2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题五 中国共产党在新民主主义革命时期的探索与建国以来的内政外交

文档属性

| 名称 | 2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题五 中国共产党在新民主主义革命时期的探索与建国以来的内政外交 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 16:05:25 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

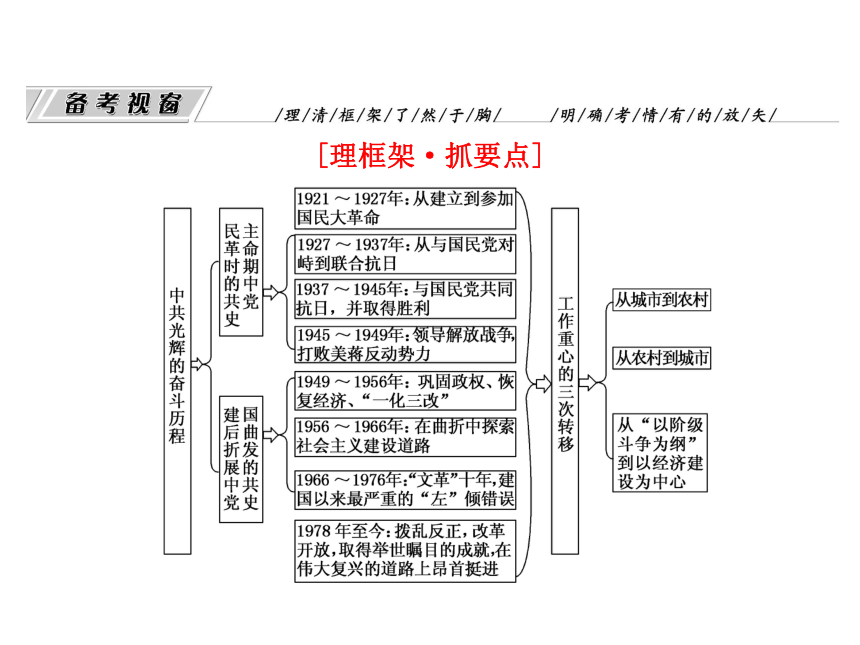

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.中国共产党是一个在探索中走向成熟的政党,将马列主义真

理和中国国情相结合,创造了“工农武装割据”道路,领导

中国人民完成新民主主义革命,建立起独立、民主的新中国。

2.中共在民主革命时期关于土地问题、民主政治建设方面进行

的探索为建国后的经济政治建设积累了丰富经验。

3.建国后,在内政方面尽管走过弯路,但最终探索出具有中国

特色的社会主义民主制度。

4.建国后,中国政府在不同时期根据当时国内外形势的发展变

化,对外交政策进行了几次重大调整,取得了重大的外交成就。

[明考点·知考情]

1.“五四运动和中国共产党的成立”是中国近代的剧烈变革

时期,高考试题对本部分内容的考查主要和社会热点相联

系,2009年是五四运动90周年,考查五四运动的高考试题

特别多,2011年是中国共产党诞辰90周年,预计中国共产

党的成立也将成为高考考查的重点。

2.新民主主义革命主要考查革命过程中的重大事件,要求认

识中国共产党及其领导的人民军队的发展壮大,比如,

2010年北京文综18题对东北解放军入关的考查。

3.日本侵华与当今的社会热点问题——中日关系相联系,考

查日本侵华战争给中国人民带来的巨大灾难和抗日战争对中

国的深刻影响,形成珍爱和平的价值观。注意以下命题趋势:

第一,强调以国共合作为基础的全民族抗战,要求从中华民

族利益的角度认识抗日战争胜利的原因和影响,比如,2010

年天津卷8题对全民族抗战的考查。

第二,重点考查中国共产党领导的中国人民的抗日活动,突

出中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用。

第三,对国民党正面战场的考查有增加的趋势,相对客观地

肯定了正面战场的抗战活动,突出国共两党“合则两利”的

道理。

4.集中考查中国政府在不同历史时期根据当时国内外形势的

发展变化,所作出的几次外交政策的重大调整,以及所取

得的外交成就。横向考查中国的外交政策与国际形势之间

的关系;纵向考查古代、近现代中国不同的对外政策及其

实质。

5.把基础知识与社会热点相结合,联系美国对台军售、海地

地震救援等社会热点,以新材料创设新情景考查中美、中

日、中非关系等。

一、中共对民主革命道路的探索

1.十年对峙时期

(1)探索

①实践探索:“八七”会议,确立革命方针→三大起义

的失败为由城市转入农村揭开了序幕→毛泽东创建井冈

山革命根据地。

②理论完善:毛泽东写了三篇文章,从理论上阐明了红

色政权为什么能够存在。

(2)实践

①武装斗争:1930~1931年,红军连续粉碎了国民党三次反革命“围剿”。

②土地革命:1931年毛泽东制定出一条完整的土地革命路线,调动了一切反封建因素。

③根据地建设:1931年建立中华苏维埃共和国,根据地军民开展经济建设。

2.抗战时期

(1)武装斗争

①对日本坚持抗战:1940年发动百团大战,并开展反

扫荡斗争。

②对国民党:1939~1940年粉碎国民党两次反共高潮。

(2)土地改革:实行双减双交政策,提高了农民抗日和生产

的积极性,也有利于联合地主阶级一致抗日。

(3)根据地建设

①按“三三制”原则组建抗日民主政权。

②根据地开展大生产运动及整风运动。

3.解放战争时期

(1)武装斗争:人民解放军经过战略防御、战略反攻及战略

决战三个阶段,推翻了国民党反动统治。

(2)土地改革:1947年制定《中国土地法大纲》,极大地调

动了农民革命和生产的积极性。

中国民主革命道路的选择

(1)走英国的路:维新派学习英国,倡导变法,主张实行

君主立宪。

(2)走美国的路:以孙中山为代表的革命派领导辛亥革命,

学习美国,在中国建立了民主共和制。

(3)走俄国的路:十月革命一声炮响,给中国送来了马克思

主义。中国开始向俄国学习,倡导以城市为中心,但脱

离中国国情,对中国革命造成了不利影响。

(4)走自己的路:中国共产党把马克思主义普遍真理同中国

革命具体实践相结合,提出了“工农武装割据”、农村

包围城市的革命道路,最终夺取了新民主主义革命的胜

利。

二、中共土地政策的演变

时期 内容 作用 变化及依据

土地

革命

时期 打土豪,分田地,废除封建剥削和债务 大大提高了贫雇农的革命积极性,保证了土地革命顺利进行 变化:由废除封建剥削变为减轻封建剥削,再到消灭封建剥削

依据:社会主要矛盾和革命首要任务的变化

抗日

战争

时期 地主减租减息、农民交租交息 提高了农民抗日和生产的积极性;有利于联合地主阶级一致抗日

解放

战争

时期 没收地主土地,废除封建剥削,实行耕者有其田,按农村人口平均分配土地 激发了农民革命和生产积极性

三、中共的民主政治建设

1.国共对峙时期

(1)1927年毛泽东在井冈山根据地建立工农民主政权。

(2)1931年在瑞金建立中华苏维埃共和国,实行工农民主

专政。

2.抗战时期

(1)根据地政权按照“三三制”原则建立抗日民主政权,加强

了各阶层人民的团结。

(2)1945年中共“七大”召开,毛泽东《论联合政府》提出结

束国民党一党专政,建立独立、自由、民主、统一、富强

的新民主主义国家。

3.解放战争时期

(1)与国民党签订《双十协定》,规定国民党结束“训政”,

实施宪政,保证人民享有民主、自由的权利。

(2)积极参加政协会议,通过了改组国民政府、召开国民大会、

制定宪法等一系列有利于人民的协议。

(3)1949年9月《共同纲领》规定国家的权力属于人民,实行

工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政。

中国近代民主政治制度:清末“百日维新”和“预备立宪”曾试图建立君主立宪制,但以失败告终;辛亥革命后曾创立民主共和制度,但这一制度后来成为北洋政府和国民政府的工具,实质上是专制独裁统治。

一、政权建设

1.1949年9月,中国人民政治协商会议召开,通过了

《中国人民政治协商会议共同纲领》。

2.1949年10月,新中国诞生并成立了中央人民政府。

二、建国初期民主政治制度的初步建立

1.1954年第一届全国人民代表大会召开,制定《中华人民

共和国宪法》,确立人民代表大会制度。

2.1949年的中国人民政治协商会议,初步确立了中共领导

下的多党合作政商协商制度。

3.建国初期,中国建立了民族区域自治制度,确立了民族

平等、民族团结和共同发展繁荣的原则。

三、十年建设时期和“文革”时期

由于“左”倾错误的泛滥,民主法制遭到严重破坏。

四、十一届三中全会决定拨乱反正,平反冤假错案,中国

民主法制建设进入新的发展时期。

引领中国民主政治发展的核心力量具有鲜明的特色。我国的民主是中国共产党领导的人民民主,中国共产党形成了领导民主政治建设的核心力量。各民主党派参政议政。

一、“一国两制”构想的提出和实践

1.提出:20世纪80年代初,邓小平提出“一国两制”的

伟大构想。

2.内容:在中华人民共和国内,大陆实行社会主义制度,

香港、澳门、台湾实行资本主义制度。

3.实践:香港、澳门回归

(1)条件:中国综合国力的提高。

(2)过程:1997年7月1日,香港回归;1999年12月20日,澳门

回归。

4.海峡两岸关系的发展

(1)发展:1980年以后,两岸之间“三通”的限制放宽以及

探亲、经济、文化等方面交流加强。

(2)障碍:台独势力及国际上反华势力是阻碍台湾统一的因素。

台湾问题不同于港澳问题,前者是内战遗留问题,属于中国内政,而后者是殖民主义遗留问题。东西德、南北朝鲜问题的产生是二战后根据国际协议形成的,属于二战的遗留问题。

二、建国以来我国的外交政策及成就

1.50年代

(1)背景:社会主义和资本主义两大阵营对立并激烈斗争。

(2)方针

①“另起炉灶”,不承认国民政府一切旧的外交关系。

②“打扫干净屋子再请客”,清除帝国主义在我国的残余

势力。

③“一边倒”,坚定地站在社会主义阵营一边。

(3)成就

①与苏联等17国建立外交关系。

②提出和平共处五项原则。

③参加日内瓦会议和亚非会议,并发挥了积极作用。

2.70年代

(1)背景

①美国在美苏争霸中处于守势,要求改善对华关系。

②苏联陈兵中国北方边境,构成对中国安全的威胁。

(2)方针:以中美关系的改善为突破口,打破外交上的僵局

地位。

(3)成就

①1972年,中美关系实现正常化。

②1971年,中国恢复在联合国的合法席位。

③1972年,中日邦交正常化。

3.新时期

(1)背景:国际形势的发展和国内社会主义建设的需要。

(2)策略

①对战争与和平问题的看法有了变化。

②推行不结盟政策,在和平共处五项原则基础上同任何国家发展友好合作关系。

③重视和第三世界国家及周边国家发展关系。

④坚持长期实行对外开放的政策。

(3)实践:八九十年代,中国同周边国家都实现了关系正常化。

对外关系的发展和变化给我们的启示

(1)从原因来看:政治稳定、经济繁荣、文化发达、交通便利、民族团结是发展对外关系的重要条件。

(2)从过程来看:和平友好交往是中外关系的主流,说明中华民族自古以来就爱好和平,崇尚友好。

(3)从后果来看:对外开放,重视经济文化交流,才能促进经济的发展和社会进步;闭关锁国,固步自封,只能导致国家和民族的落后。

1.合作

五四运动后,中国社会的主要矛盾是广大人民同北洋军阀的矛盾。“二七”惨案后,中共吸取其教训,为推翻北洋军阀的反动统治,联合一切革命力量,与民族资产阶级的革命政党——国民党实现了第一次合作。

2.对抗

1927年,国民党右派叛变革命,成为大地主大资产阶级的代表和帝国主义的走狗。中国人民同帝国主义、封建势力的代表——国民党的矛盾成为中国社会的主要矛盾,因而中共提出了“武装反抗国民党”的总方针,国共两党十年对峙。

3.再合作

由于日本不断扩大对华侵略,华北事变后,中日民族矛盾上升为主要矛盾,国内阶级矛盾下降到次要地位。为了中华民族的生存,中共与国民党进行第二次合作,共同抗日。

4.再对抗

抗战胜利后,中国人民同美帝国主义支持的国民党反动派的矛盾上升为中国社会的主要矛盾,国共两党再次由合作走向对抗,中共领导全国人民最终推翻了国民党的统治,取得了新民主主义革命的胜利。

[例1] (2010·全国卷Ⅰ)国民党《中央日报》就国共关系某一事件的影响评论道:“这一结果固然还有不能尽如人意的地方,但内战之不致发生,却已有确实的保障。”这指的是 ( )

A.国民党“一大”召开 B.西安事变的和平解决

C.《双十协定》的签订 D.达成《国内和平协定》

[解析] 本题考查了国共关系,意在考查学生准确描述和阐释历史事物特征的能力。A项国民党“一大”召开实现了国共第一次合作,与题干材料无关;B项西安事变的和平解决虽揭开了两党由内战到和平的序幕,但缺少法律保障,仅为口头承诺;C项《双十协定》是通过重庆谈判而签订的,许多人对其持乐观态度;D项并没有达成《国内和平协定》。

[答案] C

1. 历史档案馆文档记载:“中国共产党及各地根据地政权承认

国民政府颁布的宪法法律的效力,根据地的法令以上述宪法

法律的基本原则为依据,并根据各根据地的特殊情形予以制

定。”导致这两种法律制度的并存,反映了 ( )

A.国共党内合作方式的要求

B.中共建立人民民主政权的愿望

C.国共合作抗日政策的实现

D.国民党迫于国内和平的压力

解析:从材料的信息判断,该情况出现在国共第二次合作抗日时期,中国共产党承认国民政府宪法的法律效力,B、D可排除,党内合作是国共第一次合作的方式,A可排除。

答案:C

1.本质:国家的一切权力属于人民,人民当家作主,真正享

有管理国家事务的权利。

2.特点

(1)具有中国特色。以人民代表大会制度作为国家的根本政

治制度;以在长期革命和建设中发展起来的中国共产党

领导的多党合作和政治协商制度,作为符合国情的政党

制度;加强基层民主制度建设,并将此作为保障中国公

民直接、充分行使自己政治权利的重要途径。

(2)以科学的理论为指导。毛泽东思想、邓小平理论和“三个

代表”重要思想包含了中国特色社会主义民主政治理论。

(3)以革命和建设的实践为基础。苏维埃政权和“三三制”政

权的探索与创造;建国后宪法的几次修改等。

(4)以始终保持先进性的共产党为领导力量。党的领导是人民

当家作主和依法治国的根本保证。

(5)为构建社会主义和谐社会提供政治制度保证。与时俱进,

始终保持强大的生命力,促进党和人民群众以及执政党和

参政党、中央与地方、各民族之间关系的和谐。

[例2] (2010·江苏高考)1949年,中央人民政府副主席6人中有3位民主党派和无党派人士,在63名中央人民政府委员中,民主党派和无党派人士为30人。对上述内容理解正确的是 ( )

A.该届中央人民政府由全国人民代表大会选举产生

B.体现了中国共产党领导下的多党合作制

C.从此确立了“长期共存、互相监督”的方针

D.标志着新中国根本政治制度的确立

[解析] 本题考查新中国的政治制度,意在考查学生获取信息和分析问题的能力。“副主席6人中有3位民主党派和无党派人士,在63名中央人民政府委员中,民主党派和无党派人士为30人”说明了中国共产党处于领导地位,民主党派参政议政,B正确;第一届全国人民代表大会召开于1954年,A错误;“长期共存、互相监督”方针确立于1956年,C错误;新中国根本政治制度是人民代表大会制度,确立于1954年,D错误。

[答案] B

2.右图是重庆曾家镇的退休老人罗天才

展示保存50年多年的选民证。这张选

民证是罗天才老人1953年18岁时在成

都参加第一届全国人大代表普选的证

件,这张选民证说明 ( )

A.新中国的民主政治迈出重要一步

B.第一部社会主义宪法得以制定并实施

C.社会主义制度得到了确立

D.政治协商制度得到不断完善

解析:本题考查学生分析问题的能力。抓住材料中的时间“1953”年,第一部宪法是1954年,社会主义制度确立是在1956年三大改造完成后,图片是人大代表的选举证件而非政协。

答案: A

1.中美对抗

(1)新中国成立后,美国坚持与中国人民为敌的立场,拒绝承

认新中国,阻挠其他国家承认新中国;并采用政治上孤立,

经济上封锁、禁运,军事上包围的方针,企图扼杀新中国。

(2)1950年美国派兵侵略朝鲜,把战火烧到中朝边境,严重威

胁中国安全,将第七舰队开到台湾海峡,阻挠中国解放台

湾。中国发动了抗美援朝斗争。

2.中美关系正常化

(1)1969年,尼克松入主白宫后,为了遏制苏联和寻求体面

结束越南战争的途径,主张逐步结束中美对抗的局面,

着手调整对华政策;中国政府为了抗御来自苏联的威胁,

减少解决台湾问题的障碍,也准备在和平共处五项原则

的基础上同美国改善关系。

(2)1971年美国国家安全事务助理基辛格秘密访华,打开了

中美关系的大门。

(3)1972年,毛泽东主席会见了前来访问的美国总统尼克

松,实现了中美两国最高领导人的历史性会晤。2月28

日,中美双方在上海发表《中美联合公报》,为中美

关系的进一步改善和发展打下了基础。

(4)1978年12月16日,中美发表《中美建交公报》,宣布自

1979年1月1日起建立大使级外交关系。

3.中美关系在曲折中前进

中美关系虽然因台湾等问题还存在着不和谐的音符,但

总体发展还是好的,这有利于双边利益。

[例3] (2010·浙江高考)阅读下表并结合所学知识,可以得出符合这一时期中国外交状况的结论是 ( )

1969~1978年与中国建交国家数据简表

年份 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

建交

国家数 49 54 69 87 88 95 103 107 110 112

①中国对外关系出现全新局面 ②中国外交没有受到“文化大革命”干扰 ③中美两国关系逐步缓和 ④中美正式建立了外交关系

A.①③ B.①④

C.②③ D.③④

[解析] 本题考查新中国的外交,意在考查学生的分析理解能力。表格显示出1969~1978年与中国建交的国家不断增多,这反映了中国外交出现新局面,而70年代中美关系的改善是引发建交热潮的主要原因,故①③均符合题意,②不符合史实。1979年中美正式建交,故④不符合题意。

[答案] A

3. 1960年起,《人民日报》、《红旗》杂志等对欧洲共同

体的正面报道逐渐增多,这表明中国开始调整对西欧的

外交政策,其主要背景是 ( )

A.“三个世界”理论的提出

B.社会主义国家间关系的变化

C.美、苏两国间关系的变化

D.资本主义国家间关系的变化

解析:本题考查现代中国外交关系的史实,体现了2010年《考试大纲》中要求学生运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题的命题思想。1960年前后中苏关系恶化,社会主义阵营开始走向瓦解,B项正确。A项“三个世界”理论的提出应在20世纪70年代初;C项美苏两国间的关系和D项资本主义国家间的关系在1960年前后都没有显著的变化。

答案: B

台湾的统一问题

1.三次分离

(1)1624年荷兰殖民者侵占台湾,1662年,郑成功收复。

(2)1895年《马关条约》日本割占台湾,直到1945年抗战

胜利后台湾才回到祖国的怀抱。

(3)1949年解放战争中,蒋介石败退台湾,海峡两岸至今

分离。

2.两大障碍

(1)台湾岛内“台独”分裂势力的存在。

(2)外国反华势力插手台湾问题,推行“以台制华”战略。

3.我国政府的措施和立场

(1)措施:坚持“和平统一、一国两制”的方针,为两岸更

深入的发展作努力。

(2)立场:针对“台独”,我们决不承诺“放弃使用武力”。

[命题设计]

1.“逆子孤臣一稚儒,填膺大义抗强胡。丰功岂在尊明朔,

确保台湾入版图”。这是对哪位历史人物的正确评价( )

A.施琅 B.郑成功

C.刘铭传 D.蒋介石

解析:抓住材料中的“逆子孤臣”、“抗强胡”、“尊明朔”等关键信息,结合所学知识可知这是指明末清初的郑成功从荷兰殖民者手中收复了台湾。

答案: B

[命题素材]

2011年是中国共产党成立90周年。90年来,中国共产党由小到大,由弱到强,她领导中国人民取得了新民主主义革命、社会主义革命和建设的胜利。当前,她又领导着中国人民向全面的小康社会迈进。回顾中共成立和发展的光辉历程,讴歌党的丰功伟绩是高考命题的一个重要切入点。

[知识链接]

中国共产党加强自身建设

1.思想建设

(1)大革命失败后,中共中央及时召开“八七”会议,集中

纠正了陈独秀的右倾机会主义错误,统一思想,决定

开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的斗争。

(2)在遵义会议上,以毛泽东为首的正确领导从组织上和军

事上坚决纠正了以王明为代表的“左”倾错误,从而挽

救了党、挽救了革命。

(3)在1942年延安整风运动中,以实事求是的态度研究和总

结了党的历史上“左”倾错误的经验教训,彻底清算了

“左”倾错误的影响,使党达到了空前的团结。

2.理论建设

党的一大,树立起马克思列宁主义的旗帜;党的七大,树

立起毛泽东思想的伟大旗帜;党的十五大,树立起邓小平

理论的伟大旗帜;党的十六大,树立起“三个代表”重要

思想的旗帜;党的十七大,树立起“科学发展观”的旗帜。

3.党风建设

(1)1942年开展的整风运动,反对主观主义、反对宗派主义、

反对党八股,克服和纠正了党内各种不良倾向和错误思

想的根源。

(2)在1949年党的七届二中全会上,毛泽东告诫全党“务必

继续保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风,务必继续保持艰

苦奋斗的作风”,告诫全党警惕资产阶级“糖衣炮弹”

的进攻。为中国革命由新民主主义向社会主义的转变奠

定了思想基础。

(3)建国初期的“三反”运动:“三反”运动教育了干部的

大多数,挽救了一批犯错误的同志,纯洁了干部队伍,

抵制了资产阶级的腐蚀。

[命题设计]

2.港澳回归,奥运会、世博会的成功举办,主要是由于改革

开放以来,我们的社会主义建设取得了巨大成就。在社会

主义建设新时期还实现了马克主义与中国实际的又一次有

机结合——邓小平理论,这一理论被确立为党的指导思想

是在 ( )

A.中共七大 B.遵义会议

C.十一届三中全会 D.中共十五大

解析:本题考查邓小平理论,意在考查学生对基础知识的识记能力。1997年中共十五大把邓小平理论确立为党的指导思想并写入党章。

答案: D

3.童谣也是历史的载体或表现形式,童谣《猴皮筋我会

跳》中唱道:“猴皮筋我会跳……运动我知道,反贪

污、反浪费,官僚主义也反对。”这首童谣反映的历

史事件是 ( )

A.1942年延安整风运动

B.1950年建国初期三大运动

C.1951年“三反”运动

D.1957年整风运动

解析:本题主要考查学生对材料的理解能力和对课本知识的熟练掌握能力。从材料中“反贪污、反浪费,官僚主义也反对”可知这是“三反”运动的内容,因此C项正确。

答案: C

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.中国共产党是一个在探索中走向成熟的政党,将马列主义真

理和中国国情相结合,创造了“工农武装割据”道路,领导

中国人民完成新民主主义革命,建立起独立、民主的新中国。

2.中共在民主革命时期关于土地问题、民主政治建设方面进行

的探索为建国后的经济政治建设积累了丰富经验。

3.建国后,在内政方面尽管走过弯路,但最终探索出具有中国

特色的社会主义民主制度。

4.建国后,中国政府在不同时期根据当时国内外形势的发展变

化,对外交政策进行了几次重大调整,取得了重大的外交成就。

[明考点·知考情]

1.“五四运动和中国共产党的成立”是中国近代的剧烈变革

时期,高考试题对本部分内容的考查主要和社会热点相联

系,2009年是五四运动90周年,考查五四运动的高考试题

特别多,2011年是中国共产党诞辰90周年,预计中国共产

党的成立也将成为高考考查的重点。

2.新民主主义革命主要考查革命过程中的重大事件,要求认

识中国共产党及其领导的人民军队的发展壮大,比如,

2010年北京文综18题对东北解放军入关的考查。

3.日本侵华与当今的社会热点问题——中日关系相联系,考

查日本侵华战争给中国人民带来的巨大灾难和抗日战争对中

国的深刻影响,形成珍爱和平的价值观。注意以下命题趋势:

第一,强调以国共合作为基础的全民族抗战,要求从中华民

族利益的角度认识抗日战争胜利的原因和影响,比如,2010

年天津卷8题对全民族抗战的考查。

第二,重点考查中国共产党领导的中国人民的抗日活动,突

出中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用。

第三,对国民党正面战场的考查有增加的趋势,相对客观地

肯定了正面战场的抗战活动,突出国共两党“合则两利”的

道理。

4.集中考查中国政府在不同历史时期根据当时国内外形势的

发展变化,所作出的几次外交政策的重大调整,以及所取

得的外交成就。横向考查中国的外交政策与国际形势之间

的关系;纵向考查古代、近现代中国不同的对外政策及其

实质。

5.把基础知识与社会热点相结合,联系美国对台军售、海地

地震救援等社会热点,以新材料创设新情景考查中美、中

日、中非关系等。

一、中共对民主革命道路的探索

1.十年对峙时期

(1)探索

①实践探索:“八七”会议,确立革命方针→三大起义

的失败为由城市转入农村揭开了序幕→毛泽东创建井冈

山革命根据地。

②理论完善:毛泽东写了三篇文章,从理论上阐明了红

色政权为什么能够存在。

(2)实践

①武装斗争:1930~1931年,红军连续粉碎了国民党三次反革命“围剿”。

②土地革命:1931年毛泽东制定出一条完整的土地革命路线,调动了一切反封建因素。

③根据地建设:1931年建立中华苏维埃共和国,根据地军民开展经济建设。

2.抗战时期

(1)武装斗争

①对日本坚持抗战:1940年发动百团大战,并开展反

扫荡斗争。

②对国民党:1939~1940年粉碎国民党两次反共高潮。

(2)土地改革:实行双减双交政策,提高了农民抗日和生产

的积极性,也有利于联合地主阶级一致抗日。

(3)根据地建设

①按“三三制”原则组建抗日民主政权。

②根据地开展大生产运动及整风运动。

3.解放战争时期

(1)武装斗争:人民解放军经过战略防御、战略反攻及战略

决战三个阶段,推翻了国民党反动统治。

(2)土地改革:1947年制定《中国土地法大纲》,极大地调

动了农民革命和生产的积极性。

中国民主革命道路的选择

(1)走英国的路:维新派学习英国,倡导变法,主张实行

君主立宪。

(2)走美国的路:以孙中山为代表的革命派领导辛亥革命,

学习美国,在中国建立了民主共和制。

(3)走俄国的路:十月革命一声炮响,给中国送来了马克思

主义。中国开始向俄国学习,倡导以城市为中心,但脱

离中国国情,对中国革命造成了不利影响。

(4)走自己的路:中国共产党把马克思主义普遍真理同中国

革命具体实践相结合,提出了“工农武装割据”、农村

包围城市的革命道路,最终夺取了新民主主义革命的胜

利。

二、中共土地政策的演变

时期 内容 作用 变化及依据

土地

革命

时期 打土豪,分田地,废除封建剥削和债务 大大提高了贫雇农的革命积极性,保证了土地革命顺利进行 变化:由废除封建剥削变为减轻封建剥削,再到消灭封建剥削

依据:社会主要矛盾和革命首要任务的变化

抗日

战争

时期 地主减租减息、农民交租交息 提高了农民抗日和生产的积极性;有利于联合地主阶级一致抗日

解放

战争

时期 没收地主土地,废除封建剥削,实行耕者有其田,按农村人口平均分配土地 激发了农民革命和生产积极性

三、中共的民主政治建设

1.国共对峙时期

(1)1927年毛泽东在井冈山根据地建立工农民主政权。

(2)1931年在瑞金建立中华苏维埃共和国,实行工农民主

专政。

2.抗战时期

(1)根据地政权按照“三三制”原则建立抗日民主政权,加强

了各阶层人民的团结。

(2)1945年中共“七大”召开,毛泽东《论联合政府》提出结

束国民党一党专政,建立独立、自由、民主、统一、富强

的新民主主义国家。

3.解放战争时期

(1)与国民党签订《双十协定》,规定国民党结束“训政”,

实施宪政,保证人民享有民主、自由的权利。

(2)积极参加政协会议,通过了改组国民政府、召开国民大会、

制定宪法等一系列有利于人民的协议。

(3)1949年9月《共同纲领》规定国家的权力属于人民,实行

工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政。

中国近代民主政治制度:清末“百日维新”和“预备立宪”曾试图建立君主立宪制,但以失败告终;辛亥革命后曾创立民主共和制度,但这一制度后来成为北洋政府和国民政府的工具,实质上是专制独裁统治。

一、政权建设

1.1949年9月,中国人民政治协商会议召开,通过了

《中国人民政治协商会议共同纲领》。

2.1949年10月,新中国诞生并成立了中央人民政府。

二、建国初期民主政治制度的初步建立

1.1954年第一届全国人民代表大会召开,制定《中华人民

共和国宪法》,确立人民代表大会制度。

2.1949年的中国人民政治协商会议,初步确立了中共领导

下的多党合作政商协商制度。

3.建国初期,中国建立了民族区域自治制度,确立了民族

平等、民族团结和共同发展繁荣的原则。

三、十年建设时期和“文革”时期

由于“左”倾错误的泛滥,民主法制遭到严重破坏。

四、十一届三中全会决定拨乱反正,平反冤假错案,中国

民主法制建设进入新的发展时期。

引领中国民主政治发展的核心力量具有鲜明的特色。我国的民主是中国共产党领导的人民民主,中国共产党形成了领导民主政治建设的核心力量。各民主党派参政议政。

一、“一国两制”构想的提出和实践

1.提出:20世纪80年代初,邓小平提出“一国两制”的

伟大构想。

2.内容:在中华人民共和国内,大陆实行社会主义制度,

香港、澳门、台湾实行资本主义制度。

3.实践:香港、澳门回归

(1)条件:中国综合国力的提高。

(2)过程:1997年7月1日,香港回归;1999年12月20日,澳门

回归。

4.海峡两岸关系的发展

(1)发展:1980年以后,两岸之间“三通”的限制放宽以及

探亲、经济、文化等方面交流加强。

(2)障碍:台独势力及国际上反华势力是阻碍台湾统一的因素。

台湾问题不同于港澳问题,前者是内战遗留问题,属于中国内政,而后者是殖民主义遗留问题。东西德、南北朝鲜问题的产生是二战后根据国际协议形成的,属于二战的遗留问题。

二、建国以来我国的外交政策及成就

1.50年代

(1)背景:社会主义和资本主义两大阵营对立并激烈斗争。

(2)方针

①“另起炉灶”,不承认国民政府一切旧的外交关系。

②“打扫干净屋子再请客”,清除帝国主义在我国的残余

势力。

③“一边倒”,坚定地站在社会主义阵营一边。

(3)成就

①与苏联等17国建立外交关系。

②提出和平共处五项原则。

③参加日内瓦会议和亚非会议,并发挥了积极作用。

2.70年代

(1)背景

①美国在美苏争霸中处于守势,要求改善对华关系。

②苏联陈兵中国北方边境,构成对中国安全的威胁。

(2)方针:以中美关系的改善为突破口,打破外交上的僵局

地位。

(3)成就

①1972年,中美关系实现正常化。

②1971年,中国恢复在联合国的合法席位。

③1972年,中日邦交正常化。

3.新时期

(1)背景:国际形势的发展和国内社会主义建设的需要。

(2)策略

①对战争与和平问题的看法有了变化。

②推行不结盟政策,在和平共处五项原则基础上同任何国家发展友好合作关系。

③重视和第三世界国家及周边国家发展关系。

④坚持长期实行对外开放的政策。

(3)实践:八九十年代,中国同周边国家都实现了关系正常化。

对外关系的发展和变化给我们的启示

(1)从原因来看:政治稳定、经济繁荣、文化发达、交通便利、民族团结是发展对外关系的重要条件。

(2)从过程来看:和平友好交往是中外关系的主流,说明中华民族自古以来就爱好和平,崇尚友好。

(3)从后果来看:对外开放,重视经济文化交流,才能促进经济的发展和社会进步;闭关锁国,固步自封,只能导致国家和民族的落后。

1.合作

五四运动后,中国社会的主要矛盾是广大人民同北洋军阀的矛盾。“二七”惨案后,中共吸取其教训,为推翻北洋军阀的反动统治,联合一切革命力量,与民族资产阶级的革命政党——国民党实现了第一次合作。

2.对抗

1927年,国民党右派叛变革命,成为大地主大资产阶级的代表和帝国主义的走狗。中国人民同帝国主义、封建势力的代表——国民党的矛盾成为中国社会的主要矛盾,因而中共提出了“武装反抗国民党”的总方针,国共两党十年对峙。

3.再合作

由于日本不断扩大对华侵略,华北事变后,中日民族矛盾上升为主要矛盾,国内阶级矛盾下降到次要地位。为了中华民族的生存,中共与国民党进行第二次合作,共同抗日。

4.再对抗

抗战胜利后,中国人民同美帝国主义支持的国民党反动派的矛盾上升为中国社会的主要矛盾,国共两党再次由合作走向对抗,中共领导全国人民最终推翻了国民党的统治,取得了新民主主义革命的胜利。

[例1] (2010·全国卷Ⅰ)国民党《中央日报》就国共关系某一事件的影响评论道:“这一结果固然还有不能尽如人意的地方,但内战之不致发生,却已有确实的保障。”这指的是 ( )

A.国民党“一大”召开 B.西安事变的和平解决

C.《双十协定》的签订 D.达成《国内和平协定》

[解析] 本题考查了国共关系,意在考查学生准确描述和阐释历史事物特征的能力。A项国民党“一大”召开实现了国共第一次合作,与题干材料无关;B项西安事变的和平解决虽揭开了两党由内战到和平的序幕,但缺少法律保障,仅为口头承诺;C项《双十协定》是通过重庆谈判而签订的,许多人对其持乐观态度;D项并没有达成《国内和平协定》。

[答案] C

1. 历史档案馆文档记载:“中国共产党及各地根据地政权承认

国民政府颁布的宪法法律的效力,根据地的法令以上述宪法

法律的基本原则为依据,并根据各根据地的特殊情形予以制

定。”导致这两种法律制度的并存,反映了 ( )

A.国共党内合作方式的要求

B.中共建立人民民主政权的愿望

C.国共合作抗日政策的实现

D.国民党迫于国内和平的压力

解析:从材料的信息判断,该情况出现在国共第二次合作抗日时期,中国共产党承认国民政府宪法的法律效力,B、D可排除,党内合作是国共第一次合作的方式,A可排除。

答案:C

1.本质:国家的一切权力属于人民,人民当家作主,真正享

有管理国家事务的权利。

2.特点

(1)具有中国特色。以人民代表大会制度作为国家的根本政

治制度;以在长期革命和建设中发展起来的中国共产党

领导的多党合作和政治协商制度,作为符合国情的政党

制度;加强基层民主制度建设,并将此作为保障中国公

民直接、充分行使自己政治权利的重要途径。

(2)以科学的理论为指导。毛泽东思想、邓小平理论和“三个

代表”重要思想包含了中国特色社会主义民主政治理论。

(3)以革命和建设的实践为基础。苏维埃政权和“三三制”政

权的探索与创造;建国后宪法的几次修改等。

(4)以始终保持先进性的共产党为领导力量。党的领导是人民

当家作主和依法治国的根本保证。

(5)为构建社会主义和谐社会提供政治制度保证。与时俱进,

始终保持强大的生命力,促进党和人民群众以及执政党和

参政党、中央与地方、各民族之间关系的和谐。

[例2] (2010·江苏高考)1949年,中央人民政府副主席6人中有3位民主党派和无党派人士,在63名中央人民政府委员中,民主党派和无党派人士为30人。对上述内容理解正确的是 ( )

A.该届中央人民政府由全国人民代表大会选举产生

B.体现了中国共产党领导下的多党合作制

C.从此确立了“长期共存、互相监督”的方针

D.标志着新中国根本政治制度的确立

[解析] 本题考查新中国的政治制度,意在考查学生获取信息和分析问题的能力。“副主席6人中有3位民主党派和无党派人士,在63名中央人民政府委员中,民主党派和无党派人士为30人”说明了中国共产党处于领导地位,民主党派参政议政,B正确;第一届全国人民代表大会召开于1954年,A错误;“长期共存、互相监督”方针确立于1956年,C错误;新中国根本政治制度是人民代表大会制度,确立于1954年,D错误。

[答案] B

2.右图是重庆曾家镇的退休老人罗天才

展示保存50年多年的选民证。这张选

民证是罗天才老人1953年18岁时在成

都参加第一届全国人大代表普选的证

件,这张选民证说明 ( )

A.新中国的民主政治迈出重要一步

B.第一部社会主义宪法得以制定并实施

C.社会主义制度得到了确立

D.政治协商制度得到不断完善

解析:本题考查学生分析问题的能力。抓住材料中的时间“1953”年,第一部宪法是1954年,社会主义制度确立是在1956年三大改造完成后,图片是人大代表的选举证件而非政协。

答案: A

1.中美对抗

(1)新中国成立后,美国坚持与中国人民为敌的立场,拒绝承

认新中国,阻挠其他国家承认新中国;并采用政治上孤立,

经济上封锁、禁运,军事上包围的方针,企图扼杀新中国。

(2)1950年美国派兵侵略朝鲜,把战火烧到中朝边境,严重威

胁中国安全,将第七舰队开到台湾海峡,阻挠中国解放台

湾。中国发动了抗美援朝斗争。

2.中美关系正常化

(1)1969年,尼克松入主白宫后,为了遏制苏联和寻求体面

结束越南战争的途径,主张逐步结束中美对抗的局面,

着手调整对华政策;中国政府为了抗御来自苏联的威胁,

减少解决台湾问题的障碍,也准备在和平共处五项原则

的基础上同美国改善关系。

(2)1971年美国国家安全事务助理基辛格秘密访华,打开了

中美关系的大门。

(3)1972年,毛泽东主席会见了前来访问的美国总统尼克

松,实现了中美两国最高领导人的历史性会晤。2月28

日,中美双方在上海发表《中美联合公报》,为中美

关系的进一步改善和发展打下了基础。

(4)1978年12月16日,中美发表《中美建交公报》,宣布自

1979年1月1日起建立大使级外交关系。

3.中美关系在曲折中前进

中美关系虽然因台湾等问题还存在着不和谐的音符,但

总体发展还是好的,这有利于双边利益。

[例3] (2010·浙江高考)阅读下表并结合所学知识,可以得出符合这一时期中国外交状况的结论是 ( )

1969~1978年与中国建交国家数据简表

年份 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

建交

国家数 49 54 69 87 88 95 103 107 110 112

①中国对外关系出现全新局面 ②中国外交没有受到“文化大革命”干扰 ③中美两国关系逐步缓和 ④中美正式建立了外交关系

A.①③ B.①④

C.②③ D.③④

[解析] 本题考查新中国的外交,意在考查学生的分析理解能力。表格显示出1969~1978年与中国建交的国家不断增多,这反映了中国外交出现新局面,而70年代中美关系的改善是引发建交热潮的主要原因,故①③均符合题意,②不符合史实。1979年中美正式建交,故④不符合题意。

[答案] A

3. 1960年起,《人民日报》、《红旗》杂志等对欧洲共同

体的正面报道逐渐增多,这表明中国开始调整对西欧的

外交政策,其主要背景是 ( )

A.“三个世界”理论的提出

B.社会主义国家间关系的变化

C.美、苏两国间关系的变化

D.资本主义国家间关系的变化

解析:本题考查现代中国外交关系的史实,体现了2010年《考试大纲》中要求学生运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题的命题思想。1960年前后中苏关系恶化,社会主义阵营开始走向瓦解,B项正确。A项“三个世界”理论的提出应在20世纪70年代初;C项美苏两国间的关系和D项资本主义国家间的关系在1960年前后都没有显著的变化。

答案: B

台湾的统一问题

1.三次分离

(1)1624年荷兰殖民者侵占台湾,1662年,郑成功收复。

(2)1895年《马关条约》日本割占台湾,直到1945年抗战

胜利后台湾才回到祖国的怀抱。

(3)1949年解放战争中,蒋介石败退台湾,海峡两岸至今

分离。

2.两大障碍

(1)台湾岛内“台独”分裂势力的存在。

(2)外国反华势力插手台湾问题,推行“以台制华”战略。

3.我国政府的措施和立场

(1)措施:坚持“和平统一、一国两制”的方针,为两岸更

深入的发展作努力。

(2)立场:针对“台独”,我们决不承诺“放弃使用武力”。

[命题设计]

1.“逆子孤臣一稚儒,填膺大义抗强胡。丰功岂在尊明朔,

确保台湾入版图”。这是对哪位历史人物的正确评价( )

A.施琅 B.郑成功

C.刘铭传 D.蒋介石

解析:抓住材料中的“逆子孤臣”、“抗强胡”、“尊明朔”等关键信息,结合所学知识可知这是指明末清初的郑成功从荷兰殖民者手中收复了台湾。

答案: B

[命题素材]

2011年是中国共产党成立90周年。90年来,中国共产党由小到大,由弱到强,她领导中国人民取得了新民主主义革命、社会主义革命和建设的胜利。当前,她又领导着中国人民向全面的小康社会迈进。回顾中共成立和发展的光辉历程,讴歌党的丰功伟绩是高考命题的一个重要切入点。

[知识链接]

中国共产党加强自身建设

1.思想建设

(1)大革命失败后,中共中央及时召开“八七”会议,集中

纠正了陈独秀的右倾机会主义错误,统一思想,决定

开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的斗争。

(2)在遵义会议上,以毛泽东为首的正确领导从组织上和军

事上坚决纠正了以王明为代表的“左”倾错误,从而挽

救了党、挽救了革命。

(3)在1942年延安整风运动中,以实事求是的态度研究和总

结了党的历史上“左”倾错误的经验教训,彻底清算了

“左”倾错误的影响,使党达到了空前的团结。

2.理论建设

党的一大,树立起马克思列宁主义的旗帜;党的七大,树

立起毛泽东思想的伟大旗帜;党的十五大,树立起邓小平

理论的伟大旗帜;党的十六大,树立起“三个代表”重要

思想的旗帜;党的十七大,树立起“科学发展观”的旗帜。

3.党风建设

(1)1942年开展的整风运动,反对主观主义、反对宗派主义、

反对党八股,克服和纠正了党内各种不良倾向和错误思

想的根源。

(2)在1949年党的七届二中全会上,毛泽东告诫全党“务必

继续保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风,务必继续保持艰

苦奋斗的作风”,告诫全党警惕资产阶级“糖衣炮弹”

的进攻。为中国革命由新民主主义向社会主义的转变奠

定了思想基础。

(3)建国初期的“三反”运动:“三反”运动教育了干部的

大多数,挽救了一批犯错误的同志,纯洁了干部队伍,

抵制了资产阶级的腐蚀。

[命题设计]

2.港澳回归,奥运会、世博会的成功举办,主要是由于改革

开放以来,我们的社会主义建设取得了巨大成就。在社会

主义建设新时期还实现了马克主义与中国实际的又一次有

机结合——邓小平理论,这一理论被确立为党的指导思想

是在 ( )

A.中共七大 B.遵义会议

C.十一届三中全会 D.中共十五大

解析:本题考查邓小平理论,意在考查学生对基础知识的识记能力。1997年中共十五大把邓小平理论确立为党的指导思想并写入党章。

答案: D

3.童谣也是历史的载体或表现形式,童谣《猴皮筋我会

跳》中唱道:“猴皮筋我会跳……运动我知道,反贪

污、反浪费,官僚主义也反对。”这首童谣反映的历

史事件是 ( )

A.1942年延安整风运动

B.1950年建国初期三大运动

C.1951年“三反”运动

D.1957年整风运动

解析:本题主要考查学生对材料的理解能力和对课本知识的熟练掌握能力。从材料中“反贪污、反浪费,官僚主义也反对”可知这是“三反”运动的内容,因此C项正确。

答案: C

同课章节目录