2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题一 中国古代政治制度的改革与创新

文档属性

| 名称 | 2011届高三历史二轮 三轮总复习重点突破 专题一 中国古代政治制度的改革与创新 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-05-22 16:05:25 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

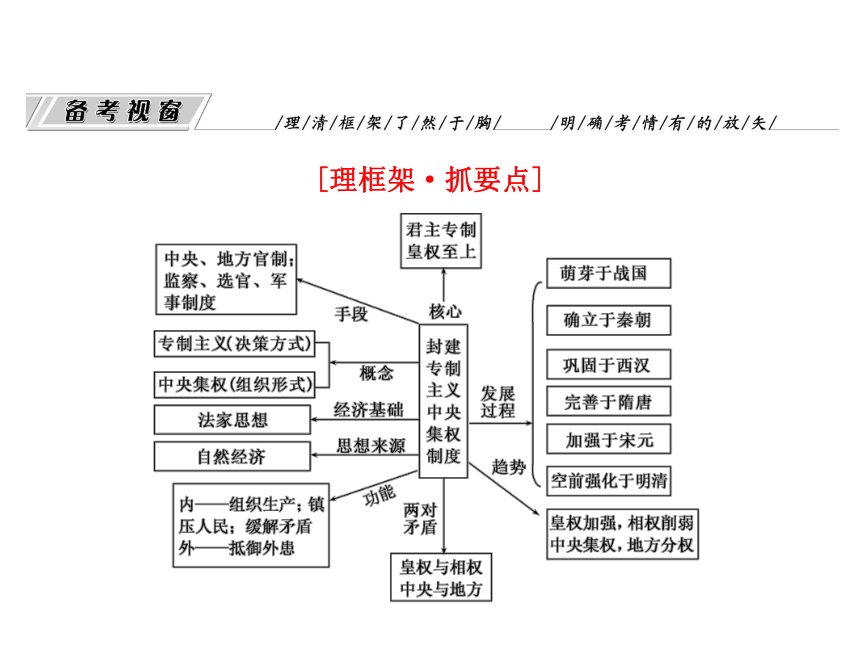

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.分封制是我国古代早期政治制度之一,是一种等级制度。

2.专制主义中央集权制度是我国封建社会的基本政治制度,

皇权与相权、中央与地方的矛盾是基本矛盾,其演变趋势

是皇权逐步加强,中央不断集权。

3.古代选官标准由家世门第逐渐发展到才学,选拔方式由推

选发展到公开考试。

4.古代监察制度严密而成熟,是为君主专制服务的。

5.古代军事制度是中央集权的内容之一,以加强中央集权

为本质目的。

[明考点·知考情]

1.分封制保证了西周的强盛,也造成了后期的衰落和战乱。

从中认识政治制度要不断创新和完善,要与时俱进的道理。

2.结合反腐倡廉,提升人大监督功能的社会热点,考查古代的

监察制度。

3.结合2010年5月召开的全国人才工作会议,破除论资排辈用

人新观念,考查古代的选官用人制度。

4.纵向考查各个时期政治制度的建立、发展和演变;横

向则着眼于对古代政治制度发展演变过程中具体问题

的背景、特征、影响等的考查,可能与近现代政治文

明的演进共同组题。并与现实热点问题密切联系,重

视与社会生活的结合。

一、专制主义中央集权制度

1.含义

包括专制主义和中央集权两个概念。专制主义指中央的决策方式,表现为皇权至高无上。中央集权指的是中央与地方的关系,表现为地方听命于中央。

2.条件

(1)经济基础:分散的自给自足的自然经济。

(2)理论基础:韩非子的中央集权和以法治国思想。

3.形成过程

(1)建立:秦统一后,确立至高无上的皇权,建立从中央到

地方的行政机构。

(2)巩固:汉武帝时,政治上颁布“推恩令”,思想上实行

“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)完善:隋唐时期,实行三省六部制和科举制。

(4)加强:北宋集中军权、行政权、财权和司法权,进一

步发展了科举制。

(5)强化:明清时期,废丞相,分别设内阁、军机处;实

行八股取士、文字狱等。

4.评价

(1)积极方面

①有利于维护国家统一,促进统一多民族国家的发展。

②便于组织公共工程建设,促进社会经济的发展。

③在一定的社会环境下,创造了领先于世界的古代文明。

(2)消极方面

①易形成暴政和腐败,从而阻碍历史的发展。

②束缚了商品经济的发展,后期阻碍了资本主义萌芽的成长。

③实行文化专制,钳制了人们的思想,严重阻碍了科学的发展。

专制主义和中央集权,不是古代中国的“特产”,也不是封建社会所独有的。它们不仅在古代世界普遍存在,而且在近代的不少国家也得以实行,如近代的法兰西帝国、日本,是典型的资本主义性质的专制主义中央集权国家。进入现代社会,随着世界性民主化潮流的发展,专制主义国家越来越少(有些国家虽有君主,但不代表专制),中央集权也变革为中央集权与地方分权相结合的政治体制,如美国。

二、中国古代中央行政制度

1.夏朝:王位世袭制。

2.秦朝:三公九卿制。

3.隋唐:三省六部制。

4.元朝:一省(中书省)一台(御史台)二院(枢密院、宣政院)制。

5.明朝:三司六部制。

6.清朝:清初,大体采用明制,设内阁,置六部,议政王大

臣会议的权力凌驾于内阁、六部之上。雍正时设军机处;

乾隆时撤销议政王大臣会议。

1.中国古代中央行政制度的建立,以加强君权为主要目的,

君权不断得到强化,而中央行政机构不断受到牵制或制约。

从发展进程来看,我国中央行政制度在不断完善之中。在

中央行政机构中,君权与相权的矛盾突出。明朝废除了丞

相,君权空前强化。

2.专制主义国家必然是中央集权的,否则无法实现其专制;

而中央集权则未必专制,集中起来的权力也可以进行民

主化运作。比如,当今世界大部分国家都是中央集权制

度,但同时也实行民主制度。

一、中国古代的监察制度和选官制度

朝代 监察机构(官职名称) 职能(地位)

秦朝 御史大夫 负责监察百官

两汉 刺史 负责监察诸侯王和地方高官

北宋 通判 负责监督知州

元朝 御史台 最高监察机关

明朝 提刑按察使司 管地方监察

厂卫特务机构 监视、侦查官民的不法行为

中国封建社会的监察制度,对加强政府对官吏的监督,调整统治阶级内部的矛盾,起了一定的积极作用,也是中央加强对地方控制、强化皇权、巩固封建统治的重要手段。

二、中国古代选官制度

1.主要选官制度

夏朝时世袭制代替禅让制;战国秦商鞅的军功授爵制;

两汉时的察举制;隋朝至清末的科举制等。

2.科举制度

(1)科举制度是历史上用考试的办法选拔官员的一种

基本制度。

(2)创立原因:随着庶族地主的兴起,魏晋以来的九品中

正制已经无法继续下去;缓解统治阶级集团内部矛盾。

(3)发展历程:隋炀帝时创立;唐朝继承和完善;宋代改

革和发展;明清时达到鼎盛;1905年被废除。

(4)实质:地主阶级的选官制度。

(5)评价:①积极方面:体现了平等竞争、择优录用原则,

打破了世家大族垄断仕途的局面;提高了官吏的文化

素质,巩固了中央集权;对西方近代文官制度的建立

起过启发和借鉴作用;促进了学校教育和文化事业的

发展。②消极方面:科举成了学校教育的指挥棒,束

缚了知识分子的思想,不利于知识的创新和对创新人

才的培养,不利于科学文化的长远发展。

古代选官制度是保证和巩固统治者统治的重要举措。历代选官制度在执行初期都起到了巩固统治的积极作用,但在执行的后期,逐渐影响和阻碍社会的发展。中国古代的选官制度的主要标准经历了由以家世、财产、门第为主到以才学为主,选拔方式渐趋严密科学,标准趋向公开、公平、客观。

一、中国古代的法律制度

1.战国:李悝制定《法经》,加强地主阶级专政;商鞅

变法以法律形式确立土地私有制度。

2.秦始皇统一全国后:参照六国律令,制定颁布了秦律。

3.宋朝:规定死刑的判决须报请中央复审核准。

4.《大明律》:明太祖统治期间制定。特点:增加经济立

法;实行“重其重罪,轻其轻罪”的量刑原则;体现了君

主专制意志。

二、中国古代军事制度

1.战国时期秦国军功爵禄制。

2.秦朝在中央设太尉,负责管理军事。

3.隋文帝时改革府兵制。

4.唐太宗时调整和健全了府兵制。唐玄宗时实行募兵制。

5.北宋设立枢密使管理军事,分割宰相的军权。

6.金建立猛安谋克制度。

7.明朝设五军都督府与兵部互相牵制。

8.清朝实行八旗制度。

古代军事制度是中央集权的内容之一,以加强中央集权为本质目的。在历代军事制度中,皇帝、国王或者最高统治者都是最高统帅。

1.调整中央机构。如明代废丞相、设内阁,清代设立军机处

来加强皇权。

2.加强对地方控制。如秦代设立郡县制,元代实行行省制。

3.注重对官吏的监察。如秦代设置御史大夫、汉代设置刺史

来监察官员。

4.注重官吏的选拔。如秦代官吏由皇帝任免,隋唐之后实行

科举制。

5.加强思想控制。如秦始皇的焚书坑儒,汉武帝的独尊儒术。

[例1] (2010·广东高考)唐代和宋代都有谏官。唐代谏官由宰相荐举,主要评议皇帝得失;宋代谏官由皇帝选拔,主要评议宰相是非。这说明 ( )

A.唐代君主的权力不受制约

B.唐代以谏官削弱宰相的权力

C.宋代谏官向宰相和皇帝负责

D.宋代君主专制的程度高于唐代

[解析] 本题考查中国古代专制主义中央集权制度,意在考查学生的分析比较能力。唐代谏官评议皇帝得失说明唐代君主的权力受到一定的制约,故A、B不符合题意。宋代谏官由皇帝选拔,主要评议宰相是非,这说明宋代谏官向皇帝负责,故C不符合题意。通过对比唐代和宋代谏官的产生方式和职责可知,宋代的君主专制进一步强化。

[答案] D

1.孟德斯鸠说:“中国是一个专制的国家。它的原则是恐怖。

在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些;但是,

今天的情况却正好相反。”下列最能够反映引文中“今天的

情况却正好相反”含义的史实主要是 ( )

A.明朝废除宰相制度 B.八股取士

C.清朝设置军机处 D.清朝设立南书房

解析:“今天的情况却正好相反”的意思是中国的专制色彩更加浓厚,清朝军机处的设置使皇权高度强化。

答案:C

2.黄宗羲说“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也”。据此,

可以作出合理的史论推断的是 ( )

A.明以前政府权力完全被丞相掌控

B.明以前实行皇帝与丞相分权制度

C.中国古代有把宰相制度看成是“贤人政治”体现的传

统政治观念

D.宰相制度的废除是明朝中后期政治黑暗的根源

解析:黄宗羲说的意思是明代政治黑暗是从明太祖废除丞相开始,由此可见,中国古代对丞相作用还是非常肯定的。

答案:C

比较点 分封制 郡县制 行省制

不同点 盛行的时

代不同 奴隶社会的行政制度,盛行于西周 几乎盛行于整个封建时代 确立并盛行于元朝

和中央政

府关系不同 诸侯国相对独立于中央政府,并且权力和地位可以世袭 郡、县都是中央政府下属的地方行政机构,郡守和县令都由皇帝直接任免 行省只是中央最高行政机关——中书省的派出机构,其行政长官直接对中书省负责

作用和影

响不同 分封制虽在一定时期内产生过积极作用,但在一定程度上破坏了国家的统一和社会安定 不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家的统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显

相同点 ①都是中国古代重要的地方行政制度

②目的都是为了巩固统治

③结果都在一定时期内产生过积极作用

[例2] (2010·安徽高考)柳宗元认为,秦末农民起义“咎在人怨,非郡邑之制失也”;西汉七国之乱“有叛国而无叛郡”,“秦制之得亦明矣”。下列哪种说法最符合材料原意 ( )

A.郡县制与秦末农民战争没有关系

B.七国之乱因汉初分封而爆发

C.郡县制有利于中央集权统治

D.郡县制取代分封制是历史的必然

解析:本题考查郡县制的意义,意在考查学生获取信息和调用知识分析问题的能力。柳宗元的观点可以表述如下:秦末农民战争(阶级矛盾激化)与郡县制无关,西汉七国之乱(统治阶级内部矛盾)与郡县制无关,可见郡县制有利于加强中央集权统治,故C符合题意;A、B不够全面,D从材料中无法得出。

答案:C

3.柳宗元在《封建论》中评价秦始皇废封建、行郡县说:

“其为制,公之大者也——公天下之端自始皇。”郡县

制为“公天下”之开端,主要体现在 ( )

A.百姓不再是封君的属民 B.更有利于皇帝集权

C.制度法令的统一 D.依据才干政绩任免官吏

解析:本题考查郡县制与分封制区别,意在考查学生调用知识分析问题的能力。秦朝废分封制,实行郡县制打破了官员依靠血缘关系世袭的传统;郡县制下官员由皇帝依据才干政绩来任免,实现了“公天下”,D正确。

答案:D

4.柳宗元《封建论》载:“时有叛国而无叛郡,秦制之得,

亦以明矣。”符合这一论断的历史时期是 ( )

A.秦朝 B.西汉

C.南北朝 D.唐朝

解析:本题考查中国古代的地方政治制度,意在考查学生获取信息和调用知识分析问题的能力。由“时有叛国而无叛郡”并联系汉朝实行郡国并行制可知,B符合题意;秦朝废分封行郡县,A不符合题意;南北朝时期国家分裂,C不符合题意;唐朝实行州县制,D不符合题意。

答案:B

一、17、18世纪中国和欧洲历史的不同发展趋势及认识

1.17、18世纪的中国在政治上空前强化君主专制,在经济

上重农抑商,在外交上闭关锁国,影响了中国资本主

义萌芽的正常发展;文化上实行文字狱,禁锢了人们

的思想。

2.17、18世纪的欧洲在政治上通过加强君主专制来反对

罗马教廷的控制,实行君主开明专制;在经济上实行

重商主义;在外交上鼓励对外扩张,促进了资本主义

在欧洲的发展;文化上,启蒙思想蓬勃发展。

3.认识:加强君主专制和重农抑商政策在封建社会的初

期有一定的积极作用,但明清时期消极作用日益显现,

成为历史发展的阻碍,中国已落后于世界潮流。

[命题设计]

1.(2010·杭州模拟)明朝永乐帝时设立了内阁制,以内阁作

为皇帝处理国政的助理机构。英国“光荣革命”之后,国

王威廉三世逐渐以内阁代替枢密院,成为国王直辖的最高

行政机关。下面关于两国内阁制的叙述,正确的是( )

A.内阁制的形成标志着两国的皇权(王权)得到空前强化

B.内阁已经成为两国最高权力的象征

C.明朝的内阁长官称丞相,英国的内阁长官称首相

D.明朝内阁是君主专制加强的结果,英国内阁是君主立宪

的象征

解析:明太祖废丞相,彻底解决君相矛盾,内阁制是皇权强化的产物,最高权力由皇帝掌握,阁臣职权大小、地位完全取决于皇帝,但英国的内阁制则是君主立宪制下的行政机关,排除A、B、C。

答案:D

二、中国近现代的政体设计

1.中国民主政治思想的萌芽

(1)明后期李贽批判孔孟儒学,批判程朱理学。

(2)黄宗羲抨击君主专制是“天下之大害”,提倡“法治”,

反对“人治”,主张限制君权。

(3)顾炎武抨击君主专制制度,提出“以天下之权,寄天下

之人”,才能“天下治矣”。

2.资产阶级维新派倡导的君主立宪制

(1)19世纪60年代以后,在一些知识分子中间产生了早期的

资产阶级维新思想,主张在政治上进行革新,实行君主

立宪制,但没有形成完整的理论,也没有付诸于实践。

(2)19世纪90年代末,以康有为、梁启超为代表的资产阶级

维新派发起变法运动,要求变封建专制制度为资本主义

君主立宪制,由于顽固势力的进攻而失败。戊戌变法是

资产阶级借助皇权进行政治变革的第一次尝试。

3.资产阶级革命派实施的民主共和制

以孙中山为代表的资产阶级革命派,领导了辛亥革命,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国——中华民国,成立了南京临时政府。辛亥革命是资产阶级推翻帝制,创建共和国的第一个成功行动。临时政府实行三权分立、责任内阁制,标志着资产阶级民主共和体制的确立。

4.中国现代政体:人民代表大会制度

1954年正式确立;1957年被破坏;十年“文革”名存实亡;新时期逐步完善。

[命题设计]

2.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共

和国的一切权力属于人民。……全国人民代表大会和地方

各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受

人民监督。我国采用人民代表大会制度的最根本意义是( )

A.有利于实行民主集中制

B.有利于加强党的领导

C.有利于基层政权建设

D.最大程度上保证人民当家作主

解析:本题考查学生的知识迁移能力。我国是社会主义国家,根本政治制度的确立就是要保证人民当家作主。在我国,能够保证人民当家作主的最根本的政治制度就是人民代表大会制度。

答案:D

[理框架·抓要点]

[关键信息]

1.分封制是我国古代早期政治制度之一,是一种等级制度。

2.专制主义中央集权制度是我国封建社会的基本政治制度,

皇权与相权、中央与地方的矛盾是基本矛盾,其演变趋势

是皇权逐步加强,中央不断集权。

3.古代选官标准由家世门第逐渐发展到才学,选拔方式由推

选发展到公开考试。

4.古代监察制度严密而成熟,是为君主专制服务的。

5.古代军事制度是中央集权的内容之一,以加强中央集权

为本质目的。

[明考点·知考情]

1.分封制保证了西周的强盛,也造成了后期的衰落和战乱。

从中认识政治制度要不断创新和完善,要与时俱进的道理。

2.结合反腐倡廉,提升人大监督功能的社会热点,考查古代的

监察制度。

3.结合2010年5月召开的全国人才工作会议,破除论资排辈用

人新观念,考查古代的选官用人制度。

4.纵向考查各个时期政治制度的建立、发展和演变;横

向则着眼于对古代政治制度发展演变过程中具体问题

的背景、特征、影响等的考查,可能与近现代政治文

明的演进共同组题。并与现实热点问题密切联系,重

视与社会生活的结合。

一、专制主义中央集权制度

1.含义

包括专制主义和中央集权两个概念。专制主义指中央的决策方式,表现为皇权至高无上。中央集权指的是中央与地方的关系,表现为地方听命于中央。

2.条件

(1)经济基础:分散的自给自足的自然经济。

(2)理论基础:韩非子的中央集权和以法治国思想。

3.形成过程

(1)建立:秦统一后,确立至高无上的皇权,建立从中央到

地方的行政机构。

(2)巩固:汉武帝时,政治上颁布“推恩令”,思想上实行

“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)完善:隋唐时期,实行三省六部制和科举制。

(4)加强:北宋集中军权、行政权、财权和司法权,进一

步发展了科举制。

(5)强化:明清时期,废丞相,分别设内阁、军机处;实

行八股取士、文字狱等。

4.评价

(1)积极方面

①有利于维护国家统一,促进统一多民族国家的发展。

②便于组织公共工程建设,促进社会经济的发展。

③在一定的社会环境下,创造了领先于世界的古代文明。

(2)消极方面

①易形成暴政和腐败,从而阻碍历史的发展。

②束缚了商品经济的发展,后期阻碍了资本主义萌芽的成长。

③实行文化专制,钳制了人们的思想,严重阻碍了科学的发展。

专制主义和中央集权,不是古代中国的“特产”,也不是封建社会所独有的。它们不仅在古代世界普遍存在,而且在近代的不少国家也得以实行,如近代的法兰西帝国、日本,是典型的资本主义性质的专制主义中央集权国家。进入现代社会,随着世界性民主化潮流的发展,专制主义国家越来越少(有些国家虽有君主,但不代表专制),中央集权也变革为中央集权与地方分权相结合的政治体制,如美国。

二、中国古代中央行政制度

1.夏朝:王位世袭制。

2.秦朝:三公九卿制。

3.隋唐:三省六部制。

4.元朝:一省(中书省)一台(御史台)二院(枢密院、宣政院)制。

5.明朝:三司六部制。

6.清朝:清初,大体采用明制,设内阁,置六部,议政王大

臣会议的权力凌驾于内阁、六部之上。雍正时设军机处;

乾隆时撤销议政王大臣会议。

1.中国古代中央行政制度的建立,以加强君权为主要目的,

君权不断得到强化,而中央行政机构不断受到牵制或制约。

从发展进程来看,我国中央行政制度在不断完善之中。在

中央行政机构中,君权与相权的矛盾突出。明朝废除了丞

相,君权空前强化。

2.专制主义国家必然是中央集权的,否则无法实现其专制;

而中央集权则未必专制,集中起来的权力也可以进行民

主化运作。比如,当今世界大部分国家都是中央集权制

度,但同时也实行民主制度。

一、中国古代的监察制度和选官制度

朝代 监察机构(官职名称) 职能(地位)

秦朝 御史大夫 负责监察百官

两汉 刺史 负责监察诸侯王和地方高官

北宋 通判 负责监督知州

元朝 御史台 最高监察机关

明朝 提刑按察使司 管地方监察

厂卫特务机构 监视、侦查官民的不法行为

中国封建社会的监察制度,对加强政府对官吏的监督,调整统治阶级内部的矛盾,起了一定的积极作用,也是中央加强对地方控制、强化皇权、巩固封建统治的重要手段。

二、中国古代选官制度

1.主要选官制度

夏朝时世袭制代替禅让制;战国秦商鞅的军功授爵制;

两汉时的察举制;隋朝至清末的科举制等。

2.科举制度

(1)科举制度是历史上用考试的办法选拔官员的一种

基本制度。

(2)创立原因:随着庶族地主的兴起,魏晋以来的九品中

正制已经无法继续下去;缓解统治阶级集团内部矛盾。

(3)发展历程:隋炀帝时创立;唐朝继承和完善;宋代改

革和发展;明清时达到鼎盛;1905年被废除。

(4)实质:地主阶级的选官制度。

(5)评价:①积极方面:体现了平等竞争、择优录用原则,

打破了世家大族垄断仕途的局面;提高了官吏的文化

素质,巩固了中央集权;对西方近代文官制度的建立

起过启发和借鉴作用;促进了学校教育和文化事业的

发展。②消极方面:科举成了学校教育的指挥棒,束

缚了知识分子的思想,不利于知识的创新和对创新人

才的培养,不利于科学文化的长远发展。

古代选官制度是保证和巩固统治者统治的重要举措。历代选官制度在执行初期都起到了巩固统治的积极作用,但在执行的后期,逐渐影响和阻碍社会的发展。中国古代的选官制度的主要标准经历了由以家世、财产、门第为主到以才学为主,选拔方式渐趋严密科学,标准趋向公开、公平、客观。

一、中国古代的法律制度

1.战国:李悝制定《法经》,加强地主阶级专政;商鞅

变法以法律形式确立土地私有制度。

2.秦始皇统一全国后:参照六国律令,制定颁布了秦律。

3.宋朝:规定死刑的判决须报请中央复审核准。

4.《大明律》:明太祖统治期间制定。特点:增加经济立

法;实行“重其重罪,轻其轻罪”的量刑原则;体现了君

主专制意志。

二、中国古代军事制度

1.战国时期秦国军功爵禄制。

2.秦朝在中央设太尉,负责管理军事。

3.隋文帝时改革府兵制。

4.唐太宗时调整和健全了府兵制。唐玄宗时实行募兵制。

5.北宋设立枢密使管理军事,分割宰相的军权。

6.金建立猛安谋克制度。

7.明朝设五军都督府与兵部互相牵制。

8.清朝实行八旗制度。

古代军事制度是中央集权的内容之一,以加强中央集权为本质目的。在历代军事制度中,皇帝、国王或者最高统治者都是最高统帅。

1.调整中央机构。如明代废丞相、设内阁,清代设立军机处

来加强皇权。

2.加强对地方控制。如秦代设立郡县制,元代实行行省制。

3.注重对官吏的监察。如秦代设置御史大夫、汉代设置刺史

来监察官员。

4.注重官吏的选拔。如秦代官吏由皇帝任免,隋唐之后实行

科举制。

5.加强思想控制。如秦始皇的焚书坑儒,汉武帝的独尊儒术。

[例1] (2010·广东高考)唐代和宋代都有谏官。唐代谏官由宰相荐举,主要评议皇帝得失;宋代谏官由皇帝选拔,主要评议宰相是非。这说明 ( )

A.唐代君主的权力不受制约

B.唐代以谏官削弱宰相的权力

C.宋代谏官向宰相和皇帝负责

D.宋代君主专制的程度高于唐代

[解析] 本题考查中国古代专制主义中央集权制度,意在考查学生的分析比较能力。唐代谏官评议皇帝得失说明唐代君主的权力受到一定的制约,故A、B不符合题意。宋代谏官由皇帝选拔,主要评议宰相是非,这说明宋代谏官向皇帝负责,故C不符合题意。通过对比唐代和宋代谏官的产生方式和职责可知,宋代的君主专制进一步强化。

[答案] D

1.孟德斯鸠说:“中国是一个专制的国家。它的原则是恐怖。

在最初的那些朝代,政府的专制精神也许稍微差些;但是,

今天的情况却正好相反。”下列最能够反映引文中“今天的

情况却正好相反”含义的史实主要是 ( )

A.明朝废除宰相制度 B.八股取士

C.清朝设置军机处 D.清朝设立南书房

解析:“今天的情况却正好相反”的意思是中国的专制色彩更加浓厚,清朝军机处的设置使皇权高度强化。

答案:C

2.黄宗羲说“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也”。据此,

可以作出合理的史论推断的是 ( )

A.明以前政府权力完全被丞相掌控

B.明以前实行皇帝与丞相分权制度

C.中国古代有把宰相制度看成是“贤人政治”体现的传

统政治观念

D.宰相制度的废除是明朝中后期政治黑暗的根源

解析:黄宗羲说的意思是明代政治黑暗是从明太祖废除丞相开始,由此可见,中国古代对丞相作用还是非常肯定的。

答案:C

比较点 分封制 郡县制 行省制

不同点 盛行的时

代不同 奴隶社会的行政制度,盛行于西周 几乎盛行于整个封建时代 确立并盛行于元朝

和中央政

府关系不同 诸侯国相对独立于中央政府,并且权力和地位可以世袭 郡、县都是中央政府下属的地方行政机构,郡守和县令都由皇帝直接任免 行省只是中央最高行政机关——中书省的派出机构,其行政长官直接对中书省负责

作用和影

响不同 分封制虽在一定时期内产生过积极作用,但在一定程度上破坏了国家的统一和社会安定 不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家的统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显

相同点 ①都是中国古代重要的地方行政制度

②目的都是为了巩固统治

③结果都在一定时期内产生过积极作用

[例2] (2010·安徽高考)柳宗元认为,秦末农民起义“咎在人怨,非郡邑之制失也”;西汉七国之乱“有叛国而无叛郡”,“秦制之得亦明矣”。下列哪种说法最符合材料原意 ( )

A.郡县制与秦末农民战争没有关系

B.七国之乱因汉初分封而爆发

C.郡县制有利于中央集权统治

D.郡县制取代分封制是历史的必然

解析:本题考查郡县制的意义,意在考查学生获取信息和调用知识分析问题的能力。柳宗元的观点可以表述如下:秦末农民战争(阶级矛盾激化)与郡县制无关,西汉七国之乱(统治阶级内部矛盾)与郡县制无关,可见郡县制有利于加强中央集权统治,故C符合题意;A、B不够全面,D从材料中无法得出。

答案:C

3.柳宗元在《封建论》中评价秦始皇废封建、行郡县说:

“其为制,公之大者也——公天下之端自始皇。”郡县

制为“公天下”之开端,主要体现在 ( )

A.百姓不再是封君的属民 B.更有利于皇帝集权

C.制度法令的统一 D.依据才干政绩任免官吏

解析:本题考查郡县制与分封制区别,意在考查学生调用知识分析问题的能力。秦朝废分封制,实行郡县制打破了官员依靠血缘关系世袭的传统;郡县制下官员由皇帝依据才干政绩来任免,实现了“公天下”,D正确。

答案:D

4.柳宗元《封建论》载:“时有叛国而无叛郡,秦制之得,

亦以明矣。”符合这一论断的历史时期是 ( )

A.秦朝 B.西汉

C.南北朝 D.唐朝

解析:本题考查中国古代的地方政治制度,意在考查学生获取信息和调用知识分析问题的能力。由“时有叛国而无叛郡”并联系汉朝实行郡国并行制可知,B符合题意;秦朝废分封行郡县,A不符合题意;南北朝时期国家分裂,C不符合题意;唐朝实行州县制,D不符合题意。

答案:B

一、17、18世纪中国和欧洲历史的不同发展趋势及认识

1.17、18世纪的中国在政治上空前强化君主专制,在经济

上重农抑商,在外交上闭关锁国,影响了中国资本主

义萌芽的正常发展;文化上实行文字狱,禁锢了人们

的思想。

2.17、18世纪的欧洲在政治上通过加强君主专制来反对

罗马教廷的控制,实行君主开明专制;在经济上实行

重商主义;在外交上鼓励对外扩张,促进了资本主义

在欧洲的发展;文化上,启蒙思想蓬勃发展。

3.认识:加强君主专制和重农抑商政策在封建社会的初

期有一定的积极作用,但明清时期消极作用日益显现,

成为历史发展的阻碍,中国已落后于世界潮流。

[命题设计]

1.(2010·杭州模拟)明朝永乐帝时设立了内阁制,以内阁作

为皇帝处理国政的助理机构。英国“光荣革命”之后,国

王威廉三世逐渐以内阁代替枢密院,成为国王直辖的最高

行政机关。下面关于两国内阁制的叙述,正确的是( )

A.内阁制的形成标志着两国的皇权(王权)得到空前强化

B.内阁已经成为两国最高权力的象征

C.明朝的内阁长官称丞相,英国的内阁长官称首相

D.明朝内阁是君主专制加强的结果,英国内阁是君主立宪

的象征

解析:明太祖废丞相,彻底解决君相矛盾,内阁制是皇权强化的产物,最高权力由皇帝掌握,阁臣职权大小、地位完全取决于皇帝,但英国的内阁制则是君主立宪制下的行政机关,排除A、B、C。

答案:D

二、中国近现代的政体设计

1.中国民主政治思想的萌芽

(1)明后期李贽批判孔孟儒学,批判程朱理学。

(2)黄宗羲抨击君主专制是“天下之大害”,提倡“法治”,

反对“人治”,主张限制君权。

(3)顾炎武抨击君主专制制度,提出“以天下之权,寄天下

之人”,才能“天下治矣”。

2.资产阶级维新派倡导的君主立宪制

(1)19世纪60年代以后,在一些知识分子中间产生了早期的

资产阶级维新思想,主张在政治上进行革新,实行君主

立宪制,但没有形成完整的理论,也没有付诸于实践。

(2)19世纪90年代末,以康有为、梁启超为代表的资产阶级

维新派发起变法运动,要求变封建专制制度为资本主义

君主立宪制,由于顽固势力的进攻而失败。戊戌变法是

资产阶级借助皇权进行政治变革的第一次尝试。

3.资产阶级革命派实施的民主共和制

以孙中山为代表的资产阶级革命派,领导了辛亥革命,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国——中华民国,成立了南京临时政府。辛亥革命是资产阶级推翻帝制,创建共和国的第一个成功行动。临时政府实行三权分立、责任内阁制,标志着资产阶级民主共和体制的确立。

4.中国现代政体:人民代表大会制度

1954年正式确立;1957年被破坏;十年“文革”名存实亡;新时期逐步完善。

[命题设计]

2.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共

和国的一切权力属于人民。……全国人民代表大会和地方

各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受

人民监督。我国采用人民代表大会制度的最根本意义是( )

A.有利于实行民主集中制

B.有利于加强党的领导

C.有利于基层政权建设

D.最大程度上保证人民当家作主

解析:本题考查学生的知识迁移能力。我国是社会主义国家,根本政治制度的确立就是要保证人民当家作主。在我国,能够保证人民当家作主的最根本的政治制度就是人民代表大会制度。

答案:D

同课章节目录