第15课 明朝的对外关系 同步教案

图片预览

文档简介

第15课

明朝的对外关系

教材分析:

《历史课程标准》要求:了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实。感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神。

明初封建国家的统一、社会经济的恢复与发展,以及宋元以来科学技术的发达,为明朝发展对外关系提供了良好的条件。郑和率领船队远渡重洋,依靠集体的力量和达,为明朝发展对外关系提供了良好的条件。郑和率领船队远渡重洋,依靠集体的力量和智慧与海洋搏斗,表现出中国人民大无畏的精神和克服困难的毅力。郑和七下西洋不仅增进了中国与亚非国家和地区的了解以及友好往来,而且开创了西太平洋和印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。从整个明朝历史来看,立国之初确立的和平友好、海禁与朝贡贸易的外交基调,在中后期不断受到外来势力的冲击,倭寇对中国沿海地区的武装抢劫就是典型表现。戚继光临危受命,率军英勇作战,平息倭寇,取得了反对外来侵略的胜利,他是我国历史上伟大的民族英雄。

教学目标:

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质。

2.了解郑和下西洋和戚继光抗倭的概况。

3.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神。

教学重难点:

【教学重点】

郑和下西洋;戚继光抗倭。

【教学难点】

郑和下西洋的意义。

教学过程

【导入新课】

展示图片:

教师:海洋是生命的摇篮,是蓝色的宝藏!然而海洋,却让中国人又爱又恨。在交织着血与火的海洋发展史上,海权与国家的安危、荣辱、兴衰系于一身。那么明朝时期,我国的海洋事业又是如何发展的呢?带着这个疑问,就让我们一起来学习第15课——《明朝的对外关系》。

(设计意图)从海洋的重要性引入本课,引发学生思考,明朝海洋事业的发展,从而顺利过渡到本课学习内容。

教师也可以使用体系化资源中“【课程引入】明朝的统治”情境视频导入,让学生了解明朝的统治的概况后再讲解新课。

【讲授新课】

一、郑和下西洋

1.郑和其人

展示图片:《郑和》

展示材料:

明朝太监,原姓马名和,小名三宝,因立下战功,明成祖朱棣赐郑姓,史称“郑和”。出生在一个富有冒险精神的回族家庭,熟悉伊斯兰教教义、教规和宗教习俗。航海家(世界上第一个洲际航海家;人类征服海洋的先驱)、外交家。身材魁梧,知识丰富,思维敏捷,具有一定航海、造船知识,知兵习战,深得明成祖朱棣的器重。

教师:就是这样具有一定航海、造船知识,熟悉伊斯兰教地区习俗的人在明朝开创了中国航海史上的壮举。

2.郑和下西洋背景

展示材料:

材料一:西洋是我国古代地理概念。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为西洋。

材料二:明成祖雄才大略,即位后励精图治发展经济,提倡文教,采取了许多措施大力发展经济,使得天下大治,国家富强,疆域辽阔。明成祖年号为“永乐”,后世的史学家称这一时期为永乐盛世。

教师:结合材料和课本,请同学们想一想郑和下西洋的背景是什么?

学生回答略。

教师总结:15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。

3.郑和下西洋目的

展示材料:

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——《明史·郑和传》

教师:阅读材料,结合课本,指出明成祖派郑和下西洋的目的是什么?

学生回答略。

教师总结:

(1)提高明朝在国外的地位和威望(宣扬国威)。

(2)追查惠帝的踪迹。

4.

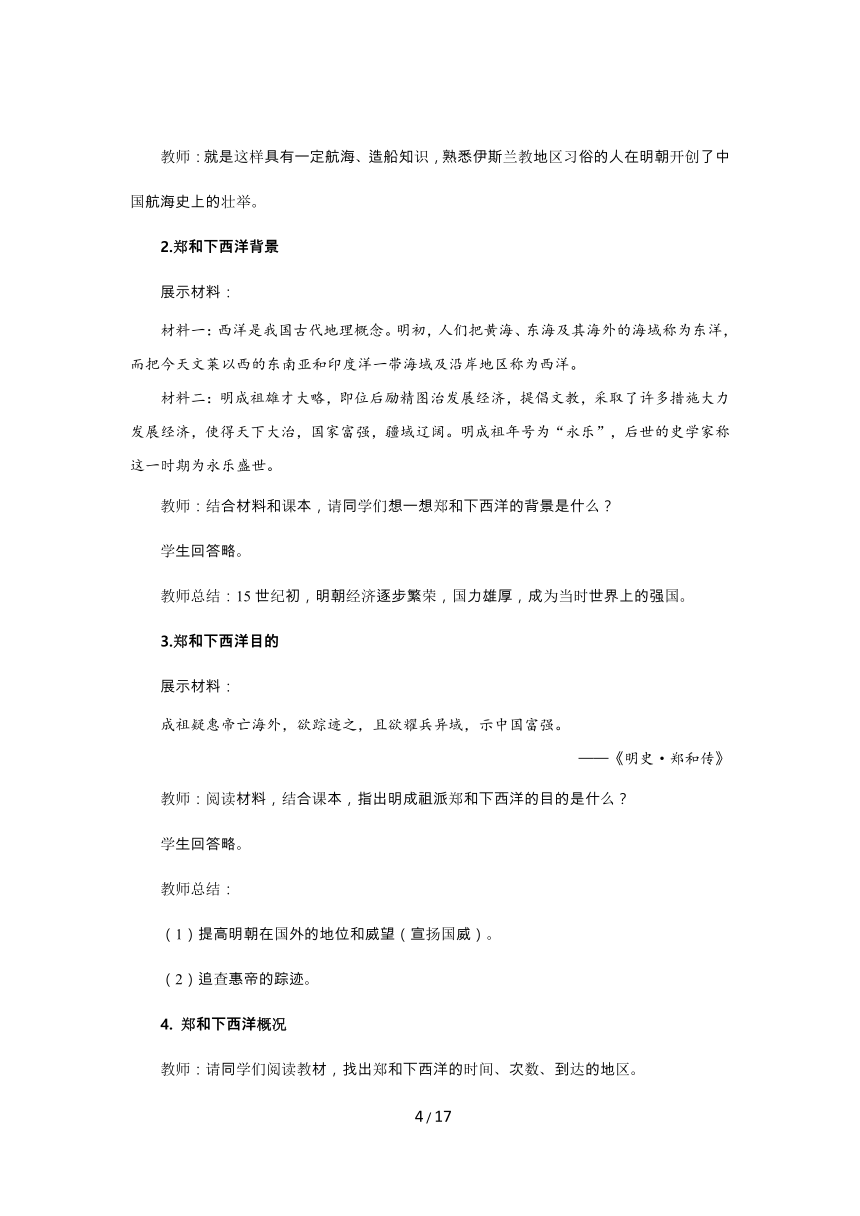

郑和下西洋概况

教师:请同学们阅读教材,找出郑和下西洋的时间、次数、到达的地区。

学生回答略。

教师总结:(1)时间:1405—1433年;(2)次数:共七次;(3)到达地区:船队先后到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

展示图片:

教师:郑和第一次下西洋时,就有27000多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。那么,郑和的船队都装载哪些物品呢?这些物品有何用途?

学生回答略。

教师总结:装载优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。

船队回国时,一些国家还派出使者随行。第6次远航返回时,就有16个国家和地区的使团共1200余人随船队来到中国。有的是用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的是用于贸易,互通有无,互补互利。

5.

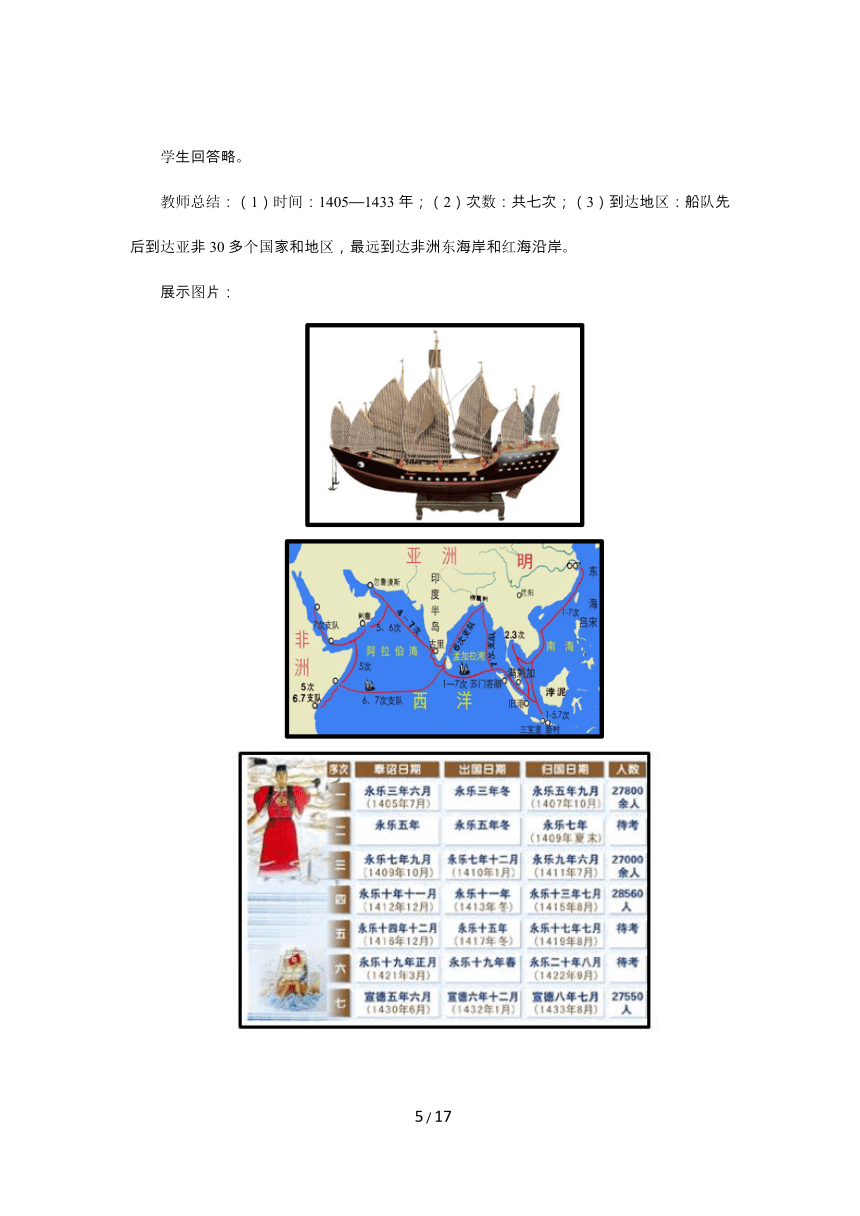

郑和下西洋特点

展示图表:

6.郑和下西洋历史意义

展示材料:

材料一:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

材料二:及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。……而我则郑和以后,竟无第二之郑和。

——梁启超《祖国大航海家郑和传》

展示图片:《三宝庙(马来西亚)》《三宝庙(泰国)》

教师:请同学们结合材料和图片,分析郑和下西洋的意义。

学生回答略。

教师总结:

(1)郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

(2)不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

【想一想】郑和远航为什么会取得成功?

学生回答略。

教师总结:

(1)明朝前期国力强盛;

(2)造船技术发达;

(3)指南针的应用;

(4)郑和个人吃苦耐劳和勇于探索的精神。

(设计意图)本目知识首先从郑和开始讲解,然后讲述郑和下西洋的背景和目的,继而讲述郑和下西洋的概况和特点拉,环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点,最后讲述郑和下西洋的历史意义和成功的原因,开拓了学生深层次思维。

教师此处可带领学生演示“【历史地图】郑和下西洋航线(1405—1433年)”动画,直观了解郑和下西洋航线(1405—1433年)的知识点。

过渡:郑和下西洋之后,明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。然而,明政府的海禁政策能够禁止中国人民出海却阻止不了来自于海上的威胁。

二、戚继光抗倭

1.倭寇

展示图片:

教师:元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

2.倭患

教师:为什么会出现倭患呢?

展示材料:

材料一

日本战国时代,大致对应中国的明朝中期,是一个动荡的时期,国家分裂,诸侯争霸,老百姓民不聊生。

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,……所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。——《浅析明朝倭寇问题》

材料三:滨海细民,以海禁过严,生理(活)日促(艰难),转而从盗。

——(明)赵文华

学生回答略。

教师总结:明朝中期,随着日本国内社会动荡加剧,特别是由于明朝国力减弱,海防松弛。倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

展示图片:《明人画笔下的武装倭寇》

3.抗倭经过

教师:明朝派戚继光到东南沿海抗倭。

展示图片:

展示材料:

戚继光(1528年-1588年),字元敬,号南塘,晚号孟诸,卒谥武毅。汉族,山东蓬莱)。明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄。

教师:他统帅的军队训练有素,纪律严明,能征善战,被人们誉为“戚家军”。

展示图片:

展示材料:《戚继光<凯歌>》

万众一心兮泰山可撼,

惟忠与义兮气冲斗牛。

主将亲我兮胜如父母,

干犯军法兮身不自由。

号令明兮赏罚信,

赴水火兮敢迟留?

上报天子兮下救黔首。

杀尽倭奴兮觅个封侯。

展示图片:《鸳鸯阵图》

展示材料:

戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

教师:1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。此后戚继光率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,使东南沿海的倭患基本解除。

展示图片:《戚继光抗倭形势》

5.戚继光抗倭胜利原因

展示材料:

材料一:大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积满千船。

——《倭变事略》

材料二:至浙时,见卫所军不习战……乃因地形制阵法,审步伐便利,一切战舰、火器、兵械精求而更置之,“戚家军”名闻天下……继光为将号令严,赏罚信,士无敢不用命。

——《明史》

材料三:在台州九捷中得到了广大群众的大力支持荡平了浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

——鲁教版《中国历史》

教师:请同学们结合材料,分析为什么戚继光抗倭能够取得胜利?

学生回答略。

教师总结:

正义的反侵略斗争;

(2)当地军民支持;

(3)戚家军军纪严明,作战英勇;

(4)戚继光个人军事才能。

6.评价戚继光的抗倭斗争

教师:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争。戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。

展示图片:

(设计意图)本目知识首先从倭寇和倭患由来开始讲解,然后讲述戚继光及其抗倭的经过,继而讲述戚继光抗倭胜利的原因以及如何评价戚继光的抗倭斗争?如何评价戚继光?环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点。

教师此处可带领学生观看“【知识解析】戚继光抗倭”视频,直观了解戚继光抗倭的知识点。

过渡:在抵御外来侵略者中,除了倭寇,还有葡萄牙的侵略。

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

展示图片:《澳门位置》

教师:从16世纪开始,一些欧洲的殖民者,相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国澳门的居住权。

展示材料:

自1840年至1940年的一百年间,据史家不完全统计,帝国主义列强从海上入侵中国达470余次之多,较大规模的入侵达到84次,入侵船队达1860多搜,入侵兵力达47万人,迫使清政府签订不平等条约50多个。

教师:19世纪五六十年代,葡萄牙人先后侵占了氹仔岛和路环岛。1887年,葡迫使清政府签订《中葡会议草约》和《北京条约》,塞进了葡“永驻管理澳门”的条款。

展示图片:

教师:1999年12月20日,中葡两国政府在澳门举行澳门交接仪式。中国正式恢复对澳门行使主权,澳门也回到了祖国的怀抱。

【合作探究】

教师:明朝的对外关系前后有什么变化?从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?

学生回答略。

教师总结:

(1)变化:由友好交往演变成对外冲突战争。

(2)启示:①国家实力决定外交关系,应当积极增强国家实力。②要重视国防建设,加强海防,建设海军。

(设计意图)本目知识主要讲述葡萄牙攫取在澳门的居住权,直到1999年12月20日中国政府恢复对澳门行使主权,最后讲述明朝的对外关系前后有什么变化?从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?开拓了学生深层次思维。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】走近三大航海家”活动。通过本活动,提升学生对郑和下西洋的了解。

【本课小结】

明朝前期,我国是世界上最发达的国家之一,郑和下西洋同亚非各国的经济和文化的交流频繁,属于友好往来。明朝中后期,国势日渐衰落,倭寇侵扰我国东南沿海地区,倭患严重,戚继光领导了反侵略的抗倭斗争,并取得了胜利,属于冲突与战争。

明末,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。明代对外交往特点的演变,非常直观地反映了当时处于封建社会末期的中国,在世界范围内已经落伍了。

13

/

16

明朝的对外关系

教材分析:

《历史课程标准》要求:了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实。感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神。

明初封建国家的统一、社会经济的恢复与发展,以及宋元以来科学技术的发达,为明朝发展对外关系提供了良好的条件。郑和率领船队远渡重洋,依靠集体的力量和达,为明朝发展对外关系提供了良好的条件。郑和率领船队远渡重洋,依靠集体的力量和智慧与海洋搏斗,表现出中国人民大无畏的精神和克服困难的毅力。郑和七下西洋不仅增进了中国与亚非国家和地区的了解以及友好往来,而且开创了西太平洋和印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。从整个明朝历史来看,立国之初确立的和平友好、海禁与朝贡贸易的外交基调,在中后期不断受到外来势力的冲击,倭寇对中国沿海地区的武装抢劫就是典型表现。戚继光临危受命,率军英勇作战,平息倭寇,取得了反对外来侵略的胜利,他是我国历史上伟大的民族英雄。

教学目标:

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质。

2.了解郑和下西洋和戚继光抗倭的概况。

3.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气,学习戚继光不为名利、以国家和民族安危为己任的强烈爱国精神。

教学重难点:

【教学重点】

郑和下西洋;戚继光抗倭。

【教学难点】

郑和下西洋的意义。

教学过程

【导入新课】

展示图片:

教师:海洋是生命的摇篮,是蓝色的宝藏!然而海洋,却让中国人又爱又恨。在交织着血与火的海洋发展史上,海权与国家的安危、荣辱、兴衰系于一身。那么明朝时期,我国的海洋事业又是如何发展的呢?带着这个疑问,就让我们一起来学习第15课——《明朝的对外关系》。

(设计意图)从海洋的重要性引入本课,引发学生思考,明朝海洋事业的发展,从而顺利过渡到本课学习内容。

教师也可以使用体系化资源中“【课程引入】明朝的统治”情境视频导入,让学生了解明朝的统治的概况后再讲解新课。

【讲授新课】

一、郑和下西洋

1.郑和其人

展示图片:《郑和》

展示材料:

明朝太监,原姓马名和,小名三宝,因立下战功,明成祖朱棣赐郑姓,史称“郑和”。出生在一个富有冒险精神的回族家庭,熟悉伊斯兰教教义、教规和宗教习俗。航海家(世界上第一个洲际航海家;人类征服海洋的先驱)、外交家。身材魁梧,知识丰富,思维敏捷,具有一定航海、造船知识,知兵习战,深得明成祖朱棣的器重。

教师:就是这样具有一定航海、造船知识,熟悉伊斯兰教地区习俗的人在明朝开创了中国航海史上的壮举。

2.郑和下西洋背景

展示材料:

材料一:西洋是我国古代地理概念。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为东洋,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为西洋。

材料二:明成祖雄才大略,即位后励精图治发展经济,提倡文教,采取了许多措施大力发展经济,使得天下大治,国家富强,疆域辽阔。明成祖年号为“永乐”,后世的史学家称这一时期为永乐盛世。

教师:结合材料和课本,请同学们想一想郑和下西洋的背景是什么?

学生回答略。

教师总结:15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。

3.郑和下西洋目的

展示材料:

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。

——《明史·郑和传》

教师:阅读材料,结合课本,指出明成祖派郑和下西洋的目的是什么?

学生回答略。

教师总结:

(1)提高明朝在国外的地位和威望(宣扬国威)。

(2)追查惠帝的踪迹。

4.

郑和下西洋概况

教师:请同学们阅读教材,找出郑和下西洋的时间、次数、到达的地区。

学生回答略。

教师总结:(1)时间:1405—1433年;(2)次数:共七次;(3)到达地区:船队先后到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

展示图片:

教师:郑和第一次下西洋时,就有27000多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。那么,郑和的船队都装载哪些物品呢?这些物品有何用途?

学生回答略。

教师总结:装载优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。

船队回国时,一些国家还派出使者随行。第6次远航返回时,就有16个国家和地区的使团共1200余人随船队来到中国。有的是用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的是用于贸易,互通有无,互补互利。

5.

郑和下西洋特点

展示图表:

6.郑和下西洋历史意义

展示材料:

材料一:郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

材料二:及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。……而我则郑和以后,竟无第二之郑和。

——梁启超《祖国大航海家郑和传》

展示图片:《三宝庙(马来西亚)》《三宝庙(泰国)》

教师:请同学们结合材料和图片,分析郑和下西洋的意义。

学生回答略。

教师总结:

(1)郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

(2)不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

【想一想】郑和远航为什么会取得成功?

学生回答略。

教师总结:

(1)明朝前期国力强盛;

(2)造船技术发达;

(3)指南针的应用;

(4)郑和个人吃苦耐劳和勇于探索的精神。

(设计意图)本目知识首先从郑和开始讲解,然后讲述郑和下西洋的背景和目的,继而讲述郑和下西洋的概况和特点拉,环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点,最后讲述郑和下西洋的历史意义和成功的原因,开拓了学生深层次思维。

教师此处可带领学生演示“【历史地图】郑和下西洋航线(1405—1433年)”动画,直观了解郑和下西洋航线(1405—1433年)的知识点。

过渡:郑和下西洋之后,明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。然而,明政府的海禁政策能够禁止中国人民出海却阻止不了来自于海上的威胁。

二、戚继光抗倭

1.倭寇

展示图片:

教师:元末明初,日本的武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

2.倭患

教师:为什么会出现倭患呢?

展示材料:

材料一

日本战国时代,大致对应中国的明朝中期,是一个动荡的时期,国家分裂,诸侯争霸,老百姓民不聊生。

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,……所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。——《浅析明朝倭寇问题》

材料三:滨海细民,以海禁过严,生理(活)日促(艰难),转而从盗。

——(明)赵文华

学生回答略。

教师总结:明朝中期,随着日本国内社会动荡加剧,特别是由于明朝国力减弱,海防松弛。倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

展示图片:《明人画笔下的武装倭寇》

3.抗倭经过

教师:明朝派戚继光到东南沿海抗倭。

展示图片:

展示材料:

戚继光(1528年-1588年),字元敬,号南塘,晚号孟诸,卒谥武毅。汉族,山东蓬莱)。明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄。

教师:他统帅的军队训练有素,纪律严明,能征善战,被人们誉为“戚家军”。

展示图片:

展示材料:《戚继光<凯歌>》

万众一心兮泰山可撼,

惟忠与义兮气冲斗牛。

主将亲我兮胜如父母,

干犯军法兮身不自由。

号令明兮赏罚信,

赴水火兮敢迟留?

上报天子兮下救黔首。

杀尽倭奴兮觅个封侯。

展示图片:《鸳鸯阵图》

展示材料:

戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

教师:1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。此后戚继光率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,使东南沿海的倭患基本解除。

展示图片:《戚继光抗倭形势》

5.戚继光抗倭胜利原因

展示材料:

材料一:大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积满千船。

——《倭变事略》

材料二:至浙时,见卫所军不习战……乃因地形制阵法,审步伐便利,一切战舰、火器、兵械精求而更置之,“戚家军”名闻天下……继光为将号令严,赏罚信,士无敢不用命。

——《明史》

材料三:在台州九捷中得到了广大群众的大力支持荡平了浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

——鲁教版《中国历史》

教师:请同学们结合材料,分析为什么戚继光抗倭能够取得胜利?

学生回答略。

教师总结:

正义的反侵略斗争;

(2)当地军民支持;

(3)戚家军军纪严明,作战英勇;

(4)戚继光个人军事才能。

6.评价戚继光的抗倭斗争

教师:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争。戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。

展示图片:

(设计意图)本目知识首先从倭寇和倭患由来开始讲解,然后讲述戚继光及其抗倭的经过,继而讲述戚继光抗倭胜利的原因以及如何评价戚继光的抗倭斗争?如何评价戚继光?环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点。

教师此处可带领学生观看“【知识解析】戚继光抗倭”视频,直观了解戚继光抗倭的知识点。

过渡:在抵御外来侵略者中,除了倭寇,还有葡萄牙的侵略。

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

展示图片:《澳门位置》

教师:从16世纪开始,一些欧洲的殖民者,相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国澳门的居住权。

展示材料:

自1840年至1940年的一百年间,据史家不完全统计,帝国主义列强从海上入侵中国达470余次之多,较大规模的入侵达到84次,入侵船队达1860多搜,入侵兵力达47万人,迫使清政府签订不平等条约50多个。

教师:19世纪五六十年代,葡萄牙人先后侵占了氹仔岛和路环岛。1887年,葡迫使清政府签订《中葡会议草约》和《北京条约》,塞进了葡“永驻管理澳门”的条款。

展示图片:

教师:1999年12月20日,中葡两国政府在澳门举行澳门交接仪式。中国正式恢复对澳门行使主权,澳门也回到了祖国的怀抱。

【合作探究】

教师:明朝的对外关系前后有什么变化?从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?

学生回答略。

教师总结:

(1)变化:由友好交往演变成对外冲突战争。

(2)启示:①国家实力决定外交关系,应当积极增强国家实力。②要重视国防建设,加强海防,建设海军。

(设计意图)本目知识主要讲述葡萄牙攫取在澳门的居住权,直到1999年12月20日中国政府恢复对澳门行使主权,最后讲述明朝的对外关系前后有什么变化?从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?开拓了学生深层次思维。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】走近三大航海家”活动。通过本活动,提升学生对郑和下西洋的了解。

【本课小结】

明朝前期,我国是世界上最发达的国家之一,郑和下西洋同亚非各国的经济和文化的交流频繁,属于友好往来。明朝中后期,国势日渐衰落,倭寇侵扰我国东南沿海地区,倭患严重,戚继光领导了反侵略的抗倭斗争,并取得了胜利,属于冲突与战争。

明末,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。明代对外交往特点的演变,非常直观地反映了当时处于封建社会末期的中国,在世界范围内已经落伍了。

13

/

16

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源