第12课 宋元时期的都市和文化同步教案

图片预览

文档简介

第12课

宋元时期的都市和文化

教材分析:

宋元时期是中国古代社会经济继续发展的重要时期,出现了很多大的城市。北宋时的开封、南宋时的临安、元朝时的大都,是这一时期城市的代表,它们也都是当时世界上著名的大都市。宋元时期都市的主要特征是城市范围扩大,商市扩充,教育发达,文化生活丰富。经济的发展、文化教育事业的发达、市民阶层的扩大,又促进了文学艺术的发展,出现了宋词和元曲等新的文学艺术形式,成为中国古代文学艺术发展史上的奇葩。

教学目标:

1.能说出宋元时期都市生活繁华的主要表现,知道宋朝就有了春节等传统节日,能说出宋词、元曲的主要特点及代表作家。

2.说出宋词、元曲的主要特点及代表作家说出宋词、元曲的主要特点及代表作家风格特色。

3.宋元时期城市经济和城市文化繁荣;宋词和元曲是我国古代文学艺术的奇葩。

教学重难点:

【教学重点】

瓦子、宋词和元曲。

【教学难点】

宋朝社会经济的发展特别是市民阶层的扩大与都市生活的关系。

教学过程

【导入新课】

展示材料:

一任宫长骁瘦,台高冰泪难流,锦书送罢蓦回首,无余岁可偷。

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧,知否,知否,应是绿肥红瘦。

展示图片:

教师:同学们知道这首歌来自于哪首诗吗?词的作者是谁吗?这一时期的,还出现了哪些著名的词人?带着这些问题,我们一起来学习第12课——《宋元时期的都市和文化》。

(设计意图)以学生耳熟能详的词曲导入,迅速集中学生的注意力,通过提问,这首歌词来自于哪首诗吗?诗的作者是谁呢?从而顺利过渡到本课学习内容。

教师也可以使用体系化资源中“【课程引入】宋元时期的都市和文化情境导入”情境视频导入,让学生了解宋元时期的都市和文化的概况后再讲解新课。

【讲授新课】

一、繁华的都市生活

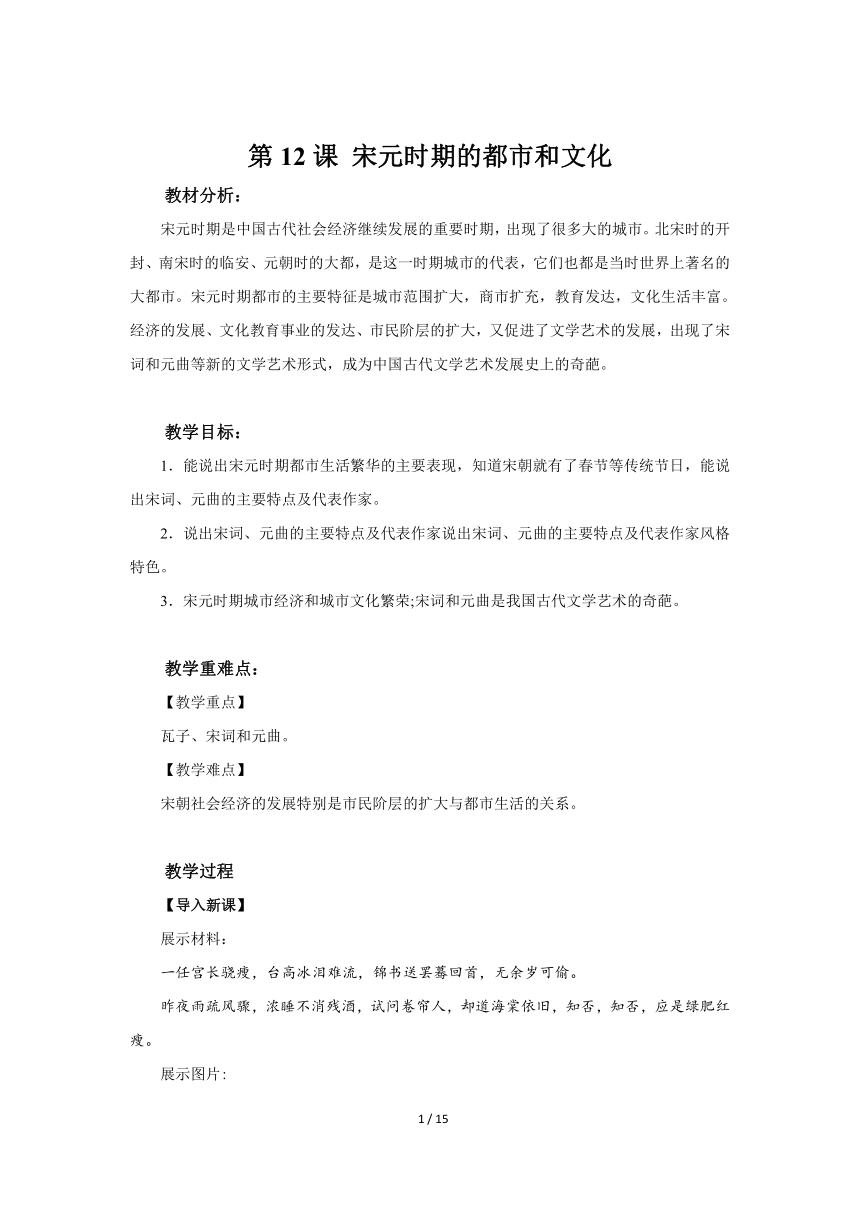

1.宋元时期大都市

教师:你能说出宋元时期有哪些著名的大都市吗?

学生回答略。

教师总结:北宋时的开封、南宋时的临安、元朝时的大都,都是当时世界上著名的大都市。

展示图片:

展示图片:《公元12—13世纪东西方城市人口对比(人)》

2.宋元时期娱乐场所

展示图片:《大相国寺》

展示材料:

材料一:琪树明霞五凤楼,夷门自古帝王州汴京富丽天下。无八荒争凑,万国咸通,人口逾百万,货物集南北。

——孟元老《东京梦华录》

材料二:东京相国寺乃瓦市也。僧房散处,而中庭两庑可容万人,凡商旅交易,皆荟萃其中,四方趋京师以货物求售他物者,必由于此。

——[宋]王栐《燕翼贻谋录》

教师:北宋开封最为繁华的就是大相国寺。开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”。

展示图片:《勾栏形制示意图》

教师此处可带领学生观看“【知识解析】瓦舍和勾栏”视频,直观了解瓦舍和勾栏的知识点。

3.宋元时期表演项目

教师:同学们,你们能想象一下你可以在勾栏中看到哪些表演呢?

展示材料:

材料一:百戏有蹴球……杂旋,狮子,弄枪,铃瓶,茶碗,毡龊,醉剑,踏索,上竿,筋斗……打弹丸之类。

——《宋史》

材料二:不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是。

——《中风俗通史》

学生回答略。

教师总结:

教师:杂剧形成于宋代。元朝统一南北后,元杂剧传入南方,演出活动遍及城乡各地,为广大民众所喜爱。除此之外,在南宋临安,文化娱乐业更为发达。城中有大瓦、中瓦、下瓦、南瓦等多处,城外还有十多处瓦子。

展示材料:

南宋都城临安有瓦子24处……分别表演说话、杂技、杂剧、影戏、装鬼神等,艺人们的精彩表演经常使各勾栏前人头攒动、水泄不通,上自达官,下至百姓,都是勾栏中的看客和听众。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》

展示图片:《南宋临安的瓦舍分布》

4.宋元时期的节日

展示材料:

正月朔日,谓之元旦,俗呼为新年。一岁节序,此为之首。官放公私僦屋钱三日,士夫皆交相贺,细民男女亦皆鲜衣,往来拜节。

——宋代吴自牧《梦粱录》

教师:今天的传统节日如春节、元宵节、中秋节等,在宋代都有了。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。

在宋代,最重要的节日要算岁节(元旦)、寒食和冬至了,宋廷规定各放七天假,其中休务五天。宋代节假,加上旬假(每月三日,全年三十六日),公务人员全年共计休假124天。另外,宋代还有官员上任假、官员的私忌假、探亲假、病假等。

展示图片:

【合作探究】为什么市民文化娱乐活动丰富多彩的原因?

材料一:北宋时期的国民生产总值,占据当时世界的80%。宋朝是中国封建王朝唯一一个工商税超过农业税的朝代。

材料二:东京、临安等大城市人口多达百万,早市、夜市买卖昼夜不绝。

材料三:城市中的手工业者、商人具有城市意识的官吏、士人、地主、农民等成为市民阶层的组成部分。

材料四:宋朝是中国社会市民阶级正式产生的时代……市民的富足闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化的高度繁荣。

——詹子庆编《中国古代史参考资料》

学生回答略。

教师总结:

(1)经济的繁荣;

(2)城市的发展;

(3)市民阶层壮大。

(设计意图)本目知识首先从宋元时期的大都市讲起,然后讲述宋元时期的娱乐场所、表演项目以及节日,讲环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点,最后通过合作探究,分析市民文化娱乐活动丰富多彩的原因,开拓了学生深层次思维。

过渡:宋朝经济的繁荣一定程度上推动了宋朝文化的发展。那么宋朝在文化上取得了哪些成就?

二、宋词和元曲

1.宋词

展示材料:

“凡一代有一代之文学。楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓‘一代之文学’,而后世莫能继焉者也”

——王国维《宋元戏曲史﹒序》

教师:词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。词在唐朝时已经出现,经五代到两宋,得到很大发展,成为宋代主要的文学形式之一。宋代的词人层出不穷,杰出的有苏轼、李清照、辛弃疾等。

(1)苏轼

展示图片:

展示材料:

教师:苏轼改进了词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调。豪迈而飘逸,写景、抒情、议论融为一体,是“

豪放派

”的代表之一。

(2)李清照

展示图片:

展示材料:

教师:李清照反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀,在当时就产生了较大的影响。委婉、细腻、清秀,是“婉约派”的代表人物之一。

(3)辛弃疾

展示图片:

展示材料:

教师:辛弃疾使词境变得更为雄奇阔大,抒情、写景、叙事、议论,气势磅礴,震撼人心,进一步提高了词的社会功能和在文学史上的地位。雄奇阔大、气势磅礴、震撼人心,也是“豪放派”的代表。

教师此处可带领学生演示“【历史地图】宋代主要词人分布”动画,直观了解宋代主要词人分布的知识点。

2.元曲

(1)含义:元曲是把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起的综合性的艺术。

(2)组成:元杂剧、散曲和南戏。

(3)代表人物:元曲四大家

展示图片:

教师:关汉卿,元代杂剧作家。

“元曲四大家”之一,以杂剧的成就最大,一生写了60多种,今存18种,最著名的有《窦娥冤》,关汉卿也写了不少历史剧,如《单刀会》。他多才多艺,了解民间疾苦,熟悉民间语言,使得他的杂剧内容具有强烈的现实性和昂扬的斗争精神。

【想一想】宋元时期的文学形式发展变化特点?

学生回答略。

教师总结:(1)适应了市民阶级的文化需要;(2)上层文化与平民文化的交融发展。

展示图片:

(设计意图)本目知识主要讲述宋词和元曲,首先讲述的是宋词,介绍其代表人物,继而讲述元曲的含义、组成以及代表人物,环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点。

过渡:社会中下层的市民文化得到发展之后,官方文化也得到了进一步的发展。

三、司马光和资治通鉴

展示材料:

《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

展示图片:

教师:请同学们阅读教材,找出《资治通鉴》的作者、体例、内容和编纂目的。

学生回答略。

教师总结:

作者:北宋著名史学家、政治家司马光。

(2)体例:一部编年体的通史巨著。

(3)内容:记述了从战国到五代共1300多年的历史,纵贯中国16个朝代。

(4)编纂目的:以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

教师:司马光的《资治通鉴》与司马迁的《史记》,并列为中国史学的不朽巨著,他们也被后人称为“史学两司马”。

展示图片:

展示材料:

每读都获益匪浅。一部难得的好书噢……中国有两部大书,一曰《史记》,一曰《资治通鉴》,都是有才气的人,在政治上不得志的境遇中编写的……《通鉴》里写战争,真是写得神采飞扬,传神得很,充满了辩证法。

——毛泽东自称曾十七次批注过《资治通鉴》

(设计意图)本目知识主要讲述司马光和《资治通鉴》,通过图片和学生自学阅读的方式,使学生全方位厘清本知识点,开拓了学生深层次思维。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】走近宋词表演秀”活动。通过本活动,提升学生对宋词的了解。

【本课小结】

宋元时期是我国历史上经济、商业发达,市民文化丰富的朝代。宋元物质生活的丰富及娱乐活动和节庆活动的多姿多彩,给我们展示了万干气象的社会风貌。意境悠远的宋词,感天动地的元杂剧,不仅让我们领略了宋元文化的风采,而且在李清照、辛弃疾优国优民的爱国热情中,陶冶了情操,纯净了我们的灵魂。

面对祖国优秀的文化传统,我们在自豪的同时,更应认识到我们的责任与重担,为中华民族腾飞而努力。

4

/

15

宋元时期的都市和文化

教材分析:

宋元时期是中国古代社会经济继续发展的重要时期,出现了很多大的城市。北宋时的开封、南宋时的临安、元朝时的大都,是这一时期城市的代表,它们也都是当时世界上著名的大都市。宋元时期都市的主要特征是城市范围扩大,商市扩充,教育发达,文化生活丰富。经济的发展、文化教育事业的发达、市民阶层的扩大,又促进了文学艺术的发展,出现了宋词和元曲等新的文学艺术形式,成为中国古代文学艺术发展史上的奇葩。

教学目标:

1.能说出宋元时期都市生活繁华的主要表现,知道宋朝就有了春节等传统节日,能说出宋词、元曲的主要特点及代表作家。

2.说出宋词、元曲的主要特点及代表作家说出宋词、元曲的主要特点及代表作家风格特色。

3.宋元时期城市经济和城市文化繁荣;宋词和元曲是我国古代文学艺术的奇葩。

教学重难点:

【教学重点】

瓦子、宋词和元曲。

【教学难点】

宋朝社会经济的发展特别是市民阶层的扩大与都市生活的关系。

教学过程

【导入新课】

展示材料:

一任宫长骁瘦,台高冰泪难流,锦书送罢蓦回首,无余岁可偷。

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧,知否,知否,应是绿肥红瘦。

展示图片:

教师:同学们知道这首歌来自于哪首诗吗?词的作者是谁吗?这一时期的,还出现了哪些著名的词人?带着这些问题,我们一起来学习第12课——《宋元时期的都市和文化》。

(设计意图)以学生耳熟能详的词曲导入,迅速集中学生的注意力,通过提问,这首歌词来自于哪首诗吗?诗的作者是谁呢?从而顺利过渡到本课学习内容。

教师也可以使用体系化资源中“【课程引入】宋元时期的都市和文化情境导入”情境视频导入,让学生了解宋元时期的都市和文化的概况后再讲解新课。

【讲授新课】

一、繁华的都市生活

1.宋元时期大都市

教师:你能说出宋元时期有哪些著名的大都市吗?

学生回答略。

教师总结:北宋时的开封、南宋时的临安、元朝时的大都,都是当时世界上著名的大都市。

展示图片:

展示图片:《公元12—13世纪东西方城市人口对比(人)》

2.宋元时期娱乐场所

展示图片:《大相国寺》

展示材料:

材料一:琪树明霞五凤楼,夷门自古帝王州汴京富丽天下。无八荒争凑,万国咸通,人口逾百万,货物集南北。

——孟元老《东京梦华录》

材料二:东京相国寺乃瓦市也。僧房散处,而中庭两庑可容万人,凡商旅交易,皆荟萃其中,四方趋京师以货物求售他物者,必由于此。

——[宋]王栐《燕翼贻谋录》

教师:北宋开封最为繁华的就是大相国寺。开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为“勾栏”。

展示图片:《勾栏形制示意图》

教师此处可带领学生观看“【知识解析】瓦舍和勾栏”视频,直观了解瓦舍和勾栏的知识点。

3.宋元时期表演项目

教师:同学们,你们能想象一下你可以在勾栏中看到哪些表演呢?

展示材料:

材料一:百戏有蹴球……杂旋,狮子,弄枪,铃瓶,茶碗,毡龊,醉剑,踏索,上竿,筋斗……打弹丸之类。

——《宋史》

材料二:不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是。

——《中风俗通史》

学生回答略。

教师总结:

教师:杂剧形成于宋代。元朝统一南北后,元杂剧传入南方,演出活动遍及城乡各地,为广大民众所喜爱。除此之外,在南宋临安,文化娱乐业更为发达。城中有大瓦、中瓦、下瓦、南瓦等多处,城外还有十多处瓦子。

展示材料:

南宋都城临安有瓦子24处……分别表演说话、杂技、杂剧、影戏、装鬼神等,艺人们的精彩表演经常使各勾栏前人头攒动、水泄不通,上自达官,下至百姓,都是勾栏中的看客和听众。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》

展示图片:《南宋临安的瓦舍分布》

4.宋元时期的节日

展示材料:

正月朔日,谓之元旦,俗呼为新年。一岁节序,此为之首。官放公私僦屋钱三日,士夫皆交相贺,细民男女亦皆鲜衣,往来拜节。

——宋代吴自牧《梦粱录》

教师:今天的传统节日如春节、元宵节、中秋节等,在宋代都有了。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。

在宋代,最重要的节日要算岁节(元旦)、寒食和冬至了,宋廷规定各放七天假,其中休务五天。宋代节假,加上旬假(每月三日,全年三十六日),公务人员全年共计休假124天。另外,宋代还有官员上任假、官员的私忌假、探亲假、病假等。

展示图片:

【合作探究】为什么市民文化娱乐活动丰富多彩的原因?

材料一:北宋时期的国民生产总值,占据当时世界的80%。宋朝是中国封建王朝唯一一个工商税超过农业税的朝代。

材料二:东京、临安等大城市人口多达百万,早市、夜市买卖昼夜不绝。

材料三:城市中的手工业者、商人具有城市意识的官吏、士人、地主、农民等成为市民阶层的组成部分。

材料四:宋朝是中国社会市民阶级正式产生的时代……市民的富足闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化的高度繁荣。

——詹子庆编《中国古代史参考资料》

学生回答略。

教师总结:

(1)经济的繁荣;

(2)城市的发展;

(3)市民阶层壮大。

(设计意图)本目知识首先从宋元时期的大都市讲起,然后讲述宋元时期的娱乐场所、表演项目以及节日,讲环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点,最后通过合作探究,分析市民文化娱乐活动丰富多彩的原因,开拓了学生深层次思维。

过渡:宋朝经济的繁荣一定程度上推动了宋朝文化的发展。那么宋朝在文化上取得了哪些成就?

二、宋词和元曲

1.宋词

展示材料:

“凡一代有一代之文学。楚之骚、汉之赋、六代之骈语、唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓‘一代之文学’,而后世莫能继焉者也”

——王国维《宋元戏曲史﹒序》

教师:词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。词在唐朝时已经出现,经五代到两宋,得到很大发展,成为宋代主要的文学形式之一。宋代的词人层出不穷,杰出的有苏轼、李清照、辛弃疾等。

(1)苏轼

展示图片:

展示材料:

教师:苏轼改进了词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调。豪迈而飘逸,写景、抒情、议论融为一体,是“

豪放派

”的代表之一。

(2)李清照

展示图片:

展示材料:

教师:李清照反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀,在当时就产生了较大的影响。委婉、细腻、清秀,是“婉约派”的代表人物之一。

(3)辛弃疾

展示图片:

展示材料:

教师:辛弃疾使词境变得更为雄奇阔大,抒情、写景、叙事、议论,气势磅礴,震撼人心,进一步提高了词的社会功能和在文学史上的地位。雄奇阔大、气势磅礴、震撼人心,也是“豪放派”的代表。

教师此处可带领学生演示“【历史地图】宋代主要词人分布”动画,直观了解宋代主要词人分布的知识点。

2.元曲

(1)含义:元曲是把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起的综合性的艺术。

(2)组成:元杂剧、散曲和南戏。

(3)代表人物:元曲四大家

展示图片:

教师:关汉卿,元代杂剧作家。

“元曲四大家”之一,以杂剧的成就最大,一生写了60多种,今存18种,最著名的有《窦娥冤》,关汉卿也写了不少历史剧,如《单刀会》。他多才多艺,了解民间疾苦,熟悉民间语言,使得他的杂剧内容具有强烈的现实性和昂扬的斗争精神。

【想一想】宋元时期的文学形式发展变化特点?

学生回答略。

教师总结:(1)适应了市民阶级的文化需要;(2)上层文化与平民文化的交融发展。

展示图片:

(设计意图)本目知识主要讲述宋词和元曲,首先讲述的是宋词,介绍其代表人物,继而讲述元曲的含义、组成以及代表人物,环环相扣,由浅及深,使学生全方位厘清本知识点。

过渡:社会中下层的市民文化得到发展之后,官方文化也得到了进一步的发展。

三、司马光和资治通鉴

展示材料:

《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

展示图片:

教师:请同学们阅读教材,找出《资治通鉴》的作者、体例、内容和编纂目的。

学生回答略。

教师总结:

作者:北宋著名史学家、政治家司马光。

(2)体例:一部编年体的通史巨著。

(3)内容:记述了从战国到五代共1300多年的历史,纵贯中国16个朝代。

(4)编纂目的:以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

教师:司马光的《资治通鉴》与司马迁的《史记》,并列为中国史学的不朽巨著,他们也被后人称为“史学两司马”。

展示图片:

展示材料:

每读都获益匪浅。一部难得的好书噢……中国有两部大书,一曰《史记》,一曰《资治通鉴》,都是有才气的人,在政治上不得志的境遇中编写的……《通鉴》里写战争,真是写得神采飞扬,传神得很,充满了辩证法。

——毛泽东自称曾十七次批注过《资治通鉴》

(设计意图)本目知识主要讲述司马光和《资治通鉴》,通过图片和学生自学阅读的方式,使学生全方位厘清本知识点,开拓了学生深层次思维。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】走近宋词表演秀”活动。通过本活动,提升学生对宋词的了解。

【本课小结】

宋元时期是我国历史上经济、商业发达,市民文化丰富的朝代。宋元物质生活的丰富及娱乐活动和节庆活动的多姿多彩,给我们展示了万干气象的社会风貌。意境悠远的宋词,感天动地的元杂剧,不仅让我们领略了宋元文化的风采,而且在李清照、辛弃疾优国优民的爱国热情中,陶冶了情操,纯净了我们的灵魂。

面对祖国优秀的文化传统,我们在自豪的同时,更应认识到我们的责任与重担,为中华民族腾飞而努力。

4

/

15

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源