华师大版科学八年级下册 第一章 声 期末复习检测题(含解析)

文档属性

| 名称 | 华师大版科学八年级下册 第一章 声 期末复习检测题(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 344.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-06-30 10:39:49 | ||

图片预览

文档简介

华师大版科学八年级下册期末复习检测卷

第一章 声

一.选择题(共14小题)

1. 《中国诗词大会》是央视首档全民参与的诗词节目,节目以“赏中华诗词,寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨,分享诗词之美,感受诗词之趣,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵,下面对诗句中蕴含的物理知识理解正确的是( )

A.“闻其声而知其人”主要是根据音色进行判别的

B.“柴门闻犬吠,风雪夜归人”说明声音可以传递能量

C.“响鼓也要重锤敲”说明物体振动频率越高,响度越大

D.“不敢高声语,恐惊天上人”中的“高声”指的是声音的音调高

2. 十四个无声世界的孩子在中央电视台《经典咏流传》的舞台上,用一个“啊”字唱出了“整个春天”。如图是嘉宾和孩子用手指放在对方的喉结附近正在相互感知发出“啊”的情景。用这种方式让听不到声音的孩子感知到发出“啊”,这是利用了( )

A.声音是由物体振动产生的

B.声音是通过空气传播的

C.固体传声比气体快

D.声音的音色可以用手感觉

3. 如图是学习声学知识时,同学们所做的一个探究实验示意图,下列说法中错误的是( )

A.该探究通过“实验+推理”的方式证明声音不能在真空中传播

B.当玻璃罩内空气逐渐抽出,铃声减弱

C.抽气时听到的声音越来越小是由于音调变低的缘故

D.在几乎听不到铃声时,把空气逐渐放入玻璃罩内,铃声又逐渐加强

4. 我国“海警3901”号所携带的非杀伤性定向声波武器引起媒体高度关注,定向声波武器是一种远距离声波设备,它可以发出高达150分贝的高能声波。使用时将该设备对准目标,集中施放高分贝警告音,令目标感到极度不适、头痛甚至休克,从而失去对抗能力。对此描述,下列说法正确的是( )

A.定向声波武器施放的是超声波

B.分贝是声音频率的单位

C.该例子说明声波具有能量

D.距离远近不影响武器效果

5. 在《我是歌手》节目中,林志炫翻唱了周杰伦的(烟花易冷),唱出和原唱不一样的韵味,听众能分解出林志炫和周杰伦发出的声音,这主要是因为它们的( )

A.音色不同 B.响度不同 C.节奏不同 D.音调不同

6. 2019年10月1日,在北京天安门广场举行了盛大的阅兵式。下列有关描述中正确的是( )

A.受阅官兵整齐划一、铿锵有力的脚步声不是由振动产生

B.根据音色可识别联合军乐团中不同的演奏乐器

C.现场主持人的解说是通过扩音器来提高声音的音调

D.现场观众的欢呼声比习主席的讲话声音传播速度快

7. 以下活动中,用来探究声音产生原因的是( )

A.将发声的音叉触及面颊

B.用大小不同的力敲鼓

C.将发声手机置于密闭瓶内并抽气

D.用硬卡片在梳齿上快划、慢划

8. 如图所示,是小明探究“看”到自己的声音的实验。把两个纸杯底部用细棉线连接起来,固定其中一个纸杯,在纸杯口上蒙上胶膜,膜上粘一小片平面镜,拉紧棉线,将激光笔发出的光照射在平面镜上,小明对另一纸杯说话(不接触纸杯)。会看到墙上反射的光点在晃动。在下列说法中正确的是( )

A.小明发出的声音是由声带振动产生的

B.该实验说明声音不能传递能量

C.两个纸杯间声音的传播主要是通过空气实现的

D.在月球上做该实验也能看到光点的晃动

9. 下列关于声现象的说法中正确的是( )

A.把持续响铃的闹钟放在玻璃罩内,抽出其中的空气,就听不到铃声了,这表明闹钟在真空中无法振动

B.用复读机进行听力训练时,在音量不变的情况下,先正常播放,再快速播放同一段录音,则发出的声音响度不变,音调降低

C.在门窗关闭的空教室里说话,会感到声音比在门窗打开的教室里声音响亮,这是因为声音的音调变高了

D.用超声波能清洗牙齿,说明声音可以传递能量

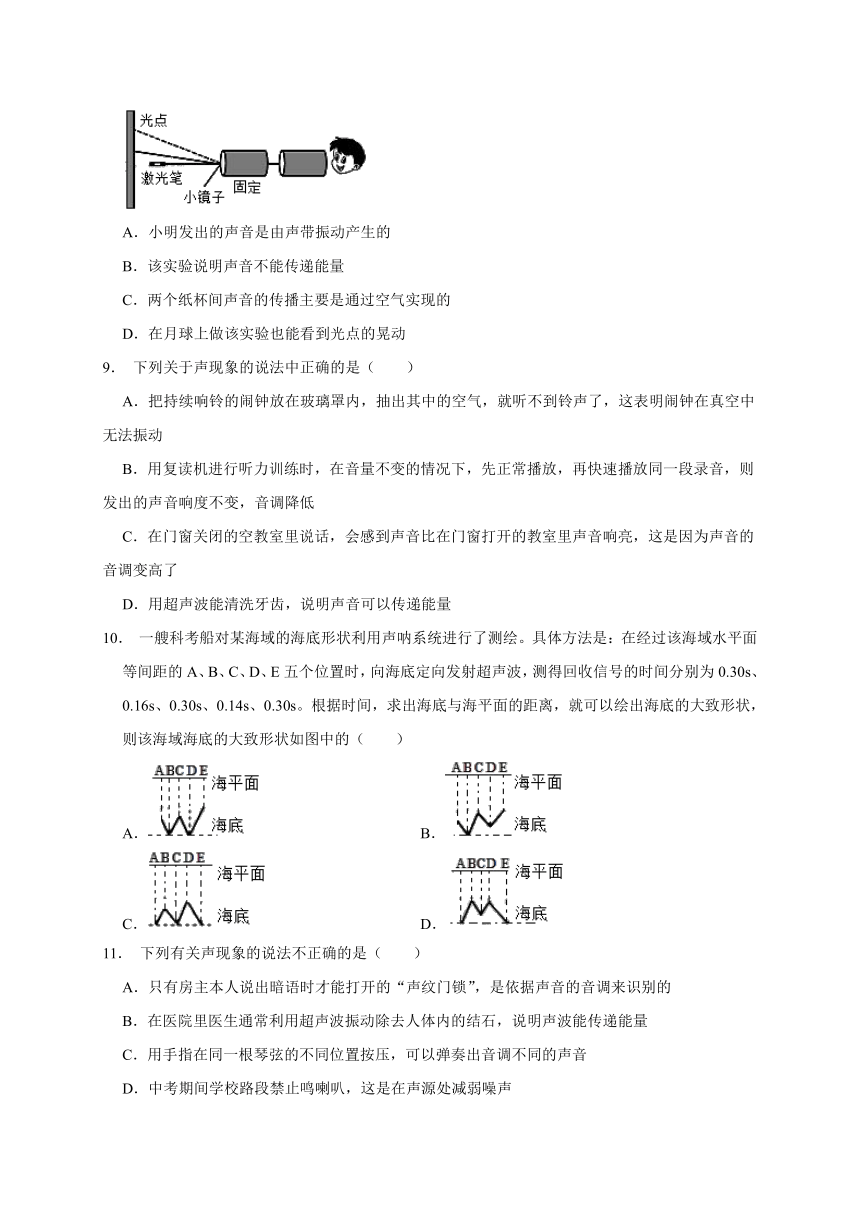

10. 一艘科考船对某海域的海底形状利用声呐系统进行了测绘。具体方法是:在经过该海域水平面等间距的A、B、C、D、E五个位置时,向海底定向发射超声波,测得回收信号的时间分别为0.30s、0.16s、0.30s、0.14s、0.30s。根据时间,求出海底与海平面的距离,就可以绘出海底的大致形状,则该海域海底的大致形状如图中的( )

A. B.

C. D.

11. 下列有关声现象的说法不正确的是( )

A.只有房主本人说出暗语时才能打开的“声纹门锁”,是依据声音的音调来识别的

B.在医院里医生通常利用超声波振动除去人体内的结石,说明声波能传递能量

C.用手指在同一根琴弦的不同位置按压,可以弹奏出音调不同的声音

D.中考期间学校路段禁止鸣喇叭,这是在声源处减弱噪声

12. 由于城中村建设的不断推进,我市城区内出现了很多居民生活区旁的拆迁、建筑工地,工地内的汽车发动机和其它机器的轰鸣声让周围居民苦不堪言。下列说法中正确的是( )

A.人们能够分辨不同机器发出的声音是因为音量大小不同

B.居民采取关窗的办法减弱干扰是在声音接收处减弱噪音

C.汽车发动机在工作过程中会发生振动

D.工地上机器发出的低沉声音属于次声

13. 对于下列四幅图片的叙述正确的是( )

A.甲图中,炸弹强烈的爆炸声震破了附近房屋的玻璃窗,主要说明声音传递信息

B.乙图中,改变尺子伸出桌面长度,用相同的力敲打,是为了研究音调与频率的关系

C.丙图中,禁鸣是从传播过程中减弱噪声

D.丁图中,听众是根据音调来分辨不同乐器的演奏

14. 中国“海巡31”海事巡逻船配有强声设备,可以定向远距离发射高达150dB的警示音,用于警示海盗等人员。关于强声设备发出的警示音,下列说法正确的是( )

A.警示音高达150dB,指的是声音的音调高

B.高分贝的声音比低分贝的声音在空气中的传播速度更大

C.发射器外形呈喇叭状可减少警示音的分散,使音调变高

D.船上人员配戴耳罩是在人耳处减弱警示音,以保护听力

二.填空题(共6小题)

15. 利用所学科学知识,解决以下问题。

(1)女高音歌唱家轻声吟唱,这里的“高音”是指 (填“响度”、“音调”或“音色”);

(2)为了探究声音是怎样传播的,小丽同学用如图所示的装置进行探索。把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,她听到的闹钟声音逐渐变小,最终消失。这种现象表明声音不能在真空中传播,本实验用到了一种探究物理规律方法是 (填“控制变量法”、“转换法”或“实验推理法”);

(3)台风和海啸会产生 (填“次声波”或“超声波”),建立这种声波接收站就能对台风和海啸进行预警了。

《最强大脑》节目中,有一位神奇的挑战者,他把嘴靠近红酒杯发声,就能将红酒杯震碎,震惊了所有人。这个表演说明声音能够传递 ,其中魔术师发出的声音是通过 传到红酒杯的。该表演的奥秘在于通过控制声音的频率使其与红酒杯的频率相同,从而达到共振震碎红酒杯,表演中魔术师调节的是声音的 ,并使红酒杯的 达到最大而碎裂。

在疫情期间,小明在家中学习,突然听到外面有人大声喧哗,为了不影响学习,他关紧了窗户。从物理学的角度来看,“大声喧哗”描述的是声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”);“关紧窗户”是从 (选填“声源处”、“传播过程中”或“人耳处”)减弱噪声。

有一种新型的隔音墙,墙体夹层内填有轻小的颗粒型塑料球。当声音由墙体传入时,可引起夹层内轻小的颗粒型塑料球的振动。简述这种隔音墙能起到隔音效果的原因。 。隔音墙是在 (选填“声源处”“传播途中”或“人耳处”)减弱噪声。

小漫自己制作了一个哨子,在筷子上缠一些棉花,做成一个活塞。(1)这哨声是由管内的 振动而产生的。上下推拉活塞,可以改变声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)。

(2)如图乙所示,、A、B、C图活塞在管中不同位置时,用嘴吹管的上端能分别吹出“dou(1)”、“ruai(2)”、“mi(3)”三个音阶,则dou(1)这个音阶与 图位置对应。

如图甲所示为我国春秋战国时代的乐器﹣编钟。敲击编钟时发出的声音是由编钟 而产生的,钟声是通过空气传入人耳的,敲击大小不同的钟发出声音的音调 ,但是敲击大小不同的钟发出的声音的传播速度 。如图乙所示,我们在听音乐会时能区分不同乐器的声音是因为它们的 不同。

三.实验探究题(共3小题)

21. 随着生活水平的日益提高,不少场所的装修会考虑材料吸音效果。小明同学想比较几种常见装修材料的吸音性能,他找来厚度相同的四种小块材料(聚酯棉、软木、泡沫和海绵),进行了图示实验:桌面上放一个玻璃杯,在玻璃杯下分别放上待测试的小块材料,将悬挂在细线下的小球拉到同一高度静止释放去敲击玻璃杯,仔细比较玻璃杯发出的声音强弱,小明实验数据记录如下表。

材料种类 聚酯棉 软木 泡沫 海绵

玻璃杯发声大小 最小 最大 较大 较小

吸音性能 最强 最弱 较弱 较强

(1)为控制实验过程中敲击玻璃杯的力大小相同,小明的做法是: 。

(2)小明实验中的四种材料,仅从吸音性能的角度考虑,最适合隔音墙装修的是 ;

(3)请你评估小明的做法是否合理并说明理由: 。

某同学为了探究物体发声时振动的频率高低与哪些因素有关,他选择了四根钢丝进行实验,如图所示。具体数据如下表:

编号 材料 长度 粗细 松紧

甲 钢丝 10cm 0.2mm2 紧

乙 钢丝 10cm 0.1mm2 紧

丙 钢丝 5cm 0.1mm2 紧

丁 钢丝 5cm 0.1mm2 松

(1)用同样的力拨动钢丝甲和乙,发现拨动 钢丝时的音调高。由此可以得出的结论是:在弦的长度、松紧程度相同时,振动的频率高低与弦的 有关。

(2)为了探究发声体振动的频率高低与弦的长度的关系时,他应用同样大小的力先后拨动 和 钢丝。

(3)先后用同样大小的力拨动钢丝丙和丁,可以得出的结论是: 。

在探究“影响声音响度的因素”时。

(1)同学们采用如图所示的器材,选择音叉做声源,用小锤敲响音叉,将正在发声的音叉 竖直悬挂着的乒乓球。他们能观察到的现象是 ;接下来,他们敲击音叉发出更大的声音,重复上述操作,能观察到的现象是: ,实验所得的结论是:声音的响度与声源的振幅有关。

(2)小明设计了另一组实验来进行探究,他用两枚钉子把一根橡皮筋固定在木板上,他用手勾住橡皮筋的中间,慢慢将它向外拉出2cm,松手后听橡皮筋振动发出的声音。接下来的一步操作是: 。

四.解答题(共1小题)

24. 声音传播的速度和温度有关,下表是空气中声速随温度变化的数据。

空气温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声音速度/m?s﹣1 318 324 330 336 342 348

(1)请你在图所示的坐标中作出声速和温度关系的图象。

(2)请你根据所作图象找出温度为15℃时声速为 m/s。

(3)当飞机的飞行速度接近周围的声速时会受到相当大的阻力。上世纪中期,人们就尝试进行超音速飞行。在飞机速度有限的情况下,你能指出在什么情况下试验更容易成功吗?

(4)20℃时,某人站在一个较大的山谷里,想估测山谷的宽度。他大喊一声后经过0.3秒钟听到右面山崖反射回来的声音,经过0.5秒钟才听到左面山崖反射回来的声音。请计算这个山谷的宽度。

参考答案

一.选择题(共14小题)

1.【解答】解:A、音色反映了声音的品质和特色,不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色也就不同,我们能“闻其声而知其人”,主要是根据音色来判别的,故A正确;

B、听到狗的叫声,知道人回来了,这说明声音能传递信息,故B错误;

C、“响鼓也要重锤敲”,说明物体振幅越大,响度越大,故C错误;

D、声音的响度指的是声音的大小,“不敢高声语,恐惊天上人”这里的“高”指的是声音的响度大,故D错误。

故选:A。

2.【解答】解:嘉宾和孩子用手指放在对方的喉结附近正在相互感知发出“啊”的情景,根据喉结的振动,用这种方式让听不到声音的孩子感知到发出“啊”,这是利用了声音是由物体的振动产生,故A正确,BCD错误。

故选:A。

3.【解答】解:

A、把玻璃罩内的空气抽出,传声的介质逐渐减少,所以听到声音逐渐减小,推理得出,把空气抽净,即玻璃罩内是真空时不能听到声音,得出结论为:真空不能传声,故A正确;

BC、抽气时传播声音的介质少了,所以听到的声音越来越小,故B正确,C错误;

D、把空气逐渐放入玻璃罩中,传播声音的介质增加了,所以听到的铃声加强,故D正确。

故选:C。

4.【解答】解:A、定向声波武器施放的警告音,能够让目标听到,说明其发声频率在人的听觉范围内,不是超声波。故A不正确;

B、分贝(dB)是声音的响度单位。故B不正确;

C、声音具有能量,所以高分贝警告音令目标感到极度不适、头痛甚至休克,从而失去对抗能力。故C正确;

D、定向声波武器施放警告音时,发声体的振幅是一定的,响度会随距离的增大而减小。故D不正确。

故选:C。

5.【解答】解:因为每个人的发声声带结构都不相同,因此会发出不同音色的声音,所以我们可以通过音色出林志炫和周杰伦发出的声音。

故选:A。

6.【解答】解:

A、受阅官兵整齐划一、铿锵有力的脚步声是由地面振动产生的,故A错误;

B、不同发声体发出声音的音色不同,所以根据音色可识别不同的演奏乐器,故B正确;

C、声音经过扩音器后响度变大,所以是为了增大声音的响度,但不能提高声音的音调,故C错误;

D、现场观众的欢呼声与习主席的讲话声音都是在温度相同的空气中传播,所以传播速度相同,故D错误。

故选:B。

7.【解答】解:A、将发声的音叉接触及面颊,感觉音叉振动,说明声音发声时振动,故A符合题意;

B、用大小不同的力敲鼓,鼓面振幅不同,响度不同,研究的是响度跟振幅的关系,故B不符合题意;

C、罩内抽出空气,闹铃铃声明显减小,说明声音传播需要介质,故C不符合题意;

D、用硬卡片在梳齿上快划、慢划时听声音的变化,由于梳齿振动频率不同,频率增大,音调变高,声音变高,所以研究的是音调和频率的关系,故D不符合题意。

故选:A。

8.【解答】解:A、声音由物体的振动产生;小明发出的声音是由声带振动产生的;故A正确;

B、看到墙上反射的光点在晃动,说明声音的振动引起纸杯振动,即声音能够传递能量;故B错误;

C、两个纸杯间声音的传播主要是通过固体棉线传播的;故C错误;

D、在月球上是真空,真空不能传声;故做该实验不能成功,不能看到光点的晃动;故D错误;

故选:A。

9.【解答】解:A、声音的传播是需要,介质的,用抽气机将玻璃罩内的空气抽出,空气越来越少,铃声逐渐变小,当玻璃罩内被抽成真空,将听不到铃声,说明真空不能传声,而不是闹钟在真空中无法振动,故A错误;

B、音量不变是指声音的大小即响度不变,快速播放同一段录音,发出声音的振动频率加快,声音的音调变高。故B错误;

C、在门窗关闭的空教室里说话,会感到声音比在门窗打开的教室里声音响亮:回声跟原来的声音混在一起,分辨不开,使原声加强、延长,因而感觉到声音格外响亮,而不是音调变高了,故C错误;

D、声音可以传递信息和能量,用超声波能清洗牙齿,说明声音可以传递能量,故D正确。

故选:D。

10.【解答】解:根据v=变形s=vt可知;速度一定时,时间越长通过的路程越远,因为0.30s>0.16s>0.14s,所以SA=SC=SE>SB>SD,故C符合题意。

故选:C。

11.【解答】解:A、因为每个人的发声音色不同,而声纹锁是依据音色来进行判断的,只能按照设定的音色打开;故A错误;

B、在医院里医生通常利用超声波,结石会被击成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外,这是利用了声波可以传递能量,故B正确;

C、用手指在同一根琴弦的不同位置按压,琴弦的振动频率发生变化,所以音调发生变化,可以弹奏出音调不同的声音,故C正确;

D、中考期间学校路段禁止鸣喇叭,这是在声源处减弱噪声。故D正确。

故选:A。

12.【解答】解:A、我们能够分辨不同机器发出的声音,这主要是它们的音色不同,故A错误;

B、居民采取关窗的办法减弱干扰是在传播过程中减弱噪音,故B错误;

C、一切发声的物体都在振动,故汽车发动机在工作过程中会发生振动。故C正确;

D、工地上机器发出的低沉声音在人耳的听觉范围之内,不属于次声,故D错误。

故选:C。

13.【解答】解:

A、炸弹强烈的爆炸声震破了附近房屋的玻璃图,主要说明声音能传递能量,故A错误;

B、改变尺子伸出桌面的长度,用相同的力敲打,是为了研究尺子发出声音的音调与尺子振动频率的关系,尺子伸出桌面越长,振动越慢,发出声音的音调越低,故B正确;

C、禁鸣是从声源处减弱噪声,故C错误;

D、听众能根据音色分辨出不同乐器的演奏,而不是音调,故D错误。

故选:B。

14.【解答】解:A、警示音高达150dB,指的是声音的响度大,故A错误;

B、声音在空气中的传播速度是相同的,与声音的响度大小无关。故B错误;

C、发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度,故C错误;

D、船上人员戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声,故D正确。

故选:D。

二.填空题(共6小题)

15.【解答】解:(1)女高音歌唱家轻声吟唱,这里的“高音”是指音调,这里的“轻声”是指响度;

(2)在探究“真空不能传声”时,首先将发声的闹钟放入玻璃钟罩中,用抽气机向外抽气,同时听到铃声越来越小,由此推理得出“真空不能传声”,采用的是实验推理法。

(3)台风和海啸会产生次声波,建立次声波接收站可以对台风和海啸等自然灾害作出预报,并能判断台风的风向和位置。

故答案为:(1)音调;(2)实验推理法;(3)次声波。

16.【解答】解:(1)《最强大脑》节目中,有一位神奇的挑战者,他把嘴靠近红酒杯发声,就能将红酒杯震碎,震惊了所有人。这个表演说明声音能够传递能量,此时杯子和魔术师之间是空气,魔术师发出的声音是通过空气传到红酒杯的。

(2)该表演的奥秘在于通过控制声音的频率使其与红酒杯的频率相同,从而达到共振,震碎红酒杯,表演中魔术师调节的是声音的音调,并使红酒杯的振幅达到最大而碎裂。

故答案为:能量;空气;音调;振幅

17.【解答】解:响度指声音的强弱或大小,这里的“大声”是指声音的响度。

“关紧窗户”是从传播过程中减弱噪声。

故答案为:响度;传播过程中。

18.【解答】解:声音传到隔音墙时,引起小球振动,由于克服摩擦阻力做功,小球机械能减少,转化为隔音墙的内能,使小球的振动幅度减小,进而起到隔音效果。

隔音墙是在传播途中减弱噪声。

故答案为:当声音由墙体传入时可以引起小球振动,小球振动过程中机械能逐渐减小,并转化为内能,使之达到隔音效果;传播途中。

19.【解答】解:(1)吹哨子时,管内空气柱因发生振动会产生声音,当推拉活塞时,空气柱的长度发生改变,因此空气柱的振动快慢会发生改变,所以会发出不同音调的声音;

(2)当用嘴向容器内吹气时,容器内的空气柱振动发声,空气柱越短,振动的频率越来越高,因此“dou(1)”、“ruai(2)”、“mi(3)”三个音阶对应的容器分别是:B、C、A。

故答案为:(1)空气;音调;(2)B。

20.【解答】解:

敲击编钟时发出的声音是由编钟振动而产生的;

敲击大小不同的编钟时,由于编钟的质量、体积不同,则振动时的频率不同,即发出声音的音调不同;敲击大小不同的编钟发出的声音在空气中的传播速度相同;

我们能区分不同乐器的声音是因为它们的音色是不同的。

故答案为:振动;不同;相同;音色。

三.实验探究题(共3小题)

21.【解答】解:(1)小球的位置越高,下落时敲击玻璃杯发出声音越大,实验中为控制敲击玻璃杯的力度,必须把小球拉到同一高度释放;

(2)吸音效果的好坏通过玻璃杯被敲击发出的声音的大小反应出来,聚酯棉垫在杯子底下时发出声音最小,因此它的吸音性能最好,适合装修隔音墙用;

(3)小明的做法不合理,一般得出客观规律需要多次实验,以避免结论的偶然性;同时凭感觉不能准确确定声音的强弱,还有只用一种材料实验,不具有普遍性。等等。

故答案为:(1)小球拉到同一高度释放;

(2)聚酯棉;

(3)不合理,要多次实验,避免实验的偶然性。

22.【解答】解:(1)由于甲、乙两根钢丝的长度、松紧度一样,甲比乙粗,乙振动的频率大,音调高;因此该过程是利用控制变量法来研究发声体的音调与其粗细的关系。

(2)如果探究发声体音调高低与弦的长度的关系,必须控制两根钢丝的粗细、松紧度一样,符合条件的是乙和丙两根钢丝;

(3)由图可知,钢丝丙和丁,长度、粗细相同,钢丝的松紧不同,先后用同样大小的力拨动丙和丁两根钢丝,发现丙钢丝发出的音调高,丁钢发出音调低,由此可以得出的结论是:在钢丝的长度、粗细相同时,钢丝越紧,音调越高。

故答案为:(1)乙;粗细;(2)乙;丙;(3)物在钢丝的长度、粗细相同时,钢丝越紧,音调越高。

23.【解答】解:通过实验发现,用小锤敲击音叉的时候,将正在发声的音叉接触竖直悬挂着的乒乓球,乒乓球会被弹起一定的角度,说明声音是由于物体的振动产生的;他们敲击音叉发出更大的声音,重复上述操作,能观察到的现象是:乒乓球被弹起的幅度变大,说明声音的响度与声源的振幅有关;

探究声音的响度与声源的振幅有关,应改变橡皮筋的振动幅度,故接下来的一步操作是:将橡皮筋向外拉出更大的距离,响度变大。

故答案为:接触;乒乓球会被弹起一定的角度;乒乓球被弹的幅度变大;向外拉出更大的距离。

四.解答题(共1小题)

24.【解答】解:

(1)采用描点法画出的图象如下:

(2)根据所作图象分析:当空气温度每升高10℃,声音的速度升高6m/s,因此当空气温度每升高5℃,声音的速度升高3m/s。现在空气的温度为

10℃,声音的速度为336m/s。所以当空气的温度为15℃,声音的速度变为339m/s;

(3)因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播的越慢,故在低温下更容易成功;

(4)声音传播到高山的时间为听到回声的时间的一半,

则这个山谷的宽度为:s=vt=342m/s×(0.3+0.5)/2s=136.8m。

故答案为:(1)见解答图;(2)339;(3)在空气温度低时进行实验;(4)这个山谷的宽度为136.8m。

第一章 声

一.选择题(共14小题)

1. 《中国诗词大会》是央视首档全民参与的诗词节目,节目以“赏中华诗词,寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨,分享诗词之美,感受诗词之趣,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵,下面对诗句中蕴含的物理知识理解正确的是( )

A.“闻其声而知其人”主要是根据音色进行判别的

B.“柴门闻犬吠,风雪夜归人”说明声音可以传递能量

C.“响鼓也要重锤敲”说明物体振动频率越高,响度越大

D.“不敢高声语,恐惊天上人”中的“高声”指的是声音的音调高

2. 十四个无声世界的孩子在中央电视台《经典咏流传》的舞台上,用一个“啊”字唱出了“整个春天”。如图是嘉宾和孩子用手指放在对方的喉结附近正在相互感知发出“啊”的情景。用这种方式让听不到声音的孩子感知到发出“啊”,这是利用了( )

A.声音是由物体振动产生的

B.声音是通过空气传播的

C.固体传声比气体快

D.声音的音色可以用手感觉

3. 如图是学习声学知识时,同学们所做的一个探究实验示意图,下列说法中错误的是( )

A.该探究通过“实验+推理”的方式证明声音不能在真空中传播

B.当玻璃罩内空气逐渐抽出,铃声减弱

C.抽气时听到的声音越来越小是由于音调变低的缘故

D.在几乎听不到铃声时,把空气逐渐放入玻璃罩内,铃声又逐渐加强

4. 我国“海警3901”号所携带的非杀伤性定向声波武器引起媒体高度关注,定向声波武器是一种远距离声波设备,它可以发出高达150分贝的高能声波。使用时将该设备对准目标,集中施放高分贝警告音,令目标感到极度不适、头痛甚至休克,从而失去对抗能力。对此描述,下列说法正确的是( )

A.定向声波武器施放的是超声波

B.分贝是声音频率的单位

C.该例子说明声波具有能量

D.距离远近不影响武器效果

5. 在《我是歌手》节目中,林志炫翻唱了周杰伦的(烟花易冷),唱出和原唱不一样的韵味,听众能分解出林志炫和周杰伦发出的声音,这主要是因为它们的( )

A.音色不同 B.响度不同 C.节奏不同 D.音调不同

6. 2019年10月1日,在北京天安门广场举行了盛大的阅兵式。下列有关描述中正确的是( )

A.受阅官兵整齐划一、铿锵有力的脚步声不是由振动产生

B.根据音色可识别联合军乐团中不同的演奏乐器

C.现场主持人的解说是通过扩音器来提高声音的音调

D.现场观众的欢呼声比习主席的讲话声音传播速度快

7. 以下活动中,用来探究声音产生原因的是( )

A.将发声的音叉触及面颊

B.用大小不同的力敲鼓

C.将发声手机置于密闭瓶内并抽气

D.用硬卡片在梳齿上快划、慢划

8. 如图所示,是小明探究“看”到自己的声音的实验。把两个纸杯底部用细棉线连接起来,固定其中一个纸杯,在纸杯口上蒙上胶膜,膜上粘一小片平面镜,拉紧棉线,将激光笔发出的光照射在平面镜上,小明对另一纸杯说话(不接触纸杯)。会看到墙上反射的光点在晃动。在下列说法中正确的是( )

A.小明发出的声音是由声带振动产生的

B.该实验说明声音不能传递能量

C.两个纸杯间声音的传播主要是通过空气实现的

D.在月球上做该实验也能看到光点的晃动

9. 下列关于声现象的说法中正确的是( )

A.把持续响铃的闹钟放在玻璃罩内,抽出其中的空气,就听不到铃声了,这表明闹钟在真空中无法振动

B.用复读机进行听力训练时,在音量不变的情况下,先正常播放,再快速播放同一段录音,则发出的声音响度不变,音调降低

C.在门窗关闭的空教室里说话,会感到声音比在门窗打开的教室里声音响亮,这是因为声音的音调变高了

D.用超声波能清洗牙齿,说明声音可以传递能量

10. 一艘科考船对某海域的海底形状利用声呐系统进行了测绘。具体方法是:在经过该海域水平面等间距的A、B、C、D、E五个位置时,向海底定向发射超声波,测得回收信号的时间分别为0.30s、0.16s、0.30s、0.14s、0.30s。根据时间,求出海底与海平面的距离,就可以绘出海底的大致形状,则该海域海底的大致形状如图中的( )

A. B.

C. D.

11. 下列有关声现象的说法不正确的是( )

A.只有房主本人说出暗语时才能打开的“声纹门锁”,是依据声音的音调来识别的

B.在医院里医生通常利用超声波振动除去人体内的结石,说明声波能传递能量

C.用手指在同一根琴弦的不同位置按压,可以弹奏出音调不同的声音

D.中考期间学校路段禁止鸣喇叭,这是在声源处减弱噪声

12. 由于城中村建设的不断推进,我市城区内出现了很多居民生活区旁的拆迁、建筑工地,工地内的汽车发动机和其它机器的轰鸣声让周围居民苦不堪言。下列说法中正确的是( )

A.人们能够分辨不同机器发出的声音是因为音量大小不同

B.居民采取关窗的办法减弱干扰是在声音接收处减弱噪音

C.汽车发动机在工作过程中会发生振动

D.工地上机器发出的低沉声音属于次声

13. 对于下列四幅图片的叙述正确的是( )

A.甲图中,炸弹强烈的爆炸声震破了附近房屋的玻璃窗,主要说明声音传递信息

B.乙图中,改变尺子伸出桌面长度,用相同的力敲打,是为了研究音调与频率的关系

C.丙图中,禁鸣是从传播过程中减弱噪声

D.丁图中,听众是根据音调来分辨不同乐器的演奏

14. 中国“海巡31”海事巡逻船配有强声设备,可以定向远距离发射高达150dB的警示音,用于警示海盗等人员。关于强声设备发出的警示音,下列说法正确的是( )

A.警示音高达150dB,指的是声音的音调高

B.高分贝的声音比低分贝的声音在空气中的传播速度更大

C.发射器外形呈喇叭状可减少警示音的分散,使音调变高

D.船上人员配戴耳罩是在人耳处减弱警示音,以保护听力

二.填空题(共6小题)

15. 利用所学科学知识,解决以下问题。

(1)女高音歌唱家轻声吟唱,这里的“高音”是指 (填“响度”、“音调”或“音色”);

(2)为了探究声音是怎样传播的,小丽同学用如图所示的装置进行探索。把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,她听到的闹钟声音逐渐变小,最终消失。这种现象表明声音不能在真空中传播,本实验用到了一种探究物理规律方法是 (填“控制变量法”、“转换法”或“实验推理法”);

(3)台风和海啸会产生 (填“次声波”或“超声波”),建立这种声波接收站就能对台风和海啸进行预警了。

《最强大脑》节目中,有一位神奇的挑战者,他把嘴靠近红酒杯发声,就能将红酒杯震碎,震惊了所有人。这个表演说明声音能够传递 ,其中魔术师发出的声音是通过 传到红酒杯的。该表演的奥秘在于通过控制声音的频率使其与红酒杯的频率相同,从而达到共振震碎红酒杯,表演中魔术师调节的是声音的 ,并使红酒杯的 达到最大而碎裂。

在疫情期间,小明在家中学习,突然听到外面有人大声喧哗,为了不影响学习,他关紧了窗户。从物理学的角度来看,“大声喧哗”描述的是声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”);“关紧窗户”是从 (选填“声源处”、“传播过程中”或“人耳处”)减弱噪声。

有一种新型的隔音墙,墙体夹层内填有轻小的颗粒型塑料球。当声音由墙体传入时,可引起夹层内轻小的颗粒型塑料球的振动。简述这种隔音墙能起到隔音效果的原因。 。隔音墙是在 (选填“声源处”“传播途中”或“人耳处”)减弱噪声。

小漫自己制作了一个哨子,在筷子上缠一些棉花,做成一个活塞。(1)这哨声是由管内的 振动而产生的。上下推拉活塞,可以改变声音的 (选填“音调”、“响度”或“音色”)。

(2)如图乙所示,、A、B、C图活塞在管中不同位置时,用嘴吹管的上端能分别吹出“dou(1)”、“ruai(2)”、“mi(3)”三个音阶,则dou(1)这个音阶与 图位置对应。

如图甲所示为我国春秋战国时代的乐器﹣编钟。敲击编钟时发出的声音是由编钟 而产生的,钟声是通过空气传入人耳的,敲击大小不同的钟发出声音的音调 ,但是敲击大小不同的钟发出的声音的传播速度 。如图乙所示,我们在听音乐会时能区分不同乐器的声音是因为它们的 不同。

三.实验探究题(共3小题)

21. 随着生活水平的日益提高,不少场所的装修会考虑材料吸音效果。小明同学想比较几种常见装修材料的吸音性能,他找来厚度相同的四种小块材料(聚酯棉、软木、泡沫和海绵),进行了图示实验:桌面上放一个玻璃杯,在玻璃杯下分别放上待测试的小块材料,将悬挂在细线下的小球拉到同一高度静止释放去敲击玻璃杯,仔细比较玻璃杯发出的声音强弱,小明实验数据记录如下表。

材料种类 聚酯棉 软木 泡沫 海绵

玻璃杯发声大小 最小 最大 较大 较小

吸音性能 最强 最弱 较弱 较强

(1)为控制实验过程中敲击玻璃杯的力大小相同,小明的做法是: 。

(2)小明实验中的四种材料,仅从吸音性能的角度考虑,最适合隔音墙装修的是 ;

(3)请你评估小明的做法是否合理并说明理由: 。

某同学为了探究物体发声时振动的频率高低与哪些因素有关,他选择了四根钢丝进行实验,如图所示。具体数据如下表:

编号 材料 长度 粗细 松紧

甲 钢丝 10cm 0.2mm2 紧

乙 钢丝 10cm 0.1mm2 紧

丙 钢丝 5cm 0.1mm2 紧

丁 钢丝 5cm 0.1mm2 松

(1)用同样的力拨动钢丝甲和乙,发现拨动 钢丝时的音调高。由此可以得出的结论是:在弦的长度、松紧程度相同时,振动的频率高低与弦的 有关。

(2)为了探究发声体振动的频率高低与弦的长度的关系时,他应用同样大小的力先后拨动 和 钢丝。

(3)先后用同样大小的力拨动钢丝丙和丁,可以得出的结论是: 。

在探究“影响声音响度的因素”时。

(1)同学们采用如图所示的器材,选择音叉做声源,用小锤敲响音叉,将正在发声的音叉 竖直悬挂着的乒乓球。他们能观察到的现象是 ;接下来,他们敲击音叉发出更大的声音,重复上述操作,能观察到的现象是: ,实验所得的结论是:声音的响度与声源的振幅有关。

(2)小明设计了另一组实验来进行探究,他用两枚钉子把一根橡皮筋固定在木板上,他用手勾住橡皮筋的中间,慢慢将它向外拉出2cm,松手后听橡皮筋振动发出的声音。接下来的一步操作是: 。

四.解答题(共1小题)

24. 声音传播的速度和温度有关,下表是空气中声速随温度变化的数据。

空气温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声音速度/m?s﹣1 318 324 330 336 342 348

(1)请你在图所示的坐标中作出声速和温度关系的图象。

(2)请你根据所作图象找出温度为15℃时声速为 m/s。

(3)当飞机的飞行速度接近周围的声速时会受到相当大的阻力。上世纪中期,人们就尝试进行超音速飞行。在飞机速度有限的情况下,你能指出在什么情况下试验更容易成功吗?

(4)20℃时,某人站在一个较大的山谷里,想估测山谷的宽度。他大喊一声后经过0.3秒钟听到右面山崖反射回来的声音,经过0.5秒钟才听到左面山崖反射回来的声音。请计算这个山谷的宽度。

参考答案

一.选择题(共14小题)

1.【解答】解:A、音色反映了声音的品质和特色,不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色也就不同,我们能“闻其声而知其人”,主要是根据音色来判别的,故A正确;

B、听到狗的叫声,知道人回来了,这说明声音能传递信息,故B错误;

C、“响鼓也要重锤敲”,说明物体振幅越大,响度越大,故C错误;

D、声音的响度指的是声音的大小,“不敢高声语,恐惊天上人”这里的“高”指的是声音的响度大,故D错误。

故选:A。

2.【解答】解:嘉宾和孩子用手指放在对方的喉结附近正在相互感知发出“啊”的情景,根据喉结的振动,用这种方式让听不到声音的孩子感知到发出“啊”,这是利用了声音是由物体的振动产生,故A正确,BCD错误。

故选:A。

3.【解答】解:

A、把玻璃罩内的空气抽出,传声的介质逐渐减少,所以听到声音逐渐减小,推理得出,把空气抽净,即玻璃罩内是真空时不能听到声音,得出结论为:真空不能传声,故A正确;

BC、抽气时传播声音的介质少了,所以听到的声音越来越小,故B正确,C错误;

D、把空气逐渐放入玻璃罩中,传播声音的介质增加了,所以听到的铃声加强,故D正确。

故选:C。

4.【解答】解:A、定向声波武器施放的警告音,能够让目标听到,说明其发声频率在人的听觉范围内,不是超声波。故A不正确;

B、分贝(dB)是声音的响度单位。故B不正确;

C、声音具有能量,所以高分贝警告音令目标感到极度不适、头痛甚至休克,从而失去对抗能力。故C正确;

D、定向声波武器施放警告音时,发声体的振幅是一定的,响度会随距离的增大而减小。故D不正确。

故选:C。

5.【解答】解:因为每个人的发声声带结构都不相同,因此会发出不同音色的声音,所以我们可以通过音色出林志炫和周杰伦发出的声音。

故选:A。

6.【解答】解:

A、受阅官兵整齐划一、铿锵有力的脚步声是由地面振动产生的,故A错误;

B、不同发声体发出声音的音色不同,所以根据音色可识别不同的演奏乐器,故B正确;

C、声音经过扩音器后响度变大,所以是为了增大声音的响度,但不能提高声音的音调,故C错误;

D、现场观众的欢呼声与习主席的讲话声音都是在温度相同的空气中传播,所以传播速度相同,故D错误。

故选:B。

7.【解答】解:A、将发声的音叉接触及面颊,感觉音叉振动,说明声音发声时振动,故A符合题意;

B、用大小不同的力敲鼓,鼓面振幅不同,响度不同,研究的是响度跟振幅的关系,故B不符合题意;

C、罩内抽出空气,闹铃铃声明显减小,说明声音传播需要介质,故C不符合题意;

D、用硬卡片在梳齿上快划、慢划时听声音的变化,由于梳齿振动频率不同,频率增大,音调变高,声音变高,所以研究的是音调和频率的关系,故D不符合题意。

故选:A。

8.【解答】解:A、声音由物体的振动产生;小明发出的声音是由声带振动产生的;故A正确;

B、看到墙上反射的光点在晃动,说明声音的振动引起纸杯振动,即声音能够传递能量;故B错误;

C、两个纸杯间声音的传播主要是通过固体棉线传播的;故C错误;

D、在月球上是真空,真空不能传声;故做该实验不能成功,不能看到光点的晃动;故D错误;

故选:A。

9.【解答】解:A、声音的传播是需要,介质的,用抽气机将玻璃罩内的空气抽出,空气越来越少,铃声逐渐变小,当玻璃罩内被抽成真空,将听不到铃声,说明真空不能传声,而不是闹钟在真空中无法振动,故A错误;

B、音量不变是指声音的大小即响度不变,快速播放同一段录音,发出声音的振动频率加快,声音的音调变高。故B错误;

C、在门窗关闭的空教室里说话,会感到声音比在门窗打开的教室里声音响亮:回声跟原来的声音混在一起,分辨不开,使原声加强、延长,因而感觉到声音格外响亮,而不是音调变高了,故C错误;

D、声音可以传递信息和能量,用超声波能清洗牙齿,说明声音可以传递能量,故D正确。

故选:D。

10.【解答】解:根据v=变形s=vt可知;速度一定时,时间越长通过的路程越远,因为0.30s>0.16s>0.14s,所以SA=SC=SE>SB>SD,故C符合题意。

故选:C。

11.【解答】解:A、因为每个人的发声音色不同,而声纹锁是依据音色来进行判断的,只能按照设定的音色打开;故A错误;

B、在医院里医生通常利用超声波,结石会被击成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外,这是利用了声波可以传递能量,故B正确;

C、用手指在同一根琴弦的不同位置按压,琴弦的振动频率发生变化,所以音调发生变化,可以弹奏出音调不同的声音,故C正确;

D、中考期间学校路段禁止鸣喇叭,这是在声源处减弱噪声。故D正确。

故选:A。

12.【解答】解:A、我们能够分辨不同机器发出的声音,这主要是它们的音色不同,故A错误;

B、居民采取关窗的办法减弱干扰是在传播过程中减弱噪音,故B错误;

C、一切发声的物体都在振动,故汽车发动机在工作过程中会发生振动。故C正确;

D、工地上机器发出的低沉声音在人耳的听觉范围之内,不属于次声,故D错误。

故选:C。

13.【解答】解:

A、炸弹强烈的爆炸声震破了附近房屋的玻璃图,主要说明声音能传递能量,故A错误;

B、改变尺子伸出桌面的长度,用相同的力敲打,是为了研究尺子发出声音的音调与尺子振动频率的关系,尺子伸出桌面越长,振动越慢,发出声音的音调越低,故B正确;

C、禁鸣是从声源处减弱噪声,故C错误;

D、听众能根据音色分辨出不同乐器的演奏,而不是音调,故D错误。

故选:B。

14.【解答】解:A、警示音高达150dB,指的是声音的响度大,故A错误;

B、声音在空气中的传播速度是相同的,与声音的响度大小无关。故B错误;

C、发射器的喇叭状外观可以减少声音分散,增大响度,故C错误;

D、船上人员戴耳罩是为了在人耳处减弱噪声,故D正确。

故选:D。

二.填空题(共6小题)

15.【解答】解:(1)女高音歌唱家轻声吟唱,这里的“高音”是指音调,这里的“轻声”是指响度;

(2)在探究“真空不能传声”时,首先将发声的闹钟放入玻璃钟罩中,用抽气机向外抽气,同时听到铃声越来越小,由此推理得出“真空不能传声”,采用的是实验推理法。

(3)台风和海啸会产生次声波,建立次声波接收站可以对台风和海啸等自然灾害作出预报,并能判断台风的风向和位置。

故答案为:(1)音调;(2)实验推理法;(3)次声波。

16.【解答】解:(1)《最强大脑》节目中,有一位神奇的挑战者,他把嘴靠近红酒杯发声,就能将红酒杯震碎,震惊了所有人。这个表演说明声音能够传递能量,此时杯子和魔术师之间是空气,魔术师发出的声音是通过空气传到红酒杯的。

(2)该表演的奥秘在于通过控制声音的频率使其与红酒杯的频率相同,从而达到共振,震碎红酒杯,表演中魔术师调节的是声音的音调,并使红酒杯的振幅达到最大而碎裂。

故答案为:能量;空气;音调;振幅

17.【解答】解:响度指声音的强弱或大小,这里的“大声”是指声音的响度。

“关紧窗户”是从传播过程中减弱噪声。

故答案为:响度;传播过程中。

18.【解答】解:声音传到隔音墙时,引起小球振动,由于克服摩擦阻力做功,小球机械能减少,转化为隔音墙的内能,使小球的振动幅度减小,进而起到隔音效果。

隔音墙是在传播途中减弱噪声。

故答案为:当声音由墙体传入时可以引起小球振动,小球振动过程中机械能逐渐减小,并转化为内能,使之达到隔音效果;传播途中。

19.【解答】解:(1)吹哨子时,管内空气柱因发生振动会产生声音,当推拉活塞时,空气柱的长度发生改变,因此空气柱的振动快慢会发生改变,所以会发出不同音调的声音;

(2)当用嘴向容器内吹气时,容器内的空气柱振动发声,空气柱越短,振动的频率越来越高,因此“dou(1)”、“ruai(2)”、“mi(3)”三个音阶对应的容器分别是:B、C、A。

故答案为:(1)空气;音调;(2)B。

20.【解答】解:

敲击编钟时发出的声音是由编钟振动而产生的;

敲击大小不同的编钟时,由于编钟的质量、体积不同,则振动时的频率不同,即发出声音的音调不同;敲击大小不同的编钟发出的声音在空气中的传播速度相同;

我们能区分不同乐器的声音是因为它们的音色是不同的。

故答案为:振动;不同;相同;音色。

三.实验探究题(共3小题)

21.【解答】解:(1)小球的位置越高,下落时敲击玻璃杯发出声音越大,实验中为控制敲击玻璃杯的力度,必须把小球拉到同一高度释放;

(2)吸音效果的好坏通过玻璃杯被敲击发出的声音的大小反应出来,聚酯棉垫在杯子底下时发出声音最小,因此它的吸音性能最好,适合装修隔音墙用;

(3)小明的做法不合理,一般得出客观规律需要多次实验,以避免结论的偶然性;同时凭感觉不能准确确定声音的强弱,还有只用一种材料实验,不具有普遍性。等等。

故答案为:(1)小球拉到同一高度释放;

(2)聚酯棉;

(3)不合理,要多次实验,避免实验的偶然性。

22.【解答】解:(1)由于甲、乙两根钢丝的长度、松紧度一样,甲比乙粗,乙振动的频率大,音调高;因此该过程是利用控制变量法来研究发声体的音调与其粗细的关系。

(2)如果探究发声体音调高低与弦的长度的关系,必须控制两根钢丝的粗细、松紧度一样,符合条件的是乙和丙两根钢丝;

(3)由图可知,钢丝丙和丁,长度、粗细相同,钢丝的松紧不同,先后用同样大小的力拨动丙和丁两根钢丝,发现丙钢丝发出的音调高,丁钢发出音调低,由此可以得出的结论是:在钢丝的长度、粗细相同时,钢丝越紧,音调越高。

故答案为:(1)乙;粗细;(2)乙;丙;(3)物在钢丝的长度、粗细相同时,钢丝越紧,音调越高。

23.【解答】解:通过实验发现,用小锤敲击音叉的时候,将正在发声的音叉接触竖直悬挂着的乒乓球,乒乓球会被弹起一定的角度,说明声音是由于物体的振动产生的;他们敲击音叉发出更大的声音,重复上述操作,能观察到的现象是:乒乓球被弹起的幅度变大,说明声音的响度与声源的振幅有关;

探究声音的响度与声源的振幅有关,应改变橡皮筋的振动幅度,故接下来的一步操作是:将橡皮筋向外拉出更大的距离,响度变大。

故答案为:接触;乒乓球会被弹起一定的角度;乒乓球被弹的幅度变大;向外拉出更大的距离。

四.解答题(共1小题)

24.【解答】解:

(1)采用描点法画出的图象如下:

(2)根据所作图象分析:当空气温度每升高10℃,声音的速度升高6m/s,因此当空气温度每升高5℃,声音的速度升高3m/s。现在空气的温度为

10℃,声音的速度为336m/s。所以当空气的温度为15℃,声音的速度变为339m/s;

(3)因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播的越慢,故在低温下更容易成功;

(4)声音传播到高山的时间为听到回声的时间的一半,

则这个山谷的宽度为:s=vt=342m/s×(0.3+0.5)/2s=136.8m。

故答案为:(1)见解答图;(2)339;(3)在空气温度低时进行实验;(4)这个山谷的宽度为136.8m。

同课章节目录

- 第1章 声

- 1 声音的产生和传播

- 2 声音的特性

- 3 噪声

- 第2章 光

- 1 光的反射 平面镜

- 2 光的折射

- 3 凸透镜成像

- 4 眼的成像原理 视力的矫正

- 第3章 人体的感觉

- 1 眼与视觉

- 2 耳与听觉

- 3 皮肤感觉

- 4 味觉与嗅觉

- 第4章 电与电路

- 1 自然界的电现象

- 2 电路

- 3 电流、电压

- 4 电阻

- 5 欧姆定律

- 第5章 电与磁

- 1 磁现象

- 2 电流的磁效应

- 3 电磁感应

- 第6章 电磁波和通信

- 1 信息的传递和通信

- 2 电磁波和无线电通信

- 3 现代通信

- 第7章 生命活动的调节

- 1 动物的行为

- 2 人体生命活动的神经调节

- 3 人体生命活动的激素调节

- 4 人体是一个统一的整体

- 5 植物生命活动的调节

- 第8章 天气和气候

- 1 天气、气候和人类活动

- 2 气温、湿度和降水

- 3 气压和风

- 4 气象灾害和防灾减灾

- 5 我国气候主要特点

- 6 天气、气候变化的主要因素