部编版七下第六单元知识梳理与同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版七下第六单元知识梳理与同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-30 19:47:51 | ||

图片预览

文档简介

部编版七下第六单元知识梳理与同步练习

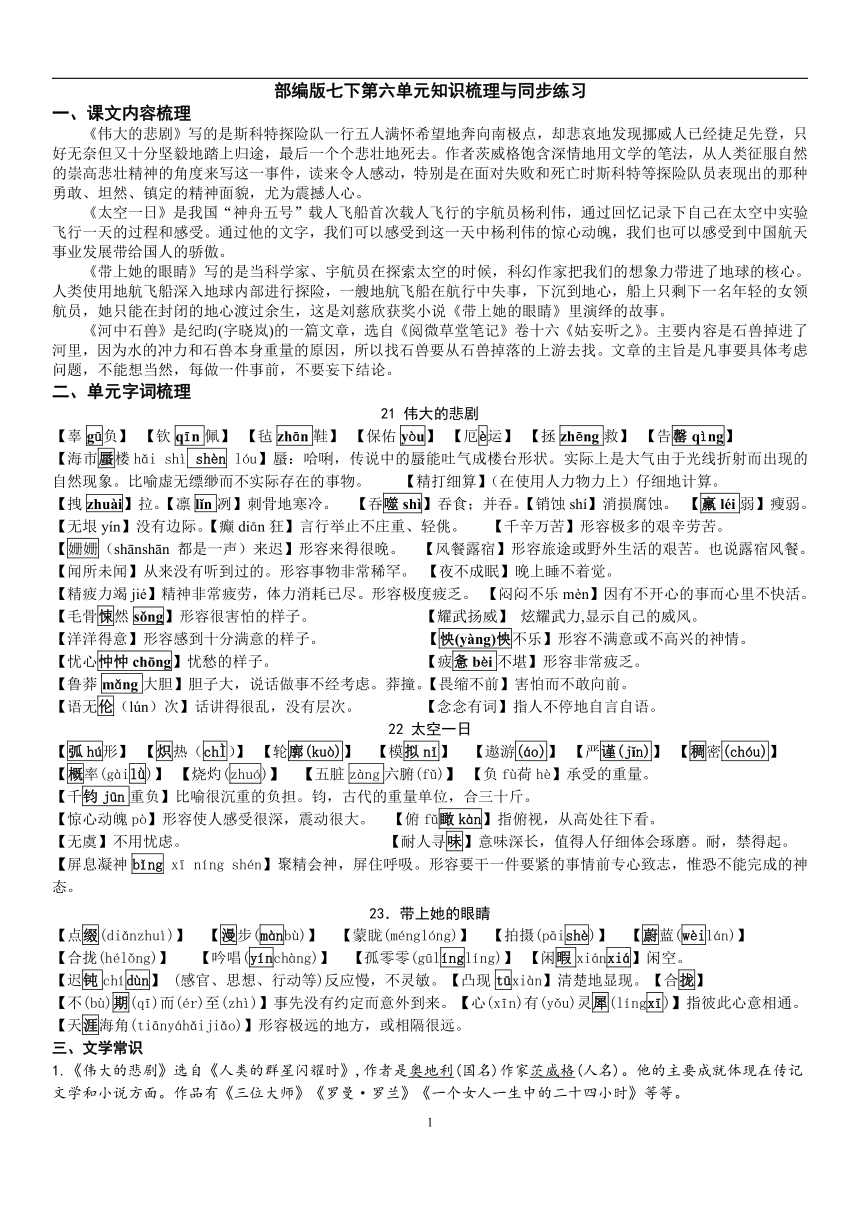

一、课文内容梳理

《伟大的悲剧》写的是斯科特探险队一行五人满怀希望地奔向南极点,却悲哀地发现挪威人已经捷足先登,只好无奈但又十分坚毅地踏上归途,最后一个个悲壮地死去。作者茨威格饱含深情地用文学的笔法,从人类征服自然的崇高悲壮精神的角度来写这一事件,读来令人感动,特别是在面对失败和死亡时斯科特等探险队员表现出的那种勇敢、坦然、镇定的精神面貌,尤为震撼人心。

《太空一日》是我国“神舟五号”载人飞船首次载人飞行的宇航员杨利伟,通过回忆记录下自己在太空中实验飞行一天的过程和感受。通过他的文字,我们可以感受到这一天中杨利伟的惊心动魄,我们也可以感受到中国航天事业发展带给国人的骄傲。

《带上她的眼睛》写的是当科学家、宇航员在探索太空的时候,科幻作家把我们的想象力带进了地球的核心。人类使用地航飞船深入地球内部进行探险,一艘地航飞船在航行中失事,下沉到地心,船上只剩下一名年轻的女领航员,她只能在封闭的地心渡过余生,这是刘慈欣获奖小说《带上她的眼睛》里演绎的故事。

《河中石兽》是纪昀(字晓岚)的一篇文章,选自《阅微草堂笔记》卷十六《姑妄听之》。主要内容是石兽掉进了河里,因为水的冲力和石兽本身重量的原因,所以找石兽要从石兽掉落的上游去找。文章的主旨是凡事要具体考虑问题,不能想当然,每做一件事前,不要妄下结论。

二、单元字词梳理

21

伟大的悲剧

【辜gū负】

【钦qīn佩】

【毡zhān鞋】

【保佑yòu】

【厄è运】

【拯zhēng救】

【告罄qìng】

【海市蜃楼hǎi

shì

shèn

lóu】蜃:哈唎,传说中的蜃能吐气成楼台形状。实际上是大气由于光线折射而出现的自然现象。比喻虚无缥缈而不实际存在的事物。

【精打细算】(在使用人力物力上)仔细地计算。

【拽zhuài】拉。【凛lǐn冽】刺骨地寒冷。

【吞噬shì】吞食;并吞。【销蚀shí】消损腐蚀。

【羸léi弱】瘦弱。

【无垠yín】没有边际。【癫diān狂】言行举止不庄重、轻佻。

【千辛万苦】形容极多的艰辛劳苦。

【姗姗(shānshān

都是一声)来迟】形容来得很晚。

【风餐露宿】形容旅途或野外生活的艰苦。也说露宿风餐。

【闻所未闻】从来没有听到过的。形容事物非常稀罕。

【夜不成眠】晚上睡不着觉。

【精疲力竭jié】精神非常疲劳,体力消耗已尽。形容极度疲乏。

【闷闷不乐mèn】因有不开心的事而心里不快活。

【毛骨悚然sǒng】形容很害怕的样子。

【耀武扬威】

炫耀武力,显示自己的威风。

【洋洋得意】形容感到十分满意的样子。

【怏(yàng)怏不乐】形容不满意或不高兴的神情。

【忧心忡忡chōng】忧愁的样子。

【疲惫bèi不堪】形容非常疲乏。

【鲁莽mǎng大胆】胆子大,说话做事不经考虑。莽撞。【畏缩不前】害怕而不敢向前。

【语无伦(lún)次】话讲得很乱,没有层次。

【念念有词】指人不停地自言自语。

22

太空一日

【弧hú形】

【炽热(ch?)】

【轮廓(kuò)】

【模拟nǐ】

【遨游(áo)】

【严谨(j?n)】

【稠密(chóu)】

【概率(gàilǜ)】

【烧灼(zhuó)】?【五脏zàng六腑(fǔ)】

【负fù荷hè】承受的重量。

【千钧jūn重负】比喻很沉重的负担。钧,古代的重量单位,合三十斤。

【惊心动魄pò】形容使人感受很深,震动很大。

【俯fǔ瞰kàn】指俯视,从高处往下看。

【无虞】不用忧虑。

【耐人寻味】意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐,禁得起。

【屏息凝神bǐng

xī

níng

shén】聚精会神,屏住呼吸。形容要干一件要紧的事情前专心致志,惟恐不能完成的神态。

23.带上她的眼睛

【点缀(diǎnzhuì)】?【漫步(mànbù)】?【蒙眬(ménglóng)】?【拍摄(pāishè)】?【蔚蓝(wèilán)】?

【合拢(hélǒng)】

?【吟唱(yínchàng)】?【孤零零(gūlínglíng)】

【闲暇xiánxiá】闲空。

【迟钝chídùn】

(感官、思想、行动等)反应慢,不灵敏。【凸现tūxiàn】清楚地显现。【合拢】

【不(bù)期(qī)而(ér)至(zhì)】事先没有约定而意外到来。【心(xīn)有(yǒu)灵犀(língxī)】指彼此心意相通。

【天涯海角(tiānyáhǎijiǎo)】形容极远的地方,或相隔很远。

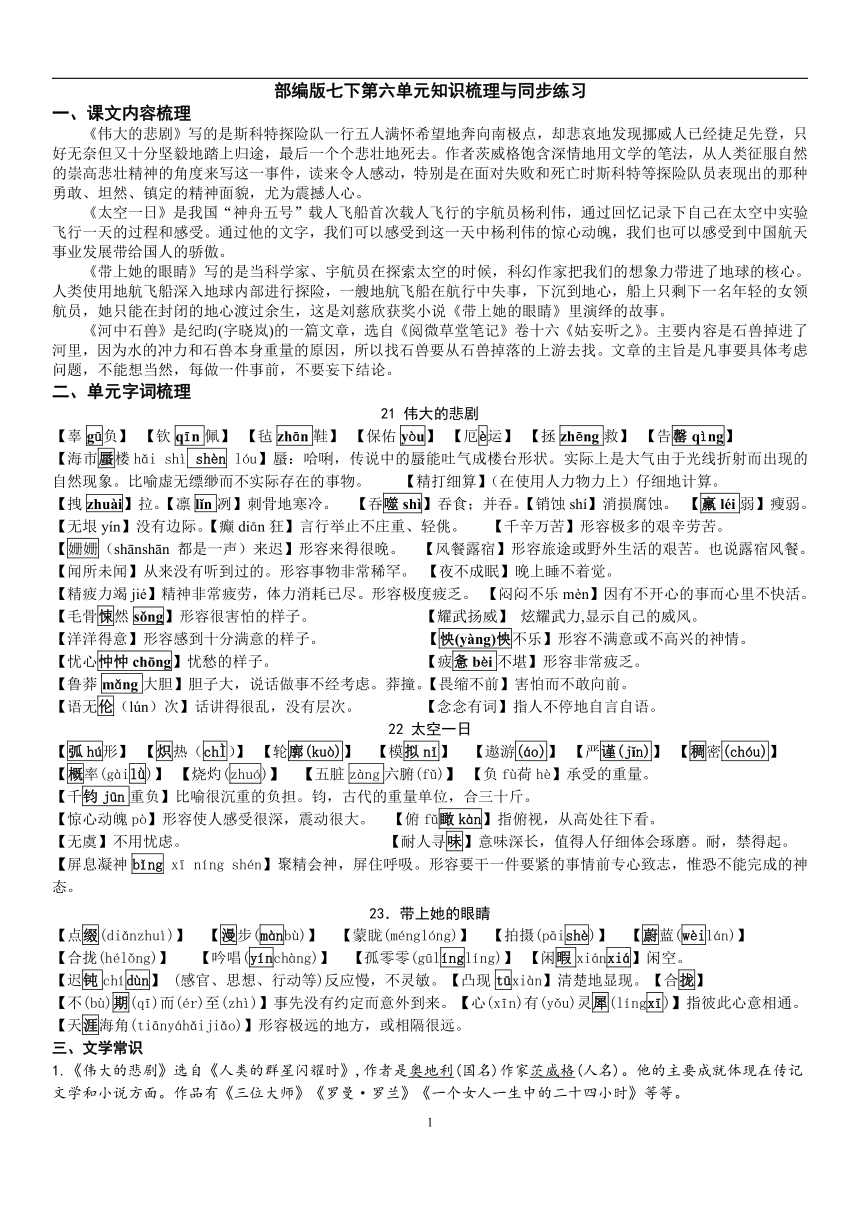

三、文学常识

1.《伟大的悲剧》选自《人类的群星闪耀时》,作者是奥地利(国名)作家茨威格(人名)。他的主要成就体现在传记文学和小说方面。作品有《三位大师》《罗曼·罗兰》《一个女人一生中的二十四小时》等等。

2.《太空一日》选自杨利伟的《天地九重》,杨利伟是中国进入太空的第一人。2004

年十大感动中国人物。

3.刘慈欣是著名的科幻作家。科幻小说,是小说类别之一。用幻想的形式,表现人类在未来世界的物质精神文化生活和科学技术远景,其内容交织着科学事实和预见、想象。通常将“科学”“幻想”和“小说”视为其三要素。是随着近代科学技术的蓬勃发展而产生的一种文学样式。

4.纪昀,字晓岚,清代著名学者,生性诙谐风趣,任《四库全书》(分古今图书为经、史、子、集四档,总名为“四库全书”)总纂官,著有《阅微草堂笔记》,本文选自其中。

??《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,全书主要记叙妖怪鬼狐故事,其中也有不少关于考据的文字,另外人事异闻、名物典故等在书中也有记述。

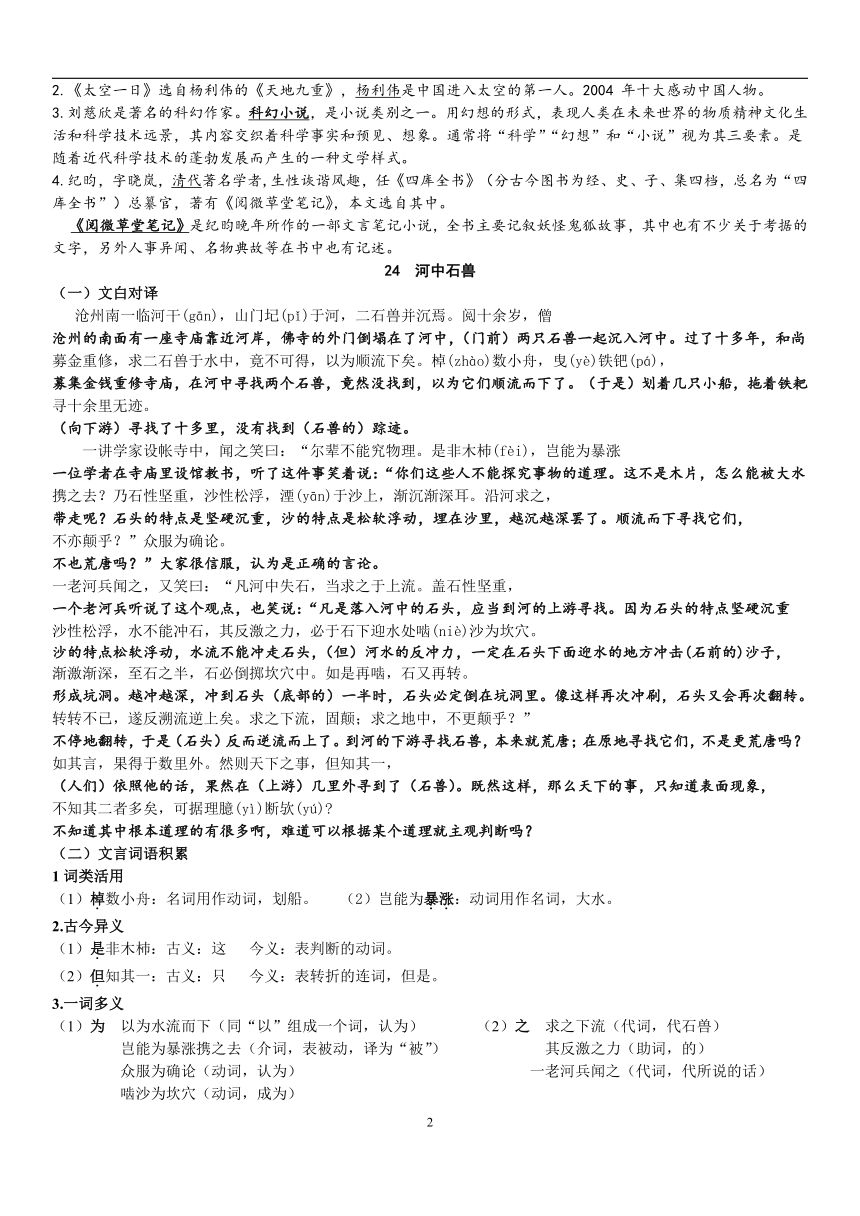

24

河中石兽

(一)文白对译

沧州南一临河干(gān),山门圮(pǐ)于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧

沧州的南面有一座寺庙靠近河岸,佛寺的外门倒塌在了河中,(门前)两只石兽一起沉入河中。过了十多年,和尚募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯(pá),

募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,竟然没找到,以为它们顺流而下了。(于是)划着几只小船,拖着铁耙

寻十余里无迹。

(向下游)寻找了十多里,没有找到(石兽的)踪迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮(fèi),岂能为暴涨

一位学者在寺庙里设馆教书,听了这件事笑着说:“你们这些人不能探究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水

携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,

带走呢?石头的特点是坚硬沉重,沙的特点是松软浮动,埋在沙里,越沉越深罢了。顺流而下寻找它们,

不亦颠乎?”众服为确论。

不也荒唐吗?”大家很信服,认为是正确的言论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,

一个老河兵听说了这个观点,也笑说:“凡是落入河中的石头,应当到河的上游寻找。因为石头的特点坚硬沉重

沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮(niè)沙为坎穴。

沙的特点松软浮动,水流不能冲走石头,(但)河水的反冲力,一定在石头下面迎水的地方冲击(石前的)沙子,

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。

形成坑洞。越冲越深,冲到石头(底部的)一半时,石头必定倒在坑洞里。像这样再次冲刷,石头又会再次翻转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”

不停地翻转,于是(石头)反而逆流而上了。到河的下游寻找石兽,本来就荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?

如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,

(人们)依照他的话,果然在(上游)几里外寻到了(石兽)。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,

不知其二者多矣,可据理臆(yì)断欤(yú)?

不知道其中根本道理的有很多啊,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

(二)文言词语积累

1词类活用

(1)棹数小舟:名词用作动词,划船。

(2)岂能为暴涨:动词用作名词,大水。

2.古今异义

(1)是非木杮:古义:这

今义:表判断的动词。

(2)但知其一:古义:只

今义:表转折的连词,但是。

3.一词多义

(1)为

以为水流而下(同“以”组成一个词,认为)

(2)之

求之下流(代词,代石兽)

岂能为暴涨携之去(介词,表被动,译为“被”)

其反激之力(助词,的)

众服为确论(动词,认为)

一老河兵闻之(代词,代所说的话)

啮沙为坎穴(动词,成为)

4.重点句式

倒装句

当求之于上流

(状语后置,状语“于上流”放在动词“求”的后面)

被动句

岂能为暴涨携之去

(……为……,表被动,可译为“被”)

省略句

如其言,果得于数里外(“得”的后面省略了宾语“之”)

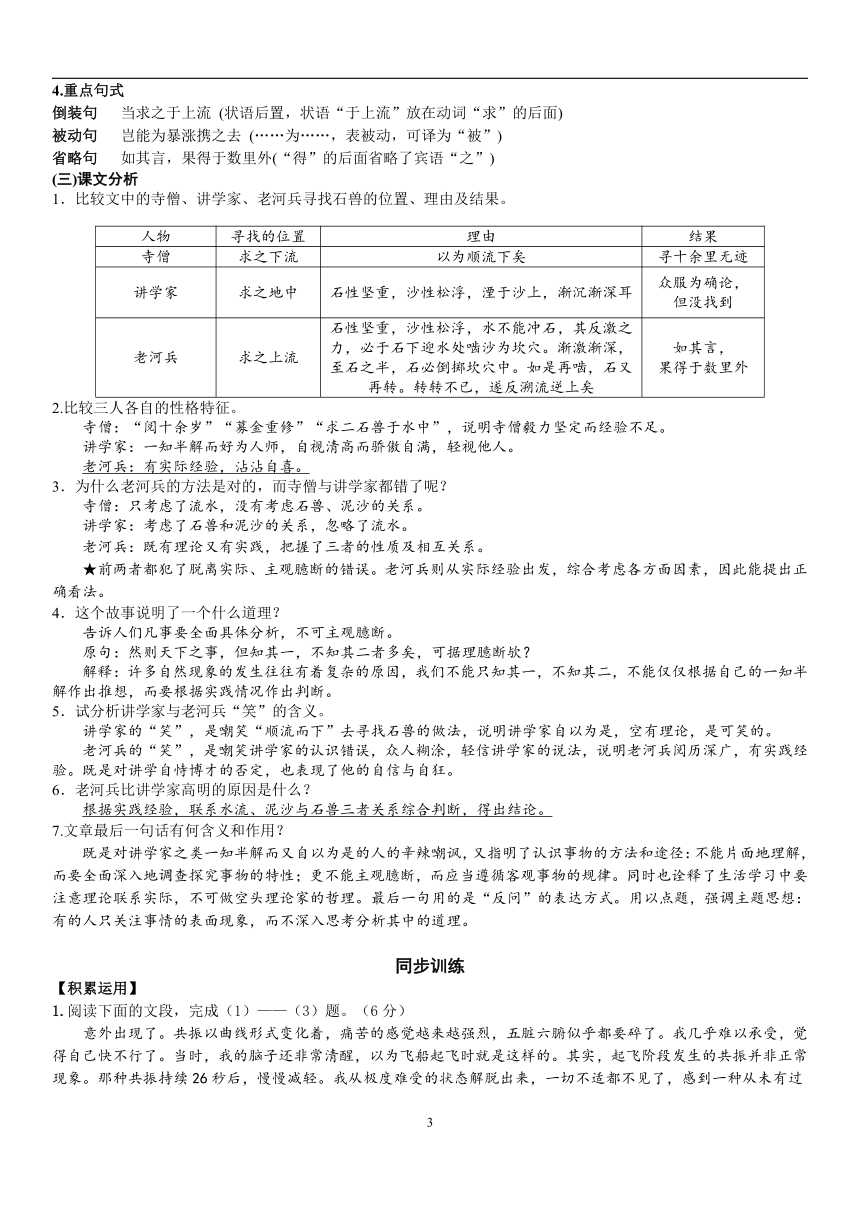

(三)课文分析

1.比较文中的寺僧、讲学家、老河兵寻找石兽的位置、理由及结果。

人物

寻找的位置

理由

结果

寺僧

求之下流

以为顺流下矣

寻十余里无迹

讲学家

求之地中

石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳

众服为确论,

但没找到

老河兵

求之上流

石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣

如其言,

果得于数里外

2.比较三人各自的性格特征。

寺僧:“阅十余岁”“募金重修”“求二石兽于水中”,说明寺僧毅力坚定而经验不足。

讲学家:一知半解而好为人师,自视清高而骄傲自满,轻视他人。

老河兵:有实际经验,沾沾自喜。

3.为什么老河兵的方法是对的,而寺僧与讲学家都错了呢?

寺僧:只考虑了流水,没有考虑石兽、泥沙的关系。

讲学家:考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水。

老河兵:既有理论又有实践,把握了三者的性质及相互关系。

★前两者都犯了脱离实际、主观臆断的错误。老河兵则从实际经验出发,综合考虑各方面因素,因此能提出正确看法。

4.这个故事说明了一个什么道理?

告诉人们凡事要全面具体分析,不可主观臆断。

原句:然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

解释:许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,不能仅仅根据自己的一知半解作出推想,而要根据实践情况作出判断。

5.试分析讲学家与老河兵“笑”的含义。

讲学家的“笑”,是嘲笑“顺流而下”去寻找石兽的做法,说明讲学家自以为是,空有理论,是可笑的。

老河兵的“笑”,是嘲笑讲学家的认识错误,众人糊涂,轻信讲学家的说法,说明老河兵阅历深广,有实践经验。既是对讲学自恃博才的否定,也表现了他的自信与自狂。

6.老河兵比讲学家高明的原因是什么?

根据实践经验,联系水流、泥沙与石兽三者关系综合判断,得出结论。

7.文章最后一句话有何含义和作用?

既是对讲学家之类一知半解而又自以为是的人的辛辣嘲讽,又指明了认识事物的方法和途径:不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。同时也诠释了生活学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。最后一句用的是“反问”的表达方式。用以点题,强调主题思想:有的人只关注事情的表面现象,而不深入思考分析其中的道理。

同步训练

【积累运用】

1.阅读下面的文段,完成(1)——(3)题。(6分)

意外出现了。共振以曲线形式变化着,痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了。我几乎难以承受,觉得自己快不行了。当时,我的脑子还非常清醒,以为飞船起飞时就是这样的。其实,起飞阶段发生的共振并非正常现象。那种共振持续26秒后,慢慢减轻。我从极度难受的状态解脱出来,一切不适都不见了,感到一种从未有过的轻松和舒服,如释千jūn重负,如同一次重生,我甚至觉得这个过程很nài人寻味。但在痛苦的极点,就在刚才短短一刹那,我真的以为自己要牺牲了。

(1)请给文中加点词注音,根据拼音写出汉字。(2分)

曲线

一刹那

千jūn重负

nài人寻味

(2)下面短语类型与“极度难受”相同的一项是(2分)(

)

A.火箭加速

B.发生共振

C.慢慢减轻

D.解脱出来

(3)请用简洁的语言概括以上文段的主要内容。(2分)

2.下列表述不正确的一项是(2分)(

)

A.小说《驿路梨花》运用象征的手法,赞扬了边疆少数民族的淳朴民风,也表达了对助人为乐的雷锋精神的崇敬之情。

B.奥地利作家茨威格的《伟大的悲剧》选自《人类的群星闪耀时》,是一篇人物传记。文章高度赞扬了斯科特和他的伙伴们崇高的品质和勇于探索的科学精神。

C.刘禹锡的《爱莲说》托物言志,通过对莲花的描写与赞美,表现了作者不慕容利、洁身自好的生活态度。

D.《望岳》是现存杜甫诗作中年代最早的一首,字里行间洋溢着作者年青时蓬勃向上的朝气,表现了他不拍困难、敢于攀登、俯视一切的雄心和气概。

3.

下列表述有误的一项是(2分)(

)

A.《驿路梨花》围绕“小茅屋的主人到底是谁”推进情节,以“梨花”象征助人为乐的人物群体及其精神风貌。

B.《假如生活欺骗了你》用了许多具体的形象来阐释对人生的思考,以劝说的口吻鼓励人们相信生活。

C.《河中石兽》语言平易简洁,立意高远,通过寻找石兽的经过及结局阐述了“实践出真知”的道理。

D.《海底两万里》是凡尔纳“海洋三部曲”之一,作者以他那非凡的想象力领着读者做了一次动人心魄的海底远游,提前迈进了未来世界。

【文言文阅读】

沧州南一临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

1.解释下列加点词语。(4分)

(1)阅十余岁

(2)竟不可得

(3)湮于沙上

(4)转转不已

2.下列句中加点词的意思与现代汉语相同的一项是(2分)(

)

A.

尔辈不能究物理

B.

是非木杮

C.木兰不用尚书郎

C.莲,花之君子者也

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)众服为确论。

(2)如其言,果得于数里外。

4.请结合文中划线句子,谈谈你从文中受到的启示。(2分)

【课内阅读】

(1)凶猛的暴风雪像狂人似的袭击着薄薄的帐篷,死神正在悄悄地走来,就在这样的时刻,斯科特海军上校回想起了与自己有关的一切。因为只有在这种从未被人声冲破过的极度寂静之中、他才会悲壮地意识到自己对祖国、对全人类的亲密情谊。但是在这白雪皑皑的荒漠上,只有心中的海市蜃楼,它召来那些由于爱情、忠诚和友谊曾经同他有过联系的各种人的形象,他给所有这些人留下了话。斯科特海军上校在他行将死去的时刻,用冻僵的手指给他所爱的一切人写了书信。

(2)斯科特海军上校的日记一直记到他生命的最后一息,记到他的手指完全冻住,笔从僵硬的手中滑下来为止。他希望以后会有人在他的尸体旁发现这些能证明他和英国民族勇气的日记,正是这种希望使他能用超人的毅力把日记写到最后一刻。最后一篇日记是他用已经冻伤的手指哆哆嗦嗦写下的愿望:“请把这本日记送到我的妻子手中!”但他随后又悲伤地、坚决地划去了“我的妻子”这几个字,在它们上面补写了可怕的“我的遗孀”。

(3)住在基地木板屋里的伙伴们等待了好几个星期,起初充满信心,接着有点忧虑,最后终于愈来愈不安。他们曾两次派出营救队去接应,但是恶劣的天气又把他们挡了回来。一直到南极的春天到来之际,10月29日,一支探险队才出发,至少要去找到那几位英雄的尸体。11月12日,他们到达那个帐篷,发现英雄们的尸体已冻僵在睡袋里,死去的斯科特还像亲兄弟似的搂着威尔逊。他们找到了那些书信和文件,并且为那几个悲惨死去的英雄们垒了一个石墓。在堆满白雪的墓顶上竖着一个简陋的黑色十字架。

(4)在英国国家主教堂里,国王跪下来悼念这几位英雄。

(5)一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。所有这些在一切时代都是最伟大的悲剧。

1.联系上下文,说说第(1)段中的“心中的海市蜃楼”是什么意思?作者为什么要这样比喻?(3分)

2.结合语境,品析下列句子中加点词语的作用。(4分)

(1)但他随后又悲伤地、坚决地划去了“我的妻子”这几个字,在它们上面补写了可怕的“我的遗孀”。

(2)在英国国家主教堂里,国王跪下来悼念这几位英雄。

3.第(3)段划线句子属于细节描写,请分析这样描写有何作用。(2分)

4.既是“悲剧”又何来“伟大”呢?这是否矛盾?(2分)

5.请根据你对“伟大的悲剧”一词的理解,联系历史或现实再举一个具体的例子。(2分)

【课外阅读】

探险家与骆驼

(1)叮咚,叮咚--驼铃如水,在沙漠响起。一只驼,在沙漠里缓慢地走着,背上驮着被毯,还有水囊和食品。它的后面,跟着一个人--探险家。他们从家里出发已经有一段时间了。明显的,驼已负伤。

(2)那是不久前的一个晚上,他们遭受到一只狼的偷袭。当时,探险家已睡熟,打着鼾声。一只狼借着云的影子,悄悄逼近,龇着牙,在月影下发出白森森的光。驼醒了,喷了一下鼻子,仰起脖子,叮当一声,驼铃响了。可是,探险家仍在打着鼾声,沉入梦乡。

(3)狼,在一步步逼近。驼站了起来,一蹄子,把狼弹出一溜跟斗。同时,自己的腹部也被狼咬了个大口子,长长的,血肉模糊。听到动静,探险家醒了,和驼一块儿赶走了狼。

(4)然后,一人一驼依然走在沙漠上,但速度明显慢了。因为,驼走起来步子很迟缓,一下一下的。也因为这样,到现在,他们仍没走出沙漠。

(5)他们已经陷入绝境:食物还有,可是,水已经不多。每喝一次,探险家心中,就会弥漫起一种绝望,一种恐惧。水囊里的水只有一小半了,他矛盾了,他知道,就这点水,无论如何供不了一人一驼走出沙漠。他静静地拍拍驼,驼停住了,望着他。他轻轻解下驼背上的被毯,还有食物,然后提着水囊,又拍拍驼,让它卧下。驼很听话,乖乖地卧下。他叹口气走了,走向山丘那边。

(6)走了一会儿,听到声音,他转过身,驼已经慢慢跟上来了。他摇摇头,又长叹一声。这只驼,没忘驼的职责,它跟人一直都跟得很紧。这是驼的主人告诉他的,现在看来,是真的。他想甩脱它,很难。无精打采地,他和驼一块儿走着。茫茫大漠,风刮起,有驼铃声响起,当啷,当啷--

(7)残阳如血。他和驼,在天地之间小如两只蚂蚁,慢慢蠕动。

(8)月亮,在天的另一边升起,光亮亮清冷冷的,如水洗过一样。他们终于停下,倒在沙上睡了。驼仍没忘记自己职责,紧紧靠在他身边。沙漠夜冷,它在为他取暖呢。

(9)驼慢慢睡着了,闭上了眼睛。他也睡着了,打起了鼾声。沙漠静静的,只有月光如水,映照着无边的沙砾。他轻轻打着鼾,过了一会儿,悄悄坐起来,看到驼仍睡着,就偷偷背着食物,还有水,趴在地上,一寸一寸向前移动,如一只蜥蜴一样,移向那边。终于,他移过一个沙丘,嘘了口气,站起来,向远处地平线走去。走了好远,回过头,白亮亮的月光下,沙漠如无垠的海浪。海浪上,再也不见了那只驼。

(10)他心里感到一阵轻松,同时,又有说不出的沉重。

(11)靠着水囊的水,还有食物,一步步,他走出了这片无人穿越的死亡沙漠,回到城市。顿时,他成了传奇,成了英雄,受到功臣般的待遇。每到一处,都有鲜花、美酒和掌声,还有女孩火辣辣的目光。

(12)他成了征服这块沙漠的第一人。那天,他应邀出席一个集会,受到如潮般的掌声。市长代表民众给他颁奖,因为,他也是这个市的市民,更是这个市的光荣,也是这个市市民的光荣。拿着奖杯,还有花环,他坐着车回到家。当走下车时,他惊呆了,一只驼蹲在他的门外。风吹过,脖上驼铃响起:叮当,叮当--

(13)这只驼,真是他扔在沙漠上的驼。它又回来了,在孤独和干涸中回来了。它的背上,驮着他的一些东西。一直,这个有灵性的生命,都没忘记自己的职责。

(14)他跑过去,泪流满面,抱住那只驼。那只驼一动不动,已停止了呼吸。它的致命伤,仍在腹部,狼咬中的地方。那个伤口,已烂成碗大一个洞。它就是带着这个洞,在生命最后一刻,挣扎着赶到这儿,来完成了自己一生最后一个任务的。

1.请结合文章说说第(10)段中

“他”感到“轻松”和“沉重”的原因。(2分)

2.试分析第(8)段中环境描写在文中的作用。(2分)

3.本文描写人物的文字形象细腻,请赏析下列加点词的表达效果。(3分)

他轻轻打着鼾,过了一会儿,悄悄坐起来,看到驼仍睡着,就偷偷背着食物,还有水,趴在地上,一寸一寸向前移动,如一只蜥蜴一样,移向那边。

4.请你选择下列三组关键词中的一组,谈谈对本文主题的理解。(3分)

关键词:自私--无私、善良--卑鄙、职责--本能

【答案提示】

【积累运用】

1.(1)qū; chà; 钧; 耐。(共2分) (2)C(2分) (3)共振发生时“我”的复

杂感受。(2分)

2.C(2分) 3.B(2分)

【文言文阅读】

1.(1)经过,经历; (2)终了,最后; (3)埋没; (4)停止。(共4分)

2.D(2分)

3.(1)大家都很信服,认为是正确的言论。 (2)依照他的说法(去做),果然在(上游)

几里开外找到了(石兽)。(共4分)

4.处理事情要具体问题具体分析,不能想当然,对任何事情都不要妄下结论。(2分)

【课内阅读】

1.“心中的海市蜃楼”是指斯科特在离开世界前对往事的美好回忆和他对遥远祖国、亲人和朋友的美好怀想。(意思一致即可)

2.(1)“悲伤地”表现了他要与妻子永别时的痛苦(2分);“坚决地划去”表现了他对处境的清醒认识(2分)。(4分)

(2)“跪下来”表达了国王对英雄的沉痛悼念和崇高敬意。(2分)

3.

表现了这个英雄的团体在临死的时候仍然具有的那种集体友爱精神。

4.不矛盾。勇士们的肉体悲壮地死去是令人悲痛的,但他们用于探索的精神是伟大的。

5.

略。本题是一道开放题。提示:事例具体(2分);结局应是悲惨的(1分);能体现崇高精神(1分)。

【课外阅读】

1.探险家甩脱了骆驼,没有了负累,所以心理显得轻松; 抛下骆驼独自逃生,又觉得对不起骆驼,因而心情沉重(或作者抛下骆驼后,独自走在茫茫沙漠,显得更加孤寂,因而心理觉得沉重)。(共2分)

2.写出月亮的清冷,烘托出周围环境的孤寂(1分),衬托(反衬)骆驼带给探险家温暖(或衬托出骆驼尽职尽责,为探险家取暖)。(共2分)

3.作者运用“轻轻、悄悄、偷偷”等叠词(1分),写出探险家丢下受伤的骆驼时小心翼翼(或偷偷摸摸)的动作(1分),生怕惊醒骆驼而无法甩脱它(或以便自己甩脱骆驼,顺利离开沙漠),表现出探险家的自私(或想自保逃命,1分)(共3分)

4.示例一:自私———无私:人在一定条件下为了自保而显得相对自私,但骆驼却始终尽职尽责,探险家在水短缺的情况下考虑到的是抛下骆驼,而骆驼为探险家而受伤,受伤后依旧为他取暖,最后还完成自己的职责,人的自私与骆驼的无私形成鲜明对比。

示例二:善良———卑鄙:骆驼的善良是从始至终的,保护探险家,为他取暖,即使被丢弃了,依旧找到探险家完成自己的职责。而探险家考虑到一人一驼无法靠那点水走出沙漠就将救命恩人舍弃了,人性的自私与卑鄙在这一刻就显示出来。

示例三:职责———本能:骆驼从始至终尽了它的职责,保护探险家,为他取暖,临死还将东西送回。探险家出于求生的本能而抛弃了救命恩人骆驼,虽然无可厚非,但毕竟受到了良心的谴责。

(解读合理1分,能结合文本1分,语言组织1分,共3分。没有围绕关键词回答扣2分)

1

一、课文内容梳理

《伟大的悲剧》写的是斯科特探险队一行五人满怀希望地奔向南极点,却悲哀地发现挪威人已经捷足先登,只好无奈但又十分坚毅地踏上归途,最后一个个悲壮地死去。作者茨威格饱含深情地用文学的笔法,从人类征服自然的崇高悲壮精神的角度来写这一事件,读来令人感动,特别是在面对失败和死亡时斯科特等探险队员表现出的那种勇敢、坦然、镇定的精神面貌,尤为震撼人心。

《太空一日》是我国“神舟五号”载人飞船首次载人飞行的宇航员杨利伟,通过回忆记录下自己在太空中实验飞行一天的过程和感受。通过他的文字,我们可以感受到这一天中杨利伟的惊心动魄,我们也可以感受到中国航天事业发展带给国人的骄傲。

《带上她的眼睛》写的是当科学家、宇航员在探索太空的时候,科幻作家把我们的想象力带进了地球的核心。人类使用地航飞船深入地球内部进行探险,一艘地航飞船在航行中失事,下沉到地心,船上只剩下一名年轻的女领航员,她只能在封闭的地心渡过余生,这是刘慈欣获奖小说《带上她的眼睛》里演绎的故事。

《河中石兽》是纪昀(字晓岚)的一篇文章,选自《阅微草堂笔记》卷十六《姑妄听之》。主要内容是石兽掉进了河里,因为水的冲力和石兽本身重量的原因,所以找石兽要从石兽掉落的上游去找。文章的主旨是凡事要具体考虑问题,不能想当然,每做一件事前,不要妄下结论。

二、单元字词梳理

21

伟大的悲剧

【辜gū负】

【钦qīn佩】

【毡zhān鞋】

【保佑yòu】

【厄è运】

【拯zhēng救】

【告罄qìng】

【海市蜃楼hǎi

shì

shèn

lóu】蜃:哈唎,传说中的蜃能吐气成楼台形状。实际上是大气由于光线折射而出现的自然现象。比喻虚无缥缈而不实际存在的事物。

【精打细算】(在使用人力物力上)仔细地计算。

【拽zhuài】拉。【凛lǐn冽】刺骨地寒冷。

【吞噬shì】吞食;并吞。【销蚀shí】消损腐蚀。

【羸léi弱】瘦弱。

【无垠yín】没有边际。【癫diān狂】言行举止不庄重、轻佻。

【千辛万苦】形容极多的艰辛劳苦。

【姗姗(shānshān

都是一声)来迟】形容来得很晚。

【风餐露宿】形容旅途或野外生活的艰苦。也说露宿风餐。

【闻所未闻】从来没有听到过的。形容事物非常稀罕。

【夜不成眠】晚上睡不着觉。

【精疲力竭jié】精神非常疲劳,体力消耗已尽。形容极度疲乏。

【闷闷不乐mèn】因有不开心的事而心里不快活。

【毛骨悚然sǒng】形容很害怕的样子。

【耀武扬威】

炫耀武力,显示自己的威风。

【洋洋得意】形容感到十分满意的样子。

【怏(yàng)怏不乐】形容不满意或不高兴的神情。

【忧心忡忡chōng】忧愁的样子。

【疲惫bèi不堪】形容非常疲乏。

【鲁莽mǎng大胆】胆子大,说话做事不经考虑。莽撞。【畏缩不前】害怕而不敢向前。

【语无伦(lún)次】话讲得很乱,没有层次。

【念念有词】指人不停地自言自语。

22

太空一日

【弧hú形】

【炽热(ch?)】

【轮廓(kuò)】

【模拟nǐ】

【遨游(áo)】

【严谨(j?n)】

【稠密(chóu)】

【概率(gàilǜ)】

【烧灼(zhuó)】?【五脏zàng六腑(fǔ)】

【负fù荷hè】承受的重量。

【千钧jūn重负】比喻很沉重的负担。钧,古代的重量单位,合三十斤。

【惊心动魄pò】形容使人感受很深,震动很大。

【俯fǔ瞰kàn】指俯视,从高处往下看。

【无虞】不用忧虑。

【耐人寻味】意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐,禁得起。

【屏息凝神bǐng

xī

níng

shén】聚精会神,屏住呼吸。形容要干一件要紧的事情前专心致志,惟恐不能完成的神态。

23.带上她的眼睛

【点缀(diǎnzhuì)】?【漫步(mànbù)】?【蒙眬(ménglóng)】?【拍摄(pāishè)】?【蔚蓝(wèilán)】?

【合拢(hélǒng)】

?【吟唱(yínchàng)】?【孤零零(gūlínglíng)】

【闲暇xiánxiá】闲空。

【迟钝chídùn】

(感官、思想、行动等)反应慢,不灵敏。【凸现tūxiàn】清楚地显现。【合拢】

【不(bù)期(qī)而(ér)至(zhì)】事先没有约定而意外到来。【心(xīn)有(yǒu)灵犀(língxī)】指彼此心意相通。

【天涯海角(tiānyáhǎijiǎo)】形容极远的地方,或相隔很远。

三、文学常识

1.《伟大的悲剧》选自《人类的群星闪耀时》,作者是奥地利(国名)作家茨威格(人名)。他的主要成就体现在传记文学和小说方面。作品有《三位大师》《罗曼·罗兰》《一个女人一生中的二十四小时》等等。

2.《太空一日》选自杨利伟的《天地九重》,杨利伟是中国进入太空的第一人。2004

年十大感动中国人物。

3.刘慈欣是著名的科幻作家。科幻小说,是小说类别之一。用幻想的形式,表现人类在未来世界的物质精神文化生活和科学技术远景,其内容交织着科学事实和预见、想象。通常将“科学”“幻想”和“小说”视为其三要素。是随着近代科学技术的蓬勃发展而产生的一种文学样式。

4.纪昀,字晓岚,清代著名学者,生性诙谐风趣,任《四库全书》(分古今图书为经、史、子、集四档,总名为“四库全书”)总纂官,著有《阅微草堂笔记》,本文选自其中。

??《阅微草堂笔记》是纪昀晚年所作的一部文言笔记小说,全书主要记叙妖怪鬼狐故事,其中也有不少关于考据的文字,另外人事异闻、名物典故等在书中也有记述。

24

河中石兽

(一)文白对译

沧州南一临河干(gān),山门圮(pǐ)于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧

沧州的南面有一座寺庙靠近河岸,佛寺的外门倒塌在了河中,(门前)两只石兽一起沉入河中。过了十多年,和尚募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹(zhào)数小舟,曳(yè)铁钯(pá),

募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,竟然没找到,以为它们顺流而下了。(于是)划着几只小船,拖着铁耙

寻十余里无迹。

(向下游)寻找了十多里,没有找到(石兽的)踪迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮(fèi),岂能为暴涨

一位学者在寺庙里设馆教书,听了这件事笑着说:“你们这些人不能探究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水

携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮(yān)于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,

带走呢?石头的特点是坚硬沉重,沙的特点是松软浮动,埋在沙里,越沉越深罢了。顺流而下寻找它们,

不亦颠乎?”众服为确论。

不也荒唐吗?”大家很信服,认为是正确的言论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,

一个老河兵听说了这个观点,也笑说:“凡是落入河中的石头,应当到河的上游寻找。因为石头的特点坚硬沉重

沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮(niè)沙为坎穴。

沙的特点松软浮动,水流不能冲走石头,(但)河水的反冲力,一定在石头下面迎水的地方冲击(石前的)沙子,

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。

形成坑洞。越冲越深,冲到石头(底部的)一半时,石头必定倒在坑洞里。像这样再次冲刷,石头又会再次翻转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”

不停地翻转,于是(石头)反而逆流而上了。到河的下游寻找石兽,本来就荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?

如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,

(人们)依照他的话,果然在(上游)几里外寻到了(石兽)。既然这样,那么天下的事,只知道表面现象,

不知其二者多矣,可据理臆(yì)断欤(yú)?

不知道其中根本道理的有很多啊,难道可以根据某个道理就主观判断吗?

(二)文言词语积累

1词类活用

(1)棹数小舟:名词用作动词,划船。

(2)岂能为暴涨:动词用作名词,大水。

2.古今异义

(1)是非木杮:古义:这

今义:表判断的动词。

(2)但知其一:古义:只

今义:表转折的连词,但是。

3.一词多义

(1)为

以为水流而下(同“以”组成一个词,认为)

(2)之

求之下流(代词,代石兽)

岂能为暴涨携之去(介词,表被动,译为“被”)

其反激之力(助词,的)

众服为确论(动词,认为)

一老河兵闻之(代词,代所说的话)

啮沙为坎穴(动词,成为)

4.重点句式

倒装句

当求之于上流

(状语后置,状语“于上流”放在动词“求”的后面)

被动句

岂能为暴涨携之去

(……为……,表被动,可译为“被”)

省略句

如其言,果得于数里外(“得”的后面省略了宾语“之”)

(三)课文分析

1.比较文中的寺僧、讲学家、老河兵寻找石兽的位置、理由及结果。

人物

寻找的位置

理由

结果

寺僧

求之下流

以为顺流下矣

寻十余里无迹

讲学家

求之地中

石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳

众服为确论,

但没找到

老河兵

求之上流

石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣

如其言,

果得于数里外

2.比较三人各自的性格特征。

寺僧:“阅十余岁”“募金重修”“求二石兽于水中”,说明寺僧毅力坚定而经验不足。

讲学家:一知半解而好为人师,自视清高而骄傲自满,轻视他人。

老河兵:有实际经验,沾沾自喜。

3.为什么老河兵的方法是对的,而寺僧与讲学家都错了呢?

寺僧:只考虑了流水,没有考虑石兽、泥沙的关系。

讲学家:考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水。

老河兵:既有理论又有实践,把握了三者的性质及相互关系。

★前两者都犯了脱离实际、主观臆断的错误。老河兵则从实际经验出发,综合考虑各方面因素,因此能提出正确看法。

4.这个故事说明了一个什么道理?

告诉人们凡事要全面具体分析,不可主观臆断。

原句:然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

解释:许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,不能仅仅根据自己的一知半解作出推想,而要根据实践情况作出判断。

5.试分析讲学家与老河兵“笑”的含义。

讲学家的“笑”,是嘲笑“顺流而下”去寻找石兽的做法,说明讲学家自以为是,空有理论,是可笑的。

老河兵的“笑”,是嘲笑讲学家的认识错误,众人糊涂,轻信讲学家的说法,说明老河兵阅历深广,有实践经验。既是对讲学自恃博才的否定,也表现了他的自信与自狂。

6.老河兵比讲学家高明的原因是什么?

根据实践经验,联系水流、泥沙与石兽三者关系综合判断,得出结论。

7.文章最后一句话有何含义和作用?

既是对讲学家之类一知半解而又自以为是的人的辛辣嘲讽,又指明了认识事物的方法和途径:不能片面地理解,而要全面深入地调查探究事物的特性;更不能主观臆断,而应当遵循客观事物的规律。同时也诠释了生活学习中要注意理论联系实际,不可做空头理论家的哲理。最后一句用的是“反问”的表达方式。用以点题,强调主题思想:有的人只关注事情的表面现象,而不深入思考分析其中的道理。

同步训练

【积累运用】

1.阅读下面的文段,完成(1)——(3)题。(6分)

意外出现了。共振以曲线形式变化着,痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了。我几乎难以承受,觉得自己快不行了。当时,我的脑子还非常清醒,以为飞船起飞时就是这样的。其实,起飞阶段发生的共振并非正常现象。那种共振持续26秒后,慢慢减轻。我从极度难受的状态解脱出来,一切不适都不见了,感到一种从未有过的轻松和舒服,如释千jūn重负,如同一次重生,我甚至觉得这个过程很nài人寻味。但在痛苦的极点,就在刚才短短一刹那,我真的以为自己要牺牲了。

(1)请给文中加点词注音,根据拼音写出汉字。(2分)

曲线

一刹那

千jūn重负

nài人寻味

(2)下面短语类型与“极度难受”相同的一项是(2分)(

)

A.火箭加速

B.发生共振

C.慢慢减轻

D.解脱出来

(3)请用简洁的语言概括以上文段的主要内容。(2分)

2.下列表述不正确的一项是(2分)(

)

A.小说《驿路梨花》运用象征的手法,赞扬了边疆少数民族的淳朴民风,也表达了对助人为乐的雷锋精神的崇敬之情。

B.奥地利作家茨威格的《伟大的悲剧》选自《人类的群星闪耀时》,是一篇人物传记。文章高度赞扬了斯科特和他的伙伴们崇高的品质和勇于探索的科学精神。

C.刘禹锡的《爱莲说》托物言志,通过对莲花的描写与赞美,表现了作者不慕容利、洁身自好的生活态度。

D.《望岳》是现存杜甫诗作中年代最早的一首,字里行间洋溢着作者年青时蓬勃向上的朝气,表现了他不拍困难、敢于攀登、俯视一切的雄心和气概。

3.

下列表述有误的一项是(2分)(

)

A.《驿路梨花》围绕“小茅屋的主人到底是谁”推进情节,以“梨花”象征助人为乐的人物群体及其精神风貌。

B.《假如生活欺骗了你》用了许多具体的形象来阐释对人生的思考,以劝说的口吻鼓励人们相信生活。

C.《河中石兽》语言平易简洁,立意高远,通过寻找石兽的经过及结局阐述了“实践出真知”的道理。

D.《海底两万里》是凡尔纳“海洋三部曲”之一,作者以他那非凡的想象力领着读者做了一次动人心魄的海底远游,提前迈进了未来世界。

【文言文阅读】

沧州南一临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

1.解释下列加点词语。(4分)

(1)阅十余岁

(2)竟不可得

(3)湮于沙上

(4)转转不已

2.下列句中加点词的意思与现代汉语相同的一项是(2分)(

)

A.

尔辈不能究物理

B.

是非木杮

C.木兰不用尚书郎

C.莲,花之君子者也

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)众服为确论。

(2)如其言,果得于数里外。

4.请结合文中划线句子,谈谈你从文中受到的启示。(2分)

【课内阅读】

(1)凶猛的暴风雪像狂人似的袭击着薄薄的帐篷,死神正在悄悄地走来,就在这样的时刻,斯科特海军上校回想起了与自己有关的一切。因为只有在这种从未被人声冲破过的极度寂静之中、他才会悲壮地意识到自己对祖国、对全人类的亲密情谊。但是在这白雪皑皑的荒漠上,只有心中的海市蜃楼,它召来那些由于爱情、忠诚和友谊曾经同他有过联系的各种人的形象,他给所有这些人留下了话。斯科特海军上校在他行将死去的时刻,用冻僵的手指给他所爱的一切人写了书信。

(2)斯科特海军上校的日记一直记到他生命的最后一息,记到他的手指完全冻住,笔从僵硬的手中滑下来为止。他希望以后会有人在他的尸体旁发现这些能证明他和英国民族勇气的日记,正是这种希望使他能用超人的毅力把日记写到最后一刻。最后一篇日记是他用已经冻伤的手指哆哆嗦嗦写下的愿望:“请把这本日记送到我的妻子手中!”但他随后又悲伤地、坚决地划去了“我的妻子”这几个字,在它们上面补写了可怕的“我的遗孀”。

(3)住在基地木板屋里的伙伴们等待了好几个星期,起初充满信心,接着有点忧虑,最后终于愈来愈不安。他们曾两次派出营救队去接应,但是恶劣的天气又把他们挡了回来。一直到南极的春天到来之际,10月29日,一支探险队才出发,至少要去找到那几位英雄的尸体。11月12日,他们到达那个帐篷,发现英雄们的尸体已冻僵在睡袋里,死去的斯科特还像亲兄弟似的搂着威尔逊。他们找到了那些书信和文件,并且为那几个悲惨死去的英雄们垒了一个石墓。在堆满白雪的墓顶上竖着一个简陋的黑色十字架。

(4)在英国国家主教堂里,国王跪下来悼念这几位英雄。

(5)一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。所有这些在一切时代都是最伟大的悲剧。

1.联系上下文,说说第(1)段中的“心中的海市蜃楼”是什么意思?作者为什么要这样比喻?(3分)

2.结合语境,品析下列句子中加点词语的作用。(4分)

(1)但他随后又悲伤地、坚决地划去了“我的妻子”这几个字,在它们上面补写了可怕的“我的遗孀”。

(2)在英国国家主教堂里,国王跪下来悼念这几位英雄。

3.第(3)段划线句子属于细节描写,请分析这样描写有何作用。(2分)

4.既是“悲剧”又何来“伟大”呢?这是否矛盾?(2分)

5.请根据你对“伟大的悲剧”一词的理解,联系历史或现实再举一个具体的例子。(2分)

【课外阅读】

探险家与骆驼

(1)叮咚,叮咚--驼铃如水,在沙漠响起。一只驼,在沙漠里缓慢地走着,背上驮着被毯,还有水囊和食品。它的后面,跟着一个人--探险家。他们从家里出发已经有一段时间了。明显的,驼已负伤。

(2)那是不久前的一个晚上,他们遭受到一只狼的偷袭。当时,探险家已睡熟,打着鼾声。一只狼借着云的影子,悄悄逼近,龇着牙,在月影下发出白森森的光。驼醒了,喷了一下鼻子,仰起脖子,叮当一声,驼铃响了。可是,探险家仍在打着鼾声,沉入梦乡。

(3)狼,在一步步逼近。驼站了起来,一蹄子,把狼弹出一溜跟斗。同时,自己的腹部也被狼咬了个大口子,长长的,血肉模糊。听到动静,探险家醒了,和驼一块儿赶走了狼。

(4)然后,一人一驼依然走在沙漠上,但速度明显慢了。因为,驼走起来步子很迟缓,一下一下的。也因为这样,到现在,他们仍没走出沙漠。

(5)他们已经陷入绝境:食物还有,可是,水已经不多。每喝一次,探险家心中,就会弥漫起一种绝望,一种恐惧。水囊里的水只有一小半了,他矛盾了,他知道,就这点水,无论如何供不了一人一驼走出沙漠。他静静地拍拍驼,驼停住了,望着他。他轻轻解下驼背上的被毯,还有食物,然后提着水囊,又拍拍驼,让它卧下。驼很听话,乖乖地卧下。他叹口气走了,走向山丘那边。

(6)走了一会儿,听到声音,他转过身,驼已经慢慢跟上来了。他摇摇头,又长叹一声。这只驼,没忘驼的职责,它跟人一直都跟得很紧。这是驼的主人告诉他的,现在看来,是真的。他想甩脱它,很难。无精打采地,他和驼一块儿走着。茫茫大漠,风刮起,有驼铃声响起,当啷,当啷--

(7)残阳如血。他和驼,在天地之间小如两只蚂蚁,慢慢蠕动。

(8)月亮,在天的另一边升起,光亮亮清冷冷的,如水洗过一样。他们终于停下,倒在沙上睡了。驼仍没忘记自己职责,紧紧靠在他身边。沙漠夜冷,它在为他取暖呢。

(9)驼慢慢睡着了,闭上了眼睛。他也睡着了,打起了鼾声。沙漠静静的,只有月光如水,映照着无边的沙砾。他轻轻打着鼾,过了一会儿,悄悄坐起来,看到驼仍睡着,就偷偷背着食物,还有水,趴在地上,一寸一寸向前移动,如一只蜥蜴一样,移向那边。终于,他移过一个沙丘,嘘了口气,站起来,向远处地平线走去。走了好远,回过头,白亮亮的月光下,沙漠如无垠的海浪。海浪上,再也不见了那只驼。

(10)他心里感到一阵轻松,同时,又有说不出的沉重。

(11)靠着水囊的水,还有食物,一步步,他走出了这片无人穿越的死亡沙漠,回到城市。顿时,他成了传奇,成了英雄,受到功臣般的待遇。每到一处,都有鲜花、美酒和掌声,还有女孩火辣辣的目光。

(12)他成了征服这块沙漠的第一人。那天,他应邀出席一个集会,受到如潮般的掌声。市长代表民众给他颁奖,因为,他也是这个市的市民,更是这个市的光荣,也是这个市市民的光荣。拿着奖杯,还有花环,他坐着车回到家。当走下车时,他惊呆了,一只驼蹲在他的门外。风吹过,脖上驼铃响起:叮当,叮当--

(13)这只驼,真是他扔在沙漠上的驼。它又回来了,在孤独和干涸中回来了。它的背上,驮着他的一些东西。一直,这个有灵性的生命,都没忘记自己的职责。

(14)他跑过去,泪流满面,抱住那只驼。那只驼一动不动,已停止了呼吸。它的致命伤,仍在腹部,狼咬中的地方。那个伤口,已烂成碗大一个洞。它就是带着这个洞,在生命最后一刻,挣扎着赶到这儿,来完成了自己一生最后一个任务的。

1.请结合文章说说第(10)段中

“他”感到“轻松”和“沉重”的原因。(2分)

2.试分析第(8)段中环境描写在文中的作用。(2分)

3.本文描写人物的文字形象细腻,请赏析下列加点词的表达效果。(3分)

他轻轻打着鼾,过了一会儿,悄悄坐起来,看到驼仍睡着,就偷偷背着食物,还有水,趴在地上,一寸一寸向前移动,如一只蜥蜴一样,移向那边。

4.请你选择下列三组关键词中的一组,谈谈对本文主题的理解。(3分)

关键词:自私--无私、善良--卑鄙、职责--本能

【答案提示】

【积累运用】

1.(1)qū; chà; 钧; 耐。(共2分) (2)C(2分) (3)共振发生时“我”的复

杂感受。(2分)

2.C(2分) 3.B(2分)

【文言文阅读】

1.(1)经过,经历; (2)终了,最后; (3)埋没; (4)停止。(共4分)

2.D(2分)

3.(1)大家都很信服,认为是正确的言论。 (2)依照他的说法(去做),果然在(上游)

几里开外找到了(石兽)。(共4分)

4.处理事情要具体问题具体分析,不能想当然,对任何事情都不要妄下结论。(2分)

【课内阅读】

1.“心中的海市蜃楼”是指斯科特在离开世界前对往事的美好回忆和他对遥远祖国、亲人和朋友的美好怀想。(意思一致即可)

2.(1)“悲伤地”表现了他要与妻子永别时的痛苦(2分);“坚决地划去”表现了他对处境的清醒认识(2分)。(4分)

(2)“跪下来”表达了国王对英雄的沉痛悼念和崇高敬意。(2分)

3.

表现了这个英雄的团体在临死的时候仍然具有的那种集体友爱精神。

4.不矛盾。勇士们的肉体悲壮地死去是令人悲痛的,但他们用于探索的精神是伟大的。

5.

略。本题是一道开放题。提示:事例具体(2分);结局应是悲惨的(1分);能体现崇高精神(1分)。

【课外阅读】

1.探险家甩脱了骆驼,没有了负累,所以心理显得轻松; 抛下骆驼独自逃生,又觉得对不起骆驼,因而心情沉重(或作者抛下骆驼后,独自走在茫茫沙漠,显得更加孤寂,因而心理觉得沉重)。(共2分)

2.写出月亮的清冷,烘托出周围环境的孤寂(1分),衬托(反衬)骆驼带给探险家温暖(或衬托出骆驼尽职尽责,为探险家取暖)。(共2分)

3.作者运用“轻轻、悄悄、偷偷”等叠词(1分),写出探险家丢下受伤的骆驼时小心翼翼(或偷偷摸摸)的动作(1分),生怕惊醒骆驼而无法甩脱它(或以便自己甩脱骆驼,顺利离开沙漠),表现出探险家的自私(或想自保逃命,1分)(共3分)

4.示例一:自私———无私:人在一定条件下为了自保而显得相对自私,但骆驼却始终尽职尽责,探险家在水短缺的情况下考虑到的是抛下骆驼,而骆驼为探险家而受伤,受伤后依旧为他取暖,最后还完成自己的职责,人的自私与骆驼的无私形成鲜明对比。

示例二:善良———卑鄙:骆驼的善良是从始至终的,保护探险家,为他取暖,即使被丢弃了,依旧找到探险家完成自己的职责。而探险家考虑到一人一驼无法靠那点水走出沙漠就将救命恩人舍弃了,人性的自私与卑鄙在这一刻就显示出来。

示例三:职责———本能:骆驼从始至终尽了它的职责,保护探险家,为他取暖,临死还将东西送回。探险家出于求生的本能而抛弃了救命恩人骆驼,虽然无可厚非,但毕竟受到了良心的谴责。

(解读合理1分,能结合文本1分,语言组织1分,共3分。没有围绕关键词回答扣2分)

1

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读