人教部编版七年级历史下册第4课 唐朝的中外文化交流同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第4课 唐朝的中外文化交流同步练习(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 374.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-01 07:25:37 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版七年级历史下册第4课

唐朝的中外文化交流

一、选择题

1.据考古发现,唐都长安的西市有胡商开设的店铺、酒馆,还发现了东罗马的金币等。上述发现说明了

A.手工业生产发展

B.对外贸易活跃

C.经济重心南移

D.商业经济繁荣

2.上海世博会日本馆里,有一个以“遣唐使”为中心的展区。下列关于唐朝与日本交往的说法,错误的是(

)

A.玄奘东渡日本传播唐朝文化

B.两国之间有贸易往来

C.唐朝时期有十几批遣唐使来华

D.日本按唐朝模式进行政治改革

3.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够补证唐朝中外交往的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家B.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室D.日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

4.郭沫若曾赋诗:“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”诗中的“道艺”可能包括(

)

①儒家思想

②建筑艺术

③佛学经典

④活字印刷

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.②③

5.“玄奘西行”、“鉴真东渡”传播的宗教是(

)

A.儒教

B.道教

C.佛教

D.基督教

6.它既是唐朝的政治、经济、文化中心,也是一座国际性的大都会。“它”是(

)

A.长安

B.开封

C.余杭

D.涿郡

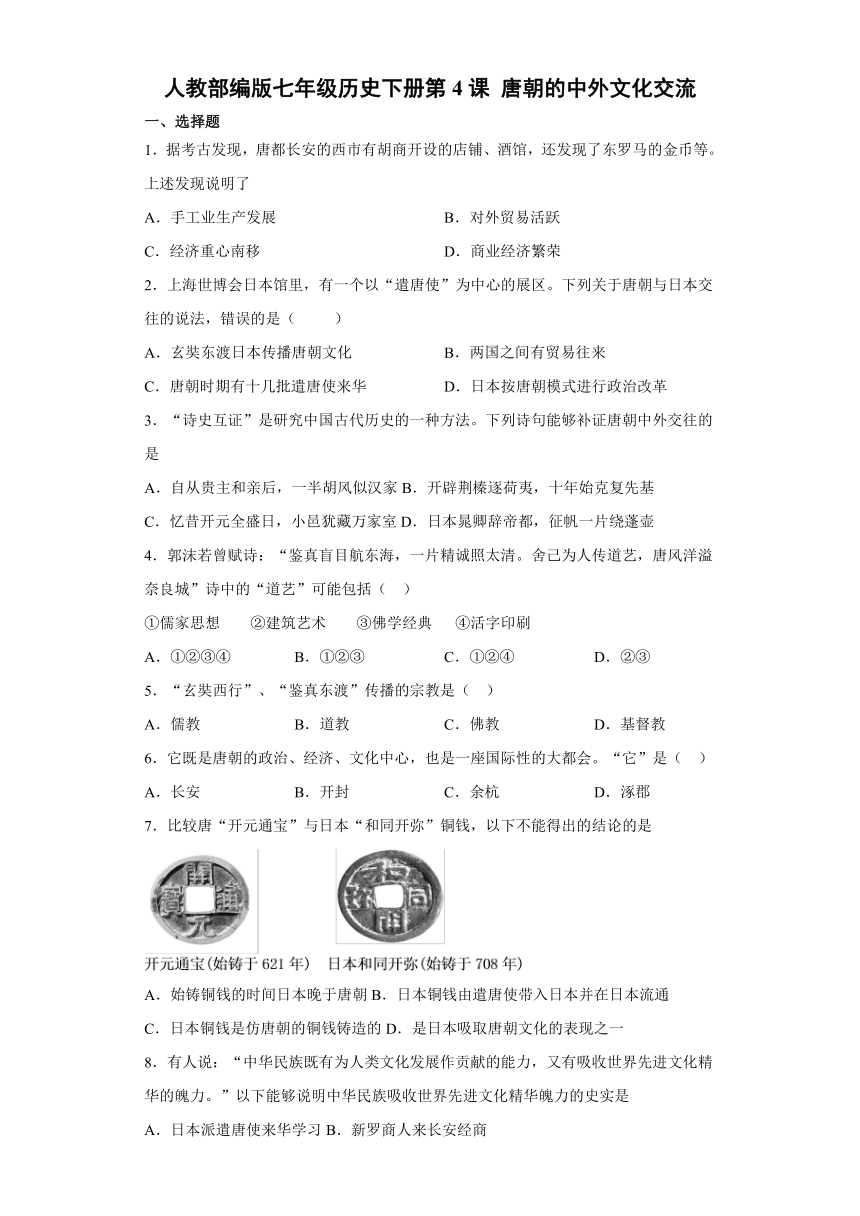

7.比较唐“开元通宝”与日本“和同开弥”铜钱,以下不能得出的结论的是

A.始铸铜钱的时间日本晚于唐朝B.日本铜钱由遣唐使带入日本并在日本流通

C.日本铜钱是仿唐朝的铜钱铸造的D.是日本吸取唐朝文化的表现之一

8.有人说:“中华民族既有为人类文化发展作贡献的能力,又有吸收世界先进文化精华的魄力。”以下能够说明中华民族吸收世界先进文化精华魄力的史实是

A.日本派遣唐使来华学习B.新罗商人来长安经商

C.鉴真东渡日本传播佛法D.玄奘西行天竺,求取佛经

9.日本朝廷选拔的使臣大多为通晓经史、才干出众而且汉学水平较高、熟悉唐朝情况的一流人才。日本政府精选这些人组成遣唐使团主要是为了(

)

A.传播日本的先进文化

B.增进两国间的友好往来

C.学习中国的先进文化

D.加强两国间的经贸往来

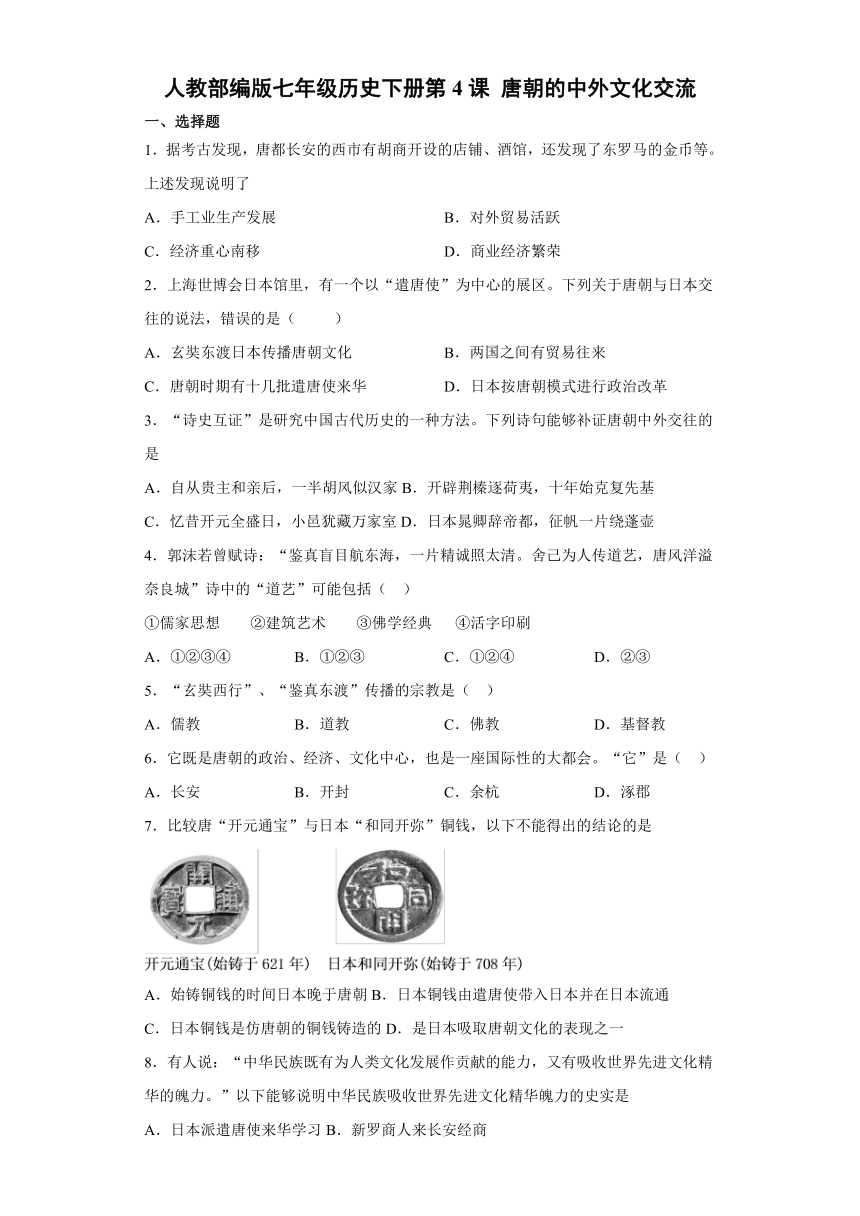

10.《西游记》讲述了唐玄奘西天取经的故事。请你在图中选出他们取经的西天在

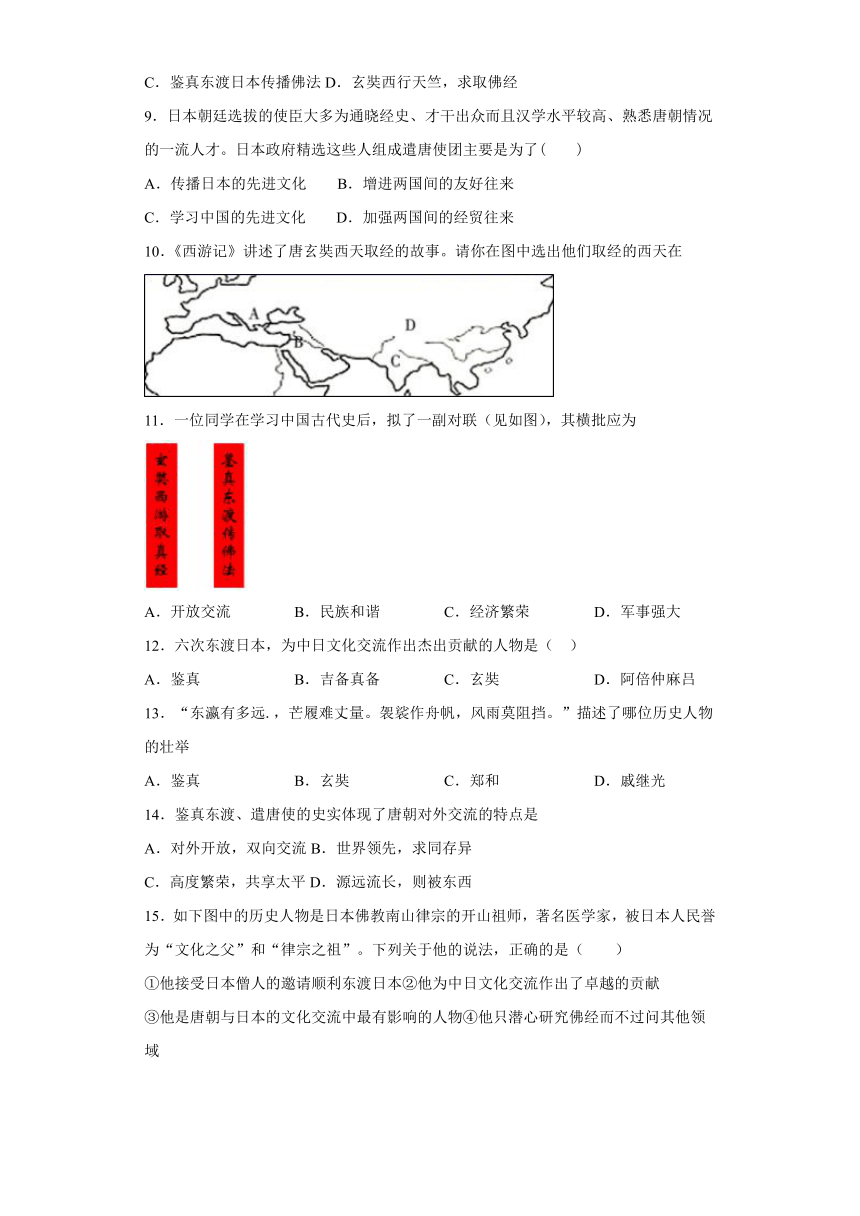

11.一位同学在学习中国古代史后,拟了一副对联(见如图),其横批应为

A.开放交流

B.民族和谐

C.经济繁荣

D.军事强大

12.六次东渡日本,为中日文化交流作出杰出贡献的人物是(

)

A.鉴真

B.吉备真备

C.玄奘

D.阿倍仲麻吕

13.“东瀛有多远.,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡。”描述了哪位历史人物的壮举

A.鉴真

B.玄奘

C.郑和

D.戚继光

14.鉴真东渡、遣唐使的史实体现了唐朝对外交流的特点是

A.对外开放,双向交流B.世界领先,求同存异

C.高度繁荣,共享太平D.源远流长,则被东西

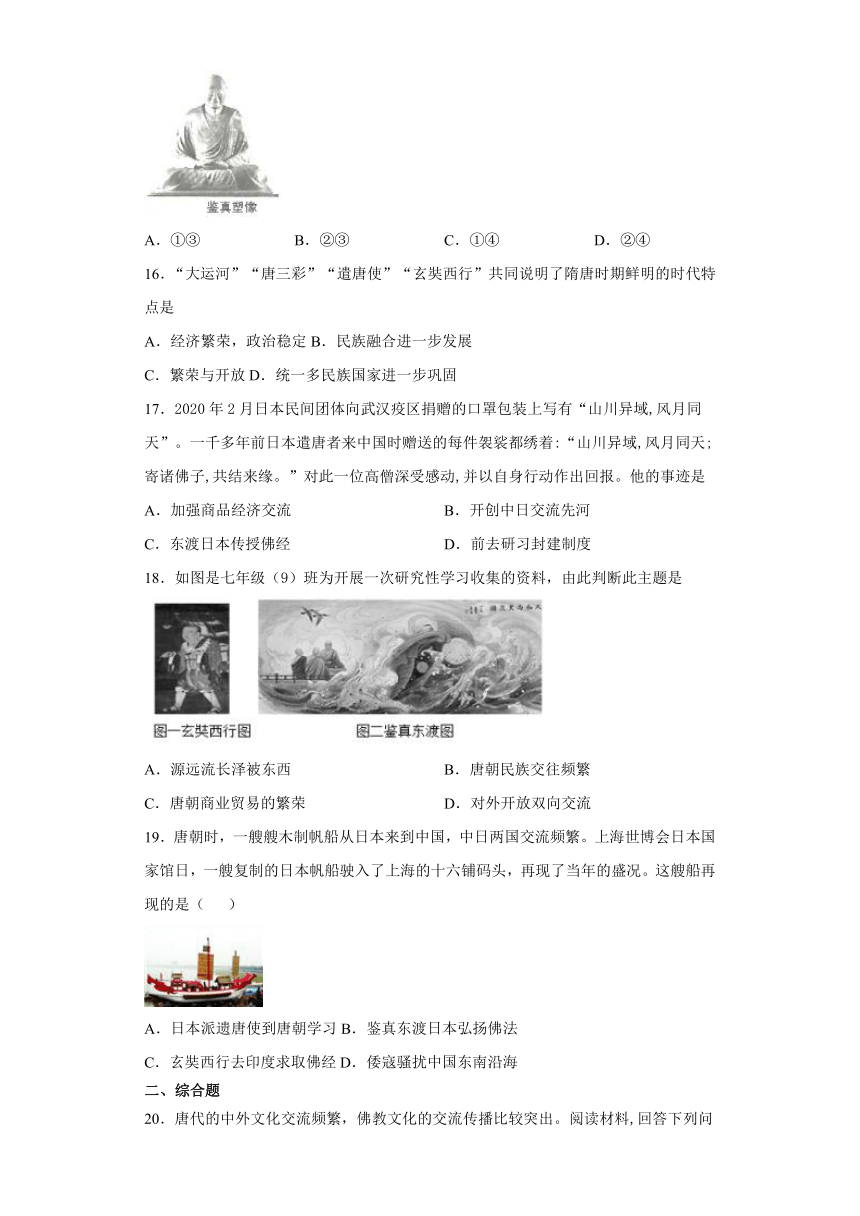

15.如下图中的历史人物是日本佛教南山律宗的开山祖师,著名医学家,被日本人民誉为“文化之父”和“律宗之祖”。下列关于他的说法,正确的是( )

①他接受日本僧人的邀请顺利东渡日本②他为中日文化交流作出了卓越的贡献

③他是唐朝与日本的文化交流中最有影响的人物④他只潜心研究佛经而不过问其他领域

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

16.“大运河”“唐三彩”“遣唐使”“玄奘西行”共同说明了隋唐时期鲜明的时代特点是

A.经济繁荣,政治稳定B.民族融合进一步发展

C.繁荣与开放D.统一多民族国家进一步巩固

17.2020年2月日本民间团体向武汉疫区捐赠的口罩包装上写有“山川异域,风月同天”。一千多年前日本遣唐者来中国时赠送的每件袈裟都绣着:“山川异域,风月同天;寄诸佛子,共结来缘。”对此一位高僧深受感动,并以自身行动作出回报。他的事迹是

A.加强商品经济交流

B.开创中日交流先河

C.东渡日本传授佛经

D.前去研习封建制度

18.如图是七年级(9)班为开展一次研究性学习收集的资料,由此判断此主题是

A.源远流长泽被东西

B.唐朝民族交往频繁

C.唐朝商业贸易的繁荣

D.对外开放双向交流

19.唐朝时,一艘艘木制帆船从日本来到中国,中日两国交流频繁。上海世博会日本国家馆日,一艘复制的日本帆船驶入了上海的十六铺码头,再现了当年的盛况。这艘船再现的是(

)

A.日本派遗唐使到唐朝学习B.鉴真东渡日本弘扬佛法

C.玄奘西行去印度求取佛经D.倭寇骚扰中国东南沿海

二、综合题

20.唐代的中外文化交流频繁,佛教文化的交流传播比较突出。阅读材料,回答下列问题。

材料一:贞观十九年(公元645年))正月,一位远行求法的高僧终于回到阔别20年的故国之都。不久,皇帝接见了这位高僧,向他详细询问西行求法的情况,并希望法师还俗辅政,法师予以回绝,并请命立即投入译经工作

——摘编自冯天瑜主编《中华开放史》

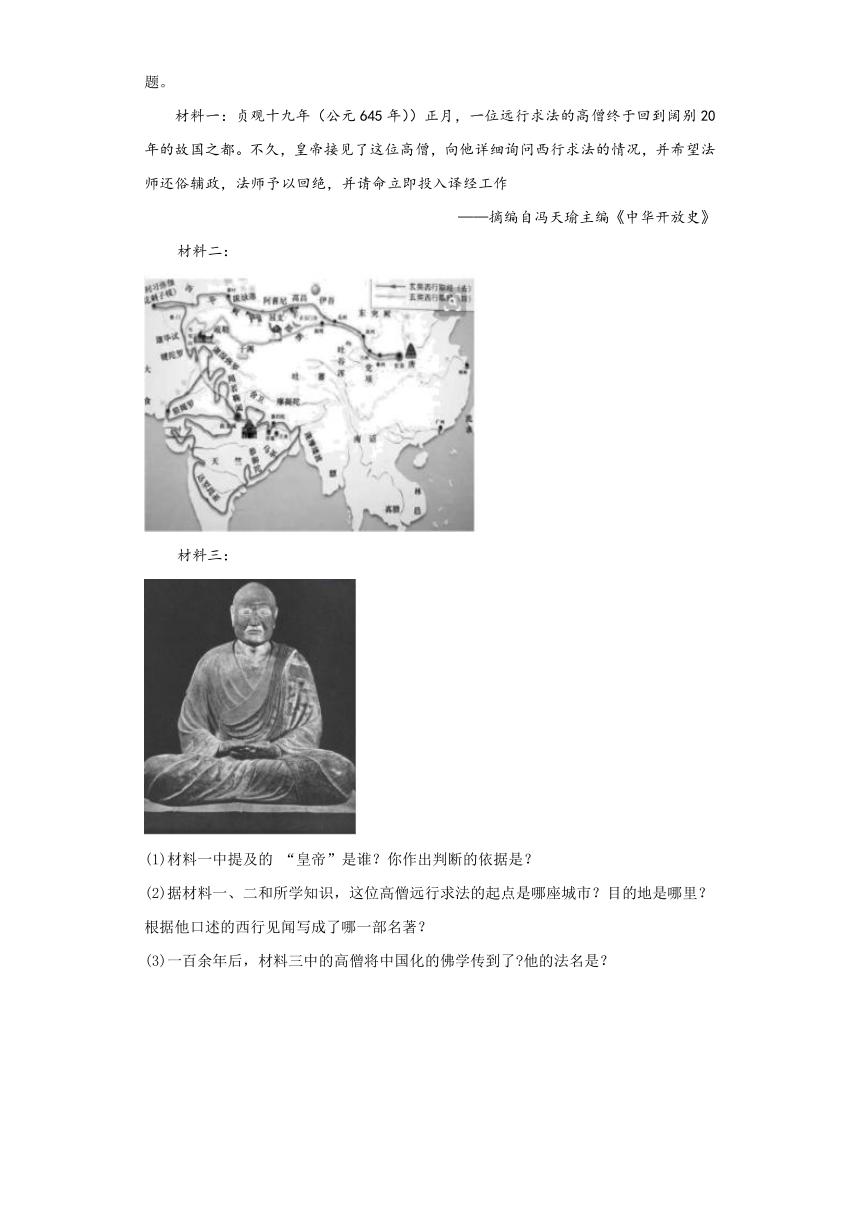

材料二:

材料三:

(1)材料一中提及的

“皇帝”是谁?你作出判断的依据是?

(2)据材料一、二和所学知识,这位高僧远行求法的起点是哪座城市?目的地是哪里?根据他口述的西行见闻写成了哪一部名著?

(3)一百余年后,材料三中的高僧将中国化的佛学传到了?他的法名是?

参考答案

1.B

依据所学可知,唐朝的商业十分繁荣,水陆交通发达,对外贸易频繁,出现了一些繁华的大都市。唐都长安既是当时中国的政治、经济和文化中心,也是一座国际化的大都会。国内各族和国外的商人、使者、艺人、工匠等云集长安。因此唐都长安的西市有胡商开设的店铺、酒馆,还发现了东罗马的金币等,说明了对外贸易活跃,B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

2.A

玄奘西天取经,鉴真东渡弘扬佛法,是唐朝对外文化交流史上的大事。所以答案选A。

3.D

依据所学知识可知,唐朝经济繁荣,对外交通发达,实行开放的对外政策,同70多个国家和地区有交往。依据材料“日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶”可知,诗句反映的是李白得闻友人晁衡回日本途中沉船,误传晁衡已溺死后,写下这首诗来悼念他,由此可知该诗反映的是唐朝时期中日文化交流状况,故D项符合题意。A描述的是唐朝的民族关系;B描述的是郑成功收复台湾;C描述的是唐朝的开元盛世,ABC均不符合题意,故选D。

4.B

材料中“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”描述的是唐朝时期鉴真东渡日本的史实。鉴真为唐朝东渡日本的高僧,他在日本讲授佛学理论,传播中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高。而活字印刷术出现于北宋时期,唐朝在北宋之前几百年,所以鉴真不可能传播活字印刷术。④不符合题意;排除A、C和D。①②③都是鉴真传播的“道艺”。故选B。

5.C

结合所学知识可知,唐太宗时期,玄奘西行天竺的目的,是为了探究印度佛教的起源,为了取经,对于佛教在中国南北两方的差异性,玄奘进行了深入的思考,并决定去印度取经,以探究佛教的真正意义。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,是为了传播佛教。应日本留学僧的要求,前去日本,传播佛教。因此“玄奘西行”、“鉴真东渡”传播的宗教是佛教。选项C符合题意;儒教不是玄奘和鉴真传播的宗教,A排除;道教是中国本土宗教,以“道”为最高信仰,B排除;“玄奘西行”、“鉴真东渡”与基督教无关,D排除。故选C。

6.A

根据所学可知,长安既是唐朝的政治、经济、文化中心,也是一座国际性的大都会,体现了唐朝的强盛,故A符合题意;开封是北宋都城,故B不符合题意;余杭是南宋都城,故C不符合题意;涿郡是隋代运河的北方起点,故D不符合题意。故选A。

7.B

依据所学可知,依据题干中的关键信息

“日本和同开珎”、“开元通宝”,联系所学可知,日本货币的样式是参照唐朝货币样式铸造的,始铸铜钱的时间日本晚于唐朝,这都体现了日本向中国学习,其货币甚至社会生活等,都带有大唐文化的浓烈特色,故ACD不合题意;但不能体现日本铜钱由遣唐使带入日本并在日本流通,故B符合题意,故此题选B。

8.D

依据所学可知,唐太宗时期,玄奘西行天竺,求取佛经,体现了中华民族吸收世界先进文化精华,故D符合题意;日本派遣唐使来华学习、新罗商人来长安经商、鉴真东渡日本传播佛法体现的是中华文化对外国的影响,故ABC不合题意。故此题选D。

9.C

【解析】依据所学可知,为了学习中国的先进文化,日本朝廷选拔通晓经史、才干出众而且汉学水平较高、熟悉唐朝情况的一流人才,组成遣唐使团来中国学习。C项符合题意,故此题选C。

10.C

根据题干并结合所学知识可知,唐玄奘西天取经是指唐玄奘到天竺(今印度)研究佛学。选项C是印度,符合题意;选项A为东南欧地区,不符合题意;选项B是西亚地区,不符合题意;选项D是中亚地区,不符合题意。故选:C。

11.A

根据对联“玄奘西游取真经;鉴真东渡传佛法”可知,反映的是玄奘西游天竺和鉴真东渡日本的史实。唐太宗时玄奘西游天竺,求取佛法,唐玄宗时鉴真东渡日本,弘扬佛法和唐朝文化。玄奘西游天竺,促进了中印之间的友好关系,鉴真东渡日本,加强了中日之间的友好往来,所以横批应是开放交流,A符合题意;BCD项在对联中没有体现,排除。故选择A。

12.A

结合所学知识可知,唐朝僧人鉴真六次东渡日本,至第六次才成功,他在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了突出贡献。因此只有选项A符合题意,故选A。

13.A

东瀛是指东边的海里的岛屿,即古代中国对日本的称呼,据此可知,诗句描述人物是鉴真。唐玄宗时高僧鉴真历经六次东渡,才到达日本。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝文化。他精心设计的唐招提寺,佛殿式样优美,至今犹存,被日本视为艺术明珠,A符合题意;玄奘西行天竺求取佛经,B排除;明朝时期郑和七下西洋,C排除;明朝时期戚继光抗倭,D排除。故选择A。

14.A

依据所学可知,唐代社会繁荣开放,为了更好地吸取唐朝的文化,日本在唐朝时大量派遣唐使;唐代对外实行开放政策,唐玄宗时期,鉴真东渡日本弘扬中国文化,故鉴真东渡、遣唐使的史实体现了唐朝对外交流的特点是对外开放,双向交流,故A符合题意;题干没有涉及世界领先,求同存异、高度繁荣,共享太平、源远流长,泽被东西,故BCD不合题意。故此题选A。

15.B

依据所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。我们学习鉴真不辞劳苦、不怕困难、坚持不懈传播中国文化的精神。②③正确,B项符合题意;①④错误,ACD三项不合题意,故选择B。

16.C

唐朝时期是一个繁荣与开放的朝代。“大运河”和“唐三彩”从交通和手工业方面体现出唐朝的繁荣,“遣唐使”“玄奘西行”体现出唐朝对外交流的特点,C符合题意;材料中没有涉及政治方面的信息,A不符合题意;民族融合进一步发展不是材料中体现的主旨,B不符合题意;统一多民族国家进一步巩固属于民族关系和政治方面,D不符合题意。故选C。

17.C

根据所学可知,唐朝玄宗时,鉴真东渡日本,对中日文化交流做出了巨大贡献,故C符合题意;唐朝时,海上丝绸之路中的一条,通往朝鲜和日本,加强了商品经济交流,故A不符合题意;中日交流,在汉代就有记录,故B不符合题意;日本大化改新后就已经进入封建社会,故D不符合题意。故选C。

18.D

题干中玄奘西行至天竺(印度),后携带大量佛经回到长安。体现出唐朝主动向外学习文化。鉴真东渡日本,讲授佛学理论,传播中国文化,体现出唐朝对外传播文化。二者共同特点是文化上双向交流。故D符合题意。图不能体现出“泽被东西”的信息,排除A;材料体现出对外交往,不是民族交往,排除B;材料中属于文化交融,不是商业贸易,排除C。故选D。

19.A

根据材料内容“唐朝时,一艘艘木制帆船从日本来到中国,中日两国交流频繁。”可知,材料反映的是唐朝时期日本派遗唐使到唐朝学习的史实。B项鉴真东渡是唐朝去日本宣传佛法;C项玄奘去的是印度;D项指的是日本进犯我国,我国抗击日本倭寇,不符合题意。故选A。

20.(1)皇帝是唐太宗;依据:唐太宗的年号是贞观。

(2)长安;天竺;《大唐西域记》

(3)日本;鉴真。

(1)第一小问依据材料一“贞观十九年”“向他详细询问西行求法的情况”可知皇帝是唐太宗;第二小问依据:结合唐太宗的年号是贞观可知答案。

(2)依据材料二地图信息可知玄奘西游的起点是长安;目的地是天竺,也就是现在的印度;著作:依据所学可知后来玄奘弟子根据玄奘口述写出《大唐西域记》。

(3)依据材料三图片可知是鉴真和尚东渡日本,传播了佛教。

唐朝的中外文化交流

一、选择题

1.据考古发现,唐都长安的西市有胡商开设的店铺、酒馆,还发现了东罗马的金币等。上述发现说明了

A.手工业生产发展

B.对外贸易活跃

C.经济重心南移

D.商业经济繁荣

2.上海世博会日本馆里,有一个以“遣唐使”为中心的展区。下列关于唐朝与日本交往的说法,错误的是(

)

A.玄奘东渡日本传播唐朝文化

B.两国之间有贸易往来

C.唐朝时期有十几批遣唐使来华

D.日本按唐朝模式进行政治改革

3.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够补证唐朝中外交往的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家B.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室D.日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

4.郭沫若曾赋诗:“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”诗中的“道艺”可能包括(

)

①儒家思想

②建筑艺术

③佛学经典

④活字印刷

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.②③

5.“玄奘西行”、“鉴真东渡”传播的宗教是(

)

A.儒教

B.道教

C.佛教

D.基督教

6.它既是唐朝的政治、经济、文化中心,也是一座国际性的大都会。“它”是(

)

A.长安

B.开封

C.余杭

D.涿郡

7.比较唐“开元通宝”与日本“和同开弥”铜钱,以下不能得出的结论的是

A.始铸铜钱的时间日本晚于唐朝B.日本铜钱由遣唐使带入日本并在日本流通

C.日本铜钱是仿唐朝的铜钱铸造的D.是日本吸取唐朝文化的表现之一

8.有人说:“中华民族既有为人类文化发展作贡献的能力,又有吸收世界先进文化精华的魄力。”以下能够说明中华民族吸收世界先进文化精华魄力的史实是

A.日本派遣唐使来华学习B.新罗商人来长安经商

C.鉴真东渡日本传播佛法D.玄奘西行天竺,求取佛经

9.日本朝廷选拔的使臣大多为通晓经史、才干出众而且汉学水平较高、熟悉唐朝情况的一流人才。日本政府精选这些人组成遣唐使团主要是为了(

)

A.传播日本的先进文化

B.增进两国间的友好往来

C.学习中国的先进文化

D.加强两国间的经贸往来

10.《西游记》讲述了唐玄奘西天取经的故事。请你在图中选出他们取经的西天在

11.一位同学在学习中国古代史后,拟了一副对联(见如图),其横批应为

A.开放交流

B.民族和谐

C.经济繁荣

D.军事强大

12.六次东渡日本,为中日文化交流作出杰出贡献的人物是(

)

A.鉴真

B.吉备真备

C.玄奘

D.阿倍仲麻吕

13.“东瀛有多远.,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡。”描述了哪位历史人物的壮举

A.鉴真

B.玄奘

C.郑和

D.戚继光

14.鉴真东渡、遣唐使的史实体现了唐朝对外交流的特点是

A.对外开放,双向交流B.世界领先,求同存异

C.高度繁荣,共享太平D.源远流长,则被东西

15.如下图中的历史人物是日本佛教南山律宗的开山祖师,著名医学家,被日本人民誉为“文化之父”和“律宗之祖”。下列关于他的说法,正确的是( )

①他接受日本僧人的邀请顺利东渡日本②他为中日文化交流作出了卓越的贡献

③他是唐朝与日本的文化交流中最有影响的人物④他只潜心研究佛经而不过问其他领域

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

16.“大运河”“唐三彩”“遣唐使”“玄奘西行”共同说明了隋唐时期鲜明的时代特点是

A.经济繁荣,政治稳定B.民族融合进一步发展

C.繁荣与开放D.统一多民族国家进一步巩固

17.2020年2月日本民间团体向武汉疫区捐赠的口罩包装上写有“山川异域,风月同天”。一千多年前日本遣唐者来中国时赠送的每件袈裟都绣着:“山川异域,风月同天;寄诸佛子,共结来缘。”对此一位高僧深受感动,并以自身行动作出回报。他的事迹是

A.加强商品经济交流

B.开创中日交流先河

C.东渡日本传授佛经

D.前去研习封建制度

18.如图是七年级(9)班为开展一次研究性学习收集的资料,由此判断此主题是

A.源远流长泽被东西

B.唐朝民族交往频繁

C.唐朝商业贸易的繁荣

D.对外开放双向交流

19.唐朝时,一艘艘木制帆船从日本来到中国,中日两国交流频繁。上海世博会日本国家馆日,一艘复制的日本帆船驶入了上海的十六铺码头,再现了当年的盛况。这艘船再现的是(

)

A.日本派遗唐使到唐朝学习B.鉴真东渡日本弘扬佛法

C.玄奘西行去印度求取佛经D.倭寇骚扰中国东南沿海

二、综合题

20.唐代的中外文化交流频繁,佛教文化的交流传播比较突出。阅读材料,回答下列问题。

材料一:贞观十九年(公元645年))正月,一位远行求法的高僧终于回到阔别20年的故国之都。不久,皇帝接见了这位高僧,向他详细询问西行求法的情况,并希望法师还俗辅政,法师予以回绝,并请命立即投入译经工作

——摘编自冯天瑜主编《中华开放史》

材料二:

材料三:

(1)材料一中提及的

“皇帝”是谁?你作出判断的依据是?

(2)据材料一、二和所学知识,这位高僧远行求法的起点是哪座城市?目的地是哪里?根据他口述的西行见闻写成了哪一部名著?

(3)一百余年后,材料三中的高僧将中国化的佛学传到了?他的法名是?

参考答案

1.B

依据所学可知,唐朝的商业十分繁荣,水陆交通发达,对外贸易频繁,出现了一些繁华的大都市。唐都长安既是当时中国的政治、经济和文化中心,也是一座国际化的大都会。国内各族和国外的商人、使者、艺人、工匠等云集长安。因此唐都长安的西市有胡商开设的店铺、酒馆,还发现了东罗马的金币等,说明了对外贸易活跃,B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

2.A

玄奘西天取经,鉴真东渡弘扬佛法,是唐朝对外文化交流史上的大事。所以答案选A。

3.D

依据所学知识可知,唐朝经济繁荣,对外交通发达,实行开放的对外政策,同70多个国家和地区有交往。依据材料“日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶”可知,诗句反映的是李白得闻友人晁衡回日本途中沉船,误传晁衡已溺死后,写下这首诗来悼念他,由此可知该诗反映的是唐朝时期中日文化交流状况,故D项符合题意。A描述的是唐朝的民族关系;B描述的是郑成功收复台湾;C描述的是唐朝的开元盛世,ABC均不符合题意,故选D。

4.B

材料中“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”描述的是唐朝时期鉴真东渡日本的史实。鉴真为唐朝东渡日本的高僧,他在日本讲授佛学理论,传播中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高。而活字印刷术出现于北宋时期,唐朝在北宋之前几百年,所以鉴真不可能传播活字印刷术。④不符合题意;排除A、C和D。①②③都是鉴真传播的“道艺”。故选B。

5.C

结合所学知识可知,唐太宗时期,玄奘西行天竺的目的,是为了探究印度佛教的起源,为了取经,对于佛教在中国南北两方的差异性,玄奘进行了深入的思考,并决定去印度取经,以探究佛教的真正意义。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,是为了传播佛教。应日本留学僧的要求,前去日本,传播佛教。因此“玄奘西行”、“鉴真东渡”传播的宗教是佛教。选项C符合题意;儒教不是玄奘和鉴真传播的宗教,A排除;道教是中国本土宗教,以“道”为最高信仰,B排除;“玄奘西行”、“鉴真东渡”与基督教无关,D排除。故选C。

6.A

根据所学可知,长安既是唐朝的政治、经济、文化中心,也是一座国际性的大都会,体现了唐朝的强盛,故A符合题意;开封是北宋都城,故B不符合题意;余杭是南宋都城,故C不符合题意;涿郡是隋代运河的北方起点,故D不符合题意。故选A。

7.B

依据所学可知,依据题干中的关键信息

“日本和同开珎”、“开元通宝”,联系所学可知,日本货币的样式是参照唐朝货币样式铸造的,始铸铜钱的时间日本晚于唐朝,这都体现了日本向中国学习,其货币甚至社会生活等,都带有大唐文化的浓烈特色,故ACD不合题意;但不能体现日本铜钱由遣唐使带入日本并在日本流通,故B符合题意,故此题选B。

8.D

依据所学可知,唐太宗时期,玄奘西行天竺,求取佛经,体现了中华民族吸收世界先进文化精华,故D符合题意;日本派遣唐使来华学习、新罗商人来长安经商、鉴真东渡日本传播佛法体现的是中华文化对外国的影响,故ABC不合题意。故此题选D。

9.C

【解析】依据所学可知,为了学习中国的先进文化,日本朝廷选拔通晓经史、才干出众而且汉学水平较高、熟悉唐朝情况的一流人才,组成遣唐使团来中国学习。C项符合题意,故此题选C。

10.C

根据题干并结合所学知识可知,唐玄奘西天取经是指唐玄奘到天竺(今印度)研究佛学。选项C是印度,符合题意;选项A为东南欧地区,不符合题意;选项B是西亚地区,不符合题意;选项D是中亚地区,不符合题意。故选:C。

11.A

根据对联“玄奘西游取真经;鉴真东渡传佛法”可知,反映的是玄奘西游天竺和鉴真东渡日本的史实。唐太宗时玄奘西游天竺,求取佛法,唐玄宗时鉴真东渡日本,弘扬佛法和唐朝文化。玄奘西游天竺,促进了中印之间的友好关系,鉴真东渡日本,加强了中日之间的友好往来,所以横批应是开放交流,A符合题意;BCD项在对联中没有体现,排除。故选择A。

12.A

结合所学知识可知,唐朝僧人鉴真六次东渡日本,至第六次才成功,他在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了突出贡献。因此只有选项A符合题意,故选A。

13.A

东瀛是指东边的海里的岛屿,即古代中国对日本的称呼,据此可知,诗句描述人物是鉴真。唐玄宗时高僧鉴真历经六次东渡,才到达日本。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝文化。他精心设计的唐招提寺,佛殿式样优美,至今犹存,被日本视为艺术明珠,A符合题意;玄奘西行天竺求取佛经,B排除;明朝时期郑和七下西洋,C排除;明朝时期戚继光抗倭,D排除。故选择A。

14.A

依据所学可知,唐代社会繁荣开放,为了更好地吸取唐朝的文化,日本在唐朝时大量派遣唐使;唐代对外实行开放政策,唐玄宗时期,鉴真东渡日本弘扬中国文化,故鉴真东渡、遣唐使的史实体现了唐朝对外交流的特点是对外开放,双向交流,故A符合题意;题干没有涉及世界领先,求同存异、高度繁荣,共享太平、源远流长,泽被东西,故BCD不合题意。故此题选A。

15.B

依据所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。我们学习鉴真不辞劳苦、不怕困难、坚持不懈传播中国文化的精神。②③正确,B项符合题意;①④错误,ACD三项不合题意,故选择B。

16.C

唐朝时期是一个繁荣与开放的朝代。“大运河”和“唐三彩”从交通和手工业方面体现出唐朝的繁荣,“遣唐使”“玄奘西行”体现出唐朝对外交流的特点,C符合题意;材料中没有涉及政治方面的信息,A不符合题意;民族融合进一步发展不是材料中体现的主旨,B不符合题意;统一多民族国家进一步巩固属于民族关系和政治方面,D不符合题意。故选C。

17.C

根据所学可知,唐朝玄宗时,鉴真东渡日本,对中日文化交流做出了巨大贡献,故C符合题意;唐朝时,海上丝绸之路中的一条,通往朝鲜和日本,加强了商品经济交流,故A不符合题意;中日交流,在汉代就有记录,故B不符合题意;日本大化改新后就已经进入封建社会,故D不符合题意。故选C。

18.D

题干中玄奘西行至天竺(印度),后携带大量佛经回到长安。体现出唐朝主动向外学习文化。鉴真东渡日本,讲授佛学理论,传播中国文化,体现出唐朝对外传播文化。二者共同特点是文化上双向交流。故D符合题意。图不能体现出“泽被东西”的信息,排除A;材料体现出对外交往,不是民族交往,排除B;材料中属于文化交融,不是商业贸易,排除C。故选D。

19.A

根据材料内容“唐朝时,一艘艘木制帆船从日本来到中国,中日两国交流频繁。”可知,材料反映的是唐朝时期日本派遗唐使到唐朝学习的史实。B项鉴真东渡是唐朝去日本宣传佛法;C项玄奘去的是印度;D项指的是日本进犯我国,我国抗击日本倭寇,不符合题意。故选A。

20.(1)皇帝是唐太宗;依据:唐太宗的年号是贞观。

(2)长安;天竺;《大唐西域记》

(3)日本;鉴真。

(1)第一小问依据材料一“贞观十九年”“向他详细询问西行求法的情况”可知皇帝是唐太宗;第二小问依据:结合唐太宗的年号是贞观可知答案。

(2)依据材料二地图信息可知玄奘西游的起点是长安;目的地是天竺,也就是现在的印度;著作:依据所学可知后来玄奘弟子根据玄奘口述写出《大唐西域记》。

(3)依据材料三图片可知是鉴真和尚东渡日本,传播了佛教。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源