14 驿路梨花课件(共37张PPT)

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

有一种花,冰身玉肌却内敛素雅;

有一间屋,难觅主人却干净温暖;

有一些人,古道热肠却质朴无华......

在哀牢山深处,

在人迹罕至的茂密树林里,

一片美丽的梨花掩映着一间小草房,

在那里,

驿

路

梨

花

彭荆风

竟然发生了一件感人至深的故事。

体裁:小说

dongqinglun:

驿路:又叫“驿道”,古时传递政府文书等用的道路,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。

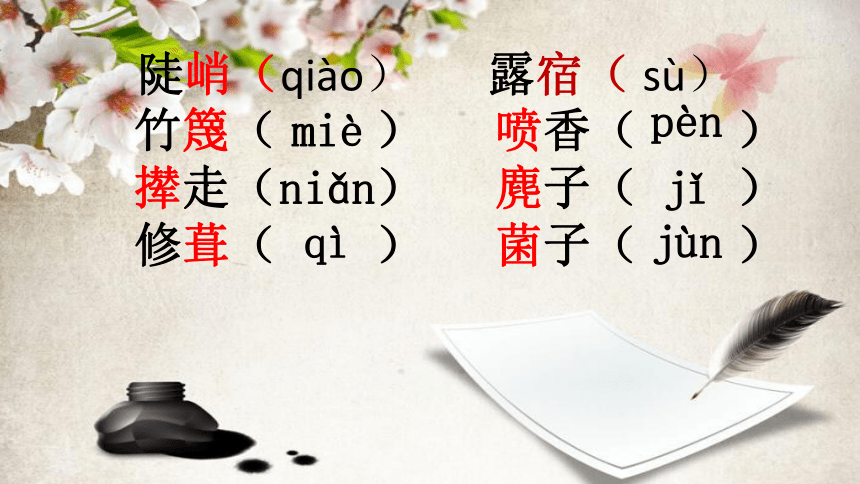

竹篾(

)

喷香(

)

撵走(

)

麂子(

)

修葺(

)

菌子(

)

miè

pèn

niǎn

jǐ

qì

jùn

陡峭(qiào)

露宿(

sù)

略读侧重观其大略,粗略地感知文章的大意。略读时可根据一定的目的或需要,确定阅读重点,其他部分的文字则可以快速阅读。

“两动”:动眼、动脑

“四不”:不出声、不动唇、不指读、不回视

文中出现了哪些人物?他们分别与小茅屋有过什么故事呢?

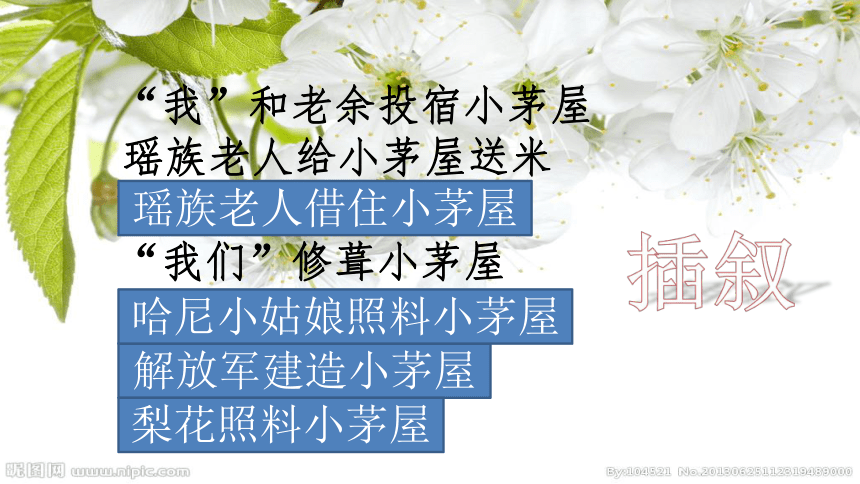

“我”和老余投宿小茅屋

瑶族老人给小茅屋送米

“我们”修葺小茅屋

哈尼小姑娘照料小茅屋

解放军建造小茅屋

梨花照料小茅屋

瑶族老人借住小茅屋

解放军建造小茅屋

梨花照料小茅屋

哈尼小姑娘照料小茅屋

瑶族老人借住小茅屋

插叙

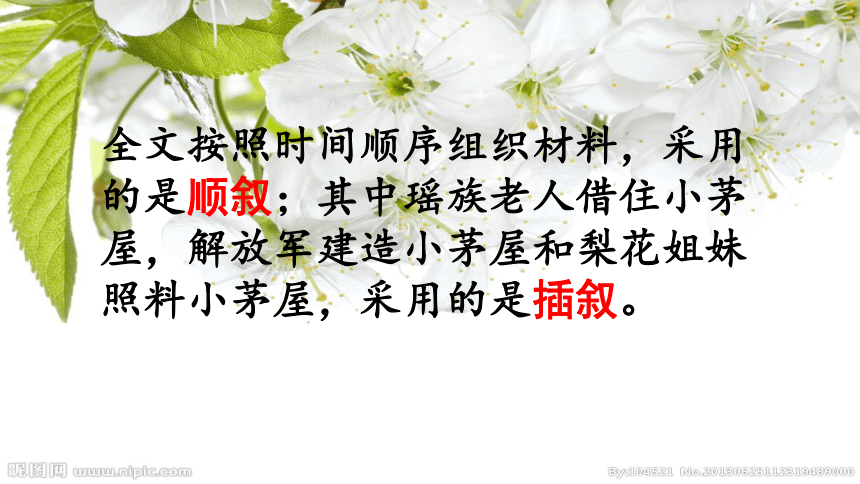

全文按照时间顺序组织材料,采用的是顺叙;其中瑶族老人借住小茅屋,解放军建造小茅屋和梨花姐妹照料小茅屋,采用的是插叙。

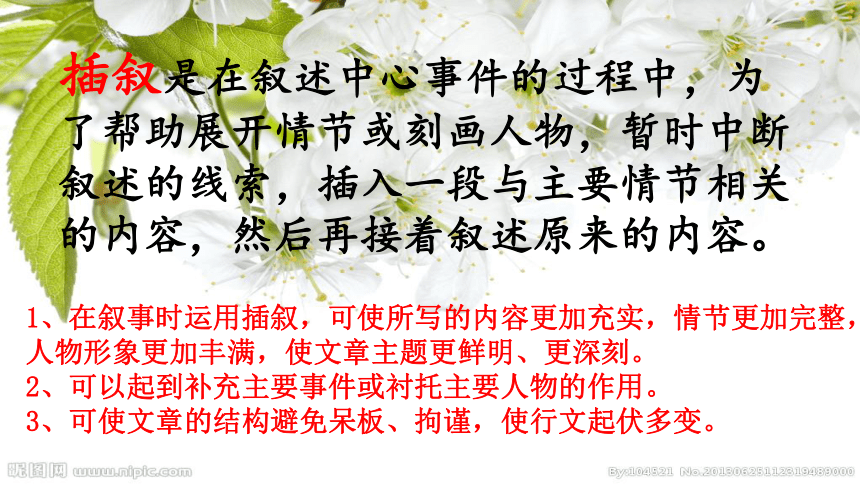

插叙是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

1、在叙事时运用插叙,可使所写的内容更加充实,情节更加完整,人物形象更加丰满,使文章主题更鲜明、更深刻。

2、可以起到补充主要事件或衬托主要人物的作用。

3、可使文章的结构避免呆板、拘谨,使行文起伏多变。

精读课文

寻茅屋之谜

这是个怎样的小茅屋?

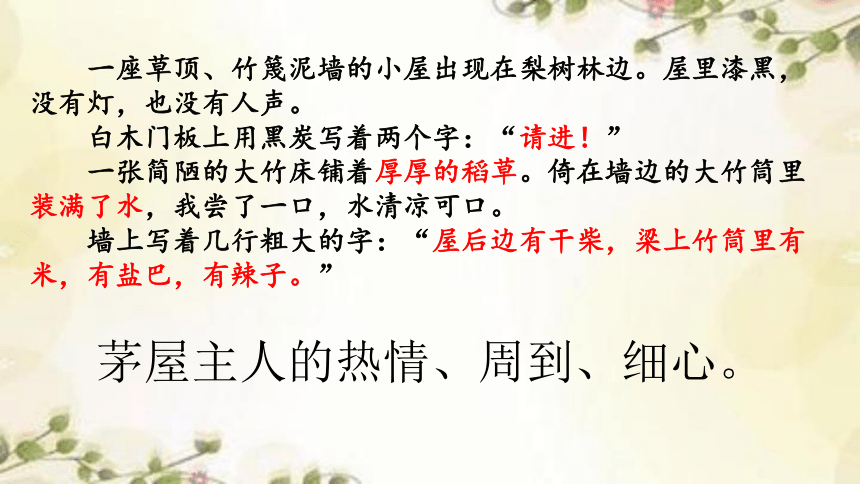

一座草顶、竹篾泥墙的小屋出现在梨树林边。屋里漆黑,没有灯,也没有人声。

白木门板上用黑炭写着两个字:“请进!”

一张简陋的大竹床铺着厚厚的稻草。倚在墙边的大竹筒里装满了水,我尝了一口,水清凉可口。

墙上写着几行粗大的字:“屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子。”

茅屋主人的热情、周到、细心。

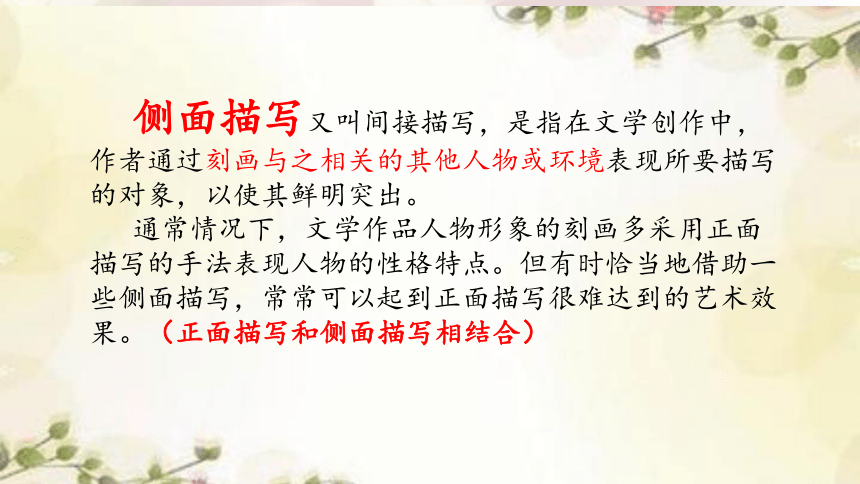

侧面描写又叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过刻画与之相关的其他人物或环境表现所要描写的对象,以使其鲜明突出。

通常情况下,文学作品人物形象的刻画多采用正面描写的手法表现人物的性格特点。但有时恰当地借助一些侧面描写,常常可以起到正面描写很难达到的艺术效果。(正面描写和侧面描写相结合)

文似看山不喜平

谁是小茅屋的主人?

几个悬念?

几次误会?

悬念即读者、观众、听众对文艺作品中人物命运的遭遇、未知情节的发展变化所持有的一种急切期待的心情。

设置悬念可以使故事情节波澜起伏、环环相扣,吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主地进入文章所创设的情境之中。

悬念一:“这是什么人的房子呢?”(第8段)

第一处悬念引出了第一个误会。

误会一:“我”和老余误会小茅屋的主人是瑶族老人。

悬念二:“主人家是谁?”(第17段)

第二处悬念引出了第二个误会

误会二:瑶族老人误会小茅屋的主人是哈尼族小姑娘梨花,并且误认梨花的妹妹为梨花。

悬念三:解放军叔叔为什么要盖房子?(为了方便过路人。)

一群人物,

两个误会,

三处悬念,

环环相扣,

层层递进。

谁是小茅屋的主人?

解放军修建了小茅屋,部队却开走了;梨花接管了小茅屋,最后却远嫁了;哈尼族小姑娘们继续照料小茅屋,但她们却不是修建者;“我”、老余和瑶族老人为小茅屋添草挖沟,尽了主人之责,但我们毕竟是匆匆的过路人。可是即便如此,他们却对小茅屋做了同一件事,大家知道是什么吗?

大家都是小茅屋的主人

大公无私,助人为乐

学习和发扬雷锋精神

找出文中对于梨花的描写。你能说说对这些句子的理解吗?

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“一弯新月升起了,我们借着淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”

——初遇梨林(4、6段)

实写,以自然环境美烘托小屋的不平常;烘托“我”和老余有了希望,得到安慰的心情;也为下文小茅屋的出现做铺垫,以自然环境美烘托物主人的美好心灵。

“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”

——梨花姑娘(24、25段)

这是写人。梨花姑娘要用为人民服务的精神来帮助过路人

,由此,景物的“梨花”和人物的“梨花”联系起来了,突出了梨花纯洁美好的心灵。

这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

——梦中梨花(27段)

日有所思夜有所梦,这里是虚写。作者把花和人自然地结合在一起,表达了对梨花小姑娘助人为乐精神的赞美之情,照应文题的同时也加深了第二次误会,推动情节发展。

我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

——人与梨花(37段)

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花与人交相辉映。赞美梨花姑娘人美心更美。“处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章中心,再次点题,首尾呼应。

小说三要素:人物、环境、故事情节

环境描写的作用

1、点明故事发生的时间、地点和社会背景;

2、渲染某种气氛;

3、烘托人物的某种心情;

4、推动故事情节发展,为下文做铺垫。

这篇小说主要通过写人记事来歌颂助人为乐的精神,而非写景文章,为什么却用了这么多笔墨来写梨花呢?

母亲啊,

你是荷叶,

我是红莲。

心中的雨点来了,

除了你,

谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

——《荷叶·母亲》

象征就是以具体事物去表现某种抽象意义或不便表达的意义的一种文学手法。换言之,象征就是通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的一种表现手法。

在作者笔下,这既是自然界的花:开满枝头,洁白如雪;又是梨花姑娘:助人为乐,充满朝气;还是雷锋同志助人为乐精神的象征:盛开无华,代代相传;也是边疆地区优良民风的体现:朴实热情,知恩图报。

作者通过这四处梨花的描写,一步步推动了情节发展,也由景及人,一步步丰富了梨花的内涵。到最后一处对于梨花的描写更是借助诗歌,将作者的情感推向极致。

可以说,梨花有多美,人心就有多美;梨花有多圣洁,人心就有多圣洁。作者不仅仅在写梨花,更是借梨花,写一类助人为乐的普通人,写一种代代相传的雷锋情。

——象征

课文的标题《驿路梨花》有什么妙处呢?

“梨花”一语双关,既是自然界的梨花,也指梨花姑娘,还是雷锋精神的象征。把人物的心灵美和梨花的自然美,巧妙联系在一起,自然而深刻地表现的文章中心。

作者在西南边陲生活过多年,亲自感受到当地淳朴的民风,尽管这篇文章是虚构的,但字里行间无不闪烁着浓浓的生活气息。作者在谈此文的写作时,曾满含深情地说:“云南边疆民风淳朴,尽管当地的人们没有把学雷锋的口号持在嘴上,但他们却一向有助人为乐的好习俗,好客、热情、关心他人......我经常想起那里许许多多朴实的人和事,我想到了我曾见过的那深山大岭里只是为了方便旅人的小茅屋,默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客、临行前都要为小茅屋做点事的先行者。想到这里,一股无形的力量迫使我立即拿起笔来。”

资料链接

怎么写的(写法):插叙、侧面描写、悬念、

环

环境描写、象征、双关。

写了什么(内容):全文围绕“谁是小茅屋的主人”展开,层层设置悬念和误会,故事情节一波三折,结尾引用“驿路梨花处处开”点明文章主旨:学习和发扬雷锋精神。

一朵鲜花打扮不出美丽的春天,一个人先进总是单枪匹马,众人先进才能移山填海。——雷锋

驿路梨花处处开

作业:

1、把字词抄5遍。

2、运用本文设置悬念的写法,写一个文章开头。

3、完成本课《智慧学习》

有一种花,冰身玉肌却内敛素雅;

有一间屋,难觅主人却干净温暖;

有一些人,古道热肠却质朴无华......

在哀牢山深处,

在人迹罕至的茂密树林里,

一片美丽的梨花掩映着一间小草房,

在那里,

驿

路

梨

花

彭荆风

竟然发生了一件感人至深的故事。

体裁:小说

dongqinglun:

驿路:又叫“驿道”,古时传递政府文书等用的道路,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。

竹篾(

)

喷香(

)

撵走(

)

麂子(

)

修葺(

)

菌子(

)

miè

pèn

niǎn

jǐ

qì

jùn

陡峭(qiào)

露宿(

sù)

略读侧重观其大略,粗略地感知文章的大意。略读时可根据一定的目的或需要,确定阅读重点,其他部分的文字则可以快速阅读。

“两动”:动眼、动脑

“四不”:不出声、不动唇、不指读、不回视

文中出现了哪些人物?他们分别与小茅屋有过什么故事呢?

“我”和老余投宿小茅屋

瑶族老人给小茅屋送米

“我们”修葺小茅屋

哈尼小姑娘照料小茅屋

解放军建造小茅屋

梨花照料小茅屋

瑶族老人借住小茅屋

解放军建造小茅屋

梨花照料小茅屋

哈尼小姑娘照料小茅屋

瑶族老人借住小茅屋

插叙

全文按照时间顺序组织材料,采用的是顺叙;其中瑶族老人借住小茅屋,解放军建造小茅屋和梨花姐妹照料小茅屋,采用的是插叙。

插叙是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

1、在叙事时运用插叙,可使所写的内容更加充实,情节更加完整,人物形象更加丰满,使文章主题更鲜明、更深刻。

2、可以起到补充主要事件或衬托主要人物的作用。

3、可使文章的结构避免呆板、拘谨,使行文起伏多变。

精读课文

寻茅屋之谜

这是个怎样的小茅屋?

一座草顶、竹篾泥墙的小屋出现在梨树林边。屋里漆黑,没有灯,也没有人声。

白木门板上用黑炭写着两个字:“请进!”

一张简陋的大竹床铺着厚厚的稻草。倚在墙边的大竹筒里装满了水,我尝了一口,水清凉可口。

墙上写着几行粗大的字:“屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子。”

茅屋主人的热情、周到、细心。

侧面描写又叫间接描写,是指在文学创作中,作者通过刻画与之相关的其他人物或环境表现所要描写的对象,以使其鲜明突出。

通常情况下,文学作品人物形象的刻画多采用正面描写的手法表现人物的性格特点。但有时恰当地借助一些侧面描写,常常可以起到正面描写很难达到的艺术效果。(正面描写和侧面描写相结合)

文似看山不喜平

谁是小茅屋的主人?

几个悬念?

几次误会?

悬念即读者、观众、听众对文艺作品中人物命运的遭遇、未知情节的发展变化所持有的一种急切期待的心情。

设置悬念可以使故事情节波澜起伏、环环相扣,吸引读者的阅读兴趣,使读者不由自主地进入文章所创设的情境之中。

悬念一:“这是什么人的房子呢?”(第8段)

第一处悬念引出了第一个误会。

误会一:“我”和老余误会小茅屋的主人是瑶族老人。

悬念二:“主人家是谁?”(第17段)

第二处悬念引出了第二个误会

误会二:瑶族老人误会小茅屋的主人是哈尼族小姑娘梨花,并且误认梨花的妹妹为梨花。

悬念三:解放军叔叔为什么要盖房子?(为了方便过路人。)

一群人物,

两个误会,

三处悬念,

环环相扣,

层层递进。

谁是小茅屋的主人?

解放军修建了小茅屋,部队却开走了;梨花接管了小茅屋,最后却远嫁了;哈尼族小姑娘们继续照料小茅屋,但她们却不是修建者;“我”、老余和瑶族老人为小茅屋添草挖沟,尽了主人之责,但我们毕竟是匆匆的过路人。可是即便如此,他们却对小茅屋做了同一件事,大家知道是什么吗?

大家都是小茅屋的主人

大公无私,助人为乐

学习和发扬雷锋精神

找出文中对于梨花的描写。你能说说对这些句子的理解吗?

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“一弯新月升起了,我们借着淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”

——初遇梨林(4、6段)

实写,以自然环境美烘托小屋的不平常;烘托“我”和老余有了希望,得到安慰的心情;也为下文小茅屋的出现做铺垫,以自然环境美烘托物主人的美好心灵。

“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”

——梨花姑娘(24、25段)

这是写人。梨花姑娘要用为人民服务的精神来帮助过路人

,由此,景物的“梨花”和人物的“梨花”联系起来了,突出了梨花纯洁美好的心灵。

这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

——梦中梨花(27段)

日有所思夜有所梦,这里是虚写。作者把花和人自然地结合在一起,表达了对梨花小姑娘助人为乐精神的赞美之情,照应文题的同时也加深了第二次误会,推动情节发展。

我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

——人与梨花(37段)

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花与人交相辉映。赞美梨花姑娘人美心更美。“处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章中心,再次点题,首尾呼应。

小说三要素:人物、环境、故事情节

环境描写的作用

1、点明故事发生的时间、地点和社会背景;

2、渲染某种气氛;

3、烘托人物的某种心情;

4、推动故事情节发展,为下文做铺垫。

这篇小说主要通过写人记事来歌颂助人为乐的精神,而非写景文章,为什么却用了这么多笔墨来写梨花呢?

母亲啊,

你是荷叶,

我是红莲。

心中的雨点来了,

除了你,

谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

——《荷叶·母亲》

象征就是以具体事物去表现某种抽象意义或不便表达的意义的一种文学手法。换言之,象征就是通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的一种表现手法。

在作者笔下,这既是自然界的花:开满枝头,洁白如雪;又是梨花姑娘:助人为乐,充满朝气;还是雷锋同志助人为乐精神的象征:盛开无华,代代相传;也是边疆地区优良民风的体现:朴实热情,知恩图报。

作者通过这四处梨花的描写,一步步推动了情节发展,也由景及人,一步步丰富了梨花的内涵。到最后一处对于梨花的描写更是借助诗歌,将作者的情感推向极致。

可以说,梨花有多美,人心就有多美;梨花有多圣洁,人心就有多圣洁。作者不仅仅在写梨花,更是借梨花,写一类助人为乐的普通人,写一种代代相传的雷锋情。

——象征

课文的标题《驿路梨花》有什么妙处呢?

“梨花”一语双关,既是自然界的梨花,也指梨花姑娘,还是雷锋精神的象征。把人物的心灵美和梨花的自然美,巧妙联系在一起,自然而深刻地表现的文章中心。

作者在西南边陲生活过多年,亲自感受到当地淳朴的民风,尽管这篇文章是虚构的,但字里行间无不闪烁着浓浓的生活气息。作者在谈此文的写作时,曾满含深情地说:“云南边疆民风淳朴,尽管当地的人们没有把学雷锋的口号持在嘴上,但他们却一向有助人为乐的好习俗,好客、热情、关心他人......我经常想起那里许许多多朴实的人和事,我想到了我曾见过的那深山大岭里只是为了方便旅人的小茅屋,默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客、临行前都要为小茅屋做点事的先行者。想到这里,一股无形的力量迫使我立即拿起笔来。”

资料链接

怎么写的(写法):插叙、侧面描写、悬念、

环

环境描写、象征、双关。

写了什么(内容):全文围绕“谁是小茅屋的主人”展开,层层设置悬念和误会,故事情节一波三折,结尾引用“驿路梨花处处开”点明文章主旨:学习和发扬雷锋精神。

一朵鲜花打扮不出美丽的春天,一个人先进总是单枪匹马,众人先进才能移山填海。——雷锋

驿路梨花处处开

作业:

1、把字词抄5遍。

2、运用本文设置悬念的写法,写一个文章开头。

3、完成本课《智慧学习》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读