高中美术鉴赏必修-第7课《是什么使美术作品如此的千姿百态-分析理解美术作品的创作意图》人美版(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中美术鉴赏必修-第7课《是什么使美术作品如此的千姿百态-分析理解美术作品的创作意图》人美版(共55张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2020-07-02 22:25:08 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第7课

分析理解美术作品

的创作意图

是什么使美术作品如此的千姿百态?

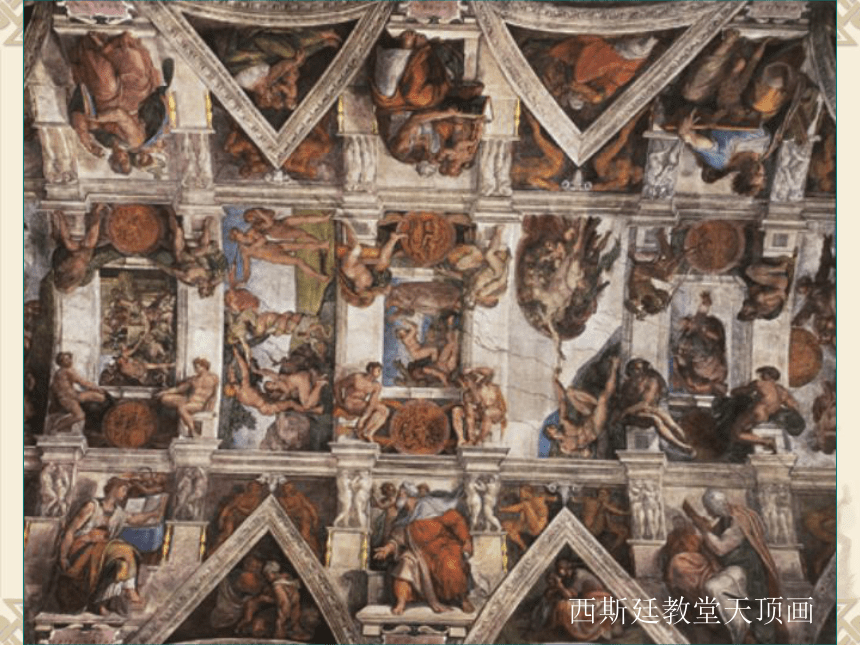

西斯廷教堂天顶画

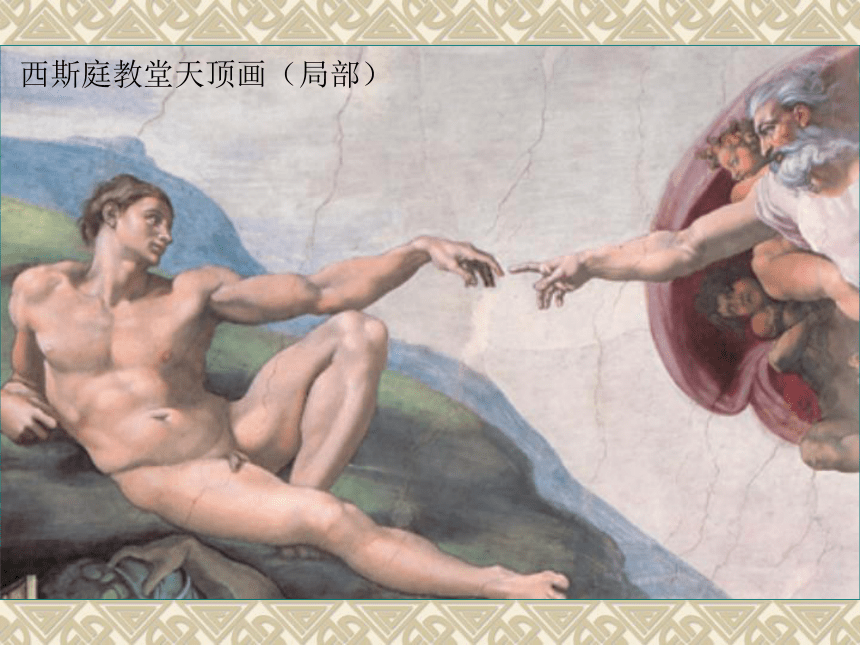

西斯庭教堂天顶画(局部)

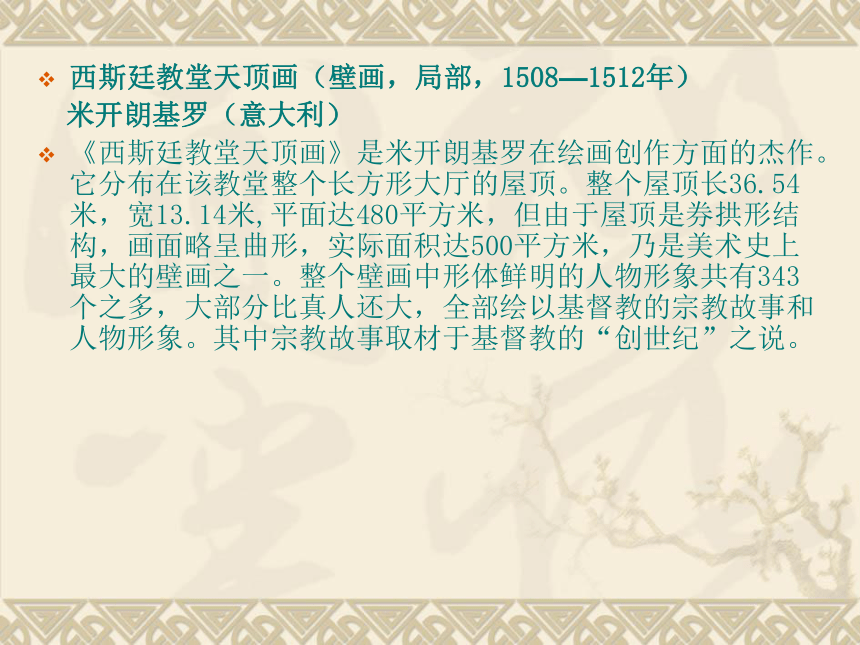

西斯廷教堂天顶画(壁画,局部,1508—1512年)

米开朗基罗(意大利)

《西斯廷教堂天顶画》是米开朗基罗在绘画创作方面的杰作。它分布在该教堂整个长方形大厅的屋顶。整个屋顶长36.54米,宽13.14米,平面达480平方米,但由于屋顶是券拱形结构,画面略呈曲形,实际面积达500平方米,乃是美术史上最大的壁画之一。整个壁画中形体鲜明的人物形象共有343个之多,大部分比真人还大,全部绘以基督教的宗教故事和人物形象。其中宗教故事取材于基督教的“创世纪”之说。

巴尔扎克

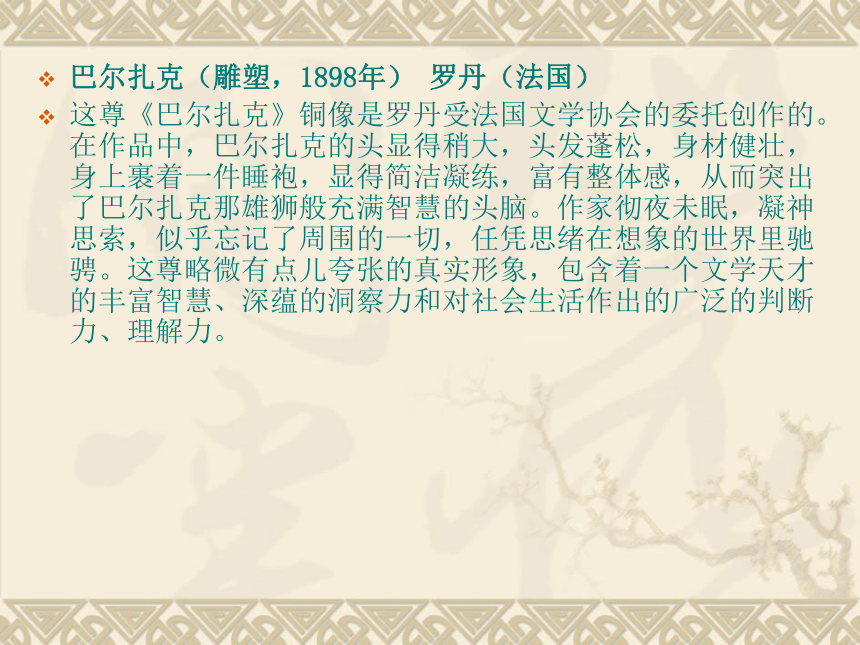

巴尔扎克(雕塑,1898年)

罗丹(法国)

这尊《巴尔扎克》铜像是罗丹受法国文学协会的委托创作的。在作品中,巴尔扎克的头显得稍大,头发蓬松,身材健壮,身上裹着一件睡袍,显得简洁凝练,富有整体感,从而突出了巴尔扎克那雄狮般充满智慧的头脑。作家彻夜未眠,凝神思索,似乎忘记了周围的一切,任凭思绪在想象的世界里驰骋。这尊略微有点儿夸张的真实形象,包含着一个文学天才的丰富智慧、深蕴的洞察力和对社会生活作出的广泛的判断力、理解力。

转战陕北

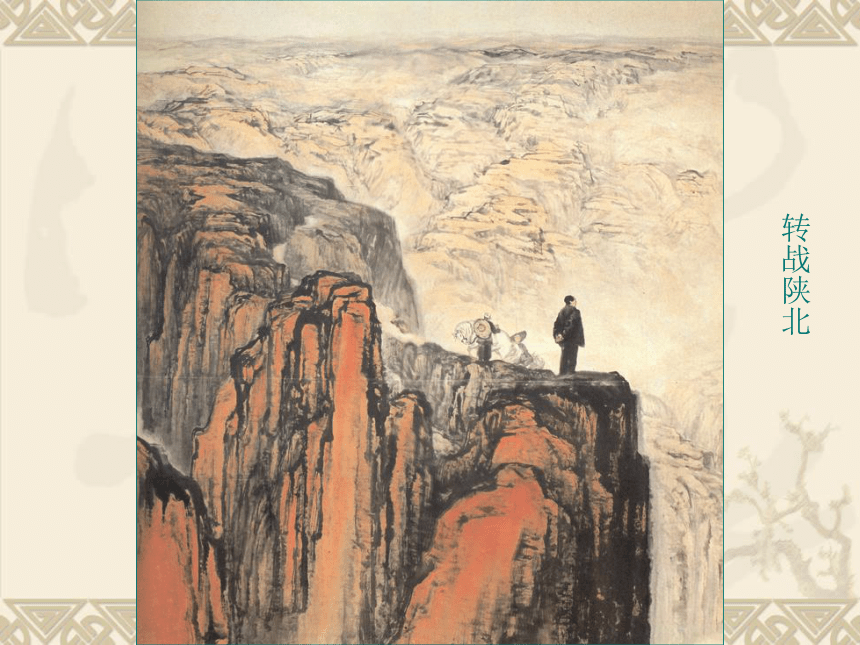

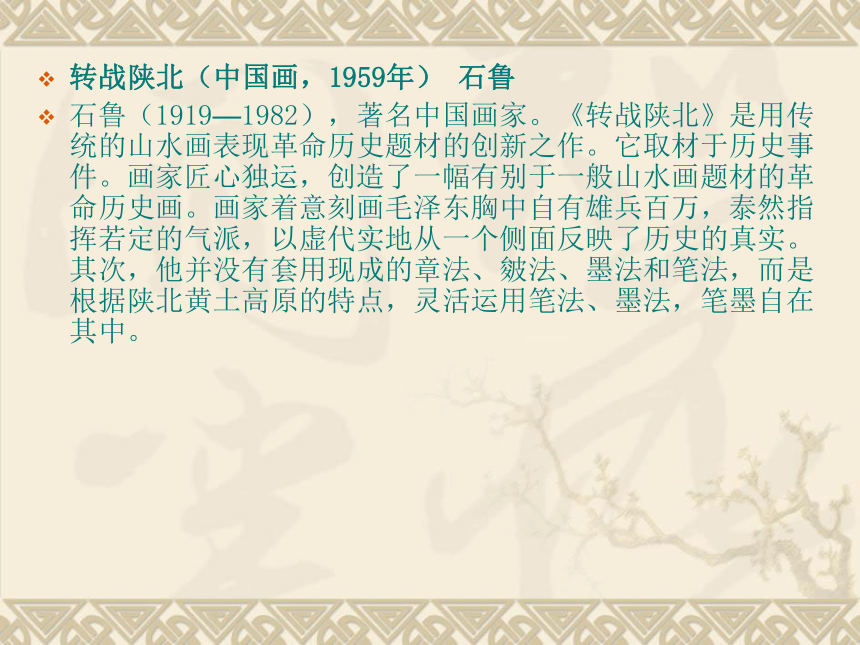

转战陕北(中国画,1959年)

石鲁

石鲁(1919—1982),著名中国画家。《转战陕北》是用传统的山水画表现革命历史题材的创新之作。它取材于历史事件。画家匠心独运,创造了一幅有别于一般山水画题材的革命历史画。画家着意刻画毛泽东胸中自有雄兵百万,泰然指挥若定的气派,以虚代实地从一个侧面反映了历史的真实。其次,他并没有套用现成的章法、皴法、墨法和笔法,而是根据陕北黄土高原的特点,灵活运用笔法、墨法,笔墨自在其中。

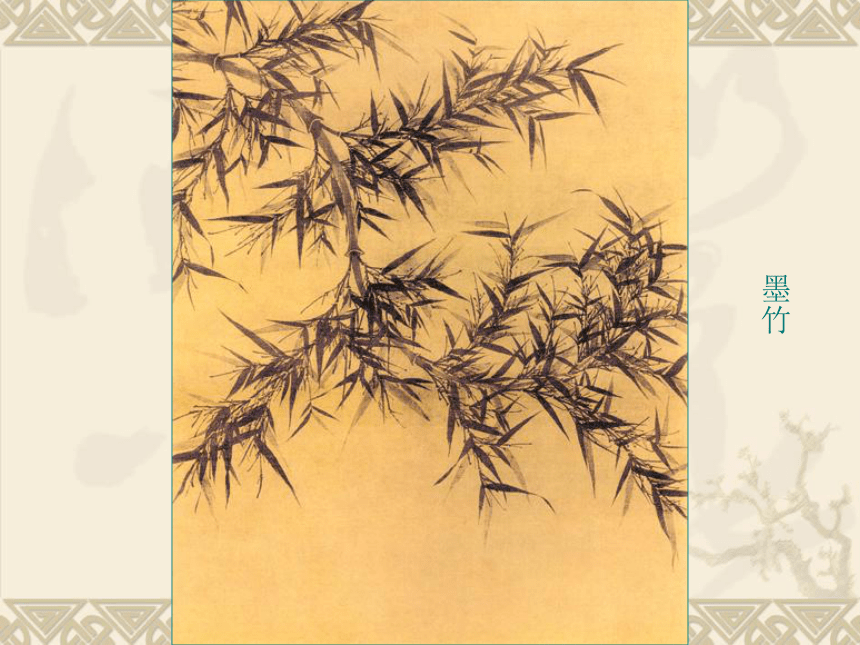

墨竹

墨竹(中国画)

文同(宋)

此图用水墨画倒垂竹枝,竹叶浓淡相间。史传文氏之竹“浓墨为面,淡墨为骨”于此可见。笔法谨严有致,又兼潇洒之态。

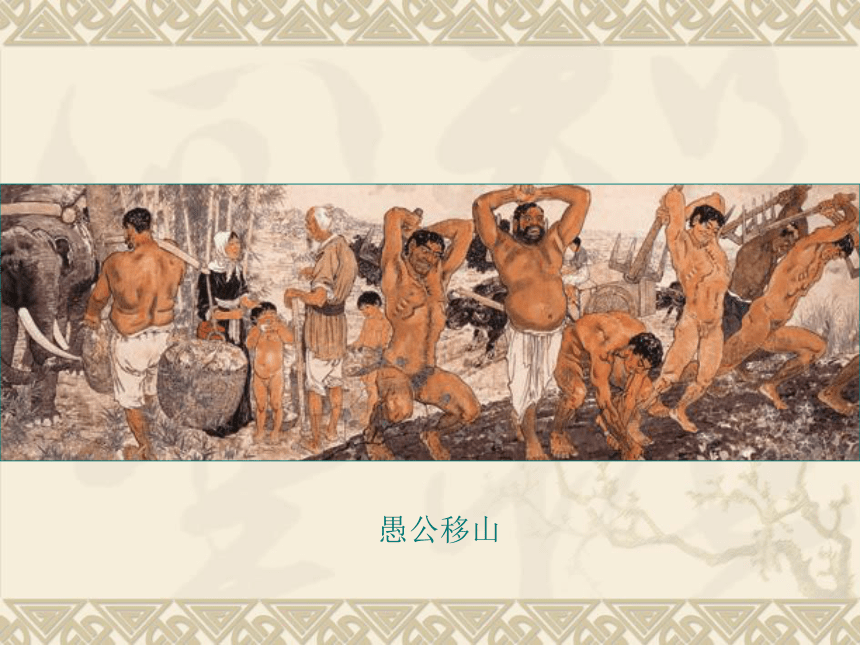

愚公移山

愚公移山(中国画,1940年) 徐悲鸿

1940年4月,徐悲鸿访问印度期间,喜闻国内鄂北大捷,非常高兴,他感到只有团结起来,共同奋斗,积小胜为大胜,才能最后打败日本帝国主义,取得抗日战争的最后胜利。为此,他以中国传统故事“愚公移山”为素材创作了一件作品,以表达他的这种思想,就是这幅《愚公移山》。从这个众所周知的故事可以明确看出徐悲鸿创作此作品的用意。

生日

生日(油画,1915年)

夏加尔(俄国)

马尔克·夏加尔(1887—1985),西方现代派著名代表人物,出生在白俄罗斯维捷布斯克。《生日》是他最典型的作品。描绘他在结婚前一次与他的女友贝拉相会的印象。那天夏加尔生日,贝拉拿着鲜花,步履轻盈地走进画室,他便立即跃起,飞到半空中,转过头来吻她。人物飘飘欲仙,构思颇具幽默感,表达了画家愉快的心情和对美好爱情的赞美。

牛头

牛头(雕塑,1943年)

毕加索(西班牙)

除了绘画外,毕加索还从事多种艺术活动。约从1940年起,他在波伊斯盖鲁普时期产生了新的灵感。他从捡到的骨头、石子等物上获得艺术启发。他利用这些废物做了些小型雕塑,或在上面刻出古典式侧面像。雕塑《牛头》就是那时期的代表作品。《牛头》用的材料全是现成物品,即一个自行车座和一个车把。这些现成品到了他的手里便激发了他的想象力,他巧妙地构思了这一尊《公牛》。

自行车

自行车(装置,1913年)

杜尚(法国)

该作品系杜尚最为著名的作品之一,也是艺术史上最著名的达达艺术作品。杜尚仅在一只平淡无奇的厨房木凳上安放了一只自行车轮,便宣称它为一件艺术作品,并放入艺术展览之中。在20世纪初,这种举动对绝大多数观众来说毫无疑问认为是对艺术的亵渎,在艺术圈里也被讥为玩笑。正是杜尚这一认真的玩笑,掘开了几千年来已建立起来的艺术和审美的堤坝,使艺术、特别是造型艺术,变得如冲出堤坝的洪水,流向所有可能进入的地域。在今天,除去观念上的创举外,这件作品看起来算是杜尚的作品中最有造型情趣的作品之一,已成为现代雕塑经典的作品。

红黄蓝

瓶花

离婚诉

离婚诉(版画,1943年) 古元

古元(1919—1996

),广东中山县人。1938年去延安,生活在解放区的农民中间,与农民群众打成一片,以黑白木刻积极反映当地农民的生活。这段时间的锻炼对他以后艺术的发展具有重要影响,除锻炼了他面对生活的创作能力外,更重要的是培养了他质朴的艺术作风和对民族、民间艺术的热爱和理解。就是在这个时期古元创作出了他的一批重要作品,如《运草》、《羊群》、《冬学》、《选民登记》等。这些作品奠定了古元基本艺术风格,即朴实、自然,在单纯、平易之中包含着很高的艺术技巧。

丛竹图

丛竹图(中国画)

郑燮(清)

郑燮(1693—1765)字克柔,号板桥,江苏兴化人。他能诗善画,一生喜欢画兰花和竹子,尤以画竹著名,是富有革新精神的“扬州画派”(俗称“扬州八怪”)的杰出代表。这幅《丛竹图》是他的代表作之一。此画写一丛墨竹,老干新篁,浓淡相间,重叠错落,疏密有致,劲拔挺秀,老嫩分明。又自作长题于竹枝之间,别有一番情趣。

格尔尼卡

格尔尼卡(油画,1937年)

毕加索(西班牙)

大型油画《格尔尼卡》采取半写实的象征手法,描绘了代表残暴势力的牛、代表善良的马,以及倒毙和呐喊的人民。画面以单纯的黑、白、灰三种颜色组成低沉的调子,渲染悲剧性的气氛,表现战争带给人们的灾难。意义很快超出单纯抗议的范围,成为政治斗争的一种文化示威。

卖血后

卖血后(版画,1948年)

黄新波

黑白木刻《卖血后》创作于1948年,那时广大民众正处于水深火热之中,不少民众靠卖血来养家糊口。作者紧紧抓住了具有普遍意义的社会不幸,运用夸张的手法,表现卖血者在卖血后顿感天旋地转的情景:他双手捂着眼睛,痛苦地张着大口,似在呼号,又像在控诉这万恶的旧社会。熟练的刀法和装饰性的画面处理使这一作品更有表现力。

良民塑像

开国大典

开国大典(油画,1952-1953)

董希文

董希文(1914—1973),浙江绍兴人,是我国当代著名的油画家和美术教育家。油画《开国大典》,是他的代表作。画家大胆地把国家领导人集中在画面的左侧,同时衬以一排顶天立地的大红柱子。画面的右侧集中表现宏大的游行队伍和辽阔的天空,从而突出了开国大典的盛况和宏伟的气势。此外,借鉴了我国传统民间艺术和中国传统的工笔重彩画法,强调色调的单纯与强烈的对比,从而增强了这一具有历史意义的节日气氛。红地毯、红灯笼、红柱子、红旗与蓝天、绿树相呼应;黄色的菊花与金灿灿的灯穗相呼应,使人感到既富丽堂皇又热烈亲切。

《开国大典》的画面结构分析

开国大典的历史照片

怒吼吧,中国

怒吼吧,中国(版画,1935年)李桦

李桦(1907—1994)广东番禺人,中国新兴版画运动的老战士、杰出的版画家和卓越的美术教育家。最具代表性的作品是《怒吼吧,中国》。这幅包孕着民族魂的力作,概括了中华民族在帝国主义的欺凌和压迫下挣扎、觉醒并起而反抗的精神力量:被缚的巨人,铁骨铮铮,正欲拿起匕首,斩断绳索;他大声怒吼,要挣脱束缚,站立起来,投入战斗。这幅小小的木刻好似战鼓,唤起了千百万劳苦大众,在当时具有广泛的影响力和号召力。

伏尔加河上的纤夫

伏尔加河上的纤夫(油画,1870-1873年)

列宾(俄国)

列宾笔下的纤夫们,既是苦难的生活在底层的人们,也是有毅力的强者。画面在辽阔的伏尔加河上展开,11个纤夫犹如一组雕塑群像,被塑造在黄色的底座上,他们的辛勤劳作与宏伟而美丽的伏尔加河形成鲜明的对照。

近卫军临刑的早晨

近卫军临刑的早晨(油画,1881年)

苏里柯夫(俄国)

在这幅画中,画家的意图是描写俄国历史上的改革,揭示人民在历史进程中的苦难,刻画了俄罗斯民族的悲剧,使人们在历史画中体会俄国社会发展的某些哲理。画面以近卫军和亲人们的诀别场面为中心,重点表现了这些发动暴乱的近卫军宁死不屈的精神。

荆轲刺秦王

荆轲刺秦王(画像石,山东嘉祥县武梁祠)

汉

这是山东嘉祥县武梁祠名为《西王母历史故事车骑画像石》中的一小部分。这块画像石的画面共有五层,画面上荆轲与秦王两个主要人物(左侧为荆轲,右侧为秦王)的形象都十分传神,匕首穿透铜柱的细节描写,显然是一种艺术夸张,既渲染了荆轲掷出匕首时所迸发出的力量,又突出了这一场生死搏斗的激烈紧张气氛。

卢昂大教堂

卢昂大教堂

卢昂大教堂(油画,1894年)

莫奈(法国)

莫奈(Claude

Monet,1840—1926)生于巴黎。《卢昂大教堂》体现了莫奈企图真实地捕捉现实的愿望。他在同一地点同时展开数张画布,每块画布只在同一时间画上10-15分钟,每天同一时刻在相同的光线下工作,直到完成,这样每一组画像一个完整的乐章一样构成一个整体。《卢昂大教堂》共画了20幅。这些作品完全成了色彩的交响——物体的结构都消失在这种交响之中。

卢昂大教堂建筑实景

暮色

山水

厄斯·安吉湾

析世鉴

析世鉴(综合材料,1985年)徐冰

徐冰是中国当代著名艺术家。他的大型作品《析世鉴》以版画刻制的语言方式进行印刷,以此追求和返回到版画最初的本质,但同时又把这些“印刷品”置于空间和环境之中,营造出一个多维的艺术空间,从而使作品进入观念的综合表达而非语言的单一表现——这里既有版画的语言,也与雕塑和建筑相关,但更表达了作者对“版画”的本质和概念拓展问题的关注,以及传统文化与当代文化、传统艺术与当代艺术的关系的思考。

L.H.O.O.Q

L.H.O.O.Q(复制品,1919年)

杜尚(法国)

《L.H.O.O.Q》(又称《有胡须的蒙娜丽莎》)是杜尚现成品艺术的又一重要作品。在此之前,他于1917年曾把一个小便池直接拿到展览会上,并题上“R.MUTT”,以《泉》为名展出。这次他采用了同样的手法,但这次他使用的是一个平面的印刷品,他在世界闻名的达·芬奇的《蒙娜丽莎》印刷品上画上胡须,并命名为“L.H.O.O.Q”而成为他自己的作品。其意图是多方面的:既是对人们普遍审美观的嘲讽,又是对传统艺术的反叛;既是颠覆了传统的艺术观,又重新解释了艺术与现实的关系。

地罡

第三国际纪念碑模型

伞

第7课

分析理解美术作品

的创作意图

是什么使美术作品如此的千姿百态?

西斯廷教堂天顶画

西斯庭教堂天顶画(局部)

西斯廷教堂天顶画(壁画,局部,1508—1512年)

米开朗基罗(意大利)

《西斯廷教堂天顶画》是米开朗基罗在绘画创作方面的杰作。它分布在该教堂整个长方形大厅的屋顶。整个屋顶长36.54米,宽13.14米,平面达480平方米,但由于屋顶是券拱形结构,画面略呈曲形,实际面积达500平方米,乃是美术史上最大的壁画之一。整个壁画中形体鲜明的人物形象共有343个之多,大部分比真人还大,全部绘以基督教的宗教故事和人物形象。其中宗教故事取材于基督教的“创世纪”之说。

巴尔扎克

巴尔扎克(雕塑,1898年)

罗丹(法国)

这尊《巴尔扎克》铜像是罗丹受法国文学协会的委托创作的。在作品中,巴尔扎克的头显得稍大,头发蓬松,身材健壮,身上裹着一件睡袍,显得简洁凝练,富有整体感,从而突出了巴尔扎克那雄狮般充满智慧的头脑。作家彻夜未眠,凝神思索,似乎忘记了周围的一切,任凭思绪在想象的世界里驰骋。这尊略微有点儿夸张的真实形象,包含着一个文学天才的丰富智慧、深蕴的洞察力和对社会生活作出的广泛的判断力、理解力。

转战陕北

转战陕北(中国画,1959年)

石鲁

石鲁(1919—1982),著名中国画家。《转战陕北》是用传统的山水画表现革命历史题材的创新之作。它取材于历史事件。画家匠心独运,创造了一幅有别于一般山水画题材的革命历史画。画家着意刻画毛泽东胸中自有雄兵百万,泰然指挥若定的气派,以虚代实地从一个侧面反映了历史的真实。其次,他并没有套用现成的章法、皴法、墨法和笔法,而是根据陕北黄土高原的特点,灵活运用笔法、墨法,笔墨自在其中。

墨竹

墨竹(中国画)

文同(宋)

此图用水墨画倒垂竹枝,竹叶浓淡相间。史传文氏之竹“浓墨为面,淡墨为骨”于此可见。笔法谨严有致,又兼潇洒之态。

愚公移山

愚公移山(中国画,1940年) 徐悲鸿

1940年4月,徐悲鸿访问印度期间,喜闻国内鄂北大捷,非常高兴,他感到只有团结起来,共同奋斗,积小胜为大胜,才能最后打败日本帝国主义,取得抗日战争的最后胜利。为此,他以中国传统故事“愚公移山”为素材创作了一件作品,以表达他的这种思想,就是这幅《愚公移山》。从这个众所周知的故事可以明确看出徐悲鸿创作此作品的用意。

生日

生日(油画,1915年)

夏加尔(俄国)

马尔克·夏加尔(1887—1985),西方现代派著名代表人物,出生在白俄罗斯维捷布斯克。《生日》是他最典型的作品。描绘他在结婚前一次与他的女友贝拉相会的印象。那天夏加尔生日,贝拉拿着鲜花,步履轻盈地走进画室,他便立即跃起,飞到半空中,转过头来吻她。人物飘飘欲仙,构思颇具幽默感,表达了画家愉快的心情和对美好爱情的赞美。

牛头

牛头(雕塑,1943年)

毕加索(西班牙)

除了绘画外,毕加索还从事多种艺术活动。约从1940年起,他在波伊斯盖鲁普时期产生了新的灵感。他从捡到的骨头、石子等物上获得艺术启发。他利用这些废物做了些小型雕塑,或在上面刻出古典式侧面像。雕塑《牛头》就是那时期的代表作品。《牛头》用的材料全是现成物品,即一个自行车座和一个车把。这些现成品到了他的手里便激发了他的想象力,他巧妙地构思了这一尊《公牛》。

自行车

自行车(装置,1913年)

杜尚(法国)

该作品系杜尚最为著名的作品之一,也是艺术史上最著名的达达艺术作品。杜尚仅在一只平淡无奇的厨房木凳上安放了一只自行车轮,便宣称它为一件艺术作品,并放入艺术展览之中。在20世纪初,这种举动对绝大多数观众来说毫无疑问认为是对艺术的亵渎,在艺术圈里也被讥为玩笑。正是杜尚这一认真的玩笑,掘开了几千年来已建立起来的艺术和审美的堤坝,使艺术、特别是造型艺术,变得如冲出堤坝的洪水,流向所有可能进入的地域。在今天,除去观念上的创举外,这件作品看起来算是杜尚的作品中最有造型情趣的作品之一,已成为现代雕塑经典的作品。

红黄蓝

瓶花

离婚诉

离婚诉(版画,1943年) 古元

古元(1919—1996

),广东中山县人。1938年去延安,生活在解放区的农民中间,与农民群众打成一片,以黑白木刻积极反映当地农民的生活。这段时间的锻炼对他以后艺术的发展具有重要影响,除锻炼了他面对生活的创作能力外,更重要的是培养了他质朴的艺术作风和对民族、民间艺术的热爱和理解。就是在这个时期古元创作出了他的一批重要作品,如《运草》、《羊群》、《冬学》、《选民登记》等。这些作品奠定了古元基本艺术风格,即朴实、自然,在单纯、平易之中包含着很高的艺术技巧。

丛竹图

丛竹图(中国画)

郑燮(清)

郑燮(1693—1765)字克柔,号板桥,江苏兴化人。他能诗善画,一生喜欢画兰花和竹子,尤以画竹著名,是富有革新精神的“扬州画派”(俗称“扬州八怪”)的杰出代表。这幅《丛竹图》是他的代表作之一。此画写一丛墨竹,老干新篁,浓淡相间,重叠错落,疏密有致,劲拔挺秀,老嫩分明。又自作长题于竹枝之间,别有一番情趣。

格尔尼卡

格尔尼卡(油画,1937年)

毕加索(西班牙)

大型油画《格尔尼卡》采取半写实的象征手法,描绘了代表残暴势力的牛、代表善良的马,以及倒毙和呐喊的人民。画面以单纯的黑、白、灰三种颜色组成低沉的调子,渲染悲剧性的气氛,表现战争带给人们的灾难。意义很快超出单纯抗议的范围,成为政治斗争的一种文化示威。

卖血后

卖血后(版画,1948年)

黄新波

黑白木刻《卖血后》创作于1948年,那时广大民众正处于水深火热之中,不少民众靠卖血来养家糊口。作者紧紧抓住了具有普遍意义的社会不幸,运用夸张的手法,表现卖血者在卖血后顿感天旋地转的情景:他双手捂着眼睛,痛苦地张着大口,似在呼号,又像在控诉这万恶的旧社会。熟练的刀法和装饰性的画面处理使这一作品更有表现力。

良民塑像

开国大典

开国大典(油画,1952-1953)

董希文

董希文(1914—1973),浙江绍兴人,是我国当代著名的油画家和美术教育家。油画《开国大典》,是他的代表作。画家大胆地把国家领导人集中在画面的左侧,同时衬以一排顶天立地的大红柱子。画面的右侧集中表现宏大的游行队伍和辽阔的天空,从而突出了开国大典的盛况和宏伟的气势。此外,借鉴了我国传统民间艺术和中国传统的工笔重彩画法,强调色调的单纯与强烈的对比,从而增强了这一具有历史意义的节日气氛。红地毯、红灯笼、红柱子、红旗与蓝天、绿树相呼应;黄色的菊花与金灿灿的灯穗相呼应,使人感到既富丽堂皇又热烈亲切。

《开国大典》的画面结构分析

开国大典的历史照片

怒吼吧,中国

怒吼吧,中国(版画,1935年)李桦

李桦(1907—1994)广东番禺人,中国新兴版画运动的老战士、杰出的版画家和卓越的美术教育家。最具代表性的作品是《怒吼吧,中国》。这幅包孕着民族魂的力作,概括了中华民族在帝国主义的欺凌和压迫下挣扎、觉醒并起而反抗的精神力量:被缚的巨人,铁骨铮铮,正欲拿起匕首,斩断绳索;他大声怒吼,要挣脱束缚,站立起来,投入战斗。这幅小小的木刻好似战鼓,唤起了千百万劳苦大众,在当时具有广泛的影响力和号召力。

伏尔加河上的纤夫

伏尔加河上的纤夫(油画,1870-1873年)

列宾(俄国)

列宾笔下的纤夫们,既是苦难的生活在底层的人们,也是有毅力的强者。画面在辽阔的伏尔加河上展开,11个纤夫犹如一组雕塑群像,被塑造在黄色的底座上,他们的辛勤劳作与宏伟而美丽的伏尔加河形成鲜明的对照。

近卫军临刑的早晨

近卫军临刑的早晨(油画,1881年)

苏里柯夫(俄国)

在这幅画中,画家的意图是描写俄国历史上的改革,揭示人民在历史进程中的苦难,刻画了俄罗斯民族的悲剧,使人们在历史画中体会俄国社会发展的某些哲理。画面以近卫军和亲人们的诀别场面为中心,重点表现了这些发动暴乱的近卫军宁死不屈的精神。

荆轲刺秦王

荆轲刺秦王(画像石,山东嘉祥县武梁祠)

汉

这是山东嘉祥县武梁祠名为《西王母历史故事车骑画像石》中的一小部分。这块画像石的画面共有五层,画面上荆轲与秦王两个主要人物(左侧为荆轲,右侧为秦王)的形象都十分传神,匕首穿透铜柱的细节描写,显然是一种艺术夸张,既渲染了荆轲掷出匕首时所迸发出的力量,又突出了这一场生死搏斗的激烈紧张气氛。

卢昂大教堂

卢昂大教堂

卢昂大教堂(油画,1894年)

莫奈(法国)

莫奈(Claude

Monet,1840—1926)生于巴黎。《卢昂大教堂》体现了莫奈企图真实地捕捉现实的愿望。他在同一地点同时展开数张画布,每块画布只在同一时间画上10-15分钟,每天同一时刻在相同的光线下工作,直到完成,这样每一组画像一个完整的乐章一样构成一个整体。《卢昂大教堂》共画了20幅。这些作品完全成了色彩的交响——物体的结构都消失在这种交响之中。

卢昂大教堂建筑实景

暮色

山水

厄斯·安吉湾

析世鉴

析世鉴(综合材料,1985年)徐冰

徐冰是中国当代著名艺术家。他的大型作品《析世鉴》以版画刻制的语言方式进行印刷,以此追求和返回到版画最初的本质,但同时又把这些“印刷品”置于空间和环境之中,营造出一个多维的艺术空间,从而使作品进入观念的综合表达而非语言的单一表现——这里既有版画的语言,也与雕塑和建筑相关,但更表达了作者对“版画”的本质和概念拓展问题的关注,以及传统文化与当代文化、传统艺术与当代艺术的关系的思考。

L.H.O.O.Q

L.H.O.O.Q(复制品,1919年)

杜尚(法国)

《L.H.O.O.Q》(又称《有胡须的蒙娜丽莎》)是杜尚现成品艺术的又一重要作品。在此之前,他于1917年曾把一个小便池直接拿到展览会上,并题上“R.MUTT”,以《泉》为名展出。这次他采用了同样的手法,但这次他使用的是一个平面的印刷品,他在世界闻名的达·芬奇的《蒙娜丽莎》印刷品上画上胡须,并命名为“L.H.O.O.Q”而成为他自己的作品。其意图是多方面的:既是对人们普遍审美观的嘲讽,又是对传统艺术的反叛;既是颠覆了传统的艺术观,又重新解释了艺术与现实的关系。

地罡

第三国际纪念碑模型

伞

同课章节目录

- 第一课 培养审美的眼睛--美术鉴赏及其意义

- 第二课 美术家是如何进行表达的--美术作品的艺术语言

- 第三课 如实地再现客观世界--走进具象艺术

- 第四课 对客观世界的主观表达--走进意象艺术

- 第五课 美术作品可以什么都不像吗--走进抽象艺术

- 第六课 漂亮是美术鉴赏的标准吗--艺术美和形式美

- 第七课 是什么使美术的作品如此的千姿百态--分析理解美术作品的创作意图

- 第八课 所有的美术作品都一样重要吗--美术作品的意义与价值判断

- 第九课 形神兼备 迁想妙得--中国古代绘画撷英

- 第十课 人类生活得真实再现--外国古代绘画撷英

- 第十一课 感受中国古代恢弘的雕塑群--中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑

- 第十二课 理想与现实的凝结--外国雕塑撷英

- 第十三课 新艺术的实验-西方现代艺术

- 第十四课 百花齐放 推陈出新--中国现代美术

- 第十五课 民族文化的瑰宝--辉煌的中国古代工艺美术

- 第十六课 美在民间永不朽--中国民间美术

- 第十七课 用心体味建筑之美--探寻建筑艺术的特点

- 第十八课 凝固的音乐--漫步中外建筑艺术

- 第十九课 不到园林怎知春色如许--漫步中外园林艺术

- 第二十课 关注当今城市建设--城市建设开发与古建筑的保护