专题复习:洋务运动与晚清工业化 高考三轮冲刺学案

文档属性

| 名称 | 专题复习:洋务运动与晚清工业化 高考三轮冲刺学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 175.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-04 12:59:16 | ||

图片预览

文档简介

洋务运动与晚清工业化

洋务运动历来是高考的高频考点,围绕洋务运动不断的展开研究和探讨是高考复习的一个重点内容。洋务运动有很多的名目:“同治中兴”

“同光新政”

“自强新政”

“地主阶级自救运动”等等。海外学者多称其为“自强新政”

重在强调其是在外国列强侵略下所作出的回应。洋务运动发生在19世纪60年代,当时的社会既可以说是内忧外患

又可以说是“中外和好”;“内忧外患”是指洋务运动发生时,清政府

面临着严重的民族危机。西方资本主义国家从十五世纪开始,经历了新航路开辟、文艺复兴、宗教改革、资产阶级革命、工业革命后,资本主义世界体系初步形成,迫切需要扩大国际市场。他们通过枪弹炮火打开中国的大门,侵夺中国的领土和践踏中国的主权。在这种内忧外患的背景下,洋务运动在晚清兴起。

从开平煤矿看晚清工业化进程

开平煤矿的兴起

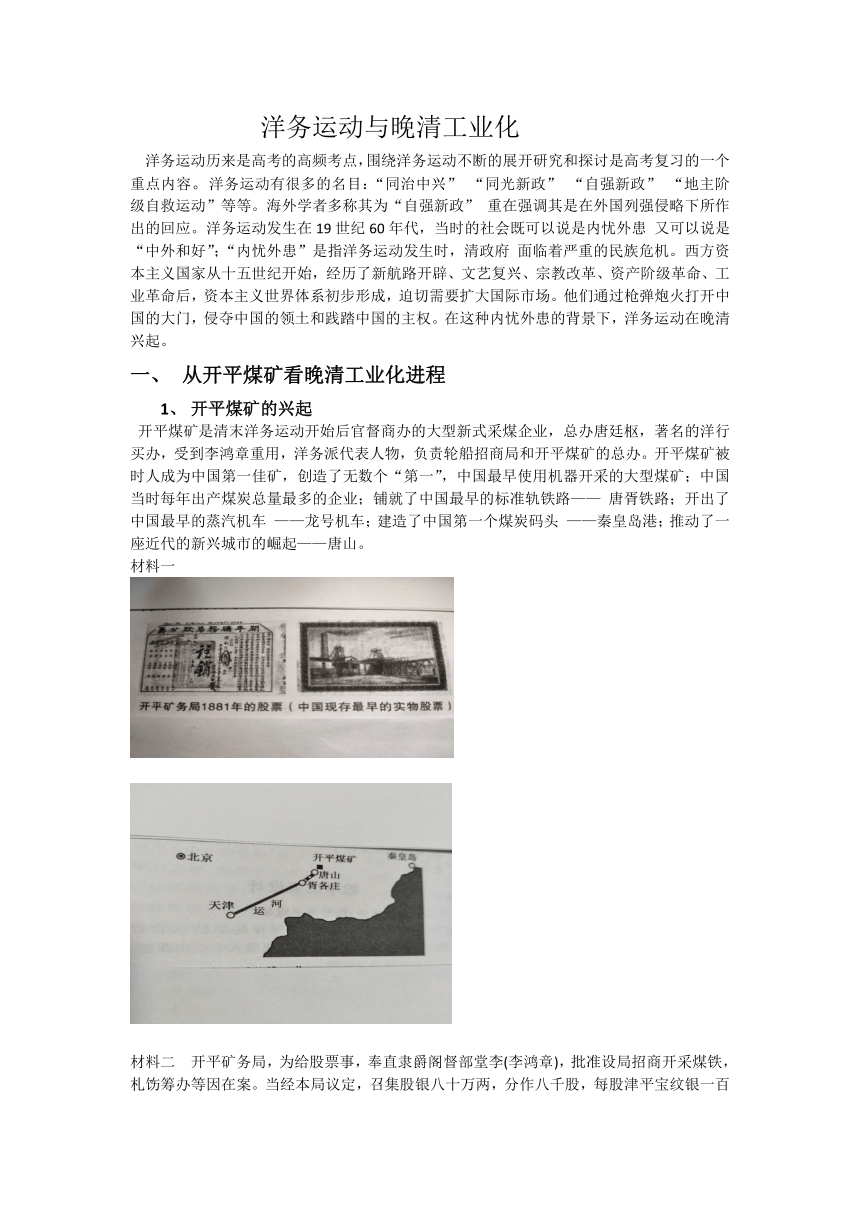

开平煤矿是清末洋务运动开始后官督商办的大型新式采煤企业,总办唐廷枢,著名的洋行买办,受到李鸿章重用,洋务派代表人物,负责轮船招商局和开平煤矿的总办。开平煤矿被时人成为中国第一佳矿,创造了无数个“第一”,中国最早使用机器开采的大型煤矿;中国当时每年出产煤炭总量最多的企业;铺就了中国最早的标准轨铁路——

唐胥铁路;开出了中国最早的蒸汽机车

——龙号机车;建造了中国第一个煤炭码头

——秦皇岛港;推动了一座近代的新兴城市的崛起——唐山。

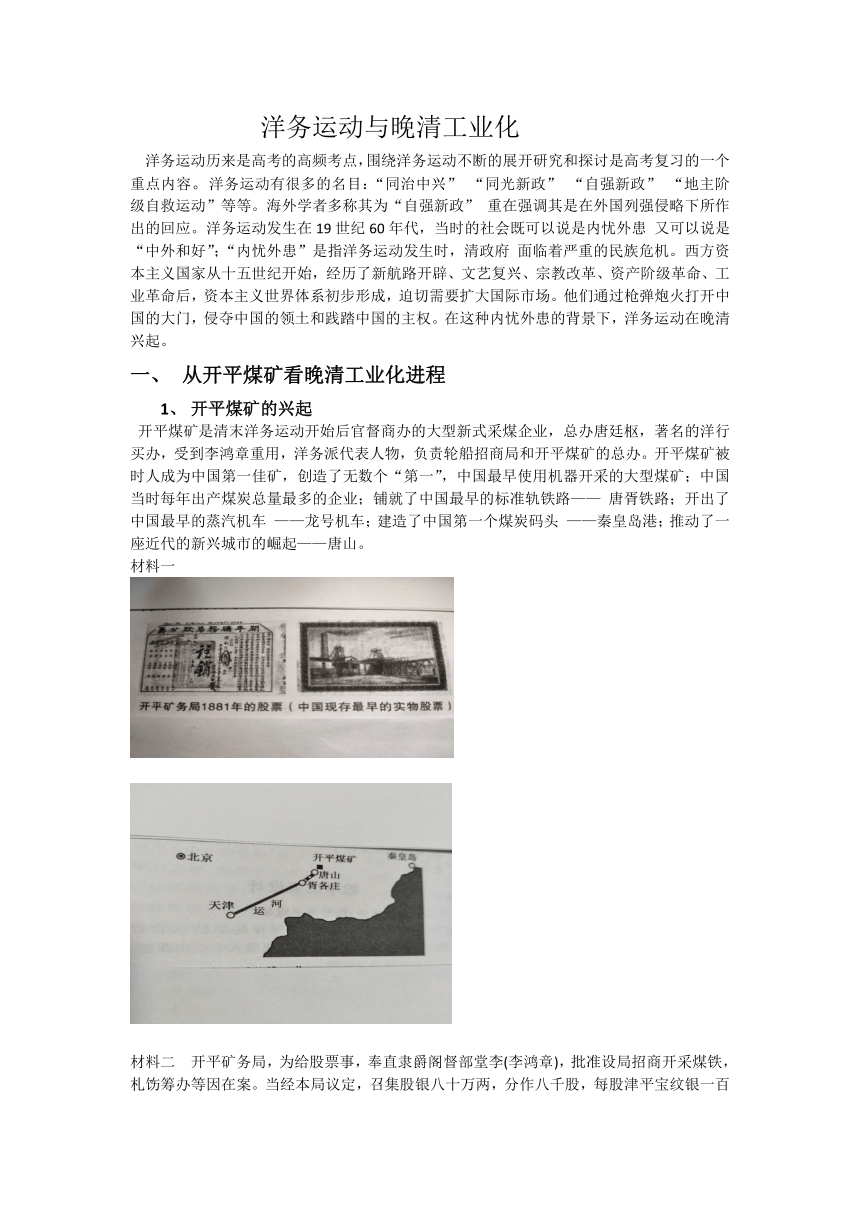

材料一

材料二

开平矿务局,为给股票事,奉直隶爵阁督部堂李(李鸿章),批准设局招商开采煤铁,札饬筹办等因在案。当经本局议定,召集股银八十万两,分作八千股,每股津平宝纹银一百两,一股至千股皆可附搭……

问题:结合社会背景,从上述图文材料你获得哪些重要信息?请说明理由

2、开平煤矿的曲折发展:时人评析官办企业

材料三

唐廷枢在筹备开平煤矿时说:尽取天地之利、济民生日用之需、寰中之宝藏已兴,海外之漏卮渐塞,诚属富强要术、远大宏猷

——摘編自《中国近代工业史资料》

材料四

张謇在民国担任农商总长时、他认为原来的晚清官办企业因为“无导民兴业之心,卒之糜费而乏效果”他认为今后“凡隶属于本部(农商部)之官业,概行停罢,悉听民办

——摘编自《张謇全集》

材料五

倭仁等人指责洋务派是“虚耗国帑”和“便于浮冒”,他认为开办官办企业会导致“机器渐行,则失业者众……其害不能言矣”。他们反对洋务派开采矿藏,修筑铁路等措施,认为这些措施会“便利外国侵略”,“妨碍小民生计”,甚至认为开矿修路,会“震动地脉”“破坏风水,”要求“永远禁止”

——摘编自姜锋《洋务运动研究的回顾》

根据以上材料思考

(1)这三类人分别是如何看待晚清时期创办的官办企业?

(2)思考为什么对官办企业的评价会如此不同。

(3)结合晚清时期的社会背景,你如何看待洋务派的官办企业?

(4)为何中英两国的工业化进程会如此不同?

(5)

1881年投产的开平煤矿是中国第一个使用机械开采的煤矿,其章程规定:“进出煤铁银钱数目,每日有流水簿,每月有小结,每年有总结,(股东)可以随时查核。”这说明开平煤矿(

)

A.标志着中国近代工业的起步

B.产品主要远销国外,达到分洋利的目的

C.引进西方管理模式,采用中外合资经营的方式

D.具有近代企业制度的某些特点

(6)开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减为1钱。这一举措(

A

)

A.增强了洋务派兴办矿业的信心

B.加强了对开平煤矿的管理

C.摆脱了列强对煤矿业的控制

D.保证了煤矿业稳健发展

3、开平煤矿的结局:矿权丢失

材料一

1900年,帝国主义分子勾结了中国封建官僚,用尽了欺骗和暴力的手段,把开采多年的开平煤矿侵夺到手,开20世纪初中国许多矿山权益丧失的先例。

——摘编自熊性美、阎光华《开滦煤矿矿权史料》

材料二

在1895年之后短短几年时间,外国资本像钱塘江大潮一样涌进中国……贯通南北的两条铁路干线迅速分段动工,开平煤矿、汉冶萍公司等矿产资源很快获得开发……外国资本

对中国发展做出了巨大贡献……我们不能说这就是经济侵略,这只是资本凭着本性寻找利润空间和价格洼地。

——摘编自马勇《重新认识近代中国两大主题

外国资本和中国资产阶级》

材料三

李鸿章所办商务,无一成效可睹者,无他,官督商办一语累之而已。

——摘编自梁启超《李鸿章传》

材料四

内有“张翼当日不过一局员,而胡华(胡佛)者一外国之商旅耳。以国家之土地产业,如听其私相授受,而朝廷无如之何,则群起效尤,尚复何所顾忌?......不特为环球所希闻,抑且为万邦所腾笑”等语。

——摘编自袁世凯《请饬外务部督饬张翼迅速收回矿产折》

问题:材料分别从哪些角度对开平煤矿的股权丢失原因进行了分析?

二、洋务运动中洋务派和清政府的作用

1、清政府在洋务运动中的作用:从轮船招商局的发展历程看清政府的作用

(一)万事开头难

1872年,李鸿章筹划创办中国第一家民用轮船航运企业——轮船招商局。由于政府财政困难,他打算采用在“官”的领导下,以“商”为主体去具体操办的方式运营。计划从民间筹资100万两……但是“招股年余,无人过问”口

(二)初战告捷

李鸿章只得从天津练饷钱中拨出20万串,先行购买轮船3艘,这才解了招商局的燃眉之急。同时李鸿章奏请朝廷“准其兼运漕粮,有专门的生意,不至于为洋商排挤”。之后又延揽了当时著名的买办唐廷枢和徐润入局,经过整顿后,成功地筹集到了47.6万两资金。不到一年的时间扭亏为盈。三年后,原本赚得顺手的洋行竟变得无利可图。

(三)再经“跌价风潮”

为了击垮招商局,美国旗昌轮船公司首先使出了一个杀手锏:大幅度降低运费吸引乘客。于是出现了这样一幕:旗昌轮船上乘客挤成一团,而轮船招商局船上的乘客却廖若星辰。即使如此,这很少的几个乘客还不断抱怨自己没挤上旗昌轮船,吃了亏。轮船局的生意大跌,怎么办?招商局采取了“以牙还牙”的方式-——即采取降半价的办法对付。李鸿章奏请政府“加拨漕粮运输“”

“嗣后沿海沿江各省遇有运输官物应需轮船装运者统归局船照章承运”

.又请奏政府允许招商局缓缴3年官款利息。

(四)小鱼吃大鱼

1876年旗昌最终陷入困境,决定把公司卖给轮船招商局,开价为220万两白银,但当时的招商局全部资本额仅有75万两。经过多次洽谈,最终轮船招商局以分期付款的方式买下旗昌。其中请奏朝廷100万两,分十年免息归还。1881年,招商局还清所有的欠款。1883年,招商局的资本总额增加到533万多两。与外商怡和、太古“三分天下”

(五)招商局的效应

招商局开办后,要消耗大量燃料,于是刺激了煤矿开采业的发展……燃料问题解决后,进一步又要解决原料问题,于是有各种有色金属矿厂的开办,又产生陆上运输的问题,于是导致了铁路的建筑。因铁路的修建,需要大量优质钢材,于是1889年筹办汉阳铁厂……从1882年到1887年,在《申报》上刊载过股票买卖价格的共有36家企业,它们是近代中国第一批股份制企业。时人评论说:“招商局开其端,一人倡之,众人和之,不数年间,风气为之大开,公司因之云集。虽其中亦有成与不成之分,然其一变从前狭隘之规则”

(六)招商局的发展停滞

1885年后,招商局的发展处于停滞状态,而外商怡和、太古的船数则不断增加,招商局逐渐失去了中国水域轮船航运业的统治地位。招商局的发展处于停滞状态。

当19世纪80年代中外关系出现危机时,李鸿章无法维持他先前保护商人利益的政策。因此,一方面官僚干预增加,另一方面商人减少对这类企业的支持,导致这些原來由官方扶助的企业成功之路便到此中止。1885年后,原来官督商办的模式已不再有效。

虽然招商局曾一度享有优势,1884年至1885年的中法战争后,它的利润未有再投资在技术改良方面。公司在它的下一个发展阶段(1885—1902年),继续清还它的债务,向不断苛索的朝廷报效大量的金钱,以及投资在其他企业。

问题:如何评价清政府在洋务运动中的双重作用

2、晚清工业化的进程对于我们今天的现代化建设的启示

材料

1889年,两广总督张之洞从英国预购炼铁机炉,有人提醒先要确定煤、铁质地才能配置合适的机炉,张之洞认为不必“先觅煤、铁而后购机炉”。张之洞调任湖广总督,购得大冶铁矿,开始筹建汉阳铁厂,由于找不到合适的煤,耗费六年时间和巨资,仍未能炼出合格的钢铁。盛宣怀接手后,招商股银200万两,并开办萍乡煤矿,但由于原来定购的机炉不适用,依然未能炼出好钢,只得贷款改装设备,才获得成功。通过克服种种困难,汉阳铁厂成为中国第一家大型的近代化钢铁企业,1949年后收归国有。

——摘编自陈真等编《中国近代工业史资料》等

材料提供了一个中国近代企业发展的案例,蕴含了现代化的诸多启示,从材料中提炼一个启示,并结合所学的中国近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

三、客观评价洋务运动在晚清近代化中的作用

材料一

蒋廷黻认为:“曾国藩诸人虽向近代化的方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民族。”

材料二

赵福帅在《江南制造总局仿制末路》一文中这样剖析洋务运动失败的原因:晚清中国不但枪炮落后西方,政治文化同样不如。彼时的中国不仅缺少洋枪洋炮,更缺少产生洋枪洋炮的工业基础,社会秩序、理性精神…

清政府在头10年有能力为招商局提供强力的支持,但1880年后,它不但无法为同类企业提供类似的资助,亦不能维持对招商局的支持。当海防的需要上升,李氏决定将招商局的资源转投北洋舰队及其他事业,他甚至在1885年8月将局内的船务人员调往北洋舰队。中国推行现代化的弱点定必归咎于国防的需要及财政紧绌。然而,官僚政府的祸害亦复如是。

问题,依据材料结合所学知识归纳洋务运动失败的原因

材料三

洋务新政的主要目的是“强兵”,但这里活动内容的实效和意义已远远超出了洋务派主观目的的范围。…其最大的意义并不是产生了“强兵”的效用,而是在古老的封建主义的“体”上撕开了一道口子,开动了现代化的这辆列车。

——摘編自汪林茂《层次递进的晚清三次新政》

材料四

从清政府自身的角度看,洋务运动是一场自救运动,

从社会发展的角度看,洋务运动则是一次较低层次的近代化运动,

这也意味着长期适应于农业社会和自然经济的中国传统文化,必须努力适应刚刚起步不久的资本主义工业社会和商品经济的要求

——摘编自《张岂之中国历史五十讲》

四、多角度看中体西用思想的影响

“中学为体,西学为用”是洋务派的指导思想,张之洞在《劝学篇》中全面阐发了“中学为体,西学为用"的思想。“中体”是指以孔孟之道为核心的儒家学说,“西学"是指近代西方的先进科技,“西学”为“中体"服务。它是封建主义文化和西方资本主义文化结合的产物,对近代中国的政治思想产生过较大影响。早期对于冲破封建顽固派的阻挠,引进西方自然科学,促进中国工业、军事的近代化和新式教育的产生发挥过积极作用,后期成为清统治者对抗资产阶级维新和资产阶级革命的思想武器。

(1)中体西用思想起到了解放思想的作用。中体西用的合法化打破了中学的一统天下,使中国落后封闭僵化的局面得以改观。随着西学范围的不断扩大,西学为用的主张不再被视为离经叛道。随着洋务运动的开展,在学习西方器物的同时,也间或渗入了西方政治制度和法律制度的内容,这就使向西方学习由低层次向高层次发展。中体西用的集大成者张之洞将中体西用论发展成"整顿中法,仿行西法"并提出“以仿西法为主”;以康梁为代表的资产阶级维新派将中体西用发展为变法维新,要求实行君主立宪制度;以孙中山为代表的资产阶级革命派,也受到中体西用论的影响,开始向西方学习,寻求救国救民的方略。他们突破了中体西用论,主张仿效欧美资产阶级革命,用暴力革命推翻满清王朝,建立资产阶级共和国。

(2)中体西用思想起了强化民族整合性的作用。在当时,中体西用原则所包含的中国意识是团结爱国者的旗帜,它号召着人们加强民族团结,抵抗侵略,保卫中华。在当时,虽然少数人曾对中体西用这一文化原则整体上的正确性有过疑虑,但是从未有人对其中所包含的民族性提出过怀疑。相反,每当涉及中国的命运和中国在世界中的位置时,人们总不免提起中体西用。没有“中体”作为纽带,中国文化难以为继。(3)中体西用启示学习外国必须结合本国实际。洋务运动后,拒绝学习外国的盲目排外思想固然没有市场了,而全盘西化的主张,也被多数人所否定。结合本国实际学习外国的东西,已经逐渐成为人们遵循的法则。维新派在主张君主立宪的同时,也提出“保国保种保教”的口号;,孙中山提出的三民主义,一方面吸收了西方的政治理论,另一方面又结合当时中国的实际,提出了民生主义(即平均地权)。尽管维新运动和辛亥革命因种种原因失败了,但是维新派和孙中山对怎样学习外国的探索是可取的。总之,中体西用是中国在特定历史环境下为寻求中国出路的文化自救方案和关于如何向西方学习的战略思考,“在封建专制统治和顽固守旧思想占据主导地位的历史条件下,中体西用是当时可行的过渡性模式”。它的提出,不仅开了社会风气之先,为引进西学提供了理论依据,而且促成了中国近代化的起步。

(4)中体西用为西学的传播大开了方便之门。虽然中学是体、西学为用,但它堂而皇之进入了传统框架,取得了合法地位,从而有利于打破国民拒斥外来新生事物的传统文化心理障碍。于是,在“用"的招牌下,西学大量涌入。江南制造总局仅1896一年就译介西书120多种,平均每三天即译介一种,真是达到了惊人的地步。伴随着西学的传播,中国的生产面貌发生了巨大変化,君主立宪、民主共和等政治理论也在这个过程中被引入中国,并与中国文化交融,从而产生出中国自己的近代政治思想。中国新的社会,就是在这个过程中开始孕育生成。

洋务运动与晚清工业化(答案版)

洋务运动历来是高考的高频考点,围绕洋务运动不断的展开研究和探讨是高考复习的一个重点内容。洋务运动有很多的名目:“同治中兴”

“同光新政”

“自强新政”

“地主阶级自救运动”等等。海外学者多称其为“自强新政”

重在强调其是在外国列强侵略下所作出的回应。洋务运动发生在19世纪60年代,当时的社会既可以说是内忧外患

又可以说是“中外和好”;“内忧外患”是指洋务运动发生时,清政府

面临着严重的民族危机。西方资本主义国家从十五世纪开始,经历了新航路开辟、文艺复兴、宗教改革、资产阶级革命、工业革命后,资本主义世界体系初步形成,迫切需要扩大国际市场。他们通过枪弹炮火打开中国的大门,侵夺中国的领土和践踏中国的主权。在这种内忧外患的背景下,洋务运动在晚清兴起。

从开平煤矿看晚清工业化进程

开平煤矿的兴起

开平煤矿是清末洋务运动开始后官督商办的大型新式采煤企业,总办唐廷枢,著名的洋行买办,受到李鸿章重用,洋务派代表人物,负责轮船招商局和开平煤矿的总办。开平煤矿被时人成为中国第一佳矿,创造了无数个“第一”,中国最早使用机器开采的大型煤矿;中国当时每年出产煤炭总量最多的企业;铺就了中国最早的标准轨铁路——

唐胥铁路;开出了中国最早的蒸汽机车

——龙号机车;建造了中国第一个煤炭码头

——秦皇岛港;推动了一座近代的新兴城市的崛起——唐山。

材料一

材料二

开平矿务局,为给股票事,奉直隶爵阁督部堂李(李鸿章),批准设局招商开采煤铁,札饬筹办等因在案。当经本局议定,召集股银八十万两,分作八千股,每股津平宝纹银一百两,一股至千股皆可附搭……

问题:结合社会背景,从上述图文材料你获得哪些重要信息?请说明理由

(1)从李鸿章和“设局招商”字样能看出开平煤矿洋务运动时期官督商办的民用企业;

发行股票的股份制企业

(3)股票的背面是冒出黑烟的矿井,说明这是一个采用机器化生产的新式企业;

(4)材料中的“一股至千股皆可附搭”说明招商的门槛较低、反映出当时的人们对于投资新兴企业的审慎态度

2、开平煤矿的曲折发展:时人评析官办企业

材料三

唐廷枢在筹备开平煤矿时说:尽取天地之利、济民生日用之需、寰中之宝藏已兴,海外之漏卮渐塞,诚属富强要术、远大宏猷

——摘編自《中国近代工业史资料》

材料四

张謇在民国担任农商总长时、他认为原来的晚清官办企业因为“无导民兴业之心,卒之糜费而乏效果”他认为今后“凡隶属于本部(农商部)之官业,概行停罢,悉听民办

——摘编自《张謇全集》

材料五

倭仁等人指责洋务派是“虚耗国帑”和“便于浮冒”,他认为开办官办企业会导致“机器渐行,则失业者众……其害不能言矣”。他们反对洋务派开采矿藏,修筑铁路等措施,认为这些措施会“便利外国侵略”,“妨碍小民生计”,甚至认为开矿修路,会“震动地脉”“破坏风水,”要求“永远禁止”

——摘编自姜锋《洋务运动研究的回顾》

根据以上材料思考

(1)这三类人分别是如何看待晚清时期创办的官办企业?

(2)思考为什么对官办企业的评价会如此不同。

(3)结合晚清时期的社会背景,你如何看待洋务派的官办企业?

(4)为何中英两国的工业化进程会如此不同?

问题(1)

唐廷枢认为官办企业利民富国,贡献巨大。张謇认为官办企业浪费资金,无利民生,应该由民办企业来代替。倭仁认为官办企业会便利外国侵略,影响民生,破坏传统制度,应该禁止

问题(2)因为三类人阶级属性不同,维护的利益不同(张謇是民族资产阶级的代表,唐廷枢是地主阶级洋务派,倭仁是顽固派)

问题(3)当时的中国还是个落后的农业国,而世界的发展趋势是向工业文明过渡。洋务派虽认识到工业文明是大势所趋,但其开办的轮船招商局、汉阳铁厂等企业还存在着很多问题,如衙门化管理方式、贪污腐败成本过高等问题。以政府主导的官办企业为主,受国内外环境影响较大,发展历程复杂曲折

问题(4)

英国

中国

开始时间

18世纪中期

19世纪中期

政治制度

君主立宪制

封建专制统治

工业化的基础

充分的资本原始积累

资本原始积累不充分

特点

私人自发的工业化

政府主导的被动的工业化

(5)

1881年投产的开平煤矿是中国第一个使用机械开采的煤矿,其章程规定:“进出煤铁银钱数目,每日有流水簿,每月有小结,每年有总结,(股东)可以随时查核。”这说明开平煤矿(

D

)

A.标志着中国近代工业的起步

B.产品主要远销国外,达到分洋利的目的

C.引进西方管理模式,采用中外合资经营的方式

D.具有近代企业制度的某些特点

(6)开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减为1钱。这一举措(

A

)

A.增强了洋务派兴办矿业的信心

B.加强了对开平煤矿的管理

C.摆脱了列强对煤矿业的控制

D.保证了煤矿业稳健发展

3、开平煤矿的结局:矿权丢失

材料一

1900年,帝国主义分子勾结了中国封建官僚,用尽了欺骗和暴力的手段,把开采多年的开平煤矿侵夺到手,开20世纪初中国许多矿山权益丧失的先例。

——摘编自熊性美、阎光华《开滦煤矿矿权史料》

材料二

在1895年之后短短几年时间,外国资本像钱塘江大潮一样涌进中国……贯通南北的两条铁路干线迅速分段动工,开平煤矿、汉冶萍公司等矿产资源很快获得开发……外国资本

对中国发展做出了巨大贡献……我们不能说这就是经济侵略,这只是资本凭着本性寻找利润空间和价格洼地。

——摘编自马勇《重新认识近代中国两大主题

外国资本和中国资产阶级》

材料三

李鸿章所办商务,无一成效可睹者,无他,官督商办一语累之而已。

——摘编自梁启超《李鸿章传》

材料四

内有“张翼当日不过一局员,而胡华(胡佛)者一外国之商旅耳。以国家之土地产业,如听其私相授受,而朝廷无如之何,则群起效尤,尚复何所顾忌?......不特为环球所希闻,抑且为万邦所腾笑”等语。

——摘编自袁世凯《请饬外务部督饬张翼迅速收回矿产折》

问题:材料分别从哪些角度对开平煤矿的股权丢失原因进行了分析?

材料一认为帝国主义的强取豪夺和封建官僚的腐败开平煤矿股权丢失的主要原因

材料二认为帝国主义资本的入侵是开平煤矿股权丢失的主要原因

材料三认为洋务企业的官督商办的经营方式是是开平煤矿股权丢失的主要原因

材料四认为企业经营者管理失误是开平煤矿股权丢失的主要原因

晚清工业化的特点:

以政府主导的官办企业为主,受国内外环境影响较大,发展历程复杂曲折

二、洋务运动中洋务派和清政府的作用

1、清政府在洋务运动中的作用:从轮船招商局的发展历程看清政府的作用

(一)万事开头难

1872年,李鸿章筹划创办中国第一家民用轮船航运企业——轮船招商局。由于政府财政困难,他打算采用在“官”的领导下,以“商”为主体去具体操办的方式运营。计划从民间筹资100万两……但是“招股年余,无人过问”口

(二)初战告捷

李鸿章只得从天津练饷钱中拨出20万串,先行购买轮船3艘,这才解了招商局的燃眉之急。同时李鸿章奏请朝廷“准其兼运漕粮,有专门的生意,不至于为洋商排挤”。之后又延揽了当时著名的买办唐廷枢和徐润入局,经过整顿后,成功地筹集到了47.6万两资金。不到一年的时间扭亏为盈。三年后,原本赚得顺手的洋行竟变得无利可图。

(三)再经“跌价风潮”

为了击垮招商局,美国旗昌轮船公司首先使出了一个杀手锏:大幅度降低运费吸引乘客。于是出现了这样一幕:旗昌轮船上乘客挤成一团,而轮船招商局船上的乘客却廖若星辰。即使如此,这很少的几个乘客还不断抱怨自己没挤上旗昌轮船,吃了亏。轮船局的生意大跌,怎么办?招商局采取了“以牙还牙”的方式-——即采取降半价的办法对付。李鸿章奏请政府“加拨漕粮运输“”

“嗣后沿海沿江各省遇有运输官物应需轮船装运者统归局船照章承运”

.又请奏政府允许招商局缓缴3年官款利息。

(四)小鱼吃大鱼

1876年旗昌最终陷入困境,决定把公司卖给轮船招商局,开价为220万两白银,但当时的招商局全部资本额仅有75万两。经过多次洽谈,最终轮船招商局以分期付款的方式买下旗昌。其中请奏朝廷100万两,分十年免息归还。1881年,招商局还清所有的欠款。1883年,招商局的资本总额增加到533万多两。与外商怡和、太古“三分天下”

(五)招商局的效应

招商局开办后,要消耗大量燃料,于是刺激了煤矿开采业的发展……燃料问题解决后,进一步又要解决原料问题,于是有各种有色金属矿厂的开办,又产生陆上运输的问题,于是导致了铁路的建筑。因铁路的修建,需要大量优质钢材,于是1889年筹办汉阳铁厂……从1882年到1887年,在《申报》上刊载过股票买卖价格的共有36家企业,它们是近代中国第一批股份制企业。时人评论说:“招商局开其端,一人倡之,众人和之,不数年间,风气为之大开,公司因之云集。虽其中亦有成与不成之分,然其一变从前狭隘之规则”

(六)招商局的发展停滞

1885年后,招商局的发展处于停滞状态,而外商怡和、太古的船数则不断增加,招商局逐渐失去了中国水域轮船航运业的统治地位。招商局的发展处于停滞状态。

当19世纪80年代中外关系出现危机时,李鸿章无法维持他先前保护商人利益的政策。因此,一方面官僚干预增加,另一方面商人减少对这类企业的支持,导致这些原來由官方扶助的企业成功之路便到此中止。1885年后,原来官督商办的模式已不再有效。

虽然招商局曾一度享有优势,1884年至1885年的中法战争后,它的利润未有再投资在技术改良方面。公司在它的下一个发展阶段(1885—1902年),继续清还它的债务,向不断苛索的朝廷报效大量的金钱,以及投资在其他企业。

问题:如何评价清政府在洋务运动中的双重作用

首先,清政府在轮船招商局创立时注资、示范、引导,展现了清政府积极正面的形象

其次,清政府在轮船招商局发展中清政府政策优惠和资金助力的正面形象,促进了企业的发展壮大

最后,清政府在其扩大中搜刮、干预的负面形象,是洋务企业难以发展壮大的主要原因,从而认识到清政府的双重作用

近代化初期,清政府是这个近代化的主要推动力,展现了其改革向上的一面;但随着近代化的深入,清政府作为保守势力的代表又展现了其顽固守旧的形象

2、晚清工业化的进程对于我们今天的现代化建设的启示

材料

1889年,两广总督张之洞从英国预购炼铁机炉,有人提醒先要确定煤、铁质地才能配置合适的机炉,张之洞认为不必“先觅煤、铁而后购机炉”。张之洞调任湖广总督,购得大冶铁矿,开始筹建汉阳铁厂,由于找不到合适的煤,耗费六年时间和巨资,仍未能炼出合格的钢铁。盛宣怀接手后,招商股银200万两,并开办萍乡煤矿,但由于原来定购的机炉不适用,依然未能炼出好钢,只得贷款改装设备,才获得成功。通过克服种种困难,汉阳铁厂成为中国第一家大型的近代化钢铁企业,1949年后收归国有。

——摘编自陈真等编《中国近代工业史资料》等

材料提供了一个中国近代企业发展的案例,蕴含了现代化的诸多启示,从材料中提炼一个启示,并结合所学的中国近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

启示1、核心科技是工业现代化的关键

。科学技术是第一生产力,核心科技是工业现代化腾飞的关键

启示2、资金、技术是工业现代化的重要前提。只有解决了资金技术问题,工业现代化才能腾飞

启示3、科学化的管理(体制创新)是工业现代化的关键

。科学化的管理(体制创新)就是生产关系的局部调整,才能适应生产力的发展,是工业现代化的关键

其他观点:今天我国的现代化建设要想得到长足发展应该具备健全的体制,独立自主的发展路径,与时俱进的发展思想,开放包容的全球视野

三、客观评价洋务运动在晚清近代化中的作用

材料一

蒋廷黻认为:“曾国藩诸人虽向近代化的方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民族。”

材料二

赵福帅在《江南制造总局仿制末路》一文中这样剖析洋务运动失败的原因:晚清中国不但枪炮落后西方,政治文化同样不如。彼时的中国不仅缺少洋枪洋炮,更缺少产生洋枪洋炮的工业基础,社会秩序、理性精神…

清政府在头10年有能力为招商局提供强力的支持,但1880年后,它不但无法为同类企业提供类似的资助,亦不能维持对招商局的支持。当海防的需要上升,李氏决定将招商局的资源转投北洋舰队及其他事业,他甚至在1885年8月将局内的船务人员调往北洋舰队。中国推行现代化的弱点定必归咎于国防的需要及财政紧绌。然而,官僚政府的祸害亦复如是。

问题,依据材料结合所学知识归纳洋务运动失败的原因

领导阶级的局限性,(政府的搜刮和干预);传统的经济基础的薄弱;

传统社会政治体制的束缚;缺乏科学理性的精神;

不利的国内外环境;国防建设需要和财政困难;

材料三

洋务新政的主要目的是“强兵”,但这里活动内容的实效和意义已远远超出了洋务派主观目的的范围。…其最大的意义并不是产生了“强兵”的效用,而是在古老的封建主义的“体”上撕开了一道口子,开动了现代化的这辆列车。

——摘編自汪林茂《层次递进的晚清三次新政》

作用:开启中国近代化的进程,客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,从经济军事教育等方面开启了中国近代化的先河

材料四

从清政府自身的角度看,洋务运动是一场自救运动,

从社会发展的角度看,洋务运动则是一次较低层次的近代化运动,

这也意味着长期适应于农业社会和自然经济的中国传统文化,必须努力适应刚刚起步不久的资本主义工业社会和商品经济的要求

——摘编自《张岂之中国历史五十讲》

从清政府的角度来看,洋务运动是一场自救运动,从社会发展角度来看,洋务运动是一场较低层次的近代化运动,从文化发展角度来看,洋务运动促进了中国传统文化向近代化方向的发展

四、多角度看中体西用思想的影响

“中学为体,西学为用”是洋务派的指导思想,张之洞在《劝学篇》中全面阐发了“中学为体,西学为用"的思想。“中体”是指以孔孟之道为核心的儒家学说,“西学"是指近代西方的先进科技,“西学”为“中体"服务。它是封建主义文化和西方资本主义文化结合的产物,对近代中国的政治思想产生过较大影响。早期对于冲破封建顽固派的阻挠,引进西方自然科学,促进中国工业、军事的近代化和新式教育的产生发挥过积极作用,后期成为清统治者对抗资产阶级维新和资产阶级革命的思想武器。

(1)中体西用思想起到了解放思想的作用。中体西用的合法化打破了中学的一统天下,使中国落后封闭僵化的局面得以改观。随着西学范围的不断扩大,西学为用的主张不再被视为离经叛道。随着洋务运动的开展,在学习西方器物的同时,也间或渗入了西方政治制度和法律制度的内容,这就使向西方学习由低层次向高层次发展。中体西用的集大成者张之洞将中体西用论发展成"整顿中法,仿行西法"并提出“以仿西法为主”;以康梁为代表的资产阶级维新派将中体西用发展为变法维新,要求实行君主立宪制度;以孙中山为代表的资产阶级革命派,也受到中体西用论的影响,开始向西方学习,寻求救国救民的方略。他们突破了中体西用论,主张仿效欧美资产阶级革命,用暴力革命推翻满清王朝,建立资产阶级共和国。

(2)中体西用思想起了强化民族整合性的作用。在当时,中体西用原则所包含的中国意识是团结爱国者的旗帜,它号召着人们加强民族团结,抵抗侵略,保卫中华。在当时,虽然少数人曾对中体西用这一文化原则整体上的正确性有过疑虑,但是从未有人对其中所包含的民族性提出过怀疑。相反,每当涉及中国的命运和中国在世界中的位置时,人们总不免提起中体西用。没有“中体”作为纽带,中国文化难以为继。(3)中体西用启示学习外国必须结合本国实际。洋务运动后,拒绝学习外国的盲目排外思想固然没有市场了,而全盘西化的主张,也被多数人所否定。结合本国实际学习外国的东西,已经逐渐成为人们遵循的法则。维新派在主张君主立宪的同时,也提出“保国保种保教”的口号;,孙中山提出的三民主义,一方面吸收了西方的政治理论,另一方面又结合当时中国的实际,提出了民生主义(即平均地权)。尽管维新运动和辛亥革命因种种原因失败了,但是维新派和孙中山对怎样学习外国的探索是可取的。总之,中体西用是中国在特定历史环境下为寻求中国出路的文化自救方案和关于如何向西方学习的战略思考,“在封建专制统治和顽固守旧思想占据主导地位的历史条件下,中体西用是当时可行的过渡性模式”。它的提出,不仅开了社会风气之先,为引进西学提供了理论依据,而且促成了中国近代化的起步。

(4)中体西用为西学的传播大开了方便之门。虽然中学是体、西学为用,但它堂而皇之进入了传统框架,取得了合法地位,从而有利于打破国民拒斥外来新生事物的传统文化心理障碍。于是,在“用"的招牌下,西学大量涌入。江南制造总局仅1896一年就译介西书120多种,平均每三天即译介一种,真是达到了惊人的地步。伴随着西学的传播,中国的生产面貌发生了巨大変化,君主立宪、民主共和等政治理论也在这个过程中被引入中国,并与中国文化交融,从而产生出中国自己的近代政治思想。中国新的社会,就是在这个过程中开始孕育生成。

洋务运动历来是高考的高频考点,围绕洋务运动不断的展开研究和探讨是高考复习的一个重点内容。洋务运动有很多的名目:“同治中兴”

“同光新政”

“自强新政”

“地主阶级自救运动”等等。海外学者多称其为“自强新政”

重在强调其是在外国列强侵略下所作出的回应。洋务运动发生在19世纪60年代,当时的社会既可以说是内忧外患

又可以说是“中外和好”;“内忧外患”是指洋务运动发生时,清政府

面临着严重的民族危机。西方资本主义国家从十五世纪开始,经历了新航路开辟、文艺复兴、宗教改革、资产阶级革命、工业革命后,资本主义世界体系初步形成,迫切需要扩大国际市场。他们通过枪弹炮火打开中国的大门,侵夺中国的领土和践踏中国的主权。在这种内忧外患的背景下,洋务运动在晚清兴起。

从开平煤矿看晚清工业化进程

开平煤矿的兴起

开平煤矿是清末洋务运动开始后官督商办的大型新式采煤企业,总办唐廷枢,著名的洋行买办,受到李鸿章重用,洋务派代表人物,负责轮船招商局和开平煤矿的总办。开平煤矿被时人成为中国第一佳矿,创造了无数个“第一”,中国最早使用机器开采的大型煤矿;中国当时每年出产煤炭总量最多的企业;铺就了中国最早的标准轨铁路——

唐胥铁路;开出了中国最早的蒸汽机车

——龙号机车;建造了中国第一个煤炭码头

——秦皇岛港;推动了一座近代的新兴城市的崛起——唐山。

材料一

材料二

开平矿务局,为给股票事,奉直隶爵阁督部堂李(李鸿章),批准设局招商开采煤铁,札饬筹办等因在案。当经本局议定,召集股银八十万两,分作八千股,每股津平宝纹银一百两,一股至千股皆可附搭……

问题:结合社会背景,从上述图文材料你获得哪些重要信息?请说明理由

2、开平煤矿的曲折发展:时人评析官办企业

材料三

唐廷枢在筹备开平煤矿时说:尽取天地之利、济民生日用之需、寰中之宝藏已兴,海外之漏卮渐塞,诚属富强要术、远大宏猷

——摘編自《中国近代工业史资料》

材料四

张謇在民国担任农商总长时、他认为原来的晚清官办企业因为“无导民兴业之心,卒之糜费而乏效果”他认为今后“凡隶属于本部(农商部)之官业,概行停罢,悉听民办

——摘编自《张謇全集》

材料五

倭仁等人指责洋务派是“虚耗国帑”和“便于浮冒”,他认为开办官办企业会导致“机器渐行,则失业者众……其害不能言矣”。他们反对洋务派开采矿藏,修筑铁路等措施,认为这些措施会“便利外国侵略”,“妨碍小民生计”,甚至认为开矿修路,会“震动地脉”“破坏风水,”要求“永远禁止”

——摘编自姜锋《洋务运动研究的回顾》

根据以上材料思考

(1)这三类人分别是如何看待晚清时期创办的官办企业?

(2)思考为什么对官办企业的评价会如此不同。

(3)结合晚清时期的社会背景,你如何看待洋务派的官办企业?

(4)为何中英两国的工业化进程会如此不同?

(5)

1881年投产的开平煤矿是中国第一个使用机械开采的煤矿,其章程规定:“进出煤铁银钱数目,每日有流水簿,每月有小结,每年有总结,(股东)可以随时查核。”这说明开平煤矿(

)

A.标志着中国近代工业的起步

B.产品主要远销国外,达到分洋利的目的

C.引进西方管理模式,采用中外合资经营的方式

D.具有近代企业制度的某些特点

(6)开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减为1钱。这一举措(

A

)

A.增强了洋务派兴办矿业的信心

B.加强了对开平煤矿的管理

C.摆脱了列强对煤矿业的控制

D.保证了煤矿业稳健发展

3、开平煤矿的结局:矿权丢失

材料一

1900年,帝国主义分子勾结了中国封建官僚,用尽了欺骗和暴力的手段,把开采多年的开平煤矿侵夺到手,开20世纪初中国许多矿山权益丧失的先例。

——摘编自熊性美、阎光华《开滦煤矿矿权史料》

材料二

在1895年之后短短几年时间,外国资本像钱塘江大潮一样涌进中国……贯通南北的两条铁路干线迅速分段动工,开平煤矿、汉冶萍公司等矿产资源很快获得开发……外国资本

对中国发展做出了巨大贡献……我们不能说这就是经济侵略,这只是资本凭着本性寻找利润空间和价格洼地。

——摘编自马勇《重新认识近代中国两大主题

外国资本和中国资产阶级》

材料三

李鸿章所办商务,无一成效可睹者,无他,官督商办一语累之而已。

——摘编自梁启超《李鸿章传》

材料四

内有“张翼当日不过一局员,而胡华(胡佛)者一外国之商旅耳。以国家之土地产业,如听其私相授受,而朝廷无如之何,则群起效尤,尚复何所顾忌?......不特为环球所希闻,抑且为万邦所腾笑”等语。

——摘编自袁世凯《请饬外务部督饬张翼迅速收回矿产折》

问题:材料分别从哪些角度对开平煤矿的股权丢失原因进行了分析?

二、洋务运动中洋务派和清政府的作用

1、清政府在洋务运动中的作用:从轮船招商局的发展历程看清政府的作用

(一)万事开头难

1872年,李鸿章筹划创办中国第一家民用轮船航运企业——轮船招商局。由于政府财政困难,他打算采用在“官”的领导下,以“商”为主体去具体操办的方式运营。计划从民间筹资100万两……但是“招股年余,无人过问”口

(二)初战告捷

李鸿章只得从天津练饷钱中拨出20万串,先行购买轮船3艘,这才解了招商局的燃眉之急。同时李鸿章奏请朝廷“准其兼运漕粮,有专门的生意,不至于为洋商排挤”。之后又延揽了当时著名的买办唐廷枢和徐润入局,经过整顿后,成功地筹集到了47.6万两资金。不到一年的时间扭亏为盈。三年后,原本赚得顺手的洋行竟变得无利可图。

(三)再经“跌价风潮”

为了击垮招商局,美国旗昌轮船公司首先使出了一个杀手锏:大幅度降低运费吸引乘客。于是出现了这样一幕:旗昌轮船上乘客挤成一团,而轮船招商局船上的乘客却廖若星辰。即使如此,这很少的几个乘客还不断抱怨自己没挤上旗昌轮船,吃了亏。轮船局的生意大跌,怎么办?招商局采取了“以牙还牙”的方式-——即采取降半价的办法对付。李鸿章奏请政府“加拨漕粮运输“”

“嗣后沿海沿江各省遇有运输官物应需轮船装运者统归局船照章承运”

.又请奏政府允许招商局缓缴3年官款利息。

(四)小鱼吃大鱼

1876年旗昌最终陷入困境,决定把公司卖给轮船招商局,开价为220万两白银,但当时的招商局全部资本额仅有75万两。经过多次洽谈,最终轮船招商局以分期付款的方式买下旗昌。其中请奏朝廷100万两,分十年免息归还。1881年,招商局还清所有的欠款。1883年,招商局的资本总额增加到533万多两。与外商怡和、太古“三分天下”

(五)招商局的效应

招商局开办后,要消耗大量燃料,于是刺激了煤矿开采业的发展……燃料问题解决后,进一步又要解决原料问题,于是有各种有色金属矿厂的开办,又产生陆上运输的问题,于是导致了铁路的建筑。因铁路的修建,需要大量优质钢材,于是1889年筹办汉阳铁厂……从1882年到1887年,在《申报》上刊载过股票买卖价格的共有36家企业,它们是近代中国第一批股份制企业。时人评论说:“招商局开其端,一人倡之,众人和之,不数年间,风气为之大开,公司因之云集。虽其中亦有成与不成之分,然其一变从前狭隘之规则”

(六)招商局的发展停滞

1885年后,招商局的发展处于停滞状态,而外商怡和、太古的船数则不断增加,招商局逐渐失去了中国水域轮船航运业的统治地位。招商局的发展处于停滞状态。

当19世纪80年代中外关系出现危机时,李鸿章无法维持他先前保护商人利益的政策。因此,一方面官僚干预增加,另一方面商人减少对这类企业的支持,导致这些原來由官方扶助的企业成功之路便到此中止。1885年后,原来官督商办的模式已不再有效。

虽然招商局曾一度享有优势,1884年至1885年的中法战争后,它的利润未有再投资在技术改良方面。公司在它的下一个发展阶段(1885—1902年),继续清还它的债务,向不断苛索的朝廷报效大量的金钱,以及投资在其他企业。

问题:如何评价清政府在洋务运动中的双重作用

2、晚清工业化的进程对于我们今天的现代化建设的启示

材料

1889年,两广总督张之洞从英国预购炼铁机炉,有人提醒先要确定煤、铁质地才能配置合适的机炉,张之洞认为不必“先觅煤、铁而后购机炉”。张之洞调任湖广总督,购得大冶铁矿,开始筹建汉阳铁厂,由于找不到合适的煤,耗费六年时间和巨资,仍未能炼出合格的钢铁。盛宣怀接手后,招商股银200万两,并开办萍乡煤矿,但由于原来定购的机炉不适用,依然未能炼出好钢,只得贷款改装设备,才获得成功。通过克服种种困难,汉阳铁厂成为中国第一家大型的近代化钢铁企业,1949年后收归国有。

——摘编自陈真等编《中国近代工业史资料》等

材料提供了一个中国近代企业发展的案例,蕴含了现代化的诸多启示,从材料中提炼一个启示,并结合所学的中国近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

三、客观评价洋务运动在晚清近代化中的作用

材料一

蒋廷黻认为:“曾国藩诸人虽向近代化的方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民族。”

材料二

赵福帅在《江南制造总局仿制末路》一文中这样剖析洋务运动失败的原因:晚清中国不但枪炮落后西方,政治文化同样不如。彼时的中国不仅缺少洋枪洋炮,更缺少产生洋枪洋炮的工业基础,社会秩序、理性精神…

清政府在头10年有能力为招商局提供强力的支持,但1880年后,它不但无法为同类企业提供类似的资助,亦不能维持对招商局的支持。当海防的需要上升,李氏决定将招商局的资源转投北洋舰队及其他事业,他甚至在1885年8月将局内的船务人员调往北洋舰队。中国推行现代化的弱点定必归咎于国防的需要及财政紧绌。然而,官僚政府的祸害亦复如是。

问题,依据材料结合所学知识归纳洋务运动失败的原因

材料三

洋务新政的主要目的是“强兵”,但这里活动内容的实效和意义已远远超出了洋务派主观目的的范围。…其最大的意义并不是产生了“强兵”的效用,而是在古老的封建主义的“体”上撕开了一道口子,开动了现代化的这辆列车。

——摘編自汪林茂《层次递进的晚清三次新政》

材料四

从清政府自身的角度看,洋务运动是一场自救运动,

从社会发展的角度看,洋务运动则是一次较低层次的近代化运动,

这也意味着长期适应于农业社会和自然经济的中国传统文化,必须努力适应刚刚起步不久的资本主义工业社会和商品经济的要求

——摘编自《张岂之中国历史五十讲》

四、多角度看中体西用思想的影响

“中学为体,西学为用”是洋务派的指导思想,张之洞在《劝学篇》中全面阐发了“中学为体,西学为用"的思想。“中体”是指以孔孟之道为核心的儒家学说,“西学"是指近代西方的先进科技,“西学”为“中体"服务。它是封建主义文化和西方资本主义文化结合的产物,对近代中国的政治思想产生过较大影响。早期对于冲破封建顽固派的阻挠,引进西方自然科学,促进中国工业、军事的近代化和新式教育的产生发挥过积极作用,后期成为清统治者对抗资产阶级维新和资产阶级革命的思想武器。

(1)中体西用思想起到了解放思想的作用。中体西用的合法化打破了中学的一统天下,使中国落后封闭僵化的局面得以改观。随着西学范围的不断扩大,西学为用的主张不再被视为离经叛道。随着洋务运动的开展,在学习西方器物的同时,也间或渗入了西方政治制度和法律制度的内容,这就使向西方学习由低层次向高层次发展。中体西用的集大成者张之洞将中体西用论发展成"整顿中法,仿行西法"并提出“以仿西法为主”;以康梁为代表的资产阶级维新派将中体西用发展为变法维新,要求实行君主立宪制度;以孙中山为代表的资产阶级革命派,也受到中体西用论的影响,开始向西方学习,寻求救国救民的方略。他们突破了中体西用论,主张仿效欧美资产阶级革命,用暴力革命推翻满清王朝,建立资产阶级共和国。

(2)中体西用思想起了强化民族整合性的作用。在当时,中体西用原则所包含的中国意识是团结爱国者的旗帜,它号召着人们加强民族团结,抵抗侵略,保卫中华。在当时,虽然少数人曾对中体西用这一文化原则整体上的正确性有过疑虑,但是从未有人对其中所包含的民族性提出过怀疑。相反,每当涉及中国的命运和中国在世界中的位置时,人们总不免提起中体西用。没有“中体”作为纽带,中国文化难以为继。(3)中体西用启示学习外国必须结合本国实际。洋务运动后,拒绝学习外国的盲目排外思想固然没有市场了,而全盘西化的主张,也被多数人所否定。结合本国实际学习外国的东西,已经逐渐成为人们遵循的法则。维新派在主张君主立宪的同时,也提出“保国保种保教”的口号;,孙中山提出的三民主义,一方面吸收了西方的政治理论,另一方面又结合当时中国的实际,提出了民生主义(即平均地权)。尽管维新运动和辛亥革命因种种原因失败了,但是维新派和孙中山对怎样学习外国的探索是可取的。总之,中体西用是中国在特定历史环境下为寻求中国出路的文化自救方案和关于如何向西方学习的战略思考,“在封建专制统治和顽固守旧思想占据主导地位的历史条件下,中体西用是当时可行的过渡性模式”。它的提出,不仅开了社会风气之先,为引进西学提供了理论依据,而且促成了中国近代化的起步。

(4)中体西用为西学的传播大开了方便之门。虽然中学是体、西学为用,但它堂而皇之进入了传统框架,取得了合法地位,从而有利于打破国民拒斥外来新生事物的传统文化心理障碍。于是,在“用"的招牌下,西学大量涌入。江南制造总局仅1896一年就译介西书120多种,平均每三天即译介一种,真是达到了惊人的地步。伴随着西学的传播,中国的生产面貌发生了巨大変化,君主立宪、民主共和等政治理论也在这个过程中被引入中国,并与中国文化交融,从而产生出中国自己的近代政治思想。中国新的社会,就是在这个过程中开始孕育生成。

洋务运动与晚清工业化(答案版)

洋务运动历来是高考的高频考点,围绕洋务运动不断的展开研究和探讨是高考复习的一个重点内容。洋务运动有很多的名目:“同治中兴”

“同光新政”

“自强新政”

“地主阶级自救运动”等等。海外学者多称其为“自强新政”

重在强调其是在外国列强侵略下所作出的回应。洋务运动发生在19世纪60年代,当时的社会既可以说是内忧外患

又可以说是“中外和好”;“内忧外患”是指洋务运动发生时,清政府

面临着严重的民族危机。西方资本主义国家从十五世纪开始,经历了新航路开辟、文艺复兴、宗教改革、资产阶级革命、工业革命后,资本主义世界体系初步形成,迫切需要扩大国际市场。他们通过枪弹炮火打开中国的大门,侵夺中国的领土和践踏中国的主权。在这种内忧外患的背景下,洋务运动在晚清兴起。

从开平煤矿看晚清工业化进程

开平煤矿的兴起

开平煤矿是清末洋务运动开始后官督商办的大型新式采煤企业,总办唐廷枢,著名的洋行买办,受到李鸿章重用,洋务派代表人物,负责轮船招商局和开平煤矿的总办。开平煤矿被时人成为中国第一佳矿,创造了无数个“第一”,中国最早使用机器开采的大型煤矿;中国当时每年出产煤炭总量最多的企业;铺就了中国最早的标准轨铁路——

唐胥铁路;开出了中国最早的蒸汽机车

——龙号机车;建造了中国第一个煤炭码头

——秦皇岛港;推动了一座近代的新兴城市的崛起——唐山。

材料一

材料二

开平矿务局,为给股票事,奉直隶爵阁督部堂李(李鸿章),批准设局招商开采煤铁,札饬筹办等因在案。当经本局议定,召集股银八十万两,分作八千股,每股津平宝纹银一百两,一股至千股皆可附搭……

问题:结合社会背景,从上述图文材料你获得哪些重要信息?请说明理由

(1)从李鸿章和“设局招商”字样能看出开平煤矿洋务运动时期官督商办的民用企业;

发行股票的股份制企业

(3)股票的背面是冒出黑烟的矿井,说明这是一个采用机器化生产的新式企业;

(4)材料中的“一股至千股皆可附搭”说明招商的门槛较低、反映出当时的人们对于投资新兴企业的审慎态度

2、开平煤矿的曲折发展:时人评析官办企业

材料三

唐廷枢在筹备开平煤矿时说:尽取天地之利、济民生日用之需、寰中之宝藏已兴,海外之漏卮渐塞,诚属富强要术、远大宏猷

——摘編自《中国近代工业史资料》

材料四

张謇在民国担任农商总长时、他认为原来的晚清官办企业因为“无导民兴业之心,卒之糜费而乏效果”他认为今后“凡隶属于本部(农商部)之官业,概行停罢,悉听民办

——摘编自《张謇全集》

材料五

倭仁等人指责洋务派是“虚耗国帑”和“便于浮冒”,他认为开办官办企业会导致“机器渐行,则失业者众……其害不能言矣”。他们反对洋务派开采矿藏,修筑铁路等措施,认为这些措施会“便利外国侵略”,“妨碍小民生计”,甚至认为开矿修路,会“震动地脉”“破坏风水,”要求“永远禁止”

——摘编自姜锋《洋务运动研究的回顾》

根据以上材料思考

(1)这三类人分别是如何看待晚清时期创办的官办企业?

(2)思考为什么对官办企业的评价会如此不同。

(3)结合晚清时期的社会背景,你如何看待洋务派的官办企业?

(4)为何中英两国的工业化进程会如此不同?

问题(1)

唐廷枢认为官办企业利民富国,贡献巨大。张謇认为官办企业浪费资金,无利民生,应该由民办企业来代替。倭仁认为官办企业会便利外国侵略,影响民生,破坏传统制度,应该禁止

问题(2)因为三类人阶级属性不同,维护的利益不同(张謇是民族资产阶级的代表,唐廷枢是地主阶级洋务派,倭仁是顽固派)

问题(3)当时的中国还是个落后的农业国,而世界的发展趋势是向工业文明过渡。洋务派虽认识到工业文明是大势所趋,但其开办的轮船招商局、汉阳铁厂等企业还存在着很多问题,如衙门化管理方式、贪污腐败成本过高等问题。以政府主导的官办企业为主,受国内外环境影响较大,发展历程复杂曲折

问题(4)

英国

中国

开始时间

18世纪中期

19世纪中期

政治制度

君主立宪制

封建专制统治

工业化的基础

充分的资本原始积累

资本原始积累不充分

特点

私人自发的工业化

政府主导的被动的工业化

(5)

1881年投产的开平煤矿是中国第一个使用机械开采的煤矿,其章程规定:“进出煤铁银钱数目,每日有流水簿,每月有小结,每年有总结,(股东)可以随时查核。”这说明开平煤矿(

D

)

A.标志着中国近代工业的起步

B.产品主要远销国外,达到分洋利的目的

C.引进西方管理模式,采用中外合资经营的方式

D.具有近代企业制度的某些特点

(6)开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减为1钱。这一举措(

A

)

A.增强了洋务派兴办矿业的信心

B.加强了对开平煤矿的管理

C.摆脱了列强对煤矿业的控制

D.保证了煤矿业稳健发展

3、开平煤矿的结局:矿权丢失

材料一

1900年,帝国主义分子勾结了中国封建官僚,用尽了欺骗和暴力的手段,把开采多年的开平煤矿侵夺到手,开20世纪初中国许多矿山权益丧失的先例。

——摘编自熊性美、阎光华《开滦煤矿矿权史料》

材料二

在1895年之后短短几年时间,外国资本像钱塘江大潮一样涌进中国……贯通南北的两条铁路干线迅速分段动工,开平煤矿、汉冶萍公司等矿产资源很快获得开发……外国资本

对中国发展做出了巨大贡献……我们不能说这就是经济侵略,这只是资本凭着本性寻找利润空间和价格洼地。

——摘编自马勇《重新认识近代中国两大主题

外国资本和中国资产阶级》

材料三

李鸿章所办商务,无一成效可睹者,无他,官督商办一语累之而已。

——摘编自梁启超《李鸿章传》

材料四

内有“张翼当日不过一局员,而胡华(胡佛)者一外国之商旅耳。以国家之土地产业,如听其私相授受,而朝廷无如之何,则群起效尤,尚复何所顾忌?......不特为环球所希闻,抑且为万邦所腾笑”等语。

——摘编自袁世凯《请饬外务部督饬张翼迅速收回矿产折》

问题:材料分别从哪些角度对开平煤矿的股权丢失原因进行了分析?

材料一认为帝国主义的强取豪夺和封建官僚的腐败开平煤矿股权丢失的主要原因

材料二认为帝国主义资本的入侵是开平煤矿股权丢失的主要原因

材料三认为洋务企业的官督商办的经营方式是是开平煤矿股权丢失的主要原因

材料四认为企业经营者管理失误是开平煤矿股权丢失的主要原因

晚清工业化的特点:

以政府主导的官办企业为主,受国内外环境影响较大,发展历程复杂曲折

二、洋务运动中洋务派和清政府的作用

1、清政府在洋务运动中的作用:从轮船招商局的发展历程看清政府的作用

(一)万事开头难

1872年,李鸿章筹划创办中国第一家民用轮船航运企业——轮船招商局。由于政府财政困难,他打算采用在“官”的领导下,以“商”为主体去具体操办的方式运营。计划从民间筹资100万两……但是“招股年余,无人过问”口

(二)初战告捷

李鸿章只得从天津练饷钱中拨出20万串,先行购买轮船3艘,这才解了招商局的燃眉之急。同时李鸿章奏请朝廷“准其兼运漕粮,有专门的生意,不至于为洋商排挤”。之后又延揽了当时著名的买办唐廷枢和徐润入局,经过整顿后,成功地筹集到了47.6万两资金。不到一年的时间扭亏为盈。三年后,原本赚得顺手的洋行竟变得无利可图。

(三)再经“跌价风潮”

为了击垮招商局,美国旗昌轮船公司首先使出了一个杀手锏:大幅度降低运费吸引乘客。于是出现了这样一幕:旗昌轮船上乘客挤成一团,而轮船招商局船上的乘客却廖若星辰。即使如此,这很少的几个乘客还不断抱怨自己没挤上旗昌轮船,吃了亏。轮船局的生意大跌,怎么办?招商局采取了“以牙还牙”的方式-——即采取降半价的办法对付。李鸿章奏请政府“加拨漕粮运输“”

“嗣后沿海沿江各省遇有运输官物应需轮船装运者统归局船照章承运”

.又请奏政府允许招商局缓缴3年官款利息。

(四)小鱼吃大鱼

1876年旗昌最终陷入困境,决定把公司卖给轮船招商局,开价为220万两白银,但当时的招商局全部资本额仅有75万两。经过多次洽谈,最终轮船招商局以分期付款的方式买下旗昌。其中请奏朝廷100万两,分十年免息归还。1881年,招商局还清所有的欠款。1883年,招商局的资本总额增加到533万多两。与外商怡和、太古“三分天下”

(五)招商局的效应

招商局开办后,要消耗大量燃料,于是刺激了煤矿开采业的发展……燃料问题解决后,进一步又要解决原料问题,于是有各种有色金属矿厂的开办,又产生陆上运输的问题,于是导致了铁路的建筑。因铁路的修建,需要大量优质钢材,于是1889年筹办汉阳铁厂……从1882年到1887年,在《申报》上刊载过股票买卖价格的共有36家企业,它们是近代中国第一批股份制企业。时人评论说:“招商局开其端,一人倡之,众人和之,不数年间,风气为之大开,公司因之云集。虽其中亦有成与不成之分,然其一变从前狭隘之规则”

(六)招商局的发展停滞

1885年后,招商局的发展处于停滞状态,而外商怡和、太古的船数则不断增加,招商局逐渐失去了中国水域轮船航运业的统治地位。招商局的发展处于停滞状态。

当19世纪80年代中外关系出现危机时,李鸿章无法维持他先前保护商人利益的政策。因此,一方面官僚干预增加,另一方面商人减少对这类企业的支持,导致这些原來由官方扶助的企业成功之路便到此中止。1885年后,原来官督商办的模式已不再有效。

虽然招商局曾一度享有优势,1884年至1885年的中法战争后,它的利润未有再投资在技术改良方面。公司在它的下一个发展阶段(1885—1902年),继续清还它的债务,向不断苛索的朝廷报效大量的金钱,以及投资在其他企业。

问题:如何评价清政府在洋务运动中的双重作用

首先,清政府在轮船招商局创立时注资、示范、引导,展现了清政府积极正面的形象

其次,清政府在轮船招商局发展中清政府政策优惠和资金助力的正面形象,促进了企业的发展壮大

最后,清政府在其扩大中搜刮、干预的负面形象,是洋务企业难以发展壮大的主要原因,从而认识到清政府的双重作用

近代化初期,清政府是这个近代化的主要推动力,展现了其改革向上的一面;但随着近代化的深入,清政府作为保守势力的代表又展现了其顽固守旧的形象

2、晚清工业化的进程对于我们今天的现代化建设的启示

材料

1889年,两广总督张之洞从英国预购炼铁机炉,有人提醒先要确定煤、铁质地才能配置合适的机炉,张之洞认为不必“先觅煤、铁而后购机炉”。张之洞调任湖广总督,购得大冶铁矿,开始筹建汉阳铁厂,由于找不到合适的煤,耗费六年时间和巨资,仍未能炼出合格的钢铁。盛宣怀接手后,招商股银200万两,并开办萍乡煤矿,但由于原来定购的机炉不适用,依然未能炼出好钢,只得贷款改装设备,才获得成功。通过克服种种困难,汉阳铁厂成为中国第一家大型的近代化钢铁企业,1949年后收归国有。

——摘编自陈真等编《中国近代工业史资料》等

材料提供了一个中国近代企业发展的案例,蕴含了现代化的诸多启示,从材料中提炼一个启示,并结合所学的中国近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

启示1、核心科技是工业现代化的关键

。科学技术是第一生产力,核心科技是工业现代化腾飞的关键

启示2、资金、技术是工业现代化的重要前提。只有解决了资金技术问题,工业现代化才能腾飞

启示3、科学化的管理(体制创新)是工业现代化的关键

。科学化的管理(体制创新)就是生产关系的局部调整,才能适应生产力的发展,是工业现代化的关键

其他观点:今天我国的现代化建设要想得到长足发展应该具备健全的体制,独立自主的发展路径,与时俱进的发展思想,开放包容的全球视野

三、客观评价洋务运动在晚清近代化中的作用

材料一

蒋廷黻认为:“曾国藩诸人虽向近代化的方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民族。”

材料二

赵福帅在《江南制造总局仿制末路》一文中这样剖析洋务运动失败的原因:晚清中国不但枪炮落后西方,政治文化同样不如。彼时的中国不仅缺少洋枪洋炮,更缺少产生洋枪洋炮的工业基础,社会秩序、理性精神…

清政府在头10年有能力为招商局提供强力的支持,但1880年后,它不但无法为同类企业提供类似的资助,亦不能维持对招商局的支持。当海防的需要上升,李氏决定将招商局的资源转投北洋舰队及其他事业,他甚至在1885年8月将局内的船务人员调往北洋舰队。中国推行现代化的弱点定必归咎于国防的需要及财政紧绌。然而,官僚政府的祸害亦复如是。

问题,依据材料结合所学知识归纳洋务运动失败的原因

领导阶级的局限性,(政府的搜刮和干预);传统的经济基础的薄弱;

传统社会政治体制的束缚;缺乏科学理性的精神;

不利的国内外环境;国防建设需要和财政困难;

材料三

洋务新政的主要目的是“强兵”,但这里活动内容的实效和意义已远远超出了洋务派主观目的的范围。…其最大的意义并不是产生了“强兵”的效用,而是在古老的封建主义的“体”上撕开了一道口子,开动了现代化的这辆列车。

——摘編自汪林茂《层次递进的晚清三次新政》

作用:开启中国近代化的进程,客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,从经济军事教育等方面开启了中国近代化的先河

材料四

从清政府自身的角度看,洋务运动是一场自救运动,

从社会发展的角度看,洋务运动则是一次较低层次的近代化运动,

这也意味着长期适应于农业社会和自然经济的中国传统文化,必须努力适应刚刚起步不久的资本主义工业社会和商品经济的要求

——摘编自《张岂之中国历史五十讲》

从清政府的角度来看,洋务运动是一场自救运动,从社会发展角度来看,洋务运动是一场较低层次的近代化运动,从文化发展角度来看,洋务运动促进了中国传统文化向近代化方向的发展

四、多角度看中体西用思想的影响

“中学为体,西学为用”是洋务派的指导思想,张之洞在《劝学篇》中全面阐发了“中学为体,西学为用"的思想。“中体”是指以孔孟之道为核心的儒家学说,“西学"是指近代西方的先进科技,“西学”为“中体"服务。它是封建主义文化和西方资本主义文化结合的产物,对近代中国的政治思想产生过较大影响。早期对于冲破封建顽固派的阻挠,引进西方自然科学,促进中国工业、军事的近代化和新式教育的产生发挥过积极作用,后期成为清统治者对抗资产阶级维新和资产阶级革命的思想武器。

(1)中体西用思想起到了解放思想的作用。中体西用的合法化打破了中学的一统天下,使中国落后封闭僵化的局面得以改观。随着西学范围的不断扩大,西学为用的主张不再被视为离经叛道。随着洋务运动的开展,在学习西方器物的同时,也间或渗入了西方政治制度和法律制度的内容,这就使向西方学习由低层次向高层次发展。中体西用的集大成者张之洞将中体西用论发展成"整顿中法,仿行西法"并提出“以仿西法为主”;以康梁为代表的资产阶级维新派将中体西用发展为变法维新,要求实行君主立宪制度;以孙中山为代表的资产阶级革命派,也受到中体西用论的影响,开始向西方学习,寻求救国救民的方略。他们突破了中体西用论,主张仿效欧美资产阶级革命,用暴力革命推翻满清王朝,建立资产阶级共和国。

(2)中体西用思想起了强化民族整合性的作用。在当时,中体西用原则所包含的中国意识是团结爱国者的旗帜,它号召着人们加强民族团结,抵抗侵略,保卫中华。在当时,虽然少数人曾对中体西用这一文化原则整体上的正确性有过疑虑,但是从未有人对其中所包含的民族性提出过怀疑。相反,每当涉及中国的命运和中国在世界中的位置时,人们总不免提起中体西用。没有“中体”作为纽带,中国文化难以为继。(3)中体西用启示学习外国必须结合本国实际。洋务运动后,拒绝学习外国的盲目排外思想固然没有市场了,而全盘西化的主张,也被多数人所否定。结合本国实际学习外国的东西,已经逐渐成为人们遵循的法则。维新派在主张君主立宪的同时,也提出“保国保种保教”的口号;,孙中山提出的三民主义,一方面吸收了西方的政治理论,另一方面又结合当时中国的实际,提出了民生主义(即平均地权)。尽管维新运动和辛亥革命因种种原因失败了,但是维新派和孙中山对怎样学习外国的探索是可取的。总之,中体西用是中国在特定历史环境下为寻求中国出路的文化自救方案和关于如何向西方学习的战略思考,“在封建专制统治和顽固守旧思想占据主导地位的历史条件下,中体西用是当时可行的过渡性模式”。它的提出,不仅开了社会风气之先,为引进西学提供了理论依据,而且促成了中国近代化的起步。

(4)中体西用为西学的传播大开了方便之门。虽然中学是体、西学为用,但它堂而皇之进入了传统框架,取得了合法地位,从而有利于打破国民拒斥外来新生事物的传统文化心理障碍。于是,在“用"的招牌下,西学大量涌入。江南制造总局仅1896一年就译介西书120多种,平均每三天即译介一种,真是达到了惊人的地步。伴随着西学的传播,中国的生产面貌发生了巨大変化,君主立宪、民主共和等政治理论也在这个过程中被引入中国,并与中国文化交融,从而产生出中国自己的近代政治思想。中国新的社会,就是在这个过程中开始孕育生成。

同课章节目录