六年级下册数学教案-6.1 认识正比例的量 苏教版

文档属性

| 名称 | 六年级下册数学教案-6.1 认识正比例的量 苏教版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 13.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

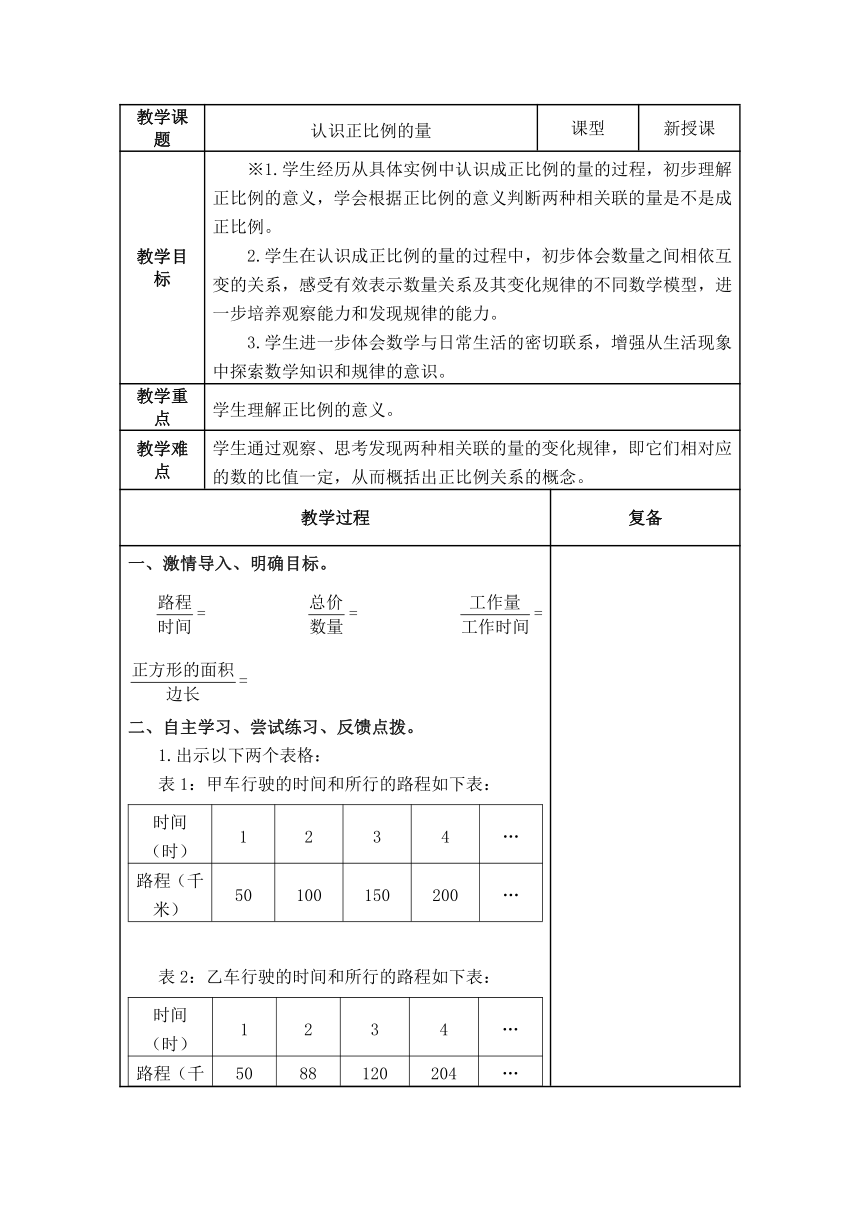

教学课题

认识正比例的量

课型

新授课

教学目标

※1.学生经历从具体实例中认识成正比例的量的过程,初步理解正比例的意义,学会根据正比例的意义判断两种相关联的量是不是成正比例。2.学生在认识成正比例的量的过程中,初步体会数量之间相依互变的关系,感受有效表示数量关系及其变化规律的不同数学模型,进一步培养观察能力和发现规律的能力。3.学生进一步体会数学与日常生活的密切联系,增强从生活现象中探索数学知识和规律的意识。

教学重点

学生理解正比例的意义。

教学难点

学生通过观察、思考发现两种相关联的量的变化规律,即它们相对应的数的比值一定,从而概括出正比例关系的概念。

教学过程

复备

一、激情导入、明确目标。

=

=

=

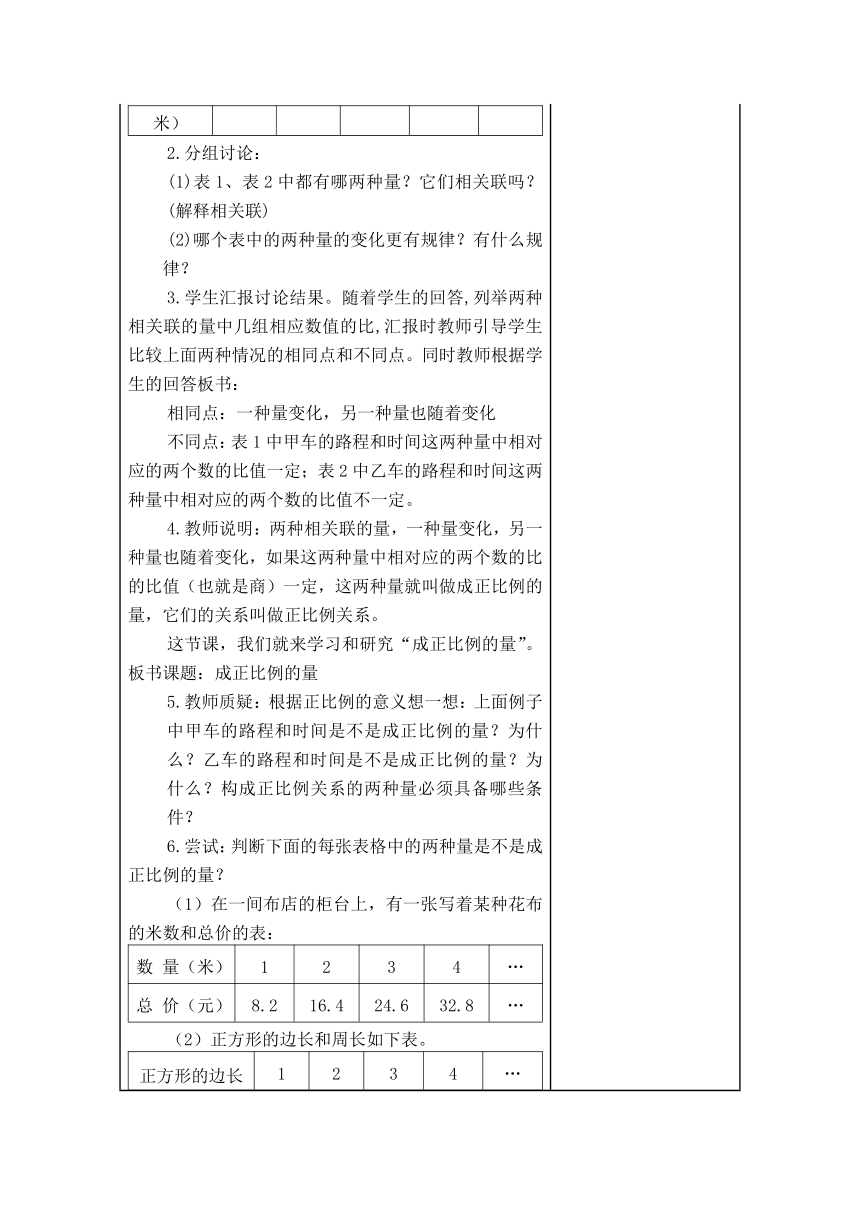

=二、自主学习、尝试练习、反馈点拨。1.出示以下两个表格:表1:甲车行驶的时间和所行的路程如下表:时间(时)1234…路程(千米)50100150200…表2:乙车行驶的时间和所行的路程如下表:时间(时)1234…路程(千米)5088120204…2.分组讨论:(1)表1、表2中都有哪两种量?它们相关联吗?

(解释相关联)(2)哪个表中的两种量的变化更有规律?有什么规律?3.学生汇报讨论结果。随着学生的回答,列举两种相关联的量中几组相应数值的比,汇报时教师引导学生比较上面两种情况的相同点和不同点。同时教师根据学生的回答板书:相同点:一种量变化,另一种量也随着变化不同点:表1中甲车的路程和时间这两种量中相对应的两个数的比值一定;表2中乙车的路程和时间这两种量中相对应的两个数的比值不一定。4.教师说明:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的比的比值(也就是商)一定,这两种量就叫做成正比例的量,它们的关系叫做正比例关系。这节课,我们就来学习和研究“成正比例的量”。板书课题:成正比例的量5.教师质疑:根据正比例的意义想一想:上面例子中甲车的路程和时间是不是成正比例的量?为什么?乙车的路程和时间是不是成正比例的量?为什么?构成正比例关系的两种量必须具备哪些条件?6.尝试:判断下面的每张表格中的两种量是不是成正比例的量?(1)在一间布店的柜台上,有一张写着某种花布的米数和总价的表:数

量(米)1234…总

价(元)8.216.424.632.8…(2)正方形的边长和周长如下表。正方形的边长(厘米)1234…正方形的周长(厘米)481216…(3)正方形的边长和面积如下表。正方形的边长(厘米)1234…正方形的面积(平方厘米)14916…7.字母关系式教师提问:如果字母y

和x

表示两种相关联的量,用k表示它们的比值,正比例关系怎样用字母表示出来?学生回答后,教师板书:=k

(一定)三、及时训练、当堂达标。(一)、尝试练习判断下面每题中的两种量是不是成正比例,并说明理由。①每小时织布米数一定,织布总米数和时间。②每人树植棵数一定,参加植树人数和植树总棵数。③订阅《中国少年报》的份数和钱数。④小新跳高的高度和他的身高。⑤长方形的宽一定,它的面积和长。(二)、深化练习1.a和b相关联的两种量,下面哪个式子表示a和b成正比例?

①a+b=12

②

=5

③ab=

④a-b=3.8

⑤b=7a2.x、y、z是三种相关联的量,已知x×y=z。当(

)一定时,(

)和(

)成正比例。四、总结提升,适当拓展。 通过这节课的学习和研究,你们都知道了什么?怎样判断两种量是否成正比例?

作业设计

必做题:《补充习题》第41页。

板书设计

正比例=k

(一定)

教学反思

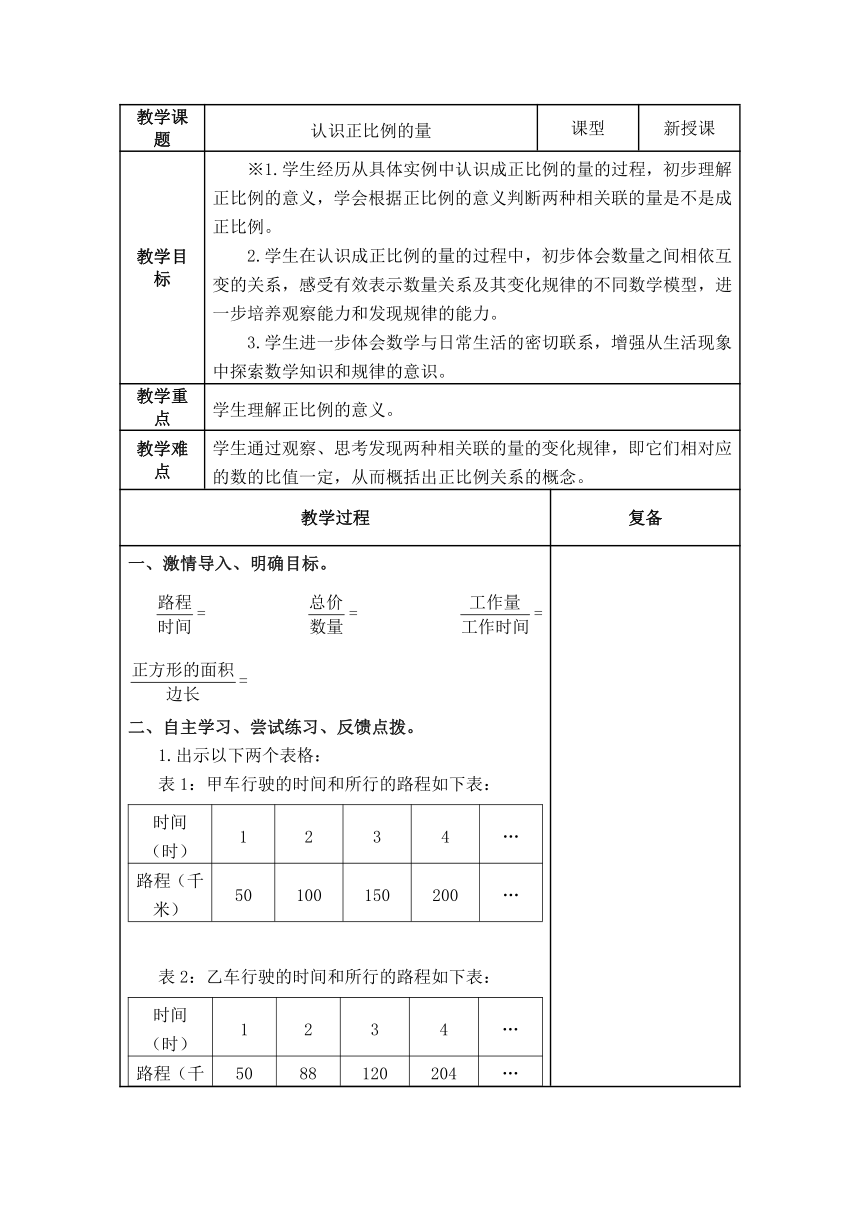

认识正比例的量

课型

新授课

教学目标

※1.学生经历从具体实例中认识成正比例的量的过程,初步理解正比例的意义,学会根据正比例的意义判断两种相关联的量是不是成正比例。2.学生在认识成正比例的量的过程中,初步体会数量之间相依互变的关系,感受有效表示数量关系及其变化规律的不同数学模型,进一步培养观察能力和发现规律的能力。3.学生进一步体会数学与日常生活的密切联系,增强从生活现象中探索数学知识和规律的意识。

教学重点

学生理解正比例的意义。

教学难点

学生通过观察、思考发现两种相关联的量的变化规律,即它们相对应的数的比值一定,从而概括出正比例关系的概念。

教学过程

复备

一、激情导入、明确目标。

=

=

=

=二、自主学习、尝试练习、反馈点拨。1.出示以下两个表格:表1:甲车行驶的时间和所行的路程如下表:时间(时)1234…路程(千米)50100150200…表2:乙车行驶的时间和所行的路程如下表:时间(时)1234…路程(千米)5088120204…2.分组讨论:(1)表1、表2中都有哪两种量?它们相关联吗?

(解释相关联)(2)哪个表中的两种量的变化更有规律?有什么规律?3.学生汇报讨论结果。随着学生的回答,列举两种相关联的量中几组相应数值的比,汇报时教师引导学生比较上面两种情况的相同点和不同点。同时教师根据学生的回答板书:相同点:一种量变化,另一种量也随着变化不同点:表1中甲车的路程和时间这两种量中相对应的两个数的比值一定;表2中乙车的路程和时间这两种量中相对应的两个数的比值不一定。4.教师说明:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的比的比值(也就是商)一定,这两种量就叫做成正比例的量,它们的关系叫做正比例关系。这节课,我们就来学习和研究“成正比例的量”。板书课题:成正比例的量5.教师质疑:根据正比例的意义想一想:上面例子中甲车的路程和时间是不是成正比例的量?为什么?乙车的路程和时间是不是成正比例的量?为什么?构成正比例关系的两种量必须具备哪些条件?6.尝试:判断下面的每张表格中的两种量是不是成正比例的量?(1)在一间布店的柜台上,有一张写着某种花布的米数和总价的表:数

量(米)1234…总

价(元)8.216.424.632.8…(2)正方形的边长和周长如下表。正方形的边长(厘米)1234…正方形的周长(厘米)481216…(3)正方形的边长和面积如下表。正方形的边长(厘米)1234…正方形的面积(平方厘米)14916…7.字母关系式教师提问:如果字母y

和x

表示两种相关联的量,用k表示它们的比值,正比例关系怎样用字母表示出来?学生回答后,教师板书:=k

(一定)三、及时训练、当堂达标。(一)、尝试练习判断下面每题中的两种量是不是成正比例,并说明理由。①每小时织布米数一定,织布总米数和时间。②每人树植棵数一定,参加植树人数和植树总棵数。③订阅《中国少年报》的份数和钱数。④小新跳高的高度和他的身高。⑤长方形的宽一定,它的面积和长。(二)、深化练习1.a和b相关联的两种量,下面哪个式子表示a和b成正比例?

①a+b=12

②

=5

③ab=

④a-b=3.8

⑤b=7a2.x、y、z是三种相关联的量,已知x×y=z。当(

)一定时,(

)和(

)成正比例。四、总结提升,适当拓展。 通过这节课的学习和研究,你们都知道了什么?怎样判断两种量是否成正比例?

作业设计

必做题:《补充习题》第41页。

板书设计

正比例=k

(一定)

教学反思