粤沪版八年级下册物理《7.3 探究物体不受力时怎样运动》 (共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤沪版八年级下册物理《7.3 探究物体不受力时怎样运动》 (共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

意念可以让物体移动

物体怎样才能运动呢?

7.3

物体不受力时怎样运动

是不是

这样才能运动?

有力的作用,物体就可以运动。

没有力作用,物体就不能运动

力和运动的关系如何呢?

有推力时

无推力时

运动状态

运动

静止

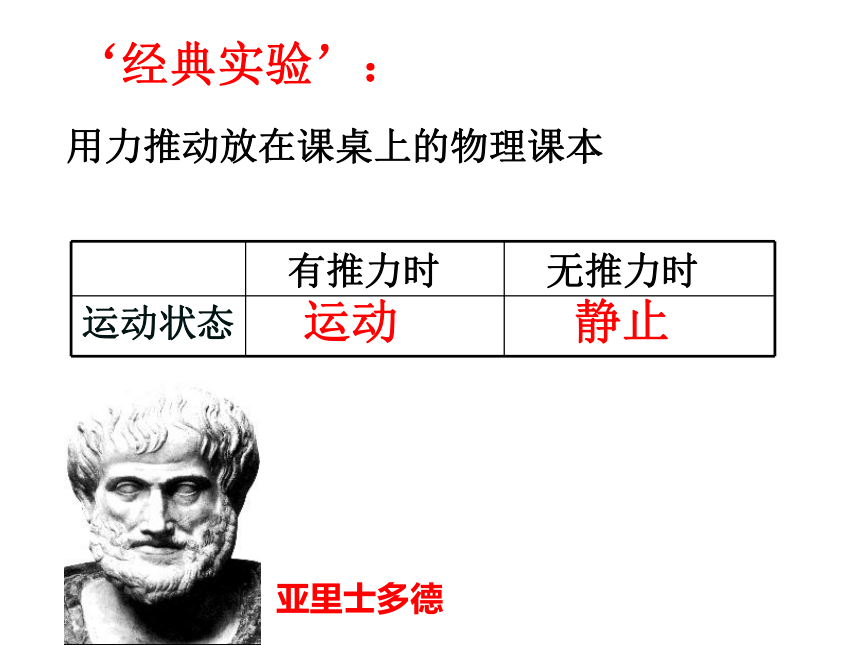

用力推动放在课桌上的物理课本

‘经典实验’:

亚里士多德

亚里士多德

力是维持物体运动的原因,

物体的运动需要力来维持。

(没有力作用,物体就不能运动)

必须有力作用在物体上,物体才能运动。不受力而一直运动的物体是不存在的。

力和运动的关系如何呢?

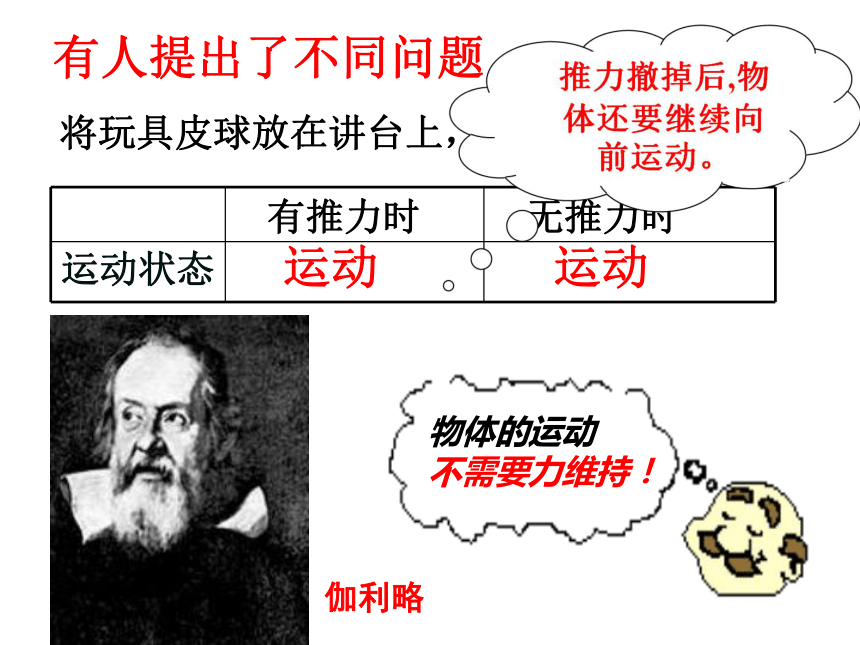

有人提出了不同问题

有推力时

无推力时

运动状态

运动

运动

物体的运动

不需要力维持!

将玩具皮球放在讲台上,用力推皮球。

伽利略

物体的运动不需要力来维持

伽利略

两种观点 孰是孰非

亚里士多德:

“运动者皆被推动。”“当推一个物体的力不再推它时,原来运动的物体便归于静止。”

伽利略:

物体的运动并不需要力来维持。运动的物体会停下来,是因为它受到了摩擦阻力的缘故。

下面我们就来研究运动和力的关系

一、探究运动和力的关系

活动1:探究运动和力的关系

1、提出问题

运动的物体如果不受力的作用,会一直运动下去吗?

2、猜想与假设

3.设计实验与制定计划

该实验是怎么样做的?

器材:

相同条件:

不同条件:

为了使小车到达水平面时具有相同的速度。

斜面、粗糙程度不同的平面、小车、刻度尺等

同一斜面、同一小车、同一高度

不同平面、不同距离

问题:为什么小车要从斜面的同一高度滑下?

方法:控制变量法

(1)怎样控制运动着的物体初始状态相同?

实验中用同样的小车从同一斜面的同一高度自行滑下。

斜面、粗糙程度不同的平面、小车、刻度尺等

(2)实验器材:

(3)实验步骤及观察、记录表格:

实验

运动表面

粗糙程度

摩擦力

运动路程

速度变化

1

绒布表面

2

木面表面

3

冰面表面

实验步骤

实验

运动表面

粗糙程度

摩擦力

运动路程

速度变化

1

绒布表面

2

木面表面

3

冰面表面

非常粗糙

较粗糙

光滑

最大

大

小

最短

长

最长

最快

慢

小

实验数据记录

平面越光滑,小车运动的距离越

,这说明小车受到的阻力越

,速度减小得越

。

分析论证,得出结论:

小

远

慢

假如平面没有摩擦,小车将一直运动下去,且速度的大小和方向都不发生改变。

假设推理:

假如平面没有摩擦,小车受到的阻力为零,小车将怎样运动?

评估与反思:

亚里士多德观点:

必须有力作用在物体上,物体才能运动,停止用力,物体就马上静止下来。力是维持物体运动的原因。

亚里士多德观点的错误:来自于日常经验所带来的错误认识.

伽利略观点:

运动物体会停下来是受到摩擦力的缘故,设想没有摩擦,物体将保持恒定不变的速度永远运动下去。物体的运动不需要力来维持。

评估与反思:

伽利略观点的正确:理想斜面实验的支持.

伽利略理想斜面实验

1

在弯曲轨道的一边释放一个小球,观察小球在另一边上升的高度。

2

逐渐减小轨道与水平倾角θ,直到θ减小为零时,再观察小球的运动情况。

A

B

C

D

E

v

θ

物体的运动不需要力来维持

理想斜面实验

因为摩擦力的存在,小球不会上升到原高度;

讨论与思考:

现实生活中小球会作怎样的运动?其原因是什么?

水平运动时它也会停下来

。

指出了:力不是维持物体运动的原因,而恰恰是改变物体运动状态的原因。

理想实验是实验与思维的完美结合,它以真实科学实验为基础,经过抽象思维,合理的推理,将研究对象“理想化”,抓住主要因素,忽略次要因素,从而概括出事物的本质规律。

伽利略理想斜面实验的意义

理想实验法:

伽利略的发现以及他所运用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端。

——爱因斯坦

伽利略(1564-1642)

伽利略是意大利哲学家、物理学家、

天文学家和数学家。他善于独立思考,常

用自己的观察和实验来检验教授们所讲的

教条。1589年,经朋友推荐到比萨大学任

数学教授。任教时,他整天忙于实验,目

的是重新检验当时的大权威亚里士多德的

著作。伽利略自己动手于1609年制作了世

界上第一台望远镜,观察发现了一系列的新天体,激怒

了当时的教会,受到罗马主教团的审判。伽利略虽然过着监禁的生活,但他仍然不放弃对科学的追求。1642年1月8日,78岁的科学巨人含冤逝世。

时隔300年,1979年11月10日,罗马教皇终于公开承认教会审判是不公正的,这位科学巨人终于沉冤昭雪。

人们对物体的运动规律的认识是经历了漫长的时间的.物体在不受力时的运动规律,它是经过亚里士多德对人们近两千年的思想束缚,伽利略的科学推理,才最终由牛顿总结得出来.

物体不受力

(运动方向上不受力)

静止的物体

保持

静止状态

运动的物体

匀速直线

运动状态

抽象与归纳:

一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。

牛顿第一定律:

③“或”字说明物体只能处于其中一种状态,即物体不受力时,原来静止的物体将永远保持静止状态,原来运动的物体将永远做匀速直线运动。

注意:

①

“一切物体”说明该规律适合于所有的物体,具有普遍意义;

②

“没有受到外力的作用”是定律的成立条件;

牛顿是英国物理学家、天文学家、数学家。他喜欢沉思默想,动手制作。小学时就制作了令人惊惊讶的小风车,中学时又制作了水钟自动滴水到自己脸上摧他起床。

牛顿(1642-1727)

牛顿的一生贡献很多。但是,他对自己所做一切的总结是:

我始终把观察实验和理性思考结合在一起,那浩瀚的真理海洋,仍然在我前面并未被发现,如果我所见的比别人远,那是因为我站在巨人的肩膀上。

少年时的牛顿充满理想,壮志满怀,酷爱学习,曾在自家的石墙上刻了一个日钟,目的是督促自己争分夺秒地学习。

牛顿第一定律不是通过实验直接得出的,而是在大量实验的基础上用推理的方法概括出来的。不能用实验直接证明。

(1)力不是维持物体运动的原因;

(2)力是改变物体运动状态的原因.

牛顿第一定律的重要贡献在于

不受外力作用的物体是不存在的,牛顿第一定律所描述的物体不受外力的状态,是一种理想化状态.

这种状态虽不能实现,但在现实中却可以用合力为0的状态来代替它,或者说合力为0与不受外力是等效的。

这就使得牛顿第一定律在实际应用中有了实际的意义。

小结:三巨头

亚里士多德

伽利略

牛顿

同学们,你们喜欢哪一个科学家呢?

谢谢

意念可以让物体移动

物体怎样才能运动呢?

7.3

物体不受力时怎样运动

是不是

这样才能运动?

有力的作用,物体就可以运动。

没有力作用,物体就不能运动

力和运动的关系如何呢?

有推力时

无推力时

运动状态

运动

静止

用力推动放在课桌上的物理课本

‘经典实验’:

亚里士多德

亚里士多德

力是维持物体运动的原因,

物体的运动需要力来维持。

(没有力作用,物体就不能运动)

必须有力作用在物体上,物体才能运动。不受力而一直运动的物体是不存在的。

力和运动的关系如何呢?

有人提出了不同问题

有推力时

无推力时

运动状态

运动

运动

物体的运动

不需要力维持!

将玩具皮球放在讲台上,用力推皮球。

伽利略

物体的运动不需要力来维持

伽利略

两种观点 孰是孰非

亚里士多德:

“运动者皆被推动。”“当推一个物体的力不再推它时,原来运动的物体便归于静止。”

伽利略:

物体的运动并不需要力来维持。运动的物体会停下来,是因为它受到了摩擦阻力的缘故。

下面我们就来研究运动和力的关系

一、探究运动和力的关系

活动1:探究运动和力的关系

1、提出问题

运动的物体如果不受力的作用,会一直运动下去吗?

2、猜想与假设

3.设计实验与制定计划

该实验是怎么样做的?

器材:

相同条件:

不同条件:

为了使小车到达水平面时具有相同的速度。

斜面、粗糙程度不同的平面、小车、刻度尺等

同一斜面、同一小车、同一高度

不同平面、不同距离

问题:为什么小车要从斜面的同一高度滑下?

方法:控制变量法

(1)怎样控制运动着的物体初始状态相同?

实验中用同样的小车从同一斜面的同一高度自行滑下。

斜面、粗糙程度不同的平面、小车、刻度尺等

(2)实验器材:

(3)实验步骤及观察、记录表格:

实验

运动表面

粗糙程度

摩擦力

运动路程

速度变化

1

绒布表面

2

木面表面

3

冰面表面

实验步骤

实验

运动表面

粗糙程度

摩擦力

运动路程

速度变化

1

绒布表面

2

木面表面

3

冰面表面

非常粗糙

较粗糙

光滑

最大

大

小

最短

长

最长

最快

慢

小

实验数据记录

平面越光滑,小车运动的距离越

,这说明小车受到的阻力越

,速度减小得越

。

分析论证,得出结论:

小

远

慢

假如平面没有摩擦,小车将一直运动下去,且速度的大小和方向都不发生改变。

假设推理:

假如平面没有摩擦,小车受到的阻力为零,小车将怎样运动?

评估与反思:

亚里士多德观点:

必须有力作用在物体上,物体才能运动,停止用力,物体就马上静止下来。力是维持物体运动的原因。

亚里士多德观点的错误:来自于日常经验所带来的错误认识.

伽利略观点:

运动物体会停下来是受到摩擦力的缘故,设想没有摩擦,物体将保持恒定不变的速度永远运动下去。物体的运动不需要力来维持。

评估与反思:

伽利略观点的正确:理想斜面实验的支持.

伽利略理想斜面实验

1

在弯曲轨道的一边释放一个小球,观察小球在另一边上升的高度。

2

逐渐减小轨道与水平倾角θ,直到θ减小为零时,再观察小球的运动情况。

A

B

C

D

E

v

θ

物体的运动不需要力来维持

理想斜面实验

因为摩擦力的存在,小球不会上升到原高度;

讨论与思考:

现实生活中小球会作怎样的运动?其原因是什么?

水平运动时它也会停下来

。

指出了:力不是维持物体运动的原因,而恰恰是改变物体运动状态的原因。

理想实验是实验与思维的完美结合,它以真实科学实验为基础,经过抽象思维,合理的推理,将研究对象“理想化”,抓住主要因素,忽略次要因素,从而概括出事物的本质规律。

伽利略理想斜面实验的意义

理想实验法:

伽利略的发现以及他所运用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端。

——爱因斯坦

伽利略(1564-1642)

伽利略是意大利哲学家、物理学家、

天文学家和数学家。他善于独立思考,常

用自己的观察和实验来检验教授们所讲的

教条。1589年,经朋友推荐到比萨大学任

数学教授。任教时,他整天忙于实验,目

的是重新检验当时的大权威亚里士多德的

著作。伽利略自己动手于1609年制作了世

界上第一台望远镜,观察发现了一系列的新天体,激怒

了当时的教会,受到罗马主教团的审判。伽利略虽然过着监禁的生活,但他仍然不放弃对科学的追求。1642年1月8日,78岁的科学巨人含冤逝世。

时隔300年,1979年11月10日,罗马教皇终于公开承认教会审判是不公正的,这位科学巨人终于沉冤昭雪。

人们对物体的运动规律的认识是经历了漫长的时间的.物体在不受力时的运动规律,它是经过亚里士多德对人们近两千年的思想束缚,伽利略的科学推理,才最终由牛顿总结得出来.

物体不受力

(运动方向上不受力)

静止的物体

保持

静止状态

运动的物体

匀速直线

运动状态

抽象与归纳:

一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。

牛顿第一定律:

③“或”字说明物体只能处于其中一种状态,即物体不受力时,原来静止的物体将永远保持静止状态,原来运动的物体将永远做匀速直线运动。

注意:

①

“一切物体”说明该规律适合于所有的物体,具有普遍意义;

②

“没有受到外力的作用”是定律的成立条件;

牛顿是英国物理学家、天文学家、数学家。他喜欢沉思默想,动手制作。小学时就制作了令人惊惊讶的小风车,中学时又制作了水钟自动滴水到自己脸上摧他起床。

牛顿(1642-1727)

牛顿的一生贡献很多。但是,他对自己所做一切的总结是:

我始终把观察实验和理性思考结合在一起,那浩瀚的真理海洋,仍然在我前面并未被发现,如果我所见的比别人远,那是因为我站在巨人的肩膀上。

少年时的牛顿充满理想,壮志满怀,酷爱学习,曾在自家的石墙上刻了一个日钟,目的是督促自己争分夺秒地学习。

牛顿第一定律不是通过实验直接得出的,而是在大量实验的基础上用推理的方法概括出来的。不能用实验直接证明。

(1)力不是维持物体运动的原因;

(2)力是改变物体运动状态的原因.

牛顿第一定律的重要贡献在于

不受外力作用的物体是不存在的,牛顿第一定律所描述的物体不受外力的状态,是一种理想化状态.

这种状态虽不能实现,但在现实中却可以用合力为0的状态来代替它,或者说合力为0与不受外力是等效的。

这就使得牛顿第一定律在实际应用中有了实际的意义。

小结:三巨头

亚里士多德

伽利略

牛顿

同学们,你们喜欢哪一个科学家呢?

谢谢