东营市胜利第三十九中学2019-2020学年高中物理鲁科版选修3-4:4.3光导纤维及其应用 课时作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 东营市胜利第三十九中学2019-2020学年高中物理鲁科版选修3-4:4.3光导纤维及其应用 课时作业(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 84.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-06 05:40:32 | ||

图片预览

文档简介

4.3光导纤维及其应用

1.以下关于光导纤维的说法正确的是( )

A.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射

B.内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射

C.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面上发生折射

D.内芯的折射率与外套相同,外套的材料有韧性,可以起保护作用

2.下列关于光学现象的说法正确的是(

)

A.海市蜃楼是因为光的色散

B.雨后的彩虹是由于七色光对水滴的折射率不同发生了光的色散的结果

C.红光进入水中,其频率和传播速度都会变小

D.用于传输信号的光纤利用了光的全反射,且内芯的折射率要小于外套的折射率

3.关于光的全反射现象,下列说法错误的是( )

A.只有光从光疏介质射入光密介质时,可能发生全反射

B.全反射临界角和介质的折射率有关

C.全反射反射率比平面镜反射率高

D.“光纤通信”就是利用了全反射的原理

4.光导纤维由很细的内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯和外套的界面发生全反射,如图所示。为了研究简单,现设外套为空气,内芯的折射率为n,一束光线由空气射入内芯,在内芯与空气的界面恰好发生全反射。若光速为c,则光线通过边长为L的光导纤维所用的时间为( )

A.

B.

C.

D.

5.以下哪些现象是由光的全反射造成的( )

A.在岸上能看见水中的鱼

B.夜晚,湖面上映出了岸上的彩灯

C.夏天,海面上出现的海市蜃楼

D.用光导纤维传输光信号

6.光导纤维由“内芯”和“包层”两个同心圆柱体组成,其中心部分是内芯,内芯以外的部分为包层,光从一端进入,从另一端射出.下列说法正确的是(

)

A.内芯的折射率大于包层的折射率

B.内芯的折射率小于包层的折射率

C.不同频率的可见光从同一根光导纤维的一端传输到另一端所用的时间相同

D.若紫光以如图所示角度入射时,恰能在内芯和包层分界面上发生全反射,则改用红光以同样角度入射时,也能在内芯和包层分界面上发生全反射

7.关于光的全反射及其应用,下列说法正确的是( )

A.入射角大于临界角,光一定发生全反射

B.光从传播速度大的介质射向传播速度小的介质时可能发生全反射

C.光导纤维传输信号和全息照相利用的都是光的全反射现象

D.水或玻璃中的气泡看起来特别亮,是因为光从水或玻璃射向气泡时在界面发生了全反射

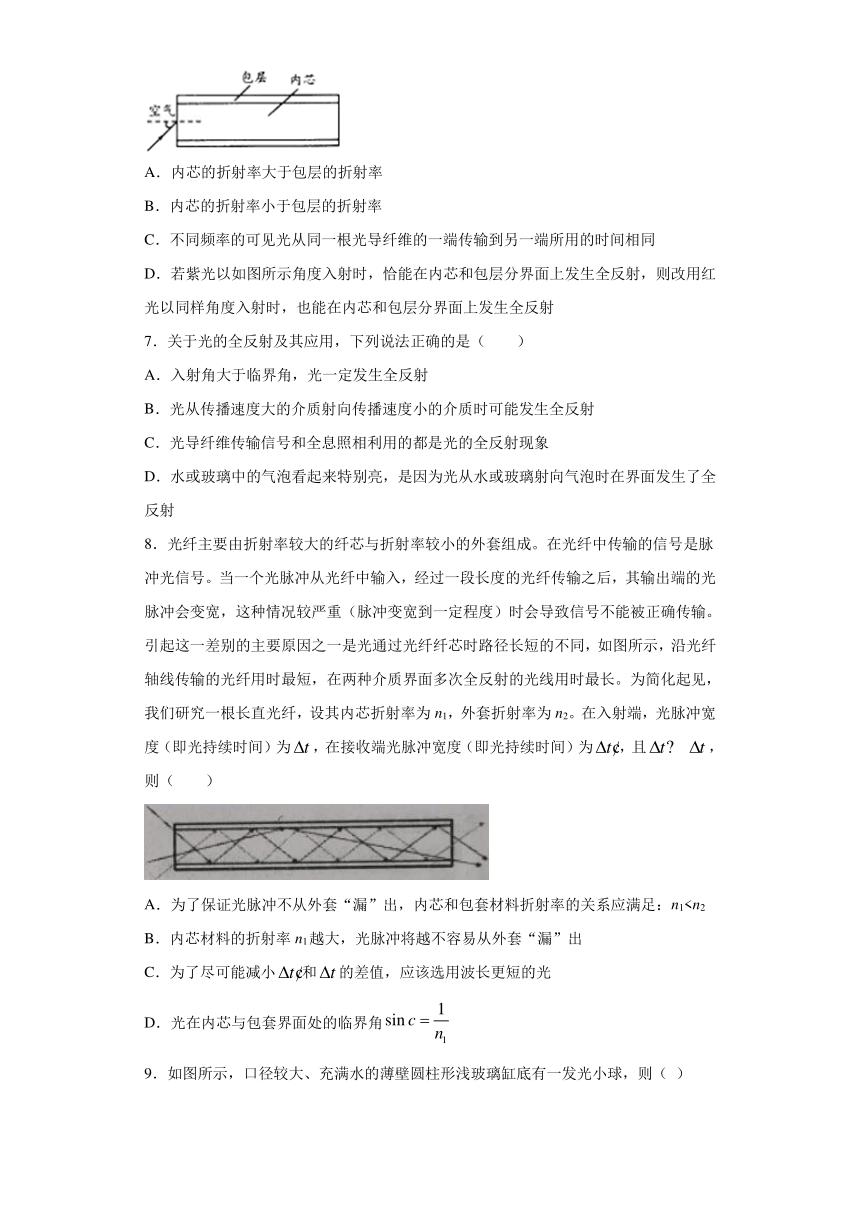

8.光纤主要由折射率较大的纤芯与折射率较小的外套组成。在光纤中传输的信号是脉冲光信号。当一个光脉冲从光纤中输入,经过一段长度的光纤传输之后,其输出端的光脉冲会变宽,这种情况较严重(脉冲变宽到一定程度)时会导致信号不能被正确传输。引起这一差别的主要原因之一是光通过光纤纤芯时路径长短的不同,如图所示,沿光纤轴线传输的光纤用时最短,在两种介质界面多次全反射的光线用时最长。为简化起见,我们研究一根长直光纤,设其内芯折射率为n1,外套折射率为n2。在入射端,光脉冲宽度(即光持续时间)为,在接收端光脉冲宽度(即光持续时间)为,且,则( )

A.为了保证光脉冲不从外套“漏”出,内芯和包套材料折射率的关系应满足:n1B.内芯材料的折射率n1越大,光脉冲将越不容易从外套“漏”出

C.为了尽可能减小和的差值,应该选用波长更短的光

D.光在内芯与包套界面处的临界角

9.如图所示,口径较大、充满水的薄壁圆柱形浅玻璃缸底有一发光小球,则(

)

A.小球必须位于缸底中心才能从侧面看到小球

B.小球所发的光能从水面任何区域射出

C.小球所发的光从水中进入空气后频率变大

D.小球所发的光从水中进入空气后传播速度变大

10.下列关于光现象说法正确的是( )

A.水中的潜水员斜向上看岸边物体时,看到物体的像将比物体所处的实际位置低

B.海市蜃楼产生的原因是由于海面的上层空气的折射率比下层空气折射率大

C.玻璃杯裂缝处在光的照射下,看上去比周围明显偏亮,是由于发生了全反射

D.光纤通信是一种现代通信手段,它是利用光的全反射原理来传播信息

11.2009年诺贝尔物理学奖授予英国华裔物理学家高锟,以表彰他在光纤通信研究中的突出贡献。光纤通信是利用了光的全反射的原理,光导纤维由内芯和外套两层组成。下列有关光导纤维的说法中正确的是

___________

A.内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射

B.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射

C.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生折射

D.内芯的折射率与外套相同,外套的材料有韧性,可以对内芯起保护作用

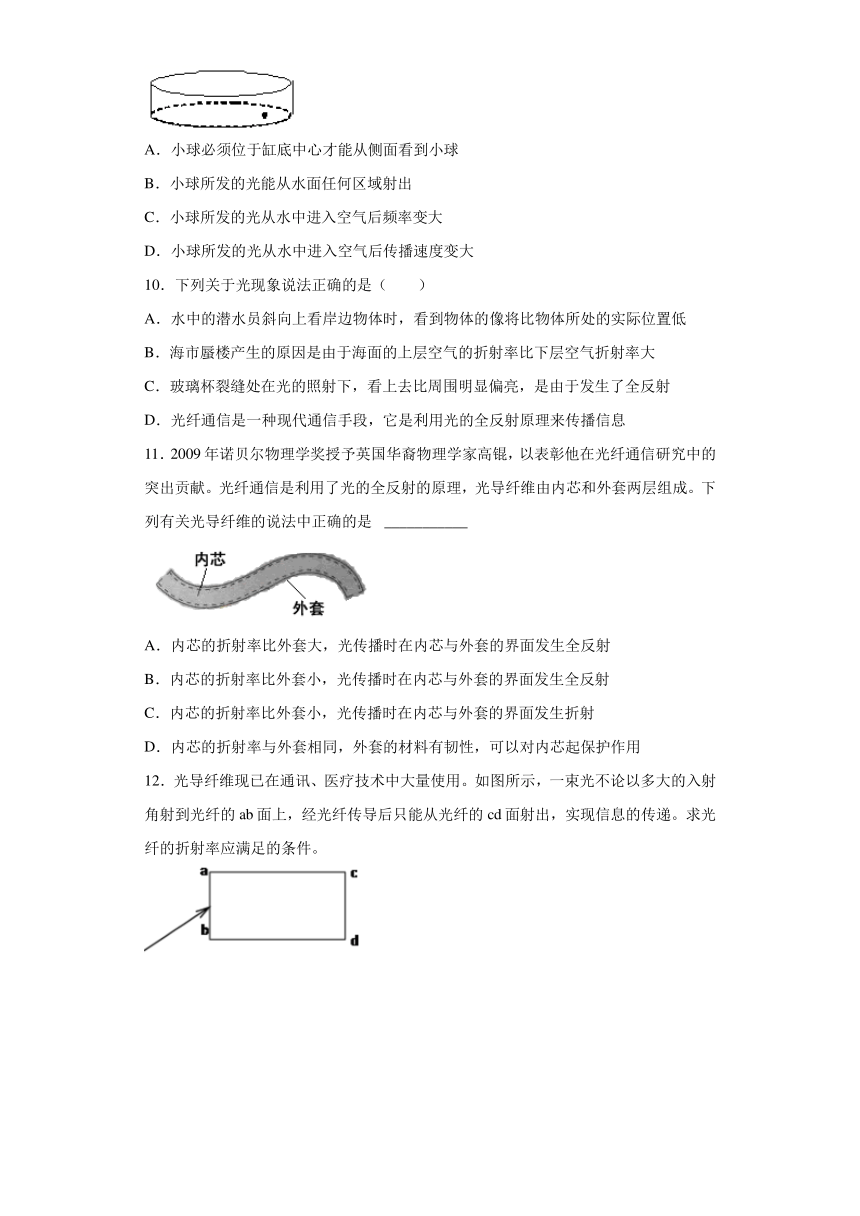

12.光导纤维现已在通讯、医疗技术中大量使用。如图所示,一束光不论以多大的入射角射到光纤的ab面上,经光纤传导后只能从光纤的cd面射出,实现信息的传递。求光纤的折射率应满足的条件。

参考答案

1.B

【解析】

全反射的条件是光从光密介质进入光疏介质,入射角大于等于临界角,所以内芯的折射率大于外套的折射率,光传播时在内芯和外套的界面上发生全反射,故B正确,ACD错误。

故选B。

2.B

【解析】

A.“海市蜃楼”是因为光的折射原理导致的,故A错误;

B.雨后彩虹是太阳光传播中被空气中的水滴色散而产生的,是由于七色光对水滴的折射率不同发生了光的色散的结果,故B正确;

C.红光从空气进入水中后,其频率不变,根据传播速度会减小,故C错误;

D.用于传输信号的光纤利用了光的全反射的原理,要求光线从光密介质射向光疏介质,则光纤内芯的折射率比外套的折射率大,故D错误。

故选B。

3.A

【解析】

A.只有从光密介质到光疏介质,才有可能发生全反射现象。A选项符合题意,故A正确;

B.全反射临界角和介质的折射率有关,折射率越小,临界角越大,B选项不合题意,故B错误;

C.全反射反射率比平面镜反射率高,C选项不合题意,故C错误;

D.光纤通讯就是利用全反射原理把光能束缚在光纤中,由于没有折射,光纤中的光能不会散失到光纤以外,这就减少了光能的损耗,从而使光纤中的光信号传播距离更远。D选项不合题意,故D错误;

故选A。

4.C

【解析】

一束光线由空气射入内芯,在内芯与空气的界面恰好发生全反射,设临界角为C,则光的传播方向与光导纤维的方向之间的夹角为90°-C,光通过长度为L的光导纤维时的路程为

光导纤维的折射率为n,则光在光导纤维中的传播速度

又由于

所以光的传播的时间

故C正确,ABD错误。

故选C。

5.D

【解析】

A.在岸上能看见水中的鱼,是光的折射,A错误;

B.夜晚湖面上映出了岸上的彩灯,是光的反射,B错误;

C.夏天海面上出现的海市蜃楼,是光的折射产生的,C错误;

D.用光导纤维传输光信号,是利用了光的全反射原理,D正确。

故选D。

6.A

【解析】

发生全反射的条件是:1、光从光密介质进入光疏介质.2、入射角大于等于临界角.根据光在介质中的速度和路程求出光传播的时间,从而比较出时间的长短。

【详解】

AB.光线在内芯和包层的界面上发生全反射,知光从光密介质进入光疏介质,则内芯的折射率大于包层的折射率,A正确,B错误;

C.不同频率的光在界面上发生全反射,知经过的路程相同,根据

知光在介质中传播的速度不同,则传播的时间不同,C错误;

D.根据

知折射率越大,临界角越小,红光的折射率小,则临界角大,若紫光恰能发生全反射,则红光不能在分界面上发生全反射,D错误。

故选A。

7.D

【解析】

A.入射角大于临界角,不一定发生全反射,还要光从光密介质进入光疏介质才能发生全反射,故A错误;

B.当光线从从光密介质进入光疏介质时才有可能发生全反射,由n=可知,光在介质中的传播速度越大,介质折射率越小,光在介质中传播速度越小,介质的折射率越大,即光从传播速度大的介质射向传播速度小的介质时不可能发生全反射,故B错误;

C.光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,全息照相是利用了激光相干性好的特性,运用了光的干涉现象,故C错误;

D.当光线由水或玻璃射向气泡时,由于水和玻璃的折射率均大于空气的折射率,部分光线在界面处发生全反射,所以气泡看起来特别亮,故D正确。

故选D。

8.B

【解析】

A.发生全反射的必要条件是:光必须从光密介质摄入光疏介质,即从折射率大的介质射入折射率小的介质,所以当内芯的折射率比包套材料的折射率大时,即时,光在内芯与外套的界面上才能发生全反射,故A错误;

B.内芯材料的折射率越大,光脉冲将越不容易从外套“漏”出,故B正确;

C.光脉冲宽度对应一定的波长范围,故C错误;

D.对于光由介质射入空气(或真空)的情况

而光在内芯与包套界面处临界角不等于光由内芯射入空气(或真空)的临界角,故D错误。

故选B。

9.D

【解析】

A.小球发出的光先从水中传播,然后再射入空气中,故我们从侧面就可以看到小球,选项A错误;

B.由于光从水中射入空气中,故当入射角大于临界角时,光会发生全反射,故球所发的光不是从水面任何区域都能够射出的,选项B错误;

CD.光从水中进入空气后频率不变,由于折射率变小,故光的传播速度变大,选项C错误,D正确.

10.CD

【解析】

A.物体反射的光斜射到水面上,会发生折射现象,当光进入水中后靠近法线,射入潜水员眼睛,而潜水员由于错觉,认为光始终沿直线传播,逆着光的方向看上去而形成的虚像,所以比实际位置高,所以潜水员在水中看见岸上的物体,实际是变高了的物体的虚像,故A错误;

B.海市蜃楼产生的原因是由于海面上的下层空气的温度比上层低,下层空气的密度比上层大,下层空气的折射率比上层空气折射率大而产生的全反射现象,故B错误;

C.玻璃杯裂缝处在光的照射下,看上去比周围明显偏亮,是由于光线从玻璃中射入空气中发生全反射,故C正确;

D.光纤通信是利用光的全放射原理来传播信息,故D正确。

故选CD。

11.A;

【解析】

全反射的条件是光从光密介质进入光疏介质,入射角大于等于临界角。所以内芯的折射率大于外套的折射率,光传播时在内芯和外套的界面上发生全反射,A正确.

12.

【解析】

光路如图所示

据题意可得

由图可知

,

即

,

又有

即

1.以下关于光导纤维的说法正确的是( )

A.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射

B.内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射

C.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面上发生折射

D.内芯的折射率与外套相同,外套的材料有韧性,可以起保护作用

2.下列关于光学现象的说法正确的是(

)

A.海市蜃楼是因为光的色散

B.雨后的彩虹是由于七色光对水滴的折射率不同发生了光的色散的结果

C.红光进入水中,其频率和传播速度都会变小

D.用于传输信号的光纤利用了光的全反射,且内芯的折射率要小于外套的折射率

3.关于光的全反射现象,下列说法错误的是( )

A.只有光从光疏介质射入光密介质时,可能发生全反射

B.全反射临界角和介质的折射率有关

C.全反射反射率比平面镜反射率高

D.“光纤通信”就是利用了全反射的原理

4.光导纤维由很细的内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯和外套的界面发生全反射,如图所示。为了研究简单,现设外套为空气,内芯的折射率为n,一束光线由空气射入内芯,在内芯与空气的界面恰好发生全反射。若光速为c,则光线通过边长为L的光导纤维所用的时间为( )

A.

B.

C.

D.

5.以下哪些现象是由光的全反射造成的( )

A.在岸上能看见水中的鱼

B.夜晚,湖面上映出了岸上的彩灯

C.夏天,海面上出现的海市蜃楼

D.用光导纤维传输光信号

6.光导纤维由“内芯”和“包层”两个同心圆柱体组成,其中心部分是内芯,内芯以外的部分为包层,光从一端进入,从另一端射出.下列说法正确的是(

)

A.内芯的折射率大于包层的折射率

B.内芯的折射率小于包层的折射率

C.不同频率的可见光从同一根光导纤维的一端传输到另一端所用的时间相同

D.若紫光以如图所示角度入射时,恰能在内芯和包层分界面上发生全反射,则改用红光以同样角度入射时,也能在内芯和包层分界面上发生全反射

7.关于光的全反射及其应用,下列说法正确的是( )

A.入射角大于临界角,光一定发生全反射

B.光从传播速度大的介质射向传播速度小的介质时可能发生全反射

C.光导纤维传输信号和全息照相利用的都是光的全反射现象

D.水或玻璃中的气泡看起来特别亮,是因为光从水或玻璃射向气泡时在界面发生了全反射

8.光纤主要由折射率较大的纤芯与折射率较小的外套组成。在光纤中传输的信号是脉冲光信号。当一个光脉冲从光纤中输入,经过一段长度的光纤传输之后,其输出端的光脉冲会变宽,这种情况较严重(脉冲变宽到一定程度)时会导致信号不能被正确传输。引起这一差别的主要原因之一是光通过光纤纤芯时路径长短的不同,如图所示,沿光纤轴线传输的光纤用时最短,在两种介质界面多次全反射的光线用时最长。为简化起见,我们研究一根长直光纤,设其内芯折射率为n1,外套折射率为n2。在入射端,光脉冲宽度(即光持续时间)为,在接收端光脉冲宽度(即光持续时间)为,且,则( )

A.为了保证光脉冲不从外套“漏”出,内芯和包套材料折射率的关系应满足:n1

C.为了尽可能减小和的差值,应该选用波长更短的光

D.光在内芯与包套界面处的临界角

9.如图所示,口径较大、充满水的薄壁圆柱形浅玻璃缸底有一发光小球,则(

)

A.小球必须位于缸底中心才能从侧面看到小球

B.小球所发的光能从水面任何区域射出

C.小球所发的光从水中进入空气后频率变大

D.小球所发的光从水中进入空气后传播速度变大

10.下列关于光现象说法正确的是( )

A.水中的潜水员斜向上看岸边物体时,看到物体的像将比物体所处的实际位置低

B.海市蜃楼产生的原因是由于海面的上层空气的折射率比下层空气折射率大

C.玻璃杯裂缝处在光的照射下,看上去比周围明显偏亮,是由于发生了全反射

D.光纤通信是一种现代通信手段,它是利用光的全反射原理来传播信息

11.2009年诺贝尔物理学奖授予英国华裔物理学家高锟,以表彰他在光纤通信研究中的突出贡献。光纤通信是利用了光的全反射的原理,光导纤维由内芯和外套两层组成。下列有关光导纤维的说法中正确的是

___________

A.内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射

B.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射

C.内芯的折射率比外套小,光传播时在内芯与外套的界面发生折射

D.内芯的折射率与外套相同,外套的材料有韧性,可以对内芯起保护作用

12.光导纤维现已在通讯、医疗技术中大量使用。如图所示,一束光不论以多大的入射角射到光纤的ab面上,经光纤传导后只能从光纤的cd面射出,实现信息的传递。求光纤的折射率应满足的条件。

参考答案

1.B

【解析】

全反射的条件是光从光密介质进入光疏介质,入射角大于等于临界角,所以内芯的折射率大于外套的折射率,光传播时在内芯和外套的界面上发生全反射,故B正确,ACD错误。

故选B。

2.B

【解析】

A.“海市蜃楼”是因为光的折射原理导致的,故A错误;

B.雨后彩虹是太阳光传播中被空气中的水滴色散而产生的,是由于七色光对水滴的折射率不同发生了光的色散的结果,故B正确;

C.红光从空气进入水中后,其频率不变,根据传播速度会减小,故C错误;

D.用于传输信号的光纤利用了光的全反射的原理,要求光线从光密介质射向光疏介质,则光纤内芯的折射率比外套的折射率大,故D错误。

故选B。

3.A

【解析】

A.只有从光密介质到光疏介质,才有可能发生全反射现象。A选项符合题意,故A正确;

B.全反射临界角和介质的折射率有关,折射率越小,临界角越大,B选项不合题意,故B错误;

C.全反射反射率比平面镜反射率高,C选项不合题意,故C错误;

D.光纤通讯就是利用全反射原理把光能束缚在光纤中,由于没有折射,光纤中的光能不会散失到光纤以外,这就减少了光能的损耗,从而使光纤中的光信号传播距离更远。D选项不合题意,故D错误;

故选A。

4.C

【解析】

一束光线由空气射入内芯,在内芯与空气的界面恰好发生全反射,设临界角为C,则光的传播方向与光导纤维的方向之间的夹角为90°-C,光通过长度为L的光导纤维时的路程为

光导纤维的折射率为n,则光在光导纤维中的传播速度

又由于

所以光的传播的时间

故C正确,ABD错误。

故选C。

5.D

【解析】

A.在岸上能看见水中的鱼,是光的折射,A错误;

B.夜晚湖面上映出了岸上的彩灯,是光的反射,B错误;

C.夏天海面上出现的海市蜃楼,是光的折射产生的,C错误;

D.用光导纤维传输光信号,是利用了光的全反射原理,D正确。

故选D。

6.A

【解析】

发生全反射的条件是:1、光从光密介质进入光疏介质.2、入射角大于等于临界角.根据光在介质中的速度和路程求出光传播的时间,从而比较出时间的长短。

【详解】

AB.光线在内芯和包层的界面上发生全反射,知光从光密介质进入光疏介质,则内芯的折射率大于包层的折射率,A正确,B错误;

C.不同频率的光在界面上发生全反射,知经过的路程相同,根据

知光在介质中传播的速度不同,则传播的时间不同,C错误;

D.根据

知折射率越大,临界角越小,红光的折射率小,则临界角大,若紫光恰能发生全反射,则红光不能在分界面上发生全反射,D错误。

故选A。

7.D

【解析】

A.入射角大于临界角,不一定发生全反射,还要光从光密介质进入光疏介质才能发生全反射,故A错误;

B.当光线从从光密介质进入光疏介质时才有可能发生全反射,由n=可知,光在介质中的传播速度越大,介质折射率越小,光在介质中传播速度越小,介质的折射率越大,即光从传播速度大的介质射向传播速度小的介质时不可能发生全反射,故B错误;

C.光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,全息照相是利用了激光相干性好的特性,运用了光的干涉现象,故C错误;

D.当光线由水或玻璃射向气泡时,由于水和玻璃的折射率均大于空气的折射率,部分光线在界面处发生全反射,所以气泡看起来特别亮,故D正确。

故选D。

8.B

【解析】

A.发生全反射的必要条件是:光必须从光密介质摄入光疏介质,即从折射率大的介质射入折射率小的介质,所以当内芯的折射率比包套材料的折射率大时,即时,光在内芯与外套的界面上才能发生全反射,故A错误;

B.内芯材料的折射率越大,光脉冲将越不容易从外套“漏”出,故B正确;

C.光脉冲宽度对应一定的波长范围,故C错误;

D.对于光由介质射入空气(或真空)的情况

而光在内芯与包套界面处临界角不等于光由内芯射入空气(或真空)的临界角,故D错误。

故选B。

9.D

【解析】

A.小球发出的光先从水中传播,然后再射入空气中,故我们从侧面就可以看到小球,选项A错误;

B.由于光从水中射入空气中,故当入射角大于临界角时,光会发生全反射,故球所发的光不是从水面任何区域都能够射出的,选项B错误;

CD.光从水中进入空气后频率不变,由于折射率变小,故光的传播速度变大,选项C错误,D正确.

10.CD

【解析】

A.物体反射的光斜射到水面上,会发生折射现象,当光进入水中后靠近法线,射入潜水员眼睛,而潜水员由于错觉,认为光始终沿直线传播,逆着光的方向看上去而形成的虚像,所以比实际位置高,所以潜水员在水中看见岸上的物体,实际是变高了的物体的虚像,故A错误;

B.海市蜃楼产生的原因是由于海面上的下层空气的温度比上层低,下层空气的密度比上层大,下层空气的折射率比上层空气折射率大而产生的全反射现象,故B错误;

C.玻璃杯裂缝处在光的照射下,看上去比周围明显偏亮,是由于光线从玻璃中射入空气中发生全反射,故C正确;

D.光纤通信是利用光的全放射原理来传播信息,故D正确。

故选CD。

11.A;

【解析】

全反射的条件是光从光密介质进入光疏介质,入射角大于等于临界角。所以内芯的折射率大于外套的折射率,光传播时在内芯和外套的界面上发生全反射,A正确.

12.

【解析】

光路如图所示

据题意可得

由图可知

,

即

,

又有

即

同课章节目录

- 第1章 机械振动

- 导 入 从我国古代的“鱼洗”说起

- 第1节 简谐运动

- 第2节 振动的描述

- 第3节 单摆

- 第4节 生活中的振动

- 第2章 机械波

- 导 入 身边的波

- 第1节 波的形成和描述

- 第2节 波的反射和折射

- 第3节 波的干涉和衍射

- 第4节 多普勒效应及其应用

- 第3章 电磁波

- 导 入 无处不在的电磁波

- 第1节 电磁波的产生

- 第2节 电磁波的发射、传播和接收

- 第3节 电磁波的应用及防护

- 专题探究 振动与波的实验与调研

- 第4章 光的折射与全反射

- 导 入 美妙的彩虹

- 第1节 光的折射定律

- 第2节 光的全反射

- 第3节 光导纤维及其应用

- 第5章 光的干涉 衍射 偏振

- 导 入 从五彩斑斓的肥皂泡说起

- 第1节 光的干涉

- 第2节 光的衍射

- 第3节 光的偏振

- 第4节 激光与全息照相

- 专题探究 光学部分的实验与调研

- 第6章 相对论与天体物理

- 导 入 从双生子佯谬谈起

- 第1节 牛顿眼中的世界

- 第2节 爱因斯坦眼中的世界

- 第3节 广义相对论初步

- 第4节 探索宇宙