冀教版数学四年级上册 8 平均数和条形统计图 第四课时 一格表示多个单位的条形统计图 教案

文档属性

| 名称 | 冀教版数学四年级上册 8 平均数和条形统计图 第四课时 一格表示多个单位的条形统计图 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 309.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-06 12:28:56 | ||

图片预览

文档简介

8.4

一格表示多个单位的条形统计图

教学内容

教材91、92页

一格表示多个单位的条形统计图

教学提示

认识一格表示多个单位的条形统计图,是用条形统计图表示数据,教学时要让学生经历读统计图、交流信息、提问题、解决问题的过程,在读图的过程中,要让学生感受用条形统计图表示数据的特点,体验到现实生活中的一些大数据问题可以用一格表示多个单位的条形统计图来表达和交流。

教学目标

知识与能力

认识一个表示多个单位的条形统计图,能用条形统计图直观表示数据,能根据给出的数据提出问题,并解决问题。

过程与方法

经历读统计图、交流信息、提出问题、解决问题以及用统计图表示数据的过程,掌握读条形统计图的方法。

情感、态度与价值观

在从统计图中获取信息、用统计图表示数据的过程中,体验用统计图表达和交流数据的特点,认识统计图的价值。

重点、难点

重点

认识一格表示多个单位的条形统计图。

难点

用统计图表示数据时,不够整格的作图问题。

教学准备

教师准备:例5多媒体教学课件

学生准备:可以制作条形统计图的空白图表

教学过程

(一)新课导入

师:前几节课,我们学习了平均数和条形统计图的有关知识,这节课我们要进一步学习条形统计图。(板书:一格表示多个单位的条形统计图)

设计意图:

直奔主题,简单直接。

(二)探究新知

一、读一格表示多个单位的条形统计图。

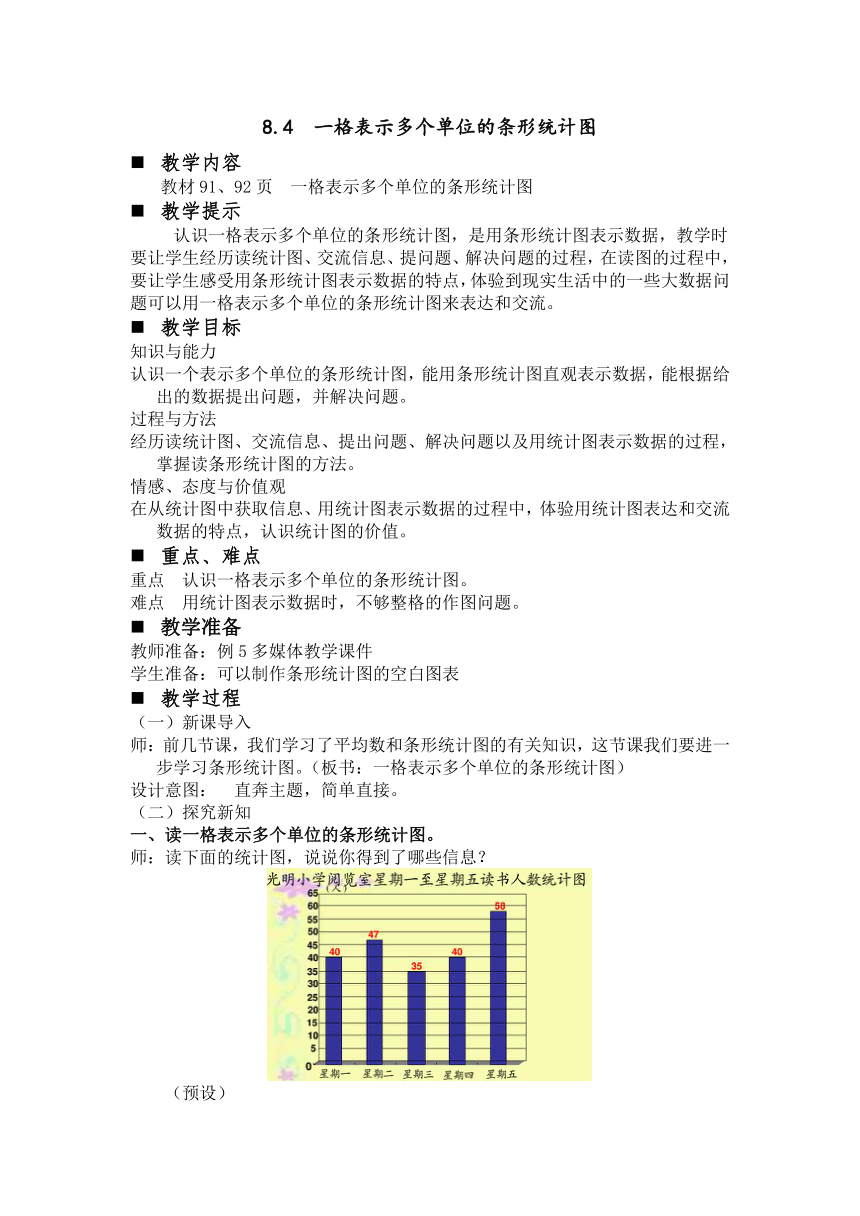

师:读下面的统计图,说说你得到了哪些信息?

(预设)

生1:每天到阅览室读书的人数。?

生2:星期五到阅览室读书的人最多,星期三到阅览室读书的人最少。?

师:这个统计图一格表示多少人?与以前学过的统计图有什么不一样?这样有什么好处??

(预设)

生1:这个统计图一格表示5个人,以前学过的统计图一格就表示1人。?

生2:这个统计图可以表示更大的数量,如果必要时一格还可以表示10人、?20人…?…?

师:你还能提出哪些数学问题并解答?

生1:星期一到星期五一共有多少人到阅览室读书?

生2:平均每天有多少人到阅览室读书?

生独立计算、教师巡视、汇报计算方法结果。?

(预设)

生1:一共有:40+47+35+40+58=220(人)

生2:平均每天到阅览室的人数:(40+47+35+40+58)÷5?

=220÷5?

=44(人)

答:平均每天有44人到阅览室读书。

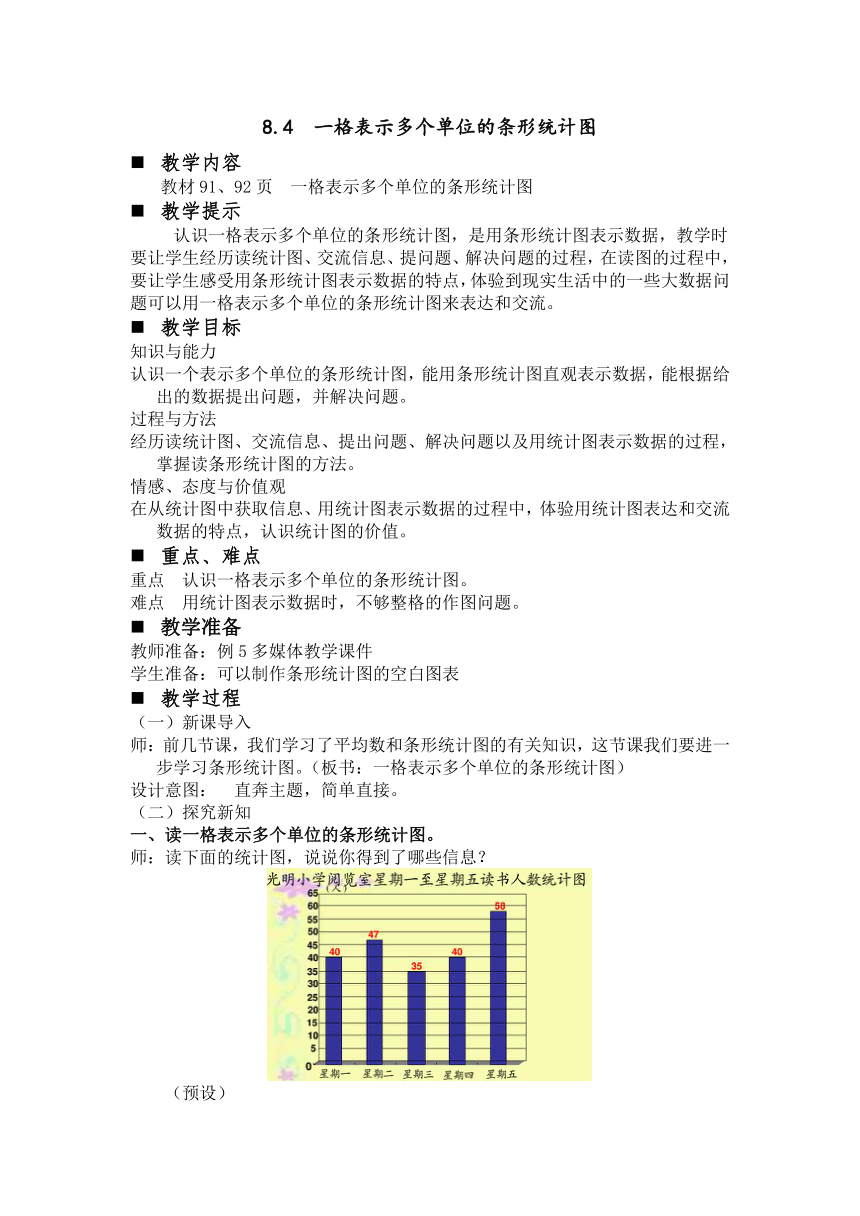

二、绘制一格表示多个单位的条形统计图。

1、在老年活动中心参加各种健身活动的人数统计表,根据统计表中的内容,完成下面的条形统计图。

(课件出示统计表)

制作条形统计图。?

师:你认为统计图中一格表示多少人比较合适??在学生讨论的基础上,呈现统计图。

师:这个统计图,每格代表多少人??

师:你能把这个统计图补充完整吗??

生在课本中把这个统计图补充完整。教师巡视、指导。?

3、展示学生描绘的结果。?(课件出示)

设计意图:

在师生谈话中,认识一格表示多个单位的条形统计图,在尝试中自己绘制一格表示多个单位的条形统计图。

(三)巩固新知

1、教材第92页“练一练”第1、2题。

设计意图:

1、在调查统计活动中,理解平均数的意义,体会数学的统计思想,感受统计图的直观和简洁性。

(四)达标反馈

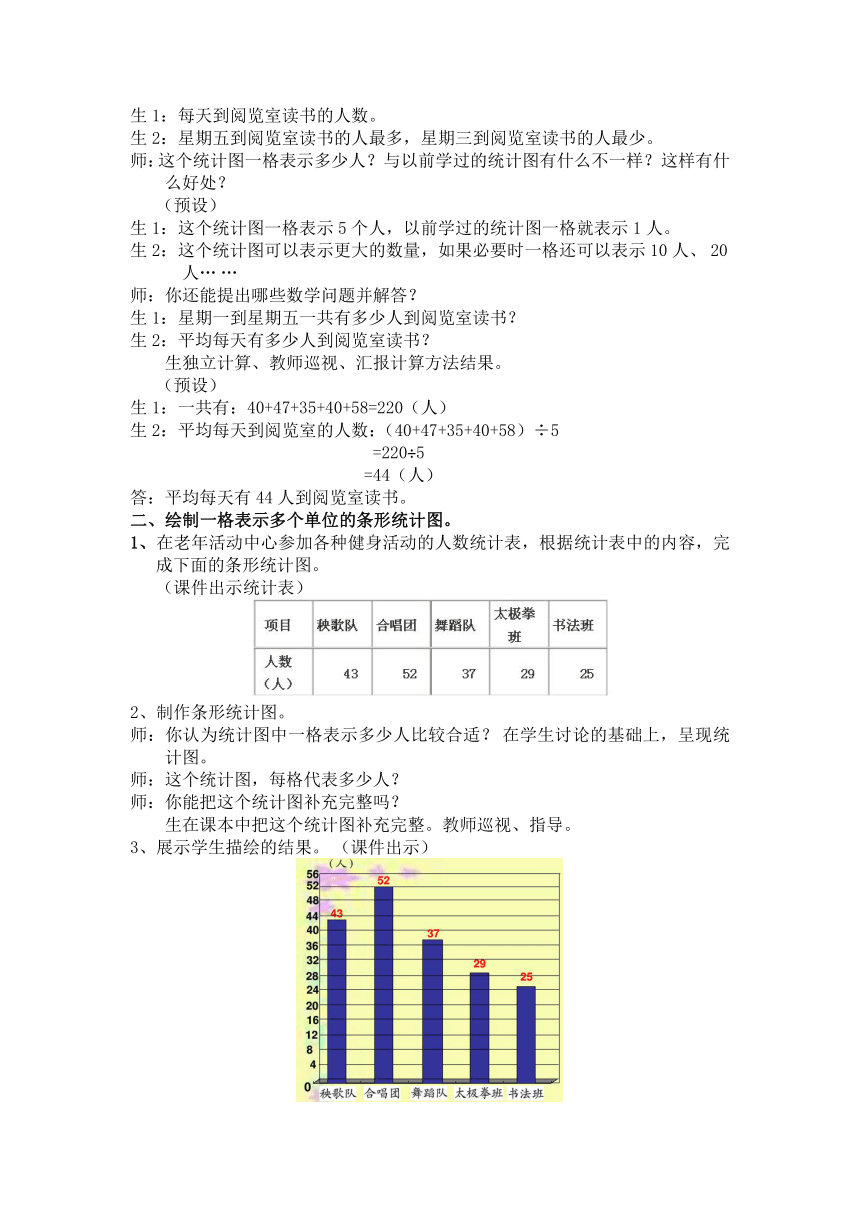

1、某地6月1日儿童节室外气温统计表

(1)根据上表数据,完成条形统计图。

(2)

每隔几小时测量一次气温?

(3)几时气温最高?几时气温最低?

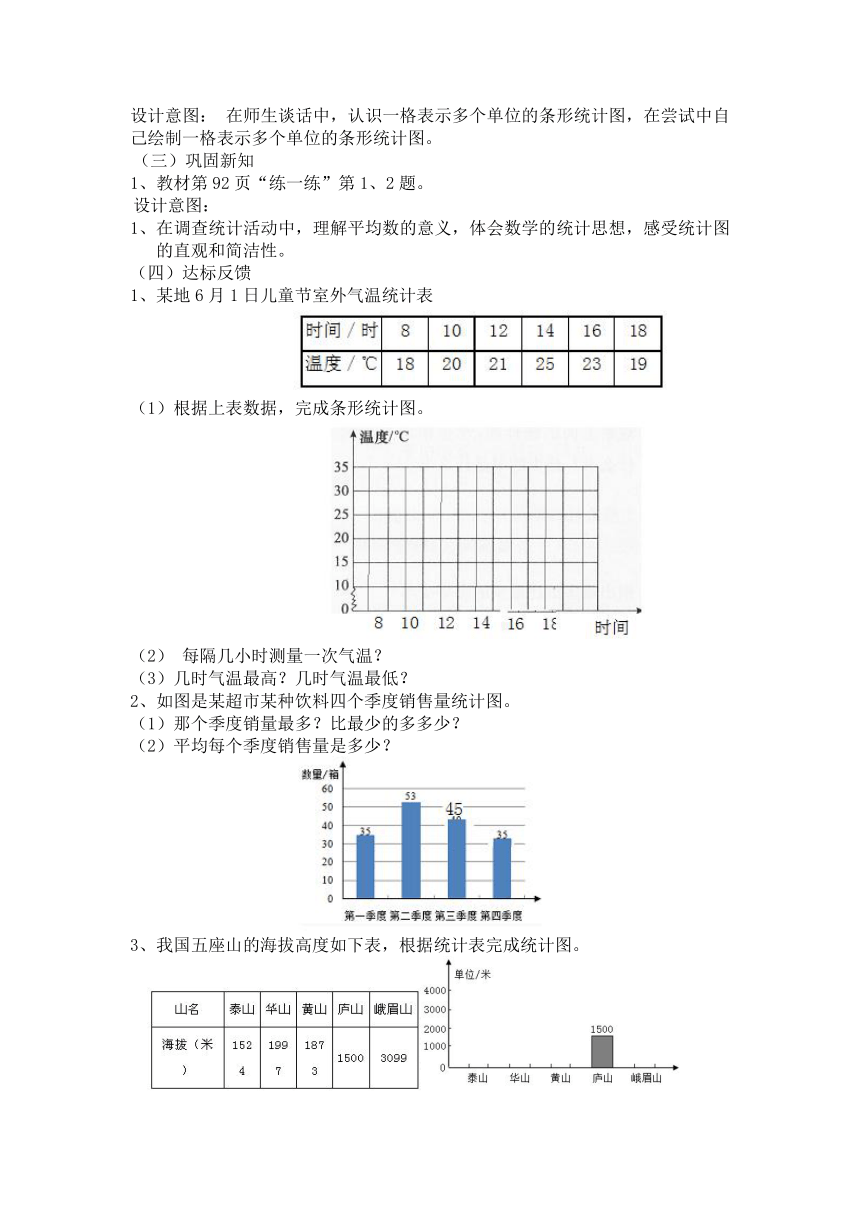

2、如图是某超市某种饮料四个季度销售量统计图。

(1)那个季度销量最多?比最少的多多少?

(2)平均每个季度销售量是多少?

我国五座山的海拔高度如下表,根据统计表完成统计图。

答案:

1、(1)

某地6月1日儿童节室外气温统计图

(2)从统计图中可以看出每隔2小时测量一次气温。

(3)其中14时气温最高,8时气温最低。

2、

(1)第二季度销量最多,53-35=18(箱)(2)(35+53+45+35)÷4=42(箱)

3、

(五)课堂小结

师:通过今天的学习,你知道了什么?学会了什么

设计意图:通过分析统计图的学习,体会数学的学习中,重要的不是我们知道了什么,而是我们如何知道,如何运用我们的智慧去感受、去发现、去探索数学知识的奥秘,从数学中得到无穷的知识,无穷的乐趣。

(六)布置作业

1、填出下列条形统计图中一格表示多少,直条表示多少。

2、下面是某市去年10月份空气质量统计表,根表中的数据完成统计图并回答下面的问题。

(1)每格代表几天?

(2)这个月什么天数最多?什么天数最少?

(3)看了统计图,你想到了什么?

3、某化工厂2015年生产情况如下:

(1)根据上表完成下面的统计图。

(2)平均每月生产化肥多少吨?

答案:

1、5

40

10

30

2

10

25

150

2、

(1)2天

(2)轻度污染

重度污染

(3)治理大气污染

3、

(1)

(2)

板书设计

教学资料包

教学资源

数据分析观念

1、什么是数据分析观念。在《课程标准》中,将数据分析观念解释为:“了解在现实生活中有许多问题应当先做调查研究,收集数据,通过分析做出判断,体会数据中蕴涵着信息;了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性,一方面,对于同样的事情每次收集到的数据可能不同;另一方面,只要有足够的数据就可能从中发现规律。数据分析是统计的核心。”

这段表述点明了两层意思,一是点明了统计的核心是数据分析。“数据是信息的载体,这个载体包括数,也包括言语、信号、图象,凡是能够承载事物信息的东西都构成数据,而统计学就是通过这些载体来提取信息进行分析的科学和艺术。”二是点明了数据分析观念的三个重要方面的要求:体会数据中蕴涵着信息;根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性。

2、数据分析观念的要求。课程标准对数据分析观念的要求主要表现在三方面。

第一,体会在数据中蕴涵着的信息。在以信息和技术为基础的现代社会里,充满着大量的数据,需要人们面对它们做出合理的决策。因此,数据分析观念的首要方面是“了解在现实生活中有许多问题应当先做出调查研究,收集数据,通过分析判断,体会数据中蕴涵着信息。”

第二,根据问题的背景选择合适的方法。《课程标准》对数据分析观念方法的选择指出:要“了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法。”

第三,通过数据分析体验随机性。数据的随机主要有两层含义:一方面,对于同样的事情每次收集到的数据可能会是不同的;另一方面,只要有足够的数据就可能从中发现规律。

资料链接

“统计”一词的由来

“统计”一词,英语为statistics,用作复数名词时,意思是统计资料,作单数名词时,指的是统计学。一般来说,统计这个词包括三个含义:统计工作、统计资料和统计学。这三者之间存在着密切的联系,统计资料是统计工作的成果,统计学来源于统计工作。原始的统计工作即人们收集数据的原始形态已经有几千年的历史,而它作为一门科学,还是从17世纪开始的。英语中统计学家和统计员是同一个(statistician),但统计学并不是直接产生于统计工作的经验总结。每一门科学都有其建立、发展和客观条件,统计科学则是统计工作经验、社会经济理论、计量经济方法融合、提炼、发展而来的一种边缘性学科。

华罗庚与统筹方法

华罗庚先生是中国最有成就的数学家之一,他用非常简单、通俗易懂的文字,为我们讲述了统筹方法,如若在人们日常的学习、生活、工作中自觉地运用这种方法,就会做到事半功倍,大大提高工作效率,缩短工作时间;反之,相同的工作,就会花费更多的时间,更多的精力,工作却不见成效。

统筹方法,是一种安排工作进程的数学方法。它的适用范围极广泛,在企业管理和基本建设中,以及关系复杂的科研项目的组织与管理中,都可以应用。

一格表示多个单位的条形统计图

教学内容

教材91、92页

一格表示多个单位的条形统计图

教学提示

认识一格表示多个单位的条形统计图,是用条形统计图表示数据,教学时要让学生经历读统计图、交流信息、提问题、解决问题的过程,在读图的过程中,要让学生感受用条形统计图表示数据的特点,体验到现实生活中的一些大数据问题可以用一格表示多个单位的条形统计图来表达和交流。

教学目标

知识与能力

认识一个表示多个单位的条形统计图,能用条形统计图直观表示数据,能根据给出的数据提出问题,并解决问题。

过程与方法

经历读统计图、交流信息、提出问题、解决问题以及用统计图表示数据的过程,掌握读条形统计图的方法。

情感、态度与价值观

在从统计图中获取信息、用统计图表示数据的过程中,体验用统计图表达和交流数据的特点,认识统计图的价值。

重点、难点

重点

认识一格表示多个单位的条形统计图。

难点

用统计图表示数据时,不够整格的作图问题。

教学准备

教师准备:例5多媒体教学课件

学生准备:可以制作条形统计图的空白图表

教学过程

(一)新课导入

师:前几节课,我们学习了平均数和条形统计图的有关知识,这节课我们要进一步学习条形统计图。(板书:一格表示多个单位的条形统计图)

设计意图:

直奔主题,简单直接。

(二)探究新知

一、读一格表示多个单位的条形统计图。

师:读下面的统计图,说说你得到了哪些信息?

(预设)

生1:每天到阅览室读书的人数。?

生2:星期五到阅览室读书的人最多,星期三到阅览室读书的人最少。?

师:这个统计图一格表示多少人?与以前学过的统计图有什么不一样?这样有什么好处??

(预设)

生1:这个统计图一格表示5个人,以前学过的统计图一格就表示1人。?

生2:这个统计图可以表示更大的数量,如果必要时一格还可以表示10人、?20人…?…?

师:你还能提出哪些数学问题并解答?

生1:星期一到星期五一共有多少人到阅览室读书?

生2:平均每天有多少人到阅览室读书?

生独立计算、教师巡视、汇报计算方法结果。?

(预设)

生1:一共有:40+47+35+40+58=220(人)

生2:平均每天到阅览室的人数:(40+47+35+40+58)÷5?

=220÷5?

=44(人)

答:平均每天有44人到阅览室读书。

二、绘制一格表示多个单位的条形统计图。

1、在老年活动中心参加各种健身活动的人数统计表,根据统计表中的内容,完成下面的条形统计图。

(课件出示统计表)

制作条形统计图。?

师:你认为统计图中一格表示多少人比较合适??在学生讨论的基础上,呈现统计图。

师:这个统计图,每格代表多少人??

师:你能把这个统计图补充完整吗??

生在课本中把这个统计图补充完整。教师巡视、指导。?

3、展示学生描绘的结果。?(课件出示)

设计意图:

在师生谈话中,认识一格表示多个单位的条形统计图,在尝试中自己绘制一格表示多个单位的条形统计图。

(三)巩固新知

1、教材第92页“练一练”第1、2题。

设计意图:

1、在调查统计活动中,理解平均数的意义,体会数学的统计思想,感受统计图的直观和简洁性。

(四)达标反馈

1、某地6月1日儿童节室外气温统计表

(1)根据上表数据,完成条形统计图。

(2)

每隔几小时测量一次气温?

(3)几时气温最高?几时气温最低?

2、如图是某超市某种饮料四个季度销售量统计图。

(1)那个季度销量最多?比最少的多多少?

(2)平均每个季度销售量是多少?

我国五座山的海拔高度如下表,根据统计表完成统计图。

答案:

1、(1)

某地6月1日儿童节室外气温统计图

(2)从统计图中可以看出每隔2小时测量一次气温。

(3)其中14时气温最高,8时气温最低。

2、

(1)第二季度销量最多,53-35=18(箱)(2)(35+53+45+35)÷4=42(箱)

3、

(五)课堂小结

师:通过今天的学习,你知道了什么?学会了什么

设计意图:通过分析统计图的学习,体会数学的学习中,重要的不是我们知道了什么,而是我们如何知道,如何运用我们的智慧去感受、去发现、去探索数学知识的奥秘,从数学中得到无穷的知识,无穷的乐趣。

(六)布置作业

1、填出下列条形统计图中一格表示多少,直条表示多少。

2、下面是某市去年10月份空气质量统计表,根表中的数据完成统计图并回答下面的问题。

(1)每格代表几天?

(2)这个月什么天数最多?什么天数最少?

(3)看了统计图,你想到了什么?

3、某化工厂2015年生产情况如下:

(1)根据上表完成下面的统计图。

(2)平均每月生产化肥多少吨?

答案:

1、5

40

10

30

2

10

25

150

2、

(1)2天

(2)轻度污染

重度污染

(3)治理大气污染

3、

(1)

(2)

板书设计

教学资料包

教学资源

数据分析观念

1、什么是数据分析观念。在《课程标准》中,将数据分析观念解释为:“了解在现实生活中有许多问题应当先做调查研究,收集数据,通过分析做出判断,体会数据中蕴涵着信息;了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性,一方面,对于同样的事情每次收集到的数据可能不同;另一方面,只要有足够的数据就可能从中发现规律。数据分析是统计的核心。”

这段表述点明了两层意思,一是点明了统计的核心是数据分析。“数据是信息的载体,这个载体包括数,也包括言语、信号、图象,凡是能够承载事物信息的东西都构成数据,而统计学就是通过这些载体来提取信息进行分析的科学和艺术。”二是点明了数据分析观念的三个重要方面的要求:体会数据中蕴涵着信息;根据问题的背景选择合适的方法;通过数据分析体验随机性。

2、数据分析观念的要求。课程标准对数据分析观念的要求主要表现在三方面。

第一,体会在数据中蕴涵着的信息。在以信息和技术为基础的现代社会里,充满着大量的数据,需要人们面对它们做出合理的决策。因此,数据分析观念的首要方面是“了解在现实生活中有许多问题应当先做出调查研究,收集数据,通过分析判断,体会数据中蕴涵着信息。”

第二,根据问题的背景选择合适的方法。《课程标准》对数据分析观念方法的选择指出:要“了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法。”

第三,通过数据分析体验随机性。数据的随机主要有两层含义:一方面,对于同样的事情每次收集到的数据可能会是不同的;另一方面,只要有足够的数据就可能从中发现规律。

资料链接

“统计”一词的由来

“统计”一词,英语为statistics,用作复数名词时,意思是统计资料,作单数名词时,指的是统计学。一般来说,统计这个词包括三个含义:统计工作、统计资料和统计学。这三者之间存在着密切的联系,统计资料是统计工作的成果,统计学来源于统计工作。原始的统计工作即人们收集数据的原始形态已经有几千年的历史,而它作为一门科学,还是从17世纪开始的。英语中统计学家和统计员是同一个(statistician),但统计学并不是直接产生于统计工作的经验总结。每一门科学都有其建立、发展和客观条件,统计科学则是统计工作经验、社会经济理论、计量经济方法融合、提炼、发展而来的一种边缘性学科。

华罗庚与统筹方法

华罗庚先生是中国最有成就的数学家之一,他用非常简单、通俗易懂的文字,为我们讲述了统筹方法,如若在人们日常的学习、生活、工作中自觉地运用这种方法,就会做到事半功倍,大大提高工作效率,缩短工作时间;反之,相同的工作,就会花费更多的时间,更多的精力,工作却不见成效。

统筹方法,是一种安排工作进程的数学方法。它的适用范围极广泛,在企业管理和基本建设中,以及关系复杂的科研项目的组织与管理中,都可以应用。