4.10 常见的工具 教学设计

文档属性

| 名称 | 4.10 常见的工具 教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 736.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-07 08:20:13 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题

10.常见的工具

是否属于地方课程或校本课程

否

学科

科学

学段:

小学

年级

一年级

相关领域

技术与工程

教材

书名:

科学

出版社:人民教育出版社

出版日期:2017年7月

指导思想与理论依据

指导思想:以《学生发展核心素养》为指导思想。在观察的基础上,能以客观事实为依据,用比较、分类等思维方法,初步认识剪刀与钳子的结构与功能;理解工具给人们生活带来的方便;并能使用常见工具对材料进行简单的加工。理论依据:

1927年,陶行知就提出了“行是知之始,知是行之成”的理论,倡导“知行合一”的教育理念。近年来以美国为首西方国家从倡导

“教作为探究的科学”向“教作为实践的科学”转变。本节课将“知行合一”的实践带进科学课堂教学中,力图让学生在实践活动中认识工具、了解使用工具的优越性和技术在社会中的发展。

教学背景分析

教学内容:本单元是本套教材中第一个工程技术单元,在这个单元中,学生将认识一些简单而又常见的工具,并尝试使用这些工具,对材料进行加工,开展小制作活动。第10课是《常用的工具》。本课主要内容是使学生认识一些常见的简单工具,了解其结构和功能,并通过实践活动,初步练习使用简单工具。在课标中的具体要求是:17.技术的核心是发明,是人们对自然的利用和改造。

1——2年级:17.2

认识周围简单科技产品的结构和功能。

17.3认识常见工具,了解其功能。使用工具,对材料进行简单加工。

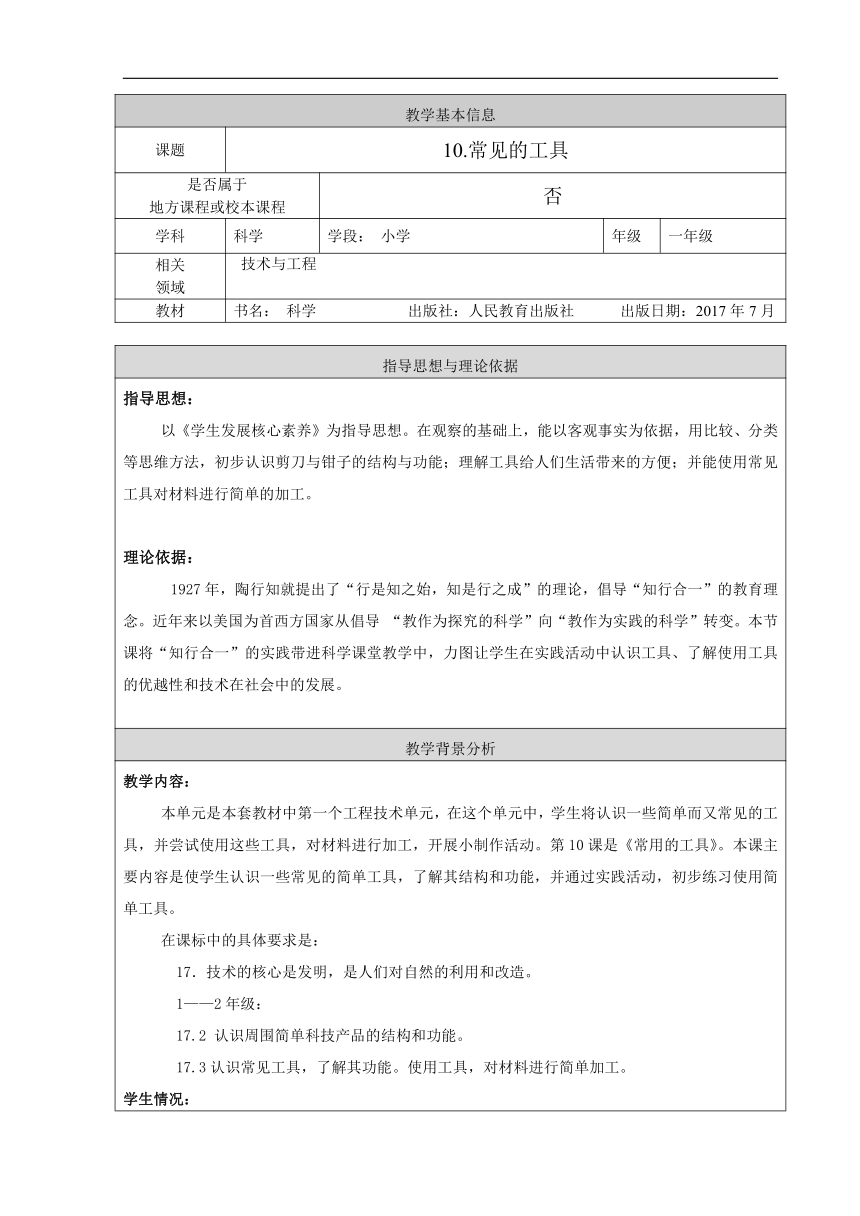

学生情况:一年级学生刚刚入学,一切都在熟悉之中,已经上了几节科学课,孩子们表现出,对科学课有着很高的兴趣,觉得科学课很好玩、很有意思,也学到了一些知识。认识了常见材料,学生们知道纸张、铁丝、绳子等属于材料,剪刀、钳子等属于工具。课前,我对学生进行了前测(前侧题图1),将毛线、金属丝、螺丝钉、五角星图案等材料与剪刀、钳子、螺丝刀、胶棒、尺子、卷尺等工具找到相对于的进行连线。目的是在于,了解学生对简单工作的了解情况,以及学生对工具的用途的了解。前测对象是一年级(1)班学生,共17人。具体情况如下:1.16名同学知道剪刀可以剪纸、剪毛线;1人认为剪刀可以剪断金属丝;全班同学都没能说出剪刀的结构。2.15名同学知道钳子可以剪短金属丝,其中2名同学知道铁丝放在钳子的凹槽处可以剪断铁丝,13名同学认为铁丝放在钳子的前面扁平的位置就可以被剪断。3.13名同学认识螺丝刀,并能区分十字螺丝刀和一字螺丝刀的不同用途,4名同学认识螺丝刀,但不能区分十字螺丝刀和一字螺丝刀的不同用途。4.16名同学都不认识图形尺,更没有使用过图形尺画图形。5.14名同学认识软尺,知道是尺子的一种,可以量东西的长短、可以量身高,2名同学不不认识软尺;全班17人都没有亲自用过软尺。在追问中我还了解到,学生能够利用尺子画直线,但不会进行准确测量,不能理解什么是厘米;知道软尺可以量身高,但是不能把软尺和其他物体的长短建立联系;有大部分学生见过家长使用钳子、螺丝刀等工具,但是所有同学都没有独立使用过钳子、螺丝刀等工具,不能准确的说出这些工具的结构和功能;所有同学都用剪刀剪过纸,但是不知道剪刀为什么能把纸剪开,而且他们有意愿了解最初的剪刀是什么样子。所以,在这节科学课上需要帮助学生了解剪刀的结构与功能,感受工具的变化;在课上体验钳子的使用,认识钳子的结构。教学方式:围绕“常见的工具”这一主题,开展以探究为主的教学方式:在提出问题的环节中,从学校手工制作社团的活动开始,从视频中认识工具和材料,进而引入今天的课题《常见的工具》。在认识常见工具并学习使用的过程中,利用三个闯关小游戏,有层次的逐步加大难度,逐级认识本节课重点要认识的工具:图形尺、剪刀、钳子。教学手段:

1.将认识工具的过程设置能一个一个小游戏,吸引学生的注意力,让学生有兴趣学。

2.在认识剪刀的过程中,加入工具的发展史,让学生能有意识的联想到工具的发明和发展都是根据人的需要来改变的。

3.在认识钳子的功能时,采用先扶后放的教学方式,让学生在尝试中找到方法解决问题。技术准备:教师准备:ppt课件、剪刀、胶棒、胶条、双面胶、软尺、图形尺、直尺、钳子、金属丝等。

学生准备:红纸、剪刀、胶棒、双面胶

教学目标(内容框架)

科学概念:通过分类、比较认识常用工具的简单结构说出尺子、剪刀、钳子等常见工具的名称、结构和功能;了解使用剪刀、钳子的优越性,体会工具延伸和增强了人类的能力,知道利用工具可以提高工作效率。科学探究:通过闯关小活动,认识图形尺、剪刀、用钳子工具的使用,并能用钳子对物品进行简单加工。

科学态度:表现出对认识和使用简单工具的兴趣,愿意倾听,分享他人的信息,乐于表达、讲述自己的观点。教学重点:

认识常见工具的名称、结构和作用;认识剪刀的发明与演变,学习使用钳子剪断金属丝。教学难点:学生能通实践过活动认识剪子、钳子的结构和作用,并学会使用钳子。

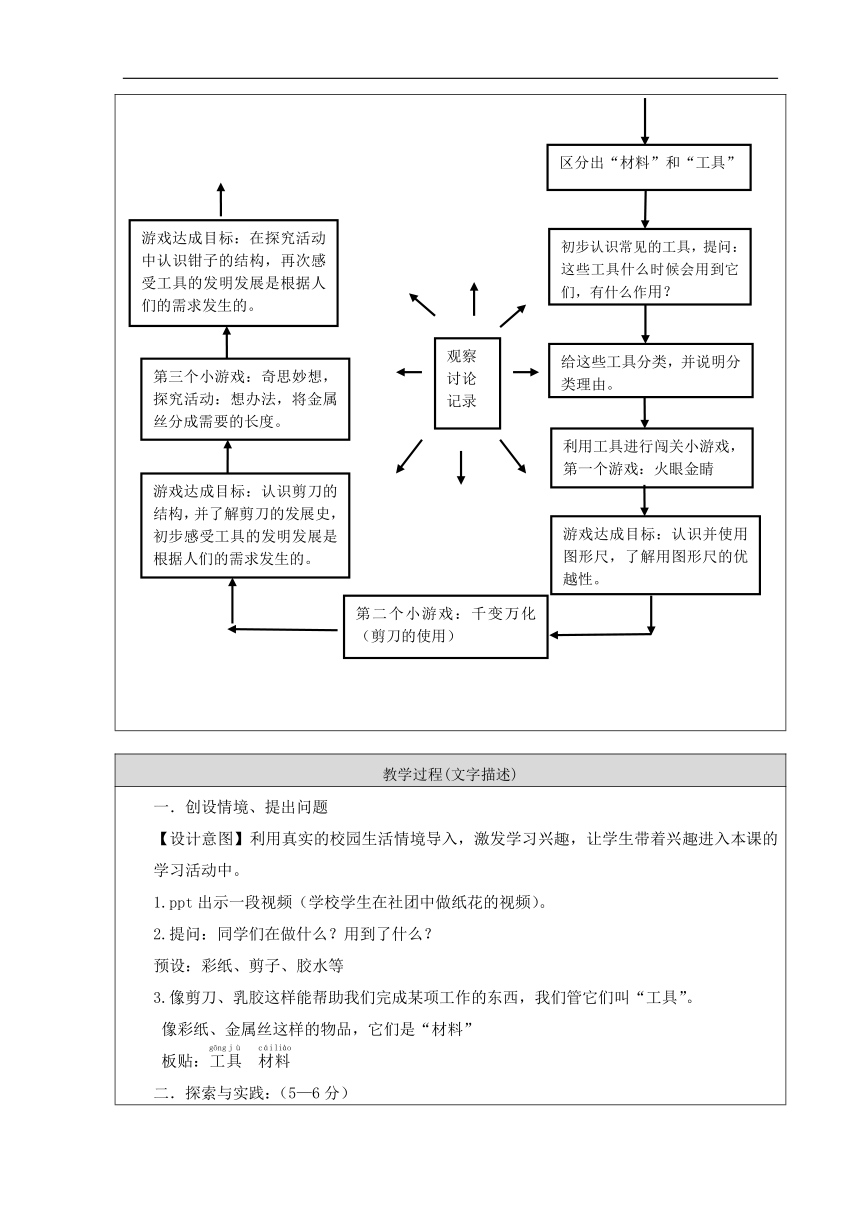

教学流程示意(可选项)

教学过程(文字描述)

一.创设情境、提出问题【设计意图】利用真实的校园生活情境导入,激发学习兴趣,让学生带着兴趣进入本课的学习活动中。1.ppt出示一段视频(学校学生在社团中做纸花的视频)。2.提问:同学们在做什么?用到了什么?预设:彩纸、剪子、胶水等3.像剪刀、乳胶这样能帮助我们完成某项工作的东西,我们管它们叫“工具”。

像彩纸、金属丝这样的物品,它们是“材料”

板贴:

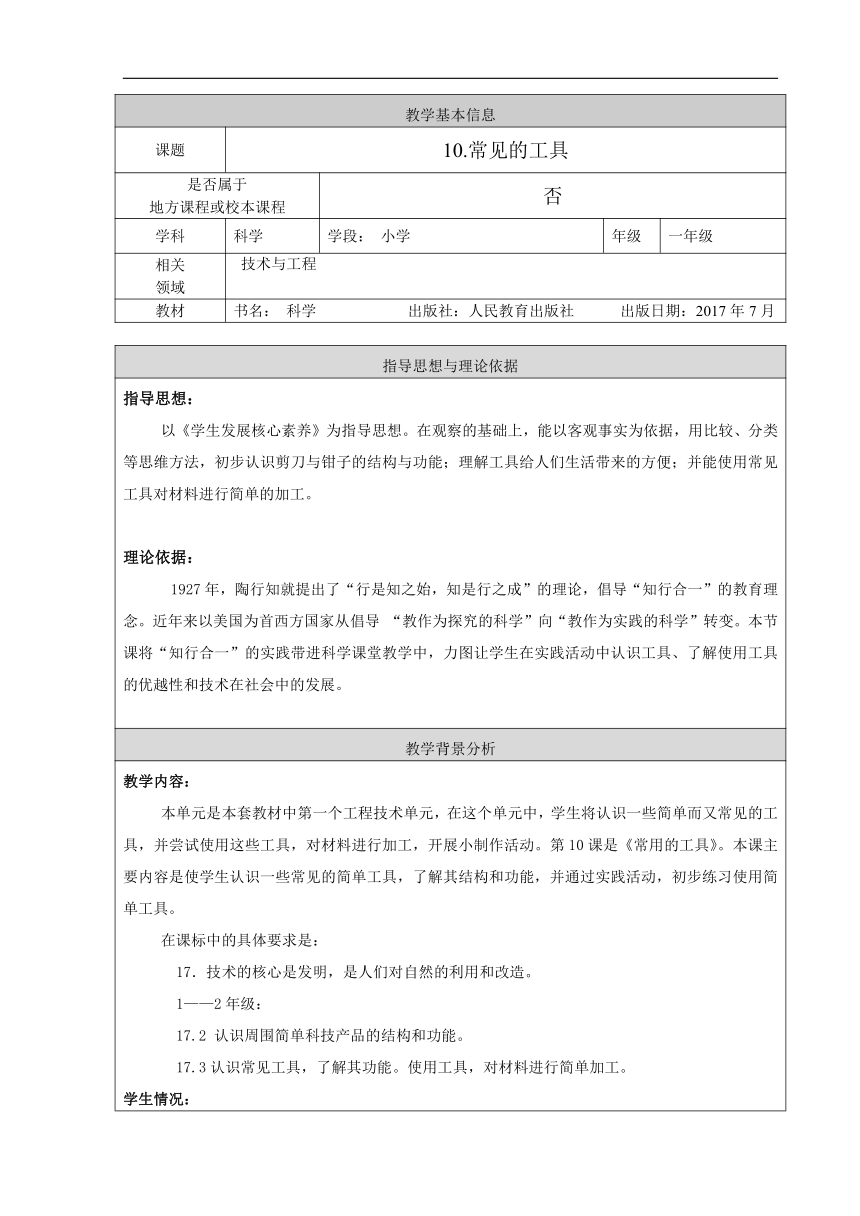

二.探索与实践:(5—6分)(一)认识常见的工具【设计意图】通过观察、分类、比较等方法认识常用的工具,在比较中认识同一类工具的不同用途。1.过渡:今天老师给同学们带来了一些我们生活中常用的工具(图2所示工具)。板贴:

10.常用的工具2.

Ppt出示常见工具的图片,你认识它们吗?叫什么名字?

教师在学生说的同时把工具的名字贴在黑板上。3.提问:这些工具什么时候会用到它们,有什么作用?预设:剪刀,剪纸、剪线的时候用到它;钳子,想要折断一段铁丝的时候用到它;胶棒,粘东西的时候用它等等。教师根据学生说的一一写在黑板上。4.讲述:看来,这些工具的用途可真不少,咱们能不能把这些工具分一分,像以前我们给水果分类一样,分一分。5.小组活动:给这些工具分类。6.汇报:说出为什么这么分?教师根据学生汇报情况在黑板上分出来。预设:尺子、图形尺分一组,可以画东西;软尺可以量;钳子、螺丝刀、剪刀一组,都是铁的等等。

7.提问:直尺、图形尺可以画图行,还可以量物体的长度,软尺也可以量,为什么这么多种类的尺子,既然都是尺子怎么样子还不一样呢?

预设:普通的尺子短,卷尺长;普通的尺子量短的、直的,软尺量长的、弯的物体。

8.小结:小小的工具用处可真多,这里面的学问也真不少,看来我们还真得好好认识认识它们。(二)学习使用剪子、钳子谈话:接下来,我们就用这些工具做一个闯关游戏,看看谁有机灵又认真。第一关(火眼金睛):这个图形是哪个工具完成的?(图形尺)1.过渡:你能用图形尺画一个这样的图形吗?你能用图形尺也画一个你喜欢的图形吗?2.学生利用图形尺绘画、展示,学生说画的方法。3.不用图形尺能完成吗?能4.学生手画,两次对比(图2.3)。5.提问:你更愿意选择哪种方法,为什么?图2

图3第二关(千变万化):将这个图形与纸分离,你有什么办法?1.剪下来,贴到黑板上(学生作品图4)。2.分析:你怎么做才能把要剪的东西剪下来呢?(分析一下剪刀的使用方法和结构)预设:要用力,两个刀片合到一起等3.提问:你们知道“剪”是什么意思吗?为什么叫它剪刀?解释:刀前还有一把刀,最早的剪刀在我国西汉时期,想看看它的样子吗啊?4.讲述:看来古代人用的剪刀和现在的剪刀还真有很大的差距,随着人们的需要越来越多,剪刀的种类也越来越多。第三关(奇思妙想):1.手工作品中,我们也需要用到“金属线”,它们有长有短,也需要把它们一一截断。你知道用什么工具可以剪断金属丝吗?预设:钳子注:为了保证安全,我将金属丝固定在白纸上,这样便于学生操作,也便于展示(图5)。2.找一个同学来试试好吗?(找一名学生到前面试一试)3.怎么回事呢?用钳子怎么也剪不断呢?大家来试试好吗?学生动手操作。教师讲解一下安全问题。4.提问:有的同学剪下来了,有的同学的金属丝还没有断,这是怎么回事呢?请成功的通过跟大家来说一说。5.学生汇报:用凹槽的地方剪。6.再次操作(图6)。7.汇报、总结。一年级同学可真厉害,连闯三关。8.回顾之前的分类方法。[设计意图]在任务的驱动下调动学生的学习兴趣与热情,在活动中钳子感受钳子使用的方法,认识钳子的结构,在学生原有认知上,增长新的认识,通过分析钳子的结构,了解钳子的用途。三.拓展延伸

1.我们一起认识并且使用了不同的工具,其实在我们生活中还有很多各种各样的工具,它们帮我们做了许多事情,你还知道什么工具呢?预设:夹核桃用的夹子;削笔器;扳子等。2.介绍:比如“铅笔刀”,能帮我们削铅笔;包核桃的夹子。【设计意图】为本节课作总结,同时强调工具根据用途可以进行分类,在不同的工作中,应该能够选取适宜的工具。板书设计:

学习效果评价设计

评价方式:过程性评价、综合评价教师根据学生每个阶段参与探究的情况进行评价。评价标准见下面的量规内容。

过程性评价评价量规:对“工具”概念的理解:水平一:能说出常见的工具的名称,并能在合作中利用工具完成简单的任务。水平二:能说出常见的工具的名称,并能独立利用工具完成简单的任务。水平三:能说出常见的工具的名称,能独立利用工具完成简单的任务,并且能说出部分工具的结构特点。探究活动中的能力:水平一:学生需要在小组其他成员的帮助下完成探究活动。水平二:学生能够根据所给材料独立完成探究活动,有自己的见解。水平三:学生不仅能够根据所给材料独立完成探究活动,并能深入思考,能够对工具的发展进行推理。科学态度:水平一:学生对学习内容有兴趣,并且有意愿去完成每个任务。水平二:学生对所学内容表现出非常积极的态度,有意愿完成每个任务。水平三:学生对所学内容表现出非常积极的态度,积极主动的去完成每个任务,并且有自己的想法。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

《常见的工具》一课是人教版科学一年级上册第10课,主要内容是使学生认识一些常见的简单工具,了解其结构和功能,并通过实践活动,初步练习使用简单工具。科学对于一年级学生来说既熟悉又陌生。熟悉,是因为学生在幼儿园里也接受过科学教育,他们观察过种子的萌发、观察过植物的生长、还使用过放大镜等等。陌生,是因为小学科学课不仅要带着孩子观察事物、认识工具,更重要的是承担着学生核心素养的培养,作为科学学科来说,思维能力的培养和动手的能力培养是必不可少的。在《常见的工具》这节课的学习里,我关注了以下几个方面,力求不管是在学科素养方面,还是国家级核心素养方面要落到实处,给学生更多的实际获得。1.关注学生已有学情在前测题的分析中,我发现我们学校的学生个别同学认识图形尺,但没有使用过。这让我对本节课的教学有了一个起点,从学生的兴趣入手,从图形尺的使用开始。生长在农村的孩子在家里经常见到家人用钳子,但他们没有自己单独使用过钳子,对于一年级学生来说钳子是陌生的,所从本节课的难点设计为认识钳子的结构、功能和学习钳子的使用方法。2.关注学科思维发展理性思维是发展学生学科素养非常重要的一项内容,在这节课里运用了分类、比较的思维方法。在三个小活动之后再次对工具进行分类,不仅是对课堂学习的一个检测与评价,更是让学生形成更清晰的分类标准,在分类活动中认识工具的功能。3.关注学生实际获得学生在课堂中的实际活动我认为有思维、能力、态度三方面。首先为了让学生在课堂上实际获得更多一些,我安排了3次闯关小游戏,在游戏活动中学生全员参与,有猜想、有体验、有验证、有展示、有汇报,极大的激发了一年级学生的学习兴趣。另外,为了让学生把安全使用工具记在心里,我还自编了一首儿歌,来帮助学生认识工具,并提醒学生时刻记住安全最重要。

小小工具用处多,

画剪量接固定折。

工具虽小也危险,

安全使用记心间。这节课结束后,学生对于“工具”这个科学概念的理解还不是很到位,我想这将成为我下一个研究的点,如何让学生进一步认识和理解“工具”这个科学概念。这就需要让学生从具体的形象思维向抽象思维发展,这个过程将用什么样的活动呈现出来,我将继续研究。另外,在课堂中,我应该让课堂节奏再慢一些,留给学生更多的思考时间。

图1

迁移运用、深化理解:人们的需求今后还会变,剪刀和钳子会不会跟着改变呢?可能会变成什么样子?

创设情境:手工制作社团活动展示

区分出“材料”和“工具”

游戏达成目标:在探究活动中认识钳子的结构,再次感受工具的发明发展是根据人们的需求发生的。

初步认识常见的工具,提问:这些工具什么时候会用到它们,有什么作用?

观察

讨论

记录

给这些工具分类,并说明分类理由。

第三个小游戏:奇思妙想,探究活动:想办法,将金属丝分成需要的长度。

利用工具进行闯关小游戏,

第一个游戏:火眼金睛

游戏达成目标:认识剪刀的结构,并了解剪刀的发展史,初步感受工具的发明发展是根据人们的需求发生的。

游戏达成目标:认识并使用图形尺,了解用图形尺的优越性。

第二个小游戏:千变万化(剪刀的使用)

图2

图4

图5

图6

课题

10.常见的工具

是否属于地方课程或校本课程

否

学科

科学

学段:

小学

年级

一年级

相关领域

技术与工程

教材

书名:

科学

出版社:人民教育出版社

出版日期:2017年7月

指导思想与理论依据

指导思想:以《学生发展核心素养》为指导思想。在观察的基础上,能以客观事实为依据,用比较、分类等思维方法,初步认识剪刀与钳子的结构与功能;理解工具给人们生活带来的方便;并能使用常见工具对材料进行简单的加工。理论依据:

1927年,陶行知就提出了“行是知之始,知是行之成”的理论,倡导“知行合一”的教育理念。近年来以美国为首西方国家从倡导

“教作为探究的科学”向“教作为实践的科学”转变。本节课将“知行合一”的实践带进科学课堂教学中,力图让学生在实践活动中认识工具、了解使用工具的优越性和技术在社会中的发展。

教学背景分析

教学内容:本单元是本套教材中第一个工程技术单元,在这个单元中,学生将认识一些简单而又常见的工具,并尝试使用这些工具,对材料进行加工,开展小制作活动。第10课是《常用的工具》。本课主要内容是使学生认识一些常见的简单工具,了解其结构和功能,并通过实践活动,初步练习使用简单工具。在课标中的具体要求是:17.技术的核心是发明,是人们对自然的利用和改造。

1——2年级:17.2

认识周围简单科技产品的结构和功能。

17.3认识常见工具,了解其功能。使用工具,对材料进行简单加工。

学生情况:一年级学生刚刚入学,一切都在熟悉之中,已经上了几节科学课,孩子们表现出,对科学课有着很高的兴趣,觉得科学课很好玩、很有意思,也学到了一些知识。认识了常见材料,学生们知道纸张、铁丝、绳子等属于材料,剪刀、钳子等属于工具。课前,我对学生进行了前测(前侧题图1),将毛线、金属丝、螺丝钉、五角星图案等材料与剪刀、钳子、螺丝刀、胶棒、尺子、卷尺等工具找到相对于的进行连线。目的是在于,了解学生对简单工作的了解情况,以及学生对工具的用途的了解。前测对象是一年级(1)班学生,共17人。具体情况如下:1.16名同学知道剪刀可以剪纸、剪毛线;1人认为剪刀可以剪断金属丝;全班同学都没能说出剪刀的结构。2.15名同学知道钳子可以剪短金属丝,其中2名同学知道铁丝放在钳子的凹槽处可以剪断铁丝,13名同学认为铁丝放在钳子的前面扁平的位置就可以被剪断。3.13名同学认识螺丝刀,并能区分十字螺丝刀和一字螺丝刀的不同用途,4名同学认识螺丝刀,但不能区分十字螺丝刀和一字螺丝刀的不同用途。4.16名同学都不认识图形尺,更没有使用过图形尺画图形。5.14名同学认识软尺,知道是尺子的一种,可以量东西的长短、可以量身高,2名同学不不认识软尺;全班17人都没有亲自用过软尺。在追问中我还了解到,学生能够利用尺子画直线,但不会进行准确测量,不能理解什么是厘米;知道软尺可以量身高,但是不能把软尺和其他物体的长短建立联系;有大部分学生见过家长使用钳子、螺丝刀等工具,但是所有同学都没有独立使用过钳子、螺丝刀等工具,不能准确的说出这些工具的结构和功能;所有同学都用剪刀剪过纸,但是不知道剪刀为什么能把纸剪开,而且他们有意愿了解最初的剪刀是什么样子。所以,在这节科学课上需要帮助学生了解剪刀的结构与功能,感受工具的变化;在课上体验钳子的使用,认识钳子的结构。教学方式:围绕“常见的工具”这一主题,开展以探究为主的教学方式:在提出问题的环节中,从学校手工制作社团的活动开始,从视频中认识工具和材料,进而引入今天的课题《常见的工具》。在认识常见工具并学习使用的过程中,利用三个闯关小游戏,有层次的逐步加大难度,逐级认识本节课重点要认识的工具:图形尺、剪刀、钳子。教学手段:

1.将认识工具的过程设置能一个一个小游戏,吸引学生的注意力,让学生有兴趣学。

2.在认识剪刀的过程中,加入工具的发展史,让学生能有意识的联想到工具的发明和发展都是根据人的需要来改变的。

3.在认识钳子的功能时,采用先扶后放的教学方式,让学生在尝试中找到方法解决问题。技术准备:教师准备:ppt课件、剪刀、胶棒、胶条、双面胶、软尺、图形尺、直尺、钳子、金属丝等。

学生准备:红纸、剪刀、胶棒、双面胶

教学目标(内容框架)

科学概念:通过分类、比较认识常用工具的简单结构说出尺子、剪刀、钳子等常见工具的名称、结构和功能;了解使用剪刀、钳子的优越性,体会工具延伸和增强了人类的能力,知道利用工具可以提高工作效率。科学探究:通过闯关小活动,认识图形尺、剪刀、用钳子工具的使用,并能用钳子对物品进行简单加工。

科学态度:表现出对认识和使用简单工具的兴趣,愿意倾听,分享他人的信息,乐于表达、讲述自己的观点。教学重点:

认识常见工具的名称、结构和作用;认识剪刀的发明与演变,学习使用钳子剪断金属丝。教学难点:学生能通实践过活动认识剪子、钳子的结构和作用,并学会使用钳子。

教学流程示意(可选项)

教学过程(文字描述)

一.创设情境、提出问题【设计意图】利用真实的校园生活情境导入,激发学习兴趣,让学生带着兴趣进入本课的学习活动中。1.ppt出示一段视频(学校学生在社团中做纸花的视频)。2.提问:同学们在做什么?用到了什么?预设:彩纸、剪子、胶水等3.像剪刀、乳胶这样能帮助我们完成某项工作的东西,我们管它们叫“工具”。

像彩纸、金属丝这样的物品,它们是“材料”

板贴:

二.探索与实践:(5—6分)(一)认识常见的工具【设计意图】通过观察、分类、比较等方法认识常用的工具,在比较中认识同一类工具的不同用途。1.过渡:今天老师给同学们带来了一些我们生活中常用的工具(图2所示工具)。板贴:

10.常用的工具2.

Ppt出示常见工具的图片,你认识它们吗?叫什么名字?

教师在学生说的同时把工具的名字贴在黑板上。3.提问:这些工具什么时候会用到它们,有什么作用?预设:剪刀,剪纸、剪线的时候用到它;钳子,想要折断一段铁丝的时候用到它;胶棒,粘东西的时候用它等等。教师根据学生说的一一写在黑板上。4.讲述:看来,这些工具的用途可真不少,咱们能不能把这些工具分一分,像以前我们给水果分类一样,分一分。5.小组活动:给这些工具分类。6.汇报:说出为什么这么分?教师根据学生汇报情况在黑板上分出来。预设:尺子、图形尺分一组,可以画东西;软尺可以量;钳子、螺丝刀、剪刀一组,都是铁的等等。

7.提问:直尺、图形尺可以画图行,还可以量物体的长度,软尺也可以量,为什么这么多种类的尺子,既然都是尺子怎么样子还不一样呢?

预设:普通的尺子短,卷尺长;普通的尺子量短的、直的,软尺量长的、弯的物体。

8.小结:小小的工具用处可真多,这里面的学问也真不少,看来我们还真得好好认识认识它们。(二)学习使用剪子、钳子谈话:接下来,我们就用这些工具做一个闯关游戏,看看谁有机灵又认真。第一关(火眼金睛):这个图形是哪个工具完成的?(图形尺)1.过渡:你能用图形尺画一个这样的图形吗?你能用图形尺也画一个你喜欢的图形吗?2.学生利用图形尺绘画、展示,学生说画的方法。3.不用图形尺能完成吗?能4.学生手画,两次对比(图2.3)。5.提问:你更愿意选择哪种方法,为什么?图2

图3第二关(千变万化):将这个图形与纸分离,你有什么办法?1.剪下来,贴到黑板上(学生作品图4)。2.分析:你怎么做才能把要剪的东西剪下来呢?(分析一下剪刀的使用方法和结构)预设:要用力,两个刀片合到一起等3.提问:你们知道“剪”是什么意思吗?为什么叫它剪刀?解释:刀前还有一把刀,最早的剪刀在我国西汉时期,想看看它的样子吗啊?4.讲述:看来古代人用的剪刀和现在的剪刀还真有很大的差距,随着人们的需要越来越多,剪刀的种类也越来越多。第三关(奇思妙想):1.手工作品中,我们也需要用到“金属线”,它们有长有短,也需要把它们一一截断。你知道用什么工具可以剪断金属丝吗?预设:钳子注:为了保证安全,我将金属丝固定在白纸上,这样便于学生操作,也便于展示(图5)。2.找一个同学来试试好吗?(找一名学生到前面试一试)3.怎么回事呢?用钳子怎么也剪不断呢?大家来试试好吗?学生动手操作。教师讲解一下安全问题。4.提问:有的同学剪下来了,有的同学的金属丝还没有断,这是怎么回事呢?请成功的通过跟大家来说一说。5.学生汇报:用凹槽的地方剪。6.再次操作(图6)。7.汇报、总结。一年级同学可真厉害,连闯三关。8.回顾之前的分类方法。[设计意图]在任务的驱动下调动学生的学习兴趣与热情,在活动中钳子感受钳子使用的方法,认识钳子的结构,在学生原有认知上,增长新的认识,通过分析钳子的结构,了解钳子的用途。三.拓展延伸

1.我们一起认识并且使用了不同的工具,其实在我们生活中还有很多各种各样的工具,它们帮我们做了许多事情,你还知道什么工具呢?预设:夹核桃用的夹子;削笔器;扳子等。2.介绍:比如“铅笔刀”,能帮我们削铅笔;包核桃的夹子。【设计意图】为本节课作总结,同时强调工具根据用途可以进行分类,在不同的工作中,应该能够选取适宜的工具。板书设计:

学习效果评价设计

评价方式:过程性评价、综合评价教师根据学生每个阶段参与探究的情况进行评价。评价标准见下面的量规内容。

过程性评价评价量规:对“工具”概念的理解:水平一:能说出常见的工具的名称,并能在合作中利用工具完成简单的任务。水平二:能说出常见的工具的名称,并能独立利用工具完成简单的任务。水平三:能说出常见的工具的名称,能独立利用工具完成简单的任务,并且能说出部分工具的结构特点。探究活动中的能力:水平一:学生需要在小组其他成员的帮助下完成探究活动。水平二:学生能够根据所给材料独立完成探究活动,有自己的见解。水平三:学生不仅能够根据所给材料独立完成探究活动,并能深入思考,能够对工具的发展进行推理。科学态度:水平一:学生对学习内容有兴趣,并且有意愿去完成每个任务。水平二:学生对所学内容表现出非常积极的态度,有意愿完成每个任务。水平三:学生对所学内容表现出非常积极的态度,积极主动的去完成每个任务,并且有自己的想法。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

《常见的工具》一课是人教版科学一年级上册第10课,主要内容是使学生认识一些常见的简单工具,了解其结构和功能,并通过实践活动,初步练习使用简单工具。科学对于一年级学生来说既熟悉又陌生。熟悉,是因为学生在幼儿园里也接受过科学教育,他们观察过种子的萌发、观察过植物的生长、还使用过放大镜等等。陌生,是因为小学科学课不仅要带着孩子观察事物、认识工具,更重要的是承担着学生核心素养的培养,作为科学学科来说,思维能力的培养和动手的能力培养是必不可少的。在《常见的工具》这节课的学习里,我关注了以下几个方面,力求不管是在学科素养方面,还是国家级核心素养方面要落到实处,给学生更多的实际获得。1.关注学生已有学情在前测题的分析中,我发现我们学校的学生个别同学认识图形尺,但没有使用过。这让我对本节课的教学有了一个起点,从学生的兴趣入手,从图形尺的使用开始。生长在农村的孩子在家里经常见到家人用钳子,但他们没有自己单独使用过钳子,对于一年级学生来说钳子是陌生的,所从本节课的难点设计为认识钳子的结构、功能和学习钳子的使用方法。2.关注学科思维发展理性思维是发展学生学科素养非常重要的一项内容,在这节课里运用了分类、比较的思维方法。在三个小活动之后再次对工具进行分类,不仅是对课堂学习的一个检测与评价,更是让学生形成更清晰的分类标准,在分类活动中认识工具的功能。3.关注学生实际获得学生在课堂中的实际活动我认为有思维、能力、态度三方面。首先为了让学生在课堂上实际获得更多一些,我安排了3次闯关小游戏,在游戏活动中学生全员参与,有猜想、有体验、有验证、有展示、有汇报,极大的激发了一年级学生的学习兴趣。另外,为了让学生把安全使用工具记在心里,我还自编了一首儿歌,来帮助学生认识工具,并提醒学生时刻记住安全最重要。

小小工具用处多,

画剪量接固定折。

工具虽小也危险,

安全使用记心间。这节课结束后,学生对于“工具”这个科学概念的理解还不是很到位,我想这将成为我下一个研究的点,如何让学生进一步认识和理解“工具”这个科学概念。这就需要让学生从具体的形象思维向抽象思维发展,这个过程将用什么样的活动呈现出来,我将继续研究。另外,在课堂中,我应该让课堂节奏再慢一些,留给学生更多的思考时间。

图1

迁移运用、深化理解:人们的需求今后还会变,剪刀和钳子会不会跟着改变呢?可能会变成什么样子?

创设情境:手工制作社团活动展示

区分出“材料”和“工具”

游戏达成目标:在探究活动中认识钳子的结构,再次感受工具的发明发展是根据人们的需求发生的。

初步认识常见的工具,提问:这些工具什么时候会用到它们,有什么作用?

观察

讨论

记录

给这些工具分类,并说明分类理由。

第三个小游戏:奇思妙想,探究活动:想办法,将金属丝分成需要的长度。

利用工具进行闯关小游戏,

第一个游戏:火眼金睛

游戏达成目标:认识剪刀的结构,并了解剪刀的发展史,初步感受工具的发明发展是根据人们的需求发生的。

游戏达成目标:认识并使用图形尺,了解用图形尺的优越性。

第二个小游戏:千变万化(剪刀的使用)

图2

图4

图5

图6