人教版(2019)高一历史必修中外历史纲要上第七单元第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高一历史必修中外历史纲要上第七单元第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-08 21:35:55 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第22课

南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

向左走?

向右走?

课程标准:了解南京国民政府的成立;认识中国共产党开辟革命新道路和红军长征的意义。

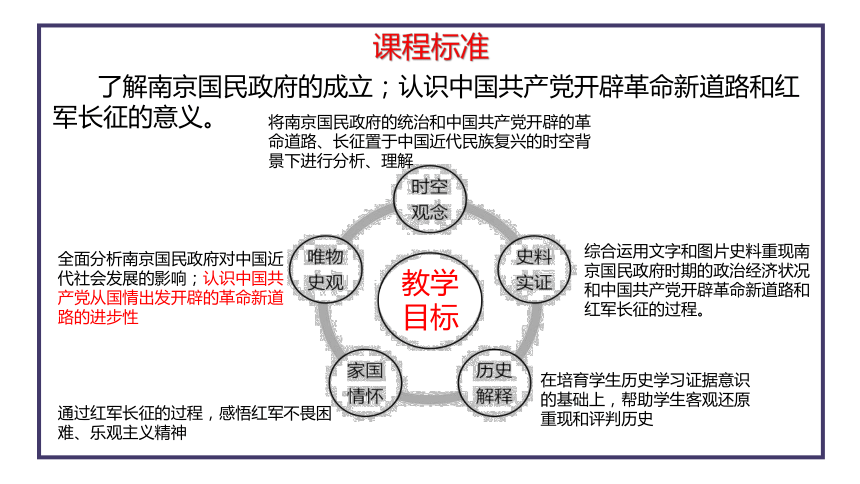

课程标准

了解南京国民政府的成立;认识中国共产党开辟革命新道路和红军长征的意义。

教学目标

将南京国民政府的统治和中国共产党开辟的革命道路、长征置于中国近代民族复兴的时空背景下进行分析、理解

全面分析南京国民政府对中国近代社会发展的影响;认识中国共产党从国情出发开辟的革命新道路的进步性

通过红军长征的过程,感悟红军不畏困难、乐观主义精神

在培育学生历史学习证据意识的基础上,帮助学生客观还原重现和评判历史

综合运用文字和图片史料重现南京国民政府时期的政治经济状况和中国共产党开辟革命新道路和红军长征的过程。

向“右”走——南京国民政府的统治

一、政治上:

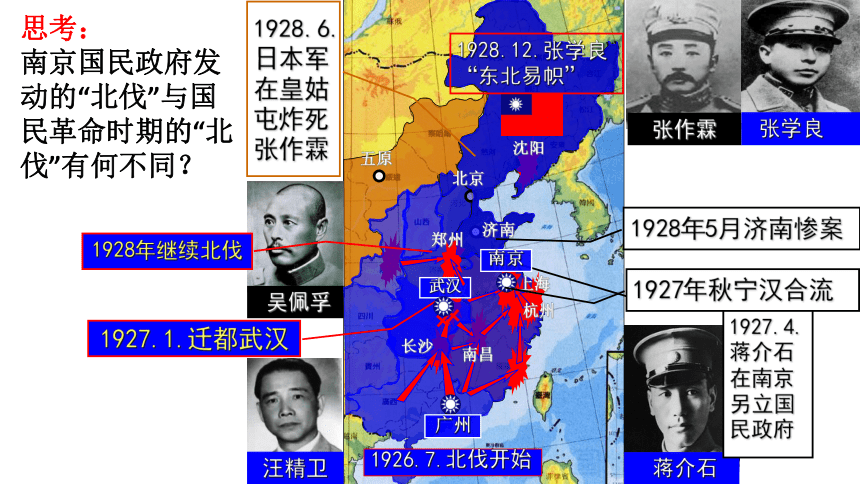

1、宁汉合流--标志着中国国民党专制统治的确立

2、北伐

蒋介石

吴佩孚

张作霖

1926.7.北伐开始

广州

长沙

广州

上海

南昌

南京

汪精卫

1927.4.蒋介石在南京另立国民政府

1927.1.迁都武汉

杭州

张学良

郑州

济南

北京

沈阳

1928.12.张学良“东北易帜”

南京

武汉

武汉

1928.6.

日本军在皇姑屯炸死张作霖

五原

1927年秋宁汉合流

1928年5月济南惨案

1928年继续北伐

思考:

南京国民政府发动的“北伐”与国民革命时期的“北伐”有何不同?

向“右”走——南京国民政府的统治

一、政治上:

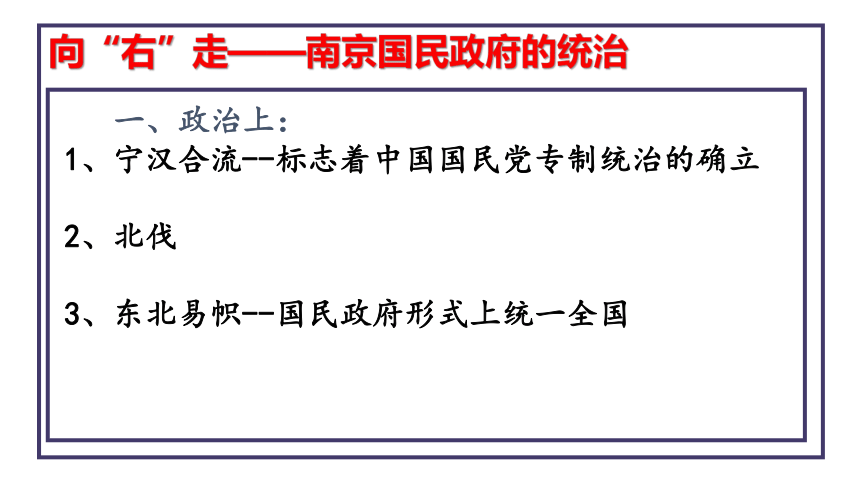

1、宁汉合流--标志着中国国民党专制统治的确立

2、北伐

3、东北易帜--国民政府形式上统一全国

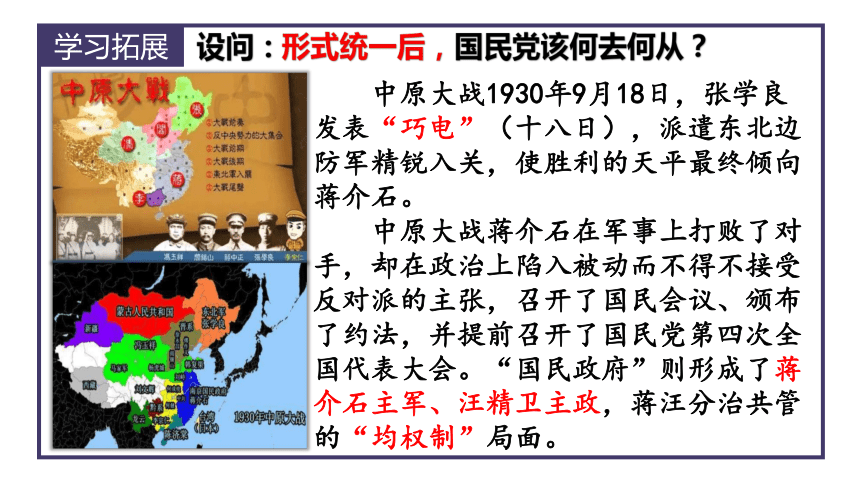

中原大战1930年9月18日,张学良发表“巧电”(十八日),派遣东北边防军精锐入关,使胜利的天平最终倾向蒋介石。

中原大战蒋介石在军事上打败了对手,却在政治上陷入被动而不得不接受反对派的主张,召开了国民会议、颁布了约法,并提前召开了国民党第四次全国代表大会。“国民政府”则形成了蒋介石主军、汪精卫主政,蒋汪分治共管的“均权制”局面。

设问:形式统一后,国民党该何去何从?

学习拓展

向“右”走——南京国民政府的统治

1.

原因:

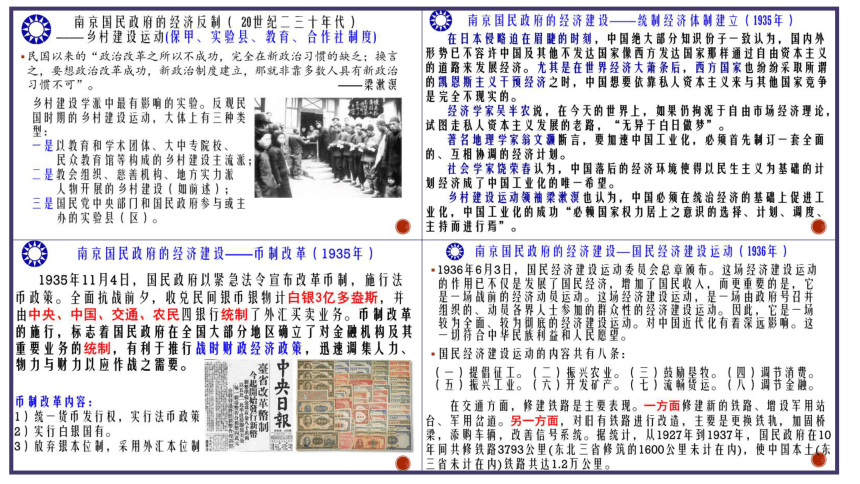

①南京国民政府建立后,民族资产阶级兴办实业的热情提高;

②中国人民反帝爱国运动的开展;

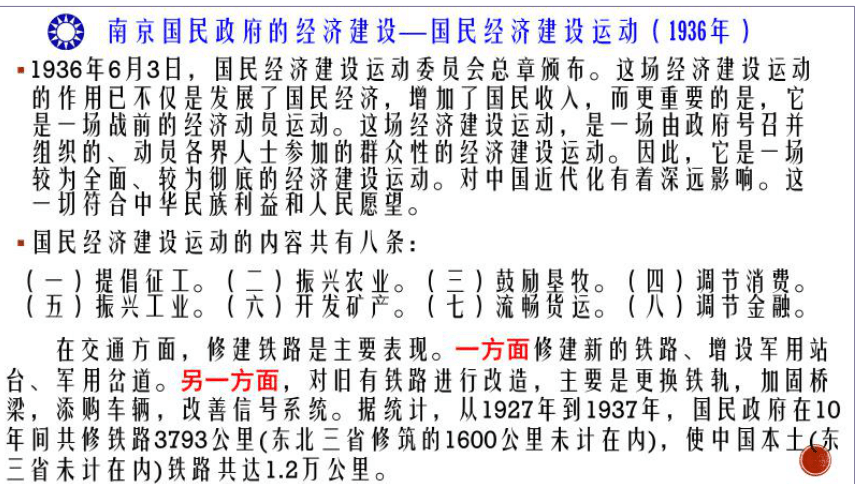

③1936年开展“国民经济建设运动

”。

2.

表现:

3.

影响:

二、经济上(1927—1936)民族资本主义显著发展

向“右”走——南京国民政府的统治

1.

原因:

①南京国民政府建立后,民族资产阶级兴办实业的热情提高;

②中国人民反帝爱国运动的开展;

③1936年开展“国民经济建设运动

”。

2.

表现:

轻工业以及新兴工业有较大发展;国民生产总值逐年增加,创历史最高

3.

影响:

(1)促进民族工商业一定程度的发展;

(2)官僚资本主义迅速膨胀,民族工商业受其压迫摧残越来越严重;

(3)为抗日战争的胜利奠定物质基础。

二、经济上(1927—1936)

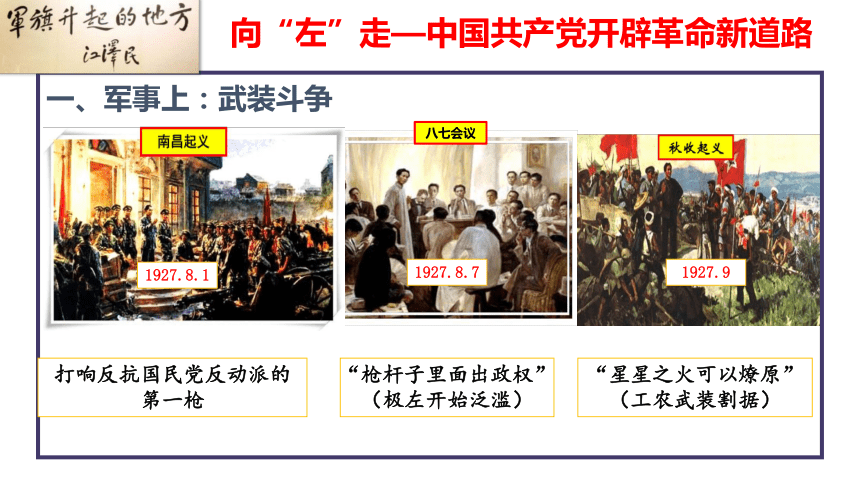

八七会议

打响反抗国民党反动派的第一枪

“枪杆子里面出政权”

(极左开始泛滥)

向“左”走—中国共产党开辟革命新道路

1927.8.1

1927.8.7

1927.9

“星星之火可以燎原”

(工农武装割据)

一、军事上:武装斗争

赣

江

文家市

三湾

永新

长沙

长沙

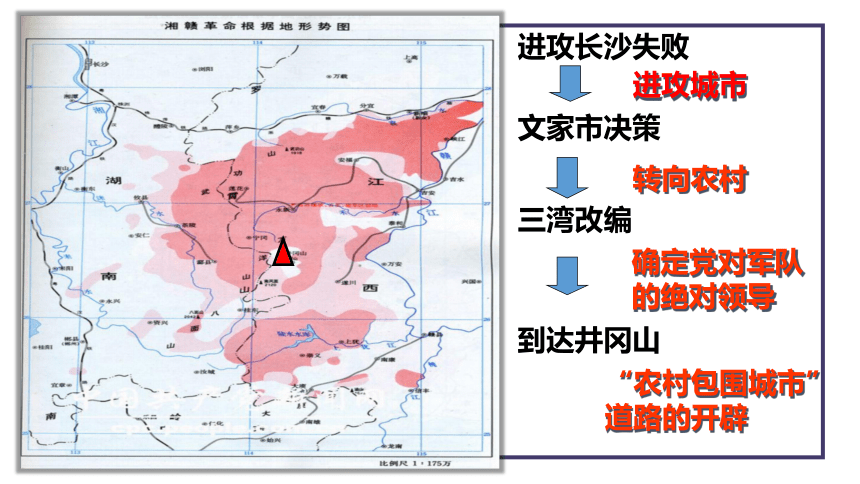

进攻长沙失败

文家市决策

三湾改编

到达井冈山

进攻城市

转向农村

确定党对军队

的绝对领导

“农村包围城市”

道路的开辟

左倾—思想倾向

(左派—政治团体、左翼—政治观点):

指政治上追求进步、同情劳动人民的倾向。

“左”倾(极左):

则是政治思想上超越客观,脱离社会现实条件,陷入空想、盲动和冒险的倾向。

右倾—思想倾向

(右派—政治团体、右翼—政治观点)

政治思想上,认识落后于实际,不能随变化了的客观情况变化、前进,甚至违背客观发展规律的倾向。

古田会议决议创造性地回答和解决了用先进的思想理论武装无产阶级政党的一系列问题,开辟了思想建党的成功之路,形成了党的建设独特的政治优势。

古田会议决议创造性地回答和解决了“党指挥枪”等军队建设的一系列基本问题,开辟了新型人民军队政治建军的成功之路,铸造了人民军队的军魂,奠定了中国特色军事制度的坚实基础。

古田会议决议创造性地提出政治工作的一系列方针、原则、制度和方法,奠定了我军政治工作的根本基础。

概念解析:

1930年12月,红一方面军在小布开了一个动员大会,会前,毛泽东曾亲笔写了一幅对联:“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追,游击战里操胜算;大步进退,诱敌深入,集中兵力,各个击破,运动战里歼敌人。”

材料一 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,强大的敌人,弱小的军,土地革命──这是中国革命战争四个主要的特点。

---引自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

二、思想上:“工农武装割据”理论

综合上述材料说明,“工农武装割据”理论是马克思主义普遍真理与中国革命具体实践相结合光辉典范。

材料二 而朱德毛泽东式、方志敏式之有根据地的,有计划地建设政权的,深入土地革命的,扩大人民武装的路线……无疑义地是正确的。

---《星星之火,可以燎原》

三、经济上:开展土地革命

1928年12月在井冈山制订的《土地法》规定,这个土地法否定了封建土地所有制,规定“没收一切土地归苏维埃政府所有”,“以人口为标准,男女老幼平均分配”,主要以乡为分配单位。

1929年4月兴国县制订新的《土地法》,把“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”

1930年2月7日至9日,二七”《土地法》。明确规定“没收一切豪绅地主阶级及祠堂庙宇社会的田地、山林、池塘、房屋”。会上,毛泽东提出也应该给豪绅地主及反动派家属分地,所以,“二七”《土地法》也指明地主及反动派的家属、乡村中工商学各业,“得酌量分与田地”。

1930年6月汀州会议上,毛泽东根据寻乌调查了解到的情况,提出按劳动力分地(有利富农),抽多补少与抽肥补瘦,并将之写进《土地法》。

四、政治上:建立苏维埃政权

政权建设:1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开,大会宣布中华苏维埃共和国成立。

意义:正式建立与国民政府相对峙的红色政权,有利于革命形势进一步发展。

屡战屡败又屡败屡战

——南京国民政府的军事围剿

1933年9月25日,蒋介石集中了100万军队,200架飞机,向各红色根据地发动第五次军事“围剿”。

蒋介石鉴于前四次军事“围剿”的失败,改变了“长驱直入”的作战方法。采取“步步为营、堡垒推进”,企图逐步紧缩苏区,消耗红军有生力量,最后寻求红军主力决战,以达到消灭红军的目的。当日,国民党北路军的4个师向中央苏区的战略要地黎川进攻,宣告了第五次“围剿”的开始。

全力剿灭

围城必阙

军事冒险主义和消极防御思想主导下的中共反围剿

屡战屡败又屡败屡战

——南京国民政府的军事围剿

全力剿灭

围城必阙

军事冒险主义和消极防御思想

——主导下的中共反围剿

005

瑞金

冲破四道封锁线

1934年10月中央红军开始长征

遵义会议(1935年1月)

内容:①集中全力解决军事和组织问题

②改组领导机构,增选毛泽东为政治局常委

意义:

①开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位。

②是中国共产党第一次独立自主地运用马列主义基本原理解决自己的路线、方针和政策的会议。

③是党的历史上一个生死攸关的转折点。

005

瑞金

冲破四道封锁线

遵义会议

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

爬雪山

过草地

1935年10月中央红军到达陕北

1934年10月中央红军开始长征

吴起镇

1936、10三军会师

86000?

6500

红军长征途中,几乎平均每天就有一次遭遇战,长征路上,红军只休息了44天,日平均行军37公里,共爬过18条山脉,其中

5条终年积雪,渡过24条河流,经过11个省,通过6个不同少数民族地区。平均每行进一公里就有三四个红军战士献出生命。

长征精神的内涵

不怕牺牲、勇往直前的大无畏精神;

众志成城、团结互助的协作精神;

坚定理想、充满信心的革命乐观主义精神;

百折不挠、排除万难的革命英雄主义精神等。

弘扬长征精神!

1931年水灾“然此次水灾本可防止,可防而不能防,此实吾人所应注意者。盖扬子江堤防修理费……合计1520万元。”据时人估算,如果当时能投入33万元加固堤防,是可以保全市区的。

——陶直夫《1931年大水灾中中国农村经济的破产》

“数年未加清理,侵蚀挪借,视为故常。前岁(1931年)水灾发生,此项秘密,遂完全揭露……长岳监督毛钟才侵蚀堤款,逃逸无踪……各县县长,财政局长,各征收局长,亏蚀或挪借捐款者,多或逾万”

。

——《申报》1933年8月28日

“然武昌堤竟溃决,亦未闻斩一人”。

——《国闻周报》1931年9月21日

国家未来何处去——鹿死谁手未可知?

国家未来何处去——鹿死谁手未可知?

30年代的时候,日本发出了一个对毛泽东的通缉令

20年代、30年代日本方面,民间也好,官方也好,对毛泽东可以说是几乎没有什么认识可言,像日本外交当局发布的那种胖子毛泽东肖像,这样的事情表明,日本对毛泽东这个人,或者中国共产党,几乎没有什么研究。在他们看来,毛不过是一个借共产主义在农村闹事的贼人,可能没有其他的更详细的认识。

——石川祯浩

国家未来何处去——鹿死谁手未可知?

综合上述材料,你如何看待中国的未来?

纵观本课实际上设计的是关于道路的选择,特别是在国民大革命失败后,中国未来道路的选择,到底谁对谁错?到底怎么走,走哪个方向合理?通过老师上课的引领和讲解,实现在两个道路的分别讲述下,万般归一,最终让学生懂得国家未来,在道路的选择上的方向,虽然还不明朗,但是已经有了趋势和可能,不明朗的原因,第一,虽然蒋介石向“右”走,但是,也促进了中国近代化的发展,实现了国家的形式统一和相对稳定,为抗战在做准备;此“右”之中的含义,表面上是保守,后退,但是也有稳定,适度,所以,南京国民政府此时一定会灭亡?这条道路一定是错误?回归当时,显然未必,形式并不明朗;第二相反,共产党在国民大革命失败后,及时检讨,走武装革命的道路,符合历史潮流,顺应历史发展,却又走的过急过猛,走向极左,虽然长征保留了精英和基干,但是,共产党的道路是否有光明,是否能看到国家未来?对于大多数当时的中国人来说,自然未必。

综上,基于此,我们今天的分析站在今天的角度从宏观上,我们能预知国家未来的走向,但是,基于微观,当时的人来说,其结果未必!这就是历史的魅力!让学生分析这些史实的过程中,逐渐展开,逐渐解释,展开自己的结论,从史实中,自己得出国家的未来之路,培养长远目光,就是在培养历史唯物主义史观下的价值观和世界观!

课件没呈现的原本就是希望通过讲授实现,以此实现整体构成对历史核心素养的贯彻,课件中没实现自己想法的地方,还请见谅和批评指正!

大致课件设计思路

第22课

南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

向左走?

向右走?

课程标准:了解南京国民政府的成立;认识中国共产党开辟革命新道路和红军长征的意义。

课程标准

了解南京国民政府的成立;认识中国共产党开辟革命新道路和红军长征的意义。

教学目标

将南京国民政府的统治和中国共产党开辟的革命道路、长征置于中国近代民族复兴的时空背景下进行分析、理解

全面分析南京国民政府对中国近代社会发展的影响;认识中国共产党从国情出发开辟的革命新道路的进步性

通过红军长征的过程,感悟红军不畏困难、乐观主义精神

在培育学生历史学习证据意识的基础上,帮助学生客观还原重现和评判历史

综合运用文字和图片史料重现南京国民政府时期的政治经济状况和中国共产党开辟革命新道路和红军长征的过程。

向“右”走——南京国民政府的统治

一、政治上:

1、宁汉合流--标志着中国国民党专制统治的确立

2、北伐

蒋介石

吴佩孚

张作霖

1926.7.北伐开始

广州

长沙

广州

上海

南昌

南京

汪精卫

1927.4.蒋介石在南京另立国民政府

1927.1.迁都武汉

杭州

张学良

郑州

济南

北京

沈阳

1928.12.张学良“东北易帜”

南京

武汉

武汉

1928.6.

日本军在皇姑屯炸死张作霖

五原

1927年秋宁汉合流

1928年5月济南惨案

1928年继续北伐

思考:

南京国民政府发动的“北伐”与国民革命时期的“北伐”有何不同?

向“右”走——南京国民政府的统治

一、政治上:

1、宁汉合流--标志着中国国民党专制统治的确立

2、北伐

3、东北易帜--国民政府形式上统一全国

中原大战1930年9月18日,张学良发表“巧电”(十八日),派遣东北边防军精锐入关,使胜利的天平最终倾向蒋介石。

中原大战蒋介石在军事上打败了对手,却在政治上陷入被动而不得不接受反对派的主张,召开了国民会议、颁布了约法,并提前召开了国民党第四次全国代表大会。“国民政府”则形成了蒋介石主军、汪精卫主政,蒋汪分治共管的“均权制”局面。

设问:形式统一后,国民党该何去何从?

学习拓展

向“右”走——南京国民政府的统治

1.

原因:

①南京国民政府建立后,民族资产阶级兴办实业的热情提高;

②中国人民反帝爱国运动的开展;

③1936年开展“国民经济建设运动

”。

2.

表现:

3.

影响:

二、经济上(1927—1936)民族资本主义显著发展

向“右”走——南京国民政府的统治

1.

原因:

①南京国民政府建立后,民族资产阶级兴办实业的热情提高;

②中国人民反帝爱国运动的开展;

③1936年开展“国民经济建设运动

”。

2.

表现:

轻工业以及新兴工业有较大发展;国民生产总值逐年增加,创历史最高

3.

影响:

(1)促进民族工商业一定程度的发展;

(2)官僚资本主义迅速膨胀,民族工商业受其压迫摧残越来越严重;

(3)为抗日战争的胜利奠定物质基础。

二、经济上(1927—1936)

八七会议

打响反抗国民党反动派的第一枪

“枪杆子里面出政权”

(极左开始泛滥)

向“左”走—中国共产党开辟革命新道路

1927.8.1

1927.8.7

1927.9

“星星之火可以燎原”

(工农武装割据)

一、军事上:武装斗争

赣

江

文家市

三湾

永新

长沙

长沙

进攻长沙失败

文家市决策

三湾改编

到达井冈山

进攻城市

转向农村

确定党对军队

的绝对领导

“农村包围城市”

道路的开辟

左倾—思想倾向

(左派—政治团体、左翼—政治观点):

指政治上追求进步、同情劳动人民的倾向。

“左”倾(极左):

则是政治思想上超越客观,脱离社会现实条件,陷入空想、盲动和冒险的倾向。

右倾—思想倾向

(右派—政治团体、右翼—政治观点)

政治思想上,认识落后于实际,不能随变化了的客观情况变化、前进,甚至违背客观发展规律的倾向。

古田会议决议创造性地回答和解决了用先进的思想理论武装无产阶级政党的一系列问题,开辟了思想建党的成功之路,形成了党的建设独特的政治优势。

古田会议决议创造性地回答和解决了“党指挥枪”等军队建设的一系列基本问题,开辟了新型人民军队政治建军的成功之路,铸造了人民军队的军魂,奠定了中国特色军事制度的坚实基础。

古田会议决议创造性地提出政治工作的一系列方针、原则、制度和方法,奠定了我军政治工作的根本基础。

概念解析:

1930年12月,红一方面军在小布开了一个动员大会,会前,毛泽东曾亲笔写了一幅对联:“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追,游击战里操胜算;大步进退,诱敌深入,集中兵力,各个击破,运动战里歼敌人。”

材料一 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,强大的敌人,弱小的军,土地革命──这是中国革命战争四个主要的特点。

---引自毛泽东《中国革命战争的战略问题》

二、思想上:“工农武装割据”理论

综合上述材料说明,“工农武装割据”理论是马克思主义普遍真理与中国革命具体实践相结合光辉典范。

材料二 而朱德毛泽东式、方志敏式之有根据地的,有计划地建设政权的,深入土地革命的,扩大人民武装的路线……无疑义地是正确的。

---《星星之火,可以燎原》

三、经济上:开展土地革命

1928年12月在井冈山制订的《土地法》规定,这个土地法否定了封建土地所有制,规定“没收一切土地归苏维埃政府所有”,“以人口为标准,男女老幼平均分配”,主要以乡为分配单位。

1929年4月兴国县制订新的《土地法》,把“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”

1930年2月7日至9日,二七”《土地法》。明确规定“没收一切豪绅地主阶级及祠堂庙宇社会的田地、山林、池塘、房屋”。会上,毛泽东提出也应该给豪绅地主及反动派家属分地,所以,“二七”《土地法》也指明地主及反动派的家属、乡村中工商学各业,“得酌量分与田地”。

1930年6月汀州会议上,毛泽东根据寻乌调查了解到的情况,提出按劳动力分地(有利富农),抽多补少与抽肥补瘦,并将之写进《土地法》。

四、政治上:建立苏维埃政权

政权建设:1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开,大会宣布中华苏维埃共和国成立。

意义:正式建立与国民政府相对峙的红色政权,有利于革命形势进一步发展。

屡战屡败又屡败屡战

——南京国民政府的军事围剿

1933年9月25日,蒋介石集中了100万军队,200架飞机,向各红色根据地发动第五次军事“围剿”。

蒋介石鉴于前四次军事“围剿”的失败,改变了“长驱直入”的作战方法。采取“步步为营、堡垒推进”,企图逐步紧缩苏区,消耗红军有生力量,最后寻求红军主力决战,以达到消灭红军的目的。当日,国民党北路军的4个师向中央苏区的战略要地黎川进攻,宣告了第五次“围剿”的开始。

全力剿灭

围城必阙

军事冒险主义和消极防御思想主导下的中共反围剿

屡战屡败又屡败屡战

——南京国民政府的军事围剿

全力剿灭

围城必阙

军事冒险主义和消极防御思想

——主导下的中共反围剿

005

瑞金

冲破四道封锁线

1934年10月中央红军开始长征

遵义会议(1935年1月)

内容:①集中全力解决军事和组织问题

②改组领导机构,增选毛泽东为政治局常委

意义:

①开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位。

②是中国共产党第一次独立自主地运用马列主义基本原理解决自己的路线、方针和政策的会议。

③是党的历史上一个生死攸关的转折点。

005

瑞金

冲破四道封锁线

遵义会议

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

爬雪山

过草地

1935年10月中央红军到达陕北

1934年10月中央红军开始长征

吴起镇

1936、10三军会师

86000?

6500

红军长征途中,几乎平均每天就有一次遭遇战,长征路上,红军只休息了44天,日平均行军37公里,共爬过18条山脉,其中

5条终年积雪,渡过24条河流,经过11个省,通过6个不同少数民族地区。平均每行进一公里就有三四个红军战士献出生命。

长征精神的内涵

不怕牺牲、勇往直前的大无畏精神;

众志成城、团结互助的协作精神;

坚定理想、充满信心的革命乐观主义精神;

百折不挠、排除万难的革命英雄主义精神等。

弘扬长征精神!

1931年水灾“然此次水灾本可防止,可防而不能防,此实吾人所应注意者。盖扬子江堤防修理费……合计1520万元。”据时人估算,如果当时能投入33万元加固堤防,是可以保全市区的。

——陶直夫《1931年大水灾中中国农村经济的破产》

“数年未加清理,侵蚀挪借,视为故常。前岁(1931年)水灾发生,此项秘密,遂完全揭露……长岳监督毛钟才侵蚀堤款,逃逸无踪……各县县长,财政局长,各征收局长,亏蚀或挪借捐款者,多或逾万”

。

——《申报》1933年8月28日

“然武昌堤竟溃决,亦未闻斩一人”。

——《国闻周报》1931年9月21日

国家未来何处去——鹿死谁手未可知?

国家未来何处去——鹿死谁手未可知?

30年代的时候,日本发出了一个对毛泽东的通缉令

20年代、30年代日本方面,民间也好,官方也好,对毛泽东可以说是几乎没有什么认识可言,像日本外交当局发布的那种胖子毛泽东肖像,这样的事情表明,日本对毛泽东这个人,或者中国共产党,几乎没有什么研究。在他们看来,毛不过是一个借共产主义在农村闹事的贼人,可能没有其他的更详细的认识。

——石川祯浩

国家未来何处去——鹿死谁手未可知?

综合上述材料,你如何看待中国的未来?

纵观本课实际上设计的是关于道路的选择,特别是在国民大革命失败后,中国未来道路的选择,到底谁对谁错?到底怎么走,走哪个方向合理?通过老师上课的引领和讲解,实现在两个道路的分别讲述下,万般归一,最终让学生懂得国家未来,在道路的选择上的方向,虽然还不明朗,但是已经有了趋势和可能,不明朗的原因,第一,虽然蒋介石向“右”走,但是,也促进了中国近代化的发展,实现了国家的形式统一和相对稳定,为抗战在做准备;此“右”之中的含义,表面上是保守,后退,但是也有稳定,适度,所以,南京国民政府此时一定会灭亡?这条道路一定是错误?回归当时,显然未必,形式并不明朗;第二相反,共产党在国民大革命失败后,及时检讨,走武装革命的道路,符合历史潮流,顺应历史发展,却又走的过急过猛,走向极左,虽然长征保留了精英和基干,但是,共产党的道路是否有光明,是否能看到国家未来?对于大多数当时的中国人来说,自然未必。

综上,基于此,我们今天的分析站在今天的角度从宏观上,我们能预知国家未来的走向,但是,基于微观,当时的人来说,其结果未必!这就是历史的魅力!让学生分析这些史实的过程中,逐渐展开,逐渐解释,展开自己的结论,从史实中,自己得出国家的未来之路,培养长远目光,就是在培养历史唯物主义史观下的价值观和世界观!

课件没呈现的原本就是希望通过讲授实现,以此实现整体构成对历史核心素养的贯彻,课件中没实现自己想法的地方,还请见谅和批评指正!

大致课件设计思路

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进