第18课 慈母情深 教案(2课时)

图片预览

文档简介

18 慈母情深

课文讲述了“我”的母亲在家境极端贫困的情况下,毫不犹豫地给“我”买《青年近卫军》的事,体现了母亲对子女无私的爱,也表达了“我”对母亲的爱和感激。

课文共有38个自然段。第1~3自然段,写“我”由于家庭经济拮据,想有一本《青年近卫军》,想得失魂落魄。第4~34自然段,写“我”来到母亲工作的地方,问母亲要钱买书,在艰苦的工作环境中,第一次目睹了母亲辛劳地挣钱,让“我”鼻子一酸。这部分是全文的重点。通过对母亲外貌、语言、动作和神态的描写,突出了母亲的慈祥、辛劳以及对我无私的爱。第35~38自然段,写“我”给母亲买了一听水果罐头。母亲数落了“我”后,又为“我”凑钱买书。

文中反复出现的词句,增强了文章的感染力。如,对母亲转过身来时的描写,将一连串动作分解、细化,像慢镜头一样出现、聚焦,虽然是短短的一瞬,画面却十分清晰、刻骨铭心,表达了“我”看到劳碌的母亲转过身来时的惊讶、酸楚。同样,母亲给“我”钱之后的几个动作,连续使用了几个“立刻”,表明母亲工作时的动作快、节奏快,写出了母亲不辞劳苦、争分夺秒工作的状态。第7自然段出现的七八十台破缝纫机、七八十个女人、七八十只灯泡,“七八十”这个词语的反复使用,勾勒出小工厂极端拥挤、闷热嘈杂的环境。

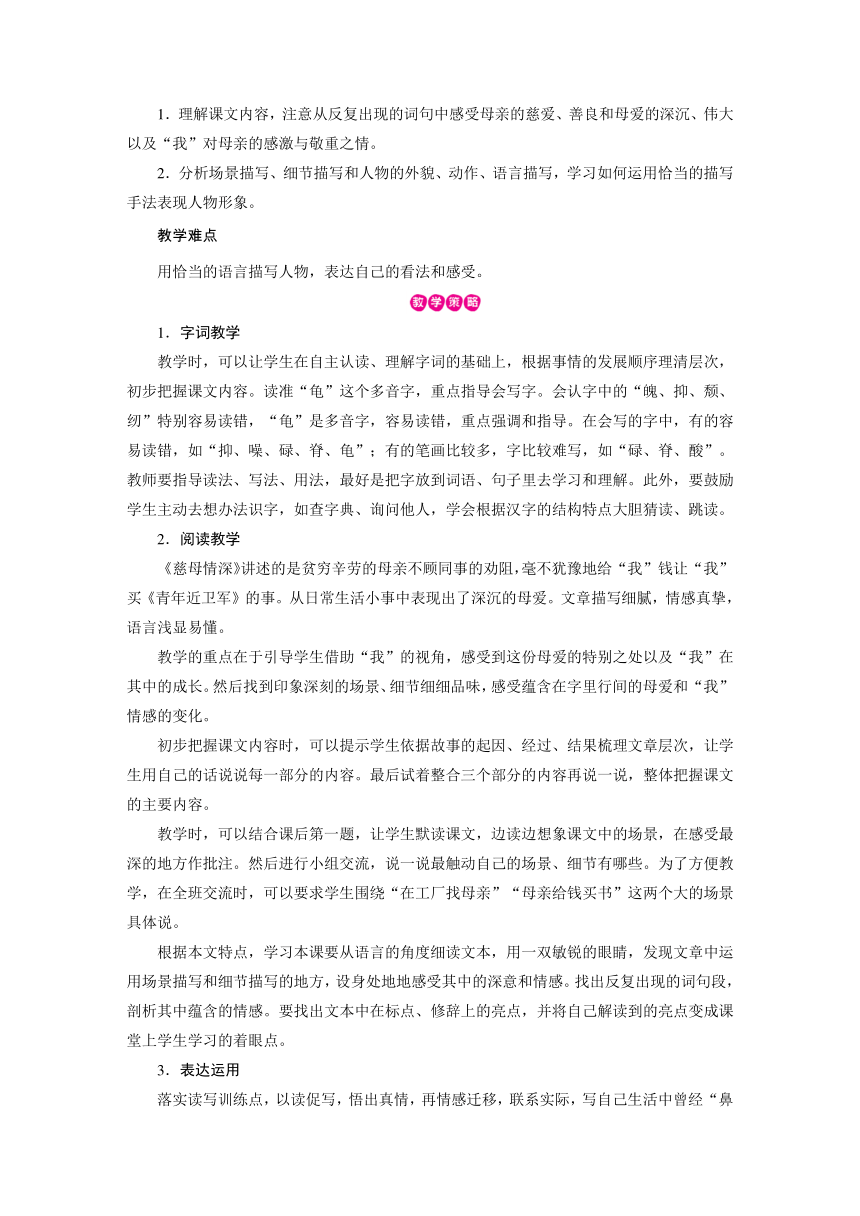

课文配有一幅插图:逼仄的屋子里缝纫机、人、货物一个挨一个;母亲弯曲着极其瘦弱的脊背,头凑到缝纫机板上,神情专注;“我”发现母亲后,一脸的惊讶和痛苦,直观形象地再现了“我”在工厂找母亲的场景。

本单元的语文要素是“注意体会场景和细节描写中蕴含的感情。”“用恰当的语言表达自己的看法和感受。”本课内容浅显易懂,情感线明显,可引导学生关注能体会作者情感的场面、细节描写,关注对话和词语的反复对情感表达的效果,关注标点符号在语句中起到的作用。通过关注重点词语的描写,感受语言的表达,并联系生活进行模仿、迁移。

1.认读“魄、抑”等生字,读准多音字“龟”,会写“辞、抑”等生字,正确读写“连续、广播”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,梳理“我”拥有第一本长篇小说的过程。

3.分析文中的场景描写和细节描写,了解“我”家境的贫寒、母亲的辛劳,从中体会母亲的慈爱、善良和母爱的深沉、伟大及“我”对母亲的感激与敬重之情。

教学重点

1.理解课文内容,注意从反复出现的词句中感受母亲的慈爱、善良和母爱的深沉、伟大以及“我”对母亲的感激与敬重之情。

2.分析场景描写、细节描写和人物的外貌、动作、语言描写,学习如何运用恰当的描写手法表现人物形象。

教学难点

用恰当的语言描写人物,表达自己的看法和感受。

1.字词教学

教学时,可以让学生在自主认读、理解字词的基础上,根据事情的发展顺序理清层次,初步把握课文内容。读准“龟”这个多音字,重点指导会写字。会认字中的“魄、抑、颓、纫”特别容易读错,“龟”是多音字,容易读错,重点强调和指导。在会写的字中,有的容易读错,如“抑、噪、碌、脊、龟”;有的笔画比较多,字比较难写,如“碌、脊、酸”。教师要指导读法、写法、用法,最好是把字放到词语、句子里去学习和理解。此外,要鼓励学生主动去想办法识字,如查字典、询问他人,学会根据汉字的结构特点大胆猜读、跳读。

2.阅读教学

《慈母情深》讲述的是贫穷辛劳的母亲不顾同事的劝阻,毫不犹豫地给“我”钱让“我”买《青年近卫军》的事。从日常生活小事中表现出了深沉的母爱。文章描写细腻,情感真挚,语言浅显易懂。

教学的重点在于引导学生借助“我”的视角,感受到这份母爱的特别之处以及“我”在其中的成长。然后找到印象深刻的场景、细节细细品味,感受蕴含在字里行间的母爱和“我”情感的变化。

初步把握课文内容时,可以提示学生依据故事的起因、经过、结果梳理文章层次,让学生用自己的话说说每一部分的内容。最后试着整合三个部分的内容再说一说,整体把握课文的主要内容。

教学时,可以结合课后第一题,让学生默读课文,边读边想象课文中的场景,在感受最深的地方作批注。然后进行小组交流,说一说最触动自己的场景、细节有哪些。为了方便教学,在全班交流时,可以要求学生围绕“在工厂找母亲”“母亲给钱买书”这两个大的场景具体说。

根据本文特点,学习本课要从语言的角度细读文本,用一双敏锐的眼睛,发现文章中运用场景描写和细节描写的地方,设身处地地感受其中的深意和情感。找出反复出现的词句段,剖析其中蕴含的情感。要找出文本中在标点、修辞上的亮点,并将自己解读到的亮点变成课堂上学生学习的着眼点。

3.表达运用

落实读写训练点,以读促写,悟出真情,再情感迁移,联系实际,写自己生活中曾经“鼻子一酸”的经历。结合课后小练笔,提示学生回顾生活中令自己“鼻子一酸”的经历。可以打开学生的思路:这件事情可以是自己与父母、师长、朋友之间发生的,“鼻子一酸”可以是感动的、委屈的、难过的。鼓励学有余力的学生运用课文中通过场景、细节表达情感的方法。最后全班进行交流和评价。可以挑选出与父母有关的小练笔,作为之后口语交际或习作时的参考素材。

1.搜集写作背景,了解当时的社会经济状况,帮助理解课文内容。

2.搜集作者资料。

3.初读课文,自学生字词。

4.将课文读正确、流利,试着用简要的语言概括课文主要内容。

2课时

第一课时

1.会认“魄、抑、颓”等生字,读准“龟”这个多音字,会写“辞、抑、碌”等生字,正确读写“连续、广播”等词语。

2.正确、流利地朗读课文,了解“我”拥有第一本长篇小说的过程。

3.了解“我”家境的贫寒、母亲的辛劳,初步感知母亲的慈爱、善良和母爱的深沉、伟大。

板块一 创设情景,导入新课

1.书写课题,齐读课题。

2.请学生说说对题目的理解。

3.过渡:今天我们要学习的就是梁晓声写的一篇表现母子情深的文章——《慈母情深》。

4.课件出示作者介绍。

梁晓声,原名梁绍生,当代著名作家。1949年出生于哈尔滨市,祖籍山东荣成,我国现当代以知青文学成名的代表作家之一。著有短篇小说《天若有情》《白桦树皮灯罩》,中篇小说《人间烟火》,长篇小说《一个红卫兵的自白》《从复旦到北影》《雪城》等。

板块二 初读课文,整体感知

1.初读课文,出示阅读要求。

用自己喜欢的方式读课文,读准字音,把课文读通,不通顺的地方多读几遍。

2.检查读课文,学生之间互相纠正,教师有针对性地进行指导和评价,对于读得好的同学给予表扬,对于读得不好的同学要准确地指出他的不足之处,并加以鼓励。

“龟”是多音字,在本课中读jūn。

3.出示要求会写的字,引导学生观察书写要点,指导学生书写,注意提醒或范写易错的笔画和部件。如,“抑”右边不是“印”,也不是“卵”。

“碌”左部“石”所有的“横”要写得短一些,右部“录”中三横之间的距离要一致,注意“氺”不要写成“水”。

“嗓”左部的“口”位置偏上,右上部“叒”三个“又”要写得上宽下窄,“木”的横要写长,从左部“口”下方起笔,托住上面的“叒”。

“脊”注意上部的笔顺,先写四点,再写撇捺,撇捺要写得舒展,下部“月”的第一笔撇要改成竖。

4.课件出示本课词语表中的词语,指名读。

连续 广播 铁路 辞退 挣钱

压抑 潮湿 忙碌 阴暗 炎夏 噪声 瘦弱 脊背 口罩 龟裂 忍心 数落 权利

5.齐读词语,强化记忆。

板块三 再读课文,感知大意

1.自由朗读课文,出示阅读任务。

说说课文主要讲了一件什么事,这件事突出了母亲的哪些特点。

2.学生自由发言,展示自己阅读所得。

课文讲述了贫穷的母亲不顾同事劝阻,毫不犹豫地给“我”钱让“我”买《青年近卫军》的事。

3.提问:你认为母亲是一个怎样的人?

母亲是一个瘦弱、勤劳、善良、慈爱的人。

4.默读课文,给课文划分层次。

第一部分(1~4):“我”迫切希望得到一本《青年近卫军》。

第二部分(5~37):“我”到车间找母亲要钱,用母亲给我的钱给她买了一听罐头,母亲数落“我”一顿,又给了“我”书钱。

第三部分(38):“我”有了第一本长篇小说。

5.布置作业:想想你的母亲平时是怎样疼爱你、关心你的?选择印象最深的一个情节写一写。

完成本课对应的字词书写训练。

第二课时

1.品读课文,分析文中的细节描写和场景描写,从中体会母亲的勤劳、慈爱、善良和母爱的深沉、伟大及“我”对母亲的感激与敬重之情,

2.学习如何恰当地运用描写手法刻画人物,表达自己的看法和感受。

板块一 复习旧知,导入新课

1.请同学们讲一讲母亲疼爱你的情节。

2.过渡:听了同学们的讲述,我们发现这些事情都是生活中的小事,《慈母情深》这篇课文也写了一篇小事,请同学们阅读课文后,说说本文写了哪些小事。

默读课文,思考:本文写了哪些小事。

3.学生交流汇报。

4.教师小结。

课文先写“我”渴望买一本《青年近卫军》。然后写家里太穷,“我”的愿望难以实现。接着写母亲的工作环境极其恶劣,母亲工作很艰辛、劳累。再写母亲不顾同事的劝阻,毫不犹豫地给钱让“我”买书,“我”却用钱给母亲买了罐头。最后,写母亲又给“我”钱买书,“我”终于有了第一本长篇小说。

5.过渡:在这些情节中,哪些细节最能表现母爱的伟大、深沉,最能表现“我”的感恩之情?

板块二 分析细节,感受母爱

文中哪些细节最能打动你的心?为什么?

(1)学生自读,教师巡视指导。

(2)教师引导,出示句段进行品读。

句段1:那时我家的破收音机已经卖了,被我和弟弟妹妹吃进了肚子里。

①指名朗读。

②引导学生从这一细节描写里,感受“我”家连解决家庭温饱都很困难的贫寒处境。

句段2:背直起来了,我的母亲。转过身来了,我的母亲。褐色的口罩上方,一对眼神疲惫的眼睛吃惊地望着我,我的母亲的眼睛……

①指名朗读。

②关注反复出现的“我的母亲”,从中体会我对母亲在如此恶劣的环境中工作,既感到悲哀、辛酸、心痛,又深深体会到母亲的辛苦、疲惫,同时感受母亲的坚强、慈爱、美丽与伟大。

句段3:母亲说完,立刻又坐了下去,立刻又弯曲了背。立刻又将头俯在缝纫机板上了,立刻又陷入手脚并用的机械忙碌状态……

①体会作者连用四个“立刻”的用意,说说这样写的好处。

排比的运用,很有气势,让人一下子感受到了母亲的忙碌,更能突出母亲工作的枯燥、单调,增强了“我”对母亲的感激与热爱。

②引导学生感悟母亲工作环境的恶劣,体会母亲工作的艰辛。

③引导学生抓住文中对母亲的外貌、语言、动作描写,感受母亲的慈祥与善良以及对子女的爱。

句段4:母亲掏衣兜,掏出一卷揉得皱皱的毛票,用龟裂的手指数着……母亲却已将钱塞在我手里了,大声回答那个女人:“谁叫我们是当妈的呀!我挺高兴他爱看书的。”

①重点体会“掏”这一动作,感受“掏钱”这一细节描写。

②让学生说说句中最能打动自己的词语,感受“我”家贫穷,这钱的来之不易,母亲对于这为数不多的钱的珍惜。

③引导学生将母亲掏钱的动作和所说的话,与家境的贫穷和劳动的艰辛相对比,体会母亲在子女的学习上很慷慨,感受母亲对子女的爱,以及渴望自己的孩子成才、有出息。

读母亲的话时,要体会到母亲的纯粹朴实之情,忘我无私之情,博大深沉之情,语气中要饱含满怀期待之情和无比骄傲之情。

句段5:那一天我第一次发现,母亲原来是那么瘦小!那一天我第一次觉得自己长大了,应该是一个大人了。

我鼻子一酸,攥着钱跑了出去……

那天,我用那一元五角钱给母亲买了一听水果罐头。

从“我”的心理描写和动作描写中,感受到了什么?

“我”被无私的母爱所感动,并且为不能替母亲着想,加重母亲的负担而感到羞愧,“我”知道了要感恩母亲,感恩母爱。

板块三 关注场景,细读品味

1.在课文中勾画批注,细细品读。

(1)边读课文边想象文中的场景,勾画出能体现“慈母情深”的句子。

(2)小组交流,互相启发。聚焦场景,体会情感。仔细品味、想象,体会作家笔下的真挚情感。

句段1:空间非常低矮,低矮得使人感到压抑。不足二百平米的厂房,四壁潮湿颓败……七八十台缝纫机发出的噪声震耳欲聋。

①抓住“潮湿颓败”“光线阴暗”“身在蒸笼”“震耳欲聋”等词语,体会母亲工作环境之艰苦。

②感受母亲在为了养家糊口辛苦地工作,我要用来买书的一元五角钱挣得很艰难。

句段2:我穿过一排排缝纫机,走到那个角落,看见一个极其瘦弱的脊背弯曲着,头凑到缝纫机板上。周围几只灯泡烤着我的脸。

①“极其瘦弱的脊背弯曲着”写出了母亲工作十分辛苦。

②“头凑到缝纫机板上”写出母亲忙于工作,顾不上抬头。

③“几只灯泡烤着我的脸”说明灯泡很烫,工作环境很恶劣。母亲为这个家庭作出了巨大牺牲。

2.小结:母爱是最普通而又最伟大的爱,我们要学会知恩、感恩。

板块四 课文总结,拓展延伸

1.出示本课结构图示,帮助学生再次梳理课文内容。

慈母情深

2.小结:通过这节课的学习,我们深深地感受到了母爱的慈祥、深沉、无私与伟大,这种爱作为子女无以为报,正如诗句所说“谁言寸草心,报得三春晖”。

完成对应训练。

1.创设情境,诱发兴趣。为了激发学生的自学兴趣,可采用回顾导入诱发兴趣方法:同学们,母爱是怎样的呢?今天我们要学习课文《慈母情深》,让我们深深地感受一番母爱。通过谈话导入,诱发学生的学习兴趣,使学生快速进入读书状态。

2.突出自主,培养能力。新课程实验中致力寻求的新理念是让学生与文本对话,通过对话,让每一位学生的个性得到充分的张扬,让他们享受到学习语文的乐趣,感受到自己的智慧和力量,丰富学生的情感积累,让学生走进文本,让文本进入学生心里,从而进行直接的语言交流、情感交流,让阅读教学变成了一个双向的对话交互过程。教学中以学生自读自悟、自学探究为基础,提倡自主合作、探究、教师适宜辅导的学习方式。在学生正确把握基本内容的基础上,提出了这样的问题:本课是怎样表达慈母情深的?学生充分阅读、相互合作、找出了很多答案。例如,人物的外貌、语言、动作和神态的描写,接着让学生找到相应的句子和段落,有感情地朗读,感悟课文的内涵,用自己的话说出所表达的思想,调动了每个学生学习的积极性,发挥师生双方的主动性和创造性,从而也完成了教学目标。

3.联系实际,注重训练。在学生明白人物的外貌、动作、语言以及神态的描写,对刻画人物的作用,对表达中心思想的作用的基础上,联系实际让学生训练。课堂上,充分挖掘文本的情感因素,让学生反复品味,同时体会表达的精妙以及语言的内在情感,以激发学生的内心感受,写出自己母亲对爱的表达方式。学生的作文感情真实,朴实的语句中透出对母亲伟大、无私的爱的赞扬。从而也完成了三维目标,教育了学生:作为子女永远也报答不了母亲的爱,正如唐代诗人写的“谁言寸草心,报得三春晖”。在语文课堂上,学生动口又动手,可以有效地提高学生的阅读能力,写作能力,促进学生综合能力的提高。同时,还能充分发挥学生学习的自主性,学习的主动性,既强化综合训练,又促进学生读、写、思的有机结合。

课文讲述了“我”的母亲在家境极端贫困的情况下,毫不犹豫地给“我”买《青年近卫军》的事,体现了母亲对子女无私的爱,也表达了“我”对母亲的爱和感激。

课文共有38个自然段。第1~3自然段,写“我”由于家庭经济拮据,想有一本《青年近卫军》,想得失魂落魄。第4~34自然段,写“我”来到母亲工作的地方,问母亲要钱买书,在艰苦的工作环境中,第一次目睹了母亲辛劳地挣钱,让“我”鼻子一酸。这部分是全文的重点。通过对母亲外貌、语言、动作和神态的描写,突出了母亲的慈祥、辛劳以及对我无私的爱。第35~38自然段,写“我”给母亲买了一听水果罐头。母亲数落了“我”后,又为“我”凑钱买书。

文中反复出现的词句,增强了文章的感染力。如,对母亲转过身来时的描写,将一连串动作分解、细化,像慢镜头一样出现、聚焦,虽然是短短的一瞬,画面却十分清晰、刻骨铭心,表达了“我”看到劳碌的母亲转过身来时的惊讶、酸楚。同样,母亲给“我”钱之后的几个动作,连续使用了几个“立刻”,表明母亲工作时的动作快、节奏快,写出了母亲不辞劳苦、争分夺秒工作的状态。第7自然段出现的七八十台破缝纫机、七八十个女人、七八十只灯泡,“七八十”这个词语的反复使用,勾勒出小工厂极端拥挤、闷热嘈杂的环境。

课文配有一幅插图:逼仄的屋子里缝纫机、人、货物一个挨一个;母亲弯曲着极其瘦弱的脊背,头凑到缝纫机板上,神情专注;“我”发现母亲后,一脸的惊讶和痛苦,直观形象地再现了“我”在工厂找母亲的场景。

本单元的语文要素是“注意体会场景和细节描写中蕴含的感情。”“用恰当的语言表达自己的看法和感受。”本课内容浅显易懂,情感线明显,可引导学生关注能体会作者情感的场面、细节描写,关注对话和词语的反复对情感表达的效果,关注标点符号在语句中起到的作用。通过关注重点词语的描写,感受语言的表达,并联系生活进行模仿、迁移。

1.认读“魄、抑”等生字,读准多音字“龟”,会写“辞、抑”等生字,正确读写“连续、广播”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,梳理“我”拥有第一本长篇小说的过程。

3.分析文中的场景描写和细节描写,了解“我”家境的贫寒、母亲的辛劳,从中体会母亲的慈爱、善良和母爱的深沉、伟大及“我”对母亲的感激与敬重之情。

教学重点

1.理解课文内容,注意从反复出现的词句中感受母亲的慈爱、善良和母爱的深沉、伟大以及“我”对母亲的感激与敬重之情。

2.分析场景描写、细节描写和人物的外貌、动作、语言描写,学习如何运用恰当的描写手法表现人物形象。

教学难点

用恰当的语言描写人物,表达自己的看法和感受。

1.字词教学

教学时,可以让学生在自主认读、理解字词的基础上,根据事情的发展顺序理清层次,初步把握课文内容。读准“龟”这个多音字,重点指导会写字。会认字中的“魄、抑、颓、纫”特别容易读错,“龟”是多音字,容易读错,重点强调和指导。在会写的字中,有的容易读错,如“抑、噪、碌、脊、龟”;有的笔画比较多,字比较难写,如“碌、脊、酸”。教师要指导读法、写法、用法,最好是把字放到词语、句子里去学习和理解。此外,要鼓励学生主动去想办法识字,如查字典、询问他人,学会根据汉字的结构特点大胆猜读、跳读。

2.阅读教学

《慈母情深》讲述的是贫穷辛劳的母亲不顾同事的劝阻,毫不犹豫地给“我”钱让“我”买《青年近卫军》的事。从日常生活小事中表现出了深沉的母爱。文章描写细腻,情感真挚,语言浅显易懂。

教学的重点在于引导学生借助“我”的视角,感受到这份母爱的特别之处以及“我”在其中的成长。然后找到印象深刻的场景、细节细细品味,感受蕴含在字里行间的母爱和“我”情感的变化。

初步把握课文内容时,可以提示学生依据故事的起因、经过、结果梳理文章层次,让学生用自己的话说说每一部分的内容。最后试着整合三个部分的内容再说一说,整体把握课文的主要内容。

教学时,可以结合课后第一题,让学生默读课文,边读边想象课文中的场景,在感受最深的地方作批注。然后进行小组交流,说一说最触动自己的场景、细节有哪些。为了方便教学,在全班交流时,可以要求学生围绕“在工厂找母亲”“母亲给钱买书”这两个大的场景具体说。

根据本文特点,学习本课要从语言的角度细读文本,用一双敏锐的眼睛,发现文章中运用场景描写和细节描写的地方,设身处地地感受其中的深意和情感。找出反复出现的词句段,剖析其中蕴含的情感。要找出文本中在标点、修辞上的亮点,并将自己解读到的亮点变成课堂上学生学习的着眼点。

3.表达运用

落实读写训练点,以读促写,悟出真情,再情感迁移,联系实际,写自己生活中曾经“鼻子一酸”的经历。结合课后小练笔,提示学生回顾生活中令自己“鼻子一酸”的经历。可以打开学生的思路:这件事情可以是自己与父母、师长、朋友之间发生的,“鼻子一酸”可以是感动的、委屈的、难过的。鼓励学有余力的学生运用课文中通过场景、细节表达情感的方法。最后全班进行交流和评价。可以挑选出与父母有关的小练笔,作为之后口语交际或习作时的参考素材。

1.搜集写作背景,了解当时的社会经济状况,帮助理解课文内容。

2.搜集作者资料。

3.初读课文,自学生字词。

4.将课文读正确、流利,试着用简要的语言概括课文主要内容。

2课时

第一课时

1.会认“魄、抑、颓”等生字,读准“龟”这个多音字,会写“辞、抑、碌”等生字,正确读写“连续、广播”等词语。

2.正确、流利地朗读课文,了解“我”拥有第一本长篇小说的过程。

3.了解“我”家境的贫寒、母亲的辛劳,初步感知母亲的慈爱、善良和母爱的深沉、伟大。

板块一 创设情景,导入新课

1.书写课题,齐读课题。

2.请学生说说对题目的理解。

3.过渡:今天我们要学习的就是梁晓声写的一篇表现母子情深的文章——《慈母情深》。

4.课件出示作者介绍。

梁晓声,原名梁绍生,当代著名作家。1949年出生于哈尔滨市,祖籍山东荣成,我国现当代以知青文学成名的代表作家之一。著有短篇小说《天若有情》《白桦树皮灯罩》,中篇小说《人间烟火》,长篇小说《一个红卫兵的自白》《从复旦到北影》《雪城》等。

板块二 初读课文,整体感知

1.初读课文,出示阅读要求。

用自己喜欢的方式读课文,读准字音,把课文读通,不通顺的地方多读几遍。

2.检查读课文,学生之间互相纠正,教师有针对性地进行指导和评价,对于读得好的同学给予表扬,对于读得不好的同学要准确地指出他的不足之处,并加以鼓励。

“龟”是多音字,在本课中读jūn。

3.出示要求会写的字,引导学生观察书写要点,指导学生书写,注意提醒或范写易错的笔画和部件。如,“抑”右边不是“印”,也不是“卵”。

“碌”左部“石”所有的“横”要写得短一些,右部“录”中三横之间的距离要一致,注意“氺”不要写成“水”。

“嗓”左部的“口”位置偏上,右上部“叒”三个“又”要写得上宽下窄,“木”的横要写长,从左部“口”下方起笔,托住上面的“叒”。

“脊”注意上部的笔顺,先写四点,再写撇捺,撇捺要写得舒展,下部“月”的第一笔撇要改成竖。

4.课件出示本课词语表中的词语,指名读。

连续 广播 铁路 辞退 挣钱

压抑 潮湿 忙碌 阴暗 炎夏 噪声 瘦弱 脊背 口罩 龟裂 忍心 数落 权利

5.齐读词语,强化记忆。

板块三 再读课文,感知大意

1.自由朗读课文,出示阅读任务。

说说课文主要讲了一件什么事,这件事突出了母亲的哪些特点。

2.学生自由发言,展示自己阅读所得。

课文讲述了贫穷的母亲不顾同事劝阻,毫不犹豫地给“我”钱让“我”买《青年近卫军》的事。

3.提问:你认为母亲是一个怎样的人?

母亲是一个瘦弱、勤劳、善良、慈爱的人。

4.默读课文,给课文划分层次。

第一部分(1~4):“我”迫切希望得到一本《青年近卫军》。

第二部分(5~37):“我”到车间找母亲要钱,用母亲给我的钱给她买了一听罐头,母亲数落“我”一顿,又给了“我”书钱。

第三部分(38):“我”有了第一本长篇小说。

5.布置作业:想想你的母亲平时是怎样疼爱你、关心你的?选择印象最深的一个情节写一写。

完成本课对应的字词书写训练。

第二课时

1.品读课文,分析文中的细节描写和场景描写,从中体会母亲的勤劳、慈爱、善良和母爱的深沉、伟大及“我”对母亲的感激与敬重之情,

2.学习如何恰当地运用描写手法刻画人物,表达自己的看法和感受。

板块一 复习旧知,导入新课

1.请同学们讲一讲母亲疼爱你的情节。

2.过渡:听了同学们的讲述,我们发现这些事情都是生活中的小事,《慈母情深》这篇课文也写了一篇小事,请同学们阅读课文后,说说本文写了哪些小事。

默读课文,思考:本文写了哪些小事。

3.学生交流汇报。

4.教师小结。

课文先写“我”渴望买一本《青年近卫军》。然后写家里太穷,“我”的愿望难以实现。接着写母亲的工作环境极其恶劣,母亲工作很艰辛、劳累。再写母亲不顾同事的劝阻,毫不犹豫地给钱让“我”买书,“我”却用钱给母亲买了罐头。最后,写母亲又给“我”钱买书,“我”终于有了第一本长篇小说。

5.过渡:在这些情节中,哪些细节最能表现母爱的伟大、深沉,最能表现“我”的感恩之情?

板块二 分析细节,感受母爱

文中哪些细节最能打动你的心?为什么?

(1)学生自读,教师巡视指导。

(2)教师引导,出示句段进行品读。

句段1:那时我家的破收音机已经卖了,被我和弟弟妹妹吃进了肚子里。

①指名朗读。

②引导学生从这一细节描写里,感受“我”家连解决家庭温饱都很困难的贫寒处境。

句段2:背直起来了,我的母亲。转过身来了,我的母亲。褐色的口罩上方,一对眼神疲惫的眼睛吃惊地望着我,我的母亲的眼睛……

①指名朗读。

②关注反复出现的“我的母亲”,从中体会我对母亲在如此恶劣的环境中工作,既感到悲哀、辛酸、心痛,又深深体会到母亲的辛苦、疲惫,同时感受母亲的坚强、慈爱、美丽与伟大。

句段3:母亲说完,立刻又坐了下去,立刻又弯曲了背。立刻又将头俯在缝纫机板上了,立刻又陷入手脚并用的机械忙碌状态……

①体会作者连用四个“立刻”的用意,说说这样写的好处。

排比的运用,很有气势,让人一下子感受到了母亲的忙碌,更能突出母亲工作的枯燥、单调,增强了“我”对母亲的感激与热爱。

②引导学生感悟母亲工作环境的恶劣,体会母亲工作的艰辛。

③引导学生抓住文中对母亲的外貌、语言、动作描写,感受母亲的慈祥与善良以及对子女的爱。

句段4:母亲掏衣兜,掏出一卷揉得皱皱的毛票,用龟裂的手指数着……母亲却已将钱塞在我手里了,大声回答那个女人:“谁叫我们是当妈的呀!我挺高兴他爱看书的。”

①重点体会“掏”这一动作,感受“掏钱”这一细节描写。

②让学生说说句中最能打动自己的词语,感受“我”家贫穷,这钱的来之不易,母亲对于这为数不多的钱的珍惜。

③引导学生将母亲掏钱的动作和所说的话,与家境的贫穷和劳动的艰辛相对比,体会母亲在子女的学习上很慷慨,感受母亲对子女的爱,以及渴望自己的孩子成才、有出息。

读母亲的话时,要体会到母亲的纯粹朴实之情,忘我无私之情,博大深沉之情,语气中要饱含满怀期待之情和无比骄傲之情。

句段5:那一天我第一次发现,母亲原来是那么瘦小!那一天我第一次觉得自己长大了,应该是一个大人了。

我鼻子一酸,攥着钱跑了出去……

那天,我用那一元五角钱给母亲买了一听水果罐头。

从“我”的心理描写和动作描写中,感受到了什么?

“我”被无私的母爱所感动,并且为不能替母亲着想,加重母亲的负担而感到羞愧,“我”知道了要感恩母亲,感恩母爱。

板块三 关注场景,细读品味

1.在课文中勾画批注,细细品读。

(1)边读课文边想象文中的场景,勾画出能体现“慈母情深”的句子。

(2)小组交流,互相启发。聚焦场景,体会情感。仔细品味、想象,体会作家笔下的真挚情感。

句段1:空间非常低矮,低矮得使人感到压抑。不足二百平米的厂房,四壁潮湿颓败……七八十台缝纫机发出的噪声震耳欲聋。

①抓住“潮湿颓败”“光线阴暗”“身在蒸笼”“震耳欲聋”等词语,体会母亲工作环境之艰苦。

②感受母亲在为了养家糊口辛苦地工作,我要用来买书的一元五角钱挣得很艰难。

句段2:我穿过一排排缝纫机,走到那个角落,看见一个极其瘦弱的脊背弯曲着,头凑到缝纫机板上。周围几只灯泡烤着我的脸。

①“极其瘦弱的脊背弯曲着”写出了母亲工作十分辛苦。

②“头凑到缝纫机板上”写出母亲忙于工作,顾不上抬头。

③“几只灯泡烤着我的脸”说明灯泡很烫,工作环境很恶劣。母亲为这个家庭作出了巨大牺牲。

2.小结:母爱是最普通而又最伟大的爱,我们要学会知恩、感恩。

板块四 课文总结,拓展延伸

1.出示本课结构图示,帮助学生再次梳理课文内容。

慈母情深

2.小结:通过这节课的学习,我们深深地感受到了母爱的慈祥、深沉、无私与伟大,这种爱作为子女无以为报,正如诗句所说“谁言寸草心,报得三春晖”。

完成对应训练。

1.创设情境,诱发兴趣。为了激发学生的自学兴趣,可采用回顾导入诱发兴趣方法:同学们,母爱是怎样的呢?今天我们要学习课文《慈母情深》,让我们深深地感受一番母爱。通过谈话导入,诱发学生的学习兴趣,使学生快速进入读书状态。

2.突出自主,培养能力。新课程实验中致力寻求的新理念是让学生与文本对话,通过对话,让每一位学生的个性得到充分的张扬,让他们享受到学习语文的乐趣,感受到自己的智慧和力量,丰富学生的情感积累,让学生走进文本,让文本进入学生心里,从而进行直接的语言交流、情感交流,让阅读教学变成了一个双向的对话交互过程。教学中以学生自读自悟、自学探究为基础,提倡自主合作、探究、教师适宜辅导的学习方式。在学生正确把握基本内容的基础上,提出了这样的问题:本课是怎样表达慈母情深的?学生充分阅读、相互合作、找出了很多答案。例如,人物的外貌、语言、动作和神态的描写,接着让学生找到相应的句子和段落,有感情地朗读,感悟课文的内涵,用自己的话说出所表达的思想,调动了每个学生学习的积极性,发挥师生双方的主动性和创造性,从而也完成了教学目标。

3.联系实际,注重训练。在学生明白人物的外貌、动作、语言以及神态的描写,对刻画人物的作用,对表达中心思想的作用的基础上,联系实际让学生训练。课堂上,充分挖掘文本的情感因素,让学生反复品味,同时体会表达的精妙以及语言的内在情感,以激发学生的内心感受,写出自己母亲对爱的表达方式。学生的作文感情真实,朴实的语句中透出对母亲伟大、无私的爱的赞扬。从而也完成了三维目标,教育了学生:作为子女永远也报答不了母亲的爱,正如唐代诗人写的“谁言寸草心,报得三春晖”。在语文课堂上,学生动口又动手,可以有效地提高学生的阅读能力,写作能力,促进学生综合能力的提高。同时,还能充分发挥学生学习的自主性,学习的主动性,既强化综合训练,又促进学生读、写、思的有机结合。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地