第25课 好的故事 课件 (共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第25课 好的故事 课件 (共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-09 21:00:26 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

鲁迅

好的故事

作者介绍

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家。代表作有小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》、《热风》《且介亭杂文》等。

《野草》一共有24篇散文诗,最早发表的《秋夜》写于1924年9月15日,最后一篇《一觉》写于1926年4月10日,前后历经一年零七个月。

《野草》于1927年7月由北京北新书局出版。作品大多写于北洋军阀黑暗势力笼罩下的北京。

鲁迅曾经这样说明自己写作《野草》时孤独寂寞而又不断求索的心境:“后来《新青年》团体散掉了,有的高升、有的退隐、有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化,并且落得一个‘作家’的头衔,依然在沙漠中走来走去,不过已逃不出在散漫的刊物上做文字,叫做随便谈谈。有了小感触,就写些短文,夸大点说就是散文诗,以后印成一本,谓之《野草》。”

散文诗《野草》里那些小感触,隐含着一种沙漠里走来走去的孤军奋战者的痛苦与沉思,《野草》将五四时期产生的哲理性美文提到了一个前无古人的高度。

《野草》区别于鲁迅其他创作的一个最大的特征,是它隐藏的深邃的哲理性与传达的象征性。

读读写写

熏xūn

错综cuò

zōng

昏沉hūn

chén

蓑笠suō

lì

胭脂yān

zhi

陡然dǒu

rán

虹霓hóng

ní

何尝hé

cháng

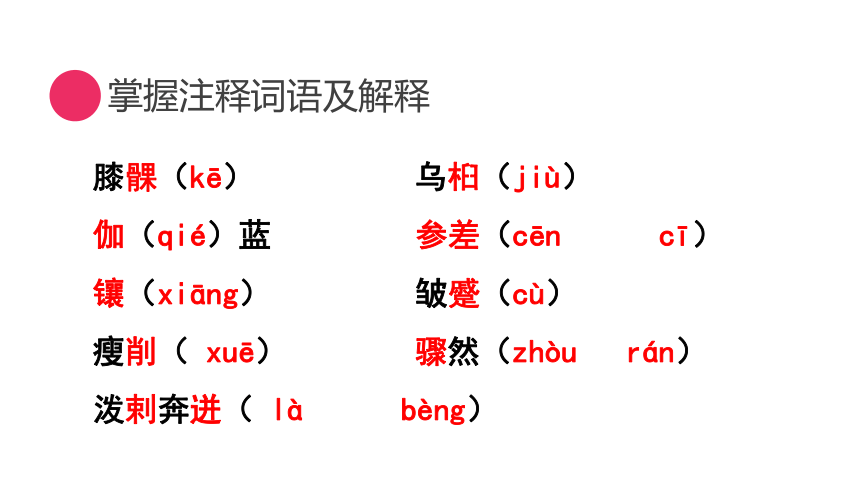

掌握注释词语及解释

膝髁(kē)

乌桕(jiù)

伽(qié)蓝

参差(cēn

cī)

镶(xiāng)

皱蹙(cù)

瘦削(

xuē)

骤然(zhòu

rán)

泼剌奔迸(

là

bèng)

梳理结构:

“好的故事”:梦境

第一部分:梦的发生(1-2段):我在“昏沉的夜”闭目养神的情状。

第二部分:梦的展开(3-9段):“好的故事”:美丽、幽雅、有趣的梦-水乡奇景

第三部分:梦的消散(10-12段):我骤然惊醒,重回“昏沉的夜”

品读课文:第一部分

梦的发生(1-2段)

我在“昏沉的夜”闭目养神的情状。

1,思考这个“昏沉的夜”有什么特点?

夜

读

昏暗

,

2,鲁迅在这个夜里是怎样的心情,或者说他写这篇文章时内心情感又是怎样的?

,

文章发表时间:二月二十四

写作时间:一月二十八,而这一天是正月初五

农村习俗这一天在请财神。别人都热热闹闹的放爆竹,他一个人在房间里看书抽烟。

心情:孤独的/寂寞的/单调的/沉闷的/冷寂的。

品读课文:第二部分

梦的展开(3-9段):“好的故事”:

美丽、幽雅、有趣的梦-水乡奇景

1,细读第3段:

“好的故事”其实是一个梦境。

向往之情

,2,细读第4段:

“好的故事”其实是一个梦境。这故事有什么特点?

美丽,幽雅,有趣

(概述水中美景的总体特点)

“许多美的人和美的事,错综起来像一天云锦,而且万颗奔星似的飞动着,同时又展开去,以至于无穷”,

(进一步解说):

比喻:生动地表现了

“美的人和美的事”

这些梦境幻象繁华灿烂、纷至沓来、错综复杂又转瞬即逝的特点。

3,“好的故事”美丽,幽雅,有趣分别体现在哪里?

体现在第5段:对记忆中水乡美景的描述中

岸上景物+水中倒影

描写特点:

名词连排、动态变化、色彩组合

语言简练、优美

犹如电影蒙太奇手法,水乡的各个小景,恍惚迷离

第6段:

对“故事”中景象的总体特征的描述

“好的故事”美丽,幽雅,有趣分别体现在哪里?

还体现在第7段:对“故事”中景象的具体描写上:

如何描写:

集中描写河边的几株瘦削的一丈红在水中的倒影,

突出其色彩和形态变化,

同时略写了其余景象——茅屋、狗、塔、村女、云等。

“带织入狗中,狗织入白云中,白云织入村女中”的描写赏析

罗列景象,幻象迭出,充分表现河水的动态景象,分外精彩。

运用了顶真手法。顶真又称

“联珠“或“蝉联”,即上一句末尾与下一句开头采用相同的字词。

三个“织入”,写出了富有水乡特征的事物在水中幻影,这些幻影一个跟一个,互相融合,随水的浮动而起伏着、变幻着,最后又“退缩了”,消失了,写得非常逼真而生动。如果只是直接写乡村的狗、白云、村女,虽然是实象。但不如梦境幻象更有文学趣味。

细读第8段:

强调所见的故事:水乡幻景的美丽,幽雅,有趣

细读第9段:

余味无穷

品读课文:第三部分

梦的消散(10-12段):

我骤然惊醒,重回“昏沉的夜”

细读第10段

运用了比喻的手法,

其中“他们”指“有无数美的人和美的事

比喻,写出了梦境消逝的状态。本来梦逝是极其短暂的,也是难以名状的,但作者巧用比喻,呈现了梦逝的过程。

“掷一块大石”“水波”“影子撕成片片”等,全是神奇的想象,有形象,有动态,宛如电影镜头,富有诗意,饶有趣味。

理解第11、12段,(结合思考探究二)

第一则“作者希望着这样美丽的生活,是这篇作品的主要精神”,

第二则“表面是在描写风景,眷恋故乡的景物,实际是有所象征或寄托…”,都点明了作者写作的深层意图,即对故乡的怀念,对美好生活的追求。

按照这些理解,来揣摩课文的最后两段话,可以体会到更深的寓意。

“我”只是偶然经历了一个梦境,

它代表了“我”所希望的生活,但是无奈它稍纵即逝,最后“我”仍然像此前一样身处“昏沉的夜”,一颗心堕入黑暗中。

结合首尾段落,思考“昏沉的夜”有什么含义?

昏沉的夜:

表层含义:作者写作的夜晚时分

深层含义:象征了当时中国的黑暗社会。

鲁迅后来回忆当年在北京生活时的感受,说“实在黑暗的可以”。其时正值北洋军阀统治,政治混乱,民生凋澈,身处其中的正直知识分子深感压抑。

提问:整个故事的情感变化

孤独寂寞——愉悦、神往——失落、惆怅。

总

结

主旨:

一是表层意:描写“我”在夜晚经历了一个美丽、幽雅、有趣的梦境;

二是深层意:

通过借用一次美好的梦境,表达对故乡的怀念,对美好生活的追求,以及对现实社会的厌恶。

总

结

艺术特色:

1.现实之景与梦中幻象交替出现,以写幻象为主,以写实景为辅;

2.展现作者心目中的水乡的奇幻景象,突出其美丽、幽雅、有趣的特点;

3.首尾都点明“昏沉的夜”,形成呼应,营造出一种昏沉、悲凉的氛围;

4.现实“昏沉的夜”与水乡奇景互为映衬,各有深意,

夜景暗示现实黑暗,

幻象暗示遥不可及的愿景。

5.构思精巧,不仅首尾呼应,而且在写“现在我所见的故事”之前,穿插一段经过山阴道所见奇景的描写,二者互相映衬。

6.语言优美、精粹、深刻

补充:创作背景

?

1.《新生》流产

1907

?

2.《新青年》解体

1922

?

3.

兄弟失和

1923

“于绝望中呼唤希望,却依然绝望。”

补充:了解背景,体会心境

“《野草》这一散文诗集最深刻地表现了他在大革命过程中的悲观、绝望、矛盾、愤慨和苦痛的追求的心情…鲁迅的伟大就在于它能够通过大悲观而走向真实的大希望,通过绝望而开始去学习‘别种方法的战斗’。”

“明知是绝望,但仍然要和绝望抗争”

鲁迅

好的故事

作者介绍

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家。代表作有小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》、《热风》《且介亭杂文》等。

《野草》一共有24篇散文诗,最早发表的《秋夜》写于1924年9月15日,最后一篇《一觉》写于1926年4月10日,前后历经一年零七个月。

《野草》于1927年7月由北京北新书局出版。作品大多写于北洋军阀黑暗势力笼罩下的北京。

鲁迅曾经这样说明自己写作《野草》时孤独寂寞而又不断求索的心境:“后来《新青年》团体散掉了,有的高升、有的退隐、有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化,并且落得一个‘作家’的头衔,依然在沙漠中走来走去,不过已逃不出在散漫的刊物上做文字,叫做随便谈谈。有了小感触,就写些短文,夸大点说就是散文诗,以后印成一本,谓之《野草》。”

散文诗《野草》里那些小感触,隐含着一种沙漠里走来走去的孤军奋战者的痛苦与沉思,《野草》将五四时期产生的哲理性美文提到了一个前无古人的高度。

《野草》区别于鲁迅其他创作的一个最大的特征,是它隐藏的深邃的哲理性与传达的象征性。

读读写写

熏xūn

错综cuò

zōng

昏沉hūn

chén

蓑笠suō

lì

胭脂yān

zhi

陡然dǒu

rán

虹霓hóng

ní

何尝hé

cháng

掌握注释词语及解释

膝髁(kē)

乌桕(jiù)

伽(qié)蓝

参差(cēn

cī)

镶(xiāng)

皱蹙(cù)

瘦削(

xuē)

骤然(zhòu

rán)

泼剌奔迸(

là

bèng)

梳理结构:

“好的故事”:梦境

第一部分:梦的发生(1-2段):我在“昏沉的夜”闭目养神的情状。

第二部分:梦的展开(3-9段):“好的故事”:美丽、幽雅、有趣的梦-水乡奇景

第三部分:梦的消散(10-12段):我骤然惊醒,重回“昏沉的夜”

品读课文:第一部分

梦的发生(1-2段)

我在“昏沉的夜”闭目养神的情状。

1,思考这个“昏沉的夜”有什么特点?

夜

读

昏暗

,

2,鲁迅在这个夜里是怎样的心情,或者说他写这篇文章时内心情感又是怎样的?

,

文章发表时间:二月二十四

写作时间:一月二十八,而这一天是正月初五

农村习俗这一天在请财神。别人都热热闹闹的放爆竹,他一个人在房间里看书抽烟。

心情:孤独的/寂寞的/单调的/沉闷的/冷寂的。

品读课文:第二部分

梦的展开(3-9段):“好的故事”:

美丽、幽雅、有趣的梦-水乡奇景

1,细读第3段:

“好的故事”其实是一个梦境。

向往之情

,2,细读第4段:

“好的故事”其实是一个梦境。这故事有什么特点?

美丽,幽雅,有趣

(概述水中美景的总体特点)

“许多美的人和美的事,错综起来像一天云锦,而且万颗奔星似的飞动着,同时又展开去,以至于无穷”,

(进一步解说):

比喻:生动地表现了

“美的人和美的事”

这些梦境幻象繁华灿烂、纷至沓来、错综复杂又转瞬即逝的特点。

3,“好的故事”美丽,幽雅,有趣分别体现在哪里?

体现在第5段:对记忆中水乡美景的描述中

岸上景物+水中倒影

描写特点:

名词连排、动态变化、色彩组合

语言简练、优美

犹如电影蒙太奇手法,水乡的各个小景,恍惚迷离

第6段:

对“故事”中景象的总体特征的描述

“好的故事”美丽,幽雅,有趣分别体现在哪里?

还体现在第7段:对“故事”中景象的具体描写上:

如何描写:

集中描写河边的几株瘦削的一丈红在水中的倒影,

突出其色彩和形态变化,

同时略写了其余景象——茅屋、狗、塔、村女、云等。

“带织入狗中,狗织入白云中,白云织入村女中”的描写赏析

罗列景象,幻象迭出,充分表现河水的动态景象,分外精彩。

运用了顶真手法。顶真又称

“联珠“或“蝉联”,即上一句末尾与下一句开头采用相同的字词。

三个“织入”,写出了富有水乡特征的事物在水中幻影,这些幻影一个跟一个,互相融合,随水的浮动而起伏着、变幻着,最后又“退缩了”,消失了,写得非常逼真而生动。如果只是直接写乡村的狗、白云、村女,虽然是实象。但不如梦境幻象更有文学趣味。

细读第8段:

强调所见的故事:水乡幻景的美丽,幽雅,有趣

细读第9段:

余味无穷

品读课文:第三部分

梦的消散(10-12段):

我骤然惊醒,重回“昏沉的夜”

细读第10段

运用了比喻的手法,

其中“他们”指“有无数美的人和美的事

比喻,写出了梦境消逝的状态。本来梦逝是极其短暂的,也是难以名状的,但作者巧用比喻,呈现了梦逝的过程。

“掷一块大石”“水波”“影子撕成片片”等,全是神奇的想象,有形象,有动态,宛如电影镜头,富有诗意,饶有趣味。

理解第11、12段,(结合思考探究二)

第一则“作者希望着这样美丽的生活,是这篇作品的主要精神”,

第二则“表面是在描写风景,眷恋故乡的景物,实际是有所象征或寄托…”,都点明了作者写作的深层意图,即对故乡的怀念,对美好生活的追求。

按照这些理解,来揣摩课文的最后两段话,可以体会到更深的寓意。

“我”只是偶然经历了一个梦境,

它代表了“我”所希望的生活,但是无奈它稍纵即逝,最后“我”仍然像此前一样身处“昏沉的夜”,一颗心堕入黑暗中。

结合首尾段落,思考“昏沉的夜”有什么含义?

昏沉的夜:

表层含义:作者写作的夜晚时分

深层含义:象征了当时中国的黑暗社会。

鲁迅后来回忆当年在北京生活时的感受,说“实在黑暗的可以”。其时正值北洋军阀统治,政治混乱,民生凋澈,身处其中的正直知识分子深感压抑。

提问:整个故事的情感变化

孤独寂寞——愉悦、神往——失落、惆怅。

总

结

主旨:

一是表层意:描写“我”在夜晚经历了一个美丽、幽雅、有趣的梦境;

二是深层意:

通过借用一次美好的梦境,表达对故乡的怀念,对美好生活的追求,以及对现实社会的厌恶。

总

结

艺术特色:

1.现实之景与梦中幻象交替出现,以写幻象为主,以写实景为辅;

2.展现作者心目中的水乡的奇幻景象,突出其美丽、幽雅、有趣的特点;

3.首尾都点明“昏沉的夜”,形成呼应,营造出一种昏沉、悲凉的氛围;

4.现实“昏沉的夜”与水乡奇景互为映衬,各有深意,

夜景暗示现实黑暗,

幻象暗示遥不可及的愿景。

5.构思精巧,不仅首尾呼应,而且在写“现在我所见的故事”之前,穿插一段经过山阴道所见奇景的描写,二者互相映衬。

6.语言优美、精粹、深刻

补充:创作背景

?

1.《新生》流产

1907

?

2.《新青年》解体

1922

?

3.

兄弟失和

1923

“于绝望中呼唤希望,却依然绝望。”

补充:了解背景,体会心境

“《野草》这一散文诗集最深刻地表现了他在大革命过程中的悲观、绝望、矛盾、愤慨和苦痛的追求的心情…鲁迅的伟大就在于它能够通过大悲观而走向真实的大希望,通过绝望而开始去学习‘别种方法的战斗’。”

“明知是绝望,但仍然要和绝望抗争”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地