六年级上册数学教案-第3单元 3 解决问题 人教版.DOC

文档属性

| 名称 | 六年级上册数学教案-第3单元 3 解决问题 人教版.DOC |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 364.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-09 12:13:18 | ||

图片预览

文档简介

3 解决问题

第1课时 已知一个数的几分之几是多少,求这个数

课时目标导航

一、教学内容

已知一个数的几分之几是多少,求这个数。(教材第37页例4)

二、教学目标

1.使学生掌握“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”的应用题的解答方法,能熟练地列方程解答这类应用题。

2.进一步培养学生自主探索问题、解决问题的能力,提高解答应用题的能力。

三、重点难点

重点:找准单位“1”的量,会分析题中的数量关系。

难点:掌握“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”一类应用题的解题思路和方法。

四、教学准备

教师准备:课件。

学生准备:直尺。

一、复习引入

(课件出示题目)

1.下面各题中应该把哪个量看作单位“1”?

(1)小军的体重是爸爸体重的。

(2)故事书的本数占图书总数的。

(3)棉田的面积占全村耕地面积的。

点名学生回答,并说一说等量关系。

2.小明的体重是35

kg,体内的水分约占体重的,小明体内的水分约是多少千克?

(1)读题,找出单位“1”,引导学生说出:小明体内水分的质量=小明的体重×。

(2)点名学生口头列式计算,并说一说属于哪一类问题。

引导学生说出是求一个数的几分之几是多少的问题。

3.引出新课。

师:分数乘法应用题的结构特征及解法我们已经掌握了,今天我们就来学习解决分数除法应用题。(板书课题:已知一个数的几分之几是多少,求这个数)

二、学习新课

1.教学教材第37页例4。

(课件出示教材第37页例4)

【阅读与理解】

(1)学生读题,获得信息。

组织学生小组讨论、汇报。

(2)学生独立完成教材第34页“阅读与理解”部分填空。(集体订正)

【分析与解答】

(1)确定单位“1”。

师:根据“阅读与理解”的信息,要求小明的体重,应把什么看作单位“1”?

引导学生根据信息说出应把“小明的体重”看作单位“1”。

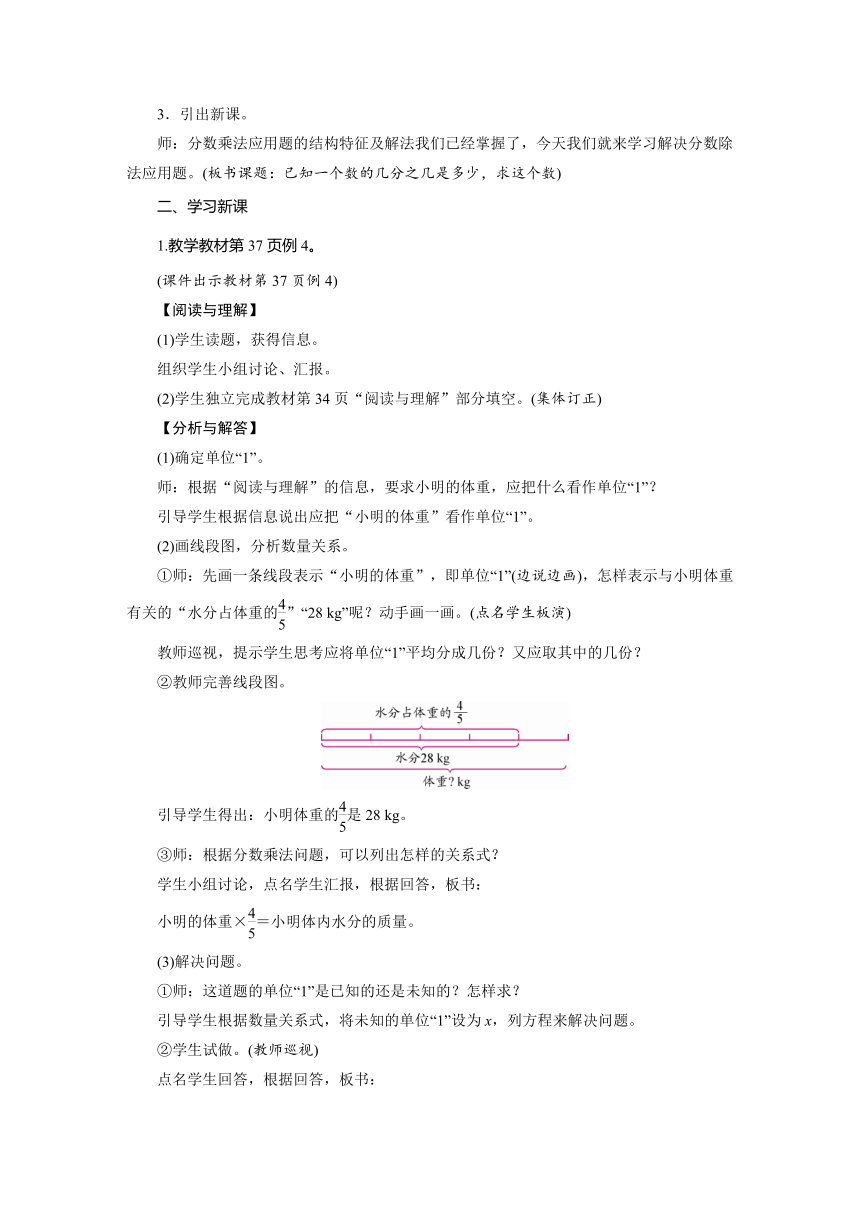

(2)画线段图,分析数量关系。

①师:先画一条线段表示“小明的体重”,即单位“1”(边说边画),怎样表示与小明体重有关的“水分占体重的”“28

kg”呢?动手画一画。(点名学生板演)

教师巡视,提示学生思考应将单位“1”平均分成几份?又应取其中的几份?

②教师完善线段图。

引导学生得出:小明体重的是28

kg。

③师:根据分数乘法问题,可以列出怎样的关系式?

学生小组讨论,点名学生汇报,根据回答,板书:

小明的体重×=小明体内水分的质量。

(3)解决问题。

①师:这道题的单位“1”是已知的还是未知的?怎样求?

引导学生根据数量关系式,将未知的单位“1”设为x,列方程来解决问题。

②学生试做。(教师巡视)

点名学生回答,根据回答,板书:

方法一:方程法。

解:设小明的体重是x

kg。

x=28

x=

28÷

x=

28×

x=

35

③启发学生用算术法解决问题。

师:根据数量关系式“小明的体重×=小明体内水分的质量”,还可以怎样解决?

引导学生用除法计算。(点名学生回答)

根据回答,板书:

方法二:算术法。

28÷=28×=35(kg)

【回顾与反思】

师:怎样检验小明体内水分的质量是否等于28

kg?

引导学生通过计算35×是否等于28

kg进行检验。

师:成人的信息与问题有关系吗?

引导学生得出:成人的信息与问题没有关系。

2.归纳总结。

师:解决“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”这类问题,可采用什么方法?

组织学生小组讨论,点名小组汇报。

教师小结:解决这类问题,可用方程法顺着数量关系列方程解答,还可以根据数量关系直接列出除法算式解答。(课件出示解题方法)

(1)方程法:找出单位“1”,设单位“1”的量为x→找出题中的数量关系式→列出方程解答。

(2)算术法:找出单位“1”→找出已知量和已知量占单位“1”的几分之几→列出除法算式解答。

三、巩固反馈

完成教材第39页“练习八”第1~3题。(点名3名学生板演,其余独立完成)

第1题:解:设南北相距x

km。

x=5200 x=5500

第2题:解:设一个成年人一天大约需要x

g

钙质。

x= x=

第3题:解:设宇宙飞船的速度大约是x千米/秒。

x=8 x=

四、课堂小结

“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”这类题的解法,你学会了吗?

已知一个数的几分之几是多少,求这个数

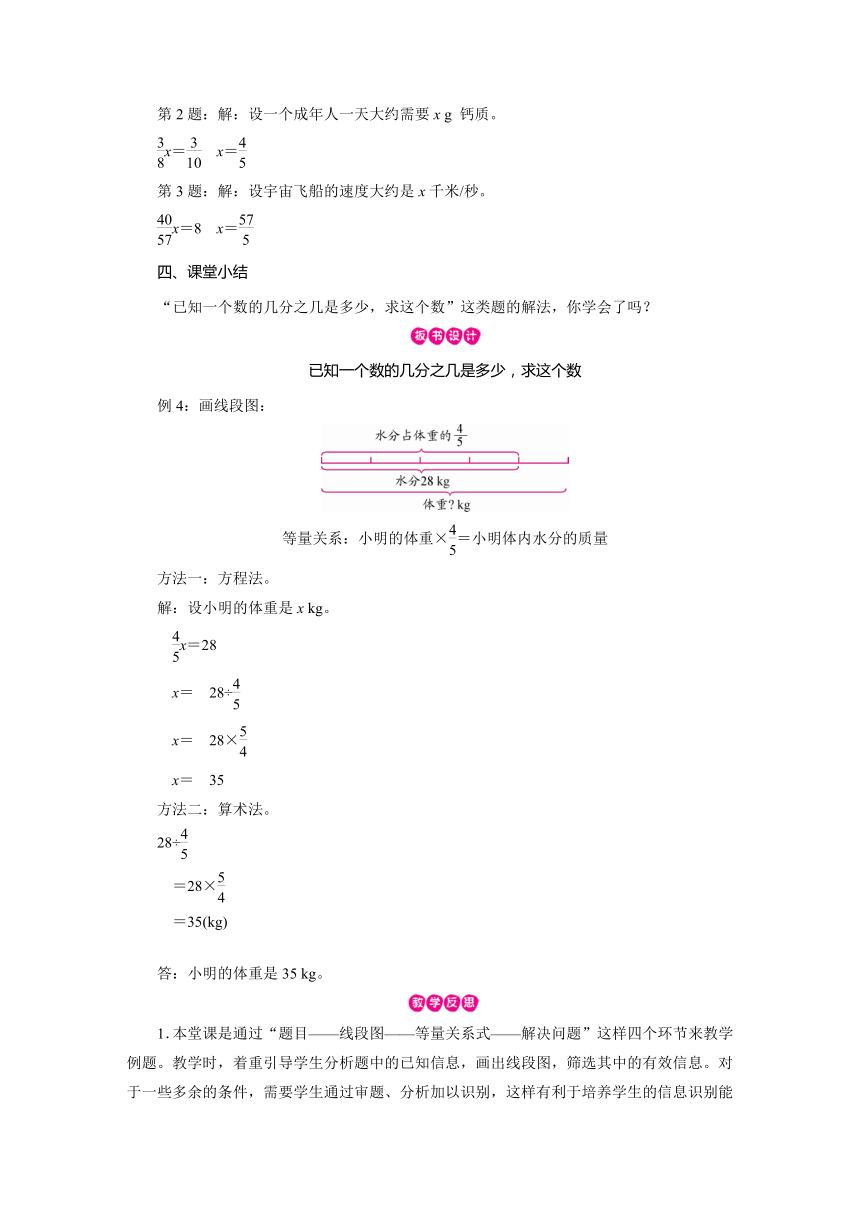

例4:画线段图:

等量关系:小明的体重×=小明体内水分的质量

方法一:方程法。

解:设小明的体重是x

kg。

x=28

x=

28÷

x=

28×

x=

35

答:小明的体重是35

kg。

1.本堂课是通过“题目——线段图——等量关系式——解决问题”这样四个环节来教学例题。教学时,着重引导学生分析题中的已知信息,画出线段图,筛选其中的有效信息。对于一些多余的条件,需要学生通过审题、分析加以识别,这样有利于培养学生的信息识别能力。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】图书室有文艺书120本,科技书的本数是文艺书的,又是故事书的,故事书有多少本?

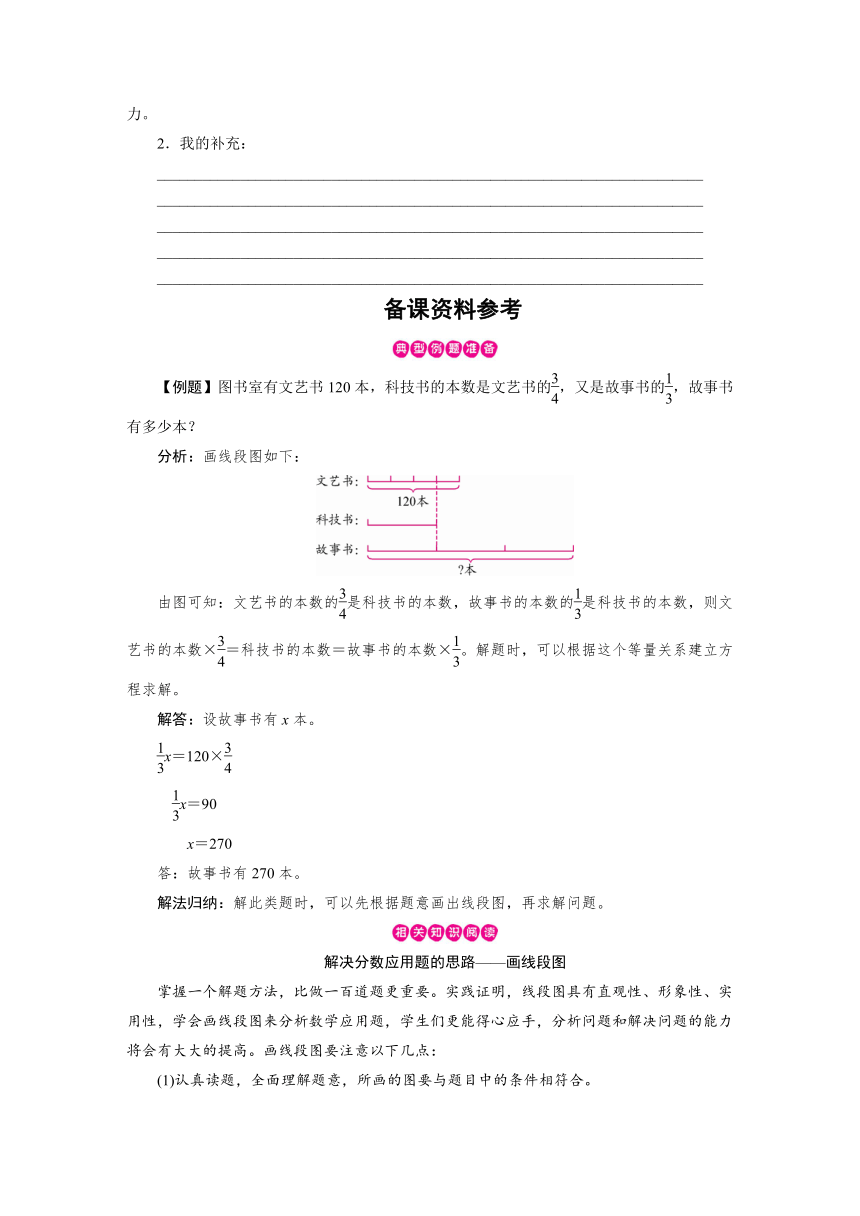

分析:画线段图如下:

由图可知:文艺书的本数的是科技书的本数,故事书的本数的是科技书的本数,则文艺书的本数×=科技书的本数=故事书的本数×。解题时,可以根据这个等量关系建立方程求解。

解答:设故事书有x本。

x=120×

x=90

x=270

答:故事书有270本。

解法归纳:解此类题时,可以先根据题意画出线段图,再求解问题。

解决分数应用题的思路——画线段图

掌握一个解题方法,比做一百道题更重要。实践证明,线段图具有直观性、形象性、实用性,学会画线段图来分析数学应用题,学生们更能得心应手,分析问题和解决问题的能力将会有大大的提高。画线段图要注意以下几点:

(1)认真读题,全面理解题意,所画的图要与题目中的条件相符合。

(2)图中线段的长短要和数值的大小基本一致,不要出现长的线段标出小的数据,而短的线段标出大的数据。图要尽量画得美观、大方、合理。

(3)要按照题目的叙述顺序,在图上标明条件。对于双线段并列图和多线段并列图,一定要分清先画和后画的顺序,要找准时间的对应关系,明确所求的问题。

第2课时

已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数

课时目标导航

一、教学内容

已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数。(教材第38页例5)

二、教学目标

1.使学生在理解分数除法意义及掌握分数除法应用题解题思路的基础上,掌握“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”的稍复杂分数除法应用题的解题思路和方法,能比较熟练地解答一些简单的实际问题。

2.进一步培养并提高学生的分析、判断、探索能力及初步的逻辑思维能力。

三、重点难点

重点:能够正确分析数量关系,并列式解答。

难点:掌握“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”一类应用题的解题思路和方法。

四、教学准备

教师准备:课件。

学生准备:直尺。

一、复习引入

(课件出示题目)

1.根据题意,看图填空。

苹果有x

kg,西瓜的质量比苹果轻。

西瓜比苹果轻( )kg,西瓜重( )kg。

点名学生回答,并指出应把什么看作单位“1”。

2.小明的体重是35

kg,爸爸的体重比他的体重重,爸爸的体重是多少千克?

点名学生说出属于哪一类分数问题,并说出数量关系式。

3.引出新课。

师:我们已经学习了分数乘法中“求比一个数多(少)几分之几的数是多少”问题的解决方法,今天我们来学习分数除法中与这类问题相关的问题。(板书课题:已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数)

二、学习新课

1.教学教材第38页例5。

(课件出示教材第38页例5)

【阅读与理解】

(1)学生读题,获得信息。

(2)学生独立完成教材第38页“阅读与理解”部分填空。(集体订正)

【分析与解答】

(1)抓住关键句,弄清单位“1”。

师:要求爸爸的体重,应该抓住哪句话?

引导学生明确关键句:他(小明)的体重比爸爸的体重轻。

师:根据关键句,单位“1”是什么?是什么意思?

引导学生找出单位“1”,明白小明的体重比爸爸的体重轻,也就是说小明比爸爸轻的体重是爸爸体重的。

(2)画线段图。

师:应画几条线段来表示题中的已知条件?

引导学生理解因为爸爸的体重和小明的体重表示两个数量之间的关系,所以要画两条线段。

组织学生小组讨论,合作画出线段图。

点名学生汇报画法,老师根据学生的汇报,画线段图如下:

(3)分析数量关系。

师:观察线段图,小明的体重和爸爸的体重有怎样的等量关系呢?

组织学生小组交流,教师巡视指导。

学生汇报,根据学生的回答,板书:

①爸爸的体重×=小明的体重

②爸爸的体重-爸爸比小明重的部分=小明的体重

(4)解决问题。

师:单位“1”是未知的还是已知的?用什么方法解答?(点名学生回答)

引导学生说出用方程法解决问题。

学生尝试解答。(点名学生板演)

学生完成后,教师讲解,点评学生板演情况,并板书规范解答。

解:设小明爸爸的体重是x

kg。

①x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

②x-x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

师:根据等量关系①,你还有其他解决方法吗?

引导学生发现可用算术法解答。

点名学生回答,根据学生的回答,板书:

35÷=75(kg)

【回顾与反思】

师:如何验证小明的体重是否比爸爸轻?

引导学生将小明的体重比爸爸轻的部分与爸爸的体重作比较。

2.归纳总结。

教师小结:这是“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”一类的问题。首先先弄清单位“1”,然后用解方程或算术法解答。(课件出示解题方法)

(1)方程法:找出单位“1”,设单位“1”的量为x→找出题中的等量关系→列出方程解答。

(2)算术法:找出单位“1”→计算出已知量占单位“1”的几分之几→列出除法算式解答。

三、巩固反馈

1.完成教材第40页“练习八”第6题。(先说一说属于哪一类题,再解答)

(3000+2500)×=2200(元)

2.完成教材第40页“练习八”第7题。(引导学生画线段图,写出数量关系,再解答)

解:设这本课外读物一共有x页。

x-x=35 x=49

四、课堂小结

解决稍复杂的分数除法实际问题需要注意哪些问题?

已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数

例5:画线段图:

等量关系:①爸爸的体重×=小明的体重

②爸爸的体重-爸爸比小明重的部分=小明的体重

(1)方程法:

解:设小明爸爸的体重是x

kg。

①x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

②x-x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

(2)算术法: 35÷=75(kg)

(3)检验: (75-35)÷75=

答:小明爸爸的体重是75

kg。

1.在解决问题时,通过线段图,鼓励学生从多角度考虑,得到了不同的数量关系式,因而得到不同的解决方案。这样做拓展了学生思维,引导学生多角度地分析问题,从而在解决问题的过程中培养学生的探究能力,提高其解决问题的能力。同时,也让学生认识到列方程解决问题的重要性。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一件衣服,先提价,再降价后是99元。这件衣服的原价是多少?

分析:把原价看成单位“1”。先提价,则提价后的价格是原价的1+,再降价,则降价后是原价的1+×1-,即99元是原价的1+×1-。

解答:解:设这件衣服的原价是x元。

1+×1-x=99

x=99

x=100

答:这件衣服的原价是100元。

解法归纳:解决商品的价格问题,关键是把原价看成单位“1”,根据价格变化的占比求出最终的价格是原价的几分之几。

解答分数应用题常见的方法

分数应用题是小学数学应用的重要组成部分,分数应用题的数量关系比较复杂,分析起来比较困难。下面介绍几种常用的方法。

1.变率法。题目中几个分率的单位“1”不相同,可先统一单位“1”的量,然后变换分率,寻找已知数量关系,最终解决问题。

2.常量法。题目中有的数量前后都发生了变化,而有的数量不变,这是常量,解决时可把常量看作单位“1”。

3.联系法。某些题目中几个数量都与一个数量有关系,把这个数量作为“桥梁”,解题思路就顺畅了。

4.转换法。将复杂问题中的某些条件进行转化,变成简单的问题,化繁为简,从而解决问题。

第3课时 练习课

课时目标导航

一、教学内容

解决问题的练习课。(教材第39~40页练习八第4、8~10题)

二、教学目标

1.复习“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”两类分数除法应用题,使学生熟练掌握这两类问题的解决方法。

2.提高学生解决实际问题的能力。

三、重点难点

重难点:熟练掌握这两类分数除法应用题的解题思路和方法。

一、基础练习

1.只列式,不计算。(课件出示题目)

(1)一条公路,已经修了300

m,是全长的。这条公路全长多少米?

(2)一条公路,已经修了300

m,比全长少。这条公路全长多少米?

点名学生回答,并说一说分别属于什么类型的应用题?

2.师:这两类应用题的单位“1”是已知的还是未知的?可以用什么方法解答?

引导学生回顾这两类应用题的解题思路和方法。

二、指导练习

(一)已知一个数的几分之几是多少,求这个数

教学教材第39页练习八第4题。

(1)学生读题,理解题意,明确应用题类型。

(2)师:第(1)题和第(2)题分别把什么看作单位“1”?

学生独立思考,点名学生回答。

(3)引导学生分析题中的数量关系。

(4)学生独立列式计算,点名两名学生板演,集体订正。

(5)师生共同归纳方法。

教师小结:已知一个数的几分之几是多少,求这个数,我们可以用方程法和算术法解答。(板书下列方法)

方程法:设单位“1”的量为x。x×比较量占单位“1”的几分之几=比较量。

算术法:比较量÷比较量占单位“1”的几分之几(=单位“1”的量)。

(二)已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数

1.教学教材第40页练习八第8题。

(1)学生读题,理解题意,明确应用题类型。

(2)引导学生画线段图分析数量关系。

(3)学生独立列式计算,点名两名学生板演(分别用方程法和算术法),集体订正。

(4)师生共同归纳方法。

教师小结:已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数,我们仍可用方程法和算术法解答。(板书下列方法)

方程法:设单位“1”的量为x。

①x×(1±比较量比单位“1”多(少)的几分之几)=比较量。

②x±x×比较量比单位“1”多(少)的几分之几=比较量。

算术法:比较量÷(1±比较量比单位“1”多(少)的几分之几)(=单位“1”的量)。

2.教学教材第40页练习八第9题。

(1)学生独立完成,两人一组互相订正,并说一说解题思路,互相纠正。(教师巡视指导)

(2)引导学生比较第8题和第9题,说一说两道题的异同之处。

(三)综合运用

教学教材第40页练习八第10题。

(1)分四组解决问题,先明确问题类型,再列出数量关系,最后解答。

(2)各小组汇报结果,教师点评。

三、巩固练习

(课件出示题目)

1.判断:白兔的只数是灰兔只数的,单位“1”是灰兔的只数,数量关系式:灰兔的只数×=白兔的只数。(?)

2.水果店里有苹果36

kg,占水果总质量的。水果店共有水果多少千克?

(方程法)解:设水果店共有水果x

kg。

x=36 x=120

(算术法)36÷=120(kg)

3.淘淘家七月份的水费是120元,比六月份增加了。淘淘家六月份的水费是多少元?

(方程法)解:设淘淘家六月份的水费是x元。

1+x=120 x=90

(算术法)120÷1+=90(元)

四、课堂小结

你有哪些收获?还有什么不明白的地方?

练习课

1.本课时是对“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”两类应用题的复习巩固。因为在接下来的教学中,学生还会学到这两类问题,所以及时对已学的类型进行巩固练习就显得很重要,一方面加深学生的理解和记忆,另一方面防止学生因学得过多而混淆。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一本漫画书,豆豆第一天看了全书的,第二天看了剩下的,还剩40页没看。这本漫画书一共有多少页?

分析:将全书的总页数看作单位“1”,根据条件列表如下。

第一天

第二天

看的页数

全书的

全书的1-×

剩下的页数

全书的1-

全书的1-×1-

根据上表可以得出以下两个等量关系,据此列方程求解。

(1)全书总页数×第二天看完后剩下的页数占全书总页数的分率=剩下的页数。

(2)全书总页数-第一天看的页数-第二天看的页数=剩下的页数。

解答:解:设这本漫画书一共有x页。

1-×1-x=40

x=160

或x-x-1-×x=40

x=160

答:这本漫画书一共有160页。

解法归纳:解决此题的关键是找出题中的数量关系,然后列方程求解。

王爷分饼

古时候,一位王爷去山上看望习武的儿子。兄弟几个见父王来了,立刻围了上来。王爷说:“孩子们,父王今天带来了你们最喜欢吃的大饼。”说着取出一个大饼平均分成了两份,给了老大一块。嘴馋的老二说:“父王,我想吃两块饼。”于是王爷把第二块饼平均分成了四份,给了老二两块。贪心的老三说:“父王,给我三块饼。”王爷又把第三块饼平均分成了六份,给了他三块。一向老实的大哥说:“父王,老四最小,应该给他六块。”老四听了非常高兴,觉得父王给他最多。你们觉得谁最多呢?

第4课时 已知两个数的和(差)及这两个数的

倍数关系,求这两个数

课时目标导航

一、教学内容

已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数。(教材第41~42页例6)

二、教学目标

1.掌握用方程解决“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”的实际问题。

2.学会从不同的角度分析题中的数量关系,体会解法的多样性。

3.在解决实际问题的过程中,体会转化的思想,提高分析问题和解决问题的能力。

三、重点难点

重点:用方程解决“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”的实际问题。

难点:确定单位“1”,理清题中的数量关系,利用题中的等量关系正确列出方程。

一、复习引入

1.根据题意先写出数量关系式,再列出方程。(课件出示题目)

(1)一袋面粉的重15千克。这袋面粉重多少千克?

(2)一辆汽车每小时行60千米,是火车速度的。火车的速度是多少?

点名学生回答,集体订正。

2.引出新课。

师:我们已经学习了分数除法应用题的两种类型,今天我们接着学习第三种。(板书课题:已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数)

二、学习新课

1.教学教材第41~42页例6。

(课件出示教材第41~42页例6)

【阅读与理解】

师:请同学们认真读题,找出已知条件和所求问题。

学生独立思考,教师点名学生回答。

【分析与解答】

(1)理解题中存在的等量关系。

师:怎样理解“下半场得分只有上半场的一半”?

组织学生小组讨论,理解语句的意思。

小组汇报讨论结果,根据学生回答归纳并板书:

①下半场得分=上半场得分×。

②上半场得分是下半场得分的2倍。

师:上、下半场得分之间还有什么关系?

引导学生说出:上半场得分+下半场得分=全场得分。

(2)解决问题。

师:根据找出的等量关系,试着解答一下。

教师巡视,并指导有困难的学生。

点名学生回答,根据学生的回答,板书:

(方法一)解:设上半场得x分。

x+x=42

x=

42

x=

42

x=

42÷

x=

42×

x=

28

28×=14(分)

(方法二)解:设下半场得x分。

2x+x=42

3x=

42

x=

42÷3

x=

14

42-14=28(分)

(3)拓展。

师:你们还有其他的解法吗?

组织学生小组讨论。

小组汇报,根据回答,板书:

①42÷1+=28(分)

28×=14(分)

②42÷(2+1)=14(分)

14×2=28(分)

【回顾与反思】

师:这道题目我们的解答是否正确呢?如何检验呢?

引导学生从“上、下半场得分之和是否等于全场得分”和“下半场得分是否是上半场的一半”两方面进行检验。

三、巩固反馈

完成教材第44页“练习九”第1、2题。(点名学生板演,并说出等量关系)

第1题:解:设下半年的产量是x万台,则上半年的产量是x万台。

x+x=108 x=60

上半年的产量:60×=48(万台)或108-60=48(万台)

第2题:解:设上衣的价钱是x元,则裤子的价钱是x元。

x+x=300 x=180

裤子的价钱:180×=120(元)或300-180=120(元)

四、课堂小结

如何找“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”这类问题的等量关系?

已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数

例6:

①下半场得分=上半场得分×

解:设上半场得x分。

x+x=42

x=

42

x=

42

x=

42÷

x=

42×

x=

28

28×=14(分)

算术法:

①42÷1+=28(分)

28×=14(分)

②上半场得分是下半场的2倍

解:设下半场得x分。

2x+x=42

3x=

42

x=

42÷3

x=

14

42-14=28(分)

②42÷(2+1)=14(分)

14×2=28(分)

答:上半场得28分,下半场得14分。

1.教材借助参加课外活动的场景,为学生创设问题情境,鼓励学生用方程解决这类分数除法问题。因此教学时,应充分利用这幅情境图,让学生大胆地提出问题,鼓励学生独立解决问题。反馈时,学生会出现多种解决问题的策略,教师要适时引导,鼓励学生用方程解决此类问题。教学过程中要注意以下两点:

(1)强调解决问题方法的多样性,鼓励学生用多种方法解决问题。

(2)准确找出问题中的等量关系仍是一个难点,要加强引导。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一个两位数,已知它的十位数字是个位数字的,如果把这个两位数的十位数字与个位数字调换位置,那么所得的新数比原数大27,这个两位数是多少?

分析:根据“十位数字是个位数字的”,可知十位数字=个位数字×。设这个两位数个位数字是x,则十位数字为x,这个两位数是x×10+x,交换十位数字与个位数字的位置后,新数是10x+x。根据“所得的新数比原数大27”列方程解答。

解答:解:设这个两位数个位数字是x。

10x+x-x×10+x=27

x=5

十位数字:5×=2

答:这个两位数是25。

解法归纳:一个非整十数的两位数,十位上的数是a,个位上的数是b,则这个两位数是(10a+b);若交换十位和个位上的数,则这个两位数就变成了(10b+a)。

和倍问题、和差问题和差倍问题

1.和倍问题。

已知大、小两个数的和以及它们之间的倍数关系,求大、小两个数的应用题。等量关系如下:

(1)和÷(倍数+1)=较小数(1倍数)

(2)较小数×倍数=较大数(几倍数)

(3)和-较小数=较大数

2.和差问题。

已知大、小两个数的和与这两个数的差,求大、小两个数的应用题。等量关系如下:

(1)①(和+差)÷2=较大数

②和-较大数=较小数

③较大数-差=较小数

(2)①(和-差)÷2=较小数

②和-较小数=较大数

③较小数+差=较大数

3.差倍问题。

已知大、小两个数的差以及它们之间的倍数关系,求大、小两个数的应用题。等量关系如下:

(1)差÷(倍数-1)=较小数(1倍数)

(2)较小数×倍数=较大数(几倍数)

(3)较小数+差=较大数

第5课时 分数除法在工程问题中的应用

课时目标导航

一、教学内容

分数除法在工程问题中的应用。(教材第42~43页例7)

二、教学目标

1.结合具体情境,理解工程问题的特征。

2.掌握工程问题的解题方法,并能正确解答。

3.在学习过程中,体会知识间的内在联系,提高分析问题和解决问题的能力。

三、重点难点

重点:理解工程问题中的数量关系及解题方法。

难点:用单位“1”表示工作总量,理解工作效率所表示的含义。

一、复习引入

1.修一条长1400

m的道路,第一小队每天能修150

m,第二小队每天能修200

m。如果两队合修,几天能修完?(课件出示题目)

学生独立完成后,点名学生回答。

师:你是根据什么数量关系列式的?

根据学生的回答,板书:

工作总量÷工作效率=工作时间。

2.引出新课。

师:有这种数量关系(指着数量关系)的问题就是工程问题,今天我们继续学习分数中的工程问题。(板书课题:分数除法在工程问题中的应用)

二、学习新课

1.教学教材第42~43页例7。

(课件出示教材第42~43页例7)

【阅读与理解】

(1)学生读题,理解题意。

(2)师:我们知道什么?要求的是什么?(点名学生回答)

引导学生明确已知条件和问题。

(3)师:要求合修时间,需要知道什么?

引导学生根据数量关系说出需要知道工作总量和工作效率。

【分析与解答】

(1)探究解题方法。

师:这里的工作总量,也就是公路全长并没有告诉我们。我们可以怎样解决?

引导学生理解可以假设公路的长度解决问题。

(2)探究具体长度的合修天数。

①师:很好。我们可以假设知道这条道路有多长,然后根据假设的长度求出两队每天能修多少米,再进行计算。那你们说假设这条道路有多长?

注意引导学生用m或

km作单位。

点名学生回答,根据学生回答,板书:

假设全长18

km、900

m、240

m等。

②师:用这三种长度进行计算看看,完成填空,最后列出综合算式。(课件出示教材第43页填空)

点名学生回答,根据回答,板书:

18÷(18÷12+18÷18)=7(天)

0.9÷(0.9÷12+0.9÷18)=7(天)

0.24÷(0.24÷12+0.24÷18)=7(天)

(3)探究单位“1”长度的合修天数。

①师:还可以假设长度是多少?

引导学生将道路看作单位“1”,将长度假设为1。

师:如果假设长度是1,那么两队每天修路的长度应该如何表示呢?

学生思考后汇报:两队每天修路的长度分别是和。

②师:按照刚才的方法,列综合算式计算一下。

③点名学生回答,根据回答,板书:

1÷

=1÷

=7(天)

【回顾与反思】

(1)回顾。

师:怎样知道我们的解决方法和结果是正确的呢?

引导学生根据工程问题的数量关系进行检验。

(2)反思。

师:我们假设的道路长度不同,但合修天数怎么样?学生齐答:都是7天

师:在道路长度发生变化的时候,哪些量在变,哪些量没有变?

引导学生发现两个队每天修的占全长的几分之几没有变,所以合修时间相同。(用前面的数据验证)

教师小结:两个队单独修的时间一定,无论假设道路长度是多少,两个队每天修的始终占全长的和,也就是他们每天修这条路的几分之几不会变。

师:比较这几种解法,哪种更简便?

引导学生发现将道路设为单位“1”,用分数的方法来计算比较简便。

2.归纳总结。

师:思考刚才解决的工程问题,有什么特点?可以怎么解决?

组织学生讨论,交流汇报。

教师总结:在解决工程问题时,我们一般把工作总量看作单位“1”,用单位时间内完成的工作总量的几分之几表示工作效率,然后再利用“工作总量÷工作效率=工作时间”进行计算。(课件出示总结)

三、巩固反馈

1.完成教材第43页“做一做”。(学生独立完成,集体订正)

1÷=2(次)

2.完成教材第45页“练习九”第6题。(点名学生板演)

1÷=12(天)

四、课堂小结

通过这节课的探索,你有什么收获?

分数除法在工程问题中的应用

工作总量÷工作效率=工作时间

假设全长为1:

1÷+

=1÷

=7(天)

答:如果两队合修,7天可以修完。

1.完整呈现解决问题的过程。

对于六年级的学生,出现信息,可以大胆放手,让他们自己找信息,找问题。然后出示问题,让学生思考解决方法,在学生思考解决方法,说一说的过程中适当引导,寻找到解决的方法,自己动手解决问题。最后,让学生再一次回顾解题的过程。从分析和思考中,归纳或感悟解决数学问题的方法。

2.不足之处。

多让孩子体验失败。在让学生动手解一解之前,我引导学生假设了较为方便的数据。这样的“越俎代庖”实际上会滋长孩子懒惰的学习习惯。不妨就先放手,让学生自己假设数据进行解题,然后再择优选择数据,说理由,会让学生的印象更深刻。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】某工程,甲、乙合做1天可完成全工程的,如果这项工程由甲队单独做2天,再由乙队单独做3天,能完成全工程的。甲、乙两队单独完成这项工程各需多少天?

分析:根据“这项工程由甲队单独做2天,再由乙队单独做3天,能完成全工程的”,把看作甲、乙合做2天再由乙单独做1天的工作量,先求出甲、乙合做2天的工作量,进而求出乙单独做1天的工作量,求出乙队单独完成这项工程需要的时间,最后求出甲单独完成这项工程需要的时间。

解答:乙的工作效率:-×2=

乙单独做需要:1÷=8(天)

甲的工作效率:-=

甲单独做需要:1÷=12(天)

答:甲队单独完成这项工程需要12天,乙队单独完成这项工程需要8天。

工程问题

工程问题,本质上是运用分数的意义解决问题,即用对应分率表示工作总量与工作效率,这种方法可称作是一种“工程习惯”。

解决工程问题的关键是把一项工程看作单位“1”,运用公式:工作效率×工作时间=工作总量,表示出各个工程队或组合在同一标准和单位下的工作效率。

1.基本数量关系。

工作效率×工作时间=工作总量

工作效率=工作总量÷工作时间

工作时间=工作总量÷工作效率

2.基本特点。

设工作总量为“1”,工作效率=。

3.基本方法。

算术法、比例法、方程法。

4.基本思想

分做合想、合做分想。

5.表现形式。

修路筑桥、开挖河渠等。

第6课时 练习课

课时目标导航

一、教学内容

解决问题的练习课。(教材第44~45页练习九第3、4、7、8题)

二、教学目标

1.复习“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”“分数除法在工程问题中的应用”两类分数除法应用题,使学生熟练掌握这两类问题的解决方法。

2.提高学生解决实际问题的能力。

三、重点难点

重难点:熟练掌握这两类分数除法应用题的解题思路和方法。

一、基础练习

只列式,不计算。(课件出示题目)

(1)一条公路全长900

m,已修的米数是剩下的。已修的、剩下的各有多少米?

(2)修一条公路,甲队单独修要4天,乙队单独修要5天。两队合作,需要修多少天?

点名学生回答,并说一说分别属于什么类型的应用题。

二、指导练习

(一)已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数

1.教学教材第44页练习九第3题。

(1)学生读题,理解题意,明确应用题类型。

(2)师:解决这类题有哪些方法?

引导学生回顾用方程法和算术法解决。

(3)引导学生分析题中的数量关系。

(4)学生独立列式计算,点名学生板演,集体订正。

(5)师生共同归纳方法。

2.教学教材第44页练习九第4题。

学生独立完成,两人一组相互订正,最后集体订正。

(二)分数除法在工程问题中的应用

1.教学教材第45页练习九第7题。

(1)学生读题,理解题意。

(2)师:这是什么类型的问题?

引导学生说出是行程问题中的相遇问题。

师:这类问题有什么数量关系?

引导学生说出总路程÷速度和=相遇时间。(板书数量关系)

师:总路程知道吗?

引导学生发现也可设全程为单位“1”来解决问题。

(3)学生独立列式计算。

(4)点名学生回答,根据回答,板书:

1÷+

=1÷

=(时)

(5)教师小结:类似这样的行程问题也可按照解决工程问题的方法求解。

2.教学教材第45页练习九第8题。

点名学生板演,其余学生独立完成,最后集体订正。

三、巩固练习

1.完成教材第45页“练习九”第5题。(学生独立完成,教师订正)

解:设白昼是x小时,则黑夜是x小时。

x+x=24 x=15

×15=9(时)

2.教学教材第45页“练习九”第9题。(学生独立完成,两人一组相互订正)

1÷+=(天)

<5,5天能种完。

3.一项工作,甲单独做要10天完成,乙单独做要15天完成。甲、乙合做几天可以完成这项工作的?(课件出示题目)

÷+=(天)

四、课堂小结

你有哪些收获?还有什么不明白的地方?

练习课

第7题:总路程÷速度和=相遇时间

1÷+

=1÷

=(时)

1.发挥学生的主观能动性。

练习过程中,尽量放手让学生去想、去做、去评。若有疑问,则与同桌或在小组内自由讨论交流,最后集体订正。

2.重视学生的情感体验。

学生在思考、交流的过程时,一直处于问题的解决过程中。在这个过程中,教师应让学生不断积极主动地表现自我,也鼓励学习较弱的学生勇于提出问题,同时用积极的言语对他们的思路给予肯定,使学生有很好的情感体验。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一项工程,甲单独做要20天完成,乙单独做要12天完成。这项工程先由甲做了若干天,然后由乙接着做完,从开始到做完共用了14天。甲做了多少天?

分析:可以用假设法解题,假设这14天都由乙做。因为甲、乙的工作效率不同,所以得出的工作总量与原工作总量不同,用工作总量之间的差除以甲、乙的工作效率差,即可求得甲做的天数。

解答:假设14天都由乙做。

乙多做的工作总量:×14-1=-1=

乙每天多做的工作量:-=

甲做的天数:÷=5(天)

答:甲做了5天。

解法归纳:用假设法解决此题,关键是找出假设后多出的工作总量。

第1课时 已知一个数的几分之几是多少,求这个数

课时目标导航

一、教学内容

已知一个数的几分之几是多少,求这个数。(教材第37页例4)

二、教学目标

1.使学生掌握“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”的应用题的解答方法,能熟练地列方程解答这类应用题。

2.进一步培养学生自主探索问题、解决问题的能力,提高解答应用题的能力。

三、重点难点

重点:找准单位“1”的量,会分析题中的数量关系。

难点:掌握“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”一类应用题的解题思路和方法。

四、教学准备

教师准备:课件。

学生准备:直尺。

一、复习引入

(课件出示题目)

1.下面各题中应该把哪个量看作单位“1”?

(1)小军的体重是爸爸体重的。

(2)故事书的本数占图书总数的。

(3)棉田的面积占全村耕地面积的。

点名学生回答,并说一说等量关系。

2.小明的体重是35

kg,体内的水分约占体重的,小明体内的水分约是多少千克?

(1)读题,找出单位“1”,引导学生说出:小明体内水分的质量=小明的体重×。

(2)点名学生口头列式计算,并说一说属于哪一类问题。

引导学生说出是求一个数的几分之几是多少的问题。

3.引出新课。

师:分数乘法应用题的结构特征及解法我们已经掌握了,今天我们就来学习解决分数除法应用题。(板书课题:已知一个数的几分之几是多少,求这个数)

二、学习新课

1.教学教材第37页例4。

(课件出示教材第37页例4)

【阅读与理解】

(1)学生读题,获得信息。

组织学生小组讨论、汇报。

(2)学生独立完成教材第34页“阅读与理解”部分填空。(集体订正)

【分析与解答】

(1)确定单位“1”。

师:根据“阅读与理解”的信息,要求小明的体重,应把什么看作单位“1”?

引导学生根据信息说出应把“小明的体重”看作单位“1”。

(2)画线段图,分析数量关系。

①师:先画一条线段表示“小明的体重”,即单位“1”(边说边画),怎样表示与小明体重有关的“水分占体重的”“28

kg”呢?动手画一画。(点名学生板演)

教师巡视,提示学生思考应将单位“1”平均分成几份?又应取其中的几份?

②教师完善线段图。

引导学生得出:小明体重的是28

kg。

③师:根据分数乘法问题,可以列出怎样的关系式?

学生小组讨论,点名学生汇报,根据回答,板书:

小明的体重×=小明体内水分的质量。

(3)解决问题。

①师:这道题的单位“1”是已知的还是未知的?怎样求?

引导学生根据数量关系式,将未知的单位“1”设为x,列方程来解决问题。

②学生试做。(教师巡视)

点名学生回答,根据回答,板书:

方法一:方程法。

解:设小明的体重是x

kg。

x=28

x=

28÷

x=

28×

x=

35

③启发学生用算术法解决问题。

师:根据数量关系式“小明的体重×=小明体内水分的质量”,还可以怎样解决?

引导学生用除法计算。(点名学生回答)

根据回答,板书:

方法二:算术法。

28÷=28×=35(kg)

【回顾与反思】

师:怎样检验小明体内水分的质量是否等于28

kg?

引导学生通过计算35×是否等于28

kg进行检验。

师:成人的信息与问题有关系吗?

引导学生得出:成人的信息与问题没有关系。

2.归纳总结。

师:解决“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”这类问题,可采用什么方法?

组织学生小组讨论,点名小组汇报。

教师小结:解决这类问题,可用方程法顺着数量关系列方程解答,还可以根据数量关系直接列出除法算式解答。(课件出示解题方法)

(1)方程法:找出单位“1”,设单位“1”的量为x→找出题中的数量关系式→列出方程解答。

(2)算术法:找出单位“1”→找出已知量和已知量占单位“1”的几分之几→列出除法算式解答。

三、巩固反馈

完成教材第39页“练习八”第1~3题。(点名3名学生板演,其余独立完成)

第1题:解:设南北相距x

km。

x=5200 x=5500

第2题:解:设一个成年人一天大约需要x

g

钙质。

x= x=

第3题:解:设宇宙飞船的速度大约是x千米/秒。

x=8 x=

四、课堂小结

“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”这类题的解法,你学会了吗?

已知一个数的几分之几是多少,求这个数

例4:画线段图:

等量关系:小明的体重×=小明体内水分的质量

方法一:方程法。

解:设小明的体重是x

kg。

x=28

x=

28÷

x=

28×

x=

35

答:小明的体重是35

kg。

1.本堂课是通过“题目——线段图——等量关系式——解决问题”这样四个环节来教学例题。教学时,着重引导学生分析题中的已知信息,画出线段图,筛选其中的有效信息。对于一些多余的条件,需要学生通过审题、分析加以识别,这样有利于培养学生的信息识别能力。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】图书室有文艺书120本,科技书的本数是文艺书的,又是故事书的,故事书有多少本?

分析:画线段图如下:

由图可知:文艺书的本数的是科技书的本数,故事书的本数的是科技书的本数,则文艺书的本数×=科技书的本数=故事书的本数×。解题时,可以根据这个等量关系建立方程求解。

解答:设故事书有x本。

x=120×

x=90

x=270

答:故事书有270本。

解法归纳:解此类题时,可以先根据题意画出线段图,再求解问题。

解决分数应用题的思路——画线段图

掌握一个解题方法,比做一百道题更重要。实践证明,线段图具有直观性、形象性、实用性,学会画线段图来分析数学应用题,学生们更能得心应手,分析问题和解决问题的能力将会有大大的提高。画线段图要注意以下几点:

(1)认真读题,全面理解题意,所画的图要与题目中的条件相符合。

(2)图中线段的长短要和数值的大小基本一致,不要出现长的线段标出小的数据,而短的线段标出大的数据。图要尽量画得美观、大方、合理。

(3)要按照题目的叙述顺序,在图上标明条件。对于双线段并列图和多线段并列图,一定要分清先画和后画的顺序,要找准时间的对应关系,明确所求的问题。

第2课时

已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数

课时目标导航

一、教学内容

已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数。(教材第38页例5)

二、教学目标

1.使学生在理解分数除法意义及掌握分数除法应用题解题思路的基础上,掌握“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”的稍复杂分数除法应用题的解题思路和方法,能比较熟练地解答一些简单的实际问题。

2.进一步培养并提高学生的分析、判断、探索能力及初步的逻辑思维能力。

三、重点难点

重点:能够正确分析数量关系,并列式解答。

难点:掌握“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”一类应用题的解题思路和方法。

四、教学准备

教师准备:课件。

学生准备:直尺。

一、复习引入

(课件出示题目)

1.根据题意,看图填空。

苹果有x

kg,西瓜的质量比苹果轻。

西瓜比苹果轻( )kg,西瓜重( )kg。

点名学生回答,并指出应把什么看作单位“1”。

2.小明的体重是35

kg,爸爸的体重比他的体重重,爸爸的体重是多少千克?

点名学生说出属于哪一类分数问题,并说出数量关系式。

3.引出新课。

师:我们已经学习了分数乘法中“求比一个数多(少)几分之几的数是多少”问题的解决方法,今天我们来学习分数除法中与这类问题相关的问题。(板书课题:已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数)

二、学习新课

1.教学教材第38页例5。

(课件出示教材第38页例5)

【阅读与理解】

(1)学生读题,获得信息。

(2)学生独立完成教材第38页“阅读与理解”部分填空。(集体订正)

【分析与解答】

(1)抓住关键句,弄清单位“1”。

师:要求爸爸的体重,应该抓住哪句话?

引导学生明确关键句:他(小明)的体重比爸爸的体重轻。

师:根据关键句,单位“1”是什么?是什么意思?

引导学生找出单位“1”,明白小明的体重比爸爸的体重轻,也就是说小明比爸爸轻的体重是爸爸体重的。

(2)画线段图。

师:应画几条线段来表示题中的已知条件?

引导学生理解因为爸爸的体重和小明的体重表示两个数量之间的关系,所以要画两条线段。

组织学生小组讨论,合作画出线段图。

点名学生汇报画法,老师根据学生的汇报,画线段图如下:

(3)分析数量关系。

师:观察线段图,小明的体重和爸爸的体重有怎样的等量关系呢?

组织学生小组交流,教师巡视指导。

学生汇报,根据学生的回答,板书:

①爸爸的体重×=小明的体重

②爸爸的体重-爸爸比小明重的部分=小明的体重

(4)解决问题。

师:单位“1”是未知的还是已知的?用什么方法解答?(点名学生回答)

引导学生说出用方程法解决问题。

学生尝试解答。(点名学生板演)

学生完成后,教师讲解,点评学生板演情况,并板书规范解答。

解:设小明爸爸的体重是x

kg。

①x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

②x-x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

师:根据等量关系①,你还有其他解决方法吗?

引导学生发现可用算术法解答。

点名学生回答,根据学生的回答,板书:

35÷=75(kg)

【回顾与反思】

师:如何验证小明的体重是否比爸爸轻?

引导学生将小明的体重比爸爸轻的部分与爸爸的体重作比较。

2.归纳总结。

教师小结:这是“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”一类的问题。首先先弄清单位“1”,然后用解方程或算术法解答。(课件出示解题方法)

(1)方程法:找出单位“1”,设单位“1”的量为x→找出题中的等量关系→列出方程解答。

(2)算术法:找出单位“1”→计算出已知量占单位“1”的几分之几→列出除法算式解答。

三、巩固反馈

1.完成教材第40页“练习八”第6题。(先说一说属于哪一类题,再解答)

(3000+2500)×=2200(元)

2.完成教材第40页“练习八”第7题。(引导学生画线段图,写出数量关系,再解答)

解:设这本课外读物一共有x页。

x-x=35 x=49

四、课堂小结

解决稍复杂的分数除法实际问题需要注意哪些问题?

已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数

例5:画线段图:

等量关系:①爸爸的体重×=小明的体重

②爸爸的体重-爸爸比小明重的部分=小明的体重

(1)方程法:

解:设小明爸爸的体重是x

kg。

①x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

②x-x=35

x=

35

x=

35×

x=

75

(2)算术法: 35÷=75(kg)

(3)检验: (75-35)÷75=

答:小明爸爸的体重是75

kg。

1.在解决问题时,通过线段图,鼓励学生从多角度考虑,得到了不同的数量关系式,因而得到不同的解决方案。这样做拓展了学生思维,引导学生多角度地分析问题,从而在解决问题的过程中培养学生的探究能力,提高其解决问题的能力。同时,也让学生认识到列方程解决问题的重要性。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一件衣服,先提价,再降价后是99元。这件衣服的原价是多少?

分析:把原价看成单位“1”。先提价,则提价后的价格是原价的1+,再降价,则降价后是原价的1+×1-,即99元是原价的1+×1-。

解答:解:设这件衣服的原价是x元。

1+×1-x=99

x=99

x=100

答:这件衣服的原价是100元。

解法归纳:解决商品的价格问题,关键是把原价看成单位“1”,根据价格变化的占比求出最终的价格是原价的几分之几。

解答分数应用题常见的方法

分数应用题是小学数学应用的重要组成部分,分数应用题的数量关系比较复杂,分析起来比较困难。下面介绍几种常用的方法。

1.变率法。题目中几个分率的单位“1”不相同,可先统一单位“1”的量,然后变换分率,寻找已知数量关系,最终解决问题。

2.常量法。题目中有的数量前后都发生了变化,而有的数量不变,这是常量,解决时可把常量看作单位“1”。

3.联系法。某些题目中几个数量都与一个数量有关系,把这个数量作为“桥梁”,解题思路就顺畅了。

4.转换法。将复杂问题中的某些条件进行转化,变成简单的问题,化繁为简,从而解决问题。

第3课时 练习课

课时目标导航

一、教学内容

解决问题的练习课。(教材第39~40页练习八第4、8~10题)

二、教学目标

1.复习“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”两类分数除法应用题,使学生熟练掌握这两类问题的解决方法。

2.提高学生解决实际问题的能力。

三、重点难点

重难点:熟练掌握这两类分数除法应用题的解题思路和方法。

一、基础练习

1.只列式,不计算。(课件出示题目)

(1)一条公路,已经修了300

m,是全长的。这条公路全长多少米?

(2)一条公路,已经修了300

m,比全长少。这条公路全长多少米?

点名学生回答,并说一说分别属于什么类型的应用题?

2.师:这两类应用题的单位“1”是已知的还是未知的?可以用什么方法解答?

引导学生回顾这两类应用题的解题思路和方法。

二、指导练习

(一)已知一个数的几分之几是多少,求这个数

教学教材第39页练习八第4题。

(1)学生读题,理解题意,明确应用题类型。

(2)师:第(1)题和第(2)题分别把什么看作单位“1”?

学生独立思考,点名学生回答。

(3)引导学生分析题中的数量关系。

(4)学生独立列式计算,点名两名学生板演,集体订正。

(5)师生共同归纳方法。

教师小结:已知一个数的几分之几是多少,求这个数,我们可以用方程法和算术法解答。(板书下列方法)

方程法:设单位“1”的量为x。x×比较量占单位“1”的几分之几=比较量。

算术法:比较量÷比较量占单位“1”的几分之几(=单位“1”的量)。

(二)已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数

1.教学教材第40页练习八第8题。

(1)学生读题,理解题意,明确应用题类型。

(2)引导学生画线段图分析数量关系。

(3)学生独立列式计算,点名两名学生板演(分别用方程法和算术法),集体订正。

(4)师生共同归纳方法。

教师小结:已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数,我们仍可用方程法和算术法解答。(板书下列方法)

方程法:设单位“1”的量为x。

①x×(1±比较量比单位“1”多(少)的几分之几)=比较量。

②x±x×比较量比单位“1”多(少)的几分之几=比较量。

算术法:比较量÷(1±比较量比单位“1”多(少)的几分之几)(=单位“1”的量)。

2.教学教材第40页练习八第9题。

(1)学生独立完成,两人一组互相订正,并说一说解题思路,互相纠正。(教师巡视指导)

(2)引导学生比较第8题和第9题,说一说两道题的异同之处。

(三)综合运用

教学教材第40页练习八第10题。

(1)分四组解决问题,先明确问题类型,再列出数量关系,最后解答。

(2)各小组汇报结果,教师点评。

三、巩固练习

(课件出示题目)

1.判断:白兔的只数是灰兔只数的,单位“1”是灰兔的只数,数量关系式:灰兔的只数×=白兔的只数。(?)

2.水果店里有苹果36

kg,占水果总质量的。水果店共有水果多少千克?

(方程法)解:设水果店共有水果x

kg。

x=36 x=120

(算术法)36÷=120(kg)

3.淘淘家七月份的水费是120元,比六月份增加了。淘淘家六月份的水费是多少元?

(方程法)解:设淘淘家六月份的水费是x元。

1+x=120 x=90

(算术法)120÷1+=90(元)

四、课堂小结

你有哪些收获?还有什么不明白的地方?

练习课

1.本课时是对“已知一个数的几分之几是多少,求这个数”“已知比一个数多(少)几分之几的数是多少,求这个数”两类应用题的复习巩固。因为在接下来的教学中,学生还会学到这两类问题,所以及时对已学的类型进行巩固练习就显得很重要,一方面加深学生的理解和记忆,另一方面防止学生因学得过多而混淆。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一本漫画书,豆豆第一天看了全书的,第二天看了剩下的,还剩40页没看。这本漫画书一共有多少页?

分析:将全书的总页数看作单位“1”,根据条件列表如下。

第一天

第二天

看的页数

全书的

全书的1-×

剩下的页数

全书的1-

全书的1-×1-

根据上表可以得出以下两个等量关系,据此列方程求解。

(1)全书总页数×第二天看完后剩下的页数占全书总页数的分率=剩下的页数。

(2)全书总页数-第一天看的页数-第二天看的页数=剩下的页数。

解答:解:设这本漫画书一共有x页。

1-×1-x=40

x=160

或x-x-1-×x=40

x=160

答:这本漫画书一共有160页。

解法归纳:解决此题的关键是找出题中的数量关系,然后列方程求解。

王爷分饼

古时候,一位王爷去山上看望习武的儿子。兄弟几个见父王来了,立刻围了上来。王爷说:“孩子们,父王今天带来了你们最喜欢吃的大饼。”说着取出一个大饼平均分成了两份,给了老大一块。嘴馋的老二说:“父王,我想吃两块饼。”于是王爷把第二块饼平均分成了四份,给了老二两块。贪心的老三说:“父王,给我三块饼。”王爷又把第三块饼平均分成了六份,给了他三块。一向老实的大哥说:“父王,老四最小,应该给他六块。”老四听了非常高兴,觉得父王给他最多。你们觉得谁最多呢?

第4课时 已知两个数的和(差)及这两个数的

倍数关系,求这两个数

课时目标导航

一、教学内容

已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数。(教材第41~42页例6)

二、教学目标

1.掌握用方程解决“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”的实际问题。

2.学会从不同的角度分析题中的数量关系,体会解法的多样性。

3.在解决实际问题的过程中,体会转化的思想,提高分析问题和解决问题的能力。

三、重点难点

重点:用方程解决“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”的实际问题。

难点:确定单位“1”,理清题中的数量关系,利用题中的等量关系正确列出方程。

一、复习引入

1.根据题意先写出数量关系式,再列出方程。(课件出示题目)

(1)一袋面粉的重15千克。这袋面粉重多少千克?

(2)一辆汽车每小时行60千米,是火车速度的。火车的速度是多少?

点名学生回答,集体订正。

2.引出新课。

师:我们已经学习了分数除法应用题的两种类型,今天我们接着学习第三种。(板书课题:已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数)

二、学习新课

1.教学教材第41~42页例6。

(课件出示教材第41~42页例6)

【阅读与理解】

师:请同学们认真读题,找出已知条件和所求问题。

学生独立思考,教师点名学生回答。

【分析与解答】

(1)理解题中存在的等量关系。

师:怎样理解“下半场得分只有上半场的一半”?

组织学生小组讨论,理解语句的意思。

小组汇报讨论结果,根据学生回答归纳并板书:

①下半场得分=上半场得分×。

②上半场得分是下半场得分的2倍。

师:上、下半场得分之间还有什么关系?

引导学生说出:上半场得分+下半场得分=全场得分。

(2)解决问题。

师:根据找出的等量关系,试着解答一下。

教师巡视,并指导有困难的学生。

点名学生回答,根据学生的回答,板书:

(方法一)解:设上半场得x分。

x+x=42

x=

42

x=

42

x=

42÷

x=

42×

x=

28

28×=14(分)

(方法二)解:设下半场得x分。

2x+x=42

3x=

42

x=

42÷3

x=

14

42-14=28(分)

(3)拓展。

师:你们还有其他的解法吗?

组织学生小组讨论。

小组汇报,根据回答,板书:

①42÷1+=28(分)

28×=14(分)

②42÷(2+1)=14(分)

14×2=28(分)

【回顾与反思】

师:这道题目我们的解答是否正确呢?如何检验呢?

引导学生从“上、下半场得分之和是否等于全场得分”和“下半场得分是否是上半场的一半”两方面进行检验。

三、巩固反馈

完成教材第44页“练习九”第1、2题。(点名学生板演,并说出等量关系)

第1题:解:设下半年的产量是x万台,则上半年的产量是x万台。

x+x=108 x=60

上半年的产量:60×=48(万台)或108-60=48(万台)

第2题:解:设上衣的价钱是x元,则裤子的价钱是x元。

x+x=300 x=180

裤子的价钱:180×=120(元)或300-180=120(元)

四、课堂小结

如何找“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”这类问题的等量关系?

已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数

例6:

①下半场得分=上半场得分×

解:设上半场得x分。

x+x=42

x=

42

x=

42

x=

42÷

x=

42×

x=

28

28×=14(分)

算术法:

①42÷1+=28(分)

28×=14(分)

②上半场得分是下半场的2倍

解:设下半场得x分。

2x+x=42

3x=

42

x=

42÷3

x=

14

42-14=28(分)

②42÷(2+1)=14(分)

14×2=28(分)

答:上半场得28分,下半场得14分。

1.教材借助参加课外活动的场景,为学生创设问题情境,鼓励学生用方程解决这类分数除法问题。因此教学时,应充分利用这幅情境图,让学生大胆地提出问题,鼓励学生独立解决问题。反馈时,学生会出现多种解决问题的策略,教师要适时引导,鼓励学生用方程解决此类问题。教学过程中要注意以下两点:

(1)强调解决问题方法的多样性,鼓励学生用多种方法解决问题。

(2)准确找出问题中的等量关系仍是一个难点,要加强引导。

2.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一个两位数,已知它的十位数字是个位数字的,如果把这个两位数的十位数字与个位数字调换位置,那么所得的新数比原数大27,这个两位数是多少?

分析:根据“十位数字是个位数字的”,可知十位数字=个位数字×。设这个两位数个位数字是x,则十位数字为x,这个两位数是x×10+x,交换十位数字与个位数字的位置后,新数是10x+x。根据“所得的新数比原数大27”列方程解答。

解答:解:设这个两位数个位数字是x。

10x+x-x×10+x=27

x=5

十位数字:5×=2

答:这个两位数是25。

解法归纳:一个非整十数的两位数,十位上的数是a,个位上的数是b,则这个两位数是(10a+b);若交换十位和个位上的数,则这个两位数就变成了(10b+a)。

和倍问题、和差问题和差倍问题

1.和倍问题。

已知大、小两个数的和以及它们之间的倍数关系,求大、小两个数的应用题。等量关系如下:

(1)和÷(倍数+1)=较小数(1倍数)

(2)较小数×倍数=较大数(几倍数)

(3)和-较小数=较大数

2.和差问题。

已知大、小两个数的和与这两个数的差,求大、小两个数的应用题。等量关系如下:

(1)①(和+差)÷2=较大数

②和-较大数=较小数

③较大数-差=较小数

(2)①(和-差)÷2=较小数

②和-较小数=较大数

③较小数+差=较大数

3.差倍问题。

已知大、小两个数的差以及它们之间的倍数关系,求大、小两个数的应用题。等量关系如下:

(1)差÷(倍数-1)=较小数(1倍数)

(2)较小数×倍数=较大数(几倍数)

(3)较小数+差=较大数

第5课时 分数除法在工程问题中的应用

课时目标导航

一、教学内容

分数除法在工程问题中的应用。(教材第42~43页例7)

二、教学目标

1.结合具体情境,理解工程问题的特征。

2.掌握工程问题的解题方法,并能正确解答。

3.在学习过程中,体会知识间的内在联系,提高分析问题和解决问题的能力。

三、重点难点

重点:理解工程问题中的数量关系及解题方法。

难点:用单位“1”表示工作总量,理解工作效率所表示的含义。

一、复习引入

1.修一条长1400

m的道路,第一小队每天能修150

m,第二小队每天能修200

m。如果两队合修,几天能修完?(课件出示题目)

学生独立完成后,点名学生回答。

师:你是根据什么数量关系列式的?

根据学生的回答,板书:

工作总量÷工作效率=工作时间。

2.引出新课。

师:有这种数量关系(指着数量关系)的问题就是工程问题,今天我们继续学习分数中的工程问题。(板书课题:分数除法在工程问题中的应用)

二、学习新课

1.教学教材第42~43页例7。

(课件出示教材第42~43页例7)

【阅读与理解】

(1)学生读题,理解题意。

(2)师:我们知道什么?要求的是什么?(点名学生回答)

引导学生明确已知条件和问题。

(3)师:要求合修时间,需要知道什么?

引导学生根据数量关系说出需要知道工作总量和工作效率。

【分析与解答】

(1)探究解题方法。

师:这里的工作总量,也就是公路全长并没有告诉我们。我们可以怎样解决?

引导学生理解可以假设公路的长度解决问题。

(2)探究具体长度的合修天数。

①师:很好。我们可以假设知道这条道路有多长,然后根据假设的长度求出两队每天能修多少米,再进行计算。那你们说假设这条道路有多长?

注意引导学生用m或

km作单位。

点名学生回答,根据学生回答,板书:

假设全长18

km、900

m、240

m等。

②师:用这三种长度进行计算看看,完成填空,最后列出综合算式。(课件出示教材第43页填空)

点名学生回答,根据回答,板书:

18÷(18÷12+18÷18)=7(天)

0.9÷(0.9÷12+0.9÷18)=7(天)

0.24÷(0.24÷12+0.24÷18)=7(天)

(3)探究单位“1”长度的合修天数。

①师:还可以假设长度是多少?

引导学生将道路看作单位“1”,将长度假设为1。

师:如果假设长度是1,那么两队每天修路的长度应该如何表示呢?

学生思考后汇报:两队每天修路的长度分别是和。

②师:按照刚才的方法,列综合算式计算一下。

③点名学生回答,根据回答,板书:

1÷

=1÷

=7(天)

【回顾与反思】

(1)回顾。

师:怎样知道我们的解决方法和结果是正确的呢?

引导学生根据工程问题的数量关系进行检验。

(2)反思。

师:我们假设的道路长度不同,但合修天数怎么样?学生齐答:都是7天

师:在道路长度发生变化的时候,哪些量在变,哪些量没有变?

引导学生发现两个队每天修的占全长的几分之几没有变,所以合修时间相同。(用前面的数据验证)

教师小结:两个队单独修的时间一定,无论假设道路长度是多少,两个队每天修的始终占全长的和,也就是他们每天修这条路的几分之几不会变。

师:比较这几种解法,哪种更简便?

引导学生发现将道路设为单位“1”,用分数的方法来计算比较简便。

2.归纳总结。

师:思考刚才解决的工程问题,有什么特点?可以怎么解决?

组织学生讨论,交流汇报。

教师总结:在解决工程问题时,我们一般把工作总量看作单位“1”,用单位时间内完成的工作总量的几分之几表示工作效率,然后再利用“工作总量÷工作效率=工作时间”进行计算。(课件出示总结)

三、巩固反馈

1.完成教材第43页“做一做”。(学生独立完成,集体订正)

1÷=2(次)

2.完成教材第45页“练习九”第6题。(点名学生板演)

1÷=12(天)

四、课堂小结

通过这节课的探索,你有什么收获?

分数除法在工程问题中的应用

工作总量÷工作效率=工作时间

假设全长为1:

1÷+

=1÷

=7(天)

答:如果两队合修,7天可以修完。

1.完整呈现解决问题的过程。

对于六年级的学生,出现信息,可以大胆放手,让他们自己找信息,找问题。然后出示问题,让学生思考解决方法,在学生思考解决方法,说一说的过程中适当引导,寻找到解决的方法,自己动手解决问题。最后,让学生再一次回顾解题的过程。从分析和思考中,归纳或感悟解决数学问题的方法。

2.不足之处。

多让孩子体验失败。在让学生动手解一解之前,我引导学生假设了较为方便的数据。这样的“越俎代庖”实际上会滋长孩子懒惰的学习习惯。不妨就先放手,让学生自己假设数据进行解题,然后再择优选择数据,说理由,会让学生的印象更深刻。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】某工程,甲、乙合做1天可完成全工程的,如果这项工程由甲队单独做2天,再由乙队单独做3天,能完成全工程的。甲、乙两队单独完成这项工程各需多少天?

分析:根据“这项工程由甲队单独做2天,再由乙队单独做3天,能完成全工程的”,把看作甲、乙合做2天再由乙单独做1天的工作量,先求出甲、乙合做2天的工作量,进而求出乙单独做1天的工作量,求出乙队单独完成这项工程需要的时间,最后求出甲单独完成这项工程需要的时间。

解答:乙的工作效率:-×2=

乙单独做需要:1÷=8(天)

甲的工作效率:-=

甲单独做需要:1÷=12(天)

答:甲队单独完成这项工程需要12天,乙队单独完成这项工程需要8天。

工程问题

工程问题,本质上是运用分数的意义解决问题,即用对应分率表示工作总量与工作效率,这种方法可称作是一种“工程习惯”。

解决工程问题的关键是把一项工程看作单位“1”,运用公式:工作效率×工作时间=工作总量,表示出各个工程队或组合在同一标准和单位下的工作效率。

1.基本数量关系。

工作效率×工作时间=工作总量

工作效率=工作总量÷工作时间

工作时间=工作总量÷工作效率

2.基本特点。

设工作总量为“1”,工作效率=。

3.基本方法。

算术法、比例法、方程法。

4.基本思想

分做合想、合做分想。

5.表现形式。

修路筑桥、开挖河渠等。

第6课时 练习课

课时目标导航

一、教学内容

解决问题的练习课。(教材第44~45页练习九第3、4、7、8题)

二、教学目标

1.复习“已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数”“分数除法在工程问题中的应用”两类分数除法应用题,使学生熟练掌握这两类问题的解决方法。

2.提高学生解决实际问题的能力。

三、重点难点

重难点:熟练掌握这两类分数除法应用题的解题思路和方法。

一、基础练习

只列式,不计算。(课件出示题目)

(1)一条公路全长900

m,已修的米数是剩下的。已修的、剩下的各有多少米?

(2)修一条公路,甲队单独修要4天,乙队单独修要5天。两队合作,需要修多少天?

点名学生回答,并说一说分别属于什么类型的应用题。

二、指导练习

(一)已知两个数的和(差)及这两个数的倍数关系,求这两个数

1.教学教材第44页练习九第3题。

(1)学生读题,理解题意,明确应用题类型。

(2)师:解决这类题有哪些方法?

引导学生回顾用方程法和算术法解决。

(3)引导学生分析题中的数量关系。

(4)学生独立列式计算,点名学生板演,集体订正。

(5)师生共同归纳方法。

2.教学教材第44页练习九第4题。

学生独立完成,两人一组相互订正,最后集体订正。

(二)分数除法在工程问题中的应用

1.教学教材第45页练习九第7题。

(1)学生读题,理解题意。

(2)师:这是什么类型的问题?

引导学生说出是行程问题中的相遇问题。

师:这类问题有什么数量关系?

引导学生说出总路程÷速度和=相遇时间。(板书数量关系)

师:总路程知道吗?

引导学生发现也可设全程为单位“1”来解决问题。

(3)学生独立列式计算。

(4)点名学生回答,根据回答,板书:

1÷+

=1÷

=(时)

(5)教师小结:类似这样的行程问题也可按照解决工程问题的方法求解。

2.教学教材第45页练习九第8题。

点名学生板演,其余学生独立完成,最后集体订正。

三、巩固练习

1.完成教材第45页“练习九”第5题。(学生独立完成,教师订正)

解:设白昼是x小时,则黑夜是x小时。

x+x=24 x=15

×15=9(时)

2.教学教材第45页“练习九”第9题。(学生独立完成,两人一组相互订正)

1÷+=(天)

<5,5天能种完。

3.一项工作,甲单独做要10天完成,乙单独做要15天完成。甲、乙合做几天可以完成这项工作的?(课件出示题目)

÷+=(天)

四、课堂小结

你有哪些收获?还有什么不明白的地方?

练习课

第7题:总路程÷速度和=相遇时间

1÷+

=1÷

=(时)

1.发挥学生的主观能动性。

练习过程中,尽量放手让学生去想、去做、去评。若有疑问,则与同桌或在小组内自由讨论交流,最后集体订正。

2.重视学生的情感体验。

学生在思考、交流的过程时,一直处于问题的解决过程中。在这个过程中,教师应让学生不断积极主动地表现自我,也鼓励学习较弱的学生勇于提出问题,同时用积极的言语对他们的思路给予肯定,使学生有很好的情感体验。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】一项工程,甲单独做要20天完成,乙单独做要12天完成。这项工程先由甲做了若干天,然后由乙接着做完,从开始到做完共用了14天。甲做了多少天?

分析:可以用假设法解题,假设这14天都由乙做。因为甲、乙的工作效率不同,所以得出的工作总量与原工作总量不同,用工作总量之间的差除以甲、乙的工作效率差,即可求得甲做的天数。

解答:假设14天都由乙做。

乙多做的工作总量:×14-1=-1=

乙每天多做的工作量:-=

甲做的天数:÷=5(天)

答:甲做了5天。

解法归纳:用假设法解决此题,关键是找出假设后多出的工作总量。