三年级上册数学教案-第9单元 数学广角——集合 人教版

文档属性

| 名称 | 三年级上册数学教案-第9单元 数学广角——集合 人教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 246.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-09 12:27:01 | ||

图片预览

文档简介

集 合

第1课时 集 合

课时目标导航

一、教学内容

集合。(教材第104页例1)

二、教学目标

1.理解集合里各部分的意思,会按条件填写集合图。

2.在具体情境中,使学生感受集合的思想,感知集合图的产生过程。

3.能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题。

三、重点难点

重点:会读取集合图中的信息,会按条件填写集合图。

难点:对集合图重叠部分的理解。

一、情境引入

师:两位妈妈和两位女儿一同去看电影,每人都要买一张票,可是她们只买了3张票,便顺利地进了电影院。这是为什么呢?(小组交流讨论)

师:原来,其中一位女士拥有妈妈和女儿的双重身份。如何用数学的方式将这三个人的关系表示出来呢?相信学完本节课的内容,同学们就能找到方法。(板书课题:数学广角——集合)

二、学习新课

教学教材第104页例1。

下面是三(1)班参加跳绳、踢毽比赛的学生名单。

跳绳

杨明

陈东

刘红

李芳

王爱华

马超

丁旭

赵军

徐强

踢毽

刘红

于丽

周晓

杨明

朱小东

李芳

陶伟

卢强

师:数一数,参加跳绳的有几位同学?参加踢毽的有几位同学?

生:跳绳的有9人,踢毽的有8人,9+8=17(人),一共有17人。

师:可是,参加这两项比赛的没有17人呀。你知道为什么吗?

生:有的人两项比赛都参加了。

师:那么参加两项比赛的有多少人?如何列式计算?(点名学生回答)

生:应该是一共有14人参加了,算式是9+8-3=14(人)。

师:为什么要减去3呢?(点名学生回答)

①因为有3个人既参加了跳绳,又参加了踢毽。

②如果直接用9+8,就把这3个人重复算了,也就是多算了一遍,所以要减掉3人。

师:为了能使同学们更方便地看清楚,我们来演示一遍,请班里的14名同学分别对应地替代其中一人,自己选一个替代的对象。

师:请报名参加跳绳的同学站到讲台的左边,报名参加踢毽的同学站到讲台的右边。(参与报名的学生站到相应的位置)

师:“杨明”“刘红”“李芳”你们怎么还不站好呀?

因为他们两项运动都参加了,站左边不行,站右边也不行。

师:同学们来说说,他们应该怎么站比较好?(小组交流讨论)

师:三位同学不能站左边,也不能站右边,那就只好站讲台中间了。

师:那左边、右边、中间分别表示什么?(点名学生回答)

师:左边表示参加跳绳的同学,右边表示参加踢毽的同学,中间是两种比赛都参加的同学。

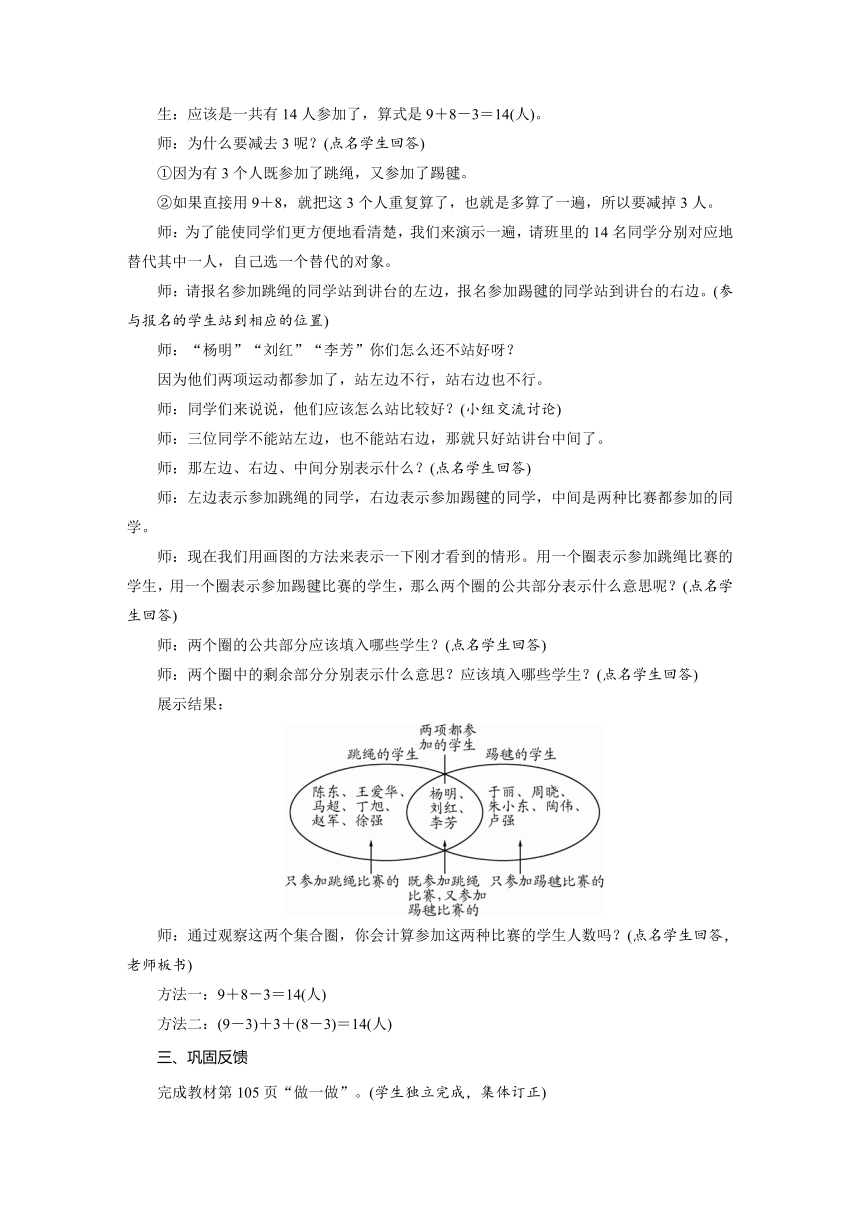

师:现在我们用画图的方法来表示一下刚才看到的情形。用一个圈表示参加跳绳比赛的学生,用一个圈表示参加踢毽比赛的学生,那么两个圈的公共部分表示什么意思呢?(点名学生回答)

师:两个圈的公共部分应该填入哪些学生?(点名学生回答)

师:两个圈中的剩余部分分别表示什么意思?应该填入哪些学生?(点名学生回答)

展示结果:

师:通过观察这两个集合圈,你会计算参加这两种比赛的学生人数吗?(点名学生回答,老师板书)

方法一:9+8-3=14(人)

方法二:(9-3)+3+(8-3)=14(人)

三、巩固反馈

完成教材第105页“做一做”。(学生独立完成,集体订正)

第1题:略

第2题:(1)6 (2)19

四、课堂小结

学完本节课后,你有什么收获?

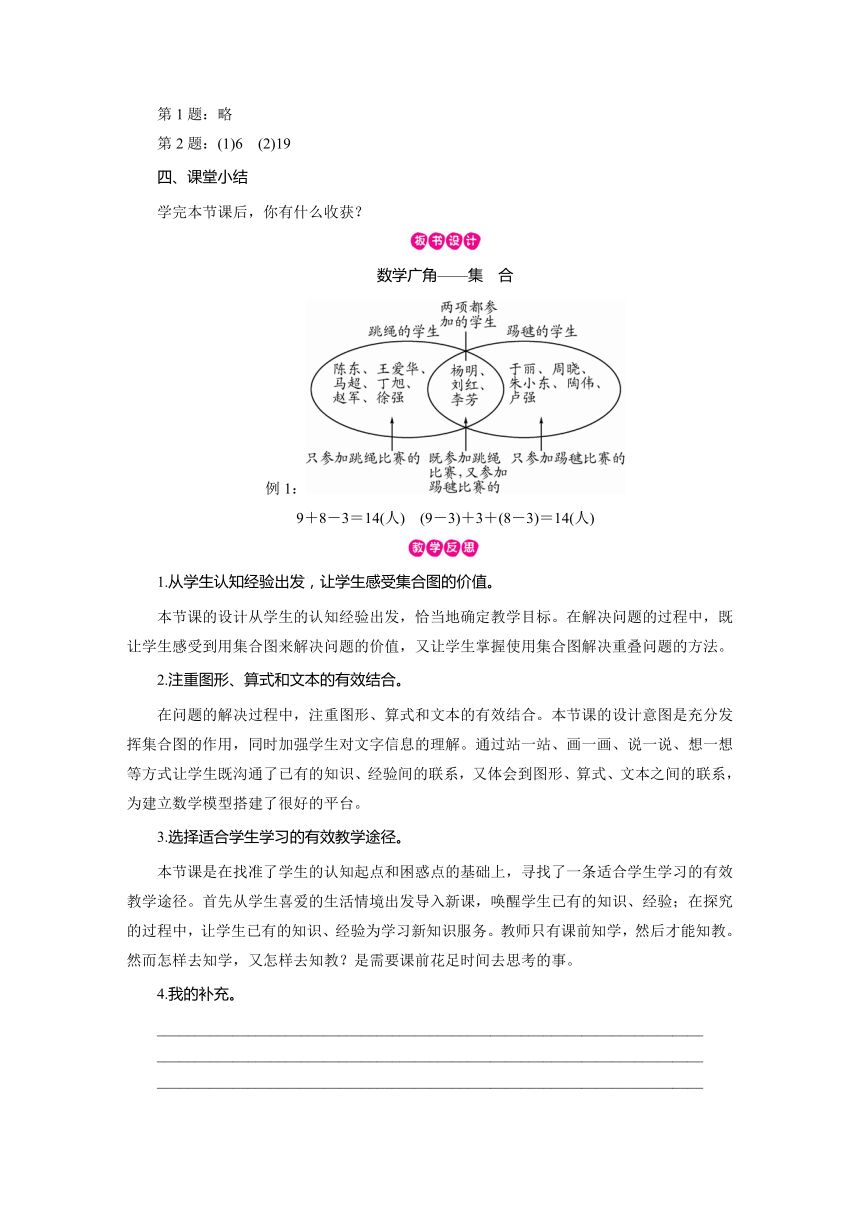

数学广角——集 合

例1:

9+8-3=14(人) (9-3)+3+(8-3)=14(人)

1.从学生认知经验出发,让学生感受集合图的价值。

本节课的设计从学生的认知经验出发,恰当地确定教学目标。在解决问题的过程中,既让学生感受到用集合图来解决问题的价值,又让学生掌握使用集合图解决重叠问题的方法。

2.注重图形、算式和文本的有效结合。

在问题的解决过程中,注重图形、算式和文本的有效结合。本节课的设计意图是充分发挥集合图的作用,同时加强学生对文字信息的理解。通过站一站、画一画、说一说、想一想等方式让学生既沟通了已有的知识、经验间的联系,又体会到图形、算式、文本之间的联系,为建立数学模型搭建了很好的平台。

3.选择适合学生学习的有效教学途径。

本节课是在找准了学生的认知起点和困惑点的基础上,寻找了一条适合学生学习的有效教学途径。首先从学生喜爱的生活情境出发导入新课,唤醒学生已有的知识、经验;在探究的过程中,让学生已有的知识、经验为学习新知识服务。教师只有课前知学,然后才能知教。然而怎样去知学,又怎样去知教?是需要课前花足时间去思考的事。

4.我的补充。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】三(1)班订阅《少年科学》的有25人,订阅《少年文艺》的有22人,两种刊物都订阅的有18人,已知每人都至少订阅一种刊物,全班一共有多少人?

分析:用一个圈表示订阅《少年科学》的学生,另一个圈表示订阅《少年文艺》的学生,两种刊物都订阅的有18人,说明有18人被重复计数,需要从订阅两种刊物的学生人数中减去18人。也可以计算出只订阅其中一种刊物的学生人数,再加上订阅另一种刊物的学生人数。

解答:方法一:25+22-18=29(人)

方法二:25-18=7(人)

22+7=29(人)

答:全班一共有29人。

解法归纳:运用集合图解决重叠问题,可以两部分相加,减去重复部分;也可以一部分减去重复部分,再加上另一部分。

并集、交集

并集定义:由所有属于集合A或属于集合B的元素所组成的集合,记作A∪B(或B∪A)。如集合{1,2,3}和{2,3,4}的并集为{1,2,3,4},即{1,2,3}∪{2,3,4}={1,2,3,4}。

交集定义:由所有属于集合A且属于集合B的元素所组成的集合,记作A∩B(或B∩A)。如集合{1,2,3}和{2,3,4}的交集为{2,3},即{1,2,3}∩{2,3,4}={2,3}。

第2课时 集合(练习课)

课时目标导航

一、教学内容

集合的运用练习。(教材第106~107页练习二十三第2,4题)

二、教学目标

1.巩固集合相关的知识,进一步掌握利用集合的思想方法去解决简单的问题。

2.让学生在练习中再次经历简单的集合思想方法,培养学生观察、思考问题的能力。

三、重点难点

重难点:借助直观图利用集合的思想方法解决实际问题。

一、基础练习

集合中的重叠部分表示什么意思?(点名学生回答)

二、指导练习

1.教学教材第106页练习二十三第2题。(课件出示教材第106页练习二十三第2题)

师:会唱歌的有多少人?(点名学生回答)

师:会跳舞的有多少人?(点名学生回答)

师:哪些同学既会唱歌又会跳舞?一共有多少人?(点名学生回答)

师:你还能提出其他数学问题并解答吗?(点名学生回答)

①只会唱歌的有多少人?

②只会跳舞的有多少人?

③唱歌、跳舞至少会其中一项的有多少人?

师:解决这类有重叠部分的计数问题,我们可以画出集合图,找出集合图中每部分的数量,再按要求列式计算。

2.教学教材第107页练习二十三第4题。(课件出示教材第107页练习二十三第4题)

师:我们先画出集合图,采摘圣女果的圈中应该填入哪些元素?采摘小黄瓜的圈中又有哪些元素?(点名学生回答)

师:两个集合圈有重叠部分吗?(点名学生回答)

师:采摘圣女果和小黄瓜的一共有多少人呢?(点名学生回答)

师:采摘草莓的圈中有哪些元素?和采摘圣女果的集合圈中有重叠部分吗?(点名学生回答)

爷爷、小雨既在采摘圣女果的圈中,也在采摘草莓的圈中。

师:要计算采摘圣女果和草莓一共有多少人应该怎样计算?(点名学生回答)

三、巩固练习

完成教材第106~107页练习二十三第1,3,5,6题。

第1题:(1)5+7-4=8(种) 答:商店两天一共进了8种水果。 (2)(答案不唯一)今天和昨天都有进的水果有几种? 4种

第3题:(1)两个圈里都有的数有9个。 (集合图略) (2)(答案不唯一)两个圈里一共有多少个不同的数? 19+19-9=29(个)

第5题:(1)7 18 12 (2)37 (3)(答案不唯一)只参观熊猫馆的有多少人? 25-18=7(人) 答:只参观熊猫馆的有7人。

第6题:(1)15+8-8=15(个) 答:小刚和小佳一共写出15个成语。 (2)15+10-5=20(个) 答:小刚和小红一共写出20个成语。

四、课堂小结

通过本节练习课,你对利用集合解决实际问题还有哪些疑问?

集合的运用练习

运用集合图解决重叠问题的策略:先从已知条件入手进行分析,画出集合图,再借助集合图进行思考。

1.发挥学生的主观能动性,提高解决问题的能力。

在练习内容的设计上注重发挥学生的主观能动性,引导学生借助直观图合作交流,自主探索解决问题的策略,帮助学生参与到学习活动中来,提高解决问题的意识与能力。

2.感受集合在解决实际问题中的应用。

联系生活实际,让学生充分体会到集合在生活中有非常广泛的用途,感受数学与生活的密切联系,增强学生解决问题的能力。

3.培养学生的思考和表达能力。

加深学生对集合知识的理解,培养学生有序,全面思考问题的意识,训练有条理地进行数学表达的能力,锻炼学生的表达能力。

4.我的补充。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】三(1)班有48名学生,在一次测验中,答对第一题的有36人,答对第二题的有25人,两题都答对的有19人,两题都没答对的有多少人?

分析:已知答对第一题、答对第二题以及两题都答对的人数,可以求出两题中至少答对一题的人数,用学生总人数减去至少答对一题的人数就是两题都没答对的人数。

解答:至少答对一题的人数:36+25-19=42(人)

两题都没答对的人数:48-42=6(人)

答:两题都没答对的有6人。

解法归纳:两题都没答对的人数=总人数-至少答对一题的人数。

第1课时 集 合

课时目标导航

一、教学内容

集合。(教材第104页例1)

二、教学目标

1.理解集合里各部分的意思,会按条件填写集合图。

2.在具体情境中,使学生感受集合的思想,感知集合图的产生过程。

3.能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题。

三、重点难点

重点:会读取集合图中的信息,会按条件填写集合图。

难点:对集合图重叠部分的理解。

一、情境引入

师:两位妈妈和两位女儿一同去看电影,每人都要买一张票,可是她们只买了3张票,便顺利地进了电影院。这是为什么呢?(小组交流讨论)

师:原来,其中一位女士拥有妈妈和女儿的双重身份。如何用数学的方式将这三个人的关系表示出来呢?相信学完本节课的内容,同学们就能找到方法。(板书课题:数学广角——集合)

二、学习新课

教学教材第104页例1。

下面是三(1)班参加跳绳、踢毽比赛的学生名单。

跳绳

杨明

陈东

刘红

李芳

王爱华

马超

丁旭

赵军

徐强

踢毽

刘红

于丽

周晓

杨明

朱小东

李芳

陶伟

卢强

师:数一数,参加跳绳的有几位同学?参加踢毽的有几位同学?

生:跳绳的有9人,踢毽的有8人,9+8=17(人),一共有17人。

师:可是,参加这两项比赛的没有17人呀。你知道为什么吗?

生:有的人两项比赛都参加了。

师:那么参加两项比赛的有多少人?如何列式计算?(点名学生回答)

生:应该是一共有14人参加了,算式是9+8-3=14(人)。

师:为什么要减去3呢?(点名学生回答)

①因为有3个人既参加了跳绳,又参加了踢毽。

②如果直接用9+8,就把这3个人重复算了,也就是多算了一遍,所以要减掉3人。

师:为了能使同学们更方便地看清楚,我们来演示一遍,请班里的14名同学分别对应地替代其中一人,自己选一个替代的对象。

师:请报名参加跳绳的同学站到讲台的左边,报名参加踢毽的同学站到讲台的右边。(参与报名的学生站到相应的位置)

师:“杨明”“刘红”“李芳”你们怎么还不站好呀?

因为他们两项运动都参加了,站左边不行,站右边也不行。

师:同学们来说说,他们应该怎么站比较好?(小组交流讨论)

师:三位同学不能站左边,也不能站右边,那就只好站讲台中间了。

师:那左边、右边、中间分别表示什么?(点名学生回答)

师:左边表示参加跳绳的同学,右边表示参加踢毽的同学,中间是两种比赛都参加的同学。

师:现在我们用画图的方法来表示一下刚才看到的情形。用一个圈表示参加跳绳比赛的学生,用一个圈表示参加踢毽比赛的学生,那么两个圈的公共部分表示什么意思呢?(点名学生回答)

师:两个圈的公共部分应该填入哪些学生?(点名学生回答)

师:两个圈中的剩余部分分别表示什么意思?应该填入哪些学生?(点名学生回答)

展示结果:

师:通过观察这两个集合圈,你会计算参加这两种比赛的学生人数吗?(点名学生回答,老师板书)

方法一:9+8-3=14(人)

方法二:(9-3)+3+(8-3)=14(人)

三、巩固反馈

完成教材第105页“做一做”。(学生独立完成,集体订正)

第1题:略

第2题:(1)6 (2)19

四、课堂小结

学完本节课后,你有什么收获?

数学广角——集 合

例1:

9+8-3=14(人) (9-3)+3+(8-3)=14(人)

1.从学生认知经验出发,让学生感受集合图的价值。

本节课的设计从学生的认知经验出发,恰当地确定教学目标。在解决问题的过程中,既让学生感受到用集合图来解决问题的价值,又让学生掌握使用集合图解决重叠问题的方法。

2.注重图形、算式和文本的有效结合。

在问题的解决过程中,注重图形、算式和文本的有效结合。本节课的设计意图是充分发挥集合图的作用,同时加强学生对文字信息的理解。通过站一站、画一画、说一说、想一想等方式让学生既沟通了已有的知识、经验间的联系,又体会到图形、算式、文本之间的联系,为建立数学模型搭建了很好的平台。

3.选择适合学生学习的有效教学途径。

本节课是在找准了学生的认知起点和困惑点的基础上,寻找了一条适合学生学习的有效教学途径。首先从学生喜爱的生活情境出发导入新课,唤醒学生已有的知识、经验;在探究的过程中,让学生已有的知识、经验为学习新知识服务。教师只有课前知学,然后才能知教。然而怎样去知学,又怎样去知教?是需要课前花足时间去思考的事。

4.我的补充。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】三(1)班订阅《少年科学》的有25人,订阅《少年文艺》的有22人,两种刊物都订阅的有18人,已知每人都至少订阅一种刊物,全班一共有多少人?

分析:用一个圈表示订阅《少年科学》的学生,另一个圈表示订阅《少年文艺》的学生,两种刊物都订阅的有18人,说明有18人被重复计数,需要从订阅两种刊物的学生人数中减去18人。也可以计算出只订阅其中一种刊物的学生人数,再加上订阅另一种刊物的学生人数。

解答:方法一:25+22-18=29(人)

方法二:25-18=7(人)

22+7=29(人)

答:全班一共有29人。

解法归纳:运用集合图解决重叠问题,可以两部分相加,减去重复部分;也可以一部分减去重复部分,再加上另一部分。

并集、交集

并集定义:由所有属于集合A或属于集合B的元素所组成的集合,记作A∪B(或B∪A)。如集合{1,2,3}和{2,3,4}的并集为{1,2,3,4},即{1,2,3}∪{2,3,4}={1,2,3,4}。

交集定义:由所有属于集合A且属于集合B的元素所组成的集合,记作A∩B(或B∩A)。如集合{1,2,3}和{2,3,4}的交集为{2,3},即{1,2,3}∩{2,3,4}={2,3}。

第2课时 集合(练习课)

课时目标导航

一、教学内容

集合的运用练习。(教材第106~107页练习二十三第2,4题)

二、教学目标

1.巩固集合相关的知识,进一步掌握利用集合的思想方法去解决简单的问题。

2.让学生在练习中再次经历简单的集合思想方法,培养学生观察、思考问题的能力。

三、重点难点

重难点:借助直观图利用集合的思想方法解决实际问题。

一、基础练习

集合中的重叠部分表示什么意思?(点名学生回答)

二、指导练习

1.教学教材第106页练习二十三第2题。(课件出示教材第106页练习二十三第2题)

师:会唱歌的有多少人?(点名学生回答)

师:会跳舞的有多少人?(点名学生回答)

师:哪些同学既会唱歌又会跳舞?一共有多少人?(点名学生回答)

师:你还能提出其他数学问题并解答吗?(点名学生回答)

①只会唱歌的有多少人?

②只会跳舞的有多少人?

③唱歌、跳舞至少会其中一项的有多少人?

师:解决这类有重叠部分的计数问题,我们可以画出集合图,找出集合图中每部分的数量,再按要求列式计算。

2.教学教材第107页练习二十三第4题。(课件出示教材第107页练习二十三第4题)

师:我们先画出集合图,采摘圣女果的圈中应该填入哪些元素?采摘小黄瓜的圈中又有哪些元素?(点名学生回答)

师:两个集合圈有重叠部分吗?(点名学生回答)

师:采摘圣女果和小黄瓜的一共有多少人呢?(点名学生回答)

师:采摘草莓的圈中有哪些元素?和采摘圣女果的集合圈中有重叠部分吗?(点名学生回答)

爷爷、小雨既在采摘圣女果的圈中,也在采摘草莓的圈中。

师:要计算采摘圣女果和草莓一共有多少人应该怎样计算?(点名学生回答)

三、巩固练习

完成教材第106~107页练习二十三第1,3,5,6题。

第1题:(1)5+7-4=8(种) 答:商店两天一共进了8种水果。 (2)(答案不唯一)今天和昨天都有进的水果有几种? 4种

第3题:(1)两个圈里都有的数有9个。 (集合图略) (2)(答案不唯一)两个圈里一共有多少个不同的数? 19+19-9=29(个)

第5题:(1)7 18 12 (2)37 (3)(答案不唯一)只参观熊猫馆的有多少人? 25-18=7(人) 答:只参观熊猫馆的有7人。

第6题:(1)15+8-8=15(个) 答:小刚和小佳一共写出15个成语。 (2)15+10-5=20(个) 答:小刚和小红一共写出20个成语。

四、课堂小结

通过本节练习课,你对利用集合解决实际问题还有哪些疑问?

集合的运用练习

运用集合图解决重叠问题的策略:先从已知条件入手进行分析,画出集合图,再借助集合图进行思考。

1.发挥学生的主观能动性,提高解决问题的能力。

在练习内容的设计上注重发挥学生的主观能动性,引导学生借助直观图合作交流,自主探索解决问题的策略,帮助学生参与到学习活动中来,提高解决问题的意识与能力。

2.感受集合在解决实际问题中的应用。

联系生活实际,让学生充分体会到集合在生活中有非常广泛的用途,感受数学与生活的密切联系,增强学生解决问题的能力。

3.培养学生的思考和表达能力。

加深学生对集合知识的理解,培养学生有序,全面思考问题的意识,训练有条理地进行数学表达的能力,锻炼学生的表达能力。

4.我的补充。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

【例题】三(1)班有48名学生,在一次测验中,答对第一题的有36人,答对第二题的有25人,两题都答对的有19人,两题都没答对的有多少人?

分析:已知答对第一题、答对第二题以及两题都答对的人数,可以求出两题中至少答对一题的人数,用学生总人数减去至少答对一题的人数就是两题都没答对的人数。

解答:至少答对一题的人数:36+25-19=42(人)

两题都没答对的人数:48-42=6(人)

答:两题都没答对的有6人。

解法归纳:两题都没答对的人数=总人数-至少答对一题的人数。