【考前7天每天必看】《临门一脚》2011届高三生物三轮考前重点专题突破--生态系统与环境保护

文档属性

| 名称 | 【考前7天每天必看】《临门一脚》2011届高三生物三轮考前重点专题突破--生态系统与环境保护 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 288.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2011-06-01 20:47:04 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

小专题二 生态系统与环境保护

核心考点整合

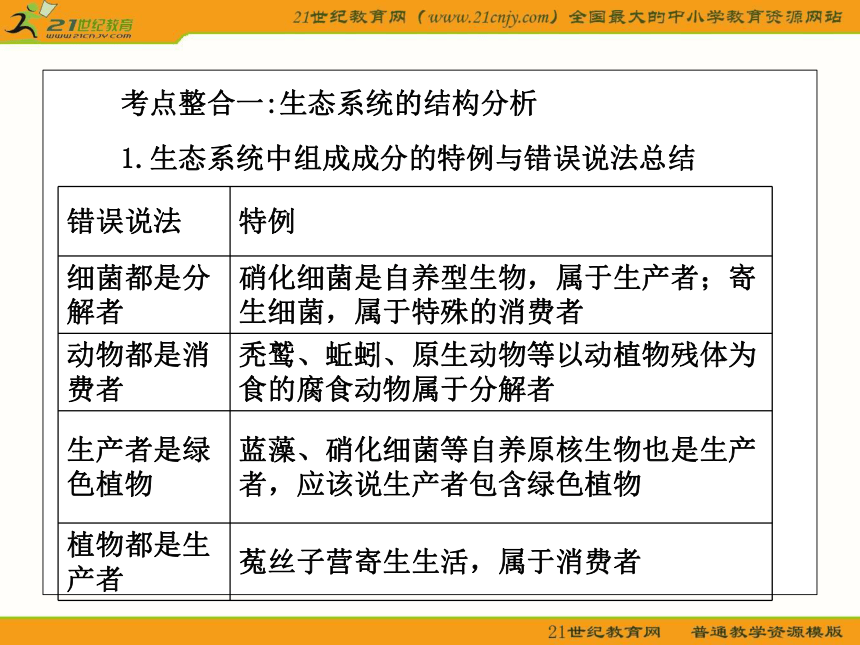

考点整合一:生态系统的结构分析

1.生态系统中组成成分的特例与错误说法总结

错误说法 特例

细菌都是分解者 硝化细菌是自养型生物,属于生产者;寄生细菌,属于特殊的消费者

动物都是消费者 秃鹫、蚯蚓、原生动物等以动植物残体为食的腐食动物属于分解者

生产者是绿色植物 蓝藻、硝化细菌等自养原核生物也是生产者,应该说生产者包含绿色植物

植物都是生产者 菟丝子营寄生生活,属于消费者

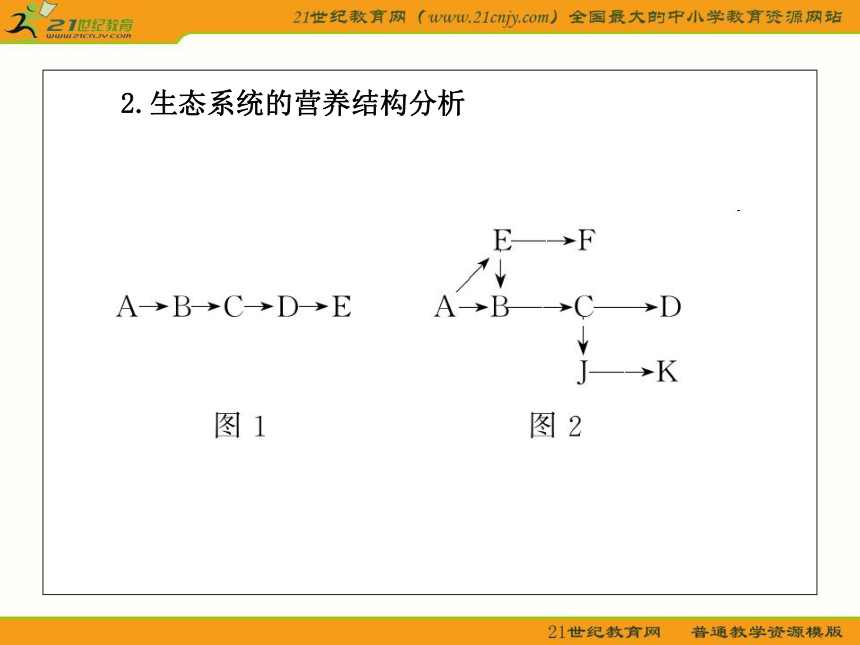

2.生态系统的营养结构分析

(1)每条食物链(网)的起点总是生产者,最末是不被其他动物所食的动物,即最高营养级,中间为多种动物,有任何间断都不算完整的食物链

(2)同一种消费者在不同的食物链中,可以占有不同的营养级(如图2中B既是第二营养级又是第三营养级)

(3)在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合,如图2中B和E既是捕食关系又是竞争关系

(4)在食物链中,当某种生物大量增加时,一般会导致作为其食物的上一营养级数量减少,作为其天敌的下一营养级数量增多,如图1中C大量增加时,B减少,A D E增多 在食物网中,当某种生物因外界因素而大量增加时,一般除导致上一营养级减少,下一营养级增加外,还会导致与其有竞争关系的生物数量下降(如图2中E大量增加时,会导致A减少,F增加,同时会引起与E有竞争关系的B减少)

(5)食物链中各营养级生物之间是相互制约的,使它们的数量始终处于一种动态变化中 这种制约可能来自于种间,也可能来自于种内

(6)在食物网中,当某种生物因某种原因而大量减少对另一种生物的影响,沿不同的线路分析结果不同时,应以中间环节少的为分析依据

(7)食物网的复杂程度主要取决于有食物联系的生物种类而并非取决于生物的数量

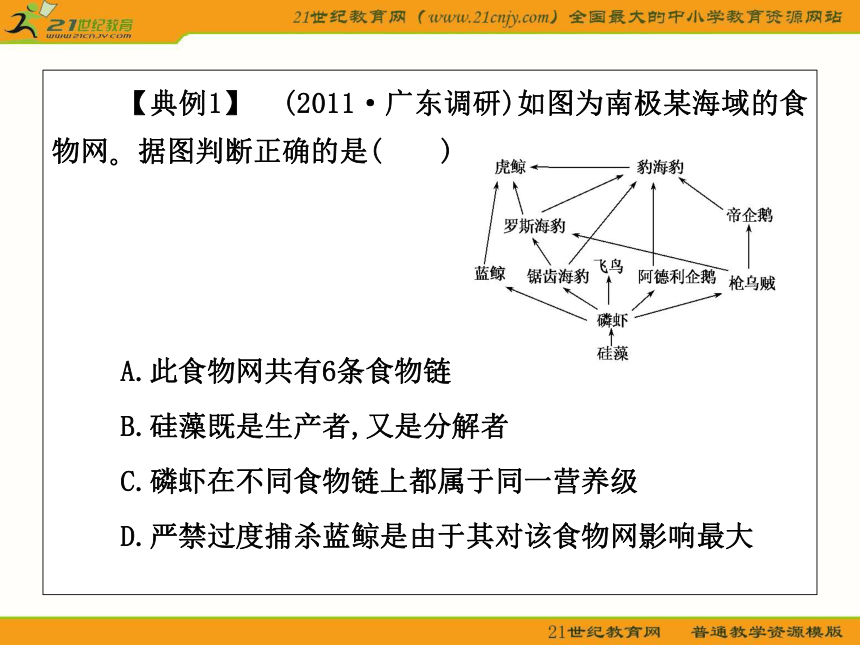

【典例1】 (2011·广东调研)如图为南极某海域的食物网 据图判断正确的是( )

A.此食物网共有6条食物链

B.硅藻既是生产者,又是分解者

C.磷虾在不同食物链上都属于同一营养级

D.严禁过度捕杀蓝鲸是由于其对该食物网影响最大

[解析] 本题考查食物网的结构及影响因素 该食物网共有9条食物链,故A错误;硅藻属于自养生物,在生态系统中只能充当生产者,故B错误;过度捕杀蓝鲸会对虎鲸 磷虾等生物的数量带来一定的影响,但蓝鲸并非是对食物网影响最大的生物,硅藻对食物网的影响最大,故D错误;从图中很容易可以看出磷虾虽然存在于多条食物链,但它只充当第二营养级,故C正确

[答案] C

[知识总结] (1)分析食物网中的食物链条数是考生易错之处,要从第一个营养级数起,如果在某一个营养级后面有多个捕食者(如枪乌贼后面有帝企鹅和罗斯海豹两个捕食者),要逐一进行分析,以防遗漏 (2)食物链中的某种生物的数量变化会对其他生物的数量造成影响,比如充当第三营养级的生物数量增多,则第二营养级的生物数量将减少,而第四营养级的生物数量将增加 但在食物网中由于某种生物往往具有多个食物来源或被多种生物捕食,所以该问题不能只看一条食物链,而要将多条食物链结合起来进行分析

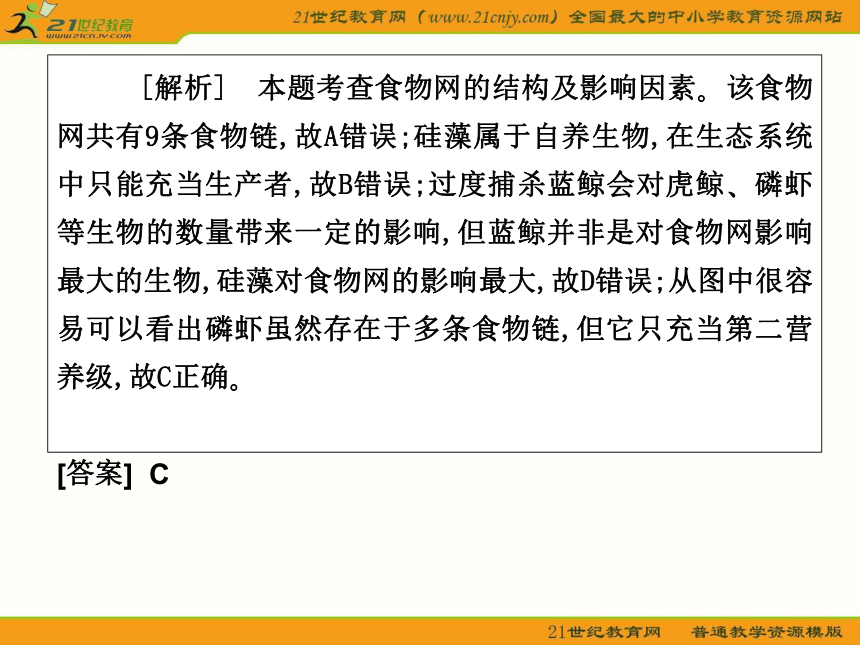

【互动探究1】 (2010·东北三校联考)(多选)如图是某陆地生态系统食物网的结构模式图 下列各项叙述中错误的是( )

A.此生态系统中有9条食物链

B.能量沿食物链甲→丙→己→庚流动,庚获得的能量最多

C.若丙种群数量下降5%,辛种群不会发生明显变化

D.丁和辛之间存在竞争和捕食关系

[解析] 该生态系统中有8条食物链;一般来说,与食物链戊→己→庚相比,食物链甲→丙→己→庚中,庚获得的能量较少;辛种群食物来源途径较多,因此若丙种群数量下降5%,辛种群不会发生明显变化;由食物链甲→乙→辛和甲→乙→丁→辛可知丁和辛之间存在竞争和捕食关系

[答案] AB

考点整合二:生态系统的能量流动和物质循环的基本规律及应用

1.生态系统的能量流动分析

(1)流入生态系统的总能量是指全部生产者固定下来的太阳能的总量

(2)每一营养级的能量去向分析:流入某一营养级的一定量的能量的去路有三条:①自身呼吸散热消耗;②流入下一营养级;③被分解者分解利用 但这一定量的能量不管如何传递,最终都以热能形式从生物群落中散失

2.生态系统物质循环和能量流动的区别和联系

项目 能量流动 物质循环

区别 单向流动、逐级递减 在生物群落与无机环境之间反复循环

在各级生态系统中进行 在生物圈范围内进行,具有全球性

【典例2】 (2009·重庆理综)如图是某森林生态系统物质和能量流向示意图,h i j k表示不同用途的有机物(j是未利用部分),方框大小表示使用量 下列叙述正确的是( )

A.进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等

B.生产者中i的量大于被初级消费者同化的有机物的量

C.流向分解者的k可被生产者直接吸收利用

D.流经该生态系统的物质和能量可循环利用

[解析] 据图判断,h表示各营养级呼吸消耗的有机物,i表示被下一营养级摄入的有机物,k表示通过生物的遗体 粪便等流入分解者的有机物 进入该生态系统的CO2量即生产者固定的CO2量,大于各营养级的h分解消耗产生的CO2总量,A错误;流向分解者的有机物(k)经分解者分解为CO2和无机盐后才能被生产者利用,C错误;在生态系统中,物质可循环利用,能量只能单向传递,不能循环利用,D错误;生产者中i的量,等于初级消费者同化的量加上其粪便中的量

[答案] B

[知识总结] 能量传递效率的相关计算

在解决有关能量传递的计算问题时,首先要确定相关的食物链,理清生物与生物在营养级上的差别,能量传递效率为10%~20% 解题时注意题目中是否有“最多” “最少” “至少”等特殊的字眼,从而确定使用10%或20%来解题

①设食物链为A→B→C→D,分情况讨论如下:

已知D营养级的能量为M,则至少需要A营养级的能量=M÷(20%)3;最多需要A营养级的能量=M÷(10%)3

已知A营养级的能量为N,则D营养级最多可获得的能量=N×(20%)3;最少可获得的能量=N×(10%)3

②如果是在食物网中,同一营养级同时从上一营养级的多种生物中获得能量,且各途径所获得的生物量相等,则按照各个单独的食物链进行计算后合并

③在食物网中分析,如 ,确定生物量变化

的“最多”或“最少”时,还应遵循以下原则:

a.食物链越短,最高营养级获得的能量越多

b.生物间的取食关系越简单,生态系统能量流动过程中消耗的能量越少 如已知D营养级的能量为M,计算至少需要A营养级的能量时,应取最短食物链A→D,并以20%的能量传递效率进行传递,即等于M÷20%;计算最多需要A营养级的能量时,应取最长的食物链A→B→C→D,并以10%的能量传递效率进行传递,即等于M÷(10%)3

【互动探究2】 如图是生态系统中碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是( )

A.图中A是生产者,B D E是消费者,C是分解者

B.该生态系统的组成成分包括A B C D 非生物的物质和能量

C.该生物系统中食物链可表示为:A→D→E→B

D.E每增加1 kg的体重,至少需要25 kg的A

[解析] 从碳循环的过程分析,A是生产者,D E是消费者,B是分解者,C是无机环境中的CO2库,故A B两项的叙述是错误的;C项错在食物链表示的是生产者和消费者之间的关系,不应包含分解者B;根据能量传递效率20%来计算,E每增加1 kg的体重,至少需要消耗A 25 kg

[答案] D

考点整合三:生态系统的稳定性

1.抵抗力稳定性和恢复力稳定性的比较

项目 抵抗力稳定性 恢复力稳定性

本质 抵抗外界干扰,使自身的结构和功能保持原状的能力 遭到外界因素的破坏后,恢复到原状的能力

影响因素 生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力越强,抵抗力稳定性越高 生物种类越少,营养结构越简单,自动调节能力越弱,恢复力稳定性越高

原因 生态系统具有一定的自我调节能力,其基础为负反馈调节

关系 都是生态系统稳定性的评价指标,二者通常成相反的关系

2.稳定性及其原理

【典例3】 (2009·福建理综)下列有关生态系统稳定性的叙述,不正确的是( )

A.生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础

B.生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性

C.生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了其间接价值

D.生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越高

[解析] 一般来说,生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,其自我调节能力越强,生态系统的抵抗力稳定性越高,而生态系统的恢复力稳定性就越低

[答案] D

【互动探究3】 下列有关食物链或食物网的说法中,正确的是( )

A.在生态系统中,生物种类越复杂,食物链越多,其抵抗力稳定性也越高

B.沿着食物链的方向,动物个体一定越来越大

C.在食物网中,根据动物的食性,每种动物只能归属于某一特定的营养级

D.生态系统中引入的某种生物数量越多,生态系统的抵抗力稳定性越高

[解析] 在食物网中,有些动物可占有不同的营养级;沿着食物链的方向,营养级越来越高,但动物个体并不都是越来越大;盲目引进物种很可能会降低生态系统的抵抗力稳定性

[答案] A

考点整合四:生态环境的保护

1.人口增长对环境的影响

2.全球性主要环境问题归纳比较(温室效应 酸雨和臭氧层破坏)

项目 温室效应 酸雨 臭氧层破坏

形成

原因 化石燃料的大量燃烧,导致大气中CO2增多 化石燃料的大量燃烧,导致大气中SO2和氮的氧化物增多 人类活动中产生的氮氧化物和氯氟烃增多

危害 ①全球气候变暖;②海平面上升 ①水体酸化;②伤害植物的叶和芽;③腐蚀建筑物和金属材料 ①导致人类患皮肤癌、白内障等疾病;②农作物减产

防治

措施 ①减少化石燃料的燃烧;②开发新能源;③大力推广植树造林 ①减少化石燃料的燃烧;②使用脱硫煤;③开发新能源;④大力推广植树造林 减少氮氧化物和氯氟烃的排放

3.外来物种入侵及其引发生态危机的机理分析

外来物种入侵就是指某物种从它的原产地,通过非自然途径迁移到新的生态环境的过程 这些被称为生物入侵者的物种或外来种不仅会给人类社会造成难以估量的损失,还会对“入侵领地”的生物多样性造成威胁,破坏生态平衡

(1)对人类的影响 一部分有害

一部分有益

(2)对侵入地原有生态系统的影响

破坏原有生态系统的稳定性

破坏原有生态系统的多样性

(3)原因分析

适应侵入地环境

没有天敌

增长迅速

【典例4】 (2009·山东理综)每年的7月11日被定为“世界人口日” 人口问题越来越受到国际社会的重视 如图所示三种可能的人口增长曲线 请回答:

(1)16世纪以来,世界人口增长表现为图中a曲线,人口剧增带来的严重后果有________________________________

_______________________

如果这种现状不能得到有效改善,人口增长趋势终将表现为图中________曲线

(2)按生态学原理,世界人口增长应该表现为图中________曲线,该曲线与a曲线产生差别的原因是____________________________

若地球环境对人类种群的容纳量(K)为110亿,则全球人口的最适数量为________

环境污染(环境破坏 生态破坏) 资

源短缺(生物多样性降低 可耕地减少)

c

b

环境阻力(资源或空间有限)

55亿

(3)为缓解人口增长带来的世界性粮食紧张状况,人类可以适当改变膳食结构,若将(草食)动物性与植物性食物的比例由1?1调整为1?4,地球可供养的人口数量是原来的________倍 (能量传递效率按10%计算,结果精确到小数点后两位数字)

(4)我国现阶段实行计划生育政策,提倡晚婚晚育,一对夫妇只生一个孩子 这一政策能有效地控制人口增长过快的趋势,原因是____________________________

____________________________

延长世代长度(延长繁衍一代的时间),

减少新生儿个体数,降低人口出生率

1.96

[解析] (1)人口增长率过高(如a曲线所示),会导致环境污染和自然资源的严重破坏,从而使人口增长率逐渐下降,最终出现负增长的局面(如c曲线所示) (2)自然情况下,种群数量的增长应呈“S”型曲线,人口增长也不例外 其主要原因是生存条件有限 在K/2时,种群保持最大的增长率,所以如果地球环境对人类种群的容纳量为110亿,则最适人口数量为55亿 (3)假如获得的总食物量为m,当(草食)动物性食物?植物性食物=1?:1时,消耗的总的生产者即植物量=0.5 m×10+0.5 m×10×10=55 m;当(草食)动物性食物?植物性食物=1?:4时,则消耗的总的生产者即植物量=0.8 m×10+0.2 m×10×10=28 m

因此,食物比例调整后地球可供养的人口数量是原来的55 m/28 m=1.96倍 (4)提倡晚婚晚育是为了延长世代长度(即都20岁生育的话,100年能繁殖5代,而25岁生育的话,100年只繁殖4代,中国人口基数这么大,少生一代,少出生很多人);一对夫妇只生一个孩子,大大降低了新生儿个体数 两者均通过降低出生率来控制人口过快增长

【互动探究4】 (2011·苏州模拟)下列关于生态系统稳态与保护的描述中,错误的是( )

A.生物多样性是保持生态系统稳态的重要条件

B.保护生物多样性,关键是协调好人与生态环境的关系

C.保护大熊猫的根本措施是建立自然保护区,提高环境容纳量

D.在草原生态系统中,生物群落与无机环境之间不存在负反馈调节

[解析] 生物多样性越高,自我调节能力越高,稳定性越高;生物多样性受到威胁与人类的活动有明显的关系,因此保护生物多样性,关键是协调好人与生态环境的关系;在任何生态系统中都存在负反馈调节,负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础

[答案] D

高考链接

1.(2010·全国卷Ⅰ,5)如图是一个农业生态系统模式图,关于该系统的叙述,错误的是( )

A.微生物也能利用农作物通过光合作用储存的能量

B.沼气池中的微生物也是该生态系统的分解者

C.沼渣 沼液作为肥料还田,使能量能够循环利用

D.多途径利用农作物可提高该系统的能量利用效率VVVV

解析:本题考查了生态系统的结构和功能的相关知识,意在考查考生获取信息的能力和综合运用能力 B中沼气池中的微生物将有机物分解为无机物,是分解者;C中能量只能逐级递减,不能循环利用;D中该模式提高了能量的利用率,使能量尽可能多地流向对人类有益的部分

答案:C

2.(2010·全国卷Ⅱ,3)下列关于生态系统的叙述,错误的是( )

A.草原生态系统比农田生态系统的群落结构复杂

B.环境条件分布不均匀是形成群落水平结构的原因之一

C.我国南方热带雨林中分解者的代谢活动比北方森林中的弱

D.植物可通过呼吸作用和光合作用参与生态系统的碳循环

解析:本题考查生态系统的结构和功能的有关知识,意在考查考生的理解能力 A项,农田生态系统中,人的作用非常突出,生物种类比较单一,而草原生态系统是自然生态系统,其群落的结构相对复杂;B项,群落的水平结构指的是在水平方向上,由于地形的起伏 光照的明暗 湿度的大小等因素的影响导致的种群分布不均匀的现象;C项,分解者的分解作用强弱与环境温度的关系密切,温度高分解者的活动能力强,温度低分解者的活动能力弱;D项,碳循环在生物群落与无机环境之间主要是以二氧化碳的形式进行的

答案:C

3.(2010·山东卷,6)以下表示动物利用食物的过程

正确的分析是( )

A.恒温动物的④/③值一般高于变温动物

B.哺乳动物的③/①值一般为10%~20%

C.提高圈养动物生长量一般需提高③/②值

D.食肉哺乳动物的③/②值一般低于食草哺乳动物

解析:本题考查生态系统的能量流动方面的知识,意在考查考生分析数据获得信息的能力 恒温动物需要消耗更多的能量维持体温,所以有机物质积累量(④)较少,其④/③值一般低于变温动物 哺乳动物与其食物之间的能量传递效率应为:③/(①+未获取量) 食肉动物与食草动物的③/②值大小无法比较 ③/②值越高,说明有更多的食入量转变成饲养动物的同化量,有利于提高动物的生长量

答案:C

4.(2010·上海卷,14)如图为a、b、c、d四个不同种食叶昆虫的数量随山体海拔高度变化的示意图 据图分析,下列叙述正确的是( )

A.海拔2000米处的物种均匀度高于海拔3000米处

B.b数量随海拔高度的变化不能体现该物种的遗传多样性

C.海拔3000米处,b、c数量差异是生物与环境相互作用的结果

D.海拔4000米处,a、b、c、d的数量差异体现遗传多样性

解析:本题以图形为载体考查生物多样性的相关知识,意在考查考生对曲线的比较分析能力 分析图形,海拔2000米处不同物种的个体数比较接近,故比海拔3000米处物种均匀度高,A正确;图中在一定海拔范围内,随海拔高度的不同b物种个体数也不同,说明b物种中有不同类型的个体,适应于不同的海拔高度,即b物种具有遗传多样性,B错;图中b、c数量的差异应是环境对不同生物选择的结果,C错;在海拔4000米处,a、b、c、d物种的数量比较接近,且都比较少,故不能明显体现遗传的多样性,D错

答案:A

5.(2010·福建卷,26)回答下列Ⅰ Ⅱ题

Ⅰ.东海原甲藻(简称甲藻)是我国东海引发赤潮的藻种之一,研究甲藻光合作用的生理特性可为认识赤潮发生机理提供重要信息

(一)某研究小组探究pH对甲藻光合作用的影响,设计了以下实验:

将生长旺盛的甲藻等量分成5组培养,各组藻液pH分别设定为6.0、7.0、8.0、9.0、10.0,在黑暗中放置12 h,然后在适宜光照等相同条件下培养,随即多次测定各组氧气释放量并计算净光合速率 将实验结果绘制成下图

(1)本实验除了通过测定氧气释放量,还可以通过测定________吸收量来计算净光合速率

(2)黑暗放置过程中,藻液pH会有所变化,因此在测定氧气释放量前,需多次将各组pH分别调到__________________,这是控制实验的________变量

CO2

原设定的pH

自

(3)若甲藻长时间处于pH为10.0条件下,甲藻________(能 不能)正常生长繁殖,请据图分析并说明原因:_______________________________________________

____________________________

(4)实验表明,甲藻光合作用适宜pH为6.0~9.0 但海水在该pH条件下,一般不会发生赤潮,原因是发生赤潮除了与pH 温度 光照强度等因素有关外,最主要还与海水的___________________________有关

不能

因为长时间处于pH为10.0条件下,甲藻的净光合速率为

负值,甲藻不能正常生长繁殖

富营养化(N P含量)

(二)研究小组进一步探究了温度对甲藻光合作用的影响 根据实验结果得出:甲藻生长繁殖的适宜温度为15℃~30℃,最适温度为25℃左右,当温度为9℃和33℃时,甲藻不能正常生长繁殖 请根据这些信息在图中画出净光合速率随温度变化的示意曲线

答案:

Ⅱ.棉蚜体型微小,能附着于棉花植株上生活繁殖,以吸取棉花汁液为食 为了对棉蚜虫害进行监测,科研小组从某年6月10日开始对某棉田棉蚜种群数量进行调查 调查结果如下表:

调查日期

(月-日) 6-10 6-15 6-20 6-25 6-30 7-5 7-10 7-15 7-20

棉蚜数量

(只/株) 0.42 4.79 41.58 261.73 1181.94 1976.96 2175.63 2171.46 2173.23

(1)棉蚜与棉花的种间关系是________

(2)调查棉蚜种群数量可采用________法 据表分析,调查期间棉蚜种群数量的增长曲线呈________型,在________(日期)左右棉蚜种群增长量最大

(3)若长期使用农药防治棉蚜,会导致棉蚜种群的抗药基因频率________(增大 不变 减小)

寄生

样方

S

6-30

增大

解析:本题主要考查甲藻光合作用 种间关系 基因频率等知识,意在考查考生分析图表获取信息的能力和对影响光合作用的环境因素等知识的理解

Ⅰ.(一)(1)从图中看,[JP+1]净光合速率=真正光合速率-呼吸作用速率,光合作用消耗二氧化碳产生氧气,而呼吸作用消耗氧气产生二氧化碳,因此可以通过测定氧气释放量和二氧化碳的吸收量来计算净光合速率 (2)黑暗环境中,甲藻呼吸作用产生的二氧化碳会导致藻液pH下降,因此在测定氧气释放量前,需多次将各组pH分别调到原设定的pH,以保证实验的自变量达到原设定值

(3)从图中看,当甲藻处于pH为10.0条件下,甲藻的净光合速率为负值,也就是说甲藻合成的有机物小于消耗的有机物,因此若甲藻长时间处于pH为10.0条件下,甲藻不仅不能积累有机物,还要消耗体内已经合成的有机物,从而使得甲藻不能正常生长繁殖 (4)赤潮是由于海水中的N P等矿物质的含量过多而出现的富营养化现象 (二)在画净光合速率随温度变化的示意曲线时,要找到几个特殊的点:一个是25℃时净光合速率最大,另外是9℃和33℃时净光合速率为零,最后是15℃~30℃时净光合速率为正值

Ⅱ.(1)由于棉蚜以吸取棉花汁液为食,因此棉蚜与棉花间是寄生关系 (2)由于棉蚜的活动范围很小,因此可通过样方法来测定其种群密度 根据表中的数据可看出:随着测量时间的延长,棉蚜的数量逐渐增大,在7月10日,种群数量达到最大值2175.63只/株,以后种群数量维持在最大值附近,因此符合种群数量增长的“S”型曲线 在“S”型曲线中,当种群数量达到种群数量最大值的一半,即大约在6月30日时,棉蚜种群增长量最大

(3)若长期使用农药防治棉蚜,会选择具有抗药性的棉蚜生存下来,从而导致棉蚜种群的抗药基因频率增大

小专题二 生态系统与环境保护

核心考点整合

考点整合一:生态系统的结构分析

1.生态系统中组成成分的特例与错误说法总结

错误说法 特例

细菌都是分解者 硝化细菌是自养型生物,属于生产者;寄生细菌,属于特殊的消费者

动物都是消费者 秃鹫、蚯蚓、原生动物等以动植物残体为食的腐食动物属于分解者

生产者是绿色植物 蓝藻、硝化细菌等自养原核生物也是生产者,应该说生产者包含绿色植物

植物都是生产者 菟丝子营寄生生活,属于消费者

2.生态系统的营养结构分析

(1)每条食物链(网)的起点总是生产者,最末是不被其他动物所食的动物,即最高营养级,中间为多种动物,有任何间断都不算完整的食物链

(2)同一种消费者在不同的食物链中,可以占有不同的营养级(如图2中B既是第二营养级又是第三营养级)

(3)在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合,如图2中B和E既是捕食关系又是竞争关系

(4)在食物链中,当某种生物大量增加时,一般会导致作为其食物的上一营养级数量减少,作为其天敌的下一营养级数量增多,如图1中C大量增加时,B减少,A D E增多 在食物网中,当某种生物因外界因素而大量增加时,一般除导致上一营养级减少,下一营养级增加外,还会导致与其有竞争关系的生物数量下降(如图2中E大量增加时,会导致A减少,F增加,同时会引起与E有竞争关系的B减少)

(5)食物链中各营养级生物之间是相互制约的,使它们的数量始终处于一种动态变化中 这种制约可能来自于种间,也可能来自于种内

(6)在食物网中,当某种生物因某种原因而大量减少对另一种生物的影响,沿不同的线路分析结果不同时,应以中间环节少的为分析依据

(7)食物网的复杂程度主要取决于有食物联系的生物种类而并非取决于生物的数量

【典例1】 (2011·广东调研)如图为南极某海域的食物网 据图判断正确的是( )

A.此食物网共有6条食物链

B.硅藻既是生产者,又是分解者

C.磷虾在不同食物链上都属于同一营养级

D.严禁过度捕杀蓝鲸是由于其对该食物网影响最大

[解析] 本题考查食物网的结构及影响因素 该食物网共有9条食物链,故A错误;硅藻属于自养生物,在生态系统中只能充当生产者,故B错误;过度捕杀蓝鲸会对虎鲸 磷虾等生物的数量带来一定的影响,但蓝鲸并非是对食物网影响最大的生物,硅藻对食物网的影响最大,故D错误;从图中很容易可以看出磷虾虽然存在于多条食物链,但它只充当第二营养级,故C正确

[答案] C

[知识总结] (1)分析食物网中的食物链条数是考生易错之处,要从第一个营养级数起,如果在某一个营养级后面有多个捕食者(如枪乌贼后面有帝企鹅和罗斯海豹两个捕食者),要逐一进行分析,以防遗漏 (2)食物链中的某种生物的数量变化会对其他生物的数量造成影响,比如充当第三营养级的生物数量增多,则第二营养级的生物数量将减少,而第四营养级的生物数量将增加 但在食物网中由于某种生物往往具有多个食物来源或被多种生物捕食,所以该问题不能只看一条食物链,而要将多条食物链结合起来进行分析

【互动探究1】 (2010·东北三校联考)(多选)如图是某陆地生态系统食物网的结构模式图 下列各项叙述中错误的是( )

A.此生态系统中有9条食物链

B.能量沿食物链甲→丙→己→庚流动,庚获得的能量最多

C.若丙种群数量下降5%,辛种群不会发生明显变化

D.丁和辛之间存在竞争和捕食关系

[解析] 该生态系统中有8条食物链;一般来说,与食物链戊→己→庚相比,食物链甲→丙→己→庚中,庚获得的能量较少;辛种群食物来源途径较多,因此若丙种群数量下降5%,辛种群不会发生明显变化;由食物链甲→乙→辛和甲→乙→丁→辛可知丁和辛之间存在竞争和捕食关系

[答案] AB

考点整合二:生态系统的能量流动和物质循环的基本规律及应用

1.生态系统的能量流动分析

(1)流入生态系统的总能量是指全部生产者固定下来的太阳能的总量

(2)每一营养级的能量去向分析:流入某一营养级的一定量的能量的去路有三条:①自身呼吸散热消耗;②流入下一营养级;③被分解者分解利用 但这一定量的能量不管如何传递,最终都以热能形式从生物群落中散失

2.生态系统物质循环和能量流动的区别和联系

项目 能量流动 物质循环

区别 单向流动、逐级递减 在生物群落与无机环境之间反复循环

在各级生态系统中进行 在生物圈范围内进行,具有全球性

【典例2】 (2009·重庆理综)如图是某森林生态系统物质和能量流向示意图,h i j k表示不同用途的有机物(j是未利用部分),方框大小表示使用量 下列叙述正确的是( )

A.进入该生态系统的CO2量与各h产生的CO2总量相等

B.生产者中i的量大于被初级消费者同化的有机物的量

C.流向分解者的k可被生产者直接吸收利用

D.流经该生态系统的物质和能量可循环利用

[解析] 据图判断,h表示各营养级呼吸消耗的有机物,i表示被下一营养级摄入的有机物,k表示通过生物的遗体 粪便等流入分解者的有机物 进入该生态系统的CO2量即生产者固定的CO2量,大于各营养级的h分解消耗产生的CO2总量,A错误;流向分解者的有机物(k)经分解者分解为CO2和无机盐后才能被生产者利用,C错误;在生态系统中,物质可循环利用,能量只能单向传递,不能循环利用,D错误;生产者中i的量,等于初级消费者同化的量加上其粪便中的量

[答案] B

[知识总结] 能量传递效率的相关计算

在解决有关能量传递的计算问题时,首先要确定相关的食物链,理清生物与生物在营养级上的差别,能量传递效率为10%~20% 解题时注意题目中是否有“最多” “最少” “至少”等特殊的字眼,从而确定使用10%或20%来解题

①设食物链为A→B→C→D,分情况讨论如下:

已知D营养级的能量为M,则至少需要A营养级的能量=M÷(20%)3;最多需要A营养级的能量=M÷(10%)3

已知A营养级的能量为N,则D营养级最多可获得的能量=N×(20%)3;最少可获得的能量=N×(10%)3

②如果是在食物网中,同一营养级同时从上一营养级的多种生物中获得能量,且各途径所获得的生物量相等,则按照各个单独的食物链进行计算后合并

③在食物网中分析,如 ,确定生物量变化

的“最多”或“最少”时,还应遵循以下原则:

a.食物链越短,最高营养级获得的能量越多

b.生物间的取食关系越简单,生态系统能量流动过程中消耗的能量越少 如已知D营养级的能量为M,计算至少需要A营养级的能量时,应取最短食物链A→D,并以20%的能量传递效率进行传递,即等于M÷20%;计算最多需要A营养级的能量时,应取最长的食物链A→B→C→D,并以10%的能量传递效率进行传递,即等于M÷(10%)3

【互动探究2】 如图是生态系统中碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是( )

A.图中A是生产者,B D E是消费者,C是分解者

B.该生态系统的组成成分包括A B C D 非生物的物质和能量

C.该生物系统中食物链可表示为:A→D→E→B

D.E每增加1 kg的体重,至少需要25 kg的A

[解析] 从碳循环的过程分析,A是生产者,D E是消费者,B是分解者,C是无机环境中的CO2库,故A B两项的叙述是错误的;C项错在食物链表示的是生产者和消费者之间的关系,不应包含分解者B;根据能量传递效率20%来计算,E每增加1 kg的体重,至少需要消耗A 25 kg

[答案] D

考点整合三:生态系统的稳定性

1.抵抗力稳定性和恢复力稳定性的比较

项目 抵抗力稳定性 恢复力稳定性

本质 抵抗外界干扰,使自身的结构和功能保持原状的能力 遭到外界因素的破坏后,恢复到原状的能力

影响因素 生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力越强,抵抗力稳定性越高 生物种类越少,营养结构越简单,自动调节能力越弱,恢复力稳定性越高

原因 生态系统具有一定的自我调节能力,其基础为负反馈调节

关系 都是生态系统稳定性的评价指标,二者通常成相反的关系

2.稳定性及其原理

【典例3】 (2009·福建理综)下列有关生态系统稳定性的叙述,不正确的是( )

A.生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础

B.生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统稳定性

C.生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了其间接价值

D.生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越高

[解析] 一般来说,生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,其自我调节能力越强,生态系统的抵抗力稳定性越高,而生态系统的恢复力稳定性就越低

[答案] D

【互动探究3】 下列有关食物链或食物网的说法中,正确的是( )

A.在生态系统中,生物种类越复杂,食物链越多,其抵抗力稳定性也越高

B.沿着食物链的方向,动物个体一定越来越大

C.在食物网中,根据动物的食性,每种动物只能归属于某一特定的营养级

D.生态系统中引入的某种生物数量越多,生态系统的抵抗力稳定性越高

[解析] 在食物网中,有些动物可占有不同的营养级;沿着食物链的方向,营养级越来越高,但动物个体并不都是越来越大;盲目引进物种很可能会降低生态系统的抵抗力稳定性

[答案] A

考点整合四:生态环境的保护

1.人口增长对环境的影响

2.全球性主要环境问题归纳比较(温室效应 酸雨和臭氧层破坏)

项目 温室效应 酸雨 臭氧层破坏

形成

原因 化石燃料的大量燃烧,导致大气中CO2增多 化石燃料的大量燃烧,导致大气中SO2和氮的氧化物增多 人类活动中产生的氮氧化物和氯氟烃增多

危害 ①全球气候变暖;②海平面上升 ①水体酸化;②伤害植物的叶和芽;③腐蚀建筑物和金属材料 ①导致人类患皮肤癌、白内障等疾病;②农作物减产

防治

措施 ①减少化石燃料的燃烧;②开发新能源;③大力推广植树造林 ①减少化石燃料的燃烧;②使用脱硫煤;③开发新能源;④大力推广植树造林 减少氮氧化物和氯氟烃的排放

3.外来物种入侵及其引发生态危机的机理分析

外来物种入侵就是指某物种从它的原产地,通过非自然途径迁移到新的生态环境的过程 这些被称为生物入侵者的物种或外来种不仅会给人类社会造成难以估量的损失,还会对“入侵领地”的生物多样性造成威胁,破坏生态平衡

(1)对人类的影响 一部分有害

一部分有益

(2)对侵入地原有生态系统的影响

破坏原有生态系统的稳定性

破坏原有生态系统的多样性

(3)原因分析

适应侵入地环境

没有天敌

增长迅速

【典例4】 (2009·山东理综)每年的7月11日被定为“世界人口日” 人口问题越来越受到国际社会的重视 如图所示三种可能的人口增长曲线 请回答:

(1)16世纪以来,世界人口增长表现为图中a曲线,人口剧增带来的严重后果有________________________________

_______________________

如果这种现状不能得到有效改善,人口增长趋势终将表现为图中________曲线

(2)按生态学原理,世界人口增长应该表现为图中________曲线,该曲线与a曲线产生差别的原因是____________________________

若地球环境对人类种群的容纳量(K)为110亿,则全球人口的最适数量为________

环境污染(环境破坏 生态破坏) 资

源短缺(生物多样性降低 可耕地减少)

c

b

环境阻力(资源或空间有限)

55亿

(3)为缓解人口增长带来的世界性粮食紧张状况,人类可以适当改变膳食结构,若将(草食)动物性与植物性食物的比例由1?1调整为1?4,地球可供养的人口数量是原来的________倍 (能量传递效率按10%计算,结果精确到小数点后两位数字)

(4)我国现阶段实行计划生育政策,提倡晚婚晚育,一对夫妇只生一个孩子 这一政策能有效地控制人口增长过快的趋势,原因是____________________________

____________________________

延长世代长度(延长繁衍一代的时间),

减少新生儿个体数,降低人口出生率

1.96

[解析] (1)人口增长率过高(如a曲线所示),会导致环境污染和自然资源的严重破坏,从而使人口增长率逐渐下降,最终出现负增长的局面(如c曲线所示) (2)自然情况下,种群数量的增长应呈“S”型曲线,人口增长也不例外 其主要原因是生存条件有限 在K/2时,种群保持最大的增长率,所以如果地球环境对人类种群的容纳量为110亿,则最适人口数量为55亿 (3)假如获得的总食物量为m,当(草食)动物性食物?植物性食物=1?:1时,消耗的总的生产者即植物量=0.5 m×10+0.5 m×10×10=55 m;当(草食)动物性食物?植物性食物=1?:4时,则消耗的总的生产者即植物量=0.8 m×10+0.2 m×10×10=28 m

因此,食物比例调整后地球可供养的人口数量是原来的55 m/28 m=1.96倍 (4)提倡晚婚晚育是为了延长世代长度(即都20岁生育的话,100年能繁殖5代,而25岁生育的话,100年只繁殖4代,中国人口基数这么大,少生一代,少出生很多人);一对夫妇只生一个孩子,大大降低了新生儿个体数 两者均通过降低出生率来控制人口过快增长

【互动探究4】 (2011·苏州模拟)下列关于生态系统稳态与保护的描述中,错误的是( )

A.生物多样性是保持生态系统稳态的重要条件

B.保护生物多样性,关键是协调好人与生态环境的关系

C.保护大熊猫的根本措施是建立自然保护区,提高环境容纳量

D.在草原生态系统中,生物群落与无机环境之间不存在负反馈调节

[解析] 生物多样性越高,自我调节能力越高,稳定性越高;生物多样性受到威胁与人类的活动有明显的关系,因此保护生物多样性,关键是协调好人与生态环境的关系;在任何生态系统中都存在负反馈调节,负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础

[答案] D

高考链接

1.(2010·全国卷Ⅰ,5)如图是一个农业生态系统模式图,关于该系统的叙述,错误的是( )

A.微生物也能利用农作物通过光合作用储存的能量

B.沼气池中的微生物也是该生态系统的分解者

C.沼渣 沼液作为肥料还田,使能量能够循环利用

D.多途径利用农作物可提高该系统的能量利用效率VVVV

解析:本题考查了生态系统的结构和功能的相关知识,意在考查考生获取信息的能力和综合运用能力 B中沼气池中的微生物将有机物分解为无机物,是分解者;C中能量只能逐级递减,不能循环利用;D中该模式提高了能量的利用率,使能量尽可能多地流向对人类有益的部分

答案:C

2.(2010·全国卷Ⅱ,3)下列关于生态系统的叙述,错误的是( )

A.草原生态系统比农田生态系统的群落结构复杂

B.环境条件分布不均匀是形成群落水平结构的原因之一

C.我国南方热带雨林中分解者的代谢活动比北方森林中的弱

D.植物可通过呼吸作用和光合作用参与生态系统的碳循环

解析:本题考查生态系统的结构和功能的有关知识,意在考查考生的理解能力 A项,农田生态系统中,人的作用非常突出,生物种类比较单一,而草原生态系统是自然生态系统,其群落的结构相对复杂;B项,群落的水平结构指的是在水平方向上,由于地形的起伏 光照的明暗 湿度的大小等因素的影响导致的种群分布不均匀的现象;C项,分解者的分解作用强弱与环境温度的关系密切,温度高分解者的活动能力强,温度低分解者的活动能力弱;D项,碳循环在生物群落与无机环境之间主要是以二氧化碳的形式进行的

答案:C

3.(2010·山东卷,6)以下表示动物利用食物的过程

正确的分析是( )

A.恒温动物的④/③值一般高于变温动物

B.哺乳动物的③/①值一般为10%~20%

C.提高圈养动物生长量一般需提高③/②值

D.食肉哺乳动物的③/②值一般低于食草哺乳动物

解析:本题考查生态系统的能量流动方面的知识,意在考查考生分析数据获得信息的能力 恒温动物需要消耗更多的能量维持体温,所以有机物质积累量(④)较少,其④/③值一般低于变温动物 哺乳动物与其食物之间的能量传递效率应为:③/(①+未获取量) 食肉动物与食草动物的③/②值大小无法比较 ③/②值越高,说明有更多的食入量转变成饲养动物的同化量,有利于提高动物的生长量

答案:C

4.(2010·上海卷,14)如图为a、b、c、d四个不同种食叶昆虫的数量随山体海拔高度变化的示意图 据图分析,下列叙述正确的是( )

A.海拔2000米处的物种均匀度高于海拔3000米处

B.b数量随海拔高度的变化不能体现该物种的遗传多样性

C.海拔3000米处,b、c数量差异是生物与环境相互作用的结果

D.海拔4000米处,a、b、c、d的数量差异体现遗传多样性

解析:本题以图形为载体考查生物多样性的相关知识,意在考查考生对曲线的比较分析能力 分析图形,海拔2000米处不同物种的个体数比较接近,故比海拔3000米处物种均匀度高,A正确;图中在一定海拔范围内,随海拔高度的不同b物种个体数也不同,说明b物种中有不同类型的个体,适应于不同的海拔高度,即b物种具有遗传多样性,B错;图中b、c数量的差异应是环境对不同生物选择的结果,C错;在海拔4000米处,a、b、c、d物种的数量比较接近,且都比较少,故不能明显体现遗传的多样性,D错

答案:A

5.(2010·福建卷,26)回答下列Ⅰ Ⅱ题

Ⅰ.东海原甲藻(简称甲藻)是我国东海引发赤潮的藻种之一,研究甲藻光合作用的生理特性可为认识赤潮发生机理提供重要信息

(一)某研究小组探究pH对甲藻光合作用的影响,设计了以下实验:

将生长旺盛的甲藻等量分成5组培养,各组藻液pH分别设定为6.0、7.0、8.0、9.0、10.0,在黑暗中放置12 h,然后在适宜光照等相同条件下培养,随即多次测定各组氧气释放量并计算净光合速率 将实验结果绘制成下图

(1)本实验除了通过测定氧气释放量,还可以通过测定________吸收量来计算净光合速率

(2)黑暗放置过程中,藻液pH会有所变化,因此在测定氧气释放量前,需多次将各组pH分别调到__________________,这是控制实验的________变量

CO2

原设定的pH

自

(3)若甲藻长时间处于pH为10.0条件下,甲藻________(能 不能)正常生长繁殖,请据图分析并说明原因:_______________________________________________

____________________________

(4)实验表明,甲藻光合作用适宜pH为6.0~9.0 但海水在该pH条件下,一般不会发生赤潮,原因是发生赤潮除了与pH 温度 光照强度等因素有关外,最主要还与海水的___________________________有关

不能

因为长时间处于pH为10.0条件下,甲藻的净光合速率为

负值,甲藻不能正常生长繁殖

富营养化(N P含量)

(二)研究小组进一步探究了温度对甲藻光合作用的影响 根据实验结果得出:甲藻生长繁殖的适宜温度为15℃~30℃,最适温度为25℃左右,当温度为9℃和33℃时,甲藻不能正常生长繁殖 请根据这些信息在图中画出净光合速率随温度变化的示意曲线

答案:

Ⅱ.棉蚜体型微小,能附着于棉花植株上生活繁殖,以吸取棉花汁液为食 为了对棉蚜虫害进行监测,科研小组从某年6月10日开始对某棉田棉蚜种群数量进行调查 调查结果如下表:

调查日期

(月-日) 6-10 6-15 6-20 6-25 6-30 7-5 7-10 7-15 7-20

棉蚜数量

(只/株) 0.42 4.79 41.58 261.73 1181.94 1976.96 2175.63 2171.46 2173.23

(1)棉蚜与棉花的种间关系是________

(2)调查棉蚜种群数量可采用________法 据表分析,调查期间棉蚜种群数量的增长曲线呈________型,在________(日期)左右棉蚜种群增长量最大

(3)若长期使用农药防治棉蚜,会导致棉蚜种群的抗药基因频率________(增大 不变 减小)

寄生

样方

S

6-30

增大

解析:本题主要考查甲藻光合作用 种间关系 基因频率等知识,意在考查考生分析图表获取信息的能力和对影响光合作用的环境因素等知识的理解

Ⅰ.(一)(1)从图中看,[JP+1]净光合速率=真正光合速率-呼吸作用速率,光合作用消耗二氧化碳产生氧气,而呼吸作用消耗氧气产生二氧化碳,因此可以通过测定氧气释放量和二氧化碳的吸收量来计算净光合速率 (2)黑暗环境中,甲藻呼吸作用产生的二氧化碳会导致藻液pH下降,因此在测定氧气释放量前,需多次将各组pH分别调到原设定的pH,以保证实验的自变量达到原设定值

(3)从图中看,当甲藻处于pH为10.0条件下,甲藻的净光合速率为负值,也就是说甲藻合成的有机物小于消耗的有机物,因此若甲藻长时间处于pH为10.0条件下,甲藻不仅不能积累有机物,还要消耗体内已经合成的有机物,从而使得甲藻不能正常生长繁殖 (4)赤潮是由于海水中的N P等矿物质的含量过多而出现的富营养化现象 (二)在画净光合速率随温度变化的示意曲线时,要找到几个特殊的点:一个是25℃时净光合速率最大,另外是9℃和33℃时净光合速率为零,最后是15℃~30℃时净光合速率为正值

Ⅱ.(1)由于棉蚜以吸取棉花汁液为食,因此棉蚜与棉花间是寄生关系 (2)由于棉蚜的活动范围很小,因此可通过样方法来测定其种群密度 根据表中的数据可看出:随着测量时间的延长,棉蚜的数量逐渐增大,在7月10日,种群数量达到最大值2175.63只/株,以后种群数量维持在最大值附近,因此符合种群数量增长的“S”型曲线 在“S”型曲线中,当种群数量达到种群数量最大值的一半,即大约在6月30日时,棉蚜种群增长量最大

(3)若长期使用农药防治棉蚜,会选择具有抗药性的棉蚜生存下来,从而导致棉蚜种群的抗药基因频率增大

同课章节目录