四川省合江中学2019-2020学年高中物理教科版选修3-5:3.2放射性 衰变 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省合江中学2019-2020学年高中物理教科版选修3-5:3.2放射性 衰变 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 274.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.2放射性衰变

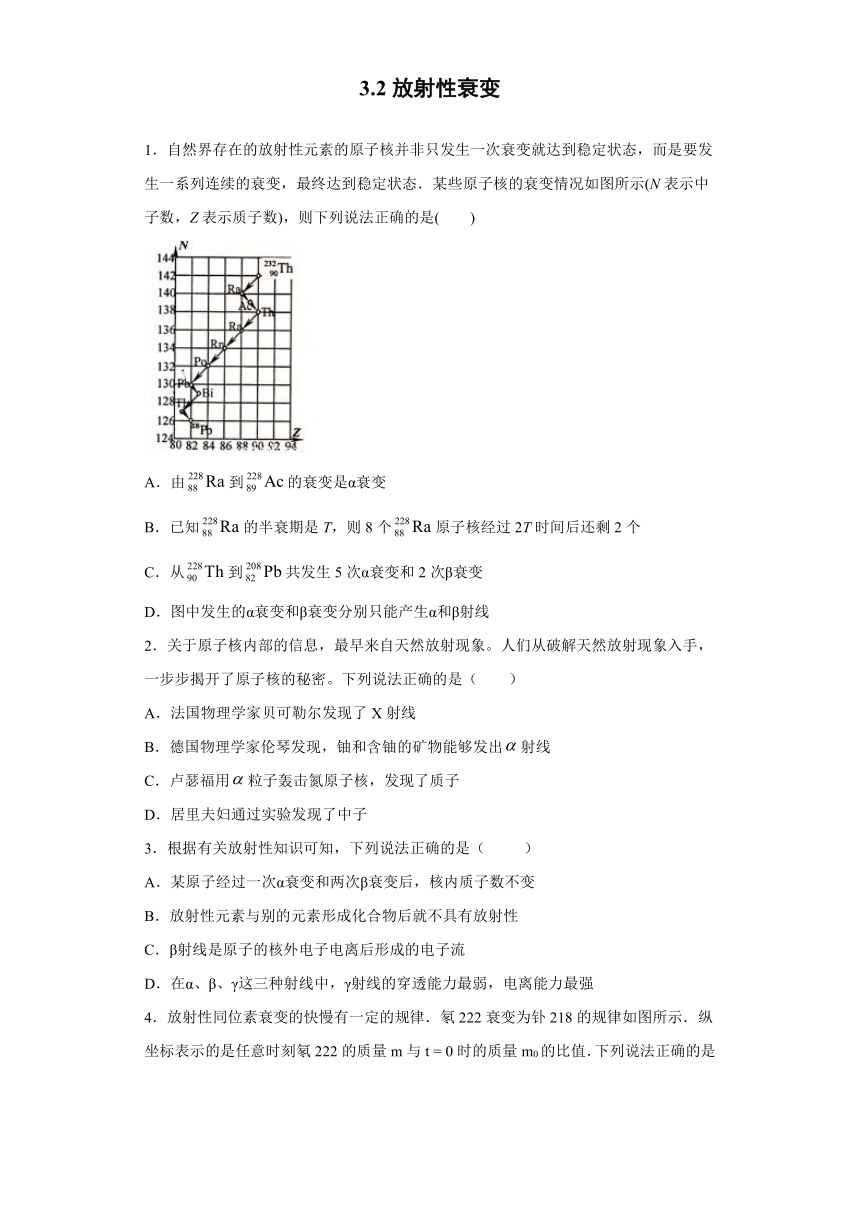

1.自然界存在的放射性元素的原子核并非只发生一次衰变就达到稳定状态,而是要发生一系列连续的衰变,最终达到稳定状态.某些原子核的衰变情况如图所示(N表示中子数,Z表示质子数),则下列说法正确的是( )

A.由到的衰变是α衰变

B.已知的半衰期是T,则8个原子核经过2T时间后还剩2个

C.从到共发生5次α衰变和2次β衰变

D.图中发生的α衰变和β衰变分别只能产生α和β射线

2.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象。人们从破解天然放射现象入手,一步步揭开了原子核的秘密。下列说法正确的是( )

A.法国物理学家贝可勒尔发现了X射线

B.德国物理学家伦琴发现,铀和含铀的矿物能够发出射线

C.卢瑟福用粒子轰击氮原子核,发现了质子

D.居里夫妇通过实验发现了中子

3.根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是( )

A.某原子经过一次α衰变和两次β衰变后,核内质子数不变

B.放射性元素与别的元素形成化合物后就不具有放射性

C.β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流

D.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最弱,电离能力最强

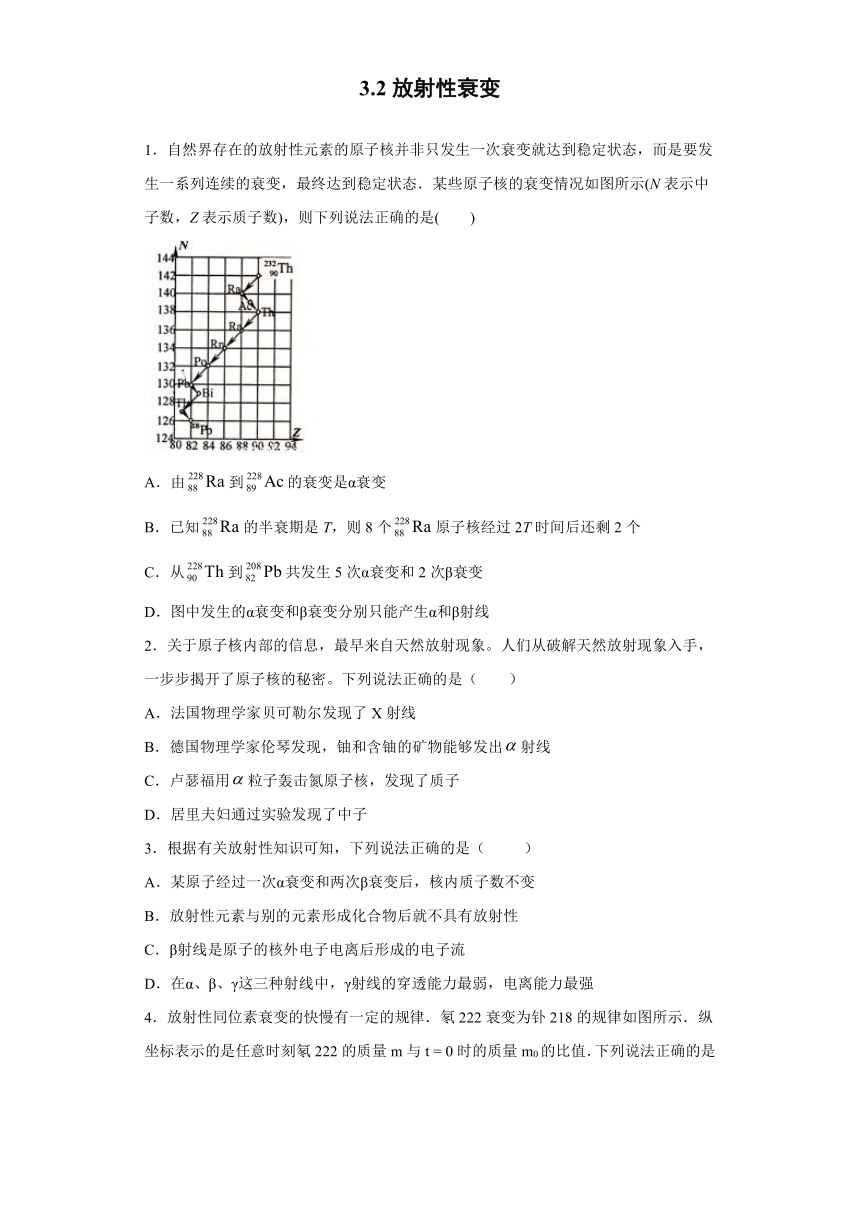

4.放射性同位素衰变的快慢有一定的规律.氡222衰变为钋218的规律如图所示.纵坐标表示的是任意时刻氡222的质量m与t = 0时的质量m0的比值.下列说法正确的是

A.氡222的半衰期是7.6天

B.氡222的半衰期是3.8天

C.若升高温度,氡222的半衰期将变长

D.若升高温度,氡222的半衰期将变短

5.下列说法正确的是( )

A.贝克勒尔通过实验最早发现了电子

B.若使放射性物质的温度升高,则其半衰期增大

C.核反应堆用过的废料清洁无污染,没有放射性

D.核反应属于重核的裂变

6.在一个原子核衰变为一个原子核的过程中,发生β衰变的次数为( )

A.8次 B.6次 C.4次 D.2次

7.放射性元素A经过2次α衰变和1次β 衰变后生成一新元素B,则元素B在元素周期表中的位置较元素A的位置向前移动了

A.1位 B.2位 C.3位 D.4位

8.下列事实中能够作为“原子核可再分”依据的是( )

A.电子的发现 B.天然放射现象

C.α粒子散射实验 D.原子发光现象

9.“嫦娥二号”的任务之一是利用经技术改进的γ射线谱仪探测月球表面多种元素的含量与分布特征。月球表面一些元素(如钍、铀)本身就有放射性,发出γ射线;另外一些元素(如硅、镁、铝)在宇宙射线轰击下会发出γ射线。而γ射线谱仪可以探测到这些射线,从而证明某种元素的存在。下列关于γ射线的说法正确的是( )

A.γ射线经常伴随α射线和β射线产生

B.γ射线来自原子核

C.如果元素以单质存在其有放射性,那么元素以化合物形式存在不一定其有放射性

D.γ射线的穿透能力比α射线、β射线都要强

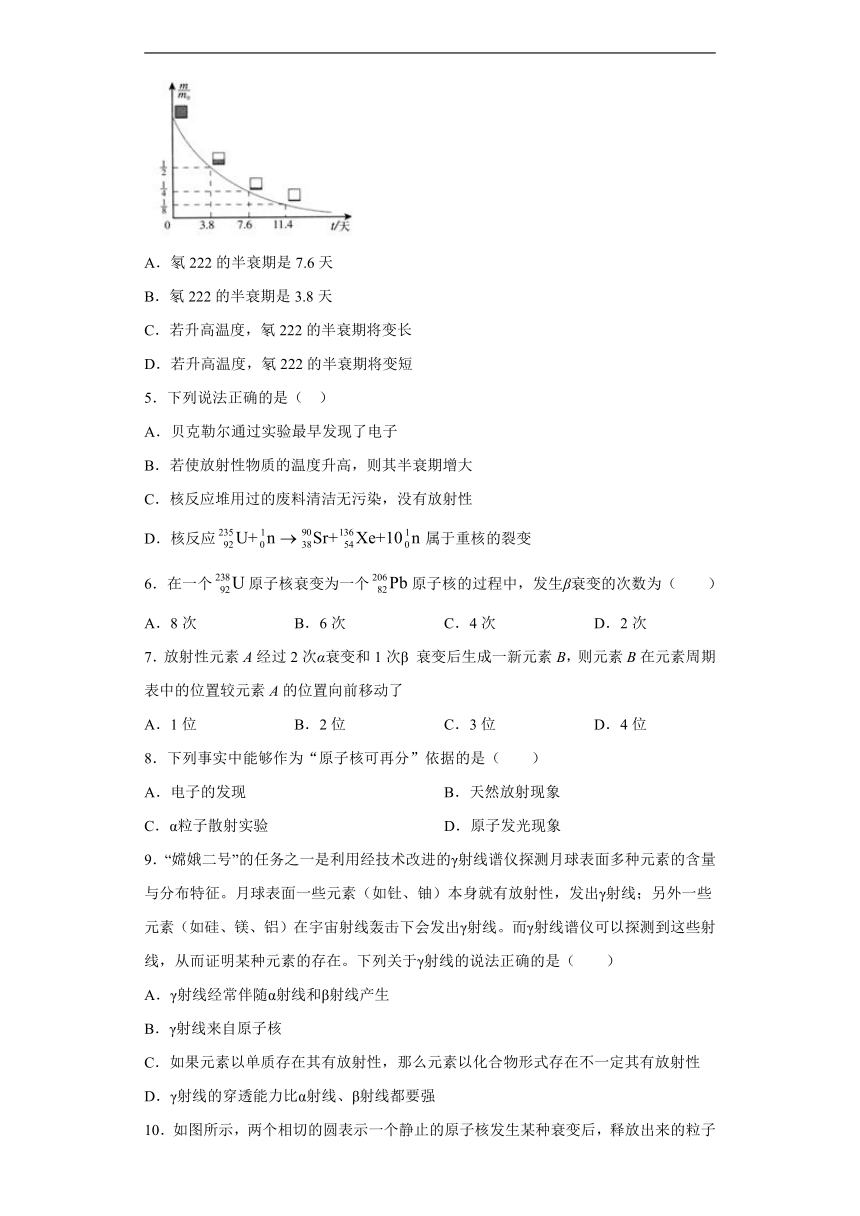

10.如图所示,两个相切的圆表示一个静止的原子核发生某种衰变后,释放出来的粒子和反冲核在磁场中运动的轨迹,可以判断

A.原子核发生β衰变

B.原子核发生α衰变

C.大圆是释放粒子的运动轨迹,小圆是新核的运动轨迹

D.大圆是新核的运动轨迹,小圆是释放粒子的运动轨迹

11.某考古队发现一古生物骸骨.考古专家根据骸骨中的含量推断出了该生物死亡的年代.已知此骸骨中的含量为活着的生物体中的1/4,的半衰期为5730年.该生物死亡时距今约 年.

12.衰变成,共发生了________次衰变和________次衰变.

13.1934年约里奥-居里夫妇用粒子轰击静止的,发现了放射性磷和另一种粒子,并因这一伟大发现而获得诺贝尔物理学奖.

(1)写出这个过程的核反应方程式;

(2)若该种粒子以初速度与一个静止的核发生碰撞,但没有发生核反应,该粒子碰后的速度大小为,运动方向与原运动方向相反,求碰撞后核的速度

14.1993年,中国科学院上海原子核研究所制得了一种新的铂元素的同位素.制取过程如下:

(1)用质子轰击铍靶产生快中子;

(2)用快中子轰击汞,反应过程可能有两种:

①生成,放出氦原子核;②生成,同时放出质子、中子;

(3)生成的发生两次衰变,变成稳定的原子核.

写出上述核反应过程.

参考答案

1.C

【解析】

由到放出负电子,则此衰变是β衰变,选项A错误;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数的原子核不适应,选项B错误;变为,质量数少20,则发生了5次α衰变,根据5×2-x=8得,x=2,知发生了2次β衰变,故C正确;图中发生的α衰变和β衰变时,往往伴随γ射线产生,选项D错误;故选C.

2.C

【解析】

A.法国物理学家贝可勒尔发现了铀和含铀的矿物能够发出射线,A错误;

B.德国物理学家伦琴,发现了伦琴射线又叫X射线,B错误;

C.卢瑟福用粒子轰击氮原子核,发现了质子,并预言了中子的存在,C正确;

D.查德威克通过实验发现了中子,D错误。

故选C。

3.A

【解析】

A. 某原子经过一次α衰变核内质子数减小2,发生一次β衰变后,核内质子数增加1,则原子经过一次α衰变和两次β衰变后,核内质子数不变,选项A正确;

B. 放射性元素的放射性与元素所处的化合状态无关,选项B错误;

C. β射线是原子核内的中子转化为质子时放出的负电子后形成的电子流,选项C错误;

D. 在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,选项D错误.

4.B

【解析】

试题分析:半衰期是指有半数原子核发生衰变的时间,是一个统计学规律,对大量的原子核衰变进行统计才有意义.根据图像可得氡222经过3.8天没有衰变的就剩下一半,所以选项A错B对.原子核衰变是原子核内部的反应,温度的高度只能影响分子结构不能影响原子核内部,所以温度对原子核没有影响,无论温度如何,半衰期不变,选项CD错.

考点:原子核衰变 半衰期

5.D

【解析】

A.汤姆孙通过实验最早发现电子,故A错误;

B.放射性物质的半衰期与外界的物理和化学状态无关,只取决于原子核的内部结构,故B错误;

C.核反应堆用过的废料仍然有放射性,故C错误;

D.核反应,属于重核的裂变,D正确;

故选D。

6.B

【解析】

设经过m次α衰变,n次β衰变,则有:

4m=32,2m-n=10

解得:

m=8,n=6

故B正确ACD错误。

故选B。

7.C

【解析】

α粒子是,β 粒子是,因此发生一次α衰变电荷数减少2,发生一次β 衰变电荷数增加1,据题意,电荷数变化为:,所以新元素在元素周期表中的位置向前移动了3位.故选项C正确.

【点睛】

衰变前后质量数和电荷数守恒,根据发生一次α衰变电荷数减少2,发生一次β 衰变电荷数增加1可以计算出放射性元素电荷数的变化量.

8.B

【解析】

A.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,从而证明了原子可再分,故A错误;

B.天然放射现象是原子发生衰变之后会放出三种射线,这说明原子核可再分,故B正确;

C.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说,故C错误;

D.氢原子发光说明核外电子的跃迁,不能说明原子核可再分,故D错误;

故选B。

9.ABD

【解析】

AB.γ射线是原子核发生变化时伴随α射线和β射线放出来的,故AB正确;

C.元素的放射性与其为单质还是化合物无关,故C错误;

D. γ射线本质是高速光子流,穿透能力比α射线、β射线都要强,故D正确。

故选ABD。

10.AC

【解析】

分裂前后动量守恒,由半径可知小圆粒子带电量大,为生成的新核,肯定带正电,由洛伦兹力可判断新核沿逆时针转动,另一个粒子沿顺时针转动,由洛伦兹力可判断为电子,A对; C对;

11.11460年

【解析】

核剩下1/4,说明正好经过两个半衰期时间,故该生物死亡时距今约2×5730年=11460年.

12.4 2

【解析】

[1]衰变为,质量数减小16,电荷数减小6;由于原子核经过一次衰变,电荷数减小2,质量数减小4,经过一次衰变后电荷数增加1,质量数不变,所以衰变的次数为:

[2]衰变的次数为:

13.(1) (2)运动方向与该粒子原运动方向相同

【解析】

(1)根据核反应前后质量数守恒和电荷数守恒知核反应方程式为:。

(2)设该种粒子的质量为m,则核的质量为,碰撞后核的速度为v2

由动量守恒定律可得:

解得:

则碰撞后核的运动方向与该粒子原运动方向相同。

14.(1)(2)①② (3)

【解析】

(1)用质子轰击铍靶产生快中子,根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

。

(2)①用快中子轰击汞,生成,放出氦原子核,根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

。

②用快中子轰击汞,生成,同时放出质子、中子。根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

(3)生成的发生两次衰变,变成稳定的原子核,根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

,

1.自然界存在的放射性元素的原子核并非只发生一次衰变就达到稳定状态,而是要发生一系列连续的衰变,最终达到稳定状态.某些原子核的衰变情况如图所示(N表示中子数,Z表示质子数),则下列说法正确的是( )

A.由到的衰变是α衰变

B.已知的半衰期是T,则8个原子核经过2T时间后还剩2个

C.从到共发生5次α衰变和2次β衰变

D.图中发生的α衰变和β衰变分别只能产生α和β射线

2.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象。人们从破解天然放射现象入手,一步步揭开了原子核的秘密。下列说法正确的是( )

A.法国物理学家贝可勒尔发现了X射线

B.德国物理学家伦琴发现,铀和含铀的矿物能够发出射线

C.卢瑟福用粒子轰击氮原子核,发现了质子

D.居里夫妇通过实验发现了中子

3.根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是( )

A.某原子经过一次α衰变和两次β衰变后,核内质子数不变

B.放射性元素与别的元素形成化合物后就不具有放射性

C.β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流

D.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最弱,电离能力最强

4.放射性同位素衰变的快慢有一定的规律.氡222衰变为钋218的规律如图所示.纵坐标表示的是任意时刻氡222的质量m与t = 0时的质量m0的比值.下列说法正确的是

A.氡222的半衰期是7.6天

B.氡222的半衰期是3.8天

C.若升高温度,氡222的半衰期将变长

D.若升高温度,氡222的半衰期将变短

5.下列说法正确的是( )

A.贝克勒尔通过实验最早发现了电子

B.若使放射性物质的温度升高,则其半衰期增大

C.核反应堆用过的废料清洁无污染,没有放射性

D.核反应属于重核的裂变

6.在一个原子核衰变为一个原子核的过程中,发生β衰变的次数为( )

A.8次 B.6次 C.4次 D.2次

7.放射性元素A经过2次α衰变和1次β 衰变后生成一新元素B,则元素B在元素周期表中的位置较元素A的位置向前移动了

A.1位 B.2位 C.3位 D.4位

8.下列事实中能够作为“原子核可再分”依据的是( )

A.电子的发现 B.天然放射现象

C.α粒子散射实验 D.原子发光现象

9.“嫦娥二号”的任务之一是利用经技术改进的γ射线谱仪探测月球表面多种元素的含量与分布特征。月球表面一些元素(如钍、铀)本身就有放射性,发出γ射线;另外一些元素(如硅、镁、铝)在宇宙射线轰击下会发出γ射线。而γ射线谱仪可以探测到这些射线,从而证明某种元素的存在。下列关于γ射线的说法正确的是( )

A.γ射线经常伴随α射线和β射线产生

B.γ射线来自原子核

C.如果元素以单质存在其有放射性,那么元素以化合物形式存在不一定其有放射性

D.γ射线的穿透能力比α射线、β射线都要强

10.如图所示,两个相切的圆表示一个静止的原子核发生某种衰变后,释放出来的粒子和反冲核在磁场中运动的轨迹,可以判断

A.原子核发生β衰变

B.原子核发生α衰变

C.大圆是释放粒子的运动轨迹,小圆是新核的运动轨迹

D.大圆是新核的运动轨迹,小圆是释放粒子的运动轨迹

11.某考古队发现一古生物骸骨.考古专家根据骸骨中的含量推断出了该生物死亡的年代.已知此骸骨中的含量为活着的生物体中的1/4,的半衰期为5730年.该生物死亡时距今约 年.

12.衰变成,共发生了________次衰变和________次衰变.

13.1934年约里奥-居里夫妇用粒子轰击静止的,发现了放射性磷和另一种粒子,并因这一伟大发现而获得诺贝尔物理学奖.

(1)写出这个过程的核反应方程式;

(2)若该种粒子以初速度与一个静止的核发生碰撞,但没有发生核反应,该粒子碰后的速度大小为,运动方向与原运动方向相反,求碰撞后核的速度

14.1993年,中国科学院上海原子核研究所制得了一种新的铂元素的同位素.制取过程如下:

(1)用质子轰击铍靶产生快中子;

(2)用快中子轰击汞,反应过程可能有两种:

①生成,放出氦原子核;②生成,同时放出质子、中子;

(3)生成的发生两次衰变,变成稳定的原子核.

写出上述核反应过程.

参考答案

1.C

【解析】

由到放出负电子,则此衰变是β衰变,选项A错误;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数的原子核不适应,选项B错误;变为,质量数少20,则发生了5次α衰变,根据5×2-x=8得,x=2,知发生了2次β衰变,故C正确;图中发生的α衰变和β衰变时,往往伴随γ射线产生,选项D错误;故选C.

2.C

【解析】

A.法国物理学家贝可勒尔发现了铀和含铀的矿物能够发出射线,A错误;

B.德国物理学家伦琴,发现了伦琴射线又叫X射线,B错误;

C.卢瑟福用粒子轰击氮原子核,发现了质子,并预言了中子的存在,C正确;

D.查德威克通过实验发现了中子,D错误。

故选C。

3.A

【解析】

A. 某原子经过一次α衰变核内质子数减小2,发生一次β衰变后,核内质子数增加1,则原子经过一次α衰变和两次β衰变后,核内质子数不变,选项A正确;

B. 放射性元素的放射性与元素所处的化合状态无关,选项B错误;

C. β射线是原子核内的中子转化为质子时放出的负电子后形成的电子流,选项C错误;

D. 在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,选项D错误.

4.B

【解析】

试题分析:半衰期是指有半数原子核发生衰变的时间,是一个统计学规律,对大量的原子核衰变进行统计才有意义.根据图像可得氡222经过3.8天没有衰变的就剩下一半,所以选项A错B对.原子核衰变是原子核内部的反应,温度的高度只能影响分子结构不能影响原子核内部,所以温度对原子核没有影响,无论温度如何,半衰期不变,选项CD错.

考点:原子核衰变 半衰期

5.D

【解析】

A.汤姆孙通过实验最早发现电子,故A错误;

B.放射性物质的半衰期与外界的物理和化学状态无关,只取决于原子核的内部结构,故B错误;

C.核反应堆用过的废料仍然有放射性,故C错误;

D.核反应,属于重核的裂变,D正确;

故选D。

6.B

【解析】

设经过m次α衰变,n次β衰变,则有:

4m=32,2m-n=10

解得:

m=8,n=6

故B正确ACD错误。

故选B。

7.C

【解析】

α粒子是,β 粒子是,因此发生一次α衰变电荷数减少2,发生一次β 衰变电荷数增加1,据题意,电荷数变化为:,所以新元素在元素周期表中的位置向前移动了3位.故选项C正确.

【点睛】

衰变前后质量数和电荷数守恒,根据发生一次α衰变电荷数减少2,发生一次β 衰变电荷数增加1可以计算出放射性元素电荷数的变化量.

8.B

【解析】

A.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,从而证明了原子可再分,故A错误;

B.天然放射现象是原子发生衰变之后会放出三种射线,这说明原子核可再分,故B正确;

C.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说,故C错误;

D.氢原子发光说明核外电子的跃迁,不能说明原子核可再分,故D错误;

故选B。

9.ABD

【解析】

AB.γ射线是原子核发生变化时伴随α射线和β射线放出来的,故AB正确;

C.元素的放射性与其为单质还是化合物无关,故C错误;

D. γ射线本质是高速光子流,穿透能力比α射线、β射线都要强,故D正确。

故选ABD。

10.AC

【解析】

分裂前后动量守恒,由半径可知小圆粒子带电量大,为生成的新核,肯定带正电,由洛伦兹力可判断新核沿逆时针转动,另一个粒子沿顺时针转动,由洛伦兹力可判断为电子,A对; C对;

11.11460年

【解析】

核剩下1/4,说明正好经过两个半衰期时间,故该生物死亡时距今约2×5730年=11460年.

12.4 2

【解析】

[1]衰变为,质量数减小16,电荷数减小6;由于原子核经过一次衰变,电荷数减小2,质量数减小4,经过一次衰变后电荷数增加1,质量数不变,所以衰变的次数为:

[2]衰变的次数为:

13.(1) (2)运动方向与该粒子原运动方向相同

【解析】

(1)根据核反应前后质量数守恒和电荷数守恒知核反应方程式为:。

(2)设该种粒子的质量为m,则核的质量为,碰撞后核的速度为v2

由动量守恒定律可得:

解得:

则碰撞后核的运动方向与该粒子原运动方向相同。

14.(1)(2)①② (3)

【解析】

(1)用质子轰击铍靶产生快中子,根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

。

(2)①用快中子轰击汞,生成,放出氦原子核,根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

。

②用快中子轰击汞,生成,同时放出质子、中子。根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

(3)生成的发生两次衰变,变成稳定的原子核,根据质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为:

,