四川省资阳市普州高级中学2019-2020学年高中物理教科版选修3-5:2.2原子的核式结构模型 学业测评(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省资阳市普州高级中学2019-2020学年高中物理教科版选修3-5:2.2原子的核式结构模型 学业测评(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 174.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.2原子的核式结构模型

1.氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论,下述说明正确的是( )

A.电子旋转半径减小

B.氢原子能量增大

C.氢原子电势能增大

D.核外电子速率增大

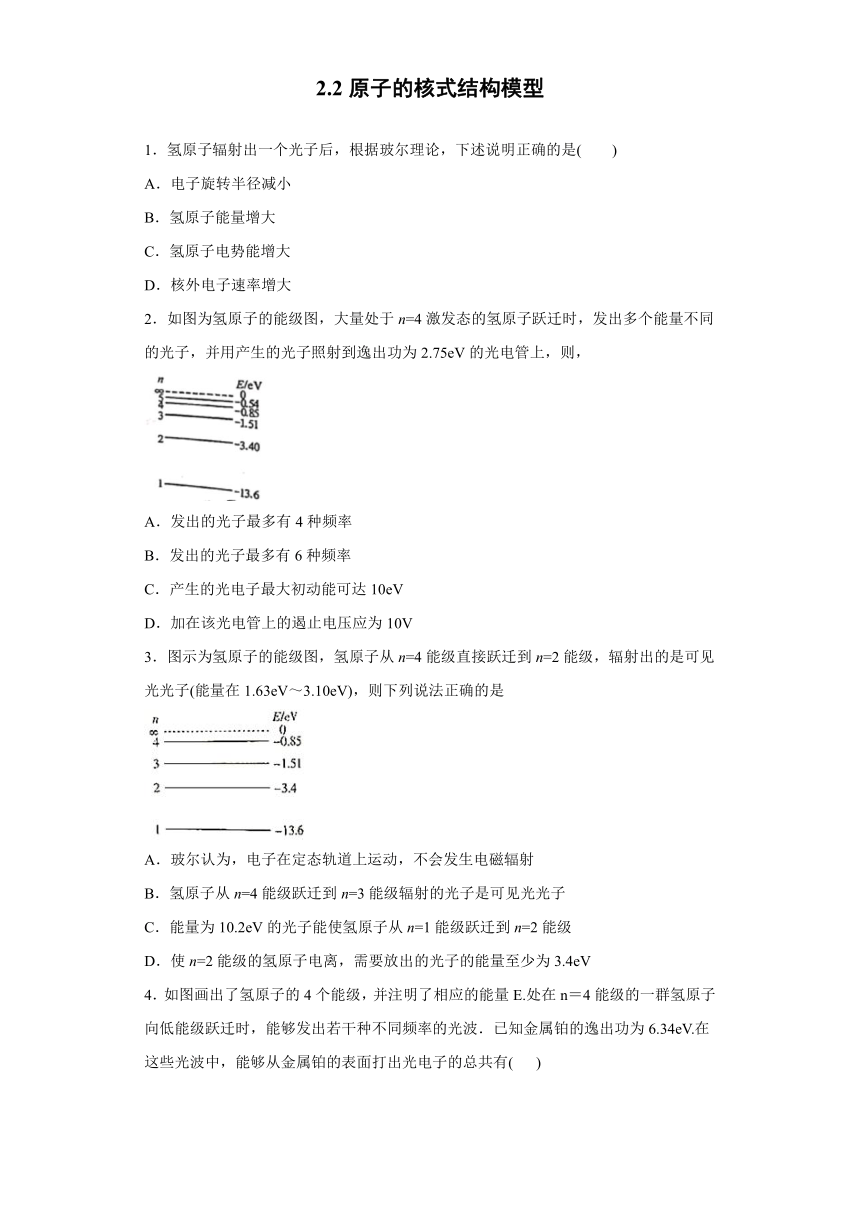

2.如图为氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子跃迁时,发出多个能量不同的光子,并用产生的光子照射到逸出功为2.75eV的光电管上,则,

A.发出的光子最多有4种频率

B.发出的光子最多有6种频率

C.产生的光电子最大初动能可达10eV

D.加在该光电管上的遏止电压应为10V

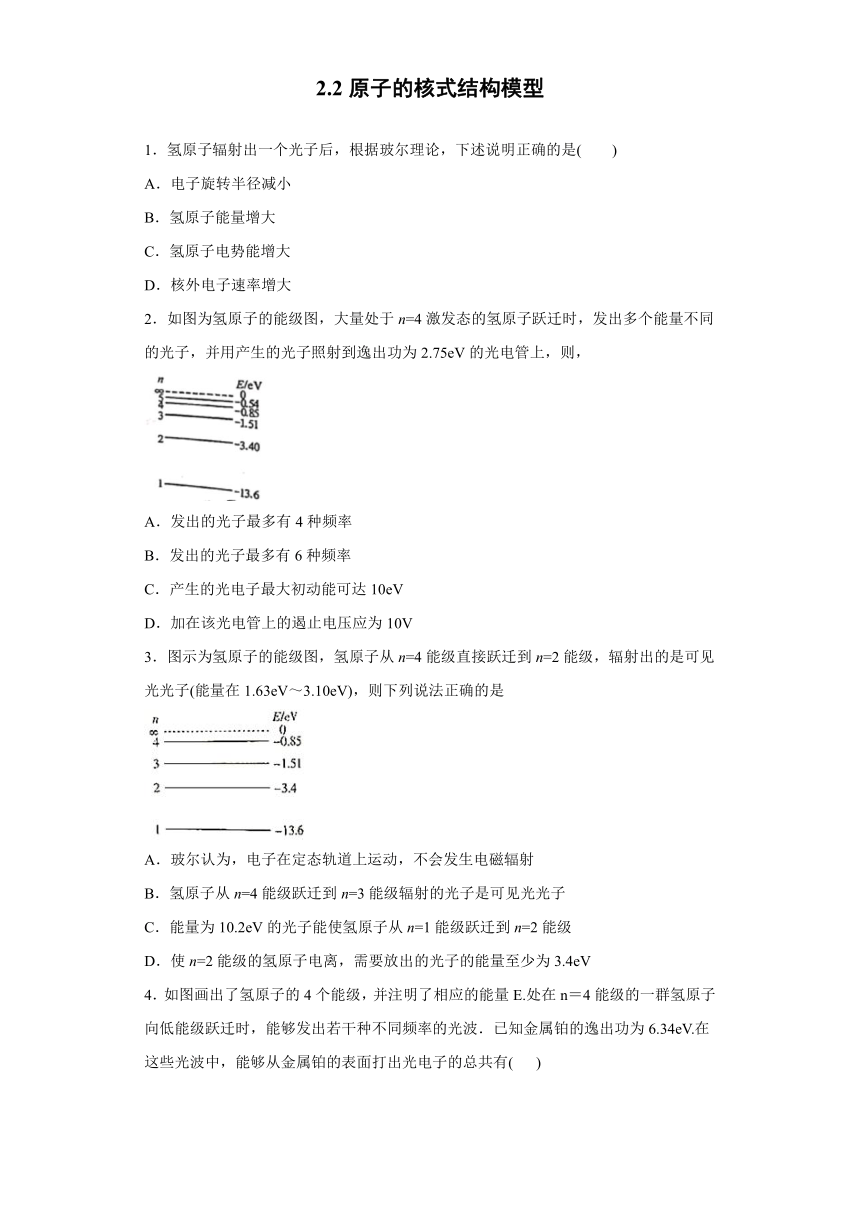

3.图示为氢原子的能级图,氢原子从n=4能级直接跃迁到n=2能级,辐射出的是可见光光子(能量在1.63eV~3.10eV),则下列说法正确的是

A.玻尔认为,电子在定态轨道上运动,不会发生电磁辐射

B.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级辐射的光子是可见光光子

C.能量为10.2eV的光子能使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级

D.使n=2能级的氢原子电离,需要放出的光子的能量至少为3.4eV

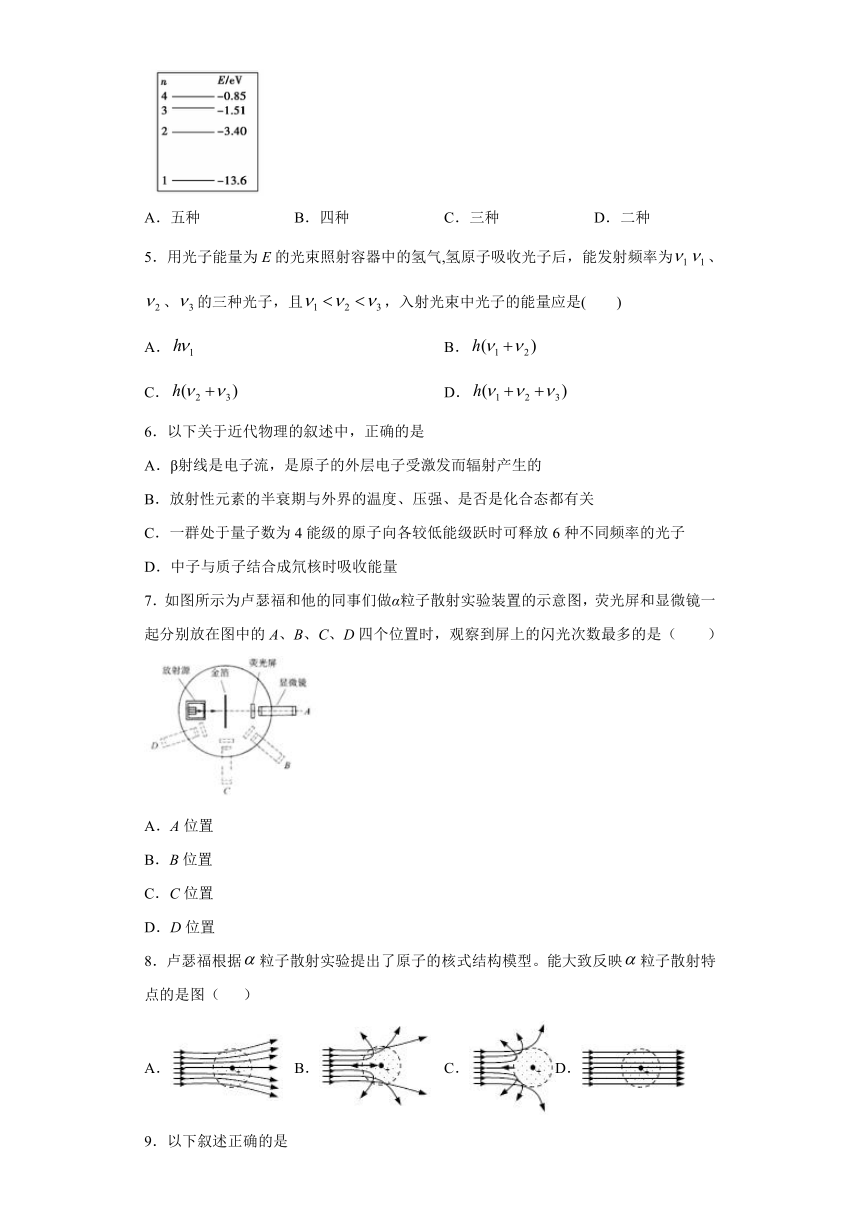

4.如图画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E.处在n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光波.已知金属铂的逸出功为6.34eV.在这些光波中,能够从金属铂的表面打出光电子的总共有( )

A.五种 B.四种 C.三种 D.二种

5.用光子能量为E的光束照射容器中的氢气,氢原子吸收光子后,能发射频率为、、的三种光子,且,入射光束中光子的能量应是( )

A. B.

C. D.

6.以下关于近代物理的叙述中,正确的是

A.β射线是电子流,是原子的外层电子受激发而辐射产生的

B.放射性元素的半衰期与外界的温度、压强、是否是化合态都有关

C.一群处于量子数为4能级的原子向各较低能级跃时可释放6种不同频率的光子

D.中子与质子结合成氘核时吸收能量

7.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到屏上的闪光次数最多的是( )

A.A位置

B.B位置

C.C位置

D.D位置

8.卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子的核式结构模型。能大致反映粒子散射特点的是图( )

A. B. C.D.

9.以下叙述正确的是

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大

B.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能

10.下列物理事件描述正确的是( )

A.1858年德国物理学家普吕克尔发现了电子

B.1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量

C.1919年英国物理学家卢瑟福发现了中子

D.1932年美国物理学家查德威克发现了质子

11.汤姆孙通过对______射线的研究,提出了原子的“葡萄干蛋糕模型”;卢瑟福通过α粒子散射实验,_______(选填“肯定”或“否定”)了汤姆孙的原子结构模型。

12.电子的发现,说明______________是可分的;卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了 _________模型。

13.卢瑟福在分析α粒子散射实验现象时,不考虑电子对α粒子运动轨迹的影响,这是因为α粒子的质量___________(选填“小于”、“等于”、“远大于”)电子的质量,α粒子与电子之间的相互作用对α粒子运动轨迹的影响_________________。

14.卢瑟福通过_______________实验,发现原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的________结构模型。

参考答案

1.AD

【解析】

氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,氢原子的能量减小,轨道半径减小,根据:

得轨道半径减小,电子速率增大,动能增大,由于氢原子半径减小的过程中电场力做正功,则氢原子电势能减小。

AD.由上分析可知,AD正确;

BC.由上分析可知,BC错误.

2.BCD

【解析】

AB.根据知,大量处于n=4的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种能量不同的光子,故A错误,B正确;

C.能级间跃迁放出或吸收光子的能量满足:hγ=Em-En,所以频率最大的光子能量为:

E=E4-E1=-0.85+13.60eV=12.75eV

若用此光照射到逸出功为2.75eV的光电管上,则光电子的最大初动能为:

12.75eV-2.75eV=10eV

故C正确;

D.光电子的最大初动能为10eV,所以加在该光电管上的遏止电压为 10V,故D正确。

3.AC

【解析】

A.玻尔认为,电子在一系列定态轨道上运动,不会发生电磁辐射,选项A正确;

B.氢原子从n= 4能级跃迁到n=3能级辐射的光子的能量

能量不在可见光能量范围内,不是可见光子,选项B错误;

C.使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级,入射光子的能量

选项C正确;

D.使n=2能级的氢原子电离,需要吸收的光子的能量至少为

选项D错误。

4.C

【解析】

处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时能发出不同光电子的数目为,n=4跃迁到n=3辐射的光子能量为0.66eV,n=3跃迁到n=2辐射的光子能量为1.89eV,n=4跃迁到n=2辐射的光子能量为2.55eV,均小于3.2eV,不能使金属钾发生光电效应,其它三种光子能量都大于3.2eV.故C正确,A、B、D错误。故选C。

【点睛】解决本题的关键知道能极差与光子能量的关系,以及掌握发生光电效应的条件.

5.B

【解析】

处于激发态的氢原子并不稳定,能够自发向低能级跃迁并发射光子,其发射光子的种类有种;故

解得;

显然从直接跃迁到能级时辐射光子的能量等于入射光子的能量,故入射光子的能量

;

而先从跃迁到,再从跃迁到辐射的能量与从直接跃迁到能级时辐射光子的能量相同,故

。

A.,与结论不相符,选项A错误;

B. 与结论相符,选项B正确;

C. 与结论不相符,选项C错误;

D. 与结论不相符,选项D错误。

6.C

【解析】

A.β射线是电子流,是从原子核内一个中子转化成一个质子而来的,故A项与题意不相符;

B.半衰期是元素本身的性质,与外界所有条件无关,故B项与题意不相符;

C.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,依据,能辐射出6种不同频率的光,故C项与题意相符;

D. 中子与质子结合成氘核的过程中有质量亏损,释放能量,故D项与题意不相符。

7.A

【解析】

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多。说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷,故A正确.

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少,故B错误.

C.放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少,故C错误.

D.放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少,故D错误.

8.B

【解析】

根据α粒子散射实验,卢瑟福在1911年提出了原子的核式结构模型;他认为:原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,原子中的大部分空间都是空的,所以大多数的α粒子都能穿过原子的空间,只有少数运动轨迹靠近原子核的α粒子,才出现较大角度的偏转。由此,结合α粒子散射实验的特点可知,AD错误;C选项的α粒子都没有穿过原子核而发生偏转,与题意不符,C错误,B选项符合题意。

9.D

【解析】

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能与频率有关,与光强无关.故选项A不符合题意.

B.放射性元素的半衰期是统计概念,需要对大量原子核才有意义.故选项B不符合题意.

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大.故选项C不符合题意.

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能.故选项D符合题意.

10.B

【解析】

A.汤姆逊发现了电子,故A错误;

B. 1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,故B正确;

C. 英国物理学家卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,故C错误;

D. 1932年美国物理学家查德威克发现了中子,故D错误;

11.阴极, 否定

【解析】

汤姆孙通过对阴极射线的研究,提出了原子的“葡萄干蛋糕模型”;卢瑟福通过α粒子散射实验,否定了汤姆孙的原子结构模型。

12.原子 原子核式结构

【解析】

汤姆生发现电子,说明原子是可以再分的,发现了电子之后,汤姆生提出了原子的枣糕模型,卢瑟福通过α粒子散射实验的实验结果,推翻了汤姆生的枣糕模型,提出卢瑟福的原子核式结构。

13.远大于 可忽略不计(意思相近的回答均可)

【解析】

卢瑟福在分析α粒子散射实验现象时,不考虑电子对α粒子运动轨迹的影响,这是因为α粒子的质量远大于电子的质量,α粒子与电子之间的相互作用对α粒子运动轨迹的影响可忽略不计。

14.α粒子散射 核式

【解析】

卢瑟福通过α粒子散射实验,发现原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型。

1.氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论,下述说明正确的是( )

A.电子旋转半径减小

B.氢原子能量增大

C.氢原子电势能增大

D.核外电子速率增大

2.如图为氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子跃迁时,发出多个能量不同的光子,并用产生的光子照射到逸出功为2.75eV的光电管上,则,

A.发出的光子最多有4种频率

B.发出的光子最多有6种频率

C.产生的光电子最大初动能可达10eV

D.加在该光电管上的遏止电压应为10V

3.图示为氢原子的能级图,氢原子从n=4能级直接跃迁到n=2能级,辐射出的是可见光光子(能量在1.63eV~3.10eV),则下列说法正确的是

A.玻尔认为,电子在定态轨道上运动,不会发生电磁辐射

B.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级辐射的光子是可见光光子

C.能量为10.2eV的光子能使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级

D.使n=2能级的氢原子电离,需要放出的光子的能量至少为3.4eV

4.如图画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E.处在n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光波.已知金属铂的逸出功为6.34eV.在这些光波中,能够从金属铂的表面打出光电子的总共有( )

A.五种 B.四种 C.三种 D.二种

5.用光子能量为E的光束照射容器中的氢气,氢原子吸收光子后,能发射频率为、、的三种光子,且,入射光束中光子的能量应是( )

A. B.

C. D.

6.以下关于近代物理的叙述中,正确的是

A.β射线是电子流,是原子的外层电子受激发而辐射产生的

B.放射性元素的半衰期与外界的温度、压强、是否是化合态都有关

C.一群处于量子数为4能级的原子向各较低能级跃时可释放6种不同频率的光子

D.中子与质子结合成氘核时吸收能量

7.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到屏上的闪光次数最多的是( )

A.A位置

B.B位置

C.C位置

D.D位置

8.卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子的核式结构模型。能大致反映粒子散射特点的是图( )

A. B. C.D.

9.以下叙述正确的是

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大

B.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能

10.下列物理事件描述正确的是( )

A.1858年德国物理学家普吕克尔发现了电子

B.1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量

C.1919年英国物理学家卢瑟福发现了中子

D.1932年美国物理学家查德威克发现了质子

11.汤姆孙通过对______射线的研究,提出了原子的“葡萄干蛋糕模型”;卢瑟福通过α粒子散射实验,_______(选填“肯定”或“否定”)了汤姆孙的原子结构模型。

12.电子的发现,说明______________是可分的;卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了 _________模型。

13.卢瑟福在分析α粒子散射实验现象时,不考虑电子对α粒子运动轨迹的影响,这是因为α粒子的质量___________(选填“小于”、“等于”、“远大于”)电子的质量,α粒子与电子之间的相互作用对α粒子运动轨迹的影响_________________。

14.卢瑟福通过_______________实验,发现原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的________结构模型。

参考答案

1.AD

【解析】

氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,氢原子的能量减小,轨道半径减小,根据:

得轨道半径减小,电子速率增大,动能增大,由于氢原子半径减小的过程中电场力做正功,则氢原子电势能减小。

AD.由上分析可知,AD正确;

BC.由上分析可知,BC错误.

2.BCD

【解析】

AB.根据知,大量处于n=4的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种能量不同的光子,故A错误,B正确;

C.能级间跃迁放出或吸收光子的能量满足:hγ=Em-En,所以频率最大的光子能量为:

E=E4-E1=-0.85+13.60eV=12.75eV

若用此光照射到逸出功为2.75eV的光电管上,则光电子的最大初动能为:

12.75eV-2.75eV=10eV

故C正确;

D.光电子的最大初动能为10eV,所以加在该光电管上的遏止电压为 10V,故D正确。

3.AC

【解析】

A.玻尔认为,电子在一系列定态轨道上运动,不会发生电磁辐射,选项A正确;

B.氢原子从n= 4能级跃迁到n=3能级辐射的光子的能量

能量不在可见光能量范围内,不是可见光子,选项B错误;

C.使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级,入射光子的能量

选项C正确;

D.使n=2能级的氢原子电离,需要吸收的光子的能量至少为

选项D错误。

4.C

【解析】

处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时能发出不同光电子的数目为,n=4跃迁到n=3辐射的光子能量为0.66eV,n=3跃迁到n=2辐射的光子能量为1.89eV,n=4跃迁到n=2辐射的光子能量为2.55eV,均小于3.2eV,不能使金属钾发生光电效应,其它三种光子能量都大于3.2eV.故C正确,A、B、D错误。故选C。

【点睛】解决本题的关键知道能极差与光子能量的关系,以及掌握发生光电效应的条件.

5.B

【解析】

处于激发态的氢原子并不稳定,能够自发向低能级跃迁并发射光子,其发射光子的种类有种;故

解得;

显然从直接跃迁到能级时辐射光子的能量等于入射光子的能量,故入射光子的能量

;

而先从跃迁到,再从跃迁到辐射的能量与从直接跃迁到能级时辐射光子的能量相同,故

。

A.,与结论不相符,选项A错误;

B. 与结论相符,选项B正确;

C. 与结论不相符,选项C错误;

D. 与结论不相符,选项D错误。

6.C

【解析】

A.β射线是电子流,是从原子核内一个中子转化成一个质子而来的,故A项与题意不相符;

B.半衰期是元素本身的性质,与外界所有条件无关,故B项与题意不相符;

C.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,依据,能辐射出6种不同频率的光,故C项与题意相符;

D. 中子与质子结合成氘核的过程中有质量亏损,释放能量,故D项与题意不相符。

7.A

【解析】

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多。说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷,故A正确.

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少,故B错误.

C.放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少,故C错误.

D.放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少,故D错误.

8.B

【解析】

根据α粒子散射实验,卢瑟福在1911年提出了原子的核式结构模型;他认为:原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,原子中的大部分空间都是空的,所以大多数的α粒子都能穿过原子的空间,只有少数运动轨迹靠近原子核的α粒子,才出现较大角度的偏转。由此,结合α粒子散射实验的特点可知,AD错误;C选项的α粒子都没有穿过原子核而发生偏转,与题意不符,C错误,B选项符合题意。

9.D

【解析】

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能与频率有关,与光强无关.故选项A不符合题意.

B.放射性元素的半衰期是统计概念,需要对大量原子核才有意义.故选项B不符合题意.

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大.故选项C不符合题意.

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能.故选项D符合题意.

10.B

【解析】

A.汤姆逊发现了电子,故A错误;

B. 1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,故B正确;

C. 英国物理学家卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,故C错误;

D. 1932年美国物理学家查德威克发现了中子,故D错误;

11.阴极, 否定

【解析】

汤姆孙通过对阴极射线的研究,提出了原子的“葡萄干蛋糕模型”;卢瑟福通过α粒子散射实验,否定了汤姆孙的原子结构模型。

12.原子 原子核式结构

【解析】

汤姆生发现电子,说明原子是可以再分的,发现了电子之后,汤姆生提出了原子的枣糕模型,卢瑟福通过α粒子散射实验的实验结果,推翻了汤姆生的枣糕模型,提出卢瑟福的原子核式结构。

13.远大于 可忽略不计(意思相近的回答均可)

【解析】

卢瑟福在分析α粒子散射实验现象时,不考虑电子对α粒子运动轨迹的影响,这是因为α粒子的质量远大于电子的质量,α粒子与电子之间的相互作用对α粒子运动轨迹的影响可忽略不计。

14.α粒子散射 核式

【解析】

卢瑟福通过α粒子散射实验,发现原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型。