第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 379.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-13 21:51:37 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史下册期末自我检测卷

第三单元

明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

时间:60分钟

满分:100分

题号

一

二

总分

得分

一、选择题(下列每小题所给的四个选项中,只有一个选项是正确的)(共40分)

1.(娄底)明初在地方废行省,设三司,分别掌管一地民政、财政、司法和军事。这一措施有助于

( )

A.扩大地方行政权力

B.削弱地方行政权力

C.加强中央对地方的控制

D.缓解中央与地方的对立

2.明建国之初,太祖朱元璋鉴于“人君不能恭览庶政,大臣专权自恣(放纵)”的状况,采取的措施是( )

A.设丞相、太尉、御史大夫,管理朝政

B.实行科举制,扩大统治基础

C.废除丞相,强化君主专制

D.大兴文字狱,禁锢知识分子思想

3.(衡阳)我国的科举制度经历了从积极推动社会进步到束缚人们思想、阻碍社会进步的转变。这种转变始于( )

A.设置进士科

B.开创殿试和武举

C.设置明经科

D.明朝“八股取士”

4.(广西北部湾经济区四市)“1405~1433年、七次远航、最远到达红海沿岸和非洲东海岸。”与这些信息相符的历史事件是( )

A.郑和下西洋

B.郑成功驱逐荷夷

C.哥伦布远洋航行

D.麦哲伦环球航行

5.明代抗倭名将谭纶(1520~1577),今抚州市宜黄县人,历事三朝,主持兵事三十年,抗倭戍边屡建奇功。以下人物能与谭纶共同捍卫海防的是( )

A.岳飞

B.郑和

C.戚继光

D.郑成功

6.(长沙)中医是中国的国粹。几千年来,历代医家在传承中华传统医术的同时,不断丰富和发展中医的内容。下列医学成就属于李时珍的是( )

A.制成“麻沸散”

B.写成《伤寒杂病论》

C.写成《千金方》

D.撰写成《本草纲目》

7.“盘旋在崇山峻岭之上/绵延峭拔的八达岭啊/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌人侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱·……”诗中赞美的我国古代的伟大工程是( )

A.都江堰

B.大运河

C.明清皇宫

D.长城

8.(聊城)明朝中后期,以市井芸芸众生为主人公的世情小说勃兴,这些作品,有的描绘小手工业者之间真诚互助的新型职业道德,有的宣扬蔑视金钱等级、贵在知心互重的婚恋观念,也有的歌颂商人追求金钱、海外冒险的理想。这段材料表明世情小说勃兴与下列哪一现象密切相关( )

A.皇权的高度膨胀

B.民族矛盾尖锐

C.工商业市镇繁荣

D.近代科学传入

9.(辽宁)近些年,中外出版有关努尔哈赤的传记、论著、小说等达60多部,这说明努尔哈赤是史学界研究的一个热点,也是文艺界创作的一个热点。那么,努尔哈赤的事迹主要有( )

①统一女真各部

②建立后金政权

③迁都沈阳,改名为盛京

④率领清军人关,并建立起对全国的统治

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①③④

10.(台州)大一统王朝屡屡被农民起义推翻,一再印证了“舟水之喻”。秦末和明末农民大起义的共同点是( )

A.以民间宗教为组织形式

B.带有反对民族压迫的特色

C.为反对苛政而举兵

D.以“平等”的口号相号召

11.(龙东)“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞(盘踞),今余既来索,则地当归我…”对殖民者提出这一正义要求的民族英雄是( )

A.戚继光

B.郑成功

C.林则徐

D.邓世昌

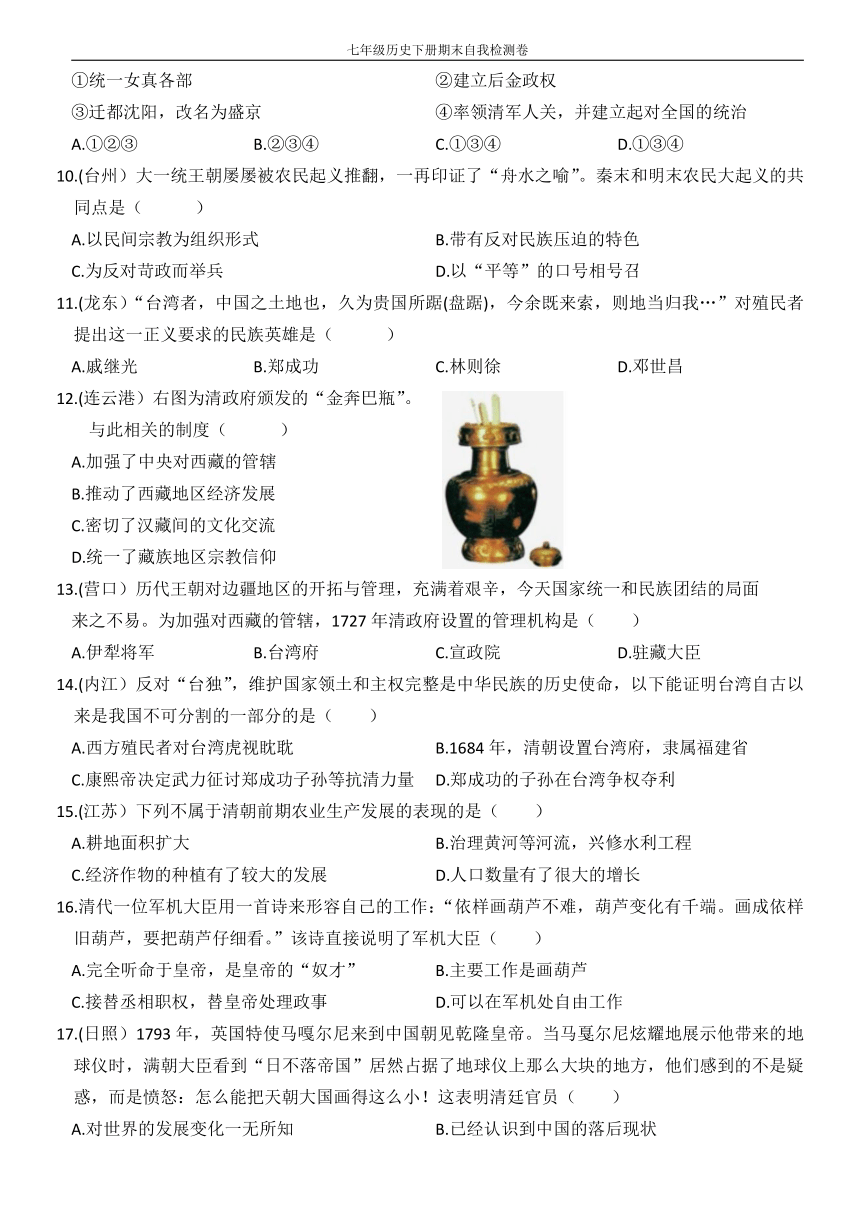

12.(连云港)右图为清政府颁发的“金奔巴瓶”。

与此相关的制度( )

A.加强了中央对西藏的管辖

B.推动了西藏地区经济发展

C.密切了汉藏间的文化交流

D.统一了藏族地区宗教信仰

13.(营口)历代王朝对边疆地区的开拓与管理,充满着艰辛,今天国家统一和民族团结的局面

来之不易。为加强对西藏的管辖,1727年清政府设置的管理机构是( )

A.伊犁将军

B.台湾府

C.宣政院

D.驻藏大臣

14.(内江)反对“台独”,维护国家领土和主权完整是中华民族的历史使命,以下能证明台湾自古以来是我国不可分割的一部分的是( )

A.西方殖民者对台湾虎视眈耽

B.1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省

C.康熙帝决定武力征讨郑成功子孙等抗清力量

D.郑成功的子孙在台湾争权夺利

15.(江苏)下列不属于清朝前期农业生产发展的表现的是( )

A.耕地面积扩大

B.治理黄河等河流,兴修水利工程

C.经济作物的种植有了较大的发展

D.人口数量有了很大的增长

16.清代一位军机大臣用一首诗来形容自己的工作:“依样画葫芦不难,葫芦变化有千端。画成依样旧葫芦,要把葫芦仔细看。”该诗直接说明了军机大臣( )

A.完全听命于皇帝,是皇帝的“奴才”

B.主要工作是画葫芦

C.接替丞相职权,替皇帝处理政事

D.可以在军机处自由工作

17.(日照)1793年,英国特使马嘎尔尼来到中国朝见乾隆皇帝。当马戛尔尼炫耀地展示他带来的地球仪时,满朝大臣看到“日不落帝国”居然占据了地球仪上那么大块的地方,他们感到的不是疑惑,而是愤怒:怎么能把天朝大国画得这么小!这表明清廷官员( )

A.对世界的发展变化一无所知

B.已经认识到中国的落后现状

C.对西方工业文明持排斥态度

D.对英国的侵略野心缺乏警惕

18.(泰州)乾隆二十二年(1757年),清廷规定外国商船“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必令原船返掉至广,不准入浙江海口”。材料所述规定( )

A.断绝了中外经济交流

B.意在扼制工商业的发展

C.禁止国人赴海外经商

D.限制外国商人来华贸易

19.明清小说以章回为结构,展开故事情节,刻画人物形象。下列章回目录选自《红楼梦》的是( )

A.孙悟空三岛求方,观世音甘泉活树

B.王熙风正言弹妒意,林黛玉俏语谁娇音

C.诸葛亮舌战群懦,鲁子敬力排众议

D.梁山泊吴用举戴宗,揭阳岭宋江逢李述

20.(河北)歌曲《说唱脸谱》中唱道:“蓝脸的窦尔顿盗御马,红脸的关公战长沙。黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳…”歌中所述的戏曲形式是( )

A.越剧

B.黄梅戏

C.京剧

D.昆曲

二、非选择题(共60分)

21.(12分)读下列材料:

材料一

唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾毅中矣。”(入毅:被收罗笼络的意思)

——王定保《唐拣言》

材料二

故吾以为明太祖制义取士,与秦焚书无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也

——廖燕《明太祖论》

请回答:

(1)隋唐时期的科举制度在社会统治基础方面有何作用?(3分)

(2)从考试内容、考试形式两个方面说一下,明清时期的科举取士与隋唐时期相比发生的变化。(4分)

(3)“其欲愚天下之心则一也”表明明朝科举制度与秦朝焚书坑儒目的相同,这个目的是什么?(2分)

(4)唐太宗和廖燕对科举的态度截然不同,从科举制在不同时期所起的作用说一下原因。(3分)

22.(10分)阅读下列材料:

材料一

通过“杯酒释兵权”的办法解除石守信等大将的兵权。

材料二

在中央设中书省,地方设行中书省,简称“行省”。

材料三

在地方废行中书省,设三司;在中央废除丞相,由六部分理朝政,直接对皇帝负责。

材料四

在中央设军机处,由皇帝选调亲信大臣组成。

请回答:

(1)以上四则材料分别是哪些皇帝实行的措施?(4分)

(2)这些措施所起的共同作用是什么?(3分)

(3)以上四则材料反映出我国封建政治统治的什么发展趋势?(3分)

23.(13分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

他脚穿草鞋,身背药篓,带着学生和儿子,翻山越岭,访医采药,足迹遍及河南、河北、江苏、安徽、江西、湖北等广大地区,走了上万里路,倾听了千万人的意见,参阅各种书籍800多种,历时27年,终于完成一部伟大的著作,现已经被译成几国文字,在全世界流传。

材料二

他除钻研农学外,还通晓数学、天文、历法、地理、水利、火器制造等许多知识。他从耶稣会传教士利玛窦等学习西方数学、天文、水利、地理、火器等“有用之实学”,译成《几何原本》、《泰西水法》诸书。

材料三

他博学多才,注重实践知识。他通过多年考察、访学,将粮食种植、谷物加工、制盐、制糖、榨油、酿酒、蚕桑、染织、采矿、冶炼等三分之二以上的生产部门的技术经验、工艺流程、工具装备等进行详解,编辑为书,在古代科技史上具有里程碑的意义,流传到国外后,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书。”

(1)材料一中的“他”是指哪位科学家?材料中的“著作”是指哪部医学巨著?请你说出这部著作在医学史上的地位。(4分)

(2)材料二中的“他”指的是谁?他编写了什么著作?(2分)

(3)材料三中的“他”指的是谁?他所写的著作涉及了哪些领域?(3分)

(4)在三则材料介绍的科学家身上,我们能学习到哪些可贵的精神?(4分)

24.(10分)阅读下图:

请回答:

(1)两幅图片分别反映的是哪两部作品中的内容?作者分别是谁?(4分)

(2)针对图一中的人物,作者歌颂了一种什么精神?(3分)

(3)针对图二的作品,作者描写了哪两个青年的悲剧,从而深刻鞭挞了封建制度和封建礼教?(3分)

25.(15分)中国崛起之路,曲折而又艰辛,历史上的经验,值得借鉴。阅读下列材料,回答问题。

材料一

历史上,中国至少曾有三次被公认为是地区最强大的国家。第一次是从公元前3世纪到公元3世纪……当时汉朝周边的一些国家开始进口汉朝的商品和技术—主要是丝绸、纸张、陶瓷……7世纪唐朝的建立不仅宣布了中国的第二次崛起,而且巩固了中国在南方的力量,并通过陆路向四周扩展影响力。这种影响力还传播到了隔海相望的日本。中国不仅高度开放而且迎来了一个贸易和工业不断增长的时代…1368年,明朝建立了,中国由此实现了第三次崛起。虽然这次与前两次相比有些逊色,中国强大的力量仍给这一地区留下了很深的印象。

—王赛武《中国迎来第四次崛起》

材料二

郑和船队所到之处,以礼待人,尊重当地风俗;公平贸易,并将海外的先进文化与科技带回国内,因而为中国赢得了信誉和朋友……郑和船队不以贸易获利为目的,丰厚的馈赠给予明朝财政巨大的经济负担,随着国力衰退,航海壮举悄然结束。

材料三

清乾隆帝致英国国王乔治三世信中的几句话:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。

(1)据材料一、二,概括指出中国古代三次崛起体现出的共同特征。简析第三次崛起与前两次相比逊色的主要原因是什么?(4分)

(2)根据材料三,清政府实行怎样的外交政策?简析其原因及影响。(7分)

(3)联系当今实际,你认为如何才能实现中国的第四次崛起?(4分)

《第三单元

综合测评卷》参考答案

1.C

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.A

10.C

11.B

12.A

13.D

14.B

15.D

16.A

17.A

18.D

19.B

20.C

21.(1)便于在全社会范围内选拔人才,扩大了中央政权的社会基础。

(2)考试内容:由前者的主要考明经和进士过渡到后者的只许在四书五经范围内命题;考试形式:由前者的没有过多的形式限制过渡到后者的必须写八股文。

(3)钳制人们的思想(或:愚民)。

(4)科举制在唐太宗时期起到了较为真正选拔人才的作用;而到明太祖时期,从内容上、形式上加以限制,科举制开始演变为朝廷钳制人们思想的工具。

22.(1)宋太祖,忽必烈,明太祖,雍正帝。

(2)加强中央集权,强化君主专制,巩固地主阶级的统治,维护国家统一。

(3)专制主义中央集权制度的不断强化。

23.(1)李时珍。《本草纲目》。地位:这部巨著,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要地位。

(2)徐光启。《农政全书》。

(3)宋应星。农业和手工业。

(4)坚强的毅力,注重实践,敢于批判错误观点,注重中外交流,善于学习和总结等。(言之有理即可)

24.(1)图一反映是《西游记》,作者吴承恩。图二反映是《红楼梦》,作者曹雪芹。

(2)揭露了当时社会的黑暗,反映了民众追求自由的愿望,歌颂民众的反抗精神。

(3)贾宝玉、林黛玉。

25.(1)①共同特征:国家强盛,实行开放的对外政策。②主要原因:因为明朝郑和下西洋以

宜扬明朝国威为目的,并没有使明朝走向强大,后因腐败、闭塞逐渐衰落。(意思相近即

可)

(2)①政策:清政府实行闭关锁国政策。②原因:清朝统治者坚持以农为本的传统观念,推行“重本抑末”政策;自给自足的封建自然经济稳定,清朝统治者认为天朝物产丰盈,无需同外国进行经济交流;防范西方殖民者的侵略扩张。(任意两点即可)③影响:对西方殖民者的侵略起过一定的自卫作用;使中国与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也未能适时地学习西方先进的科技,使中国落后于西方。

(3)看法:坚持改革开放;坚持经济强国;和平崛起、强而不霸等。(言之有理、任意两点即可)

第三单元

明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

时间:60分钟

满分:100分

题号

一

二

总分

得分

一、选择题(下列每小题所给的四个选项中,只有一个选项是正确的)(共40分)

1.(娄底)明初在地方废行省,设三司,分别掌管一地民政、财政、司法和军事。这一措施有助于

( )

A.扩大地方行政权力

B.削弱地方行政权力

C.加强中央对地方的控制

D.缓解中央与地方的对立

2.明建国之初,太祖朱元璋鉴于“人君不能恭览庶政,大臣专权自恣(放纵)”的状况,采取的措施是( )

A.设丞相、太尉、御史大夫,管理朝政

B.实行科举制,扩大统治基础

C.废除丞相,强化君主专制

D.大兴文字狱,禁锢知识分子思想

3.(衡阳)我国的科举制度经历了从积极推动社会进步到束缚人们思想、阻碍社会进步的转变。这种转变始于( )

A.设置进士科

B.开创殿试和武举

C.设置明经科

D.明朝“八股取士”

4.(广西北部湾经济区四市)“1405~1433年、七次远航、最远到达红海沿岸和非洲东海岸。”与这些信息相符的历史事件是( )

A.郑和下西洋

B.郑成功驱逐荷夷

C.哥伦布远洋航行

D.麦哲伦环球航行

5.明代抗倭名将谭纶(1520~1577),今抚州市宜黄县人,历事三朝,主持兵事三十年,抗倭戍边屡建奇功。以下人物能与谭纶共同捍卫海防的是( )

A.岳飞

B.郑和

C.戚继光

D.郑成功

6.(长沙)中医是中国的国粹。几千年来,历代医家在传承中华传统医术的同时,不断丰富和发展中医的内容。下列医学成就属于李时珍的是( )

A.制成“麻沸散”

B.写成《伤寒杂病论》

C.写成《千金方》

D.撰写成《本草纲目》

7.“盘旋在崇山峻岭之上/绵延峭拔的八达岭啊/舞起矫健的巨龙/短兵相接的年月/你是抵御外敌人侵的壁垒/和平建设的年代/你是显示民族气魄的支柱·……”诗中赞美的我国古代的伟大工程是( )

A.都江堰

B.大运河

C.明清皇宫

D.长城

8.(聊城)明朝中后期,以市井芸芸众生为主人公的世情小说勃兴,这些作品,有的描绘小手工业者之间真诚互助的新型职业道德,有的宣扬蔑视金钱等级、贵在知心互重的婚恋观念,也有的歌颂商人追求金钱、海外冒险的理想。这段材料表明世情小说勃兴与下列哪一现象密切相关( )

A.皇权的高度膨胀

B.民族矛盾尖锐

C.工商业市镇繁荣

D.近代科学传入

9.(辽宁)近些年,中外出版有关努尔哈赤的传记、论著、小说等达60多部,这说明努尔哈赤是史学界研究的一个热点,也是文艺界创作的一个热点。那么,努尔哈赤的事迹主要有( )

①统一女真各部

②建立后金政权

③迁都沈阳,改名为盛京

④率领清军人关,并建立起对全国的统治

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①③④

10.(台州)大一统王朝屡屡被农民起义推翻,一再印证了“舟水之喻”。秦末和明末农民大起义的共同点是( )

A.以民间宗教为组织形式

B.带有反对民族压迫的特色

C.为反对苛政而举兵

D.以“平等”的口号相号召

11.(龙东)“台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞(盘踞),今余既来索,则地当归我…”对殖民者提出这一正义要求的民族英雄是( )

A.戚继光

B.郑成功

C.林则徐

D.邓世昌

12.(连云港)右图为清政府颁发的“金奔巴瓶”。

与此相关的制度( )

A.加强了中央对西藏的管辖

B.推动了西藏地区经济发展

C.密切了汉藏间的文化交流

D.统一了藏族地区宗教信仰

13.(营口)历代王朝对边疆地区的开拓与管理,充满着艰辛,今天国家统一和民族团结的局面

来之不易。为加强对西藏的管辖,1727年清政府设置的管理机构是( )

A.伊犁将军

B.台湾府

C.宣政院

D.驻藏大臣

14.(内江)反对“台独”,维护国家领土和主权完整是中华民族的历史使命,以下能证明台湾自古以来是我国不可分割的一部分的是( )

A.西方殖民者对台湾虎视眈耽

B.1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省

C.康熙帝决定武力征讨郑成功子孙等抗清力量

D.郑成功的子孙在台湾争权夺利

15.(江苏)下列不属于清朝前期农业生产发展的表现的是( )

A.耕地面积扩大

B.治理黄河等河流,兴修水利工程

C.经济作物的种植有了较大的发展

D.人口数量有了很大的增长

16.清代一位军机大臣用一首诗来形容自己的工作:“依样画葫芦不难,葫芦变化有千端。画成依样旧葫芦,要把葫芦仔细看。”该诗直接说明了军机大臣( )

A.完全听命于皇帝,是皇帝的“奴才”

B.主要工作是画葫芦

C.接替丞相职权,替皇帝处理政事

D.可以在军机处自由工作

17.(日照)1793年,英国特使马嘎尔尼来到中国朝见乾隆皇帝。当马戛尔尼炫耀地展示他带来的地球仪时,满朝大臣看到“日不落帝国”居然占据了地球仪上那么大块的地方,他们感到的不是疑惑,而是愤怒:怎么能把天朝大国画得这么小!这表明清廷官员( )

A.对世界的发展变化一无所知

B.已经认识到中国的落后现状

C.对西方工业文明持排斥态度

D.对英国的侵略野心缺乏警惕

18.(泰州)乾隆二十二年(1757年),清廷规定外国商船“将来只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。如或再来,必令原船返掉至广,不准入浙江海口”。材料所述规定( )

A.断绝了中外经济交流

B.意在扼制工商业的发展

C.禁止国人赴海外经商

D.限制外国商人来华贸易

19.明清小说以章回为结构,展开故事情节,刻画人物形象。下列章回目录选自《红楼梦》的是( )

A.孙悟空三岛求方,观世音甘泉活树

B.王熙风正言弹妒意,林黛玉俏语谁娇音

C.诸葛亮舌战群懦,鲁子敬力排众议

D.梁山泊吴用举戴宗,揭阳岭宋江逢李述

20.(河北)歌曲《说唱脸谱》中唱道:“蓝脸的窦尔顿盗御马,红脸的关公战长沙。黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳…”歌中所述的戏曲形式是( )

A.越剧

B.黄梅戏

C.京剧

D.昆曲

二、非选择题(共60分)

21.(12分)读下列材料:

材料一

唐太宗在端门看见新科进士鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾毅中矣。”(入毅:被收罗笼络的意思)

——王定保《唐拣言》

材料二

故吾以为明太祖制义取士,与秦焚书无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也

——廖燕《明太祖论》

请回答:

(1)隋唐时期的科举制度在社会统治基础方面有何作用?(3分)

(2)从考试内容、考试形式两个方面说一下,明清时期的科举取士与隋唐时期相比发生的变化。(4分)

(3)“其欲愚天下之心则一也”表明明朝科举制度与秦朝焚书坑儒目的相同,这个目的是什么?(2分)

(4)唐太宗和廖燕对科举的态度截然不同,从科举制在不同时期所起的作用说一下原因。(3分)

22.(10分)阅读下列材料:

材料一

通过“杯酒释兵权”的办法解除石守信等大将的兵权。

材料二

在中央设中书省,地方设行中书省,简称“行省”。

材料三

在地方废行中书省,设三司;在中央废除丞相,由六部分理朝政,直接对皇帝负责。

材料四

在中央设军机处,由皇帝选调亲信大臣组成。

请回答:

(1)以上四则材料分别是哪些皇帝实行的措施?(4分)

(2)这些措施所起的共同作用是什么?(3分)

(3)以上四则材料反映出我国封建政治统治的什么发展趋势?(3分)

23.(13分)阅读下列材料,回答问题。

材料一

他脚穿草鞋,身背药篓,带着学生和儿子,翻山越岭,访医采药,足迹遍及河南、河北、江苏、安徽、江西、湖北等广大地区,走了上万里路,倾听了千万人的意见,参阅各种书籍800多种,历时27年,终于完成一部伟大的著作,现已经被译成几国文字,在全世界流传。

材料二

他除钻研农学外,还通晓数学、天文、历法、地理、水利、火器制造等许多知识。他从耶稣会传教士利玛窦等学习西方数学、天文、水利、地理、火器等“有用之实学”,译成《几何原本》、《泰西水法》诸书。

材料三

他博学多才,注重实践知识。他通过多年考察、访学,将粮食种植、谷物加工、制盐、制糖、榨油、酿酒、蚕桑、染织、采矿、冶炼等三分之二以上的生产部门的技术经验、工艺流程、工具装备等进行详解,编辑为书,在古代科技史上具有里程碑的意义,流传到国外后,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书。”

(1)材料一中的“他”是指哪位科学家?材料中的“著作”是指哪部医学巨著?请你说出这部著作在医学史上的地位。(4分)

(2)材料二中的“他”指的是谁?他编写了什么著作?(2分)

(3)材料三中的“他”指的是谁?他所写的著作涉及了哪些领域?(3分)

(4)在三则材料介绍的科学家身上,我们能学习到哪些可贵的精神?(4分)

24.(10分)阅读下图:

请回答:

(1)两幅图片分别反映的是哪两部作品中的内容?作者分别是谁?(4分)

(2)针对图一中的人物,作者歌颂了一种什么精神?(3分)

(3)针对图二的作品,作者描写了哪两个青年的悲剧,从而深刻鞭挞了封建制度和封建礼教?(3分)

25.(15分)中国崛起之路,曲折而又艰辛,历史上的经验,值得借鉴。阅读下列材料,回答问题。

材料一

历史上,中国至少曾有三次被公认为是地区最强大的国家。第一次是从公元前3世纪到公元3世纪……当时汉朝周边的一些国家开始进口汉朝的商品和技术—主要是丝绸、纸张、陶瓷……7世纪唐朝的建立不仅宣布了中国的第二次崛起,而且巩固了中国在南方的力量,并通过陆路向四周扩展影响力。这种影响力还传播到了隔海相望的日本。中国不仅高度开放而且迎来了一个贸易和工业不断增长的时代…1368年,明朝建立了,中国由此实现了第三次崛起。虽然这次与前两次相比有些逊色,中国强大的力量仍给这一地区留下了很深的印象。

—王赛武《中国迎来第四次崛起》

材料二

郑和船队所到之处,以礼待人,尊重当地风俗;公平贸易,并将海外的先进文化与科技带回国内,因而为中国赢得了信誉和朋友……郑和船队不以贸易获利为目的,丰厚的馈赠给予明朝财政巨大的经济负担,随着国力衰退,航海壮举悄然结束。

材料三

清乾隆帝致英国国王乔治三世信中的几句话:“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。

(1)据材料一、二,概括指出中国古代三次崛起体现出的共同特征。简析第三次崛起与前两次相比逊色的主要原因是什么?(4分)

(2)根据材料三,清政府实行怎样的外交政策?简析其原因及影响。(7分)

(3)联系当今实际,你认为如何才能实现中国的第四次崛起?(4分)

《第三单元

综合测评卷》参考答案

1.C

2.C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.A

10.C

11.B

12.A

13.D

14.B

15.D

16.A

17.A

18.D

19.B

20.C

21.(1)便于在全社会范围内选拔人才,扩大了中央政权的社会基础。

(2)考试内容:由前者的主要考明经和进士过渡到后者的只许在四书五经范围内命题;考试形式:由前者的没有过多的形式限制过渡到后者的必须写八股文。

(3)钳制人们的思想(或:愚民)。

(4)科举制在唐太宗时期起到了较为真正选拔人才的作用;而到明太祖时期,从内容上、形式上加以限制,科举制开始演变为朝廷钳制人们思想的工具。

22.(1)宋太祖,忽必烈,明太祖,雍正帝。

(2)加强中央集权,强化君主专制,巩固地主阶级的统治,维护国家统一。

(3)专制主义中央集权制度的不断强化。

23.(1)李时珍。《本草纲目》。地位:这部巨著,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要地位。

(2)徐光启。《农政全书》。

(3)宋应星。农业和手工业。

(4)坚强的毅力,注重实践,敢于批判错误观点,注重中外交流,善于学习和总结等。(言之有理即可)

24.(1)图一反映是《西游记》,作者吴承恩。图二反映是《红楼梦》,作者曹雪芹。

(2)揭露了当时社会的黑暗,反映了民众追求自由的愿望,歌颂民众的反抗精神。

(3)贾宝玉、林黛玉。

25.(1)①共同特征:国家强盛,实行开放的对外政策。②主要原因:因为明朝郑和下西洋以

宜扬明朝国威为目的,并没有使明朝走向强大,后因腐败、闭塞逐渐衰落。(意思相近即

可)

(2)①政策:清政府实行闭关锁国政策。②原因:清朝统治者坚持以农为本的传统观念,推行“重本抑末”政策;自给自足的封建自然经济稳定,清朝统治者认为天朝物产丰盈,无需同外国进行经济交流;防范西方殖民者的侵略扩张。(任意两点即可)③影响:对西方殖民者的侵略起过一定的自卫作用;使中国与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也未能适时地学习西方先进的科技,使中国落后于西方。

(3)看法:坚持改革开放;坚持经济强国;和平崛起、强而不霸等。(言之有理、任意两点即可)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源