人教部编版七年级语文上册16《猫》课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级语文上册16《猫》课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

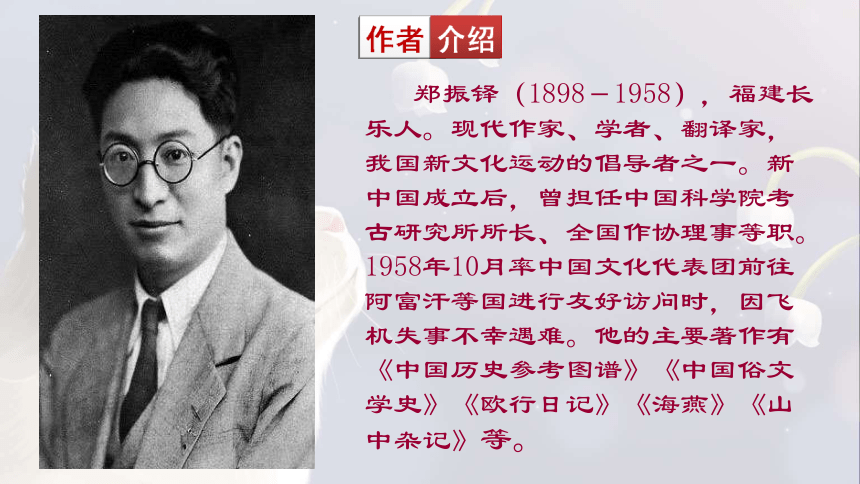

郑振铎

郑振铎(1898-1958),福建长乐人。现代作家、学者、翻译家,我国新文化运动的倡导者之一。新中国成立后,曾担任中国科学院考古研究所所长、全国作协理事等职。1958年10月率中国文化代表团前往阿富汗等国进行友好访问时,因飞机失事不幸遇难。他的主要著作有《中国历史参考图谱》《中国俗文学史》《欧行日记》《海燕》《山中杂记》等。?

《猫》是郑振铎从事文学创作的早期作品,适逢“五四”青年要求自由平等、个性解放等问题,即使对不会说话的猫也应如此。在他这一时期的作品中,表现出新思想、新观念;表达出同情弱小无辜,谴责专制霸道;弘扬公道、民主、博爱的思想。

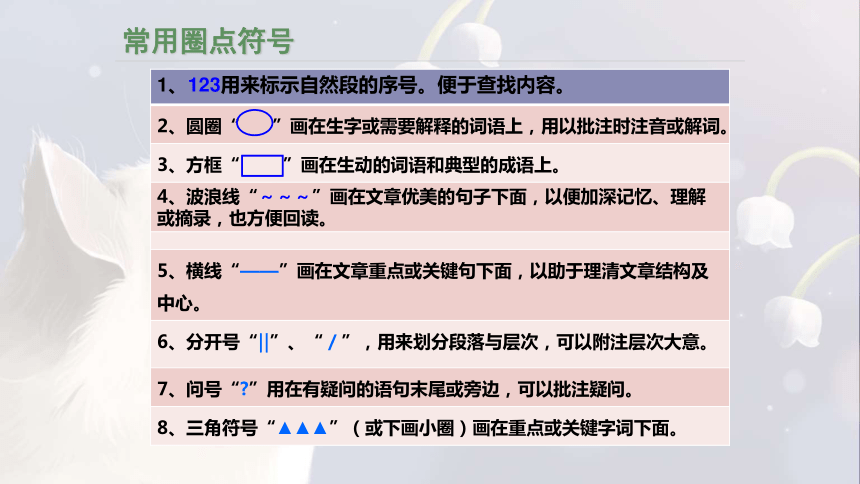

常用圈点符号

1、123用来标示自然段的序号。便于查找内容。

2、圆圈“

”画在生字或需要解释的词语上,用以批注时注音或解词。

3、方框“

”画在生动的词语和典型的成语上。

4、波浪线“~~~”画在文章优美的句子下面,以便加深记忆、理解或摘录,也方便回读。

5、横线“——”画在文章重点或关键句下面,以助于理清文章结构及中心。

6、分开号“‖”、“/”,用来划分段落与层次,可以附注层次大意。

7、问号“?”用在有疑问的语句末尾或旁边,可以批注疑问。

8、三角符号“▲▲▲”(或下画小圈)画在重点或关键字词下面。

fú

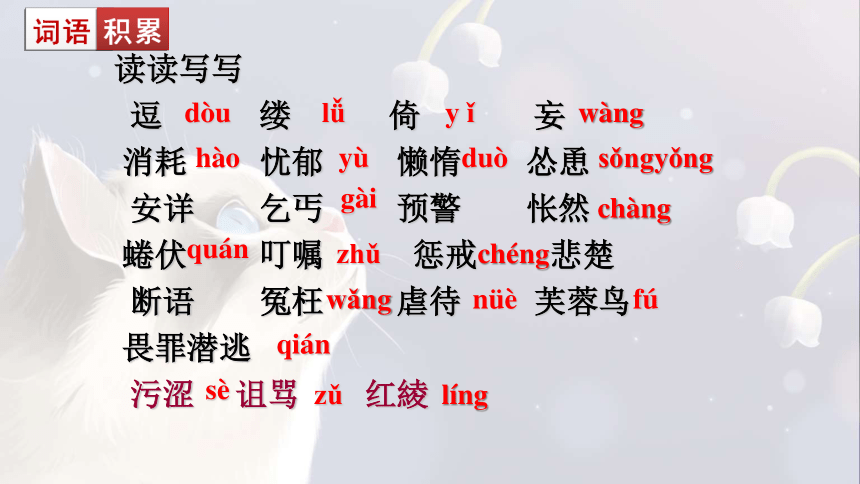

读读写写

逗

缕

倚

妄

消耗

忧郁

懒惰

怂恿

安详

乞丐

预警

怅然

蜷伏

叮嘱

惩戒

悲楚

断语

冤枉

虐待

芙蓉鸟

畏罪潜逃

污涩

诅骂

红綾

lǚ

wàng

hào

duò

wǎng

qián

dòu

y

ǐ

gài

yù

sǒngyǒng

chàng

quán

zhǔ

chéng

nüè

sè

zǔ

líng

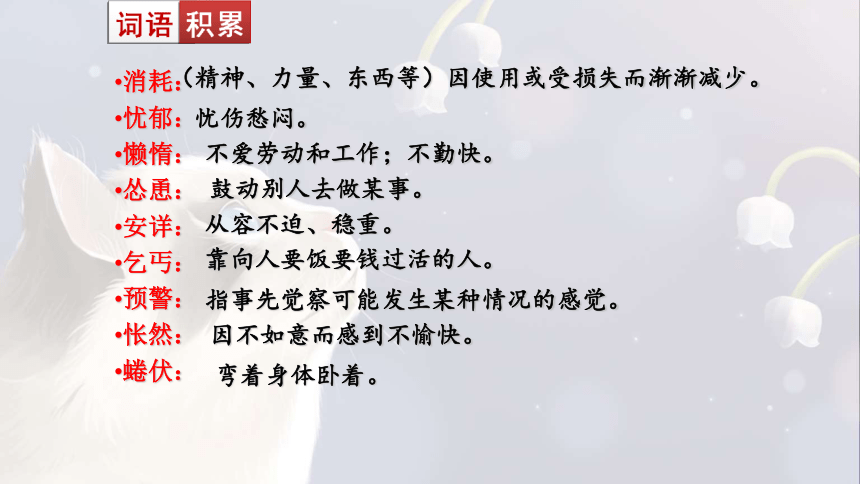

消耗:

忧郁:

懒惰:

怂恿:

安详:

乞丐:

预警:

怅然:

蜷伏:

(精神、力量、东西等)因使用或受损失而渐渐减少。

忧伤愁闷。

不爱劳动和工作;不勤快。

鼓动别人去做某事。

从容不迫、稳重。

靠向人要饭要钱过活的人。

指事先觉察可能发生某种情况的感觉。

因不如意而感到不愉快。

弯着身体卧着。

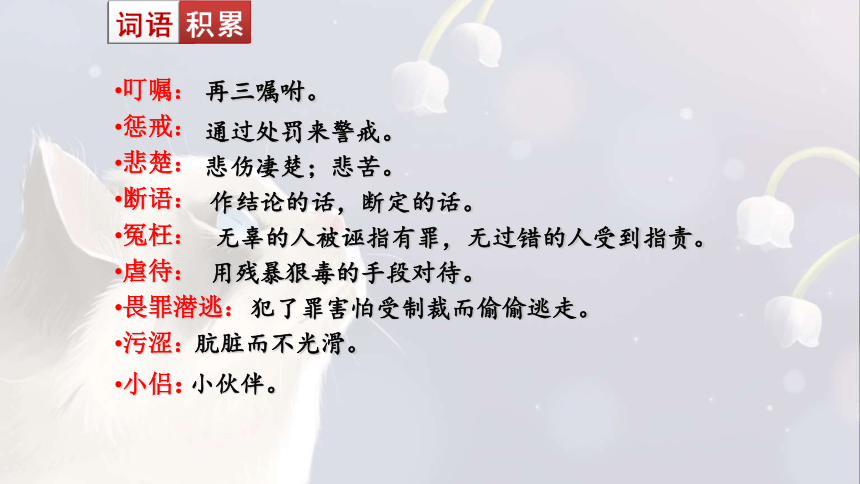

叮嘱:

惩戒:

悲楚:

断语:

冤枉:

虐待:

畏罪潜逃:

污涩:

小侣:

再三嘱咐。

通过处罚来警戒。

悲伤凄楚;悲苦。

作结论的话,断定的话。

无辜的人被诬指有罪,无过错的人受到指责。

用残暴狠毒的手段对待。

犯了罪害怕受制裁而偷偷逃走。

肮脏而不光滑。

小伙伴。

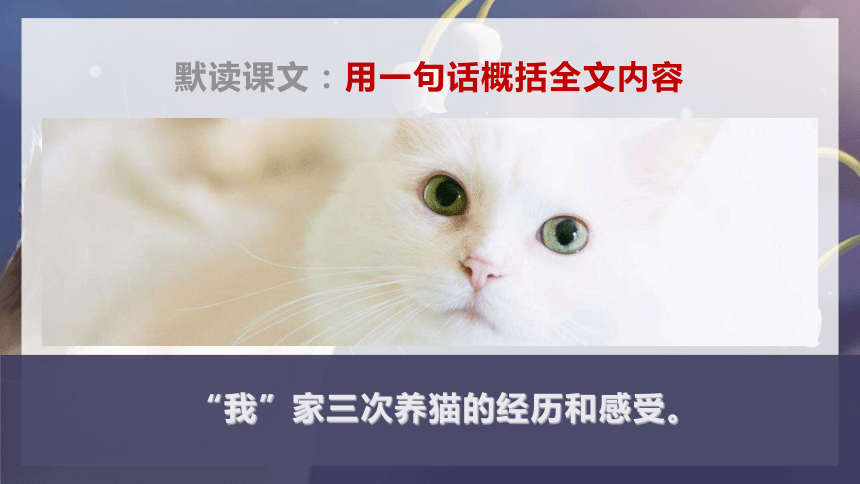

默读课文:用一句话概括全文内容

“我”家三次养猫的经历和感受。

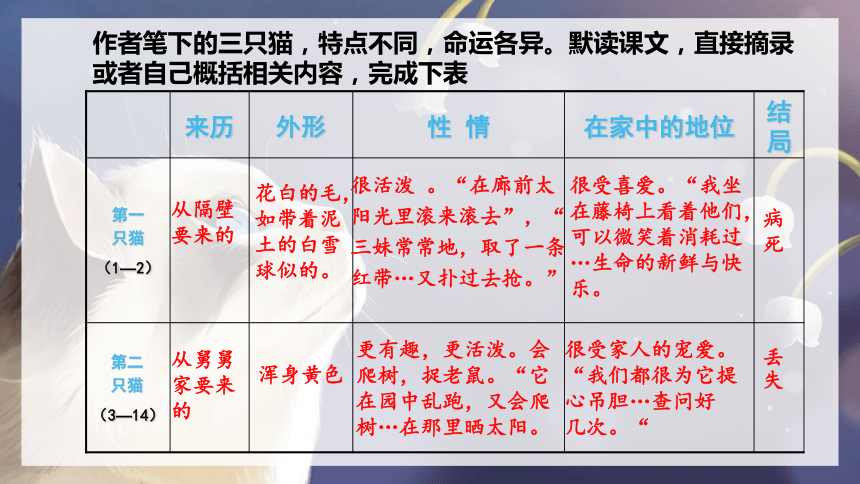

作者笔下的三只猫,特点不同,命运各异。默读课文,直接摘录或者自己概括相关内容,完成下表

从隔壁

要来的

从舅舅

家要来

的

花白的毛,

如带着泥

土的白雪

球似的。

浑身黄色

很活泼

。“在廊前太

阳光里滚来滚去”,“

三妹常常地,取了一条

红带…又扑过去抢。”

更有趣,更活泼。会爬树,捉老鼠。“它在园中乱跑,又会爬树…在那里晒太阳。

很受喜爱。“我坐

在藤椅上看着他们,

可以微笑着消耗过

…生命的新鲜与快

乐。

很受家人的宠爱。

“我们都很为它提

心吊胆…查问好

几次。“

病死

丢失

来历

外形

性

情

在家中的地位

结局

第一

只猫

(1—2)

第二

只猫

(3—14)

第三次养猫(重点):

流浪猫

花色灰白,不好看。“有一天,它因夜里冷,钻到火炉底下去,毛被烧脱好几块,更觉得难看了。

不为大家所喜欢,若有若无。“大家都不喜欢它…连三妹那样爱猫的,对于它,也不加注意。如此地,过了几个月,它在我家仍是一只若有若无的动物。”

死亡

不活泼,忧郁,懒堕。“它不活泼,也不像别的小猫之喜欢玩游,好像是具着天生的忧郁性似的…”“春天来了,它成了一只…吃得胖胖的。”

来

历

外

形

性

情

在家中的地位

结局

第三

只猫(15—34)

第三次养猫(重点):

流浪猫

花色灰白,不好看。“有一天,它因夜里冷,钻到火炉底下去,毛被烧脱好几块,更觉得难看了。

不为大家所喜欢,若有若无。“大家都不喜欢它…连三妹那样爱猫的,对于它,也不加注意。如此地,过了几个月,它在我家仍是一只若有若无的动物。”

死亡。

不活泼,忧郁,懒

堕。“它不活泼,也不像别的小猫之喜欢玩游,好像是具着天生的忧郁性似的…”“春天来了,它成了一只…吃得胖胖的。”

来

历

外

形

性

情

在家中的地位

结局

第三只猫

(15—34)

是的,作者对于第三只猫的亡失是最难过的,那么我们一起来分析一下这个案例,看看作者为什么会如此的难过。读第15~34自然段,完成下面的案例分析:

【围绕问题提示,找到相应语句,探究文本内容。】

1.案发现场情况。

《猫》

鸟死了一只,一条腿被咬去了,笼板上都是血。

羽毛松散着,好像曾与它的敌人挣扎了许久。

2.犯罪嫌疑人。

3.犯罪嫌疑人作案的可能性。

4.对犯罪嫌疑人的惩罚方式。

5.事实真相。

那只丑猫

(1)案发前的表现:对黄鸟似乎特别注意,常常跳在桌上,对鸟笼凝望着。

(2)案发后的表现:躺在露台板上晒太阳,嘴里好像还在吃着什么。

拿起楼门旁倚着的一根木棒,追过去打了

一下,以为惩戒得还不够。

鸟被一只黑猫吃了,而不是那只丑猫。

作者讲了三只猫的故事,文中是怎样将这三部分的内容连接起来的?

开头:我家养了好几次的猫,结局总是失踪或死亡。

总领全文

2段:我安慰三妹说:“不要紧,我再向别处要一只来给你。”

表现了这只猫的死带给我们的感受,虽然难过,但还不至于太伤心,也为后面第二只猫的到来做铺垫。

14段:“自此,我家好久不养猫。”

34段:“自此,我家永不养猫。”

表示我们全家伤心的程度加深了,在结构上起着总结上文的作用,

又为下文被动收养流浪猫做了铺垫。

这句话比上一句程度更深,一个“永不”显示了作者态度的决绝,

在文章最后,既呼应开头,又开拓了文意,是对全文的总结。

总结:文章结构完整而严谨,构思巧妙。

探究:勾画写出我养猫感受的文字

思考:第三只猫“大家都不喜欢它”,但它亡失以后,“我”却“更难过得多”。你觉得原因是什么?仅仅是因为“我”冤枉了它吗?

“我”对于第三只猫的死更感到难过的原因,是因为第三只猫的死,责任在“我”。“我”主观臆断,认定鸟是它咬死的,暴怒之下,用木棒打它,它受到冤苦却无法辩诉,最后死在邻家的屋檐上,“我”认为是“我”把它害死的,而且这个过失是无法补救的。

从这件事中,“我”意识到光凭个人的偏见去对待第三只猫是多么不公平,因而良心受到谴责,追悔莫及。

作者写猫,不仅仅局限于猫本身,而是借此阐发

了人生哲理,揭示了关爱动物、爱护弱小、反思人类自身弱点的主题,也体现了作者勇于自我反思的自省意识,以及知识分子悲天悯人的宽厚情怀。

本文描写生动细腻,无论猫的各种形态还是一家人的喜怒哀乐,都跃然纸上。同学们找出描写生动的句子,并品析。

文章揭示人生道理:

要仁爱,不要残忍;要为人着想,不要损人利己;凡事事实求是,明白判断,不要不加调查,主观武断。

无论做什么事情,千万不能凭个人的好恶、私心和偏见加以处置,否则就会出差错,甚至造成无法补救的严重过失。

(猫)花白的毛,很活泼,常如带着泥土的白雪球似的,在廊前太阳光里滚来滚去。

比喻。将小猫比喻为带着泥土的白雪球,突出了小猫的活泼可爱。

1、三妹常常地,取了一条红带,或一根绳子,在它面前来回地拖摇着,它便扑过来抢,又扑过去抢。

2、有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。

大家都不高兴,好像亡失了一个亲爱的同伴…

…

比喻。将猫比喻为人的伙伴,强调我们全家对这只小猫的深厚感情。

真是“畏罪潜逃”了,我以为。

拟人。形象生动的把用于人身上的词语用在猫身上,赋予猫人格化。

想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的虐待,都是针,刺我良心的针!

比喻。生动形象的强调我的悔恨和遗憾程度之深。

让我们都满怀宽容,满怀平等对待一切生命吧!

郑振铎

郑振铎(1898-1958),福建长乐人。现代作家、学者、翻译家,我国新文化运动的倡导者之一。新中国成立后,曾担任中国科学院考古研究所所长、全国作协理事等职。1958年10月率中国文化代表团前往阿富汗等国进行友好访问时,因飞机失事不幸遇难。他的主要著作有《中国历史参考图谱》《中国俗文学史》《欧行日记》《海燕》《山中杂记》等。?

《猫》是郑振铎从事文学创作的早期作品,适逢“五四”青年要求自由平等、个性解放等问题,即使对不会说话的猫也应如此。在他这一时期的作品中,表现出新思想、新观念;表达出同情弱小无辜,谴责专制霸道;弘扬公道、民主、博爱的思想。

常用圈点符号

1、123用来标示自然段的序号。便于查找内容。

2、圆圈“

”画在生字或需要解释的词语上,用以批注时注音或解词。

3、方框“

”画在生动的词语和典型的成语上。

4、波浪线“~~~”画在文章优美的句子下面,以便加深记忆、理解或摘录,也方便回读。

5、横线“——”画在文章重点或关键句下面,以助于理清文章结构及中心。

6、分开号“‖”、“/”,用来划分段落与层次,可以附注层次大意。

7、问号“?”用在有疑问的语句末尾或旁边,可以批注疑问。

8、三角符号“▲▲▲”(或下画小圈)画在重点或关键字词下面。

fú

读读写写

逗

缕

倚

妄

消耗

忧郁

懒惰

怂恿

安详

乞丐

预警

怅然

蜷伏

叮嘱

惩戒

悲楚

断语

冤枉

虐待

芙蓉鸟

畏罪潜逃

污涩

诅骂

红綾

lǚ

wàng

hào

duò

wǎng

qián

dòu

y

ǐ

gài

yù

sǒngyǒng

chàng

quán

zhǔ

chéng

nüè

sè

zǔ

líng

消耗:

忧郁:

懒惰:

怂恿:

安详:

乞丐:

预警:

怅然:

蜷伏:

(精神、力量、东西等)因使用或受损失而渐渐减少。

忧伤愁闷。

不爱劳动和工作;不勤快。

鼓动别人去做某事。

从容不迫、稳重。

靠向人要饭要钱过活的人。

指事先觉察可能发生某种情况的感觉。

因不如意而感到不愉快。

弯着身体卧着。

叮嘱:

惩戒:

悲楚:

断语:

冤枉:

虐待:

畏罪潜逃:

污涩:

小侣:

再三嘱咐。

通过处罚来警戒。

悲伤凄楚;悲苦。

作结论的话,断定的话。

无辜的人被诬指有罪,无过错的人受到指责。

用残暴狠毒的手段对待。

犯了罪害怕受制裁而偷偷逃走。

肮脏而不光滑。

小伙伴。

默读课文:用一句话概括全文内容

“我”家三次养猫的经历和感受。

作者笔下的三只猫,特点不同,命运各异。默读课文,直接摘录或者自己概括相关内容,完成下表

从隔壁

要来的

从舅舅

家要来

的

花白的毛,

如带着泥

土的白雪

球似的。

浑身黄色

很活泼

。“在廊前太

阳光里滚来滚去”,“

三妹常常地,取了一条

红带…又扑过去抢。”

更有趣,更活泼。会爬树,捉老鼠。“它在园中乱跑,又会爬树…在那里晒太阳。

很受喜爱。“我坐

在藤椅上看着他们,

可以微笑着消耗过

…生命的新鲜与快

乐。

很受家人的宠爱。

“我们都很为它提

心吊胆…查问好

几次。“

病死

丢失

来历

外形

性

情

在家中的地位

结局

第一

只猫

(1—2)

第二

只猫

(3—14)

第三次养猫(重点):

流浪猫

花色灰白,不好看。“有一天,它因夜里冷,钻到火炉底下去,毛被烧脱好几块,更觉得难看了。

不为大家所喜欢,若有若无。“大家都不喜欢它…连三妹那样爱猫的,对于它,也不加注意。如此地,过了几个月,它在我家仍是一只若有若无的动物。”

死亡

不活泼,忧郁,懒堕。“它不活泼,也不像别的小猫之喜欢玩游,好像是具着天生的忧郁性似的…”“春天来了,它成了一只…吃得胖胖的。”

来

历

外

形

性

情

在家中的地位

结局

第三

只猫(15—34)

第三次养猫(重点):

流浪猫

花色灰白,不好看。“有一天,它因夜里冷,钻到火炉底下去,毛被烧脱好几块,更觉得难看了。

不为大家所喜欢,若有若无。“大家都不喜欢它…连三妹那样爱猫的,对于它,也不加注意。如此地,过了几个月,它在我家仍是一只若有若无的动物。”

死亡。

不活泼,忧郁,懒

堕。“它不活泼,也不像别的小猫之喜欢玩游,好像是具着天生的忧郁性似的…”“春天来了,它成了一只…吃得胖胖的。”

来

历

外

形

性

情

在家中的地位

结局

第三只猫

(15—34)

是的,作者对于第三只猫的亡失是最难过的,那么我们一起来分析一下这个案例,看看作者为什么会如此的难过。读第15~34自然段,完成下面的案例分析:

【围绕问题提示,找到相应语句,探究文本内容。】

1.案发现场情况。

《猫》

鸟死了一只,一条腿被咬去了,笼板上都是血。

羽毛松散着,好像曾与它的敌人挣扎了许久。

2.犯罪嫌疑人。

3.犯罪嫌疑人作案的可能性。

4.对犯罪嫌疑人的惩罚方式。

5.事实真相。

那只丑猫

(1)案发前的表现:对黄鸟似乎特别注意,常常跳在桌上,对鸟笼凝望着。

(2)案发后的表现:躺在露台板上晒太阳,嘴里好像还在吃着什么。

拿起楼门旁倚着的一根木棒,追过去打了

一下,以为惩戒得还不够。

鸟被一只黑猫吃了,而不是那只丑猫。

作者讲了三只猫的故事,文中是怎样将这三部分的内容连接起来的?

开头:我家养了好几次的猫,结局总是失踪或死亡。

总领全文

2段:我安慰三妹说:“不要紧,我再向别处要一只来给你。”

表现了这只猫的死带给我们的感受,虽然难过,但还不至于太伤心,也为后面第二只猫的到来做铺垫。

14段:“自此,我家好久不养猫。”

34段:“自此,我家永不养猫。”

表示我们全家伤心的程度加深了,在结构上起着总结上文的作用,

又为下文被动收养流浪猫做了铺垫。

这句话比上一句程度更深,一个“永不”显示了作者态度的决绝,

在文章最后,既呼应开头,又开拓了文意,是对全文的总结。

总结:文章结构完整而严谨,构思巧妙。

探究:勾画写出我养猫感受的文字

思考:第三只猫“大家都不喜欢它”,但它亡失以后,“我”却“更难过得多”。你觉得原因是什么?仅仅是因为“我”冤枉了它吗?

“我”对于第三只猫的死更感到难过的原因,是因为第三只猫的死,责任在“我”。“我”主观臆断,认定鸟是它咬死的,暴怒之下,用木棒打它,它受到冤苦却无法辩诉,最后死在邻家的屋檐上,“我”认为是“我”把它害死的,而且这个过失是无法补救的。

从这件事中,“我”意识到光凭个人的偏见去对待第三只猫是多么不公平,因而良心受到谴责,追悔莫及。

作者写猫,不仅仅局限于猫本身,而是借此阐发

了人生哲理,揭示了关爱动物、爱护弱小、反思人类自身弱点的主题,也体现了作者勇于自我反思的自省意识,以及知识分子悲天悯人的宽厚情怀。

本文描写生动细腻,无论猫的各种形态还是一家人的喜怒哀乐,都跃然纸上。同学们找出描写生动的句子,并品析。

文章揭示人生道理:

要仁爱,不要残忍;要为人着想,不要损人利己;凡事事实求是,明白判断,不要不加调查,主观武断。

无论做什么事情,千万不能凭个人的好恶、私心和偏见加以处置,否则就会出差错,甚至造成无法补救的严重过失。

(猫)花白的毛,很活泼,常如带着泥土的白雪球似的,在廊前太阳光里滚来滚去。

比喻。将小猫比喻为带着泥土的白雪球,突出了小猫的活泼可爱。

1、三妹常常地,取了一条红带,或一根绳子,在它面前来回地拖摇着,它便扑过来抢,又扑过去抢。

2、有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。

大家都不高兴,好像亡失了一个亲爱的同伴…

…

比喻。将猫比喻为人的伙伴,强调我们全家对这只小猫的深厚感情。

真是“畏罪潜逃”了,我以为。

拟人。形象生动的把用于人身上的词语用在猫身上,赋予猫人格化。

想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的虐待,都是针,刺我良心的针!

比喻。生动形象的强调我的悔恨和遗憾程度之深。

让我们都满怀宽容,满怀平等对待一切生命吧!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首