晋灵公不君2

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

晋灵公不君

主 旨

本文写晋灵公搜刮民财,残酷暴虐,最终被臣下杀死的故事,赞扬了赵盾的敢于直谏、忠于国事和董狐的不畏权贵、秉笔直书的精神。同时把儒家“君君,臣臣,父父,子子”的道理做了形象化的说明 。

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体著作。原名《左氏春秋》,与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。记事起自鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公27年(前453年).记述战争是《左传》的重要内容,也善于刻画人物,写了众多的历史人物,约一千四百人左右。

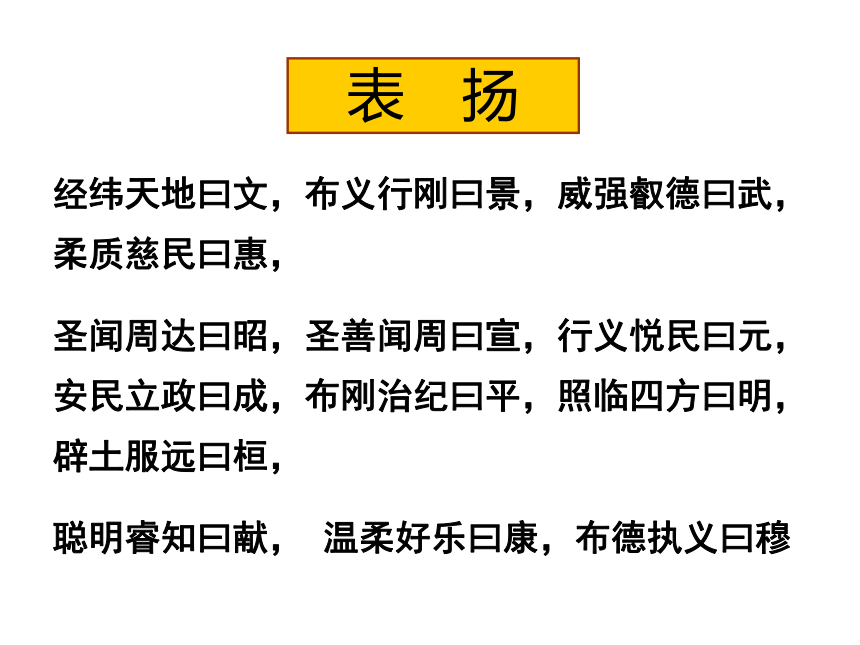

经纬天地曰文,布义行刚曰景,威强叡德曰武,柔质慈民曰惠,

圣闻周达曰昭,圣善闻周曰宣,行义悦民曰元,安民立政曰成,布刚治纪曰平,照临四方曰明,辟土服远曰桓,

聪明睿知曰献, 温柔好乐曰康,布德执义曰穆

表 扬

乱而不损曰灵,好内远礼曰炀;杀戳无辜曰厉

批 评

恭仁短折曰哀,在国遭忧曰愍,慈仁短折曰怀

同 情

直 书

唐·刘知几

时穷节乃见,一一垂丹青:在齐太史简,在晋董狐笔。

在秦张良椎,在汉苏武节;为严将军头,为嵇侍中血,

为张睢阳齿,为颜常山舌;或为辽东帽,清操厉冰雪;

或为出师表,鬼神泣壮烈。或为渡江楫,慷慨吞胡羯,

或为击贼笏,逆竖头破裂。是气所磅礴,凛然万古存。

大史书曰: “赵盾弑其君。”以示于朝。宣子曰:“不然。”对曰:“子为正卿, 亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”宣子曰:“呜呼!《诗》曰: ‘我之怀矣,自诒伊戚。’其我之谓矣。”孔子曰:“董狐,古之良史也,书法不隐。赵宣子,古之良大夫也,为法受恶。惜也,越竟乃免。”

齐国大臣崔杼纵容手下杀死君主庄公,齐国史官记载:“崔杼弑庄公”。崔杼恼羞成怒,将他杀害。而史官之弟照样续记,崔杼又杀其弟。史官的另一个弟弟不畏强暴,继续据实记录。大权在握的崔杼也终于束手无策。这就是直笔写历史的结果,齐国史官兄弟用自己的生命和鲜血捍卫了历史的真实,其自身也为后人演绎了一段悲壮的历史。

“在齐太史简,在晋董狐笔”说的是什么历史事件?

知人论世

刘知几 (661―721) 唐代著名史学家。字子玄,彭城(今江苏徐州)人。

唐高宗永隆元年(680)举进士。武则天长安二年(702)开始担任史官,撰起居注,历任著作佐郎、左史、著作郎等职,兼修国史。

刘知几不满于当时史官制度的混乱和监修贵臣对修史工作的横加干涉,于景龙二年(708)辞去史职,“退而私撰《史通》,以见其志”。

《史通》

1、《史通》中国古代第一部系统的史学评论著作。二十卷。包括内篇三十九篇、外篇十三篇,全书今存四十九篇。内篇为全书的主体,着重讲史书的体裁体例、史料采集、表述要点和作史原则,而以评论史书体裁为主。外篇论述史官制度、史籍源流并杂评史家得失。

2、《史通》总结了唐初以前编年体史书和纪传体史书在编纂上的特点和得失,认为这两种体裁不可偏废,而在此基础上的断代为史则是今后史书编纂的主要形式。

3、《史通》把史学家的工作分为三个等第:一是敢于奋笔直书,彰善贬恶,如董狐、南史;二是善于编次史书,传为不朽,如左丘明、司马迁;三是具有高才博学,名重一时,如周代的史佚、楚国的倚相。

刘知几第一次提出了史学家必须具备史学、史才、史识“三长”的论点。

史学,是历史知识;

史才,是研究能力和表述技巧。

史识,是历史见解;

“三长”必须兼备,而史识又是最重要的。史识的核心是忠于历史事实,秉笔直书。

直书:不隐讳事实真相,如实记载历史事实。

《史通》提出坚持直书,反对曲笔,有《直书》、《曲笔》篇。

刘知几热情赞颂了古代一些史学家为真实记载历史而“仗气直书,不避强御”的勇敢精神,同时无情鞭挞了那些为一己私利而歪曲历史、颠倒是非的人。

世兼百行

秽迹

张俨

犯跸

箕裘未陨

壮夫重气

吁可畏乎

xíng

huì

yǎn

bì

jī yǔn

zhòng

xū

违忤

斧钺

嘿记

王劭

徇名

阿容

栖毫

wǔ

yuè

mò

shào

xùn

ē

qī

夫人禀五常,士兼百行,邪正有别,曲直不同。若邪曲者,人之所贱,而小人之道也;正直者,人之所贵,而君子之德也。然世多趋邪而弃正,不践君子之迹,而行由小人者,何哉?

人秉受了上天赋予的仁义礼智信五种美德,士人有各种各样的善行,邪和正是有区别的,曲和直是不同的。那些邪的、曲的行为,被人所轻贱,因为那是小人的行事准则;那些正直的行为,被人所尊重,因为那是君子的德行。然而世人大多都遵循邪曲而放弃正直,不遵循君子的脚步,而行为遵循小人的做法,为什么呢?

语曰:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”故宁顺从以保吉,不违忤以受害也。况史之为务,申以劝诫,树之风声。其有贼臣逆子,淫君乱主,苟直书其事,不掩其瑕,则秽迹彰于一朝,恶名被于千载。言之若是,吁可畏乎!

俗话说:“正直像弓弦,死在路边;邪曲像弯钩,反而能封侯。”所以人们宁可顺从(权势)来保障自身平安,也不违逆(权势)而遭受祸害。况且史书的要义,就是要申明勉励惩诫,树立好的风气。如果有做坏事的臣子,不孝顺父母的逆子,淫乱的君主,如果不加隐讳地记下他们的事迹,不掩饰他们的过失,那么他们的恶行就会昭著于一个朝代,他们的臭名就要流传千年。史书记载的内容能够达到这种效果,实在是很可敬畏的呀!

“申以劝诫,树之风声”。即史书以劝惩为目的,好事则褒之,坏事则贬之,以此来树立好的风气,惩恶扬善,使那些乱臣贼子不敢轻易做坏事。

中心论点

夫为于可为之时则从,为于不可为之时则凶。如董狐之书法不隐,赵盾之为法受屈,彼我无忤,行之不疑,然后能成其良直,擅名今古。

(直笔记史)如果在可以做的时候这样做,就会安顺;如果在不可以这么做的时候也做,就会招来祸害。像董狐记载史实的原则是不隐讳真相,赵盾因为这种记史原则而蒙受屈辱,他们没有什么冲突,(各自按自己的原则)做事没有什么疑虑,这样成就了董狐的良史直笔,享有千古不衰的名声。

至若齐史之书崔弑,马迁之述汉非,韦昭仗正于吴朝,崔浩犯讳于魏国,或身膏斧钺,取笑当时;或书填坑窖,无闻后代。夫世事如此,而责史臣不能申其强项之风,励其匪躬之节,盖亦难矣。

至于像齐史记载崔杼弑君,司马迁写出汉朝过错,韦昭在东吴秉直记事,崔浩写史犯了魏国的忌讳,他们有的身受刑戮,被当时人所嘲笑;有的写成的书被填埋,后人无法知道。世事就像这样,却要责怪史臣不能保持刚直不屈的性格,激励自己舍己尽忠的节操,(这样的要求)确实也难做到啊。

是以张俨发愤,私存《嘿记》之文;孙盛不平,窃撰辽东之本。以兹避祸,幸而获全。足以验世途之多隘,知实录之难遇耳。

因此张俨因愤激而努力,私下撰写保存《嘿记》的文字;孙盛心中不平,私自抄写了《晋阳秋》的原稿寄到辽东,(以保真实。)用这种办法来避祸,幸好获得两全。这足够用来证明世道多么艰辛,也了解了史书实录的难得。

董狐之书法不隐

齐史之书崔弑

马迁之述汉非

韦昭仗正于吴朝

崔浩犯讳于魏国

张俨发愤,私存《嘿记》之文

孙盛不平,窃撰辽东之本

成其良直,擅名今古

或身膏斧钺,取笑当时

或书填坑窖,无闻后代

以兹避祸

幸而获全

这些史官,都秉笔直书,最终却都因书获罪。世事如此,所以要求史臣刚直不屈、秉笔直书,实在是太难了。于是,有人就想出变通的办法。三国时吴国张俨著《嘿记》三卷,秘藏不宣;东晋孙盛著《晋阳秋》,写了两个不同的版本,以此来逃避灾祸。上述的这些事例,都是用来说明直书之难的。

然则历考前史,征诸直词,虽古人糟粕,真伪相乱,而披沙拣金,有时获宝。案金行在历,史事尤多。当宣、景开基之始,曹、马构纷之际,或列营渭曲,见屈武侯,或发仗云台,取伤成济。

但是一一考察从前的史事,求证于实录的言语,虽然有古人的糟粕,真假相杂,可是披开沙子挑选金子,有时还是能收获宝贝的。考究魏晋更替,历史事件特别多。当晋宣帝(司马懿)、晋景帝(司马师)开创晋朝基业之初,曹氏和司马氏政权交替的时候,或者司马懿在渭南和诸葛亮相持,被诸葛亮的遗计击败,或者魏帝曹髦云台发兵讨伐司马昭,反被成济刺杀。

陈寿、王隐,咸杜口而无言,陆机、虞预,各栖毫而靡述。至习凿齿,乃申以死葛走达之说,抽戈犯跸之言。历代厚诬,一朝始雪。考斯人之书事,盖近古之遗直欤?

陈寿、王隐,都闭口不说话,陆机、虞预,也停笔没有叙述。到了习凿齿,才有了死诸葛退走活仲达(司马懿)、成济持刀刺杀魏帝曹髦的记载。历代的欺骗蒙蔽,这时才澄清。考究习凿齿的记事,大概就是近代遗留下来的直录精神吧?

28:56开始

次有宋孝王《风俗传》、王劭《齐志》,其叙述当时,亦务在审实。案于时河朔王公,箕裘未陨;邺城将相,薪构仍存。而二子书其所讳,曾无惮色。刚亦不吐,其斯人欤?

再有宋孝王的《风俗传》、王劭的《齐志》,他们叙述当时的事情,也都务必细究真实情况。考究当时北魏的王公贵族后裔,依然当政;北齐的将相,先人遗业仍然还在。而这两人写他们忌讳的事情,竟没有一点害怕。不畏强暴,大概就是这类人吗?

陈寿、王隐,咸杜口而无言

陆机、虞预,各栖毫而靡述

至习凿齿,乃申以死葛走达之说,抽戈犯跸之言

宋孝王《风俗传》

王劭《齐志》

其叙述当时,亦务在审实

避而不谈

盖近古之遗直欤

刚亦不吐,其斯人欤

(赞扬)

具体评说六朝史书,作者列举了用直书和曲笔两种不同的笔法编撰史书的具体事例来说明直书之难。

作者一方面用各种事例说明直书之难,另一方面也用丑行最终都会大白于天下的史实来晓谕那些用曲笔写作的史家。

盖烈士徇名,壮夫重气,宁为兰摧玉折,不作瓦砾长存。若南、董之仗气直书,不避强御;韦、崔之肆情奋笔,无所阿容。虽周身之防有所不足,而遗芳余烈,人到于今称之。

烈士舍身求取美名,壮士看重气节,宁可做折断的兰花,破碎的玉石,也不做瓦砾而保全性命。像南史、董狐依仗正气真实记载,不避强暴;韦昭、崔浩尽情秉笔直书,不迎合强权。虽然在保全自己防备受害方面有所不足,但是他们留下芳名和功业,人们到现在还称道他们。

与夫王沈《魏书》,假回邪以窃位,董统《燕史》,持谄媚以偷荣,贯三光而洞九泉,曾未足喻其高下也。

和王沈写《魏书》,凭借邪曲的笔法窃取官位,董统写《燕史》,用谄媚的记载来获取荣华(相比),(南、董、韦、崔的精神)直冲三光,(王沈、董统的行为)却是埋于九泉,(即使这样说)也不足以说明他们的高低之别啊。

南、董之仗气直书,不避强御

韦、崔之肆情奋笔,无所阿容

王沈《魏书》,假回邪以窃位

董统《燕史》,持谄媚以偷荣

遗芳余烈,人到于今称之

贯三光而洞九泉 曾未足喻其高下

对比手法

第四段是总结。著史不易,直书更难。晚周的南史、董狐,六朝的韦昭、崔浩都是不避强御、秉笔直书的典型,他们的光辉事迹至今为人传诵。而王沈写《魏书》,董统写《燕史》,都是献媚统治者的伪史,其高下相差甚远。作者从传统道德人格角度赞扬了正直史家的秉笔直书精神,谴责了“曲笔阿时”“谀言媚主”的卑劣史家,并希望史家都能效法古代良史。

晋灵公不君

主 旨

本文写晋灵公搜刮民财,残酷暴虐,最终被臣下杀死的故事,赞扬了赵盾的敢于直谏、忠于国事和董狐的不畏权贵、秉笔直书的精神。同时把儒家“君君,臣臣,父父,子子”的道理做了形象化的说明 。

《左传》是我国第一部叙事详细的编年体著作。原名《左氏春秋》,与《公羊传》《谷梁传》合称“春秋三传”。记事起自鲁隐公元年(前722年),终于鲁哀公27年(前453年).记述战争是《左传》的重要内容,也善于刻画人物,写了众多的历史人物,约一千四百人左右。

经纬天地曰文,布义行刚曰景,威强叡德曰武,柔质慈民曰惠,

圣闻周达曰昭,圣善闻周曰宣,行义悦民曰元,安民立政曰成,布刚治纪曰平,照临四方曰明,辟土服远曰桓,

聪明睿知曰献, 温柔好乐曰康,布德执义曰穆

表 扬

乱而不损曰灵,好内远礼曰炀;杀戳无辜曰厉

批 评

恭仁短折曰哀,在国遭忧曰愍,慈仁短折曰怀

同 情

直 书

唐·刘知几

时穷节乃见,一一垂丹青:在齐太史简,在晋董狐笔。

在秦张良椎,在汉苏武节;为严将军头,为嵇侍中血,

为张睢阳齿,为颜常山舌;或为辽东帽,清操厉冰雪;

或为出师表,鬼神泣壮烈。或为渡江楫,慷慨吞胡羯,

或为击贼笏,逆竖头破裂。是气所磅礴,凛然万古存。

大史书曰: “赵盾弑其君。”以示于朝。宣子曰:“不然。”对曰:“子为正卿, 亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?”宣子曰:“呜呼!《诗》曰: ‘我之怀矣,自诒伊戚。’其我之谓矣。”孔子曰:“董狐,古之良史也,书法不隐。赵宣子,古之良大夫也,为法受恶。惜也,越竟乃免。”

齐国大臣崔杼纵容手下杀死君主庄公,齐国史官记载:“崔杼弑庄公”。崔杼恼羞成怒,将他杀害。而史官之弟照样续记,崔杼又杀其弟。史官的另一个弟弟不畏强暴,继续据实记录。大权在握的崔杼也终于束手无策。这就是直笔写历史的结果,齐国史官兄弟用自己的生命和鲜血捍卫了历史的真实,其自身也为后人演绎了一段悲壮的历史。

“在齐太史简,在晋董狐笔”说的是什么历史事件?

知人论世

刘知几 (661―721) 唐代著名史学家。字子玄,彭城(今江苏徐州)人。

唐高宗永隆元年(680)举进士。武则天长安二年(702)开始担任史官,撰起居注,历任著作佐郎、左史、著作郎等职,兼修国史。

刘知几不满于当时史官制度的混乱和监修贵臣对修史工作的横加干涉,于景龙二年(708)辞去史职,“退而私撰《史通》,以见其志”。

《史通》

1、《史通》中国古代第一部系统的史学评论著作。二十卷。包括内篇三十九篇、外篇十三篇,全书今存四十九篇。内篇为全书的主体,着重讲史书的体裁体例、史料采集、表述要点和作史原则,而以评论史书体裁为主。外篇论述史官制度、史籍源流并杂评史家得失。

2、《史通》总结了唐初以前编年体史书和纪传体史书在编纂上的特点和得失,认为这两种体裁不可偏废,而在此基础上的断代为史则是今后史书编纂的主要形式。

3、《史通》把史学家的工作分为三个等第:一是敢于奋笔直书,彰善贬恶,如董狐、南史;二是善于编次史书,传为不朽,如左丘明、司马迁;三是具有高才博学,名重一时,如周代的史佚、楚国的倚相。

刘知几第一次提出了史学家必须具备史学、史才、史识“三长”的论点。

史学,是历史知识;

史才,是研究能力和表述技巧。

史识,是历史见解;

“三长”必须兼备,而史识又是最重要的。史识的核心是忠于历史事实,秉笔直书。

直书:不隐讳事实真相,如实记载历史事实。

《史通》提出坚持直书,反对曲笔,有《直书》、《曲笔》篇。

刘知几热情赞颂了古代一些史学家为真实记载历史而“仗气直书,不避强御”的勇敢精神,同时无情鞭挞了那些为一己私利而歪曲历史、颠倒是非的人。

世兼百行

秽迹

张俨

犯跸

箕裘未陨

壮夫重气

吁可畏乎

xíng

huì

yǎn

bì

jī yǔn

zhòng

xū

违忤

斧钺

嘿记

王劭

徇名

阿容

栖毫

wǔ

yuè

mò

shào

xùn

ē

qī

夫人禀五常,士兼百行,邪正有别,曲直不同。若邪曲者,人之所贱,而小人之道也;正直者,人之所贵,而君子之德也。然世多趋邪而弃正,不践君子之迹,而行由小人者,何哉?

人秉受了上天赋予的仁义礼智信五种美德,士人有各种各样的善行,邪和正是有区别的,曲和直是不同的。那些邪的、曲的行为,被人所轻贱,因为那是小人的行事准则;那些正直的行为,被人所尊重,因为那是君子的德行。然而世人大多都遵循邪曲而放弃正直,不遵循君子的脚步,而行为遵循小人的做法,为什么呢?

语曰:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”故宁顺从以保吉,不违忤以受害也。况史之为务,申以劝诫,树之风声。其有贼臣逆子,淫君乱主,苟直书其事,不掩其瑕,则秽迹彰于一朝,恶名被于千载。言之若是,吁可畏乎!

俗话说:“正直像弓弦,死在路边;邪曲像弯钩,反而能封侯。”所以人们宁可顺从(权势)来保障自身平安,也不违逆(权势)而遭受祸害。况且史书的要义,就是要申明勉励惩诫,树立好的风气。如果有做坏事的臣子,不孝顺父母的逆子,淫乱的君主,如果不加隐讳地记下他们的事迹,不掩饰他们的过失,那么他们的恶行就会昭著于一个朝代,他们的臭名就要流传千年。史书记载的内容能够达到这种效果,实在是很可敬畏的呀!

“申以劝诫,树之风声”。即史书以劝惩为目的,好事则褒之,坏事则贬之,以此来树立好的风气,惩恶扬善,使那些乱臣贼子不敢轻易做坏事。

中心论点

夫为于可为之时则从,为于不可为之时则凶。如董狐之书法不隐,赵盾之为法受屈,彼我无忤,行之不疑,然后能成其良直,擅名今古。

(直笔记史)如果在可以做的时候这样做,就会安顺;如果在不可以这么做的时候也做,就会招来祸害。像董狐记载史实的原则是不隐讳真相,赵盾因为这种记史原则而蒙受屈辱,他们没有什么冲突,(各自按自己的原则)做事没有什么疑虑,这样成就了董狐的良史直笔,享有千古不衰的名声。

至若齐史之书崔弑,马迁之述汉非,韦昭仗正于吴朝,崔浩犯讳于魏国,或身膏斧钺,取笑当时;或书填坑窖,无闻后代。夫世事如此,而责史臣不能申其强项之风,励其匪躬之节,盖亦难矣。

至于像齐史记载崔杼弑君,司马迁写出汉朝过错,韦昭在东吴秉直记事,崔浩写史犯了魏国的忌讳,他们有的身受刑戮,被当时人所嘲笑;有的写成的书被填埋,后人无法知道。世事就像这样,却要责怪史臣不能保持刚直不屈的性格,激励自己舍己尽忠的节操,(这样的要求)确实也难做到啊。

是以张俨发愤,私存《嘿记》之文;孙盛不平,窃撰辽东之本。以兹避祸,幸而获全。足以验世途之多隘,知实录之难遇耳。

因此张俨因愤激而努力,私下撰写保存《嘿记》的文字;孙盛心中不平,私自抄写了《晋阳秋》的原稿寄到辽东,(以保真实。)用这种办法来避祸,幸好获得两全。这足够用来证明世道多么艰辛,也了解了史书实录的难得。

董狐之书法不隐

齐史之书崔弑

马迁之述汉非

韦昭仗正于吴朝

崔浩犯讳于魏国

张俨发愤,私存《嘿记》之文

孙盛不平,窃撰辽东之本

成其良直,擅名今古

或身膏斧钺,取笑当时

或书填坑窖,无闻后代

以兹避祸

幸而获全

这些史官,都秉笔直书,最终却都因书获罪。世事如此,所以要求史臣刚直不屈、秉笔直书,实在是太难了。于是,有人就想出变通的办法。三国时吴国张俨著《嘿记》三卷,秘藏不宣;东晋孙盛著《晋阳秋》,写了两个不同的版本,以此来逃避灾祸。上述的这些事例,都是用来说明直书之难的。

然则历考前史,征诸直词,虽古人糟粕,真伪相乱,而披沙拣金,有时获宝。案金行在历,史事尤多。当宣、景开基之始,曹、马构纷之际,或列营渭曲,见屈武侯,或发仗云台,取伤成济。

但是一一考察从前的史事,求证于实录的言语,虽然有古人的糟粕,真假相杂,可是披开沙子挑选金子,有时还是能收获宝贝的。考究魏晋更替,历史事件特别多。当晋宣帝(司马懿)、晋景帝(司马师)开创晋朝基业之初,曹氏和司马氏政权交替的时候,或者司马懿在渭南和诸葛亮相持,被诸葛亮的遗计击败,或者魏帝曹髦云台发兵讨伐司马昭,反被成济刺杀。

陈寿、王隐,咸杜口而无言,陆机、虞预,各栖毫而靡述。至习凿齿,乃申以死葛走达之说,抽戈犯跸之言。历代厚诬,一朝始雪。考斯人之书事,盖近古之遗直欤?

陈寿、王隐,都闭口不说话,陆机、虞预,也停笔没有叙述。到了习凿齿,才有了死诸葛退走活仲达(司马懿)、成济持刀刺杀魏帝曹髦的记载。历代的欺骗蒙蔽,这时才澄清。考究习凿齿的记事,大概就是近代遗留下来的直录精神吧?

28:56开始

次有宋孝王《风俗传》、王劭《齐志》,其叙述当时,亦务在审实。案于时河朔王公,箕裘未陨;邺城将相,薪构仍存。而二子书其所讳,曾无惮色。刚亦不吐,其斯人欤?

再有宋孝王的《风俗传》、王劭的《齐志》,他们叙述当时的事情,也都务必细究真实情况。考究当时北魏的王公贵族后裔,依然当政;北齐的将相,先人遗业仍然还在。而这两人写他们忌讳的事情,竟没有一点害怕。不畏强暴,大概就是这类人吗?

陈寿、王隐,咸杜口而无言

陆机、虞预,各栖毫而靡述

至习凿齿,乃申以死葛走达之说,抽戈犯跸之言

宋孝王《风俗传》

王劭《齐志》

其叙述当时,亦务在审实

避而不谈

盖近古之遗直欤

刚亦不吐,其斯人欤

(赞扬)

具体评说六朝史书,作者列举了用直书和曲笔两种不同的笔法编撰史书的具体事例来说明直书之难。

作者一方面用各种事例说明直书之难,另一方面也用丑行最终都会大白于天下的史实来晓谕那些用曲笔写作的史家。

盖烈士徇名,壮夫重气,宁为兰摧玉折,不作瓦砾长存。若南、董之仗气直书,不避强御;韦、崔之肆情奋笔,无所阿容。虽周身之防有所不足,而遗芳余烈,人到于今称之。

烈士舍身求取美名,壮士看重气节,宁可做折断的兰花,破碎的玉石,也不做瓦砾而保全性命。像南史、董狐依仗正气真实记载,不避强暴;韦昭、崔浩尽情秉笔直书,不迎合强权。虽然在保全自己防备受害方面有所不足,但是他们留下芳名和功业,人们到现在还称道他们。

与夫王沈《魏书》,假回邪以窃位,董统《燕史》,持谄媚以偷荣,贯三光而洞九泉,曾未足喻其高下也。

和王沈写《魏书》,凭借邪曲的笔法窃取官位,董统写《燕史》,用谄媚的记载来获取荣华(相比),(南、董、韦、崔的精神)直冲三光,(王沈、董统的行为)却是埋于九泉,(即使这样说)也不足以说明他们的高低之别啊。

南、董之仗气直书,不避强御

韦、崔之肆情奋笔,无所阿容

王沈《魏书》,假回邪以窃位

董统《燕史》,持谄媚以偷荣

遗芳余烈,人到于今称之

贯三光而洞九泉 曾未足喻其高下

对比手法

第四段是总结。著史不易,直书更难。晚周的南史、董狐,六朝的韦昭、崔浩都是不避强御、秉笔直书的典型,他们的光辉事迹至今为人传诵。而王沈写《魏书》,董统写《燕史》,都是献媚统治者的伪史,其高下相差甚远。作者从传统道德人格角度赞扬了正直史家的秉笔直书精神,谴责了“曲笔阿时”“谀言媚主”的卑劣史家,并希望史家都能效法古代良史。

同课章节目录