坛经

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

坛经

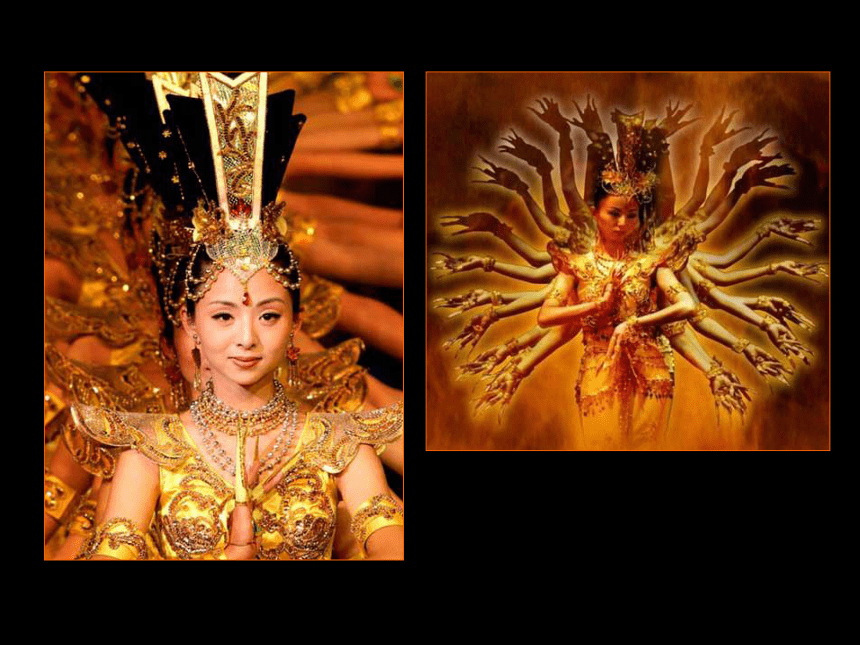

千手千眼观世音

千眼千臂观世音

莫高窟“千手观音”像

佛理禅趣

由公元前6——前5世纪古 印度的迦毗罗卫国王子所创, 他的名字是悉达多,他的姓是 乔达摩。因为他属于释迦族, 人们又称他为释迦牟尼,意思 是释迦族的圣人。广泛流传于 亚洲的许多国家。东汉时自西向东传入我国。佛教与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教。

佛教:世界三大宗教之一

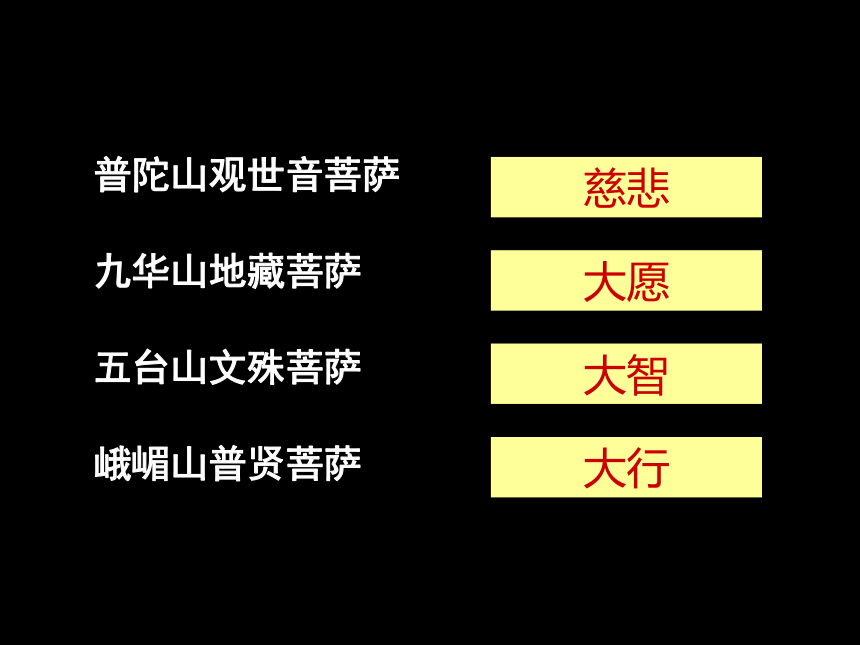

普陀山观世音菩萨

九华山地藏菩萨

五台山文殊菩萨

峨嵋山普贤菩萨

慈悲

大愿

大智

大行

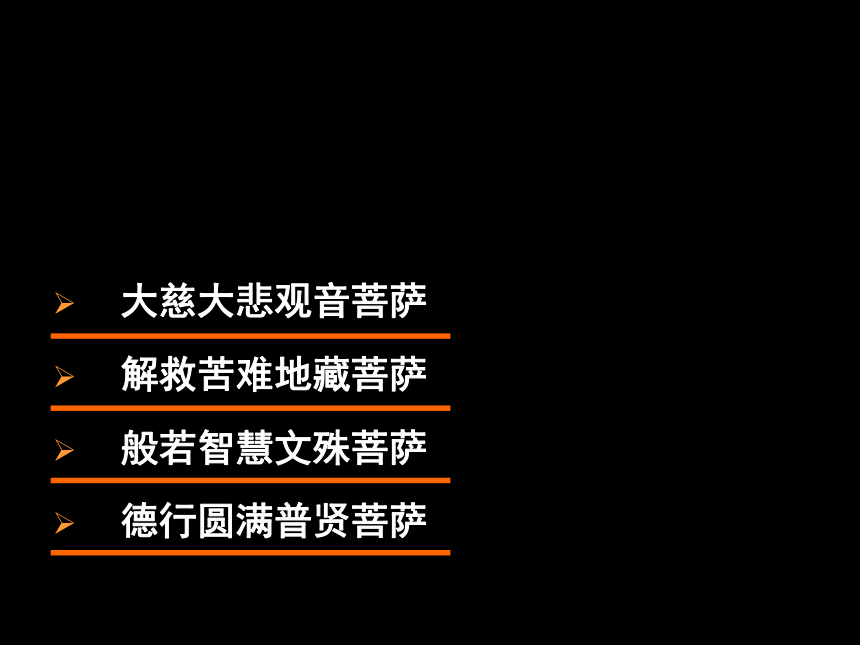

大慈大悲观音菩萨

解救苦难地藏菩萨

般若智慧文殊菩萨

德行圆满普贤菩萨

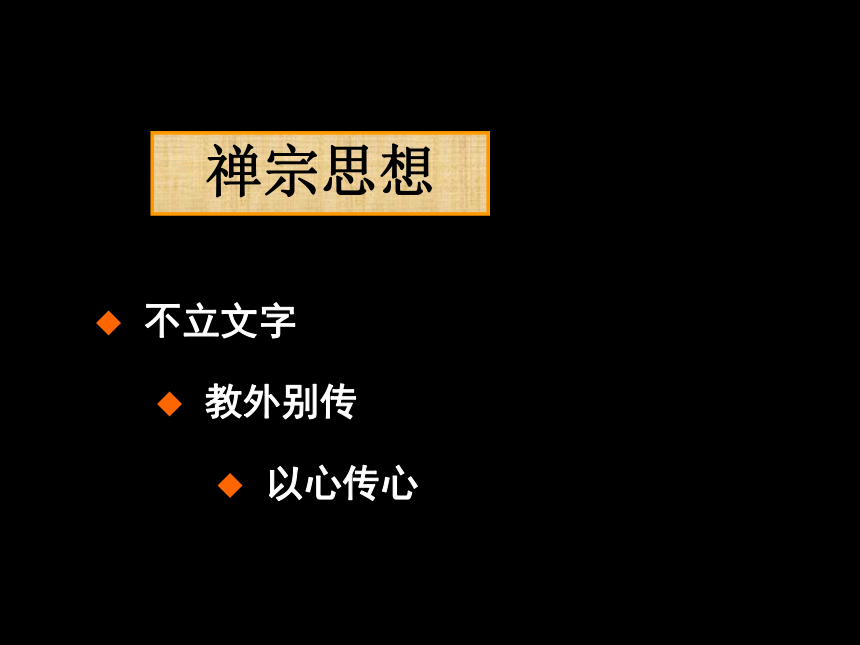

禅宗思想

不立文字

教外别传

以心传心

“拈花微笑”也作“拈花一笑”:

一是对禅理有了透彻的理解

二是彼此默契、心神领会、心意相通、心心相印。

《坛经》两则

《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖惠能说,弟子法海集录。

《坛经》大致由三部分组成

第一部分为序。主要叙述了慧能于大梵寺说法,法海集记《坛经》的缘起。

第二部分为《坛经》的主体部分。这部分经文约占全书的三分之二,集中阐述

了慧能独创性的祖宗学说。

最后一部分主要是叙述了慧能去世前对十名弟子等的嘱咐及临终前后的事情,经文还描述了慧能去世后的情景,并以此作为全经的结束。

即心即佛

顿悟见性

自性自度

《坛经》的主要思想

慧能——中国禅宗第六代祖师

俗姓卢,出生在广东新州,生活、传法于广东。他在禅宗五祖弘忍门下学佛。慧能创立的禅宗,不仅与印度佛教以及中国其他佛教宗派不同,而且与旧有的各派禅学不同,它是佛教内部的一次革新。禅宗的根本特点是强调精神的领悟,提倡单刀直入的“顿悟”,它自称是“教外别传”。其经典便是《坛经》。

六祖慧能

身是菩提树, 心如明镜台; 时时勤拂拭, 莫使惹尘埃。

菩提本无树, 明镜亦非台, 本来无一物, 何处惹尘埃。

课文研读

1. 根据注释解释《坛经两则》。

2. 阅读《坛经两则》,概括每则内容。

3. 《坛经》在语言上有何特色?请结合课文简要说明。

《慧能受法》这段文字说的是慧能受衣法时的情景和弘忍的教诲

《南能北秀》这段文字是对“南能北秀”一说提出自己的看法

行事谨慎,

办事稳妥。

语重心长,

寄寓厚望。

关心弟子,

谋事周全

慧能:顿悟

直指人心

神秀:渐悟

循序渐进

语言特征:

一是语言质

朴简洁,不

尚浮华。

二是善于运用比喻。

坛经 两则

《 》

智慧之光——佛理小故事

一切皆空

山冈铁舟到处参访名师。一天,他见到了相国寺的独园和尚。为了表示他的悟境,他颇为得意地对独园说道:“心、佛,以及众生,三者皆空。现象的真性是空。无悟、无迷、无圣、无凡、无施、无受。” 当时独园正在抽烟,未曾答腔。但他突然举起烟筒将山冈打了一下,使得这位年轻的禅者甚为愤怒。 “一切皆空,”独园问道,“哪儿来这么大的脾气?

(语言的巨人,行动的矮子)

悟性如光

弟子问佛祖:“您所说的极乐世界,我看不见,怎么能够相信呢?” 佛祖把弟子带进一间漆黑的屋子,告诉他:“墙角有一把锤子。” 弟子不管是瞪大眼睛,还是眯成小眼,仍然伸手不见五指,只好说我看不见。 佛祖点燃了一支蜡烛,墙角果然有一把锤子。

你看不见的,就不存在吗?

礼 物

一位禅师在旅途中,碰到一个不喜欢他的人。连续好几天,那人用尽各种方法污蔑他。 最后,禅师转身问那人:“若有人送你一份礼物,但你拒绝接受,那么这份礼物属于谁呢?” 那人回答:“属于原本送礼的那个人。” 禅师笑着说:“没错。若我不接受你的谩骂,那你就是在骂自己。”

拓展延伸:文人与禅宗

佛印说:“这是飞来峰。”

苏东坡说:“既然飞来了,何不飞去?”

佛印说:“一动不如一静。”

东坡又问:“为什么要静呢?”

佛印说:“既来之,则安之。”

佛印说:“拿念珠也不过是为了念佛号。”

东坡又问:“念什么佛号?”

佛印说:“也只是念观世音菩萨的佛号。”

东坡又问:“他自己是观音,为什么要念自己的佛号呢?”

佛印回答道:“那是因为求人不如求己呀!。”

终南别业 王维 中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

坛经

千手千眼观世音

千眼千臂观世音

莫高窟“千手观音”像

佛理禅趣

由公元前6——前5世纪古 印度的迦毗罗卫国王子所创, 他的名字是悉达多,他的姓是 乔达摩。因为他属于释迦族, 人们又称他为释迦牟尼,意思 是释迦族的圣人。广泛流传于 亚洲的许多国家。东汉时自西向东传入我国。佛教与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教。

佛教:世界三大宗教之一

普陀山观世音菩萨

九华山地藏菩萨

五台山文殊菩萨

峨嵋山普贤菩萨

慈悲

大愿

大智

大行

大慈大悲观音菩萨

解救苦难地藏菩萨

般若智慧文殊菩萨

德行圆满普贤菩萨

禅宗思想

不立文字

教外别传

以心传心

“拈花微笑”也作“拈花一笑”:

一是对禅理有了透彻的理解

二是彼此默契、心神领会、心意相通、心心相印。

《坛经》两则

《坛经》又称《六祖坛经》或《六祖法宝坛经》,中国佛教禅宗典籍。禅宗六祖惠能说,弟子法海集录。

《坛经》大致由三部分组成

第一部分为序。主要叙述了慧能于大梵寺说法,法海集记《坛经》的缘起。

第二部分为《坛经》的主体部分。这部分经文约占全书的三分之二,集中阐述

了慧能独创性的祖宗学说。

最后一部分主要是叙述了慧能去世前对十名弟子等的嘱咐及临终前后的事情,经文还描述了慧能去世后的情景,并以此作为全经的结束。

即心即佛

顿悟见性

自性自度

《坛经》的主要思想

慧能——中国禅宗第六代祖师

俗姓卢,出生在广东新州,生活、传法于广东。他在禅宗五祖弘忍门下学佛。慧能创立的禅宗,不仅与印度佛教以及中国其他佛教宗派不同,而且与旧有的各派禅学不同,它是佛教内部的一次革新。禅宗的根本特点是强调精神的领悟,提倡单刀直入的“顿悟”,它自称是“教外别传”。其经典便是《坛经》。

六祖慧能

身是菩提树, 心如明镜台; 时时勤拂拭, 莫使惹尘埃。

菩提本无树, 明镜亦非台, 本来无一物, 何处惹尘埃。

课文研读

1. 根据注释解释《坛经两则》。

2. 阅读《坛经两则》,概括每则内容。

3. 《坛经》在语言上有何特色?请结合课文简要说明。

《慧能受法》这段文字说的是慧能受衣法时的情景和弘忍的教诲

《南能北秀》这段文字是对“南能北秀”一说提出自己的看法

行事谨慎,

办事稳妥。

语重心长,

寄寓厚望。

关心弟子,

谋事周全

慧能:顿悟

直指人心

神秀:渐悟

循序渐进

语言特征:

一是语言质

朴简洁,不

尚浮华。

二是善于运用比喻。

坛经 两则

《 》

智慧之光——佛理小故事

一切皆空

山冈铁舟到处参访名师。一天,他见到了相国寺的独园和尚。为了表示他的悟境,他颇为得意地对独园说道:“心、佛,以及众生,三者皆空。现象的真性是空。无悟、无迷、无圣、无凡、无施、无受。” 当时独园正在抽烟,未曾答腔。但他突然举起烟筒将山冈打了一下,使得这位年轻的禅者甚为愤怒。 “一切皆空,”独园问道,“哪儿来这么大的脾气?

(语言的巨人,行动的矮子)

悟性如光

弟子问佛祖:“您所说的极乐世界,我看不见,怎么能够相信呢?” 佛祖把弟子带进一间漆黑的屋子,告诉他:“墙角有一把锤子。” 弟子不管是瞪大眼睛,还是眯成小眼,仍然伸手不见五指,只好说我看不见。 佛祖点燃了一支蜡烛,墙角果然有一把锤子。

你看不见的,就不存在吗?

礼 物

一位禅师在旅途中,碰到一个不喜欢他的人。连续好几天,那人用尽各种方法污蔑他。 最后,禅师转身问那人:“若有人送你一份礼物,但你拒绝接受,那么这份礼物属于谁呢?” 那人回答:“属于原本送礼的那个人。” 禅师笑着说:“没错。若我不接受你的谩骂,那你就是在骂自己。”

拓展延伸:文人与禅宗

佛印说:“这是飞来峰。”

苏东坡说:“既然飞来了,何不飞去?”

佛印说:“一动不如一静。”

东坡又问:“为什么要静呢?”

佛印说:“既来之,则安之。”

佛印说:“拿念珠也不过是为了念佛号。”

东坡又问:“念什么佛号?”

佛印说:“也只是念观世音菩萨的佛号。”

东坡又问:“他自己是观音,为什么要念自己的佛号呢?”

佛印回答道:“那是因为求人不如求己呀!。”

终南别业 王维 中岁颇好道,晚家南山陲。

兴来每独往,胜事空自知。

行到水穷处,坐看云起时。

偶然值林叟,谈笑无还期。

同课章节目录