狱中杂记1

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

狱中杂记

方苞

方苞 (1668—1749)

作者方苞(1668一1749)

方苞,字凤九,又字灵皋,号望溪,清朝桐城(现在安徽省桐城县)人,清初著名散文家。为了加强思想统治,巩固封建专制政权,清朝统治者曾多次大兴文字狱。1711年发生的《南山集》案,就是清初著名文字狱之一。 《南山集》是方苞的好友戴名世所著的散文集。戴名世在《南山集》中引用了同乡方孝标在〈滇黔纪闻》中记叙的有关桂王抗清的史料。方苞曾为《南山集》作序,刻书的木板又藏在他家。后来有人告发《南山集》中有攻击清廷的话,戴名世被杀,方苞也因牵连,于康熙五十年(公元1711年)被逮捕。开始下江宁狱,不久解往京师,下刑部狱,初定绞刑,后经大学士李光地多方营救,又因他当时已有文名,才在康熙五十二年三月被释放。 《狱中杂记》这篇文章,是他在刑部狱中所见所闻的记录。

《狱中杂记》是方苞出狱后,追述他在刑部狱中见闻和感想,揭露并批判了封建社会的腐败和法律制度的罪恶本质。

“杂记”,是古代散文中一种杂文体,因事立义,记述见闻。本文以“杂记”名篇,材料繁富,错综复杂,人物众多,作者善于选择典型事例重点描写,“杂”而有序,散中见整,中心突出。如用方苞提出的古文“义法”来衡量,繁富的材料就是“义”,即“言之有物”;井然有序的记叙就是“法”,即“言之有序”。

狱中杂记

概读课文,理清层次

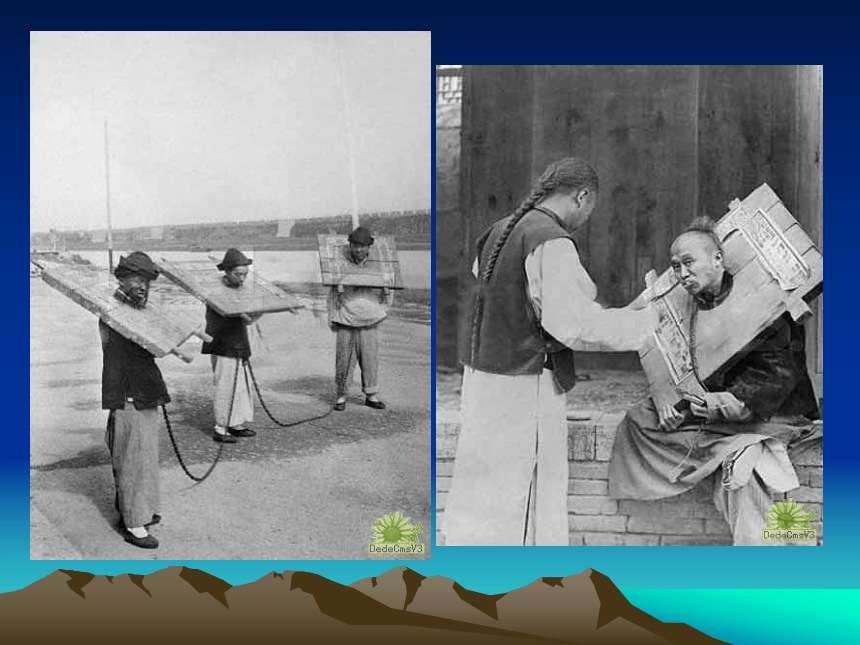

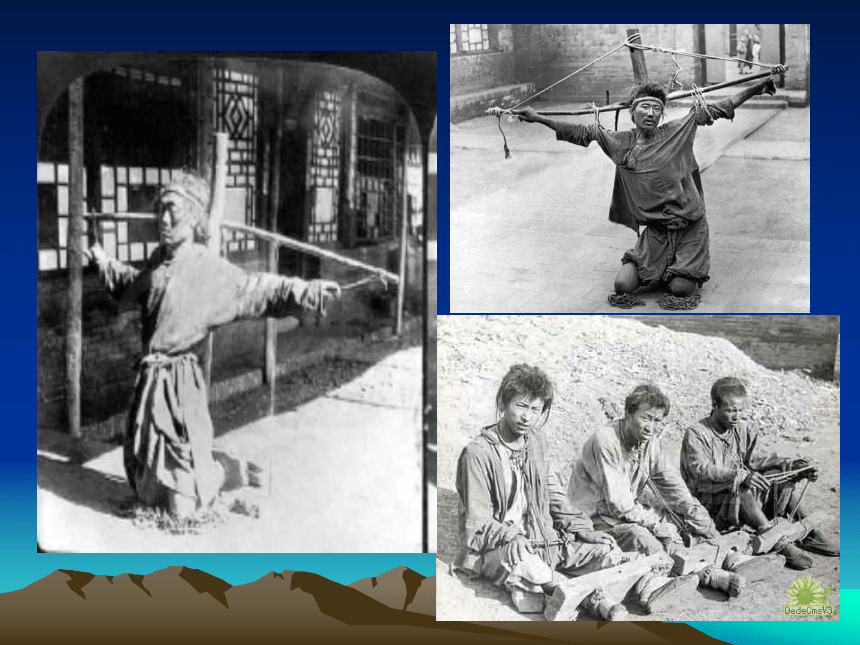

全文共分五段。 第一段,自开头至“皆轻系及牵连佐证法所不及者”,写刑部狱中瘟疫流行情景,揭露造成瘟疫的根源。 第二段,自“余日’’至“于是乎书”,写刑部狱中系囚之多的原因,揭露刑部狱官吏诈取钱财的罪恶。 第三段,自‘‘凡死刑狱上”至“信夫”,写行刑者、主缚者、主梏扑者心狠手辣,揭穿刑部狱敲诈勒索的黑幕。 第四段,自“部中老胥”至“人皆以为冥谪云”,写胥吏放纵主犯,残害无辜,主谳者不敢追究,揭露清代司法机构的黑暗与腐败。 第五段,自“凡杀人”至结尾,写胥吏狱卒与罪犯奸徒勾结舞弊,揭露刑部狱成了杀人犯寻欢作乐牟取钱财的场所。

牢狱生存条件之差表现在哪里?

二百多人挤在一排没有窗户的狭小暗室里,吃喝拉撒都在一处,人死后不能及时处理,传染病动辄流行。

狱吏是如何贪赃枉法的?

恣意妄为,制作伪章,篡改公文,甚至调换主罪者名单,即使是良吏亦多以脱人于死为功,而不求其情,法律之正义公理荡然无存。

监狱里的黑恶势力结成一个很大的网

主管官员管理着狱中囚犯的一举一动,囚犯的命运可以说是直接操纵在他们手上。监狱中的狱霸虽然他们本身也是囚犯,但他们与狱吏内外勾结,也能赚大钱。作者笔下的狱霸最后都乐不思蜀了,这一奇怪现象足可见封建牢狱黑暗之一般。

艺术特色

本文在写作方法上比较好地体现了"桐城派"提倡的"义理"、"考据"、"词章"三者并重和相互为用的主张,体现了"桐城派"散文的特点。从"义理"(即文章的中心)来看,作者大胆地揭露了清朝司法制度的黑暗和腐朽,令人发指,不失为有胆有识之作。在"考据"上,本文内容详实而有说服力,使人惊心动魄。文章列举了许多由作者目见耳闻和亲身经历的事实:狱官与禁卒相互勾结,贪赃枉法,草营人命,等等。在"词章"上,本文借助于选材的真实性和典型而具有很强的说服力,不在文字上过分的雕琢、修饰。作者以确凿的事实为线索,将材料编排井井有条,环环相接。全文以对话的方式叙事,语言简洁有力。

狱中杂记

方苞

方苞 (1668—1749)

作者方苞(1668一1749)

方苞,字凤九,又字灵皋,号望溪,清朝桐城(现在安徽省桐城县)人,清初著名散文家。为了加强思想统治,巩固封建专制政权,清朝统治者曾多次大兴文字狱。1711年发生的《南山集》案,就是清初著名文字狱之一。 《南山集》是方苞的好友戴名世所著的散文集。戴名世在《南山集》中引用了同乡方孝标在〈滇黔纪闻》中记叙的有关桂王抗清的史料。方苞曾为《南山集》作序,刻书的木板又藏在他家。后来有人告发《南山集》中有攻击清廷的话,戴名世被杀,方苞也因牵连,于康熙五十年(公元1711年)被逮捕。开始下江宁狱,不久解往京师,下刑部狱,初定绞刑,后经大学士李光地多方营救,又因他当时已有文名,才在康熙五十二年三月被释放。 《狱中杂记》这篇文章,是他在刑部狱中所见所闻的记录。

《狱中杂记》是方苞出狱后,追述他在刑部狱中见闻和感想,揭露并批判了封建社会的腐败和法律制度的罪恶本质。

“杂记”,是古代散文中一种杂文体,因事立义,记述见闻。本文以“杂记”名篇,材料繁富,错综复杂,人物众多,作者善于选择典型事例重点描写,“杂”而有序,散中见整,中心突出。如用方苞提出的古文“义法”来衡量,繁富的材料就是“义”,即“言之有物”;井然有序的记叙就是“法”,即“言之有序”。

狱中杂记

概读课文,理清层次

全文共分五段。 第一段,自开头至“皆轻系及牵连佐证法所不及者”,写刑部狱中瘟疫流行情景,揭露造成瘟疫的根源。 第二段,自“余日’’至“于是乎书”,写刑部狱中系囚之多的原因,揭露刑部狱官吏诈取钱财的罪恶。 第三段,自‘‘凡死刑狱上”至“信夫”,写行刑者、主缚者、主梏扑者心狠手辣,揭穿刑部狱敲诈勒索的黑幕。 第四段,自“部中老胥”至“人皆以为冥谪云”,写胥吏放纵主犯,残害无辜,主谳者不敢追究,揭露清代司法机构的黑暗与腐败。 第五段,自“凡杀人”至结尾,写胥吏狱卒与罪犯奸徒勾结舞弊,揭露刑部狱成了杀人犯寻欢作乐牟取钱财的场所。

牢狱生存条件之差表现在哪里?

二百多人挤在一排没有窗户的狭小暗室里,吃喝拉撒都在一处,人死后不能及时处理,传染病动辄流行。

狱吏是如何贪赃枉法的?

恣意妄为,制作伪章,篡改公文,甚至调换主罪者名单,即使是良吏亦多以脱人于死为功,而不求其情,法律之正义公理荡然无存。

监狱里的黑恶势力结成一个很大的网

主管官员管理着狱中囚犯的一举一动,囚犯的命运可以说是直接操纵在他们手上。监狱中的狱霸虽然他们本身也是囚犯,但他们与狱吏内外勾结,也能赚大钱。作者笔下的狱霸最后都乐不思蜀了,这一奇怪现象足可见封建牢狱黑暗之一般。

艺术特色

本文在写作方法上比较好地体现了"桐城派"提倡的"义理"、"考据"、"词章"三者并重和相互为用的主张,体现了"桐城派"散文的特点。从"义理"(即文章的中心)来看,作者大胆地揭露了清朝司法制度的黑暗和腐朽,令人发指,不失为有胆有识之作。在"考据"上,本文内容详实而有说服力,使人惊心动魄。文章列举了许多由作者目见耳闻和亲身经历的事实:狱官与禁卒相互勾结,贪赃枉法,草营人命,等等。在"词章"上,本文借助于选材的真实性和典型而具有很强的说服力,不在文字上过分的雕琢、修饰。作者以确凿的事实为线索,将材料编排井井有条,环环相接。全文以对话的方式叙事,语言简洁有力。

同课章节目录