第11课 西汉建立和“文景之治”说课课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第11课 西汉建立和“文景之治”说课课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-15 22:54:27 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

西汉建立和“文景之治”

——顺势而为,天下归心

统编教材

七年级上

第三单元

秦汉时期

第11课

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

说课目录:

选题立意

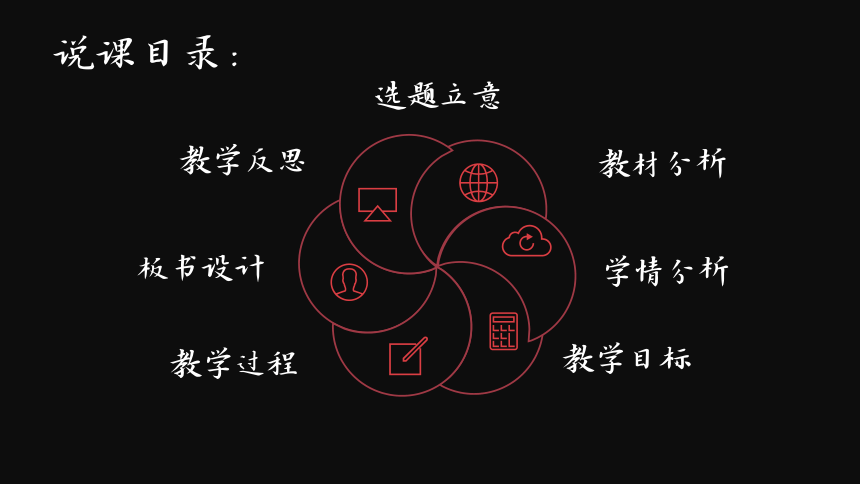

汉承秦制

秦二世而亡

汉历经四百余年

不用秦政

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

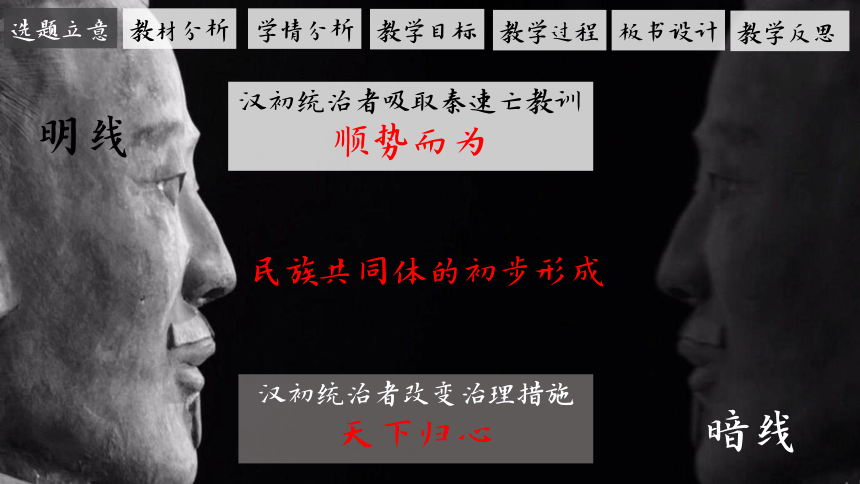

明线

暗线

汉初统治者吸取秦速亡教训

顺势而为

汉初统治者改变治理措施

天下归心

民族共同体的初步形成

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

2011版

知道西汉建立

了解文景之治

2001版

知道西汉建立

了解文景之治

认识大一统国家的建立及巩固在中国历史上的意义

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

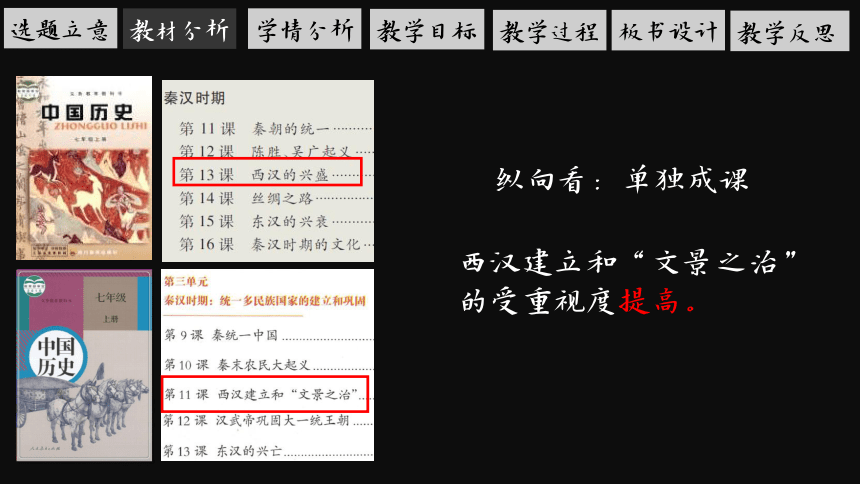

纵向看:单独成课

西汉建立和“文景之治”的受重视度提高。

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

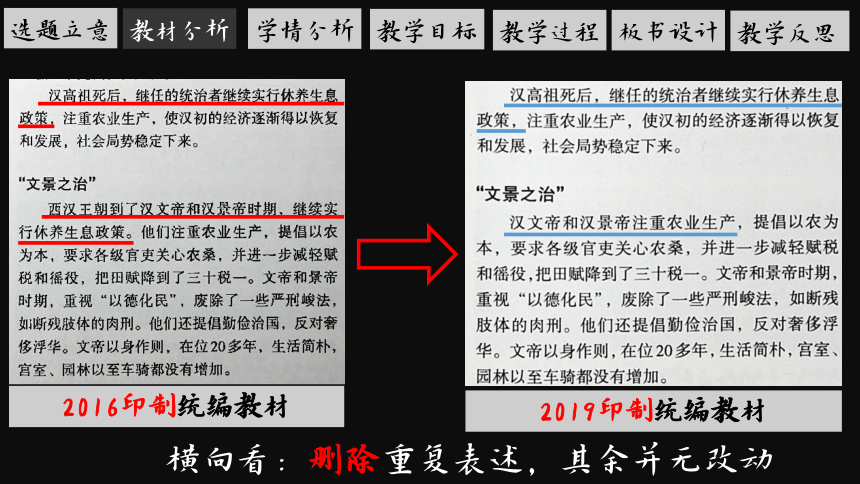

横向看:删除重复表述,其余并无改动

2016印制统编教材

2019印制统编教材

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

从教材内容来看:休养生息政策既是对秦速亡教训的反思,也是社会经济从凋敝走向恢复和发展的原因。汉初的发展为汉武帝大一统奠定了基础。所以本课具有承上启下的作用。

从现实意义来看:西汉统治者以民为本,提倡节俭,以德治国的思想今天仍然具有现实意义。

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

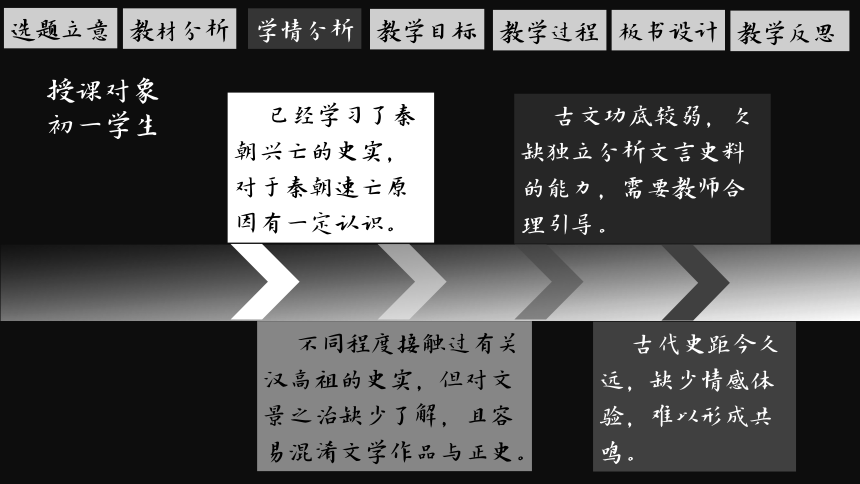

授课对象

初一学生

已经学习了秦朝兴亡的史实,对于秦朝速亡原因有一定认识。

不同程度接触过有关汉高祖的史实,但对文景之治缺少了解,且容易混淆文学作品与正史。

古文功底较弱,欠缺独立分析文言史料的能力,需要教师合理引导。

古代史距今久远,缺少情感体验,难以形成共鸣。

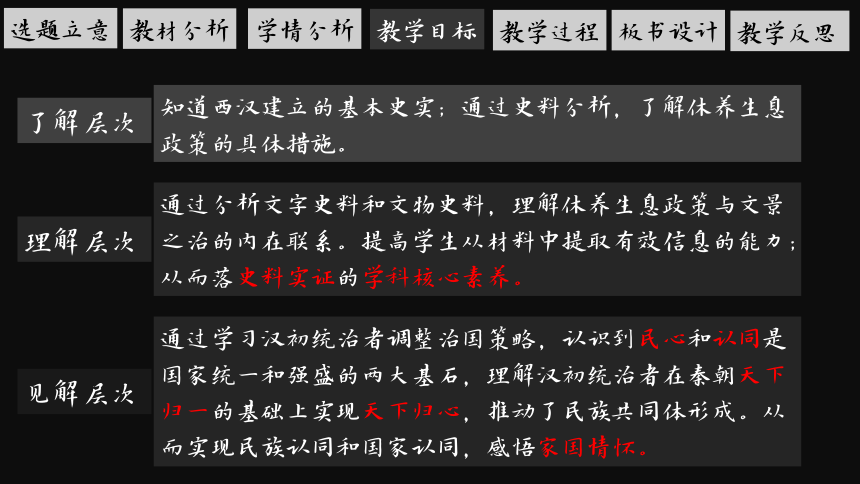

了解层次

知道西汉建立的基本史实;通过史料分析,了解休养生息政策的具体措施。

理解层次

通过分析文字史料和文物史料,理解休养生息政策与文景之治的内在联系。提高学生从材料中提取有效信息的能力;从而落史料实证的学科核心素养。

见解层次

通过学习汉初统治者调整治国策略,认识到民心和认同是国家统一和强盛的两大基石,理解汉初统治者在秦朝天下归一的基础上实现天下归心,推动了民族共同体形成。从而实现民族认同和国家认同,感悟家国情怀。

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

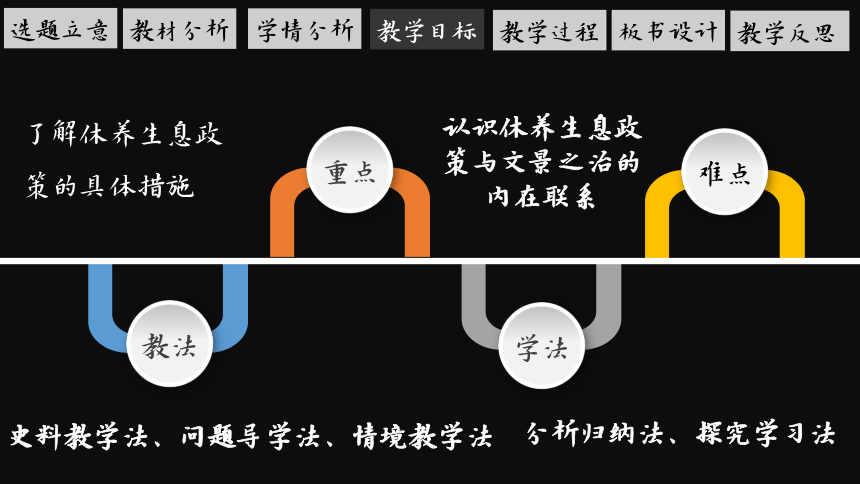

教法

重点

学法

难点

了解休养生息政策的具体措施

史料教学法、问题导学法、情境教学法

认识休养生息政策与文景之治的内在联系

分析归纳法、探究学习法

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

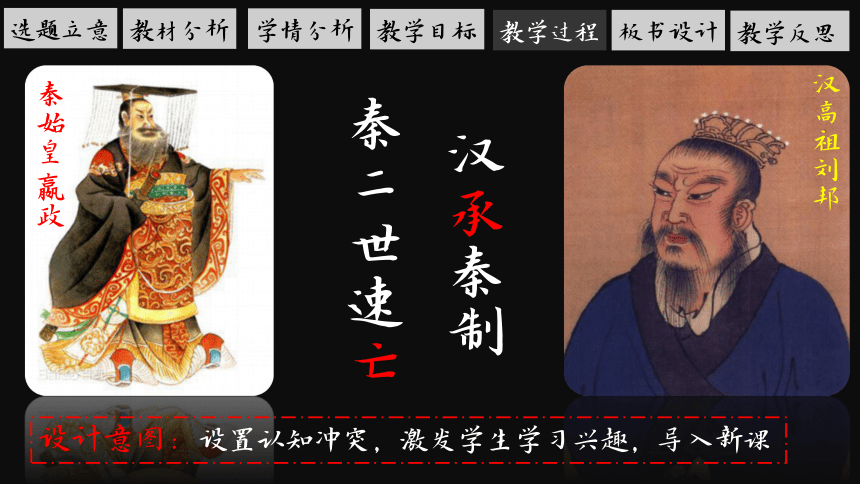

秦二世速亡

秦始皇

嬴政

汉承秦制

汉高祖刘邦

设计意图:设置认知冲突,激发学生学习兴趣,导入新课

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

西汉

长安

公元前202年

第一部分

秦朝的速亡教训

秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

一、反思秦朝的速亡教训

结束争战混乱的局面

建立统一多民族国家

开创中央集权治理模式

统一货币、度量衡、文字

······

沉重的赋役、严苛的刑法、文化的摧残

顺应了历史发展的趋势和潮流

背离劳动人民的心愿,

缺少广大民众的认同。

设计意图:培养学生阅读、分析史料的能力,落实学科核心素养。

承秦制而不用秦

政

第二部分

刘邦的理性抉择

材料一:“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”

——班固《汉书》

[释义]

作业:从事生产工作。石(dàn):量词,重量单位。

人民流离失所、得不到温饱、人口锐减

二、刘邦的理性抉择

设计意图:理解刘邦所面临的困境和治国方针调整的必要性和紧迫性;明确刘邦理性选择的正确性。

3.“农,天下之本也。……今兹亲率群臣农以劝之。”

鼓励农桑

1.“兵皆罢归家。”

2.“民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶(shù)人。”

4.“减田租,复十五税一。”

“令士卒从入蜀、汉、关中者皆复终身(免徭役)。”

解甲归田

释奴为民

轻徭薄赋

休养生息政策

二、刘邦的理性抉择

将左边刘邦采取的具体措施与右边的概括性词语连接起来并说明连接的理由。

合作与探究

设计意图:根据认知心理学中“认知遵循从具体到抽象”

的特点,设计探究活动。通过连线的方式,了解休养生息的具体措施,提炼出休养生息的抽象概念。进而突破本课重点。

大风歌

大风起兮云飞扬。

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方!

——司马迁《史记》

《大风歌》著于公元前196年,六个月后刘邦驾崩于长乐宫。

设计意图:深度挖掘历史细节,体会君王治国的艰辛与困境。

第三部分

文景的温情治理

文景的温情治理

请根据历史的真实情境,以当时人的视角感受汉文帝和汉景帝下列治国措施的意义:

1、丰收交租的农民视角

2、成年男子的徭役视角

3、含冤受刑的冤囚视角

4、年事已高的老者视角

5、秦汉对比的兵俑视角

设计意图:基于历史事实,创设历史情境,以当时人的视角层层深入去感受文景治国措施的温情。

文帝二年:“赐天下民今年田租之半”···十二年:“其赐农民今年租税之半”···文帝十三年:“其除田租之税”···景帝元年:“五月,令田半租”

。

——班固《汉书》

三、感受文景的温情治理

1.丰收交租的农民视角

三分之二

十五分之一

?

?

?

秦朝

刘邦

文帝二年

文帝十三年

文帝十二年

景帝元年

?

2.成年男子的徭役视角

一年数次

服徭役年龄从十七岁开始

一年三次

服徭役年龄从二十岁开始

秦朝

文景时期

设计意图:基于史料完成时间轴,培养学生阅读分析史料的能力,在时空框架下对比秦汉赋税徭役的变化。感知农民丰收与薄赋的获得感,成年男子轻徭的归属感。

三、感受文景的温情治理

3.含冤受刑的囚徒视角

设计意图:学会从视频中提取有效信息。挖掘历史细节,设置矛盾,感知文景治理下冤囚的安全感。

文帝废除肉刑:“···外有轻刑之名,内实杀人。···”

——班固《汉书》

汉文帝采取了什么措施?

年八十已上,赐米人月一石(

dàn),肉二十斤;九十已上,又赐帛人二匹,絮(xù)三斤。

——班固《汉书·文帝纪》

三、感受文景的温情治理

设计意图:让学生了解文帝的敬老养老政策,感知老有所养的幸福感。

4.年事已高的老者视角

三、感受文景的温情治理

62cm铠甲武士俑

《汉景帝阳陵博物馆》

秦俑

175CM——200CM

《秦始皇陵博物馆》

5.秦汉对比的兵俑视角

设计意图:呈现不同类型史料,多渠道获取与该问题有关的信息。体会对国家温情治理的认同感。

获得感

农民

归属感

成年男子

安全感

冤囚

幸福感

老者

认同感

汉俑

五个视角

五种情感

任何一种能够持续存在的统治,要有起码程度上的自愿服从性。

马克思·韦伯

设计意图:点亮暗线

到汉武帝继位时:“太仓之粟,陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。

——班固《汉书》

民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。

——班固《汉书》

阅读材料,归纳汉武帝即位前的社会状况?

三、感受文景的温情治理

设计意图:史料对比,在对比中体会汉初的变革,得出“文景之治”。

汉承秦制

秦二世而亡

汉历经四百余年

不用秦政

调整治国理念和施政方针

民心

认

同

秦

汉

扫六合促使天下归一

完成地理空间的凝聚

顺势而为天下归心

促进精神空间的凝聚

形成民族共同体

华夏民族大一统的国家伟业在秦汉时期,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,2000多年来的中国历尽沧桑,也曾战乱分裂,但是不管危机多么深重,由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

“周云成康,汉言文景,美矣!”

汉初的美

美在反思秦亡教训而调整施政方针

美在抓住了民心

美在实现了人民对政权的认同

秦汉历史印证了民心与认同是国家统一和强盛的两大基石

今天我们为实现“两个一百年”奋斗目标而砥砺前行,

为实现中华民族伟大复兴而努力

汉初历史启迪我们,这个伟大而充满凝聚力的民族共同体

必将展现新的蓬勃生机

······

教学反思

板书设计

教学设计

教学目标

学情分析

教材分析

西汉建立和“文景之治”

——顺势而为,天下归心

西汉建立

秦朝的速亡教训

刘邦的理性抉择

文景的温情治理

修养生息政策

天下归心

教学反思

板书设计

教学设计

教学目标

学情分析

教材分析

历史的真实

本课最初设计用《大风歌》作为导入,讲述西汉建立背景。但通过史料研读发现《大风歌》的创作背景不符合历史真实,故我将其用于高祖弥留之际的担忧,作为过渡材料。

历史的温度

本课力求以普通民众的视角去理解汉初社会状况,去感受国家治理措施对民众生产生活的影响,体会统治者的温情治理。但是学生情感融入难以把控。

谢谢聆听

敬请指正

西汉建立和“文景之治”

——顺势而为,天下归心

统编教材

七年级上

第三单元

秦汉时期

第11课

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

说课目录:

选题立意

汉承秦制

秦二世而亡

汉历经四百余年

不用秦政

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

明线

暗线

汉初统治者吸取秦速亡教训

顺势而为

汉初统治者改变治理措施

天下归心

民族共同体的初步形成

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

2011版

知道西汉建立

了解文景之治

2001版

知道西汉建立

了解文景之治

认识大一统国家的建立及巩固在中国历史上的意义

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

纵向看:单独成课

西汉建立和“文景之治”的受重视度提高。

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

横向看:删除重复表述,其余并无改动

2016印制统编教材

2019印制统编教材

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

从教材内容来看:休养生息政策既是对秦速亡教训的反思,也是社会经济从凋敝走向恢复和发展的原因。汉初的发展为汉武帝大一统奠定了基础。所以本课具有承上启下的作用。

从现实意义来看:西汉统治者以民为本,提倡节俭,以德治国的思想今天仍然具有现实意义。

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

授课对象

初一学生

已经学习了秦朝兴亡的史实,对于秦朝速亡原因有一定认识。

不同程度接触过有关汉高祖的史实,但对文景之治缺少了解,且容易混淆文学作品与正史。

古文功底较弱,欠缺独立分析文言史料的能力,需要教师合理引导。

古代史距今久远,缺少情感体验,难以形成共鸣。

了解层次

知道西汉建立的基本史实;通过史料分析,了解休养生息政策的具体措施。

理解层次

通过分析文字史料和文物史料,理解休养生息政策与文景之治的内在联系。提高学生从材料中提取有效信息的能力;从而落史料实证的学科核心素养。

见解层次

通过学习汉初统治者调整治国策略,认识到民心和认同是国家统一和强盛的两大基石,理解汉初统治者在秦朝天下归一的基础上实现天下归心,推动了民族共同体形成。从而实现民族认同和国家认同,感悟家国情怀。

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

教法

重点

学法

难点

了解休养生息政策的具体措施

史料教学法、问题导学法、情境教学法

认识休养生息政策与文景之治的内在联系

分析归纳法、探究学习法

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

秦二世速亡

秦始皇

嬴政

汉承秦制

汉高祖刘邦

设计意图:设置认知冲突,激发学生学习兴趣,导入新课

教学反思

板书设计

教学过程

教学目标

学情分析

教材分析

选题立意

西汉

长安

公元前202年

第一部分

秦朝的速亡教训

秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

一、反思秦朝的速亡教训

结束争战混乱的局面

建立统一多民族国家

开创中央集权治理模式

统一货币、度量衡、文字

······

沉重的赋役、严苛的刑法、文化的摧残

顺应了历史发展的趋势和潮流

背离劳动人民的心愿,

缺少广大民众的认同。

设计意图:培养学生阅读、分析史料的能力,落实学科核心素养。

承秦制而不用秦

政

第二部分

刘邦的理性抉择

材料一:“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”

——班固《汉书》

[释义]

作业:从事生产工作。石(dàn):量词,重量单位。

人民流离失所、得不到温饱、人口锐减

二、刘邦的理性抉择

设计意图:理解刘邦所面临的困境和治国方针调整的必要性和紧迫性;明确刘邦理性选择的正确性。

3.“农,天下之本也。……今兹亲率群臣农以劝之。”

鼓励农桑

1.“兵皆罢归家。”

2.“民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶(shù)人。”

4.“减田租,复十五税一。”

“令士卒从入蜀、汉、关中者皆复终身(免徭役)。”

解甲归田

释奴为民

轻徭薄赋

休养生息政策

二、刘邦的理性抉择

将左边刘邦采取的具体措施与右边的概括性词语连接起来并说明连接的理由。

合作与探究

设计意图:根据认知心理学中“认知遵循从具体到抽象”

的特点,设计探究活动。通过连线的方式,了解休养生息的具体措施,提炼出休养生息的抽象概念。进而突破本课重点。

大风歌

大风起兮云飞扬。

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方!

——司马迁《史记》

《大风歌》著于公元前196年,六个月后刘邦驾崩于长乐宫。

设计意图:深度挖掘历史细节,体会君王治国的艰辛与困境。

第三部分

文景的温情治理

文景的温情治理

请根据历史的真实情境,以当时人的视角感受汉文帝和汉景帝下列治国措施的意义:

1、丰收交租的农民视角

2、成年男子的徭役视角

3、含冤受刑的冤囚视角

4、年事已高的老者视角

5、秦汉对比的兵俑视角

设计意图:基于历史事实,创设历史情境,以当时人的视角层层深入去感受文景治国措施的温情。

文帝二年:“赐天下民今年田租之半”···十二年:“其赐农民今年租税之半”···文帝十三年:“其除田租之税”···景帝元年:“五月,令田半租”

。

——班固《汉书》

三、感受文景的温情治理

1.丰收交租的农民视角

三分之二

十五分之一

?

?

?

秦朝

刘邦

文帝二年

文帝十三年

文帝十二年

景帝元年

?

2.成年男子的徭役视角

一年数次

服徭役年龄从十七岁开始

一年三次

服徭役年龄从二十岁开始

秦朝

文景时期

设计意图:基于史料完成时间轴,培养学生阅读分析史料的能力,在时空框架下对比秦汉赋税徭役的变化。感知农民丰收与薄赋的获得感,成年男子轻徭的归属感。

三、感受文景的温情治理

3.含冤受刑的囚徒视角

设计意图:学会从视频中提取有效信息。挖掘历史细节,设置矛盾,感知文景治理下冤囚的安全感。

文帝废除肉刑:“···外有轻刑之名,内实杀人。···”

——班固《汉书》

汉文帝采取了什么措施?

年八十已上,赐米人月一石(

dàn),肉二十斤;九十已上,又赐帛人二匹,絮(xù)三斤。

——班固《汉书·文帝纪》

三、感受文景的温情治理

设计意图:让学生了解文帝的敬老养老政策,感知老有所养的幸福感。

4.年事已高的老者视角

三、感受文景的温情治理

62cm铠甲武士俑

《汉景帝阳陵博物馆》

秦俑

175CM——200CM

《秦始皇陵博物馆》

5.秦汉对比的兵俑视角

设计意图:呈现不同类型史料,多渠道获取与该问题有关的信息。体会对国家温情治理的认同感。

获得感

农民

归属感

成年男子

安全感

冤囚

幸福感

老者

认同感

汉俑

五个视角

五种情感

任何一种能够持续存在的统治,要有起码程度上的自愿服从性。

马克思·韦伯

设计意图:点亮暗线

到汉武帝继位时:“太仓之粟,陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。

——班固《汉书》

民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。

——班固《汉书》

阅读材料,归纳汉武帝即位前的社会状况?

三、感受文景的温情治理

设计意图:史料对比,在对比中体会汉初的变革,得出“文景之治”。

汉承秦制

秦二世而亡

汉历经四百余年

不用秦政

调整治国理念和施政方针

民心

认

同

秦

汉

扫六合促使天下归一

完成地理空间的凝聚

顺势而为天下归心

促进精神空间的凝聚

形成民族共同体

华夏民族大一统的国家伟业在秦汉时期,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息,2000多年来的中国历尽沧桑,也曾战乱分裂,但是不管危机多么深重,由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——翦伯赞《中国史十五讲》

“周云成康,汉言文景,美矣!”

汉初的美

美在反思秦亡教训而调整施政方针

美在抓住了民心

美在实现了人民对政权的认同

秦汉历史印证了民心与认同是国家统一和强盛的两大基石

今天我们为实现“两个一百年”奋斗目标而砥砺前行,

为实现中华民族伟大复兴而努力

汉初历史启迪我们,这个伟大而充满凝聚力的民族共同体

必将展现新的蓬勃生机

······

教学反思

板书设计

教学设计

教学目标

学情分析

教材分析

西汉建立和“文景之治”

——顺势而为,天下归心

西汉建立

秦朝的速亡教训

刘邦的理性抉择

文景的温情治理

修养生息政策

天下归心

教学反思

板书设计

教学设计

教学目标

学情分析

教材分析

历史的真实

本课最初设计用《大风歌》作为导入,讲述西汉建立背景。但通过史料研读发现《大风歌》的创作背景不符合历史真实,故我将其用于高祖弥留之际的担忧,作为过渡材料。

历史的温度

本课力求以普通民众的视角去理解汉初社会状况,去感受国家治理措施对民众生产生活的影响,体会统治者的温情治理。但是学生情感融入难以把控。

谢谢聆听

敬请指正

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史