初中化学总复习课件-气体的制取和处理

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

初中化学总复习

气体的制取和处理

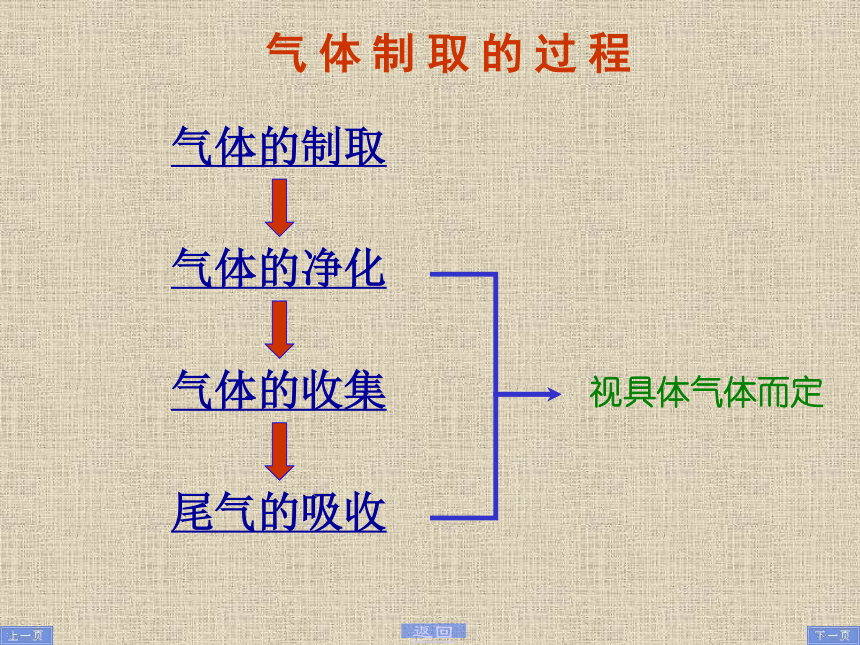

气 体 制 取 的 过 程

气体的制取

气体的净化

气体的收集

尾气的吸收

视具体气体而定

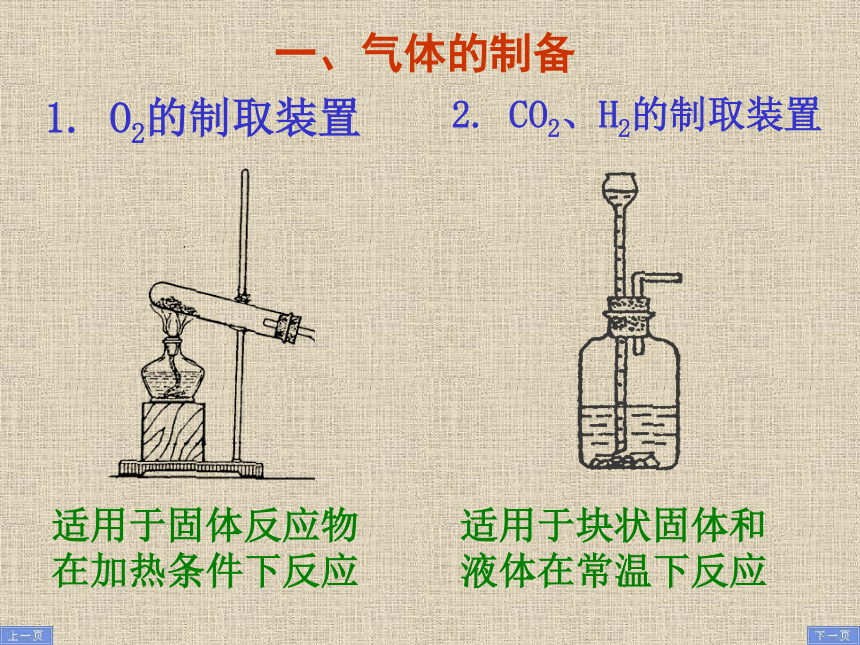

一、气体的制备

1. O2的制取装置

2. CO2、H2的制取装置

适用于固体反应物在加热条件下反应

适用于块状固体和液体在常温下反应

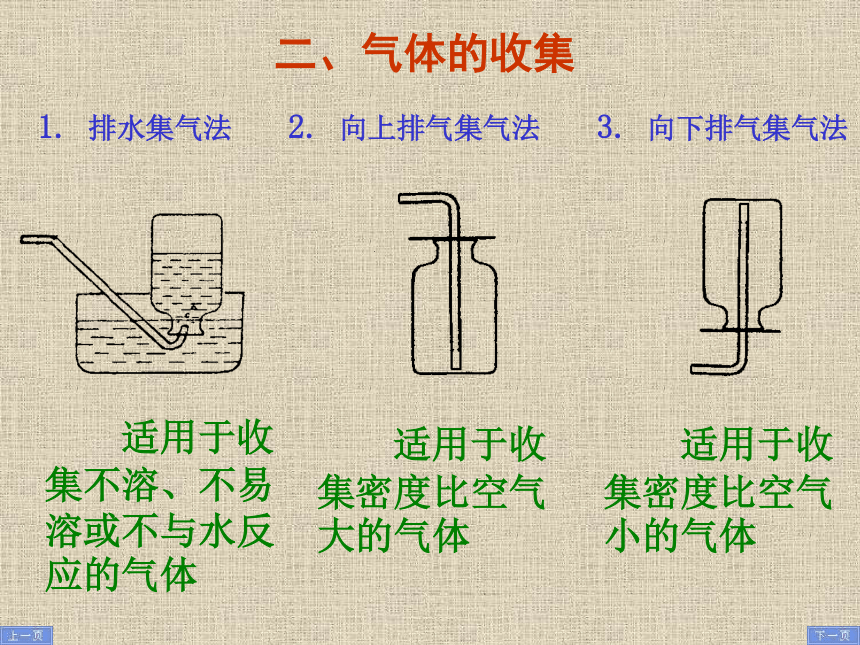

二、气体的收集

1. 排水集气法

2. 向上排气集气法

3. 向下排气集气法

适用于收集不溶、不易溶或不与水反应的气体

适用于收集密度比空气大的气体

适用于收集密度比空气小的气体

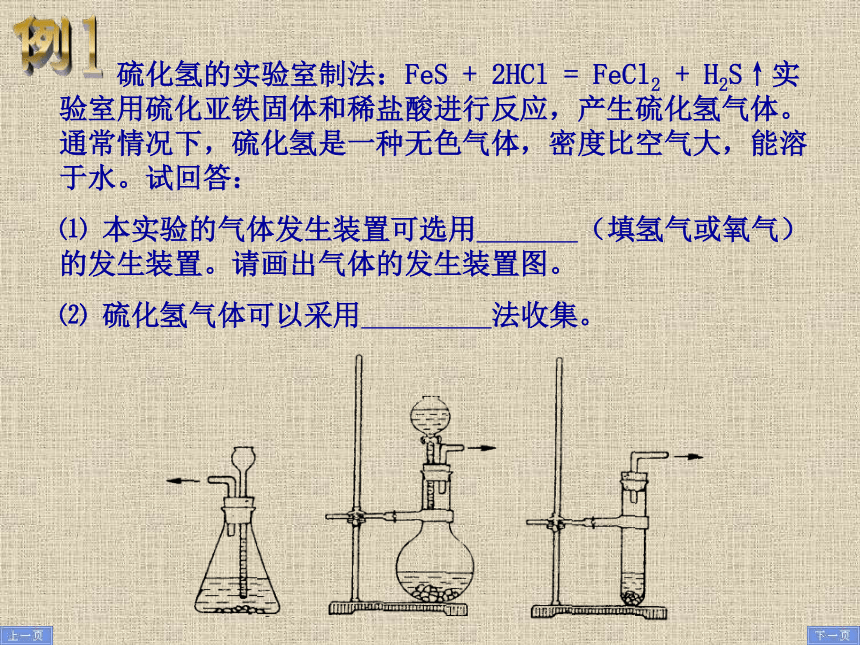

硫化氢的实验室制法:FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S↑实验室用硫化亚铁固体和稀盐酸进行反应,产生硫化氢气体。通常情况下,硫化氢是一种无色气体,密度比空气大,能溶于水。试回答:

⑴ 本实验的气体发生装置可选用 (填氢气或氧气)的发生装置。请画出气体的发生装置图。

⑵ 硫化氢气体可以采用 法收集。

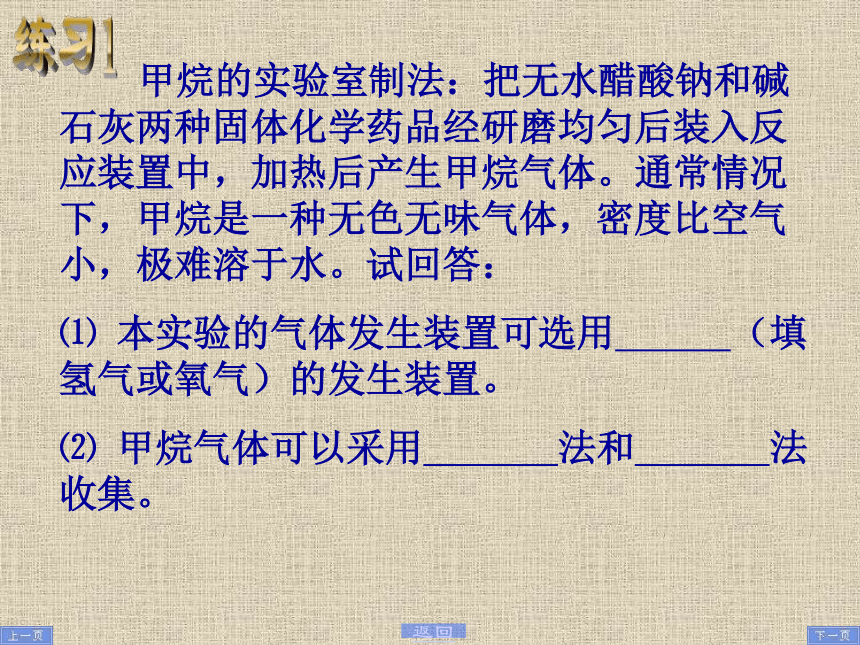

甲烷的实验室制法:把无水醋酸钠和碱石灰两种固体化学药品经研磨均匀后装入反应装置中,加热后产生甲烷气体。通常情况下,甲烷是一种无色无味气体,密度比空气小,极难溶于水。试回答:

⑴ 本实验的气体发生装置可选用 (填氢气或氧气)的发生装置。

⑵ 甲烷气体可以采用 法和 法收集。

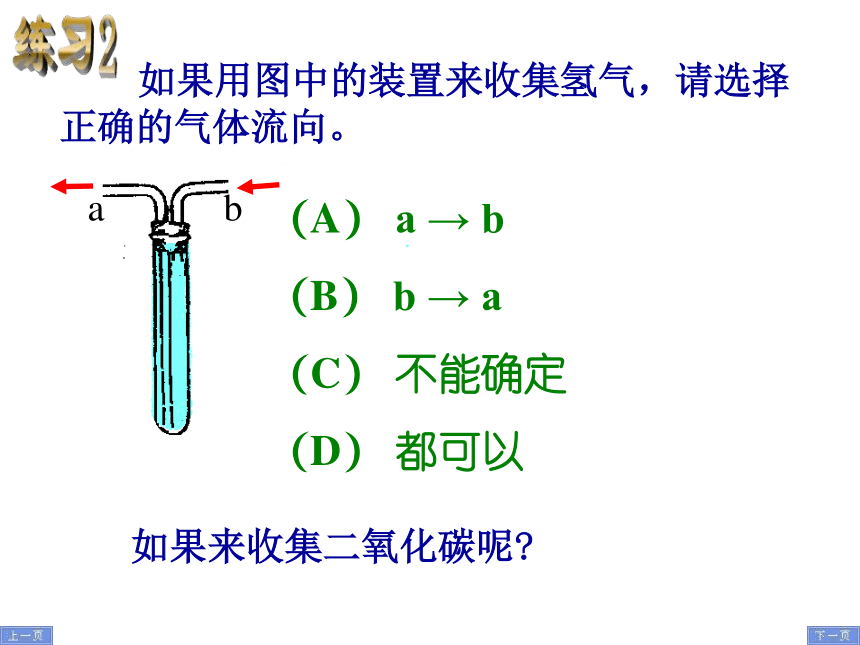

如果用图中的装置来收集氢气,请选择正确的气体流向。

a

b

(A) a → b

(B) b → a

(C) 不能确定

(D) 都可以

如果来收集二氧化碳呢

三、气体的处理

⒈ 有害气体的防污染

当收集的是有毒有害气体,为防止尾气向空气中扩散,污染空气,要进行尾气的吸收和尾气的其他处理。

铜实验的尾气处理 一氧化碳还原氧化

⒉ 混合气体的净化

实验室制取气体时,常常会混有一些杂质气体。除去其中的杂质气体的过程就是气体的净化。

常用的气体净化装置

洗气

干燥

反应

⑴ 气体的干燥

实验室制取气体时,如果使用是液体反应物,常常会使制得气体混有水蒸气。除去其中水蒸气的过程就是气体的干燥。

洗气

常用装置

干燥

常用的干燥剂及其分类

浓硫酸

无水氯化钙

无水硫酸铜

酸性或中性的气体

碱性或中性的气体

一般都适用

干燥剂要能有效地吸收被干燥气体中的水蒸气,但不应和被干燥气体发生反应。

碱石灰(CaO、NaOH固体混合物)

氢氧化钠固体

干燥原则

常 用 干 燥 剂

适 用 范 围

举 例

如CO2H2 HCl

如H2`NH3

如CO2H2 O2

⑵ 气体的除杂

实验室在制取气体时常常会混有一些杂质气体,要使用纯净的气体就必须先对制得的气体进行除杂。

常用的气体除杂装置

洗气

干燥

反应

洗气

干燥

反应

浓H2SO4 ——

水、碱性气体

NaOH、Ca(OH)2 ——

CO2、SO2等

浓NaHCO3 、Na2CO3 ——

HCl → CO2

CuO ——

炭粉 ——

铜网 ——

O2

碱石灰 ——

H2O、CO2、SO2等

CaCl2 ——

H2O

无水CuSO4 ——

H2O

水

H2

CO

H2O、

CO2

CO2

O2

CO、

CO

将CO、N2、O2、H2、CO2的混合气体依次通过:NaOH溶液、热的铜网、灼热的氧化铜和浓硫酸,最后剩下的气体是 。

N2

H2O

CO2

CO

O2

CO2

N2

H2

NaOH

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

N2

H2

CO

O2

Cu

N2

CO

H2

CuO

浓H2SO4

N2

CO2

CuO+CO=Cu+CO2

CuO+H2=Cu+H2O

2Cu+O2=2CuO

请合理的选择下列装置进行装配,来制取和收集纯净、干燥的CO2,并回答问题。

A

B

C

D

E

F

G

H

⑵ 合理的装置装配顺序为:

⑶ 各个装置内的药品分别为:

B ——

D ——

E ——

⑴ 气体发生装置导出的CO2含有哪些杂质气体?

HCl

H2O

石灰石和稀盐酸

浓NaHCO3或Na2CO3

浓H2SO4

D

H

E

B

如何证明一混合气体由CO、H2、H2O、CO2组成

混合气体通过顺序为:

无水CuSO4

D

Ca(OH)2

NaOH

B

浓H2SO4

A

C

CuO

E

F

G

D

F

C

G

E

A

B

请将下列装置正确连接

H2O

H2

CO

CO2

CO

H2O

CO2

H2

CO2

CO

H2

H2O

H2O

H2

CO

CO

H2

CuO

E

C

Ca(OH)2

B

NaOH

A

浓H2SO4

CO2

H2O

Ca(OH)2

D

CO2

H2O

G

无水CuSO4

F

无水CuSO4

四、组合实验设计的原则

遵循物质的制取和性质实验的原理

注意仪器的性能和物质共存时的复杂性

药品的选择、仪器的装配、操作的步骤

⑴ 科学性

⑵ 可行性

⑶ 规律性

初中化学总复习

气体的制取和处理

气 体 制 取 的 过 程

气体的制取

气体的净化

气体的收集

尾气的吸收

视具体气体而定

一、气体的制备

1. O2的制取装置

2. CO2、H2的制取装置

适用于固体反应物在加热条件下反应

适用于块状固体和液体在常温下反应

二、气体的收集

1. 排水集气法

2. 向上排气集气法

3. 向下排气集气法

适用于收集不溶、不易溶或不与水反应的气体

适用于收集密度比空气大的气体

适用于收集密度比空气小的气体

硫化氢的实验室制法:FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S↑实验室用硫化亚铁固体和稀盐酸进行反应,产生硫化氢气体。通常情况下,硫化氢是一种无色气体,密度比空气大,能溶于水。试回答:

⑴ 本实验的气体发生装置可选用 (填氢气或氧气)的发生装置。请画出气体的发生装置图。

⑵ 硫化氢气体可以采用 法收集。

甲烷的实验室制法:把无水醋酸钠和碱石灰两种固体化学药品经研磨均匀后装入反应装置中,加热后产生甲烷气体。通常情况下,甲烷是一种无色无味气体,密度比空气小,极难溶于水。试回答:

⑴ 本实验的气体发生装置可选用 (填氢气或氧气)的发生装置。

⑵ 甲烷气体可以采用 法和 法收集。

如果用图中的装置来收集氢气,请选择正确的气体流向。

a

b

(A) a → b

(B) b → a

(C) 不能确定

(D) 都可以

如果来收集二氧化碳呢

三、气体的处理

⒈ 有害气体的防污染

当收集的是有毒有害气体,为防止尾气向空气中扩散,污染空气,要进行尾气的吸收和尾气的其他处理。

铜实验的尾气处理 一氧化碳还原氧化

⒉ 混合气体的净化

实验室制取气体时,常常会混有一些杂质气体。除去其中的杂质气体的过程就是气体的净化。

常用的气体净化装置

洗气

干燥

反应

⑴ 气体的干燥

实验室制取气体时,如果使用是液体反应物,常常会使制得气体混有水蒸气。除去其中水蒸气的过程就是气体的干燥。

洗气

常用装置

干燥

常用的干燥剂及其分类

浓硫酸

无水氯化钙

无水硫酸铜

酸性或中性的气体

碱性或中性的气体

一般都适用

干燥剂要能有效地吸收被干燥气体中的水蒸气,但不应和被干燥气体发生反应。

碱石灰(CaO、NaOH固体混合物)

氢氧化钠固体

干燥原则

常 用 干 燥 剂

适 用 范 围

举 例

如CO2H2 HCl

如H2`NH3

如CO2H2 O2

⑵ 气体的除杂

实验室在制取气体时常常会混有一些杂质气体,要使用纯净的气体就必须先对制得的气体进行除杂。

常用的气体除杂装置

洗气

干燥

反应

洗气

干燥

反应

浓H2SO4 ——

水、碱性气体

NaOH、Ca(OH)2 ——

CO2、SO2等

浓NaHCO3 、Na2CO3 ——

HCl → CO2

CuO ——

炭粉 ——

铜网 ——

O2

碱石灰 ——

H2O、CO2、SO2等

CaCl2 ——

H2O

无水CuSO4 ——

H2O

水

H2

CO

H2O、

CO2

CO2

O2

CO、

CO

将CO、N2、O2、H2、CO2的混合气体依次通过:NaOH溶液、热的铜网、灼热的氧化铜和浓硫酸,最后剩下的气体是 。

N2

H2O

CO2

CO

O2

CO2

N2

H2

NaOH

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

N2

H2

CO

O2

Cu

N2

CO

H2

CuO

浓H2SO4

N2

CO2

CuO+CO=Cu+CO2

CuO+H2=Cu+H2O

2Cu+O2=2CuO

请合理的选择下列装置进行装配,来制取和收集纯净、干燥的CO2,并回答问题。

A

B

C

D

E

F

G

H

⑵ 合理的装置装配顺序为:

⑶ 各个装置内的药品分别为:

B ——

D ——

E ——

⑴ 气体发生装置导出的CO2含有哪些杂质气体?

HCl

H2O

石灰石和稀盐酸

浓NaHCO3或Na2CO3

浓H2SO4

D

H

E

B

如何证明一混合气体由CO、H2、H2O、CO2组成

混合气体通过顺序为:

无水CuSO4

D

Ca(OH)2

NaOH

B

浓H2SO4

A

C

CuO

E

F

G

D

F

C

G

E

A

B

请将下列装置正确连接

H2O

H2

CO

CO2

CO

H2O

CO2

H2

CO2

CO

H2

H2O

H2O

H2

CO

CO

H2

CuO

E

C

Ca(OH)2

B

NaOH

A

浓H2SO4

CO2

H2O

Ca(OH)2

D

CO2

H2O

G

无水CuSO4

F

无水CuSO4

四、组合实验设计的原则

遵循物质的制取和性质实验的原理

注意仪器的性能和物质共存时的复杂性

药品的选择、仪器的装配、操作的步骤

⑴ 科学性

⑵ 可行性

⑶ 规律性

同课章节目录