六国论1

图片预览

文档简介

(共132张PPT)

“一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨眉共比高。”这首诗中的“三父子”,指的是 ( ) A.曹操、曹丕、曹植

B.苏洵、苏轼、苏辙

C.班彪、班固、班超

D.杜甫、杜牧、杜荀鹤

高考链接

“一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨眉共比高。”这首诗中的“三父子”,指的是 ( ) A.曹操、曹丕、曹植

B.苏洵、苏轼、苏辙

C.班彪、班固、班超

D.杜甫、杜牧、杜荀鹤

高考链接

B

一门父子三词客,

千古唐宋八大家。

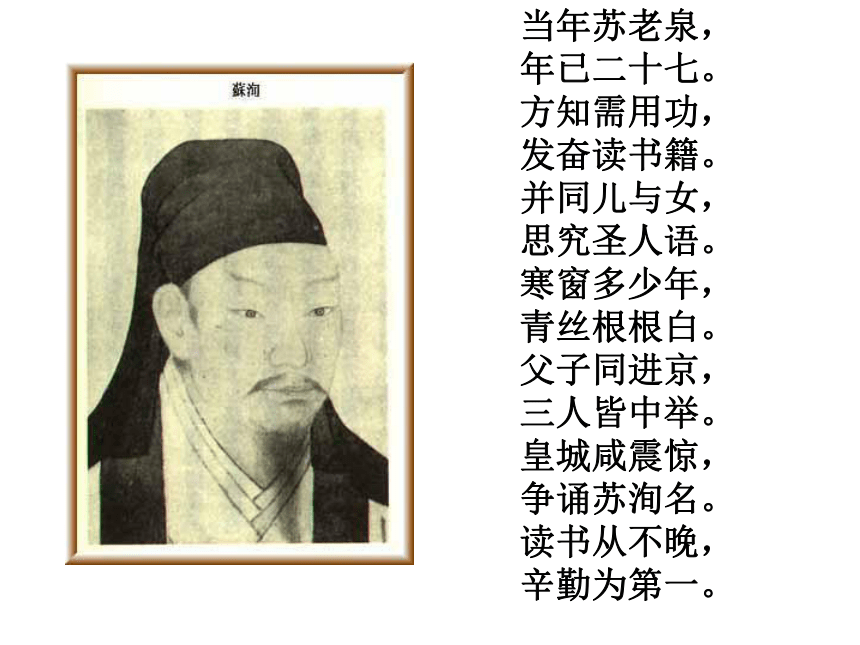

苏洵

一门父子三词客,

千古唐宋八大家。

苏洵(1009~1066)字明允,眉州眉山人,宋仁宗庆历七年,举进士及茂才皆不中,归而尽焚前所为文,闭户读书遂通六经百家之说。

洵深于《孟子》、《战国策》,所为文纵厉雄奇,尤长于策论。曾巩称其文:“烦能不乱,肆能不流。其雄壮俊伟,若决江河而下也;其辉光明白,若引星辰而上也。”

苏洵

一门父子三词客,

千古唐宋八大家。

其散文以议论见长,气势雄壮,带有战国纵横家色彩。他反对浮艳怪涩的时文,提倡学习古文;强调文章要“得乎吾心”,写“胸中之言”,“言当世之要”;主张文章应“有为而作”,“言必中当世之过”。

当年苏老泉, 年已二十七。 方知需用功, 发奋读书籍。 并同儿与女, 思究圣人语。 寒窗多少年, 青丝根根白。 父子同进京, 三人皆中举。 皇城咸震惊, 争诵苏洵名。 读书从不晚, 辛勤为第一。

比 较

《过秦论》:以秦失仁义而速亡印证“仁义不施而攻守之势异也”。

《过秦论》:以秦失仁义而速亡印证“仁义不施而攻守之势异也”。

《阿房宫赋》:以秦之纷奢速亡讽谏君王爱惜百姓,勿大兴土木。

《过秦论》:以秦失仁义而速亡印证“仁义不施而攻守之势异也”。

《阿房宫赋》:以秦之纷奢速亡讽谏君王爱惜百姓,勿大兴土木。

《六国论》

——不鞭强秦之罪行,而剖六国之痼疾

朗读正音,注意停顿

六国互丧sàng 厥jué

暴pù霜露 洎jì

草 芥jiè 与嬴 yǔ

下 咽 yān 无厌yàn

胜负之数shù 或未易量liàng

正音

总起段的层次

总起段的层次

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

故:

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

故:

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

故:

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

故:

弊在赂秦

总

写作启示

写作启示

开门见山,提出论点

写作启示

开门见山,提出论点

正反论证,考虑周全

写作启示

开门见山,提出论点

正反论证,考虑周全

总论分论,举纲张目

韩魏楚以地赂秦年表

—前290年韩割武遂予秦

—前280年楚割汉北及上庸予秦

—前275年魏割温予秦

—前273年魏割南阳予秦

韩魏楚以地赂秦年表

二段层次

二段层次

秦之所得——战胜而得

二段层次

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

二段层次

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

以地事秦 抱薪救火

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

以地事秦 抱薪救火

对比

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

以地事秦 抱薪救火

对比

比喻、引用

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

写作启示

写作启示

让说理透彻:

写作启示

让说理透彻:

让说理生动:

写作启示

让说理透彻:

让说理生动:

事实论证 逻辑推理 对比论证

写作启示

让说理透彻:

让说理生动:

事实论证 逻辑推理 对比论证

形象说理 引用说理 比喻说理

三段层次

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

燕

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

燕

赵

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

赵

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

与秦相较

或未易量

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

例证

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

与秦相较

或未易量

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

假设

例证

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

与秦相较

或未易量

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

写作启示

写作启示

让说理清晰周密:

写作启示

让说理清晰周密:

分类说理

写作启示

让说理清晰周密:

让说理充分透彻:

分类说理

写作启示

让说理清晰周密:

让说理充分透彻:

分类说理

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

公元前221年,秦统一六国。攻克的先后顺序为:韩、赵、魏、楚、燕、齐。

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

公元前221年,秦统一六国。攻克的先后顺序为:韩、赵、魏、楚、燕、齐。

秦孝公开始有并吞天下的野心,远交近攻。

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

公元前221年,秦统一六国。攻克的先后顺序为:韩、赵、魏、楚、燕、齐。

秦孝公开始有并吞天下的野心,远交近攻。

齐、楚、晋都曾经做过诸侯国的盟主。

北宋中叶以来,辽和西夏结成犄角之势,步步要挟,随时侵犯。

1004年,辽(契丹)大举攻宋,宋军得胜,但北宋与之订立“澶渊之盟”,每年向辽纳白银十万两,丝绢二十万匹。

自此,抗敌卫国士气锐减,委曲求全之风日上。后辽又连连加码要求割地、捐银,宋均慨然应答。

1044年,宋又与西夏签约,每年纯白银七万两、绢十五万匹,茶叶三万斤。

而在此前的1006年,宋曾应允每年给西夏银万两、绢万匹、钱二万贯。

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

弊

在

赂

秦

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

勿

从

故

事

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

借古

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

勿

从

故

事

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

讽今

借古

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

勿

从

故

事

赂

秦

者

不

赂

者

鉴史知今察微知著的醒世警钟

源于忧国情怀的救国篇章

鉴史知今察微知著的醒世警钟

源于忧国情怀的救国篇章

借古讽今 切中时弊

鉴史知今察微知著的醒世警钟

源于忧国情怀的救国篇章

借古讽今 切中时弊

气势俊伟 古朴苍劲

鉴史知今察微知著的醒世警钟

学会归纳

1. 古今异义词

2. 通假字

3. 关键词语的用法含义

4. 词类活用

5. 特殊句式:

典型的判断句、倒装句、重要的省略句。

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

(那实际情况。今:实际上)

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

(那实际情况。今:实际上)

(祖辈父辈。今指父亲的父亲)

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

(那实际情况。今:实际上)

(祖辈父辈。今指父亲的父亲)

(两次。今表示又一次。)

D. 至于颠覆,理固宜然。

E. 可谓智力

D. 至于颠覆,理固宜然。

E. 可谓智力

(至于:表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。今指到达某种程度,或另起一件事。)

(颠覆:灭亡。今指翻倒或采用阴谋手段从内部推翻合法政府。)

D. 至于颠覆,理固宜然。

E. 可谓智力

(至于:表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。今指到达某种程度,或另起一件事。)

(颠覆:灭亡。今指翻倒或采用阴谋手段从内部推翻合法政府。)

(智力:智谋和力量。今为一个词,指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力。)

F. 而从六国破灭之故事

G. 刺客不行,良将犹在。

(前例、旧事。今指真实的或虚构的有人物有情节的事情。)

F. 而从六国破灭之故事

G. 刺客不行,良将犹在。

(前例、旧事。今指真实的或虚构的有人物有情节的事情。)

F. 而从六国破灭之故事

G. 刺客不行,良将犹在。

(不行:不前往。今指不可以。)

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“日”“月”,名词作状语。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

“完”,形容词用作动词,保全。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

“完”,形容词用作动词,保全。

“却”,动词使动用法,使——退却;击退。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

“完”,形容词用作动词,保全。

“却”,动词使动用法,使——退却;击退。

“礼”,名词活用作动词,礼遇。

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

作为,动词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

作为,动词

成为,动词

被,介词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

作为,动词

成为,动词

被,介词

治理,动词

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

动词,好象

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

动词,好象

副词,还

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

终于,副词

动词,好象

副词,还

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

终于,副词

用到底,坚持到底,动词

动词,好象

副词,还

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

朝着,动词

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

朝着,动词

名词,军队

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

朝着,动词

名词,军队

名词,军事、战争

想要,追求,动词

欲望,名词

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

介词结构后置(状语后置)

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

介词结构后置(状语后置)

判断句

省略句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

介词结构后置(状语后置)

定语后置句

判断句

省略句

“一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨眉共比高。”这首诗中的“三父子”,指的是 ( ) A.曹操、曹丕、曹植

B.苏洵、苏轼、苏辙

C.班彪、班固、班超

D.杜甫、杜牧、杜荀鹤

高考链接

“一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨眉共比高。”这首诗中的“三父子”,指的是 ( ) A.曹操、曹丕、曹植

B.苏洵、苏轼、苏辙

C.班彪、班固、班超

D.杜甫、杜牧、杜荀鹤

高考链接

B

一门父子三词客,

千古唐宋八大家。

苏洵

一门父子三词客,

千古唐宋八大家。

苏洵(1009~1066)字明允,眉州眉山人,宋仁宗庆历七年,举进士及茂才皆不中,归而尽焚前所为文,闭户读书遂通六经百家之说。

洵深于《孟子》、《战国策》,所为文纵厉雄奇,尤长于策论。曾巩称其文:“烦能不乱,肆能不流。其雄壮俊伟,若决江河而下也;其辉光明白,若引星辰而上也。”

苏洵

一门父子三词客,

千古唐宋八大家。

其散文以议论见长,气势雄壮,带有战国纵横家色彩。他反对浮艳怪涩的时文,提倡学习古文;强调文章要“得乎吾心”,写“胸中之言”,“言当世之要”;主张文章应“有为而作”,“言必中当世之过”。

当年苏老泉, 年已二十七。 方知需用功, 发奋读书籍。 并同儿与女, 思究圣人语。 寒窗多少年, 青丝根根白。 父子同进京, 三人皆中举。 皇城咸震惊, 争诵苏洵名。 读书从不晚, 辛勤为第一。

比 较

《过秦论》:以秦失仁义而速亡印证“仁义不施而攻守之势异也”。

《过秦论》:以秦失仁义而速亡印证“仁义不施而攻守之势异也”。

《阿房宫赋》:以秦之纷奢速亡讽谏君王爱惜百姓,勿大兴土木。

《过秦论》:以秦失仁义而速亡印证“仁义不施而攻守之势异也”。

《阿房宫赋》:以秦之纷奢速亡讽谏君王爱惜百姓,勿大兴土木。

《六国论》

——不鞭强秦之罪行,而剖六国之痼疾

朗读正音,注意停顿

六国互丧sàng 厥jué

暴pù霜露 洎jì

草 芥jiè 与嬴 yǔ

下 咽 yān 无厌yàn

胜负之数shù 或未易量liàng

正音

总起段的层次

总起段的层次

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

故:

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

故:

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

故:

弊在赂秦

总起段的层次

提出观点

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

故:

弊在赂秦

总

写作启示

写作启示

开门见山,提出论点

写作启示

开门见山,提出论点

正反论证,考虑周全

写作启示

开门见山,提出论点

正反论证,考虑周全

总论分论,举纲张目

韩魏楚以地赂秦年表

—前290年韩割武遂予秦

—前280年楚割汉北及上庸予秦

—前275年魏割温予秦

—前273年魏割南阳予秦

韩魏楚以地赂秦年表

二段层次

二段层次

秦之所得——战胜而得

二段层次

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

二段层次

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

以地事秦 抱薪救火

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

以地事秦 抱薪救火

对比

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

创业之艰难——予人之“不甚惜”

得一夕安寝——而秦兵又至

诸侯之地有限——暴秦之欲无厌

奉之弥繁——侵之愈急

二段层次

固不在战

至于颠覆

理固宜然

以地事秦 抱薪救火

对比

比喻、引用

秦之所得——战胜而得

诸侯之所亡——战败而亡者

秦之所得——诸侯之所亡

写作启示

写作启示

让说理透彻:

写作启示

让说理透彻:

让说理生动:

写作启示

让说理透彻:

让说理生动:

事实论证 逻辑推理 对比论证

写作启示

让说理透彻:

让说理生动:

事实论证 逻辑推理 对比论证

形象说理 引用说理 比喻说理

三段层次

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

燕

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

燕

赵

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

赵

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

与秦相较

或未易量

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

例证

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

与秦相较

或未易量

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

齐

与嬴

不助

燕

荆卿

为计

赵

牧以

谗诛

三段层次

革灭怠尽

智力孤危

假设

例证

三国爱地

齐人勿附

刺客不行

良将犹在

与秦相较

或未易量

盖失强援

不能独完

不赂者以赂者丧

写作启示

写作启示

让说理清晰周密:

写作启示

让说理清晰周密:

分类说理

写作启示

让说理清晰周密:

让说理充分透彻:

分类说理

写作启示

让说理清晰周密:

让说理充分透彻:

分类说理

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

公元前221年,秦统一六国。攻克的先后顺序为:韩、赵、魏、楚、燕、齐。

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

公元前221年,秦统一六国。攻克的先后顺序为:韩、赵、魏、楚、燕、齐。

秦孝公开始有并吞天下的野心,远交近攻。

1.秦灭六国实现于哪一年?攻克的先后顺序怎样?

2.从我们所学的课文中可以得知,秦统一天下的 蓝图始于什么时候?秦在扩张过程中实施了什 么战略?

3.战国史上,六国中哪些国家的实力曾超过了秦 国?

公元前221年,秦统一六国。攻克的先后顺序为:韩、赵、魏、楚、燕、齐。

秦孝公开始有并吞天下的野心,远交近攻。

齐、楚、晋都曾经做过诸侯国的盟主。

北宋中叶以来,辽和西夏结成犄角之势,步步要挟,随时侵犯。

1004年,辽(契丹)大举攻宋,宋军得胜,但北宋与之订立“澶渊之盟”,每年向辽纳白银十万两,丝绢二十万匹。

自此,抗敌卫国士气锐减,委曲求全之风日上。后辽又连连加码要求割地、捐银,宋均慨然应答。

1044年,宋又与西夏签约,每年纯白银七万两、绢十五万匹,茶叶三万斤。

而在此前的1006年,宋曾应允每年给西夏银万两、绢万匹、钱二万贯。

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

弊

在

赂

秦

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

勿

从

故

事

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

借古

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

勿

从

故

事

赂

秦

者

不

赂

者

事实对比

事理推论

事实分析

假设推论

讽今

借古

弊

在

赂

秦

为

积

威

所

劫

勿

从

故

事

赂

秦

者

不

赂

者

鉴史知今察微知著的醒世警钟

源于忧国情怀的救国篇章

鉴史知今察微知著的醒世警钟

源于忧国情怀的救国篇章

借古讽今 切中时弊

鉴史知今察微知著的醒世警钟

源于忧国情怀的救国篇章

借古讽今 切中时弊

气势俊伟 古朴苍劲

鉴史知今察微知著的醒世警钟

学会归纳

1. 古今异义词

2. 通假字

3. 关键词语的用法含义

4. 词类活用

5. 特殊句式:

典型的判断句、倒装句、重要的省略句。

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

(那实际情况。今:实际上)

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

(那实际情况。今:实际上)

(祖辈父辈。今指父亲的父亲)

1. 指出下面古今异义词的古今不同含义

A. 其实百倍

B. 思厥先祖父

C. 后秦击赵者再

(那实际情况。今:实际上)

(祖辈父辈。今指父亲的父亲)

(两次。今表示又一次。)

D. 至于颠覆,理固宜然。

E. 可谓智力

D. 至于颠覆,理固宜然。

E. 可谓智力

(至于:表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。今指到达某种程度,或另起一件事。)

(颠覆:灭亡。今指翻倒或采用阴谋手段从内部推翻合法政府。)

D. 至于颠覆,理固宜然。

E. 可谓智力

(至于:表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。今指到达某种程度,或另起一件事。)

(颠覆:灭亡。今指翻倒或采用阴谋手段从内部推翻合法政府。)

(智力:智谋和力量。今为一个词,指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力。)

F. 而从六国破灭之故事

G. 刺客不行,良将犹在。

(前例、旧事。今指真实的或虚构的有人物有情节的事情。)

F. 而从六国破灭之故事

G. 刺客不行,良将犹在。

(前例、旧事。今指真实的或虚构的有人物有情节的事情。)

F. 而从六国破灭之故事

G. 刺客不行,良将犹在。

(不行:不前往。今指不可以。)

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“日”“月”,名词作状语。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

“完”,形容词用作动词,保全。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

“完”,形容词用作动词,保全。

“却”,动词使动用法,使——退却;击退。

2. 指出下列句子中词类活用情况

A.日割月削

C. 义不赂秦

D. 不能独完

E. 李牧连却之

F. 以事秦之心礼天下之奇才

“义”,用作动词,坚持正义。

“日”“月”,名词作状语。

“完”,形容词用作动词,保全。

“却”,动词使动用法,使——退却;击退。

“礼”,名词活用作动词,礼遇。

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

作为,动词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

作为,动词

成为,动词

被,介词

3. 解释下列多义词

诸侯之所亡, 与战败所亡者

是故燕虽小国而后亡

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为

丧失,丢失,动词

灭亡,动词

作为,动词

成为,动词

被,介词

治理,动词

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

动词,好象

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

动词,好象

副词,还

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

终于,副词

动词,好象

副词,还

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

以地事秦,犹抱薪救火

良将犹在

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

起初,副词

才,副词

终于,副词

用到底,坚持到底,动词

动词,好象

副词,还

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

朝着,动词

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

朝着,动词

名词,军队

想要,追求,动词

欲望,名词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

向使三国各爱其地

并力西向

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

如果,连词

朝着,动词

名词,军队

名词,军事、战争

想要,追求,动词

欲望,名词

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

介词结构后置(状语后置)

判断句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

介词结构后置(状语后置)

判断句

省略句

4. 指出下列句子的句式特点

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)斯用兵之效也。

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(6)赵尝五战于秦

(7)至丹以荆卿(刺秦王)为计

(8)苟以天下之大

判断句

判断句

被动句

被动句

介词结构后置(状语后置)

定语后置句

判断句

省略句

同课章节目录