力的存在

图片预览

文档简介

《力的存在》说课稿

一、教材分析:

初一学生对抽象事物的理解能力较差,为了降低抽象程度和难度,教材没有对力下明确的定义,也没有出现施力物体和受力物体等概念,而是从大量的生活实例中抽象出力是物体对物体的作用,让学生能根据力的作用效果来确认力的存在。

二、学情分析

力的概念是非常抽象的,人们不觉得生疏是因为常用“力”这个词语的缘故,但要深刻理解物理学中力的定义是很困难的。学生在生活中对力有肤浅的认识,但往往是不确切甚至是不科学的。

三、教学目标

认知目标:

1.能从力作用所产生的现象概括出力作用的两个效果,即改变物体的形状和改变物体的运动状态。

2.能根据力的作用效果来确认力的存在。

3.能根据实验现象和生活事实,确认力的相互性。并能用力的相互性解释有关现象。

能力目标:

1.通过实验现象和生活经历或者是所展示的图片,培养学生获取、处理信息,得到正确结论的能力。

2.进一步培养学生制定计划、进行简单的实验设计的能力。

情感目标:

1.通过“确认力的存在”的各种亲身感受充分认识到科学就在我们身边,从而喜欢科学,亲近科学。

2.“力能使物体发生微小形变”和“气球实验”体验探究,小组讨论,培养自主合作的精神。

3.培养实事求是的科学态度。

四、教材重、难点

重点:力的作用效果;力的相互性。

难点:力的相互性。

五、教学设计总体思路

科学探究的过程与方法贯穿于本节课之中,将学习的重心由知识向探究过程转化,从而培养学生的科学探究能力,实事求是的科学态度和敢于创新的探索精神。注重学生学习的兴趣,引导学生从生活走向科学,从科学走向社会。当学生探究出结论后,能将科学知识应用于生活,并解决实际问题。

六、教具准备:

矿泉水瓶、弹簧、橡皮筋、刻度尺、磁铁、小车、扁形酒瓶两个、橡皮塞、毛细管、激光笔、平面镜、气球、滑板、反冲汽车、课件

七、教学过程:

[引入]:师:2008年9月25日,中国航天史上发生了一件大事,大家知道吗?

生:神舟七号飞船成功发射。

师:神七问天,举世瞩目(展示幻灯片)。飞船是由火箭送上天的。让我们一起重温神七发射时那激动人心的一刻(视频《神七发射》)。大家知道吗?火箭是依靠什么力量飞上天的?要解决这个问题,今天我们一起来学习力的存在(板书)。

[新课教学]:师:平时哪些情况下要用力,你们能不能谈一谈?

生:扫地、擦黑板、搬桌椅。。。

师:大家谈的非常好,先让我们一起来感受力。

活动一:1组——用两个手指夹住书本并提起,并尽量将手臂伸直;

2组、3组——双手相对放于胸前,并相互挤压;

4组——与同桌单手拉起,并呈拔河状。

师:刚才的活动中,大家的手有什么感觉?

生:酸。

师:人们在推、拉、提、压物体时,肌肉会感到酸痛。人们最早从肌肉的酸痛感中感受到力的存在。其实很多现象都能感受到力的存在。(展示幻灯片:风力使树枝弯曲和核桃夹夹核桃。通过这组图片能看到力的存在吗?)

学生分析:。。。

活动二:请用盒子中的器材:矿泉水瓶、弹簧、橡皮筋、刻度尺。演示力的存在,并说出让人信服力存在的依据。

学生汇报:挑选器材演示力的存在,并说出力存在的依据。

师:以上实例中都有力的存在。请大家考虑:当有力存在时,物体发生什么变化?

生:物体发生形变。(板书:力的作用效果—使物体发生形变)

师:各种物体在力的作用下都会发生形变吗?例如力能使玻璃瓶形变吗?

生:没有。

师(追问):真的没有形变吗?(有一部分学生回答:可能发生形变。)

师:那为什么看不见呢?(部分学生:可能物体的形变很小,所以看不出来。)

师:你说的也许是对的,但你要拿事实证据或通过实验让我们大家信服。你有什么办法使这些微小的肉眼看不清的形变让我们大家看到呢?

(启发:温度计玻璃泡中液体微小的热胀冷缩都能在玻璃管中显示出来,原因是玻璃管很细。引导学生设计。)

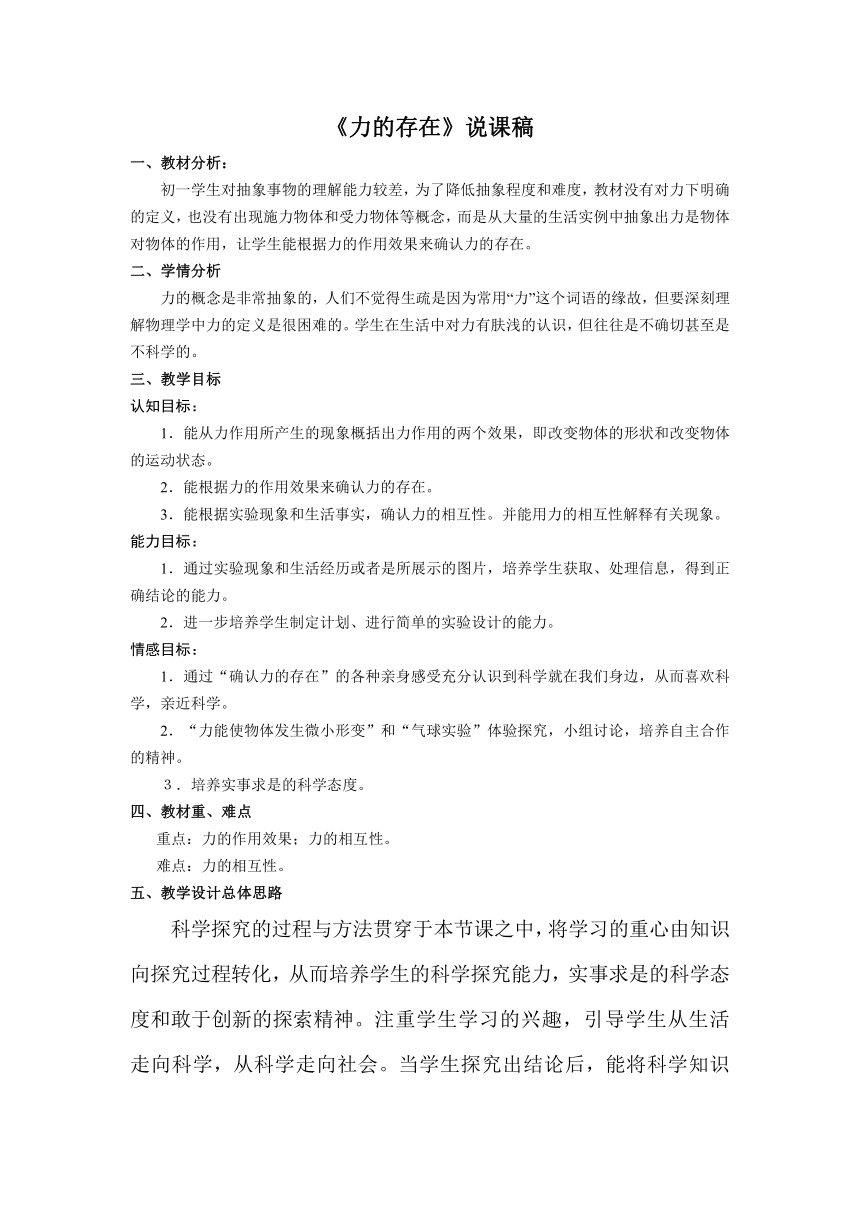

演示:取一只容量为900毫升的扁形酒瓶,罐满染成红色的水,取带有毛细玻璃管的橡皮塞紧紧地塞住酒瓶口。

①先挤压扁平的一面,观察毛细管中的液柱高度的变化(红色液柱上升)。

②再用力挤压瓶的另一侧面,再观察毛细管中的液柱高度的变化(红色液柱下降)。

师:这种将微小形变放大的方法还有很多。例如,用力压桌面,桌面形变了吗?

生:桌面发生了形变。

师:我们肉眼能看清吗?

生:不能。

演示:可用一束激光斜射到小平面镜(放在桌面上)上,反射光线射在墙壁上,再用力压桌面,看看有何不同(反射光点往下移动)。

师:此实验说明了什么?

生:用力压桌面,桌面却实发生了形变。

[过渡]师:刚才的事例都说明力能使物体发生形变。力作用在物体上,还有没有其他效果呢?

演示:教师将一个气球拍给同学,他们将气球拍还给我。

师:气球有没有受到力的作用?

生:有。

师:当力作用在气球上时,气球什么发生了变化?

生:位置、运动方向、速度大小。。。

归纳:力能使气球的运动方向、速度的大小发生变化。

师:你能列举生活中类似的例子吗?

生:。。。

学生分析:郑洁发球、姚明盖帽两幅图片说明了什么。

师:大量的事实告诉我们,力能改变物体的运动状态(包括速度大小和运动方向)。(板书)

学生分析:小车的运动状态改变了吗?

80千米/小时 40千米/小时

甲

50千米/小时

乙

50千米/小时

教师补充:小车运动状态的改变说明它肯定受到力的作用。

[过渡]师:在刚才感受力、体验力的学习过程中,都是人对物体施加力的作用,那么物体对物体能否施加力的作用呢?

生:能

师:请举例说明。

生:。。。(分析推土机推土、压路机压路两幅图:有没有力的作用?发生在谁和谁之间?)

归纳:物体对物体也能施加力的作用。(板书:力是物体对物体的作用。)

师:这两个气球间有力的作用吗?

生:有。

师:你怎么知道的?

生:两个气球都发生了形变。

师:这两个气球间有力的作用吗?

生:没有。

师:它们虽然接触,但没有相互挤压,因此没有力的作用。

小结:相互接触的两个物体间不一定有力的作用。

师:那么,不接触的物体间可否产生力的作用呢?

生:能。

师:请举例说明。

生:磁铁吸引铁钉。

[实验设计]:你能用下列实验器材(两辆小车,两块磁铁)设计实验来证明吗?

(提示:小车不能被磁铁吸引)

学生上台演示,教师补充:磁铁放在小车上,另一块磁铁靠近(利用同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引):吸引小车或推动小车。

小结:不接触的物体间也可产生力的作用。

力的产生不以接触为条件。

[过渡]师:生活中的力随处可见。我在路上看到一辆行驶的汽车撞到路边停着的另一辆汽车,它们之间有没有力的作用?(生:有)结果怎么样呢?(图片展示:两败俱伤)这是为什么呢?

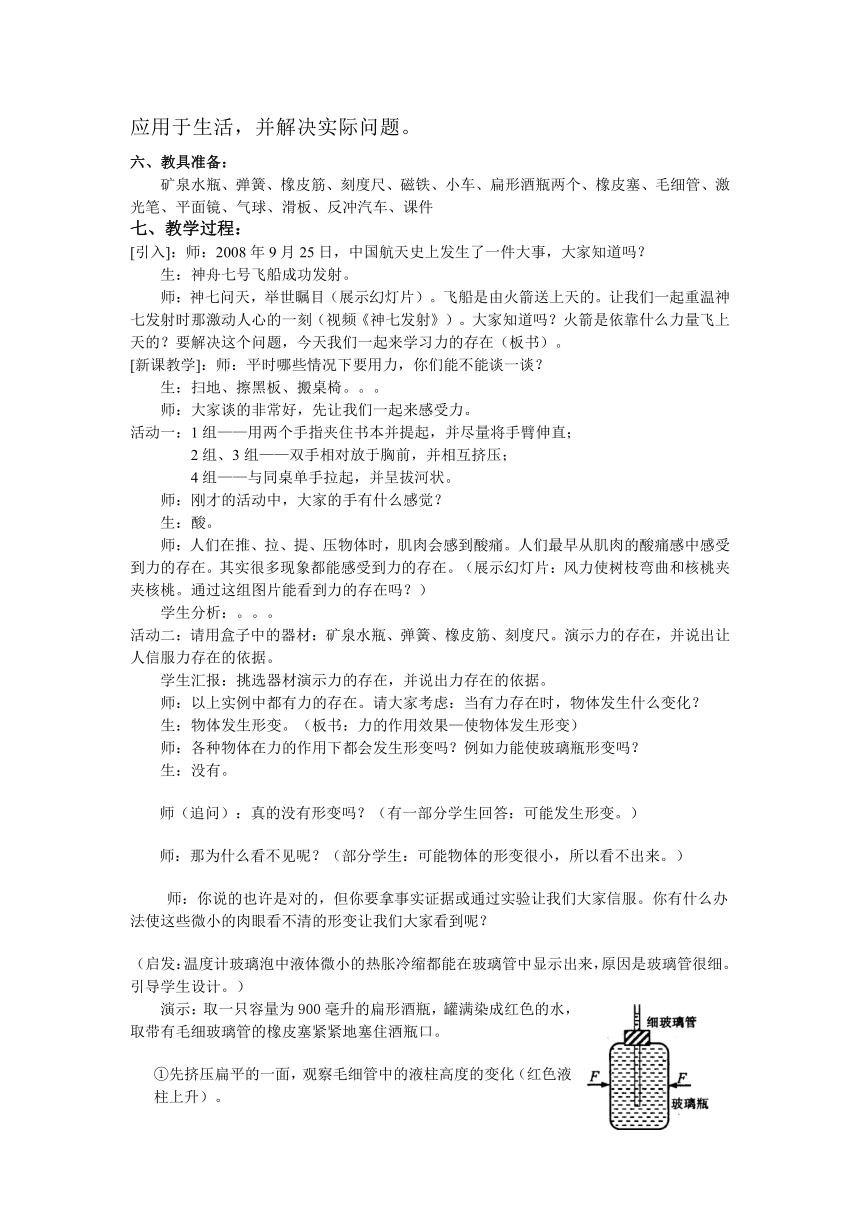

活动三:(1)手提书本,(2)甲同学站在滑板上不动,乙同学站在另一个滑板上推甲

分析:

师:你对力有什么新的认识?

生:物体间力的作用是相互的(并板书)。

补充:力总是同时成对出现。

活动四:能够产生如右图效果的挤压方式是

A.左球不动,右球压向左球。

B.右球不动,左球压向右球。

C.两球同时向中间压。

学生猜测:C

实验结果发现:ABC都可以。

师:这充分证明力的作用是相互的。(学生解释前面两车相撞为什么两败俱伤?)了解了力的作用是相互的,我们再来分析一些生活现象。

(1)人划船,是谁给船前进的力?(学生:桨对水有一个向后的力,由于力的作用是相互的,同时水对桨有一个向前的力,正是这个力使船向前进。)

(2)火箭是依靠什么力量飞上天的?

学生1:火箭对地面一个向下的力,由于力的作用是相互的,地面就给火箭一个向上的力,使火箭上升。(并且多数同学认同这个观点)

师:当火箭飞离地球,这个力还存在吗?(生:没有)但火箭还能继续飞行。说明同学1的说法有问题。

学生2:火箭对空气一个向下的力,由于力的作用是相互的,空气就给火箭一个向上的力,使火箭上升。

学生3(马上站出来):火箭飞出地球后,没有空气,但火箭还能继续飞行。说明同学2的说法也有问题。

学生4最终得出正确结论:火箭向下喷燃气,给燃气一个向下的力,由于力的作用是相互的,燃气就给火箭一个向上的力,使火箭上升。

小组交流并汇报:本节课你主要掌握了哪些内容,?有什么体会?又产生了什么新的疑问,需进一步学习的?

师:知道了火箭如何升空,你们想做火箭吗?(介绍水火箭制作)利用今天的知识,老师做了一辆反冲汽车(演示如下图)。大家可以回去做一做,分析一下它是如何工作的?我们来比一比:谁做的火箭飞得高,飞得远?谁做的汽车开得快,开得远?科学需要创新,因为同学们的创新,明天会更精彩。

布置作业:作业本B《力的存在》P18-P19

八、教学反思:

本节课以探究教学完成预定的教学目标,在整个教学过程中,学生表现出了较高的积极性,主动参与课堂教学的整个过程。目标达成度较高。

本节课的内容与学生的原有认知有较大的矛盾,如玻璃瓶的变形,力的作用必须是两个物体相互接触的,两个气球都压扁了是由于两个气球相互挤压等等,可以说,本节课的教学内容是在学生一次次的认知冲突中完成的。基于学生的思维特征,产生错觉是正常的,当学生回答错误时,决不能表现出失望等情绪。否则,学生会以为自己的知识很肤浅,以后不敢回答教师的提问了。教师需要了解学生的前知识,通过科学探究使学生真正重新构建新知识。教学中将学习的重心由知识向探究过程转化,从而培养学生的科学探究能力,实事求是的科学态度和敢于创新的探索精神。注重学生学习的兴趣,引导学生从生活走向科学,从科学走向社会。当学生探究出结论后,能将科学知识应用于生活,并解决实际问题。

当学生的实验设计出现困难时,要及时给予点拨。如探究玻璃瓶是否发生形变,提醒大家用放大的方法。因为这个设计对学生来说就有点困难,适当的提醒是必要的。用温度计启发学生,难度还是较大,学生没能答出来。同行建议:在实验前补充演示:手挤压矿泉水瓶使水面上升可能效果会更好。

两点思考:1.两个接触的物体间没有力的作用。这种情况平衡力知识判断比较容易。我现在采用两个气球的对比照片来说明,只是模糊处理,不知有没有更好的办法?

2.典型题目:鸡蛋碰石头,鸡蛋碎了,石头没事。大多数学生脑子里还是错误观点:石头对鸡蛋的力大于鸡蛋对石头的力。有没有好方法说明相互作用的两个力大小相等穿插于本节课的教学中。

站在滑板上推

提书本

甲

乙

推

推

手

书本

拉

提

一、教材分析:

初一学生对抽象事物的理解能力较差,为了降低抽象程度和难度,教材没有对力下明确的定义,也没有出现施力物体和受力物体等概念,而是从大量的生活实例中抽象出力是物体对物体的作用,让学生能根据力的作用效果来确认力的存在。

二、学情分析

力的概念是非常抽象的,人们不觉得生疏是因为常用“力”这个词语的缘故,但要深刻理解物理学中力的定义是很困难的。学生在生活中对力有肤浅的认识,但往往是不确切甚至是不科学的。

三、教学目标

认知目标:

1.能从力作用所产生的现象概括出力作用的两个效果,即改变物体的形状和改变物体的运动状态。

2.能根据力的作用效果来确认力的存在。

3.能根据实验现象和生活事实,确认力的相互性。并能用力的相互性解释有关现象。

能力目标:

1.通过实验现象和生活经历或者是所展示的图片,培养学生获取、处理信息,得到正确结论的能力。

2.进一步培养学生制定计划、进行简单的实验设计的能力。

情感目标:

1.通过“确认力的存在”的各种亲身感受充分认识到科学就在我们身边,从而喜欢科学,亲近科学。

2.“力能使物体发生微小形变”和“气球实验”体验探究,小组讨论,培养自主合作的精神。

3.培养实事求是的科学态度。

四、教材重、难点

重点:力的作用效果;力的相互性。

难点:力的相互性。

五、教学设计总体思路

科学探究的过程与方法贯穿于本节课之中,将学习的重心由知识向探究过程转化,从而培养学生的科学探究能力,实事求是的科学态度和敢于创新的探索精神。注重学生学习的兴趣,引导学生从生活走向科学,从科学走向社会。当学生探究出结论后,能将科学知识应用于生活,并解决实际问题。

六、教具准备:

矿泉水瓶、弹簧、橡皮筋、刻度尺、磁铁、小车、扁形酒瓶两个、橡皮塞、毛细管、激光笔、平面镜、气球、滑板、反冲汽车、课件

七、教学过程:

[引入]:师:2008年9月25日,中国航天史上发生了一件大事,大家知道吗?

生:神舟七号飞船成功发射。

师:神七问天,举世瞩目(展示幻灯片)。飞船是由火箭送上天的。让我们一起重温神七发射时那激动人心的一刻(视频《神七发射》)。大家知道吗?火箭是依靠什么力量飞上天的?要解决这个问题,今天我们一起来学习力的存在(板书)。

[新课教学]:师:平时哪些情况下要用力,你们能不能谈一谈?

生:扫地、擦黑板、搬桌椅。。。

师:大家谈的非常好,先让我们一起来感受力。

活动一:1组——用两个手指夹住书本并提起,并尽量将手臂伸直;

2组、3组——双手相对放于胸前,并相互挤压;

4组——与同桌单手拉起,并呈拔河状。

师:刚才的活动中,大家的手有什么感觉?

生:酸。

师:人们在推、拉、提、压物体时,肌肉会感到酸痛。人们最早从肌肉的酸痛感中感受到力的存在。其实很多现象都能感受到力的存在。(展示幻灯片:风力使树枝弯曲和核桃夹夹核桃。通过这组图片能看到力的存在吗?)

学生分析:。。。

活动二:请用盒子中的器材:矿泉水瓶、弹簧、橡皮筋、刻度尺。演示力的存在,并说出让人信服力存在的依据。

学生汇报:挑选器材演示力的存在,并说出力存在的依据。

师:以上实例中都有力的存在。请大家考虑:当有力存在时,物体发生什么变化?

生:物体发生形变。(板书:力的作用效果—使物体发生形变)

师:各种物体在力的作用下都会发生形变吗?例如力能使玻璃瓶形变吗?

生:没有。

师(追问):真的没有形变吗?(有一部分学生回答:可能发生形变。)

师:那为什么看不见呢?(部分学生:可能物体的形变很小,所以看不出来。)

师:你说的也许是对的,但你要拿事实证据或通过实验让我们大家信服。你有什么办法使这些微小的肉眼看不清的形变让我们大家看到呢?

(启发:温度计玻璃泡中液体微小的热胀冷缩都能在玻璃管中显示出来,原因是玻璃管很细。引导学生设计。)

演示:取一只容量为900毫升的扁形酒瓶,罐满染成红色的水,取带有毛细玻璃管的橡皮塞紧紧地塞住酒瓶口。

①先挤压扁平的一面,观察毛细管中的液柱高度的变化(红色液柱上升)。

②再用力挤压瓶的另一侧面,再观察毛细管中的液柱高度的变化(红色液柱下降)。

师:这种将微小形变放大的方法还有很多。例如,用力压桌面,桌面形变了吗?

生:桌面发生了形变。

师:我们肉眼能看清吗?

生:不能。

演示:可用一束激光斜射到小平面镜(放在桌面上)上,反射光线射在墙壁上,再用力压桌面,看看有何不同(反射光点往下移动)。

师:此实验说明了什么?

生:用力压桌面,桌面却实发生了形变。

[过渡]师:刚才的事例都说明力能使物体发生形变。力作用在物体上,还有没有其他效果呢?

演示:教师将一个气球拍给同学,他们将气球拍还给我。

师:气球有没有受到力的作用?

生:有。

师:当力作用在气球上时,气球什么发生了变化?

生:位置、运动方向、速度大小。。。

归纳:力能使气球的运动方向、速度的大小发生变化。

师:你能列举生活中类似的例子吗?

生:。。。

学生分析:郑洁发球、姚明盖帽两幅图片说明了什么。

师:大量的事实告诉我们,力能改变物体的运动状态(包括速度大小和运动方向)。(板书)

学生分析:小车的运动状态改变了吗?

80千米/小时 40千米/小时

甲

50千米/小时

乙

50千米/小时

教师补充:小车运动状态的改变说明它肯定受到力的作用。

[过渡]师:在刚才感受力、体验力的学习过程中,都是人对物体施加力的作用,那么物体对物体能否施加力的作用呢?

生:能

师:请举例说明。

生:。。。(分析推土机推土、压路机压路两幅图:有没有力的作用?发生在谁和谁之间?)

归纳:物体对物体也能施加力的作用。(板书:力是物体对物体的作用。)

师:这两个气球间有力的作用吗?

生:有。

师:你怎么知道的?

生:两个气球都发生了形变。

师:这两个气球间有力的作用吗?

生:没有。

师:它们虽然接触,但没有相互挤压,因此没有力的作用。

小结:相互接触的两个物体间不一定有力的作用。

师:那么,不接触的物体间可否产生力的作用呢?

生:能。

师:请举例说明。

生:磁铁吸引铁钉。

[实验设计]:你能用下列实验器材(两辆小车,两块磁铁)设计实验来证明吗?

(提示:小车不能被磁铁吸引)

学生上台演示,教师补充:磁铁放在小车上,另一块磁铁靠近(利用同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引):吸引小车或推动小车。

小结:不接触的物体间也可产生力的作用。

力的产生不以接触为条件。

[过渡]师:生活中的力随处可见。我在路上看到一辆行驶的汽车撞到路边停着的另一辆汽车,它们之间有没有力的作用?(生:有)结果怎么样呢?(图片展示:两败俱伤)这是为什么呢?

活动三:(1)手提书本,(2)甲同学站在滑板上不动,乙同学站在另一个滑板上推甲

分析:

师:你对力有什么新的认识?

生:物体间力的作用是相互的(并板书)。

补充:力总是同时成对出现。

活动四:能够产生如右图效果的挤压方式是

A.左球不动,右球压向左球。

B.右球不动,左球压向右球。

C.两球同时向中间压。

学生猜测:C

实验结果发现:ABC都可以。

师:这充分证明力的作用是相互的。(学生解释前面两车相撞为什么两败俱伤?)了解了力的作用是相互的,我们再来分析一些生活现象。

(1)人划船,是谁给船前进的力?(学生:桨对水有一个向后的力,由于力的作用是相互的,同时水对桨有一个向前的力,正是这个力使船向前进。)

(2)火箭是依靠什么力量飞上天的?

学生1:火箭对地面一个向下的力,由于力的作用是相互的,地面就给火箭一个向上的力,使火箭上升。(并且多数同学认同这个观点)

师:当火箭飞离地球,这个力还存在吗?(生:没有)但火箭还能继续飞行。说明同学1的说法有问题。

学生2:火箭对空气一个向下的力,由于力的作用是相互的,空气就给火箭一个向上的力,使火箭上升。

学生3(马上站出来):火箭飞出地球后,没有空气,但火箭还能继续飞行。说明同学2的说法也有问题。

学生4最终得出正确结论:火箭向下喷燃气,给燃气一个向下的力,由于力的作用是相互的,燃气就给火箭一个向上的力,使火箭上升。

小组交流并汇报:本节课你主要掌握了哪些内容,?有什么体会?又产生了什么新的疑问,需进一步学习的?

师:知道了火箭如何升空,你们想做火箭吗?(介绍水火箭制作)利用今天的知识,老师做了一辆反冲汽车(演示如下图)。大家可以回去做一做,分析一下它是如何工作的?我们来比一比:谁做的火箭飞得高,飞得远?谁做的汽车开得快,开得远?科学需要创新,因为同学们的创新,明天会更精彩。

布置作业:作业本B《力的存在》P18-P19

八、教学反思:

本节课以探究教学完成预定的教学目标,在整个教学过程中,学生表现出了较高的积极性,主动参与课堂教学的整个过程。目标达成度较高。

本节课的内容与学生的原有认知有较大的矛盾,如玻璃瓶的变形,力的作用必须是两个物体相互接触的,两个气球都压扁了是由于两个气球相互挤压等等,可以说,本节课的教学内容是在学生一次次的认知冲突中完成的。基于学生的思维特征,产生错觉是正常的,当学生回答错误时,决不能表现出失望等情绪。否则,学生会以为自己的知识很肤浅,以后不敢回答教师的提问了。教师需要了解学生的前知识,通过科学探究使学生真正重新构建新知识。教学中将学习的重心由知识向探究过程转化,从而培养学生的科学探究能力,实事求是的科学态度和敢于创新的探索精神。注重学生学习的兴趣,引导学生从生活走向科学,从科学走向社会。当学生探究出结论后,能将科学知识应用于生活,并解决实际问题。

当学生的实验设计出现困难时,要及时给予点拨。如探究玻璃瓶是否发生形变,提醒大家用放大的方法。因为这个设计对学生来说就有点困难,适当的提醒是必要的。用温度计启发学生,难度还是较大,学生没能答出来。同行建议:在实验前补充演示:手挤压矿泉水瓶使水面上升可能效果会更好。

两点思考:1.两个接触的物体间没有力的作用。这种情况平衡力知识判断比较容易。我现在采用两个气球的对比照片来说明,只是模糊处理,不知有没有更好的办法?

2.典型题目:鸡蛋碰石头,鸡蛋碎了,石头没事。大多数学生脑子里还是错误观点:石头对鸡蛋的力大于鸡蛋对石头的力。有没有好方法说明相互作用的两个力大小相等穿插于本节课的教学中。

站在滑板上推

提书本

甲

乙

推

推

手

书本

拉

提

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空