第6课 戊戌变法 课件(共29张PPT))

文档属性

| 名称 | 第6课 戊戌变法 课件(共29张PPT)) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-15 17:35:31 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

康有为

梁启超

第二单元

近代化的早期探索与民族危机的加剧

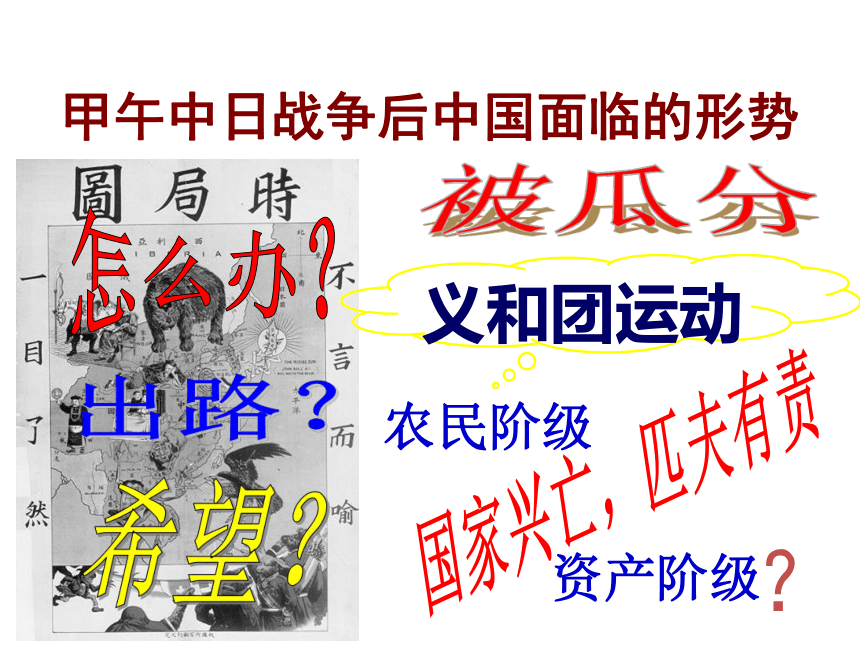

甲午中日战争后中国面临的形势

农民阶级

资产阶级

义和团运动

?

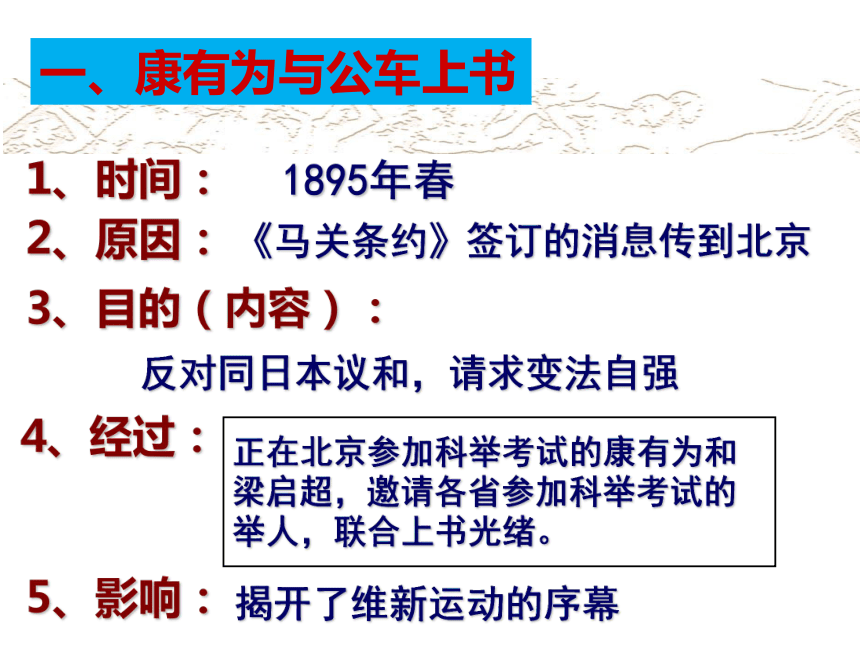

1895年春

《马关条约》签订的消息传到北京

反对同日本议和,请求变法自强

揭开了维新运动的序幕

正在北京参加科举考试的康有为和

梁启超,邀请各省参加科举考试的

举人,联合上书光绪。

一、康有为与公车上书

1、时间:

2、原因:

3、目的(内容):

4、经过:

5、影响:

公车上书的主要发起人

一、康有为与公车上书

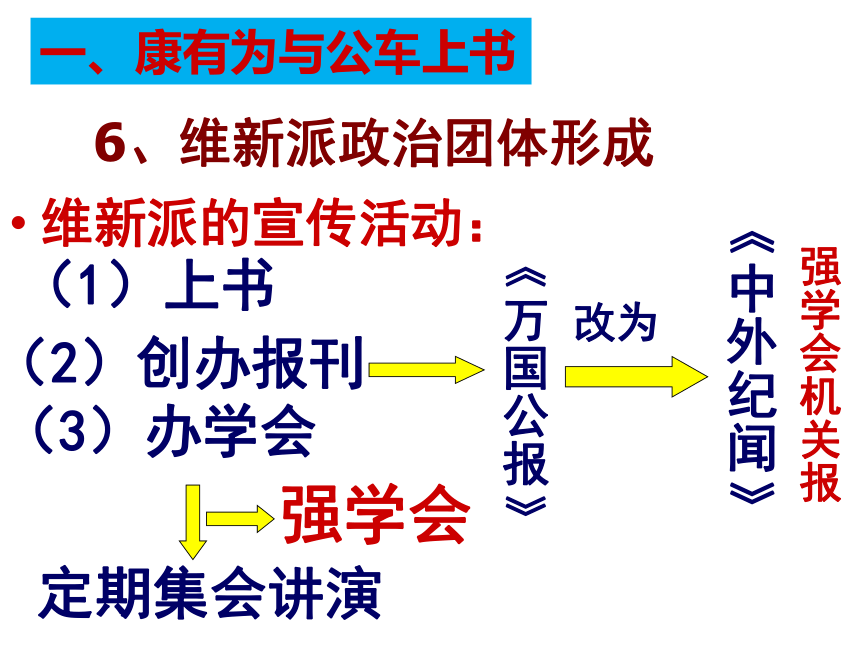

维新派的宣传活动:

6、维新派政治团体形成

(1)上书

(2)创办报刊

(3)办学会

《万国公报》

《中外纪闻》

定期集会讲演

改为

强学会

强学会机关报

一、康有为与公车上书

专以开通风气,输入文明为宗旨

变者天下之公理也

------梁启超

一、康有为与公车上书

7、变法的准备

同:挽救民族危机,使国家富强

异:(顽固派)维护清王朝的封建统治

(维新派)在中国实行资本主义制度

一、康有为与公车上书

7、变法的准备

公车上书

变法维新运动揭开了序幕

失败后

创《万国公报》

继续宣传维新变法

组织强学会

维新派的政治团体形成了

三次上书

光绪帝

倡导变法

光绪帝接见

康有为

光绪表示不做“亡国之君”,

变法开始

7、变法的准备

一、康有为与公车上书

1898.6.11~1898.9.21(103天)

政治:改革政府机构,裁撤冗员,

任用维新人士。

经济:鼓励私人兴办工矿企业。

文化:开办新式学堂培养人才,翻译西方书

籍,

传播新思想;创办报刊,开放言论。

军事:训练新式军队。

1、时间:

2、内容:

二、百日维新

近代中国第一次思想解放潮流,起到了思想启蒙作用。

是一次资产阶级自上而下的改良运动。

3、性质:

4、作用:

二、百日维新

1898年,光绪帝颁布《定国是诏》,这是改革纲领,变法开始,史称“戊戌变法”。

二、百日维新

刘光第

杨锐

杨深秀

康广仁

林旭

谭嗣同

谭嗣同的牺牲值得吗?

西太后弄权政变

六君子人头落地

慈禧太后

发动戊戌政变

囚禁了光绪帝

杀害了六君子

中南海瀛台

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,有之,请自嗣同始!”狱中留诗“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,慷慨赴死。

动

脑

筋

思考一下,谭嗣同放弃生的机会甘愿一死,值得吗?

要辩证的看待这个问题。

谭嗣同选择英勇就义,充分表现了他高尚的民族气节和变法的决心,这无疑是对顽固派的有力冲击,而且坚定了仁人志士的变法救亡的决心,但是,谭嗣同把变法失败归结为中国历来没有为变法流血牺牲者是片面的,但他的死,正表现了中华儿女不怕牺牲的英勇斗志,他死得其所。

如果谭嗣同和梁启超等人一起逃跑,也不失为明智之举。这样,一来可以为变法保存有生力量,有望他日东山再起,为中国尽力,又可以减少牺牲。

但是,不管谭嗣同的选择如何,都已经成为历史,站在今天的角度,我们仍然视他为英雄,戊戌变法的流血牺牲者。

戊戌变法

序幕—公车上书

政治团体形成—《中外纪闻》、

强学会

高潮—百日维新

失败—戊戌政变

性质—救亡图存的资产阶级改良运动和中国近代史上第一次思想解放运动、爱国运动。

戊戌变法失败的原因?

1、寄希望于无实权的皇帝身上。

2、清朝的大权掌握在顽固派手中,

变法触动了顽固派的利益。

3、袁世凯等人出卖了光绪皇帝。

4、资产阶级维新派力量过于单薄,脱

离人民群众。(软弱性)(主要原因)

戊戌变法失败的教训:

改良主义在中国行不通。只有用武装斗争的方式推翻清政府,中国才有富强的希望。

资产阶级的改良道路在半殖民

地半封建的中国是行不通的。

维新派要杀的贼指谁?维新派为什么“无力回天”?谭嗣同为什么说自己“死得其所”?

谭嗣同就义前曾大声说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

(1)以慈禧太后为代表的反对变法的顽固派。

(2)变法力量薄弱;皇帝无实权,顽固派阳奉阴违,阻挠破坏;维新派缺乏反帝反封键的勇气,脱离广大人民群众;袁世凯告密,慈禧、荣禄发动政变。

(3)他愿意为变法流血牺牲以唤起民族觉醒,品格高尚。

1.梁启超说:“我支那四千年之大梦唤醒,始自甲午战败割台湾,偿二百兆以后始也。”“大梦唤醒”的表现是?

A.地主阶级以“自强、求富”为口号掀起洋务运动?

B.各地人民的反清斗争风起云涌?

C.甲午战败,清政府被迫割地、赔款?

D.资产阶级开始领导挽救民族危亡的斗争?????????

D

2.右图所示机构是北京

大学的前身,该机构

设立于(?

)

A.洋务运动期间

B.百日维新中

C.辛亥革命中

D.新文化运动中?

B

3.下列关于戊戌变法的说法正确的是?

①“公车上书”为变法维新运动揭开了序幕?

②戊戌变法从开始到失败历时103天?

③慈禧太后镇压了戊戌变法?

④戊戌变法使中国走上了资本主义发展的道路?

A.①②③??

????B.①②④??

???

?C.①③④??

????D.②③④

A

康有为

梁启超

第二单元

近代化的早期探索与民族危机的加剧

甲午中日战争后中国面临的形势

农民阶级

资产阶级

义和团运动

?

1895年春

《马关条约》签订的消息传到北京

反对同日本议和,请求变法自强

揭开了维新运动的序幕

正在北京参加科举考试的康有为和

梁启超,邀请各省参加科举考试的

举人,联合上书光绪。

一、康有为与公车上书

1、时间:

2、原因:

3、目的(内容):

4、经过:

5、影响:

公车上书的主要发起人

一、康有为与公车上书

维新派的宣传活动:

6、维新派政治团体形成

(1)上书

(2)创办报刊

(3)办学会

《万国公报》

《中外纪闻》

定期集会讲演

改为

强学会

强学会机关报

一、康有为与公车上书

专以开通风气,输入文明为宗旨

变者天下之公理也

------梁启超

一、康有为与公车上书

7、变法的准备

同:挽救民族危机,使国家富强

异:(顽固派)维护清王朝的封建统治

(维新派)在中国实行资本主义制度

一、康有为与公车上书

7、变法的准备

公车上书

变法维新运动揭开了序幕

失败后

创《万国公报》

继续宣传维新变法

组织强学会

维新派的政治团体形成了

三次上书

光绪帝

倡导变法

光绪帝接见

康有为

光绪表示不做“亡国之君”,

变法开始

7、变法的准备

一、康有为与公车上书

1898.6.11~1898.9.21(103天)

政治:改革政府机构,裁撤冗员,

任用维新人士。

经济:鼓励私人兴办工矿企业。

文化:开办新式学堂培养人才,翻译西方书

籍,

传播新思想;创办报刊,开放言论。

军事:训练新式军队。

1、时间:

2、内容:

二、百日维新

近代中国第一次思想解放潮流,起到了思想启蒙作用。

是一次资产阶级自上而下的改良运动。

3、性质:

4、作用:

二、百日维新

1898年,光绪帝颁布《定国是诏》,这是改革纲领,变法开始,史称“戊戌变法”。

二、百日维新

刘光第

杨锐

杨深秀

康广仁

林旭

谭嗣同

谭嗣同的牺牲值得吗?

西太后弄权政变

六君子人头落地

慈禧太后

发动戊戌政变

囚禁了光绪帝

杀害了六君子

中南海瀛台

“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,有之,请自嗣同始!”狱中留诗“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,慷慨赴死。

动

脑

筋

思考一下,谭嗣同放弃生的机会甘愿一死,值得吗?

要辩证的看待这个问题。

谭嗣同选择英勇就义,充分表现了他高尚的民族气节和变法的决心,这无疑是对顽固派的有力冲击,而且坚定了仁人志士的变法救亡的决心,但是,谭嗣同把变法失败归结为中国历来没有为变法流血牺牲者是片面的,但他的死,正表现了中华儿女不怕牺牲的英勇斗志,他死得其所。

如果谭嗣同和梁启超等人一起逃跑,也不失为明智之举。这样,一来可以为变法保存有生力量,有望他日东山再起,为中国尽力,又可以减少牺牲。

但是,不管谭嗣同的选择如何,都已经成为历史,站在今天的角度,我们仍然视他为英雄,戊戌变法的流血牺牲者。

戊戌变法

序幕—公车上书

政治团体形成—《中外纪闻》、

强学会

高潮—百日维新

失败—戊戌政变

性质—救亡图存的资产阶级改良运动和中国近代史上第一次思想解放运动、爱国运动。

戊戌变法失败的原因?

1、寄希望于无实权的皇帝身上。

2、清朝的大权掌握在顽固派手中,

变法触动了顽固派的利益。

3、袁世凯等人出卖了光绪皇帝。

4、资产阶级维新派力量过于单薄,脱

离人民群众。(软弱性)(主要原因)

戊戌变法失败的教训:

改良主义在中国行不通。只有用武装斗争的方式推翻清政府,中国才有富强的希望。

资产阶级的改良道路在半殖民

地半封建的中国是行不通的。

维新派要杀的贼指谁?维新派为什么“无力回天”?谭嗣同为什么说自己“死得其所”?

谭嗣同就义前曾大声说:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

(1)以慈禧太后为代表的反对变法的顽固派。

(2)变法力量薄弱;皇帝无实权,顽固派阳奉阴违,阻挠破坏;维新派缺乏反帝反封键的勇气,脱离广大人民群众;袁世凯告密,慈禧、荣禄发动政变。

(3)他愿意为变法流血牺牲以唤起民族觉醒,品格高尚。

1.梁启超说:“我支那四千年之大梦唤醒,始自甲午战败割台湾,偿二百兆以后始也。”“大梦唤醒”的表现是?

A.地主阶级以“自强、求富”为口号掀起洋务运动?

B.各地人民的反清斗争风起云涌?

C.甲午战败,清政府被迫割地、赔款?

D.资产阶级开始领导挽救民族危亡的斗争?????????

D

2.右图所示机构是北京

大学的前身,该机构

设立于(?

)

A.洋务运动期间

B.百日维新中

C.辛亥革命中

D.新文化运动中?

B

3.下列关于戊戌变法的说法正确的是?

①“公车上书”为变法维新运动揭开了序幕?

②戊戌变法从开始到失败历时103天?

③慈禧太后镇压了戊戌变法?

④戊戌变法使中国走上了资本主义发展的道路?

A.①②③??

????B.①②④??

???

?C.①③④??

????D.②③④

A

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹