粤教版高中语文选修二第五单元《原毁》34张PPT

文档属性

| 名称 | 粤教版高中语文选修二第五单元《原毁》34张PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

粤教版普通高中语文选修2《唐宋散文选读》第五单元基本阅读

17

原毁

第一课时

实习自我鉴定范文报告精选

转眼间四个月的实习就要结束了,这几个月的实习过程中,在单位领导教师们的精心培育和领导下,通过自身的不断努力,我收获颇多。

在思想上,我积极参加政治学习,坚持四项基本原则,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规。以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导.与时具进,开拓创新,认真学习‘三个代表的思想及‘八荣八耻’的内容来严格要求自己。

在工作中,我严格遵守医院规章制度,认真履行护士职责,尊敬领导、团结同事、关心病人、不迟到、不矿工、塌实工作,努力做到护理工作规范化,技能服务优质化,基础护理灵活化,爱心活动经常化,将理论与实践相结合,并做到理论学习有计划,有重点,护理工作有措施、有记录,工作期间始终以‘爱心、细心、耐心’为基本,努力做到眼勤、手勤、脚勤、嘴勤“想病人之所想,急病人之所急,全心全意为患者提供服务,树立良好的医德医风

我更严格遵守科室制度,按时参加护理查房,熟悉病人病情,能正确看待问题,规范进行各项基础护理操作及专科护理操作,正确执行医嘱,严格按照无菌技术,‘三查七对’操作。

自从毕业到至今,我从没有放弃学习理论知识和业务知

识,我一定要用理论知识来联系

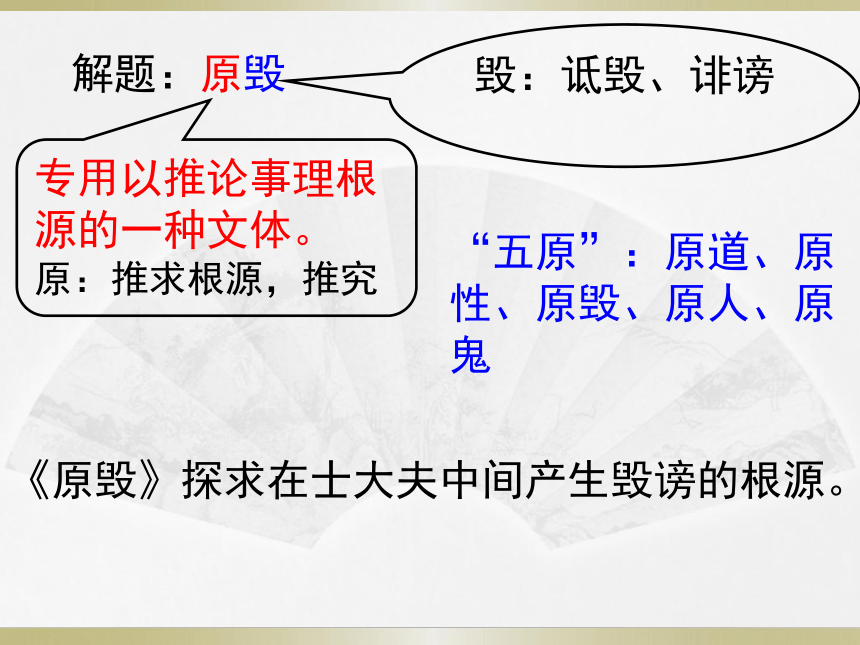

“五原”:原道、原性、原毁、原人、原鬼

解题:原毁

专用以推论事理根源的一种文体。

原:推求根源,推究

毁:诋毁、诽谤

《原毁》探求在士大夫中间产生毁谤的根源。

写作背景

在韩愈生活的中唐时期,朝廷中世袭贵族与通过科举进入仕途的官吏相互排挤倾轧(yà),嫉贤妒能,于人求全责备,于己务求宽容,以致发展为后来的朋党之争。一般的人士中也存在相互攻讦(jié)的情形,才德杰出的人很难不受毁谤。所谓“事修而谤兴,德高而毁来”,“士之处此世,而望名誉之光,道德之行,难已。”韩愈站在中小地主阶级及有德之士一边,为他们鸣不平。希望引起当权者注意,采取措施纠正这股歪风邪气,于是写下了《原毁》。

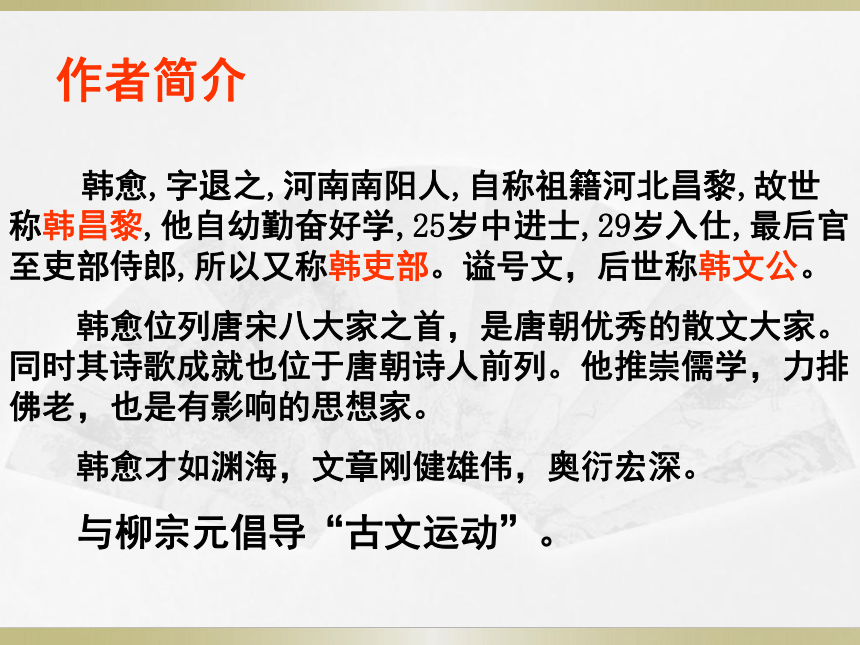

作者简介

韩愈,字退之,河南南阳人,自称祖籍河北昌黎,故世称韩昌黎,他自幼勤奋好学,25岁中进士,29岁入仕,最后官至吏部侍郎,所以又称韩吏部。谥号文,后世称韩文公。

韩愈位列唐宋八大家之首,是唐朝优秀的散文大家。同时其诗歌成就也位于唐朝诗人前列。他推崇儒学,力排佛老,也是有影响的思想家。

韩愈才如渊海,文章刚健雄伟,奥衍宏深。

与柳宗元倡导“古文运动”。

自由朗读课文,朗读时读准下列字的读音

懼(jù)

说(yuè)

欤(yú)

怠(dài)

四读课文

自由朗读;

录音范读;

再自由朗读;

再全班朗读。

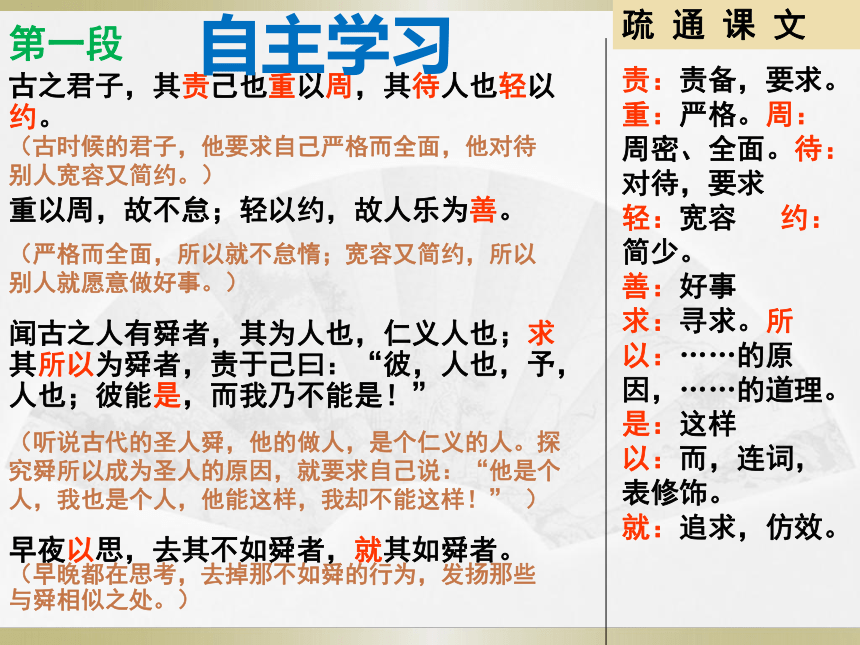

古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

重以周,故不怠;轻以约,故人乐为善。

闻古之人有舜者,其为人也,仁义人也;求其所以为舜者,责于己曰:“彼,人也,予,人也;彼能是,而我乃不能是!”

早夜以思,去其不如舜者,就其如舜者。

责:责备,要求。重:严格。周:周密、全面。待:对待,要求

轻:宽容

约:简少。

善:好事

求:寻求。所以:……的原因,……的道理。是:这样

以:而,连词,表修饰。

就:追求,仿效。

疏

通

课

文

第一段

(古时候的君子,他要求自己严格而全面,他对待别人宽容又简约。)

(严格而全面,所以就不怠惰;宽容又简约,所以别人就愿意做好事。)

(听说古代的圣人舜,他的做人,是个仁义的人。探究舜所以成为圣人的原因,就要求自己说:“他是个人,我也是个人,他能这样,我却不能这样!”

)

(早晚都在思考,去掉那不如舜的行为,发扬那些与舜相似之处。)

自主学习

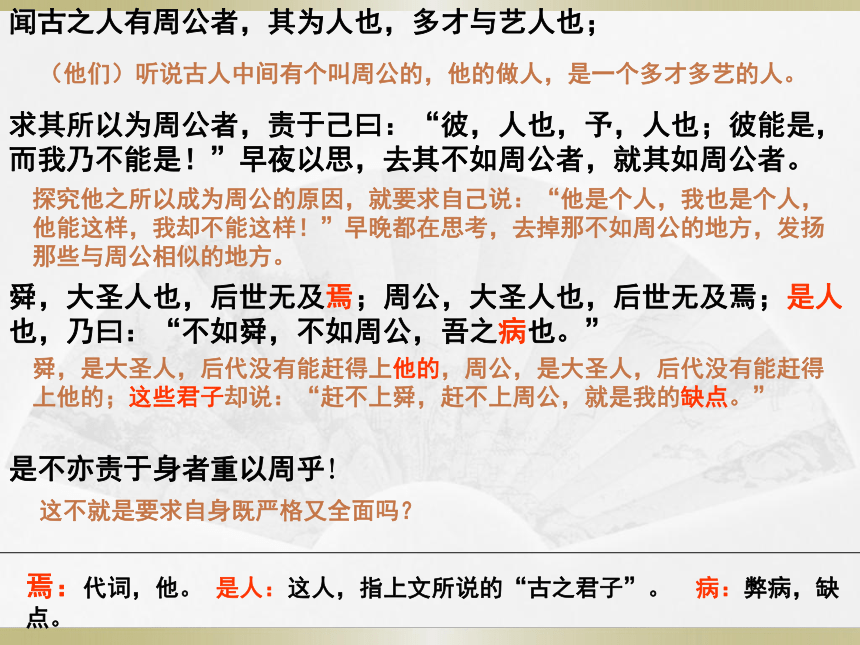

闻古之人有周公者,其为人也,多才与艺人也;

求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也,予,人也;彼能是,而我乃不能是!”早夜以思,去其不如周公者,就其如周公者。

舜,大圣人也,后世无及焉;周公,大圣人也,后世无及焉;是人也,乃曰:“不如舜,不如周公,吾之病也。”

是不亦责于身者重以周乎!

焉:代词,他。

是人:这人,指上文所说的“古之君子”。

病:弊病,缺点。

(他们)听说古人中间有个叫周公的,他的做人,是一个多才多艺的人。

探究他之所以成为周公的原因,就要求自己说:“他是个人,我也是个人,他能这样,我却不能这样!”早晚都在思考,去掉那不如周公的地方,发扬那些与周公相似的地方。

舜,是大圣人,后代没有能赶得上他的,周公,是大圣人,后代没有能赶得上他的;这些君子却说:“赶不上舜,赶不上周公,就是我的缺点。”

这不就是要求自身既严格又全面吗?

其于人也,曰:“彼人也,能有是,是足为良人矣;能善是,是足为艺人矣。”

取其一不责其二,即其新不究其旧,恐恐然惟懼其人之不得为善之利。

一善易修也,一艺易能也,其于人也,乃曰:

“能有是,是亦足矣。”曰:“能善是,是亦足矣。”

不亦待于人者轻以约乎!

是:这。

足:足够,足以。

即:就……看。

易:容易。

修:学习,求进步。

能:学会,掌握。

他对待别人,说道:“那个人啊,能有这点,这就足够算是个善良的人了;能擅长这个,这就足够算是个有才技的人了。”

(他们)只要求别人有某一个方面的长处,而不苛求他的其它方面;就他现在的(表现)看,不追究他的过去,提心吊胆只害怕别人得不到做好事应得的益处。

一件好事是容易做到的,一种技能是容易掌握的,他对待别人,却说:“能够有这样的优点,这就够了。”又说:“能够擅长这个,这就够了。”

这不也就是要求别人宽容又简少吗?

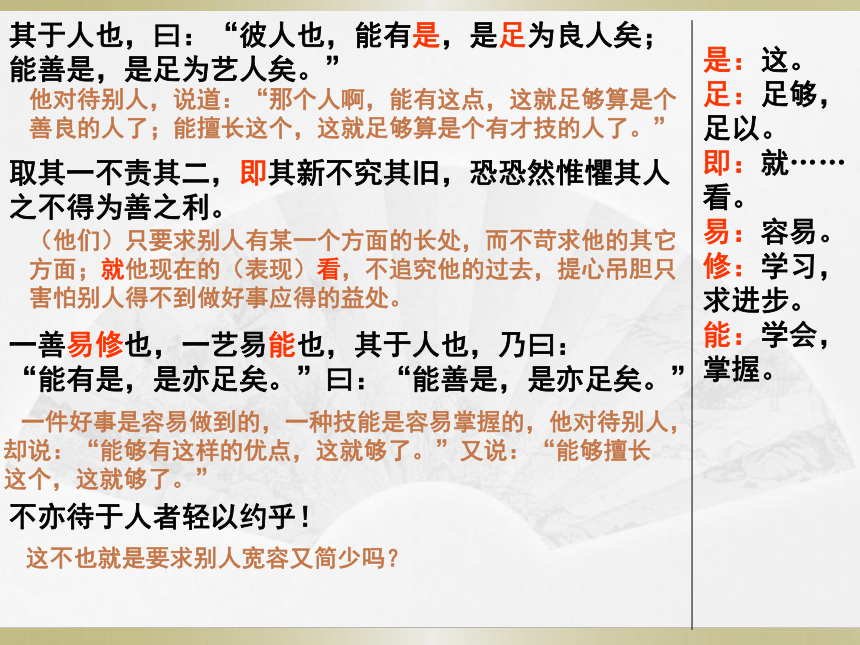

今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。

详,故人难于为善;廉,故自取也少。

己未有善,曰:“我善是,是亦足矣。”己未有能,曰:“我能是,是亦足矣。”

外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎!

详:详尽、全面。

廉:少。

自取:自己取得(进步或收获)。

以:来,表目的的连词。

欺于人:欺骗别人。

少:稍

已:太

第二段

现在的君子可不是这样,他要求别人周详,他要求自己很少。

(对别人要求)周详,所以别人难以做好事;(对自己要求)很少,所以自己的收获就少。

自己没有什么优点,说:“我擅长这个,这就足够了。”自己没有什么才能,说:“我掌握了这个本领,这就够了。”

对外欺骗别人,对内欺骗良心,还没有多少收获就停止下来,这不就是要求自身太少了吗?

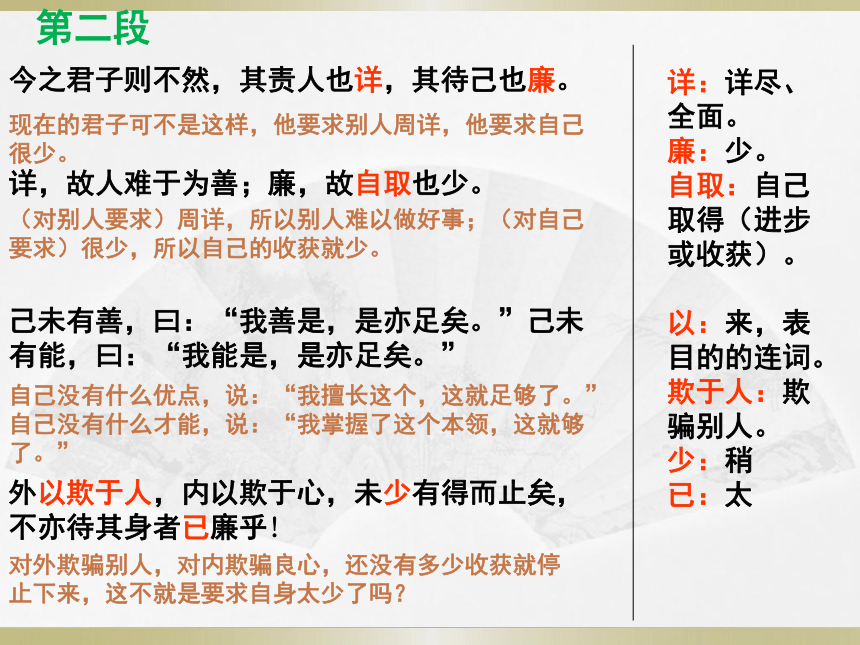

其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足称也;彼虽善是,其用不足称也。”

举其一不计其十,究其旧不图其新,恐恐然惟惧其人之有闻也。

是不亦责于人者已详乎!

夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。

不足称:不值得称赞。

用:功用,本领。

计:考虑。

图:考虑。

闻:名誉、声望。

谓:称做,叫做。

身:自身,自己。

他们要求别人,说:“他虽然能做这个,但他的人品不值得赞美;他虽然擅长这个,但他的本领不值得称赞。”

抓住他一方面的欠缺而不考虑他多方面的长处,只追究他的过去而不考虑他的今天,提心吊胆只怕别人有声望。

这不是要求别人太周全了吗?

这就叫不用一般人(的标准)要求自己,却用圣人的标准希望(苛求)别人,我没有看出他是尊重自己的啊!

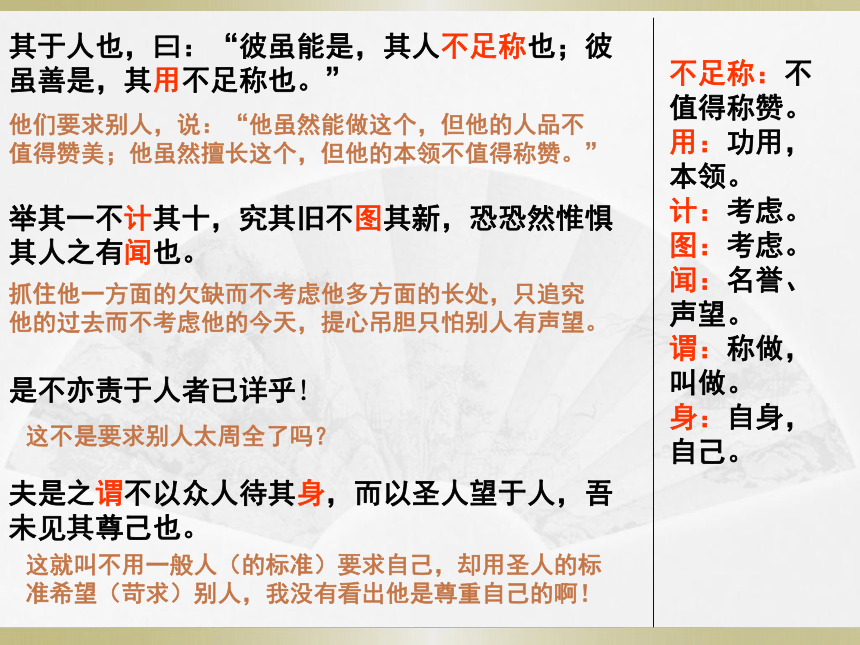

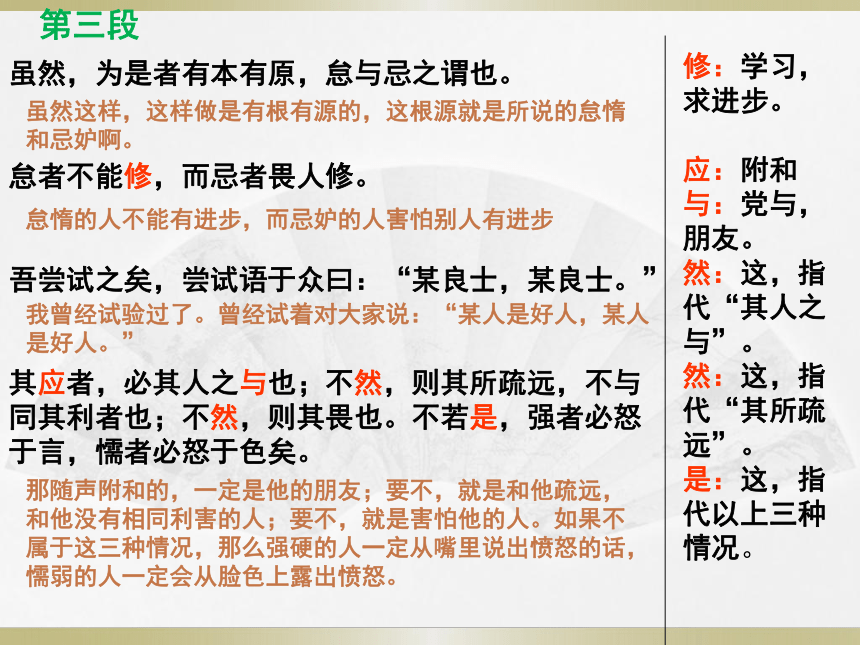

虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。

怠者不能修,而忌者畏人修。

吾尝试之矣,尝试语于众曰:“某良士,某良士。”

其应者,必其人之与也;不然,则其所疏远,不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必怒于言,懦者必怒于色矣。

第三段

修:学习,求进步。

应:附和

与:党与,朋友。

然:这,指代“其人之与”。

然:这,指代“其所疏远”。

是:这,指代以上三种情况。

虽然这样,这样做是有根有源的,这根源就是所说的怠惰和忌妒啊。

怠惰的人不能有进步,而忌妒的人害怕别人有进步

我曾经试验过了。曾经试着对大家说:“某人是好人,某人是好人。”

那随声附和的,一定是他的朋友;要不,就是和他疏远,和他没有相同利害的人;要不,就是害怕他的人。如果不属于这三种情况,那么强硬的人一定从嘴里说出愤怒的话,懦弱的人一定会从脸色上露出愤怒。

又尝语于众曰:“某非良士,某非良士。”

其不应者,必其人之与也;不然,则其所疏远,不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必悦于言,懦者必悦于色矣。

是故事修而谤兴,德高而毁来。

呜呼!士之处此世,而望名誉之光,道德之行,难已。

是故:这个缘故,因此。

修:治理。

已:矣。

我又曾经对大家说:“某人不是好人,某人不是好人。”

那不随声附和的人,一定是他的朋友;要不,就是和他疏远,和他没有相同利害的人;要不,就是害怕他的人。如果不属于这三种情况,强硬的人一定会连声赞同,懦弱的人一定会喜形于色。

因此,事情办好了,诽谤便随之产生;品德高尚了,诋毁也就随之而来。

唉!读书人生活在这样的世界上,却希求名誉昭著,道德畅行,真是难啊!

将有作于上者,得吾说而存之,其国家可几而理欤。

第

四

段

?

有作:有作为。

?

存:留心、牢记。

?

几:差不多。

?

理:治理。

居于上位而将要有作为的人,听取我的说法而记在心中,那国家就可以差不多治理好了。

合作探究

1.找出每一段的中心句并说说各段写了些什么内容。

2.本文的中心论点是在第三段,那么,文章为什么

要从“古之君子”说起,它与中心论点又有什么内

在关联?

3.“事修而谤兴,德高而毁来”

这句名言道出了怎样的一种人生哲理?我们应该如何看待这句话?

1.找出每一段的中心句并说说各段写了些什么内容。

第一段,古之君子待人待己的态度,待己“重以周”,待人“轻以约”。第二段,今之君子待人待己的态度,责人详,待己廉。第三段,揭示“毁”的社会根源及危害,根源——怠与忌,危害——事修而谤兴,德高而毁来。第四段,阐明写作意图及改变这种风气的殷切愿望(把根绝毁谤提高到治国之道的高度来认识)。

2.本文的中心论点是在第三段,那么,文章为什么要从“古之君子说起,它与中心论点又有什么内在关联?

先从“古之君子”谈起,却又处处暗扣“毁”不兴的缘由。第二段“今之君子则不然”仍未涉及“毁”,但在对他们言论的描摹上,字字句句扣在“原毁”的轨迹上。前两段准备好了箭与靶,第三段水到渠成,引矢破的,点明“毁”字。先提出中心论点,“毁”的根源在于“怠”与“忌”,又从众人对“良士”和“非良士”的反映来透视世风,证明当时“毁风”的猖獗。

3.“事修而谤兴,德高而毁来”

这句名言道出了怎样的一种人生哲理?我们应该如何看待这句话??

这句话的意思是:事情办成了,诽谤跟着就来;品德高尚了,毁誉随之而至。德行品格高出别人,广大群众必然另眼和腹诽。三国时李康有名言:?故木秀于林,风必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。难道我们就止步不前了吗?这句话虽然道出了成功者更容易遇到非难的辩证法,但是作为一名中学生,应该把追求成功作为自己的前进动力,把培养高尚品质作为自己毕生的追求,不要因为别人的毁谤就裹步不前?。

小结

孔子在《论语》中说道:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。”《原毁》中的“古之君子”相当于孔子所说“君子”,而“今之君子”相当于孔子说的“小人”。生于今日之中国的我们,更应该严于律己,宽于待人。

作业:

小组合作,找出文中运用对比、排比、反问手法的语句,能翻译并分析其在论证表达上的作用。

粤教版普通高中语文选修2《唐宋散文选读》第五单元基本阅读

17

原毁

第二课时

论辩文,是指那些以分析事理和辨明是非为主,而又带有一定文学性的文章。那些虽以议论为主,但在语言章法等方面很少有文学价值的文章,不应划为论辩文的范围。

中心论点

为是者有本有原,怠与忌之谓也。

古之君子

责己重周

以舜为例(德)

以周公为例(才)

待人轻约

今之君子

责人详

人难于为善

待己廉

自取也少

根源

怠

忌

不能修

畏人修

称赞某人(举例)

批评某人(举例)

古

今

对

比

论“毁”与“国治”:阐明写作意图及改变这种风气的殷切愿望。

“全用重周、轻约、详廉、怠忌八字立说。然其中只以一‘忌’字,原出毁者之情,局法亦奇。若他人作比,则不免露爪张牙,多作仇愤语矣。”

——《古文观止》

效果:并列双行的对比句式,让议论气势充沛,纵横开合。

(1)内容上的对比;

以古之君子,今之君子各为一段,然后按待己、待人的态度、后果、具体行为遥相对比;

而在每一段内,古、今君子“责己””与“待人”,又各自形成对比。

(2)语言上采用并列双行的对比句式

取其一不责其二……,恐恐然……

举其一不计其十……,恐恐然……

不若是,强者必怒于言,……

不若是,强者必悦于言,……

1.对比句式

写作特点

2.反问句式

是不亦责于身者重以周乎!

不亦待于人者轻以约乎!

不亦待其身者已廉乎!

是不亦责于人者已详乎!

效果:小结前文,加强语气,句式相似,形成呼应,使论证更加有力,文章更加严谨。

文章特色

1.

鲜明的对比。“古之君子”与“今之君子”构成贯穿全文的对比,层层论理,逐项对比,使问题的正反两面都得到淋漓尽致的阐发,作者的爱憎褒贬之情也愈益强烈。

2.

重点突出,主次分明。本文重点并非颂古之君子,而是抨击今之“君子”的责人详,待己廉,在于挖出其思想根源,因而文章对此着重予以论述。“毁”的思想有两方面,但主要是“忌”,文章对“怠”一笔带过,而着重分析了“忌”。

3.

寓理于形。虽是说理文,但作者善于运用形象的手法来讲道理。如语言描写,第一段穿插了古之君子责于己的话:“彼,人也……”。如行为描写,“日夜以思,去其不如周公者,就其如周公者”。如情景描写,写作者当着众人的面评论某人为“良士”或“非良士”,众人或表态或不表态,其心情都是嫉妒。

课堂训练

用对比、排比或反问手法论证

“合适的位置”的观点。

屈原怀抱一腔报国之情,投身汩罗,成为一缕英魂,我们能说这是悲哀的吗?也正是屈原这样,才使他的赤诚留传人间,使他得到解脱。

合适的位置能使你的生命升华,合适的位置能使你干出一番伟业。

屈原怀抱一腔报国之情,投身汩罗,成为一缕英魂,我们能说这是悲哀的吗?也正是屈原这样,才使他的赤诚留传人间,使他得到解脱。

陶渊明采菊东蓠下,过着隐士般闲适的生活,我们能说这是悲哀的吗?也正是归隐田园,才使他的清白永存人间,不与官僚同流合污。

魏征辅佐李世民,做一位忠诚的臣子,我们能因为他是前朝臣子而认为他不义吗?也正是继续进谏,才使他千古扬名,才成就

“贞观之治”。

合适的位置能使你的生命升华,合适的位置能使你干出一番伟业。

——《寻找合适的位置》

学以致用

做课后练习第四题,要求:用已经掌握的知识,阅读《原道》的片段,把握内容大意。通过体会文言语气,注重句式关系,从而体会论证手法。

博爱之谓仁行而宜之之谓义由是而之焉之谓道足乎己无待于外之谓德仁与义为定名道与德为虚位故道有君子小人而德有凶有吉老子之小仁义非毁之也其见者小也坐井而观天曰天小者非天小也彼以煦煦为仁孑孑为义其小之也则宜其所谓道道其所道非吾所谓道也其所谓德德其所德非吾所谓德也凡吾所谓道德云者合仁与义言之也天下之公言也老子之所谓道德云者去仁与义言之也一人之私言也(《原道》)

原

道

博爱之谓仁,行而宜之之谓义;由是而之焉之谓道,足乎己而无待于外之谓德。仁与义为定名,道与德为虚位。故道有君子小人,而德有凶有吉。老子之小仁义,非毁之也,其见者小也。坐井而观天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦为仁,孑孑为义,其小之也则宜。其所谓道,道其所道,非吾所谓道也;其所谓德,德其所德,非吾所谓德也。凡吾所谓道德云者,合仁与义言之也,天下之公言也。老子之所谓道德云者,去仁与义言之也,一人之私言也。

博爱叫做仁,合宜于仁的行为叫做义,从仁义再向前去的叫做道,自身具有而不依赖外界的叫做德。仁和义是意义确定的名词,道和德是意义不确定的名词,所以道有君子之道和小人之道,而德有吉德和凶德。老子轻视仁义,并不是诋毁仁义,而是由于他的观念狭小。好比坐在里井看天的人,说天很小,其实天并不小。老子把小恩小惠认为仁,把谨小慎微认为义,他轻视仁义就是很自然的了。老子所说的道,是把他观念里的道当作道,不是我所说的道。他所说的德,是把他观念里的德当作德,不是我所说的德。凡是我所说的道德,都是结合仁和义说的,是天下的公论。老子所说的道德,是抛开了仁和义说的,只是他一个人的说法。

小结

韩愈的文章,人们称作“奇”,说他的散文奇特而不平凡。我们通过对本文的学习,也确实见识了韩愈这篇议论性散文的不平凡之处,既懂得了待人待己之道,又学习了他文章结构严谨、气势磅礴的特点,对我们今后的写作很有帮助。

作业:

1.写一篇材料议论文,尝试使用本文的论证结构和语言气势。

2.比较阅读:阅读《师说》、《进学解》,体会韩愈论说文结构严谨的特点。

粤教版普通高中语文选修2《唐宋散文选读》第五单元基本阅读

17

原毁

第一课时

实习自我鉴定范文报告精选

转眼间四个月的实习就要结束了,这几个月的实习过程中,在单位领导教师们的精心培育和领导下,通过自身的不断努力,我收获颇多。

在思想上,我积极参加政治学习,坚持四项基本原则,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规。以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导.与时具进,开拓创新,认真学习‘三个代表的思想及‘八荣八耻’的内容来严格要求自己。

在工作中,我严格遵守医院规章制度,认真履行护士职责,尊敬领导、团结同事、关心病人、不迟到、不矿工、塌实工作,努力做到护理工作规范化,技能服务优质化,基础护理灵活化,爱心活动经常化,将理论与实践相结合,并做到理论学习有计划,有重点,护理工作有措施、有记录,工作期间始终以‘爱心、细心、耐心’为基本,努力做到眼勤、手勤、脚勤、嘴勤“想病人之所想,急病人之所急,全心全意为患者提供服务,树立良好的医德医风

我更严格遵守科室制度,按时参加护理查房,熟悉病人病情,能正确看待问题,规范进行各项基础护理操作及专科护理操作,正确执行医嘱,严格按照无菌技术,‘三查七对’操作。

自从毕业到至今,我从没有放弃学习理论知识和业务知

识,我一定要用理论知识来联系

“五原”:原道、原性、原毁、原人、原鬼

解题:原毁

专用以推论事理根源的一种文体。

原:推求根源,推究

毁:诋毁、诽谤

《原毁》探求在士大夫中间产生毁谤的根源。

写作背景

在韩愈生活的中唐时期,朝廷中世袭贵族与通过科举进入仕途的官吏相互排挤倾轧(yà),嫉贤妒能,于人求全责备,于己务求宽容,以致发展为后来的朋党之争。一般的人士中也存在相互攻讦(jié)的情形,才德杰出的人很难不受毁谤。所谓“事修而谤兴,德高而毁来”,“士之处此世,而望名誉之光,道德之行,难已。”韩愈站在中小地主阶级及有德之士一边,为他们鸣不平。希望引起当权者注意,采取措施纠正这股歪风邪气,于是写下了《原毁》。

作者简介

韩愈,字退之,河南南阳人,自称祖籍河北昌黎,故世称韩昌黎,他自幼勤奋好学,25岁中进士,29岁入仕,最后官至吏部侍郎,所以又称韩吏部。谥号文,后世称韩文公。

韩愈位列唐宋八大家之首,是唐朝优秀的散文大家。同时其诗歌成就也位于唐朝诗人前列。他推崇儒学,力排佛老,也是有影响的思想家。

韩愈才如渊海,文章刚健雄伟,奥衍宏深。

与柳宗元倡导“古文运动”。

自由朗读课文,朗读时读准下列字的读音

懼(jù)

说(yuè)

欤(yú)

怠(dài)

四读课文

自由朗读;

录音范读;

再自由朗读;

再全班朗读。

古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

重以周,故不怠;轻以约,故人乐为善。

闻古之人有舜者,其为人也,仁义人也;求其所以为舜者,责于己曰:“彼,人也,予,人也;彼能是,而我乃不能是!”

早夜以思,去其不如舜者,就其如舜者。

责:责备,要求。重:严格。周:周密、全面。待:对待,要求

轻:宽容

约:简少。

善:好事

求:寻求。所以:……的原因,……的道理。是:这样

以:而,连词,表修饰。

就:追求,仿效。

疏

通

课

文

第一段

(古时候的君子,他要求自己严格而全面,他对待别人宽容又简约。)

(严格而全面,所以就不怠惰;宽容又简约,所以别人就愿意做好事。)

(听说古代的圣人舜,他的做人,是个仁义的人。探究舜所以成为圣人的原因,就要求自己说:“他是个人,我也是个人,他能这样,我却不能这样!”

)

(早晚都在思考,去掉那不如舜的行为,发扬那些与舜相似之处。)

自主学习

闻古之人有周公者,其为人也,多才与艺人也;

求其所以为周公者,责于己曰:“彼,人也,予,人也;彼能是,而我乃不能是!”早夜以思,去其不如周公者,就其如周公者。

舜,大圣人也,后世无及焉;周公,大圣人也,后世无及焉;是人也,乃曰:“不如舜,不如周公,吾之病也。”

是不亦责于身者重以周乎!

焉:代词,他。

是人:这人,指上文所说的“古之君子”。

病:弊病,缺点。

(他们)听说古人中间有个叫周公的,他的做人,是一个多才多艺的人。

探究他之所以成为周公的原因,就要求自己说:“他是个人,我也是个人,他能这样,我却不能这样!”早晚都在思考,去掉那不如周公的地方,发扬那些与周公相似的地方。

舜,是大圣人,后代没有能赶得上他的,周公,是大圣人,后代没有能赶得上他的;这些君子却说:“赶不上舜,赶不上周公,就是我的缺点。”

这不就是要求自身既严格又全面吗?

其于人也,曰:“彼人也,能有是,是足为良人矣;能善是,是足为艺人矣。”

取其一不责其二,即其新不究其旧,恐恐然惟懼其人之不得为善之利。

一善易修也,一艺易能也,其于人也,乃曰:

“能有是,是亦足矣。”曰:“能善是,是亦足矣。”

不亦待于人者轻以约乎!

是:这。

足:足够,足以。

即:就……看。

易:容易。

修:学习,求进步。

能:学会,掌握。

他对待别人,说道:“那个人啊,能有这点,这就足够算是个善良的人了;能擅长这个,这就足够算是个有才技的人了。”

(他们)只要求别人有某一个方面的长处,而不苛求他的其它方面;就他现在的(表现)看,不追究他的过去,提心吊胆只害怕别人得不到做好事应得的益处。

一件好事是容易做到的,一种技能是容易掌握的,他对待别人,却说:“能够有这样的优点,这就够了。”又说:“能够擅长这个,这就够了。”

这不也就是要求别人宽容又简少吗?

今之君子则不然,其责人也详,其待己也廉。

详,故人难于为善;廉,故自取也少。

己未有善,曰:“我善是,是亦足矣。”己未有能,曰:“我能是,是亦足矣。”

外以欺于人,内以欺于心,未少有得而止矣,不亦待其身者已廉乎!

详:详尽、全面。

廉:少。

自取:自己取得(进步或收获)。

以:来,表目的的连词。

欺于人:欺骗别人。

少:稍

已:太

第二段

现在的君子可不是这样,他要求别人周详,他要求自己很少。

(对别人要求)周详,所以别人难以做好事;(对自己要求)很少,所以自己的收获就少。

自己没有什么优点,说:“我擅长这个,这就足够了。”自己没有什么才能,说:“我掌握了这个本领,这就够了。”

对外欺骗别人,对内欺骗良心,还没有多少收获就停止下来,这不就是要求自身太少了吗?

其于人也,曰:“彼虽能是,其人不足称也;彼虽善是,其用不足称也。”

举其一不计其十,究其旧不图其新,恐恐然惟惧其人之有闻也。

是不亦责于人者已详乎!

夫是之谓不以众人待其身,而以圣人望于人,吾未见其尊己也。

不足称:不值得称赞。

用:功用,本领。

计:考虑。

图:考虑。

闻:名誉、声望。

谓:称做,叫做。

身:自身,自己。

他们要求别人,说:“他虽然能做这个,但他的人品不值得赞美;他虽然擅长这个,但他的本领不值得称赞。”

抓住他一方面的欠缺而不考虑他多方面的长处,只追究他的过去而不考虑他的今天,提心吊胆只怕别人有声望。

这不是要求别人太周全了吗?

这就叫不用一般人(的标准)要求自己,却用圣人的标准希望(苛求)别人,我没有看出他是尊重自己的啊!

虽然,为是者有本有原,怠与忌之谓也。

怠者不能修,而忌者畏人修。

吾尝试之矣,尝试语于众曰:“某良士,某良士。”

其应者,必其人之与也;不然,则其所疏远,不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必怒于言,懦者必怒于色矣。

第三段

修:学习,求进步。

应:附和

与:党与,朋友。

然:这,指代“其人之与”。

然:这,指代“其所疏远”。

是:这,指代以上三种情况。

虽然这样,这样做是有根有源的,这根源就是所说的怠惰和忌妒啊。

怠惰的人不能有进步,而忌妒的人害怕别人有进步

我曾经试验过了。曾经试着对大家说:“某人是好人,某人是好人。”

那随声附和的,一定是他的朋友;要不,就是和他疏远,和他没有相同利害的人;要不,就是害怕他的人。如果不属于这三种情况,那么强硬的人一定从嘴里说出愤怒的话,懦弱的人一定会从脸色上露出愤怒。

又尝语于众曰:“某非良士,某非良士。”

其不应者,必其人之与也;不然,则其所疏远,不与同其利者也;不然,则其畏也。不若是,强者必悦于言,懦者必悦于色矣。

是故事修而谤兴,德高而毁来。

呜呼!士之处此世,而望名誉之光,道德之行,难已。

是故:这个缘故,因此。

修:治理。

已:矣。

我又曾经对大家说:“某人不是好人,某人不是好人。”

那不随声附和的人,一定是他的朋友;要不,就是和他疏远,和他没有相同利害的人;要不,就是害怕他的人。如果不属于这三种情况,强硬的人一定会连声赞同,懦弱的人一定会喜形于色。

因此,事情办好了,诽谤便随之产生;品德高尚了,诋毁也就随之而来。

唉!读书人生活在这样的世界上,却希求名誉昭著,道德畅行,真是难啊!

将有作于上者,得吾说而存之,其国家可几而理欤。

第

四

段

?

有作:有作为。

?

存:留心、牢记。

?

几:差不多。

?

理:治理。

居于上位而将要有作为的人,听取我的说法而记在心中,那国家就可以差不多治理好了。

合作探究

1.找出每一段的中心句并说说各段写了些什么内容。

2.本文的中心论点是在第三段,那么,文章为什么

要从“古之君子”说起,它与中心论点又有什么内

在关联?

3.“事修而谤兴,德高而毁来”

这句名言道出了怎样的一种人生哲理?我们应该如何看待这句话?

1.找出每一段的中心句并说说各段写了些什么内容。

第一段,古之君子待人待己的态度,待己“重以周”,待人“轻以约”。第二段,今之君子待人待己的态度,责人详,待己廉。第三段,揭示“毁”的社会根源及危害,根源——怠与忌,危害——事修而谤兴,德高而毁来。第四段,阐明写作意图及改变这种风气的殷切愿望(把根绝毁谤提高到治国之道的高度来认识)。

2.本文的中心论点是在第三段,那么,文章为什么要从“古之君子说起,它与中心论点又有什么内在关联?

先从“古之君子”谈起,却又处处暗扣“毁”不兴的缘由。第二段“今之君子则不然”仍未涉及“毁”,但在对他们言论的描摹上,字字句句扣在“原毁”的轨迹上。前两段准备好了箭与靶,第三段水到渠成,引矢破的,点明“毁”字。先提出中心论点,“毁”的根源在于“怠”与“忌”,又从众人对“良士”和“非良士”的反映来透视世风,证明当时“毁风”的猖獗。

3.“事修而谤兴,德高而毁来”

这句名言道出了怎样的一种人生哲理?我们应该如何看待这句话??

这句话的意思是:事情办成了,诽谤跟着就来;品德高尚了,毁誉随之而至。德行品格高出别人,广大群众必然另眼和腹诽。三国时李康有名言:?故木秀于林,风必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。难道我们就止步不前了吗?这句话虽然道出了成功者更容易遇到非难的辩证法,但是作为一名中学生,应该把追求成功作为自己的前进动力,把培养高尚品质作为自己毕生的追求,不要因为别人的毁谤就裹步不前?。

小结

孔子在《论语》中说道:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。”《原毁》中的“古之君子”相当于孔子所说“君子”,而“今之君子”相当于孔子说的“小人”。生于今日之中国的我们,更应该严于律己,宽于待人。

作业:

小组合作,找出文中运用对比、排比、反问手法的语句,能翻译并分析其在论证表达上的作用。

粤教版普通高中语文选修2《唐宋散文选读》第五单元基本阅读

17

原毁

第二课时

论辩文,是指那些以分析事理和辨明是非为主,而又带有一定文学性的文章。那些虽以议论为主,但在语言章法等方面很少有文学价值的文章,不应划为论辩文的范围。

中心论点

为是者有本有原,怠与忌之谓也。

古之君子

责己重周

以舜为例(德)

以周公为例(才)

待人轻约

今之君子

责人详

人难于为善

待己廉

自取也少

根源

怠

忌

不能修

畏人修

称赞某人(举例)

批评某人(举例)

古

今

对

比

论“毁”与“国治”:阐明写作意图及改变这种风气的殷切愿望。

“全用重周、轻约、详廉、怠忌八字立说。然其中只以一‘忌’字,原出毁者之情,局法亦奇。若他人作比,则不免露爪张牙,多作仇愤语矣。”

——《古文观止》

效果:并列双行的对比句式,让议论气势充沛,纵横开合。

(1)内容上的对比;

以古之君子,今之君子各为一段,然后按待己、待人的态度、后果、具体行为遥相对比;

而在每一段内,古、今君子“责己””与“待人”,又各自形成对比。

(2)语言上采用并列双行的对比句式

取其一不责其二……,恐恐然……

举其一不计其十……,恐恐然……

不若是,强者必怒于言,……

不若是,强者必悦于言,……

1.对比句式

写作特点

2.反问句式

是不亦责于身者重以周乎!

不亦待于人者轻以约乎!

不亦待其身者已廉乎!

是不亦责于人者已详乎!

效果:小结前文,加强语气,句式相似,形成呼应,使论证更加有力,文章更加严谨。

文章特色

1.

鲜明的对比。“古之君子”与“今之君子”构成贯穿全文的对比,层层论理,逐项对比,使问题的正反两面都得到淋漓尽致的阐发,作者的爱憎褒贬之情也愈益强烈。

2.

重点突出,主次分明。本文重点并非颂古之君子,而是抨击今之“君子”的责人详,待己廉,在于挖出其思想根源,因而文章对此着重予以论述。“毁”的思想有两方面,但主要是“忌”,文章对“怠”一笔带过,而着重分析了“忌”。

3.

寓理于形。虽是说理文,但作者善于运用形象的手法来讲道理。如语言描写,第一段穿插了古之君子责于己的话:“彼,人也……”。如行为描写,“日夜以思,去其不如周公者,就其如周公者”。如情景描写,写作者当着众人的面评论某人为“良士”或“非良士”,众人或表态或不表态,其心情都是嫉妒。

课堂训练

用对比、排比或反问手法论证

“合适的位置”的观点。

屈原怀抱一腔报国之情,投身汩罗,成为一缕英魂,我们能说这是悲哀的吗?也正是屈原这样,才使他的赤诚留传人间,使他得到解脱。

合适的位置能使你的生命升华,合适的位置能使你干出一番伟业。

屈原怀抱一腔报国之情,投身汩罗,成为一缕英魂,我们能说这是悲哀的吗?也正是屈原这样,才使他的赤诚留传人间,使他得到解脱。

陶渊明采菊东蓠下,过着隐士般闲适的生活,我们能说这是悲哀的吗?也正是归隐田园,才使他的清白永存人间,不与官僚同流合污。

魏征辅佐李世民,做一位忠诚的臣子,我们能因为他是前朝臣子而认为他不义吗?也正是继续进谏,才使他千古扬名,才成就

“贞观之治”。

合适的位置能使你的生命升华,合适的位置能使你干出一番伟业。

——《寻找合适的位置》

学以致用

做课后练习第四题,要求:用已经掌握的知识,阅读《原道》的片段,把握内容大意。通过体会文言语气,注重句式关系,从而体会论证手法。

博爱之谓仁行而宜之之谓义由是而之焉之谓道足乎己无待于外之谓德仁与义为定名道与德为虚位故道有君子小人而德有凶有吉老子之小仁义非毁之也其见者小也坐井而观天曰天小者非天小也彼以煦煦为仁孑孑为义其小之也则宜其所谓道道其所道非吾所谓道也其所谓德德其所德非吾所谓德也凡吾所谓道德云者合仁与义言之也天下之公言也老子之所谓道德云者去仁与义言之也一人之私言也(《原道》)

原

道

博爱之谓仁,行而宜之之谓义;由是而之焉之谓道,足乎己而无待于外之谓德。仁与义为定名,道与德为虚位。故道有君子小人,而德有凶有吉。老子之小仁义,非毁之也,其见者小也。坐井而观天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦为仁,孑孑为义,其小之也则宜。其所谓道,道其所道,非吾所谓道也;其所谓德,德其所德,非吾所谓德也。凡吾所谓道德云者,合仁与义言之也,天下之公言也。老子之所谓道德云者,去仁与义言之也,一人之私言也。

博爱叫做仁,合宜于仁的行为叫做义,从仁义再向前去的叫做道,自身具有而不依赖外界的叫做德。仁和义是意义确定的名词,道和德是意义不确定的名词,所以道有君子之道和小人之道,而德有吉德和凶德。老子轻视仁义,并不是诋毁仁义,而是由于他的观念狭小。好比坐在里井看天的人,说天很小,其实天并不小。老子把小恩小惠认为仁,把谨小慎微认为义,他轻视仁义就是很自然的了。老子所说的道,是把他观念里的道当作道,不是我所说的道。他所说的德,是把他观念里的德当作德,不是我所说的德。凡是我所说的道德,都是结合仁和义说的,是天下的公论。老子所说的道德,是抛开了仁和义说的,只是他一个人的说法。

小结

韩愈的文章,人们称作“奇”,说他的散文奇特而不平凡。我们通过对本文的学习,也确实见识了韩愈这篇议论性散文的不平凡之处,既懂得了待人待己之道,又学习了他文章结构严谨、气势磅礴的特点,对我们今后的写作很有帮助。

作业:

1.写一篇材料议论文,尝试使用本文的论证结构和语言气势。

2.比较阅读:阅读《师说》、《进学解》,体会韩愈论说文结构严谨的特点。