《遗传的染色体学说》说课稿

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

《遗传的染色体学说》说课

教材分析

(一)地位、作用

(二)教学目标

1、知识与技能

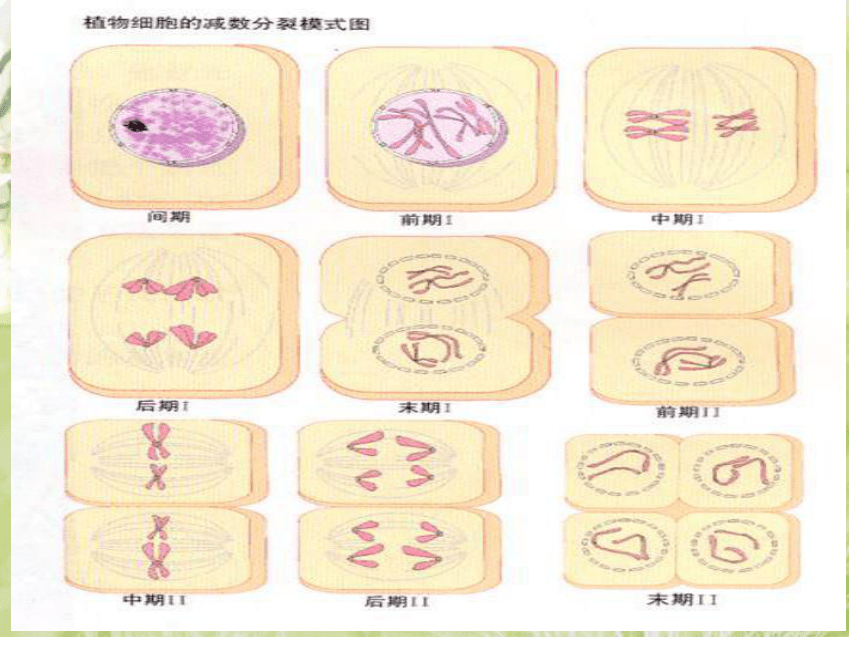

指明基因与染色体在细胞分裂中的平行行为。

复述遗传的染色体学说的内容。

能用遗传的染色体学说阐明孟德尔的分离定律和自由组合定律的实质。

过程与方法

尝试运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上。

培养学生的语言表达能力以及实践动手的能力。

情感态度与价值观

认同遗传学的建立是一个开拓、继承、修正和发展的过程。

学生勇于探索、团结合作、尊重科学、乐于探索生命奥秘、勇于自我否定。

(三)教学的重点和难点

教学的重点:遗传的染色体学说和孟德尔定律的细胞学解释

教学的难点:遗传的染色体学说、生殖过程中基因和染色体行为的一致性

学情分析

教学手段与方法

教学用具

教学过程

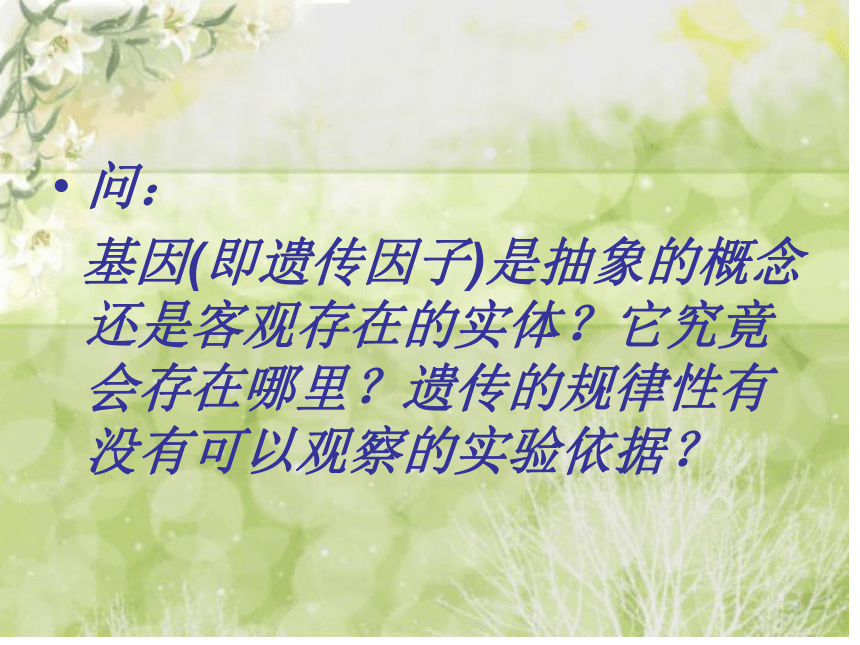

问:

基因(即遗传因子)是抽象的概念还是客观存在的实体?它究竟会存在哪里?遗传的规律性有没有可以观察的实验依据?

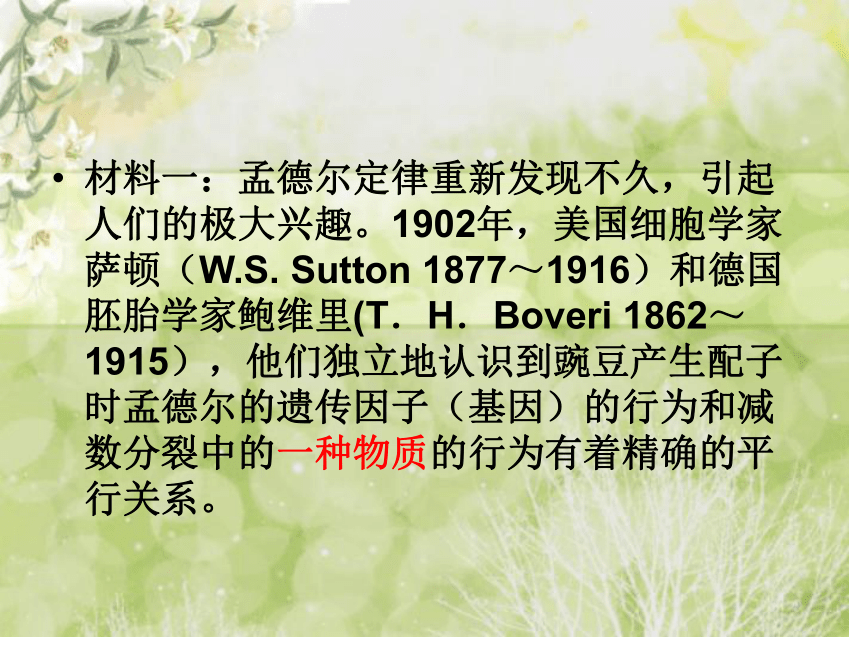

材料一:孟德尔定律重新发现不久,引起人们的极大兴趣。1902年,美国细胞学家萨顿(W.S. Sutton 1877~1916)和德国胚胎学家鲍维里(T.H.Boveri 1862~1915),他们独立地认识到豌豆产生配子时孟德尔的遗传因子(基因)的行为和减数分裂中的一种物质的行为有着精确的平行关系。

结论:

问:

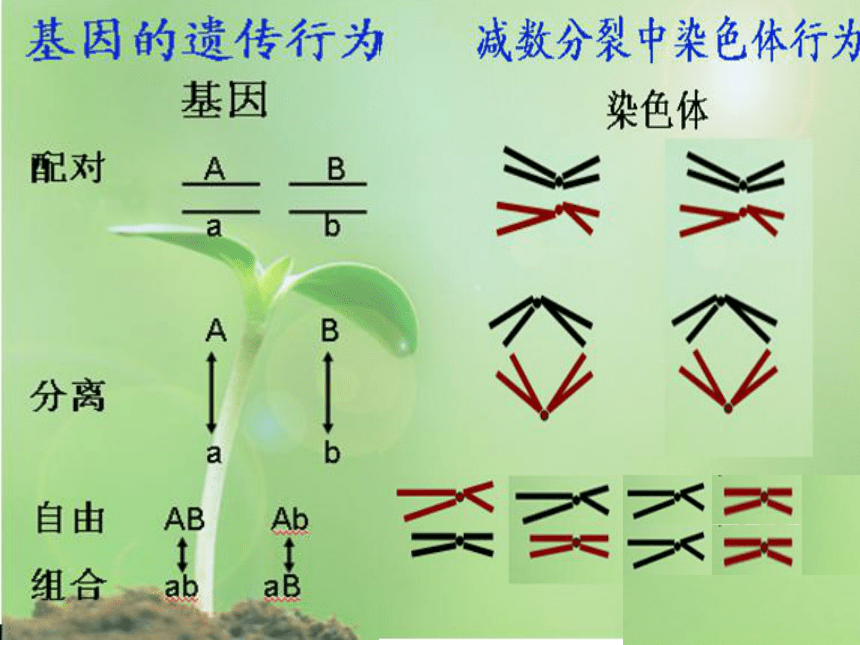

基因与染色体的关系是什么?

材料二:1902年,萨顿和鲍维里各自比较研究了减数分裂过程中染色体行为与遗传因子之间的平行关系,由此提出了著名的“萨顿—鲍维里假想”:他们认为孟德尔的“遗传因子”与配子形成和受精过程中的染色体传递行为具有平行性,认为孟德尔的遗传因子位于染色体上体。

问题:

基因在染色体上,怎么存在?一 基因一染色体吗?

既然基因是在染色体上,我们能否从细胞形成配子的过程中分析孟德尔的基因分离和自由组合的原因呢?

学生活动:

用电线模拟两对染色体(5cm长的蓝色、8cm长的红色),在电线的相应位置上扎上红色和绿色、黑色和白色的橡皮筋,模拟两对等位基因R和r、Y和y,其他的操作方法与前节课的减数分裂模拟过程相同,首先研究一对同源染色体的减数分裂。

1.下列有关基因和染色体的关系,那一项是不正确的 ( )

A.减数分裂时同源染色体互相分离,这与孟德尔所称成对的基因互相分离至配子中相符合

B.各对染色体或各对基因之间形成配子时,有自由配合的情形

C.基因就是染色体

D.染色体的个数与基因的数目相同

2、在豌豆杂交实验中,高茎与矮茎的植株杂交,F2中高茎和矮茎的比例787∶277,出现上述实验结果的实质是( )

A.高茎基因对矮茎基因为显性

B.等位基因随同源染色体的分离而分开

C. 控制高茎和矮茎的基因不在同一条染色体上

D. F1自交,后代出现性状分离

3.如果基因型为AaBbCc的生物,且三对非等位基因位于三对同源染色体上,那么能形成哪几种类型的配子,比例怎样?

板书设计

第二节 遗传的染色体学说

一、共同点(基因行为与染色体行为)

1、作为独立的遗传单位存在;

2、成对存在(一个来自母方,另一个来自父方);

3、等位基因分离进入不同配子;

同源染色体分离进入不同配子;

4、不同等位基因与不同同源染色体都是独立分离和自由组合的。

----------------基因行为与染色体行为存在一致性

二、遗传的染色体学说

细胞核内的染色体是基因载体

三、孟德尔定律的细胞学解释

《遗传的染色体学说》说课

教材分析

(一)地位、作用

(二)教学目标

1、知识与技能

指明基因与染色体在细胞分裂中的平行行为。

复述遗传的染色体学说的内容。

能用遗传的染色体学说阐明孟德尔的分离定律和自由组合定律的实质。

过程与方法

尝试运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上。

培养学生的语言表达能力以及实践动手的能力。

情感态度与价值观

认同遗传学的建立是一个开拓、继承、修正和发展的过程。

学生勇于探索、团结合作、尊重科学、乐于探索生命奥秘、勇于自我否定。

(三)教学的重点和难点

教学的重点:遗传的染色体学说和孟德尔定律的细胞学解释

教学的难点:遗传的染色体学说、生殖过程中基因和染色体行为的一致性

学情分析

教学手段与方法

教学用具

教学过程

问:

基因(即遗传因子)是抽象的概念还是客观存在的实体?它究竟会存在哪里?遗传的规律性有没有可以观察的实验依据?

材料一:孟德尔定律重新发现不久,引起人们的极大兴趣。1902年,美国细胞学家萨顿(W.S. Sutton 1877~1916)和德国胚胎学家鲍维里(T.H.Boveri 1862~1915),他们独立地认识到豌豆产生配子时孟德尔的遗传因子(基因)的行为和减数分裂中的一种物质的行为有着精确的平行关系。

结论:

问:

基因与染色体的关系是什么?

材料二:1902年,萨顿和鲍维里各自比较研究了减数分裂过程中染色体行为与遗传因子之间的平行关系,由此提出了著名的“萨顿—鲍维里假想”:他们认为孟德尔的“遗传因子”与配子形成和受精过程中的染色体传递行为具有平行性,认为孟德尔的遗传因子位于染色体上体。

问题:

基因在染色体上,怎么存在?一 基因一染色体吗?

既然基因是在染色体上,我们能否从细胞形成配子的过程中分析孟德尔的基因分离和自由组合的原因呢?

学生活动:

用电线模拟两对染色体(5cm长的蓝色、8cm长的红色),在电线的相应位置上扎上红色和绿色、黑色和白色的橡皮筋,模拟两对等位基因R和r、Y和y,其他的操作方法与前节课的减数分裂模拟过程相同,首先研究一对同源染色体的减数分裂。

1.下列有关基因和染色体的关系,那一项是不正确的 ( )

A.减数分裂时同源染色体互相分离,这与孟德尔所称成对的基因互相分离至配子中相符合

B.各对染色体或各对基因之间形成配子时,有自由配合的情形

C.基因就是染色体

D.染色体的个数与基因的数目相同

2、在豌豆杂交实验中,高茎与矮茎的植株杂交,F2中高茎和矮茎的比例787∶277,出现上述实验结果的实质是( )

A.高茎基因对矮茎基因为显性

B.等位基因随同源染色体的分离而分开

C. 控制高茎和矮茎的基因不在同一条染色体上

D. F1自交,后代出现性状分离

3.如果基因型为AaBbCc的生物,且三对非等位基因位于三对同源染色体上,那么能形成哪几种类型的配子,比例怎样?

板书设计

第二节 遗传的染色体学说

一、共同点(基因行为与染色体行为)

1、作为独立的遗传单位存在;

2、成对存在(一个来自母方,另一个来自父方);

3、等位基因分离进入不同配子;

同源染色体分离进入不同配子;

4、不同等位基因与不同同源染色体都是独立分离和自由组合的。

----------------基因行为与染色体行为存在一致性

二、遗传的染色体学说

细胞核内的染色体是基因载体

三、孟德尔定律的细胞学解释

同课章节目录

- 前言

- 第一章 孟德尔定律

- 第一节 分离定律

- 第二节 自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 减数分裂中的染色体行为

- 第二节 遗传的染色体学说

- 第三节 性染色体与伴性遗传

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质的证据

- 第二节 DNA的分子结构和特点

- 第三节 遗传信息的传递

- 第四节 遗传信息的表达—-RNA和蛋白质的合成

- 第四章 生物的变异

- 第一节 生物变异的来源

- 第二节 生物变异在生产上的应用

- 第五章 生物的进化

- 第一节 生物的多样性、统一性和进化

- 第二节 进化性变化是怎样发生的

- 第三节 探索生物进化的历史

- 第六章 遗传与人类健康

- 第一节 人类遗传病的主要类型

- 第二节 遗传咨询与优生

- 第三节 基因治疗和人类基因组计划

- 第四节 遗传病与人类未来