6.1 密度 教案2

图片预览

文档简介

密度

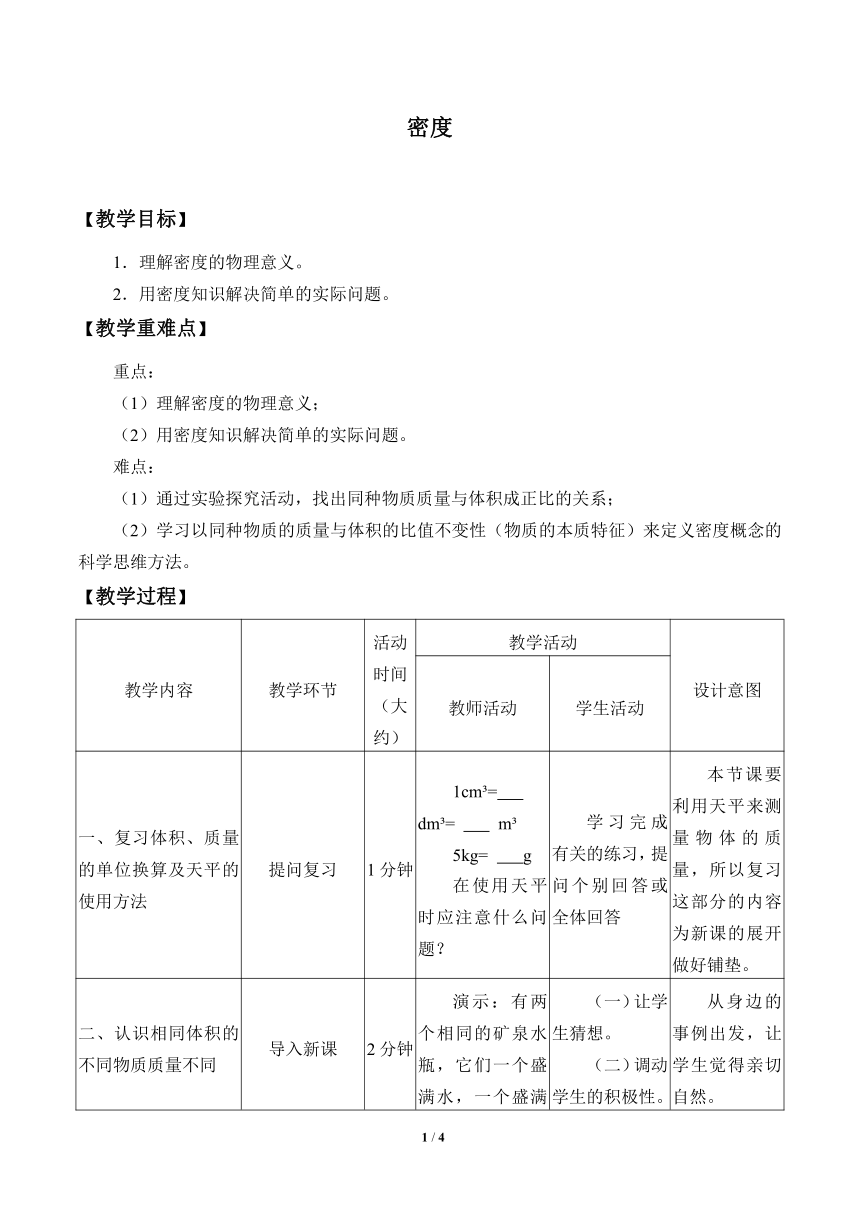

【教学目标】

1.理解密度的物理意义。

2.用密度知识解决简单的实际问题。

【教学重难点】

重点:

(1)理解密度的物理意义;

(2)用密度知识解决简单的实际问题。

难点:

(1)通过实验探究活动,找出同种物质质量与体积成正比的关系;

(2)学习以同种物质的质量与体积的比值不变性(物质的本质特征)来定义密度概念的科学思维方法。

【教学过程】

教学内容 教学环节 活动时间(大约) 教学活动 设计意图

教师活动 学生活动

一、复习体积、质量的单位换算及天平的使用方法 提问复习 1分钟 1cm?= dm?= m?

5kg= g

在使用天平时应注意什么问题? 学习完成有关的练习,提问个别回答或全体回答 本节课要利用天平来测量物体的质量,所以复习这部分的内容为新课的展开做好铺垫。

二、认识相同体积的不同物质质量不同 导入新课 2分钟 演示:有两个相同的矿泉水瓶,它们一个盛满水,一个盛满了酒精,猜一猜,它们哪一个质量大?(可用调平的天平加以比较,得出正确的结论。) (一)让学生猜想。

(二)调动学生的积极性。

(三)选一位学生上台演示。 从身边的事例出发,让学生觉得亲切自然。

在黑板上写出学生的猜想,把问题交还给学生解决,满足学生求知欲望,初步体验成功的喜悦。

三、探究同种物质质量与体积的关系

四、科学探究:同种物质质量与体积的关系

探究实验(一)

设计实验

进行实验

分析数据归纳得到结论

1分钟

10分钟

3分钟

探究同种物质质量与体积的关系:让学生感受体积相同的不同物质的质量是不同的,学生探索质量和体积之间的关系,从现象中寻找规律,得出结论。 学生通过小组实验测量不同体积(圆柱体)铁块的质量,记录数据、绘制表格,分析质量与对应体积比值的特征。

设疑,激发学生进行探索的热情。

学生分工合作设计并进行探究实验。

学生讨论得出相应的结论。 做好引导,培养学生发现问题、解决问题的能力,使学生利用已掌握的知识去探究、分析所遇到的问题,从现象中观察、掌握科学。

教师注意指导学生的小组实验,做好学生实验中的“分享者”,纠正学生操作的不足之处,及时解决学生遇到的问题。

同种物质的质量和体积之间会有什么样的关系呢?

指导学生带着问题,设计实验,解决问题。

分组讨论所得出的结论。得出统一的结论。

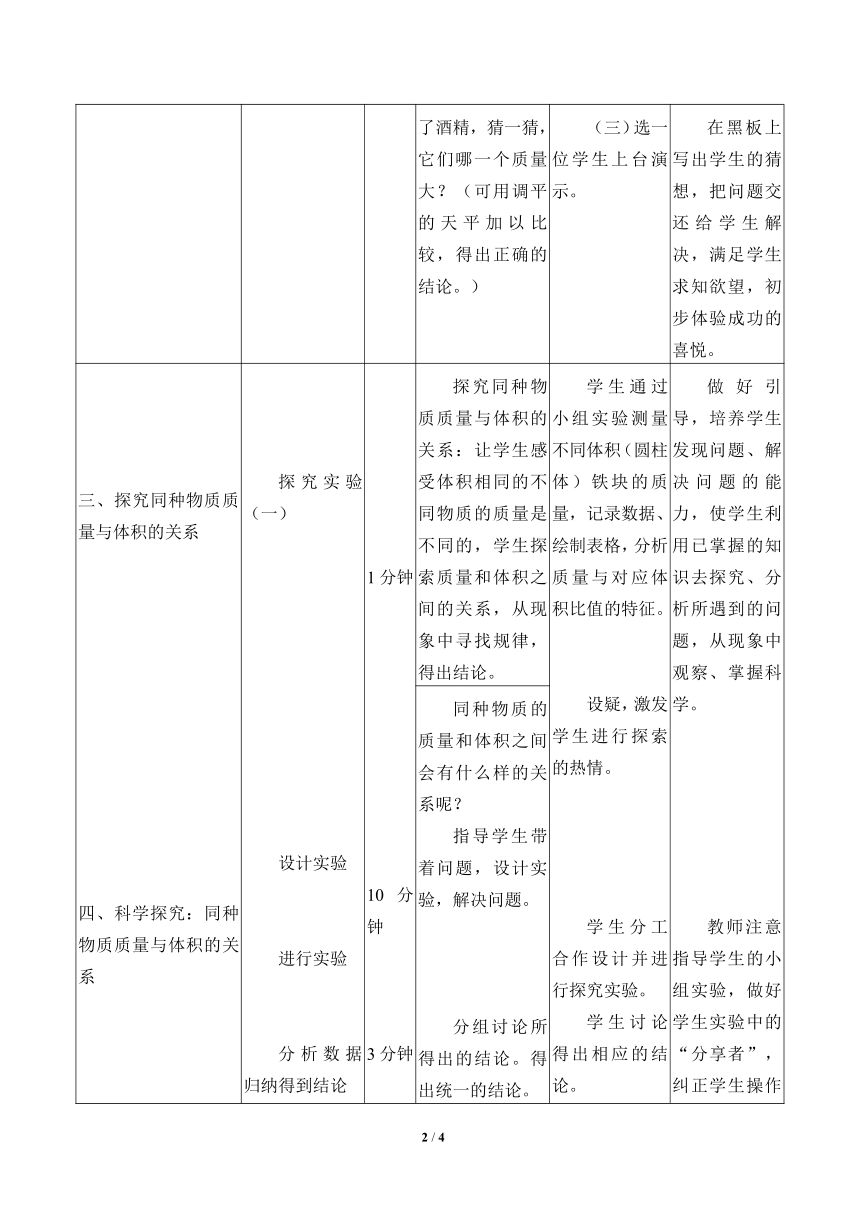

五、学习密度的定义 引导归纳 2分钟 引入密度的定义:某种物质有质量与体积的比值是一个定值,这种比值不变性正是物质本身所具有的特性。 分别计算每个铁块质量与体积的比值,分析其规律。 教师让学生写出的结论,做好“裁判”的角色。

六、认识密度是物质的特性 分析比较 3分钟 不同物质的质量与体积的比值是不同的,即不同的物质的密度是不同的。 学生用铁块做实验,把得出的结论与铝块的结果进行分析对比。 展示部分学生的图表,引导学生分析、对比。

巡回指导学生实验,让学生相互交换实验结果,分析检验结论。

七、密度的定义、公式、单位及一些物质的密度 教师引申 5分钟 单位体积某种物质的质量叫这种物质的密度;公式:ρ=m/v

1g/cm?=1×10 kg/m?

了解一些不同物质的密度。 分析、领会各物理量的意义,对公式进一步熟悉、理解。

推导公式的等量关系。

引导学生学习课本上的三个密度表,记住水的密度,并且会查密度表。 板书密度的概念、公式以及密度的单位和不同单位之间的转化关系。

展示学生的推导过程。

八、密度知识的应用: 理论联系实际,解决简单问题。 5分钟 密度知识的应用:讲述课本例题。要求学生解决部分与生活密切相关的习题。 (一)学习课本例题。

(二)完成“动手动脑学物理”的练习。

(三)应用所学的知识解决简单的问题。叫同学到讲台上向全班同学讲评,把理论应用于实际,解决简单的实际问题,体会成功的喜悦。 定性了解一些物质密度的大小。如金的密度大于铜的密度;冰的密度小于水的密度等等。展示例题,注意讲述计算题中要注意的问题。及时巩固所学习的知识。做好“欣赏者”,与学生一起分享成功的喜悦。

作业布置 巩固新课 5分钟 1.学生小结本节课的内容。

2.作业:课后题目 小结本节课的内容,谈谈自己对本节课的感受。 培养学生的综合能力。

1 / 4

【教学目标】

1.理解密度的物理意义。

2.用密度知识解决简单的实际问题。

【教学重难点】

重点:

(1)理解密度的物理意义;

(2)用密度知识解决简单的实际问题。

难点:

(1)通过实验探究活动,找出同种物质质量与体积成正比的关系;

(2)学习以同种物质的质量与体积的比值不变性(物质的本质特征)来定义密度概念的科学思维方法。

【教学过程】

教学内容 教学环节 活动时间(大约) 教学活动 设计意图

教师活动 学生活动

一、复习体积、质量的单位换算及天平的使用方法 提问复习 1分钟 1cm?= dm?= m?

5kg= g

在使用天平时应注意什么问题? 学习完成有关的练习,提问个别回答或全体回答 本节课要利用天平来测量物体的质量,所以复习这部分的内容为新课的展开做好铺垫。

二、认识相同体积的不同物质质量不同 导入新课 2分钟 演示:有两个相同的矿泉水瓶,它们一个盛满水,一个盛满了酒精,猜一猜,它们哪一个质量大?(可用调平的天平加以比较,得出正确的结论。) (一)让学生猜想。

(二)调动学生的积极性。

(三)选一位学生上台演示。 从身边的事例出发,让学生觉得亲切自然。

在黑板上写出学生的猜想,把问题交还给学生解决,满足学生求知欲望,初步体验成功的喜悦。

三、探究同种物质质量与体积的关系

四、科学探究:同种物质质量与体积的关系

探究实验(一)

设计实验

进行实验

分析数据归纳得到结论

1分钟

10分钟

3分钟

探究同种物质质量与体积的关系:让学生感受体积相同的不同物质的质量是不同的,学生探索质量和体积之间的关系,从现象中寻找规律,得出结论。 学生通过小组实验测量不同体积(圆柱体)铁块的质量,记录数据、绘制表格,分析质量与对应体积比值的特征。

设疑,激发学生进行探索的热情。

学生分工合作设计并进行探究实验。

学生讨论得出相应的结论。 做好引导,培养学生发现问题、解决问题的能力,使学生利用已掌握的知识去探究、分析所遇到的问题,从现象中观察、掌握科学。

教师注意指导学生的小组实验,做好学生实验中的“分享者”,纠正学生操作的不足之处,及时解决学生遇到的问题。

同种物质的质量和体积之间会有什么样的关系呢?

指导学生带着问题,设计实验,解决问题。

分组讨论所得出的结论。得出统一的结论。

五、学习密度的定义 引导归纳 2分钟 引入密度的定义:某种物质有质量与体积的比值是一个定值,这种比值不变性正是物质本身所具有的特性。 分别计算每个铁块质量与体积的比值,分析其规律。 教师让学生写出的结论,做好“裁判”的角色。

六、认识密度是物质的特性 分析比较 3分钟 不同物质的质量与体积的比值是不同的,即不同的物质的密度是不同的。 学生用铁块做实验,把得出的结论与铝块的结果进行分析对比。 展示部分学生的图表,引导学生分析、对比。

巡回指导学生实验,让学生相互交换实验结果,分析检验结论。

七、密度的定义、公式、单位及一些物质的密度 教师引申 5分钟 单位体积某种物质的质量叫这种物质的密度;公式:ρ=m/v

1g/cm?=1×10 kg/m?

了解一些不同物质的密度。 分析、领会各物理量的意义,对公式进一步熟悉、理解。

推导公式的等量关系。

引导学生学习课本上的三个密度表,记住水的密度,并且会查密度表。 板书密度的概念、公式以及密度的单位和不同单位之间的转化关系。

展示学生的推导过程。

八、密度知识的应用: 理论联系实际,解决简单问题。 5分钟 密度知识的应用:讲述课本例题。要求学生解决部分与生活密切相关的习题。 (一)学习课本例题。

(二)完成“动手动脑学物理”的练习。

(三)应用所学的知识解决简单的问题。叫同学到讲台上向全班同学讲评,把理论应用于实际,解决简单的实际问题,体会成功的喜悦。 定性了解一些物质密度的大小。如金的密度大于铜的密度;冰的密度小于水的密度等等。展示例题,注意讲述计算题中要注意的问题。及时巩固所学习的知识。做好“欣赏者”,与学生一起分享成功的喜悦。

作业布置 巩固新课 5分钟 1.学生小结本节课的内容。

2.作业:课后题目 小结本节课的内容,谈谈自己对本节课的感受。 培养学生的综合能力。

1 / 4