上海市甘泉高中2019-2020学年物理沪科版选修3-5:4.2原子核的衰变 跟踪训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 上海市甘泉高中2019-2020学年物理沪科版选修3-5:4.2原子核的衰变 跟踪训练(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 112.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-17 19:29:25 | ||

图片预览

文档简介

4.2原子核的衰变

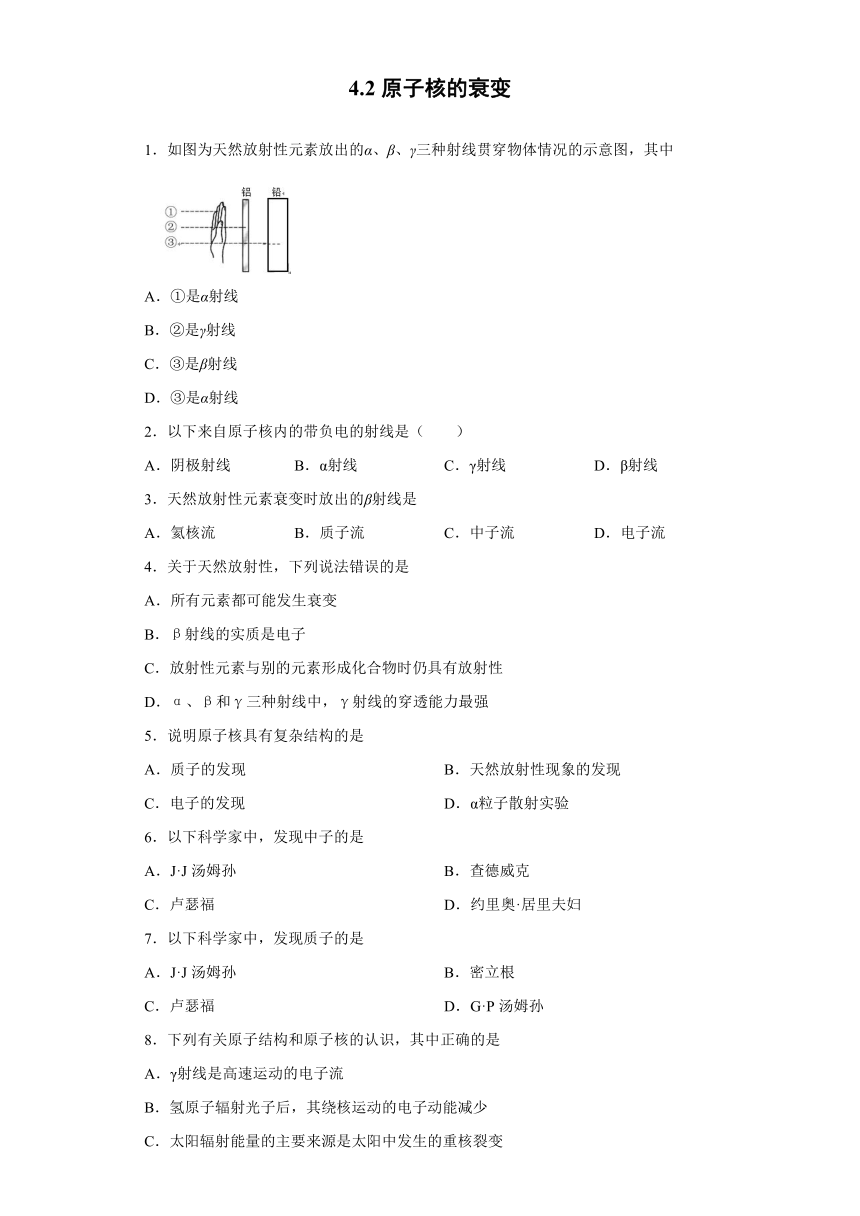

1.如图为天然放射性元素放出的α、β、γ三种射线贯穿物体情况的示意图,其中

A.①是α射线

B.②是γ射线

C.③是β射线

D.③是α射线

2.以下来自原子核内的带负电的射线是( )

A.阴极射线 B.α射线 C.γ射线 D.β射线

3.天然放射性元素衰变时放出的β射线是

A.氦核流 B.质子流 C.中子流 D.电子流

4.关于天然放射性,下列说法错误的是

A.所有元素都可能发生衰变

B.β射线的实质是电子

C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性

D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强

5.说明原子核具有复杂结构的是

A.质子的发现 B.天然放射性现象的发现

C.电子的发现 D.α粒子散射实验

6.以下科学家中,发现中子的是

A.J·J汤姆孙 B.查德威克

C.卢瑟福 D.约里奥·居里夫妇

7.以下科学家中,发现质子的是

A.J·J汤姆孙 B.密立根

C.卢瑟福 D.G·P汤姆孙

8.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是

A.γ射线是高速运动的电子流

B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能减少

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变

D.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下25克

9.已知氡222的半衰期为3.8天.那么4g的放射性物质氡222经过7.6天,还剩下没有发生衰变的质量为

A.2g B.1g C.0.5g D.0g

10.关于近代物理学,下列说法正确的是

A.核反应方程+X中的X表示电子

B.ɑ粒子散射实验的结果表明原子核由质子和中子构成

C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变长

D.一个氢原子从n=4的激发态跃迁时,最多能辐射6种不同频率的光子

11.某放射性原子核A经过一系列α衰变和β衰变后变为原子核B.若B核内质量数比A核内少8个,中子数比A核少7个.则发生了___次α衰变和____次β衰变.若核发生α衰变的半衰期为半年,则经过________年有的核发生了衰变.

12.钍232经过6次α衰变和4次β衰变后变成一种稳定的元素,这种元素的原子量为_________,核电荷数为__________.

13.贝克勒尔发现天然放射现象,揭开了人类研究原子核结构的序幕.如图中P未放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场中分成A、B、C三束.

(1)构成A射线的是_____________;构成B射线的是_____________;构成C射线的是_____________;

(2)三种射线中,穿透能力最强,经常用来对金属探伤的射线是_____________;电离作用最强的射线是_____________.(填:A、B或C)

14.两种质量相等,半衰期分别为T1和T2的放射性元素A、B,经过t=T1·T2时间后,这两种元素的剩余质量之比为多少?

15.一个静止的铀核23290U(原子质量为232.0372u)放出一个α粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核 22890 Th(原子质量为228.0287u).(已知原子质量单位1u=1.67×10﹣27kg,1u相当于931.5MeV的能量)

(1)写出铀核的衰变反应方程;

(2)求该衰变反应中释放出的核能为多少MeV。

参考答案

1.A

【解析】

【详解】

三种射线中,α射线的穿透本领很弱,用一张薄纸就能挡住;β射线贯穿本领较强,可以穿透几厘米的铝板;γ射线贯穿本领最强,能穿透几厘米的铅板。结合图可知:①是α射线,②是β射线,③是γ射线,故选A

2.D

【解析】

【详解】

天然放射现象中的α、β、γ射线都是来自放射性元素的原子核,α射线带正电,β射线带负电,γ射线不带电;阴极射线是从低压气体放电管阴极发出的电子在电场加速下形成的电子流,故选项D正确,A、B、C错误;

故选选项D。

3.D

【解析】

【详解】

天然放射性元素衰变时放出的β射线是电子流,故选D.

4.A

【解析】

【详解】

有些原子核不稳定,可以自发地衰变,但不是所有元素都可能发生衰变,故A错误;β射线是原子核的中子转变为质子时释放出来的电子,故B正确;放射性元素的放射性与核外电子无关,故放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性,故C正确;α、β和γ三种射线,γ射线的穿透力最强,电离能力最弱,故D正确;此题选则错误的选项,故选A。

5.B

【解析】

【详解】

贝克勒尔发现的天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,卢瑟福进行α粒子散射实验提出的一种原子结构模型.

6.B

【解析】

【详解】

1932年,英国物理学家查德威克才在卡文迪许实验室里发现了中子。

7.C

【解析】

【详解】

J·J汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷,最终发现了电子,故A错误;美国物理学家密立根测出电荷量e的数值,故B错误;1919年卢瑟福用α粒子撞击核发现了质子,故C正确;G·P汤姆孙利用电子束在晶体中的衍射实验,证实了电子的波动性,故D错误。

8.D

【解析】

【详解】

γ射线是高速运动的光子流,不是电子,故A错误;氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,速度增大,动能增大,故B错误;太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变,故C错误;的半衰期是5天,经过10天,即经过2个半衰期,未衰变的质量,故D正确。

9.B

【解析】

【详解】

根据衰变的半衰期公式,其中,n为半衰期的个数,,联立可得:;故选B.

10.A

【解析】

【详解】

A、核反应方程,X的质量数为,电荷数,可知X表示电子,故A正确;

B、卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,不能说明原子是由质子与中子组成的,故B错误;

C、放射性元素的半衰期不受到环境的变化而变化,与温度无关,故C错误;

D、一个氢原子从n=4的激发态跃迁时,最多能辐射种不同频率的光子,故D错误;

说法正确的是选A。

11.2 3 1

【解析】

【分析】

【详解】

设原子核A变为原子核B需要经过x次α衰变和y次β衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:4x=8,2x-y=1,所以解得:x=2,y=3;若核发生α衰变的半衰期为半年,则 解得t=1年.

12.208; 82;

【解析】

设衰变后的元素为M,质量数为y,核电荷数为x,衰变方程为:.质量数:232=y+6×4,得y=208;核电荷数:90=x+2×6-4,得x=82

13.电子(或β粒子) γ光子 氦核(或α粒子) B C

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1][2][3]A偏向正极板,可知A带负电,则构成A射线的是电子(或β粒子);B不偏转,则构成B射线的是γ光子;C向负极偏转,则构成C射线的是氦核(或α粒子);

(2)[4][5]三种射线中,穿透能力最强,经常用来对金属探伤的射线是γ光子,即B;电离作用最强的射线是α粒子,即C.

14.

【解析】根据半衰期的定义,经过时间后剩下的放射性元素的质量相同,则,

故.

15.(1) 23290U→22890 Th+24He (2) 5.50 MeV

【解析】(1)由质量数与核电荷数守恒可知,核衰变反应方程为

(2)该核衰变反应中质量亏损为: ,

根据爱因斯坦质能方程得,释放出的核能;

1.如图为天然放射性元素放出的α、β、γ三种射线贯穿物体情况的示意图,其中

A.①是α射线

B.②是γ射线

C.③是β射线

D.③是α射线

2.以下来自原子核内的带负电的射线是( )

A.阴极射线 B.α射线 C.γ射线 D.β射线

3.天然放射性元素衰变时放出的β射线是

A.氦核流 B.质子流 C.中子流 D.电子流

4.关于天然放射性,下列说法错误的是

A.所有元素都可能发生衰变

B.β射线的实质是电子

C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性

D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强

5.说明原子核具有复杂结构的是

A.质子的发现 B.天然放射性现象的发现

C.电子的发现 D.α粒子散射实验

6.以下科学家中,发现中子的是

A.J·J汤姆孙 B.查德威克

C.卢瑟福 D.约里奥·居里夫妇

7.以下科学家中,发现质子的是

A.J·J汤姆孙 B.密立根

C.卢瑟福 D.G·P汤姆孙

8.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是

A.γ射线是高速运动的电子流

B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能减少

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变

D.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下25克

9.已知氡222的半衰期为3.8天.那么4g的放射性物质氡222经过7.6天,还剩下没有发生衰变的质量为

A.2g B.1g C.0.5g D.0g

10.关于近代物理学,下列说法正确的是

A.核反应方程+X中的X表示电子

B.ɑ粒子散射实验的结果表明原子核由质子和中子构成

C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变长

D.一个氢原子从n=4的激发态跃迁时,最多能辐射6种不同频率的光子

11.某放射性原子核A经过一系列α衰变和β衰变后变为原子核B.若B核内质量数比A核内少8个,中子数比A核少7个.则发生了___次α衰变和____次β衰变.若核发生α衰变的半衰期为半年,则经过________年有的核发生了衰变.

12.钍232经过6次α衰变和4次β衰变后变成一种稳定的元素,这种元素的原子量为_________,核电荷数为__________.

13.贝克勒尔发现天然放射现象,揭开了人类研究原子核结构的序幕.如图中P未放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场中分成A、B、C三束.

(1)构成A射线的是_____________;构成B射线的是_____________;构成C射线的是_____________;

(2)三种射线中,穿透能力最强,经常用来对金属探伤的射线是_____________;电离作用最强的射线是_____________.(填:A、B或C)

14.两种质量相等,半衰期分别为T1和T2的放射性元素A、B,经过t=T1·T2时间后,这两种元素的剩余质量之比为多少?

15.一个静止的铀核23290U(原子质量为232.0372u)放出一个α粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核 22890 Th(原子质量为228.0287u).(已知原子质量单位1u=1.67×10﹣27kg,1u相当于931.5MeV的能量)

(1)写出铀核的衰变反应方程;

(2)求该衰变反应中释放出的核能为多少MeV。

参考答案

1.A

【解析】

【详解】

三种射线中,α射线的穿透本领很弱,用一张薄纸就能挡住;β射线贯穿本领较强,可以穿透几厘米的铝板;γ射线贯穿本领最强,能穿透几厘米的铅板。结合图可知:①是α射线,②是β射线,③是γ射线,故选A

2.D

【解析】

【详解】

天然放射现象中的α、β、γ射线都是来自放射性元素的原子核,α射线带正电,β射线带负电,γ射线不带电;阴极射线是从低压气体放电管阴极发出的电子在电场加速下形成的电子流,故选项D正确,A、B、C错误;

故选选项D。

3.D

【解析】

【详解】

天然放射性元素衰变时放出的β射线是电子流,故选D.

4.A

【解析】

【详解】

有些原子核不稳定,可以自发地衰变,但不是所有元素都可能发生衰变,故A错误;β射线是原子核的中子转变为质子时释放出来的电子,故B正确;放射性元素的放射性与核外电子无关,故放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性,故C正确;α、β和γ三种射线,γ射线的穿透力最强,电离能力最弱,故D正确;此题选则错误的选项,故选A。

5.B

【解析】

【详解】

贝克勒尔发现的天然放射现象说明原子核具有复杂的结构,卢瑟福进行α粒子散射实验提出的一种原子结构模型.

6.B

【解析】

【详解】

1932年,英国物理学家查德威克才在卡文迪许实验室里发现了中子。

7.C

【解析】

【详解】

J·J汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷,最终发现了电子,故A错误;美国物理学家密立根测出电荷量e的数值,故B错误;1919年卢瑟福用α粒子撞击核发现了质子,故C正确;G·P汤姆孙利用电子束在晶体中的衍射实验,证实了电子的波动性,故D错误。

8.D

【解析】

【详解】

γ射线是高速运动的光子流,不是电子,故A错误;氢原子辐射出一个光子后,从高能级向低能级跃迁,轨道半径减小,能级减小,速度增大,动能增大,故B错误;太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变,故C错误;的半衰期是5天,经过10天,即经过2个半衰期,未衰变的质量,故D正确。

9.B

【解析】

【详解】

根据衰变的半衰期公式,其中,n为半衰期的个数,,联立可得:;故选B.

10.A

【解析】

【详解】

A、核反应方程,X的质量数为,电荷数,可知X表示电子,故A正确;

B、卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,不能说明原子是由质子与中子组成的,故B错误;

C、放射性元素的半衰期不受到环境的变化而变化,与温度无关,故C错误;

D、一个氢原子从n=4的激发态跃迁时,最多能辐射种不同频率的光子,故D错误;

说法正确的是选A。

11.2 3 1

【解析】

【分析】

【详解】

设原子核A变为原子核B需要经过x次α衰变和y次β衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:4x=8,2x-y=1,所以解得:x=2,y=3;若核发生α衰变的半衰期为半年,则 解得t=1年.

12.208; 82;

【解析】

设衰变后的元素为M,质量数为y,核电荷数为x,衰变方程为:.质量数:232=y+6×4,得y=208;核电荷数:90=x+2×6-4,得x=82

13.电子(或β粒子) γ光子 氦核(或α粒子) B C

【解析】

【分析】

【详解】

(1)[1][2][3]A偏向正极板,可知A带负电,则构成A射线的是电子(或β粒子);B不偏转,则构成B射线的是γ光子;C向负极偏转,则构成C射线的是氦核(或α粒子);

(2)[4][5]三种射线中,穿透能力最强,经常用来对金属探伤的射线是γ光子,即B;电离作用最强的射线是α粒子,即C.

14.

【解析】根据半衰期的定义,经过时间后剩下的放射性元素的质量相同,则,

故.

15.(1) 23290U→22890 Th+24He (2) 5.50 MeV

【解析】(1)由质量数与核电荷数守恒可知,核衰变反应方程为

(2)该核衰变反应中质量亏损为: ,

根据爱因斯坦质能方程得,释放出的核能;

同课章节目录