江门市艺华高中2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:2.4光的波粒二象性 质量检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 江门市艺华高中2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:2.4光的波粒二象性 质量检测(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 114.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.4光的波粒二象性

1.对光的认识,下列说法错误的是( )

A.个别光子的行为表现出粒子性,大量光子的行为表现出波动性

B.光的波动是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的

C.光表现出波动性时,就不具有粒子性了;光表现出粒子性时,就不再具有波动性了

D.光的波动二象性应理解为:在某种场合下光的波动性表现得明显,在另外的某种场合下,光的粒子性表现得明显

2.光能够发生干涉和衍射现象,说明

A.光具有波动性 B.光具有粒子性

C.光具有波粒二象性 D.光沿直线传播

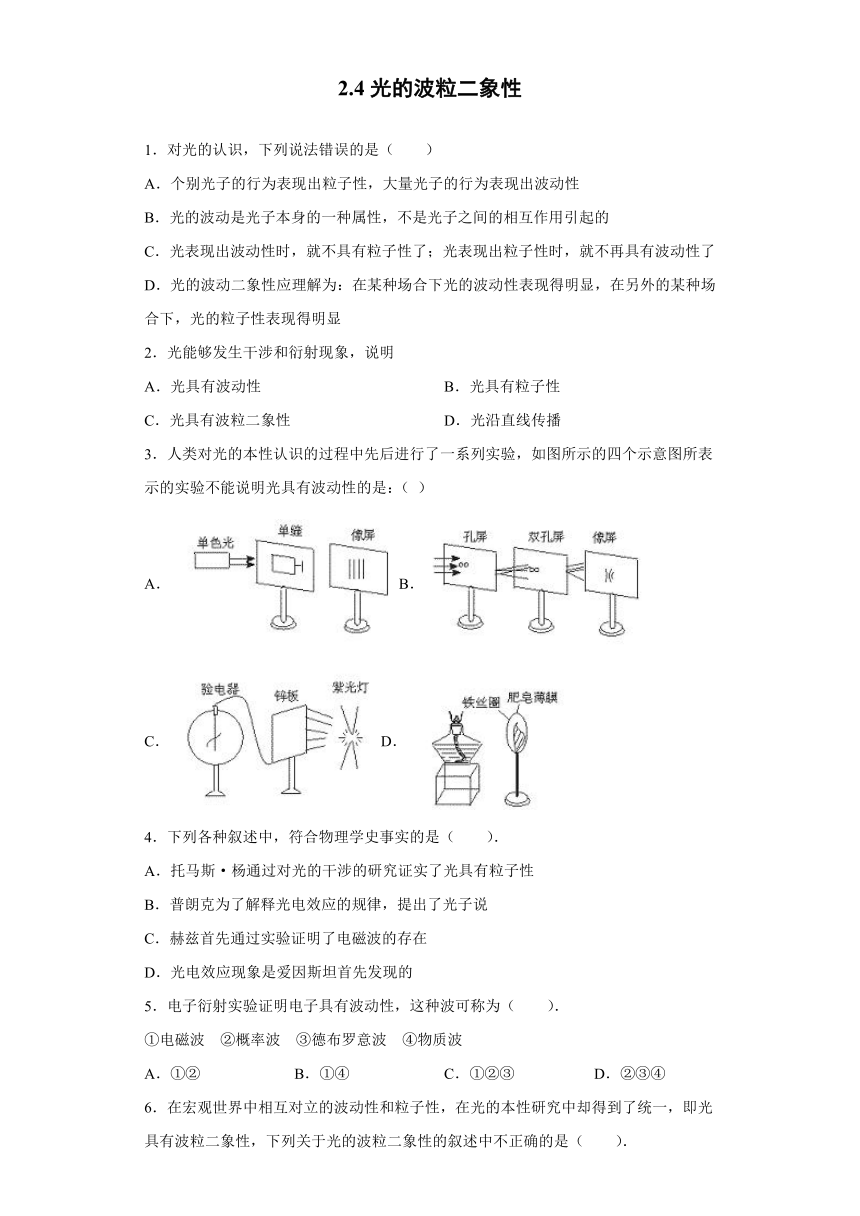

3.人类对光的本性认识的过程中先后进行了一系列实验,如图所示的四个示意图所表示的实验不能说明光具有波动性的是:( )

A.B.

C.D.

4.下列各种叙述中,符合物理学史事实的是( ).

A.托马斯·杨通过对光的干涉的研究证实了光具有粒子性

B.普朗克为了解释光电效应的规律,提出了光子说

C.赫兹首先通过实验证明了电磁波的存在

D.光电效应现象是爱因斯坦首先发现的

5.电子衍射实验证明电子具有波动性,这种波可称为( ).

①电磁波 ②概率波 ③德布罗意波 ④物质波

A.①② B.①④ C.①②③ D.②③④

6.在宏观世界中相互对立的波动性和粒子性,在光的本性研究中却得到了统一,即光具有波粒二象性,下列关于光的波粒二象性的叙述中不正确的是( ).

A.大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性

B.光在传播时表现出波动性,而在跟物质作用时表现出粒子性

C.频率大的光较频率小的光的粒子性强,但波动性弱

D.频率大的光较频率小的光的粒子性及波动性都强

7.在“双缝干涉”实验中,在光屏处放上照相底片,减弱光的强度,使光子只能一个一个地通过狭缝.实验结果表明:如果曝光时间不太长,底片上只能出现一些不规则的点迹;如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹.对该实验现象的解释正确的是( ).

A.曝光时间不长时,到达光屏的光能太少,条纹看不清楚,故出现不规则的点迹

B.单个光子的行为表现出粒子性,没有确定的轨道,故出现不规则的点迹

C.大量光子的行为表现出粒子性,所以会出现规则的干涉条纹

D.干涉条纹中亮条纹处表示有光子到达,暗条纹处表示没有光子到达

8.物理学家做了一个有趣的实验:在光屏处放上照相用的底片.若减弱光的强度,使光子只能一个一个地通过狭缝.实验结果表明,如果曝光时间不太长,底片只能出现一些不规则的点子;如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹,对这个实验结果有下列认识,其中正确的是( )

A.曝光时间不长时,底片上只能出现不规则的点子,表现出光的波动性

B.单个光子通过双缝后的落点可以预测

C.只有大量光子的行为才能表现出光的粒子性

D.干涉条纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地方

9.在验证光的波粒二象性实验中,下列说法正确的是( )

A.使光子一个一个地通过狭缝,如果时间足够长,底片上将出现衍射条纹

B.单个光子通过狭缝后,底片上会出现完整的衍射图样

C.光的波动性是大量光子运动规律

D.光子通过狭缝的路线是直线

10.对光的行为,下列说法正确的是( )

A.单个光子的行为表现为粒子性,大量光子的行为表现为波动性

B.光的波动性是光的一种特性,不是光子之间的相互作用引起的

C.光表现出波动性时,就不具有粒子性了,光表现出粒子性时,就不具有波动性了

D.光的波粒二象性应理解为:在某种场合下光的波动性显著,在另外某种场合下,光的粒子性显著

11.光的________和________现象证明光有波动性,________________提出光是一种电磁波.

12.从人类第一次使用光来驱赶黑暗以来,许多研究物理学的巨匠都怀着极大的兴趣去研究光究竟是什么.请你按人类对光的认识和研究进程的先后就下列选项进行排序______________(用字母排).

A.爱因斯坦提出光子说 B.托马斯·杨在实验中成功地观察到光的干涉现象

C.牛顿提出光的粒子说,而惠更斯提出光的波动说 D.麦克斯韦根据他的电磁理论提出光是电磁波

13.(1)一颗质量为5.0kg的炮弹:以200m/s的速度运动时,它的德布罗意波长多大?

若要使它的德布罗意波长与波长是400nm的紫光波长相等,则它必须以多大的速度运动?

(2)阴极射线管中电子的速度为2×107m/s,请计算它的德布罗意波波长.

参考答案

1.C

【解析】

A.根据波粒二象性可知个别光子的行为表现出粒子性,大量光子的行为表现出波动性,A正确;

BCD.光的波动性是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的,光的波粒二象性可理解为:在某种场合下光的波动性表现得明显,在另外的某种场合下,光的粒子性表现得明显,但两者不矛盾,不能说光表现出波动性时,就不具有粒子性了;光表现出粒子性时,就不再具有波动性了,BD正确,C错误。本题选错误的。

故选C。

2.A

【解析】

AB.干涉和衍射是波的特有现象。故光的干涉和衍射现象说明光具有波动性,不能说明光的粒子性,A正确,B错误;

C.干涉和衍射现象不能说明光的粒子性,也就不能说明光具有波粒二象性,C错误;

D.光能够发生干涉和衍射现象,能说明光可能不沿直线传播,D错误。

故选A。

3.C

【解析】

光的衍射、干涉都能说明光具有波动性,光电效应只能证明光具有粒子性,C错;

4.C

【解析】

A.托马斯·杨通过对光的干涉的研究证实了光具有波动性。故A不符合题意。

B.为了解释光电效应实验现象爱因斯坦提出了光子说。故B不符合题意。

C.赫兹首先通过实验证明了电磁波的存在。故C符合题意。

D.光电效应是由赫兹首先发现的。故D不符合题意。

故选C。

5.D

【解析】

电子是实物粒子,能发生衍射现象,该实验说明物质波理论是正确的,这种波称为物质波、德布罗意波和概率波。

A.①②。故A不符合题意。

B.①④。故B不符合题意。

C.①②③。故C不符合题意。

D.②③④。故D符合题意。

故选D。

6.D

【解析】

A.光既具有粒子性,又具有波动性,大量的光子波动性比较明显,个别光子粒子性比较明显。故A不符合题意。

B.碰撞时(如光电效应、康普顿效应)、少量光子、频率较高的光子表现为粒子性;传播时、大量光子、频率较低的光子表现为波动性。故B不符合题意。

CD.光的波动性与粒子性是光子本身的一种属性,在光的波粒二象性中,频率越大的光,光子的能量越大,粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著,故C不符合题意,D符合题意。

故选D。

7.B

【解析】

A.曝光时间不长时,光子较少,少量的光子表现为粒子性,并且单个光子通过双缝后的落点无法预测,会出现不规则的点迹。故A错误。

B.单个光子的行为表现出粒子性,没有确定的轨道,故出现不规则的点迹。故B正确。

C.大量光子的行为表现出波动性,所以会出现规则的干涉条纹。故C错误。

D.光子到达的多的区域表现为亮条纹,而光子到达的少的区域表现为暗条纹。故D错误。

故选B。

8.D

【解析】

A.曝光时间不太长时,底片上只能出现一些不规则的点子,表现出单个光子的粒子性,故A项错误.

B.光子的粒子性指的是微观实物粒子的粒子性,故单个光子通过双缝后的落点无法预测,故B项错误.

C.题目中说:如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹.说明大量光子表现为波动性,故C项错误.

D.光子到达的多的区域表现为亮条纹,而光子到达的少的区域表现为暗条纹,故D项正确.

9.AC

【解析】

AC.个别或少数光子表现出光的粒子性,大量光子表现出光的波动性.使光子一个一个地通过狭缝,如果时间足够长,通过狭缝的光子数足够多,粒子的分布遵从波动规律,底片上将会显示出衍射图样.故AC两项正确.

BD.单个光子通过狭缝后,路径是随机的,底片上不会出现完整的衍射图样.故BD两项错误.

10.ABD

【解析】

试题分析:光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性.

解:A、大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性.故A正确;

B、波粒二象性是光的根本属性,与光子之间的相互作用无关,故B正确;

C、光具有波粒二象性即光既具有波动性又有粒子性.故C错误;

D、光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性,故D正确;

故选ABD.

【点评】宏观世界里找不到既有粒子性又有波动性的物质,同时波长长的可以体现波动性,波长短可以体现粒子性.

11.干涉 衍射 麦克斯韦

【解析】

[1][2]光的干涉和衍射现象证明光有波动性;

[3]麦克斯韦提出光是一种电磁波。

12.CBDA

【解析】

人类对光的认识过程是:牛顿提出光的粒子说,而惠更斯提出光的波动说,托马斯?扬在实验中成功地观察到光的干涉现象,干涉现象是波特有的特点,故双缝干涉实验显示了光具有波动性;接着麦克斯韦根据他的电磁理论提出光是电磁波,麦克斯韦预言了光是一种电磁波,而赫兹用实验证实了电磁波的存在;其次伦琴发现X射线;最后爱因斯坦提出光子说,更多的具有量子性,是指单个的光子表现粒子性,而大量的光子表现为波动性。所以顺序为CBDA。

13.(1) 6.63×10-37m ;v=h/λm=3.3×10-28 (2)

【解析】

(1)由公式可知子弹的德布罗意波的波长为:;

根据代入数据可得;

(2)根据公式可得;

1.对光的认识,下列说法错误的是( )

A.个别光子的行为表现出粒子性,大量光子的行为表现出波动性

B.光的波动是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的

C.光表现出波动性时,就不具有粒子性了;光表现出粒子性时,就不再具有波动性了

D.光的波动二象性应理解为:在某种场合下光的波动性表现得明显,在另外的某种场合下,光的粒子性表现得明显

2.光能够发生干涉和衍射现象,说明

A.光具有波动性 B.光具有粒子性

C.光具有波粒二象性 D.光沿直线传播

3.人类对光的本性认识的过程中先后进行了一系列实验,如图所示的四个示意图所表示的实验不能说明光具有波动性的是:( )

A.B.

C.D.

4.下列各种叙述中,符合物理学史事实的是( ).

A.托马斯·杨通过对光的干涉的研究证实了光具有粒子性

B.普朗克为了解释光电效应的规律,提出了光子说

C.赫兹首先通过实验证明了电磁波的存在

D.光电效应现象是爱因斯坦首先发现的

5.电子衍射实验证明电子具有波动性,这种波可称为( ).

①电磁波 ②概率波 ③德布罗意波 ④物质波

A.①② B.①④ C.①②③ D.②③④

6.在宏观世界中相互对立的波动性和粒子性,在光的本性研究中却得到了统一,即光具有波粒二象性,下列关于光的波粒二象性的叙述中不正确的是( ).

A.大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性

B.光在传播时表现出波动性,而在跟物质作用时表现出粒子性

C.频率大的光较频率小的光的粒子性强,但波动性弱

D.频率大的光较频率小的光的粒子性及波动性都强

7.在“双缝干涉”实验中,在光屏处放上照相底片,减弱光的强度,使光子只能一个一个地通过狭缝.实验结果表明:如果曝光时间不太长,底片上只能出现一些不规则的点迹;如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹.对该实验现象的解释正确的是( ).

A.曝光时间不长时,到达光屏的光能太少,条纹看不清楚,故出现不规则的点迹

B.单个光子的行为表现出粒子性,没有确定的轨道,故出现不规则的点迹

C.大量光子的行为表现出粒子性,所以会出现规则的干涉条纹

D.干涉条纹中亮条纹处表示有光子到达,暗条纹处表示没有光子到达

8.物理学家做了一个有趣的实验:在光屏处放上照相用的底片.若减弱光的强度,使光子只能一个一个地通过狭缝.实验结果表明,如果曝光时间不太长,底片只能出现一些不规则的点子;如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹,对这个实验结果有下列认识,其中正确的是( )

A.曝光时间不长时,底片上只能出现不规则的点子,表现出光的波动性

B.单个光子通过双缝后的落点可以预测

C.只有大量光子的行为才能表现出光的粒子性

D.干涉条纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地方

9.在验证光的波粒二象性实验中,下列说法正确的是( )

A.使光子一个一个地通过狭缝,如果时间足够长,底片上将出现衍射条纹

B.单个光子通过狭缝后,底片上会出现完整的衍射图样

C.光的波动性是大量光子运动规律

D.光子通过狭缝的路线是直线

10.对光的行为,下列说法正确的是( )

A.单个光子的行为表现为粒子性,大量光子的行为表现为波动性

B.光的波动性是光的一种特性,不是光子之间的相互作用引起的

C.光表现出波动性时,就不具有粒子性了,光表现出粒子性时,就不具有波动性了

D.光的波粒二象性应理解为:在某种场合下光的波动性显著,在另外某种场合下,光的粒子性显著

11.光的________和________现象证明光有波动性,________________提出光是一种电磁波.

12.从人类第一次使用光来驱赶黑暗以来,许多研究物理学的巨匠都怀着极大的兴趣去研究光究竟是什么.请你按人类对光的认识和研究进程的先后就下列选项进行排序______________(用字母排).

A.爱因斯坦提出光子说 B.托马斯·杨在实验中成功地观察到光的干涉现象

C.牛顿提出光的粒子说,而惠更斯提出光的波动说 D.麦克斯韦根据他的电磁理论提出光是电磁波

13.(1)一颗质量为5.0kg的炮弹:以200m/s的速度运动时,它的德布罗意波长多大?

若要使它的德布罗意波长与波长是400nm的紫光波长相等,则它必须以多大的速度运动?

(2)阴极射线管中电子的速度为2×107m/s,请计算它的德布罗意波波长.

参考答案

1.C

【解析】

A.根据波粒二象性可知个别光子的行为表现出粒子性,大量光子的行为表现出波动性,A正确;

BCD.光的波动性是光子本身的一种属性,不是光子之间的相互作用引起的,光的波粒二象性可理解为:在某种场合下光的波动性表现得明显,在另外的某种场合下,光的粒子性表现得明显,但两者不矛盾,不能说光表现出波动性时,就不具有粒子性了;光表现出粒子性时,就不再具有波动性了,BD正确,C错误。本题选错误的。

故选C。

2.A

【解析】

AB.干涉和衍射是波的特有现象。故光的干涉和衍射现象说明光具有波动性,不能说明光的粒子性,A正确,B错误;

C.干涉和衍射现象不能说明光的粒子性,也就不能说明光具有波粒二象性,C错误;

D.光能够发生干涉和衍射现象,能说明光可能不沿直线传播,D错误。

故选A。

3.C

【解析】

光的衍射、干涉都能说明光具有波动性,光电效应只能证明光具有粒子性,C错;

4.C

【解析】

A.托马斯·杨通过对光的干涉的研究证实了光具有波动性。故A不符合题意。

B.为了解释光电效应实验现象爱因斯坦提出了光子说。故B不符合题意。

C.赫兹首先通过实验证明了电磁波的存在。故C符合题意。

D.光电效应是由赫兹首先发现的。故D不符合题意。

故选C。

5.D

【解析】

电子是实物粒子,能发生衍射现象,该实验说明物质波理论是正确的,这种波称为物质波、德布罗意波和概率波。

A.①②。故A不符合题意。

B.①④。故B不符合题意。

C.①②③。故C不符合题意。

D.②③④。故D符合题意。

故选D。

6.D

【解析】

A.光既具有粒子性,又具有波动性,大量的光子波动性比较明显,个别光子粒子性比较明显。故A不符合题意。

B.碰撞时(如光电效应、康普顿效应)、少量光子、频率较高的光子表现为粒子性;传播时、大量光子、频率较低的光子表现为波动性。故B不符合题意。

CD.光的波动性与粒子性是光子本身的一种属性,在光的波粒二象性中,频率越大的光,光子的能量越大,粒子性越显著,频率越小的光其波动性越显著,故C不符合题意,D符合题意。

故选D。

7.B

【解析】

A.曝光时间不长时,光子较少,少量的光子表现为粒子性,并且单个光子通过双缝后的落点无法预测,会出现不规则的点迹。故A错误。

B.单个光子的行为表现出粒子性,没有确定的轨道,故出现不规则的点迹。故B正确。

C.大量光子的行为表现出波动性,所以会出现规则的干涉条纹。故C错误。

D.光子到达的多的区域表现为亮条纹,而光子到达的少的区域表现为暗条纹。故D错误。

故选B。

8.D

【解析】

A.曝光时间不太长时,底片上只能出现一些不规则的点子,表现出单个光子的粒子性,故A项错误.

B.光子的粒子性指的是微观实物粒子的粒子性,故单个光子通过双缝后的落点无法预测,故B项错误.

C.题目中说:如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹.说明大量光子表现为波动性,故C项错误.

D.光子到达的多的区域表现为亮条纹,而光子到达的少的区域表现为暗条纹,故D项正确.

9.AC

【解析】

AC.个别或少数光子表现出光的粒子性,大量光子表现出光的波动性.使光子一个一个地通过狭缝,如果时间足够长,通过狭缝的光子数足够多,粒子的分布遵从波动规律,底片上将会显示出衍射图样.故AC两项正确.

BD.单个光子通过狭缝后,路径是随机的,底片上不会出现完整的衍射图样.故BD两项错误.

10.ABD

【解析】

试题分析:光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性.

解:A、大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性.故A正确;

B、波粒二象性是光的根本属性,与光子之间的相互作用无关,故B正确;

C、光具有波粒二象性即光既具有波动性又有粒子性.故C错误;

D、光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性,故D正确;

故选ABD.

【点评】宏观世界里找不到既有粒子性又有波动性的物质,同时波长长的可以体现波动性,波长短可以体现粒子性.

11.干涉 衍射 麦克斯韦

【解析】

[1][2]光的干涉和衍射现象证明光有波动性;

[3]麦克斯韦提出光是一种电磁波。

12.CBDA

【解析】

人类对光的认识过程是:牛顿提出光的粒子说,而惠更斯提出光的波动说,托马斯?扬在实验中成功地观察到光的干涉现象,干涉现象是波特有的特点,故双缝干涉实验显示了光具有波动性;接着麦克斯韦根据他的电磁理论提出光是电磁波,麦克斯韦预言了光是一种电磁波,而赫兹用实验证实了电磁波的存在;其次伦琴发现X射线;最后爱因斯坦提出光子说,更多的具有量子性,是指单个的光子表现粒子性,而大量的光子表现为波动性。所以顺序为CBDA。

13.(1) 6.63×10-37m ;v=h/λm=3.3×10-28 (2)

【解析】

(1)由公式可知子弹的德布罗意波的波长为:;

根据代入数据可得;

(2)根据公式可得;

同课章节目录