广州市白云中学2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:2.4光的波粒二象性 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 广州市白云中学2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:2.4光的波粒二象性 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 190.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-19 05:41:36 | ||

图片预览

文档简介

2.4光的波粒二象性

1.下列说法中不正确的是( )

A.光波不同于宏观概念中那种连续的波,它是表明大量光子运动规律的一种概率波

B.康普顿效应表明光具有波动性,即光子不仅具有能量还具有动量

C.德布罗意最先提出了物质波,认为实物粒子也具有波动性

D.光电效应现象揭示了光的粒子性

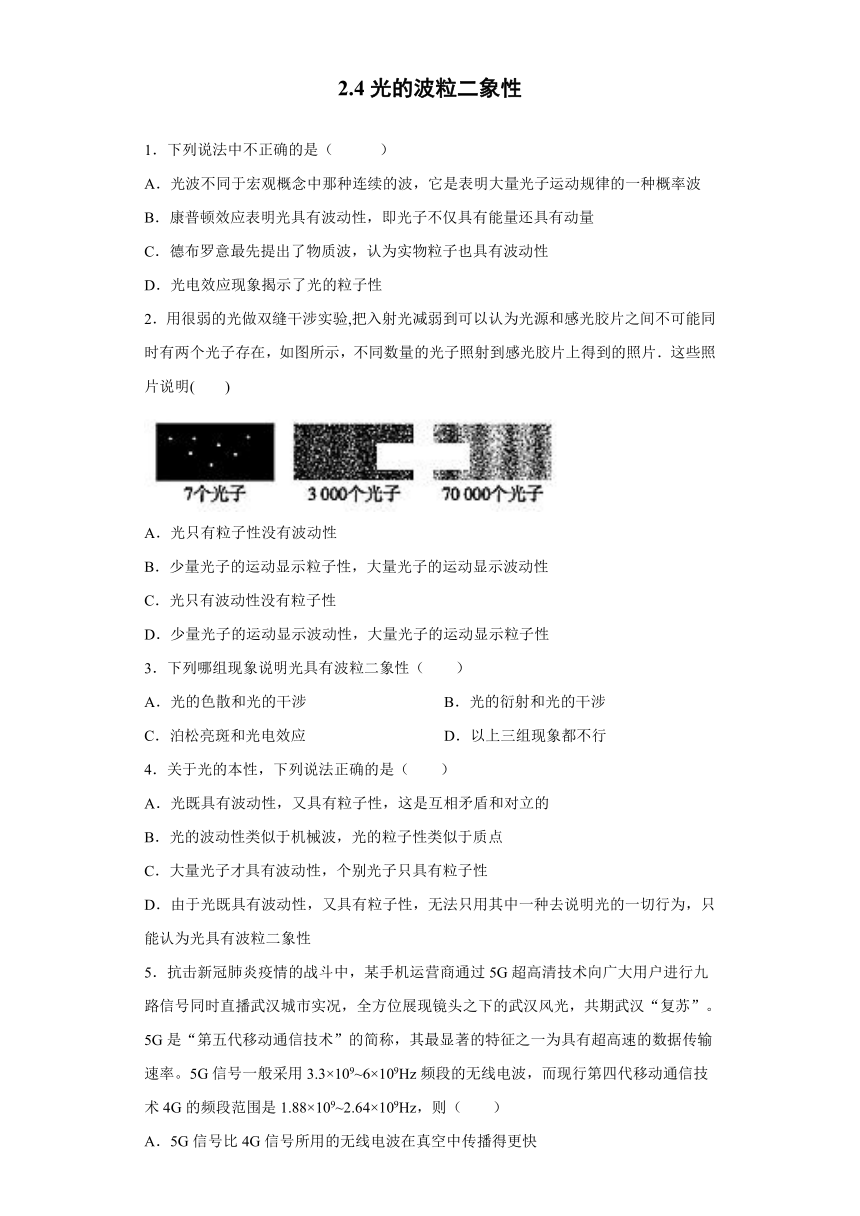

2.用很弱的光做双缝干涉实验,把入射光减弱到可以认为光源和感光胶片之间不可能同时有两个光子存在,如图所示,不同数量的光子照射到感光胶片上得到的照片.这些照片说明( )

A.光只有粒子性没有波动性

B.少量光子的运动显示粒子性,大量光子的运动显示波动性

C.光只有波动性没有粒子性

D.少量光子的运动显示波动性,大量光子的运动显示粒子性

3.下列哪组现象说明光具有波粒二象性( )

A.光的色散和光的干涉 B.光的衍射和光的干涉

C.泊松亮斑和光电效应 D.以上三组现象都不行

4.关于光的本性,下列说法正确的是( )

A.光既具有波动性,又具有粒子性,这是互相矛盾和对立的

B.光的波动性类似于机械波,光的粒子性类似于质点

C.大量光子才具有波动性,个别光子只具有粒子性

D.由于光既具有波动性,又具有粒子性,无法只用其中一种去说明光的一切行为,只能认为光具有波粒二象性

5.抗击新冠肺炎疫情的战斗中,某手机运营商通过5G超高清技术向广大用户进行九路信号同时直播武汉城市实况,全方位展现镜头之下的武汉风光,共期武汉“复苏”。5G是“第五代移动通信技术”的简称,其最显著的特征之一为具有超高速的数据传输速率。5G信号一般采用3.3×109~6×109Hz频段的无线电波,而现行第四代移动通信技术4G的频段范围是1.88×109~2.64×109Hz,则( )

A.5G信号比4G信号所用的无线电波在真空中传播得更快

B.5G信号比4G信号波动性更显著

C.5G信号比4G信号更不容易绕过障碍物,所以5G通信需要搭建更密集的基站

D.无线电波是波长较短的电磁波

6.如图,弧光灯发出的光,经过下列实验后产生了两个重要的实验现象。①经过一狭缝后,在后面的锌板上形成明暗相间的条纹;②与锌板相连的验电器的铝箔张开了一定的角度。则这两个实验现象分别说明( )

A.①和②都说明光有波动性 B.①和②都说明光有粒子性

C.①说明光有粒子性,②说明光有波动性 D.①说明光有波动性,②说明光有粒子性

7.关于电子的运动规律,以下说法正确的是( )

A.电子如果表现出粒子性,则无法用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律

B.电子如果表现出粒子性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律

C.电子如果表现出波动性,则无法用轨迹来描述它们的运动,空间分布的概率遵循波动规律

D.电子如果表现出波动性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律

8.关于光的波粒二象性,下列说法不正确的是( )

A.波粒二象性指光既具有波动性,又具有粒子性

B.能量越大的光波动性越显著

C.光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子

D.光波频率越高,粒子性越明显

9.实物粒子和光都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是( )

A.电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样

B.β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹

C.人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构

10.下列关于实物粒子,光的波粒二象性说法正确的是( )

A.对于同种金属产生光电效应时,照射光的频率越大,逸出的所有光电子的初动能也越大

B.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想

C.光电效应和康普顿效应都为光子具有粒子性提供了有力的证据

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构说明了实物粒子也具有波动性

11.如图所示,图甲、图乙是物理史上两个著名实验的示意图,通过这两个实验人们又对光的本性有了比较全面的认识:

(1)图甲是英国物理学家托马斯·杨做的_________实验的示意图,该实验是光的波动说的有力证据。

(2)图乙是光电效应实验的示意图,该实验是光的_________说的有力证据。

12.用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图A、B、C所示的图像,该实验现象说明:个别光子的行为往往显示出__________,大量光子的行为往往显示出__________ (选填“粒子性”、“波动性”、或“波粒二象性”) 。

13.光具有波粒二象性,光子的能量为,其中频率表征波的特性。在爱因斯坦提出光子说之后,法国物理学家德布罗意提出了光子动量与光波波长的关系为。若某激光管以的功率发射波长的光束。求:

(1)该管在内发射出多少个光子?

(2)若光束全部被某黑体表面吸收,那么该黑体表面所受到的光束对它的作用力为多大?

参考答案

1.B

【解析】

A.光波不同于宏观概念中那种连续的波,它是一份一份的,如果让光通过一个很窄的狭缝,狭缝只能让光子一个一个的通过,打到感光胶片上,则在感光胶片上出现一些随机亮点,长时间曝光会出现明暗相间的条纹,亮纹表明光子到达的概率大,而暗纹表明光子到达的概率小,因此光波是一种概率波,A正确;

B.康普顿效应表明光具有粒子性,即光子不仅具有能量还具有动量,B错误;

C.德布罗意最先提出了物质波,认为实物粒子也具有波动性,后来通过电子的衍射图案证明了该理论的正确性,C正确;

D.光电效应现象揭示了光的粒子性,D正确。

故不正确的选B。

2.B

【解析】

由于光的传播不是连续的而是一份一份的,每一份就是一个光子,所以每次通过狭缝只有一个光子,当一个光子到达某一位置时该位置感光而留下痕迹,由于单个光子表现粒子性,即每一个光子所到达的区域是不确定的,但是大量光子表现出波动性,所以长时间曝光后最终形成了图3中明暗相间的条纹,故该实验说明了光具有波粒二象性,故ACD错误,B正确;故选B.

【点睛】

熟悉了课本的基本知识即可顺利解出此题,故要多读教材,加强对基础知识的积累.

3.C

【解析】

A.光的色散现象,说明太阳光是复色光、光的干涉说明了光的波动性,不能说明粒子性,故A错误;

B.光的衍射、干涉现象只说明了光的波动性,不能说明粒子性,故B错误;

CD.泊松亮斑是由于光的衍射形成的,能说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性,故C正确,D错误。

故选C。

4.D

【解析】

A.光既具有粒子性,又具有波动性,大量的光子波动性比较明显,个别光子粒子性比较明显,故A不符合题意;

B.光是概率波,不同与机械波;光的粒子性也不同与质点;即单个光子即具有粒子性也具有波动性;故B不符合题意;

C.单个光子即具有粒子性也具有波动性,只是大量的光子波动性比较明显,个别光子粒子性比较明显,故C不符合题意;

D.由于光具有波动性,又具有粒子性,即光的波动性与粒子性是光子本身的一种属性,故无法只用其中一种去说明光的一切行为,故光具有波粒二象性,故D符合题意;

5.C

【解析】

本题考察电磁波频率对电磁波性质的影响,以及对电磁波谱的了解。

【详解】

A.真空中电磁波传递速度均为光速,故A错误;

B.频率越高粒子性越强,波动性越弱,故B错误;

C.频率高波长短,不易发生衍射,故C正确;

D.根据电磁波谱,无线电波是波长较长的电磁波,故D错误。

故选C。

6.D

【解析】

现象①是光的干涉现象,该现象说明了光具有波动性。现象②是光电效应现象,该现象说明了光具有粒子性,故ABC错误,D正确。

故选D。

7.C

【解析】

AB. 电子运动对应的物质波是概率波.少量电子表现出粒子性,无法用轨迹描述其运动,也不遵循牛顿运动定律,A、B错误;

CD. 大量电子表现出波动性,无法用轨迹描述其运动,可确定电子在某点附近出现的概率,且概率遵循波动规律,C正确,D错误

8.BC

【解析】

A.光的波粒二象性是指光既具有波动性,又具有粒子性,A正确.

BD.频率越高的光,能量越大,粒子性越显著,频率越低的光波动性越显著,B错误,D正确.

C.光在传播时表现为波动性,而与物质相互作用时表现为粒子性,C错误.

故选BC。

9.ACD

【解析】

A.电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样,说明电子是一种波,故A正确;

B.β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹,可以说明β射线是一种粒子,故B错误;

C.人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构,中子衍射说明中子是一种波,故C正确;

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构,利用了电子束的衍射现象,说明电子束是一种波,故D正确.

10.BCD

【解析】

A.根据光电效应方程知

光电子的频率越大最大初动能越大,但并不是所有光电子的动能越大,故A错误;

B.德布罗意首先提出了物质波的猜想,之后1927年的电子衍射实验证实了他的猜想,故B正确;

C.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性,故C正确;

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构,说明电子可以产生衍射现象,说明具有波动性,故D正确。

故选BCD。

11.双缝干涉 粒子

【解析】

(1)[1]英国物理学家托马斯·杨做的双缝干涉实验,干涉现象说明光具有波动性。

(2)[2]光电效应实验说明光具有粒子性。

12.粒子性 波动性

【解析】

[1][2].少量的光子所能到达的位置不能确定,即每次只照亮一个位置,这表明光是一份一份传播的,说明光具有粒子性,单个光子所到达哪个位置是个概率问题;只有当大量光子却表现出波动性,即光子到达哪个位置是一个概率问题,故此实验表明了光是一种概率波.

13.(1)个(2)

【解析】

(1)没在时间内发射出的光子数为n,光子频率为v,每个光子的能量为,则:

又,则:

将代入上式,解得:个

(2)在时间内激光管发射出的光子全部被黑体表面吸收,光子的末态总动量变为0,根据题中信息可知,个光子的初态总动量为:

根据动量定理可知:

黑体表面对光子的作用力为:

根据牛顿第三定律,光子对黑体表面的作用力为

1.下列说法中不正确的是( )

A.光波不同于宏观概念中那种连续的波,它是表明大量光子运动规律的一种概率波

B.康普顿效应表明光具有波动性,即光子不仅具有能量还具有动量

C.德布罗意最先提出了物质波,认为实物粒子也具有波动性

D.光电效应现象揭示了光的粒子性

2.用很弱的光做双缝干涉实验,把入射光减弱到可以认为光源和感光胶片之间不可能同时有两个光子存在,如图所示,不同数量的光子照射到感光胶片上得到的照片.这些照片说明( )

A.光只有粒子性没有波动性

B.少量光子的运动显示粒子性,大量光子的运动显示波动性

C.光只有波动性没有粒子性

D.少量光子的运动显示波动性,大量光子的运动显示粒子性

3.下列哪组现象说明光具有波粒二象性( )

A.光的色散和光的干涉 B.光的衍射和光的干涉

C.泊松亮斑和光电效应 D.以上三组现象都不行

4.关于光的本性,下列说法正确的是( )

A.光既具有波动性,又具有粒子性,这是互相矛盾和对立的

B.光的波动性类似于机械波,光的粒子性类似于质点

C.大量光子才具有波动性,个别光子只具有粒子性

D.由于光既具有波动性,又具有粒子性,无法只用其中一种去说明光的一切行为,只能认为光具有波粒二象性

5.抗击新冠肺炎疫情的战斗中,某手机运营商通过5G超高清技术向广大用户进行九路信号同时直播武汉城市实况,全方位展现镜头之下的武汉风光,共期武汉“复苏”。5G是“第五代移动通信技术”的简称,其最显著的特征之一为具有超高速的数据传输速率。5G信号一般采用3.3×109~6×109Hz频段的无线电波,而现行第四代移动通信技术4G的频段范围是1.88×109~2.64×109Hz,则( )

A.5G信号比4G信号所用的无线电波在真空中传播得更快

B.5G信号比4G信号波动性更显著

C.5G信号比4G信号更不容易绕过障碍物,所以5G通信需要搭建更密集的基站

D.无线电波是波长较短的电磁波

6.如图,弧光灯发出的光,经过下列实验后产生了两个重要的实验现象。①经过一狭缝后,在后面的锌板上形成明暗相间的条纹;②与锌板相连的验电器的铝箔张开了一定的角度。则这两个实验现象分别说明( )

A.①和②都说明光有波动性 B.①和②都说明光有粒子性

C.①说明光有粒子性,②说明光有波动性 D.①说明光有波动性,②说明光有粒子性

7.关于电子的运动规律,以下说法正确的是( )

A.电子如果表现出粒子性,则无法用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律

B.电子如果表现出粒子性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律

C.电子如果表现出波动性,则无法用轨迹来描述它们的运动,空间分布的概率遵循波动规律

D.电子如果表现出波动性,则可以用轨迹来描述它们的运动,其运动遵循牛顿运动定律

8.关于光的波粒二象性,下列说法不正确的是( )

A.波粒二象性指光既具有波动性,又具有粒子性

B.能量越大的光波动性越显著

C.光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子

D.光波频率越高,粒子性越明显

9.实物粒子和光都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是( )

A.电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样

B.β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹

C.人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构

10.下列关于实物粒子,光的波粒二象性说法正确的是( )

A.对于同种金属产生光电效应时,照射光的频率越大,逸出的所有光电子的初动能也越大

B.德布罗意首先提出了物质波的猜想,而电子衍射实验证实了他的猜想

C.光电效应和康普顿效应都为光子具有粒子性提供了有力的证据

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构说明了实物粒子也具有波动性

11.如图所示,图甲、图乙是物理史上两个著名实验的示意图,通过这两个实验人们又对光的本性有了比较全面的认识:

(1)图甲是英国物理学家托马斯·杨做的_________实验的示意图,该实验是光的波动说的有力证据。

(2)图乙是光电效应实验的示意图,该实验是光的_________说的有力证据。

12.用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图A、B、C所示的图像,该实验现象说明:个别光子的行为往往显示出__________,大量光子的行为往往显示出__________ (选填“粒子性”、“波动性”、或“波粒二象性”) 。

13.光具有波粒二象性,光子的能量为,其中频率表征波的特性。在爱因斯坦提出光子说之后,法国物理学家德布罗意提出了光子动量与光波波长的关系为。若某激光管以的功率发射波长的光束。求:

(1)该管在内发射出多少个光子?

(2)若光束全部被某黑体表面吸收,那么该黑体表面所受到的光束对它的作用力为多大?

参考答案

1.B

【解析】

A.光波不同于宏观概念中那种连续的波,它是一份一份的,如果让光通过一个很窄的狭缝,狭缝只能让光子一个一个的通过,打到感光胶片上,则在感光胶片上出现一些随机亮点,长时间曝光会出现明暗相间的条纹,亮纹表明光子到达的概率大,而暗纹表明光子到达的概率小,因此光波是一种概率波,A正确;

B.康普顿效应表明光具有粒子性,即光子不仅具有能量还具有动量,B错误;

C.德布罗意最先提出了物质波,认为实物粒子也具有波动性,后来通过电子的衍射图案证明了该理论的正确性,C正确;

D.光电效应现象揭示了光的粒子性,D正确。

故不正确的选B。

2.B

【解析】

由于光的传播不是连续的而是一份一份的,每一份就是一个光子,所以每次通过狭缝只有一个光子,当一个光子到达某一位置时该位置感光而留下痕迹,由于单个光子表现粒子性,即每一个光子所到达的区域是不确定的,但是大量光子表现出波动性,所以长时间曝光后最终形成了图3中明暗相间的条纹,故该实验说明了光具有波粒二象性,故ACD错误,B正确;故选B.

【点睛】

熟悉了课本的基本知识即可顺利解出此题,故要多读教材,加强对基础知识的积累.

3.C

【解析】

A.光的色散现象,说明太阳光是复色光、光的干涉说明了光的波动性,不能说明粒子性,故A错误;

B.光的衍射、干涉现象只说明了光的波动性,不能说明粒子性,故B错误;

CD.泊松亮斑是由于光的衍射形成的,能说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性,故C正确,D错误。

故选C。

4.D

【解析】

A.光既具有粒子性,又具有波动性,大量的光子波动性比较明显,个别光子粒子性比较明显,故A不符合题意;

B.光是概率波,不同与机械波;光的粒子性也不同与质点;即单个光子即具有粒子性也具有波动性;故B不符合题意;

C.单个光子即具有粒子性也具有波动性,只是大量的光子波动性比较明显,个别光子粒子性比较明显,故C不符合题意;

D.由于光具有波动性,又具有粒子性,即光的波动性与粒子性是光子本身的一种属性,故无法只用其中一种去说明光的一切行为,故光具有波粒二象性,故D符合题意;

5.C

【解析】

本题考察电磁波频率对电磁波性质的影响,以及对电磁波谱的了解。

【详解】

A.真空中电磁波传递速度均为光速,故A错误;

B.频率越高粒子性越强,波动性越弱,故B错误;

C.频率高波长短,不易发生衍射,故C正确;

D.根据电磁波谱,无线电波是波长较长的电磁波,故D错误。

故选C。

6.D

【解析】

现象①是光的干涉现象,该现象说明了光具有波动性。现象②是光电效应现象,该现象说明了光具有粒子性,故ABC错误,D正确。

故选D。

7.C

【解析】

AB. 电子运动对应的物质波是概率波.少量电子表现出粒子性,无法用轨迹描述其运动,也不遵循牛顿运动定律,A、B错误;

CD. 大量电子表现出波动性,无法用轨迹描述其运动,可确定电子在某点附近出现的概率,且概率遵循波动规律,C正确,D错误

8.BC

【解析】

A.光的波粒二象性是指光既具有波动性,又具有粒子性,A正确.

BD.频率越高的光,能量越大,粒子性越显著,频率越低的光波动性越显著,B错误,D正确.

C.光在传播时表现为波动性,而与物质相互作用时表现为粒子性,C错误.

故选BC。

9.ACD

【解析】

A.电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样,说明电子是一种波,故A正确;

B.β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹,可以说明β射线是一种粒子,故B错误;

C.人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构,中子衍射说明中子是一种波,故C正确;

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构,利用了电子束的衍射现象,说明电子束是一种波,故D正确.

10.BCD

【解析】

A.根据光电效应方程知

光电子的频率越大最大初动能越大,但并不是所有光电子的动能越大,故A错误;

B.德布罗意首先提出了物质波的猜想,之后1927年的电子衍射实验证实了他的猜想,故B正确;

C.光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性,故C正确;

D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构,说明电子可以产生衍射现象,说明具有波动性,故D正确。

故选BCD。

11.双缝干涉 粒子

【解析】

(1)[1]英国物理学家托马斯·杨做的双缝干涉实验,干涉现象说明光具有波动性。

(2)[2]光电效应实验说明光具有粒子性。

12.粒子性 波动性

【解析】

[1][2].少量的光子所能到达的位置不能确定,即每次只照亮一个位置,这表明光是一份一份传播的,说明光具有粒子性,单个光子所到达哪个位置是个概率问题;只有当大量光子却表现出波动性,即光子到达哪个位置是一个概率问题,故此实验表明了光是一种概率波.

13.(1)个(2)

【解析】

(1)没在时间内发射出的光子数为n,光子频率为v,每个光子的能量为,则:

又,则:

将代入上式,解得:个

(2)在时间内激光管发射出的光子全部被黑体表面吸收,光子的末态总动量变为0,根据题中信息可知,个光子的初态总动量为:

根据动量定理可知:

黑体表面对光子的作用力为:

根据牛顿第三定律,光子对黑体表面的作用力为

同课章节目录