广州市白云中学2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:2.2光子 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 广州市白云中学2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:2.2光子 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 427.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-19 05:42:02 | ||

图片预览

文档简介

2.2光子

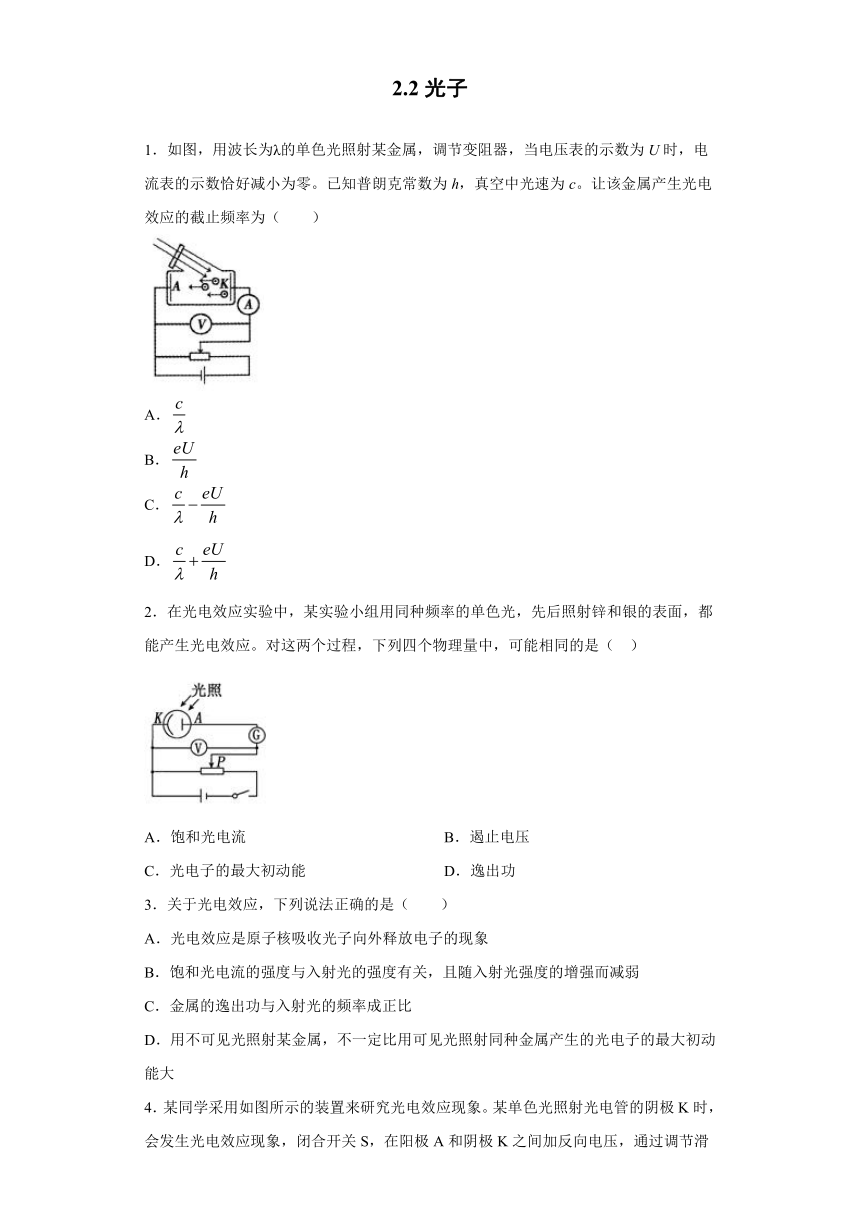

1.如图,用波长为λ的单色光照射某金属,调节变阻器,当电压表的示数为U时,电流表的示数恰好减小为零。已知普朗克常数为h,真空中光速为c。让该金属产生光电效应的截止频率为( )

A.

B.

C.

D.

2.在光电效应实验中,某实验小组用同种频率的单色光,先后照射锌和银的表面,都能产生光电效应。对这两个过程,下列四个物理量中,可能相同的是( )

A.饱和光电流 B.遏止电压

C.光电子的最大初动能 D.逸出功

3.关于光电效应,下列说法正确的是( )

A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象

B.饱和光电流的强度与入射光的强度有关,且随入射光强度的增强而减弱

C.金属的逸出功与入射光的频率成正比

D.用不可见光照射某金属,不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能大

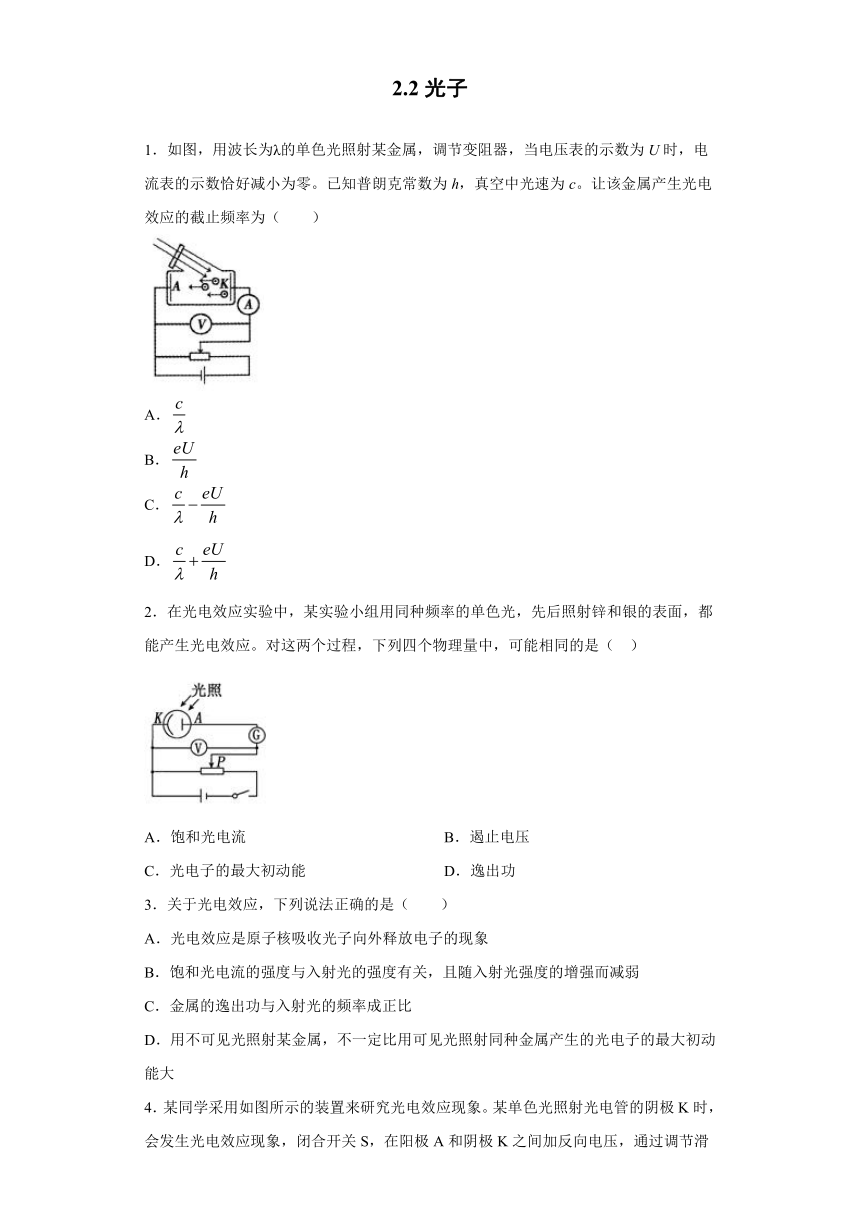

4.某同学采用如图所示的装置来研究光电效应现象。某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象,闭合开关S,在阳极A和阴极K之间加反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压,直至电流计中电流恰为零,此时电压表显示的电压值U称为反向截止电压。现分别用频率为和的单色光照射阴极,测量到的反向截止电压分别为U1和U2。设电子质量为m,电荷量为e,则下列关系式中正确的是

A.两种单色光照射阴极时,光电子的最大初动能之比

B.阴极K金属的极限频率

C.普朗克常量

D.阴极K金属的逸出功

5.用频率为v0的单色光照射某金属表面时,产生的光电子的最大初动能为Ekm,已知普朗克常量为h,光速为c,要使此金属发生光电效应,所用入射光的波长应不大于( )

A. B. C. D.

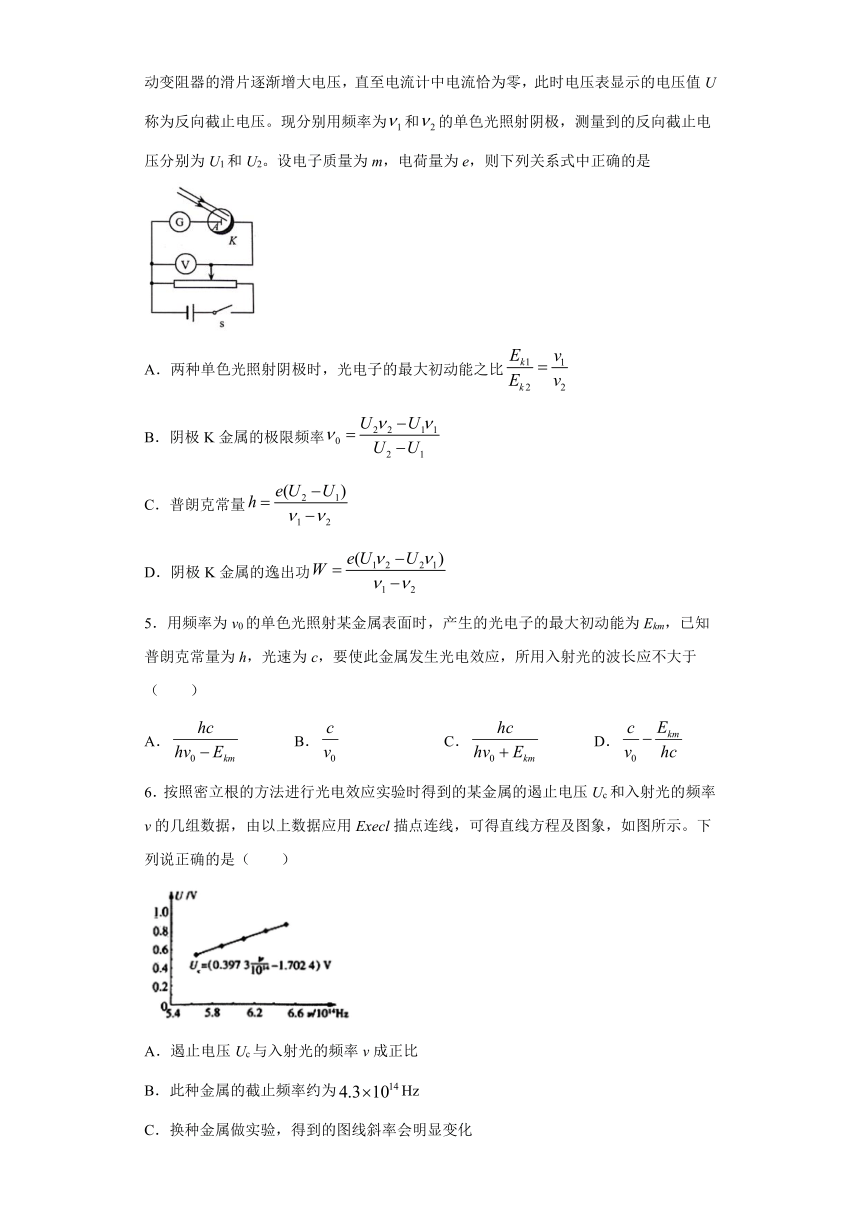

6.按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压Uc和入射光的频率v的几组数据,由以上数据应用Execl描点连线,可得直线方程及图象,如图所示。下列说正确的是( )

A.遏止电压Uc与入射光的频率v成正比

B.此种金属的截止频率约为Hz

C.换种金属做实验,得到的图线斜率会明显变化

D.用此实验可测得的普朗克常量h

7.某同学在研究某金属的光电效应现象时,发现该金属逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率v的关系如图所示。若图线在横、纵坐标轴上的截距分别为a和-b,已知电子所带电荷量为e,由图象可以得到( )

A.该金属的逸出功为a

B.普朗克常量为

C.当入射光的频率为2a时,逸出光电子的最大初动能为b

D.当入射光的频率为3a时,遏止电压为

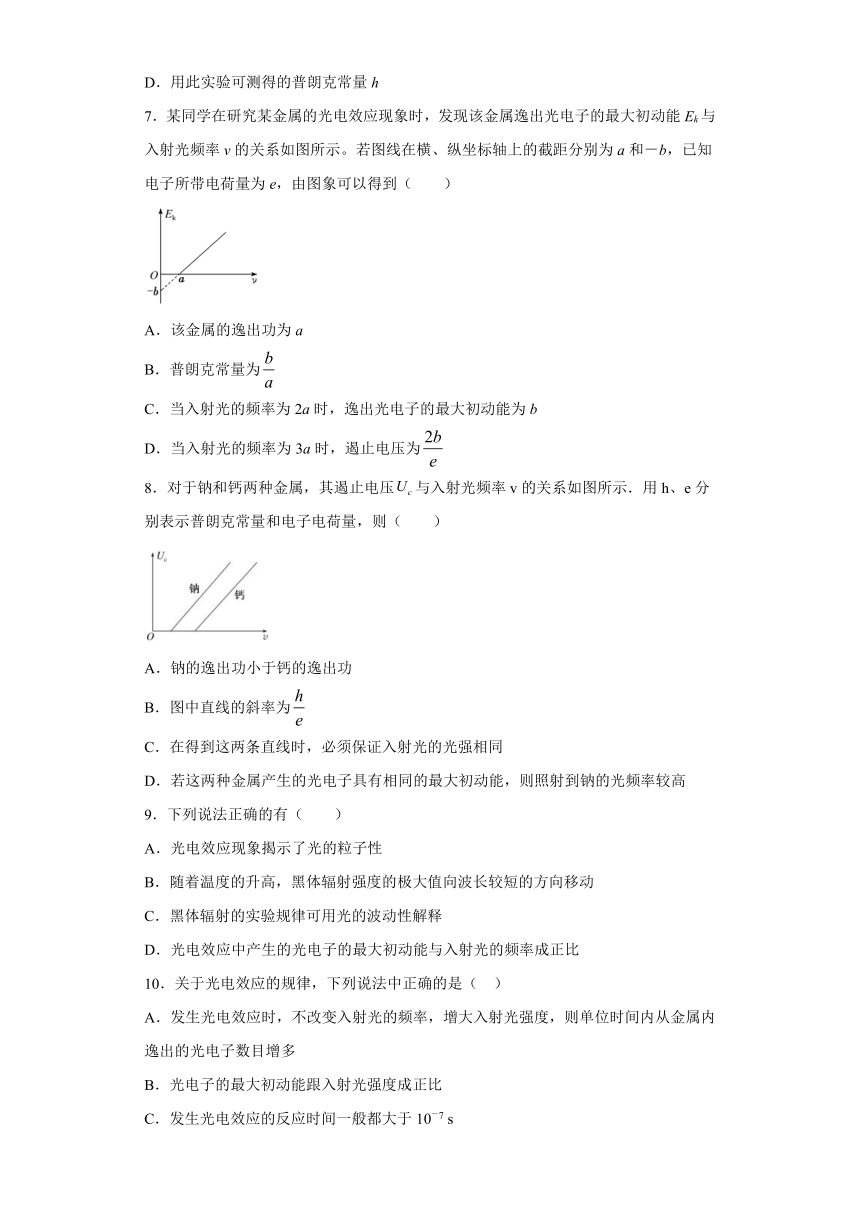

8.对于钠和钙两种金属,其遏止电压与入射光频率v的关系如图所示.用h、e分别表示普朗克常量和电子电荷量,则( )

A.钠的逸出功小于钙的逸出功

B.图中直线的斜率为

C.在得到这两条直线时,必须保证入射光的光强相同

D.若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较高

9.下列说法正确的有( )

A.光电效应现象揭示了光的粒子性

B.随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动

C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释

D.光电效应中产生的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比

10.关于光电效应的规律,下列说法中正确的是( )

A.发生光电效应时,不改变入射光的频率,增大入射光强度,则单位时间内从金属内逸出的光电子数目增多

B.光电子的最大初动能跟入射光强度成正比

C.发生光电效应的反应时间一般都大于10-7 s

D.只有入射光的波长小于该金属的极限波长,光电效应才能发生

11.原来不带电的锌板与验电器相连,用紫外线照射锌板,验电器指针张开一个角度,如图所示。这时锌板带________,验电器指针带________(两空都填正电或负电)

12.爱因斯坦提出光子说,认为每个光子所具有的能量跟它的频率成正比,比例常数为普朗克常量h,则h的单位为______;该单位用国际单位制基本单位可表示为_________。

13.铝的逸出功为4.2 eV,现用波长200 nm的光照射铝的表面。已知h = 6.63 × 10?34 J?s,求:(结果保留三位小数)

(1)光电子的最大初动能;

(2)遏止电压;

(3)铝的截止频率。

14.小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图乙所示,已知普朗克常量h=6.60×10-34J·s,实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图甲所示。(电子的电量e=1.6×10-19c)求:

(1)铷的截止频率和铷的逸出功W0;

(2)入射光的频率=6.70×1014Hz时的遏止电压UC;

(3)如果实验中入射光的频率=7.10×1014Hz,求产生的光电子的最大初动能Ek。

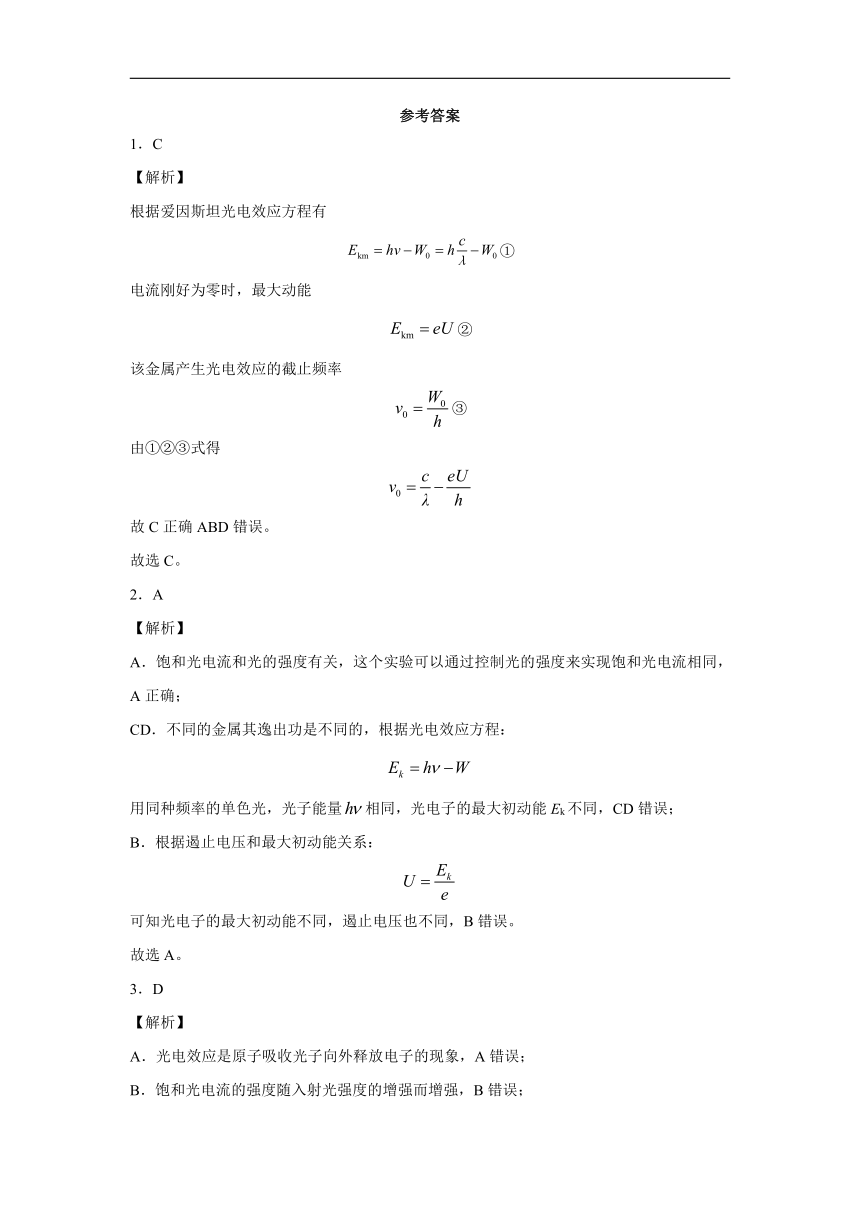

参考答案

1.C

【解析】

根据爱因斯坦光电效应方程有

①

电流刚好为零时,最大动能

②

该金属产生光电效应的截止频率

③

由①②③式得

故C正确ABD错误。

故选C。

2.A

【解析】

A.饱和光电流和光的强度有关,这个实验可以通过控制光的强度来实现饱和光电流相同,A正确;

CD.不同的金属其逸出功是不同的,根据光电效应方程:

用同种频率的单色光,光子能量相同,光电子的最大初动能Ek不同,CD错误;

B.根据遏止电压和最大初动能关系:

可知光电子的最大初动能不同,遏止电压也不同,B错误。

故选A。

3.D

【解析】

A.光电效应是原子吸收光子向外释放电子的现象,A错误;

B.饱和光电流的强度随入射光强度的增强而增强,B错误;

C.逸出功与金属本身的特点有关,与外界因素无关,C错误;

D.由于不可见光的频率有的比可见光大,有的比可见光小,由光电效应方程

知产生光电子的初动能无法比较,D正确。

故选D。

4.D

【解析】

光电子在电场中做减速运动,根据动能定理得

根据爱因斯坦光电效应方程得

两种单色光照射阴极时,光电子的最大初动能之比

阴极K金属的极限频率

普朗克常量

阴极K金属的逸出功

故A、B、C错误,D正确;

故选D。

5.A

【解析】

用频率为v的光照射某种金属时会发生光电效应,且光电子最大初动能为E,根据光电效应方程:

Ekm=hv-W

而W=hv0,则该金属发生光电效应的极限频率为:

v0=v-

那么所用入射光的极限波长为:

λ0=

因此所用入射光的波长应不大于,故A正确,BCD错误。

故选A。

6.BD

【解析】

A.根据爱因斯坦光电效应方程

而加上反向遏止电压Uc时

联立得

①

可知,遏止电压Uc与入射光的频率v不成正比,A错误;

B.由图中数据

可知当

时对应的频率为截止频率,此种金属的截止频率约为

B正确;

C.由①式可知,图象的斜率为定值,换种金属做实验,图线斜率也不会改变,C错误;

D.由于图象的斜率为,求出斜率,代入电子电荷量,就可以求得普朗克常量h,D正确。

故选BD。

7.BCD

【解析】

A.根据光电效应方程得

Ekm=hv-W0=hv-hv0

知Ekm与v成一次函数关系,其中hv0为该金属的逸出功,大小为b;故A不符合题意;

B.根据光电效应方程得

Ekm=hv-W0=hv-hv0

知图线的斜率等于普朗克常量,即为

故B符合题意;

C.横轴截距与普朗克常量的乘积为逸出功,横轴截距为金属的极限频率。当入射光的频率增为2倍,则为

Ekm=2hva-hva=W0=b

即逸出光电子的最大初动能为b,故C符合题意;

D.当入射光的频率为3a时,则

Ekm′=3hva-hva=2hva=2W0=2b

由

eUe=Ekm′

则遏止电压为

故D符合题意。

故选BCD。

8.AB

【解析】

根据,即 ,则由图像可知钠的逸出功小于钙的逸出功,选项A正确;图中直线的斜率为,选项B正确;在得到这两条直线时,与入射光的强度无关,选项C错误;根据,若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较低,选项D错误.

9.AB

【解析】

A.光电效应现象揭示了光的粒子性,故A正确;

B.随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,故B正确;

C.黑体辐射的实验规律可用能量量子化解释,故C错误;

D.根据,光电效应中产生的光电子的最大初动能不与入射光的频率成正比,故D错误。

故选AB。

10.AD

【解析】

A.发生光电效应时,不改变入射光的频率,增大入射光强度,则单位时间内打到金属上的光子个数增加,则从金属内逸出的光电子数目增多,选项A正确;

B.光电子的最大初动能跟入射光强度无关,随入射光的频率增大而增大,选项B错误;

C.发生光电效应的反应时间一般都不超过10-9s,选项C错误;

D.只有入射光的频率大于该金属的极限频率时,即入射光的波长小于该金属的极限波长时,光电效应才能产生,选项D正确。

故选AD。

11.正电 正电

【解析】

[1][2]用紫外线照射锌板时,发生光电效应,有电子从锌板逸出,锌板失去电子带正电,验电器与锌板通过导线连接,所以也带正电。

12.J·s(或J/Hz) kg·m2/s

【解析】

[1]光子能量计算公式 = h,其中光子能量的单位为J,光子频率的单位为s-1(或Hz),所以普朗克常量h的单位为J·s(或J/Hz)。

[2]能量的单位J与动能的单位kg·m2/s2相同,所以h的单位J·s可表示为kg·m2/s。

13.(1)3.225 × 10?19 J:(2)Uc = 2.016 V;(3)vc = 1.014 × 1015 Hz

【解析】

(1)根据光电效应方程有

(2)由可得

(3)由可得

14.(1);;(2);(3)

【解析】

(1)由图像可得

由解得

(2)由解得

(3)由解得

1.如图,用波长为λ的单色光照射某金属,调节变阻器,当电压表的示数为U时,电流表的示数恰好减小为零。已知普朗克常数为h,真空中光速为c。让该金属产生光电效应的截止频率为( )

A.

B.

C.

D.

2.在光电效应实验中,某实验小组用同种频率的单色光,先后照射锌和银的表面,都能产生光电效应。对这两个过程,下列四个物理量中,可能相同的是( )

A.饱和光电流 B.遏止电压

C.光电子的最大初动能 D.逸出功

3.关于光电效应,下列说法正确的是( )

A.光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象

B.饱和光电流的强度与入射光的强度有关,且随入射光强度的增强而减弱

C.金属的逸出功与入射光的频率成正比

D.用不可见光照射某金属,不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的最大初动能大

4.某同学采用如图所示的装置来研究光电效应现象。某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象,闭合开关S,在阳极A和阴极K之间加反向电压,通过调节滑动变阻器的滑片逐渐增大电压,直至电流计中电流恰为零,此时电压表显示的电压值U称为反向截止电压。现分别用频率为和的单色光照射阴极,测量到的反向截止电压分别为U1和U2。设电子质量为m,电荷量为e,则下列关系式中正确的是

A.两种单色光照射阴极时,光电子的最大初动能之比

B.阴极K金属的极限频率

C.普朗克常量

D.阴极K金属的逸出功

5.用频率为v0的单色光照射某金属表面时,产生的光电子的最大初动能为Ekm,已知普朗克常量为h,光速为c,要使此金属发生光电效应,所用入射光的波长应不大于( )

A. B. C. D.

6.按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压Uc和入射光的频率v的几组数据,由以上数据应用Execl描点连线,可得直线方程及图象,如图所示。下列说正确的是( )

A.遏止电压Uc与入射光的频率v成正比

B.此种金属的截止频率约为Hz

C.换种金属做实验,得到的图线斜率会明显变化

D.用此实验可测得的普朗克常量h

7.某同学在研究某金属的光电效应现象时,发现该金属逸出光电子的最大初动能Ek与入射光频率v的关系如图所示。若图线在横、纵坐标轴上的截距分别为a和-b,已知电子所带电荷量为e,由图象可以得到( )

A.该金属的逸出功为a

B.普朗克常量为

C.当入射光的频率为2a时,逸出光电子的最大初动能为b

D.当入射光的频率为3a时,遏止电压为

8.对于钠和钙两种金属,其遏止电压与入射光频率v的关系如图所示.用h、e分别表示普朗克常量和电子电荷量,则( )

A.钠的逸出功小于钙的逸出功

B.图中直线的斜率为

C.在得到这两条直线时,必须保证入射光的光强相同

D.若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较高

9.下列说法正确的有( )

A.光电效应现象揭示了光的粒子性

B.随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动

C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释

D.光电效应中产生的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比

10.关于光电效应的规律,下列说法中正确的是( )

A.发生光电效应时,不改变入射光的频率,增大入射光强度,则单位时间内从金属内逸出的光电子数目增多

B.光电子的最大初动能跟入射光强度成正比

C.发生光电效应的反应时间一般都大于10-7 s

D.只有入射光的波长小于该金属的极限波长,光电效应才能发生

11.原来不带电的锌板与验电器相连,用紫外线照射锌板,验电器指针张开一个角度,如图所示。这时锌板带________,验电器指针带________(两空都填正电或负电)

12.爱因斯坦提出光子说,认为每个光子所具有的能量跟它的频率成正比,比例常数为普朗克常量h,则h的单位为______;该单位用国际单位制基本单位可表示为_________。

13.铝的逸出功为4.2 eV,现用波长200 nm的光照射铝的表面。已知h = 6.63 × 10?34 J?s,求:(结果保留三位小数)

(1)光电子的最大初动能;

(2)遏止电压;

(3)铝的截止频率。

14.小明用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图乙所示,已知普朗克常量h=6.60×10-34J·s,实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图甲所示。(电子的电量e=1.6×10-19c)求:

(1)铷的截止频率和铷的逸出功W0;

(2)入射光的频率=6.70×1014Hz时的遏止电压UC;

(3)如果实验中入射光的频率=7.10×1014Hz,求产生的光电子的最大初动能Ek。

参考答案

1.C

【解析】

根据爱因斯坦光电效应方程有

①

电流刚好为零时,最大动能

②

该金属产生光电效应的截止频率

③

由①②③式得

故C正确ABD错误。

故选C。

2.A

【解析】

A.饱和光电流和光的强度有关,这个实验可以通过控制光的强度来实现饱和光电流相同,A正确;

CD.不同的金属其逸出功是不同的,根据光电效应方程:

用同种频率的单色光,光子能量相同,光电子的最大初动能Ek不同,CD错误;

B.根据遏止电压和最大初动能关系:

可知光电子的最大初动能不同,遏止电压也不同,B错误。

故选A。

3.D

【解析】

A.光电效应是原子吸收光子向外释放电子的现象,A错误;

B.饱和光电流的强度随入射光强度的增强而增强,B错误;

C.逸出功与金属本身的特点有关,与外界因素无关,C错误;

D.由于不可见光的频率有的比可见光大,有的比可见光小,由光电效应方程

知产生光电子的初动能无法比较,D正确。

故选D。

4.D

【解析】

光电子在电场中做减速运动,根据动能定理得

根据爱因斯坦光电效应方程得

两种单色光照射阴极时,光电子的最大初动能之比

阴极K金属的极限频率

普朗克常量

阴极K金属的逸出功

故A、B、C错误,D正确;

故选D。

5.A

【解析】

用频率为v的光照射某种金属时会发生光电效应,且光电子最大初动能为E,根据光电效应方程:

Ekm=hv-W

而W=hv0,则该金属发生光电效应的极限频率为:

v0=v-

那么所用入射光的极限波长为:

λ0=

因此所用入射光的波长应不大于,故A正确,BCD错误。

故选A。

6.BD

【解析】

A.根据爱因斯坦光电效应方程

而加上反向遏止电压Uc时

联立得

①

可知,遏止电压Uc与入射光的频率v不成正比,A错误;

B.由图中数据

可知当

时对应的频率为截止频率,此种金属的截止频率约为

B正确;

C.由①式可知,图象的斜率为定值,换种金属做实验,图线斜率也不会改变,C错误;

D.由于图象的斜率为,求出斜率,代入电子电荷量,就可以求得普朗克常量h,D正确。

故选BD。

7.BCD

【解析】

A.根据光电效应方程得

Ekm=hv-W0=hv-hv0

知Ekm与v成一次函数关系,其中hv0为该金属的逸出功,大小为b;故A不符合题意;

B.根据光电效应方程得

Ekm=hv-W0=hv-hv0

知图线的斜率等于普朗克常量,即为

故B符合题意;

C.横轴截距与普朗克常量的乘积为逸出功,横轴截距为金属的极限频率。当入射光的频率增为2倍,则为

Ekm=2hva-hva=W0=b

即逸出光电子的最大初动能为b,故C符合题意;

D.当入射光的频率为3a时,则

Ekm′=3hva-hva=2hva=2W0=2b

由

eUe=Ekm′

则遏止电压为

故D符合题意。

故选BCD。

8.AB

【解析】

根据,即 ,则由图像可知钠的逸出功小于钙的逸出功,选项A正确;图中直线的斜率为,选项B正确;在得到这两条直线时,与入射光的强度无关,选项C错误;根据,若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较低,选项D错误.

9.AB

【解析】

A.光电效应现象揭示了光的粒子性,故A正确;

B.随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动,故B正确;

C.黑体辐射的实验规律可用能量量子化解释,故C错误;

D.根据,光电效应中产生的光电子的最大初动能不与入射光的频率成正比,故D错误。

故选AB。

10.AD

【解析】

A.发生光电效应时,不改变入射光的频率,增大入射光强度,则单位时间内打到金属上的光子个数增加,则从金属内逸出的光电子数目增多,选项A正确;

B.光电子的最大初动能跟入射光强度无关,随入射光的频率增大而增大,选项B错误;

C.发生光电效应的反应时间一般都不超过10-9s,选项C错误;

D.只有入射光的频率大于该金属的极限频率时,即入射光的波长小于该金属的极限波长时,光电效应才能产生,选项D正确。

故选AD。

11.正电 正电

【解析】

[1][2]用紫外线照射锌板时,发生光电效应,有电子从锌板逸出,锌板失去电子带正电,验电器与锌板通过导线连接,所以也带正电。

12.J·s(或J/Hz) kg·m2/s

【解析】

[1]光子能量计算公式 = h,其中光子能量的单位为J,光子频率的单位为s-1(或Hz),所以普朗克常量h的单位为J·s(或J/Hz)。

[2]能量的单位J与动能的单位kg·m2/s2相同,所以h的单位J·s可表示为kg·m2/s。

13.(1)3.225 × 10?19 J:(2)Uc = 2.016 V;(3)vc = 1.014 × 1015 Hz

【解析】

(1)根据光电效应方程有

(2)由可得

(3)由可得

14.(1);;(2);(3)

【解析】

(1)由图像可得

由解得

(2)由解得

(3)由解得

同课章节目录