广州市白云中学2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:3.2原子的结构 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 广州市白云中学2019-2020学年高中物理粤教版选修3-5:3.2原子的结构 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 142.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.2原子的结构

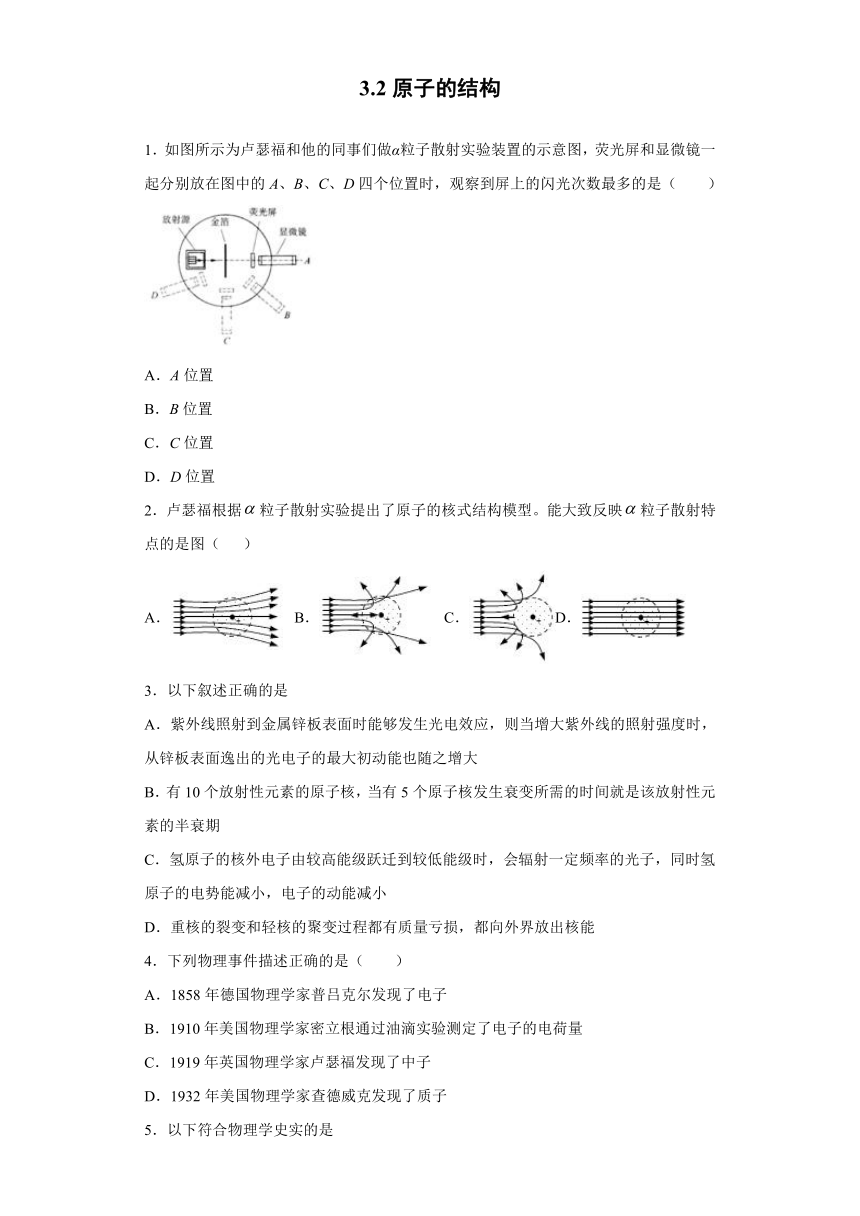

1.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到屏上的闪光次数最多的是( )

A.A位置

B.B位置

C.C位置

D.D位置

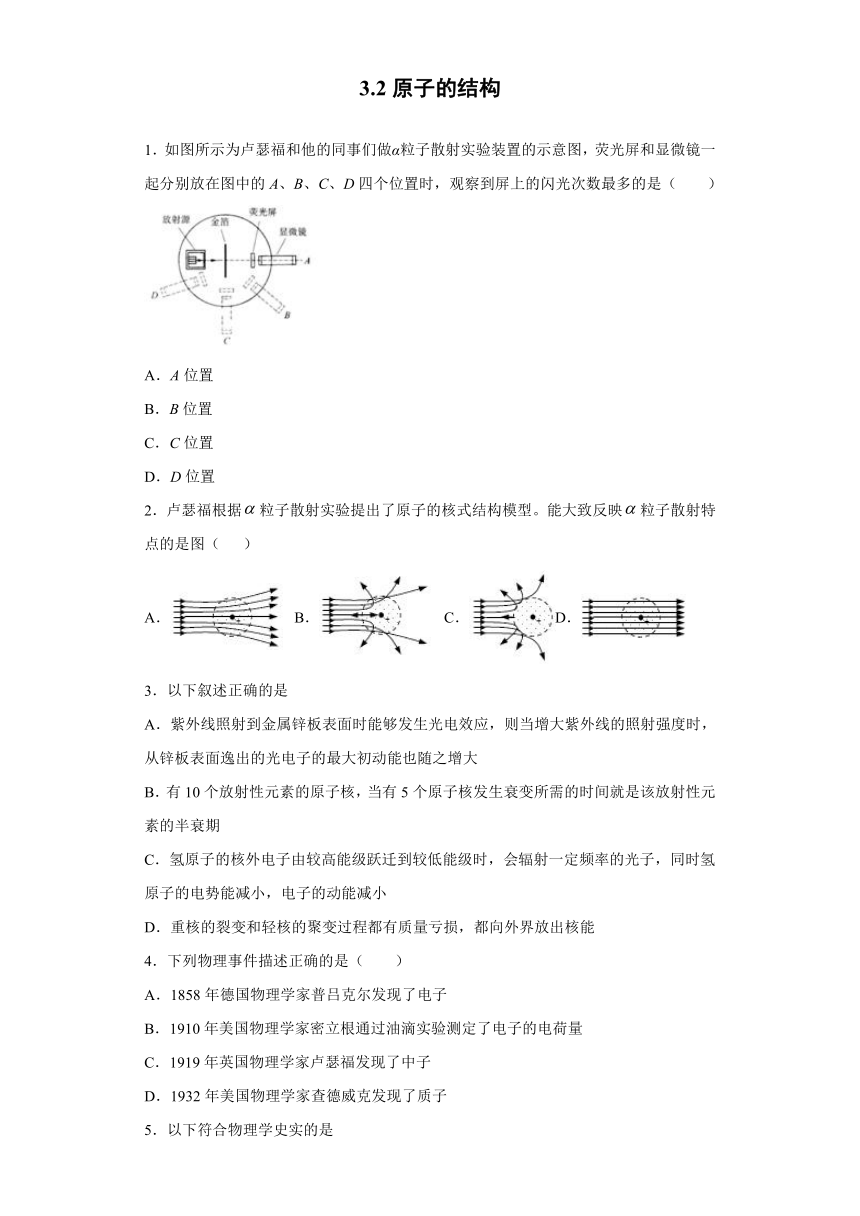

2.卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子的核式结构模型。能大致反映粒子散射特点的是图( )

A. B. C.D.

3.以下叙述正确的是

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大

B.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能

4.下列物理事件描述正确的是( )

A.1858年德国物理学家普吕克尔发现了电子

B.1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量

C.1919年英国物理学家卢瑟福发现了中子

D.1932年美国物理学家查德威克发现了质子

5.以下符合物理学史实的是

A.亚里士多德认为重的物体与轻的物体下落一样快

B.库仑最早通过油滴实验测出了元电荷的电量

C.法拉第首先提出了场的概念

D.玻尔通过粒子散射实验提出了原子核式结构模型

6.下列能正确反映卢瑟福利用α粒子轰击金箔实验结果的示意图是()

A. B. C.D.

7.如图所示为α粒子散射实验装置的俯视图,带荧光屏的显微镜可沿图中圆形轨道转动,对图中P、Q、M三处位置观察到的实验现象,下列描述正确的是

A.在M、Q位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数一样多

B.在P位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

C.在Q位置时,屏上观察不到闪光

D.在M位置时,屏上观察不到闪光

8.下列关于物理学史和事实的说法正确的是( )

A.卢瑟福α粒子散射实验的规律说明原子很小

B.在光的双缝于涉实验中,暗条纹的地方是光子永远不能到达的地方

C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了导线通电时附近小磁针发生偏转的原因

D.汤姆生通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷

9.关于α粒子散射实验及核式结构模型,下列说法正确的是

A.从α粒子源到荧光屏处于真空环境中

B.绝大多数α粒子穿过金箔后发生大角度偏转

C.α粒子接近金原子核时,受到很强的吸引力才可能发生大角度偏转

D.α粒散射实验否定了核式结构模型

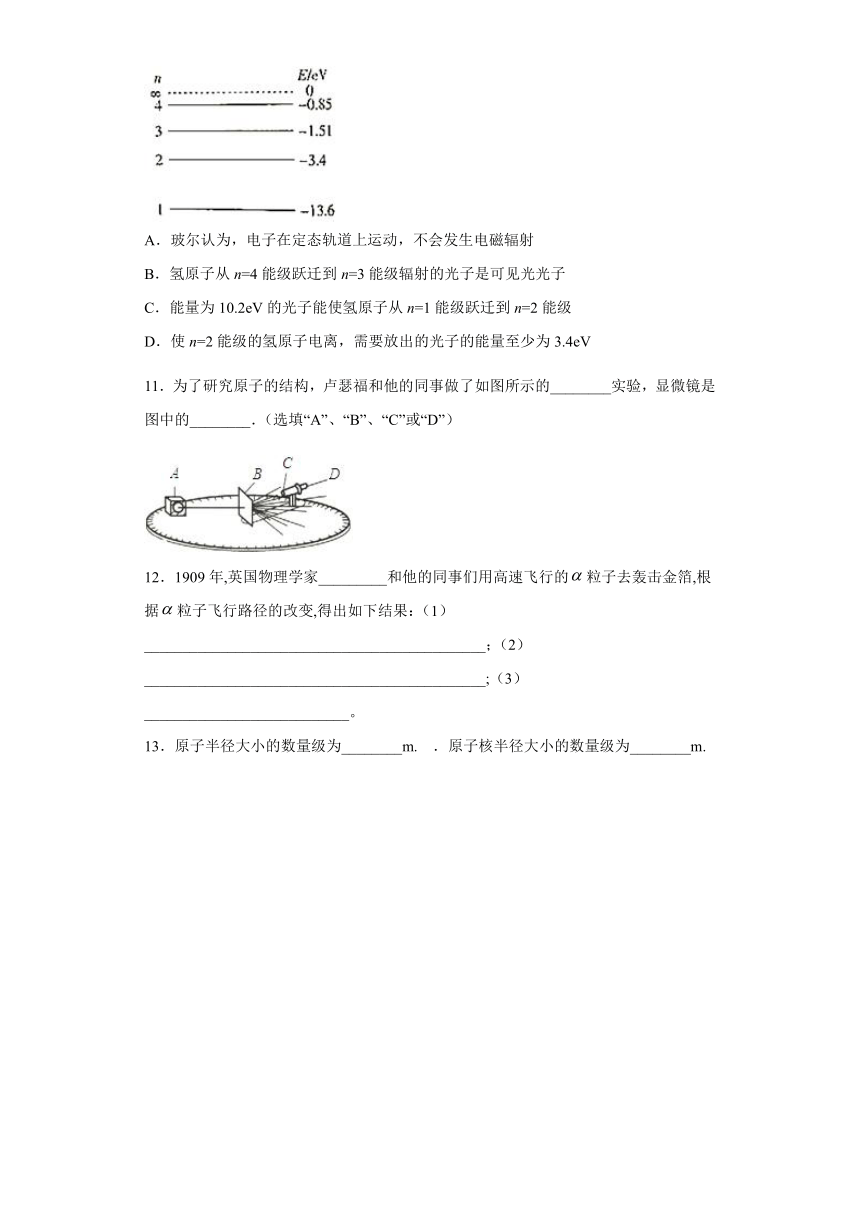

10.图示为氢原子的能级图,氢原子从n=4能级直接跃迁到n=2能级,辐射出的是可见光光子(能量在1.63eV~3.10eV),则下列说法正确的是

A.玻尔认为,电子在定态轨道上运动,不会发生电磁辐射

B.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级辐射的光子是可见光光子

C.能量为10.2eV的光子能使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级

D.使n=2能级的氢原子电离,需要放出的光子的能量至少为3.4eV

11.为了研究原子的结构,卢瑟福和他的同事做了如图所示的________实验,显微镜是图中的________.(选填“A”、“B”、“C”或“D”)

12.1909年,英国物理学家_________和他的同事们用高速飞行的粒子去轰击金箔,根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:(1)_____________________________________________;(2)_____________________________________________;(3)___________________________。

13.原子半径大小的数量级为________m. .原子核半径大小的数量级为________m.

参考答案

1.A

【解析】

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多。说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷,故A正确.

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少,故B错误.

C.放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少,故C错误.

D.放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少,故D错误.

2.B

【解析】

根据α粒子散射实验,卢瑟福在1911年提出了原子的核式结构模型;他认为:原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,原子中的大部分空间都是空的,所以大多数的α粒子都能穿过原子的空间,只有少数运动轨迹靠近原子核的α粒子,才出现较大角度的偏转。由此,结合α粒子散射实验的特点可知,AD错误;C选项的α粒子都没有穿过原子核而发生偏转,与题意不符,C错误,B选项符合题意。

3.D

【解析】

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能与频率有关,与光强无关.故选项A不符合题意.

B.放射性元素的半衰期是统计概念,需要对大量原子核才有意义.故选项B不符合题意.

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大.故选项C不符合题意.

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能.故选项D符合题意.

4.B

【解析】

A.汤姆逊发现了电子,故A错误;

B. 1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,故B正确;

C. 英国物理学家卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,故C错误;

D. 1932年美国物理学家查德威克发现了中子,故D错误;

5.C

【解析】

A.伽利略认为重的物体与轻的物体下落一样快,故A不符合题意

B. 密立根最早通过油滴实验测出了元电荷的电量,故B不符合题意

C. 法拉第首先提出了场的概念,故C符合题意

D. 卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子核式结构模型,故D不符合题意

6.D

【解析】

实验结果是:离金原子核远的α粒子偏转角度小,离金原子核近的α粒子偏转角度大,正对金原子核的α粒子被返回,故ABC项与题意不相符,D项与题意相符。

7.B

【解析】

根据实验的现象,大多数α粒子射到金箔上时运动方向基本不变,仍沿直线运动,只有少数粒子方向发生改变,有的偏转超过90°,甚至有的被反向弹回,则放在P位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多;放到Q点和M看到闪光次数很少,且到放到Q点时观察到屏上的闪光次数比放到M点时观察到的闪光次数多;故B正确,ACD错误。

8.D

【解析】

A.卢瑟福α粒子散射实验的规律说明了原子具有核式结构,故A项与题意不符;

B.光是一种几率波,在光的双缝于涉实验中,暗条纹的地方是光子能到达机率很小的地方,故B项与题意不符;

C.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了导线通电时附近小磁针发生偏转的原因,故C项与题意不符;

D.汤姆生通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷,故D项与题意不符。

9.A

【解析】

A. 从α粒子源到荧光屏处于真空环境中,选项A正确;

B. 绝大多数α粒子穿过金箔后不改变方向,只有极少数的粒子发生大角度偏转,选项B错误;

C. α粒子接近金原子核时,受到很强的排斥力才可能发生大角度偏转,选项C错误;

D. α粒散射实验建立了原子的核式结构模型,选项D错误.

10.AC

【解析】

A.玻尔认为,电子在一系列定态轨道上运动,不会发生电磁辐射,选项A正确;

B.氢原子从n= 4能级跃迁到n=3能级辐射的光子的能量

能量不在可见光能量范围内,不是可见光子,选项B错误;

C.使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级,入射光子的能量

选项C正确;

D.使n=2能级的氢原子电离,需要吸收的光子的能量至少为

选项D错误。

11.α粒子散射 D

【解析】

为了研究原子的结构,卢瑟福和他的同事做了如图所示的α粒子散射实验,A装置产生α粒子,然后α粒子穿过金箔,也就是B装置,发生散射现象,从D装置也就是显微镜观察.

12.卢瑟福 绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多 少数α粒子产生较大角度的偏转 极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

【解析】

(1)1909年,英国物理学家卢瑟福和他的同事们完成了α粒子散射实验;

[2][3][4]根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多、少数α粒子产生较大角度的偏转、极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

13.10-10 10-15

【解析】

原子半径大小的数量级10-10m,原子核半径大小的数量级为10-15m.

1.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到屏上的闪光次数最多的是( )

A.A位置

B.B位置

C.C位置

D.D位置

2.卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子的核式结构模型。能大致反映粒子散射特点的是图( )

A. B. C.D.

3.以下叙述正确的是

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大

B.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能

4.下列物理事件描述正确的是( )

A.1858年德国物理学家普吕克尔发现了电子

B.1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量

C.1919年英国物理学家卢瑟福发现了中子

D.1932年美国物理学家查德威克发现了质子

5.以下符合物理学史实的是

A.亚里士多德认为重的物体与轻的物体下落一样快

B.库仑最早通过油滴实验测出了元电荷的电量

C.法拉第首先提出了场的概念

D.玻尔通过粒子散射实验提出了原子核式结构模型

6.下列能正确反映卢瑟福利用α粒子轰击金箔实验结果的示意图是()

A. B. C.D.

7.如图所示为α粒子散射实验装置的俯视图,带荧光屏的显微镜可沿图中圆形轨道转动,对图中P、Q、M三处位置观察到的实验现象,下列描述正确的是

A.在M、Q位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数一样多

B.在P位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

C.在Q位置时,屏上观察不到闪光

D.在M位置时,屏上观察不到闪光

8.下列关于物理学史和事实的说法正确的是( )

A.卢瑟福α粒子散射实验的规律说明原子很小

B.在光的双缝于涉实验中,暗条纹的地方是光子永远不能到达的地方

C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了导线通电时附近小磁针发生偏转的原因

D.汤姆生通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷

9.关于α粒子散射实验及核式结构模型,下列说法正确的是

A.从α粒子源到荧光屏处于真空环境中

B.绝大多数α粒子穿过金箔后发生大角度偏转

C.α粒子接近金原子核时,受到很强的吸引力才可能发生大角度偏转

D.α粒散射实验否定了核式结构模型

10.图示为氢原子的能级图,氢原子从n=4能级直接跃迁到n=2能级,辐射出的是可见光光子(能量在1.63eV~3.10eV),则下列说法正确的是

A.玻尔认为,电子在定态轨道上运动,不会发生电磁辐射

B.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级辐射的光子是可见光光子

C.能量为10.2eV的光子能使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级

D.使n=2能级的氢原子电离,需要放出的光子的能量至少为3.4eV

11.为了研究原子的结构,卢瑟福和他的同事做了如图所示的________实验,显微镜是图中的________.(选填“A”、“B”、“C”或“D”)

12.1909年,英国物理学家_________和他的同事们用高速飞行的粒子去轰击金箔,根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:(1)_____________________________________________;(2)_____________________________________________;(3)___________________________。

13.原子半径大小的数量级为________m. .原子核半径大小的数量级为________m.

参考答案

1.A

【解析】

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多。说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷,故A正确.

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少,故B错误.

C.放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少,故C错误.

D.放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少,故D错误.

2.B

【解析】

根据α粒子散射实验,卢瑟福在1911年提出了原子的核式结构模型;他认为:原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,原子中的大部分空间都是空的,所以大多数的α粒子都能穿过原子的空间,只有少数运动轨迹靠近原子核的α粒子,才出现较大角度的偏转。由此,结合α粒子散射实验的特点可知,AD错误;C选项的α粒子都没有穿过原子核而发生偏转,与题意不符,C错误,B选项符合题意。

3.D

【解析】

A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能与频率有关,与光强无关.故选项A不符合题意.

B.放射性元素的半衰期是统计概念,需要对大量原子核才有意义.故选项B不符合题意.

C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大.故选项C不符合题意.

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能.故选项D符合题意.

4.B

【解析】

A.汤姆逊发现了电子,故A错误;

B. 1910年美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,故B正确;

C. 英国物理学家卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,故C错误;

D. 1932年美国物理学家查德威克发现了中子,故D错误;

5.C

【解析】

A.伽利略认为重的物体与轻的物体下落一样快,故A不符合题意

B. 密立根最早通过油滴实验测出了元电荷的电量,故B不符合题意

C. 法拉第首先提出了场的概念,故C符合题意

D. 卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子核式结构模型,故D不符合题意

6.D

【解析】

实验结果是:离金原子核远的α粒子偏转角度小,离金原子核近的α粒子偏转角度大,正对金原子核的α粒子被返回,故ABC项与题意不相符,D项与题意相符。

7.B

【解析】

根据实验的现象,大多数α粒子射到金箔上时运动方向基本不变,仍沿直线运动,只有少数粒子方向发生改变,有的偏转超过90°,甚至有的被反向弹回,则放在P位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多;放到Q点和M看到闪光次数很少,且到放到Q点时观察到屏上的闪光次数比放到M点时观察到的闪光次数多;故B正确,ACD错误。

8.D

【解析】

A.卢瑟福α粒子散射实验的规律说明了原子具有核式结构,故A项与题意不符;

B.光是一种几率波,在光的双缝于涉实验中,暗条纹的地方是光子能到达机率很小的地方,故B项与题意不符;

C.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了导线通电时附近小磁针发生偏转的原因,故C项与题意不符;

D.汤姆生通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷,故D项与题意不符。

9.A

【解析】

A. 从α粒子源到荧光屏处于真空环境中,选项A正确;

B. 绝大多数α粒子穿过金箔后不改变方向,只有极少数的粒子发生大角度偏转,选项B错误;

C. α粒子接近金原子核时,受到很强的排斥力才可能发生大角度偏转,选项C错误;

D. α粒散射实验建立了原子的核式结构模型,选项D错误.

10.AC

【解析】

A.玻尔认为,电子在一系列定态轨道上运动,不会发生电磁辐射,选项A正确;

B.氢原子从n= 4能级跃迁到n=3能级辐射的光子的能量

能量不在可见光能量范围内,不是可见光子,选项B错误;

C.使氢原子从n=1能级跃迁到n=2能级,入射光子的能量

选项C正确;

D.使n=2能级的氢原子电离,需要吸收的光子的能量至少为

选项D错误。

11.α粒子散射 D

【解析】

为了研究原子的结构,卢瑟福和他的同事做了如图所示的α粒子散射实验,A装置产生α粒子,然后α粒子穿过金箔,也就是B装置,发生散射现象,从D装置也就是显微镜观察.

12.卢瑟福 绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多 少数α粒子产生较大角度的偏转 极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

【解析】

(1)1909年,英国物理学家卢瑟福和他的同事们完成了α粒子散射实验;

[2][3][4]根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多、少数α粒子产生较大角度的偏转、极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

13.10-10 10-15

【解析】

原子半径大小的数量级10-10m,原子核半径大小的数量级为10-15m.

同课章节目录