沪粤版八下物理9.1认识浮力-说课稿 课件(27张ppt)

文档属性

| 名称 | 沪粤版八下物理9.1认识浮力-说课稿 课件(27张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

9.1认识浮力

一、 学情分析

八年级的学生,正处于儿童和青少年的过渡期,对自然界的好奇心越来越强,并表现出强烈的求知欲。但他们对事物的认识还不够全面,仍需要借助具体形象的材料来支持。教学中应注意,充分发挥实验与实例的作用,借助他们已有的科学知识和生活经验迎合他们好奇、好动、好强的心理特点培养学生对物理的兴趣,调动他们学习的积极性和主动性。

二、教材分析

1、教材的地位和作用:

浮力知识对人们的日常生活,生产技术和科学研究有着广泛的现实意义。 本节课对浮力的认识,将结合前面所学的液体压强、压力,为后面学习阿基米德原理、浮力的利用奠定基础

2、确立教学目标

(1).通过实验探究,让学生认识浮力和浮力的测量方法——称重法。

(2).了解浮力产生的原因,使学生通过实验探究去认识现象,发现规律。

(3).通过对浮力的认识过程,培养学生的推理能力,进一步激发学生对物理的学习兴趣,激发学生勇于探究真理的热情,培养实事求是的科学态度

3、教学的重点与难点

浮力概念贯穿本章始末,与人们的生活密切联系,所以浮力概念的建立是本节课的一个重点。另一重点是学生体验探究称重法测浮力的过程。那么本节课的难点是了解浮力的产生原因。

教具准备:多媒体课件、水槽、饮料瓶、烧杯、小桶、木块、弹簧测力计、钩码、铁块、量筒等

教学活动是师生的双边活动,在教学中以教师为主导,充分利用生活中例子和实验激发学生的求知欲望,调动学生的主动性和积极性。

以学生为主体,让学生积极参与实验的设计与探究,边动手思考。

本节课所采用的教法:设疑、引导、讲授

学法: 观察、小组讨论、实验探究

三、教法和学法

四、教 学 过 程

1、设置情景,引入新课

2、新课讲授

3、课堂小结

5、反馈和巩固

4、教师评价

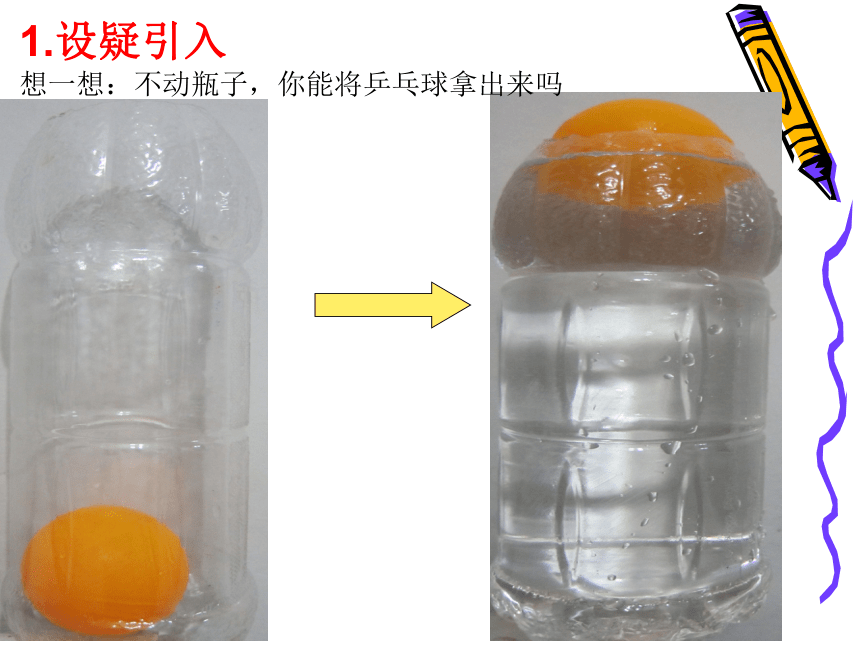

1.设疑引入

想一想:不动瓶子,你能将乒乓球拿出来吗

用手按一按漂在水面上的瓶子,你有什么感觉

感受液体对物体的浮力

水中天鹅

感受气体对物体的浮力

氢气球上升

气艇浮在空中

二、浮力的方向

竖直向上

F浮

F浮

画出下列物体在水中所受浮力的示意图

浮力方向总是竖直向上的

对浸在其中的物体会

有一个 的 力。

对浸在其中的物体会

有一个 的 力。

液体

竖直向上

托

气体

竖直向上

托

无论是液体还是气体,对浸在其中的物体都有竖直向上的托力,物理学中把这个托力叫浮力。

结论:

浮在液体中的物体受到液体对它向上托力(即浮力)作用 , 而下沉的物体是否也受到浮力作用?

铝块

物体名称

测力计数值 数值

变化

空气中 入水后

砝码

那在水中下沉的物体是否受浮力呢

G

F′

砝码在空气中,弹簧测力计的示数为G

在水中的示数为F′

F浮

弹簧测力计的示数减小

称重法测浮力

结论(1)物体在液体中受到 的作用。

(2)浮力的大小 。

(3)浮力的方 向 。

F浮=G-F′

竖直向上

F浮=G-F'

浮力

将充足气的篮球和套扎在气针尾端的气球一起挂于杠杆左端,调整杠杆右端的钩码,使杠杆平衡。

再将扎在气球上的气针头插入篮球的气门内,气球随即膨胀,此时的杠杆不平衡了,为什么?

想一想

浮力是怎样产生的?

活动2:浮力是怎样产生的

浮力产生原因的理论分析:

F向上

F向下

P向下 =ρgh上

P向上 =ρgh下

F浮 = F向上 — F向下

F向下 = P向下 S

F向上 = P向上 S

浮力的实质:

浮力就是液体对物体向____和向____的____ __。

上

下

压力差

石蜡与量筒底部无空隙

石蜡与量筒底部有空隙

你知道吗

想一想:河中的桥墩受到水的浮力了吗?

注意:

物体下表面没有液体(或与底密合)时,____

(受/不受)浮力。

不受

产生浮力的条件:物体下表面必须要受到液体

向上的压力。

3. 一铜块挂在弹簧测力计上,将铜块浸入水中时,弹簧测力计的示数等于( )

A.铜块的体积

B.铜块受到的重力

C.铜块受到的浮力

D.铜块受到的重力与浮力之差

2.某物块浸没在水中时,下表面受到水的压力为2.3N,上表面受到水的压力为1.5N,则该物块受到水的浮力为___ N,方向为________。

4.木桩打到泥中时,受到水的浮力是____牛。

1.一个1N的钩码,挂在弹簧秤钩上, 当钩码浸没在水中时弹簧秤的示数是0.87,N这个钩码受到水的浮力是_____N; 若钩码受到的浮力是0.1N时,弹簧秤的示数应是_______N.

板书设计

认识浮力

一、定义

浮力:液体(气体)对浸在其中的物体都

有竖直向上 的托力。

二、测量方法:

称重法测浮力: F浮=G--F'

三、浮力产生的原因:

F浮=F上--F下

9.1认识浮力

一、 学情分析

八年级的学生,正处于儿童和青少年的过渡期,对自然界的好奇心越来越强,并表现出强烈的求知欲。但他们对事物的认识还不够全面,仍需要借助具体形象的材料来支持。教学中应注意,充分发挥实验与实例的作用,借助他们已有的科学知识和生活经验迎合他们好奇、好动、好强的心理特点培养学生对物理的兴趣,调动他们学习的积极性和主动性。

二、教材分析

1、教材的地位和作用:

浮力知识对人们的日常生活,生产技术和科学研究有着广泛的现实意义。 本节课对浮力的认识,将结合前面所学的液体压强、压力,为后面学习阿基米德原理、浮力的利用奠定基础

2、确立教学目标

(1).通过实验探究,让学生认识浮力和浮力的测量方法——称重法。

(2).了解浮力产生的原因,使学生通过实验探究去认识现象,发现规律。

(3).通过对浮力的认识过程,培养学生的推理能力,进一步激发学生对物理的学习兴趣,激发学生勇于探究真理的热情,培养实事求是的科学态度

3、教学的重点与难点

浮力概念贯穿本章始末,与人们的生活密切联系,所以浮力概念的建立是本节课的一个重点。另一重点是学生体验探究称重法测浮力的过程。那么本节课的难点是了解浮力的产生原因。

教具准备:多媒体课件、水槽、饮料瓶、烧杯、小桶、木块、弹簧测力计、钩码、铁块、量筒等

教学活动是师生的双边活动,在教学中以教师为主导,充分利用生活中例子和实验激发学生的求知欲望,调动学生的主动性和积极性。

以学生为主体,让学生积极参与实验的设计与探究,边动手思考。

本节课所采用的教法:设疑、引导、讲授

学法: 观察、小组讨论、实验探究

三、教法和学法

四、教 学 过 程

1、设置情景,引入新课

2、新课讲授

3、课堂小结

5、反馈和巩固

4、教师评价

1.设疑引入

想一想:不动瓶子,你能将乒乓球拿出来吗

用手按一按漂在水面上的瓶子,你有什么感觉

感受液体对物体的浮力

水中天鹅

感受气体对物体的浮力

氢气球上升

气艇浮在空中

二、浮力的方向

竖直向上

F浮

F浮

画出下列物体在水中所受浮力的示意图

浮力方向总是竖直向上的

对浸在其中的物体会

有一个 的 力。

对浸在其中的物体会

有一个 的 力。

液体

竖直向上

托

气体

竖直向上

托

无论是液体还是气体,对浸在其中的物体都有竖直向上的托力,物理学中把这个托力叫浮力。

结论:

浮在液体中的物体受到液体对它向上托力(即浮力)作用 , 而下沉的物体是否也受到浮力作用?

铝块

物体名称

测力计数值 数值

变化

空气中 入水后

砝码

那在水中下沉的物体是否受浮力呢

G

F′

砝码在空气中,弹簧测力计的示数为G

在水中的示数为F′

F浮

弹簧测力计的示数减小

称重法测浮力

结论(1)物体在液体中受到 的作用。

(2)浮力的大小 。

(3)浮力的方 向 。

F浮=G-F′

竖直向上

F浮=G-F'

浮力

将充足气的篮球和套扎在气针尾端的气球一起挂于杠杆左端,调整杠杆右端的钩码,使杠杆平衡。

再将扎在气球上的气针头插入篮球的气门内,气球随即膨胀,此时的杠杆不平衡了,为什么?

想一想

浮力是怎样产生的?

活动2:浮力是怎样产生的

浮力产生原因的理论分析:

F向上

F向下

P向下 =ρgh上

P向上 =ρgh下

F浮 = F向上 — F向下

F向下 = P向下 S

F向上 = P向上 S

浮力的实质:

浮力就是液体对物体向____和向____的____ __。

上

下

压力差

石蜡与量筒底部无空隙

石蜡与量筒底部有空隙

你知道吗

想一想:河中的桥墩受到水的浮力了吗?

注意:

物体下表面没有液体(或与底密合)时,____

(受/不受)浮力。

不受

产生浮力的条件:物体下表面必须要受到液体

向上的压力。

3. 一铜块挂在弹簧测力计上,将铜块浸入水中时,弹簧测力计的示数等于( )

A.铜块的体积

B.铜块受到的重力

C.铜块受到的浮力

D.铜块受到的重力与浮力之差

2.某物块浸没在水中时,下表面受到水的压力为2.3N,上表面受到水的压力为1.5N,则该物块受到水的浮力为___ N,方向为________。

4.木桩打到泥中时,受到水的浮力是____牛。

1.一个1N的钩码,挂在弹簧秤钩上, 当钩码浸没在水中时弹簧秤的示数是0.87,N这个钩码受到水的浮力是_____N; 若钩码受到的浮力是0.1N时,弹簧秤的示数应是_______N.

板书设计

认识浮力

一、定义

浮力:液体(气体)对浸在其中的物体都

有竖直向上 的托力。

二、测量方法:

称重法测浮力: F浮=G--F'

三、浮力产生的原因:

F浮=F上--F下