人教版(2019)中外历史纲要上单元测试:第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)中外历史纲要上单元测试:第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 136.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-21 16:49:46 | ||

图片预览

文档简介

2019新版高一历史

单元测试

第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争

(时间:30分钟

满分:50分)

一、单选题(本大题共20小题,共60分)

法国民谣《两只老虎》的旋律传入中国后有多个不同版本的填词。其中最有名的是“打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀……”和“打倒土豪,打倒土豪,分田地,分田地……”这两段歌词出现的时代背景分别是( )

A.

北伐战争、国民革命

B.

抗日战争、解放战争

C.

土地革命、抗日战争

D.

北伐战争、土地革命

以下是太原会战中国军队指挥系统表。它主要说明了

第二战区司令长官阎锡山、副司令长官黄绍竑

第2集团军总司令

孙连仲

第6集团军总司令

杨爱源

第7集团军总司令

傅作义

第14集团军总司令

卫立煌

第18集团军(八路军)总指挥

朱德

第22集团军总司令

邓锡侯

A.

太原会战是抗战以来最大的胜利

B.

太原会战标志着抗战进入到相持阶段

C.

太原会战中国共两党合作抗战

D.

太原会战的作战部队都是国民党军队

1937年8月14日,国民政府发表自卫抗战声明,宣称:中国的领土主权已横受日本的侵略,国联盟约、九国公约、非战公约已为日本破坏无遗,中国的抗战是为了维护其领土主权的完整以及上述国际公约的尊严,深信各友邦将会予以同情,必能充分履行各国在国际条约下所应尽的义务。材料表明国民政府旨在

A.

调动中国人民的抗战积极性

B.

督促西方大国放弃缓靖政策

C.

倡议成立世界反法西斯同盟

D.

呼吁国际社会支持中国抗战

史料的价值在于客观真实。我们在研究“百团大战”时最有力的证据是

A.

百团大战的遗迹和当时的照片

B.

侵华日军老兵回忆录

C.

历史论著中对百团大战的描述

D.

电影作品《百团大战》

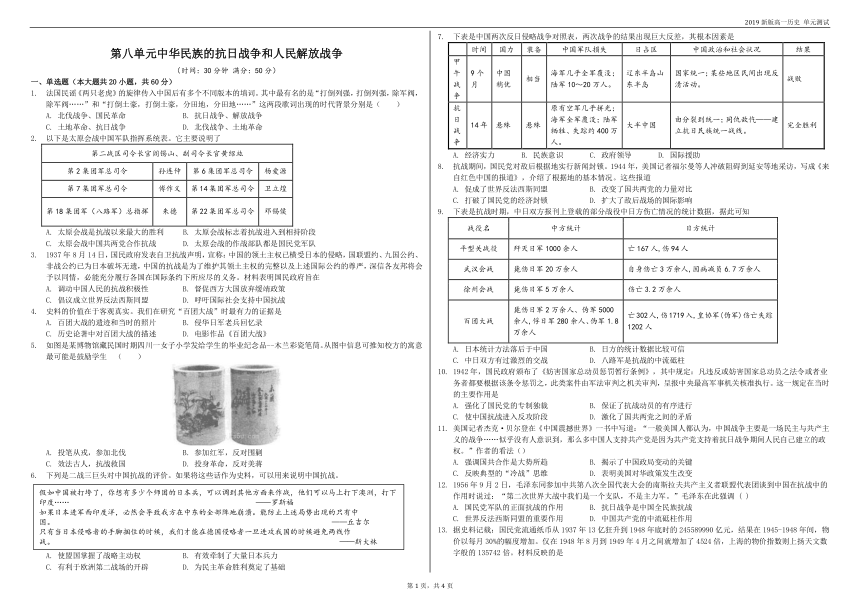

如图是某博物馆藏民国时期四川一女子小学发给学生的毕业纪念品--木兰彩瓷笔筒。从图中信息可推知校方的寓意最可能是鼓励学生?( )

A.

投笔从戎,参加北伐

B.

参加红军,反对围剿

C.

效法古人,抗战救国

D.

投身革命,反对美蒋

(

假如中国被打垮了,你想有多少个师团的日本兵,可以调到其他方面来作战,他们可以马上打下澳洲,打下印度……??

?????????

——罗斯福

如果日本进军西印度洋,必然会导致我方在中东的全部阵地崩溃。能防止上述局势出现的只有中

国。?????????????????????????

——丘吉尔

只有当日本侵略者的手脚捆住的时候,我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战。

??????????????????????????

——斯大林

)下列是二战三巨头对中国抗战的评价。如果将这些话作为史料,可以用来说明中国抗战。

A.

使盟国掌握了战略主动权

B.

有效牵制了大量日本兵力

C.

有利于欧洲第二战场的开辟

D.

为民主革命胜利奠定了基础

下表是中国两次反日侵略战争对照表,两次战争的结果出现巨大反差,其根本因素是

时间

国力

装备

中国军队损失

日占区

中国政治和社会状况

结果

甲午战争

9个月

中国稍优

相当

海军几乎全军覆没;陆军10~20万人。

辽东半岛山东半岛

国家统一;某些地区民间出现反清活动。

战败

抗日战争

14年

悬殊

悬殊

原有空军几乎拼光;海军全军覆没;陆军牺牲、失踪约400万人。

大半中国

由分裂到统一;同仇敌忾——建立抗日民族统一战线。

完全胜利

A.

经济实力

B.

民族意识

C.

政府领导

D.

国际援助

抗战期间,国民党对敌后根据地实行新闻封锁。1944年,美国记者福尔曼等人冲破阻碍到延安等地采访,写成《来自红色中国的报道》,介绍了根据地的基本情况。这些报道

A.

促成了世界反法西斯同盟

B.

改变了国共两党的力量对比

C.

打破了国民党的经济封锁

D.

扩大了敌后战场的国际影响

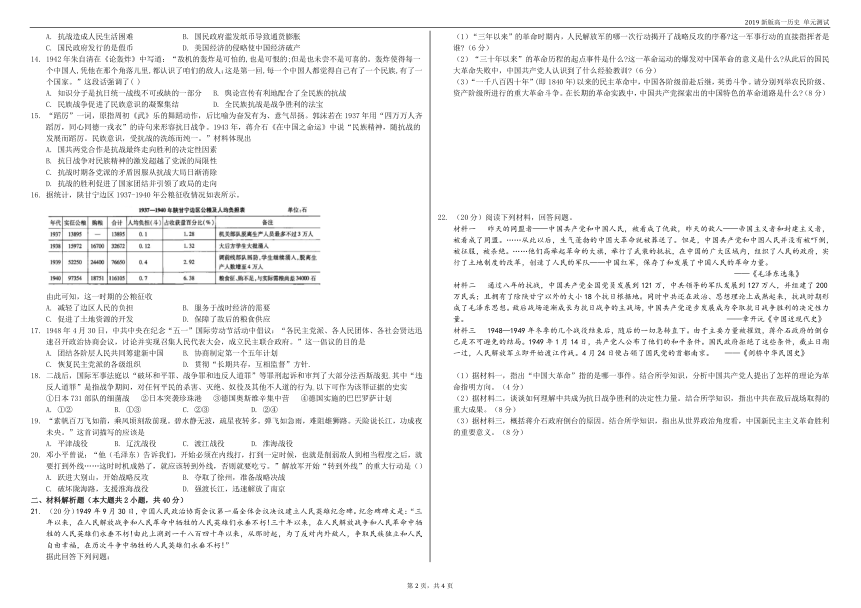

下表是抗战时期,中日双方报刊上登载的部分战役中日方伤亡情况的统计数据,据此可知

战役名

中方统计

日方统计

平型关战役

歼灭日军1000余人

亡167人,伤94人

武汉会战

毙伤日军20万余人

自身伤亡3万余人,因病减员6.7万余人

徐州会战

毙伤日军5万余人

伤亡3.2万余人

百团大战

毙伤日军2万余人、伪军5000余人,俘日军280余人、伪军1.8万余人

亡302人,伤1719入,皇协军(伪军)伤亡失踪1202人

A.

日本统计方法落后于中国

B.

日方的统计数据比较可信

C.

中日双方有过激烈的交战

D.

八路军是抗战的中流砥柱

1942年,国民政府颁布了《妨害国家总动员惩罚暂行条例》,其中规定:凡违反或妨害国家总动员之法令或者业务者都要根据该条令惩罚之,此类案件由军法审判之机关审判,呈报中央最高军事机关核准执行。这一规定在当时的主要作用是

A.

强化了国民党的专制独裁

B.

保证了抗战动员的有序进行

C.

使中国抗战进入反攻阶段

D.

激化了国共两党之间的矛盾

美国记者杰克·贝尔登在《中国震撼世界》一书中写道:“一般美国人都认为,中国战争主要是一场民主与共产主义的战争……似乎没有人意识到,那么多中国人支持共产党是因为共产党支持着抗日战争期间人民自己建立的政权。”作者的看法()

A.

强调国共合作是大势所趋

B.

揭示了中国政局变动的关键

C.

反映典型的“冷战”思维

D.

表明美国对华政策发生改变

1956年9月2日,毛泽东同参加中共第八次全国代表大会的南斯拉夫共产主义者联盟代表团谈到中国在抗战中的作用时说过:“第二次世界大战中我们是一个支队,不是主力军。”毛泽东在此强调

(

)

A.

国民党军队的正面抗战的作用

B.

抗日战争是中国全民族抗战

C.

世界反法西斯同盟的重要作用

D.

中国共产党的中流砥柱作用

据史料记载:国民党流通纸币从1937年13亿狂升到1948年底时的245589990亿元,结果在1945-1948年间,物价以每月30%的幅度增加。仅在1948年8月到1949年4月之间就增加了4524倍,上海的物价指数则上扬天文数字般的135742倍。材料反映的是

A.

抗战造成人民生活困难

B.

国民政府滥发纸币导致通货膨胀

C.

国民政府发行的是假币

D.

美国经济的侵略使中国经济破产

1942年朱自清在《论轰炸》中写道:“敌机的轰炸是可怕的,也是可恨的;但是也未尝不是可喜的。轰炸使得每一个中国人,凭他在那个角落儿里,都认识了咱们的敌人;这是第一回,每一个中国人都觉得自己有了一个民族,有了一个国家。”这段话强调了(

)

A.

知识分子是抗日统一战线不可或缺的一部分

B.

舆论宣传有利地配合了全民族的抗战

C.

民族战争促进了民族意识的凝聚集结

D.

全民族抗战是战争胜利的法宝

“蹈厉”一词,原指周初《武》乐的舞蹈动作,后比喻为奋发有为、意气昂扬。郭沫若在1937年用“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”的诗句来形容抗日战争。1943年,蒋介石《在中国之命运》中说“民族精神,随抗战的发展而蹈厉。民族意识,受抗战的洗练而纯一。”材料体现出

A.

国共两党合作是抗战最终走向胜利的决定性因素

B.

抗日战争对民族精神的激发超越了党派的局限性

C.

抗战时期各党派的矛盾因服从抗战大局日渐消除

D.

抗战的胜利促进了国家团结并引领了政局的走向

据统计,陕甘宁边区1937-1940年公粮征收情况如表所示。

由此可知,这一时期的公粮征收

A.

减轻了边区人民的负担

B.

服务于战时经济的需要

C.

促进了土地资源的开发

D.

保障了敌后的粮食供应

1948年4月30日,中共中央在纪念“五一”国际劳动节活动中倡议:“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”这一倡议的目的是

A.

团结各阶层人民共同筹建新中国

B.

协商制定第一个五年计划

C.

恢复民主党派的各级组织

D.

贯彻“长期共存,互相监督”方针.

二战后,国际军事法庭以“破坏和平罪、战争罪和违反人道罪”等罪刑起诉和审判了大部分法西斯战犯?其中“违反人道罪”是指战争期间,对任何平民的杀害、灭绝、奴役及其他不人道的行为?以下可作为该罪证据的史实

①日本731部队的细菌战

?②日本突袭珍珠港

?③德国奥斯维辛集中营

?④德国实施的巴巴罗萨计划

A.

①②

B.

①③

C.

②③

D.

②④

“素帆百万飞如箭,乘风顷刻敌前现。碧水静无波,疏星夜转多。弹飞如急雨,难阻雄狮路。天险说长江,功成夜未央。”这首词描写的应该是

A.

平津战役

B.

辽沈战役

C.

渡江战役

D.

淮海战役

邓小平曾说:“他(毛泽东)告诉我们,开始必须在内线打,打到一定时候,也就是削弱敌人到相当程度之后,就要打到外线……这时时机成熟了,就应该转到外线,否则就要吃亏。”解放军开始“转到外线”的重大行动是()

A.

跃进大别山,开始战略反攻

B.

夺取了徐州,准备战略决战

C.

破坏陇海路,支援淮海战役

D.

强渡长江,迅速解放了南京

二、材料解析题(本大题共2小题,共40分)

(20分)1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决议建立人民英雄纪念碑。纪念碑碑文是:“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年以来,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

据此回答下列问题:

(1)“三年以来”的革命时期内,人民解放军的哪一次行动揭开了战略反攻的序幕?这一军事行动的直接指挥者是谁?(6分)

(2)“三十年以来”的革命历程的起点事件是什么?这一革命运动的爆发对中国革命的意义是什么?从此后的国民大革命失败中,中国共产党人认识到了什么经验教训?(6分)

(3)“一千八百四十年”(即1840年)以来的民主革命中,中国各阶级前赴后继,英勇斗争。请分别列举农民阶级、资产阶级所进行的重大革命斗争。在长期的革命实践中,中国共产党探索出的中国特色的革命道路是什么?(8分)

(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一?

昨天的同盟者——中国共产党和中国人民,被看成了仇敌,昨天的敌人——帝国主义者和封建主义者,被看成了同盟。……从此以后,生气蓬勃的中国大革命就被葬送了。但是,中国共产党和中国人民并没有被吓倒,被征服,被杀绝。……他们高举起革命的大旗,举行了武装的抵抗,在中国的广大区域内,组织了人民的政府,实行了土地制度的改革,创造了人民的军队——中国红军,保存了和发展了中国人民的革命力量。?

——《毛泽东选集》

材料二?

通过八年的抗战,中国共产党全国党员发展到121万,中共领导的军队发展到127万人,并组建了200万民兵;且拥有了除陕甘宁以外的大小18个抗日根据地。同时中共还在政治、思想理论上成熟起来,抗战时期形成了毛泽东思想。敌后战场逐渐成长为抗日战争的主战场,中国共产党逐步发展成为夺取抗日战争胜利的决定性力量。?

——章开沅《中国近现代史》

材料三?

1948—1949年冬季的几个战役结束后,随后的一切急转直下。由于主要力量被摧毁,蒋介石政府的倒台已是不可避免的结局。1949年1月14日,共产党人公布了他们的和平条件。国民政府拒绝了这些条件,截止日期一过,人民解放军立即开始渡江作战。4月24日便占领了国民党的首都南京。?

——《剑桥中华民国史》

(1)据材料一,指出“中国大革命”指的是哪一事件。结合所学知识,分析中国共产党人提出了怎样的理论为革命指明方向。(4分)

(2)据材料二,谈谈如何理解中共成为抗日战争胜利的决定性力量。结合所学知识,指出中共在敌后战场取得的重大成果。(8分)

(3)据材料三,概括蒋介石政府倒台的原因。结合所学知识,指出从世界政治角度看,中国新民主主义革命胜利的重要意义。(8分)

答案和解析

【答案】D【解析】依据题干“打倒列强,除军阀”可知,这是国民大革命时期的口号;依据材料“打倒土豪,分田地”可知,这是国共十年对峙时期中共的土地革命的内容,故D项正确,A项错误。

抗日战争、解放战争在材料中没有体现,故BC两项错误。

故选:D。

2.【答案】C

3.【答案】D【解答】A.依据“深信各友邦将会予以同情,必能充分履行各国在国际条约下所应尽的义务”可知国民政府旨在呼吁国际援助,故排除A。

B.材料未涉及英法等国的缓靖政策,故排除B。

C.世界反法西斯同盟成立于1942年,时间不符合,故排除C。

D.依据“中国的领土主权已横受日本的侵略,国联盟约、九国公约、非战公约已为日本破坏无遗,中国的抗战是为了维护其领土主权的完整以及上述国际公约的尊严,深信各友邦将会予以同情,必能充分履行各国在国际条约下所应尽的义务”并结合所学可知,因为国联盟约规定保持和平与安全,不从事战争,九国公约规定不得营谋在中国的特殊权益,非战公约规定放弃战争用和平方法解决国家间争端,国民政府指出这些现实的问题旨在呼吁国际社会支持中国抗战,故D符合题意。故选D。

4.【答案】A【解析】A.依据材料并结合所学知识可知,“百团大战的遗迹和当时的照片”属于一手史料,是研究“百团大战”时最有力的证据,故

A项符合题意。

BC.回忆录\历史论著带有主观性,故BC错误。?

D.本项所述属于文艺作品,与“最有力的证据”不符,故D错误。

故选A项。

5.【答案】C【解析】依据题干图示中的“民国二十四年”可知,时间是1935年,结合所学可知,此时处于抗日战争时期,校方发给学生木兰彩瓷笔筒的目的是效法古人,抗战救国,故C项正确.

北伐战争是在1926年,与题干时间不符,故A项错误.

反对围剿是在1930-1933年,与题干时间不符,故B项错误.

反对美蒋是在解放战争时期,与题干时间不符,故D项错误.

故选C.

6.【答案】B【解答】A.使盟国掌握了战略主动权在材料中没有体现,故排除A。

B.根据材料信息可知,斯大林、罗斯福、丘吉尔三人对中国抗战的评价话语,体现了他们对评价中国战场地位的一致性,可有效牵制大量日本兵力,故选B。

C.德黑兰会议规定苏美英三国在对德作战中行动一致,决定在欧洲开辟第二战场,故排除C。

D.为民主革命胜利奠定基础与材料无关,故排除D。

故选B。

7.【答案】B【解答】A.根据表格信息可知,甲午中日战争中中国的国力稍优,但是最终失败,说明经济实力不是根本原因,故排除A。

B.根据表格信息可知,抗日战争能够取胜主要是因为建立了抗日民族统一战线,民族意识增强,故B正确。

CD.政府领导和国际援助都不是取胜的根本原因,故排除CD。

故选B。

8.【答案】D【解答】

D.由材料“国民党对敌后根据地实行新闻封锁。1944年,美国记者福尔曼等人冲破阻碍到延安等地采访……介绍了根据地的基本情况”,结合所学知识可见,抗战相持阶段美国进步记者的这些报道真实反映了中共及敌后抗日根据地坚持抗战的具体情况,从而扩大了敌后战场的国际影响,故D正确。

A.世界反法西斯同盟早在1942年初已建立,故A排除。

BC.两项所述均在材料信息无反映,故BC排除。故选D。

9.【答案】C

【解答】C.通过分析表格内容,可知对于中日一些重要战役日本与中国双方都在进行对自己有利的宣传活动,侧面反映了中日双方有过激烈的交战,故C项正确。

A.A项对材料内容理解不全面,没有看到日本的作为,可排除。

B.对比材料中两方的统计的数据无法证明日本数据的可信,B项表述错误。

D.D项对材料内容理解不正确,材料内容反映的是国共双方的抗战,所以排除D项。

?故选C。

10.【答案】B【解答】A.“国民党的专制独裁”材料无体现,但不是当时的主要作用,故排除A。

B.根据材料中的时间“1942年”结合所学知识可知,当时中国处于抗战时期,这一规定主要是抗战的需要,其有利于保障抗战动员有序进行,故B正确。

C.1942年中国抗战尚处于抗战相持阶段,故排除C。

D.总动员令激化了国共两党矛盾的表述,不符合历史事实,故排除D。

故选B。

11.【答案】B【解答】A.国共之间爆发内战,所以,国共合作一词不符合题意,故排除A。

B.中共政权代表人民利益,因而中共获得人民的支持是最终推翻国民党统治的保障,故B正确。

C.作者的落脚点是“支持着抗日战争期间人民自己建立的政权”,故排除C。

D.作者的落脚点是“支持着抗日战争期间人民自己建立的政权”,故排除D。

故选B。

12.【答案】C【解答】AD.材料未体现正面战场或敌后战场的作用,故排除AD。

B.该项与题意不符合,故排除B。

C.从材料“第二次世界大战中我们是一个支队,不是主力军”分析理解,结合二战的过程,我们可以看出,在二战中起主力作用的就是世界反法西斯同盟,中国战场是世界反法西斯战争的一部分,故C正确。

故选C。

13.【答案】B【解答】A.抗日战争在1945年已经结束,45年后物价继续上涨主因在国民政府的滥发纸币上,故A排除。

B.由材料“国民党流通纸币从1937年13亿狂升到1948年底时的245589990亿元,结果在1945-1948年间,物价以每月30%的幅度增加”可知通货膨胀与国民政府滥发纸币之间存在因果关系,故B正确。

?C.纸币是国家法定货币,由国家发行,国民政府发行的肯定不是假币,故C排除。

D.材料未涉及美国的经济侵略,故D排除。

故选B。

14.【答案】C

【解答】C.从材料中“每一个中国人都觉得自己有了一个民族,有了一个国家”,明显可以看出由于日本的侵略,使得中国民众的民族意识和民族精神得以增强,民族认同感加强了,故C正确。?

ABD.不符合材料意思,故排除ABD。故选C。

15.【答案】B

【解答】A.材料看不出国共合作抗战是胜利的决定性因素,故A错误。

材料反映的是习主席借用抗日战争的精神来激励现代的共产党,也反映出蒋介石用民族精神来激发国人的抗战意识,明显可以看出抗战对民族精神的激发,超越了党派和时代的限制。

B.根据材料中的信息:“蹈厉”一词,原指周初《武》乐的舞蹈动作,后比喻奋发有为、意气昂扬。1943年,蒋介石在《中国之命运》中说“民族精神,随抗战的发展而蹈厉。民族意识,受抗战的洗炼而纯一”,联系所学知识可知,材料体现出抗战对民族精神的激发超越了党派的限制,故

B正确。

C.材料没有体现出党派矛盾,故C错误。

D.抗战胜利以后,国家没有陷入团结稳定的环境之中,而是不久就爆发了解放战争,故D错误。

故选B。

16.【答案】B【解答】A.本项与题目信息不一致,由表格可知人均负担在加重,故排除A。

B.从表格可知,1937—1940年陕甘宁边区不断加大公粮征收的力度,究其原因在于全民族的抗战客观需要,服务于抗战是当时的主旋律,故B正确。

C.由题目可知,所收公粮占收获量的百分比在逐渐增加,客观上说明土地资源未必得到开发,故排除C。

D.由表格可知1940年尚差34000石,故排除D。故选B。

17.【答案】A【解答】A.依据材料“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”和时间信息“1948年”结合所学知识可知,材料体现了中国共产党努力争取各界支持成立民主联合政府,为筹建新中国做准备,故A正确。

B.一五计划在1953年开始实施,故排除B。

C.材料没有提及恢复民主党派的各级组织的问题,故排除C。

D.“长期共存,互相监督”的方针是在建国后1956年提出的,故排除D。

故选A。

18.【答案】B【解答】①③.依据材料“违反人道罪”指战争发生前和战争期间,对任何平民的杀害、灭绝、奴役及其他不人道的行为。“七三一部队1932年在中国哈尔滨设立研究中心,这支部队拥有3000多名细菌专家和研究人员,分工负责实验和生产细菌武器,残忍地对各国抗日志士和中国平民的健康人体用鼠疫、伤寒、霍乱、炭疽等细菌和毒气进行活人实验,①符合题意;奥斯维辛集中营位于克拉科夫西边54公里处的奥斯维辛城,是第二次世界大战期间纳粹建立的最大的集中营和灭绝营,集中营内曾关押着来自德国、苏联、波兰、法国、奥地利、匈牙利等三十多个国家的犹太人、吉普赛人、战俘、知识分子、抵抗组织成员等。约90%的受害者是欧洲各国的犹太人,大多数受害者死于被毒气室的毒气,其他死亡原因是苦役、疾病、个别处决以及所谓的“医学实验”,③符合题意。

②④.这两项是二战战争的具体表现,与题意“任何平民的杀害、灭绝、奴役及其他不人道的行为”不符合,故排除。

?故选B。

19.【答案】C【解答】C.题干关键“百万”“长江”,依据所学可知这是渡江战役,故C正确。

ABD.平津战役、辽沈战役、淮海战役与题干关键信息不符,故排除ABD。

?故选C。

20.【答案】A【解答】A.从材料中的由内线转移到外线,我们可以看出,这应该是要战略反攻,结合所学知识,我们可知在解放战争时期进行战略反攻的表现,应该是刘邓大军挺进大别山,故A正确。

BCD.夺取了徐州,支持淮海战役,是三大战役的表现;强渡长江是渡江战役的表现。综上,故排除BCD。

故选A。

21.【答案】(1)行动:挺进大别山。指挥者:刘伯承、邓小平。(6分)

(2)事件:五四运动。意义:标志新民主主义革命的开端。

经验教训:掌握军队(武装力量)的重要性。(6分)

(3)斗争:太平天国运动(或义和团运动)。辛亥革命。

道路:“农村包围城市,武装夺取政权”道路(或“工农武装割据”道路)。(8分)

【解析】(1)本题考查解放战争的相关知识,主要考查学生的运用知识解决问题的能力,具体考查揭开了战略反攻的序幕的事件。结合所学知识可以直接回答解放战争的序幕及其指挥者即刘邓大军千里挺进大别山;

(2)本题考查新民主主义革命胜利的相关知识,主要考查学生的知识迁移能力,具体考查1919年五四运动。根据材料和所学知识回答。1949年以前30年是1919年由此可知问题所指应该是五四运动,根据教材内容可以直接回答五四运动的重大意义以及中国在土地革命时期的经验总结;

(3)本题考查民主主义革命的相关知识,主要考查学生的知识迁移能力,具体考查中国特色的革命道路。根据材料和所学知识回答。鸦片战争之后中国农民阶级、资产阶级所进行的重大革命斗争分别是太平天国运动(或义和团运动)和辛亥革命,中国特色的革命道路是农村包围城市武装夺取政权。

22.【答案】(1)事件:国民革命运动;理论:工农武装割据理论。(4分)

(2)理解:中共党员数量和人民军队的增加;建立了广泛的根据地;毛泽东思想的成熟;敌后战场成为抗战后期的主战场。成果:百团大战。(8分)

(3)原因:三大战役基本上消灭了国民党军队主力;人民解放军占领了南京。意义:它改变了世界政治格局;壮大了世界和平、民主和社会主义力量;鼓舞了世界被压迫民族和人民解放斗争的士气。(8分)

【解析】(1)本题考查国民大革命及工农武装割据理论的相关知识,旨在考查学生解析材料分析材料的能力。第一小问事件,根据材料一“昨天的同盟者——中国共产党和中国人民,被看成了仇敌,昨天的敌人——帝国主义者和封建主义者,被看成了同盟者”可知,材料指的是国民大革命失败,蒋介石勾结帝国主义破坏国民,故事件指的是国民大革命。第二小问理论,结合时代背景即可得出答案,即工农武装割据理论。

(2)本题考查中共成为抗战胜利的决定性力量及敌后战场取得的重大成果,旨在考查学生运用已有知识解析材料能力。第一小问理解,根据材料二“国共产党全国党员发展到121万,中共领导的军队发展到127万人,并组建了200万民兵;且拥有了除陕甘宁以外的大小18个抗日根据地”可知,中共党员数量和人民军队的增加;建立了广泛的根据地;依据材料“抗战时期形成了毛泽东思想”可知,毛泽东思想的成熟也是抗战胜利因素之一;“敌后战场逐渐成长为抗日战争的主战场”说明敌后战场作用;第二小问成果,结合所学即可得出,即百团大战。

(3)本题考查蒋介石政府倒台的原因及中国新民主主义革命胜利的重要意义,旨在考查学生运用所学提取有效信息能力。第一小问原因,根据材料三“1948—1949

年冬季的几个战役结束后,随后的一切急转直下。由于主要力量被摧毁,蒋介石政府的倒台已是不可避免的结局”及“4

月

24

日便占领了国民党的首都南京”可知,三大战役基本上消灭了国民党军队主力;人民解放军占领了南京;第二小问意义,结合中国新民主主义革命胜利的重要意义回答即可,但要注意从从世界政治角度回答,即它改变了世界政治格局;壮大了世界和平、民主和社会主义力量;鼓舞了世界被压迫民族和人民解放斗争的士气。

第2页,共2页

第1页,共1页

单元测试

第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争

(时间:30分钟

满分:50分)

一、单选题(本大题共20小题,共60分)

法国民谣《两只老虎》的旋律传入中国后有多个不同版本的填词。其中最有名的是“打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀……”和“打倒土豪,打倒土豪,分田地,分田地……”这两段歌词出现的时代背景分别是( )

A.

北伐战争、国民革命

B.

抗日战争、解放战争

C.

土地革命、抗日战争

D.

北伐战争、土地革命

以下是太原会战中国军队指挥系统表。它主要说明了

第二战区司令长官阎锡山、副司令长官黄绍竑

第2集团军总司令

孙连仲

第6集团军总司令

杨爱源

第7集团军总司令

傅作义

第14集团军总司令

卫立煌

第18集团军(八路军)总指挥

朱德

第22集团军总司令

邓锡侯

A.

太原会战是抗战以来最大的胜利

B.

太原会战标志着抗战进入到相持阶段

C.

太原会战中国共两党合作抗战

D.

太原会战的作战部队都是国民党军队

1937年8月14日,国民政府发表自卫抗战声明,宣称:中国的领土主权已横受日本的侵略,国联盟约、九国公约、非战公约已为日本破坏无遗,中国的抗战是为了维护其领土主权的完整以及上述国际公约的尊严,深信各友邦将会予以同情,必能充分履行各国在国际条约下所应尽的义务。材料表明国民政府旨在

A.

调动中国人民的抗战积极性

B.

督促西方大国放弃缓靖政策

C.

倡议成立世界反法西斯同盟

D.

呼吁国际社会支持中国抗战

史料的价值在于客观真实。我们在研究“百团大战”时最有力的证据是

A.

百团大战的遗迹和当时的照片

B.

侵华日军老兵回忆录

C.

历史论著中对百团大战的描述

D.

电影作品《百团大战》

如图是某博物馆藏民国时期四川一女子小学发给学生的毕业纪念品--木兰彩瓷笔筒。从图中信息可推知校方的寓意最可能是鼓励学生?( )

A.

投笔从戎,参加北伐

B.

参加红军,反对围剿

C.

效法古人,抗战救国

D.

投身革命,反对美蒋

(

假如中国被打垮了,你想有多少个师团的日本兵,可以调到其他方面来作战,他们可以马上打下澳洲,打下印度……??

?????????

——罗斯福

如果日本进军西印度洋,必然会导致我方在中东的全部阵地崩溃。能防止上述局势出现的只有中

国。?????????????????????????

——丘吉尔

只有当日本侵略者的手脚捆住的时候,我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战。

??????????????????????????

——斯大林

)下列是二战三巨头对中国抗战的评价。如果将这些话作为史料,可以用来说明中国抗战。

A.

使盟国掌握了战略主动权

B.

有效牵制了大量日本兵力

C.

有利于欧洲第二战场的开辟

D.

为民主革命胜利奠定了基础

下表是中国两次反日侵略战争对照表,两次战争的结果出现巨大反差,其根本因素是

时间

国力

装备

中国军队损失

日占区

中国政治和社会状况

结果

甲午战争

9个月

中国稍优

相当

海军几乎全军覆没;陆军10~20万人。

辽东半岛山东半岛

国家统一;某些地区民间出现反清活动。

战败

抗日战争

14年

悬殊

悬殊

原有空军几乎拼光;海军全军覆没;陆军牺牲、失踪约400万人。

大半中国

由分裂到统一;同仇敌忾——建立抗日民族统一战线。

完全胜利

A.

经济实力

B.

民族意识

C.

政府领导

D.

国际援助

抗战期间,国民党对敌后根据地实行新闻封锁。1944年,美国记者福尔曼等人冲破阻碍到延安等地采访,写成《来自红色中国的报道》,介绍了根据地的基本情况。这些报道

A.

促成了世界反法西斯同盟

B.

改变了国共两党的力量对比

C.

打破了国民党的经济封锁

D.

扩大了敌后战场的国际影响

下表是抗战时期,中日双方报刊上登载的部分战役中日方伤亡情况的统计数据,据此可知

战役名

中方统计

日方统计

平型关战役

歼灭日军1000余人

亡167人,伤94人

武汉会战

毙伤日军20万余人

自身伤亡3万余人,因病减员6.7万余人

徐州会战

毙伤日军5万余人

伤亡3.2万余人

百团大战

毙伤日军2万余人、伪军5000余人,俘日军280余人、伪军1.8万余人

亡302人,伤1719入,皇协军(伪军)伤亡失踪1202人

A.

日本统计方法落后于中国

B.

日方的统计数据比较可信

C.

中日双方有过激烈的交战

D.

八路军是抗战的中流砥柱

1942年,国民政府颁布了《妨害国家总动员惩罚暂行条例》,其中规定:凡违反或妨害国家总动员之法令或者业务者都要根据该条令惩罚之,此类案件由军法审判之机关审判,呈报中央最高军事机关核准执行。这一规定在当时的主要作用是

A.

强化了国民党的专制独裁

B.

保证了抗战动员的有序进行

C.

使中国抗战进入反攻阶段

D.

激化了国共两党之间的矛盾

美国记者杰克·贝尔登在《中国震撼世界》一书中写道:“一般美国人都认为,中国战争主要是一场民主与共产主义的战争……似乎没有人意识到,那么多中国人支持共产党是因为共产党支持着抗日战争期间人民自己建立的政权。”作者的看法()

A.

强调国共合作是大势所趋

B.

揭示了中国政局变动的关键

C.

反映典型的“冷战”思维

D.

表明美国对华政策发生改变

1956年9月2日,毛泽东同参加中共第八次全国代表大会的南斯拉夫共产主义者联盟代表团谈到中国在抗战中的作用时说过:“第二次世界大战中我们是一个支队,不是主力军。”毛泽东在此强调

(

)

A.

国民党军队的正面抗战的作用

B.

抗日战争是中国全民族抗战

C.

世界反法西斯同盟的重要作用

D.

中国共产党的中流砥柱作用

据史料记载:国民党流通纸币从1937年13亿狂升到1948年底时的245589990亿元,结果在1945-1948年间,物价以每月30%的幅度增加。仅在1948年8月到1949年4月之间就增加了4524倍,上海的物价指数则上扬天文数字般的135742倍。材料反映的是

A.

抗战造成人民生活困难

B.

国民政府滥发纸币导致通货膨胀

C.

国民政府发行的是假币

D.

美国经济的侵略使中国经济破产

1942年朱自清在《论轰炸》中写道:“敌机的轰炸是可怕的,也是可恨的;但是也未尝不是可喜的。轰炸使得每一个中国人,凭他在那个角落儿里,都认识了咱们的敌人;这是第一回,每一个中国人都觉得自己有了一个民族,有了一个国家。”这段话强调了(

)

A.

知识分子是抗日统一战线不可或缺的一部分

B.

舆论宣传有利地配合了全民族的抗战

C.

民族战争促进了民族意识的凝聚集结

D.

全民族抗战是战争胜利的法宝

“蹈厉”一词,原指周初《武》乐的舞蹈动作,后比喻为奋发有为、意气昂扬。郭沫若在1937年用“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”的诗句来形容抗日战争。1943年,蒋介石《在中国之命运》中说“民族精神,随抗战的发展而蹈厉。民族意识,受抗战的洗练而纯一。”材料体现出

A.

国共两党合作是抗战最终走向胜利的决定性因素

B.

抗日战争对民族精神的激发超越了党派的局限性

C.

抗战时期各党派的矛盾因服从抗战大局日渐消除

D.

抗战的胜利促进了国家团结并引领了政局的走向

据统计,陕甘宁边区1937-1940年公粮征收情况如表所示。

由此可知,这一时期的公粮征收

A.

减轻了边区人民的负担

B.

服务于战时经济的需要

C.

促进了土地资源的开发

D.

保障了敌后的粮食供应

1948年4月30日,中共中央在纪念“五一”国际劳动节活动中倡议:“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”这一倡议的目的是

A.

团结各阶层人民共同筹建新中国

B.

协商制定第一个五年计划

C.

恢复民主党派的各级组织

D.

贯彻“长期共存,互相监督”方针.

二战后,国际军事法庭以“破坏和平罪、战争罪和违反人道罪”等罪刑起诉和审判了大部分法西斯战犯?其中“违反人道罪”是指战争期间,对任何平民的杀害、灭绝、奴役及其他不人道的行为?以下可作为该罪证据的史实

①日本731部队的细菌战

?②日本突袭珍珠港

?③德国奥斯维辛集中营

?④德国实施的巴巴罗萨计划

A.

①②

B.

①③

C.

②③

D.

②④

“素帆百万飞如箭,乘风顷刻敌前现。碧水静无波,疏星夜转多。弹飞如急雨,难阻雄狮路。天险说长江,功成夜未央。”这首词描写的应该是

A.

平津战役

B.

辽沈战役

C.

渡江战役

D.

淮海战役

邓小平曾说:“他(毛泽东)告诉我们,开始必须在内线打,打到一定时候,也就是削弱敌人到相当程度之后,就要打到外线……这时时机成熟了,就应该转到外线,否则就要吃亏。”解放军开始“转到外线”的重大行动是()

A.

跃进大别山,开始战略反攻

B.

夺取了徐州,准备战略决战

C.

破坏陇海路,支援淮海战役

D.

强渡长江,迅速解放了南京

二、材料解析题(本大题共2小题,共40分)

(20分)1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决议建立人民英雄纪念碑。纪念碑碑文是:“三年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!三十年以来,在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽!由此上溯到一千八百四十年以来,从那时起,为了反对内外敌人,争取民族独立和人民自由幸福,在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽!”

据此回答下列问题:

(1)“三年以来”的革命时期内,人民解放军的哪一次行动揭开了战略反攻的序幕?这一军事行动的直接指挥者是谁?(6分)

(2)“三十年以来”的革命历程的起点事件是什么?这一革命运动的爆发对中国革命的意义是什么?从此后的国民大革命失败中,中国共产党人认识到了什么经验教训?(6分)

(3)“一千八百四十年”(即1840年)以来的民主革命中,中国各阶级前赴后继,英勇斗争。请分别列举农民阶级、资产阶级所进行的重大革命斗争。在长期的革命实践中,中国共产党探索出的中国特色的革命道路是什么?(8分)

(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一?

昨天的同盟者——中国共产党和中国人民,被看成了仇敌,昨天的敌人——帝国主义者和封建主义者,被看成了同盟。……从此以后,生气蓬勃的中国大革命就被葬送了。但是,中国共产党和中国人民并没有被吓倒,被征服,被杀绝。……他们高举起革命的大旗,举行了武装的抵抗,在中国的广大区域内,组织了人民的政府,实行了土地制度的改革,创造了人民的军队——中国红军,保存了和发展了中国人民的革命力量。?

——《毛泽东选集》

材料二?

通过八年的抗战,中国共产党全国党员发展到121万,中共领导的军队发展到127万人,并组建了200万民兵;且拥有了除陕甘宁以外的大小18个抗日根据地。同时中共还在政治、思想理论上成熟起来,抗战时期形成了毛泽东思想。敌后战场逐渐成长为抗日战争的主战场,中国共产党逐步发展成为夺取抗日战争胜利的决定性力量。?

——章开沅《中国近现代史》

材料三?

1948—1949年冬季的几个战役结束后,随后的一切急转直下。由于主要力量被摧毁,蒋介石政府的倒台已是不可避免的结局。1949年1月14日,共产党人公布了他们的和平条件。国民政府拒绝了这些条件,截止日期一过,人民解放军立即开始渡江作战。4月24日便占领了国民党的首都南京。?

——《剑桥中华民国史》

(1)据材料一,指出“中国大革命”指的是哪一事件。结合所学知识,分析中国共产党人提出了怎样的理论为革命指明方向。(4分)

(2)据材料二,谈谈如何理解中共成为抗日战争胜利的决定性力量。结合所学知识,指出中共在敌后战场取得的重大成果。(8分)

(3)据材料三,概括蒋介石政府倒台的原因。结合所学知识,指出从世界政治角度看,中国新民主主义革命胜利的重要意义。(8分)

答案和解析

【答案】D【解析】依据题干“打倒列强,除军阀”可知,这是国民大革命时期的口号;依据材料“打倒土豪,分田地”可知,这是国共十年对峙时期中共的土地革命的内容,故D项正确,A项错误。

抗日战争、解放战争在材料中没有体现,故BC两项错误。

故选:D。

2.【答案】C

3.【答案】D【解答】A.依据“深信各友邦将会予以同情,必能充分履行各国在国际条约下所应尽的义务”可知国民政府旨在呼吁国际援助,故排除A。

B.材料未涉及英法等国的缓靖政策,故排除B。

C.世界反法西斯同盟成立于1942年,时间不符合,故排除C。

D.依据“中国的领土主权已横受日本的侵略,国联盟约、九国公约、非战公约已为日本破坏无遗,中国的抗战是为了维护其领土主权的完整以及上述国际公约的尊严,深信各友邦将会予以同情,必能充分履行各国在国际条约下所应尽的义务”并结合所学可知,因为国联盟约规定保持和平与安全,不从事战争,九国公约规定不得营谋在中国的特殊权益,非战公约规定放弃战争用和平方法解决国家间争端,国民政府指出这些现实的问题旨在呼吁国际社会支持中国抗战,故D符合题意。故选D。

4.【答案】A【解析】A.依据材料并结合所学知识可知,“百团大战的遗迹和当时的照片”属于一手史料,是研究“百团大战”时最有力的证据,故

A项符合题意。

BC.回忆录\历史论著带有主观性,故BC错误。?

D.本项所述属于文艺作品,与“最有力的证据”不符,故D错误。

故选A项。

5.【答案】C【解析】依据题干图示中的“民国二十四年”可知,时间是1935年,结合所学可知,此时处于抗日战争时期,校方发给学生木兰彩瓷笔筒的目的是效法古人,抗战救国,故C项正确.

北伐战争是在1926年,与题干时间不符,故A项错误.

反对围剿是在1930-1933年,与题干时间不符,故B项错误.

反对美蒋是在解放战争时期,与题干时间不符,故D项错误.

故选C.

6.【答案】B【解答】A.使盟国掌握了战略主动权在材料中没有体现,故排除A。

B.根据材料信息可知,斯大林、罗斯福、丘吉尔三人对中国抗战的评价话语,体现了他们对评价中国战场地位的一致性,可有效牵制大量日本兵力,故选B。

C.德黑兰会议规定苏美英三国在对德作战中行动一致,决定在欧洲开辟第二战场,故排除C。

D.为民主革命胜利奠定基础与材料无关,故排除D。

故选B。

7.【答案】B【解答】A.根据表格信息可知,甲午中日战争中中国的国力稍优,但是最终失败,说明经济实力不是根本原因,故排除A。

B.根据表格信息可知,抗日战争能够取胜主要是因为建立了抗日民族统一战线,民族意识增强,故B正确。

CD.政府领导和国际援助都不是取胜的根本原因,故排除CD。

故选B。

8.【答案】D【解答】

D.由材料“国民党对敌后根据地实行新闻封锁。1944年,美国记者福尔曼等人冲破阻碍到延安等地采访……介绍了根据地的基本情况”,结合所学知识可见,抗战相持阶段美国进步记者的这些报道真实反映了中共及敌后抗日根据地坚持抗战的具体情况,从而扩大了敌后战场的国际影响,故D正确。

A.世界反法西斯同盟早在1942年初已建立,故A排除。

BC.两项所述均在材料信息无反映,故BC排除。故选D。

9.【答案】C

【解答】C.通过分析表格内容,可知对于中日一些重要战役日本与中国双方都在进行对自己有利的宣传活动,侧面反映了中日双方有过激烈的交战,故C项正确。

A.A项对材料内容理解不全面,没有看到日本的作为,可排除。

B.对比材料中两方的统计的数据无法证明日本数据的可信,B项表述错误。

D.D项对材料内容理解不正确,材料内容反映的是国共双方的抗战,所以排除D项。

?故选C。

10.【答案】B【解答】A.“国民党的专制独裁”材料无体现,但不是当时的主要作用,故排除A。

B.根据材料中的时间“1942年”结合所学知识可知,当时中国处于抗战时期,这一规定主要是抗战的需要,其有利于保障抗战动员有序进行,故B正确。

C.1942年中国抗战尚处于抗战相持阶段,故排除C。

D.总动员令激化了国共两党矛盾的表述,不符合历史事实,故排除D。

故选B。

11.【答案】B【解答】A.国共之间爆发内战,所以,国共合作一词不符合题意,故排除A。

B.中共政权代表人民利益,因而中共获得人民的支持是最终推翻国民党统治的保障,故B正确。

C.作者的落脚点是“支持着抗日战争期间人民自己建立的政权”,故排除C。

D.作者的落脚点是“支持着抗日战争期间人民自己建立的政权”,故排除D。

故选B。

12.【答案】C【解答】AD.材料未体现正面战场或敌后战场的作用,故排除AD。

B.该项与题意不符合,故排除B。

C.从材料“第二次世界大战中我们是一个支队,不是主力军”分析理解,结合二战的过程,我们可以看出,在二战中起主力作用的就是世界反法西斯同盟,中国战场是世界反法西斯战争的一部分,故C正确。

故选C。

13.【答案】B【解答】A.抗日战争在1945年已经结束,45年后物价继续上涨主因在国民政府的滥发纸币上,故A排除。

B.由材料“国民党流通纸币从1937年13亿狂升到1948年底时的245589990亿元,结果在1945-1948年间,物价以每月30%的幅度增加”可知通货膨胀与国民政府滥发纸币之间存在因果关系,故B正确。

?C.纸币是国家法定货币,由国家发行,国民政府发行的肯定不是假币,故C排除。

D.材料未涉及美国的经济侵略,故D排除。

故选B。

14.【答案】C

【解答】C.从材料中“每一个中国人都觉得自己有了一个民族,有了一个国家”,明显可以看出由于日本的侵略,使得中国民众的民族意识和民族精神得以增强,民族认同感加强了,故C正确。?

ABD.不符合材料意思,故排除ABD。故选C。

15.【答案】B

【解答】A.材料看不出国共合作抗战是胜利的决定性因素,故A错误。

材料反映的是习主席借用抗日战争的精神来激励现代的共产党,也反映出蒋介石用民族精神来激发国人的抗战意识,明显可以看出抗战对民族精神的激发,超越了党派和时代的限制。

B.根据材料中的信息:“蹈厉”一词,原指周初《武》乐的舞蹈动作,后比喻奋发有为、意气昂扬。1943年,蒋介石在《中国之命运》中说“民族精神,随抗战的发展而蹈厉。民族意识,受抗战的洗炼而纯一”,联系所学知识可知,材料体现出抗战对民族精神的激发超越了党派的限制,故

B正确。

C.材料没有体现出党派矛盾,故C错误。

D.抗战胜利以后,国家没有陷入团结稳定的环境之中,而是不久就爆发了解放战争,故D错误。

故选B。

16.【答案】B【解答】A.本项与题目信息不一致,由表格可知人均负担在加重,故排除A。

B.从表格可知,1937—1940年陕甘宁边区不断加大公粮征收的力度,究其原因在于全民族的抗战客观需要,服务于抗战是当时的主旋律,故B正确。

C.由题目可知,所收公粮占收获量的百分比在逐渐增加,客观上说明土地资源未必得到开发,故排除C。

D.由表格可知1940年尚差34000石,故排除D。故选B。

17.【答案】A【解答】A.依据材料“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”和时间信息“1948年”结合所学知识可知,材料体现了中国共产党努力争取各界支持成立民主联合政府,为筹建新中国做准备,故A正确。

B.一五计划在1953年开始实施,故排除B。

C.材料没有提及恢复民主党派的各级组织的问题,故排除C。

D.“长期共存,互相监督”的方针是在建国后1956年提出的,故排除D。

故选A。

18.【答案】B【解答】①③.依据材料“违反人道罪”指战争发生前和战争期间,对任何平民的杀害、灭绝、奴役及其他不人道的行为。“七三一部队1932年在中国哈尔滨设立研究中心,这支部队拥有3000多名细菌专家和研究人员,分工负责实验和生产细菌武器,残忍地对各国抗日志士和中国平民的健康人体用鼠疫、伤寒、霍乱、炭疽等细菌和毒气进行活人实验,①符合题意;奥斯维辛集中营位于克拉科夫西边54公里处的奥斯维辛城,是第二次世界大战期间纳粹建立的最大的集中营和灭绝营,集中营内曾关押着来自德国、苏联、波兰、法国、奥地利、匈牙利等三十多个国家的犹太人、吉普赛人、战俘、知识分子、抵抗组织成员等。约90%的受害者是欧洲各国的犹太人,大多数受害者死于被毒气室的毒气,其他死亡原因是苦役、疾病、个别处决以及所谓的“医学实验”,③符合题意。

②④.这两项是二战战争的具体表现,与题意“任何平民的杀害、灭绝、奴役及其他不人道的行为”不符合,故排除。

?故选B。

19.【答案】C【解答】C.题干关键“百万”“长江”,依据所学可知这是渡江战役,故C正确。

ABD.平津战役、辽沈战役、淮海战役与题干关键信息不符,故排除ABD。

?故选C。

20.【答案】A【解答】A.从材料中的由内线转移到外线,我们可以看出,这应该是要战略反攻,结合所学知识,我们可知在解放战争时期进行战略反攻的表现,应该是刘邓大军挺进大别山,故A正确。

BCD.夺取了徐州,支持淮海战役,是三大战役的表现;强渡长江是渡江战役的表现。综上,故排除BCD。

故选A。

21.【答案】(1)行动:挺进大别山。指挥者:刘伯承、邓小平。(6分)

(2)事件:五四运动。意义:标志新民主主义革命的开端。

经验教训:掌握军队(武装力量)的重要性。(6分)

(3)斗争:太平天国运动(或义和团运动)。辛亥革命。

道路:“农村包围城市,武装夺取政权”道路(或“工农武装割据”道路)。(8分)

【解析】(1)本题考查解放战争的相关知识,主要考查学生的运用知识解决问题的能力,具体考查揭开了战略反攻的序幕的事件。结合所学知识可以直接回答解放战争的序幕及其指挥者即刘邓大军千里挺进大别山;

(2)本题考查新民主主义革命胜利的相关知识,主要考查学生的知识迁移能力,具体考查1919年五四运动。根据材料和所学知识回答。1949年以前30年是1919年由此可知问题所指应该是五四运动,根据教材内容可以直接回答五四运动的重大意义以及中国在土地革命时期的经验总结;

(3)本题考查民主主义革命的相关知识,主要考查学生的知识迁移能力,具体考查中国特色的革命道路。根据材料和所学知识回答。鸦片战争之后中国农民阶级、资产阶级所进行的重大革命斗争分别是太平天国运动(或义和团运动)和辛亥革命,中国特色的革命道路是农村包围城市武装夺取政权。

22.【答案】(1)事件:国民革命运动;理论:工农武装割据理论。(4分)

(2)理解:中共党员数量和人民军队的增加;建立了广泛的根据地;毛泽东思想的成熟;敌后战场成为抗战后期的主战场。成果:百团大战。(8分)

(3)原因:三大战役基本上消灭了国民党军队主力;人民解放军占领了南京。意义:它改变了世界政治格局;壮大了世界和平、民主和社会主义力量;鼓舞了世界被压迫民族和人民解放斗争的士气。(8分)

【解析】(1)本题考查国民大革命及工农武装割据理论的相关知识,旨在考查学生解析材料分析材料的能力。第一小问事件,根据材料一“昨天的同盟者——中国共产党和中国人民,被看成了仇敌,昨天的敌人——帝国主义者和封建主义者,被看成了同盟者”可知,材料指的是国民大革命失败,蒋介石勾结帝国主义破坏国民,故事件指的是国民大革命。第二小问理论,结合时代背景即可得出答案,即工农武装割据理论。

(2)本题考查中共成为抗战胜利的决定性力量及敌后战场取得的重大成果,旨在考查学生运用已有知识解析材料能力。第一小问理解,根据材料二“国共产党全国党员发展到121万,中共领导的军队发展到127万人,并组建了200万民兵;且拥有了除陕甘宁以外的大小18个抗日根据地”可知,中共党员数量和人民军队的增加;建立了广泛的根据地;依据材料“抗战时期形成了毛泽东思想”可知,毛泽东思想的成熟也是抗战胜利因素之一;“敌后战场逐渐成长为抗日战争的主战场”说明敌后战场作用;第二小问成果,结合所学即可得出,即百团大战。

(3)本题考查蒋介石政府倒台的原因及中国新民主主义革命胜利的重要意义,旨在考查学生运用所学提取有效信息能力。第一小问原因,根据材料三“1948—1949

年冬季的几个战役结束后,随后的一切急转直下。由于主要力量被摧毁,蒋介石政府的倒台已是不可避免的结局”及“4

月

24

日便占领了国民党的首都南京”可知,三大战役基本上消灭了国民党军队主力;人民解放军占领了南京;第二小问意义,结合中国新民主主义革命胜利的重要意义回答即可,但要注意从从世界政治角度回答,即它改变了世界政治格局;壮大了世界和平、民主和社会主义力量;鼓舞了世界被压迫民族和人民解放斗争的士气。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进