6《将相和》课件(50张)

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

中国历史上著名的美玉,在它流传的数百年间,被奉为“天下所共传之宝”。又称和氏之璧、荆虹、和璧、和璞,相传秦始皇得到和氏璧后,命玉工将宰相李斯书写的“受命于天

既寿永昌”八个篆字雕刻在和氏璧上,做皇帝的玉印。这样,和氏璧就成了国玺,代代相传。

你知道和氏璧是一块怎样的玉璧吗?

司马迁(前145年-不可考):

字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。西汉史学家、散文家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。所创作的《史记》(原名《太史公书》)是中国第一部纪传体通史。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”。在我们中华民族五千年的历史长河中有许许多多可歌可泣的武将,也有众多有胆有识的文臣。今天让我们一起走进课文去认识两位熠熠生辉的人物吧!

?

1.自由朗读课文,圈出生字词,不会读的字查字典解决,难读的地方多读几遍,没把握的地方做批注。

2.听范读,注意自己标注的地方,看自己哪些地方读的不准确。

3.再读一遍,把课文读通读顺,然后读给同桌听。

你读这篇课文用了几分钟?了解了哪些内容?

如何快速默读课文

一篇文章篇幅很长,需要用最快的时间把握课文的主要内容。默读时,可采用如下技巧提高阅读速度:集中注意力,连词成句地读,不要一个字一个字地读,遇到不理解的词语或不认识的字,可以先不管,读完再查字词典。

读完课文,你了解了哪些内容?交流自己的阅读体会。

(1)读完全文,我了解了“完璧归赵”、“渑池之会”和“负荆请罪”三个小故事的内容。

(2)阅读时,集中注意力,边读边思考每段的主要内容,最后把每段的内容综合起来,就了解了课文的主要内容。

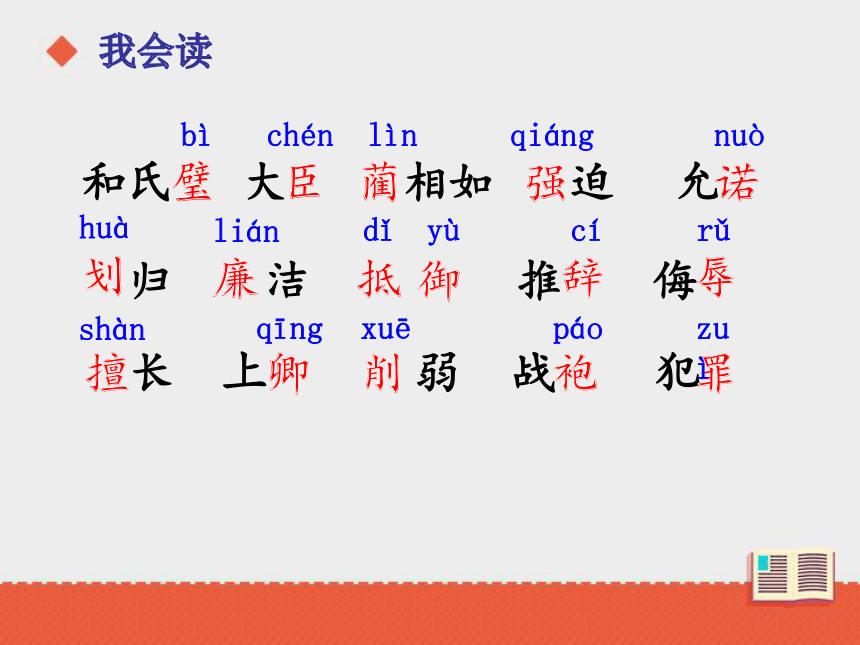

长

上

弱

战

犯

和氏

大

允

归

洁

推

侮

bì

chén

lìn

qiáng

nuò

huà

lián

cí

rǔ

shàn

qīng

xuē

páo

zuì

dǐ

yù

库

膝

融

浸

乳

临

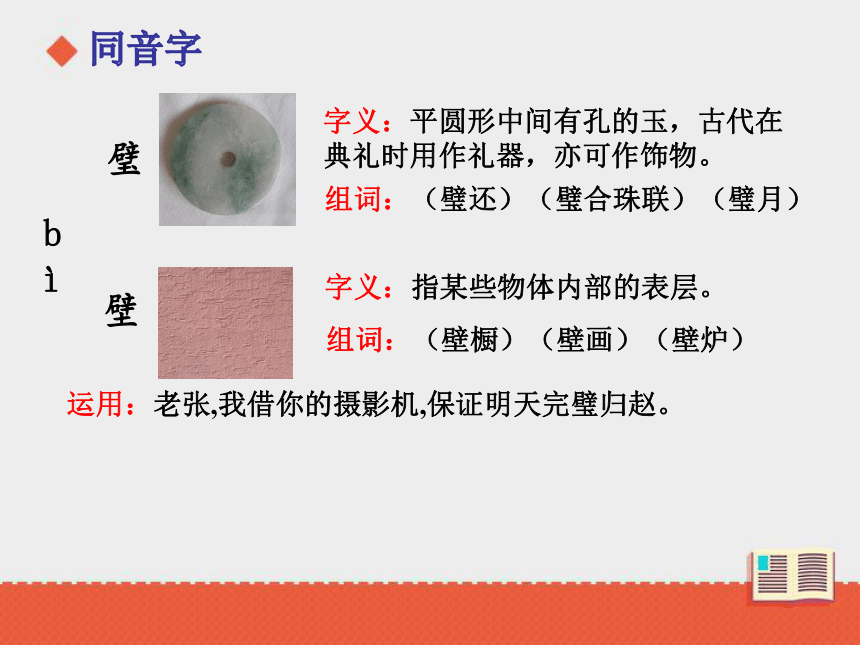

运用:老张,我借你的摄影机,保证明天完璧归赵。

璧

bì

壁

字义:平圆形中间有孔的玉,古代在典礼时用作礼器,亦可作饰物。

组词:(璧还)(璧合珠联)(璧月)

字义:指某些物体内部的表层。

组词:(壁橱)(壁画)(壁炉)

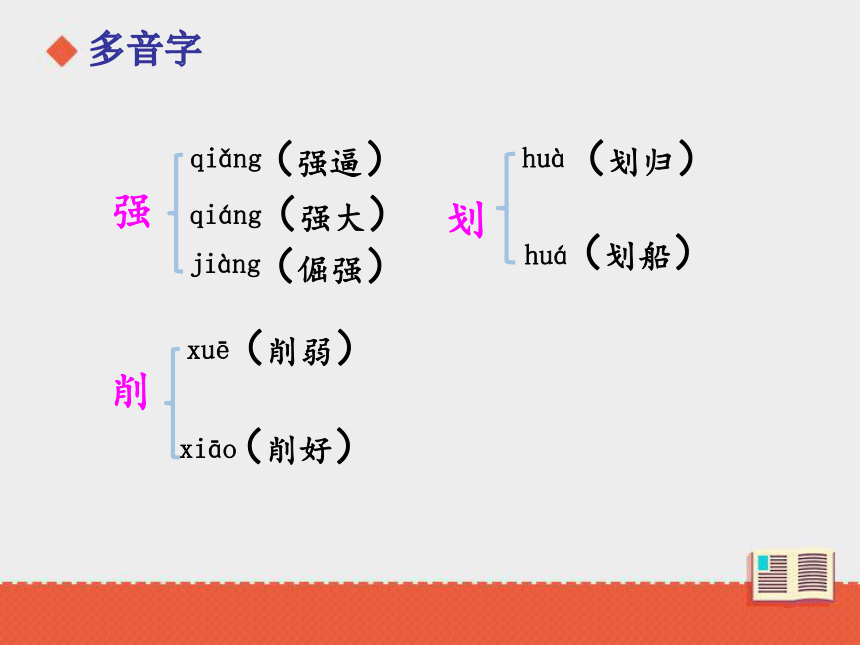

强

qiǎng

(强大)

huá

(划归)

(倔强)

jiàng

(强逼)

qiáng

xiāo

(削弱)

xuē

划

huà

(划船)

(削好)

削

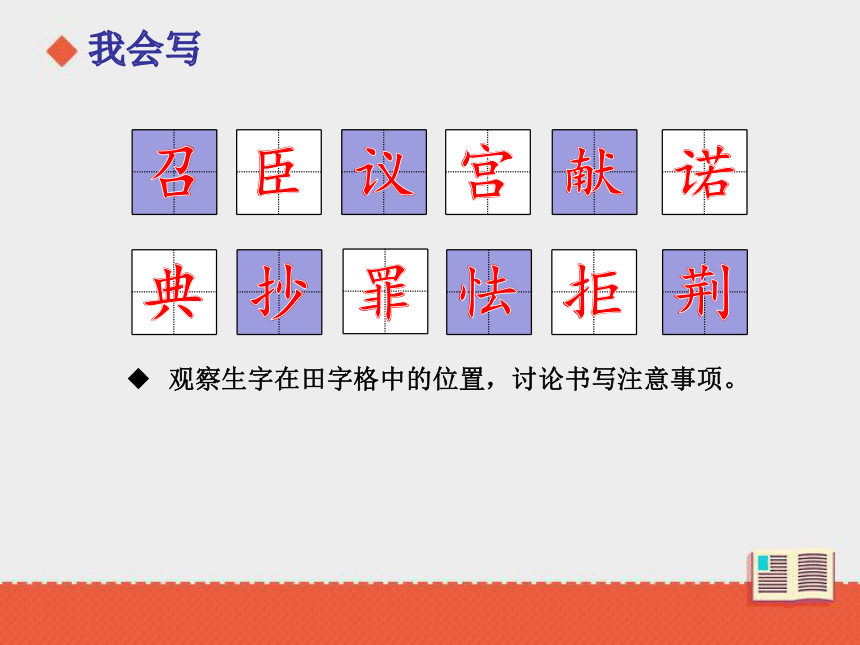

观察生字在田字格中的位置,讨论书写注意事项。

左右结构

诺

召

罪

典

上下结构

臣

怯

拒

献

独体结构

抄

议

宫

荆

臣

chén

结构:独体字

组词:臣仆

臣愿前往

音序:C

部首:臣

里边扁框朝左。

笔画从上到下依次来写,最后写左边的竖折。

献

xiàn

结构:左右

组词:献给

借花献佛

音序:X

部首:犬

南字下框内点和撇要小、下边是两横一竖。

犬字右上角有一点。

诺

nuò

结构:左右

组词:诺言

唯唯诺诺

音序:N

部首:讠

左窄右宽。

右下边是右不是古字、一撇在横的靠左位置起笔、横上边要短。

再读课文,想一想课文主要写了什么事?

本文通过对“完璧归赵”“渑池之会”

“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过。

一、下面加点字读音完全正确的一项是( )

B

二、读拼音,写词语。

1.赵王zhào

jí(

)dà

chén(

)来shānɡ

yì(

)解决问题的策略。

2.蔺相如把和氏璧xiàn

ɡěi(

)秦王,秦王却没有信守chénɡ

nuò(

),jù

jué(

)把十五座城交给赵国。

召集

大臣

商议

献给

承诺

拒绝

课文通过对“完璧归赵”“渑池之会”

“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过。

快速默读课文,连词成句地读,遇到不懂的词语,不要停下来,继续读下去,初步了解“将相和”这个故事的来龙去脉。

阅读速度的提高,与我们的整体识读能力有直接关系。逐字逐句读书的习惯使注视点增多,势必影响阅读的速度。而如果将许多字词、一句或数句甚至一段话作为一个整体

来识读,就会大大减少注视点和眼跳次数,这样阅读速度就会提高。因此,在阅读中注意养成整体识读的习惯,这也是提高快速阅读能力的一个重要方面。

快速阅读的方法(二)——连词成句地读

将相之间是怎样由“不和”到“和”的,三个小故事之间又有着怎样的关联呢?下面就让我们一起通过人物的动作、语言、心理等描写,找出故事之间的关联。

蔺相如

想了一会儿,说:“如果秦国提出用城换璧,我国却不答应,那理亏的是我们。如果我们把和氏璧给了秦国,秦国却不给我们十五座城,那理亏的就是他们。我愿意带着和氏璧到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧完好无缺地送回来。

他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”

“怒发冲冠”意思是气愤得头发直竖,顶起了帽子。形容愤怒到了极点。是神态描写。

蔺相如真的要把“脑袋和璧一块儿撞碎在这柱子上”吗?

蔺相如是在利用秦王喜欢璧的心理,用要撞碎和氏璧来威胁秦王,目的是把璧要回来,送回赵国,不是真的要“撞”。但如果秦王硬逼的话,他也是会真撞的。他决不会让和氏璧白白落到秦王手里。

讨论交流:

到了举行典礼那一天,蔺相如进宫见了秦王,说:“秦国的国君历来不守信用,我怕有负赵王所托,已经让人把和氏璧送回赵国了。如果您有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?我知道欺骗了您是死罪,您可以杀了我,但请好好考虑我的话。”

蔺相如非常聪明,派人把璧送回赵国,先发制人。秦王在众目睽睽之下不能杀他,只好把他送回赵国。蔺相如由被动变主动与秦王进行针锋相对的斗争,从中看出他机智勇敢、做事果断、不畏强暴的性格。

秦王没有办法,只得客客气气地把蔺相如送回了赵国。

“客客气气”说明不可一世的秦王在蔺相如的面前败下阵来,蔺相如取得了第一个回合的胜利。“只得”说明秦王的“客客气气”是不得已而为之,并不是真心的。这也从侧面突出了蔺相如的机智勇敢和秦王的虚伪。

“渑池之会”上蔺相如为何拼命地坚持要秦王为赵王击缶?秦王为何不敢拿赵王怎么样?

讨论交流:

蔺相如看秦王存心侮辱赵王,便向前走了几步,说:“赵王听说秦王擅长秦国的音乐,希望您能击缶助兴。”秦王很生气,拒绝了。蔺相如再次上前要求,秦王还是拒绝。蔺相如说:“您现在离我只有五步远。如果您不答应,我就跟您同归于尽!”

“同归于尽”可以看出蔺相如态度非常强硬,如果秦王再不答应,他就要跟秦王拼命。可见为了维护国家的尊严,蔺相如把自己的生死完全置之度外了。

“生气、拒绝”可以看出秦王很强势。对于赵国提出的不合理要求,他敢生气,敢义正言辞地再三拒绝,是因为他的国力强盛,不怕得罪赵国。

秦国的大臣不甘心,继续发难,但蔺相如毫不示弱,直到会面结束,秦王也没占到便宜。秦王知道廉颇已经在边境上作好了准备,不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。

划线的部分,照应上文大将军廉颇在边境上作好了抵御秦军的准备。由此可以看出在维护国家尊严上,廉颇也有很大的功劳,为下文写他对蔺相如不服气做铺垫。

这场斗争,赵国和秦国是打个平手,还是赵国占了上风?

赵国占了上风。因为秦国是强国,赵国是弱国,秦王和赵王一样为对方演奏乐器,秦王吃亏了。再说,赵王是秦王叫他鼓瑟的,而秦王是被蔺相如逼着击缶的,秦王和蔺相如身份不一样,要求对方的方法也不一样,所以说是赵国占了上风。

廉颇很不服气,他对别人说:“我廉颇立下了那么多战功,他蔺相如就靠一张嘴,反而爬到我头上去了。要是我碰见他,一定要让他下不来台!”

不满、不服。

“就靠”“爬”说明廉颇对靠嘴皮子上位的蔺相如很不服气,甚至有点瞧不起他。

蔺相如说∶“秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来攻打我们。我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

这段话说了两层意思,一层意思是说蔺相如回避廉颇并不是怕他,而是为了国家的利益,为国家着想;另一层意思是说将相和与不和与国家安危的关系:

将相和,国家则安;将相不和,国家则危。“就是因为有我们两个人在”,突出了廉颇、蔺相如在赵国的地位,同时也说出了秦国不敢攻打赵国的原因。

蔺相如的话传到了廉颇的耳朵里。廉颇静下心来想了想,觉得自己为了争一口气,就不顾国家利益,真不应该。于是,他脱下战袍,背上绑着荆条,到蔺相如门上请罪。

廉颇听到蔺相如说的话,知道了蔺相如处处回避他,并非胆怯,而是以国家利益为重,自己却居功自傲,只为自己着想,真不应该。于是他向蔺相如负荆请罪,反映了廉颇以国家利益为重、勇于认错、知错就改的特点。

“脱下战袍,绑着荆条”意味着廉颇放下了自己的名誉和地位,可见,他是真的认识到了自己的错误。

从文章的结构上看,“完璧归赵”和“渑池会面”是“负荆请罪”的起因,这三个小故事合起来构成了“将相和”这一完整、曲折的故事。从内容上看,“完璧归赵”是“渑池会面”的起因,因为“完璧归赵”使秦王没有占到便宜,才有了渑池会面时秦王对赵王的侮辱。而且在“完璧归赵”“渑池会面”这两件事上,蔺相如立下奇功,职位比廉颇高,从而造成了“将相不和”的局面,这才有了“负荆请罪”。

讨论交流:说说三个故事之间的联系。

廉颇:知错就改,以国家利益为重。

蔺相如:以国家利益为重,顾全大局,胸怀宽广。

想一想

廉颇负荆请罪,可以看出廉颇是个怎样的人?蔺相如又给你留下了怎样的印象呢?

运用典型事例写出人物的特点

典型事例就是最能反映人物品质的事例。就写人而言,写作时应该选择能够突出反映一个人的个性特征的材料,运用典型事例来表现人物鲜明独特的个性特征,刻画栩栩如生的人物形象。本文通过“完璧归赵”“渑池相会”两个具体事例表现了蔺相如的深谋远虑和胆识过人;而“负荆请罪”则高度赞扬了他顾大局、识大体的博大胸怀。

想一想本文在写法上有什么特点?

廉颇和蔺相如之所以能够和好,是因为他们有一个共同点——以国家利益为重,有一颗爱国之心。我们也要学习他们的爱国精神,以国家利益为重,不要只顾自己的利益而去损害国家的利益。

出自历史故事的成语:

完璧归赵

负荆请罪

卧薪尝胆

望梅止渴

退避三舍

描写人物神态的词语:

怒目圆睁

大惊失色

垂头丧气

神采飞扬

目瞪口呆

描写人物优秀品质的词语:

机智勇敢

舍生忘死

克己奉公

光明磊落

持之以恒

与历史人物相关的诗句:

(1)不畏秦强畏廉斗,古来只有蔺相如。

——晁补之《渑池道中》

(2)三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

——杜甫《蜀相》

(3)江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

——杜牧《题乌江亭》

(4)但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——王昌龄《出塞》

完璧归赵

将相和

以国为重

品德高尚

知错就改

精神可嘉

起因:秦王企图骗宝璧

经过:机制勇敢斗秦王

结果:完璧归赵,封上大夫

渑池会面

起因:秦王让赵王鼓瑟

经过:相如逼秦王击缶

结果:再立大功,封上卿

渑池会面

起因:廉颇不服欲羞辱

经过:相如回避忍退让

结果:负荆请罪将相和

本文通过对“

完璧归赵”“

渑池会面”“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过,赞扬了蔺相如勇敢机智、不畏强暴的斗争精神和以国家利益为重,顾大局、识大体的可贵品质及政治远见,也赞扬了廉颇勇于改过的精神。

1.读这篇课文我用了______分钟。

2.《将相和》通过__________、__________、__________三个故事,写出了__________的原因及__________的过程。

一、速读,了解内容

略

完璧归赵

渑池会面

负荆请罪

将相不和

将相和好

二.下列句子意思不同于其他三项的一项是( )

A.秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?

B.秦王我都不怕,还会怕廉将军。

C.秦王我都不怕,不会怕廉将军。

D.秦王我都不怕,怎么会怕廉将军?

B

小练笔

廉颇负荆请罪来到蔺相如家,蔺相如热情迎接。他们之间会有怎样的对话呢?写一写。

中国历史上著名的美玉,在它流传的数百年间,被奉为“天下所共传之宝”。又称和氏之璧、荆虹、和璧、和璞,相传秦始皇得到和氏璧后,命玉工将宰相李斯书写的“受命于天

既寿永昌”八个篆字雕刻在和氏璧上,做皇帝的玉印。这样,和氏璧就成了国玺,代代相传。

你知道和氏璧是一块怎样的玉璧吗?

司马迁(前145年-不可考):

字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。西汉史学家、散文家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。所创作的《史记》(原名《太史公书》)是中国第一部纪传体通史。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”。在我们中华民族五千年的历史长河中有许许多多可歌可泣的武将,也有众多有胆有识的文臣。今天让我们一起走进课文去认识两位熠熠生辉的人物吧!

?

1.自由朗读课文,圈出生字词,不会读的字查字典解决,难读的地方多读几遍,没把握的地方做批注。

2.听范读,注意自己标注的地方,看自己哪些地方读的不准确。

3.再读一遍,把课文读通读顺,然后读给同桌听。

你读这篇课文用了几分钟?了解了哪些内容?

如何快速默读课文

一篇文章篇幅很长,需要用最快的时间把握课文的主要内容。默读时,可采用如下技巧提高阅读速度:集中注意力,连词成句地读,不要一个字一个字地读,遇到不理解的词语或不认识的字,可以先不管,读完再查字词典。

读完课文,你了解了哪些内容?交流自己的阅读体会。

(1)读完全文,我了解了“完璧归赵”、“渑池之会”和“负荆请罪”三个小故事的内容。

(2)阅读时,集中注意力,边读边思考每段的主要内容,最后把每段的内容综合起来,就了解了课文的主要内容。

长

上

弱

战

犯

和氏

大

允

归

洁

推

侮

bì

chén

lìn

qiáng

nuò

huà

lián

cí

rǔ

shàn

qīng

xuē

páo

zuì

dǐ

yù

库

膝

融

浸

乳

临

运用:老张,我借你的摄影机,保证明天完璧归赵。

璧

bì

壁

字义:平圆形中间有孔的玉,古代在典礼时用作礼器,亦可作饰物。

组词:(璧还)(璧合珠联)(璧月)

字义:指某些物体内部的表层。

组词:(壁橱)(壁画)(壁炉)

强

qiǎng

(强大)

huá

(划归)

(倔强)

jiàng

(强逼)

qiáng

xiāo

(削弱)

xuē

划

huà

(划船)

(削好)

削

观察生字在田字格中的位置,讨论书写注意事项。

左右结构

诺

召

罪

典

上下结构

臣

怯

拒

献

独体结构

抄

议

宫

荆

臣

chén

结构:独体字

组词:臣仆

臣愿前往

音序:C

部首:臣

里边扁框朝左。

笔画从上到下依次来写,最后写左边的竖折。

献

xiàn

结构:左右

组词:献给

借花献佛

音序:X

部首:犬

南字下框内点和撇要小、下边是两横一竖。

犬字右上角有一点。

诺

nuò

结构:左右

组词:诺言

唯唯诺诺

音序:N

部首:讠

左窄右宽。

右下边是右不是古字、一撇在横的靠左位置起笔、横上边要短。

再读课文,想一想课文主要写了什么事?

本文通过对“完璧归赵”“渑池之会”

“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过。

一、下面加点字读音完全正确的一项是( )

B

二、读拼音,写词语。

1.赵王zhào

jí(

)dà

chén(

)来shānɡ

yì(

)解决问题的策略。

2.蔺相如把和氏璧xiàn

ɡěi(

)秦王,秦王却没有信守chénɡ

nuò(

),jù

jué(

)把十五座城交给赵国。

召集

大臣

商议

献给

承诺

拒绝

课文通过对“完璧归赵”“渑池之会”

“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过。

快速默读课文,连词成句地读,遇到不懂的词语,不要停下来,继续读下去,初步了解“将相和”这个故事的来龙去脉。

阅读速度的提高,与我们的整体识读能力有直接关系。逐字逐句读书的习惯使注视点增多,势必影响阅读的速度。而如果将许多字词、一句或数句甚至一段话作为一个整体

来识读,就会大大减少注视点和眼跳次数,这样阅读速度就会提高。因此,在阅读中注意养成整体识读的习惯,这也是提高快速阅读能力的一个重要方面。

快速阅读的方法(二)——连词成句地读

将相之间是怎样由“不和”到“和”的,三个小故事之间又有着怎样的关联呢?下面就让我们一起通过人物的动作、语言、心理等描写,找出故事之间的关联。

蔺相如

想了一会儿,说:“如果秦国提出用城换璧,我国却不答应,那理亏的是我们。如果我们把和氏璧给了秦国,秦国却不给我们十五座城,那理亏的就是他们。我愿意带着和氏璧到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧完好无缺地送回来。

他怒发冲冠,说:“我看您并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上!”

“怒发冲冠”意思是气愤得头发直竖,顶起了帽子。形容愤怒到了极点。是神态描写。

蔺相如真的要把“脑袋和璧一块儿撞碎在这柱子上”吗?

蔺相如是在利用秦王喜欢璧的心理,用要撞碎和氏璧来威胁秦王,目的是把璧要回来,送回赵国,不是真的要“撞”。但如果秦王硬逼的话,他也是会真撞的。他决不会让和氏璧白白落到秦王手里。

讨论交流:

到了举行典礼那一天,蔺相如进宫见了秦王,说:“秦国的国君历来不守信用,我怕有负赵王所托,已经让人把和氏璧送回赵国了。如果您有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。我们怎么敢为了一块璧而得罪强大的秦国呢?我知道欺骗了您是死罪,您可以杀了我,但请好好考虑我的话。”

蔺相如非常聪明,派人把璧送回赵国,先发制人。秦王在众目睽睽之下不能杀他,只好把他送回赵国。蔺相如由被动变主动与秦王进行针锋相对的斗争,从中看出他机智勇敢、做事果断、不畏强暴的性格。

秦王没有办法,只得客客气气地把蔺相如送回了赵国。

“客客气气”说明不可一世的秦王在蔺相如的面前败下阵来,蔺相如取得了第一个回合的胜利。“只得”说明秦王的“客客气气”是不得已而为之,并不是真心的。这也从侧面突出了蔺相如的机智勇敢和秦王的虚伪。

“渑池之会”上蔺相如为何拼命地坚持要秦王为赵王击缶?秦王为何不敢拿赵王怎么样?

讨论交流:

蔺相如看秦王存心侮辱赵王,便向前走了几步,说:“赵王听说秦王擅长秦国的音乐,希望您能击缶助兴。”秦王很生气,拒绝了。蔺相如再次上前要求,秦王还是拒绝。蔺相如说:“您现在离我只有五步远。如果您不答应,我就跟您同归于尽!”

“同归于尽”可以看出蔺相如态度非常强硬,如果秦王再不答应,他就要跟秦王拼命。可见为了维护国家的尊严,蔺相如把自己的生死完全置之度外了。

“生气、拒绝”可以看出秦王很强势。对于赵国提出的不合理要求,他敢生气,敢义正言辞地再三拒绝,是因为他的国力强盛,不怕得罪赵国。

秦国的大臣不甘心,继续发难,但蔺相如毫不示弱,直到会面结束,秦王也没占到便宜。秦王知道廉颇已经在边境上作好了准备,不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。

划线的部分,照应上文大将军廉颇在边境上作好了抵御秦军的准备。由此可以看出在维护国家尊严上,廉颇也有很大的功劳,为下文写他对蔺相如不服气做铺垫。

这场斗争,赵国和秦国是打个平手,还是赵国占了上风?

赵国占了上风。因为秦国是强国,赵国是弱国,秦王和赵王一样为对方演奏乐器,秦王吃亏了。再说,赵王是秦王叫他鼓瑟的,而秦王是被蔺相如逼着击缶的,秦王和蔺相如身份不一样,要求对方的方法也不一样,所以说是赵国占了上风。

廉颇很不服气,他对别人说:“我廉颇立下了那么多战功,他蔺相如就靠一张嘴,反而爬到我头上去了。要是我碰见他,一定要让他下不来台!”

不满、不服。

“就靠”“爬”说明廉颇对靠嘴皮子上位的蔺相如很不服气,甚至有点瞧不起他。

蔺相如说∶“秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?秦王之所以不敢进攻我们赵国,就是因为有我们两个人在。如果我们俩闹不和,就会削弱赵国的力量,秦国必然乘机来攻打我们。我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”

这段话说了两层意思,一层意思是说蔺相如回避廉颇并不是怕他,而是为了国家的利益,为国家着想;另一层意思是说将相和与不和与国家安危的关系:

将相和,国家则安;将相不和,国家则危。“就是因为有我们两个人在”,突出了廉颇、蔺相如在赵国的地位,同时也说出了秦国不敢攻打赵国的原因。

蔺相如的话传到了廉颇的耳朵里。廉颇静下心来想了想,觉得自己为了争一口气,就不顾国家利益,真不应该。于是,他脱下战袍,背上绑着荆条,到蔺相如门上请罪。

廉颇听到蔺相如说的话,知道了蔺相如处处回避他,并非胆怯,而是以国家利益为重,自己却居功自傲,只为自己着想,真不应该。于是他向蔺相如负荆请罪,反映了廉颇以国家利益为重、勇于认错、知错就改的特点。

“脱下战袍,绑着荆条”意味着廉颇放下了自己的名誉和地位,可见,他是真的认识到了自己的错误。

从文章的结构上看,“完璧归赵”和“渑池会面”是“负荆请罪”的起因,这三个小故事合起来构成了“将相和”这一完整、曲折的故事。从内容上看,“完璧归赵”是“渑池会面”的起因,因为“完璧归赵”使秦王没有占到便宜,才有了渑池会面时秦王对赵王的侮辱。而且在“完璧归赵”“渑池会面”这两件事上,蔺相如立下奇功,职位比廉颇高,从而造成了“将相不和”的局面,这才有了“负荆请罪”。

讨论交流:说说三个故事之间的联系。

廉颇:知错就改,以国家利益为重。

蔺相如:以国家利益为重,顾全大局,胸怀宽广。

想一想

廉颇负荆请罪,可以看出廉颇是个怎样的人?蔺相如又给你留下了怎样的印象呢?

运用典型事例写出人物的特点

典型事例就是最能反映人物品质的事例。就写人而言,写作时应该选择能够突出反映一个人的个性特征的材料,运用典型事例来表现人物鲜明独特的个性特征,刻画栩栩如生的人物形象。本文通过“完璧归赵”“渑池相会”两个具体事例表现了蔺相如的深谋远虑和胆识过人;而“负荆请罪”则高度赞扬了他顾大局、识大体的博大胸怀。

想一想本文在写法上有什么特点?

廉颇和蔺相如之所以能够和好,是因为他们有一个共同点——以国家利益为重,有一颗爱国之心。我们也要学习他们的爱国精神,以国家利益为重,不要只顾自己的利益而去损害国家的利益。

出自历史故事的成语:

完璧归赵

负荆请罪

卧薪尝胆

望梅止渴

退避三舍

描写人物神态的词语:

怒目圆睁

大惊失色

垂头丧气

神采飞扬

目瞪口呆

描写人物优秀品质的词语:

机智勇敢

舍生忘死

克己奉公

光明磊落

持之以恒

与历史人物相关的诗句:

(1)不畏秦强畏廉斗,古来只有蔺相如。

——晁补之《渑池道中》

(2)三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

——杜甫《蜀相》

(3)江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

——杜牧《题乌江亭》

(4)但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——王昌龄《出塞》

完璧归赵

将相和

以国为重

品德高尚

知错就改

精神可嘉

起因:秦王企图骗宝璧

经过:机制勇敢斗秦王

结果:完璧归赵,封上大夫

渑池会面

起因:秦王让赵王鼓瑟

经过:相如逼秦王击缶

结果:再立大功,封上卿

渑池会面

起因:廉颇不服欲羞辱

经过:相如回避忍退让

结果:负荆请罪将相和

本文通过对“

完璧归赵”“

渑池会面”“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过,赞扬了蔺相如勇敢机智、不畏强暴的斗争精神和以国家利益为重,顾大局、识大体的可贵品质及政治远见,也赞扬了廉颇勇于改过的精神。

1.读这篇课文我用了______分钟。

2.《将相和》通过__________、__________、__________三个故事,写出了__________的原因及__________的过程。

一、速读,了解内容

略

完璧归赵

渑池会面

负荆请罪

将相不和

将相和好

二.下列句子意思不同于其他三项的一项是( )

A.秦王我都不怕,还会怕廉将军吗?

B.秦王我都不怕,还会怕廉将军。

C.秦王我都不怕,不会怕廉将军。

D.秦王我都不怕,怎么会怕廉将军?

B

小练笔

廉颇负荆请罪来到蔺相如家,蔺相如热情迎接。他们之间会有怎样的对话呢?写一写。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地