专题二 文言文阅读

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

第2部分古代诗文阅读

专题二 文言文阅读

超级预测

知识预测

从2009年考卷情况看,在课标区,传记仍相对占主流,如广东卷、江苏卷、琼宁卷、辽宁卷、福建卷等都考查了人物传记,且大多出自二十四史,但传记一统天下的局面已被打破,出现了一些其他体裁的文章,如山东卷的先秦散文、安徽卷的明代散文、浙江卷的宋代散文、湖南的序言等。

叙述类选文除极少数篇目外,多是积极阳刚的作品,主人公为人或孝友,或机智;为官或勇敢果断,或勤政廉明。如2009年琼宁卷忠诚爱国的朱照,广东卷胆大非凡的李迪,江苏卷有情有义的沈通明等。值得注意的是,史传类传主往往不是历史上特别著名的人物,论说、笔记文章作者也不是特别知名的作家。

据此,我们认为,2010年新课标省份的文言文选材仍以传记为主,非传记注意游记散文、先秦散文等。

能力预测

1.理解B级21世纪教育网

①理解常见文言实词在文中的含义。②理解常见文言虚词在文中的意义和用法。常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。③理解与现代汉语不同的句式和用法。不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用。④理解并翻译文中的句子。

2.分析综合C级21世纪教育网

①筛选文中的信息。②归纳内容要点,概括中心意思。③分析概括作者在文中的观点态度。

赋分预测

2010年文言文试题分值将有所增加,地位相对提高。文言文所赋分数近年来在一定程度上有所增加。同时,我们也可以看出,不同地区文言文试题的比重差异较大,总的来说课改区和上海市试题中文言文试题分值相对要高些。

2009年山东、广东分值为22分,宁夏·海南、江苏、安徽、辽宁为l9分,福建为15分,浙江为18分,天津为20分。21世纪教育网

题型预测

2009年文言文试题仍然分为客观题和主观题,考查内容主要涉及实词、虚词、理解与分析、筛选与概括,但各省考查点不尽相同。(1)2009年高考课标区都考查了实词。浙江卷文言文考查了词类活用,也可归人实词用法考查范围,这是今年唯一一道单独设题的词类活用试题。(2)2009年将文言虚词单独设题的试卷有广东卷、浙江卷、安徽卷、山东卷、天津卷,相对实词考查设题试卷明显减少,考查中共涉及“与、以、于、而、乃、其、焉、为”等,与实词相比,覆盖范围较小。考查虚词的题目一般是将两个或两个以上的句子并列,让学生比较并选出用法相同或不同的一项,并且可以考查同一虚词的多种用法。(3)所有试卷都设置了一道(组)旨在考查学生全面把握文章的题目,具体形式为理解文章内容、筛选文章信息、概括文章主旨等。

2010年文言文题型应为:实词辨析正误,虚词辨析异同,翻译、断句(主观笔答题),判断信息类属或判断信息正误(客观选择题)。21世纪教育网

题型l 传记类21www世纪教育网

[例1] (2009广东,二)阅读下面的文言文,完成1—5小题。(22分)

李迪字复古,其先赵郡人。曾祖避五代乱,徙家濮。迪深厚有器局,尝携其所为文见柳开,开奇之,曰:“公辅才也。”举进士第一,擢知制诰。真宗幸亳,为留守判官,遂知亳州。亡卒群剽城邑,发兵捕之,久不得。迪至,悉罢所发兵,阴听察知贼区处,部勒骁锐士,擒贼,斩以徇。

尝归沐,忽传诏对内东门,出三司使马元方所上岁出入材用数以示迪。时频岁蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用,则赋敛宽,民不劳矣。帝日:“朕欲用李元衡代元方,俟其至,当出金帛数百万借三司。”迪日:“天子于财无内外,愿下诏赐三司,以示恩德,何必日借。”帝悦。

初,上将立章献后,迪屡上疏谏,以章献起于寒微,不可母天下。章献深衔之。天禧中,拜给事中。周怀政之诛,帝怒甚,欲责及太子,群臣莫敢言。迪从容奏日:“陛下有几子,乃欲为此计。”上大寤,由是独诛怀政。21世纪教育网

仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。丁谓使人迫之,谓败,知河南府。来朝京师,时太后垂帘,语迪曰:“卿向不欲吾预国室,殆过矣。今日吾保养天子至此,卿以为何如 ”迪对曰:“臣受先帝厚恩,今日见天子明圣,臣不知皇太后盛德,乃至于此。”太后亦喜。

知徐州,迪欲行县因祠岳为上祈年,仁宗语辅臣日:“祈祷非迪所宜,其毋令往。”元昊攻延州,武事久弛,守将或为他名以避兵,迪愿守边,诏不许,然甚壮其意。

李迪贤相也方仁宗初立章献临朝颇挟其才将有专制之患迪正色危言能使宦官近习不敢窥觎而仁宗君德日就章献亦全令名古人所谓社稷臣于斯见之21世纪教育网

(选自《宋史·李迪传》,有删改)

1.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是 ( )

A.开奇之,曰:“公辅才也。” 奇妙21世纪教育网

B.以章献起于寒微 出身21世纪教育网

C.上大寤,由是独诛怀政 惩罚21世纪教育网

D.元吴攻延州,武事久弛 延缓21世纪教育网

[解析]A项,奇:意动用法,感到惊奇。C项,诛:诛杀。D项,弛:松弛,荒废。

[答案】 B

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是 ( )

A. 李迪字复古,其先赵郡人

祈祷非迪所宜,其毋令往

B. 发兵捕之,久不得

周怀政之诛,帝怒甚

C. 时频岁蝗旱,问何以济21世纪教育网

迪请发内藏库以佐国用21世纪教育网

D. 陛下有几子,乃欲为此计

臣不知皇太后盛德,乃至于此

[解析]D项都表转折,“竟然”。A项代词,代“李迪”/表祈使,“还是”。8项代词,代“亡卒”/助词,取消句子的独立性。C项介词,“以何”的倒装,“用”/连词,表目的,“用来”。

[答案] D

1.下列句子中,都能表现李迪“胆量非凡”的一组是 ( )

①迪深厚有器局②部勒骁锐士,擒贼,斩以徇 ③上将立章献后,迪屡上疏谏④以迪朋党傅会,贬衡州 ⑤迪欲行县因祠岳为上祈年⑥守将或为他名以避兵,迪愿守边

A.①②⑥ B.②③④ C.②③⑥ D.③⑤⑥

[解析]①说的是李迪有才能、气度,故排除A项;④说的是受到牵连;⑤说的是讨好皇上。

[答案]C

4.下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是( )

A.李迪本来是赵郡人,为了躲避五代的战乱,他与家人搬家来到濮地,并以文为媒,结识了柳开。21世纪教育网

B.李迪不同意章献做皇后,因为这件事,他立即遭到了章献的打击报复,所以贬官衡州。

C.周怀政事件使皇帝非常生气,他想惩罚太子。李迪不畏众怒,挺身而出,说服皇帝改变了初衷。

D.仁宗登基,章献成了太后。她曾经与李迪有嫌隙,但两人为了朝廷的利益,最终还是和好了。21世纪教育网

[解析] A项,不是李迪和他的家人搬到濮地,应是他的曾祖。B项不是“立即”,而是“仁宗即位,章献太后预政”之后。C项“不畏众怒”错,“怒”的只是皇帝。

[答案]D

5.断句和翻译。(10分) 21世纪教育网

(1)用“/”给下列文段断句。(4分)

李迪贤相也方仁宗初立章献临朝颇挟其才将有专制之患迪正色危言能使宦官近习不敢窥觎而仁宗君德日就章献亦全令名古人所谓社稷臣于斯见之

(2)翻译下面的句子。(6分)

①语迪日:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。”

译文:___________________________________________________________________

②诏不许,然甚壮其意。

译文:___________________________________________________________________

(1)[解析]本题考查断句能力。断句时要注意标志词,如本题当中的“也”“而”。还要从内容上加以区分,相对完整的内容可作为断句的重要依据。

[答案 ](4分)李迪/贤相也/方仁宗初立/章献临朝/颇挟其才/将有专制之患/迪正色危言/能使宦官近习/不敢窥觎/而仁宗君德日就/章献亦全令名/古人所谓社稷臣/于斯见之

(2)[解析】①文言语句考查的往往是有丰富语言现象的句子,如重要的实词、虚词、特殊句式等。本句的得分点是“欲”“殆”“过”。②关键落实“许”“壮”的含义。“许”“壮”分别解释为“允许、答应”“赞赏”。

『答案](6分)①(太后)对李迪说:“您从前不想(让)我参与国家大事,大概错了。”译对“向”字给1分,译对大意给2分。向:从前,过去。

②皇帝下令不允许,但是非常赞赏他的志向。(或:皇帝下令不同意,但是认为他的胸襟很豪迈。)译对“诏”字给1分,译对大意给2分。诏:皇帝下令。

[译文]

李迪字复古,他的祖先是赵郡人。曾祖为躲避五代战乱,迁家到濮。李迪深厚有才识和气度,曾经带着他所写的文章拜见柳开,柳开感到惊奇,说:“公是辅臣之才啊。”李迪考中进士第一,提拔为知制诰。宋真宗亲临亳州,李迪任留守判官,于是做亳州知州。逃亡的士兵聚集在一起劫掠城镇,官府派兵捕捉,很长时间没能捕获。李迪到任,将所派士兵全都收回,暗中打听探察知道了盗贼居住的地方,带领骁勇精锐士兵,将贼擒获。斩首示众。

曾经休假,忽传诏命(让他)在内东门应对,皇上将三司使马元方上奏的年出入财用数额出示给李迪看。当时连年蝗旱灾害,问他有什么办法,李迪请求打开内藏库以资助国家费用,

就可以放松赋税征收,百姓就不劳苦了。皇上说:“朕想用李士衡代替马元方,等他来了,应当拿出钱帛几百万借给三司。”李迪说:“天子对财物(的使用)不分内外,希望陛下下诏令赏赐三司,来表示恩德,何必说借。”皇上很高兴。

当初。皇上要立章献皇后。李迪多次上疏进谏,认为章献皇后出身寒微,不可成为天下人母的仪范。章献皇后很怨恨他。天禧年间,拜给事中。周怀政被诛之时,皇帝很生气,想

要追究太子罪贵,群臣都不敢进言。李迪从容上奏说:“陛下有几个儿子。竟然想这样行事。”皇上恍然大悟,因此只是诛杀了周怀政。

仁宗即位,章献太后参政,将寇准贬至雷州,因为李迪朋党勾结,贬至衡州。丁谓派人逼迫他,丁谓事败,李迪任河南知府。来京城朝见,当时太后垂帘听政,对李迪说:“你先前不想让我参与国事,大概是错了。现在我辅佐养育天子如此,你认

为怎么样 ”李迪回答说:“我受先帝厚恩,现在见到天子圣明,我不知道皇太后盛德.竞到了如此程度。”太后也很高兴。

李迪掌管徐州,想要巡县祭岳为皇上祈求丰年,仁宗对辅政大臣说:“祈祷不是李迪应做的事,还是不要让他去了。”元昊进攻延州,州里的军事长期废弛,守将有的以其他名义逃避作战。李迪希望去守卫边境,皇上下诏不许可,但很赞许他的志向。

李迪是贤能的宰相。当仁宗刚即位,章献皇太后临朝听政,颇自恃其才,将有专制的隐患。李迪正色危言,能使宦官近臣不敢窥伺觊觎;而仁宗君主之德日成,章献皇太后也保全美名,古人所说的社稷之臣,在这儿可以见到。

题型2散文类

[例2] (2009山东,三)阅读下面的文言文,完成1—5题。(22分)

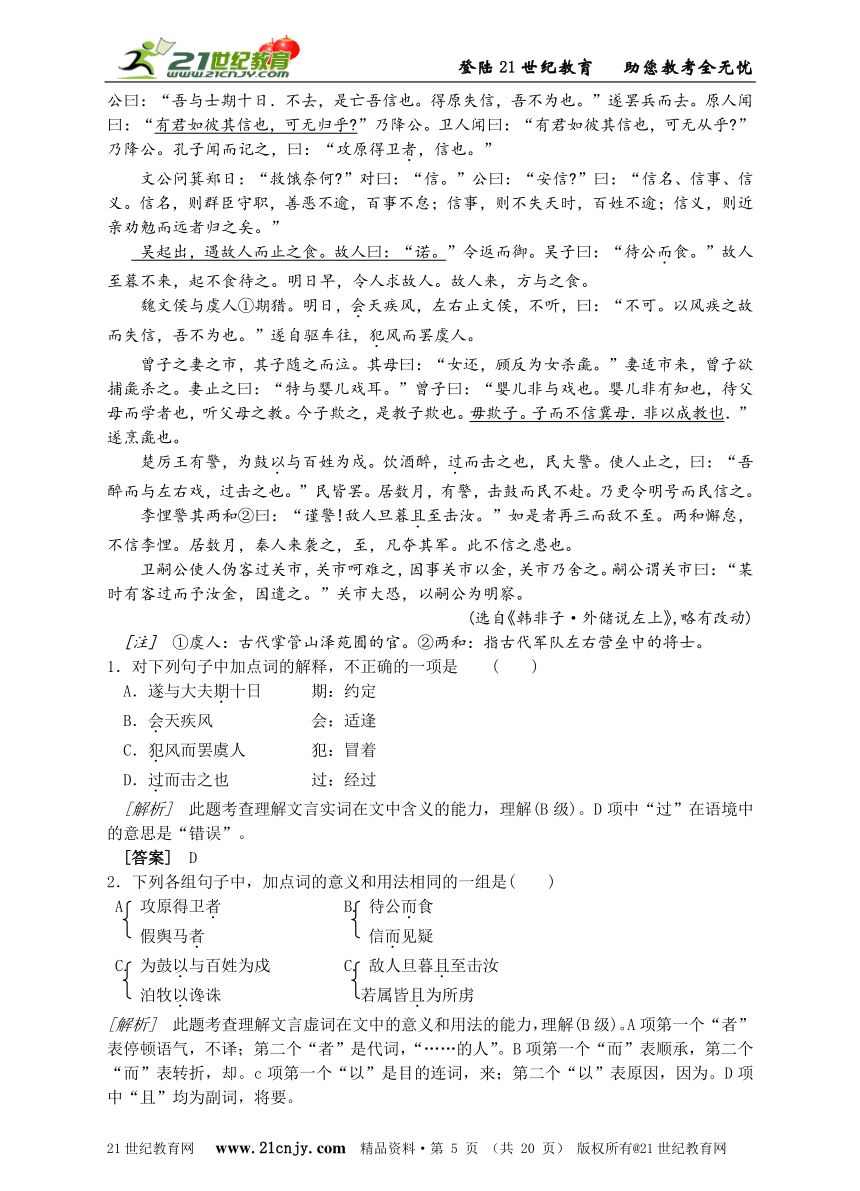

晋文公攻原,裹十日粮,遂与大夫期十日。至原十日而原不下,击金而退,罢兵而去。士有从原中出者,曰:“原三日即下矣。”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑待之。”公曰:“吾与士期十日.不去,是亡吾信也。得原失信,吾不为也。”遂罢兵而去。原人闻曰:“有君如彼其信也,可无归乎 ”乃降公。卫人闻曰:“有君如彼其信也,可无从乎 ”乃降公。孔子闻而记之,曰:“攻原得卫者,信也。”21世纪教育网

文公问箕郑日:“救饿奈何 ”对曰:“信。”公曰:“安信 ”曰:“信名、信事、信义。信名,则群臣守职,善恶不逾,百事不怠;信事,则不失天时,百姓不逾;信义,则近亲劝勉而远者归之矣。”

吴起出,遇故人而止之食。故人曰:“诺。”令返而御。吴子曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人。故人来,方与之食。

魏文侯与虞人①期猎。明日,会天疾风,左右止文侯,不听,曰:“不可。以风疾之故而失信,吾不为也。”遂自驱车往,犯风而罢虞人。

曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:“女还,顾反为女杀彘。”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。妻止之曰:“特与婴儿戏耳。”曾子曰:“婴儿非与戏也。婴儿非有知也,待父母而学者也,听父母之教。今子欺之,是教子欺也。毋欺子。子而不信冀母.非以成教也.”遂烹彘也。

楚厉王有警,为鼓以与百姓为戍。饮酒醉,过而击之也,民大警。使人止之,曰:“吾醉而与左右戏,过击之也。”民皆罢。居数月,有警,击鼓而民不赴。乃更令明号而民信之。

李悝警其两和②曰:“谨警!敌人旦暮且至击汝。”如是者再三而敌不至。两和懈怠,不信李悝。居数月,秦人来袭之,至,凡夺其军。此不信之患也。21世纪教育网

卫嗣公使人伪客过关市,关市呵难之,因事关市以金,关市乃舍之。嗣公谓关市曰:“某时有客过而予汝金,因遣之。”关市大恐,以嗣公为明察。21世纪教育网

(选自《韩非子·外储说左上》,略有改动)

[注] ①虞人:古代掌管山泽苑囿的官。②两和:指古代军队左右营垒中的将士。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 ( )

A.遂与大夫期十日 期:约定

B.会天疾风 会:适逢

C.犯风而罢虞人 犯:冒着

D.过而击之也 过:经过

[解析] 此题考查理解文言实词在文中含义的能力,理解(B级)。D项中“过”在语境中的意思是“错误”。

[答案] D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A 攻原得卫者 B. 待公而食

假舆马者 信而见疑

C. 为鼓以与百姓为戍 C. 敌人旦暮且至击汝

泊牧以谗诛 若属皆且为所虏

[解析] 此题考查理解文言虚词在文中的意义和用法的能力,理解(B级)。A项第一个“者”表停顿语气,不译;第二个“者”是代词,“……的人”。B项第一个“而”表顺承,第二个“而”表转折,却。c项第一个“以”是目的连词,来;第二个“以”表原因,因为。D项中“且”均为副词,将要。

[答案] D

3.以下六句话分别编为四组,全都直接体现诚信的一组是( )

①遂罢兵而去 ②群臣守职,善恶不逾,百事不怠③故人来,方与之食 ④遂自驱车往,犯风而罢虞人⑤曾子欲捕彘杀之 ⑥乃更令明号而民信之

A.①②⑤ B.③④⑤ C.①③⑥ D.②④⑥

[解析] 此题考查筛选并整合文中信息的能力,分析综合(c级)。②讲的是“信用”的好处,是从侧面写守信的结果的。⑥讲的是楚厉王为了取信于民不得不更改命令,明确信号。排除有②⑥的项,即可得出正确答案。21世纪教育网

[答案] B21世纪教育网

4.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.晋文公用十天时间没有攻下原邑而主动撤兵。由于坚守诚信,文公感动了原邑和卫国的人,反而得到了两地。孔子对此表示赞赏。

B.吴起在“故人至暮不来”时仍坚持不食而等待,魏文侯在“会天疾风”时仍不失信于虞人,体现出了高尚的诚信品格,令人钦佩。21世纪教育网

C.楚厉王因醉酒击鼓为戏而失信于民,致使有警而百姓不来;李悝因欺骗将士而失信于军,险致全军覆没。这两个故事从反面强调了诚信的重要。

D.卫嗣公派人假扮客商通过关口的集市,集市的官吏刁难客商并接受了贿赂。卫嗣公知道后要罢免这个官吏,他非常害怕,认为卫嗣公能明察秋毫。

[解析] D项“卫嗣公知道后要罢免这个官吏”的说法于文无据,属无中生有。

[答案] D

5.把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)有君如彼其信也,可无归乎 (3分)

译文:__________________________________________________________________

(2)吴起出,遇故人而止之食。故人日:“诺。”(3分)

译文:_________________________________________________________________

(3)母欺子,子而不信其母,非以成教也。(4分)

译文:____________________________________________________________________

[解析] 此题考查翻译文言语句的能力,理解(B级)。

(1)重点译准确“彼”“信”两个词。(2)重点翻译好“出”“止”“诺”三个词。(3)重点翻译词为“欺”“而”“以”“成教”。 21世纪教育网

[答案] (1)有了像那样讲信用的国君(或“有国君像那样地讲信用”),能不归顺他吗

(2)吴起出门,遇见一位老朋友,便留他吃饭。那朋友说:“好的。”

(3)母亲欺骗了孩子,孩子就不相信自己的母亲了,这不是用来教育孩子的办法啊。

[译文] 21世纪教育网

晋文公攻打原邑,携带了十天的粮食,于是就和大夫们约定十天为期限。到了原邑十天了还没有攻下原邑,就鸣锣收兵,准备撤军回去了。原邑的士兵有从城中逃出来的,说:“再攻打三天原邑就会被攻克。”左右群臣劝谏说:“那原邑城内已粮食耗尽兵力衰竭了,君主姑且再等几天。”晋文公说:“我与战士们约定十天。不回去.就是失去我的信用,得到了原邑而失去了信用,我不干。”随后收兵离开。原邑城中的人们听说后说:“有国君像这样地讲信用,我们能不归附他吗 ”于是投降了晋文公。卫国人听说后说:“有国君如此守信,我们能不随从他吗 ”于是投降了晋文公。孔子听说后记录这件事说:“攻打原邑而得到卫国,(这是因为)守信用。”

晋文公问箕郑说:“救济饥荒该怎么办 ”箕郑回答说:“守信用。”晋文公说:“怎么样守信用 ”箕郑说:“在名分、做事情、道义上守信用。在名分上守信用,那么群臣就会各守其职,对善行恶行都不会去逾越,对各种事情就不会怠慢;在做事情上守信用,那么就不会失去天时,百姓就不会逾越天时劳作;在道义上守信用.那么亲近的人就会劝勉自己努力,而远方的人就会来归附。”

吴起出门.遇见一个老朋友,便留他吃饭。那老朋友说:“好的。”让吴起回家等待。吴起说:“那我等你来了再吃。”这人到天黑了都没有来,吴起还是不吃饭等他。第二天早上,吴起派人去找这个人。这个老朋友来了,吴起才和他一起吃饭。

魏文侯和虞人约定了打猎的时间。第二天,正巧碰上刮大风,左右侍从就阻止魏文侯去打猎,魏文侯不听,说:“不可以。因为风大的缘故而失去信用,那样我是不干的。”于是亲自赶着车去了,冒着大风去让虞人停止打猎。

曾子的妻子到市场上去,她的儿子跟着她哭泣。母亲说:“你先回去,等我回来后给你杀猪。”从市场上回来,曾子就要捉猪来杀。他妻子阻止他说:“我只不过是跟孩子开玩笑罢了。”曾子说:“孩子是不能和他开玩笑的。小孩子是没有辨别是非的能力的,是跟着父母学习的,是听从父母的教诲的。如今你欺骗他,就是在教他欺骗。母亲欺骗了孩子,孩子就不相信自己的母亲了。这不是用来教育孩子的办法啊。”于是就把猪杀了煮给孩子吃。

楚厉王有了警报,就用敲鼓的方式来和民众一起防守。有一天喝酒醉了,就错误地敲打鼓,民众大惊。楚厉王派人去阻止民众,说:“我喝酒醉了和身边人开玩笑,误打了鼓。”民众这才散去。过了几个月,真的有警报了,楚厉王击鼓而没有民众前来。于是就更改命令明确信号,而后民众才相信他。

李悝警告左右两个营垒中的将士说:“要谨慎地戒备敌人,他们很快就要来袭击你们。”像这样的警告重复了好几次而敌人都没有来。两个营垒中的将士都松懈了,不相信李悝。过了几个月,秦国军队来袭击,几乎消灭了李悝的军队。这就是不讲信用的祸患。

卫嗣公派人假扮客商经过关口上的集市,集市管理员刁难他,他便拿金子贿赂他们,集市管理员才放了他。卫嗣公对集市管理员说:“某某时间有一个客商经过时给了你们金子,你们便放了他。”市场管理员十分恐惧,认为卫嗣公能明察秋毫。21世纪教育网

超值储备

知识能力储备

文言文常用词语分类

一、官职人物常用的词语

1.表官职的

(1)宰相:总揽政务的大官。宰,主持,相,辅佐。(2)御史大夫:秦朝时其权力仅次于丞相。(3)六部:吏、户、礼、兵、刑、工。(4)三司:太尉、司徒、司空。(5)中书省:中央行政机要机关。(6)尚书:六部最高行政长官。(7)太尉:军事首脑。(8)郎中:尚书属下部员。(9)宦官:宫廷内侍,又称太监。(10)侍郎侍中:官庚侍卫。(11)校尉:汉代军事长官。(12)翰林学士:管文件、图书、侍读。(13)太史:记史,管文书。(14)国子监:中央教育机构。(15)左右拾遗:唐代谏官。(16)总督:清代地方最高行政长官。(17)巡抚:总揽一省的行政军事长官。(18)知州:州一级行政长官。知,管理。(19)太守:郡一级行政长官。(20)主簿:秘书。21世纪教育网

2.表官职变化的

(1)表任命的:授、拜、除、封

(2)表提升的:擢、拔、陟、升、迁

(3)表调动的:调、徙、转、改、放、出、出官

(4)表降职的:左迁、迁谪、谪、逐、贬、诎(黜)

(5)表罢免的:夺、黜、罢、免、去、废、蠲

(6)表恢复的:复、还

(7)表辞去的:辞、致政、告退、退、归故里

3.表人物个性的:耿、(仁)厚、(仁)矜、耿介、刚毅、周密、宽厚、正直、埂、鲠、骨鲠、鲠切、聪、慧、敏、木讷、佞、诈、阿谀、谄谗、谲21世纪教育网

4.表人物品行的:行、德、操、节、清(廉)、淫(靡)、贪(浊)

5.与科考有关的:贡举、第、登第、中第、状元、解元、乡试

6.与学校有关的:庠、序、太学、博士、太傅

7.表敬重的:敬、重、尊、恭

8.表赞扬的:多、嘉、称、誉、与、许、叹

9.表社会状态的:治、乱、兴、盛、衰

10.表少数民族的:蛮、夷、戎、狄

11.表人物地位的:贵、显、卑、官绅、豪

12.表主管的:知、典、主

13.与水利有关的:堤、决、溃、溢、涨、灌溉、涝、旱、堰、芜秽

14.与粮食有关的:粟、黍、禾、谷、稻、菽、稼穑、耕耘、稔、熟、刈、籴、粜、廪、禀、府、荒、歉收

15.表粮食丰收的:丰、饶、赡、足、给、佚

16.表食物的:糗、馔、肴、膳、羞(馐)、蔬、果、脂膏

17.表饱饥的:饱、饥、饿、馁、馑

18.表俸禄的:俸、禄、秩、饷 ‘

19.表布匹的:布、麻、匹、丝、绢、锦、练、绫、绡、缣、绸、罗、缎、绮、纱、绦、缟、缯、蚕、桑

20.表穿戴的:纨绔、布衣、履、绶、冠、冕、巾、弱冠、免冠、带

21.表房舍的:宇、舍、馆、宅、第、邸、庑、屋

22.表桌床的:案、几、床、榻

23.表违背的:牾、忤、逆、倍(背)

24.表揭发的:劾、讦、揭

25.表害怕的:畏、惧、惮、骇、患

26.表嫉恨的:恶、厌、憎、贬、衔、怨、患、疾、恨、怒、诅

27.表暗中的:阴、间、密

28.表诬陷的:中、谮、诬

29.表朝见的:朝、觐

30.与京城有关的:禁、阙、畿、京、京畿

31.与皇帝有关的:上、帝、祚、践祚、登基、用事、朕、孤、寡人、御、诏、召、诰、(驾)幸、膳、对策、轮对、奏、表、疏

32.表说话的:日、云、谓、诏、诰、告、敕、白、陈、对、语、谕、喻、晓、辩、问、谢、折、诘、诉、咨(谘)

33.表劝说的:说、劝、规、讽、讥、谤、谏

34.表责备的:过、责、咎、诛、让、谴、尤、折

35.表宽容的:容、货、恕、宽

36.表喜乐的:乐、欣(然)、悦(说)、欢、蹈舞

37.表哀怒的:怒、愤、恼、忿恚、涕泣、骂、责、戾、诟、谩

38.表刑罚的:辟、大辟、髡、笞、磔、刖、族、仗、流、赭衣、械

39.表监狱的:囹圄、狱

40.表拜访的:造、过、访、谒(见)、顾

41.表告别的:辞、别、谢21世纪教育网

42.表离开某地的:去、迁、徙21世纪教育网

43.表到往某地的:如、过、诣、往、经

44.与马匹有关的:马、驹、厩、策、羁、縻、辔、逸、驭、御、驾、辕、辙

45.表行动的:步、趋、走、遁、亡、逃、徙、匿

46.表死亡的:(驾)崩、山陵崩、薨、卒、不禄、死、没(殁)、终、圆寂

二、常见文言词语例释

1.先:祖先,已经死去的,多指上代或长辈。

2.课:督促劝说去做某件事。

3.秩:官吏的俸禄,十年为一秩。

4.逸:马脱了缰绳,放纵。

5.禁:皇帝居住的地方。

6.对:回答或对话。

7.如:到,往。

8.檄:古代用来征召、声讨的文书。

9.中:中伤、诬蔑别人,使受损害。

10.诬:捏造事实诬陷别人、言语不真实。

11. 掾:古代属官的统称。

12. 工:工匠,精巧,擅长,官吏。

13. 僭:超越本分,过分,虚假不真实。

14.孤:幼年失去父亲。

15.贷:借出、借入,宽容、宽免。

16.狱:官司,案件,监牢。

17.白:告诉。21世纪教育网

18.与:赞扬。21世纪教育网

19.多:赞扬。21世纪教育网

20.遽:急速,就,恐惧。

21.尤:罪过、过错,指责、归罪,优异、突出,特别、尤其。

22.给:食用丰足。

23.劫:强夺,掠取,威逼,威胁。

24.按:追究,考察,调查。

25.赡:富足、充足,供给、供养。

26.典:主持。

27.令:美好,县令。

28.执:捉拿。

29.延:延请。

30.省:减免。

31.谢:道歉,推辞,告诉。

32.第:次第,官僚和贵族的住宅,科举考试的等级。

33.折:驳斥,指责使对方屈服。

34.察:考察,考查后给予推荐。

35.赧:因羞愧而脸红。

36.竞:结束,完。

37.坐:因……而犯罪,因为。

38.寻:不久。

39.祚:大堂前东面的台阶,帝位。

40.造:造访。

41.过:拜访,经过,过失,责备。

42.弑:子杀父,臣杀君。

43.用:财用,因为。

常见文言文固定格式

一、表示疑问

1.奈何:怎么办,怎么,为什么。21世纪教育网

例:奈何取之尽锱铢,用之如泥沙 (《阿房宫赋》)

2.何如:怎么,怎么样,怎么办。

例:以五十步笑百步,则何如 (《寡人之于国也》)

3.何以:根据什么,凭什么,为什么,怎么会。

例:一旦山陵崩,长安君何以自托于赵 (《触龙说赵太后》)

4.何所:所……的是什么。

例:问女何所思,问女何所忆 (《木兰诗》)

5.奈(若,如)……何:对……怎么办。

例:虞兮虞兮奈若何 (《垓下歌》)

6.孰与……,与……孰:跟……比较,哪一个……

例:我孰与城北徐公美 (《邹忌讽齐王纳谏》)

7.何故:什么原因,为什么。

例:何故怀瑾握瑜,而自令见放为 (《屈原列传》)

二、表示反问

1.何……哉(也):怎么能……呢

例:何可胜道也哉 (《游褒禅山记》)

2.何……为:为什么要……呢

例:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 (《鸿门宴》)

3.何……之有:有什么……呢 怎么能……呢

例:苟得闻子大夫之言,何后之有 (《勾践灭吴》)

4.如之何……:怎么能……呢 21世纪教育网

例:君臣之义,如之何其废之 (《季氏将伐颛臾》)

5.岂(其)……哉(乎、耶、邪):哪里……呢 难道……吗

例:则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉 (《报任安书》)

6.‘安……哉(乎):哪里……呢 怎么……呢

例:燕雀安知鸿鹄之志哉 (《陈涉世家》)

7.不亦……乎:不是……吗

例:人不知而不愠,不亦君子乎 (《论语》)

8.……非……欤:……不是……吗

例:子非三闾大夫欤 (《屈原列传》)

9.宁……耶:哪里……呢

例:当是时虽腑梦幻想,宁知此为归骨所耶 (《祭妹文》)

10.顾……哉:难道……吗

例:顾不如蜀鄙之僧哉 (《为学》) 21世纪教育网

11.独……耶(乎):难道……吗

例:公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊乎 (《信陵君窃符救赵》)

三、表示感叹

1.何其:为什么那么……怎么这样,多么,怎么,那么……啊!

例:至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》)

2.直……耳:只不过……罢了!

例:王变乎色日:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳!“(《庄暴见孟子》)

3.惟……耳:只是……罢了!

例:吾已无事可办,惟待死期耳!(《谭嗣同》)

4.一何:何等,多么,为什么。21世纪教育网

例:吏呼一何怒!(《石壕吏》)

5.亦……哉:也……啊!

例:且立石于其墓之门,以旌其所为。呜呼,亦盛矣哉!(《五人墓碑记》)

6.……何如哉:该是怎样的呢 21世纪教育网

例:视五人之死,轻重固何如哉 (《五人墓碑记》)

四、表示揣度

1.无乃……乎:恐怕……吧 只怕……吧

例:无乃尔是过与 (《季氏将伐颛臾》)

2.得无……耶,得无……乎:大概……吧,该不是……吧

例:览物之情,得无异乎 (《岳阳楼记》)

3.其……欤 (兼表反问) 21世纪教育网

例:巫医、乐师、百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤 (《师说》)

4.……庶几……欤:……或许……吧。21世纪教育网

例:吾王庶几无疾病欤 (我们的国君大概没有生病PE )

五、表示选择

1.与其……孰若……:与其……不如……

例:与其有誉于前,孰若无毁于其后;与其有乐于身,孰若无忧于其心。(《送李愿归盘谷序》) 21世纪教育网

2.……欤(耶)……欤(耶):是……还是……呢

例:先生在民间,审知故扬州阁部果死耶,抑未死耶 (《梅花岭记》)

3.其……其……也:是……还是……呢

例:其真无马耶 其真不知马也 (《马说》)

六、表设问

何者、何则:为什么呢

例:百仞之山,任负车登焉。何则 陵迟故也。

七、表陈述语气

1.无以、无从:没有用来……的东西、办法,没有什么用来,

没有办法,不能。

例:幽邃浅狭,蛟龙不屑,不能兴云雨,无以利世。(《愚溪诗序》)

2.有以:有用来……的办法,有条件、有办法、有机会……能够……

例:袁人大愤,然未有以报也。(《书博鸡者事》)

3.有所:有……的(人、物、事),有什么……,有……的原因。

例:今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。(《陈情表》)

4.无所:没有……的(人、物、事),没有什么……,没有什么地方……,没有什么办法……

例:余虽不合于俗,亦颇以文墨自慰,漱涤万物,牢笼百态,而无所避之。(《愚溪诗序》)

5.比及:等到……的时候。

例:对日:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

八、被动句

1.见……于……:被。

例:今是溪独见辱于愚,何哉 (《愚溪诗序》) 21世纪教育网

2.为……所……:被。21世纪教育网

例:不者,若属皆且为所虏。(《鸿门宴》) 21世纪教育网

九、宾语前置

1.唯……是……

例:唯命是从。

2.……何……之有

例:夫晋何厌之有 (《左传》)

十、连词

1.诚……则……:如果……那么(就)……

例:诚能见可欲,则思知足以自戒。(《谏太宗十思疏》)

2.否则:如果不……就……,不然的话……就……

例:否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也。(《黄花冈七十二烈士事略》) 21世纪教育网

3.然则:既然这样,那么,如果这样,那么。

例:而适类于余,然则虽辱而愚之,可也。(《愚溪诗序》)

4.向使:假如,如果。

例:向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。(《六国论》)

5.自非:如果不是,除非是。

例:自非亭午夜分,不见曦月。(《三峡》)

6.然而:这样却;但是;(既然)这样,那么。

例:七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。(《寡人之于国也》)

7.虽然:虽然如此,(但);即使如此。

例:虽然,吾自今年来,苍苍者或化而为白矣,动摇者或脱而落矣。(《祭十二郎文》)十一、复音虚词

1.得以:能够。

例:五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无有不过而拜且泣者,斯固百世之遇也。(《五人墓碑记》)

2.俄而:不久,一会儿。 ’

例:俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。(《口技》)

3.而况:何况,况且。

例:今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。而况石乎 (《石钟山记》)

4.何乃:何况是,岂只是;为什么竞。

例:阿母谓府吏:“何乃太区区!”(《孔雀东南飞》)

5.既而:随后,不久。

例:既而以吴民之乱请于朝,按诛五人,日颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元,即今之傈然在墓者也。(《五人墓碑记》)

6.可得:可以,可能。21世纪教育网

例:日:“王之好乐甚,则齐其庶几乎 今之乐犹古之乐也。”日:“可得闻与 ”(《庄暴见孟子》) 21世纪教育网

7.可以:可以用来,足以用来;可以,能够。

例:君子日:学不可以已。(《劝学》)

8.乃尔:竟然如此,这样。

例:何其相似乃尔。

9.且夫:再说,而且。21世纪教育网

例:且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。(《过秦论》)

10.是故:所以,因此。21世纪教育网

例:是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。(《师说》)

11.是以:所以,因此,因而。

例:余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(《石钟山记》)

12.所谓:所说的,所认为。21世纪教育网

例:此所谓战胜于朝廷。(《邹忌讽齐王纳谏》)

13.未尝:从来没有,不曾。

例:每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。(《兰亭集序》)

14.谓……日……:对……说,告诉……说;把……叫做……

例:项伯许诺,谓沛公日:“旦日不可不蚤自来谢项王。”(《鸿门宴》)

15.谓之:称他是,说他是;称为,叫做。

例:褒禅山亦谓之华山。(《游褒禅山记》)

16.无何:没有多久,不久,一会儿。

例:无何,见宫殿数十所,碧瓦飞甍(méng),始悟为山市。(《山市》)

17.毋宁,无宁:宁肯,宁愿;莫不是,不是。21世纪教育网

例:四五年前某夕,吾尝语日:“与使吾先死也,无宁汝先吾而死。”(《与妻书》)

18.无庸:不用,无须。

例:请姑无庸战。(《勾践灭吴》) 21世纪教育网

19.无由:不可能,无法,无从。21世纪教育网

例:无由会晤,不任区区向往之至。(《答司马谏议书》)

20.相与:互相,相互,彼此;同你;一起,共同;相处,相交。

例:夫人之相与,俯仰一世。(《兰亭集序》)

21.一切:一律,一概;权宜,暂且。

例:既而风定天清,一切乌有;惟危楼一座,直接霄汉。(《山市》)

22.所以:……的原因,之所以……,为什么……;用来……的方法,用来……的东西,是用来……的,用来……的地方,用来……的人(事),靠它来……的。

例:仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极

视听之娱,信可乐也。(《兰亭集序》) 21世纪教育网

23.以故:所以。

例:唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。(《游褒禅山记》)

24.以……故:因为……的缘故。

例:皆山水之奇者,以余故,咸以愚辱焉。(《愚溪诗序》)

25.以……为……:认为……是……,把……当做……

例:齐日:“必以长安君为质,兵乃出。”(《触龙说赵太后》)

26.以至于:一直到,结果。

例:一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。(《乐羊子妻》)

27.因而:据此而,借此而,因此,所以。

例:夜间闻子清歌,因而问及。(《杜十娘怒沉百宝箱》)

28.于是:对……,然后就,于是。

例:于是为长安君约车百乘质于齐,齐兵乃出。(《触龙说赵太后》)

29.……之谓:叫做,就是,才算;这就叫做;就是,说的就是。

例:宜乎百姓之谓我爱也。(《齐桓晋文之事》) 21世纪教育网

30.至于:到了,一直到;竟至于,结果,终究,到……结局,到……时候。

例:今三世以前,至于赵之为赵,赵王之子孙侯者,其继有在者乎 (《触龙说赵太后》)

方法技巧储备

一、文言实词词义推断技巧

1.字形推断法。汉字中的形声字占90%以上,大都可以通过字形结构分析来解释其词义(其形旁为我们领悟词义提供了有利条件)。如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”的意义,“造”的形旁为“之”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应是“到”“去”的意思。“造”的其他意义“制造”“成就”显然与这里的文意不符。

2.通假字音推断法。这种方法就是实词在本义或引申义解释不通的情况下,试着借助通假关系,找出符合语境的意思,也就是根据同音通假求得词的意义。如“愿伯具言臣之不敢倍德也”中的“倍”若解释为“一倍,加倍”便无法理解此句的意思;但是“倍”与“背”的读音相同,“背”的含义是“违背”,由此我们便可以很容易地得出“倍德”就是“违背恩德”。又如“徐公来,孰视之,自以为不如”中的“孰”,“孰”若解释为“哪一个”“谁”便无法理解此句的意思,不过我们要是能由它的读音想到“熟”,便可以把它解释为“仔细”,“孰视”就是“仔细观察”。

3.成语推断法。成语中保留了大量的文言实词,我们在掌握了一定量的成语后,便可以根据熟知的成语的意义,来推断文言实词的词义。如“至丹以荆卿为计,始速祸焉”中的“速”,借助成语“不速之客”,可以轻松推断出其词义为“招致”。又如“腥臊并御,芳不得薄兮”中的“薄”,可以借助成语“日薄西山”,推得其词义为“迫近”。 21世纪教育网

4.整齐句式推断法。文言文中排比句、对偶句、并列句等对应的语言现象很多,在这样的对应句中,位置对称的词语一般词性相同、词义相近或相对。这样,通过对已知词语的词义、词性的分析,就可以推知未知词语的词性和词义。如“信而见疑,忠而被谤”中“见”和“被”词性相同,词义相同。又如“忠不必用兮,贤不必以”中的“以”就是“用”的意思。再如“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”中的“忧劳”与“逸豫”构成对比,与“忧劳”义相反,“逸豫”就是“安逸享乐”的意思。21世纪教育网

5.语法分析推断法。句子的结构是固定的,组合是有规律的,词语在句中的语法位置往往能为我们推断词义提供依据。语法分析推断法就是分析所要解释的词语在句中充当什么成分,然后根据成分推断其词性,进而推断出其意义。如主语、宾语常由名词、代词充当,谓语大多由形容词、动词充当。状语大多由副词、形容词充当等。试比较下面几个句子中的“信”:“烟涛微茫信难求”中可以推断出“难求”作谓语,“信”修饰了“难求”,作状语,而状语一般由副词和形容词充当,结合语境就可以推断出“信”是“实在”的意思;“楚王贪而信张仪”中“信”作谓语,后面接了宾语“张仪”,由此可以断定“信”作“相信”讲;“信义著于四海”中的“著”作谓语,“信义”则是句子的主语,而主语一般由名词、代词充当,由此可以推断“信”是名词,作“信用”讲。21世纪教育网

6.语境分析法。文言实词绝大部分是一词多义,完全采用逐词逐义排除的方法是不太可能的,但我们可以结合上下文语境来判定实词的含义。如“郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详”“而渔工水师虽知而不能言”两句话中,第一句话的语境是郦道元对石钟山的命名有自己的看法,只是在观点的表述上不够详细,由此可以推知“言”是“叙述”的意思。第二句联系全篇的背景看,渔工水师虽然知道石钟山的命名原因。只是因为文化水平低,不能记载下来,因此“言”可以解释为“记载”,而不能解释为“说”。

7.代人检验法。在近几年的高考试题中,考查实词的主要题型是选择判断四个选项中解释正确或错误的一项,这时最简单的方法莫过于将所给义项代人各自的语境中去贯通文意,解释准确而又恰当者即为正确答案。如“一日一夜与虏相及”中“及”的义项有:①赶上,追上;②到,至;③趁着;④如,比得上;⑤和,与。分别代人,可以发现,将“一日一夜与虏相及”翻译为“用了一天一夜的时间”,所以这里“及”应解释为“赶E,追上”。二、文言虚词意义和用法的推断技巧21世纪教育网

1.类型比照法21世纪教育网

既要明晓判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用等与现代汉语不同的文言句式和用法,还要弄清各种句式和用法的常见形式,例如判断句的“……者,……也”格式、“……,……也”格式、“……者,……”格式、“……者也”格式、“……则……”格式、“……乃……”格式、“……皆……”格式、“……即……”格式、“……诚……”格式、“……为……”格式等等,又如名词活用为动词的“名词+补语”式、“所+名词”式等等。熟悉了各种文言句式和用法,解题时就可以因类比照,触类旁通。

2.标志辨识法

不同的文言句式和用法往往有一些标志性的词语,我们可以借助他们来加以辨别。例如被动旬,只要准确抓住“于”“为”“为所(为……所)”“见”“见……于”“受……于”等标志性词语,就很容易辨识。又如宾语前置,看准否定词、代词(包括疑问代词)、“之”“是”等标志,也极容易辨识。

3.文意揣摩法

考查文言句式和用法主要结合理解文意来进行,掌握文言句式和用法的有效方法也是根据文意来揣摩。例如苟子《劝学》中“锲而不舍,金石可镂”一句,从文意来看,“金石”不可能作为主动者去“镂”其他事物,而是被“镂”的,据此可判断该句是被动句。又如《鸿门宴》中“项伯杀人,臣活之”的“活”字,用一般的意义来解释,句子就讲不通,如果理解为“使……活下来”,整个句子表意就明确了,由此可见“活”字在这里是使动

用法。

4.结构分析法

例如“刘备天下枭雄”一句,从语法结构来分析,“刘备”是主语,“天下枭雄”是谓语,主语、谓语都是名词,整个句子则具有判断意味,为判断句。又如“左右欲刃之”一句中的“刃”,前面用了一个能愿动词“欲”,而“欲”“能”“可”“足”等能愿动词只与及物动词组成合成谓语,故推断名词“刃”活用作了动词。

5.译文代入法

文言句式和用法常与翻译结合起来考查,解答时可将翻译的文字代入原文中,看与上下文的意思是否和谐一致,以判定理解是否出错。

三、文言文翻译的方法技巧

文言语句的翻译是以理解为前提的,而理解又是建立在掌握相当数量的文言词义和文言句式的基础之上的。但是,在译文语言的组织上是有一些基本的方法和技巧的,概括地说,可以简称为“对、换、调、留、增、删”六字诀。简要阐述如下:

1.对译法译文对应原文,基本遵照原文的句式,大量采用有相同语素的双音词。

2.替换法对那些词义已经发展,用法已经变化,说法已经不同的一类词,在译文中替换为现代汉语。

3.调整法对文言语句位置与现代汉语的不同之处,主要是主语后置、宾语前置、定语后置、数词后置、状语和补语的特殊语序等“倒装”现象,译文依据现代汉语的语言规范,将成分位置作必要的移位调整。

4.保留法保留古今词义完全相同的一些词。保留特定的专名术语,如人名、历史地名、民族名、官号、谥号、庙号、年号、特殊称谓、特殊的学术或专业术语、现在已经消失的事物等;另外,如“度量衡”等一些名称,既可保留,也可折合。

5.增补法文言文省略现象较为突出,如省略句中的主、谓、宾成分,介词、数词后面的量词,甚至还有省略一个分句的现象,翻译时应根据现代汉语的语法规律增补必要的语言成分。

6.删削法文言语句中有些虚词的用法,现代汉语没有类似用法的词语,也没有类似的句法结构,翻译时只能删除削减。如发语词“夫”“唯”,起提宾作用的助词“之”,以及一些音衬助词等。21世纪教育网

此外,还有一些方法技巧性的经验,比如:根据上下文的文意选择多义词义项;对文句进行语法结构解析判定通假字、词类活用的现象、特殊句式;揣摩句子语气的轻重缓急,选用现代汉语语气词,以准确表达思想感情;利用文言整句、并列短语结构、互文等一些句式规律理解文句;掌握文言文中一些习惯性的句式短语(凝固结构)等等。

四、文言断句、标点的方法技巧

文言断句、标点最根本的方法是多读多背,形成语感。有了一定的语感,读到该停顿之处,就会自然而然地停顿,不必苦思。断句加标点也讲求一定的技巧,方法如下:

1.名词断句法21世纪教育网

通读全文,找出人名、地名、事名、物名、朝代名、国名、官职名等。这些名词常在句中作主语或宾语。然后考虑:什么人,办什么事,采用什么方式,取得什么结果。例如:

湖阳公主新寡帝与共论朝臣微观其意。 (《资治通鉴》)

通观上句,共有三个名词:湖阳公主、帝、朝臣。意思是湖阳公主刚死了丈夫,帝要为她物色一个丈夫,想要了解她本人的意思。由此,可确定如下标点:“湖阳公主新寡,帝与共论朝臣,微观其意。”

2.语序、句式断句法21世纪教育网

文言文中有一些特殊的语序,如宾语前置、定语后置、介词结构后置、谓语前置等。还有一些特殊句式,如判断句式、被动句式等。准确地把握这些特殊语序和特殊句式,对文言文断句会有很大帮助。例如:

薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞焉。

我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

3.对称、对偶、排比断句法

古人写文章非常讲究语句的整齐对称,行文中常常上下旬用相同的字数和结构。把握文言文的这一特点,对断句很有帮助。例如:

臣闻贫贱之知不可忘,糟糠之妻不下堂。

南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

4.对话标志断句法

文言文中,有一些对话的标志,如“曰”“云”“言”等。在这里应注意两点:一是对话中又有对话的情况,二是文中省略说话人和“曰”字的。例如:

庞葱与太子质于邯郸,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之乎 ”王曰:“否。”“二人言市有虎,王信之乎 ”王曰:“寡人疑之矣。”“三人言市有虎,王信之乎 ”王曰:“寡人信之矣。”

5.文言虚词断句法

文言虚词断句的一般规律是:21世纪教育网

“曰”后往往加冒号;“盖”“夫”大多在句首;“于”“而”一般在中间;“耶”“乎”经常表疑问;“矣”“耳”后面加句号;“哉”字后面跟感叹;“也”“者”表停顿,或句或逗看情况。21世纪教育网

6.顶真修辞断句法

例如:

光召尚书玺郎,郎不肯授光,光欲夺之。

文言文加标点有两个难点:

第一,从文章内容和语法角度判断一句话的语意是否完整,从而正确地使用逗号和句号。例如《荆轲刺秦王》中:

[误]秦王闻之,大喜,乃朝服。设九宾,见燕使者成阳宫。

[正]秦王闻之,大喜。乃朝服,设九宾,见燕使者成阳宫。

“秦王闻之,大喜”这句话语意已经完整,所以其后应用句号。而“朝服,设九宾,见燕使者”是秦王发出的连贯行为,这是一个谓语式的单句,所以其间不能用句号断开而应

使用逗号。21世纪教育网

第二,从句子的含意和句子的感彩判断一句话是疑问语气还是感叹语气;抑或是侧重疑问语气还是侧重感叹语气。

例如《茅屋为秋风所破歌》中:

[误]自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻

[正]自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

这句话虽然有疑问代词“何”,但作者的本意不是感到“长夜沾湿”太难熬了,问什么时候能挨到天亮;而是慨叹自安史之乱以来,社会上战乱不息,人民生活动荡不安。这是作者发自肺腑的“穷年忧黎元”的感叹。如果说这句话包含有疑问的语气,那么这句话的语气的侧重点更在于感叹,所以应该使用感叹号结束全句。

易混易错储备

翻译题易混易错知识点总结

以直译为主,以意译为辅,是翻译文言文的原则。做到“字词一一对应,句式应有体现,句子没有语病,句意没有改变”。但是,由于理解能力和语言表达能力有限,学生在答题时常在一些易错易混点上出错,造成一些不应有的失分,主要的易错易混点有:

一、专有名词。强行翻译

在翻译文言文时,遇到一些国名、朝代名、官名、地名、人名、年号以及一些称号等专有名词,可不作翻译,把它保留下来。因为这些名词不好用现代词语准确表达,也不用翻译,但有的同学偏要“画蛇添足”强行翻译,如:

例1 永乐元年入朝,留为故官。未几,复谢去。

错误译文:永乐人在元年被征召入朝,留下担任原来的官职。不久,又辞官离去。

错因分析:句中犯固有名词强行翻译的毛病,“永乐”是年号名词。

参考译文:永乐元年被征召入朝,留下担任原来的官职。不久,又辞官离去。

二、该译不译。文白掺杂21世纪教育网

在翻译句子时有个别的词翻译不彻底或者不翻译,导致文白掺杂,不伦不类。如:

例2时陶侃为散吏,访荐为主簿,相与结友,以女妻侃子瞻。

错误译文:当时陶侃为闲官,周访举荐他为主簿的官职,与他结为好友,以女儿嫁给陶侃的儿子陶瞻为妻。

错因分析:本句犯了该译不译、文白掺杂的毛病。句中“为”是动词,应译为“担任”,“以”为介词,应译为“把”。

参考译文:当时陶侃担任闲官,周访举荐他做主簿的官职,与他结为好友,并把女儿嫁给陶侃的儿子陶瞻。

三、今古异义。以今义解古义21世纪教育网

随着社会的进步,很多词语的含义也发生了变化,有的已扩大,有的已缩小,有的感彩发生了改变,有的词义已经转移。因此,我们在翻译时应根据其语境确定词义,切忌盲目替代。如:

例3 “吾弟,非犹夫人之弟;况为我死,我何生焉!”遂以斧自刎其项。

错误译文:“我的弟弟,不同于夫人的弟弟,况且(他)是为我死的,我怎么还能活着呢!”于是用斧子砍自己的脖子。21世纪教育网

错因分析:此句中的“夫人”是古今异义,应为“众人”。

参考译文:“我的弟弟,不同于众人的弟弟,况且(他)是为我死的,我怎么还能活着呢!”(张讷)于是用斧子砍自己的脖子。21世纪教育网

例4 及得召见,遂见亲信。

错误译文:到获得皇帝召见,就见到了自己的亲信。

错因分析:“亲信”应为“亲近信任”,犯了盲目地以今义替代古义的毛病。

参考译文:到获得皇帝召见,便受皇帝亲近信任。

四、脱离语境。误译词语

在古汉语中有很多多义词,在不同的语境中有不同的解释,在翻译时一定要结合语境,以免误译词语。如:21世纪教育网

例5谥号所以垂之不朽,大行受大名,细行受细名。

错误译文:谥号流传后世永不磨灭的原因是,大的德行得到好的名号,小的德行得到差的名号。

错因分析:“所以”在文言文中可以译为“用来做什么”,也可译为“因为”。本句结合语境应为“用来做什么”。 21世纪教育网

参考译文:谥号是用来流传后世永不磨灭的,大的德行得到好的名号,小的德行得到差的名号。

五、该补不补。成分残缺

古汉语中有的句子是省略句,有的虽不是省略句但不符合现代汉语的表达习惯,只有添加一些成分句子才完整,否则就容易导致成分残缺。如:

例6吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

错误译文:我喜爱他,不会背叛。让他去那里学习,他就更加懂得治理。

错因分析:句子中省略了成分,翻译时没有补出,造成句子不通顺。

参考译文:我喜爱他,(他)不会背叛(我)。让他去那里学习(为政之道),他就更加懂得治理(封邑)。

六、该调不调。语序混乱21世纪教育网

在古汉语中常用倒装句,语序和现代汉语不一致,翻译时应调整过来;还有一些不是倒装旬,但由于古代的表达习惯和现代汉语不一样,因此语序也不符合现代语法,翻译时也应加以调整。如:

例7欲潜师就尚于江南,并兵御之。

错误译文:想要将队伍秘密向刘尚靠拢转移到江的南岸,合并兵力抗击敌人。

错因分析:这是一个状语后置的句子,翻译为现代汉语时就要调整语序。

参考译文:想要将队伍秘密转移到江的南岸向刘尚靠拢,合并兵力抗击敌人。

文言文易混易错题举例

1.不知一词多义

[例1] 下列各组句子中,加点词的意义不相同的一组是( )

A. ①及觉,痛咎谢

②旦日不可不蚤自来谢项王21世纪教育网

B. ①强饮客,客辞

②王子皇孙, 辞楼下殿21世纪教育网

C. ①即自引满

②引壶觞以自酌

D. ①赋税不时,观察使数诮责

②数遣魏王及公子书,请求于魏

【解析] 每个选项的②句多为课文原句,理解应不成问题,关键是对①句的推断。A项①句中的“谢”可推断为“谢罪”,B项①为“拒绝”,C项①为“举起”之意,D项①可根据“赋税不时(州里赋税没有按时缴纳)”推断为“多次”之意。

【答案] B

[错误答案] A

【错因分析】 要善于利用上下文语意进行合情合理地推断。“谢”有谢罪、感谢等含义。A项“谢”为谢罪。21世纪教育网

2.不辨古今意义

[例2] 对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.士为知己者死,女为悦己者容 容:打扮

B.以致报仇之意,则虽死不恨 恨:仇恨

C.于是襄子乃数豫让日 数:责备

D.非所敢望也,敢布腹心 布:袒露

[解析] “恨”,遗憾。结合上下文推知此处,“虽死不恨”也即“死而无憾”之意,“恨”不能解释为“仇恨”。

[答案] B

[错误答案】 A

[错因分析] 读教材中的文言文要多长个心眼,不要只解释和翻译,要善于区别古义与今义,重点掌握容易与现代汉语混淆的词语。A项“容”是动词,和“死”相对,名词用作动词,打扮。21世纪教育网

3.不明词类活用

[例3] 与“故贱其值”中“贱”的用法相同的一项是( )

A.范增数目项王

B.云青青兮欲雨

C.庐陵文天祥自序其诗

D.故情母命而宁汝于斯

[解析] 贱,形容词使动用法,使……贱,可译为看轻。目,名词作动词,用眼睛看。雨,名词作动词,下雨。序,名词作动词,给……作序。宁,形容词作动词,使……安宁(安葬)。

[答案】D

[错误答案】 C21世纪教育网

[错因分析] 词类的活用与否,关键看其所处之位置,动词前的名词往往活用为状语,名词前的名词往往活用为动词。C项是名词用作动词的词类活用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 19 页 (共 20 页) 版权所有@21世纪教育网

第2部分古代诗文阅读

专题二 文言文阅读

超级预测

知识预测

从2009年考卷情况看,在课标区,传记仍相对占主流,如广东卷、江苏卷、琼宁卷、辽宁卷、福建卷等都考查了人物传记,且大多出自二十四史,但传记一统天下的局面已被打破,出现了一些其他体裁的文章,如山东卷的先秦散文、安徽卷的明代散文、浙江卷的宋代散文、湖南的序言等。

叙述类选文除极少数篇目外,多是积极阳刚的作品,主人公为人或孝友,或机智;为官或勇敢果断,或勤政廉明。如2009年琼宁卷忠诚爱国的朱照,广东卷胆大非凡的李迪,江苏卷有情有义的沈通明等。值得注意的是,史传类传主往往不是历史上特别著名的人物,论说、笔记文章作者也不是特别知名的作家。

据此,我们认为,2010年新课标省份的文言文选材仍以传记为主,非传记注意游记散文、先秦散文等。

能力预测

1.理解B级21世纪教育网

①理解常见文言实词在文中的含义。②理解常见文言虚词在文中的意义和用法。常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。③理解与现代汉语不同的句式和用法。不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用。④理解并翻译文中的句子。

2.分析综合C级21世纪教育网

①筛选文中的信息。②归纳内容要点,概括中心意思。③分析概括作者在文中的观点态度。

赋分预测

2010年文言文试题分值将有所增加,地位相对提高。文言文所赋分数近年来在一定程度上有所增加。同时,我们也可以看出,不同地区文言文试题的比重差异较大,总的来说课改区和上海市试题中文言文试题分值相对要高些。

2009年山东、广东分值为22分,宁夏·海南、江苏、安徽、辽宁为l9分,福建为15分,浙江为18分,天津为20分。21世纪教育网

题型预测

2009年文言文试题仍然分为客观题和主观题,考查内容主要涉及实词、虚词、理解与分析、筛选与概括,但各省考查点不尽相同。(1)2009年高考课标区都考查了实词。浙江卷文言文考查了词类活用,也可归人实词用法考查范围,这是今年唯一一道单独设题的词类活用试题。(2)2009年将文言虚词单独设题的试卷有广东卷、浙江卷、安徽卷、山东卷、天津卷,相对实词考查设题试卷明显减少,考查中共涉及“与、以、于、而、乃、其、焉、为”等,与实词相比,覆盖范围较小。考查虚词的题目一般是将两个或两个以上的句子并列,让学生比较并选出用法相同或不同的一项,并且可以考查同一虚词的多种用法。(3)所有试卷都设置了一道(组)旨在考查学生全面把握文章的题目,具体形式为理解文章内容、筛选文章信息、概括文章主旨等。

2010年文言文题型应为:实词辨析正误,虚词辨析异同,翻译、断句(主观笔答题),判断信息类属或判断信息正误(客观选择题)。21世纪教育网

题型l 传记类21www世纪教育网

[例1] (2009广东,二)阅读下面的文言文,完成1—5小题。(22分)

李迪字复古,其先赵郡人。曾祖避五代乱,徙家濮。迪深厚有器局,尝携其所为文见柳开,开奇之,曰:“公辅才也。”举进士第一,擢知制诰。真宗幸亳,为留守判官,遂知亳州。亡卒群剽城邑,发兵捕之,久不得。迪至,悉罢所发兵,阴听察知贼区处,部勒骁锐士,擒贼,斩以徇。

尝归沐,忽传诏对内东门,出三司使马元方所上岁出入材用数以示迪。时频岁蝗旱,问何以济,迪请发内藏库以佐国用,则赋敛宽,民不劳矣。帝日:“朕欲用李元衡代元方,俟其至,当出金帛数百万借三司。”迪日:“天子于财无内外,愿下诏赐三司,以示恩德,何必日借。”帝悦。

初,上将立章献后,迪屡上疏谏,以章献起于寒微,不可母天下。章献深衔之。天禧中,拜给事中。周怀政之诛,帝怒甚,欲责及太子,群臣莫敢言。迪从容奏日:“陛下有几子,乃欲为此计。”上大寤,由是独诛怀政。21世纪教育网

仁宗即位,章献太后预政,贬寇准雷州,以迪朋党傅会,贬衡州。丁谓使人迫之,谓败,知河南府。来朝京师,时太后垂帘,语迪曰:“卿向不欲吾预国室,殆过矣。今日吾保养天子至此,卿以为何如 ”迪对曰:“臣受先帝厚恩,今日见天子明圣,臣不知皇太后盛德,乃至于此。”太后亦喜。

知徐州,迪欲行县因祠岳为上祈年,仁宗语辅臣日:“祈祷非迪所宜,其毋令往。”元昊攻延州,武事久弛,守将或为他名以避兵,迪愿守边,诏不许,然甚壮其意。

李迪贤相也方仁宗初立章献临朝颇挟其才将有专制之患迪正色危言能使宦官近习不敢窥觎而仁宗君德日就章献亦全令名古人所谓社稷臣于斯见之21世纪教育网

(选自《宋史·李迪传》,有删改)

1.对下列句子中加点词的解释,正确的一项是 ( )

A.开奇之,曰:“公辅才也。” 奇妙21世纪教育网

B.以章献起于寒微 出身21世纪教育网

C.上大寤,由是独诛怀政 惩罚21世纪教育网

D.元吴攻延州,武事久弛 延缓21世纪教育网

[解析]A项,奇:意动用法,感到惊奇。C项,诛:诛杀。D项,弛:松弛,荒废。

[答案】 B

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是 ( )

A. 李迪字复古,其先赵郡人

祈祷非迪所宜,其毋令往

B. 发兵捕之,久不得

周怀政之诛,帝怒甚

C. 时频岁蝗旱,问何以济21世纪教育网

迪请发内藏库以佐国用21世纪教育网

D. 陛下有几子,乃欲为此计

臣不知皇太后盛德,乃至于此

[解析]D项都表转折,“竟然”。A项代词,代“李迪”/表祈使,“还是”。8项代词,代“亡卒”/助词,取消句子的独立性。C项介词,“以何”的倒装,“用”/连词,表目的,“用来”。

[答案] D

1.下列句子中,都能表现李迪“胆量非凡”的一组是 ( )

①迪深厚有器局②部勒骁锐士,擒贼,斩以徇 ③上将立章献后,迪屡上疏谏④以迪朋党傅会,贬衡州 ⑤迪欲行县因祠岳为上祈年⑥守将或为他名以避兵,迪愿守边

A.①②⑥ B.②③④ C.②③⑥ D.③⑤⑥

[解析]①说的是李迪有才能、气度,故排除A项;④说的是受到牵连;⑤说的是讨好皇上。

[答案]C

4.下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是( )

A.李迪本来是赵郡人,为了躲避五代的战乱,他与家人搬家来到濮地,并以文为媒,结识了柳开。21世纪教育网

B.李迪不同意章献做皇后,因为这件事,他立即遭到了章献的打击报复,所以贬官衡州。

C.周怀政事件使皇帝非常生气,他想惩罚太子。李迪不畏众怒,挺身而出,说服皇帝改变了初衷。

D.仁宗登基,章献成了太后。她曾经与李迪有嫌隙,但两人为了朝廷的利益,最终还是和好了。21世纪教育网

[解析] A项,不是李迪和他的家人搬到濮地,应是他的曾祖。B项不是“立即”,而是“仁宗即位,章献太后预政”之后。C项“不畏众怒”错,“怒”的只是皇帝。

[答案]D

5.断句和翻译。(10分) 21世纪教育网

(1)用“/”给下列文段断句。(4分)

李迪贤相也方仁宗初立章献临朝颇挟其才将有专制之患迪正色危言能使宦官近习不敢窥觎而仁宗君德日就章献亦全令名古人所谓社稷臣于斯见之

(2)翻译下面的句子。(6分)

①语迪日:“卿向不欲吾预国事,殆过矣。”

译文:___________________________________________________________________

②诏不许,然甚壮其意。

译文:___________________________________________________________________

(1)[解析]本题考查断句能力。断句时要注意标志词,如本题当中的“也”“而”。还要从内容上加以区分,相对完整的内容可作为断句的重要依据。

[答案 ](4分)李迪/贤相也/方仁宗初立/章献临朝/颇挟其才/将有专制之患/迪正色危言/能使宦官近习/不敢窥觎/而仁宗君德日就/章献亦全令名/古人所谓社稷臣/于斯见之

(2)[解析】①文言语句考查的往往是有丰富语言现象的句子,如重要的实词、虚词、特殊句式等。本句的得分点是“欲”“殆”“过”。②关键落实“许”“壮”的含义。“许”“壮”分别解释为“允许、答应”“赞赏”。

『答案](6分)①(太后)对李迪说:“您从前不想(让)我参与国家大事,大概错了。”译对“向”字给1分,译对大意给2分。向:从前,过去。

②皇帝下令不允许,但是非常赞赏他的志向。(或:皇帝下令不同意,但是认为他的胸襟很豪迈。)译对“诏”字给1分,译对大意给2分。诏:皇帝下令。

[译文]

李迪字复古,他的祖先是赵郡人。曾祖为躲避五代战乱,迁家到濮。李迪深厚有才识和气度,曾经带着他所写的文章拜见柳开,柳开感到惊奇,说:“公是辅臣之才啊。”李迪考中进士第一,提拔为知制诰。宋真宗亲临亳州,李迪任留守判官,于是做亳州知州。逃亡的士兵聚集在一起劫掠城镇,官府派兵捕捉,很长时间没能捕获。李迪到任,将所派士兵全都收回,暗中打听探察知道了盗贼居住的地方,带领骁勇精锐士兵,将贼擒获。斩首示众。

曾经休假,忽传诏命(让他)在内东门应对,皇上将三司使马元方上奏的年出入财用数额出示给李迪看。当时连年蝗旱灾害,问他有什么办法,李迪请求打开内藏库以资助国家费用,

就可以放松赋税征收,百姓就不劳苦了。皇上说:“朕想用李士衡代替马元方,等他来了,应当拿出钱帛几百万借给三司。”李迪说:“天子对财物(的使用)不分内外,希望陛下下诏令赏赐三司,来表示恩德,何必说借。”皇上很高兴。

当初。皇上要立章献皇后。李迪多次上疏进谏,认为章献皇后出身寒微,不可成为天下人母的仪范。章献皇后很怨恨他。天禧年间,拜给事中。周怀政被诛之时,皇帝很生气,想

要追究太子罪贵,群臣都不敢进言。李迪从容上奏说:“陛下有几个儿子。竟然想这样行事。”皇上恍然大悟,因此只是诛杀了周怀政。

仁宗即位,章献太后参政,将寇准贬至雷州,因为李迪朋党勾结,贬至衡州。丁谓派人逼迫他,丁谓事败,李迪任河南知府。来京城朝见,当时太后垂帘听政,对李迪说:“你先前不想让我参与国事,大概是错了。现在我辅佐养育天子如此,你认

为怎么样 ”李迪回答说:“我受先帝厚恩,现在见到天子圣明,我不知道皇太后盛德.竞到了如此程度。”太后也很高兴。

李迪掌管徐州,想要巡县祭岳为皇上祈求丰年,仁宗对辅政大臣说:“祈祷不是李迪应做的事,还是不要让他去了。”元昊进攻延州,州里的军事长期废弛,守将有的以其他名义逃避作战。李迪希望去守卫边境,皇上下诏不许可,但很赞许他的志向。

李迪是贤能的宰相。当仁宗刚即位,章献皇太后临朝听政,颇自恃其才,将有专制的隐患。李迪正色危言,能使宦官近臣不敢窥伺觊觎;而仁宗君主之德日成,章献皇太后也保全美名,古人所说的社稷之臣,在这儿可以见到。

题型2散文类

[例2] (2009山东,三)阅读下面的文言文,完成1—5题。(22分)

晋文公攻原,裹十日粮,遂与大夫期十日。至原十日而原不下,击金而退,罢兵而去。士有从原中出者,曰:“原三日即下矣。”群臣左右谏曰:“夫原之食竭力尽矣,君姑待之。”公曰:“吾与士期十日.不去,是亡吾信也。得原失信,吾不为也。”遂罢兵而去。原人闻曰:“有君如彼其信也,可无归乎 ”乃降公。卫人闻曰:“有君如彼其信也,可无从乎 ”乃降公。孔子闻而记之,曰:“攻原得卫者,信也。”21世纪教育网

文公问箕郑日:“救饿奈何 ”对曰:“信。”公曰:“安信 ”曰:“信名、信事、信义。信名,则群臣守职,善恶不逾,百事不怠;信事,则不失天时,百姓不逾;信义,则近亲劝勉而远者归之矣。”

吴起出,遇故人而止之食。故人曰:“诺。”令返而御。吴子曰:“待公而食。”故人至暮不来,起不食待之。明日早,令人求故人。故人来,方与之食。

魏文侯与虞人①期猎。明日,会天疾风,左右止文侯,不听,曰:“不可。以风疾之故而失信,吾不为也。”遂自驱车往,犯风而罢虞人。

曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:“女还,顾反为女杀彘。”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。妻止之曰:“特与婴儿戏耳。”曾子曰:“婴儿非与戏也。婴儿非有知也,待父母而学者也,听父母之教。今子欺之,是教子欺也。毋欺子。子而不信冀母.非以成教也.”遂烹彘也。

楚厉王有警,为鼓以与百姓为戍。饮酒醉,过而击之也,民大警。使人止之,曰:“吾醉而与左右戏,过击之也。”民皆罢。居数月,有警,击鼓而民不赴。乃更令明号而民信之。

李悝警其两和②曰:“谨警!敌人旦暮且至击汝。”如是者再三而敌不至。两和懈怠,不信李悝。居数月,秦人来袭之,至,凡夺其军。此不信之患也。21世纪教育网

卫嗣公使人伪客过关市,关市呵难之,因事关市以金,关市乃舍之。嗣公谓关市曰:“某时有客过而予汝金,因遣之。”关市大恐,以嗣公为明察。21世纪教育网

(选自《韩非子·外储说左上》,略有改动)

[注] ①虞人:古代掌管山泽苑囿的官。②两和:指古代军队左右营垒中的将士。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 ( )

A.遂与大夫期十日 期:约定

B.会天疾风 会:适逢

C.犯风而罢虞人 犯:冒着

D.过而击之也 过:经过

[解析] 此题考查理解文言实词在文中含义的能力,理解(B级)。D项中“过”在语境中的意思是“错误”。

[答案] D

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A 攻原得卫者 B. 待公而食

假舆马者 信而见疑

C. 为鼓以与百姓为戍 C. 敌人旦暮且至击汝

泊牧以谗诛 若属皆且为所虏

[解析] 此题考查理解文言虚词在文中的意义和用法的能力,理解(B级)。A项第一个“者”表停顿语气,不译;第二个“者”是代词,“……的人”。B项第一个“而”表顺承,第二个“而”表转折,却。c项第一个“以”是目的连词,来;第二个“以”表原因,因为。D项中“且”均为副词,将要。

[答案] D

3.以下六句话分别编为四组,全都直接体现诚信的一组是( )

①遂罢兵而去 ②群臣守职,善恶不逾,百事不怠③故人来,方与之食 ④遂自驱车往,犯风而罢虞人⑤曾子欲捕彘杀之 ⑥乃更令明号而民信之

A.①②⑤ B.③④⑤ C.①③⑥ D.②④⑥

[解析] 此题考查筛选并整合文中信息的能力,分析综合(c级)。②讲的是“信用”的好处,是从侧面写守信的结果的。⑥讲的是楚厉王为了取信于民不得不更改命令,明确信号。排除有②⑥的项,即可得出正确答案。21世纪教育网

[答案] B21世纪教育网

4.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.晋文公用十天时间没有攻下原邑而主动撤兵。由于坚守诚信,文公感动了原邑和卫国的人,反而得到了两地。孔子对此表示赞赏。

B.吴起在“故人至暮不来”时仍坚持不食而等待,魏文侯在“会天疾风”时仍不失信于虞人,体现出了高尚的诚信品格,令人钦佩。21世纪教育网

C.楚厉王因醉酒击鼓为戏而失信于民,致使有警而百姓不来;李悝因欺骗将士而失信于军,险致全军覆没。这两个故事从反面强调了诚信的重要。

D.卫嗣公派人假扮客商通过关口的集市,集市的官吏刁难客商并接受了贿赂。卫嗣公知道后要罢免这个官吏,他非常害怕,认为卫嗣公能明察秋毫。

[解析] D项“卫嗣公知道后要罢免这个官吏”的说法于文无据,属无中生有。

[答案] D

5.把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)有君如彼其信也,可无归乎 (3分)

译文:__________________________________________________________________

(2)吴起出,遇故人而止之食。故人日:“诺。”(3分)

译文:_________________________________________________________________

(3)母欺子,子而不信其母,非以成教也。(4分)

译文:____________________________________________________________________

[解析] 此题考查翻译文言语句的能力,理解(B级)。

(1)重点译准确“彼”“信”两个词。(2)重点翻译好“出”“止”“诺”三个词。(3)重点翻译词为“欺”“而”“以”“成教”。 21世纪教育网

[答案] (1)有了像那样讲信用的国君(或“有国君像那样地讲信用”),能不归顺他吗

(2)吴起出门,遇见一位老朋友,便留他吃饭。那朋友说:“好的。”

(3)母亲欺骗了孩子,孩子就不相信自己的母亲了,这不是用来教育孩子的办法啊。

[译文] 21世纪教育网

晋文公攻打原邑,携带了十天的粮食,于是就和大夫们约定十天为期限。到了原邑十天了还没有攻下原邑,就鸣锣收兵,准备撤军回去了。原邑的士兵有从城中逃出来的,说:“再攻打三天原邑就会被攻克。”左右群臣劝谏说:“那原邑城内已粮食耗尽兵力衰竭了,君主姑且再等几天。”晋文公说:“我与战士们约定十天。不回去.就是失去我的信用,得到了原邑而失去了信用,我不干。”随后收兵离开。原邑城中的人们听说后说:“有国君像这样地讲信用,我们能不归附他吗 ”于是投降了晋文公。卫国人听说后说:“有国君如此守信,我们能不随从他吗 ”于是投降了晋文公。孔子听说后记录这件事说:“攻打原邑而得到卫国,(这是因为)守信用。”

晋文公问箕郑说:“救济饥荒该怎么办 ”箕郑回答说:“守信用。”晋文公说:“怎么样守信用 ”箕郑说:“在名分、做事情、道义上守信用。在名分上守信用,那么群臣就会各守其职,对善行恶行都不会去逾越,对各种事情就不会怠慢;在做事情上守信用,那么就不会失去天时,百姓就不会逾越天时劳作;在道义上守信用.那么亲近的人就会劝勉自己努力,而远方的人就会来归附。”

吴起出门.遇见一个老朋友,便留他吃饭。那老朋友说:“好的。”让吴起回家等待。吴起说:“那我等你来了再吃。”这人到天黑了都没有来,吴起还是不吃饭等他。第二天早上,吴起派人去找这个人。这个老朋友来了,吴起才和他一起吃饭。

魏文侯和虞人约定了打猎的时间。第二天,正巧碰上刮大风,左右侍从就阻止魏文侯去打猎,魏文侯不听,说:“不可以。因为风大的缘故而失去信用,那样我是不干的。”于是亲自赶着车去了,冒着大风去让虞人停止打猎。

曾子的妻子到市场上去,她的儿子跟着她哭泣。母亲说:“你先回去,等我回来后给你杀猪。”从市场上回来,曾子就要捉猪来杀。他妻子阻止他说:“我只不过是跟孩子开玩笑罢了。”曾子说:“孩子是不能和他开玩笑的。小孩子是没有辨别是非的能力的,是跟着父母学习的,是听从父母的教诲的。如今你欺骗他,就是在教他欺骗。母亲欺骗了孩子,孩子就不相信自己的母亲了。这不是用来教育孩子的办法啊。”于是就把猪杀了煮给孩子吃。

楚厉王有了警报,就用敲鼓的方式来和民众一起防守。有一天喝酒醉了,就错误地敲打鼓,民众大惊。楚厉王派人去阻止民众,说:“我喝酒醉了和身边人开玩笑,误打了鼓。”民众这才散去。过了几个月,真的有警报了,楚厉王击鼓而没有民众前来。于是就更改命令明确信号,而后民众才相信他。

李悝警告左右两个营垒中的将士说:“要谨慎地戒备敌人,他们很快就要来袭击你们。”像这样的警告重复了好几次而敌人都没有来。两个营垒中的将士都松懈了,不相信李悝。过了几个月,秦国军队来袭击,几乎消灭了李悝的军队。这就是不讲信用的祸患。

卫嗣公派人假扮客商经过关口上的集市,集市管理员刁难他,他便拿金子贿赂他们,集市管理员才放了他。卫嗣公对集市管理员说:“某某时间有一个客商经过时给了你们金子,你们便放了他。”市场管理员十分恐惧,认为卫嗣公能明察秋毫。21世纪教育网

超值储备

知识能力储备

文言文常用词语分类

一、官职人物常用的词语

1.表官职的

(1)宰相:总揽政务的大官。宰,主持,相,辅佐。(2)御史大夫:秦朝时其权力仅次于丞相。(3)六部:吏、户、礼、兵、刑、工。(4)三司:太尉、司徒、司空。(5)中书省:中央行政机要机关。(6)尚书:六部最高行政长官。(7)太尉:军事首脑。(8)郎中:尚书属下部员。(9)宦官:宫廷内侍,又称太监。(10)侍郎侍中:官庚侍卫。(11)校尉:汉代军事长官。(12)翰林学士:管文件、图书、侍读。(13)太史:记史,管文书。(14)国子监:中央教育机构。(15)左右拾遗:唐代谏官。(16)总督:清代地方最高行政长官。(17)巡抚:总揽一省的行政军事长官。(18)知州:州一级行政长官。知,管理。(19)太守:郡一级行政长官。(20)主簿:秘书。21世纪教育网

2.表官职变化的

(1)表任命的:授、拜、除、封

(2)表提升的:擢、拔、陟、升、迁

(3)表调动的:调、徙、转、改、放、出、出官

(4)表降职的:左迁、迁谪、谪、逐、贬、诎(黜)

(5)表罢免的:夺、黜、罢、免、去、废、蠲

(6)表恢复的:复、还

(7)表辞去的:辞、致政、告退、退、归故里

3.表人物个性的:耿、(仁)厚、(仁)矜、耿介、刚毅、周密、宽厚、正直、埂、鲠、骨鲠、鲠切、聪、慧、敏、木讷、佞、诈、阿谀、谄谗、谲21世纪教育网

4.表人物品行的:行、德、操、节、清(廉)、淫(靡)、贪(浊)

5.与科考有关的:贡举、第、登第、中第、状元、解元、乡试

6.与学校有关的:庠、序、太学、博士、太傅

7.表敬重的:敬、重、尊、恭

8.表赞扬的:多、嘉、称、誉、与、许、叹

9.表社会状态的:治、乱、兴、盛、衰

10.表少数民族的:蛮、夷、戎、狄

11.表人物地位的:贵、显、卑、官绅、豪

12.表主管的:知、典、主

13.与水利有关的:堤、决、溃、溢、涨、灌溉、涝、旱、堰、芜秽

14.与粮食有关的:粟、黍、禾、谷、稻、菽、稼穑、耕耘、稔、熟、刈、籴、粜、廪、禀、府、荒、歉收

15.表粮食丰收的:丰、饶、赡、足、给、佚

16.表食物的:糗、馔、肴、膳、羞(馐)、蔬、果、脂膏

17.表饱饥的:饱、饥、饿、馁、馑

18.表俸禄的:俸、禄、秩、饷 ‘

19.表布匹的:布、麻、匹、丝、绢、锦、练、绫、绡、缣、绸、罗、缎、绮、纱、绦、缟、缯、蚕、桑

20.表穿戴的:纨绔、布衣、履、绶、冠、冕、巾、弱冠、免冠、带

21.表房舍的:宇、舍、馆、宅、第、邸、庑、屋

22.表桌床的:案、几、床、榻

23.表违背的:牾、忤、逆、倍(背)

24.表揭发的:劾、讦、揭

25.表害怕的:畏、惧、惮、骇、患

26.表嫉恨的:恶、厌、憎、贬、衔、怨、患、疾、恨、怒、诅

27.表暗中的:阴、间、密

28.表诬陷的:中、谮、诬

29.表朝见的:朝、觐

30.与京城有关的:禁、阙、畿、京、京畿

31.与皇帝有关的:上、帝、祚、践祚、登基、用事、朕、孤、寡人、御、诏、召、诰、(驾)幸、膳、对策、轮对、奏、表、疏

32.表说话的:日、云、谓、诏、诰、告、敕、白、陈、对、语、谕、喻、晓、辩、问、谢、折、诘、诉、咨(谘)

33.表劝说的:说、劝、规、讽、讥、谤、谏

34.表责备的:过、责、咎、诛、让、谴、尤、折

35.表宽容的:容、货、恕、宽

36.表喜乐的:乐、欣(然)、悦(说)、欢、蹈舞

37.表哀怒的:怒、愤、恼、忿恚、涕泣、骂、责、戾、诟、谩

38.表刑罚的:辟、大辟、髡、笞、磔、刖、族、仗、流、赭衣、械

39.表监狱的:囹圄、狱

40.表拜访的:造、过、访、谒(见)、顾

41.表告别的:辞、别、谢21世纪教育网

42.表离开某地的:去、迁、徙21世纪教育网

43.表到往某地的:如、过、诣、往、经

44.与马匹有关的:马、驹、厩、策、羁、縻、辔、逸、驭、御、驾、辕、辙

45.表行动的:步、趋、走、遁、亡、逃、徙、匿

46.表死亡的:(驾)崩、山陵崩、薨、卒、不禄、死、没(殁)、终、圆寂

二、常见文言词语例释

1.先:祖先,已经死去的,多指上代或长辈。

2.课:督促劝说去做某件事。

3.秩:官吏的俸禄,十年为一秩。

4.逸:马脱了缰绳,放纵。

5.禁:皇帝居住的地方。

6.对:回答或对话。

7.如:到,往。

8.檄:古代用来征召、声讨的文书。

9.中:中伤、诬蔑别人,使受损害。

10.诬:捏造事实诬陷别人、言语不真实。

11. 掾:古代属官的统称。

12. 工:工匠,精巧,擅长,官吏。

13. 僭:超越本分,过分,虚假不真实。

14.孤:幼年失去父亲。

15.贷:借出、借入,宽容、宽免。

16.狱:官司,案件,监牢。

17.白:告诉。21世纪教育网

18.与:赞扬。21世纪教育网

19.多:赞扬。21世纪教育网

20.遽:急速,就,恐惧。

21.尤:罪过、过错,指责、归罪,优异、突出,特别、尤其。

22.给:食用丰足。

23.劫:强夺,掠取,威逼,威胁。

24.按:追究,考察,调查。

25.赡:富足、充足,供给、供养。

26.典:主持。

27.令:美好,县令。

28.执:捉拿。

29.延:延请。

30.省:减免。

31.谢:道歉,推辞,告诉。

32.第:次第,官僚和贵族的住宅,科举考试的等级。

33.折:驳斥,指责使对方屈服。

34.察:考察,考查后给予推荐。

35.赧:因羞愧而脸红。

36.竞:结束,完。

37.坐:因……而犯罪,因为。

38.寻:不久。

39.祚:大堂前东面的台阶,帝位。

40.造:造访。

41.过:拜访,经过,过失,责备。

42.弑:子杀父,臣杀君。

43.用:财用,因为。

常见文言文固定格式

一、表示疑问

1.奈何:怎么办,怎么,为什么。21世纪教育网

例:奈何取之尽锱铢,用之如泥沙 (《阿房宫赋》)

2.何如:怎么,怎么样,怎么办。

例:以五十步笑百步,则何如 (《寡人之于国也》)

3.何以:根据什么,凭什么,为什么,怎么会。

例:一旦山陵崩,长安君何以自托于赵 (《触龙说赵太后》)

4.何所:所……的是什么。

例:问女何所思,问女何所忆 (《木兰诗》)

5.奈(若,如)……何:对……怎么办。

例:虞兮虞兮奈若何 (《垓下歌》)

6.孰与……,与……孰:跟……比较,哪一个……

例:我孰与城北徐公美 (《邹忌讽齐王纳谏》)

7.何故:什么原因,为什么。

例:何故怀瑾握瑜,而自令见放为 (《屈原列传》)

二、表示反问

1.何……哉(也):怎么能……呢

例:何可胜道也哉 (《游褒禅山记》)

2.何……为:为什么要……呢

例:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 (《鸿门宴》)

3.何……之有:有什么……呢 怎么能……呢

例:苟得闻子大夫之言,何后之有 (《勾践灭吴》)

4.如之何……:怎么能……呢 21世纪教育网

例:君臣之义,如之何其废之 (《季氏将伐颛臾》)

5.岂(其)……哉(乎、耶、邪):哪里……呢 难道……吗

例:则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉 (《报任安书》)

6.‘安……哉(乎):哪里……呢 怎么……呢

例:燕雀安知鸿鹄之志哉 (《陈涉世家》)

7.不亦……乎:不是……吗

例:人不知而不愠,不亦君子乎 (《论语》)

8.……非……欤:……不是……吗

例:子非三闾大夫欤 (《屈原列传》)

9.宁……耶:哪里……呢

例:当是时虽腑梦幻想,宁知此为归骨所耶 (《祭妹文》)

10.顾……哉:难道……吗

例:顾不如蜀鄙之僧哉 (《为学》) 21世纪教育网

11.独……耶(乎):难道……吗

例:公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊乎 (《信陵君窃符救赵》)

三、表示感叹

1.何其:为什么那么……怎么这样,多么,怎么,那么……啊!

例:至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》)

2.直……耳:只不过……罢了!

例:王变乎色日:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳!“(《庄暴见孟子》)

3.惟……耳:只是……罢了!

例:吾已无事可办,惟待死期耳!(《谭嗣同》)

4.一何:何等,多么,为什么。21世纪教育网

例:吏呼一何怒!(《石壕吏》)

5.亦……哉:也……啊!

例:且立石于其墓之门,以旌其所为。呜呼,亦盛矣哉!(《五人墓碑记》)

6.……何如哉:该是怎样的呢 21世纪教育网

例:视五人之死,轻重固何如哉 (《五人墓碑记》)

四、表示揣度

1.无乃……乎:恐怕……吧 只怕……吧

例:无乃尔是过与 (《季氏将伐颛臾》)

2.得无……耶,得无……乎:大概……吧,该不是……吧

例:览物之情,得无异乎 (《岳阳楼记》)

3.其……欤 (兼表反问) 21世纪教育网

例:巫医、乐师、百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤 (《师说》)

4.……庶几……欤:……或许……吧。21世纪教育网

例:吾王庶几无疾病欤 (我们的国君大概没有生病PE )

五、表示选择

1.与其……孰若……:与其……不如……

例:与其有誉于前,孰若无毁于其后;与其有乐于身,孰若无忧于其心。(《送李愿归盘谷序》) 21世纪教育网

2.……欤(耶)……欤(耶):是……还是……呢

例:先生在民间,审知故扬州阁部果死耶,抑未死耶 (《梅花岭记》)

3.其……其……也:是……还是……呢

例:其真无马耶 其真不知马也 (《马说》)

六、表设问

何者、何则:为什么呢

例:百仞之山,任负车登焉。何则 陵迟故也。

七、表陈述语气

1.无以、无从:没有用来……的东西、办法,没有什么用来,

没有办法,不能。

例:幽邃浅狭,蛟龙不屑,不能兴云雨,无以利世。(《愚溪诗序》)

2.有以:有用来……的办法,有条件、有办法、有机会……能够……

例:袁人大愤,然未有以报也。(《书博鸡者事》)

3.有所:有……的(人、物、事),有什么……,有……的原因。

例:今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。(《陈情表》)

4.无所:没有……的(人、物、事),没有什么……,没有什么地方……,没有什么办法……

例:余虽不合于俗,亦颇以文墨自慰,漱涤万物,牢笼百态,而无所避之。(《愚溪诗序》)

5.比及:等到……的时候。

例:对日:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

八、被动句

1.见……于……:被。

例:今是溪独见辱于愚,何哉 (《愚溪诗序》) 21世纪教育网

2.为……所……:被。21世纪教育网

例:不者,若属皆且为所虏。(《鸿门宴》) 21世纪教育网

九、宾语前置

1.唯……是……

例:唯命是从。

2.……何……之有

例:夫晋何厌之有 (《左传》)

十、连词

1.诚……则……:如果……那么(就)……

例:诚能见可欲,则思知足以自戒。(《谏太宗十思疏》)

2.否则:如果不……就……,不然的话……就……

例:否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也。(《黄花冈七十二烈士事略》) 21世纪教育网

3.然则:既然这样,那么,如果这样,那么。

例:而适类于余,然则虽辱而愚之,可也。(《愚溪诗序》)

4.向使:假如,如果。

例:向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。(《六国论》)

5.自非:如果不是,除非是。

例:自非亭午夜分,不见曦月。(《三峡》)

6.然而:这样却;但是;(既然)这样,那么。

例:七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。(《寡人之于国也》)

7.虽然:虽然如此,(但);即使如此。

例:虽然,吾自今年来,苍苍者或化而为白矣,动摇者或脱而落矣。(《祭十二郎文》)十一、复音虚词

1.得以:能够。

例:五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无有不过而拜且泣者,斯固百世之遇也。(《五人墓碑记》)

2.俄而:不久,一会儿。 ’

例:俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。(《口技》)

3.而况:何况,况且。

例:今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。而况石乎 (《石钟山记》)

4.何乃:何况是,岂只是;为什么竞。

例:阿母谓府吏:“何乃太区区!”(《孔雀东南飞》)

5.既而:随后,不久。

例:既而以吴民之乱请于朝,按诛五人,日颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元,即今之傈然在墓者也。(《五人墓碑记》)

6.可得:可以,可能。21世纪教育网

例:日:“王之好乐甚,则齐其庶几乎 今之乐犹古之乐也。”日:“可得闻与 ”(《庄暴见孟子》) 21世纪教育网

7.可以:可以用来,足以用来;可以,能够。

例:君子日:学不可以已。(《劝学》)

8.乃尔:竟然如此,这样。

例:何其相似乃尔。

9.且夫:再说,而且。21世纪教育网

例:且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。(《过秦论》)

10.是故:所以,因此。21世纪教育网

例:是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。(《师说》)

11.是以:所以,因此,因而。

例:余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。(《石钟山记》)

12.所谓:所说的,所认为。21世纪教育网

例:此所谓战胜于朝廷。(《邹忌讽齐王纳谏》)

13.未尝:从来没有,不曾。

例:每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。(《兰亭集序》)

14.谓……日……:对……说,告诉……说;把……叫做……

例:项伯许诺,谓沛公日:“旦日不可不蚤自来谢项王。”(《鸿门宴》)

15.谓之:称他是,说他是;称为,叫做。

例:褒禅山亦谓之华山。(《游褒禅山记》)

16.无何:没有多久,不久,一会儿。

例:无何,见宫殿数十所,碧瓦飞甍(méng),始悟为山市。(《山市》)

17.毋宁,无宁:宁肯,宁愿;莫不是,不是。21世纪教育网

例:四五年前某夕,吾尝语日:“与使吾先死也,无宁汝先吾而死。”(《与妻书》)

18.无庸:不用,无须。

例:请姑无庸战。(《勾践灭吴》) 21世纪教育网

19.无由:不可能,无法,无从。21世纪教育网

例:无由会晤,不任区区向往之至。(《答司马谏议书》)

20.相与:互相,相互,彼此;同你;一起,共同;相处,相交。

例:夫人之相与,俯仰一世。(《兰亭集序》)

21.一切:一律,一概;权宜,暂且。

例:既而风定天清,一切乌有;惟危楼一座,直接霄汉。(《山市》)

22.所以:……的原因,之所以……,为什么……;用来……的方法,用来……的东西,是用来……的,用来……的地方,用来……的人(事),靠它来……的。

例:仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极

视听之娱,信可乐也。(《兰亭集序》) 21世纪教育网

23.以故:所以。

例:唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。(《游褒禅山记》)

24.以……故:因为……的缘故。

例:皆山水之奇者,以余故,咸以愚辱焉。(《愚溪诗序》)

25.以……为……:认为……是……,把……当做……

例:齐日:“必以长安君为质,兵乃出。”(《触龙说赵太后》)

26.以至于:一直到,结果。

例:一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。(《乐羊子妻》)

27.因而:据此而,借此而,因此,所以。

例:夜间闻子清歌,因而问及。(《杜十娘怒沉百宝箱》)

28.于是:对……,然后就,于是。

例:于是为长安君约车百乘质于齐,齐兵乃出。(《触龙说赵太后》)

29.……之谓:叫做,就是,才算;这就叫做;就是,说的就是。

例:宜乎百姓之谓我爱也。(《齐桓晋文之事》) 21世纪教育网

30.至于:到了,一直到;竟至于,结果,终究,到……结局,到……时候。

例:今三世以前,至于赵之为赵,赵王之子孙侯者,其继有在者乎 (《触龙说赵太后》)

方法技巧储备

一、文言实词词义推断技巧

1.字形推断法。汉字中的形声字占90%以上,大都可以通过字形结构分析来解释其词义(其形旁为我们领悟词义提供了有利条件)。如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”的意义,“造”的形旁为“之”,联系下文“袁所寓之法华寺”,不难推测与处所关联的词义应是“到”“去”的意思。“造”的其他意义“制造”“成就”显然与这里的文意不符。

2.通假字音推断法。这种方法就是实词在本义或引申义解释不通的情况下,试着借助通假关系,找出符合语境的意思,也就是根据同音通假求得词的意义。如“愿伯具言臣之不敢倍德也”中的“倍”若解释为“一倍,加倍”便无法理解此句的意思;但是“倍”与“背”的读音相同,“背”的含义是“违背”,由此我们便可以很容易地得出“倍德”就是“违背恩德”。又如“徐公来,孰视之,自以为不如”中的“孰”,“孰”若解释为“哪一个”“谁”便无法理解此句的意思,不过我们要是能由它的读音想到“熟”,便可以把它解释为“仔细”,“孰视”就是“仔细观察”。

3.成语推断法。成语中保留了大量的文言实词,我们在掌握了一定量的成语后,便可以根据熟知的成语的意义,来推断文言实词的词义。如“至丹以荆卿为计,始速祸焉”中的“速”,借助成语“不速之客”,可以轻松推断出其词义为“招致”。又如“腥臊并御,芳不得薄兮”中的“薄”,可以借助成语“日薄西山”,推得其词义为“迫近”。 21世纪教育网

4.整齐句式推断法。文言文中排比句、对偶句、并列句等对应的语言现象很多,在这样的对应句中,位置对称的词语一般词性相同、词义相近或相对。这样,通过对已知词语的词义、词性的分析,就可以推知未知词语的词性和词义。如“信而见疑,忠而被谤”中“见”和“被”词性相同,词义相同。又如“忠不必用兮,贤不必以”中的“以”就是“用”的意思。再如“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”中的“忧劳”与“逸豫”构成对比,与“忧劳”义相反,“逸豫”就是“安逸享乐”的意思。21世纪教育网

5.语法分析推断法。句子的结构是固定的,组合是有规律的,词语在句中的语法位置往往能为我们推断词义提供依据。语法分析推断法就是分析所要解释的词语在句中充当什么成分,然后根据成分推断其词性,进而推断出其意义。如主语、宾语常由名词、代词充当,谓语大多由形容词、动词充当。状语大多由副词、形容词充当等。试比较下面几个句子中的“信”:“烟涛微茫信难求”中可以推断出“难求”作谓语,“信”修饰了“难求”,作状语,而状语一般由副词和形容词充当,结合语境就可以推断出“信”是“实在”的意思;“楚王贪而信张仪”中“信”作谓语,后面接了宾语“张仪”,由此可以断定“信”作“相信”讲;“信义著于四海”中的“著”作谓语,“信义”则是句子的主语,而主语一般由名词、代词充当,由此可以推断“信”是名词,作“信用”讲。21世纪教育网

6.语境分析法。文言实词绝大部分是一词多义,完全采用逐词逐义排除的方法是不太可能的,但我们可以结合上下文语境来判定实词的含义。如“郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详”“而渔工水师虽知而不能言”两句话中,第一句话的语境是郦道元对石钟山的命名有自己的看法,只是在观点的表述上不够详细,由此可以推知“言”是“叙述”的意思。第二句联系全篇的背景看,渔工水师虽然知道石钟山的命名原因。只是因为文化水平低,不能记载下来,因此“言”可以解释为“记载”,而不能解释为“说”。

7.代人检验法。在近几年的高考试题中,考查实词的主要题型是选择判断四个选项中解释正确或错误的一项,这时最简单的方法莫过于将所给义项代人各自的语境中去贯通文意,解释准确而又恰当者即为正确答案。如“一日一夜与虏相及”中“及”的义项有:①赶上,追上;②到,至;③趁着;④如,比得上;⑤和,与。分别代人,可以发现,将“一日一夜与虏相及”翻译为“用了一天一夜的时间”,所以这里“及”应解释为“赶E,追上”。二、文言虚词意义和用法的推断技巧21世纪教育网

1.类型比照法21世纪教育网

既要明晓判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用等与现代汉语不同的文言句式和用法,还要弄清各种句式和用法的常见形式,例如判断句的“……者,……也”格式、“……,……也”格式、“……者,……”格式、“……者也”格式、“……则……”格式、“……乃……”格式、“……皆……”格式、“……即……”格式、“……诚……”格式、“……为……”格式等等,又如名词活用为动词的“名词+补语”式、“所+名词”式等等。熟悉了各种文言句式和用法,解题时就可以因类比照,触类旁通。

2.标志辨识法

不同的文言句式和用法往往有一些标志性的词语,我们可以借助他们来加以辨别。例如被动旬,只要准确抓住“于”“为”“为所(为……所)”“见”“见……于”“受……于”等标志性词语,就很容易辨识。又如宾语前置,看准否定词、代词(包括疑问代词)、“之”“是”等标志,也极容易辨识。

3.文意揣摩法

考查文言句式和用法主要结合理解文意来进行,掌握文言句式和用法的有效方法也是根据文意来揣摩。例如苟子《劝学》中“锲而不舍,金石可镂”一句,从文意来看,“金石”不可能作为主动者去“镂”其他事物,而是被“镂”的,据此可判断该句是被动句。又如《鸿门宴》中“项伯杀人,臣活之”的“活”字,用一般的意义来解释,句子就讲不通,如果理解为“使……活下来”,整个句子表意就明确了,由此可见“活”字在这里是使动

用法。

4.结构分析法

例如“刘备天下枭雄”一句,从语法结构来分析,“刘备”是主语,“天下枭雄”是谓语,主语、谓语都是名词,整个句子则具有判断意味,为判断句。又如“左右欲刃之”一句中的“刃”,前面用了一个能愿动词“欲”,而“欲”“能”“可”“足”等能愿动词只与及物动词组成合成谓语,故推断名词“刃”活用作了动词。

5.译文代入法

文言句式和用法常与翻译结合起来考查,解答时可将翻译的文字代入原文中,看与上下文的意思是否和谐一致,以判定理解是否出错。

三、文言文翻译的方法技巧

文言语句的翻译是以理解为前提的,而理解又是建立在掌握相当数量的文言词义和文言句式的基础之上的。但是,在译文语言的组织上是有一些基本的方法和技巧的,概括地说,可以简称为“对、换、调、留、增、删”六字诀。简要阐述如下:

1.对译法译文对应原文,基本遵照原文的句式,大量采用有相同语素的双音词。

2.替换法对那些词义已经发展,用法已经变化,说法已经不同的一类词,在译文中替换为现代汉语。

3.调整法对文言语句位置与现代汉语的不同之处,主要是主语后置、宾语前置、定语后置、数词后置、状语和补语的特殊语序等“倒装”现象,译文依据现代汉语的语言规范,将成分位置作必要的移位调整。

4.保留法保留古今词义完全相同的一些词。保留特定的专名术语,如人名、历史地名、民族名、官号、谥号、庙号、年号、特殊称谓、特殊的学术或专业术语、现在已经消失的事物等;另外,如“度量衡”等一些名称,既可保留,也可折合。

5.增补法文言文省略现象较为突出,如省略句中的主、谓、宾成分,介词、数词后面的量词,甚至还有省略一个分句的现象,翻译时应根据现代汉语的语法规律增补必要的语言成分。

6.删削法文言语句中有些虚词的用法,现代汉语没有类似用法的词语,也没有类似的句法结构,翻译时只能删除削减。如发语词“夫”“唯”,起提宾作用的助词“之”,以及一些音衬助词等。21世纪教育网

此外,还有一些方法技巧性的经验,比如:根据上下文的文意选择多义词义项;对文句进行语法结构解析判定通假字、词类活用的现象、特殊句式;揣摩句子语气的轻重缓急,选用现代汉语语气词,以准确表达思想感情;利用文言整句、并列短语结构、互文等一些句式规律理解文句;掌握文言文中一些习惯性的句式短语(凝固结构)等等。

四、文言断句、标点的方法技巧

文言断句、标点最根本的方法是多读多背,形成语感。有了一定的语感,读到该停顿之处,就会自然而然地停顿,不必苦思。断句加标点也讲求一定的技巧,方法如下:

1.名词断句法21世纪教育网

通读全文,找出人名、地名、事名、物名、朝代名、国名、官职名等。这些名词常在句中作主语或宾语。然后考虑:什么人,办什么事,采用什么方式,取得什么结果。例如:

湖阳公主新寡帝与共论朝臣微观其意。 (《资治通鉴》)

通观上句,共有三个名词:湖阳公主、帝、朝臣。意思是湖阳公主刚死了丈夫,帝要为她物色一个丈夫,想要了解她本人的意思。由此,可确定如下标点:“湖阳公主新寡,帝与共论朝臣,微观其意。”

2.语序、句式断句法21世纪教育网

文言文中有一些特殊的语序,如宾语前置、定语后置、介词结构后置、谓语前置等。还有一些特殊句式,如判断句式、被动句式等。准确地把握这些特殊语序和特殊句式,对文言文断句会有很大帮助。例如:

薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞焉。

我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

3.对称、对偶、排比断句法

古人写文章非常讲究语句的整齐对称,行文中常常上下旬用相同的字数和结构。把握文言文的这一特点,对断句很有帮助。例如:

臣闻贫贱之知不可忘,糟糠之妻不下堂。

南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

4.对话标志断句法

文言文中,有一些对话的标志,如“曰”“云”“言”等。在这里应注意两点:一是对话中又有对话的情况,二是文中省略说话人和“曰”字的。例如:

庞葱与太子质于邯郸,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之乎 ”王曰:“否。”“二人言市有虎,王信之乎 ”王曰:“寡人疑之矣。”“三人言市有虎,王信之乎 ”王曰:“寡人信之矣。”

5.文言虚词断句法

文言虚词断句的一般规律是:21世纪教育网

“曰”后往往加冒号;“盖”“夫”大多在句首;“于”“而”一般在中间;“耶”“乎”经常表疑问;“矣”“耳”后面加句号;“哉”字后面跟感叹;“也”“者”表停顿,或句或逗看情况。21世纪教育网

6.顶真修辞断句法

例如:

光召尚书玺郎,郎不肯授光,光欲夺之。

文言文加标点有两个难点:

第一,从文章内容和语法角度判断一句话的语意是否完整,从而正确地使用逗号和句号。例如《荆轲刺秦王》中:

[误]秦王闻之,大喜,乃朝服。设九宾,见燕使者成阳宫。

[正]秦王闻之,大喜。乃朝服,设九宾,见燕使者成阳宫。

“秦王闻之,大喜”这句话语意已经完整,所以其后应用句号。而“朝服,设九宾,见燕使者”是秦王发出的连贯行为,这是一个谓语式的单句,所以其间不能用句号断开而应

使用逗号。21世纪教育网

第二,从句子的含意和句子的感彩判断一句话是疑问语气还是感叹语气;抑或是侧重疑问语气还是侧重感叹语气。

例如《茅屋为秋风所破歌》中:

[误]自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻

[正]自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

这句话虽然有疑问代词“何”,但作者的本意不是感到“长夜沾湿”太难熬了,问什么时候能挨到天亮;而是慨叹自安史之乱以来,社会上战乱不息,人民生活动荡不安。这是作者发自肺腑的“穷年忧黎元”的感叹。如果说这句话包含有疑问的语气,那么这句话的语气的侧重点更在于感叹,所以应该使用感叹号结束全句。

易混易错储备

翻译题易混易错知识点总结

以直译为主,以意译为辅,是翻译文言文的原则。做到“字词一一对应,句式应有体现,句子没有语病,句意没有改变”。但是,由于理解能力和语言表达能力有限,学生在答题时常在一些易错易混点上出错,造成一些不应有的失分,主要的易错易混点有:

一、专有名词。强行翻译

在翻译文言文时,遇到一些国名、朝代名、官名、地名、人名、年号以及一些称号等专有名词,可不作翻译,把它保留下来。因为这些名词不好用现代词语准确表达,也不用翻译,但有的同学偏要“画蛇添足”强行翻译,如:

例1 永乐元年入朝,留为故官。未几,复谢去。

错误译文:永乐人在元年被征召入朝,留下担任原来的官职。不久,又辞官离去。

错因分析:句中犯固有名词强行翻译的毛病,“永乐”是年号名词。

参考译文:永乐元年被征召入朝,留下担任原来的官职。不久,又辞官离去。

二、该译不译。文白掺杂21世纪教育网

在翻译句子时有个别的词翻译不彻底或者不翻译,导致文白掺杂,不伦不类。如:

例2时陶侃为散吏,访荐为主簿,相与结友,以女妻侃子瞻。

错误译文:当时陶侃为闲官,周访举荐他为主簿的官职,与他结为好友,以女儿嫁给陶侃的儿子陶瞻为妻。

错因分析:本句犯了该译不译、文白掺杂的毛病。句中“为”是动词,应译为“担任”,“以”为介词,应译为“把”。

参考译文:当时陶侃担任闲官,周访举荐他做主簿的官职,与他结为好友,并把女儿嫁给陶侃的儿子陶瞻。

三、今古异义。以今义解古义21世纪教育网

随着社会的进步,很多词语的含义也发生了变化,有的已扩大,有的已缩小,有的感彩发生了改变,有的词义已经转移。因此,我们在翻译时应根据其语境确定词义,切忌盲目替代。如:

例3 “吾弟,非犹夫人之弟;况为我死,我何生焉!”遂以斧自刎其项。

错误译文:“我的弟弟,不同于夫人的弟弟,况且(他)是为我死的,我怎么还能活着呢!”于是用斧子砍自己的脖子。21世纪教育网

错因分析:此句中的“夫人”是古今异义,应为“众人”。

参考译文:“我的弟弟,不同于众人的弟弟,况且(他)是为我死的,我怎么还能活着呢!”(张讷)于是用斧子砍自己的脖子。21世纪教育网

例4 及得召见,遂见亲信。

错误译文:到获得皇帝召见,就见到了自己的亲信。

错因分析:“亲信”应为“亲近信任”,犯了盲目地以今义替代古义的毛病。

参考译文:到获得皇帝召见,便受皇帝亲近信任。

四、脱离语境。误译词语

在古汉语中有很多多义词,在不同的语境中有不同的解释,在翻译时一定要结合语境,以免误译词语。如:21世纪教育网

例5谥号所以垂之不朽,大行受大名,细行受细名。

错误译文:谥号流传后世永不磨灭的原因是,大的德行得到好的名号,小的德行得到差的名号。

错因分析:“所以”在文言文中可以译为“用来做什么”,也可译为“因为”。本句结合语境应为“用来做什么”。 21世纪教育网

参考译文:谥号是用来流传后世永不磨灭的,大的德行得到好的名号,小的德行得到差的名号。

五、该补不补。成分残缺

古汉语中有的句子是省略句,有的虽不是省略句但不符合现代汉语的表达习惯,只有添加一些成分句子才完整,否则就容易导致成分残缺。如:

例6吾爱之,不吾叛也。使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

错误译文:我喜爱他,不会背叛。让他去那里学习,他就更加懂得治理。

错因分析:句子中省略了成分,翻译时没有补出,造成句子不通顺。

参考译文:我喜爱他,(他)不会背叛(我)。让他去那里学习(为政之道),他就更加懂得治理(封邑)。

六、该调不调。语序混乱21世纪教育网

在古汉语中常用倒装句,语序和现代汉语不一致,翻译时应调整过来;还有一些不是倒装旬,但由于古代的表达习惯和现代汉语不一样,因此语序也不符合现代语法,翻译时也应加以调整。如:

例7欲潜师就尚于江南,并兵御之。

错误译文:想要将队伍秘密向刘尚靠拢转移到江的南岸,合并兵力抗击敌人。

错因分析:这是一个状语后置的句子,翻译为现代汉语时就要调整语序。

参考译文:想要将队伍秘密转移到江的南岸向刘尚靠拢,合并兵力抗击敌人。

文言文易混易错题举例

1.不知一词多义

[例1] 下列各组句子中,加点词的意义不相同的一组是( )

A. ①及觉,痛咎谢

②旦日不可不蚤自来谢项王21世纪教育网

B. ①强饮客,客辞

②王子皇孙, 辞楼下殿21世纪教育网

C. ①即自引满

②引壶觞以自酌

D. ①赋税不时,观察使数诮责

②数遣魏王及公子书,请求于魏

【解析] 每个选项的②句多为课文原句,理解应不成问题,关键是对①句的推断。A项①句中的“谢”可推断为“谢罪”,B项①为“拒绝”,C项①为“举起”之意,D项①可根据“赋税不时(州里赋税没有按时缴纳)”推断为“多次”之意。

【答案] B

[错误答案] A

【错因分析】 要善于利用上下文语意进行合情合理地推断。“谢”有谢罪、感谢等含义。A项“谢”为谢罪。21世纪教育网

2.不辨古今意义

[例2] 对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.士为知己者死,女为悦己者容 容:打扮

B.以致报仇之意,则虽死不恨 恨:仇恨

C.于是襄子乃数豫让日 数:责备

D.非所敢望也,敢布腹心 布:袒露

[解析] “恨”,遗憾。结合上下文推知此处,“虽死不恨”也即“死而无憾”之意,“恨”不能解释为“仇恨”。

[答案] B

[错误答案】 A

[错因分析] 读教材中的文言文要多长个心眼,不要只解释和翻译,要善于区别古义与今义,重点掌握容易与现代汉语混淆的词语。A项“容”是动词,和“死”相对,名词用作动词,打扮。21世纪教育网

3.不明词类活用

[例3] 与“故贱其值”中“贱”的用法相同的一项是( )

A.范增数目项王

B.云青青兮欲雨

C.庐陵文天祥自序其诗

D.故情母命而宁汝于斯

[解析] 贱,形容词使动用法,使……贱,可译为看轻。目,名词作动词,用眼睛看。雨,名词作动词,下雨。序,名词作动词,给……作序。宁,形容词作动词,使……安宁(安葬)。

[答案】D

[错误答案】 C21世纪教育网

[错因分析] 词类的活用与否,关键看其所处之位置,动词前的名词往往活用为状语,名词前的名词往往活用为动词。C项是名词用作动词的词类活用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 19 页 (共 20 页) 版权所有@21世纪教育网