-部编版七年级语文下册16陋室铭课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | -部编版七年级语文下册16陋室铭课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-21 10:45:01 | ||

图片预览

文档简介

刘禹锡

陋室铭

陋室,室名,意思是简陋的屋子。

铭:古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,叫做“铭”,后来就成为一种文体。这种文体一般都是用韵的。

作者简介

刘禹锡(772—842),字梦得,唐代文学家,洛阳(现在属河南省)人,著名诗人。唐顺宗时,与柳宗元等参加王叔文集团的政治革新运动,不久失败,被贬为朗州司马。晚年回长安任太子宾客,世称刘宾客。作品有《刘宾客集》、《刘梦得文集》。晚年与白居易唱和甚多,并称“刘白”。被白居易推崇备至, 誉为“诗豪”。

课外拾趣

气出来的《陋室铭》

刘禹锡因参加王叔文政治革新,失败后被贬至安徽和州县当一名小小的通判。按规定,通判应在县衙里住三间三厢的房子。可和州知县故意刁难,先安排他在城南面江而居,刘禹锡写下两句话,贴在门上:“面对大江观白帆,身在和州思争辩。”和州知县知道后很生气,把刘禹锡的住处从县城南门迁到县城北门,面积由原来的三间减少到一间半。刘禹锡仍不计较,并见景生情,又在门上写了两句话:“垂柳青青江水边,人在历阳心在京。”

那位知县见其仍然悠闲自乐,满不在乎,又再次派人把他调到县城中部,而且只给一间只能容下一床、一桌、一椅的小屋。半年时间,知县强迫刘禹锡搬了三次家,面积一次比一次小,最后仅是斗室。想想这位势利眼的狗官,实在欺人太甚,遂愤然提笔写下这篇超凡脱俗、情趣高雅的《陋室铭》,并请人刻上石碑,立在门前。

千百年后那位势利眼的狗官已化为尘土,而这篇铭文则成为“天下第一铭”名垂千古。

课外拾趣

山不在高,有仙则名;

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,

惟吾德馨。

苔痕上阶绿,

草色入帘青。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,

无案牍之劳神。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:

何陋之有?

刘禹锡

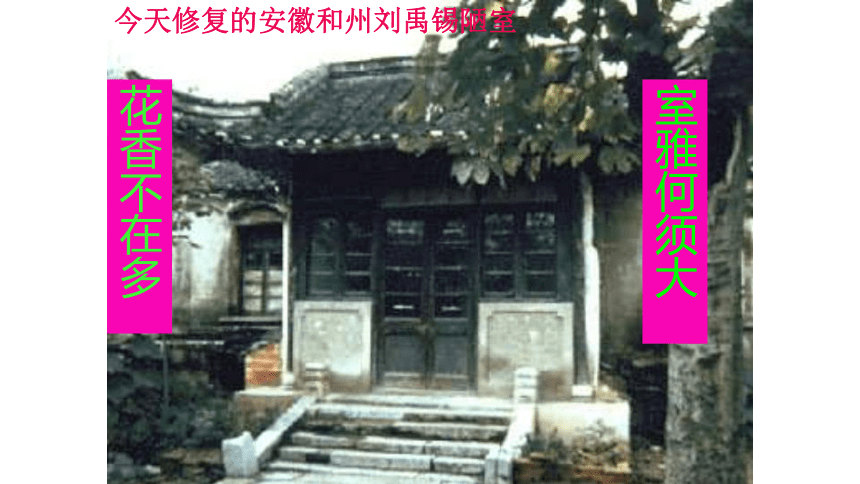

今天修复的安徽和州刘禹锡陋室

花香不在多

室雅何须大

1.辨音识字:

德馨(xīn) 苔(tái)痕

案牍(dú) 鸿儒(hónɡ rú)

西蜀(shǔ) 何陋(lòu)

调素琴(tiáo)

读准节奏

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯/是陋室,惟吾/德馨。苔痕/上阶/绿,草色/入帘/青。谈笑/有鸿儒,往来/无白丁。可以/调素琴,阅/金经。无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子云:“何陋/之有?”

山不在高,有仙则名,水不在 深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

读课文

山不在高,有仙则名;

水不在深,有龙则灵。

仙:这里指神仙;

名:在这里名词做动词,出名。

灵:灵验。

山不一定要多高,有仙人居住就成了名山。水不一定要多深,有了龙就成为灵异的水了。

斯是陋室,惟吾德馨。

这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

斯:这。

惟:只。

馨:能散步很远的香气,这里指德行美好。

山不在高,有仙则名

水不在深,有龙则灵

山 水

仙————名

龙————灵

德馨

不陋

(主人)

(陋室)

类 比

苔痕上阶绿,草色入帘青。

苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。

上:长上;

入:映入;

草色入帘青

苔痕上阶绿

拟 人

上

入

恬静幽雅赏心悦目

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

一起谈笑的是博学的人,往来的没有平民。

鸿儒:博学的人。鸿,大。

白丁:平民,这里指没有功名,

谈 笑 有 鸿 儒

往 来 无 白 丁

对比

衬托自己

的“德馨”

可以调素琴,阅金经。

调:调弄;

素琴:不加装饰的琴;

金经:指佛经。

可以弹奏素朴的古琴,浏览珍贵的佛经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

丝竹:借代音乐;

案牍:官府文书;

劳形:使人劳累;形,身体,躯体。

没有世俗的音乐扰乱心境;也没有官府公文劳神伤神。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

正面——实写

反面——虚写

高雅脱俗

不慕富贵

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:“何陋之有?”

它就好比南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的亭子。孔子说:“虽然是陋室,但只要君子住在里面有什么简陋的呢?”

2、找出课文中对偶句

(1)山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

(2)苔痕上阶绿,

草色入帘青。

(3)谈笑有鸿儒,

往来无白丁。

效果检测

2、找出课文中对偶句

(4)调素琴,

阅金经。

(5)无丝竹之乱耳,

无案牍之劳形。

(6)南阳诸葛庐,

西蜀子云亭。

效果检测

(二)整体感知

这篇短文可分为几个层次?

【交流点拨】可分为三个层次。第一层:“山不在高……惟吾德馨”;第二层:“苔痕上阶绿……无案牍之劳形”;第三层:“南阳诸葛庐……孔子云:何陋之有”。

山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

兴:

先言它物,以引起所咏之辞。

写作手法

根据两种事物在某些特征上相似,得出他们在其他特征上也可能相似的结论。

类比 :

山

水

陋室

仙

龙

德馨

推理方法

(三)文本探究

1.“山不在高”“水不在深”类比什么?“有山则名”“有龙则灵”暗喻什么?

【交流点拨】前二句类比“陋室”,后两句暗喻自己。

2.陋室内外是什么颜色?有何特点?用一个词(字)概括。

【交流点拨】颜色:绿色,青色。特点:别致幽雅(幽)。

3.与作者交往的人有何特点?

【交流点拨】有鸿儒,无白丁(雅)。

4.作者身居陋室的生活是怎样的?有何特点?

【交流点拨】调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(安静闲逸)

5.作者用什么来类比自己的陋室?

【交流点拨】南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

6.“苔痕上阶绿,草色入帘青”一句妙在何处?

【交流点拨】“上”“入”二字生动传神,以静为动,运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了环境的幽静安宁,表达了作者对这景色的喜爱之情。

7.“往来无白丁”包含什么感情?

【交流点拨】清高自赏。(含轻视劳动人民的思想,这是由作者的阶级局限性所决定。)

8.全文首尾句有何关系?

【交流点拨】首句用了比兴写法,尾句与首句互相呼应。

(四)深层感悟

1.文中哪句话统领全文大意?

【交流点拨】斯是陋室,惟吾德馨。

2.作者是怎样引出这一主旨句的?

【交流点拨】用“山、水”来比“室”;用“不在高、不在深”来比“陋”;用“仙、龙”来比“德”;用“名、灵”来比“馨”。

3.作者是从哪几方面写“陋”室不“陋”,表现室主品德高尚的?

【交流点拨】环境清幽,交往高雅,情趣脱俗三方面。

4.作者明明在颂自己的陋室,为什么又写

“诸葛庐”“子云亭”?用意何在?

【交流点拨】自比古代贤人,表明自己的心愿,希望像他们一样因为自己的高雅脱俗获得别人的尊敬与景仰。

5.文章结尾引用孔子的话,作用何在?

【交流点拨】画龙点睛,总结全文,与篇首的“惟吾德馨”相呼应,有力表现了作者甘居陋室,不以为陋的品质。

6.文章借写“陋”室不“陋”,表现了作者怎样的情操?这是什么写法?

【交流点拨】高洁伟岸的节操和安贫乐道的情趣。这是托物言志的写法。

四、板书设计

以类比起兴

陋室铭

山不在高,有仙则名

水不在深,有龙则灵

安贫乐道 高洁伟岸

描写陋室

环境清幽

交往高雅

情境脱俗

(虚实相映)

举例自况

苔痕上阶绿

草色入帘青

谈笑有鸿儒

往来无白丁

可以调素琴,阅金经

无丝竹之乱耳,

无案牍之劳形。

南阳诸葛庐

西蜀子云亭

何陋之有

研读课文

1、作者怎么样引出陋室的?

2、第一、二句与第三句有什么关系呢?

山 水

比喻起兴

山 仙

水 龙

陋室 德馨

3、在作者看来,陋室真的简陋吗?

4、从哪些方面看得出来?

陋室不陋

景——环境优美

人——交友高雅

事——兴趣高雅

5、诸葛、子云分别指谁,他们是怎样的人?

6、作者在本文提到他们有何作用?

自比古代贤人,表明自己的心愿,希望像他们一样因为自己的高雅脱俗获得别人的尊敬与景仰。

7、“孔子云:(君子居之,)何陋之有?”作者为什么只引用下句?

前面直接用诸葛亮与扬雄自比为君子,所以下句直接引用下句,反诘点题。

8、作者借山水有仙人、神龙比喻陋室主人有好的品德是为了表明什么心迹呢?

安贫乐道,高洁伟岸

9、这种借他物来表明心迹的手法叫什么?

托物言志

10、文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,到底这屋子陋还是不陋呢?

从建筑和室内布置看是简陋的,但由于屋主人品德高尚,所以这小屋就不显得简陋了

托物言志:

就是借某一具体事物来表达某种情操、志向或思想感情。

陋室铭

设喻引题

山

仙

水

龙

比喻起兴

陋室

德馨

陋室不陋

环境优美(清幽景)

生活情趣(高雅事)

引古贤以自况

反诘点题

交友高雅(不俗人)

陪衬比喻 托物言志

安贫乐道 高洁伟岸

(君子之德)

小结课文

举例说出修辞手法 和 论证方法

对比

借代

拟人

反问、引用

举例

类比

“何陋之有?”

苔痕上阶绿,草色入帘青。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

诸葛庐

子云亭

颜回巷

中心论点:斯是陋室,惟吾德馨。

象征手法: 托物 言志

论证方法:对比论证、例证、引证

修辞手法:比兴对比对偶反问引用

本节小结

填空

1、概括全文主旨的句子是:

, 。

2、写出“陋室”环境清幽的句子是:

, 。

3、表明主人的生活情趣高雅的句子是:

, 。

, 。

4、表明了主人不热衷于名利的句子是:

, 。

5、文末提到三位古人,起什么作用?

斯是陋室 惟吾德馨

苔痕上阶绿 草色入帘青

谈笑有鸿儒 往来无白丁

可以调素琴 阅金经

无丝竹之乱耳 无案牍之劳形

引古人自况,陪衬比喻。

陋室铭

陋室,室名,意思是简陋的屋子。

铭:古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,叫做“铭”,后来就成为一种文体。这种文体一般都是用韵的。

作者简介

刘禹锡(772—842),字梦得,唐代文学家,洛阳(现在属河南省)人,著名诗人。唐顺宗时,与柳宗元等参加王叔文集团的政治革新运动,不久失败,被贬为朗州司马。晚年回长安任太子宾客,世称刘宾客。作品有《刘宾客集》、《刘梦得文集》。晚年与白居易唱和甚多,并称“刘白”。被白居易推崇备至, 誉为“诗豪”。

课外拾趣

气出来的《陋室铭》

刘禹锡因参加王叔文政治革新,失败后被贬至安徽和州县当一名小小的通判。按规定,通判应在县衙里住三间三厢的房子。可和州知县故意刁难,先安排他在城南面江而居,刘禹锡写下两句话,贴在门上:“面对大江观白帆,身在和州思争辩。”和州知县知道后很生气,把刘禹锡的住处从县城南门迁到县城北门,面积由原来的三间减少到一间半。刘禹锡仍不计较,并见景生情,又在门上写了两句话:“垂柳青青江水边,人在历阳心在京。”

那位知县见其仍然悠闲自乐,满不在乎,又再次派人把他调到县城中部,而且只给一间只能容下一床、一桌、一椅的小屋。半年时间,知县强迫刘禹锡搬了三次家,面积一次比一次小,最后仅是斗室。想想这位势利眼的狗官,实在欺人太甚,遂愤然提笔写下这篇超凡脱俗、情趣高雅的《陋室铭》,并请人刻上石碑,立在门前。

千百年后那位势利眼的狗官已化为尘土,而这篇铭文则成为“天下第一铭”名垂千古。

课外拾趣

山不在高,有仙则名;

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,

惟吾德馨。

苔痕上阶绿,

草色入帘青。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,

无案牍之劳神。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:

何陋之有?

刘禹锡

今天修复的安徽和州刘禹锡陋室

花香不在多

室雅何须大

1.辨音识字:

德馨(xīn) 苔(tái)痕

案牍(dú) 鸿儒(hónɡ rú)

西蜀(shǔ) 何陋(lòu)

调素琴(tiáo)

读准节奏

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯/是陋室,惟吾/德馨。苔痕/上阶/绿,草色/入帘/青。谈笑/有鸿儒,往来/无白丁。可以/调素琴,阅/金经。无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子云:“何陋/之有?”

山不在高,有仙则名,水不在 深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

读课文

山不在高,有仙则名;

水不在深,有龙则灵。

仙:这里指神仙;

名:在这里名词做动词,出名。

灵:灵验。

山不一定要多高,有仙人居住就成了名山。水不一定要多深,有了龙就成为灵异的水了。

斯是陋室,惟吾德馨。

这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

斯:这。

惟:只。

馨:能散步很远的香气,这里指德行美好。

山不在高,有仙则名

水不在深,有龙则灵

山 水

仙————名

龙————灵

德馨

不陋

(主人)

(陋室)

类 比

苔痕上阶绿,草色入帘青。

苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。

上:长上;

入:映入;

草色入帘青

苔痕上阶绿

拟 人

上

入

恬静幽雅赏心悦目

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

一起谈笑的是博学的人,往来的没有平民。

鸿儒:博学的人。鸿,大。

白丁:平民,这里指没有功名,

谈 笑 有 鸿 儒

往 来 无 白 丁

对比

衬托自己

的“德馨”

可以调素琴,阅金经。

调:调弄;

素琴:不加装饰的琴;

金经:指佛经。

可以弹奏素朴的古琴,浏览珍贵的佛经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

丝竹:借代音乐;

案牍:官府文书;

劳形:使人劳累;形,身体,躯体。

没有世俗的音乐扰乱心境;也没有官府公文劳神伤神。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

正面——实写

反面——虚写

高雅脱俗

不慕富贵

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:“何陋之有?”

它就好比南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的亭子。孔子说:“虽然是陋室,但只要君子住在里面有什么简陋的呢?”

2、找出课文中对偶句

(1)山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

(2)苔痕上阶绿,

草色入帘青。

(3)谈笑有鸿儒,

往来无白丁。

效果检测

2、找出课文中对偶句

(4)调素琴,

阅金经。

(5)无丝竹之乱耳,

无案牍之劳形。

(6)南阳诸葛庐,

西蜀子云亭。

效果检测

(二)整体感知

这篇短文可分为几个层次?

【交流点拨】可分为三个层次。第一层:“山不在高……惟吾德馨”;第二层:“苔痕上阶绿……无案牍之劳形”;第三层:“南阳诸葛庐……孔子云:何陋之有”。

山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

兴:

先言它物,以引起所咏之辞。

写作手法

根据两种事物在某些特征上相似,得出他们在其他特征上也可能相似的结论。

类比 :

山

水

陋室

仙

龙

德馨

推理方法

(三)文本探究

1.“山不在高”“水不在深”类比什么?“有山则名”“有龙则灵”暗喻什么?

【交流点拨】前二句类比“陋室”,后两句暗喻自己。

2.陋室内外是什么颜色?有何特点?用一个词(字)概括。

【交流点拨】颜色:绿色,青色。特点:别致幽雅(幽)。

3.与作者交往的人有何特点?

【交流点拨】有鸿儒,无白丁(雅)。

4.作者身居陋室的生活是怎样的?有何特点?

【交流点拨】调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(安静闲逸)

5.作者用什么来类比自己的陋室?

【交流点拨】南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

6.“苔痕上阶绿,草色入帘青”一句妙在何处?

【交流点拨】“上”“入”二字生动传神,以静为动,运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了环境的幽静安宁,表达了作者对这景色的喜爱之情。

7.“往来无白丁”包含什么感情?

【交流点拨】清高自赏。(含轻视劳动人民的思想,这是由作者的阶级局限性所决定。)

8.全文首尾句有何关系?

【交流点拨】首句用了比兴写法,尾句与首句互相呼应。

(四)深层感悟

1.文中哪句话统领全文大意?

【交流点拨】斯是陋室,惟吾德馨。

2.作者是怎样引出这一主旨句的?

【交流点拨】用“山、水”来比“室”;用“不在高、不在深”来比“陋”;用“仙、龙”来比“德”;用“名、灵”来比“馨”。

3.作者是从哪几方面写“陋”室不“陋”,表现室主品德高尚的?

【交流点拨】环境清幽,交往高雅,情趣脱俗三方面。

4.作者明明在颂自己的陋室,为什么又写

“诸葛庐”“子云亭”?用意何在?

【交流点拨】自比古代贤人,表明自己的心愿,希望像他们一样因为自己的高雅脱俗获得别人的尊敬与景仰。

5.文章结尾引用孔子的话,作用何在?

【交流点拨】画龙点睛,总结全文,与篇首的“惟吾德馨”相呼应,有力表现了作者甘居陋室,不以为陋的品质。

6.文章借写“陋”室不“陋”,表现了作者怎样的情操?这是什么写法?

【交流点拨】高洁伟岸的节操和安贫乐道的情趣。这是托物言志的写法。

四、板书设计

以类比起兴

陋室铭

山不在高,有仙则名

水不在深,有龙则灵

安贫乐道 高洁伟岸

描写陋室

环境清幽

交往高雅

情境脱俗

(虚实相映)

举例自况

苔痕上阶绿

草色入帘青

谈笑有鸿儒

往来无白丁

可以调素琴,阅金经

无丝竹之乱耳,

无案牍之劳形。

南阳诸葛庐

西蜀子云亭

何陋之有

研读课文

1、作者怎么样引出陋室的?

2、第一、二句与第三句有什么关系呢?

山 水

比喻起兴

山 仙

水 龙

陋室 德馨

3、在作者看来,陋室真的简陋吗?

4、从哪些方面看得出来?

陋室不陋

景——环境优美

人——交友高雅

事——兴趣高雅

5、诸葛、子云分别指谁,他们是怎样的人?

6、作者在本文提到他们有何作用?

自比古代贤人,表明自己的心愿,希望像他们一样因为自己的高雅脱俗获得别人的尊敬与景仰。

7、“孔子云:(君子居之,)何陋之有?”作者为什么只引用下句?

前面直接用诸葛亮与扬雄自比为君子,所以下句直接引用下句,反诘点题。

8、作者借山水有仙人、神龙比喻陋室主人有好的品德是为了表明什么心迹呢?

安贫乐道,高洁伟岸

9、这种借他物来表明心迹的手法叫什么?

托物言志

10、文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,到底这屋子陋还是不陋呢?

从建筑和室内布置看是简陋的,但由于屋主人品德高尚,所以这小屋就不显得简陋了

托物言志:

就是借某一具体事物来表达某种情操、志向或思想感情。

陋室铭

设喻引题

山

仙

水

龙

比喻起兴

陋室

德馨

陋室不陋

环境优美(清幽景)

生活情趣(高雅事)

引古贤以自况

反诘点题

交友高雅(不俗人)

陪衬比喻 托物言志

安贫乐道 高洁伟岸

(君子之德)

小结课文

举例说出修辞手法 和 论证方法

对比

借代

拟人

反问、引用

举例

类比

“何陋之有?”

苔痕上阶绿,草色入帘青。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

诸葛庐

子云亭

颜回巷

中心论点:斯是陋室,惟吾德馨。

象征手法: 托物 言志

论证方法:对比论证、例证、引证

修辞手法:比兴对比对偶反问引用

本节小结

填空

1、概括全文主旨的句子是:

, 。

2、写出“陋室”环境清幽的句子是:

, 。

3、表明主人的生活情趣高雅的句子是:

, 。

, 。

4、表明了主人不热衷于名利的句子是:

, 。

5、文末提到三位古人,起什么作用?

斯是陋室 惟吾德馨

苔痕上阶绿 草色入帘青

谈笑有鸿儒 往来无白丁

可以调素琴 阅金经

无丝竹之乱耳 无案牍之劳形

引古人自况,陪衬比喻。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读