鲁科版(2019)高中化学 必修二 学案 3.3饮食中的有机化合物

文档属性

| 名称 | 鲁科版(2019)高中化学 必修二 学案 3.3饮食中的有机化合物 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

饮食中的有机化合物

【第1课时】

乙醇

【学习目标】

1.会写乙醇的分子式、结构式、结构简式,知道官能团的概念,知道乙醇的官能团是—OH

2.知道乙醇中—OH上的氢可以被金属置换,会书写相关反应的化学方程式。

3.知道乙醇催化氧化生成乙醛以及反应中的断键和成键情况,会写相关反应的化学方程式。

【学习重难点】

重点:知道乙醇中—OH上的氢可以被金属置换,会书写相关反应的化学方程式。

难点:知道乙醇催化氧化生成乙醛以及反应中的断键和成键情况,会写相关反应的化学方程式。

【学习过程】

【新知导学】

一、乙醇与金属钠的反应

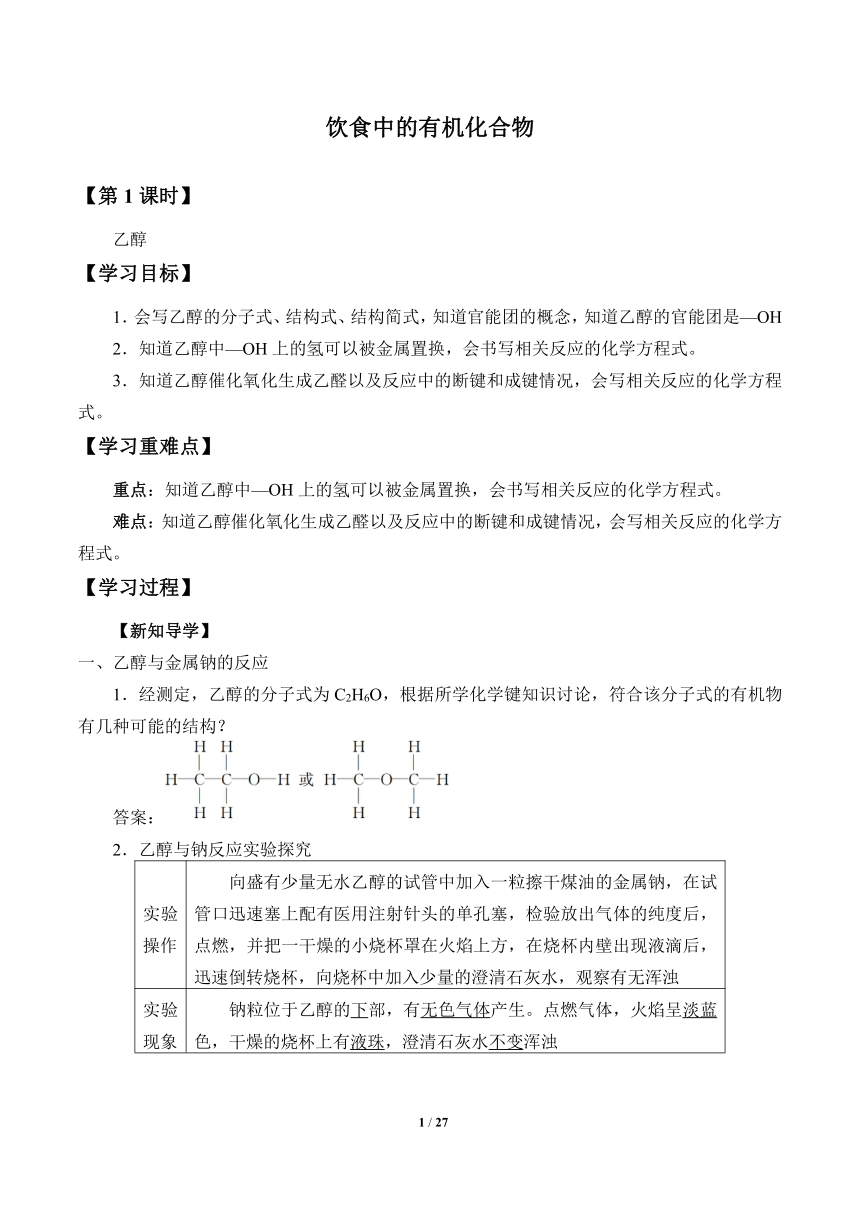

1.经测定,乙醇的分子式为C2H6O,根据所学化学键知识讨论,符合该分子式的有机物有几种可能的结构?

答案:

2.乙醇与钠反应实验探究

实验操作

向盛有少量无水乙醇的试管中加入一粒擦干煤油的金属钠,在试管口迅速塞上配有医用注射针头的单孔塞,检验放出气体的纯度后,点燃,并把一干燥的小烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁出现液滴后,迅速倒转烧杯,向烧杯中加入少量的澄清石灰水,观察有无浑浊

实验现象

钠粒位于乙醇的下部,有无色气体产生。点燃气体,火焰呈淡蓝色,干燥的烧杯上有液珠,澄清石灰水不变浑浊

问题讨论:

(1)钠与乙醇反应生成什么气体?

答案:氢气

(2)金属钠可保存在煤油中,金属钠与乙醇反应放出气体,据此分析判断哪种结构是乙醇的结构?

答案:金属钠可保存在煤油中,说明金属钠不能置换出与碳原子直接相连接的氢原子。

金属钠能与乙醇反应放出气体,说明乙醇的结构是而不是。

(3)乙醇与钠反应的化学方程式为2CH3CH2OH+2Na―→2CH3CH2ONa+H2↑。

(4)比较金属钠分别与水、乙醇反应的现象有什么不同?

答案:钠与水反应时,浮在水面上,熔化成闪亮的小球,有“嘶嘶”响声,反应剧烈;钠与乙醇反应时,沉于乙醇底部、不熔化成闪亮的小球、无响声,反应缓慢。

【归纳总结】

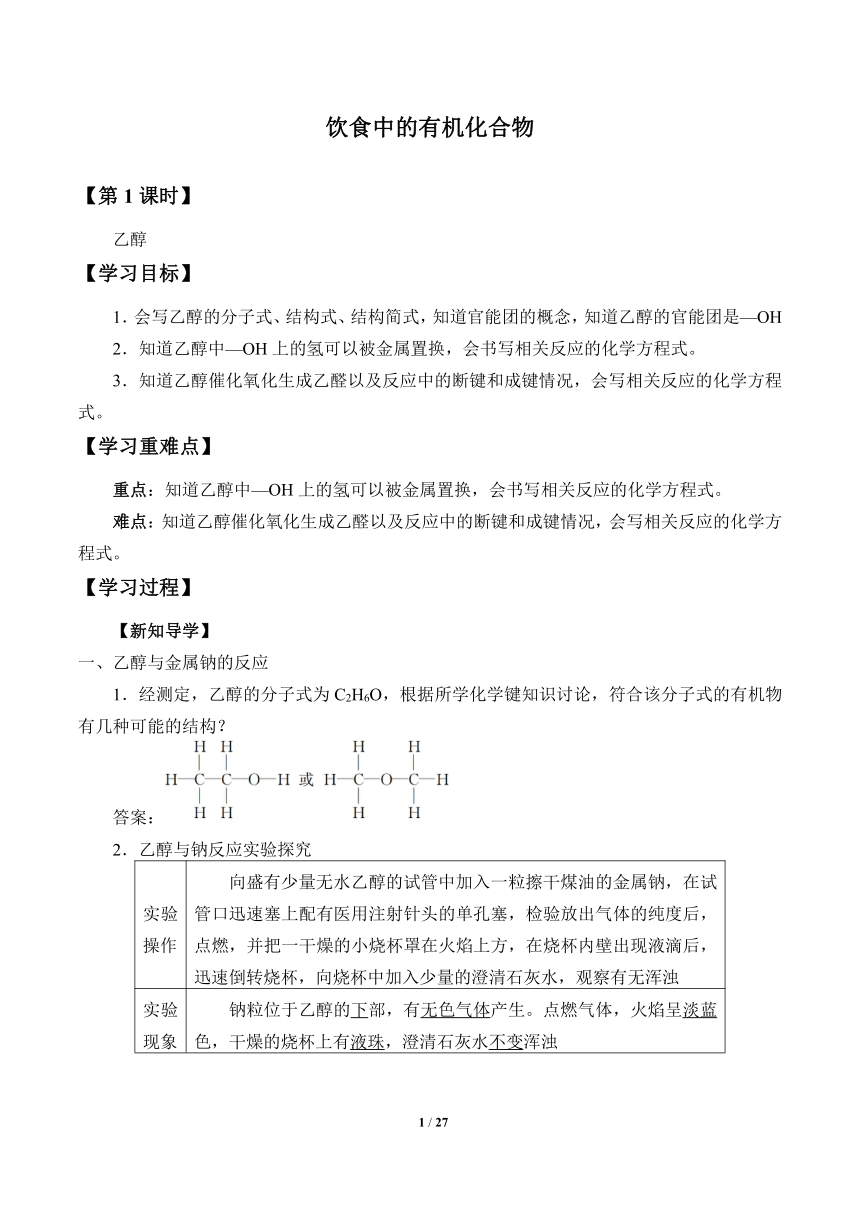

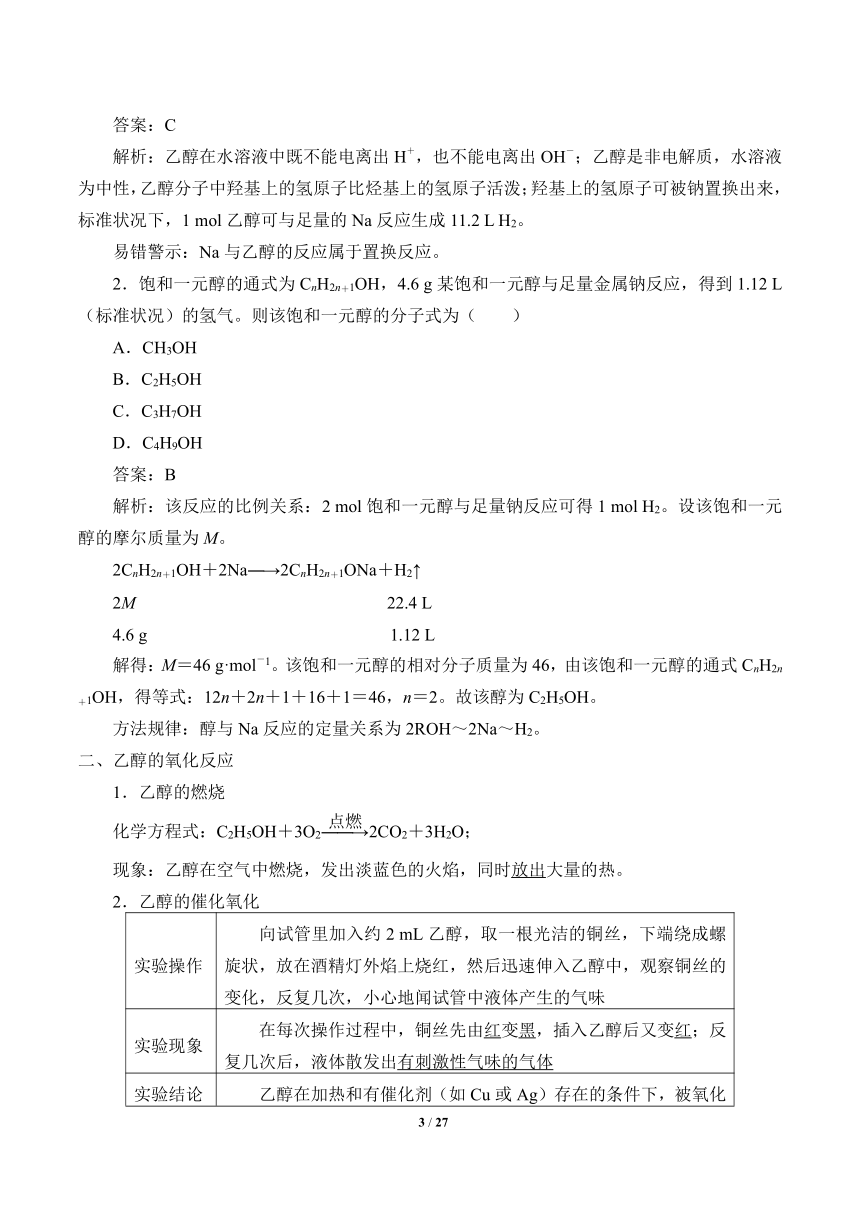

1.乙醇的分子组成与结构

2.乙醇分子中羟基上的氢原子不如水分子中的氢原子活泼,乙醇与钠的反应不如水剧烈。

(1)乙醇与Na反应的定量关系:C2H5OH~Na~H2。

(2)其他活泼金属如K、Mg、Al等也能置换出乙醇—OH上的H原子。

【活学活用】

1.下列关于乙醇的说法正确的是( )

A.乙醇在水溶液中能电离出少量的H+,所以乙醇是电解质

B.乙醇结构中有—OH,所以乙醇显碱性

C.乙醇分子中只有羟基上的氢原子可被钠置换出来

D.常温下,1 mol乙醇可与足量的Na反应生成11.2 L H2

答案:C

解析:乙醇在水溶液中既不能电离出H+,也不能电离出OH-;乙醇是非电解质,水溶液为中性,乙醇分子中羟基上的氢原子比烃基上的氢原子活泼;羟基上的氢原子可被钠置换出来,标准状况下,1 mol乙醇可与足量的Na反应生成11.2 L H2。

易错警示:Na与乙醇的反应属于置换反应。

2.饱和一元醇的通式为CnH2n+1OH,4.6 g某饱和一元醇与足量金属钠反应,得到1.12 L(标准状况)的氢气。则该饱和一元醇的分子式为( )

A.CH3OH

B.C2H5OH

C.C3H7OH

D.C4H9OH

答案:B

解析:该反应的比例关系:2 mol饱和一元醇与足量钠反应可得1 mol H2。设该饱和一元醇的摩尔质量为M。

2CnH2n+1OH+2Na―→2CnH2n+1ONa+H2↑

2M 22.4 L

4.6 g 1.12 L

解得:M=46 g·mol-1。该饱和一元醇的相对分子质量为46,由该饱和一元醇的通式CnH2n+1OH,得等式:12n+2n+1+16+1=46,n=2。故该醇为C2H5OH。

方法规律:醇与Na反应的定量关系为2ROH~2Na~H2。

二、乙醇的氧化反应

1.乙醇的燃烧

化学方程式:C2H5OH+3O22CO2+3H2O;

现象:乙醇在空气中燃烧,发出淡蓝色的火焰,同时放出大量的热。

2.乙醇的催化氧化

实验操作

向试管里加入约2 mL乙醇,取一根光洁的铜丝,下端绕成螺旋状,放在酒精灯外焰上烧红,然后迅速伸入乙醇中,观察铜丝的变化,反复几次,小心地闻试管中液体产生的气味

实验现象

在每次操作过程中,铜丝先由红变黑,插入乙醇后又变红;反复几次后,液体散发出有刺激性气味的气体

实验结论

乙醇在加热和有催化剂(如Cu或Ag)存在的条件下,被氧化生成了乙醛,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O

3.乙醇与强氧化剂的反应

橙色的酸性重铬酸钾溶液遇乙醇后,溶液由橙色变为绿色,该反应可以用来检验司机是否酒后驾车;乙醇与酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液反应,被直接氧化成乙酸。

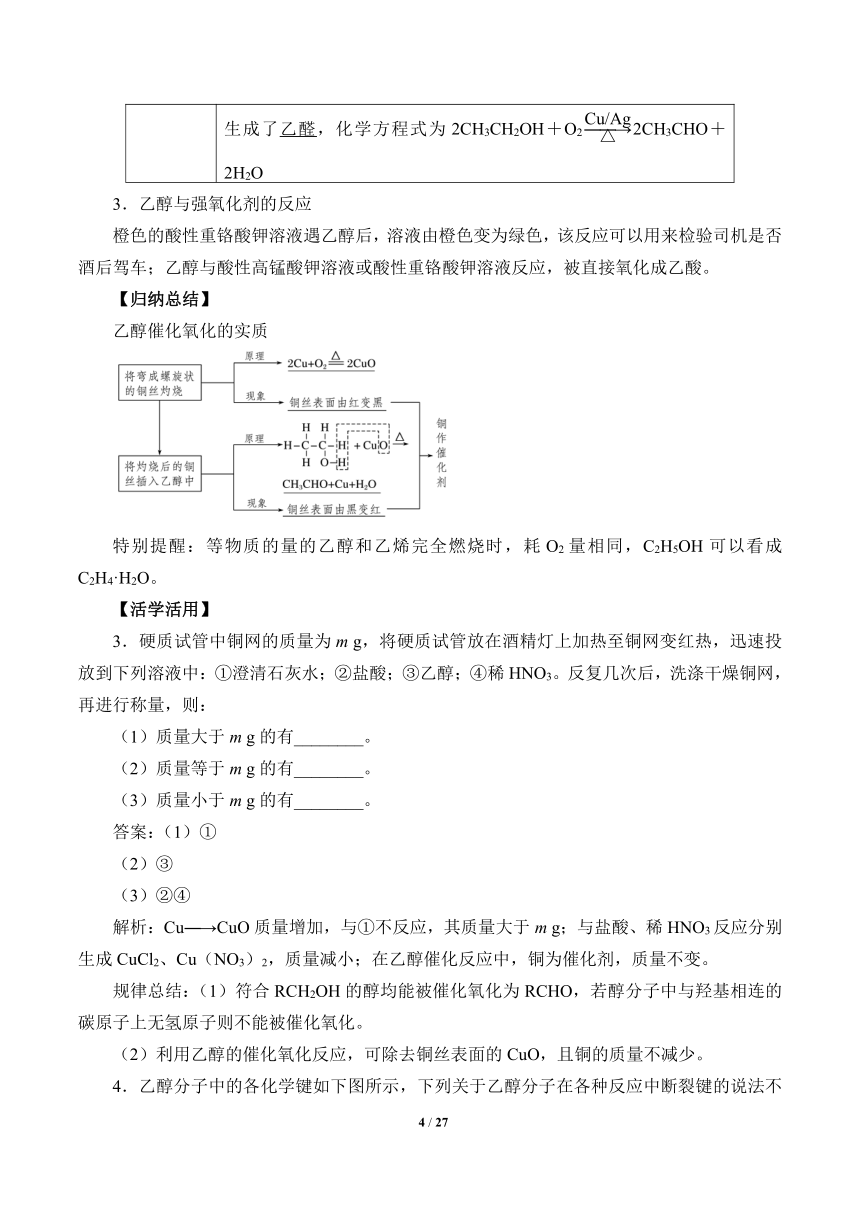

【归纳总结】

乙醇催化氧化的实质

特别提醒:等物质的量的乙醇和乙烯完全燃烧时,耗O2量相同,C2H5OH可以看成C2H4·H2O。

【活学活用】

3.硬质试管中铜网的质量为m g,将硬质试管放在酒精灯上加热至铜网变红热,迅速投放到下列溶液中:①澄清石灰水;②盐酸;③乙醇;④稀HNO3。反复几次后,洗涤干燥铜网,再进行称量,则:

(1)质量大于m g的有________。

(2)质量等于m g的有________。

(3)质量小于m g的有________。

答案:(1)①

(2)③

(3)②④

解析:Cu―→CuO质量增加,与①不反应,其质量大于m g;与盐酸、稀HNO3反应分别生成CuCl2、Cu(NO3)2,质量减小;在乙醇催化反应中,铜为催化剂,质量不变。

规律总结:(1)符合RCH2OH的醇均能被催化氧化为RCHO,若醇分子中与羟基相连的碳原子上无氢原子则不能被催化氧化。

(2)利用乙醇的催化氧化反应,可除去铜丝表面的CuO,且铜的质量不减少。

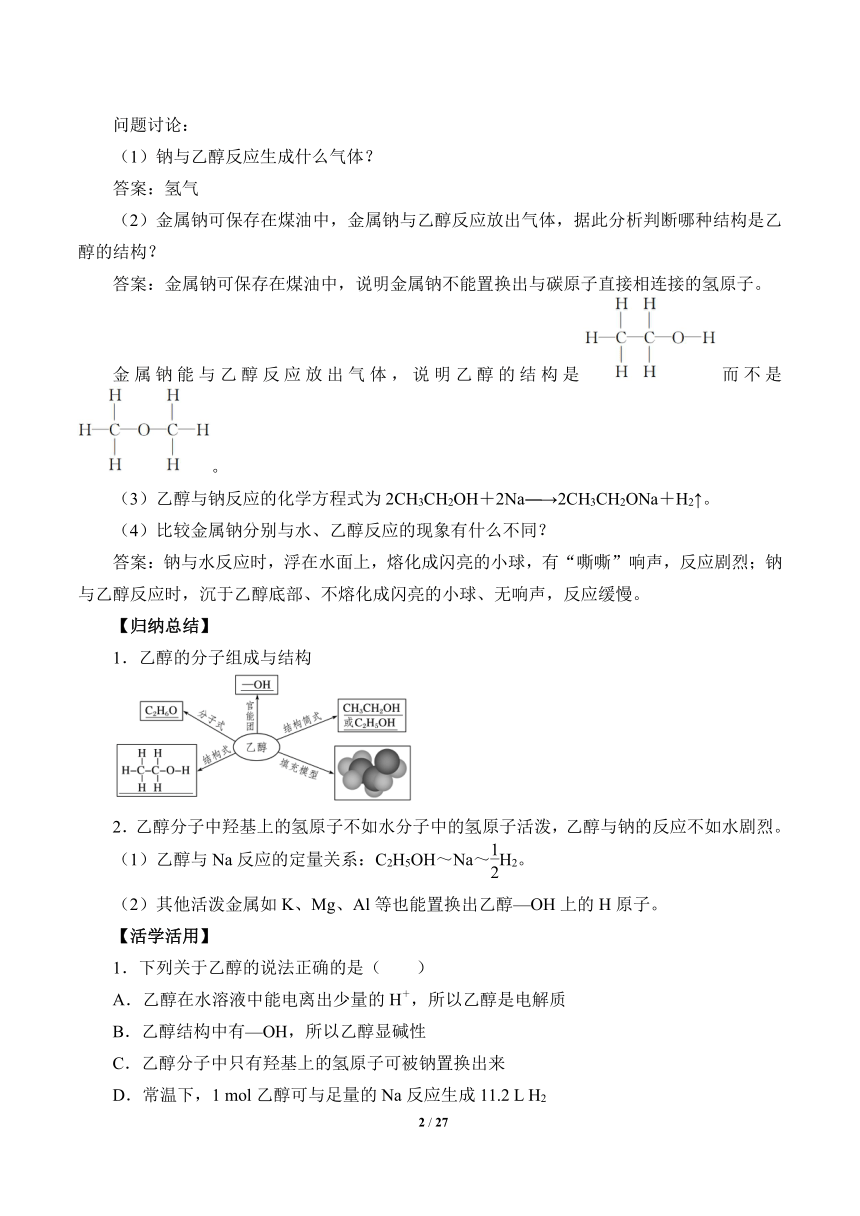

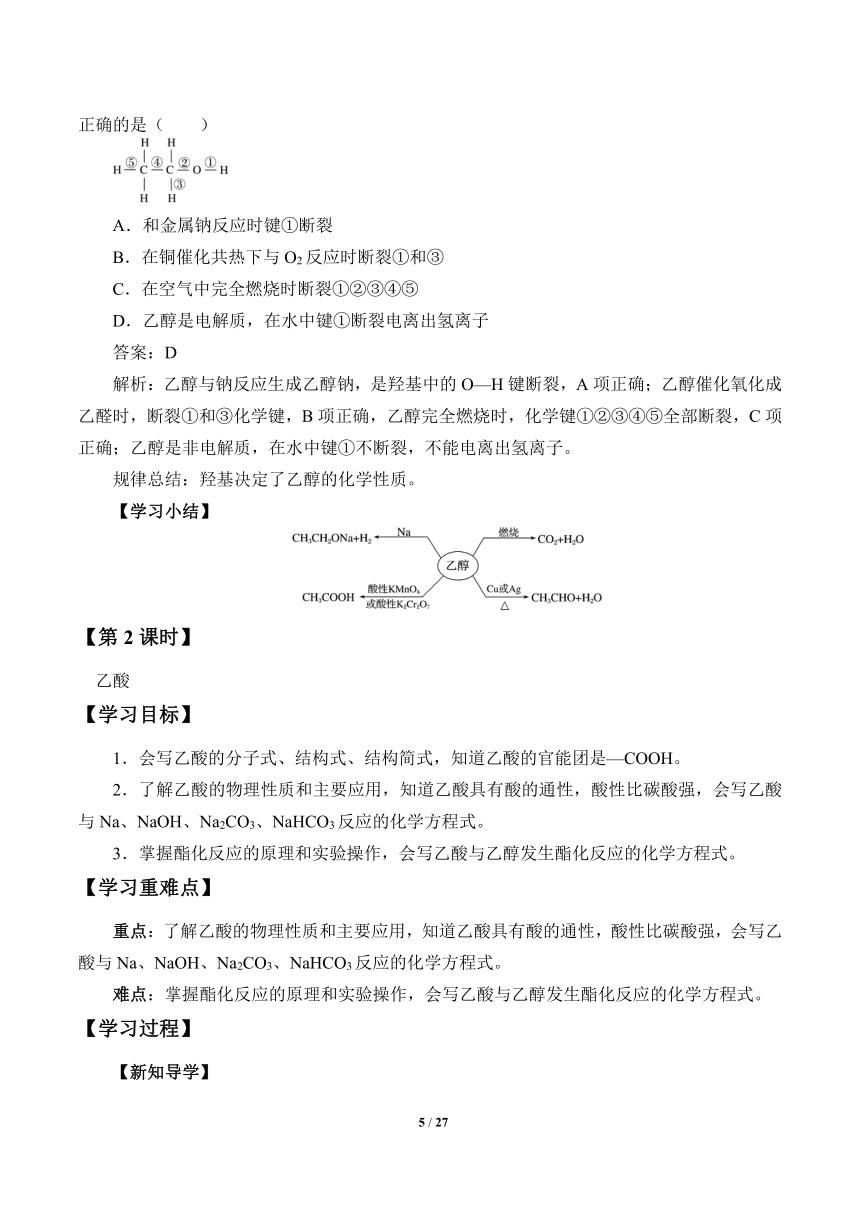

4.乙醇分子中的各化学键如下图所示,下列关于乙醇分子在各种反应中断裂键的说法不正确的是( )

A.和金属钠反应时键①断裂

B.在铜催化共热下与O2反应时断裂①和③

C.在空气中完全燃烧时断裂①②③④⑤

D.乙醇是电解质,在水中键①断裂电离出氢离子

答案:D

解析:乙醇与钠反应生成乙醇钠,是羟基中的O—H键断裂,A项正确;乙醇催化氧化成乙醛时,断裂①和③化学键,B项正确,乙醇完全燃烧时,化学键①②③④⑤全部断裂,C项正确;乙醇是非电解质,在水中键①不断裂,不能电离出氢离子。

规律总结:羟基决定了乙醇的化学性质。

【学习小结】

【第2课时】

乙酸

【学习目标】

1.会写乙酸的分子式、结构式、结构简式,知道乙酸的官能团是—COOH。

2.了解乙酸的物理性质和主要应用,知道乙酸具有酸的通性,酸性比碳酸强,会写乙酸与Na、NaOH、Na2CO3、NaHCO3反应的化学方程式。

3.掌握酯化反应的原理和实验操作,会写乙酸与乙醇发生酯化反应的化学方程式。

【学习重难点】

重点:了解乙酸的物理性质和主要应用,知道乙酸具有酸的通性,酸性比碳酸强,会写乙酸与Na、NaOH、Na2CO3、NaHCO3反应的化学方程式。

难点:掌握酯化反应的原理和实验操作,会写乙酸与乙醇发生酯化反应的化学方程式。

【学习过程】

【新知导学】

一、乙酸的组成、结构、物理性质与酸性

1.乙酸的分子结构

分子式

结构式

结构简式

主要原子团

填充模型

C2H4O2

CH3COOH

羧基:—COOH

2.乙酸俗称醋酸,是食醋的主要成分,具有酸的通性。现通过以下实验来认识乙酸的酸性:

实验操作

实验现象

实验结论

①

向试管中加入约2 mL稀醋酸溶液,加入石蕊溶液

溶液呈红色

乙酸具有酸性

②

向试管中加入约2 mL稀醋酸溶液,滴加碳酸钠溶液

有无色气泡放出

醋酸的酸性比碳酸强

【问题讨论】

(1)设计一个实验装置,比较乙酸、碳酸和硅酸的酸性强弱,画出装置图并说出预期的实验现象和结论。

答案:装置:

现象:碳酸钠溶液中出现气泡,硅酸钠溶液中有白色胶状沉淀生成。

结论:酸性:乙酸>碳酸>硅酸。

(2)用食醋浸泡结有一层水垢[主要成分CaCO3和Mg(OH)2]的暖瓶或水壶,可以清除其中的水垢。写出有关反应的化学方程式和离子方程式。

答案:2CH3COOH+CaCO3―→(CH3COO)2Ca+H2O+CO2↑,2CH3COOH+Mg(OH)2―→(CH3COO)2Mg+2H2O;2CH3COOH+CaCO3―→2CH3COO-+Ca2++H2O+CO2↑,2CH3COOH+Mg(OH)2―→2CH3COO-+Mg2++2H2O。

【归纳总结】

1.乙酸的物理性质

颜色

状态

气味

溶解性

熔点

俗称

无色

液体

刺激性

易溶于水

16.6 ℃

醋酸

2.羟基氢原子的活动性比较

乙醇

水

碳酸

乙酸

酸碱性

——

中性

弱酸性

弱酸性

电离情况

不电离

微弱电离

部分电离

部分电离

与钠

反应

反应

反应

反应

与NaOH溶液

不反应

不反应

反应

反应

与NaHCO3溶液

不反应

水解

不反应

反应

羟基氢原子的活动性

CH3COOH>H2CO3>H2O>CH3CH2OH

与Na反应的反应剧烈程度

缓和―→剧烈

【活学活用】

1.下列物质中不能用来区分乙酸、乙醇、苯的是( )

A.金属钠 B.溴水

C.Na2CO3溶液 D.紫色石蕊溶液

答案:B

解析:A项,钠与乙酸反应快于钠与乙醇的反应,苯不与Na反应,能区别;B项,溴水与乙醇、乙酸互溶,与苯萃取而使溴水层颜色变浅,不能区别;Na2CO3溶液与乙酸放出CO2气体,与乙醇混溶,与苯分层,C项能区分;紫色石蕊溶液与乙酸混合变红色,与乙醇混溶,与苯分层,D项可区分。

规律总结:鉴别乙醇和乙酸一般选用紫色石蕊溶液、Na2CO3溶液,氢氧化铜悬浊液,氧化铜粉末也能区别乙醇和乙酸。乙酸能与氢氧化铜和氧化铜反应,而乙醇不能。

2.苹果酸的结构简式为。下列说法正确的是( )

A.苹果酸中能发生酯化反应的官能团有2种

B.1 mol苹果酸可与3 mol NaOH发生中和反应

C.1 mol苹果酸与足量金属Na反应生成1 mol H2

D.HOOC—CH2—CH(OH)—COOH与苹果酸互为同分异构体

答案:A

解析:苹果酸分子中含有羟基和羧基两种官能团,都能发生酯化反应,A项正确;羟基不能与NaOH发生中和反应,故1 mol苹果酸可与2 mol NaOH发生中和反应,B项错误;羟基和羧基均能与金属Na反应,故1 mol苹果酸与足量金属钠反应生成1.5 mol H2,C项错误;苹果酸的结构简式可写为或,即二者为同一物质,D项错误。

规律总结:羟基、羧基个数与生成气体的定量关系

(1)Na可以和所有的羟基反应,且物质的量的关系为2Na~2—OH~H2。

(2)Na2CO3、NaHCO3和—COOH反应产生CO2,物质的量的关系为Na2CO3~2—COOH~CO2,NaHCO3~—COOH~CO2。

二、乙酸的酯化反应

实验操作

实验装置

实验现象

在一支试管中加入3 mL乙醇和2 mL乙酸的混合物,然后边振荡试管边慢慢加入2 mL浓硫酸,观察右边试管中的现象并闻气味

饱和Na2CO3溶液的液面上有油状液体,且能闻到香味

【实验结论】

已知该反应生成的水是乙酸羧基上的羟基和乙醇羟基上的氢原子结合而成,余下的部分结合成乙酸乙酯,则该反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OH→+H2O,该反应原理可用示踪原子法来证明:若用含18O的乙醇和不含18O的乙酸反应,则反应的化学方程式为+H—18O—C2H5→+H2O。

【问题讨论】

(1)该反应是否属于取代反应?该反应为可逆反应,浓H2SO4起什么作用?

答案:属于取代反应,浓硫酸的作用有:①催化剂——加快反应速率;②吸水剂——提高CH3COOH、CH3CH2OH的转化率。

(2)向试管中加入乙醇、乙酸和浓硫酸时,能否先加入浓硫酸,再加入乙醇和乙酸?

答案:不能。先加入浓硫酸,再加入乙醇和乙酸,相当于稀释浓硫酸,会使液体沸腾,使硫酸液滴向四周飞溅。

(3)加热的目的是什么?

答案:①加快反应速率;②及时将产物乙酸乙酯蒸出,提高乙酸乙酯产率。

(4)加热时为什么要求小火缓缓均匀加热?还可以采取什么加热方式?

答案:加热时要用小火缓慢、均匀加热,目的是防止乙酸、乙醇的大量挥发和液体的沸腾。还可以用水浴加热的方式进行加热。

(5)饱和碳酸钠溶液的作用是什么?

答案:①中和挥发出来的乙酸;②溶解挥发出来的乙醇;③降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层得到酯。

(6)导气管末端为什么不能插入饱和碳酸钠溶液中?

答案:防止因受热不均匀产生倒吸。

【归纳总结】

1.酯化反应的概念:酸与醇反应生成酯和水的反应。

2.酯化反应的实质:酸脱羟基、醇脱氢形成水,余下的部分结合成酯。

3.酯化反应的特点:可逆反应、取代反应。

4.乙酸乙酯的制备实验:

(1)部分装置作用

①长导管的作用:导出乙酸乙酯蒸气,冷凝回流乙酸和乙醇。

②碎瓷片的作用:防止暴沸。

(2)防倒吸:为防止倒吸,收集产物的试管内导气管不能插入液面以下。

(3)试剂加入顺序:加入药品时,先加乙醇和乙酸,然后再加入浓H2SO4,以免浓H2SO4溶于乙酸和乙醇时放出大量热,使液体飞溅。

(4)加热注意事项:

①加热时开始小火均匀加热,目的是防止乙酸、乙醇大量挥发,使二者充分反应;最后大火集中加热是使生成的乙酸乙酯挥发出来。

②还可以用水浴加热方式进行加热。

(5)反应物纯度要求:乙醇要用无水乙醇,乙酸要用无水乙酸。

(6)产物分离方法:用分液法分离乙酸乙酯和饱和Na2CO3溶液。

【活学活用】

3.可用如图所示装置制取少量乙酸乙酯(酒精灯等在图中均已略去)。请填空:

(1)试管a中需要加入浓硫酸、冰醋酸和乙醇各2 mL,正确的加入顺序及操作是________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)为防止a中的液体在实验时发生暴沸,在加热前应采取的措施是________________________________________________________________________。

(3)实验中加热试管a的目的是

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________。

a中反应的化学方程式:________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)球形干燥管C的作用是__________________________________________________,

b烧杯中加有饱和Na2CO3溶液,其作用是____________________________________________________________________________________________________________________。

(5)若反应前向b中加入几滴酚酞,溶液呈红色,反应结束后b中的现象是________________________________________________________________________。

答案:(1)先加入2 mL乙醇和2 mL冰醋酸混合物,然后一边摇动试管一边慢慢地加入2 mL浓硫酸

(2)在试管中加入几片沸石(或碎瓷片)

(3)①加快反应速率

②及时将产物乙酸乙酯蒸出,提高乙酸乙酯产率

CH3COOH+CH3CH2OH→+H2O

(4)冷凝和防止倒吸 吸收蒸出的少量乙酸,溶解蒸出的少量乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度

(5)下层红色变浅,出现分层现象

解析:(1)先加入2 mL乙醇和2 mL冰醋酸混合物,然后一边摇动试管一边慢慢地加入2 mL浓硫酸。

(2)为了防止发生暴沸应在加热前向试管中加入几片沸石(或碎瓷片)。

(3)加热试管可提高反应效率,同时可将乙酸乙酯及时蒸出,有利于提高乙酸乙酯的产率。

(4)用Na2CO3溶液吸收产物时注意防止倒吸。乙酸乙酯在饱和Na2CO3溶液中溶解度很小,而随乙酸乙酯蒸出的乙酸能与Na2CO3溶液反应,蒸出的乙醇能溶于溶液中,因此便于分离出乙酸乙酯。

(5)开始反应前b中存在Na2CO3,所以滴入酚酞溶液呈红色,反应结束后产物中除乙酸乙酯外,还有伴随蒸出的乙醇和乙酸,少量的乙酸中和b中的OH-,从而使红色变浅,并且生成的乙酸乙酯不溶于水,所以出现分层现象。

规律总结:(1)实验室中采取的加快反应速率的措施

①加热;②使用催化剂;③使用无水乙醇和冰醋酸,增大反应物浓度。

(2)为提高乙酸的转化率,适当增大较廉价乙醇的用量。

4.如图为实验室制取少量乙酸乙酯的装置图。下列关于该实验的叙述中不正确的是( )

A.向a试管中先加入浓硫酸,然后边摇动试管边慢慢加入乙醇,再加冰醋酸

B.试管b中导气管口不能浸入液面的原因是防止实验过程中产生倒吸现象

C.当反应发生后,振荡盛有饱和Na2CO3溶液的试管会有气泡产生

D.试管b中饱和Na2CO3溶液的作用是吸收随乙酸乙酯蒸出的少量乙酸和乙醇

答案:A

解析:应把浓H2SO4逐滴加入到乙酸和乙醇的混合物中,A项错误;导气管不插入饱和Na2CO3溶液中,防止倒吸,B项正确;随乙酸乙酯蒸出的乙酸与Na2CO3反应,产生CO2,C项正确;同时也吸收被蒸出的乙醇,D项正确。

易错警示:1.不能用NaOH溶液代替饱和Na2CO3溶液,因为NaOH溶液碱性很强,会使乙酸乙酯水解。

2.除去乙酸乙酯中的乙酸或乙醇应加饱和Na2CO3溶液,充分振荡,静置分液。

3.饱和Na2CO3溶液可以鉴别乙酸、乙醇和乙酸乙酯三种液体,向三种液体中加入适量饱和Na2CO3溶液的现象分别是有气泡放出、互溶不分层、液体分层。

【学习小结】

【第3课时】

酯和油脂

【学习目标】

1.知道酯的存在、组成、结构和性质,会写酯的水解反应方程式。

2.知道油脂的组成、结构、性质及应用,能区分酯与脂、油脂与矿物油。

【学习重难点】

重点:知道酯的存在、组成、结构和性质,会写酯的水解反应方程式。

难点:知道油脂的组成、结构、性质及应用,能区分酯与脂、油脂与矿物油。

【学习过程】

【新知导学】

一、酯与酯的水解

1.酯是酸和醇发生酯化反应生成的一类有机化合物,酯的官能团是。酯一般难溶于水,易溶于有机溶剂,酯的密度比水小,相对分子质量较小的酯大都有芳香气味。

2.按表中实验操作完成实验,观察实验现象,填写下表:

实验操作

实验现象

芳香气味很浓

芳香气味较淡

芳香气味消失

实验结论

中性条件下乙酸乙酯几乎不水解

酸性条件下乙酸乙酯部分水解

碱性条件下乙酸乙酯完全水解

(1)写出上述实验中反应的化学方程式:

①CH3COOCH2CH3+H2O→CH3COOH+CH3CH2OH;

②CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。

(2)酯在酸性条件下水解程度与在碱性条件下水解程度有何不同?说明理由。

答案:酯在碱性条件下水解程度大。酯水解生成酸和醇,碱能与生成的酸发生中和反应,减小了酸的浓度,使水解平衡向正反应方向移动,促进了酯的水解,可使水解趋于完全。

【归纳总结】

酯化反应与酯的水解反应的比较

酯化反应

水解反应

化学方程式

CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O

CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH

断键方式

断键与成键关系

酯化反应时形成的化学键,是水解时断开的化学键

催化剂

浓硫酸

稀硫酸或NaOH溶液

催化剂的其他作用

吸水,提高CH3COOH和C2H5OH的反应速率

NaOH中和酯水解生成的CH3COOH,提高酯的水解率

加热方式

酒精灯加热

水浴加热

反应类型

酯化反应,取代反应

水解反应,取代反应

关键提醒:(1)酯的官能团为“”,酯在酸性条件下水解生成RCOOH,在碱性条件下水解生成R—COONa。酯的水解反应也是取代反应。

(2)酯化反应和酯在酸性条件下的水解反应都是可逆反应,化学方程式用“”;酯在碱性条件下,由于生成的酸与碱反应,促使酯完全水解,化学方程式用“→”。

【活学活用】

1.下列关于乙酸乙酯水解反应与乙酸和乙醇酯化反应的比较中正确的是( )

A.两个反应均可采用水浴加热

B.两个反应使用的硫酸作用完全相同

C.两个反应均可看作取代反应

D.两个反应一定都是可逆反应

答案:C

解析:酯化反应温度较高,需要采用酒精灯加热,A项错误;酯化反应中使用的是浓硫酸,作用为催化剂和吸水剂,而酯的水解反应中使用的是稀硫酸,作用只是催化剂,B项错误;酯在碱性条件下的水解反应,不是可逆反应,D项错误。

易错警示:酯水解反应用稀硫酸,只作催化剂,酯化反应中浓硫酸作催化剂和吸水剂。

2.有机物是一种酯。参照乙酸乙酯水解中化学键变化的特点分析判断,这种酯在酸性条件下水解生成______种新物质。这些物质再每两个分子一组进行酯化反应,最多可生成__________种酯。在新生成的酯中,相对分子质量最大的结构简式是___________________________________________________________。

答案:3

5

解析:酯水解时酯分子里断裂的化学键是中的碳氧单键,原有机物分子里有2个这样的原子团,故它水解生成3种新物质:①

②HOCH2CH2OH ③。这3种物质按题意重新酯化有:①与①生成链状酯,①与①生成环状酯,①与②生成链状酯,①与③生成链状酯,②与③生成链状酯。水解生成的新物质中①的相对分子质量最大,并且①与①生成链状酯分子时脱去1个水分子,①与①生成环状酯分子时脱去2个水分子。

规律总结:酯化反应的成键之处就是酯水解的断键之处。酯水解时,中的C—O键断裂,C原子接羟基形成羧酸,O原子接H原子形成醇。

3.某羧酸酯的分子式为C18H26O5,1 mol 该酯完全水解可得到1 mol羧酸和2 mol乙醇,该羧酸的分子式为( )

A.C14H18O5 B.C14H16O4

C.C16H22O5 D.C16H20O5

答案:A

解析:1 mol分子式为C18H26O5的酯完全水解可得到1 mol羧酸和2 mol乙醇,说明该羧酸酯分子中含有2个酯基,则C18H26O5+2H2O―→羧酸+2C2H5OH,由原子守恒定律推知该羧酸的分子式为C14H18O5,A项正确。

规律总结:对于羧基与羟基生成的酯,酯水解时存在定量关系如下:

1 mol+1 mol H2O1 mol —COOH+1 mol —OH

二、油脂的分子结构与性质

1.油脂的组成和结构

油脂是一类特殊的酯,可以看作是高级脂肪酸(如硬脂酸C17H35COOH、软脂酸C15H31COOH、亚油酸C17H31COOH等)与甘油[丙三醇C3H5(OH)3]经酯化反应生成的酯,其结构简式可表示为,其中R1、R2、R3可能相同,也可能不同,天然油脂属于混合物(填“纯净物”或“混合物”)。

2.油脂的分类与物理性质

(1)油和脂肪统称为油脂。油和脂肪的状态不同,油中的碳链含碳碳双键较多,主要是低沸点的植物油;脂中的碳链含碳碳单键较多,主要是高沸点的动物脂肪。

(2)油脂都难溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机容剂,密度比水小。天然油脂大多是混合物,没有固定的熔、沸点。

3.油脂的化学性质

(1)油脂的水解反应

①油脂在酸性条件下水解生成甘油(丙三醇)和高级脂肪酸,如硬脂酸甘油酯在酸性条件下发生水解的化学方程式:

+3C17H35COOH。

②油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油,如硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的化学方程式:

+3C17H35COONa。

(2)油脂的氢化反应

植物油分子中存在,能与氢气发生加成反应,将液态油脂转化为固态油脂。

4.用途

(1)为人体提供能量,调节人体生理活动。

(2)工业生产高级脂肪酸和甘油。

(3)制肥皂、油漆等。

【归纳总结】

关键提醒:(1)油脂属于酯类,是高级脂肪酸甘油酯,是混合物。

(2)高级脂肪酸的钠盐可用于制取肥皂,因此油脂在碱性条件下的水解反应,又称为皂化反应。

【活学活用】

4.下列关于油脂的叙述不正确的是( )

A.油脂属于酯类

B.油脂没有固定的熔、沸点

C.油脂是高级脂肪酸的甘油酯

D.油脂都不能使溴的四氯化碳溶液退色

答案:D

解析:油脂是高级脂肪酸的甘油酯,A、C项正确;油脂为混合物,没有固定的熔、沸点, B项正确;油酸甘油酯与溴加成可使溴的四氯化碳溶液退色,D项错误。

规律总结:油脂中含有碳碳双键,能使溴水和酸性KMnO4溶液退色,并且能与H2发生加成反应。

5.下列有关油脂的叙述中错误的是( )

A.植物油不能使KMnO4(H+)溶液退色

B.用热的烧碱溶液可区别植物油和矿物油

C.油脂可以在碱性条件下水解

D.从溴水中提取溴不可用植物油做为萃取剂

答案:A

解析:植物油中含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液退色,A项错误;植物油属于酯,在NaOH作用下可水解不分层,而矿物油属于烃类,不与NaOH溶液反应,B项正确;C项正确;植物油中不饱和键与Br2发生加成反应,D项正确。

方法规律:可用加含酚酞的NaOH溶液并加热的方法区别植物油和矿物油。

【学习小结】

1.酯和油脂的比较:由酸(有机酸或无机含氧酸)和醇脱水生成的化合物统称为酯,如甲酸乙酯、硝酸乙酯、硬脂酸甘油酯等均属于酯类,而油脂仅指高级脂肪酸与甘油(丙三醇)反应所生成的酯,因而油脂是酯中特殊的一类。要注意,“油脂”不能写为“油酯”。

2.油脂和矿物油的比较

物质

油脂

矿物油

脂肪

油

组成

多种高级脂肪酸的甘油酯

多种烃(石油及其分馏产品)

含饱和烃基多

含不饱和烃基多

性质

固态或半固态

液态

具有烃的性质,不能水解

能水解并部分兼有烯烃的性质

鉴别

加含酚酞的NaOH溶液,加热,红色变浅

加含酚酞的NaOH溶液,加热,无变化

第4课时 糖类

【学习目标】

1.知道糖类的组成、重要性质和主要应用。

2.认识葡萄糖的分子结构和特征反应。

3.能够设计实验确认淀粉水解的产物及水解的程度。

【学习重难点】

重点:认识葡萄糖的分子结构和特征反应。

难点:能够设计实验确认淀粉水解的产物及水解的程度。

【学习过程】

【新知导学】

一、糖类

1.糖类的组成和分类

(1)组成:糖类是由C、H、O三种元素组成的一类有机化合物,其组成大多可以用通式Cn(H2O)m表示,过去曾称其为碳水化合物。

(2)分类:糖类可以根据其能否水解以及水解产物的不同进行分类。

类别

单糖

低聚糖(以双糖为例)

多糖

代表物

葡萄糖、果糖

蔗糖、麦芽糖

淀粉、纤维素

分子式

C6H12O6

C12H22O11

(C6H10O5)n

水解特点

不能水解

1 mol双糖能水解成2 mol单糖

1 mol多糖能水解成 n mol 单糖

2.糖类的来源

糖类是绿色植物光合作用的产物:6CO2+6H2OC6H12O6(葡萄糖)+6O2。

【归纳总结】

糖类通式Cn(H2O)m中n、m可以相同也可以不同,通式只反映出大多数糖的组成,不能反映它们的结构特点。

(1)糖类分子中的H、O原子并不是结合成水的形式存在。

(2)多数糖类符合通式,但也有少数糖类不符合通式,如鼠李糖(C6H12O5)。

(3)有些物质虽然符合通式但不是糖类,如甲醛(HCHO)、乙酸(CH3COOH)、甲酸甲酯(HCOOCH3)等。

【活学活用】

1.下列说法正确的是( )

A.凡符合Cn(H2O)m通式的化合物一定属于糖类,不符合此通式的不属于糖类

B.凡能溶于水且具有甜味的化合物都属于糖类

C.淀粉和纤维素都可以用(C6H10O5)n表示分子组成,它们是同分异构体

D.纤维素、淀粉、蔗糖和油脂在一定条件下都可发生水解反应

答案:D

解析:符合Cn(H2O)m通式的化合物不一定是糖,如乙酸(C2H4O2)等符合通式Cn(H2O)m,不属于糖。并不是所有的糖都符合Cn(H2O)m通式,A项错误;糖类不一定有甜味,如纤维素属于糖类但没有甜味。有甜味的物质不一定都是糖类,例如糖精甜味是葡萄糖的几百倍,但它是人工合成的酰胺类物质,甘油、木糖醇虽然都有甜味,但它们属于多羟基醇而不属于糖类,B项错误;淀粉、纤维素的通式都可表示为(C6H10O5)n。但n值不同,不是同分异构体,C项错误。

易错警示:淀粉、纤维素通式中的n值不同,它们不属于同分异构体,而且是混合物。果糖和葡萄糖,蔗糖和麦芽糖互为同分异构体。

二、葡萄糖

1.分子组成和结构

分子式

结构简式

主要原子团

最简式

C6H12O6

CH2OH(CHOH)4CHO

—CHO、—OH

CH2O

2.物理性质

颜色

状态

水溶性

存在

无色

固体

易溶

葡萄和其他有甜味的水果中

3.主要化学性质

(1)在人体内缓慢氧化,提供人体活动所需能量,写出葡萄糖在人体内氧化的化学方程式:C6H12O6+6O2―→6CO2+6H2O。

(2)与新制Cu(OH)2悬浊液反应。完成下列实验:

实验现象:试管中有砖红色沉淀生成。

实验结论:葡萄糖具有还原性,能被弱氧化剂如新制Cu(OH)2悬浊液氧化,生成砖红色Cu2O沉淀。

应用:这一反应可用于尿糖的检测。

【归纳总结】

1.葡萄糖的分子结构与性质

2.常用新制的Cu(OH)2悬浊液检验葡萄糖的存在。

【活学活用】

2.对于葡萄糖的下列叙述中正确的是( )

A.1 mol葡萄糖与足量钠反应会生成3 mol H2

B.葡萄糖在一定条件下能水解

C.能与新制Cu(OH)2悬浊液反应

D.可使小苏打溶液冒出气泡

答案:C

解析:葡萄糖含有羟基,能与钠反应放出氢气,C6H12O6~5Na~H2↑,A项错误;葡萄糖是单糖,不能水解,B项错误;能与新制Cu(OH)2悬浊液反应,C项正确;无羧基,不与NaHCO3反应,D项错误。

3.某学生做葡萄糖的还原性实验,将4 mL 0.5 mol·L-1的CuSO4溶液和4 mL 0.5 mol·L-1的NaOH溶液混合后,滴入1.0 mL的10%的葡萄糖,加热煮沸,结果没有看到砖红色沉淀生成。这是因为( )

A.葡萄糖浓度太大 B.加热时间不够

C.CuSO4溶液的量不够 D.NaOH溶液的量不够

答案:D

解析:葡萄糖与新制Cu(OH)2反应时,NaOH必须过量,而本题中n(CuSO4)=n(NaOH)=2×10-3mol,NaOH的量不足,故看不到砖红色沉淀生成。

规律总结:葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液反应,在碱性环境和加热到沸腾时才能有砖红色沉淀生成。

三、淀粉和纤维素

1.淀粉、纤维素都是绿色植物光合作用的产物,请认真阅读教材相关内容,总结淀粉、纤维素的存在及生理功能。

物质

存在

生理功能

淀粉

绿色植物光合作用的产物,主要存在于植物的种子或块根里,其中谷类含淀粉较多

淀粉在人体内逐步水解为葡萄糖,葡萄糖被氧化,为人体提供所需能量

纤维素

植物细胞壁的基本成分,一切植物中均含有纤维素

不能被人体消化吸收,但食物中的纤维素在人体消化过程中能刺激肠道蠕动和分泌消化液,有助于食物的消化和排泄

2.淀粉、纤维素都属于多糖,二者都能水解,最终生成葡萄糖。

(1)淀粉为人体提供能量,具体变化过程可表示为食物中的淀粉(C6H10O5)n糊精[(C6H10O5)x(x (2)用富含淀粉的农作物为原料酿酒,用富含纤维素的植物秸秆为原料生产酒精。有关的化学方程式如下:

+nH2O (此为葡萄糖的工业制法), 2C2H5OH+2CO2↑(此为酒精的工业制法)。

3.检验淀粉水解及水解程度的实验步骤

实验现象及结论

情况

现象A

现象B

结论

①

溶液呈蓝色

未产生砖红色沉淀

未水解

②

溶液呈蓝色

出现砖红色沉淀

部分水解

③

溶液不呈蓝色

出现砖红色沉淀

完全水解

①淀粉在酸或酶的催化作用下逐步分解,最终生成葡萄糖。

②淀粉遇碘变为蓝色,可用于检验淀粉的存在。

【归纳总结】

1.淀粉和纤维素的性质及应用

2.淀粉水解程度及其产物的检验时应特别注意的问题

(1)检验淀粉时,必须直接取水解液加入碘水,不能取中和液,因为碘能与NaOH溶液反应。

(2)因反应是用硫酸作催化剂,而与新制Cu(OH)2悬浊液反应的溶液必须呈碱性,所以应先中和再检验。

【活学活用】

4.下列有关概念的描述正确的是( )

A.纤维素被人体消化吸收后提供营养物质

B.能发生水解反应的物质不一定是糖类,但糖类一定能发生水解反应

C.没有成熟的苹果汁遇碘显蓝色,成熟的苹果汁能还原新制氢氧化铜悬浊液

D.1 mol 双糖完全水解一定能够生成2 mol葡萄糖

答案:C

解析:纤维素虽属于糖类,但不能被消化吸收直接成为人体的营养物质,A项错误;单糖不水解,B项错误;蔗糖水解产物是等物质的量的葡萄糖和果糖,D项错误;没有成熟的苹果汁中有光合作用的产物淀粉,遇碘单质显蓝色,而成熟的苹果汁中有葡萄糖,成熟的苹果汁能还原新制Cu(OH)2悬浊液。

易错警示:纤维素在人体内不水解,不是所有的糖类都能发生水解反应,单糖不水解。

5.将淀粉水解并用新制Cu(OH)2碱性悬浊液检验水解产物的实验中,要进行的主要操作有:①加热;②滴入稀硫酸;③加入新制的Cu(OH)2悬浊液;④加入NaOH溶液中和。以上各步操作的先后顺序排列正确的是( )

A.①②③④① B.②①④③①

C.②①④③ D.④③①②①

答案:B

解析:解答本题时必须明确各步操作的目的和各步反应的条件。加热是淀粉在酸催化作用下发生水解反应的条件,也是其水解产物与新制Cu(OH)2悬浊液发生反应的条件;滴入稀硫酸用来催化淀粉水解;加入NaOH溶液是为了中和稀H2SO4,使葡萄糖与Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀。验证淀粉水解产物过程可以表示为淀粉溶液酸化液水解液中和溶液Cu2O,故正确的排序为②①④③①。

易错警示:检验淀粉水解液中是否会有葡萄糖时,先加入NaOH溶液中和硫酸,再加入新制Cu(OH)2悬浊液。

【学习小结】

第5课时 蛋白质和氨基酸

【学习目标】

1.知道蛋白质的存在、组成、主要性质和应用。

2.知道蛋白质水解最终产物是氨基酸,熟知常见的氨基酸及其结构特点。

【学习重难点】

重点:知道蛋白质的存在、组成、主要性质和应用。

难点:知道蛋白质水解最终产物是氨基酸,熟知常见的氨基酸及其结构特点。

【学习过程】

【新知导学】

一、蛋白质的性质

1.蛋白质的盐析

(1)按表中实验操作完成实验,并填写下表:

实验操作

实验现象

实验结论

向(NH4)2SO4饱和溶液中加入鸡蛋清溶液后,有沉淀析出,加入到蒸馏水中时,沉淀溶解

(NH4)2SO4饱和溶液能降低鸡蛋清在水中的溶解度,但不改变鸡蛋清的性质

(2)由实验可知:①概念:浓的无机盐溶液使蛋白质的溶解度降低而使其从溶液中析出的过程叫盐析。

②条件:浓的轻金属盐溶液或铵盐溶液会使蛋白质溶解度降低而析出。少量的无机盐能促进蛋白质的溶解。

③特点:盐析是可逆过程,继续加水时能使沉淀溶解,不影响蛋白质的生理活性。故可利用这一性质来分离、提纯蛋白质。

2.蛋白质的变性

(1)按表中实验操作完成实验,并填写下表:

实验操作

实验现象

加热后,鸡蛋清沉淀,再加入到蒸馏水中,沉淀不溶解

加入CuSO4溶液后,鸡蛋清沉淀,再加入到蒸馏水中,沉淀不溶解

加入乙醇的水溶液后,鸡蛋清沉淀,再加入到蒸馏水中,沉淀不溶解

实验结论

加热、CuSO4溶液、乙醇都能使蛋白质的性质发生改变

(2)蛋白质的变性是在紫外线照射、加热或加入酸、碱、重金属盐、有机物(乙醇、苯酚、甲醛等)的情况下,蛋白质发生性质上的改变而聚沉的过程。

(3)蛋白质的变性是不可逆的化学变化过程,蛋白质失去生理活性不能再恢复成为原来的蛋白质,可以利用这一性质进行杀菌消毒。

3.蛋白质的特征反应

(1)显色反应:在盛有鸡蛋清溶液的试管中,滴加浓硝酸,观察到的现象是鸡蛋清溶液变黄色,其原因是分子中含有苯环的蛋白质能与浓硝酸发生显色反应,利用此性质可以鉴别某些蛋白质。

(2)蘸取少量鸡蛋清或取一根头发,放在酒精灯上灼烧,有特殊的气味,用此性质可鉴别毛料纤维和合成纤维。

【归纳总结】

蛋白质的盐析与变性比较

盐析

变性

概念

蛋白质在某些盐的浓溶液中因溶解度降低而析出

蛋白质在加热、酸、碱等条件下性质发生改变而凝结起来

特征

可逆

不可逆

实质

溶解度降低,物理变化

性质上改变,化学变化

条件

碱金属、镁、铝等轻金属盐和铵盐的浓溶液

加热、强酸、强碱、强氧化剂、紫外线、重金属盐、苯酚、甲醛、乙醇等

用途

分离和提纯蛋白质

杀菌、消毒

【活学活用】

1.下列各物质能使蛋白质变性的是( )

①硫酸钾 ②甲醛 ③氯酸钾 ④硝酸汞 ⑤氯化铵 ⑥氢氧化钠

A.②④⑥ B.①③⑤

C.①②③ D.④⑤⑥

答案:A

解析:加热、强酸、强碱、强氧化剂、紫外线、重金属盐、苯酚、甲醛、乙醇等能使蛋白质变性。②④⑥能使蛋白质变性。

易错警示:1.重金属盐不论是浓溶液还是稀溶液都会使蛋白质变性。

2.要分清轻金属无机盐溶液是浓溶液还是稀溶液,浓溶液使蛋白质析出,稀溶液促进其溶解。

2.下面关于蛋白质的叙述不正确的是( )

A.可以通过灼烧时的特殊气味来鉴别蛋白质

B.部分蛋白质遇浓硝酸变黄

C.蛋白质在酶的作用下水解的最终产物是葡萄糖

D.若误食重金属盐,可服用大量鲜牛奶或豆浆进行解救

答案:C

解析:蛋白质灼烧时有特殊的气味,蛋白质遇浓硝酸变黄为蛋白质的显色反应,蛋白质遇重金属盐会发生变性,服用鲜牛奶或豆浆可以缓解重金属盐对人体的伤害,故A、B、D三项均正确;蛋白质水解的最终产物是氨基酸。

规律总结:能水解的有机物:(1)酯类:乙酸乙酯等;(2)某些糖类物质:蔗糖、淀粉、纤维素;(3)油脂:植物油、动物脂肪;(4)蛋白质、多肽。

二、蛋白质的水解产物——氨基酸

1.人体从食物中摄取的蛋白质在蛋白酶的催化作用下水解生成各种氨基酸。这些氨基酸被人体吸收后,在一定条件下又重新结合成人体所需要的各种蛋白质。

2.几种重要的氨基酸的结构简式分别为

甘氨酸(氨基乙酸):,

丙氨酸(α?氨基丙酸):,

谷氨酸(α?氨基戊二酸):

。

观察分析上述氨基酸的分子结构,回答下列问题:

(1)α?氨基酸分子中,氨基连在离羧基最近的碳原子上。

(2)氨基酸分子中含有羧基(—COOH)和氨基(—NH2)两种官能团。

3.氨基乙酸分子中羧基与氨基可以发生类似于酯化反应的脱水反应,生成二肽,写出其化学方程式。

答案:

【归纳总结】

1.氨基酸既能与碱反应,又能与酸反应,具有两性。

2.在一定条件下,氨基酸之间能发生反应,合成更复杂的化合物(多肽),构成蛋白质。

【活学活用】

3.关于的酸碱性,下列说法正确的是( )

A.既有酸性,也有碱性

B.只有酸性

C.只有碱性

D.既没有酸性也没有碱性

答案:A

解析:氨基酸结构中含有羧基和氨基,所以既有酸性,又有碱性。

规律总结:含碳、氢、氧三种元素的化合物中,铵盐和氨基酸都能与强酸和强碱反应。

4.下图是只含有C、H、O、N四种元素的有机物的简易球棍模型,完成下列问题:

(1)该物质的结构简式为________________。

(2)已知—NH2与NH3类似,能与盐酸反应,请写出该物质与盐酸反应的化学方程式:________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(3)该物质能与NaOH溶液反应,请写出反应的化学方程式:________________________。

答案:(1)

(2)CH3CH(NH2)COOH+HCl―→CH3CH(COOH)NH3Cl

(3)CH3CH(NH2)COOH+NaOH―→CH3CH(NH2)COONa+H2O

解析:

规律总结:氨基酸与酸或碱反应均生成盐,氨基酸为两性化合物。

【学习小结】

【第1课时】

乙醇

【学习目标】

1.会写乙醇的分子式、结构式、结构简式,知道官能团的概念,知道乙醇的官能团是—OH

2.知道乙醇中—OH上的氢可以被金属置换,会书写相关反应的化学方程式。

3.知道乙醇催化氧化生成乙醛以及反应中的断键和成键情况,会写相关反应的化学方程式。

【学习重难点】

重点:知道乙醇中—OH上的氢可以被金属置换,会书写相关反应的化学方程式。

难点:知道乙醇催化氧化生成乙醛以及反应中的断键和成键情况,会写相关反应的化学方程式。

【学习过程】

【新知导学】

一、乙醇与金属钠的反应

1.经测定,乙醇的分子式为C2H6O,根据所学化学键知识讨论,符合该分子式的有机物有几种可能的结构?

答案:

2.乙醇与钠反应实验探究

实验操作

向盛有少量无水乙醇的试管中加入一粒擦干煤油的金属钠,在试管口迅速塞上配有医用注射针头的单孔塞,检验放出气体的纯度后,点燃,并把一干燥的小烧杯罩在火焰上方,在烧杯内壁出现液滴后,迅速倒转烧杯,向烧杯中加入少量的澄清石灰水,观察有无浑浊

实验现象

钠粒位于乙醇的下部,有无色气体产生。点燃气体,火焰呈淡蓝色,干燥的烧杯上有液珠,澄清石灰水不变浑浊

问题讨论:

(1)钠与乙醇反应生成什么气体?

答案:氢气

(2)金属钠可保存在煤油中,金属钠与乙醇反应放出气体,据此分析判断哪种结构是乙醇的结构?

答案:金属钠可保存在煤油中,说明金属钠不能置换出与碳原子直接相连接的氢原子。

金属钠能与乙醇反应放出气体,说明乙醇的结构是而不是。

(3)乙醇与钠反应的化学方程式为2CH3CH2OH+2Na―→2CH3CH2ONa+H2↑。

(4)比较金属钠分别与水、乙醇反应的现象有什么不同?

答案:钠与水反应时,浮在水面上,熔化成闪亮的小球,有“嘶嘶”响声,反应剧烈;钠与乙醇反应时,沉于乙醇底部、不熔化成闪亮的小球、无响声,反应缓慢。

【归纳总结】

1.乙醇的分子组成与结构

2.乙醇分子中羟基上的氢原子不如水分子中的氢原子活泼,乙醇与钠的反应不如水剧烈。

(1)乙醇与Na反应的定量关系:C2H5OH~Na~H2。

(2)其他活泼金属如K、Mg、Al等也能置换出乙醇—OH上的H原子。

【活学活用】

1.下列关于乙醇的说法正确的是( )

A.乙醇在水溶液中能电离出少量的H+,所以乙醇是电解质

B.乙醇结构中有—OH,所以乙醇显碱性

C.乙醇分子中只有羟基上的氢原子可被钠置换出来

D.常温下,1 mol乙醇可与足量的Na反应生成11.2 L H2

答案:C

解析:乙醇在水溶液中既不能电离出H+,也不能电离出OH-;乙醇是非电解质,水溶液为中性,乙醇分子中羟基上的氢原子比烃基上的氢原子活泼;羟基上的氢原子可被钠置换出来,标准状况下,1 mol乙醇可与足量的Na反应生成11.2 L H2。

易错警示:Na与乙醇的反应属于置换反应。

2.饱和一元醇的通式为CnH2n+1OH,4.6 g某饱和一元醇与足量金属钠反应,得到1.12 L(标准状况)的氢气。则该饱和一元醇的分子式为( )

A.CH3OH

B.C2H5OH

C.C3H7OH

D.C4H9OH

答案:B

解析:该反应的比例关系:2 mol饱和一元醇与足量钠反应可得1 mol H2。设该饱和一元醇的摩尔质量为M。

2CnH2n+1OH+2Na―→2CnH2n+1ONa+H2↑

2M 22.4 L

4.6 g 1.12 L

解得:M=46 g·mol-1。该饱和一元醇的相对分子质量为46,由该饱和一元醇的通式CnH2n+1OH,得等式:12n+2n+1+16+1=46,n=2。故该醇为C2H5OH。

方法规律:醇与Na反应的定量关系为2ROH~2Na~H2。

二、乙醇的氧化反应

1.乙醇的燃烧

化学方程式:C2H5OH+3O22CO2+3H2O;

现象:乙醇在空气中燃烧,发出淡蓝色的火焰,同时放出大量的热。

2.乙醇的催化氧化

实验操作

向试管里加入约2 mL乙醇,取一根光洁的铜丝,下端绕成螺旋状,放在酒精灯外焰上烧红,然后迅速伸入乙醇中,观察铜丝的变化,反复几次,小心地闻试管中液体产生的气味

实验现象

在每次操作过程中,铜丝先由红变黑,插入乙醇后又变红;反复几次后,液体散发出有刺激性气味的气体

实验结论

乙醇在加热和有催化剂(如Cu或Ag)存在的条件下,被氧化生成了乙醛,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O

3.乙醇与强氧化剂的反应

橙色的酸性重铬酸钾溶液遇乙醇后,溶液由橙色变为绿色,该反应可以用来检验司机是否酒后驾车;乙醇与酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液反应,被直接氧化成乙酸。

【归纳总结】

乙醇催化氧化的实质

特别提醒:等物质的量的乙醇和乙烯完全燃烧时,耗O2量相同,C2H5OH可以看成C2H4·H2O。

【活学活用】

3.硬质试管中铜网的质量为m g,将硬质试管放在酒精灯上加热至铜网变红热,迅速投放到下列溶液中:①澄清石灰水;②盐酸;③乙醇;④稀HNO3。反复几次后,洗涤干燥铜网,再进行称量,则:

(1)质量大于m g的有________。

(2)质量等于m g的有________。

(3)质量小于m g的有________。

答案:(1)①

(2)③

(3)②④

解析:Cu―→CuO质量增加,与①不反应,其质量大于m g;与盐酸、稀HNO3反应分别生成CuCl2、Cu(NO3)2,质量减小;在乙醇催化反应中,铜为催化剂,质量不变。

规律总结:(1)符合RCH2OH的醇均能被催化氧化为RCHO,若醇分子中与羟基相连的碳原子上无氢原子则不能被催化氧化。

(2)利用乙醇的催化氧化反应,可除去铜丝表面的CuO,且铜的质量不减少。

4.乙醇分子中的各化学键如下图所示,下列关于乙醇分子在各种反应中断裂键的说法不正确的是( )

A.和金属钠反应时键①断裂

B.在铜催化共热下与O2反应时断裂①和③

C.在空气中完全燃烧时断裂①②③④⑤

D.乙醇是电解质,在水中键①断裂电离出氢离子

答案:D

解析:乙醇与钠反应生成乙醇钠,是羟基中的O—H键断裂,A项正确;乙醇催化氧化成乙醛时,断裂①和③化学键,B项正确,乙醇完全燃烧时,化学键①②③④⑤全部断裂,C项正确;乙醇是非电解质,在水中键①不断裂,不能电离出氢离子。

规律总结:羟基决定了乙醇的化学性质。

【学习小结】

【第2课时】

乙酸

【学习目标】

1.会写乙酸的分子式、结构式、结构简式,知道乙酸的官能团是—COOH。

2.了解乙酸的物理性质和主要应用,知道乙酸具有酸的通性,酸性比碳酸强,会写乙酸与Na、NaOH、Na2CO3、NaHCO3反应的化学方程式。

3.掌握酯化反应的原理和实验操作,会写乙酸与乙醇发生酯化反应的化学方程式。

【学习重难点】

重点:了解乙酸的物理性质和主要应用,知道乙酸具有酸的通性,酸性比碳酸强,会写乙酸与Na、NaOH、Na2CO3、NaHCO3反应的化学方程式。

难点:掌握酯化反应的原理和实验操作,会写乙酸与乙醇发生酯化反应的化学方程式。

【学习过程】

【新知导学】

一、乙酸的组成、结构、物理性质与酸性

1.乙酸的分子结构

分子式

结构式

结构简式

主要原子团

填充模型

C2H4O2

CH3COOH

羧基:—COOH

2.乙酸俗称醋酸,是食醋的主要成分,具有酸的通性。现通过以下实验来认识乙酸的酸性:

实验操作

实验现象

实验结论

①

向试管中加入约2 mL稀醋酸溶液,加入石蕊溶液

溶液呈红色

乙酸具有酸性

②

向试管中加入约2 mL稀醋酸溶液,滴加碳酸钠溶液

有无色气泡放出

醋酸的酸性比碳酸强

【问题讨论】

(1)设计一个实验装置,比较乙酸、碳酸和硅酸的酸性强弱,画出装置图并说出预期的实验现象和结论。

答案:装置:

现象:碳酸钠溶液中出现气泡,硅酸钠溶液中有白色胶状沉淀生成。

结论:酸性:乙酸>碳酸>硅酸。

(2)用食醋浸泡结有一层水垢[主要成分CaCO3和Mg(OH)2]的暖瓶或水壶,可以清除其中的水垢。写出有关反应的化学方程式和离子方程式。

答案:2CH3COOH+CaCO3―→(CH3COO)2Ca+H2O+CO2↑,2CH3COOH+Mg(OH)2―→(CH3COO)2Mg+2H2O;2CH3COOH+CaCO3―→2CH3COO-+Ca2++H2O+CO2↑,2CH3COOH+Mg(OH)2―→2CH3COO-+Mg2++2H2O。

【归纳总结】

1.乙酸的物理性质

颜色

状态

气味

溶解性

熔点

俗称

无色

液体

刺激性

易溶于水

16.6 ℃

醋酸

2.羟基氢原子的活动性比较

乙醇

水

碳酸

乙酸

酸碱性

——

中性

弱酸性

弱酸性

电离情况

不电离

微弱电离

部分电离

部分电离

与钠

反应

反应

反应

反应

与NaOH溶液

不反应

不反应

反应

反应

与NaHCO3溶液

不反应

水解

不反应

反应

羟基氢原子的活动性

CH3COOH>H2CO3>H2O>CH3CH2OH

与Na反应的反应剧烈程度

缓和―→剧烈

【活学活用】

1.下列物质中不能用来区分乙酸、乙醇、苯的是( )

A.金属钠 B.溴水

C.Na2CO3溶液 D.紫色石蕊溶液

答案:B

解析:A项,钠与乙酸反应快于钠与乙醇的反应,苯不与Na反应,能区别;B项,溴水与乙醇、乙酸互溶,与苯萃取而使溴水层颜色变浅,不能区别;Na2CO3溶液与乙酸放出CO2气体,与乙醇混溶,与苯分层,C项能区分;紫色石蕊溶液与乙酸混合变红色,与乙醇混溶,与苯分层,D项可区分。

规律总结:鉴别乙醇和乙酸一般选用紫色石蕊溶液、Na2CO3溶液,氢氧化铜悬浊液,氧化铜粉末也能区别乙醇和乙酸。乙酸能与氢氧化铜和氧化铜反应,而乙醇不能。

2.苹果酸的结构简式为。下列说法正确的是( )

A.苹果酸中能发生酯化反应的官能团有2种

B.1 mol苹果酸可与3 mol NaOH发生中和反应

C.1 mol苹果酸与足量金属Na反应生成1 mol H2

D.HOOC—CH2—CH(OH)—COOH与苹果酸互为同分异构体

答案:A

解析:苹果酸分子中含有羟基和羧基两种官能团,都能发生酯化反应,A项正确;羟基不能与NaOH发生中和反应,故1 mol苹果酸可与2 mol NaOH发生中和反应,B项错误;羟基和羧基均能与金属Na反应,故1 mol苹果酸与足量金属钠反应生成1.5 mol H2,C项错误;苹果酸的结构简式可写为或,即二者为同一物质,D项错误。

规律总结:羟基、羧基个数与生成气体的定量关系

(1)Na可以和所有的羟基反应,且物质的量的关系为2Na~2—OH~H2。

(2)Na2CO3、NaHCO3和—COOH反应产生CO2,物质的量的关系为Na2CO3~2—COOH~CO2,NaHCO3~—COOH~CO2。

二、乙酸的酯化反应

实验操作

实验装置

实验现象

在一支试管中加入3 mL乙醇和2 mL乙酸的混合物,然后边振荡试管边慢慢加入2 mL浓硫酸,观察右边试管中的现象并闻气味

饱和Na2CO3溶液的液面上有油状液体,且能闻到香味

【实验结论】

已知该反应生成的水是乙酸羧基上的羟基和乙醇羟基上的氢原子结合而成,余下的部分结合成乙酸乙酯,则该反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OH→+H2O,该反应原理可用示踪原子法来证明:若用含18O的乙醇和不含18O的乙酸反应,则反应的化学方程式为+H—18O—C2H5→+H2O。

【问题讨论】

(1)该反应是否属于取代反应?该反应为可逆反应,浓H2SO4起什么作用?

答案:属于取代反应,浓硫酸的作用有:①催化剂——加快反应速率;②吸水剂——提高CH3COOH、CH3CH2OH的转化率。

(2)向试管中加入乙醇、乙酸和浓硫酸时,能否先加入浓硫酸,再加入乙醇和乙酸?

答案:不能。先加入浓硫酸,再加入乙醇和乙酸,相当于稀释浓硫酸,会使液体沸腾,使硫酸液滴向四周飞溅。

(3)加热的目的是什么?

答案:①加快反应速率;②及时将产物乙酸乙酯蒸出,提高乙酸乙酯产率。

(4)加热时为什么要求小火缓缓均匀加热?还可以采取什么加热方式?

答案:加热时要用小火缓慢、均匀加热,目的是防止乙酸、乙醇的大量挥发和液体的沸腾。还可以用水浴加热的方式进行加热。

(5)饱和碳酸钠溶液的作用是什么?

答案:①中和挥发出来的乙酸;②溶解挥发出来的乙醇;③降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层得到酯。

(6)导气管末端为什么不能插入饱和碳酸钠溶液中?

答案:防止因受热不均匀产生倒吸。

【归纳总结】

1.酯化反应的概念:酸与醇反应生成酯和水的反应。

2.酯化反应的实质:酸脱羟基、醇脱氢形成水,余下的部分结合成酯。

3.酯化反应的特点:可逆反应、取代反应。

4.乙酸乙酯的制备实验:

(1)部分装置作用

①长导管的作用:导出乙酸乙酯蒸气,冷凝回流乙酸和乙醇。

②碎瓷片的作用:防止暴沸。

(2)防倒吸:为防止倒吸,收集产物的试管内导气管不能插入液面以下。

(3)试剂加入顺序:加入药品时,先加乙醇和乙酸,然后再加入浓H2SO4,以免浓H2SO4溶于乙酸和乙醇时放出大量热,使液体飞溅。

(4)加热注意事项:

①加热时开始小火均匀加热,目的是防止乙酸、乙醇大量挥发,使二者充分反应;最后大火集中加热是使生成的乙酸乙酯挥发出来。

②还可以用水浴加热方式进行加热。

(5)反应物纯度要求:乙醇要用无水乙醇,乙酸要用无水乙酸。

(6)产物分离方法:用分液法分离乙酸乙酯和饱和Na2CO3溶液。

【活学活用】

3.可用如图所示装置制取少量乙酸乙酯(酒精灯等在图中均已略去)。请填空:

(1)试管a中需要加入浓硫酸、冰醋酸和乙醇各2 mL,正确的加入顺序及操作是________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)为防止a中的液体在实验时发生暴沸,在加热前应采取的措施是________________________________________________________________________。

(3)实验中加热试管a的目的是

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________。

a中反应的化学方程式:________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)球形干燥管C的作用是__________________________________________________,

b烧杯中加有饱和Na2CO3溶液,其作用是____________________________________________________________________________________________________________________。

(5)若反应前向b中加入几滴酚酞,溶液呈红色,反应结束后b中的现象是________________________________________________________________________。

答案:(1)先加入2 mL乙醇和2 mL冰醋酸混合物,然后一边摇动试管一边慢慢地加入2 mL浓硫酸

(2)在试管中加入几片沸石(或碎瓷片)

(3)①加快反应速率

②及时将产物乙酸乙酯蒸出,提高乙酸乙酯产率

CH3COOH+CH3CH2OH→+H2O

(4)冷凝和防止倒吸 吸收蒸出的少量乙酸,溶解蒸出的少量乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度

(5)下层红色变浅,出现分层现象

解析:(1)先加入2 mL乙醇和2 mL冰醋酸混合物,然后一边摇动试管一边慢慢地加入2 mL浓硫酸。

(2)为了防止发生暴沸应在加热前向试管中加入几片沸石(或碎瓷片)。

(3)加热试管可提高反应效率,同时可将乙酸乙酯及时蒸出,有利于提高乙酸乙酯的产率。

(4)用Na2CO3溶液吸收产物时注意防止倒吸。乙酸乙酯在饱和Na2CO3溶液中溶解度很小,而随乙酸乙酯蒸出的乙酸能与Na2CO3溶液反应,蒸出的乙醇能溶于溶液中,因此便于分离出乙酸乙酯。

(5)开始反应前b中存在Na2CO3,所以滴入酚酞溶液呈红色,反应结束后产物中除乙酸乙酯外,还有伴随蒸出的乙醇和乙酸,少量的乙酸中和b中的OH-,从而使红色变浅,并且生成的乙酸乙酯不溶于水,所以出现分层现象。

规律总结:(1)实验室中采取的加快反应速率的措施

①加热;②使用催化剂;③使用无水乙醇和冰醋酸,增大反应物浓度。

(2)为提高乙酸的转化率,适当增大较廉价乙醇的用量。

4.如图为实验室制取少量乙酸乙酯的装置图。下列关于该实验的叙述中不正确的是( )

A.向a试管中先加入浓硫酸,然后边摇动试管边慢慢加入乙醇,再加冰醋酸

B.试管b中导气管口不能浸入液面的原因是防止实验过程中产生倒吸现象

C.当反应发生后,振荡盛有饱和Na2CO3溶液的试管会有气泡产生

D.试管b中饱和Na2CO3溶液的作用是吸收随乙酸乙酯蒸出的少量乙酸和乙醇

答案:A

解析:应把浓H2SO4逐滴加入到乙酸和乙醇的混合物中,A项错误;导气管不插入饱和Na2CO3溶液中,防止倒吸,B项正确;随乙酸乙酯蒸出的乙酸与Na2CO3反应,产生CO2,C项正确;同时也吸收被蒸出的乙醇,D项正确。

易错警示:1.不能用NaOH溶液代替饱和Na2CO3溶液,因为NaOH溶液碱性很强,会使乙酸乙酯水解。

2.除去乙酸乙酯中的乙酸或乙醇应加饱和Na2CO3溶液,充分振荡,静置分液。

3.饱和Na2CO3溶液可以鉴别乙酸、乙醇和乙酸乙酯三种液体,向三种液体中加入适量饱和Na2CO3溶液的现象分别是有气泡放出、互溶不分层、液体分层。

【学习小结】

【第3课时】

酯和油脂

【学习目标】

1.知道酯的存在、组成、结构和性质,会写酯的水解反应方程式。

2.知道油脂的组成、结构、性质及应用,能区分酯与脂、油脂与矿物油。

【学习重难点】

重点:知道酯的存在、组成、结构和性质,会写酯的水解反应方程式。

难点:知道油脂的组成、结构、性质及应用,能区分酯与脂、油脂与矿物油。

【学习过程】

【新知导学】

一、酯与酯的水解

1.酯是酸和醇发生酯化反应生成的一类有机化合物,酯的官能团是。酯一般难溶于水,易溶于有机溶剂,酯的密度比水小,相对分子质量较小的酯大都有芳香气味。

2.按表中实验操作完成实验,观察实验现象,填写下表:

实验操作

实验现象

芳香气味很浓

芳香气味较淡

芳香气味消失

实验结论

中性条件下乙酸乙酯几乎不水解

酸性条件下乙酸乙酯部分水解

碱性条件下乙酸乙酯完全水解

(1)写出上述实验中反应的化学方程式:

①CH3COOCH2CH3+H2O→CH3COOH+CH3CH2OH;

②CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。

(2)酯在酸性条件下水解程度与在碱性条件下水解程度有何不同?说明理由。

答案:酯在碱性条件下水解程度大。酯水解生成酸和醇,碱能与生成的酸发生中和反应,减小了酸的浓度,使水解平衡向正反应方向移动,促进了酯的水解,可使水解趋于完全。

【归纳总结】

酯化反应与酯的水解反应的比较

酯化反应

水解反应

化学方程式

CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O

CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH

断键方式

断键与成键关系

酯化反应时形成的化学键,是水解时断开的化学键

催化剂

浓硫酸

稀硫酸或NaOH溶液

催化剂的其他作用

吸水,提高CH3COOH和C2H5OH的反应速率

NaOH中和酯水解生成的CH3COOH,提高酯的水解率

加热方式

酒精灯加热

水浴加热

反应类型

酯化反应,取代反应

水解反应,取代反应

关键提醒:(1)酯的官能团为“”,酯在酸性条件下水解生成RCOOH,在碱性条件下水解生成R—COONa。酯的水解反应也是取代反应。

(2)酯化反应和酯在酸性条件下的水解反应都是可逆反应,化学方程式用“”;酯在碱性条件下,由于生成的酸与碱反应,促使酯完全水解,化学方程式用“→”。

【活学活用】

1.下列关于乙酸乙酯水解反应与乙酸和乙醇酯化反应的比较中正确的是( )

A.两个反应均可采用水浴加热

B.两个反应使用的硫酸作用完全相同

C.两个反应均可看作取代反应

D.两个反应一定都是可逆反应

答案:C

解析:酯化反应温度较高,需要采用酒精灯加热,A项错误;酯化反应中使用的是浓硫酸,作用为催化剂和吸水剂,而酯的水解反应中使用的是稀硫酸,作用只是催化剂,B项错误;酯在碱性条件下的水解反应,不是可逆反应,D项错误。

易错警示:酯水解反应用稀硫酸,只作催化剂,酯化反应中浓硫酸作催化剂和吸水剂。

2.有机物是一种酯。参照乙酸乙酯水解中化学键变化的特点分析判断,这种酯在酸性条件下水解生成______种新物质。这些物质再每两个分子一组进行酯化反应,最多可生成__________种酯。在新生成的酯中,相对分子质量最大的结构简式是___________________________________________________________。

答案:3

5

解析:酯水解时酯分子里断裂的化学键是中的碳氧单键,原有机物分子里有2个这样的原子团,故它水解生成3种新物质:①

②HOCH2CH2OH ③。这3种物质按题意重新酯化有:①与①生成链状酯,①与①生成环状酯,①与②生成链状酯,①与③生成链状酯,②与③生成链状酯。水解生成的新物质中①的相对分子质量最大,并且①与①生成链状酯分子时脱去1个水分子,①与①生成环状酯分子时脱去2个水分子。

规律总结:酯化反应的成键之处就是酯水解的断键之处。酯水解时,中的C—O键断裂,C原子接羟基形成羧酸,O原子接H原子形成醇。

3.某羧酸酯的分子式为C18H26O5,1 mol 该酯完全水解可得到1 mol羧酸和2 mol乙醇,该羧酸的分子式为( )

A.C14H18O5 B.C14H16O4

C.C16H22O5 D.C16H20O5

答案:A

解析:1 mol分子式为C18H26O5的酯完全水解可得到1 mol羧酸和2 mol乙醇,说明该羧酸酯分子中含有2个酯基,则C18H26O5+2H2O―→羧酸+2C2H5OH,由原子守恒定律推知该羧酸的分子式为C14H18O5,A项正确。

规律总结:对于羧基与羟基生成的酯,酯水解时存在定量关系如下:

1 mol+1 mol H2O1 mol —COOH+1 mol —OH

二、油脂的分子结构与性质

1.油脂的组成和结构

油脂是一类特殊的酯,可以看作是高级脂肪酸(如硬脂酸C17H35COOH、软脂酸C15H31COOH、亚油酸C17H31COOH等)与甘油[丙三醇C3H5(OH)3]经酯化反应生成的酯,其结构简式可表示为,其中R1、R2、R3可能相同,也可能不同,天然油脂属于混合物(填“纯净物”或“混合物”)。

2.油脂的分类与物理性质

(1)油和脂肪统称为油脂。油和脂肪的状态不同,油中的碳链含碳碳双键较多,主要是低沸点的植物油;脂中的碳链含碳碳单键较多,主要是高沸点的动物脂肪。

(2)油脂都难溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机容剂,密度比水小。天然油脂大多是混合物,没有固定的熔、沸点。

3.油脂的化学性质

(1)油脂的水解反应

①油脂在酸性条件下水解生成甘油(丙三醇)和高级脂肪酸,如硬脂酸甘油酯在酸性条件下发生水解的化学方程式:

+3C17H35COOH。

②油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油,如硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的化学方程式:

+3C17H35COONa。

(2)油脂的氢化反应

植物油分子中存在,能与氢气发生加成反应,将液态油脂转化为固态油脂。

4.用途

(1)为人体提供能量,调节人体生理活动。

(2)工业生产高级脂肪酸和甘油。

(3)制肥皂、油漆等。

【归纳总结】

关键提醒:(1)油脂属于酯类,是高级脂肪酸甘油酯,是混合物。

(2)高级脂肪酸的钠盐可用于制取肥皂,因此油脂在碱性条件下的水解反应,又称为皂化反应。

【活学活用】

4.下列关于油脂的叙述不正确的是( )

A.油脂属于酯类

B.油脂没有固定的熔、沸点

C.油脂是高级脂肪酸的甘油酯

D.油脂都不能使溴的四氯化碳溶液退色

答案:D

解析:油脂是高级脂肪酸的甘油酯,A、C项正确;油脂为混合物,没有固定的熔、沸点, B项正确;油酸甘油酯与溴加成可使溴的四氯化碳溶液退色,D项错误。

规律总结:油脂中含有碳碳双键,能使溴水和酸性KMnO4溶液退色,并且能与H2发生加成反应。

5.下列有关油脂的叙述中错误的是( )

A.植物油不能使KMnO4(H+)溶液退色

B.用热的烧碱溶液可区别植物油和矿物油

C.油脂可以在碱性条件下水解

D.从溴水中提取溴不可用植物油做为萃取剂

答案:A

解析:植物油中含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液退色,A项错误;植物油属于酯,在NaOH作用下可水解不分层,而矿物油属于烃类,不与NaOH溶液反应,B项正确;C项正确;植物油中不饱和键与Br2发生加成反应,D项正确。

方法规律:可用加含酚酞的NaOH溶液并加热的方法区别植物油和矿物油。

【学习小结】

1.酯和油脂的比较:由酸(有机酸或无机含氧酸)和醇脱水生成的化合物统称为酯,如甲酸乙酯、硝酸乙酯、硬脂酸甘油酯等均属于酯类,而油脂仅指高级脂肪酸与甘油(丙三醇)反应所生成的酯,因而油脂是酯中特殊的一类。要注意,“油脂”不能写为“油酯”。

2.油脂和矿物油的比较

物质

油脂

矿物油

脂肪

油

组成

多种高级脂肪酸的甘油酯

多种烃(石油及其分馏产品)

含饱和烃基多

含不饱和烃基多

性质

固态或半固态

液态

具有烃的性质,不能水解

能水解并部分兼有烯烃的性质

鉴别

加含酚酞的NaOH溶液,加热,红色变浅

加含酚酞的NaOH溶液,加热,无变化

第4课时 糖类

【学习目标】

1.知道糖类的组成、重要性质和主要应用。

2.认识葡萄糖的分子结构和特征反应。

3.能够设计实验确认淀粉水解的产物及水解的程度。

【学习重难点】

重点:认识葡萄糖的分子结构和特征反应。

难点:能够设计实验确认淀粉水解的产物及水解的程度。

【学习过程】

【新知导学】

一、糖类

1.糖类的组成和分类

(1)组成:糖类是由C、H、O三种元素组成的一类有机化合物,其组成大多可以用通式Cn(H2O)m表示,过去曾称其为碳水化合物。

(2)分类:糖类可以根据其能否水解以及水解产物的不同进行分类。

类别

单糖

低聚糖(以双糖为例)

多糖

代表物

葡萄糖、果糖

蔗糖、麦芽糖

淀粉、纤维素

分子式

C6H12O6

C12H22O11

(C6H10O5)n

水解特点

不能水解

1 mol双糖能水解成2 mol单糖

1 mol多糖能水解成 n mol 单糖

2.糖类的来源

糖类是绿色植物光合作用的产物:6CO2+6H2OC6H12O6(葡萄糖)+6O2。

【归纳总结】

糖类通式Cn(H2O)m中n、m可以相同也可以不同,通式只反映出大多数糖的组成,不能反映它们的结构特点。

(1)糖类分子中的H、O原子并不是结合成水的形式存在。

(2)多数糖类符合通式,但也有少数糖类不符合通式,如鼠李糖(C6H12O5)。

(3)有些物质虽然符合通式但不是糖类,如甲醛(HCHO)、乙酸(CH3COOH)、甲酸甲酯(HCOOCH3)等。

【活学活用】

1.下列说法正确的是( )

A.凡符合Cn(H2O)m通式的化合物一定属于糖类,不符合此通式的不属于糖类

B.凡能溶于水且具有甜味的化合物都属于糖类

C.淀粉和纤维素都可以用(C6H10O5)n表示分子组成,它们是同分异构体

D.纤维素、淀粉、蔗糖和油脂在一定条件下都可发生水解反应

答案:D

解析:符合Cn(H2O)m通式的化合物不一定是糖,如乙酸(C2H4O2)等符合通式Cn(H2O)m,不属于糖。并不是所有的糖都符合Cn(H2O)m通式,A项错误;糖类不一定有甜味,如纤维素属于糖类但没有甜味。有甜味的物质不一定都是糖类,例如糖精甜味是葡萄糖的几百倍,但它是人工合成的酰胺类物质,甘油、木糖醇虽然都有甜味,但它们属于多羟基醇而不属于糖类,B项错误;淀粉、纤维素的通式都可表示为(C6H10O5)n。但n值不同,不是同分异构体,C项错误。

易错警示:淀粉、纤维素通式中的n值不同,它们不属于同分异构体,而且是混合物。果糖和葡萄糖,蔗糖和麦芽糖互为同分异构体。

二、葡萄糖

1.分子组成和结构

分子式

结构简式

主要原子团

最简式

C6H12O6

CH2OH(CHOH)4CHO

—CHO、—OH

CH2O

2.物理性质

颜色

状态

水溶性

存在

无色

固体

易溶

葡萄和其他有甜味的水果中

3.主要化学性质

(1)在人体内缓慢氧化,提供人体活动所需能量,写出葡萄糖在人体内氧化的化学方程式:C6H12O6+6O2―→6CO2+6H2O。

(2)与新制Cu(OH)2悬浊液反应。完成下列实验:

实验现象:试管中有砖红色沉淀生成。

实验结论:葡萄糖具有还原性,能被弱氧化剂如新制Cu(OH)2悬浊液氧化,生成砖红色Cu2O沉淀。

应用:这一反应可用于尿糖的检测。

【归纳总结】

1.葡萄糖的分子结构与性质

2.常用新制的Cu(OH)2悬浊液检验葡萄糖的存在。

【活学活用】

2.对于葡萄糖的下列叙述中正确的是( )

A.1 mol葡萄糖与足量钠反应会生成3 mol H2

B.葡萄糖在一定条件下能水解

C.能与新制Cu(OH)2悬浊液反应

D.可使小苏打溶液冒出气泡

答案:C

解析:葡萄糖含有羟基,能与钠反应放出氢气,C6H12O6~5Na~H2↑,A项错误;葡萄糖是单糖,不能水解,B项错误;能与新制Cu(OH)2悬浊液反应,C项正确;无羧基,不与NaHCO3反应,D项错误。

3.某学生做葡萄糖的还原性实验,将4 mL 0.5 mol·L-1的CuSO4溶液和4 mL 0.5 mol·L-1的NaOH溶液混合后,滴入1.0 mL的10%的葡萄糖,加热煮沸,结果没有看到砖红色沉淀生成。这是因为( )

A.葡萄糖浓度太大 B.加热时间不够

C.CuSO4溶液的量不够 D.NaOH溶液的量不够

答案:D

解析:葡萄糖与新制Cu(OH)2反应时,NaOH必须过量,而本题中n(CuSO4)=n(NaOH)=2×10-3mol,NaOH的量不足,故看不到砖红色沉淀生成。

规律总结:葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液反应,在碱性环境和加热到沸腾时才能有砖红色沉淀生成。

三、淀粉和纤维素

1.淀粉、纤维素都是绿色植物光合作用的产物,请认真阅读教材相关内容,总结淀粉、纤维素的存在及生理功能。

物质

存在

生理功能

淀粉

绿色植物光合作用的产物,主要存在于植物的种子或块根里,其中谷类含淀粉较多

淀粉在人体内逐步水解为葡萄糖,葡萄糖被氧化,为人体提供所需能量

纤维素

植物细胞壁的基本成分,一切植物中均含有纤维素

不能被人体消化吸收,但食物中的纤维素在人体消化过程中能刺激肠道蠕动和分泌消化液,有助于食物的消化和排泄

2.淀粉、纤维素都属于多糖,二者都能水解,最终生成葡萄糖。

(1)淀粉为人体提供能量,具体变化过程可表示为食物中的淀粉(C6H10O5)n糊精[(C6H10O5)x(x

+nH2O (此为葡萄糖的工业制法), 2C2H5OH+2CO2↑(此为酒精的工业制法)。

3.检验淀粉水解及水解程度的实验步骤

实验现象及结论

情况

现象A

现象B

结论

①

溶液呈蓝色

未产生砖红色沉淀

未水解

②

溶液呈蓝色

出现砖红色沉淀

部分水解

③

溶液不呈蓝色

出现砖红色沉淀

完全水解

①淀粉在酸或酶的催化作用下逐步分解,最终生成葡萄糖。

②淀粉遇碘变为蓝色,可用于检验淀粉的存在。

【归纳总结】

1.淀粉和纤维素的性质及应用

2.淀粉水解程度及其产物的检验时应特别注意的问题

(1)检验淀粉时,必须直接取水解液加入碘水,不能取中和液,因为碘能与NaOH溶液反应。

(2)因反应是用硫酸作催化剂,而与新制Cu(OH)2悬浊液反应的溶液必须呈碱性,所以应先中和再检验。

【活学活用】

4.下列有关概念的描述正确的是( )

A.纤维素被人体消化吸收后提供营养物质

B.能发生水解反应的物质不一定是糖类,但糖类一定能发生水解反应

C.没有成熟的苹果汁遇碘显蓝色,成熟的苹果汁能还原新制氢氧化铜悬浊液

D.1 mol 双糖完全水解一定能够生成2 mol葡萄糖

答案:C

解析:纤维素虽属于糖类,但不能被消化吸收直接成为人体的营养物质,A项错误;单糖不水解,B项错误;蔗糖水解产物是等物质的量的葡萄糖和果糖,D项错误;没有成熟的苹果汁中有光合作用的产物淀粉,遇碘单质显蓝色,而成熟的苹果汁中有葡萄糖,成熟的苹果汁能还原新制Cu(OH)2悬浊液。

易错警示:纤维素在人体内不水解,不是所有的糖类都能发生水解反应,单糖不水解。

5.将淀粉水解并用新制Cu(OH)2碱性悬浊液检验水解产物的实验中,要进行的主要操作有:①加热;②滴入稀硫酸;③加入新制的Cu(OH)2悬浊液;④加入NaOH溶液中和。以上各步操作的先后顺序排列正确的是( )

A.①②③④① B.②①④③①

C.②①④③ D.④③①②①

答案:B

解析:解答本题时必须明确各步操作的目的和各步反应的条件。加热是淀粉在酸催化作用下发生水解反应的条件,也是其水解产物与新制Cu(OH)2悬浊液发生反应的条件;滴入稀硫酸用来催化淀粉水解;加入NaOH溶液是为了中和稀H2SO4,使葡萄糖与Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀。验证淀粉水解产物过程可以表示为淀粉溶液酸化液水解液中和溶液Cu2O,故正确的排序为②①④③①。

易错警示:检验淀粉水解液中是否会有葡萄糖时,先加入NaOH溶液中和硫酸,再加入新制Cu(OH)2悬浊液。

【学习小结】

第5课时 蛋白质和氨基酸

【学习目标】

1.知道蛋白质的存在、组成、主要性质和应用。

2.知道蛋白质水解最终产物是氨基酸,熟知常见的氨基酸及其结构特点。

【学习重难点】

重点:知道蛋白质的存在、组成、主要性质和应用。

难点:知道蛋白质水解最终产物是氨基酸,熟知常见的氨基酸及其结构特点。

【学习过程】

【新知导学】

一、蛋白质的性质

1.蛋白质的盐析

(1)按表中实验操作完成实验,并填写下表:

实验操作

实验现象

实验结论

向(NH4)2SO4饱和溶液中加入鸡蛋清溶液后,有沉淀析出,加入到蒸馏水中时,沉淀溶解

(NH4)2SO4饱和溶液能降低鸡蛋清在水中的溶解度,但不改变鸡蛋清的性质

(2)由实验可知:①概念:浓的无机盐溶液使蛋白质的溶解度降低而使其从溶液中析出的过程叫盐析。

②条件:浓的轻金属盐溶液或铵盐溶液会使蛋白质溶解度降低而析出。少量的无机盐能促进蛋白质的溶解。

③特点:盐析是可逆过程,继续加水时能使沉淀溶解,不影响蛋白质的生理活性。故可利用这一性质来分离、提纯蛋白质。

2.蛋白质的变性

(1)按表中实验操作完成实验,并填写下表:

实验操作

实验现象

加热后,鸡蛋清沉淀,再加入到蒸馏水中,沉淀不溶解

加入CuSO4溶液后,鸡蛋清沉淀,再加入到蒸馏水中,沉淀不溶解

加入乙醇的水溶液后,鸡蛋清沉淀,再加入到蒸馏水中,沉淀不溶解

实验结论

加热、CuSO4溶液、乙醇都能使蛋白质的性质发生改变

(2)蛋白质的变性是在紫外线照射、加热或加入酸、碱、重金属盐、有机物(乙醇、苯酚、甲醛等)的情况下,蛋白质发生性质上的改变而聚沉的过程。

(3)蛋白质的变性是不可逆的化学变化过程,蛋白质失去生理活性不能再恢复成为原来的蛋白质,可以利用这一性质进行杀菌消毒。

3.蛋白质的特征反应

(1)显色反应:在盛有鸡蛋清溶液的试管中,滴加浓硝酸,观察到的现象是鸡蛋清溶液变黄色,其原因是分子中含有苯环的蛋白质能与浓硝酸发生显色反应,利用此性质可以鉴别某些蛋白质。

(2)蘸取少量鸡蛋清或取一根头发,放在酒精灯上灼烧,有特殊的气味,用此性质可鉴别毛料纤维和合成纤维。

【归纳总结】

蛋白质的盐析与变性比较

盐析

变性

概念

蛋白质在某些盐的浓溶液中因溶解度降低而析出

蛋白质在加热、酸、碱等条件下性质发生改变而凝结起来

特征

可逆

不可逆

实质

溶解度降低,物理变化

性质上改变,化学变化

条件

碱金属、镁、铝等轻金属盐和铵盐的浓溶液

加热、强酸、强碱、强氧化剂、紫外线、重金属盐、苯酚、甲醛、乙醇等

用途

分离和提纯蛋白质

杀菌、消毒

【活学活用】

1.下列各物质能使蛋白质变性的是( )

①硫酸钾 ②甲醛 ③氯酸钾 ④硝酸汞 ⑤氯化铵 ⑥氢氧化钠

A.②④⑥ B.①③⑤

C.①②③ D.④⑤⑥

答案:A

解析:加热、强酸、强碱、强氧化剂、紫外线、重金属盐、苯酚、甲醛、乙醇等能使蛋白质变性。②④⑥能使蛋白质变性。

易错警示:1.重金属盐不论是浓溶液还是稀溶液都会使蛋白质变性。

2.要分清轻金属无机盐溶液是浓溶液还是稀溶液,浓溶液使蛋白质析出,稀溶液促进其溶解。

2.下面关于蛋白质的叙述不正确的是( )

A.可以通过灼烧时的特殊气味来鉴别蛋白质

B.部分蛋白质遇浓硝酸变黄

C.蛋白质在酶的作用下水解的最终产物是葡萄糖

D.若误食重金属盐,可服用大量鲜牛奶或豆浆进行解救

答案:C

解析:蛋白质灼烧时有特殊的气味,蛋白质遇浓硝酸变黄为蛋白质的显色反应,蛋白质遇重金属盐会发生变性,服用鲜牛奶或豆浆可以缓解重金属盐对人体的伤害,故A、B、D三项均正确;蛋白质水解的最终产物是氨基酸。

规律总结:能水解的有机物:(1)酯类:乙酸乙酯等;(2)某些糖类物质:蔗糖、淀粉、纤维素;(3)油脂:植物油、动物脂肪;(4)蛋白质、多肽。

二、蛋白质的水解产物——氨基酸

1.人体从食物中摄取的蛋白质在蛋白酶的催化作用下水解生成各种氨基酸。这些氨基酸被人体吸收后,在一定条件下又重新结合成人体所需要的各种蛋白质。

2.几种重要的氨基酸的结构简式分别为

甘氨酸(氨基乙酸):,

丙氨酸(α?氨基丙酸):,

谷氨酸(α?氨基戊二酸):

。

观察分析上述氨基酸的分子结构,回答下列问题:

(1)α?氨基酸分子中,氨基连在离羧基最近的碳原子上。

(2)氨基酸分子中含有羧基(—COOH)和氨基(—NH2)两种官能团。

3.氨基乙酸分子中羧基与氨基可以发生类似于酯化反应的脱水反应,生成二肽,写出其化学方程式。

答案:

【归纳总结】

1.氨基酸既能与碱反应,又能与酸反应,具有两性。

2.在一定条件下,氨基酸之间能发生反应,合成更复杂的化合物(多肽),构成蛋白质。

【活学活用】

3.关于的酸碱性,下列说法正确的是( )

A.既有酸性,也有碱性

B.只有酸性

C.只有碱性

D.既没有酸性也没有碱性

答案:A

解析:氨基酸结构中含有羧基和氨基,所以既有酸性,又有碱性。

规律总结:含碳、氢、氧三种元素的化合物中,铵盐和氨基酸都能与强酸和强碱反应。

4.下图是只含有C、H、O、N四种元素的有机物的简易球棍模型,完成下列问题:

(1)该物质的结构简式为________________。

(2)已知—NH2与NH3类似,能与盐酸反应,请写出该物质与盐酸反应的化学方程式:________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(3)该物质能与NaOH溶液反应,请写出反应的化学方程式:________________________。

答案:(1)

(2)CH3CH(NH2)COOH+HCl―→CH3CH(COOH)NH3Cl

(3)CH3CH(NH2)COOH+NaOH―→CH3CH(NH2)COONa+H2O

解析:

规律总结:氨基酸与酸或碱反应均生成盐,氨基酸为两性化合物。

【学习小结】