第5课 大自然的语言 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 大自然的语言 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 69.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-25 09:56:02 | ||

图片预览

文档简介

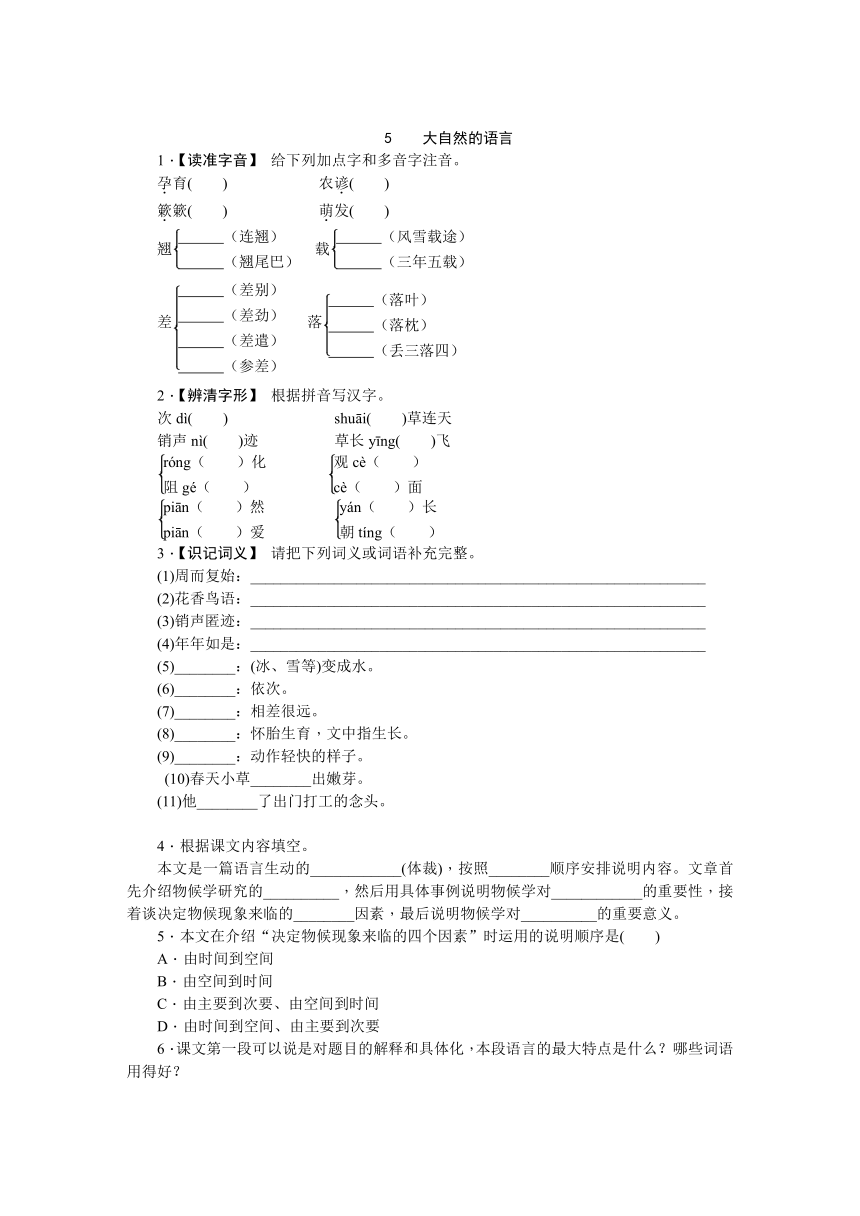

5

大自然的语言

1.【读准字音】

给下列加点字和多音字注音。

孕育(

) 农谚(

)

簌簌(

)

萌发(

)

翘

载

差

落

2.【辨清字形】

根据拼音写汉字。

次dì( )

shuāi( )草连天

销声nì( )迹

草长yīng( )飞

3.【识记词义】

请把下列词义或词语补充完整。

(1)周而复始:____________________________________________________________

(2)花香鸟语:____________________________________________________________

(3)销声匿迹:____________________________________________________________

(4)年年如是:____________________________________________________________

(5)________:(冰、雪等)变成水。

(6)________:依次。

(7)________:相差很远。

(8)________:怀胎生育,文中指生长。

(9)________:动作轻快的样子。

(10)春天小草________出嫩芽。

(11)他________了出门打工的念头。

4.根据课文内容填空。

本文是一篇语言生动的____________(体裁),按照________顺序安排说明内容。文章首先介绍物候学研究的__________,然后用具体事例说明物候学对____________的重要性,接着谈决定物候现象来临的________因素,最后说明物候学对__________的重要意义。

5.本文在介绍“决定物候现象来临的四个因素”时运用的说明顺序是( )

A.由时间到空间

B.由空间到时间

C.由主要到次要、由空间到时间

D.由时间到空间、由主要到次要

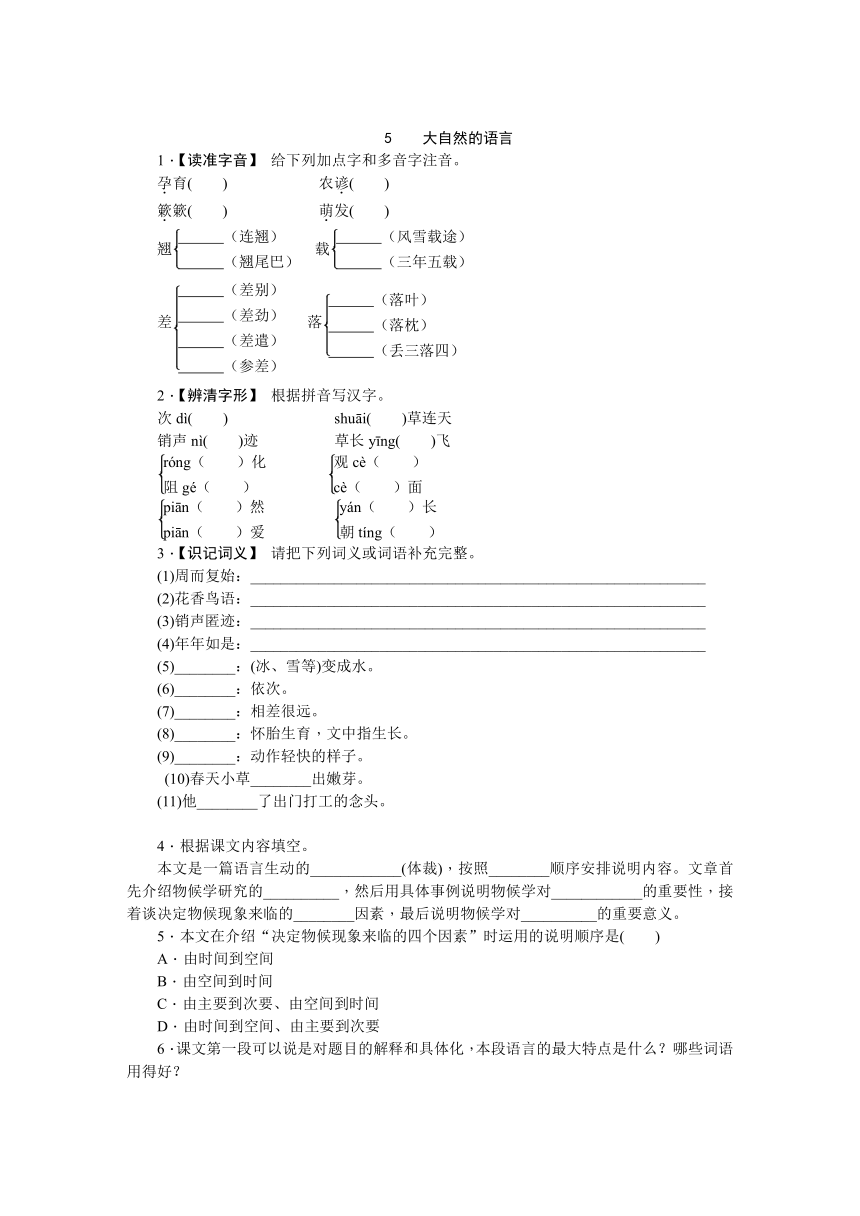

6.课文第一段可以说是对题目的解释和具体化,本段语言的最大特点是什么?哪些词语用得好?

7.决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调整?这样安排有什么好处?

8.课文为什么以“大自然的语言”为题?请说说你的看法。

阅读下面的选文,回答问题。

物候现象的来临决定于哪些因素呢?

首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

9.白居易《大林寺桃花》中有“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的诗句。结合选文内容思考,为什么会出现这样的自然现象。

10.选文是运用什么说明顺序来进行说明的?

11.选文在多数情况下只举一个例子,但在说明经度的差异对物候的影响时却举了两个例子,这是为什么?

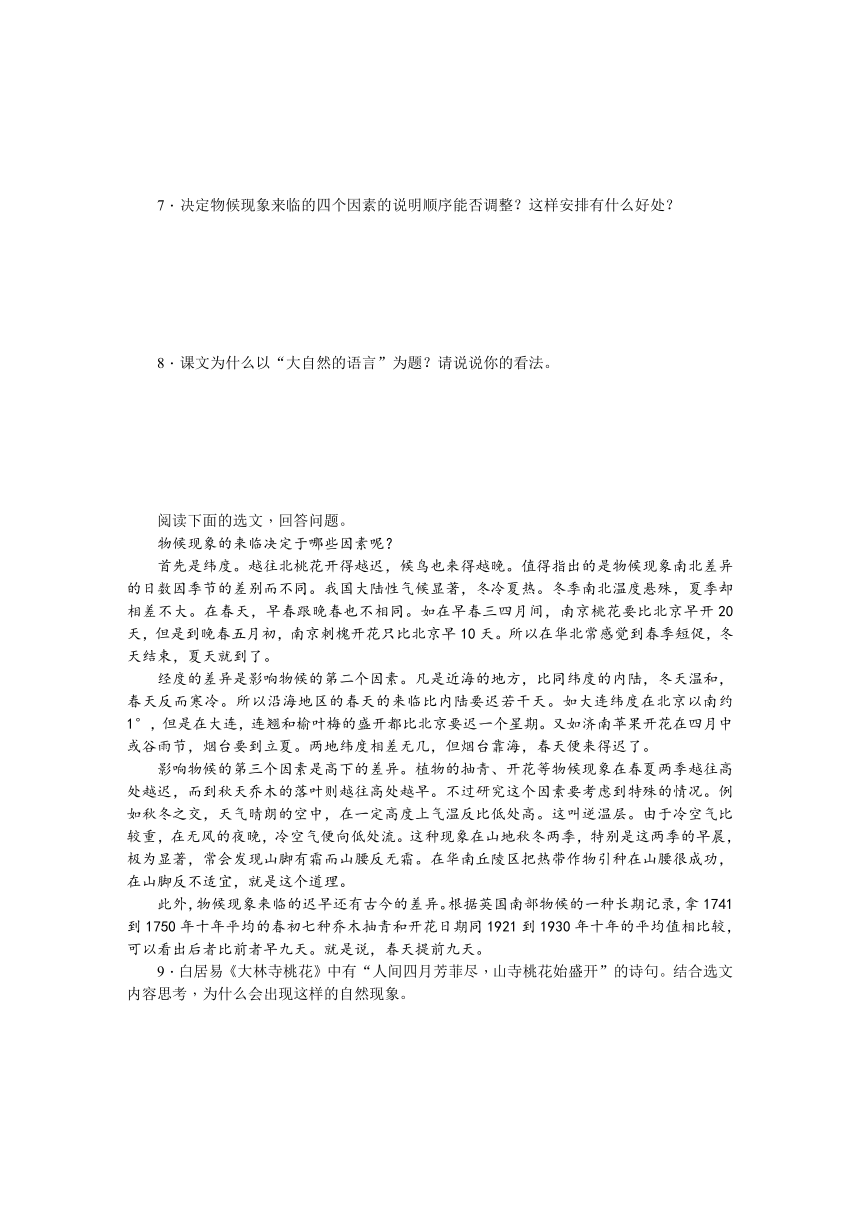

课时作业

5 大自然的语言

1.下列词语中加点字的读音有误的一项是( )

A.孕育(yùn) 连翘(qiáo)

萌发(méng)

销声匿迹(nì)

B.繁衍(yǎn)

差异

(chā)

两栖(qī)

风雪载途(zài)

C.遗骸(hái)

追溯(shuò)

翩然(piān)

五彩斑斓(lán)

D.褶皱(zhě)

归咎(jiù)

纬度(wěi)

天衣无缝(fèng)

2.、[2016·新疆]下列各句中加点的成语使用不恰当的一项是( )

A.中国足球的发展壮大不是一蹴而就的,这需要各方的共同努力。

B.《奔跑吧兄弟》这个栏目办得惟妙惟肖,赢得了观众的一致好评。

C.优秀的文学作品能够丰富人的精神世界,它对人的影响是潜移默化的。

D.邓稼先作为一个国内外崭露头角的优秀物理学家,在公开场合便销声匿迹了。

3.指出下列句子运用的说明方法。

(1)凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。( )

(2)杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地。( )

(3)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。( )

(4)如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。( )

4.下列句子顺序排列正确的一项是( )

①据推算,我国种大豆的历史至少有四五千年了。

②我国是大豆的起源地。

③古代把大豆叫作“菽”,秦汉以后逐渐用“豆”字代替“菽”字。

④在许多新石器时代遗址中,都发现大豆的残留印痕。

⑤许多古书中也有关于大豆的记载。

⑥也是世界上栽培大豆历史最悠久的国家。

A.②⑥④⑤③① B.①③⑤④②⑥

C.②⑥⑤③④①

D.①⑤③④②⑥

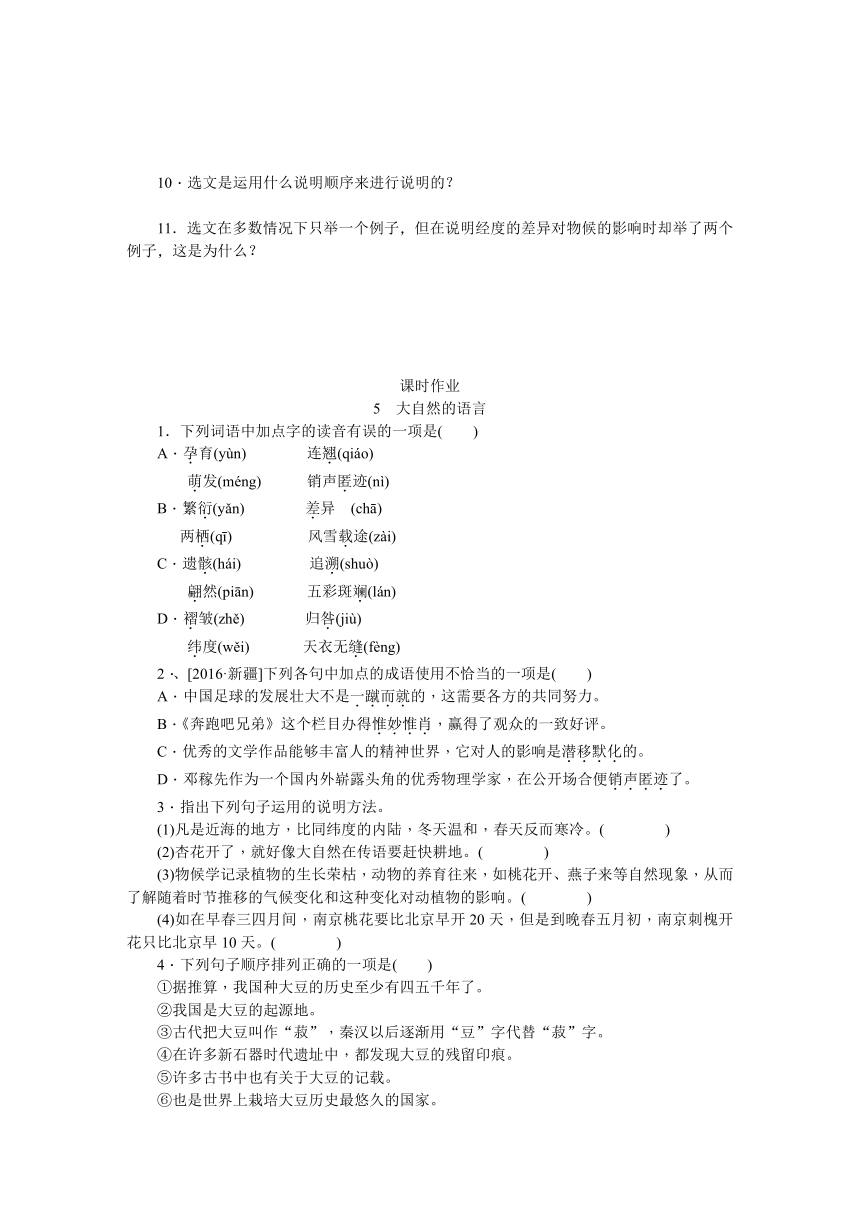

5.为了更好地了解气象物候知识,学校开展了一系列综合实践活动。作为活动的参与者之一,你也一定乐在其中。

(1)[活动一:创意设计]请你为这次活动拟一个有创意的名称:____________________。

(2)[活动二:搜集资料]

某同学搜集到了唐代诗人李白的《塞下曲六首(其一)》一诗,并摘录了其中四句:“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。”联系从《大自然的语言》中学到的物候学知识,分析“五月天山雪,无花只有寒”的原因。

(3)[活动三:专题探究]

在这次活动过程中,李明发现,古诗文中有许多关于“雁”和“燕”的诗句,并且摘录了下来。请你帮李明解读出“雁”和“燕”在古诗文中各自的文化内涵。

①塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。——范仲淹《渔家傲·秋思》

②淮南秋雨夜,高斋闻雁来。——韦应物《闻雁》

③几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。——白居易《钱塘湖春行》

④无可奈何花落去,似曾相识燕归来。——晏殊《浣溪沙》

雁:________________________________________________________________________

燕:________________________________________________________________________

阅读下文,回答问题。

小 满

①小满节气,在每年5月20日至22日之间,二十四节气中的第八个节气,也是夏季的第二个节气。今年小满交节时刻为5月20日22时36分。

②寒来暑往是气候,鸟语花香是物候。小满是一个表征物候的节气。其关注点不在气,而在物。古书称“四月中,小满者,物致于此小得盈满”。这时,北方冬小麦等夏熟作物籽粒开始饱满,但还没有完全成熟,所以叫“小满”。小满是最“接地气”的节气。

③农谚有“小满小满,麦粒渐满”的说法。此时,小麦度过一冬的休眠期后,经过返青拔节,抽穗开花,亟须熏风暖熟,虽然仍是一片青绿,但有着一股蓄势待发的劲头。麦穗已经抽齐,麦粒鼓着腮帮一般,泛出一层透明的绿色。等到这晶莹的嫩绿变为黄绿,麦子也即将成熟了。农谚又云“小满未满,还有危险”。小麦成长的最后阶段灌浆期十分关键,籽粒才刚刚盈实,若碰到灾难天气或病虫害,麦粒未经过充分的乳熟期,小麦的品质便会大大减弱。

④在南方地区,小满还有“小满小满,江河渐满”的说法,反映了这时南方降雨增多的气候特点。确实,从小满开始,全国各地渐次进入夏季,雨量越来越大,江河的水位也逐渐上涨。

⑤此时,南方的早稻早已抽穗,农人除了给早稻增肥,还要忙着栽插中稻。“秧奔小满谷奔秋”,小满正是适宜水稻栽插的季节。农人们将培育好的秧苗按间隔,齐整地栽插在地里。若是高度机械化的地区,就采取机器种植了。但最重要的,是“水”。若小满雨水不丰,稻田田坎干裂,就无法栽插水稻;若雨水过丰,栽插好的稻苗便经不住大雨的袭击,秧苗轻则东倒西歪,重则被雨滴打伤。南方的小满节气,充满了对水的期许。

⑥小满,是麦子的秋,是水稻的夏。

⑦按中国传统科学理论,四月小满即是一年中阳气最旺的时节,也是最潮湿闷热的时节。这时万物生长最为繁茂,人体的新陈代谢也最旺盛。正因为如此,人体在小满时消耗的营养物质最多,所以需要及时补充,才能使身体、五脏六腑不至于有所伤耗。这时,可以多吃一些清热、暖胃、温补的食品。因为空气潮湿,小满节气也是呼吸系统疾病、皮肤病的高发期,人们要预防湿邪入侵,多吃一些有化湿通淤作用的食物,如赤小豆、薏苡仁、绿豆、冬瓜等,忌食辛辣甘肥、生湿助湿的食物。

6.本文围绕“小满”这一节气,说明了哪些方面的内容?请简要概括。

7.文章多处引用农谚进行说明,请概括说说这样写的作用。

8.本文运用了哪种说明顺序?

9.科学性是说明文的生命。请结合下面语句中的加点词语作简要分析。

从小满开始,全国各地渐次进入夏季,雨量越来越大,江河的水位也逐渐上涨。

10.二十四节气是我国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,凝聚着劳动人民的智慧。请从你知道的节气中任选—个加以介绍。

详解

1.yùn yàn sù méng qiáo qiào zài zǎi

chā chà chāi cī luò lào là

2.第 衰 匿 莺 融 隔 测 侧 翩 偏 延 廷

3.(1)一次又一次地循环。

(2)花儿飘香,鸟儿叫,多形容春天魅人的景象。

(3)原意是不公开讲话、不公开露面。文中指昆虫无声无息、无影无踪。

(4)每年都是这样。

(5)融化 (6)次第 (7)悬殊 (8)孕育

(9)翩然 (10)萌发 (11)萌生

4.说明文 逻辑 对象 农业生产 四个 农业生产

5.C

6.[解析]

分析语言特点要关注语段中词语和修辞手法的运用。课文第一段运用了拟人手法,语言生动形象。

[答案]

本段具体描写了“大自然的语言”——丰富多彩的物候现象,语言生动、优美、形象,为我们展示了一幅美妙的四季图。写大地回春,“渐渐从沉睡中苏醒过来”,用了拟人的修辞手法;写燕子归来,用“翩然”形容,给人以轻快敏捷的感受;写秋天植物叶枯落地,用“簌簌”一词;写昆虫用“活跃”和“销声匿迹”进行对比,令人仿佛置身于肃杀的秋天之中。这些贴切生动的词语或状其具体情态,或概括其总体特征,给人以生动形象的感受,恰当贴切地解释了“大自然的语言”。

7.[解析]

判断说明文中的语段能否调换顺序,可以从以下角度入手:①说明顺序;②是否与前后文照应。

[答案]

不能调整。这四个因素是按照影响程度由大到小依次排列的,纬度影响最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异最次。另外,纬度和经度因素是在地球上的位置的不同,第三个因素是同一个地点的高下差异,这三者都是空间因素,最后一个则是时间因素,从空间到时间又是一种说明顺序。对四个因素的解说由一个设问句引出,接下来用“首先”“第二”“第三”“此外”四个连接词,使这一部分层次井然,条理清晰,易于读者接受。

8.[解析]

“大自然的语言”这一标题运用了拟人的修辞手法。分析其作用,可从激发读者的阅读兴趣、揭示中心内容等角度入手。

[答案]

课文以“大自然的语言”为题,作者是经过一番认真构思的。首先,在课文第二段中有“传语”“暗示”“唱歌”等词语,将大自然人格化,生动含蓄地揭示了物候现象对于农业生产的重要作用。其次,“大自然的语言”概括了丰富多彩的物候现象。说明抽象深奥的物候学知识,从生动丰富的自然现象说起,容易使读者对其产生兴趣,也符合人们由表及里地认识事物的过程。

9.因为高下的差异会影响到物候的变化。

10.[解析]

本题考查学生辨析说明顺序的能力。解答此类题目,要先了解常见的说明顺序有哪些,然后根据说明顺序的特点及说明对象来判断。

[答案]

逻辑顺序。

11.举例多少应按需要而定。近海地区的气温,一般人笼统地以为比内地暖和,事实上近海地区春天比内陆反而寒冷,这是读者比较陌生的现象,如果只举一个例子,读者会以为有偶然性,举两个例子,更具说服力,读者就确信无疑了。

【作业】

1.[解析]

C “溯”应读“sù”。

2.[解析]

B 本题考查学生理解运用成语的能力。“惟妙惟肖”形容描写或模仿得非常好,非常逼真。不能用于形容某个电视栏目。

3.(1)作比较

(2)打比方

(3)举例子

(4)举例子、列数字、作比较

4.[解析]

A 本题考查学生排序的能力。仔细阅读所给句子,找出能作为中心句的放在首位,然后按照逻辑关系排列。本题为选择题,解题时可以使用排除法。根据选项,只要判断第①句和第②句哪个在首位,就可以排除两项。阅读所给句子,可以很明显确定第②句应放在段首,这样就排除了B项和D项。再分析A项和C项,第④句与第⑥句衔接紧密,这样就确定了正确的答案为A项。

5.(1)示例一:气象物候,你我齐学 示例二:气象物候流行风

(2)从物候方面来讲,这是由于高下的差异。天山海拔高,气温自然偏低。

(3)雁:秋天来临,北雁南飞。“雁”传递着秋天来临的讯息,寄托了人们对故乡的思念之情。燕:春暖大地,燕子回巢。“燕”是春的使者,常用来表达人们“惜春伤时”的情感。

6.[解析]

本题考查学生概括文章内容的能力。解答时可以抓住每段的中心句进行概括。

[答案]

①小满的时间;②小满的含义;③小满时农作物的生长特点;④小满时的气候特点;

⑤人们饮食的注意事项。

7.[解析]

本题考查学生分析理解说明方法及其作用的能力。常见的说明方法有:举例子、分类别、下定义、摹状貌、作诠释、打比方、列数字、列图表、引用等。解答此类题型,首先要了解说明文常用的说明方法及其特征,然后结合文段内容来分析说明方法,最后根据文章的内容所体现出来的说明对象的特征来分析作用即可。

[答案]

文章多处引用农谚说明了小满节气的含义和农作物生长的特点,生动形象,有说服力。

8.[解析]

本题考查学生辨析说明顺序的能力。说明文常用的说明顺序有时间顺序、空间顺序和逻辑顺序。本文属于事理说明文,事理说明文通常使用逻辑顺序。

[答案]

逻辑顺序。

9.[解析]

本题考查学生赏析说明文语言的能力。解答时要抓住说明文语言准确性这一特点来分析。

[答案]

“渐次”是“逐渐”的意思,从小满开始,全国各地逐渐进入夏季,体现了说明文语言的准确性。

10.示例一:清明节又叫踏青节,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的第108天,是中国传统节日之一,也是最重要的祭祀节日之一,是祭祖和扫墓的日子。中国汉族传统的清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。清明节原是指春分后十五天,1935年中华民国政府定4月5日为国定假日清明节,也叫民族扫墓节。2006年5月20日,经国务院批准,将清明节列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

示例二:芒种是二十四节气中的第9个节气,更是干支历午月的起始;时间点在公历每年6月6日前后,太阳到达黄经75°时。“芒种”字面的意思是“有芒的麦子快收,有芒的稻子可种”。中国古代将芒种分为三候:“一候螳螂生;二候鹏始鸣;三候反舌无声。”此时中国长江中下游地区将进入多雨的黄梅时节。

大自然的语言

1.【读准字音】

给下列加点字和多音字注音。

孕育(

) 农谚(

)

簌簌(

)

萌发(

)

翘

载

差

落

2.【辨清字形】

根据拼音写汉字。

次dì( )

shuāi( )草连天

销声nì( )迹

草长yīng( )飞

3.【识记词义】

请把下列词义或词语补充完整。

(1)周而复始:____________________________________________________________

(2)花香鸟语:____________________________________________________________

(3)销声匿迹:____________________________________________________________

(4)年年如是:____________________________________________________________

(5)________:(冰、雪等)变成水。

(6)________:依次。

(7)________:相差很远。

(8)________:怀胎生育,文中指生长。

(9)________:动作轻快的样子。

(10)春天小草________出嫩芽。

(11)他________了出门打工的念头。

4.根据课文内容填空。

本文是一篇语言生动的____________(体裁),按照________顺序安排说明内容。文章首先介绍物候学研究的__________,然后用具体事例说明物候学对____________的重要性,接着谈决定物候现象来临的________因素,最后说明物候学对__________的重要意义。

5.本文在介绍“决定物候现象来临的四个因素”时运用的说明顺序是( )

A.由时间到空间

B.由空间到时间

C.由主要到次要、由空间到时间

D.由时间到空间、由主要到次要

6.课文第一段可以说是对题目的解释和具体化,本段语言的最大特点是什么?哪些词语用得好?

7.决定物候现象来临的四个因素的说明顺序能否调整?这样安排有什么好处?

8.课文为什么以“大自然的语言”为题?请说说你的看法。

阅读下面的选文,回答问题。

物候现象的来临决定于哪些因素呢?

首先是纬度。越往北桃花开得越迟,候鸟也来得越晚。值得指出的是物候现象南北差异的日数因季节的差别而不同。我国大陆性气候显著,冬冷夏热。冬季南北温度悬殊,夏季却相差不大。在春天,早春跟晚春也不相同。如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。所以在华北常感觉到春季短促,冬天结束,夏天就到了。

经度的差异是影响物候的第二个因素。凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

影响物候的第三个因素是高下的差异。植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早。不过研究这个因素要考虑到特殊的情况。例如秋冬之交,天气晴朗的空中,在一定高度上气温反比低处高。这叫逆温层。由于冷空气比较重,在无风的夜晚,冷空气便向低处流。这种现象在山地秋冬两季,特别是这两季的早晨,极为显著,常会发现山脚有霜而山腰反无霜。在华南丘陵区把热带作物引种在山腰很成功,在山脚反不适宜,就是这个道理。

此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

9.白居易《大林寺桃花》中有“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的诗句。结合选文内容思考,为什么会出现这样的自然现象。

10.选文是运用什么说明顺序来进行说明的?

11.选文在多数情况下只举一个例子,但在说明经度的差异对物候的影响时却举了两个例子,这是为什么?

课时作业

5 大自然的语言

1.下列词语中加点字的读音有误的一项是( )

A.孕育(yùn) 连翘(qiáo)

萌发(méng)

销声匿迹(nì)

B.繁衍(yǎn)

差异

(chā)

两栖(qī)

风雪载途(zài)

C.遗骸(hái)

追溯(shuò)

翩然(piān)

五彩斑斓(lán)

D.褶皱(zhě)

归咎(jiù)

纬度(wěi)

天衣无缝(fèng)

2.、[2016·新疆]下列各句中加点的成语使用不恰当的一项是( )

A.中国足球的发展壮大不是一蹴而就的,这需要各方的共同努力。

B.《奔跑吧兄弟》这个栏目办得惟妙惟肖,赢得了观众的一致好评。

C.优秀的文学作品能够丰富人的精神世界,它对人的影响是潜移默化的。

D.邓稼先作为一个国内外崭露头角的优秀物理学家,在公开场合便销声匿迹了。

3.指出下列句子运用的说明方法。

(1)凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。( )

(2)杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地。( )

(3)物候学记录植物的生长荣枯,动物的养育往来,如桃花开、燕子来等自然现象,从而了解随着时节推移的气候变化和这种变化对动植物的影响。( )

(4)如在早春三四月间,南京桃花要比北京早开20天,但是到晚春五月初,南京刺槐开花只比北京早10天。( )

4.下列句子顺序排列正确的一项是( )

①据推算,我国种大豆的历史至少有四五千年了。

②我国是大豆的起源地。

③古代把大豆叫作“菽”,秦汉以后逐渐用“豆”字代替“菽”字。

④在许多新石器时代遗址中,都发现大豆的残留印痕。

⑤许多古书中也有关于大豆的记载。

⑥也是世界上栽培大豆历史最悠久的国家。

A.②⑥④⑤③① B.①③⑤④②⑥

C.②⑥⑤③④①

D.①⑤③④②⑥

5.为了更好地了解气象物候知识,学校开展了一系列综合实践活动。作为活动的参与者之一,你也一定乐在其中。

(1)[活动一:创意设计]请你为这次活动拟一个有创意的名称:____________________。

(2)[活动二:搜集资料]

某同学搜集到了唐代诗人李白的《塞下曲六首(其一)》一诗,并摘录了其中四句:“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。”联系从《大自然的语言》中学到的物候学知识,分析“五月天山雪,无花只有寒”的原因。

(3)[活动三:专题探究]

在这次活动过程中,李明发现,古诗文中有许多关于“雁”和“燕”的诗句,并且摘录了下来。请你帮李明解读出“雁”和“燕”在古诗文中各自的文化内涵。

①塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。——范仲淹《渔家傲·秋思》

②淮南秋雨夜,高斋闻雁来。——韦应物《闻雁》

③几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。——白居易《钱塘湖春行》

④无可奈何花落去,似曾相识燕归来。——晏殊《浣溪沙》

雁:________________________________________________________________________

燕:________________________________________________________________________

阅读下文,回答问题。

小 满

①小满节气,在每年5月20日至22日之间,二十四节气中的第八个节气,也是夏季的第二个节气。今年小满交节时刻为5月20日22时36分。

②寒来暑往是气候,鸟语花香是物候。小满是一个表征物候的节气。其关注点不在气,而在物。古书称“四月中,小满者,物致于此小得盈满”。这时,北方冬小麦等夏熟作物籽粒开始饱满,但还没有完全成熟,所以叫“小满”。小满是最“接地气”的节气。

③农谚有“小满小满,麦粒渐满”的说法。此时,小麦度过一冬的休眠期后,经过返青拔节,抽穗开花,亟须熏风暖熟,虽然仍是一片青绿,但有着一股蓄势待发的劲头。麦穗已经抽齐,麦粒鼓着腮帮一般,泛出一层透明的绿色。等到这晶莹的嫩绿变为黄绿,麦子也即将成熟了。农谚又云“小满未满,还有危险”。小麦成长的最后阶段灌浆期十分关键,籽粒才刚刚盈实,若碰到灾难天气或病虫害,麦粒未经过充分的乳熟期,小麦的品质便会大大减弱。

④在南方地区,小满还有“小满小满,江河渐满”的说法,反映了这时南方降雨增多的气候特点。确实,从小满开始,全国各地渐次进入夏季,雨量越来越大,江河的水位也逐渐上涨。

⑤此时,南方的早稻早已抽穗,农人除了给早稻增肥,还要忙着栽插中稻。“秧奔小满谷奔秋”,小满正是适宜水稻栽插的季节。农人们将培育好的秧苗按间隔,齐整地栽插在地里。若是高度机械化的地区,就采取机器种植了。但最重要的,是“水”。若小满雨水不丰,稻田田坎干裂,就无法栽插水稻;若雨水过丰,栽插好的稻苗便经不住大雨的袭击,秧苗轻则东倒西歪,重则被雨滴打伤。南方的小满节气,充满了对水的期许。

⑥小满,是麦子的秋,是水稻的夏。

⑦按中国传统科学理论,四月小满即是一年中阳气最旺的时节,也是最潮湿闷热的时节。这时万物生长最为繁茂,人体的新陈代谢也最旺盛。正因为如此,人体在小满时消耗的营养物质最多,所以需要及时补充,才能使身体、五脏六腑不至于有所伤耗。这时,可以多吃一些清热、暖胃、温补的食品。因为空气潮湿,小满节气也是呼吸系统疾病、皮肤病的高发期,人们要预防湿邪入侵,多吃一些有化湿通淤作用的食物,如赤小豆、薏苡仁、绿豆、冬瓜等,忌食辛辣甘肥、生湿助湿的食物。

6.本文围绕“小满”这一节气,说明了哪些方面的内容?请简要概括。

7.文章多处引用农谚进行说明,请概括说说这样写的作用。

8.本文运用了哪种说明顺序?

9.科学性是说明文的生命。请结合下面语句中的加点词语作简要分析。

从小满开始,全国各地渐次进入夏季,雨量越来越大,江河的水位也逐渐上涨。

10.二十四节气是我国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,凝聚着劳动人民的智慧。请从你知道的节气中任选—个加以介绍。

详解

1.yùn yàn sù méng qiáo qiào zài zǎi

chā chà chāi cī luò lào là

2.第 衰 匿 莺 融 隔 测 侧 翩 偏 延 廷

3.(1)一次又一次地循环。

(2)花儿飘香,鸟儿叫,多形容春天魅人的景象。

(3)原意是不公开讲话、不公开露面。文中指昆虫无声无息、无影无踪。

(4)每年都是这样。

(5)融化 (6)次第 (7)悬殊 (8)孕育

(9)翩然 (10)萌发 (11)萌生

4.说明文 逻辑 对象 农业生产 四个 农业生产

5.C

6.[解析]

分析语言特点要关注语段中词语和修辞手法的运用。课文第一段运用了拟人手法,语言生动形象。

[答案]

本段具体描写了“大自然的语言”——丰富多彩的物候现象,语言生动、优美、形象,为我们展示了一幅美妙的四季图。写大地回春,“渐渐从沉睡中苏醒过来”,用了拟人的修辞手法;写燕子归来,用“翩然”形容,给人以轻快敏捷的感受;写秋天植物叶枯落地,用“簌簌”一词;写昆虫用“活跃”和“销声匿迹”进行对比,令人仿佛置身于肃杀的秋天之中。这些贴切生动的词语或状其具体情态,或概括其总体特征,给人以生动形象的感受,恰当贴切地解释了“大自然的语言”。

7.[解析]

判断说明文中的语段能否调换顺序,可以从以下角度入手:①说明顺序;②是否与前后文照应。

[答案]

不能调整。这四个因素是按照影响程度由大到小依次排列的,纬度影响最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异最次。另外,纬度和经度因素是在地球上的位置的不同,第三个因素是同一个地点的高下差异,这三者都是空间因素,最后一个则是时间因素,从空间到时间又是一种说明顺序。对四个因素的解说由一个设问句引出,接下来用“首先”“第二”“第三”“此外”四个连接词,使这一部分层次井然,条理清晰,易于读者接受。

8.[解析]

“大自然的语言”这一标题运用了拟人的修辞手法。分析其作用,可从激发读者的阅读兴趣、揭示中心内容等角度入手。

[答案]

课文以“大自然的语言”为题,作者是经过一番认真构思的。首先,在课文第二段中有“传语”“暗示”“唱歌”等词语,将大自然人格化,生动含蓄地揭示了物候现象对于农业生产的重要作用。其次,“大自然的语言”概括了丰富多彩的物候现象。说明抽象深奥的物候学知识,从生动丰富的自然现象说起,容易使读者对其产生兴趣,也符合人们由表及里地认识事物的过程。

9.因为高下的差异会影响到物候的变化。

10.[解析]

本题考查学生辨析说明顺序的能力。解答此类题目,要先了解常见的说明顺序有哪些,然后根据说明顺序的特点及说明对象来判断。

[答案]

逻辑顺序。

11.举例多少应按需要而定。近海地区的气温,一般人笼统地以为比内地暖和,事实上近海地区春天比内陆反而寒冷,这是读者比较陌生的现象,如果只举一个例子,读者会以为有偶然性,举两个例子,更具说服力,读者就确信无疑了。

【作业】

1.[解析]

C “溯”应读“sù”。

2.[解析]

B 本题考查学生理解运用成语的能力。“惟妙惟肖”形容描写或模仿得非常好,非常逼真。不能用于形容某个电视栏目。

3.(1)作比较

(2)打比方

(3)举例子

(4)举例子、列数字、作比较

4.[解析]

A 本题考查学生排序的能力。仔细阅读所给句子,找出能作为中心句的放在首位,然后按照逻辑关系排列。本题为选择题,解题时可以使用排除法。根据选项,只要判断第①句和第②句哪个在首位,就可以排除两项。阅读所给句子,可以很明显确定第②句应放在段首,这样就排除了B项和D项。再分析A项和C项,第④句与第⑥句衔接紧密,这样就确定了正确的答案为A项。

5.(1)示例一:气象物候,你我齐学 示例二:气象物候流行风

(2)从物候方面来讲,这是由于高下的差异。天山海拔高,气温自然偏低。

(3)雁:秋天来临,北雁南飞。“雁”传递着秋天来临的讯息,寄托了人们对故乡的思念之情。燕:春暖大地,燕子回巢。“燕”是春的使者,常用来表达人们“惜春伤时”的情感。

6.[解析]

本题考查学生概括文章内容的能力。解答时可以抓住每段的中心句进行概括。

[答案]

①小满的时间;②小满的含义;③小满时农作物的生长特点;④小满时的气候特点;

⑤人们饮食的注意事项。

7.[解析]

本题考查学生分析理解说明方法及其作用的能力。常见的说明方法有:举例子、分类别、下定义、摹状貌、作诠释、打比方、列数字、列图表、引用等。解答此类题型,首先要了解说明文常用的说明方法及其特征,然后结合文段内容来分析说明方法,最后根据文章的内容所体现出来的说明对象的特征来分析作用即可。

[答案]

文章多处引用农谚说明了小满节气的含义和农作物生长的特点,生动形象,有说服力。

8.[解析]

本题考查学生辨析说明顺序的能力。说明文常用的说明顺序有时间顺序、空间顺序和逻辑顺序。本文属于事理说明文,事理说明文通常使用逻辑顺序。

[答案]

逻辑顺序。

9.[解析]

本题考查学生赏析说明文语言的能力。解答时要抓住说明文语言准确性这一特点来分析。

[答案]

“渐次”是“逐渐”的意思,从小满开始,全国各地逐渐进入夏季,体现了说明文语言的准确性。

10.示例一:清明节又叫踏青节,在仲春与暮春之交,也就是冬至后的第108天,是中国传统节日之一,也是最重要的祭祀节日之一,是祭祖和扫墓的日子。中国汉族传统的清明节大约始于周代,距今已有二千五百多年的历史。清明节原是指春分后十五天,1935年中华民国政府定4月5日为国定假日清明节,也叫民族扫墓节。2006年5月20日,经国务院批准,将清明节列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

示例二:芒种是二十四节气中的第9个节气,更是干支历午月的起始;时间点在公历每年6月6日前后,太阳到达黄经75°时。“芒种”字面的意思是“有芒的麦子快收,有芒的稻子可种”。中国古代将芒种分为三候:“一候螳螂生;二候鹏始鸣;三候反舌无声。”此时中国长江中下游地区将进入多雨的黄梅时节。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读