人教版数学一年级上册 第三单元 优质导学案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版数学一年级上册 第三单元 优质导学案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 730.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 1~5的认识和加减法

单元教学总述

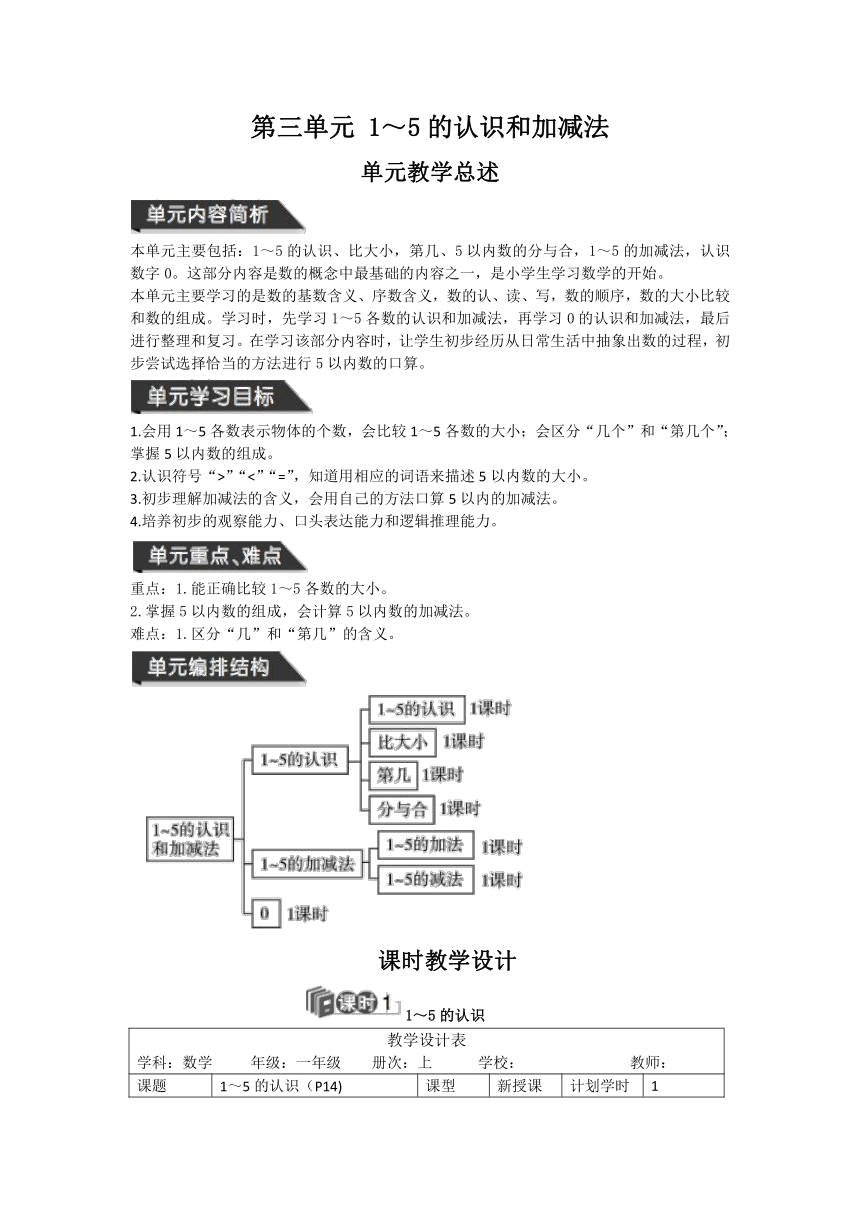

本单元主要包括:1~5的认识、比大小,第几、5以内数的分与合,1~5的加减法,认识数字0。这部分内容是数的概念中最基础的内容之一,是小学生学习数学的开始。

本单元主要学习的是数的基数含义、序数含义,数的认、读、写,数的顺序,数的大小比较和数的组成。学习时,先学习1~5各数的认识和加减法,再学习0的认识和加减法,最后进行整理和复习。在学习该部分内容时,让学生初步经历从日常生活中抽象出数的过程,初步尝试选择恰当的方法进行5以内数的口算。

1.会用1~5各数表示物体的个数,会比较1~5各数的大小;会区分“几个”和“第几个”;掌握5以内数的组成。

2.认识符号“>”“<”“=”,知道用相应的词语来描述5以内数的大小。

3.初步理解加减法的含义,会用自己的方法口算5以内的加减法。

4.培养初步的观察能力、口头表达能力和逻辑推理能力。

重点:1.能正确比较1~5各数的大小。

2.掌握5以内数的组成,会计算5以内数的加减法。

难点:1.区分“几”和“第几”的含义。

课时教学设计

1~5的认识

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

1~5的认识(P14)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

1.通过情境图,抽象出1~5各数,让学生用相应数量的小棒摆成几何图形,初步感知1~5各数的基数含义。

2.在前面学习的“数一数”的基础上,使学生会写1~5各数。

承前启后

数一数→1~5的认识→比较1~5各数的大小

教学目标

1.会用1~5各数表示物体的个数,认识1~5各数,明确1~5各数的顺序。

2.能认、读、写1~5各数。

重难点

重点:能准确数出数量是1~5的物体的个数。

难点:理解1~5各数的意义,能规范书写1~5各数。

化解措施

实践操作、直观演示法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、小棒若干。

学具准备:计数器、1~5的数字卡片、5根小棒。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

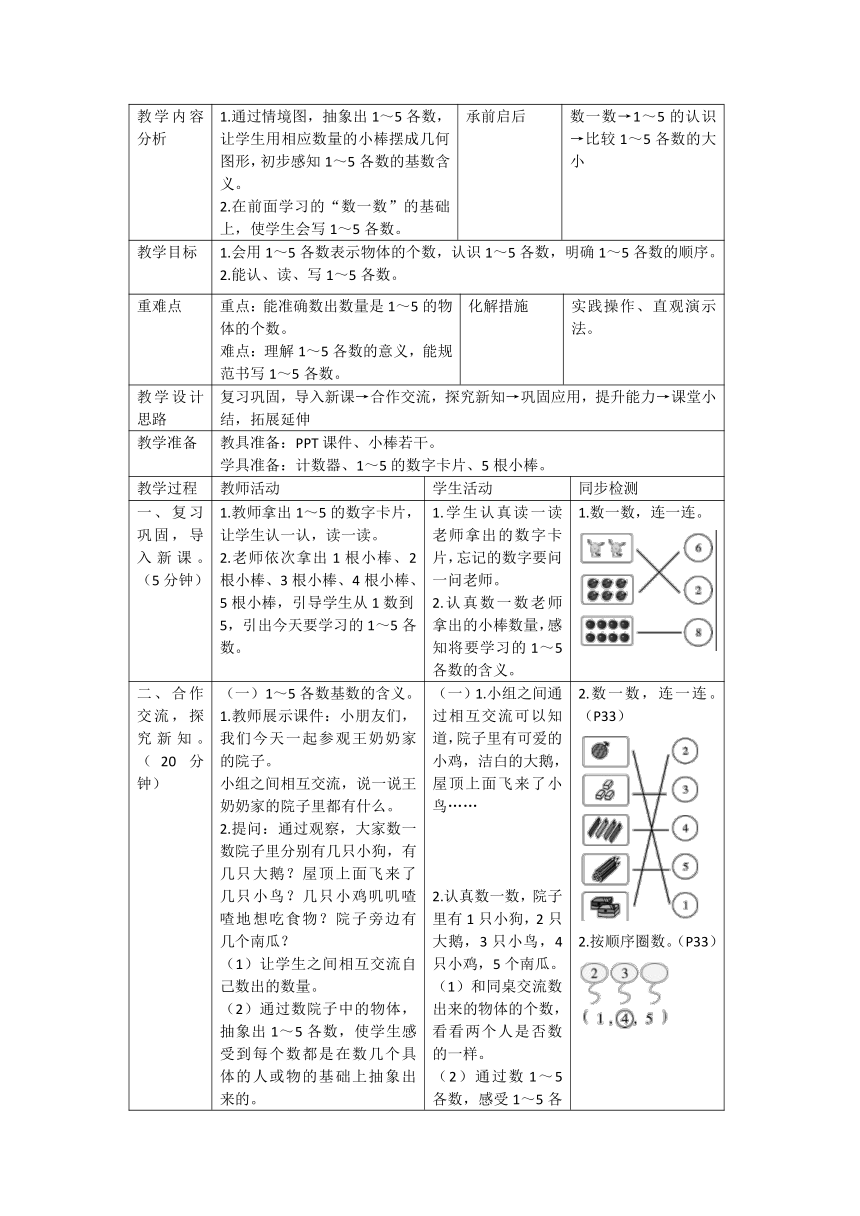

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.教师拿出1~5的数字卡片,让学生认一认,读一读。

2.老师依次拿出1根小棒、2根小棒、3根小棒、4根小棒、5根小棒,引导学生从1数到5,引出今天要学习的1~5各数。

1.学生认真读一读老师拿出的数字卡片,忘记的数字要问一问老师。

2.认真数一数老师拿出的小棒数量,感知将要学习的1~5各数的含义。

1.数一数,连一连。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

(一)1~5各数基数的含义。

1.教师展示课件:小朋友们,我们今天一起参观王奶奶家的院子。

小组之间相互交流,说一说王奶奶家的院子里都有什么。

2.提问:通过观察,大家数一数院子里分别有几只小狗,有几只大鹅?屋顶上面飞来了几只小鸟?几只小鸡叽叽喳喳地想吃食物?院子旁边有几个南瓜?

(1)让学生之间相互交流自己数出的数量。

(2)通过数院子中的物体,抽象出1~5各数,使学生感受到每个数都是在数几个具体的人或物的基础上抽象出来的。

3.(1)引导学生有序地说出数量是1~5的物体,学生每说一个,老师就在图片下面写出相应的数字。

(2)提示学生数字1的上面除了贴小狗的图片外,还可以贴老奶奶或者房子的图片,因为1位老奶奶和1个房子都可以用数字1表示。同样,让学生找出数字2上面除了贴大白鹅的图片外,还有什么的数量可以用数字2表示?数字3、数字4、数字5呢?

4.让学生用相同数量的小棒把1~5各数分别表示出来,可以摆成不同的形状,帮助学生进一步感知1~5各数的基数含义。

(二)1~5各数的顺序。

1.在计数器上拨算珠。

先拨1个珠子让学生感受数字1,在1的基础上再拨1个珠子就得到数字2,在2的基础上再拨1个珠子得到数字3……,让学生认识到后一个数是由前一个数添上1得到的。

2.画点子图表示。

拨1个珠子,在下面画1个点子表示1,再拨1个珠子在1个点子图的基础上再画1个点子就得到2……,使学生掌握1~5各数的顺序。

(三)1~5各数的写法。

教师先示范1~5各数的正确写法,引导学生从哪开始写,在哪停顿等,让学生在家里练习1~5各数的写法。

(一)1.小组之间通过相互交流可以知道,院子里有可爱的小鸡,洁白的大鹅,屋顶上面飞来了小鸟……

2.认真数一数,院子里有1只小狗,2只大鹅,3只小鸟,4只小鸡,5个南瓜。

(1)和同桌交流数出来的物体的个数,看看两个人是否数的一样。

(2)通过数1~5各数,感受1~5各数的含义。

3.(1)按照老师的引导说一说。

(2)观察图片发现,不仅小狗的数量可以用1表示,老奶奶和房子都可以用1表示……

4.用小棒摆一摆,和同桌比一比谁摆的图案多。

(二)1.在老师的指导下,在计数器上从1拨到5,感受1~5的数序。

2.拨1个珠子的时候画出1个点子,再拨1个珠子,再画1个点子变成2……

(三)认真学一学1~5各数的书写方法,回家多练习,能够正确熟悉地书写1~5各数。

2.数一数,连一连。(P33)

按顺序圈数。(P33)

4.看图写数。(P33)

快给房子编号吧!

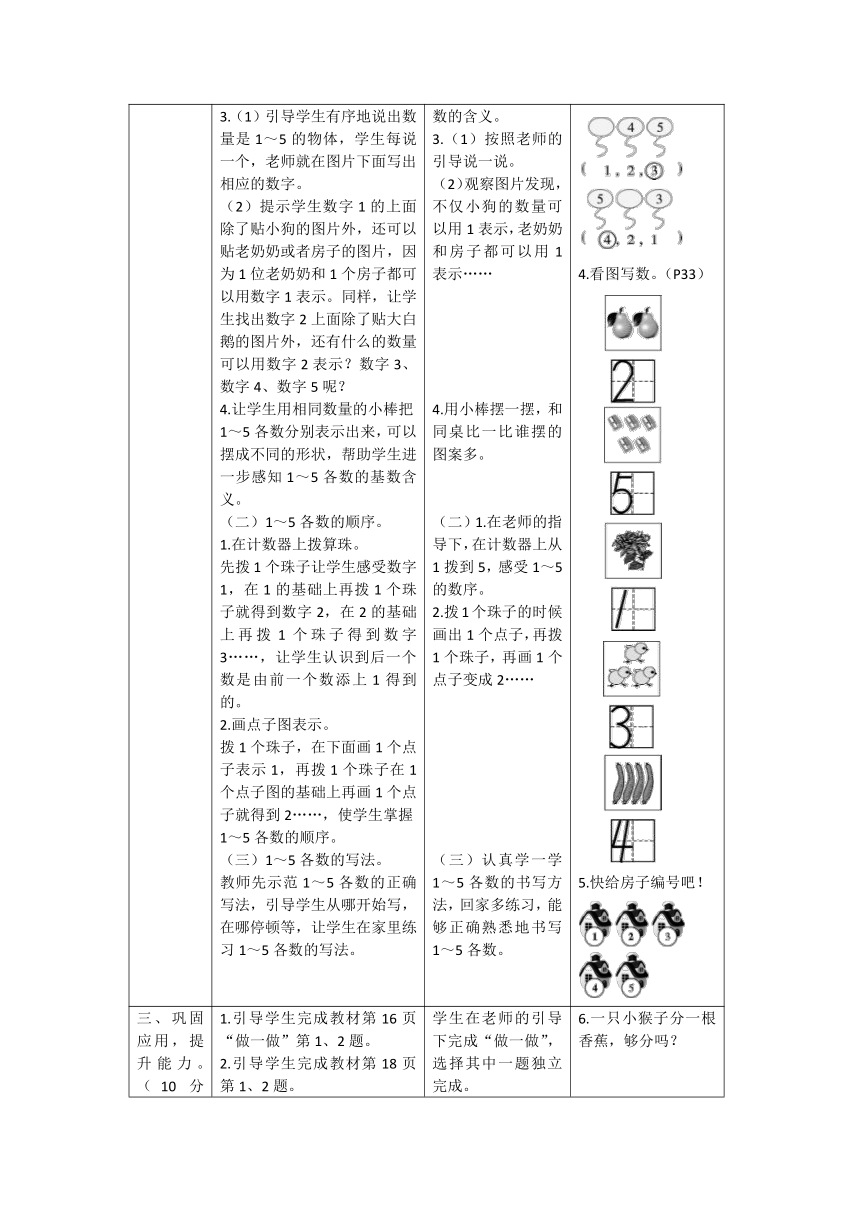

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生完成教材第16页“做一做”第1、2题。

2.引导学生完成教材第18页第1、2题。

学生在老师的引导下完成“做一做”,选择其中一题独立完成。

6.一只小猴子分一根香蕉,够分吗?

不够分。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.数量是1~5的事物都可以用1~5各数表示;从前往后数,1的后面是2,2的后面是3,3的后面是4,4的后面是5;从后往前数,5的前面是4,4的前面是3,3的前面是2,2的前面是1。

教师个人补充意见:

板书设计

1~5的认识

从前往后数:1 2 3 4 5

从后往前数:5 4 3 2 1

培优作业

1.看数字,画出缺少的图形。

2.小朋友们站成一排唱歌,笑笑左边有2个小朋友,右边也有2个小朋友。这一排一共有几个小朋友?(用数数的方法解答)

5个

名师点睛

由于学生在学前和“数一数”的学习中已经对1~5的数字有了一些初步的认识,教学时,可以通过让学生找一找、数一数来培养学生的数感,从而加深对1~5的数字的认识。

微课设计点

教师可围绕“1~5的数序”设计微课。

比大小

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

比大小(P17)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

由“小猴子吃水果”的情境图引出有序排列的重要性,再用“一一对应”的方法进行比较,引出“>”“<”“=”,从而会比较1~5各数间的大小关系。

承前启后

1~5各数的认识→1~5各数间的大小关系→1~5的加减法

教学目标

1.通过让学生整理水果学具图案来比较物体数量的多少,使学生知道比较大小的一般方法。

2.认识“>”“<”“=”,掌握它们的含义和读写法,会用“>”“<”“=”来描述1~5各数之间的大小关系。

重难点

重点:会比较1~5各数间的大小。

难点:正确使用“>”“<”“=”。

化解措施

直观演示、一一对应法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、小棒、“>”“<”“=”和1~5的数字卡片。

学具准备:1~5的数字卡片。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.老师随机抽取1~5的数字卡片,让学生读一读,写一写。

2.老师依次拿出1根小棒、2根小棒、3根小棒、4根小棒、5根小棒,让学生数一数,然后让学生选出哪一次拿出的小棒最多,哪一次拿出的小棒最少,引出今天的新课。

1.学生积极认读老师抽取的卡片。

2.学生自己通过数一数,选择自己认为最多的一组小棒,然后通过今天的学习,验证自己的选择是否正确。

1.在最多的后面画“√”。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.教师展示课件,让学生观察图片,回答问题。

(1)小猴子们正在分水果,图中有几只小猴子?有几个桃,几根香蕉,几个梨?

(2)如果每只小猴子吃1个桃、1根香蕉、1个梨,够不够分?小组之间交流方法。

2.老师引导学生用一一对应法比较,把小猴子和水果分别对应起来。

(1)引导学生说一说哪些水果的数量和小猴子的数量一样多。3个小猴子和3个桃子的数量一样多,也就是3和3同样多,用“=”表示,即3=3。(板书:3=3,读作:三等于三)

让学生读一读,模仿老师写一写“=”。

小组之间举例说一说“同样多”。

(2)引导学生说一说3个小猴子比2根香蕉多,就是3比2多,表示前面的数大于后面的数,用“>”表示,即3>2。(板书:>,开口朝左,3>2,读作:三大于二)

(3)引导学生数一数3个小猴子比4个梨少,即3比4小,则3<4。(板书:<,开口朝右,3<4)

(4)老师引导学生比一比香蕉和桃的数量,桃和梨的数量,香蕉和梨的数量。

1.(1)仔细观察图片可以知道,图中有3只小猴子、3个桃、2根香蕉和4个梨。

(2)观察图中物体的数量,说一说自己是怎样分的。

2.(1)数一数可知,小猴子的数量和桃子的数量一样多,都是3,在老师的引导下,认识“=”,自己读一读,写一写。知道“=”表示物体同样多。

和小组成员讨论,看看小组里面的男女成员是否同样多,也可以说一说教室左右两边的窗户是否同样多。

(2)学生自己数一数可以知道有2根香蕉,每个小猴子分1根,还有1只小猴子没分到香蕉,就说明3比2大,理解“>”的含义,读一读,写一写“>”,看谁写得最规范。

(3)学生自己数一数梨的数量,可以知道有4个梨,每只小猴子分1个,还多余1个梨,因此小猴子比梨少,它们之间的数量关系用“<”表示,3<4,学生认真读一读,理解3<4的含义。

(4)香蕉的数量是2,桃的数量是3,1根香蕉对应1个桃,多余1个桃,说明2比3小,用2<3表示;桃有3个,梨有4个,一一对应后,多余1个梨,说明4>3;香蕉有2根,梨有4个,一一对应后,梨多余了2个,说明4>2。

2.小老鼠钻洞。(比一比,连一连)(P33)

3.填一填。

4.填一填。

5>(4) 4<(5)

3<(4) 2>(1)

(答案不唯一)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生完成教材第17页“做一做”。

2.引导学生完成教材第18页第3题。

学生通过今天的学习,回顾“>”“<”“=”的含义,能独立完成。

5.比一比。

(5)>(4)

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.“>”叫作“大于号”,读作“大于”,表示左边的数比右边的数大。“<”叫作“小于号”,读作“小于”,表示左边的数比右边的数小。“=”叫作“等于号”读作“等于”,表示左右两边的数相等。

教师个人补充意见:

板书设计

比大小

等于号:= 3=3 读作:三等于三

大于号:> 开口朝左 3>2读作:三大于二

小于号:< 开口朝右 3<4读作:三小于四

培优作业

1.给下面的数字卡片排队,你有几种排法?试着排一排。

在里填上合适的数。

(答案不唯一)

名师点睛

上课时老师可以用顺口溜让学生牢记“<”“>”的特点。开口向左大于号,开后向右小于号;大大嘴巴朝大数,尖尖的角朝小数。

微课设计点

教师可围绕“1~5各数的大小关系”设计微课。

第几

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

第几(P20)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

“几个”和“第几个”的知识学生们在生活中经常用到,本节课是让学生们准确地理解“几个”和“第几个”的含义。教材通过生活中的情境“排队买票”,让学生感知自然数的序数含义,体会数学与生活的密切联系。

承前启后

1~5各数的认识→第几→物体的排列顺序

教学目标

1.感知自然数序数的含义,体会序数在生活中的应用。

2.会区分基数和序数。

重难点

重点:会用基数和序数表示物体的多少和顺序。

难点:理解“几”和“第几”的含义。

化解措施

观察、对比。

教学设计思路

游戏激趣,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、游戏激趣,导入新课。(5分钟)

1.举手游戏。(课堂互动)

第一排的同学举起左手,第二排的同学举起右手……

2.引入新课——第几。

学生积极参与游戏,注意自己是第几排的同学。

把左边的两只动物圈起来。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.教师展示课件。(教材第20页情境图)

教师找5名学生上台模拟买票,按第1到第5给同学们排序。

2.让学生数一数台上一共有几名同学在买票。

找一找第2名同学是谁。

提问:第2名同学的前面有几个人,是谁?第2名同学的后面有几个人,分别是谁?

3.重新换一组同学,可以是3个人、4个人或者5个人。让学生们说一说他们分别排在第几名。

4.根据课堂上的互动,让同学们说一说每次上台的人数和第几的差别。

如:第三次上来了4名同学,小亮排在第4名,“4名”和“第4名”的含义一样吗?

教师总结:“几”表示物体的多少,“第几”表示物体的顺序。

1.同学们按照老师的要求排列,看一看自己是第几名。

2.台下的同学认真听老师的问题,先数一数一共上去了5名同学,再找一找第2名同学是谁。数一数可知,第2名同学的前面有1名同学,是……,第2名同学的后面有3名同学,分别是……,小组之间交流,看看自己找的是否正确。

3.同学要积极参与,自己可以选择自己站在第几名。

4.理解“几”和“第几”的含义,会区分基数和序数。体会顺序在生活中的重要性。

2.看图完成下面各题。(P40)

(1)图中一共有(5)只动物。

(2)从左数,小猫排第(2),从右数,小猫排第(4)。

3.按要求填一填,圈一圈。

从前往后数,排在第3的是(小猫),排在第5的是(松鼠);把前3只动物圈起来。

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

引导学生完成教材第20页的“做一做”。

学生在老师的指导下认真完成,进一步理解自然数的两个含义。

圈出左数第2只蚂蚁。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.“几个”表示物体数量的多少,“第几”表示这些物体中其中的一个。

教师个人补充意见:

板书设计

第几

1 2 3 4 5

第1名 第2名 第3名 第4名 第5名

培优作业

1.赛车比赛。

本次大赛的前三名分别是几号车手?

2.小朋友们站成一排玩套圈游戏,从左数,亮亮排第2;从右数,亮亮排第4。这一排一共有几个小朋友?

5个

名师点睛

本节课是在学生已有的生活经验的基础上进行学习的,教学时,要充分利用学生已有的生活经验,通过游戏环节使学生理解基数和序数的区别。

微课设计点

教师可围绕“‘几’和‘第几’的区别”设计微课。

分与合

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

分与合(P21)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

分析本节课通过把向日葵放到框里来引出要学习的内容,通过对向日葵划分的几种不同情况,激发学生学习数的分与合的兴趣。

承前启后

1~5各数的认识→分与合→加减法

教学目标

1.掌握并理解5以内数的分与合。

2.培养学生观察能力和动手操作能力。

重难点

重点:掌握5以内数的分与合。

难点:理解数的组成与数之间的关系。

化解措施

动手操作和实物演示法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件。

学具准备:圆片若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.同学们来回顾一下我们学过的数字。教师在黑板上面写出1~5各数,从左往右数或者从右往左数随机挑出第几个数字,让学生读一读。

2.通过展示教材第21页情境图,让学生想一想怎样把4个向日葵分别放在2个筐里,引出今天的新课——分与合。

学生注意看老师写的数字,再按从左往右或者从右往左的顺序找一找老师要求读的数字,读一读。

2.观察图片,发现是学习把前几天“参观”过的王奶奶家的院子里的向日葵放进2个筐里的方法,用自己的方法分一分。

1.看图写数。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

(一)4的分与合。

1.老师从情境图中抽取出4个向日葵和2个筐。

提问:同学们会把向日葵分别放在2个筐里吗?

2.教师展示课件,按照学生分配的方法放一放,显示学生每次分配的图片。

3.根据学生分配的情况,引导学生说出把4个向日葵分别放到2个筐里的3种情况。

(1)第1个筐里放1个,剩下3个放第2个筐里。

(2)第1个筐里放2个,剩下2个第2个筐里。

(3)第1个筐里放3个,剩下1个放第2个筐里。

4.教师展示3种不同情况的情境图。其中一种情况:一个筐里放1个,另一个筐里放3个,可以用表示,引导学生读一读。用此方法写出4的分与合,并读一读。

(二)5的分与合。

教师先展示教材第22页例题中的情境图,让同学们按照分向日葵的方法分一分玉米。

2.同桌两人一共拿出5个圆片,同桌两人分一分。

提问:如果自己拿1个圆片,那么同桌要拿几个圆片?如果自己拿2个圆片……,让同学们动手操作,理解5可以分成1和4,5可以分成2和3,5可以分成3和2,5可以分成4和1。然后课件展示:

(一)4的分与合。

1.可以同桌之间相互探讨。

2.学生用自己手里的圆片摆一摆,看看自己和同桌摆放的是否一样。

3.理解4的分成的含义,并且会读。

4.

读作四可以分成一和三,也可以读作一和三能组成四。

读作四可以分成二和二,也可以读作二和二能组成四。

读作四可以分成三和一,也可以读作三和一能组成四。

(二)5的分与合。

学生回忆分向日葵的过程,小组之间交流探讨分玉米的方法。

2.同桌两人一共拿出5个圆片,不要少拿也不要多拿。

发现:自己拿1个,同桌就拿4个;自己拿2个,同桌就拿3个;自己拿3个,同桌就拿2个;自己拿4个,同桌就拿1个。理解5可以分成1和4,5可以分成2和3,5可以分成3和2,5可以分成4和1。

跟着老师说一说5的分与合的含义,并且读一读。

2.看一看,填一填。(P41)

3和(1)合起来是(4)。

(3)和(2)合起来是(5)。

3.摆一摆,填一填。

把左、右两边能合成5的连起来。

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生完成教材第21页和教材第22页的“做一做”。

2.引导学生完成教材第23页第3题。

学生按照4和5的分与合完成习题。

5.下面哪两个数能凑成4?

2 5 2 3

2和2能凑成4。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.由4的分与合可以想到3的分与合和2的分与合。

教师个人补充意见:

板书设计

分与合

培优作业

妈妈分1个,妹妹分3个;或妈妈分2个,妹妹分2个;或妈妈分3个,妹妹分1个。

2.刚刚比丽丽多2个苹果,刚刚送给丽丽1个后,谁的苹果多?

一样多。

名师点睛

分与合是学生学习5以内数的加减法的基础,教学时让学生多动手,在动手操作的过程中培养学生的观察、操作能力以及与他人的交流合作能力。

微课设计点

教师可围绕“5的分与合”设计微课。

2.1~5的加减法

加法

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

得数是5以内数的加法(P24、P25)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

通过小丑手拿气球的情境图使学生了解加法的含义,就是把两部分合并在一起,求总数。

承前启后

5以内数的分与合→得数是5以内数的加法→20以内数的加法

教学目标

1.通过情境图,使学生了解加法的含义,认识“+”,能正确读出加法算式。

2.探究得数是5以内数的加法,培养学生观察能力、口头表达能力和实际操作能力。

重难点

重点:会正确计算得数是5以内数的加法。

难点:理解加法的含义。

化解措施

观察比较、分析归纳及直观操作法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、圆片若干。

学具准备:圆片若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.教师展示5以内的数字卡片,引导学生按从小到大或从大到小的顺序排列。

2.引导学生回顾4的分与合,展示小丑图片,让学生数一数一共有几个气球,导入今天要学习的新课。

.学生积极对5以内的数字进行排列。

2.说一说4的分与合,观察图中的气球,数一数一共有4个气球。

1.把下面各数按照从大到小的顺序进行排列。

5 2 3 1 4

5>4>3>2>1

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.展示图片,让学生理解加法的含义。

教师展示第一幅图片,让同学们观察图片。

提问:请问小丑的右手有几个气球?左手有几个气球?

动态演示将左手和右手的气球合在一起的过程。

提问:把气球合并在一起,一共有几个气球?

2.教师让同桌两人互相配合,一人先拿出3张圆片,另一人拿出1张圆片,教师提问:同桌两人一共有几张圆片?

3.加法的含义。

同学们通过数一数都知道了答案是4,那么怎样表示刚才我们操作的过程呢?求小丑的手上一共有几个气球,就是把3个气球和1个气球合并起来,除了数一数的方法,还可以用加法计算。把3和1合起来,用符号“+”连接,可以写出加法算式是3+1=4,读作:三加一等于四。教师领读,让学生熟悉加法算式。

同桌之间用加法算式表示要求的圆片总数,教师指正。

4.加法的计算方法。

教师展示教材第25页例题图片,学生说一说图片的内容:树上原有3只松鼠,又跑来了2只,求一共有几只松鼠。教师引导学生列出“3+2”的算式,让学生用自己的方法说出答案,小组内探讨自己的答案是否和大家的一致。

教师总结计算方法。

学生仔细观察图片,数一数可以知道小丑的右手有3个气球,左手有1个气球。通过老师展示的动态情境图,组内探讨一共有几个气球。

2.同桌两人配合,一人先拿出3张圆片,另一人拿出1张圆片,可以通过数一数可知,一共拿出了4张圆片。

3.体会加法的含义,知道把两部分合在一起,求一共是多少,用加法计算。跟着老师读一读加法算式,会写加法算式,知道先写什么再写什么。

根据老师的提示,求同桌两人拿出的圆片总数,知道要用加法计算,写出加法算式,同桌之间交流谁写的正确。

4.学生观察图片,根据自己的理解说一说。知道求一共有几只松鼠,用加法计算。根据老师列出的算式,用数一数、接着数或者分与合的方法求出答案,和组内成员对比自己求出的答案是否正确。

2.我来读一读。(P46)

照样子画一画,填一填。(P46)

4.口算。

1+1=(2)

2+3=(5)

1+3=(4)

4+1=(5)

1+2=(3)

5.看图写算式。

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.指导学生完成教材第24页“做一做”。

2.指导学生完成教材第25页“做一做”。

学生在老师的指导下,完成第1题,独立完成剩下的题目。

6.小小有3支铅笔,文文有2支,两人一共有几支铅笔?

3+2=5(支)

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.计算得数是5以内数的加法时,可以采用点数、接着数、想数的组成等方法计算,其中用想数的组成来计算比较简便。

教师个人补充意见:

板书设计

加法

培优作业

在○里填上“>”“<”或“=”。

找规律,填一填。

名师点睛

得数是5以内数的加法对学生而言是全新的内容,教学时,让学生在观察和动手操作的基础上理解加法的含义,会用自己的方法计算得数是5以内数的加法,使学生能积极主动地参与数学活动,获得成功的体验,增强学生学习的自信心。

微课设计点

教师可围绕“得数是5以内数的加法”设计微课。

减法

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

5以内数的减法(P26、P27)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

本节课通过延续上节课的小丑图,使学生了解减法的含义以及计算减法的方法。

承前启后

5以内数的分与合→5以内数的减法→20以内数的加减法

教学目标

1.让学生理解减法的含义,认识减号“-”,能正确读出减法算式。

2.会计算减法算式。

重难点

重点:会正确计算5以内数的减法。

难点:理解减法的含义。

化解措施

实践操作、合作探究。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、圆片若干。

学具准备:圆片若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.引导学生复习加法的含义和得数是5以内数的加法的计算方法。

2.展示教材第26页例题的图片,让学生说一说图片要表达的意思,引出今天要学习的内容。

1.学生回顾加法的含义:把两部分合在一起,求一共是多少,用加法计算。

2.观察图片,明确教师展示的图片和上节课展示的图片的区别。

1.口算。

3+2=(5)

4+1=(5)

2+2=(4)

3+1=(4)

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.引导学生理解减法的含义。

(1)教师展示教材第26页例题中的第一幅图片,让学生数一数小丑的手上一共有几个气球。

(2)教师展示第二幅图片,让学生根据自己的理解说一说题意:小丑的手上原有4个气球,飞走了1个,求还剩下几个气球。

教师让学生用圆片摆一摆,先拿出4张圆片,再拿走1张圆片,看还剩下几张圆片。教师给出减法算式:4-1=3,介绍减号和减法算式,让学生读一读。

通过实际操作,让学生体会减法的含义。

2.减法的计算方法。

教师展示教材第27页例题图片,让学生用自己的意思说一说图片的内容,明确要求的问题是还剩几只松鼠。

教师引导学生,让学生理解用减法计算,列出减法算式,再试着用自己的方法解答。

教师总结减法的计算方法。

1.(1)学生观察图片数一数可知,小丑的手上一共有4个气球。

(2)按照老师的要求摆一摆圆片,理解求还剩几个气球,用减法计算。会列减法算式,会读减法算式,会用自己的方法计算4-1的结果。

2.观察图片可知,树上原有5只松鼠,跑走了3只,求还剩几只松鼠,经过老师的指导知道用减法计算,列式为5-3。可以用倒着数的方法,从5开始倒着数,5,4,3,还剩2只;可以用数的分与合计算,5可以分成3和2,结果是2;也可以想2+3=5,用想加算减的方法计算出结果是2。

2.看图填一填。(P52)

摆一摆,填一填。(P52)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.指导学生完成教材第27页“做一做”。

2.学生自己完成教材第28页第4题。

在老师的指导下完成“做一做”第1题,自己独立完成剩下的题。

比大小。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.计算5以内数的减法时,可以采用倒着数、点数、想数的分成、想加算减等方法计算。

教师个人补充意见:

板书设计

减法

培优作业

1.找规律填一填。

3.妹妹今年2岁,哥哥今年4岁,一年后,哥哥比妹妹大几岁?

4-2=2(岁)

口答:哥哥比妹妹大2岁。

名师点睛

5以内数的减法是在学生掌握了5以内数的分与合的基础上学习的。教学时,让学生结合具体情境,通过观察和交流理解减法的含义,能用不同的方法计算5以内数的减法,培养学生初步的语言表达能力和与别人合作交流的意识。

微课设计点

教师可围绕“5以内数的减法”设计微课。

3.0

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

0的认识和有关的加减法(P30)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

本节课通过小猴吃桃子的情境图引入要学习的内容,0的认识是在学生认识了1~5的基础上进行学习的。通过小猴吃桃子理解0可以表示什么都没有,利用直尺图理解0还可以表示起点。

承前启后

5以内数的认识和加减法→0→20以内数的加减法

教学目标

1.理解0的含义,掌握0的书写方法。

2.会计算有关0的加减法,理解同数相减结果是0的道理。

重难点

重点:理解0的含义。

难点:理解有关0的加减法的算理。

化解措施

实践操作、合作探究。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、直尺。

学具准备:直尺、0~5的数字卡片、小棒若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.教师引导学生回顾5以内加减法的计算方法和加减法的含义。

2.教师分别拿出1~5的数字卡片,让学生拿出对应数量的小棒,教师再拿出0的数字卡片,让学生想一想该拿出几根小棒。

1.回顾5以内加减法的计算方法和加减法的含义。

2.观察老师拿出的数字,自己拿出相应数量的小棒。想一想0个小棒是什么意思。

1.口算。

1+3=(4)

2+3=(5)

5-2=(3)

4-1=(3)

3-2=(1)

5-1=(4)

5-4=(1)

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.0的含义和写法。

(1)教师展示教材第30页小猴吃桃的情境图,以小组为单位试着描述题意。

(2)教师提示学生,盘子里一个桃子也没有,用0表示。课件展示数字0,让学生跟着读一读,写一写,教师巡视。

(3)让学生拿出直尺,找一找上面的0,说一说直尺上0的含义。

2.理解同数相减的算理和有关0的加减法。

(1)教师展示教材第30页中间小鸟离巢的情境图。引导学生说一说题意。

(2)求还剩几只小鸟,小组之间探讨用什么方法计算。

(3)小组之间交流算法。

(4)教师展示教材第30页的青蛙图,提问:第一片荷叶上面有几只青蛙?第二片呢?一共有几只青蛙?

(5)小组之间相互交流,怎样计算4+0呢?

教师总结:任何数和0相加,都得这个数;一个数减去0,还得这个数。

1.(1)学生认真观察老师展示的情境图,小组之间相互交流,发现盘子原有2个桃子,小猴吃了1个,又吃了1个,盘子里一个桃子也没有了。

(2)通过老师的引导,理解一个物体也没有用0表示。拿出笔和本子写一写0。

(3)拿出直尺,发现直尺上面的第一个数就是0,理解0不仅可以表示一个物体也没有,0还可以表示起点。

2.(1)仔细观察图片,发现鸟巢中原有3只小鸟,飞走了3只,求还剩几只小鸟。

(2)小组之间交流,求还剩几只,就是从3只小鸟中去掉飞走的3只,用减法计算,列式为3-3。

(3)观察情境图发现,3只小鸟飞走后,鸟巢里一只小鸟也没有了,即从3里面去掉3,结果是0,则3-3=0。

(4)仔细观察图片,发现第一片荷叶上有4只青蛙,第二片荷叶上没有青蛙,可以用0表示,要求一共有几只青蛙,用加法计算,列式为4+0。

(5)小组之间交流发现,0表示一个物体也没有,4+0的结果还是4.

2.想一想,填一填。(P58)

(1)把直尺上的数补充完整。

(2)1前面的数是(0),后面相邻的数是(2)。

3.看图写数。(P58)

4.口算。

1+0=(1)

4+0=(4)

3-0=(3)

5+0=(5)

2+0=(2)

3+0=(3)

4-0=(4)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.教师指导学生完成教材第30页“做一做”。

2.教师指导学生完成教材第31页第2、3题。

1.根据0的加减法的意义计算。

2.仔细观察图片,理解图意,列式计算。

5.在括号里填上合适的数。

(0)+5=5

4-(4)=0

3+(0)=3

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.在计算有关0的加减法时,任何一个数加0或者减0,结果都等于这个数;任何一个数减去它本身,结果都为0。

教师个人补充意见:

板书设计

0

1.0表示一个物体也没有,0还可以表示起点。

2.3-3=0。

3.4+0=0。

任何一个数和0相加或者相减,结果还得这个数。

培优作业

1.放气球。

有4个气球。 4-1=3

3-2=1 1-1=0

2.想一想,填一填。

(3)+0=3 (5)-0=5 4-(0)=4

3.篮子里原有4根香蕉,小猴子先拿出来2根,又放入1根,最后又拿出了3根,篮子里现在还有几根香蕉?

4-2=2(根) 2+1=3(根) 3-3=0(根)

口答:篮子里现在没有香蕉了。

名师点睛

本节课通过不同的情境引入,激起学生研究问题的欲望,教师通过课堂互动,让学生动手操作,相互交流学习过程,让学生自始至终都参与到学习中来,在掌握学习内容的基础上,培养学生的观察能力和探究能力。

微课设计点

教师可围绕“0的加与减”设计微课。

单元教学总述

本单元主要包括:1~5的认识、比大小,第几、5以内数的分与合,1~5的加减法,认识数字0。这部分内容是数的概念中最基础的内容之一,是小学生学习数学的开始。

本单元主要学习的是数的基数含义、序数含义,数的认、读、写,数的顺序,数的大小比较和数的组成。学习时,先学习1~5各数的认识和加减法,再学习0的认识和加减法,最后进行整理和复习。在学习该部分内容时,让学生初步经历从日常生活中抽象出数的过程,初步尝试选择恰当的方法进行5以内数的口算。

1.会用1~5各数表示物体的个数,会比较1~5各数的大小;会区分“几个”和“第几个”;掌握5以内数的组成。

2.认识符号“>”“<”“=”,知道用相应的词语来描述5以内数的大小。

3.初步理解加减法的含义,会用自己的方法口算5以内的加减法。

4.培养初步的观察能力、口头表达能力和逻辑推理能力。

重点:1.能正确比较1~5各数的大小。

2.掌握5以内数的组成,会计算5以内数的加减法。

难点:1.区分“几”和“第几”的含义。

课时教学设计

1~5的认识

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

1~5的认识(P14)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

1.通过情境图,抽象出1~5各数,让学生用相应数量的小棒摆成几何图形,初步感知1~5各数的基数含义。

2.在前面学习的“数一数”的基础上,使学生会写1~5各数。

承前启后

数一数→1~5的认识→比较1~5各数的大小

教学目标

1.会用1~5各数表示物体的个数,认识1~5各数,明确1~5各数的顺序。

2.能认、读、写1~5各数。

重难点

重点:能准确数出数量是1~5的物体的个数。

难点:理解1~5各数的意义,能规范书写1~5各数。

化解措施

实践操作、直观演示法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、小棒若干。

学具准备:计数器、1~5的数字卡片、5根小棒。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.教师拿出1~5的数字卡片,让学生认一认,读一读。

2.老师依次拿出1根小棒、2根小棒、3根小棒、4根小棒、5根小棒,引导学生从1数到5,引出今天要学习的1~5各数。

1.学生认真读一读老师拿出的数字卡片,忘记的数字要问一问老师。

2.认真数一数老师拿出的小棒数量,感知将要学习的1~5各数的含义。

1.数一数,连一连。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

(一)1~5各数基数的含义。

1.教师展示课件:小朋友们,我们今天一起参观王奶奶家的院子。

小组之间相互交流,说一说王奶奶家的院子里都有什么。

2.提问:通过观察,大家数一数院子里分别有几只小狗,有几只大鹅?屋顶上面飞来了几只小鸟?几只小鸡叽叽喳喳地想吃食物?院子旁边有几个南瓜?

(1)让学生之间相互交流自己数出的数量。

(2)通过数院子中的物体,抽象出1~5各数,使学生感受到每个数都是在数几个具体的人或物的基础上抽象出来的。

3.(1)引导学生有序地说出数量是1~5的物体,学生每说一个,老师就在图片下面写出相应的数字。

(2)提示学生数字1的上面除了贴小狗的图片外,还可以贴老奶奶或者房子的图片,因为1位老奶奶和1个房子都可以用数字1表示。同样,让学生找出数字2上面除了贴大白鹅的图片外,还有什么的数量可以用数字2表示?数字3、数字4、数字5呢?

4.让学生用相同数量的小棒把1~5各数分别表示出来,可以摆成不同的形状,帮助学生进一步感知1~5各数的基数含义。

(二)1~5各数的顺序。

1.在计数器上拨算珠。

先拨1个珠子让学生感受数字1,在1的基础上再拨1个珠子就得到数字2,在2的基础上再拨1个珠子得到数字3……,让学生认识到后一个数是由前一个数添上1得到的。

2.画点子图表示。

拨1个珠子,在下面画1个点子表示1,再拨1个珠子在1个点子图的基础上再画1个点子就得到2……,使学生掌握1~5各数的顺序。

(三)1~5各数的写法。

教师先示范1~5各数的正确写法,引导学生从哪开始写,在哪停顿等,让学生在家里练习1~5各数的写法。

(一)1.小组之间通过相互交流可以知道,院子里有可爱的小鸡,洁白的大鹅,屋顶上面飞来了小鸟……

2.认真数一数,院子里有1只小狗,2只大鹅,3只小鸟,4只小鸡,5个南瓜。

(1)和同桌交流数出来的物体的个数,看看两个人是否数的一样。

(2)通过数1~5各数,感受1~5各数的含义。

3.(1)按照老师的引导说一说。

(2)观察图片发现,不仅小狗的数量可以用1表示,老奶奶和房子都可以用1表示……

4.用小棒摆一摆,和同桌比一比谁摆的图案多。

(二)1.在老师的指导下,在计数器上从1拨到5,感受1~5的数序。

2.拨1个珠子的时候画出1个点子,再拨1个珠子,再画1个点子变成2……

(三)认真学一学1~5各数的书写方法,回家多练习,能够正确熟悉地书写1~5各数。

2.数一数,连一连。(P33)

按顺序圈数。(P33)

4.看图写数。(P33)

快给房子编号吧!

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生完成教材第16页“做一做”第1、2题。

2.引导学生完成教材第18页第1、2题。

学生在老师的引导下完成“做一做”,选择其中一题独立完成。

6.一只小猴子分一根香蕉,够分吗?

不够分。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.数量是1~5的事物都可以用1~5各数表示;从前往后数,1的后面是2,2的后面是3,3的后面是4,4的后面是5;从后往前数,5的前面是4,4的前面是3,3的前面是2,2的前面是1。

教师个人补充意见:

板书设计

1~5的认识

从前往后数:1 2 3 4 5

从后往前数:5 4 3 2 1

培优作业

1.看数字,画出缺少的图形。

2.小朋友们站成一排唱歌,笑笑左边有2个小朋友,右边也有2个小朋友。这一排一共有几个小朋友?(用数数的方法解答)

5个

名师点睛

由于学生在学前和“数一数”的学习中已经对1~5的数字有了一些初步的认识,教学时,可以通过让学生找一找、数一数来培养学生的数感,从而加深对1~5的数字的认识。

微课设计点

教师可围绕“1~5的数序”设计微课。

比大小

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

比大小(P17)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

由“小猴子吃水果”的情境图引出有序排列的重要性,再用“一一对应”的方法进行比较,引出“>”“<”“=”,从而会比较1~5各数间的大小关系。

承前启后

1~5各数的认识→1~5各数间的大小关系→1~5的加减法

教学目标

1.通过让学生整理水果学具图案来比较物体数量的多少,使学生知道比较大小的一般方法。

2.认识“>”“<”“=”,掌握它们的含义和读写法,会用“>”“<”“=”来描述1~5各数之间的大小关系。

重难点

重点:会比较1~5各数间的大小。

难点:正确使用“>”“<”“=”。

化解措施

直观演示、一一对应法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、小棒、“>”“<”“=”和1~5的数字卡片。

学具准备:1~5的数字卡片。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.老师随机抽取1~5的数字卡片,让学生读一读,写一写。

2.老师依次拿出1根小棒、2根小棒、3根小棒、4根小棒、5根小棒,让学生数一数,然后让学生选出哪一次拿出的小棒最多,哪一次拿出的小棒最少,引出今天的新课。

1.学生积极认读老师抽取的卡片。

2.学生自己通过数一数,选择自己认为最多的一组小棒,然后通过今天的学习,验证自己的选择是否正确。

1.在最多的后面画“√”。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.教师展示课件,让学生观察图片,回答问题。

(1)小猴子们正在分水果,图中有几只小猴子?有几个桃,几根香蕉,几个梨?

(2)如果每只小猴子吃1个桃、1根香蕉、1个梨,够不够分?小组之间交流方法。

2.老师引导学生用一一对应法比较,把小猴子和水果分别对应起来。

(1)引导学生说一说哪些水果的数量和小猴子的数量一样多。3个小猴子和3个桃子的数量一样多,也就是3和3同样多,用“=”表示,即3=3。(板书:3=3,读作:三等于三)

让学生读一读,模仿老师写一写“=”。

小组之间举例说一说“同样多”。

(2)引导学生说一说3个小猴子比2根香蕉多,就是3比2多,表示前面的数大于后面的数,用“>”表示,即3>2。(板书:>,开口朝左,3>2,读作:三大于二)

(3)引导学生数一数3个小猴子比4个梨少,即3比4小,则3<4。(板书:<,开口朝右,3<4)

(4)老师引导学生比一比香蕉和桃的数量,桃和梨的数量,香蕉和梨的数量。

1.(1)仔细观察图片可以知道,图中有3只小猴子、3个桃、2根香蕉和4个梨。

(2)观察图中物体的数量,说一说自己是怎样分的。

2.(1)数一数可知,小猴子的数量和桃子的数量一样多,都是3,在老师的引导下,认识“=”,自己读一读,写一写。知道“=”表示物体同样多。

和小组成员讨论,看看小组里面的男女成员是否同样多,也可以说一说教室左右两边的窗户是否同样多。

(2)学生自己数一数可以知道有2根香蕉,每个小猴子分1根,还有1只小猴子没分到香蕉,就说明3比2大,理解“>”的含义,读一读,写一写“>”,看谁写得最规范。

(3)学生自己数一数梨的数量,可以知道有4个梨,每只小猴子分1个,还多余1个梨,因此小猴子比梨少,它们之间的数量关系用“<”表示,3<4,学生认真读一读,理解3<4的含义。

(4)香蕉的数量是2,桃的数量是3,1根香蕉对应1个桃,多余1个桃,说明2比3小,用2<3表示;桃有3个,梨有4个,一一对应后,多余1个梨,说明4>3;香蕉有2根,梨有4个,一一对应后,梨多余了2个,说明4>2。

2.小老鼠钻洞。(比一比,连一连)(P33)

3.填一填。

4.填一填。

5>(4) 4<(5)

3<(4) 2>(1)

(答案不唯一)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生完成教材第17页“做一做”。

2.引导学生完成教材第18页第3题。

学生通过今天的学习,回顾“>”“<”“=”的含义,能独立完成。

5.比一比。

(5)>(4)

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.“>”叫作“大于号”,读作“大于”,表示左边的数比右边的数大。“<”叫作“小于号”,读作“小于”,表示左边的数比右边的数小。“=”叫作“等于号”读作“等于”,表示左右两边的数相等。

教师个人补充意见:

板书设计

比大小

等于号:= 3=3 读作:三等于三

大于号:> 开口朝左 3>2读作:三大于二

小于号:< 开口朝右 3<4读作:三小于四

培优作业

1.给下面的数字卡片排队,你有几种排法?试着排一排。

在里填上合适的数。

(答案不唯一)

名师点睛

上课时老师可以用顺口溜让学生牢记“<”“>”的特点。开口向左大于号,开后向右小于号;大大嘴巴朝大数,尖尖的角朝小数。

微课设计点

教师可围绕“1~5各数的大小关系”设计微课。

第几

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

第几(P20)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

“几个”和“第几个”的知识学生们在生活中经常用到,本节课是让学生们准确地理解“几个”和“第几个”的含义。教材通过生活中的情境“排队买票”,让学生感知自然数的序数含义,体会数学与生活的密切联系。

承前启后

1~5各数的认识→第几→物体的排列顺序

教学目标

1.感知自然数序数的含义,体会序数在生活中的应用。

2.会区分基数和序数。

重难点

重点:会用基数和序数表示物体的多少和顺序。

难点:理解“几”和“第几”的含义。

化解措施

观察、对比。

教学设计思路

游戏激趣,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、游戏激趣,导入新课。(5分钟)

1.举手游戏。(课堂互动)

第一排的同学举起左手,第二排的同学举起右手……

2.引入新课——第几。

学生积极参与游戏,注意自己是第几排的同学。

把左边的两只动物圈起来。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.教师展示课件。(教材第20页情境图)

教师找5名学生上台模拟买票,按第1到第5给同学们排序。

2.让学生数一数台上一共有几名同学在买票。

找一找第2名同学是谁。

提问:第2名同学的前面有几个人,是谁?第2名同学的后面有几个人,分别是谁?

3.重新换一组同学,可以是3个人、4个人或者5个人。让学生们说一说他们分别排在第几名。

4.根据课堂上的互动,让同学们说一说每次上台的人数和第几的差别。

如:第三次上来了4名同学,小亮排在第4名,“4名”和“第4名”的含义一样吗?

教师总结:“几”表示物体的多少,“第几”表示物体的顺序。

1.同学们按照老师的要求排列,看一看自己是第几名。

2.台下的同学认真听老师的问题,先数一数一共上去了5名同学,再找一找第2名同学是谁。数一数可知,第2名同学的前面有1名同学,是……,第2名同学的后面有3名同学,分别是……,小组之间交流,看看自己找的是否正确。

3.同学要积极参与,自己可以选择自己站在第几名。

4.理解“几”和“第几”的含义,会区分基数和序数。体会顺序在生活中的重要性。

2.看图完成下面各题。(P40)

(1)图中一共有(5)只动物。

(2)从左数,小猫排第(2),从右数,小猫排第(4)。

3.按要求填一填,圈一圈。

从前往后数,排在第3的是(小猫),排在第5的是(松鼠);把前3只动物圈起来。

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

引导学生完成教材第20页的“做一做”。

学生在老师的指导下认真完成,进一步理解自然数的两个含义。

圈出左数第2只蚂蚁。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.“几个”表示物体数量的多少,“第几”表示这些物体中其中的一个。

教师个人补充意见:

板书设计

第几

1 2 3 4 5

第1名 第2名 第3名 第4名 第5名

培优作业

1.赛车比赛。

本次大赛的前三名分别是几号车手?

2.小朋友们站成一排玩套圈游戏,从左数,亮亮排第2;从右数,亮亮排第4。这一排一共有几个小朋友?

5个

名师点睛

本节课是在学生已有的生活经验的基础上进行学习的,教学时,要充分利用学生已有的生活经验,通过游戏环节使学生理解基数和序数的区别。

微课设计点

教师可围绕“‘几’和‘第几’的区别”设计微课。

分与合

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

分与合(P21)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

分析本节课通过把向日葵放到框里来引出要学习的内容,通过对向日葵划分的几种不同情况,激发学生学习数的分与合的兴趣。

承前启后

1~5各数的认识→分与合→加减法

教学目标

1.掌握并理解5以内数的分与合。

2.培养学生观察能力和动手操作能力。

重难点

重点:掌握5以内数的分与合。

难点:理解数的组成与数之间的关系。

化解措施

动手操作和实物演示法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件。

学具准备:圆片若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.同学们来回顾一下我们学过的数字。教师在黑板上面写出1~5各数,从左往右数或者从右往左数随机挑出第几个数字,让学生读一读。

2.通过展示教材第21页情境图,让学生想一想怎样把4个向日葵分别放在2个筐里,引出今天的新课——分与合。

学生注意看老师写的数字,再按从左往右或者从右往左的顺序找一找老师要求读的数字,读一读。

2.观察图片,发现是学习把前几天“参观”过的王奶奶家的院子里的向日葵放进2个筐里的方法,用自己的方法分一分。

1.看图写数。

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

(一)4的分与合。

1.老师从情境图中抽取出4个向日葵和2个筐。

提问:同学们会把向日葵分别放在2个筐里吗?

2.教师展示课件,按照学生分配的方法放一放,显示学生每次分配的图片。

3.根据学生分配的情况,引导学生说出把4个向日葵分别放到2个筐里的3种情况。

(1)第1个筐里放1个,剩下3个放第2个筐里。

(2)第1个筐里放2个,剩下2个第2个筐里。

(3)第1个筐里放3个,剩下1个放第2个筐里。

4.教师展示3种不同情况的情境图。其中一种情况:一个筐里放1个,另一个筐里放3个,可以用表示,引导学生读一读。用此方法写出4的分与合,并读一读。

(二)5的分与合。

教师先展示教材第22页例题中的情境图,让同学们按照分向日葵的方法分一分玉米。

2.同桌两人一共拿出5个圆片,同桌两人分一分。

提问:如果自己拿1个圆片,那么同桌要拿几个圆片?如果自己拿2个圆片……,让同学们动手操作,理解5可以分成1和4,5可以分成2和3,5可以分成3和2,5可以分成4和1。然后课件展示:

(一)4的分与合。

1.可以同桌之间相互探讨。

2.学生用自己手里的圆片摆一摆,看看自己和同桌摆放的是否一样。

3.理解4的分成的含义,并且会读。

4.

读作四可以分成一和三,也可以读作一和三能组成四。

读作四可以分成二和二,也可以读作二和二能组成四。

读作四可以分成三和一,也可以读作三和一能组成四。

(二)5的分与合。

学生回忆分向日葵的过程,小组之间交流探讨分玉米的方法。

2.同桌两人一共拿出5个圆片,不要少拿也不要多拿。

发现:自己拿1个,同桌就拿4个;自己拿2个,同桌就拿3个;自己拿3个,同桌就拿2个;自己拿4个,同桌就拿1个。理解5可以分成1和4,5可以分成2和3,5可以分成3和2,5可以分成4和1。

跟着老师说一说5的分与合的含义,并且读一读。

2.看一看,填一填。(P41)

3和(1)合起来是(4)。

(3)和(2)合起来是(5)。

3.摆一摆,填一填。

把左、右两边能合成5的连起来。

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生完成教材第21页和教材第22页的“做一做”。

2.引导学生完成教材第23页第3题。

学生按照4和5的分与合完成习题。

5.下面哪两个数能凑成4?

2 5 2 3

2和2能凑成4。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.由4的分与合可以想到3的分与合和2的分与合。

教师个人补充意见:

板书设计

分与合

培优作业

妈妈分1个,妹妹分3个;或妈妈分2个,妹妹分2个;或妈妈分3个,妹妹分1个。

2.刚刚比丽丽多2个苹果,刚刚送给丽丽1个后,谁的苹果多?

一样多。

名师点睛

分与合是学生学习5以内数的加减法的基础,教学时让学生多动手,在动手操作的过程中培养学生的观察、操作能力以及与他人的交流合作能力。

微课设计点

教师可围绕“5的分与合”设计微课。

2.1~5的加减法

加法

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

得数是5以内数的加法(P24、P25)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

通过小丑手拿气球的情境图使学生了解加法的含义,就是把两部分合并在一起,求总数。

承前启后

5以内数的分与合→得数是5以内数的加法→20以内数的加法

教学目标

1.通过情境图,使学生了解加法的含义,认识“+”,能正确读出加法算式。

2.探究得数是5以内数的加法,培养学生观察能力、口头表达能力和实际操作能力。

重难点

重点:会正确计算得数是5以内数的加法。

难点:理解加法的含义。

化解措施

观察比较、分析归纳及直观操作法。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、圆片若干。

学具准备:圆片若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.教师展示5以内的数字卡片,引导学生按从小到大或从大到小的顺序排列。

2.引导学生回顾4的分与合,展示小丑图片,让学生数一数一共有几个气球,导入今天要学习的新课。

.学生积极对5以内的数字进行排列。

2.说一说4的分与合,观察图中的气球,数一数一共有4个气球。

1.把下面各数按照从大到小的顺序进行排列。

5 2 3 1 4

5>4>3>2>1

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.展示图片,让学生理解加法的含义。

教师展示第一幅图片,让同学们观察图片。

提问:请问小丑的右手有几个气球?左手有几个气球?

动态演示将左手和右手的气球合在一起的过程。

提问:把气球合并在一起,一共有几个气球?

2.教师让同桌两人互相配合,一人先拿出3张圆片,另一人拿出1张圆片,教师提问:同桌两人一共有几张圆片?

3.加法的含义。

同学们通过数一数都知道了答案是4,那么怎样表示刚才我们操作的过程呢?求小丑的手上一共有几个气球,就是把3个气球和1个气球合并起来,除了数一数的方法,还可以用加法计算。把3和1合起来,用符号“+”连接,可以写出加法算式是3+1=4,读作:三加一等于四。教师领读,让学生熟悉加法算式。

同桌之间用加法算式表示要求的圆片总数,教师指正。

4.加法的计算方法。

教师展示教材第25页例题图片,学生说一说图片的内容:树上原有3只松鼠,又跑来了2只,求一共有几只松鼠。教师引导学生列出“3+2”的算式,让学生用自己的方法说出答案,小组内探讨自己的答案是否和大家的一致。

教师总结计算方法。

学生仔细观察图片,数一数可以知道小丑的右手有3个气球,左手有1个气球。通过老师展示的动态情境图,组内探讨一共有几个气球。

2.同桌两人配合,一人先拿出3张圆片,另一人拿出1张圆片,可以通过数一数可知,一共拿出了4张圆片。

3.体会加法的含义,知道把两部分合在一起,求一共是多少,用加法计算。跟着老师读一读加法算式,会写加法算式,知道先写什么再写什么。

根据老师的提示,求同桌两人拿出的圆片总数,知道要用加法计算,写出加法算式,同桌之间交流谁写的正确。

4.学生观察图片,根据自己的理解说一说。知道求一共有几只松鼠,用加法计算。根据老师列出的算式,用数一数、接着数或者分与合的方法求出答案,和组内成员对比自己求出的答案是否正确。

2.我来读一读。(P46)

照样子画一画,填一填。(P46)

4.口算。

1+1=(2)

2+3=(5)

1+3=(4)

4+1=(5)

1+2=(3)

5.看图写算式。

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.指导学生完成教材第24页“做一做”。

2.指导学生完成教材第25页“做一做”。

学生在老师的指导下,完成第1题,独立完成剩下的题目。

6.小小有3支铅笔,文文有2支,两人一共有几支铅笔?

3+2=5(支)

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.计算得数是5以内数的加法时,可以采用点数、接着数、想数的组成等方法计算,其中用想数的组成来计算比较简便。

教师个人补充意见:

板书设计

加法

培优作业

在○里填上“>”“<”或“=”。

找规律,填一填。

名师点睛

得数是5以内数的加法对学生而言是全新的内容,教学时,让学生在观察和动手操作的基础上理解加法的含义,会用自己的方法计算得数是5以内数的加法,使学生能积极主动地参与数学活动,获得成功的体验,增强学生学习的自信心。

微课设计点

教师可围绕“得数是5以内数的加法”设计微课。

减法

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

5以内数的减法(P26、P27)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

本节课通过延续上节课的小丑图,使学生了解减法的含义以及计算减法的方法。

承前启后

5以内数的分与合→5以内数的减法→20以内数的加减法

教学目标

1.让学生理解减法的含义,认识减号“-”,能正确读出减法算式。

2.会计算减法算式。

重难点

重点:会正确计算5以内数的减法。

难点:理解减法的含义。

化解措施

实践操作、合作探究。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、圆片若干。

学具准备:圆片若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.引导学生复习加法的含义和得数是5以内数的加法的计算方法。

2.展示教材第26页例题的图片,让学生说一说图片要表达的意思,引出今天要学习的内容。

1.学生回顾加法的含义:把两部分合在一起,求一共是多少,用加法计算。

2.观察图片,明确教师展示的图片和上节课展示的图片的区别。

1.口算。

3+2=(5)

4+1=(5)

2+2=(4)

3+1=(4)

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.引导学生理解减法的含义。

(1)教师展示教材第26页例题中的第一幅图片,让学生数一数小丑的手上一共有几个气球。

(2)教师展示第二幅图片,让学生根据自己的理解说一说题意:小丑的手上原有4个气球,飞走了1个,求还剩下几个气球。

教师让学生用圆片摆一摆,先拿出4张圆片,再拿走1张圆片,看还剩下几张圆片。教师给出减法算式:4-1=3,介绍减号和减法算式,让学生读一读。

通过实际操作,让学生体会减法的含义。

2.减法的计算方法。

教师展示教材第27页例题图片,让学生用自己的意思说一说图片的内容,明确要求的问题是还剩几只松鼠。

教师引导学生,让学生理解用减法计算,列出减法算式,再试着用自己的方法解答。

教师总结减法的计算方法。

1.(1)学生观察图片数一数可知,小丑的手上一共有4个气球。

(2)按照老师的要求摆一摆圆片,理解求还剩几个气球,用减法计算。会列减法算式,会读减法算式,会用自己的方法计算4-1的结果。

2.观察图片可知,树上原有5只松鼠,跑走了3只,求还剩几只松鼠,经过老师的指导知道用减法计算,列式为5-3。可以用倒着数的方法,从5开始倒着数,5,4,3,还剩2只;可以用数的分与合计算,5可以分成3和2,结果是2;也可以想2+3=5,用想加算减的方法计算出结果是2。

2.看图填一填。(P52)

摆一摆,填一填。(P52)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.指导学生完成教材第27页“做一做”。

2.学生自己完成教材第28页第4题。

在老师的指导下完成“做一做”第1题,自己独立完成剩下的题。

比大小。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.计算5以内数的减法时,可以采用倒着数、点数、想数的分成、想加算减等方法计算。

教师个人补充意见:

板书设计

减法

培优作业

1.找规律填一填。

3.妹妹今年2岁,哥哥今年4岁,一年后,哥哥比妹妹大几岁?

4-2=2(岁)

口答:哥哥比妹妹大2岁。

名师点睛

5以内数的减法是在学生掌握了5以内数的分与合的基础上学习的。教学时,让学生结合具体情境,通过观察和交流理解减法的含义,能用不同的方法计算5以内数的减法,培养学生初步的语言表达能力和与别人合作交流的意识。

微课设计点

教师可围绕“5以内数的减法”设计微课。

3.0

教学设计表

学科:数学 年级:一年级 册次:上 学校: 教师:

课题

0的认识和有关的加减法(P30)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

本节课通过小猴吃桃子的情境图引入要学习的内容,0的认识是在学生认识了1~5的基础上进行学习的。通过小猴吃桃子理解0可以表示什么都没有,利用直尺图理解0还可以表示起点。

承前启后

5以内数的认识和加减法→0→20以内数的加减法

教学目标

1.理解0的含义,掌握0的书写方法。

2.会计算有关0的加减法,理解同数相减结果是0的道理。

重难点

重点:理解0的含义。

难点:理解有关0的加减法的算理。

化解措施

实践操作、合作探究。

教学设计思路

复习巩固,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、直尺。

学具准备:直尺、0~5的数字卡片、小棒若干。

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、复习巩固,导入新课。(5分钟)

1.教师引导学生回顾5以内加减法的计算方法和加减法的含义。

2.教师分别拿出1~5的数字卡片,让学生拿出对应数量的小棒,教师再拿出0的数字卡片,让学生想一想该拿出几根小棒。

1.回顾5以内加减法的计算方法和加减法的含义。

2.观察老师拿出的数字,自己拿出相应数量的小棒。想一想0个小棒是什么意思。

1.口算。

1+3=(4)

2+3=(5)

5-2=(3)

4-1=(3)

3-2=(1)

5-1=(4)

5-4=(1)

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.0的含义和写法。

(1)教师展示教材第30页小猴吃桃的情境图,以小组为单位试着描述题意。

(2)教师提示学生,盘子里一个桃子也没有,用0表示。课件展示数字0,让学生跟着读一读,写一写,教师巡视。

(3)让学生拿出直尺,找一找上面的0,说一说直尺上0的含义。

2.理解同数相减的算理和有关0的加减法。

(1)教师展示教材第30页中间小鸟离巢的情境图。引导学生说一说题意。

(2)求还剩几只小鸟,小组之间探讨用什么方法计算。

(3)小组之间交流算法。

(4)教师展示教材第30页的青蛙图,提问:第一片荷叶上面有几只青蛙?第二片呢?一共有几只青蛙?

(5)小组之间相互交流,怎样计算4+0呢?

教师总结:任何数和0相加,都得这个数;一个数减去0,还得这个数。

1.(1)学生认真观察老师展示的情境图,小组之间相互交流,发现盘子原有2个桃子,小猴吃了1个,又吃了1个,盘子里一个桃子也没有了。

(2)通过老师的引导,理解一个物体也没有用0表示。拿出笔和本子写一写0。

(3)拿出直尺,发现直尺上面的第一个数就是0,理解0不仅可以表示一个物体也没有,0还可以表示起点。

2.(1)仔细观察图片,发现鸟巢中原有3只小鸟,飞走了3只,求还剩几只小鸟。

(2)小组之间交流,求还剩几只,就是从3只小鸟中去掉飞走的3只,用减法计算,列式为3-3。

(3)观察情境图发现,3只小鸟飞走后,鸟巢里一只小鸟也没有了,即从3里面去掉3,结果是0,则3-3=0。

(4)仔细观察图片,发现第一片荷叶上有4只青蛙,第二片荷叶上没有青蛙,可以用0表示,要求一共有几只青蛙,用加法计算,列式为4+0。

(5)小组之间交流发现,0表示一个物体也没有,4+0的结果还是4.

2.想一想,填一填。(P58)

(1)把直尺上的数补充完整。

(2)1前面的数是(0),后面相邻的数是(2)。

3.看图写数。(P58)

4.口算。

1+0=(1)

4+0=(4)

3-0=(3)

5+0=(5)

2+0=(2)

3+0=(3)

4-0=(4)

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.教师指导学生完成教材第30页“做一做”。

2.教师指导学生完成教材第31页第2、3题。

1.根据0的加减法的意义计算。

2.仔细观察图片,理解图意,列式计算。

5.在括号里填上合适的数。

(0)+5=5

4-(4)=0

3+(0)=3

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.在计算有关0的加减法时,任何一个数加0或者减0,结果都等于这个数;任何一个数减去它本身,结果都为0。

教师个人补充意见:

板书设计

0

1.0表示一个物体也没有,0还可以表示起点。

2.3-3=0。

3.4+0=0。

任何一个数和0相加或者相减,结果还得这个数。

培优作业

1.放气球。

有4个气球。 4-1=3

3-2=1 1-1=0

2.想一想,填一填。

(3)+0=3 (5)-0=5 4-(0)=4

3.篮子里原有4根香蕉,小猴子先拿出来2根,又放入1根,最后又拿出了3根,篮子里现在还有几根香蕉?

4-2=2(根) 2+1=3(根) 3-3=0(根)

口答:篮子里现在没有香蕉了。

名师点睛

本节课通过不同的情境引入,激起学生研究问题的欲望,教师通过课堂互动,让学生动手操作,相互交流学习过程,让学生自始至终都参与到学习中来,在掌握学习内容的基础上,培养学生的观察能力和探究能力。

微课设计点

教师可围绕“0的加与减”设计微课。