人教版必修四《定风波》教学课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修四《定风波》教学课件(25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-26 22:37:52 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

定风波

贬到杭州,他说“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到黄州,他说:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到惠州,他说:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋(dān)州,他说:“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

这段话表现了苏轼怎样的人生态度?

豁达、乐观

写作背景

这首记事抒怀之词作于公元1082年(宋神宗元丰五年)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

诵读课文,积累感悟

朗读的要求:

1、读准字音

2、读出节奏

3、读出感情

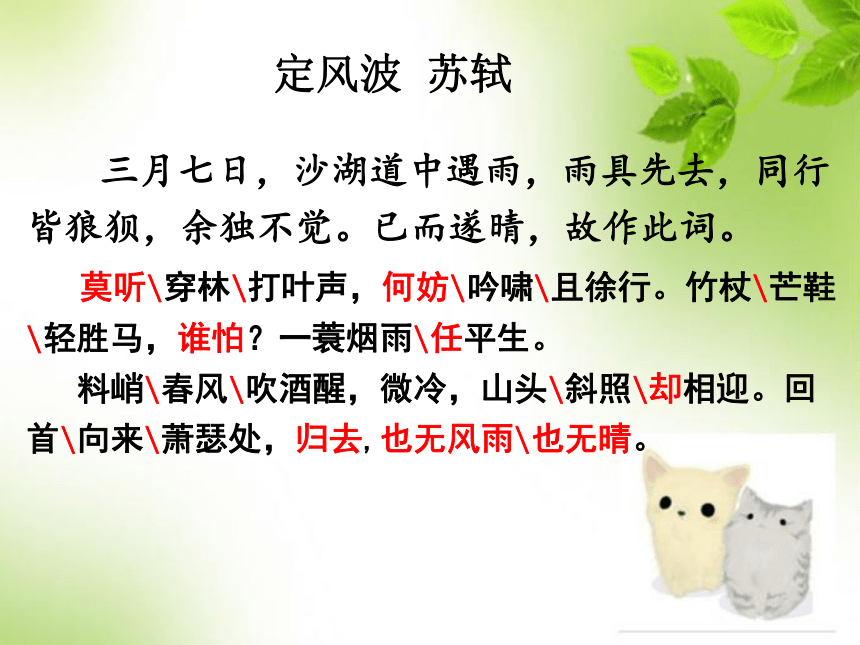

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听\穿林\打叶声,何妨\吟啸\且徐行。竹杖\芒鞋\轻胜马,谁怕?一蓑烟雨\任平生。

料峭\春风\吹酒醒,微冷,山头\斜照\却相迎。回首\向来\萧瑟处,归去,也无风雨\也无晴。

定风波

苏轼

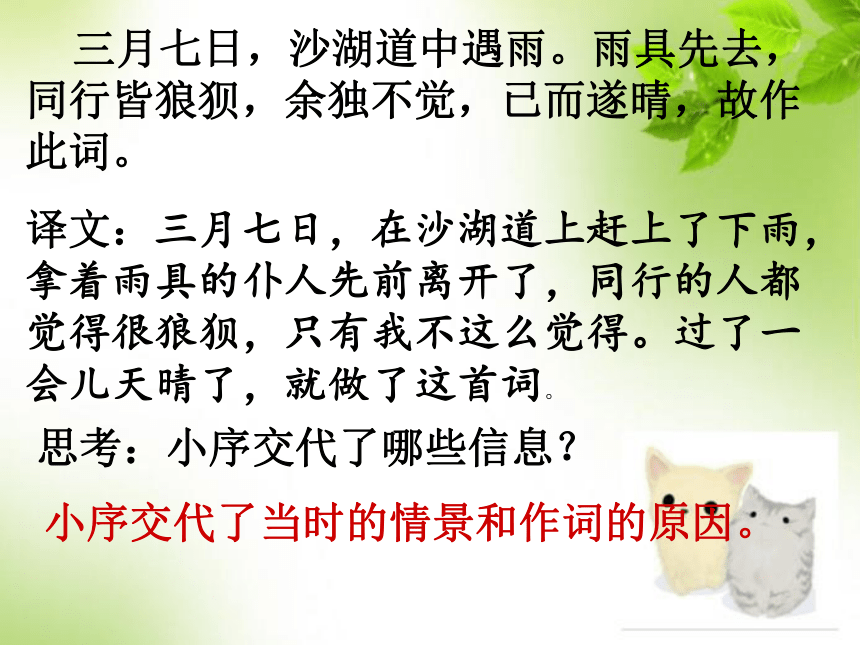

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

译文:三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天晴了,就做了这首词。

思考:小序交代了哪些信息?

小序交代了当时的情景和作词的原因。

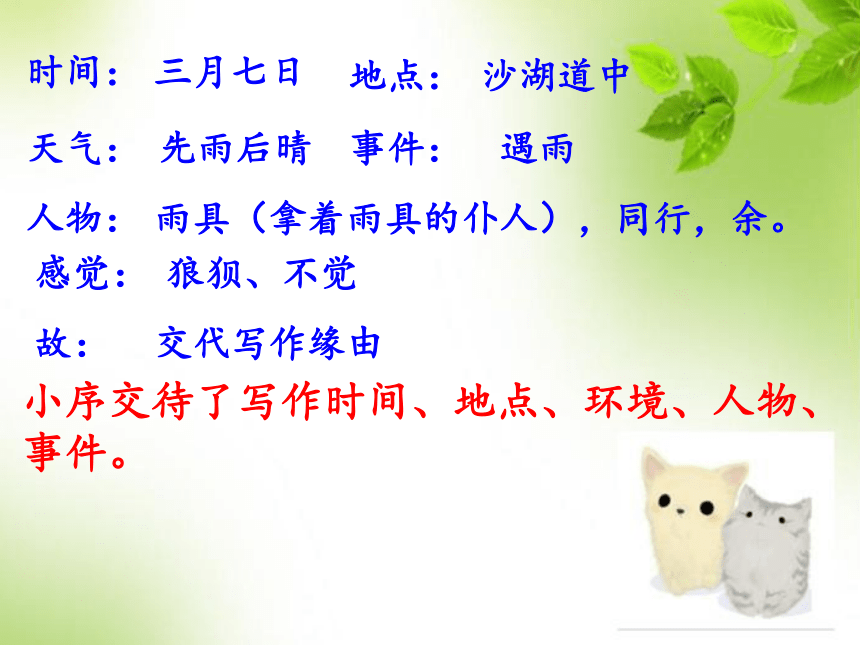

小序交待了写作时间、地点、环境、人物、事件。

时间:

三月七日

地点:

沙湖道中

天气:

先雨后晴

事件:

遇雨

人物:

雨具(拿着雨具的仆人),同行,余。

感觉:

狼狈、不觉

故:

交代写作缘由

词的上下片各写了什么内容?

上片写遇雨的心态和感受;

下片经历风雨后对人生有了新的认识;

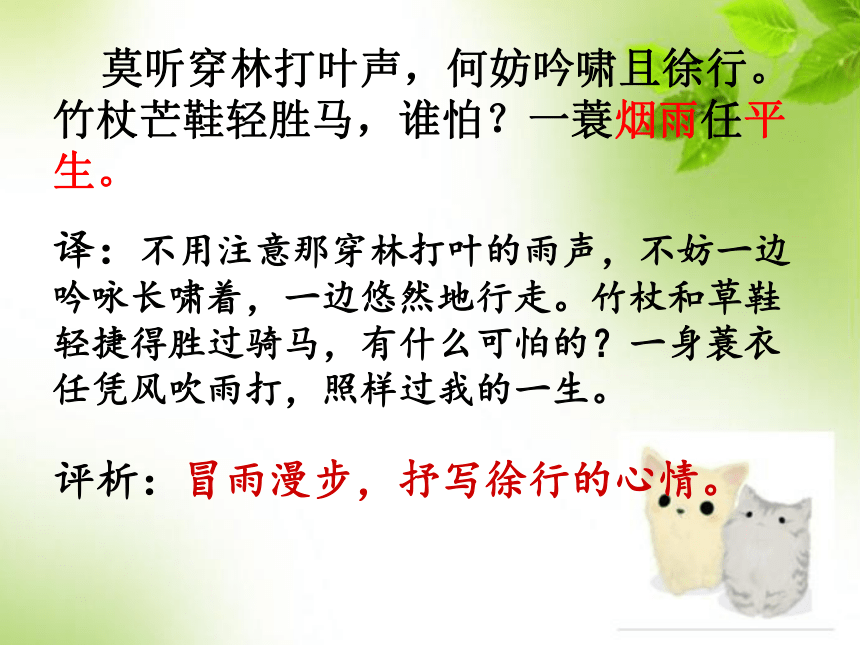

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

译:不用注意那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏长啸着,一边悠然地行走。竹杖和草鞋轻捷得胜过骑马,有什么可怕的?一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。

评析:冒雨漫步,抒写徐行的心情。

首两句有何作用?

首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦(yíng)怀之意。“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。徐行而又吟啸,是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

“竹杖芒鞋轻胜马”表现了怎样的情感?

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

“一蓑烟雨任平生”表现了作者怎样的情怀?苏轼为何不躲雨?

双关:利用词的多义或同音的条件,有意使语句具有双重意义,言在此而意在彼,这一种修辞手法叫做双关。

1.

意义双关:EG:"将那三春看破,桃红柳绿待如何?把这韶华打灭,觅那清淡天和"。"三春"表面指暮春,内含元春、迎春、探春三人的境遇。——《红楼梦》

2.

谐音双关:

EG:

杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴"

["晴"与"情"谐音;]。

EG:春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

EG:我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。(毛泽东《蝶恋花·答李淑一》)——夫人杨开慧烈士和亲密战友柳直荀

(2)归山水田园。他自己比较喜欢老庄的作品,不自觉也会受到道家思想的影响。道家的无为非凡,又使他淡泊名利。所以他每到一处,都能敞开胸怀,尽情走进深山,寻找一种解脱在山水间淡泊名利,皈依心灵。

苏轼的“归去”是归向何处?

(1)归朝廷。苏轼年少时接受的主要是儒家思想,这一点从他父亲给他们兄弟二人取名上就可以看出来。儒家的入世和有为,引导他热爱生活和人生。因此在苏轼的一生中,都信奉穷则独善其身,达则兼济天下。

(3)归佛门。自己取名东坡居士,和佛印等人的交往较密,可以看出佛教思想对他的影响也非常大,佛家的静达圆通,启迪他走向圆融和通达。跳出三界外不在五行中。

他汲取了儒道佛三家思想的积极因素,能够以儒家思想担纲,以道家思想养气,以佛教思想超脱。使得他在顺境与逆境的变更中,在入世和出世的交互中,在儒道佛的碰撞中,得到了融汇、整合与统一,从而达到天趣洋溢,生机浩然,超然无景,自足完满的人生境界,以一种赏爱的态度去应对人生的风雨。

陶渊明独善其身归隐田园,苏轼所归之处是一个使他敏感复杂的灵魂得以安宁的精神家园。

(4)“归去”——回归自我

。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

译:春风微凉,将我的酒意吹醒,寒意初上,山头初晴的斜阳却应时相迎。回头望一眼走过来遇到风雨的地方,回去吧,对我来说,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

评析:酒醒天晴,心境旷达,超然洒脱。

“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无情”句饱含人生哲理,应如何理解?

答:饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?

句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。

“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

主题:

此词作于苏轼黄州之贬后的第三个春天。读罢全词,人生的沉浮、情感的忧乐,我们的理念中自会有一番全新的体悟。

它通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇警,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡脱俗的人生理想。

词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

沉着:再大的穿林打叶声,都打不乱一个人既有的步伐,只要你视风雨为无物,照样吟啸徐行。

豪迈:竹杖芒鞋不可惧怕,只要你以之为乐,一样可以轻胜过马。

随意而安:料峭春风冷,山头斜照暖。气候不定,人生不定,祸福难晓,不如听其自然。

通达:也无风雨也无晴。阴晴可以等同,盛衰荣辱,又何足挂齿?利害得失可以一并泯灭……

苏东坡是个怎样的人?

雨中东坡——笑对人生风雨的达观的人

雨后东坡——堪破人生晴雨的智者

词人是一个吟啸徐行、拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨,不畏艰难、镇定从容、旷达乐观形象。

品形象:

写法特点

这首词写苏轼在路途中遇到下雨的事情,但他却从这芝麻大的小事中想到了人生,从而写到自己的处事态度,这叫什么写法?试做分析。

以小见大。词中记叙的只是出游时途中遇雨的一件小事,但从中却表达了作者洒脱、放达的人生态度!

⑴以小见大

⑵一语双关

⑶虚实结合

除了以小见大,词人还运用了一种什么表现手法?

辨手法:

比较独钓寒江雪的柳宗元和悠然见南山的陶渊明,谈谈本词主人公的形象特点。

阅读思考

独钓寒江雪的柳宗元,不畏严寒,不惧官场黑暗,傲然独立,突出的是孤傲;

悠然见南山的陶渊明,不为五斗米折腰,体现出的是淡泊;

而一蓑烟雨任平生的苏轼,面对挫折打击,能自我解脱,显示出的是旷达。

课外拓展

卜算子·黄州定慧院寓居作

苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。(时见

一作:谁见)

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

通过缺月、疏桐、幽人、孤鸿等意象,营造一种凄清

萧瑟的氛围,表现了作者孤独苦闷的心境和内心的彷

徨。

课外拓展

临江仙·夜饮东坡醒复醉

苏轼

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

注释:营营是指被名利所纷扰。

大意:经常愤恨这躯体不属于我自己,什么时候能够忘却为

功名利禄而钻营,趁着这夜深风静架起小船,泛游江河湖海

寄托余生!

所谓“小舟从此逝,江海寄余生”是词人希望精神得到解脱的一

种隐喻和“一蓑烟雨任平生”有异曲同工之妙,都是一种无所挂碍

的洒脱心态。

定风波

贬到杭州,他说“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到黄州,他说:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到惠州,他说:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋(dān)州,他说:“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

这段话表现了苏轼怎样的人生态度?

豁达、乐观

写作背景

这首记事抒怀之词作于公元1082年(宋神宗元丰五年)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

诵读课文,积累感悟

朗读的要求:

1、读准字音

2、读出节奏

3、读出感情

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听\穿林\打叶声,何妨\吟啸\且徐行。竹杖\芒鞋\轻胜马,谁怕?一蓑烟雨\任平生。

料峭\春风\吹酒醒,微冷,山头\斜照\却相迎。回首\向来\萧瑟处,归去,也无风雨\也无晴。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

译文:三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天晴了,就做了这首词。

思考:小序交代了哪些信息?

小序交代了当时的情景和作词的原因。

小序交待了写作时间、地点、环境、人物、事件。

时间:

三月七日

地点:

沙湖道中

天气:

先雨后晴

事件:

遇雨

人物:

雨具(拿着雨具的仆人),同行,余。

感觉:

狼狈、不觉

故:

交代写作缘由

词的上下片各写了什么内容?

上片写遇雨的心态和感受;

下片经历风雨后对人生有了新的认识;

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

译:不用注意那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏长啸着,一边悠然地行走。竹杖和草鞋轻捷得胜过骑马,有什么可怕的?一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。

评析:冒雨漫步,抒写徐行的心情。

首两句有何作用?

首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦(yíng)怀之意。“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。徐行而又吟啸,是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

“竹杖芒鞋轻胜马”表现了怎样的情感?

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。

由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了作者面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。

“一蓑烟雨任平生”表现了作者怎样的情怀?苏轼为何不躲雨?

双关:利用词的多义或同音的条件,有意使语句具有双重意义,言在此而意在彼,这一种修辞手法叫做双关。

1.

意义双关:EG:"将那三春看破,桃红柳绿待如何?把这韶华打灭,觅那清淡天和"。"三春"表面指暮春,内含元春、迎春、探春三人的境遇。——《红楼梦》

2.

谐音双关:

EG:

杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴"

["晴"与"情"谐音;]。

EG:春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

EG:我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。(毛泽东《蝶恋花·答李淑一》)——夫人杨开慧烈士和亲密战友柳直荀

(2)归山水田园。他自己比较喜欢老庄的作品,不自觉也会受到道家思想的影响。道家的无为非凡,又使他淡泊名利。所以他每到一处,都能敞开胸怀,尽情走进深山,寻找一种解脱在山水间淡泊名利,皈依心灵。

苏轼的“归去”是归向何处?

(1)归朝廷。苏轼年少时接受的主要是儒家思想,这一点从他父亲给他们兄弟二人取名上就可以看出来。儒家的入世和有为,引导他热爱生活和人生。因此在苏轼的一生中,都信奉穷则独善其身,达则兼济天下。

(3)归佛门。自己取名东坡居士,和佛印等人的交往较密,可以看出佛教思想对他的影响也非常大,佛家的静达圆通,启迪他走向圆融和通达。跳出三界外不在五行中。

他汲取了儒道佛三家思想的积极因素,能够以儒家思想担纲,以道家思想养气,以佛教思想超脱。使得他在顺境与逆境的变更中,在入世和出世的交互中,在儒道佛的碰撞中,得到了融汇、整合与统一,从而达到天趣洋溢,生机浩然,超然无景,自足完满的人生境界,以一种赏爱的态度去应对人生的风雨。

陶渊明独善其身归隐田园,苏轼所归之处是一个使他敏感复杂的灵魂得以安宁的精神家园。

(4)“归去”——回归自我

。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

译:春风微凉,将我的酒意吹醒,寒意初上,山头初晴的斜阳却应时相迎。回头望一眼走过来遇到风雨的地方,回去吧,对我来说,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

评析:酒醒天晴,心境旷达,超然洒脱。

“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无情”句饱含人生哲理,应如何理解?

答:饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?

句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。

“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

主题:

此词作于苏轼黄州之贬后的第三个春天。读罢全词,人生的沉浮、情感的忧乐,我们的理念中自会有一番全新的体悟。

它通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇警,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡脱俗的人生理想。

词中塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

沉着:再大的穿林打叶声,都打不乱一个人既有的步伐,只要你视风雨为无物,照样吟啸徐行。

豪迈:竹杖芒鞋不可惧怕,只要你以之为乐,一样可以轻胜过马。

随意而安:料峭春风冷,山头斜照暖。气候不定,人生不定,祸福难晓,不如听其自然。

通达:也无风雨也无晴。阴晴可以等同,盛衰荣辱,又何足挂齿?利害得失可以一并泯灭……

苏东坡是个怎样的人?

雨中东坡——笑对人生风雨的达观的人

雨后东坡——堪破人生晴雨的智者

词人是一个吟啸徐行、拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨,不畏艰难、镇定从容、旷达乐观形象。

品形象:

写法特点

这首词写苏轼在路途中遇到下雨的事情,但他却从这芝麻大的小事中想到了人生,从而写到自己的处事态度,这叫什么写法?试做分析。

以小见大。词中记叙的只是出游时途中遇雨的一件小事,但从中却表达了作者洒脱、放达的人生态度!

⑴以小见大

⑵一语双关

⑶虚实结合

除了以小见大,词人还运用了一种什么表现手法?

辨手法:

比较独钓寒江雪的柳宗元和悠然见南山的陶渊明,谈谈本词主人公的形象特点。

阅读思考

独钓寒江雪的柳宗元,不畏严寒,不惧官场黑暗,傲然独立,突出的是孤傲;

悠然见南山的陶渊明,不为五斗米折腰,体现出的是淡泊;

而一蓑烟雨任平生的苏轼,面对挫折打击,能自我解脱,显示出的是旷达。

课外拓展

卜算子·黄州定慧院寓居作

苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。(时见

一作:谁见)

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

通过缺月、疏桐、幽人、孤鸿等意象,营造一种凄清

萧瑟的氛围,表现了作者孤独苦闷的心境和内心的彷

徨。

课外拓展

临江仙·夜饮东坡醒复醉

苏轼

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

注释:营营是指被名利所纷扰。

大意:经常愤恨这躯体不属于我自己,什么时候能够忘却为

功名利禄而钻营,趁着这夜深风静架起小船,泛游江河湖海

寄托余生!

所谓“小舟从此逝,江海寄余生”是词人希望精神得到解脱的一

种隐喻和“一蓑烟雨任平生”有异曲同工之妙,都是一种无所挂碍

的洒脱心态。